第一项 法句——优陀那

《法句》、《义品》、《波罗延那》,为部派佛教所重视,最普遍流行的偈颂集。在《小部》中,这是第二《法句》,第五《经集》的四、五——二品。这是集成极早的偈颂集。

《法句》(Dhammapada),为策励学众精进向道,富有感化激发力量的偈颂集,受到佛教界的普遍重视。传说“其在天竺,始进业者,不学法句,谓之越叙。此乃始进者之鸿渐,深入者之奥藏也”①。在说一切有部、法藏部中,《法句》又称为《优陀那》②。现存的《法句》,汉译的有四部,铜鍱部传巴利语的一部,藏译的两部,及近代发见的梵文本、犍陀罗语本,如《原始佛教圣典之成立史研究》所引述③。吴支谦作《法句经序》(西元二三〇年顷)说:“法句经别有数部,有九百偈,或七百偈,及五百偈。……五部沙门,各自钞采经中四句六句之偈,比次其文,条别为品。”④西元三世纪初,就我国所传而说,《法句》是因部派而有不同诵本的:组织不同,偈颂的多少也不同。

现存《法句》的不同诵本,完整无缺的,有二十六品本、三十三品本、三十九品本。二十六品本,从(一)“双要品”到(二六)“婆罗门品”,共四二三偈,是铜鍱部所传,巴利语本,编为《小部》的第二种⑤。有《法句注》(Dhammapada-Atthakathā),附以二九九种譬喻。

三十九品本,从(一)“无常品”到(三九)“吉祥品”,为“吴天竺沙门维祇难等所译”,共二卷,名《法句经》。三十九品本与二十六品本有亲近的关系,可从《法句经序》而明白出来。如《出三藏记集》卷七《法句经序》(大正五五·五〇上)说:

“始者,维祇难出自天竺,以黄武三年来适武昌,仆从受此五百偈本,请其同道竺将炎为译。”

“昔传此时,有所不出。会将炎来,更从谘问,受此偈等,重得十三品。并校往(注?)故,有所增定。第其品目,合为一部,三十九篇,大凡偈七百五十二章。”

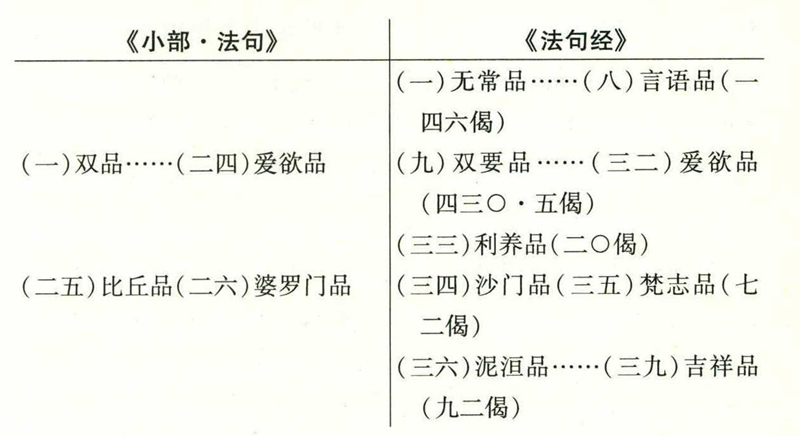

依序文所说,维祇难所传的是五百偈本。次从竺将炎,补出十三品,成为七百五十二偈。比对《小部》的《法句》与这部三十九品本的《法句经》,二十六品的次第相合,只是插入了十三品。三十九品本,显然是在二十六品的基础上扩编而成。五百偈原本二六品,及增编情形如下:

从“双要品”到“爱欲品”,又“沙门品”、“梵志品”——二段、二十六品,与二十六品本的次第相合,共五〇二·五偈。维祇难所传的“五百偈本”,应该就是这一部分。其余的十三品,分列在前(八品)、中(一品)、后(四品),共二五八偈。全部共七六〇·五偈,与序说的“七百五十二章”,略有出入,这可能现存本已有过增补了。所增补的十三品,从品名来说,如(一)“无常品”,(三)“多闻品”,(四)“笃信品”,(五)“戒慎品”,(六)“惟念品”,(八)“言语品”,(三三)“利养品”,都与说一切有部诵本——三十三品本相同;以“无常品”为第一品,也与三十三品本相合。从内容来说,《法句》本为出家众所常诵,而三十九品本中,有几品是重于在家的。如(三九)“吉祥品”,与《小部·经集》的《大吉祥经》相近,而更富于为在家说法的特征。(三八)“道利品”,是君王(轮王)治国安民的法门。(四)“慈仁品”,说仁慈不杀及慈心的功德。所以,维祇难的五百偈本,与铜鍱部同出一系——分别说部系;而增出的十三品,可见与说一切有部有关,而是重于世间善法的学派。水野弘元推定为无畏山寺派所传⑥,也许是的。支谦传说“近世葛氏传七百偈”⑦。“葛氏”,不知是天竺,还是中国人?如据语音而加以推论,“葛氏”与“迦叶”相近,也许七百偈本是迦叶遗部所传。迦叶遗——饮光部,正是分别说系的一支,而又接近说一切有部的学派。三十九品本,汉译还有《法句譬喻经》,“西晋法矩、法立等译”,四卷。品名与次第,都与《法句经》相合,但偈颂不全,仅一九七偈。这是属于同一部类,是无可疑的。《法句》,有注释事缘(譬喻),支谦《法句经序》早就说到“章有本句,有义释”⑧。《法句譬喻经》,就是《法句》义释的一种,引有六八譬喻。偈颂及义释不全,可能是译者的略译本。

三十三品本,从“无常品”到“梵志品”,汉译现有二本。一、《出曜经》,罽宾僧伽跋澄(Samghabhūti)执梵本,姚秦竺佛念译出(西元三九九年译)。全部三〇卷,约九三〇偈⑨;这也是《法句》的譬喻集。据僧睿《出曜经序》说:“录其本起,系而为译,名曰出曜。出曜之言,旧名譬喻,即十二部经中第六部。”⑩出曜,是“阿波陀耶”(譬喻)的意译。然据《出曜经》卷六(大正四·六四三下)说:

“六者出曜。所谓出曜者,从无常至梵志,采众经之要藏,演说布现以训将来,故名出曜。”

据此,“出曜”是“优陀那”的意译。《出曜经序》说:“集比一千章,立为三十三品。”(11)一千章,当然是大数。明说“三十三品”,而现存经本作三十四品。与同类译本《法集要颂经》相对比,可见是将(四)“不放逸品”误分为“不放逸”、“放逸”两品了。这应是一品,才符合三十三品的旧说。二、《法集要颂经》(“法优陀那”的意译),是赵宋天竺三藏明教大师天息灾(西元九八〇——九八七年间)译出的。全经四卷,九三〇·五偈。除文前二偈,及“录经偈”四偈——“正信品”末偈,“嗔恚品”末偈,“乐品”末偈,“梵志品”末偈,实为九二四·五偈。这是纯粹的偈颂集,与《出曜经》颂为同一诵本。《大毗婆沙论》卷一(大正二七·一中)说:

“一切邬陀南颂,皆是佛说。谓佛世尊,于处处方邑,为种种有情,随宜宣说。佛去世后,大德法救展传得闻,随顺纂集,制立品名。谓集无常颂,立为无常品;乃至集梵志颂,立为梵志品。”

从“无常品”到“梵志品”——三十三品本,是说一切有部所传,传说为大德法救(Dharmatrāta)所撰集。法救为西元前一、二世纪间人,他是扩编《法句》(也许附于譬喻),而不是创编,是说一切有部诵本的编集者。支谦所传的“九百偈本”,大概就是说一切有部诵本。在印度西北,法救撰集《法句》的传说极为普遍。现存三十九品本的《法句经》,题作“尊者法救撰”,从传译者的误传而来,其实是不对的。说一切有部本以梵语写成,现有梵本存在。西藏译本,也属于三十三品本,名“优陀那品”(Udānavarga),是偈颂;还有名为Udānavargavivarana的,是《法句》的义释,而附以譬喻的(12)。

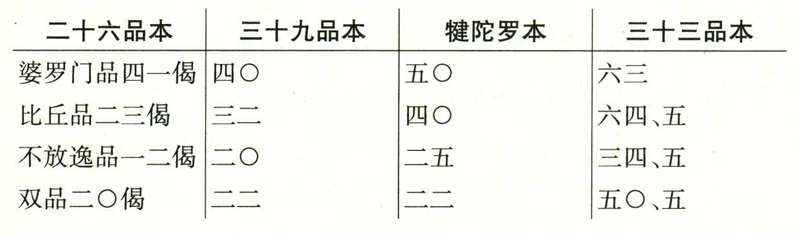

在这三类的完整的诵本外,近代又有发现。西元一八九二年,在于阗附近发见的古写本,以佉卢虱吒文(kharosthī)写成,有西北印度方言的特征。近代学者推定为西元二世纪写本,称之为犍陀罗语本(13)。这部《法句》,是残本;推定为全部二十六品,原本约五四〇偈左右(现存三五〇偈)(14)。没有见到刊本,当然不能作精确的论断。然觉得近人的推论,未必尽然。这部《法句》的品目次第是:(一)“婆罗门品”,(二)“比丘品”,(三)“爱欲品”,次第与二十六品本恰好相反。以部派的组织不同来说,这是不属于分别说系的;当然也不能推论为二十六品。在叙列的品目中,如“多闻品”、“戒品”,这都是二十六品本所没有的,却见于三十九品本及三十三品本。又从各品偈颂的数目来说,在三十三品本与三十九品本之间,如:

犍陀罗语本,次第与二十六品本相反;品目也有非二十六品所有的;偈数在三十九品本与三十三品本间,所以推定为二十六品等是值得怀疑的。这也许是不属于分别说系,也不属于说一切有系,而是另一系部派的诵本。

《法句》,可说是佛说感兴语(优陀那)的最早集成,因而法藏及说一切有部,就称《法句》为“优陀那”;“优陀那”更被沿用为一切偈颂集的通称(15)。原始的《法句》,在部派分流中,“各采经中四句、六句之偈,比次其义,条别为品”(16)。大家相信,“一切邬陀南颂,皆是佛说”,只是各为新的类集、新的组织而已。从组织的体裁来看,三十九品本,是依二十六品本,而受到三十三品的重大影响。论成立的先后,应为二十六品本、三十三品本、三十九品本;不可想像为五百偈本、七百偈本、九百偈本的次第扩编。犍陀罗语本,是另成系统的。总之,在部派分流中,各有《法句》的传诵;语文与诵本,是不止于现存各部的。

第二项 义 品

《义品》(Arthavargīya,P.Atthakavagga),内含十六经,编入《小部·经集》的第四品,共二一〇偈。与《义品》相当的汉译,有《佛说义足经》,二卷,十六品,吴支谦译(西元二三〇年顷)。第十品以下,次第与《义品》略异。《义足经》附有说偈因缘;这些因缘,《义品》的注释也有,但或大同小异,或完全不同。在部派传承中,《义足经》近于《义品》,而属于不同的部派。

“义品”,在上座部系中,称为“义”。如铜鍱部名《义品》,说一切有部也名为《义品》或《众义品》(17)。大乘的《智度论》与《瑜伽论》,也称为《义品》或《众义经》(18)。化地部名《十六义品》(19)。法藏部名《十六句义》,或《句义经》(20)。《毗尼母经》作《说义》(21)。总之,都是以“义”为名的。然在大众部的《僧祇律》中,名为《八跋祇经》、《八群经》(22),以“八”为名。“八”,原语asta,P.attha:而“义”的原语为artha,P.attha,语音相近。今巴利《义品》,原音为Attaka-Vagga,实为“八品”的意思。《义品》的第二《窟八偈经》、第三《嗔怒八偈经》、第四《净八偈经》、第五《第一八偈经》,都是八偈为一经。这可见大众部作“八跋祇经”、“八群经”,以“八”为名,更近于原始意义。《八群经》,是众多的八偈经。原始结集,每经都应为八偈,这才称为“八品”。或者就是现存的八偈——四经。据《大毗婆沙论》说:菩萨为王说“义品呵欲偈”后,王为菩萨说:“儒童贤寂静,能益于世间,有智能遍知,贪爱生众苦。”菩萨又为王说:“有智言应作,不作不应言;智者应遍知,有言无作者。”(23)这样,说一切有部所传,《欲经》也是八偈。《义足经》所说“桀贪王经”(即《欲经》)仅有六偈,而又说“汝说八偈”(24)。《欲经》也有八偈的传说,可推论《义品》的原始本都是八偈为一经的,名为“八品”。后来有所增补,也不限八偈,这才“八”的古义淡忘了,而转名为“义品”,或与“法句”对称的“义句”——“义足”。这是上座部诵本的特色,所以“义(八)品”是古老的,而现存十六经的《义品》,是上座部独立(西元三〇〇年顷),没有再分化以前所形成的。

《义品》,受到大乘学者的重视。如《智度论》明第一义悉檀,引《众义经》三偈(25),同于《义品》(《经集》全部偈颂的数目)七九六、八八〇、八八一偈。明无诤法,引《阿他婆耆经》(《义品》的音译)四偈(26),大同《义品》的八三八——八四一偈。明法空,引佛为梵志说五偈(27),大同《义品》的《波须罗经》。明一切法,引《佛说利众(利众即众利,利是义利的利)经》二偈(28),同《义品》的九〇九、九一〇偈。又引《利众经》不著一切法(29)。《瑜伽论》也这样,明一切法离言法性,引《义品》偈,即《义品》八九七偈(30)。又引《义品·诸欲颂》六偈(31),即《欲经》。《义品》所重的,是离“欲诤”与“见诤”,于不著一切的胜义空,有深切的关系。

《义足经》与《义品》的注释,都传有说经的因缘。《义品》十六经,分三类:1.直说法义的,是《欲经》、《窟八偈经》、《嗔怒八偈经》、《净八偈经》、《第一八偈经》、《老经》、《波须罗经》、《执杖经》——八经。2.问答分明,记有问者名字的,是《帝须弥勒经》、《摩健地耶经》、《舍利弗经》——三经。问答体而不知是谁所问的,是《死前经》、《斗诤经》、《小积集经》、《大积集经》、《迅速经》——五经。问答而不知是谁问的,《义足经》作“化佛”问;《义品》释——《大义释》作“化人”问。《大毗婆沙论》卷一(大正二七·一上)也说:

“诸佛法尔,所知法性,于诸世间定应开示,然无问者。尔时,世尊化作苾刍,形容端正,众所乐见,剃除须发,服僧伽胝,令彼请问,佛世尊答,犹如征问义品因缘。”

《义品》的问者,如有明确的人事,也就不用解说为化人问了。所以,《义品》偈,本为传诵中的一群(起初也未必有十六章);除三经外,根本不知是为谁说的。而传说《义品》的问答因缘,也就每因部派不同而传说纷歧了。

第三项 波罗延

《波罗延》(Pārāyana),或译为“波罗耶那”、“波罗衍拏”;或意译为“过道”、“彼岸道”,是早期集成的问答偈颂集。现存铜鍱部诵本,编入《小部·经集》的第五品——《彼岸道品》。内容共分十八章:一、序偈;二到十七——十六章,为十六学童所问;十八,结说。全部共一七四偈;十六学童所问,凡九二偈。据序偈所说:大婆罗门婆和利(Bāvarī)到南方出家,教授五百学众。因为不明“顶与顶堕”的意义,听说释迦子成一切智者,特命十六位学童来见佛;佛也就为他们解说了“顶与顶堕”的意义。其次,学童们一一发问,成十六章。结说为:十六学童都出了家,得到解脱。年老的宾祇耶(Pingiya)受持佛的教授,回南方去复命。

波罗延的十六学童,说一切有部的传说相近,如《尊婆须蜜菩萨所集论》说:“十六婆罗门,阿逸、弥勒是其二。”(32)《出曜经》也说:“十六裸形梵志,十四人取泥洹;二人不取,弥勒、阿耆是也。”(33)这正与《中阿含经》(六六)《说本经》相合:佛记阿夷哆(Ajita)未来作转轮王,弥勒(Maitreya)成佛(34)。十六学童事,说一切有部与铜鍱部所传一致,只是说一切有部以二人不取涅槃,与铜鍱部的传说小异。

这部偈颂集,极为古老!在《杂阿含经》(《相应部》)已说到“波罗延耶阿逸多所问”(35);“波罗延低舍弥德勒所问”(36);“我于此有余说,答波罗延富邻尼迦所问”(37);“我于此有余说,答波罗延忧陀延所问”(38)。但不要以为,比“杂阿含”的任何部分为早。在圣典的成立中,“杂阿含”为“修多罗”、“祇夜”、“记说”(弟子所说、如来所说)——三部分所合成。说到的“波罗延”四经,都属于如来所说、弟子所说部分——“记说”。“波罗延”虽没有编入“祇夜”(八众诵),也是祇夜所摄,是不了义,是有余说;要经如来与弟子的决了,意义才能明了。这就是《瑜伽论》所说,以“祇夜”为不了义,“记说”为了义的意义(39)。所以,这虽是古老的,但比“杂阿含”的“修多罗”相应部分要迟一点。约与“祇夜”(“有偈品”)集成的时代相当(40),而为“记说”所决了的对象。这是依《波罗延》主体——十六学童的问答而说。说一切有部的传说相同,《波罗耶那》也是大众部所共传的,所以可想见为早期集成的。但各部所传,次第与文句当然会有多少出入。如“优陀延学童所问”的末后问答(《经集》一一一〇、一一一一偈),在《瑜伽论》中,属于“阿氏多所问”(41)。在意义(识灭)上,《瑜伽论》所传似乎更为恰当!

主体十六章,大体相同,而序偈与结说,就不能一概而论了。序偈中,有关“顶与顶堕”,铜鍱部的传说是:无明是顶;与信、念、定、欲、精进相应的明,是顶堕(42)。说一切有部所传,如《发智论》所说:信三宝为顶,退失三宝的信心是顶堕(43)。在修行过程中,这是不退转与退转的意义,所以顶是四加行位之一。二部的传说,完全不同。《波罗延》以超越生死为主题,能越生死而达寂灭,所以名为“波罗延”(彼岸道),本指答十六学童所问部分。在《波罗延》的传诵中,虽有为波罗延摩纳婆说顶与顶堕的传说,而并没有公认的一致意见。所以现有的序说与结说,都是属于部派的附录。说一切有部说“为波罗衍拏摩纳婆说”,顶与顶堕,是泛说为学童们说的。而今《小部》的《波罗延》,以十六学童,阿耆多在先,就说顶与顶堕,佛为阿耆多说;宾祇耶在后,就将结说部分归于宾祇耶说。而且序偈所说的南方地名,可解说为与序偈编集者的区域有关。序偈与结说,称宾祇耶为“大仙”,也似乎不适当。总之,序偈与结说,是属于部派的(44)。

第四项 经 集

《经集》(Sutta-nipāta),为《小部》的第五部。分五品,除上面所说的(四)《义品》、(五)《彼岸道品》外,还有(一)《蛇品》(Uragavagga)、(二)《小品》(Cūlavagga)、(三)《大品》(Mahāvagga)。前三品,是十二、十四、十二——三十八经的类集。有名的《麟颂》,是《蛇品》第二《犀角经》;《牟尼偈》,是《蛇品》十二《牟尼经》。《麟颂》、《牟尼颂》、《义品》、《波罗延》,这些有名的偈经,在其他部派中,都是独立的。《经集》为铜鍱部独有的编集。《小部》的《义释》(Niddesa),为《义品》、《彼岸道品》、《犀角经》作解说,而没有说到其他。《经集》的集为一部,还在《义释》成立以后(45)。

《经集》所集的五品,大体说,都是比较古的。《义品》与《彼岸道品》,上面已经说到;这里只论前三品。三品三十八经,性质复杂,不可一概而论。近代学者,依语文而加以推断,自有其重要意义(46)。然从内容来说,似乎还有值得商榷的:

1.三品的经文,与《杂阿含经》中“八众诵”——“有偈品”有关的,共十五经,占十分之四。其中可分为二类:

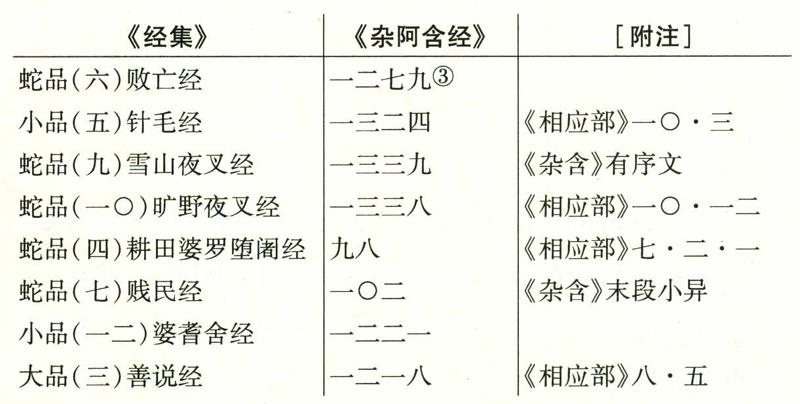

Ⅰ.与《杂阿含经》大同,或主体(除序说)相同的,集成的时代,可推定为与“祇夜”集成的时期相当。如:

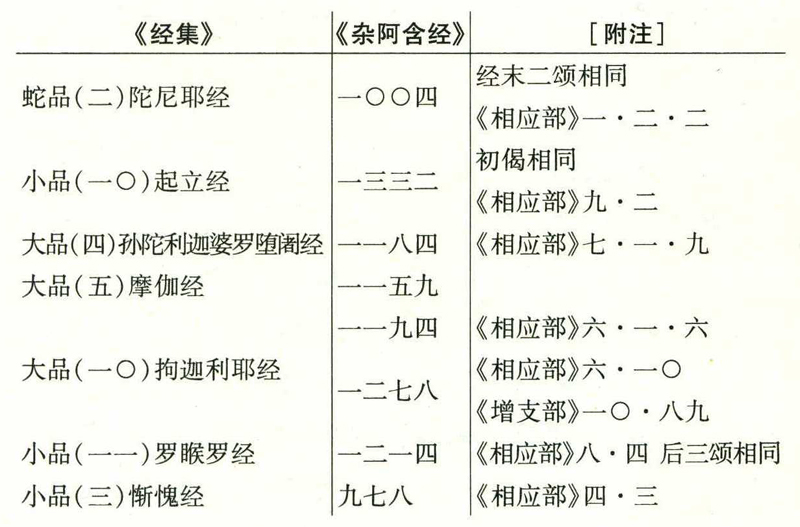

Ⅱ.《杂阿含经》简略,而《经集》增广的;或《杂阿含经》别行,而《经集》合为一经的;或因缘不同而主体一致。这都是成立于“祇夜”成立以后,传诵于“祇夜”(《杂阿含经》的一部分)以外的,如:

2.与“中”、“长”阿含有关的,如《大品》(七)《施罗经》,(九)《婆私吒经》,也编入《中部》,而是《中阿含经》所没有的。《婆私吒经》的因缘——二学童共论,与《长部》(一三)《三明经》相同。《婆私吒经》的偈颂中,有二十八颂——“我说彼为婆罗门”,与《法句·婆罗门品》相合(47)。这是以传诵的婆罗门偈为主体,结合婆私吒(Vasistha)的问答因缘,扩编而成。《小品》(七)《婆罗门法经》,与《中阿含经》(一五六)《梵波罗延经》大同。《小品》(六)《法行经》,后四偈与《中阿含经》(一二二)《瞻波经》,及《增支部·八集》一〇经相同。《法行经》与《婆罗门法经》,前后次第,都被编入《中阿含经》,而是《中部》所没有的。这四部经,在“中”、“长”二部成立时,已经集成。由于部派(传承的,区域的)采录不同,而成为四部阿含以内的,或流传于四部阿含以外的偈经。

3.与佛传有关的,如《大品》(一)《出家经》、(二)《精勤经》、(六)《萨毗耶经》、(一一)《那罗迦经》,《小品》(九)《何戒经》,都有关于佛及弟子的传记。《蛇品》(五)《淳陀经》,为《长阿含经》(二)《游行经》的一节(48),本从“涅槃譬喻”中来(49)。佛与弟子的传记,起初以偈颂为主,后来才结合而以长行叙述出来。《淳陀经》的成立,比《大般涅槃经》更早。《大品》五经,与法藏部的《佛本行集经》、说出世部的《大事》相近。法藏部与铜鍱部,同出一系。在部派发展中,分别说系比说一切有部更接近大众部系。这由于阿育王以后,说一切有部向西北发展;恒河一带与南方,都属分别说系与大众系的化区。凡佛传偈颂,与《大事》相近而不同说一切有部的传说,大抵为成立于阿育王时代以后。

从上三类二十五经,可以大略看出:《蛇品》各经的成立,是较早的。(二)《犀角经》、(一二)《牟尼经》,是有名的偈经。(一)《蛇经》,约有半数偈颂,为《法句》所采录。《蛇品》多数起于“祇夜”时代,到“中”、“长”集成的时代为止。《小品》诸经,要迟一些,《宝经》说到了“四恶趣”,“六重罪”(50),显然已到了僧治强固的时代。《大品》诸经,大多数是成立于部派分裂以后的。虽成立的时代先后不一,而从多数来说,《经集》所集的诸经,是可以看作原始佛教时代的圣典的。

注释:

① 《出三藏记集》卷七(大正五五·五〇上)。

② “十二部经”中的“优陀那”,法藏部的《四分律》卷五四,作《法句经》(大正二二·九六八中);《长阿含经》卷三;同(大正一·一六下)。《四分律》卷一,作《句经》(大正二二·五六九中)。说一切有部梵本,《法句经》名Udānavarga。

③ 前田惠学《原始佛教圣典之成立史研究》(六九九——七〇〇)。

④ 《出三藏记集》卷七(大正五五·四九下)。

⑤ 《南传大藏经》卷二三(一七——八三)。

⑥ 水野弘元《佛教圣典与翻译》(应庆大学《语学论丛》第一辑七一)。

⑦ 《出三藏记集》卷七(大正五五·五〇上)。

⑧ 《出三藏记集》卷七(大正五五·五〇上)。

⑨ 前田惠学《原始佛教圣典之成立史研究》所说(七〇八)。

⑩ 《出曜经》卷一初(大正四·六〇九中)。

(11) 《出曜经》卷一初(大正四·六〇九中)。

(12) 梵、藏本,并如前田惠学《原始佛教圣典之成立史研究》所引述(七〇七)。

(13) 前田惠学《原始佛教圣典之成立史研究》所引述(七〇五)。

(14) 同见上书所引(七〇五——七〇六)。

(15) 《大智度论》卷三三(大正二五·三〇七中)。

(16) 《出三藏记集》卷七(大正五五·四九下)。

(17) 《阿毗达磨大毗婆沙论》卷四(大正二七·一七上),卷三四(大正二七·一七六上)等。

(18) 《大智度论》作《众义经》,如卷一(大正二五·六〇下——六一上)。又作《利众经》,利为义利的利,利众就是众利,如卷三一(大正二五·二九五下),卷二七(大正二五·二五九中)。

《瑜伽师地论》译作《义品》,如卷一九(大正三〇·三八七中),卷三六(大正三〇·四八九上)。

(19) 《弥沙塞部和醯五分律》卷二一(大正二二·一四四中)。

(20) 《四分律》卷三九(大正二二·八四五下),卷五四(大正二二·九六八中)。

(21) 《毗尼母经》卷三(大正二四·八一八上)。

(22) 《摩诃僧祇律》卷二二(大正二二·四一六上),卷一三(大正二二·三三七上)。

(23) 《阿毗达磨大毗娑沙论》卷三四(大正二七·一七五下——一七六中)。

(24) 《佛说义足经》卷上(大正四·一七五下)。

(25) 《大智度论》卷一(大正二五·六〇下——六一上)。

(26) 《大智度论》卷一(大正二五·六三下——六四上)。

(27) 《大智度论》卷一八(大正二二·一九三中)。

(28) 《大智度论》卷二七(大正二五·二五九中)。

(29) 《大智度论》卷三一(大正二五·二九五下)。

(30) 《瑜伽师地论》卷三六(大正三〇·四八九上)。

(31) 《瑜伽师地论》卷一九(大正三〇·三八七中)。

(32) 《尊婆须密菩萨所集论》卷二(大正二八·七三七上)。

(33) 《出曜经》卷六(大正四·六四三中)。

(34) 《中阿含经》卷一三(大正一·五一〇上——五一一上)。

(35) 《杂阿含经》卷一四(大正二·九五中)。《相应部·因缘相应》(南传一三·六七——七一)。

(36) 《杂阿含经》卷四三(大正二·三一〇中)。《增支部·六集》(南传二〇·一五八——一六一)。

(37) 《杂阿含经》卷三五(大正二·二五五下)。《增支部·三集》(南传一七·二一六),所引“波罗延中富邻尼迦所问偈”,不同。

(38) 《杂阿含经》卷三五(大正二·二五六上)。《增支部·三集》(南传一七·二一七)。

(39) 《瑜伽师地论》卷二五(大正三〇·四一八下)。

(40) 《杂阿含经》卷三六(一〇一〇经),为天子说,与“优陀延学童所问”中二偈(《经集》一一〇八、一一〇九经)相当(大正二·二六四中)。

(41) 《瑜伽师地论》卷一九(大正三〇·三八六中——下)。

(42) 《经集·彼岸道品》(南传二四·三八四)。

(43) 《阿毗达磨发智论》卷一(大正二六·九一八下——九一九上)。

(44) 参阅水野弘元《经集》译出所附的注解(南传二四·三八六——三八七)。

(45) 水野弘元日译《经集》解题(南传二四·二)。

(46) 前田惠学《原始佛教圣典之成立史研究》(七二七——七三二)。

(47) 《经集》六二〇——六四七偈(南传二四·二三四——二四二),与《法句》三九六——四二三偈相合(南传二三·七九——八三)。

(48) 《长部》(一六)《大般涅槃经》,缺。《长阿含经》卷三《游行经》(大正一·一八中——下)。

(49) 《根本说一切有部毗奈耶杂事》卷三七(大正二四·三九〇中——下)。

(50) 《经集·小品》(一)《宝经》(南传二四·八五)。

![]()