一、惠能行历与得法传衣

惠能(638—713),或作慧能,本姓卢,原籍范阳(今河北涿县),因父“左降迁流岭南”而做了新州(今广东新兴县)百姓。早年丧父,老母遗孤,移至南海。由于家境贫困,惠能便于市卖柴以供家用。后于市上偶闻一客诵《金刚经》,“惠能一闻,心明便悟”,得知客从黄梅弘忍处来,即辞别老母,前往黄梅礼拜五祖弘忍大师。初见弘忍,惠能便直言“唯求作佛”。弘忍责之曰:“汝是岭南人,又是獦獠,若为堪作佛?”惠能回答说:“人即有南北,佛性即无南北。獦獠身与和尚不同,佛性有何差别?”弘忍很器重惠能,便把他留下了。

惠能先在弘忍门下随众作务,踏碓八月有余。后弘忍为付衣法,命众门人各作一偈以呈各自见解。众人皆言,我等不须澄心用意作偈,神秀上座是教授师,待他得法后,我等自可依止。神秀上座良久思惟后作偈曰:“身是菩提树,心如明镜台;时时勤拂拭,莫使有尘埃。”弘忍对此的评价是只到门前,尚未入得门见自本性,认为:“凡夫依此偈修行,即不堕落;作此见解,若觅无上菩提,即未可得。”惠能亦作一偈:“菩提本无树,明镜亦非台;佛性常清净,何处有尘埃。”惠能所呈心地得弘忍印可,并因此而密受衣法,成为禅宗六祖。惠能得法后,为防人争夺法衣,领弘忍“将法向南,三年勿弘”之训,回到南方。后在曹溪行化四十余年,门徒三五千人。

以上就是敦煌本《坛经》所记的惠能行历之大概。这也是现存最早的(约成书于公元780年)有关惠能生平事迹的记载。与此差不多同时的《曹溪大师别传》(约作于公元781年)也有类似的记载,但内容上有一定的差异,其中有两处与敦煌本《坛经》的差异特别值得我们注意。一是不提惠能闻《金刚经》而发心求法的事,而是记载说,惠能在见弘忍之前,曾有过一段学佛经历,特别是曾听无尽藏尼诵《涅槃经》并为之释经义,初步形成了自己对佛性等问题的见解。二是较详细地记述了惠能回到南方避难五年后出家开法的一段经历,说惠能到广州制旨寺(亦名龙兴寺或法性寺),正值印宗法师讲《涅槃经》。时有风吹幡动,一僧曰风动,一僧曰幡动,还有僧曰风幡俱不动,众人议论不已。惠能以“仁者心动”一语引起了印宗法师的注意,一问方知是佛法南来,便问及弘忍的指授言教。惠能即引用《涅槃经》为印宗法师说了一通“佛性是不二之法”的道理。印宗法师闻说,便为惠能剃发,愿事为师。惠能出家受戒后,即为众人开东山法门。

《曹溪大师别传》虽有许多谬误,编造的东西也不少,但有些记载还是很有参考价值的。例如,联系惠能初见弘忍时对佛性所发表的见解来看,上述关于惠能在见弘忍之前已有过一段学佛经历的说法就更可信些。上述惠能在法性寺与印宗法师论《涅槃经》经义一事,在王维的《六祖能禅师碑铭》中也已有所记载,因而也不能轻易否定。从思想上看,突出《金刚经》和《涅槃经》,在惠能这里是并不矛盾的,因为融般若实相义与涅槃佛性论为一体,该正是惠能禅学的重要特色之一。惠能是以“非有非无”的般若中道思想来解释佛性义的,其后学由于争法统的需要或对般若与涅槃思想的重视程度不一样,而在各自的有关记载中表现出对两者强调的不同,这也是可以理解的。

在惠能一生的经历中,得法传衣是一个重大事件。自王维的《六祖能禅师碑铭》开始,南宗所传的各种有关资料中均记载了此事,而在北宗文献中却未发现任何否定此说的文字。但自胡适以来,认为此说是神会为争法统而捏造出来的便不乏其人,这种看法并非没有道理。不过,从当时的历史情况来看,弘忍传法付衣给惠能的可能性是确实存在的。禅者重师承,但东山法门的传授是并不限于一代一人的。惠能不识文字,凭着对佛教义理的悟性而主张不立文字、直了心性之禅,这种见地得到同样是文化水平不高而继承了道信朴实禅风的弘忍之印可并受到特别的赞赏是不奇怪的。惠能是南方人,当时东山法门尚未扩大到广州一带,弘忍为了支持惠能回南方传法,而利用传衣这一可追溯至释迦时代的古老方式使惠能获得学有传承的凭信,这应该说也是可能的。至于弘忍传衣给惠能是否如神会日后所说的表明惠能为唯一嫡传,那是另一回事。从现有资料来看,很可能是神会利用了传衣一事来争法统。

惠能得法传衣后回南方开东山法门,始终保持了道信以来山林佛教的特色。据说武则天和唐中宗曾多次召请惠能进京,惠能均托病力辞。唐玄宗先天二年(713)八月三日,惠能奄然迁化于新州国恩寺,春秋七十有六。惠能的遗体不久即被他的弟子迎归曹溪宝林寺。宝林寺今称南华寺,惠能的遗体至今仍保存完好,在寺中受人供养。寺内的六祖殿所供奉的惠能肉身像一般认为就是惠能的真身。惠能去世后,唐宪宗时被追谥为“大鉴禅师”,世称六祖。王维、柳宗元和刘禹锡等都曾为其撰写碑铭。惠能的言行说教则由其门人汇集整理而编成《坛经》一书,成为惠能南宗的重要代表作。

二、《坛经》略辨

惠能所创的南宗的禅学思想主要体现在《坛经》中。《坛经》是惠能黄梅得法后回到曹溪宝林寺,又应韶州刺史韦璩等人之请到韶州大梵寺说法,由其弟子记录整理当时的开法情况而成,但现存的《坛经》还包括了惠能平时与弟子的问答以及惠能临终的付嘱等内容。《坛经》在长期的流传过程中经人不断修订补充,形成了许多不同的版本。明代的通行本为元代僧人宗宝的改编本。20世纪初,敦煌本《坛经》被发现,以后在中日两国学者的努力下,又先后发现了一些新的《坛经》本子。现存的《坛经》本子虽然很多,但根据研究,许多只是版本不同而已,内容上并无多大差异。真正有代表性的只有敦煌本、惠昕本和契嵩本。

在三个具有代表性的《坛经》本子中,以敦煌本为最早,大约是780年的写本。其次是惠昕本,大约改编于晚唐或宋初。另外就是契嵩改编的本子,从郎简为之作的序中可推知此本约成于宋仁宗至和三年(1056)。但序中称契嵩得曹溪古本,“校之,勒成三卷”,而现存本只有一卷,且是明代的本子,因此,中外学者也有不称其为契嵩本而称其为“明藏本”或“曹溪原本”的。元代的德异本、宗宝本,从内容上看,都属于这一个系统。由于宗宝本是明代以后的通行本,因此我们在下面论述时也把它作为一个独立的本子。

《坛经》在流传过程中不断被修订补充,这是历史的事实。从字数上看,时间越后,字数越多。敦煌本约一万两千字,惠昕本约一万四千字,而契嵩本与宗宝本则都超过了两万字。但是,我们并不能把后来的添改一概视为是窜改或伪造。因为在大梵寺听惠能说法的弟子很多,平时得到惠能开示的亦不在少数,众弟子对形成的《坛经》各有修订补充,这是很自然的事。在此过程中加进一些抬高惠能和自己一系的东西,这也在情理之中。并不能由此而得出结论,说晚出的本子所记载的东西就一定不如先出的本子真实。例如,较早出的敦煌本与惠昕本都有神会将于惠能死后二十年出来定南宗是非的悬记,而较后出的契嵩本与宗宝本则均改为惠能灭度后七十年有两位菩萨东来重建南宗。这种不同的记载只反映了惠能门下传宗的情况,而很难从《坛经》本子的先后上区别它们的真伪。

现存最早的敦煌本,是由法海记录而经神会或神会弟子整理补充过的本子,它距惠能入灭已有近七十年的时间。在敦煌本之前,《坛经》就已经有过被人改换的历史。据《景德传灯录》卷二十八载,南阳慧忠国师曾对当时有人自称是“南方宗旨”而“把他《坛经》改换,添糅鄙谭,削除圣意,惑乱后徒”的作法大为不满。慧忠卒于唐大历十年(775)。据此,则在惠能以后的五六十年间,至少已有两个《坛经》本子在流传,一个是慧忠早年见到过的本子,另一个就是经“南方宗旨”改换过的本子。从慧忠与南方来的禅客之间的问答中可以了解到,所谓“南方宗旨”,就其主张“无情无佛性”而言,与神会的思想是一致的,而就其以佛性为常、以不灭的灵觉之性离无常之身而为解脱的思想而言,却与神会的主张有异,与现存敦煌本强调于自色身归依三身佛的思想也是不一样的。因此,以“南方宗旨”改换《坛经》与神会门下对《坛经》的增删看来并不完全是一回事。神会门下据以改编的本子是否就是“南方宗旨”本,就现有的资料来看,也还难下定论,不过,这种可能是存在的。

神会门下对《坛经》作了一定的增删后将其作为传宗的凭信依据,这在史籍中是早已有记载的。韦处厚(卒于828年)的《兴福寺内道场供奉大德大义禅师碑铭》在述及神会时曾有“习徒迷真,橘枳变体,竟成《坛经》传宗”的说法。这种说法当然并不像胡适所认为的那样,是“明说《坛经》是神会门下的习徒所作”,而是指神会系利用《坛经》作为传宗付法的依承。对此,敦煌本《坛经》中有明确的记载。神会系之所以抬出《坛经》以取代达摩袈裟,是因为神会在滑台大会上以传袈裟为禅门正宗的标志,但他又不得不承认袈裟“在韶州”而不在自己身边,为了给自己寻找新的传承根据,抬出《坛经》就是很必要的了。“竟成《坛经》传宗”以后,在《坛经》中添加些传宗的内容,并抬高神会,这是很自然的事,但这并不意味着从根本上改变《坛经》的基本内容。

敦煌本和惠昕本都有关于惠能弟子次第传授《坛经》的记载,虽然两者所记有所不同,前者为法海—道漈—悟真,后者为法海—志道—彼岸—悟真—圆会,但从法海传到悟真则是相同的。这表明,这两种本子可能是从同一个底本发展而来。从敦煌本中“悟真在岭南曹溪山法兴寺,见今传授此法”的记载来看,这一底本当形成于惠能的再传弟子悟真活着的时候,时间是比较早的。我们可以假设它就是惠能死后三五十年内所流传的《坛经》原本。经神会一系修订后“竟成《坛经》传宗”的敦煌本中有关以《坛经》传宗的记载,几乎都为惠昕本所沿袭。这又表明,惠昕本是参考过敦煌本的,两个本子至少应该是交叉关系,而不应该像有人认为的那样,是并列关系。

那么,如何解释惠昕本所列的《坛经》传授次第有异于敦煌本呢?这很可能是因为惠昕本参照另一个文繁的古本进行了修订,而那个文繁的古本与敦煌本属于两个不同的系统。惠昕本在《六祖坛经序》中曾表示了对古本“文繁”的不满,这个古本当然不会是比现存惠昕本还要少近两千字的敦煌本。如果这个文繁的古本为惠能的另一个弟子志道的门下所编,那么,以志道、彼岸等人取代道漈就是可以理解的了。从据以改编的惠昕本、契嵩本分别增加了“志道传承”和“志道机缘”等内容来看,这种可能性是存在的。

关于契嵩改编本,据郎简为之作的序中说,当时的《坛经》“为俗所增损,而文字鄙俚繁杂”,后契嵩得曹溪古本,勒之而成三卷。胡适先生认为,这里的“曹溪古本”是指《曹溪大师别传》,这里所说的“文字鄙俚繁杂”的《坛经》本,则可能是惠昕本,而郭朋先生则认为这个繁杂的本子可能是敦煌本。我们认为,现存的契嵩本一卷就有两万余字,超过了敦煌本和惠昕本,因此,“文字鄙俚繁杂”的本子似不太可能是敦煌本或惠昕本,而很可能就是惠昕据以改编的文繁之古本。契嵩参考《曹溪大师别传》和《历代法宝记》等不同的本子对之进行了校改,并称自己得到了“曹溪古本”以助其流传。契嵩“勒成三卷”的《坛经》本子,现已不存。现存的德异本和曹溪原本(即我们为了叙述方便仍称其为契嵩本的)均为一卷。德异在《坛经序》(作于元至元二十七年,即1290年)中说:“惜乎《坛经》为后人节略太多,不见六祖大全之旨。德异幼年,尝见古本。自后遍求三十余载,近得通上人寻到全文,遂刊于吴中休休禅庵。”据此则可知,在元至元年间,社会上流传着一种“为后人节略太多”的《坛经》本子,是否就是惠昕改编本,不能下断语,但有这种可能。而德异从通上人处得到的早年曾见到过的“古本”,则很可能就是契嵩的改编本。

通行的宗宝本,据宗宝《跋》云,因见《坛经》“三本不同,互有得失”,遂“取其本校雠,讹者正之,略者详之”。从内容上看,宗宝本与现存契嵩本相近,但在内容的编排上略有改动。可以推论,宗宝所校雠的三个本子中可能也包括了惠昕本。

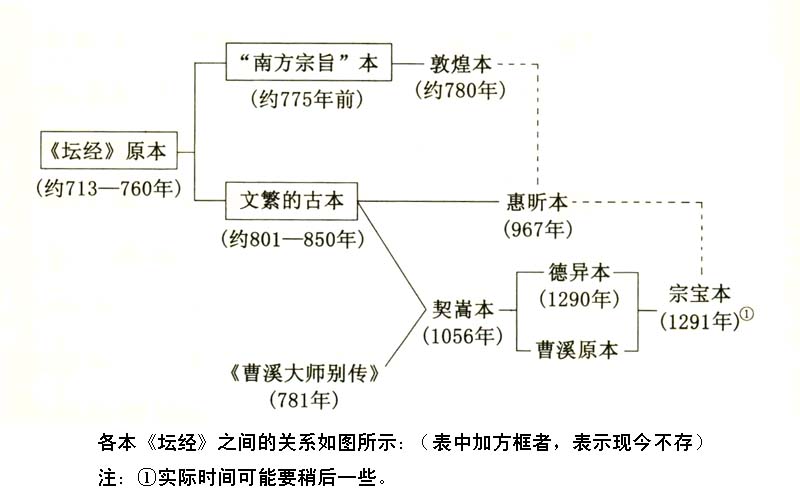

综合以上所说,我们可以将现存有代表性的各本《坛经》之间的关系用下列图表来表示(表中加方框者,表示现今不存):

需要说明的是,上表所示各《坛经》本之间的关系,有的还只是根据现有材料的一种推测,尚有待于进一步的研究和新材料的验证。我们只是想借此表明:《坛经》在实际流传过程中,由于时间和空间的复杂性,其各种版本的形成情况也是复杂的,现存各本《坛经》之间并不一定仅是直线关系。晚出的版本所增加的内容,既有可能是后人伪造的,也有可能是来源于较早的传说或记载,因此不能简单地一概否定。我们认为,在分析研究惠能所创的南宗的禅学思想时,以早出的敦煌本《坛经》为主要依据,同时也参考其他各本及有关资料,这样做是比较恰当的,也是必要的。

![]()