一、佛陀精神与中国特色

禅宗渊源于印度佛教而形成于中国传统思想文化之中。禅宗在许多方面都与佛陀精神相通而又深深地打上了中国文化的烙印。

从总体上看,惠能南宗禅学理论的核心是解脱论,主要说明人的解脱问题。它一般并不涉及宇宙的生成或构成等问题,本体论和认识论问题也只是在解脱论中有所体现,并没有专门展开论述。惠能南宗的解脱论又是和修行实践紧密结合在一起的,它反对任何理智的探讨与追求,认为人的解脱问题从根本上来说并不是一个理论问题,而是一个实践问题。“教外别传,不立文字”之说,除去其自立门户的宗教见识之外,确实反映了南宗重宗教实践的特色。就某种意义上说,南宗的解脱论可称为实践的解脱论,其哲学也可称为实践的哲学。而这正充分体现了佛陀时代原始佛教的人生哲学之基本精神。佛陀创立佛教之始,就曾把本体论等问题悬置起来,着重强调通过宗教实践获得人生解脱的重要性与迫切性。

南宗的解脱论又是围绕着自心的迷悟展开的,其修行实践是建立在识心见性、顿悟成佛的解脱修行观基础上的。把人的解脱归结为心的解脱,这本是早期佛教各派的解脱论共同坚持的一个基本观点,所谓“若心不解脱,人非解脱相应;……若心解脱,人解脱相应”①。但后来的大乘佛教过多地发展了对万法虚幻性及解脱成佛可能性的理论论证,围绕着“心的解脱”也展开了对心理活动、精神现象的理论分析和对心体、心性净染问题的理论研究。而南宗则直指人心,直倡顿悟,强调“前念迷即凡夫,后念悟即佛”,更突出了佛教以“心的解脱”为本的“心的宗教”的特色。

就惠能南宗对宗教实践的重视和对心的解脱的强调而言,它确实要比佛教的其他一些宗派更接近于释迦时代佛教的精神,它所标榜的以心传心、历代相传的“传佛心印”之说虽不具有历史意义,却多少反映了一点它与佛陀精神相通的历史事实。

但是,惠能南宗是根植于中国传统文化的土壤之中的,是在佛教中国化的过程中形成并发展起来的,因此,它虽然在许多方面与佛陀精神相通,却并不是简单地向原始佛教复归。在它的禅学理论与禅行实践中,融入了大量传统思想文化的精神,特别是老庄的自然无为之道与儒家的至善、至诚之性等,成为惠能南宗禅学思想的重要理论来源。这就决定了惠能南宗在理论和实践上都表现出了许多与传统禅学相异的中国化的特色。它重视宗教实践,但并不主张遁迹山林、摄心入定的苦修苦行,也反对呼吸数息、四禅八定等烦琐的禅法与修持形式。它强调心的解脱,但并不对人心作烦琐的理论分析,也反对对心性有任何执著。从禅学理论上看,继魏晋般若学与南北朝佛性论之后发展成熟的惠能南宗,融大乘佛教空有两大系的思想为一体是它最显著的中国化特色之一。

二、空有相异与相通

惠能南宗的全部禅学思想都是建立在空有相摄的理论基础之上的。这里的空有主要是指空宗与有宗的思想。空宗与有宗本来是印度大乘佛教的两大基本派别。空宗,即龙树和提婆所创立的中观学派,主要发挥般若类经典的思想,主张一切皆空。这里的空并不是不存在,而是不真实,即认为包括涅槃、佛性在内的一切法皆缘起而有,缘起则无自性,无自性即空。空即是宇宙的实相。中观学派以“八不”来破除人们的邪见,用真俗二谛义把性空与假有统一起来,要求人们“离有离无处中道”。这种中道般若思想经罗什系统介绍到我国来以后,对中国佛教的发展产生了深刻的影响,其不落两边的遮诠方法成为惠能南宗的立宗之本。有宗在印度佛教中主要是指瑜伽行派,亦即无著和世亲的法相唯识学。但在我国,讲有宗,一般都还包括了涅槃佛性说这一系的思想。瑜伽行派的主要观点是境无识有,万法唯识,即认为万法皆由“识”所变现,离识无外境。这种思想在南北朝时就已传入我国,唐代由玄奘大师传入后期瑜伽行派的理论后,在中国还形成了法相唯识宗。但由于该宗的理论十分烦琐,又坚持“五种性”之说,反对一切众生皆有佛性,因此在中国盛极一时后很快就衰微了。在中国获得极大发展的是涅槃类经典的佛性论思想。这种思想强调人人皆有佛性,认为佛性具有“常乐我净”四德。常乐我净的佛性不仅是佛之体性,是众生成佛的内在根据,而且也是宇宙万法的本性。因此,它又可以称为“法性”。佛性有时也称为“如来藏”,即如来在胎藏中,一切众生藏有本来清净的如来法身,这更突出了佛与众生的体性不二。当佛性如来藏与“净心解脱”的理论结合在一起时,佛性如来藏与自性清净心也就合而为一了。这种心性论思想在印度佛教中并不占重要地位,甚至被斥为“不了义”,但在中国却由于与传统思想有许多相契合之处而受到了广泛的欢迎,晋宋时传入以后,经竺道生等人的改造、发展,并与般若思想相会通而成为中国佛学的主流。惠能南宗的思想也是这种心性论的进一步发展,其主要特点就是与般若实相说的融摄。

惠能南宗以非有非无的中道般若空观来破除人们的一切执著,又以般若学的无相之实相来会通涅槃学的本净之心性,把真如佛性与现实人心融而为一,使自心佛性不再是一个可以观或可以修的“真心”,而是就体现在念念不断又无所执著之中,从而把解脱之源指向了人们当下的无念无著之自心。基于这种无念无著之自心而起的修行,便是融禅行于日常行住坐卧之中的不修为修,便是反对拂尘看净的顿悟成佛。

有种观点认为,空有属于两种根本不同的思想体系,不能混同,禅宗是典型的佛性论者,是有宗而不是空宗。这种看法其实并不完全符合实际情况。空有两大系的思想并不是截然对立的,它们有相通之处,在一定意义上甚至可以说是相互补充、互为发明的。它们是分别从肯定的和否定的方面来说宇宙实相,并由此而展开对解脱问题的论述。

从印度佛教的发展来看,早期大乘般若学以诸法性空来发挥“心性本净、客尘所染”的理论,目的是为了论证转染成净、解脱成佛的可能性与必要性。由于它把“本净”解为“本空”,不免失之空洞,因此,继之而起的如来藏佛性论便在般若学否定万法真实性的基础上转向了对解脱主体的肯定。但这种对本净心性的肯定有外道神我论的色彩,且缺乏对“客尘所染”的说明,因此,随之而出现的大乘瑜伽行派便以阿赖耶识的理论弥补了这方面的不足。可见,有宗的出现并不是对空宗的简单否定或排斥,而是在空宗基础上的进一步发展。

再从理论上看,般若扫相,在非有非无的遮诠之中显中道实相,虽然未明确肯定“有”,却包含着通向涅槃之有的契机。因此,《涅槃经》中有“从般若波罗蜜出大涅槃”的说法,这是有道理的。般若学说万法性空,从根本上还是为了显万法实相,为涅槃解脱作论证(尽管它说了涅槃空之类的话),而佛性论为了突出清净佛性的唯一真实,亦有必要先论证万法的空。正因为此,印度大乘佛教发展到后来,就出现了调和空有的趋势,“瑜伽中观派”的出现就是一个很好的说明。在中国,由于传统思想文化的融摄性和包容性等特点,调和空有的倾向就更加明显,但这种调和并非毫无经论之依据。

三、融摄空有与“心”义种种

中国佛教的发展,在晋宋时经历了理论上由真空向妙有的过渡。但涅槃佛性论继般若学而兴起,并不等于般若性空说的绝迹。相反,两种思想作为中国佛学的理论主干,始终发挥着各自的作用。

在涅槃佛性说刚传入我国之时,罗什的高足僧叡就是把般若性空与涅槃妙有作为佛教理论不可缺少的组成部分来理解的。有“涅槃圣”之称的竺道生更从理论上对空有两系的思想加以会通,在离言扫相的基础上又直指含生之真性,在融摄空有的基础上提出了他的涅槃佛性论和顿悟说。隋唐时建立的佛教各宗派,也大都对空有作出了不同程度的调和与折中。天台宗的性具实相说,华严宗的无尽缘起说和禅宗的心性论,无不是融摄空有的产物。对大小乘、空有宗等不同理论的调和,是中国佛教的一大特点。

禅宗作为一个比较典型的中国化佛教宗派,融摄空有的特点表现得最为明显。注重体悟心印而不拘言相,这本来就是禅者与义学之士的区别之一。菩提达摩东来,顺应着竺道生以来融会空有的中国佛教发展趋势,将实相无相与心性本净结合起来,作为“安心”禅法的所籍之教,奠定了中国禅宗心性论的基本路子。从达摩到南能北秀,中国禅的全部理论基础始终不离般若学与心性说的融摄,只是思想侧重点时有不同而已。而说到底,经典教义对于禅者来说,都只不过是一种方便假借的手段,并不能由此而得出什么《楞伽》“有宗”或《金刚》“空宗”之类的结论。

南宗禅的创始人惠能,“一生以来,不识文字”,没有受过佛学方面的系统训练,这对于他自由地解释、发挥经义,为我所用,倡不立文字、直了心性的简便法门,当有极大的影响。融摄空有在他所创的南宗禅学理论中也表现得更为充分。对此,我们可以来看一下惠能禅学理论体系中的“心”这个重要概念。“心”不仅是南宗整个解脱论的理论基石,而且也集中体现了惠能以空融有、空有相摄的禅法特色。

在佛教中,“心”一向有多种含义。宗密的《禅源诸诠集都序》在述及心的“名同义别”时,曾将心的不同含义概括为最基本的四种:一为肉团心,二为缘虑心,三为集起心,指第八识,四为真心。宗密虽主禅教一致之说,但毕竟是一个华严学者,是依“真心”立论的。在他看来,达摩以来,六代相传,皆真心也。事实是否如此呢?

从现存《坛经》的有关记载来看,惠能所言之心的含义也是十分复杂的,其中比较多的是指“妄心”、“邪心”,另外还有“善心”、“正心”等。这些“心”大体上与宗密所说的缘虑心相当,指的主要是一种心念活动、心理状态,它们的基础则是可正可邪、可净可不净之心,所谓“心正转《法华》,心邪《法华》转”就说明了这一点。这个可正可邪的心实际上指的是人们当下的一念之心,于此心上除却各种邪心,不起任何执著之心,便能于心地上常自开佛知见,从而获得解脱。可见,当下的一念之心就是众生的解脱之心。《坛经》中常说的自心迷、自心悟,都是就此心而言的。既然迷悟皆依当下的一念之心,那么惠能主当下顿悟说就是很自然的了。

上述种种心,并非指“真心”,那么它们是否以“真心”为体性呢?答案也是否定的。在惠能那儿,具有真心意义的心,一般称做“本性”或“自性”。由于惠能融摄了般若实相无相说而将真心引向了人们的当下之心,因此,他对“本性”、“自性”的解释又有异于传统的如来藏佛性论。他所说的本净的自性、人性,主要是指众生之心念念不起、妄心执著的本性,一般并不具有什么实体的意义。正是在这一点上,惠能批评了神秀北宗的起心看净,认为若言看净,就是执著“净相”了,而净是无形相的。惠能以觉性释心体,以般若为心之体,这看似不离印度佛教的原义,其实却是中国佛教特有的一种观点,其主要特点就在于以非有非无、色空双离所显的般若实相来融通人性、佛性。因此,在敦煌本《坛经》中,一般都用“自心”、“自性”来确立众生自身的价值,而很少使用“佛性”一词。《曹溪大师别传》虽多用“佛性”,但大都也是从“不二之法”的角度去加以发挥的,这与《坛经》所表现出来的般若无所得的思想倾向是基本一致的。

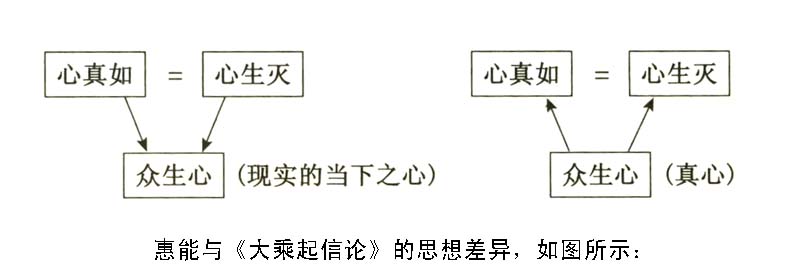

概括起来看,在惠能的禅学思想体系中,真心与妄心本质上其实是一回事,它们都统一于人们当下之自心。这看起来与《大乘起信论》的一心二门说十分相似,细究起来却是有很大差别的。《大乘起信论》从一心开二门,重点在于阐述心真如与心生灭的关系,它立论的基础是真如、真心,众生心实际上成为真心的代名词。而惠能则把真心与妄心又拉回到众生当下的心念上来,他注重的是当下活泼泼的众生之人格,而不是去追求一个抽象的精神实体;他关心的是众生当下的解脱,而不是真如与万法的关系。惠能与《大乘起信论》的思想差异,我们可以用如下图式来表示:

由此可见,惠能的思维框架受《大乘起信论》的影响很大,而思维途径与思想特点却有很大的不同。最大的不同就在于惠能所言之心并不以“真心”为体性,而是以众生现实之心为基础。惠能的思想之所以表现出与《大乘起信论》有很大不同,关键就在于惠能用般若实相说对“真心”加以会通。

四、得法偈与“三无”论

谈到惠能禅学思想的特点,人们很自然会想到他的得法偈。惠能的得法偈是与神秀的“身是菩提树,心如明镜台;时时勤拂拭,莫使有尘埃”相对立而提出来的,敦煌本《坛经》记为两首,其一为:

菩提本无树,明镜亦无台;

佛性常清净,何处有尘埃。

其二为:

心是菩提树,身为明镜台;

明镜本清净,何处染尘埃。

但敦煌本以后的各本《坛经》都将惠能偈记为一首,这首流传极其广泛的偈文如下:

菩提本无树,明镜亦非台;

本来无一物,何处惹尘埃。

这里改动最大、最引起后人争议的是将“佛性常清净”句改为“本来无一物”。这个改法是否如有人认为的那样是以般若思想或不准确的般若思想窜改了惠能本来的佛性论思想呢?我们认为并非如此。因为在惠能的禅学思想体系中,“佛性常清净”所表达的并不是传统意义上的佛性论思想,而是经般若实相说改造过了的佛性论思想。在般若学的思想体系中,“清净”与“空”是异名而同义的,“以人畏空,故言清净”②。因此,“佛性常清净”也就具有“佛性空”的意思。它与“本来无一物”一样,发挥的是般若无所得、无可执著的思想。正因为心性空寂,佛性即体现在人们自心的念念不断、念念无著之中,并没有一个绝对的清净物存在,所以惠能反对神秀北宗的“时时勤拂拭”。由于“佛性常清净”的说法仍容易被理解为有一个清净物的存在,惠能后学遂将它改为“本来无一物”,更突出了无可执著、无可得之义,这不能说是窜改了惠能的原义。从敦煌本的第一首偈文来看,前两句“菩提本无树,明镜亦无台”所否定的正是把菩提、明镜执著为有的观点,蕴涵着“本来无一物”的思想;而第二首偈中“明镜本清净”显然也就是第一首偈中“明镜亦无台”的思想。因此,我们认为,用“本来无一物”替换“佛性常清净”,义旨并无二致,对于文化程度不高的南宗广大普通信徒来说,反而更能按照惠能的本义去加以理解。

惠能反对执著佛性或清净心,他把心与性都理解为不离人们的当下之心念,因此,他所提倡的修行或要追求的解脱也就不是排除任何思虑的心注一境或观心看净,也不是断绝心念的与道冥符或返本归真,而是念念不住、念念相续的无著无缚、任心自运。惠能曾以“无相、无念、无住”来概括这种思想。

一般认为,无相、无念、无住是惠能南宗的认识论或修行法,这都不算错。但实际上。这“三无”也是对惠能整个禅学理论的一种概括。惠能自己说:“我此法门,从上已来,顿渐皆立无念为宗,无相为体,无住为本。”③这里的宗、体、本皆是心要之义,表明了无相、无念、无住在惠能禅学体系中的地位。

何名无相?“无相者于相而离相。”这里主要包含两层意思:第一,“凡所有相,皆是虚妄”。万相非真,故谓无相。第二,实相无相,“性体清净”。这是以破邪来显正,以无相之实相来表无相之自心。所以说,“但离一切相是无相,但能离相,性体清净,此是以无相为体”④。

何为无念?“无念者于念而不念。”这是说,任心自念而不起妄念,也就是说,有正念而无妄念。由于惠能是以般若实相来解说自心之体性的,因此,正念不断,念念相续,既是真如自性起念,又是“念念般若观照,常离法相”⑤。这种“无念”要求任心自运,不能起心有任何追求,因为起心即是妄;也不能百物不思,念尽除却,那样无异于草木瓦石,还谈什么人的解脱呢?“无念为宗”实际上是以自己当下之心念为宗。

最后,何为无住?“无住者,为人本性。”这说明无住也是就人的心性而言的。但从它的内容上看,主要也包含了两层意思:第一,万法无常,迁流不止。般若学从性空、无相的角度强调万法无住,“无住则如幻,如幻则不实,不实则为空,空则常净”⑥。惠能由此“无住”而进一步提出了无所住心。因此,第二,“无住者,为人本性”,这是惠能思想的重心所在。这里的“无住”,既有心念迁流不息之义,又有心念不滞留在虚假的万法上,不执著妄相之义。惠能说的“心不住法即通流,住即被缚”⑦就是这个意思。“无住为本”就是以“内外不住,来去自由”的自然任运之心为本。

从惠能整个禅学思想体系来看,“无念”和“无住”说的都是任心自运的意思,只是角度有所不同。无念重在说明妄念不起,无住则是强调正念不断,而无念和无住又都立足于实相无相的基础上。因此,“三无”不仅是惠能南宗的认识论和修行法,而且也集中体现了惠能禅的思想理论基础及其特色。它表明:作为惠能禅法之基础的是念念不断、念念无住的当下现实之心。这个心既非真心,又非妄心,同时又可以说既是真心(无念无住即真),又是妄心(起念有著即妄)。作为真心,它是解脱的主体;作为妄心,它是系缚的根源。迷悟凡圣,就在自己的一念之中。从哲学上看,惠能超越了传统的本末、体用之二分对立,突出了活泼泼的人之为人的本性,把活生生的人的生命抬到了唯一的至高无上的地位,形成了他所特有的唯当下现实之心的本体论思想。从传统佛教的心性论来看,惠能所言的当下之心又是真心佛性与般若实相相结合的产物。作为真心,它具足一切功德,是一切善恶之法的依持;作为实相,它又不可修,不可守,无可执著。这也就决定了惠能虽然主张人人皆有佛性,却是从识心见性、自成佛道的解脱论角度提出来的,而不是从缘起论来展开对世界的来源或构成的论述。惠能在解脱论上是一个佛性论者,而在哲学世界观上却并不是一个“真如”缘起论者,这正体现了他的禅学理论中国化的一大特点,也体现了惠能关心人类自我拯救的禅师的本色。

① 《舍利弗阿毗昙论》卷二十七,《大正藏》第二十八卷,第698页。

② 《大智度论》卷六十三,《大正藏》第二十五卷,第508页。

③ 敦煌本《坛经》第十七节。本书所引为郭朋《坛经校释》,中华书局,1983。

④ 敦煌本《坛经》第十七节。

⑤ 敦煌本《坛经》第四十一节。

⑥ 僧肇:《维摩经·弟子品注》。

⑦ 敦煌本《坛经》第十四节。

![]()