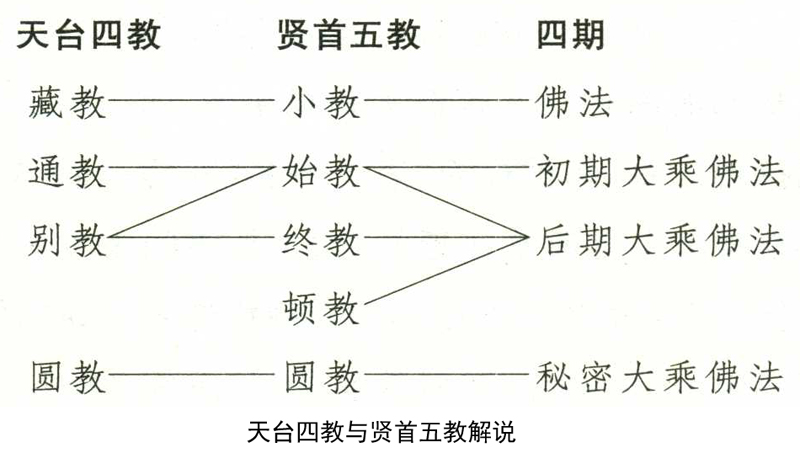

上来依印度佛教史所作的分判,与我国古德的判教是不同的。古德的判教,以天台、贤首二家为最完善。但古德是以一切经为佛说,依佛说的先后而判的,如古代的五时教,《华严经》的三照,如作为出现于历史的先后,那是不符实况的!然天台所判的化法四教,贤首所判的五教(十宗),从义理上说,与印度佛教思想史的发展,倒是相当接近的,试列表而再为解说:

“佛法”,与天台的藏教,贤首的小教相当。天台称之为藏教,依经、律、论立名。《法华经》虽说到“小乘三藏”,但藏教不但是声闻,也有菩萨,佛。菩萨大行,如南传《小部》中的《本生》;汉译《十诵律》等,也说到“五百本生”。佛,除经律中释尊的言行外,南传《小部》中有《所行藏》、《佛譬喻》;在汉译中,佛譬喻是编入《根本说一切有部毗奈耶药事》中的。“佛法”既通于声闻(缘觉)、菩萨、佛,称之为“藏教”,应该比“小教”好些。贤首的小教,就是十宗中的前六宗,从犊子部的“我法俱有宗”,到一说部的“诸法但名宗”。在这里可以看出:天台的藏教,主要是依三藏说的;贤首的小教,重于佛教界的事实。小教——六宗是部派佛教,不能代表一味和合的原始佛教。“小教”与六宗,显然的不如称为“藏教”的好!

天台的“通教”与“别教”,与“初期大乘”及“后期大乘”相当。天台家用一“通”字,我觉得非常好!如般若波罗蜜是三乘共学的。阿罗汉所证,与菩萨的无生忍相当,只是菩萨悲愿深切,忍而不证吧了。大乘经广说空义,每以声闻圣者的自证为例。《般若经》说:声闻而证入圣位的,不可能再发菩提心了,这是通前(藏教),只剩七番生死,不可能再历劫修菩萨行。但接着说:“若发阿耨多罗三藐三菩提心,我亦随喜,终不断其功德。所以者何?上人应更求上法。”这是可以发心,应该进向大乘了。从思想发展来说:无我我所就是空;空、无相、无愿——三解脱门,是《阿含经》所说的。部派中说:十方有现在佛;菩萨得决定(无生忍),能随愿往生恶趣;证知灭(不生不灭)谛而一时通达四谛;人间成佛说法是化身:“初期大乘”不是与“佛法”(藏教)无关,而是从“佛法”引发而来的。发扬大乘而含容传统的三藏教法,正是大乘初兴所采取的态度。“初期大乘”多说空义,而空的解说不同,如《涅槃经》以空为佛性,这就是通于“别”“圆”了。“通”是“通前藏教,通后别圆”,在印度佛教史上,初期大乘法,是从三乘共法而通向大乘不共法的关键。天台所说的“别教”,是不共(二乘的)大乘,菩萨特有的行证。别说大乘不共的惑业苦:在见思惑外,别立无明住地;在有漏业外,别立无漏业;在分段生死外,别立意生身与不可思议变易死,所以天台宗有界内生死、界外生死的安立。“初期大乘”说真谛与俗谛,缘起幻有即空性。“后期大乘”说如来藏,自性清净心,以空为有余(不了义)说,别说不空——中国所说的“妙有”,天台称之为中谛,那是别教了。这些,正是“后期大乘(经)佛法”的特色。

贤首的五教,仰推杜顺的五种观门。第二“生即无生门”,第三“事理圆融门”,大体与天台的“通教”、“别教”相近。五教与十宗相对论,始教是一切皆空宗,也与通教相同。但贤首于始教中,立始有——相始教,始空——空始教,这才与天台不合了。天台重于经说;智者大师在陈、隋时代,那时的地论师说梨耶是真识,摄论师说梨耶通真妄,都是别教所摄的。贤首的时代,玄奘传出的《成唯识论》(与《地论》、《摄论》本属一系),对如来藏、自性清净心、佛性,解说与经义不同,贤首这才把唯识学纳入始教,分始教为始有与始空。贤首的终教,是说一乘的,一切众生有佛性的;而《成唯识论》说有定性二乘,还有无(圣)性的一阐提人,与贤首的终教不同。贤首的终教,多依《起信论》,真如受熏,也就是以真如为依而说明染净因果;《成唯识论》的染净因果,约生灭的依他起性说,这又是主要的不同。与终教不同,于是判玄奘的唯识学为“相始教”,还贬抑在“空始教”以前了。唯识学说:一切法空是不了义的,说依他、圆成实性的有性;《摄大乘论》立十种殊胜,也就是十事都与声闻不同;一切唯识(心)所现;二障,二种生死,三身(四身),四智,一切都是大乘不共法门。而且,不但说一切法空是不了义的,更说到如来藏为真如异名,心性本净(即自性清净心)约心真如说。在佛教思想史上,这无疑是“后期大乘佛法”,比一部分如来藏经,还要迟一些。不过,这一系的根本论——《瑜伽师地论》,申明三乘法义,推重《杂阿含》为佛法根本(如《摄事分》),与说一切有系——有部与经部有关;以生灭的“虚妄分别识”为染净所依,不妨说离“佛法”不远,判属始教。如来藏、自性清净心、佛性,这一系(终教)经典的传出,比无著、世亲论要早得多;而“如来藏藏识心”,《宝性论》的“佛界、佛菩提、佛德、佛事业”,真常唯心大乘,恰是在虚妄唯识(心)论发展过程中完成的。所以,如分“别教”为二类,真如不随缘的,如虚妄唯识论;真如随缘的,如真常唯心论,似乎比贤首的判虚妄唯识为始教,要来得恰当些!

贤首立“顿教”,只是重视唐代大兴的禅宗,为禅宗留一地位。天台与贤首,都是以“圆教”为最深妙的。天台重《法华》与《涅槃经》,贤首重《华严经》。在印度佛教发展史上,《法华经》的成立,应该是“初期大乘佛法”的后期;天台宗的圆义,也与《般若》空义有关,当然是通过了涅槃常住与佛性,也接受了《华严》的“心佛众生三无差别”的思想。《华严经》有“后期大乘佛法”的成分;贤首宗从(《华严》的)地论师发展而来,所以思想是重于唯心的。台、贤所共同的,是“如来为本”。《法华经》开示悟入佛之知见,论法是一乘,论人是如来,开迹显本,表示佛的“寿命无量阿僧祇劫,常住不灭”。《华严经》显示毗卢遮那的果德,说释迦牟尼与悉达多,是毗卢遮那佛的异名。释迦与毗卢遮那相即,《法华》与《华严》,还是不离释迦而说毗卢遮那的。圆满佛果的理想与信仰,本于大众部系所说:佛无所不在,无所不知,无所不能,寿命无量。圆满的佛果观,在“大乘佛法”中,表显于《法华》及《华严经》中。圆满佛德的信仰与理想,与“秘密大乘佛法”——“如来为本之天佛一如”,有一致的理趣。虽然天台与贤首,接触到的“秘密大乘佛法”,还只是“事续”,而意境上却有相当的共同性。竺道生说“阐提有佛性”;台、贤都阐扬“如来为本”的圆义,可说中国古德的卓越智慧,能远见佛法思想发展必然到来的境地!唐玄宗时,善无畏、金刚智(及不空)传来的秘密法门,从流传于日本而可知的,“东密”是以贤首宗的圆义,“台密”是以天台宗的圆义来阐述的。不过台、贤重于法义的理密(圆),与“秘密大乘”的重于事密,还有些距离,可见中国佛教到底还是以“大乘佛法”为主流的。贤首宗成立迟一些,最高的“事事无碍”,为元代西番僧(喇嘛)的“无上瑜伽”所引用。

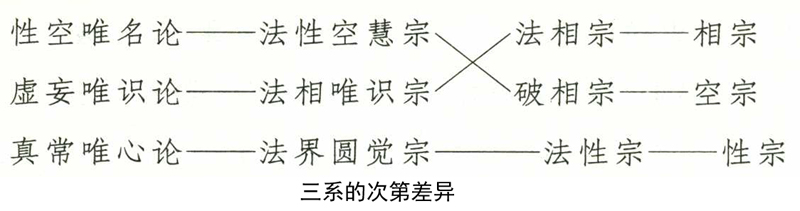

我分“大乘佛法”为三系:性空难名,虚妄唯识,真常唯心,与太虚大师所判的法性空慧宗,法相唯识宗,法界圆觉宗——三宗的次第相同。其实,在唐圭峰宗密的教判中,已有法相宗,破相宗,法性宗(总摄终,顿,圆)的安立;永明延寿是称为相宗,空宗,性宗的。这可见,在“大乘佛法”发展中的三系说,也与古德所说相通。次第的前后差异,是由于圭峰等是依贤首宗说的;真正差别的,那是抉择取舍不同了。三系的次第差异如下:

![]()