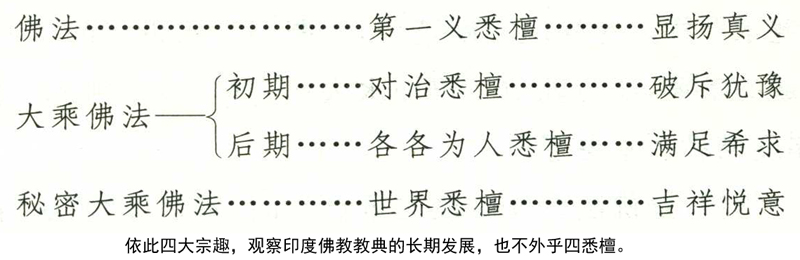

在印度佛教思想史的探求中,发现了一项重要的判摄准则。南传佛教的觉音三藏,我没有能力读他的著作,但从他四部(阿含)注释书名中,得到了启发。他的四部注释,《长部》注名“吉祥悦意”,《中部》注名“破斥犹豫”,《相应(即“杂”)部》注名“显扬真义”,《增支部》注名“满足希求”。四部注的名称,显然与龙树所说的四悉檀(四宗,四理趣)有关,如“显扬真义”与第一义悉檀,“破斥犹豫”与对治悉檀,“满足希求”与各各为人(生善)悉檀,“吉祥悦意”与世界悉檀。深信这是古代传来的,对结集而分为四部阿含,表示各部所有的主要宗趣。民国三十三年秋,我在汉院讲《阿含讲要》,先讲“四阿含经的判摄”,就是依四悉檀而判摄四阿含的。在原始圣典的集成研究中,知道原始的结集,略同《杂阿含》,而《杂阿含》是修多罗,祇夜,记说等三分集成的。以四悉檀而论,“修多罗”是第一义悉檀;“祇夜”是世界悉檀;“记说”中,弟子记说是对治悉檀,如来记说是各各为人生善悉檀。佛法有四类理趣,真是由来久矣!这可见,《杂阿含》以第一义悉檀为主,而实含有其他三悉檀。进一步的辨析,那“修多罗”部分,也还是含有其他三悉檀的。所以这一判摄,是约圣典主要的理趣所在而说的。四悉檀传来中国,天台家多约众生的听闻得益说,其实是从教典文句的特性,所作客观的判摄。依此四大宗趣,观察印度佛教教典的长期发展,也不外乎四悉檀,如表:

一九六〇年所写成的《原始佛教圣典之集成》,我从教典的先后,作了以上的判摄。这里再为叙述:从长期发展的观点,来看每一阶段圣典的特色,是一、以《杂阿含经》(《相应部》)为本的“四部阿含”(四部可以别配四悉檀),是佛法的“第一义悉檀”,无边的甚深法义,都从此根源而流衍出来。二、“大乘佛法”初期的“大乘空相应经”,广说一切法空,遣除一切情执,契入空性。《中论》说:“如来说空法,为离诸见故”,是依《宝积经》说的。所以“大乘空相应经”的特色,是“对治悉檀”。三、“大乘佛法”后期,为真常不空的如来藏、我、佛性说,点出众生心自性清净,为生善、成佛的本因,重在“为人生善悉檀”。“各各为人生善”,是多方面的。心自性清净,就是“心性本净”,是出于“满足希求”的《增支部》的。《成实论》也说:“佛为懈怠众生,若闻心本不净,便谓性不可改,则不发清净心,故说本净。”在“后期大乘”中,就成为一切众生有如来藏、我、佛性说:这是一。如来藏说,是念自己身心中有佛。“初期大乘”的念佛往生净土,念佛见佛的般舟三昧;“佛法”六念中念佛,都是为信增上者,心性怯劣怖畏者说的:这是二。这些“为人生善”的教说,都有“易行”诱导的倾向。四、“秘密大乘佛法”的流行,融摄了印度神教所有的宗教行仪。如说:“劣慧诸众生,以痴爱自蔽,唯依于有著。……为度彼等故,随顺说是法。”在修持上,重定力,以欲天的佛化为理想,所以在身体上修风,修脉,修明点,从欲乐中求成佛,是“世界悉檀”。佛法一切圣典的集成,只是四大宗趣的重点开展。我应用牧女卖乳而一再加水为喻:为了多多利益众生,不能不求适应,不能没有方便,如想多卖几个钱,而在乳中加些水一样。这样的不断适应,不断的加入世俗的方便,四阶段集成的圣典,如在乳中一再加水去卖一样,终于佛法的真味淡了,印度佛教也不见了!

这一判摄,是佛法发展阶段的重点不同,不是说“佛法”都是第一义悉檀,“秘密大乘佛法”都是世界悉檀,所以说:“一切圣典的集成,只是四大宗趣的重点开展,在不同适应的底里,直接于佛陀自证的真实。”“佛法的世界悉檀,还是胜于世间的神教,因为这还有倾向于解脱的成分。”这一切都是佛法;“秘密大乘”是晚期佛教的主流,这是佛教史上的事实,所以我不能同意“入篡正统”的批评。都是流传中的佛法,所以不会彻底否定某些佛法。但我不是宗派徒裔,不是学理或某一修行方法的偏好者。我是为佛法而学,为佛法适应于现代而学的,所以在佛法的发展中,探索其发展的脉络,而了解不同时代佛法的多姿多态,而作更纯正的,更适应于现代的抉择。由于这一立场,三期、四期的分判,相当于古德的分判,而意见不同,主要是由于纯正的、适应现代的要求。也就作成这样的结论:“立本于根本佛教之淳朴,宏阐中期佛教(指“初期大乘”)之行解,(梵化之机应慎),摄取后期佛教之确当者,庶足以复兴佛教而畅佛之本怀也欤!”

![]()