中国佛寺殿堂的形式大致分为殿宇式、楼阁式和都纲式三种。

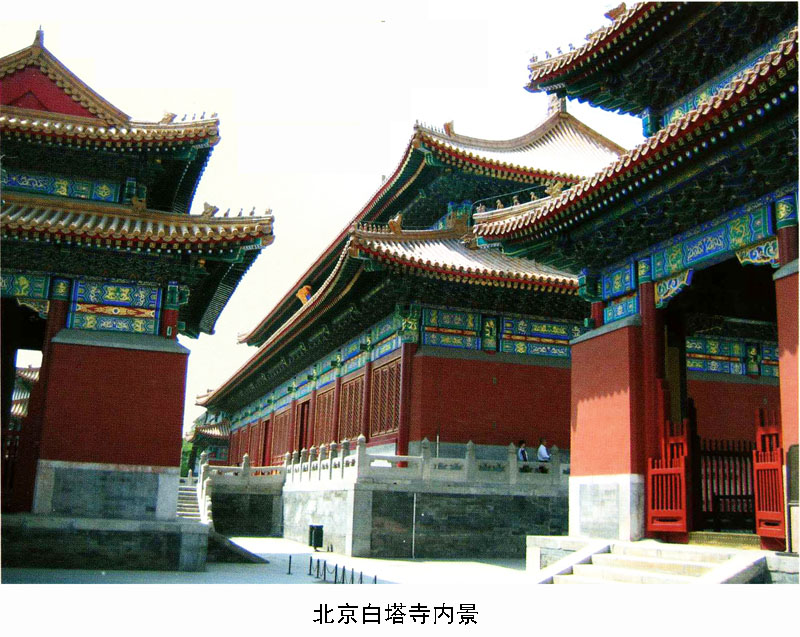

殿宇式的特色可概括为“上栋下宇”、“上尊而宇卑”,汉地寺院大都以方形作为空间隔定的惯常形式,以山形双坡作为空间封闭的原始顶式,一定的阶基与崇峻屋顶互相呼应,屋顶与台基之间的立面多以木质窗棂相间而成,鲜用封壁,左右两面山墙少有开墙辟门的习俗。

汉地寺院的屋顶,历代极受重视,其式样极为丰富,但基本形制保持不变。喇嘛庙则直接受到藏式建筑的影响,采用碉楼式建筑式样,以方形作为空间隔定的一般形式,以平顶作为空间封闭的常见顶式,以石为墙起楼,下宽上窄,四周开窗,正面建筑一般稍低,形似碉堡。流行于云南边境地区的小乘佛寺,普遍采用干栏式建筑式样,方形取空,山形双坡封顶,以竹木立柱起架为楼,上为居室,下为杂屋。

楼阁式是由于冶铸、泥塑以及制漆技术的发展,可以建制形体高大的佛像,比如高大的毗卢遮那佛像、弥勒像、观音像,因而必须建造高大而中空的楼阁而形成的建筑式样。雍和宫的万福阁与东西两侧的永康阁、延绥阁用两座阁道连接,造型别致,别具匠心。

都纲式是藏传佛教所特有的佛殿形式,常见于西藏、青海、内蒙古,是佛殿与经堂结合的产物,殿内不仅供奉佛像,而且进行诵经、举行法事。

在汉地也有都纲式建筑,最为典型的就是九华山祈园寺。祈园寺采取的并非传统寺院的中轴形式,它最主要的建筑——大雄宝殿,建在高高的台阶上,这就是都纲式结构中的“都”,而周围的禅堂、僧寮、课堂等则是“纲”,从山门沿着台阶步步上升,也暗喻着僧人修行品位的提升。

![]()