外国历史当中有很多著名的大僧,或创建宗派、著书立说或弘扬佛法。

各个佛教人物为灿烂的东方文化增添了浓重的一笔,为佛教的弘扬作出了不灭的功勋。他们是不朽的思想家、旅行家和翻译家,为佛教文化的发展、进步作出了贡献。

释迦牟尼

“释迦牟尼”意思为释迦族出身之圣人,意译为能仁、能忍、能满,也被称为释迦牟尼世尊、释尊、佛陀。

释尊为北印度迦毗罗卫城净饭王的太子,净饭王对他寄予厚望,希望他能继承王位,但释迦牟尼在二十九岁时出家修行。

净饭王听到其出家的消息时甚为悲伤,经派人劝说无效,便在亲族中选派了憍陈如等五人伴随他。

释尊来到伽山苦行林,在尼连禅河边静坐思维,实行苦行。经过六年时间的修行,没有任何结果,于是他决定抛弃绝食和苦行,然后来到菩提伽耶的一棵毕钵罗树下,结跏趺坐,静思冥索,觉悟成道,时年三十五岁。

释迦牟尼证悟以后,在波罗奈斯城外的鹿野苑,向憍陈如等五人宣说四谛、十二因缘、三十七菩提会、五蕴、四禅和三明等教说,这五人皈依了他,成为佛祖最初的弟子。这次说教,佛教称为初转法轮。

佛陀居住时间最长的是拘萨罗国的舍卫城和摩揭陀国的王舍城。前者有祇园精舍,后者有竹林精舍,都是释迦牟尼说法布教的重要场所。

释迦牟尼的传教的方式是随机的施设,不拘一格,用偈颂、散文、故事、譬喻、直叙、问答等形式,在不同的场合下针对不同的对象,宣说不同的内容。对僧众谈论出离生死、证得无上正觉,对俗人谈论道德的行善。准许弟子可不用规范化的梵语,而用地区方言进行说教,这使其思想学说在社会上得到广泛的传播。

佛陀在传教过程中建立了佛教的组织——僧伽,也称僧团,这是佛教僧伽的开始。僧团为了适应雨季安居和集体的需要,建立了僧院。在僧院的生活中,又陆续制定了有关衣着、饮食、用具、礼仪、居所、医药等规则,作为僧众必须遵守的戒律内容。

释迦牟尼晚年居住在王舍城,终年八十岁。

龙树

龙树(约150—250年),又称龙猛、龙胜。他是印度大乘佛教史上最伟大的论师,也是中观学派(空宗)的奠基者。

龙树出身于南天竺的婆罗门种姓,自幼聪慧奇悟,博闻强记。他先后学得小乘三藏及大乘教,在龙宫学习各种方等深经,而证入无生法忍。他在南天竺得国王的护持,大弘佛法。

龙树的著述有《中论》、《大智度论》、《十二门论》、《十住毗婆沙论》等数十部作品。

在释尊以后的印度佛教祖师当中,龙树在佛教史上的贡献是无与伦比的。这是因为龙树的创发性思想,使印度佛教的教义体系局面大开,大乘教义因他的阐扬而光芒万丈,大乘佛教可以说是由他确立起来的。

6、7世纪,印度大乘二大系统之一的中观宗为主要介绍并叙述龙树思想的学派。此外,龙树的佛学思想是西藏佛学的重要支流,也是我国三论宗的义理支柱与天台宗的重要思想根源,其中的易行道思想,为中日净土宗徒所吸取。

在佛教史上,论义理规模宏大与影响的深远,龙树是释尊以外的第一人。

提婆

提婆(约3世纪),古印度佛教哲学家,大乘中观派的理论奠基人之一,龙树弟子,生于师子国。据传,他原是一个王子,后舍弃王位出家,学习婆罗门学说,学识渊博,富有才辩。提婆仰慕龙树的名声,特意从师子国到萨罗去求论义,而拜龙树为师。

提婆曾到过印度中北部地区,先后在珠利耶国和钵罗耶伽国定居。他在波厘与佛教及佛教以外的哲学家进行激烈的辩论,最后被异教徒所杀。

提婆发挥了龙树中观学说,认为世间一切事物和人的认识都是相对的,不过是人被无明所覆盖而主观臆造的一种假名;世界上事物的名称虽然不同,但就实相而言,是没有差别的,一切都是空。提婆进一步提出了“破想”的正观,“破想”不单是破除主观的想象能力,而且是从根本上破除客观上的存在,也称破境,认为只有破境,才能破识,证得空见。

提婆还对龙树的二谛说提出了“真假”的问题,认为“诸世间可说,皆是假非真;离世俗名言,乃是真非假”。指出以思维语言了解的法才是真有,即法若是可说的,那么一定是假非真,如果是真的,定不可说。因此,为了使人了解真谛,必须从假有的俗谛入手,然后离开假有,才能进入第一义谛(真谛),这于龙树不偏于俗,不偏于真的中道说前进了一步。

关于提婆的传略有《提婆菩萨传》和《传法藏因缘传》,《大唐西域记》卷八也有所记载。提婆的主要著作有《百论》、《四百论》、《百字论》等。

求那跋陀罗

求那跋陀罗(394—468年),意译作功德贤。他是南朝宋时的译经僧人,中印度人,原属婆罗门种姓。

求那跋陀罗幼时就学习五明诸论,广泛研究天文、书算、医方、咒术等学。后来,他读《杂阿毗昙心论》而崇信佛法,就剃发出家,并受具足戒。

求那跋陀罗为人慈和恭顺,专勤学业,先习小乘教法,博通三藏,后转学大乘教法,深研《大品般若经》、《华严经》诸经,进而读诵宣讲,并以佛法劝化父母,其父受他感化也归信佛教。

南朝宋元嘉十二年(435年),求那跋陀罗经由海路至广州,文帝遣使将其迎入建康祇洹寺,从事译经工作。求那跋陀罗与慧严、慧观等人在祇洹寺招集义学僧,译出《杂阿含经》五十卷,后于东安寺译出《大法鼓经》二卷,次于丹阳郡译出《胜鬘经》一卷。其后,求那跋陀罗受谯王之请而居止荆州的新寺,宣讲华严等经。此外,他曾经居住在道场寺、中兴寺、白塔寺等多处。

大明七年(463年),求那跋陀罗奉敕祈雨而感得甘霖普降,帝敕赐甚丰。他一生历经文帝、孝武帝、明帝三朝,历朝皆归向并推崇之,对内事外事多有贡献。

求那跋陀罗曾经广演大乘之教法,译经弘化,所以世称其为“摩诃衍”。他所译的经典,除以上著述外,还有《楞伽经》四卷、《小无量寿经》一卷、《过去现在因果经》四卷、《罪福报应经》一卷等,共计52部,134卷。

他于明帝泰始四年示寂,临终之日见天花圣像而入寂,享年七十五。

世亲

世亲(约4世纪或5世纪),又称为天亲,音译“婆薮槃豆”,中印度佛教哲学家。

世亲大约在佛灭九百年后,出生于北印度犍陀罗国,世寿八十,寂于阿踰陀国。

世亲是大乘佛教瑜伽行派理论体系建立者之一,他与其兄长无著同为瑜伽行派的核心人物。

世亲最初在小乘的说一切有部出家,受持小乘三藏。他博学多闻,神才俊朗,曾著有小乘论书多种,其中最脍炙人口的是《俱舍论》。

《俱舍论》的基本思想是“理长为宗”,但不完全立足说一切有部的立场,在一些重要观点上采取有异于说一切有部的经量部说法。该书在当时被誉为“聪明论”,现在仍然为广大佛学界人士所喜读。

世亲在弘扬小乘教义若干年,之后受其兄无著的苦心劝告,终于由小乘转向大乘,一直到逝世,一生致力于大乘法门的弘通。世亲一生声誉至隆,不论大小乘学者,甚至外道对他都深为畏服。

世亲转入大乘之后极力弘扬瑜伽、唯识之学。相传他造论甚多,有“千部论师”的雅誉。世亲著述的书籍,除《俱舍论》外,还有《唯识二十颂》、《唯识三十颂》、《十地经论》、《无量寿经优波提舍愿生偈》(《净土论》)等书。

月官

月官(约7世纪),古印度佛教晚期大乘瑜伽行派的重要学者,曾从安慧、阿输迦等人受学,精内外五明。

月官曾经在东印度跋卢舍王国写了声明、医方、韵律、工巧等方面的著作多种,后随商人到达斯里兰卡,建立狮子音神殿,讲大乘法,并撰写工巧、医方等著作。随后,他到达南印度,为《波腻尼经》作注疏;在那烂陀寺,以瑜伽行派学者的身份与中观派学者月称辩论。据说这场辩论持续了七年,最后的结论是“嗟嗟龙树宗,有药亦有毒,慈氏无著书,众生之甘露。”意谓月称所传的龙树之学,有可取的,也有不足取的;而月官所传的瑜伽学则完全是可取的。月官在这场辩论中获得好评,说明他对瑜伽行派学说有很高的造诣。之后,他又在檀那室利建立百余度母神庙,最后在南印度普陀山逝世。

月官从瑜伽行派观点出发讲中道,学贯显、密,弘通博识。传说他对声明、工巧,佛家的赞颂、义理等四个方面著作各有108部,共计432部。但今存甚少,梵文仅有《与弟子书》一封信,汉译全无。藏译有40余部,其中一半以上是关于密教的,大多保存在藏文《大藏经》中。

月官的主要著作是有关于声明的《记论旃陀罗经》、《记论旃陀罗字经解》、《字缘二十颂释》、《忏悔赞》、《菩萨律仪二十论》等。

莲花戒

莲花戒(?—780年),古印度佛学家。根据藏文传记,他是那烂陀寺学僧,寂护弟子。

762年,寂护卒后,莲花戒应赞普赤松德赞之邀入吐蕃,参加了与大乘和尚间的顿渐争论。汉僧大乘和尚立顿悟说,认为佛教徒不必经过长期的修持,只要排除一切妄念(无念)就可顿悟成佛。

莲花戒则主渐悟说,认为修行必须经过不同的阶段,个人的长期精勤努力,修习六度,才能达到正智,或无分别智的境界。莲花戒在这次争论中获胜,备受藏传佛教的推崇。

莲花戒为寂护的《摄真实论》有作《摄真实论注》;为《中观庄严论》作有《中观明》;为法称的《正理一滴》作有《正理一滴注》;另又为《稻秆经》作了注疏。他著有《修习次第》,即施护翻译的《广释菩提心论》,梵本三稿及藏译均存留。

莲花戒的思想继承了寂护的中观瑜伽行见,从中观派“缘起性空”的立场出发融合瑜伽行派的思想,主张无相唯识,在方法上受到清辨、法称的影响,对佛教说一切有部、经量部以及前期中观派和瑜伽行派都进行了批评。他也对婆罗门教弥曼蹉派的学说、顺世论的断灭论和时论等都进行了批判。

莲花戒的佛学思想对藏传佛教显宗的发展有很大的影响。

空海

空海(774—835年),日本佛教高僧,804年来到中国,在长安学习佛教密宗,806年回国,创立佛教真言宗,也称“东密”。

空海十五岁学习《论语》、《孝经》等,后来到京都学习中国古典文学,偶尔读到《虚空藏求闻持法》,后来信佛做了居士。

795年,他在奈良东大寺受具足戒。

804年,他偕同最澄等人随遣唐使入唐求佛法,在长安初住西明寺,遍访各地高僧。在醴泉寺般若与牟尼室利学习《华严经》等,后随昙贞学悉昙梵语。翌年在青龙寺东塔院师从惠果受胎藏界和金刚界曼荼罗法,并接受传法阿阇黎的灌顶,自号“遍照金刚”。惠果示寂后,空海为其撰写碑文。

806年空海回国,初住京都高雄山寺,从事传法灌顶,撰有《请来目录》。816年,他在纪伊(今和歌山县)开创高野山,号金刚峰寺。

823年诏赐京都东寺为密教永久根本道场,“东密”名称由此得来。空海曾兼任东大寺别当,统辖一寺僧职,补大僧正位。空海的著作有《辩显密二教论》、《秘藏宝钥》、《十住心论》、《付法传》、《即身成佛义》等。著名文学作品《文镜秘府论》中保存了不少中国文学和语言学资料。

最澄

最澄(767—822年),日本天台宗开祖,近江人,俗姓三津首。他十四岁出家后,改名最澄。

延历四年(785年),最澄在东大寺受具足戒。同年,他登比睿山,作五条发愿文。他博研经论,特崇一乘思想,并在延历七年创建根本中堂,号比睿山寺,后改称为一乘止观院,深受桓武天皇的尊崇。最澄后来应请到山城即京都府的高雄山寺,大开讲筵。

延历二十三年,最澄为了深究法华一乘教义,于是同空海同行入唐,从道邃、行满等人受圆、密、禅、戒诸法。

延历二十四年,最澄返国,于高雄山寺设灌顶台传密教。延历二十五年(806年),他获准在南都六宗之外,增设天台宗年分度者二人,开日本天台宗的新纪元。

其后,为弟子泰范的去留,最澄与空海绝交。

此外,最澄又与南都旧宗派诸僧论争,他经常以新兴精神论斥旧宗弊病。

弘仁九年(818年),最澄为培养大乘菩萨僧而设立大乘戒坛,乃起草天台法华宗年分学生式(六条式)、劝奖天台宗年分学生式(八条式)。

翌年(819年),最澄作法华宗年分度者回小向大式(四条式),上呈嵯峨天皇,请建大乘圆顿戒坛,然而遭僧纲与南都诸大德反对,于是他就著《显戒论》三卷等反驳。然而直至最澄示寂后,方才获准在比睿山设立大乘戒坛。

弘仁十三年,最澄示寂于中道院,世寿五十六。

日本贞观八年(866年),追谥其为传教大师,世称“睿山大师”、“山家大师”。

最澄著有《照权实镜》、《法华去惑》、《守护国界章》、《法华秀句》、《内证佛法血脉谱》等。

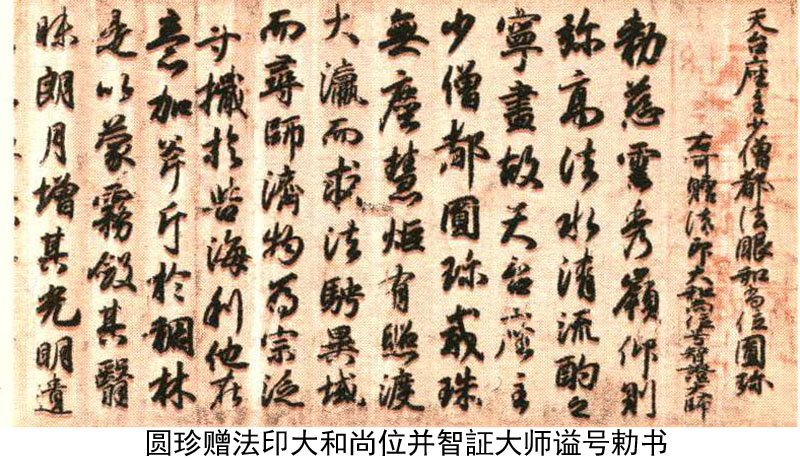

圆珍

圆珍(814—891年),日本佛教天台宗寺门派创始人。他俗姓和气,字远尘,赞岐国即(香川县)人。

圆珍十五岁时师事延历寺义真,受菩萨戒,安居在比睿山十二年。因其通达显密,博鉴他宗,被推为“一山真言学头”。

853年,圆珍来唐,在福州开元寺就存式学《妙法莲华经》、《华严经》、《俱舍论》,又从般若怛罗学梵语和密教,继至天台山国清寺,研习天台章疏。

855年,圆珍至长安青龙寺,从法全受瑜伽密旨,受传阿阇黎位灌顶;又向大兴善寺智慧轮学胎藏、金刚两部秘法。

856年,圆珍到越州(今浙江绍兴)的开元寺,后复上天台,于国清寺止观院建立一堂,题名“天台山国清寺日本国大德僧院”,请清观住持。

858年,圆珍携带经疏千余卷回国。他根据敕命住在比睿山山王院,并屡次受请入宫讲经修法。第二年,他移住山下的三井园城寺,奏请为天台的别院;又创立唐院,收藏由中国带回的典籍。

868年,敕许以园城寺为传法灌顶道场。同年,他任天台宗第五代座主,职位僧教。

圆珍卒后被追谥为智证大师。

他的主要著作有《法华论记》、《法华玄义略要》、《大日经指归》、《讲演法华仪》等。其中《授决集》二集,成为日本天台宗寺门派教学的根本圣典。

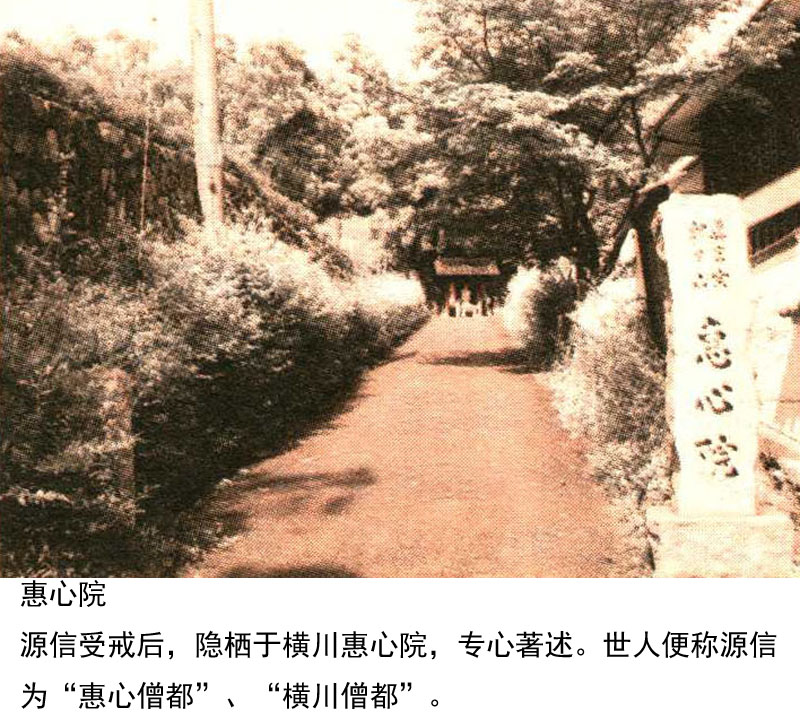

源信

源信(942—1017年),日本佛教天台宗僧人,净土宗教祖之一。他是大和(奈良县)人,俗姓为卜部,父亲为卜部正亲。

源信幼年失怙,遵父遗命出家,在比睿山师事良源。他得度受戒后,隐栖于横川惠心院,专心著述,世称为“惠心僧都”、“横川僧都”。

天元元年(987年),他著有《因明论疏四相违略注释》三卷,后来托宋人杨仁绍将此书赠与慈恩寺弘道门下;宽和元年(985年),完成《往生要集》一书;宽和二年,托宋人周文德携《往生要集》与良源《观音赞》赠与天台山国清寺。

正历年间(990—994年),源信创立灵山院,安置横川华台院丈六弥陀三尊。

长保五年(1003年),源信书写天台宗疑问二十七条,嘱托其弟子寂照入宋时,请宋僧四明知礼解疑。知礼颇赞叹其造诣之深,曾经作答释寄还。

源信后来被补为“内供奉”十禅师之一,也被尊为日本净土真宗第六祖。源信的门流称为“惠心流”,主张从果向因的本觉法门,对后世净土信仰影响很大。源信在宽仁元年示寂,世寿七十六。

源信才华洋溢,著述颇多,除上述外,另有《大乘对俱舍抄》、《观心略要集》、《一乘要决》等书,总计70余部,105卷。

源空

源空(1133—1212年),日本佛教净土宗创始人。他俗姓漆间,幼名势至丸,号法然,美作国(今冈山县)人。他投菩提寺观觉出家,学沙弥法,十三岁时在比睿山师事源光,后从皇圆受戒,学习天台教义。

1151年,源空投黑谷慈眼房睿空之室,学习圆顿戒和密宗教义,读源信的《往生要集》,传承佛立三昧法门。

1175年,源空读唐善导《观经四帖疏》的《散善义》后,致力于念佛法门,开创“一向专修宗”。

1186年,睿山座主显真集各宗硕学名僧于大原大(今京都)一带的胜林院,与源空辩论净土法义,这就是有名的“大原问答”,记录成《大原谈义》。

后来,源空在奈良东大寺讲净土三部经(《无量寿经》、《观无量寿经》、《阿弥陀经》),并为天皇、皇后授戒。

源空的布教方式,与旧日传统不同,不分贵贱上下,一律准予参加念佛。由于源空的提倡,称名念佛之风气大盛,也因此引起南都北岭的嫉视,屡次奏请朝廷弹压。后来,朝廷以其弟子违反风纪为由,终止其念佛道场,而源空也以七十五岁高龄被流放于土佐(高知县),同年获准其入住摄津即大阪府的胜尾寺。

建历元年(1211年),源空蒙赦返京,住在东山大谷禅房,翌年示寂,世寿八十。

源空著有《选择本愿念佛集》、《无量寿经释》、《阿弥陀经释》等书,有《黑谷上人语灯录》传世。

荣西

荣西(1141—1215年),字明庵,号叶上房,日本临济宗开祖,备中(冈山县)吉备津人,俗姓为贺阳。

荣西十一岁时师事安养寺静心,十四岁登比睿山剃度出家,并受具足戒,后来从千命、有辩、基好等人研习天台、密教诸学。仁安三年(1168年),他到中国求学,巡礼天台山、阿育王山、庐山等地,之后携带三十余部天台章疏回到日本,致力于研究密教,开创台密叶上流。

文治三年(1187年),荣西再次来到中国,随侍天台山万年寺虚庵怀敞,传承临济禅法脉,四年后返回日本。建久六年(1195年),荣西在筑前(福冈县)博多创建圣福寺,这是日本禅刹创建的开始,弘传禅风。

其后,由于受到延历寺徒众的压迫,荣西东下镰仓,谒幕府将军,得到镰仓幕府的崇信而建立寿福寺,并在京都创建建仁寺,作为台、密、禅三宗兼学的道场。其后,荣西就任东大寺大劝进、僧正等职,并奉敕监督东大寺、法胜寺的修筑工程。

建保三年,荣西示寂于镰仓寿福寺,世寿七十五,世称“千光国师”。

荣西倡导教禅兼修,其弘法风格且带有强烈的密教倾向。他的弘法事业,对日本文化与禅宗发展有深远的影响。

荣西著有《兴禅护国论》、《出家大纲》、《一代经论总释》、《吃茶养生记》等书。

亲鸾

亲鸾(1173—1262年),日本净土真宗的开祖。他又名绰空、善信,京都人,是日野有范之子。

亲鸾九岁出家,登比睿山,任为堂僧,并修习惠心流之教学。二十九岁时,他离比开睿山,至京都六角堂“参笼”(闭关)修行百日,后闻说法然源空弘扬念佛易行法门,乃至吉水拜谒法然,并成为法然的弟子。不久,他得到法然的许可,娶藤原兼实之女玉日为妻,这就是真宗“带妻制”的起源。

承元元年(1207年),朝廷下旨禁止专修念佛,法然的教团被迫解散,法然也被流放至土佐国(高知县),亲鸾则被流放至越后国(新澙县)。“亲鸾”之名,是他在被流放至越后国后才取的,在流放之前,他名为善信。在越后的数年间,亲鸾过着非僧非俗的生活,自称“愚秃亲鸾”。

1224年,他在稻田僧舍开始撰写《教行信证文类》六卷,作为立教的宗典,正式创立净土真宗。亲鸾不注重勤修称名念佛,只是强调坚定的信仰,提出“恶人正机”之说,认为恶人正是阿弥陀佛拯救对象,恶人也可往生净土成佛。

同时,他提倡僧俗一样,在无戒无律之上建立宗规,主张僧侣可以食肉、娶妻。他卒后,门人将其营葬于京都大谷,并建有庙堂。

亲鸾著有《净土文类聚钞》、《愚秃钞》、《净土和赞》、《入出二门偈颂》、《唯信钞文意》、《一念多念文意》等。

道元

道元(1200—1253年),日本曹洞宗之祖。他本名希玄,俗姓源。

道元十三岁登比睿山,从良观(显)出家,翌年在天台座主公圆剃发受戒,学习天台宗佛学。建保二年(1214年),他到京都建仁寺谒见荣西,开始涉猎大藏。荣西殁后,道元事其法嗣明全,研究显密奥旨,学习律藏威仪,兼闻临济宗禅风。

宋嘉定十六年(1223年),道元随明全入宋,直上四明天童山,参加无际了派,挂锡二年,又前往参径山浙翁如来、翠岩盘山思卓等人,并历访天台雁平、平田万年、庆元护圣等诸刹,机缘未契。于是,他复回天童山,参长翁如净,终得身心脱落,如净于是授予佛祖正传之大戒,以及芙蓉道楷传来之袈裟、竹篦、白拂、宝镜三昧、五位显诀及自赞顶相等。

安贞元年(1227年),道元回到日本,住在建仁寺。

宽喜元年(1229年),道元移至深草安养院,日夜打坐。

宽喜三年(1231年),他开始撰写《正法眼藏》。

天福元年(1233年)春,道元又回到深草极乐寺旧址,建立观音导利院兴圣宝林寺,住十余年,这是日本曹洞宗之滥觞。

宝治元年(1247年),道元应请赴镰仓,为北条时赖讲说禅要,授菩萨大戒。建长二年(1250年),后嵯峨上皇闻道元的德风,深加崇敬,于是就赐紫衣及“佛法禅师”之号。

建长五年八月二十八日,道元圆寂,寿年五十四。

日莲

日莲(1122—1282年),幼名药王丸,安房国(千叶县)小凑人,日本日莲宗创始者,有“立正大师”之称。

日莲十二岁时师事清澄山道善,学真言宗学。他十六岁出家,号圣房莲长。因为对诸宗之中何者方为真实的佛法心存疑惑,故向虚空藏菩萨祷祝,祈愿成为日本的第一智者。

日莲后来游学于镰仓、比睿山、园城寺、奈良、高野山、四天王寺等地,探究诸宗要旨后,确信《法华经》及天台智*(左岂右页)之教方为佛陀的真实之教,所以在建长五年(1253年)回清澄寺时,向大众宣说其意,批判净、密、禅、律诸宗。

日莲首次提出四条格言:“念佛是无间地狱之业,禅宗是天魔的作为,真言是亡国的恶行,律宗是国贼的妄说。”但其所说招致反感,所以被斥逐出寺。日莲逃往镰仓,在松叶谷建庵持诵《法华经》,又时常到街头弘法并高唱《法华经》的经题,并于此时改名日莲,日莲宗也于此年创立。

后来,日昭等人来皈依其门下,这对日莲的弘法布道极有助益。

正嘉、正元年间(1257—1259年),日本连年天灾地变,日莲于是在文应元年(1260年)向北条时赖进呈《立正安国论》。文中竭力排斥净土宗的念佛、要求禁止诸宗以及应专崇法华信仰,并预言若置之不理,将遭国内叛逆、外国侵逼之难。此举引起念佛者不满,乃聚众烧毁松叶谷的草庵,日莲因此逃至下总。此外,当局者也以诳言惑众罪,于弘长元年(1261年)将他流放至伊豆(即静冈县)。日莲在当地撰成《教机时国钞》,并在弘长三年获赦。

文永五年(1269年),蒙古国书送达,日莲自以为《安国论》所言无误,乃再度致书幕府和诸宗长老。文永八年,幕府再度逮捕日莲,将其流放至佐渡(即新澙县)。日莲在此地著述《开目抄》、《观心本尊抄》等书,说明三大秘法即本门的本尊、戒坛、题目,画出十界互具的曼荼罗,确立法华信仰的教理之体系化。

文永十一年,日莲获得赦免。弘安五年(1282年),日莲迁居武藏本门寺,定六老僧人选而嘱以后事,同年十月示寂,年六十一。

日莲的著作除上述诸书外,另有《守护国家论》、《撰时钞》、《报恩钞》等书。

佛陀的十名号

1.如来,无有虚妄,名如来。有乘如实之道而来,而成正觉之意。

2.应供,指应受人天之供养。

3.正遍知,知法界名正遍知,能正遍了知一切之法。

4.明行足,指天眼、宿命、漏尽三明及身口意之行业悉圆满具足。

5.善逝,跟“如来”相对,去而不去,不去而去,乃为善去。

6.世间解,能解世间之有情非情事,故名世间解。

7.无上士,在一切众生中,佛亦无上。于三界天人凡圣之中,第一最上无等,故号无上师。

8.调御丈夫,调伏制御一切众生,令离垢染得大涅槃,故称调御丈夫。

9.天人师,指非独与四众为师,所有天上人间魔王外道释梵天龙,悉皆归命,依教奉行,俱作弟子,故号天人师。

10.佛、世尊,智慧具足,三觉圆满,故号为佛;以智慧等法,破彼贪瞋痴等不善之法,灭生死苦,得无上觉,故号世尊。

无著

无著(约4世纪或5世纪),印度瑜伽行派之祖,他与其弟世亲都是印度佛教史上划时代的人物。无著是印度法相唯识学的奠基者与主要弘扬者。

无著最初在化地部出家,后来师从宾头卢罗汉修小乘空观。传说他到兜率天从弥勒菩萨学习大乘空义,始得以安心悟入“唯识无境”的空观,并从弥勒接受大乘论多种。

无著在印度盛弘大乘法相唯识的法门,成为龙树以后印度佛教思想史上最重要的论师之一。

无著撰写有《摄大乘论》、《显扬圣教论》、《顺中论》、《金刚经论》等,都是印度大乘思想史上重要的著作。无著不仅开创了印度瑜伽行派,而且对我国汉传佛教、藏传佛教及日本的佛学都有深远的影响。

清辨

清辨(约490—570年),又名婆毗呔伽,古印度佛教学者。他是印度佛教中期大乘的主要代表人物之一,也是中观派的实际创始人之一。

根据藏传资料记载,清辨出身于南印度摩卢那罗的最胜王族,并在该国出家,从僧护学习龙树中观学说,曾经是南方五十伽蓝之主。他对佛教内部大小乘及佛教以外各派,凡是与他说法不同的,一律采取批判的态度。

清辨承认心外有境,认为外境由极微积集而成,反对瑜伽行派的唯识无境说。他主张俗有真空,认为瑜伽行派所执的三性,从世俗谛可许为有,但从胜义谛则应为空。他与瑜伽行派展开辩论,后世称这一场辩论为“空有之争”。

清辨为当时注解《中论》的八大家之一。他至今流传的主要著作有《中观根本般若灯释》(又名《般若灯论》)、《中观心论》、《大乘掌珍论》、《异部宗精释》等。

月称

月称(约7世纪中叶),印度中期中观派的论师,为归谬论证派之祖。

相传,他出生于南印度的萨曼多,舍世出家后,从佛护与清辨的弟子莲花觉学习龙树思想。月称精通佛家学说,曾经担任那烂陀寺住持,并曾与月官进行论争。

月称肯定佛护所应用的归谬论证法,批评清辨的论点,认为清辨用于空性论证的“自立论证法”并不适合中观派,他主张中观派应采用“归谬论证法”论证空性。

因而中观内部形成两个系统,月称一系采用应战的方法,随对方的说法加以破斥,因此又被称为“随应破派”或“应成派”;清辨一系,其议论不一定跟随敌论走,是采比量的格式,因此被称为“自立量派”。

月称的著述颇丰,主要有《中观根本明句论》、《入中论》、《入中论自注》、《五蕴论》等。

无言通

无言通(?—826年),唐代禅僧,越南禅宗无言通派创始人,原籍我国广州,俗姓郑,自幼慕道,后于婺州(今属浙江)双林寺出家。以其性情恬静寡言,而见解通达,所以时人称其为“无言通”。

无言通曾经参学于百丈怀海座下,后来回到广州住持安和寺。

唐宪宗元和十五年(820年),无言通赴越南,驻锡在夫董村建初寺。数年后,弟子感诚嗣其法,辗转相传,成为禅宗一大派——无言通派。

无言通派主张日常生活即是禅,宣传佛性无所不在,心、佛、众生三者无差别等思想,并保持禅宗的面壁禅观,故又称“观壁派”。

无言通派在往后的四百年间,与毗尼多流支派(越南禅宗第一派)并行于越南,并且在毗尼多流支派断绝之后,又持续了一百年。其后,由13世纪末年所开创的竹林派继承其法统。

圆仁

圆仁(794—864年),日本天台宗山门派之祖。他是下野(木县都贺郡)人,俗姓壬生。

圆仁,九岁从广智习学,十五岁登比睿山,师事最澄,二十三岁时在东大寺受具足戒。承和五年(838年),圆仁奉诏入唐,修行显密诸学,游历五台山、长安等地,后遇到会昌法难,于承和十四年返国,奉敕修灌顶法,任传灯大法师位,开创法华总持院。

仁寿元年(851年),圆仁以五台山念佛三昧法传授诸徒,并修常行三昧,奠定比睿山日后兴隆的基础。

仁寿四年(854年),圆仁任天台座主,深受皇室崇信,曾经文德天皇及皇太子授两部灌顶,为清和天皇、淳和太后授菩萨戒。他在贞观六年示寂,世寿七十一,谥号为觉大师。

圆仁著有《金刚顶经疏》七卷、《显扬大戒论》八卷、《苏悉地羯啰经疏》七卷、《入唐求法巡礼行记》四卷等书。

入唐八家

日本在平安时代(784—1192年)向唐朝派遣使节和留学生,学习唐朝先进的工艺、美术和宗教等,通过遣唐使带回中国进步的文化。

唐贞元二十年(804年),最澄、空海奉敕令随遣唐使藤原葛野麻吕到中国求法。回国后,最澄在比睿山创立日本天台宗,成为台密的创始人:空海在高野山创立日本真言宗,后被称为“平安二宗”。

最澄、空海之后,继他们入唐学密法的,东密除空海之外,还有常晓、圆行、慧运、宗睿;台密除最澄之外,有圆仁、圆珍,这八人被称为“入唐八家”。

![]()