“禅”的产生与古印度瑜伽术渊源深厚。首先,“禅”的由来在《慧苑音义》上说是:“禅那,此云静虑,谓静心思虑也。旧翻为思维修者,略也。”这句话的意思就是禅原是禅那(Dhyana)的简称,而它起源于古印度瑜伽,后来为佛教理论吸收发展,成为“思维修”,是修证觉性的方法。

其次,中国佛教的禅定理论与实践来源于印度,而在印度,禅定被视为古老瑜伽修持术的一个组成部分。瑜伽,印度梵文原作Yoga,在印度是各宗教徒共同采用的修行方法,是说依调息等方法而摄心,使与正理等相应的状态。在奥义书时代,瑜伽的方法为依调息等观行法而看到“梵我一如”的境界,与梵结合,此即称为瑜伽。中国禅宗虽然是中国化的一个佛教宗派,但在其源流上,是离不开印度文化的。禅宗以“禅定”名,便可以证明与印度传统的瑜伽修持有着不可分割的联系。

帕坦伽利在其所著《瑜伽经》中,把执持、禅和人定描述为瑜伽冥想术的三个阶段。在执持阶段,冥想者的心总是倾向于从冥想注意的对象事物上游离开去。在禅阶段,冥想者的心专注一点地保持在冥想对象事物上。这种心专一点状态最高的完美境界就叫入定。由此可见,禅与瑜伽是紧密结合的。

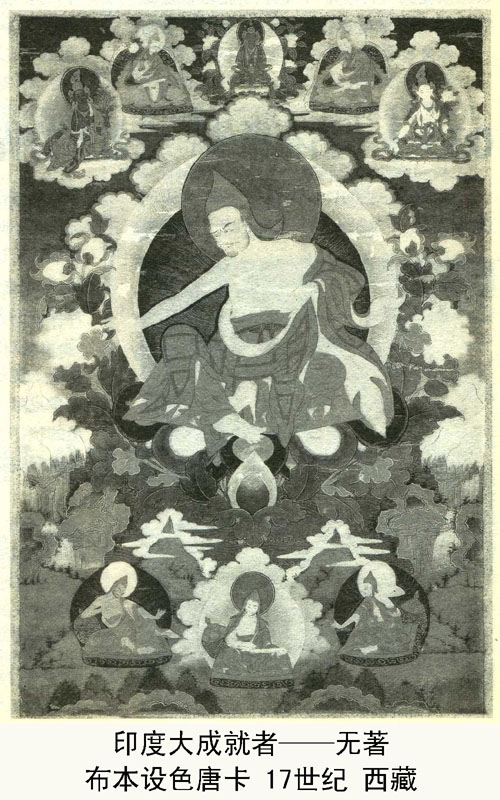

![]()