第一项 相应教的三部分

第一章第三节中,曾经说到:圣典的结集,有原始结集与不断的再结集。再结集——共同审定是否佛法,是以原始结集的经律为准绳的。如《长部》(一六)《大般涅槃经》(南传七·一〇〇——一〇二)说:

“(于彼所说)善解文句,参照经律。若参照经律,而不入契经,与律不合,……此非世尊之语。”

“(于彼所说)善解文句,参照经律。若参照经律,而与经相应,与律相合,……确是世尊之语。”

“参照经律”,《根有律杂事》作“检阅经文及以律教”①。以原有的经律为准绳,然后可以判决传来的是否佛法。原始结集的律部,是“波罗提木叉经”;僧伽所有的一切规制,是不能与“戒经”相违反的。经法方面,也有原始结集的部分,那就是“九分教”中的“修多罗”,《相应部》——《杂阿含经》的根本部分。这一根本的“相应修多罗”,在现存的圣典中,并没有独立的部类,而已被编入《相应部》——《杂阿含经》,成为该经的核心部分。这是根据说一切有部传承的古说而发见出来的。这部分的内容,虽同样地存在于巴利语的《相应部》,而文句、次第,与汉译的《杂阿含经》更为契合,这当然由于《杂阿含经》也属于说一切有部诵本的关系。可是,汉译的《杂阿含经》,现存本并不是完全的,次第也极为紊乱。所以应加以整理,回复《杂阿含经》的原型,然后更能明确地确认这原始结集部分——“相应教”的存在。将根本的“相应修多罗”,与次第集出的“祇夜”、“记说”(现存《杂阿含经》,是这三部分的综合)分别开来,对于原始结集的古说,将更容易得到学者的承认。

与《相应部》相当的汉译《杂阿含经》,是刘宋时求那跋陀罗(Gunabhadra)所译的,凡五十卷,一三六二经(《大正藏》编目)。其中二三、二五——两卷(六〇四、六四〇、六四一——三经),实为《无忧王经》②,应该除去。现存的《杂阿含经》,不但有误编的,也有脱落的,次第又非常紊乱。经近代学者的整理,汉译《杂阿含经》的原型,已大致可见③。吕激发见《瑜伽论·摄事分》为《杂阿含经》的本母——摩呾理迦④,对于《杂阿含经》的研究,给予最有力的启发。然近人的研究,大都着重于回复汉译《杂阿含经》的原型;而现在,要在近代研究的成果上,着重于三大部分的分类。说明《杂阿含经》——《相应部》的次第集成,与“九分教”(“十二分教”中)的“修多罗”、“祇夜”、“记说”——三分的次第成立相当;而确立分教与阿含的次第形成,为平行的发展。从而一扫先有分教,次有阿含;或先有阿含,次有分教的论诤。

“相应教”与“修多罗”的古义,出于《瑜伽论》及《杂事》。由于传说久远,取意不同,所以也存有小小差别。然从差别的传说中,更能明确地了解这一结集的次第。《瑜伽论》卷八五(大正三〇·七七二下),立“事契经”,即“四阿笈摩”(阿含),而以《杂阿含经》为本,如说:

“事契经者,谓四阿笈摩。……即彼一切事相应教,间厕鸠集,是故说名杂阿笈摩。”

“即彼相应教,复以余相处中而说,是故说名中阿笈摩。即彼相应教,更以余相广长而说,是故说名长阿笈摩。更以一二三等渐增分数道理而说,是故说名增一阿笈摩。”

“如是四种,师弟展转传来于今,由此道理,是故说名阿笈摩——是名事契经。”

依此,“四阿含”是以相应教的《杂阿含经》为本的;《杂阿含》是“一切事相应教”,所以“四阿含”也通称“事契经”。那么,“事”是什么?如《瑜伽论》卷三(大正三〇·二九四上)说:

“诸佛语言,九事所摄。云何九事?一、有情事;二、受用事;三、生起事;四、安住事;五、染净事;六、差别事;七、说者事;八、所说事;九、众会事。有情事者,谓五取蕴。受用事者,谓十二处。生起事者,谓十二分缘起及缘生。安住事者,谓四食。染净事者,谓四圣谛。差别事者,谓无量界。说者事者,谓佛及彼弟子。所说事者,谓四念住等菩提分法。众会事者,所谓八众。”

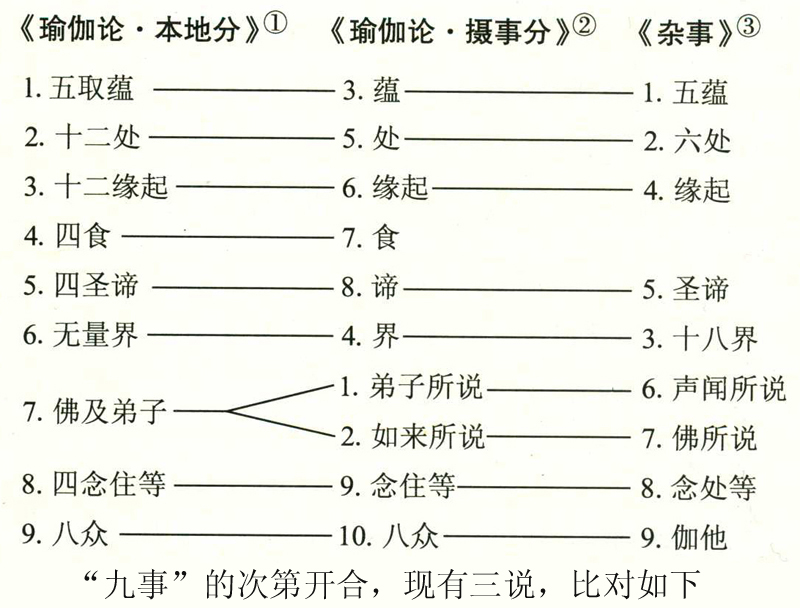

“九事”的内容,就是“一切事相应教”的事,《杂阿含经》的内容。“九事”的次第开合,现有三说,比对如下:

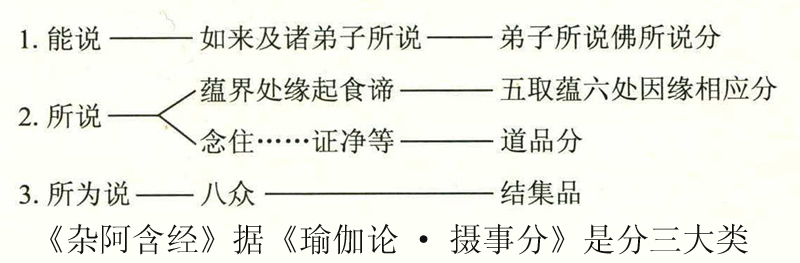

上列三说,虽次第前后不一,而内容大体一致。这是“事相应教”——《杂阿含经》的全部内容。据《瑜伽论·摄事分》,是分为三大类的⑤:

三大类,九事,是《杂阿含经》的内容;也可说都是“修多罗”——“事契经”。然《瑜伽论·本事分》,解说“十二分教”中的“修多罗”,是偈颂以外的,所以除去八众的“众相应”——偈颂部分,称其他的八事为“修多罗”⑥。又《瑜伽论·摄事分》虽总举九事(内开“说者事”为“弟子所说”、“如来所说”)以说明“事契经”,而抉择“事契经”的“摩呾理迦”,却没有“结集品”,“弟子所说”及“如来所说”,仅有九事中的七事⑦。这样,“事契经”——“修多罗”的内容,从“四阿含”而略为《杂阿含经》的三大类;又从三类而但是二类,除去偈颂部分;更除去如来所说、弟子所说部分,而仅是蕴、处、缘起、食、谛、界、念住等道品。蕴等七事,为事相应教的根本部分。称此为“相应修多罗”,其后次第集成的,也就随之而称为“一切事相应”的“事契经”。

第二项 事契经与摩呾理迦(一)

《杂阿含经》三大部类的第一部分,内容为:蕴、处、缘起、食、谛、界、念住等道品——七事。吕澂发见《瑜伽论·摄事分》为《杂阿含经》的本母。与经文相对比,次第与内容相合。特别是,“界”在圣谛以下,道品以上,与缘起为一分,似乎次第不顺,而恰好与《杂阿含经》的次第相合。在《相应部》中,“界相应”也在第二大品“因缘品”中。这可见《杂事》的以“处界”为一类,《瑜伽论》说《杂阿笈摩》以“蕴界处”为一类,都是依后代通说而改定的了。

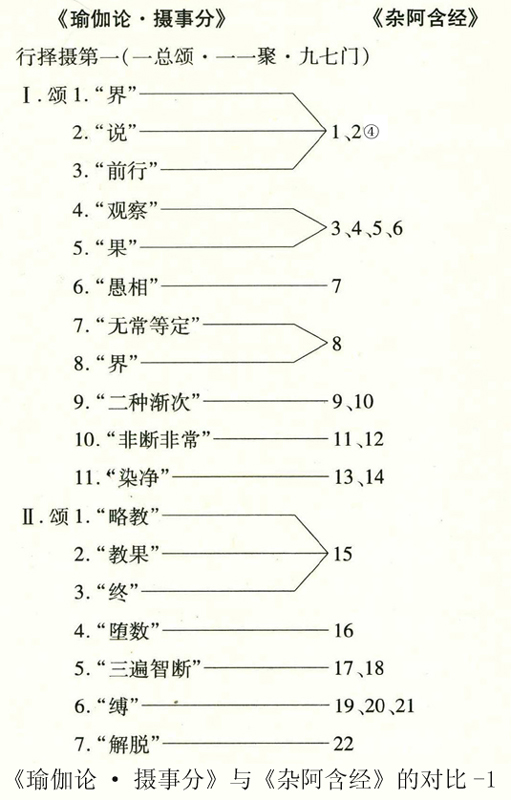

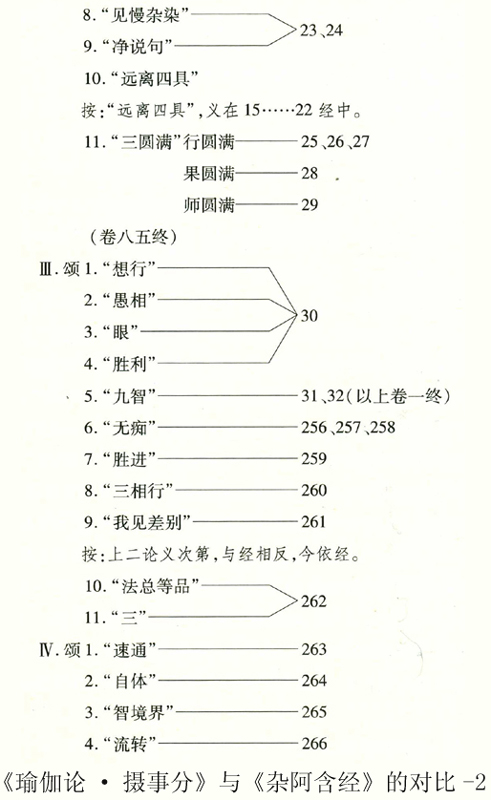

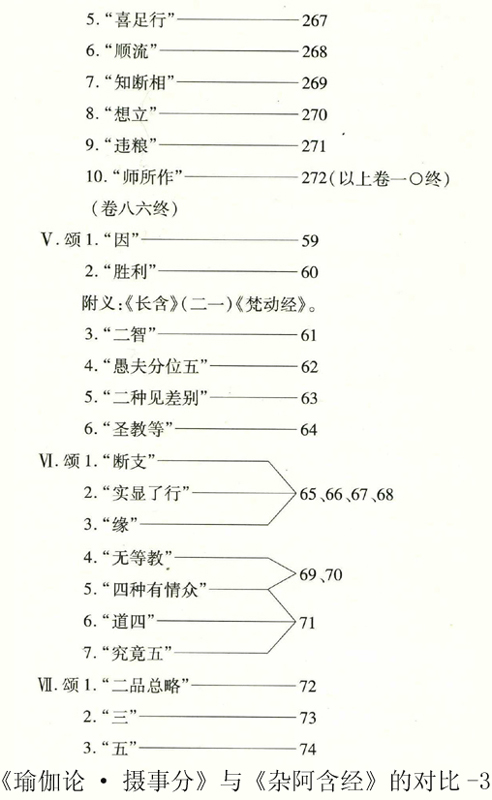

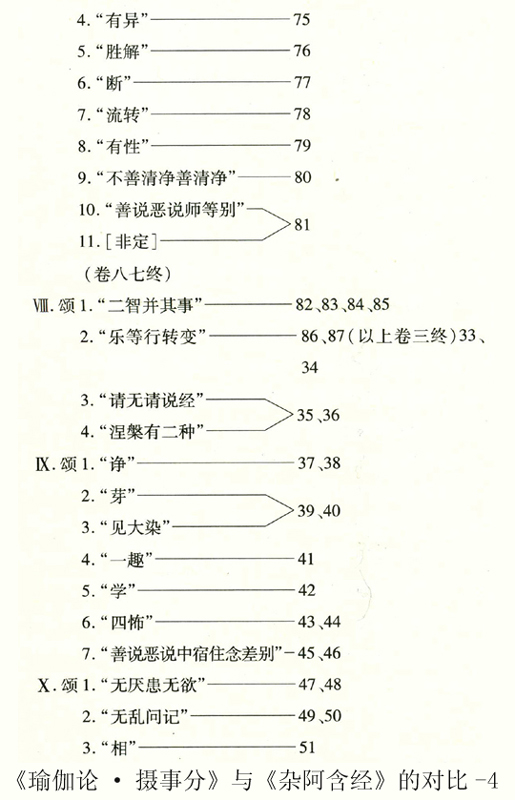

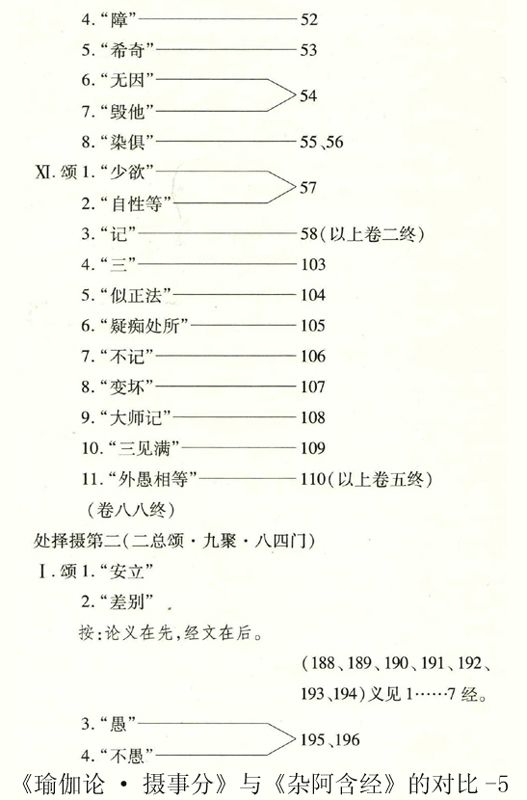

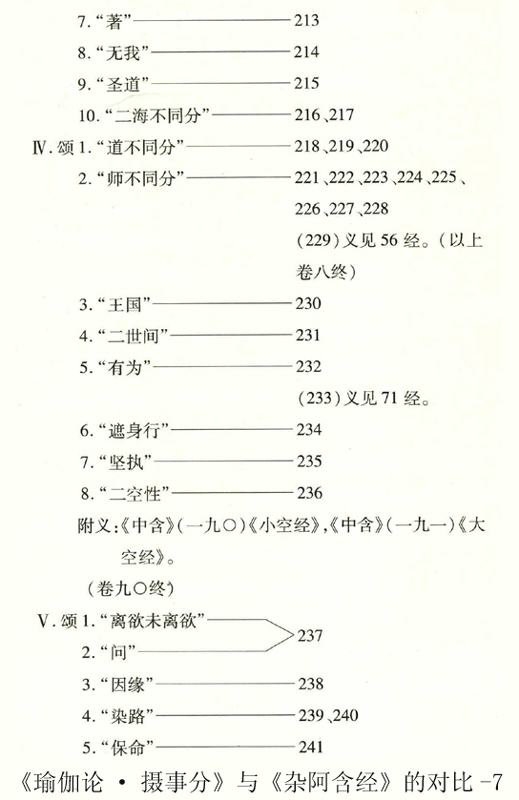

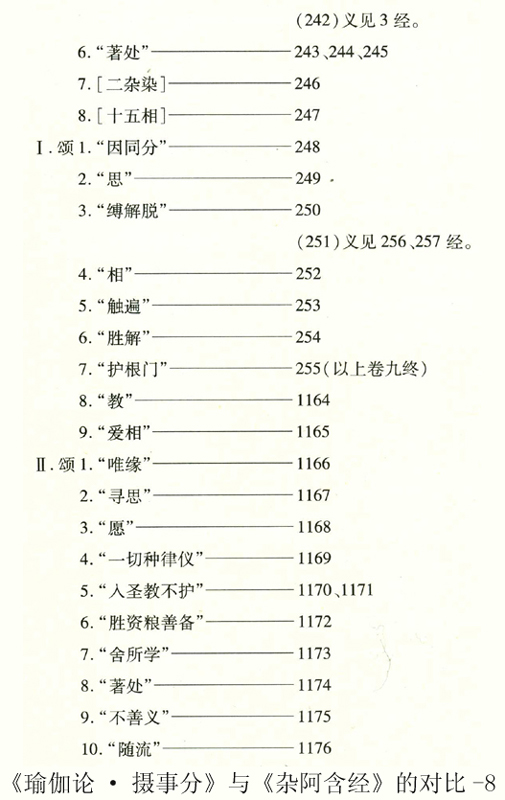

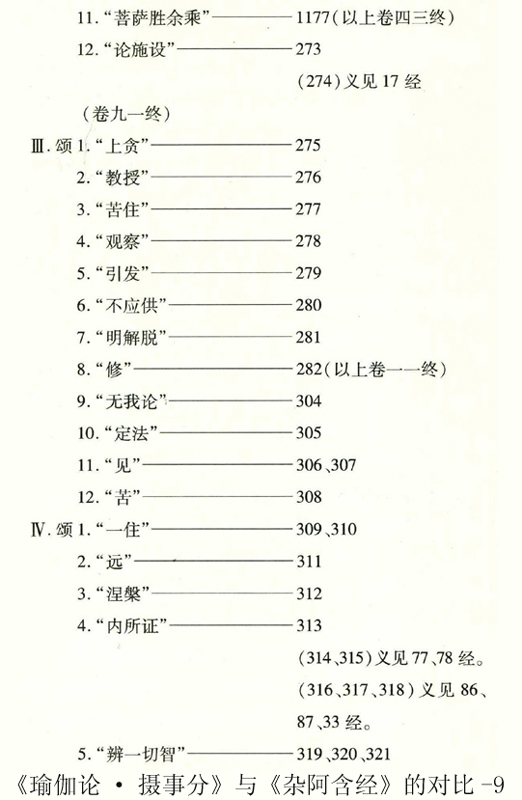

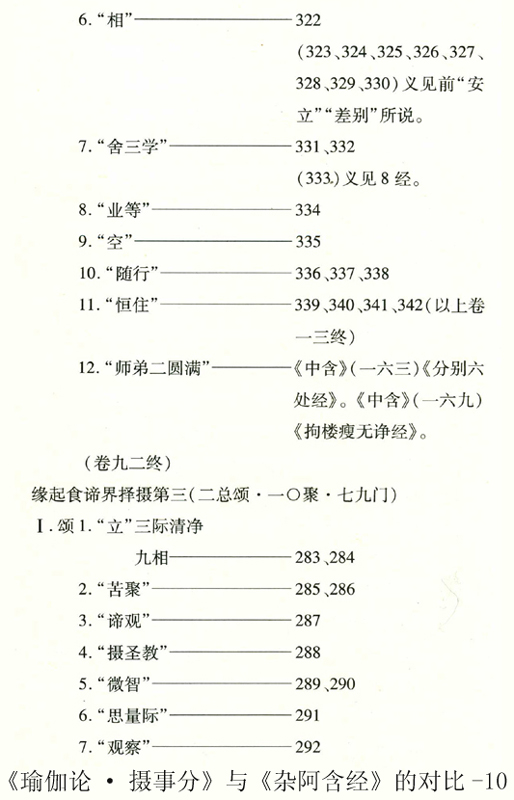

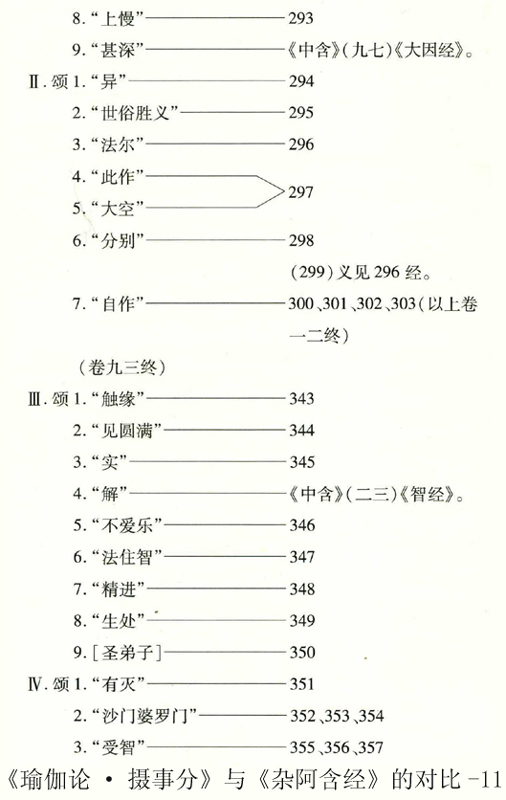

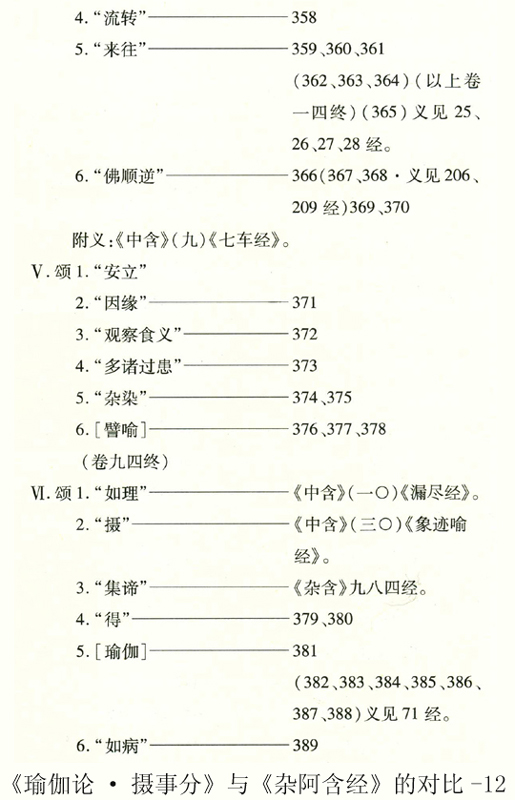

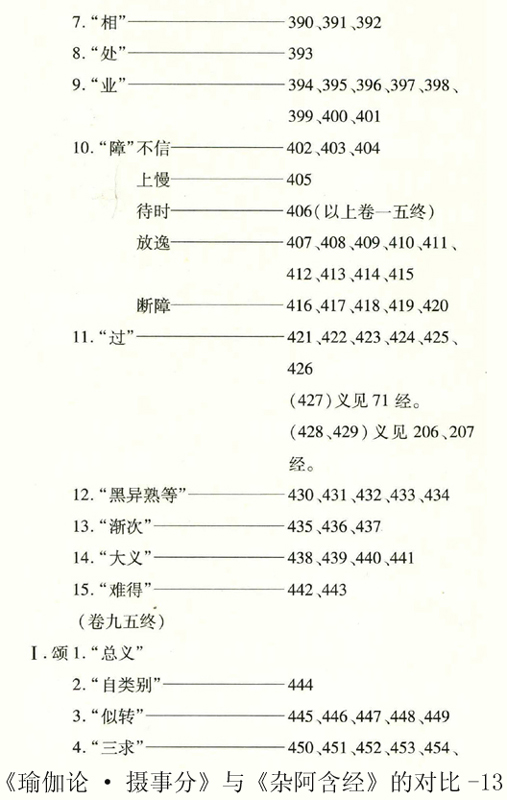

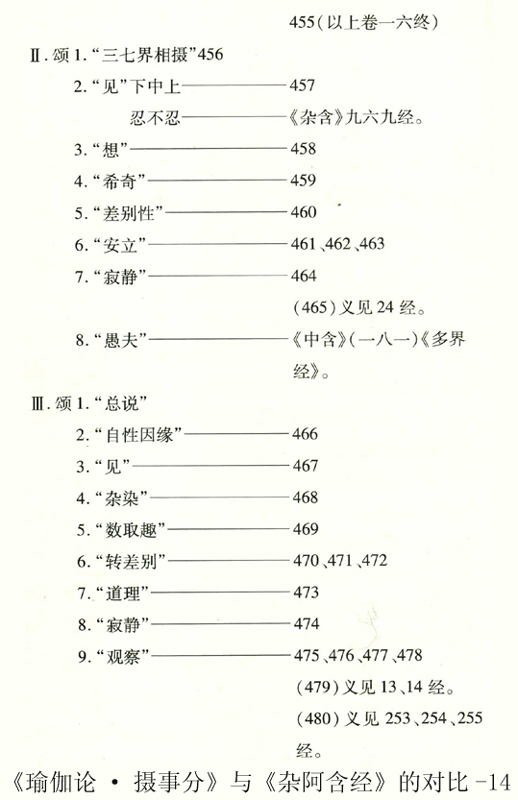

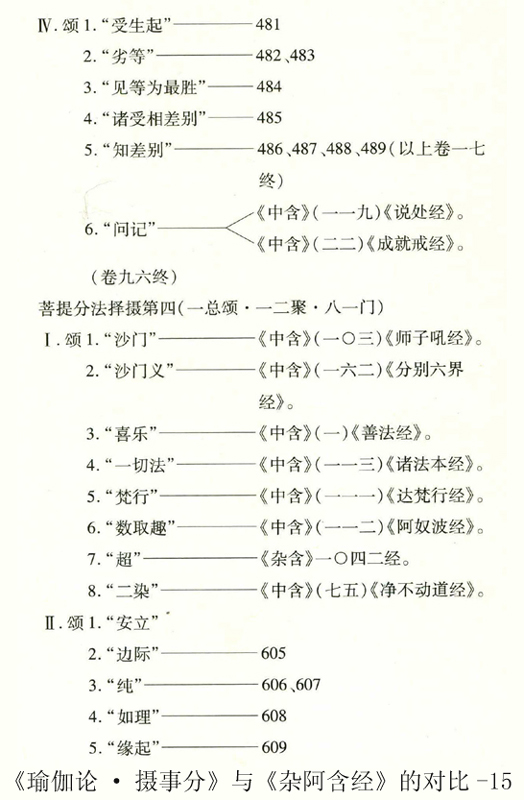

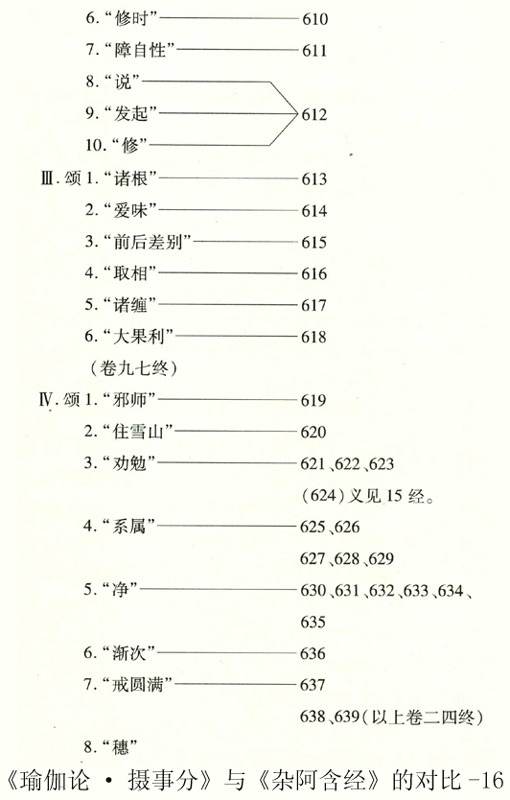

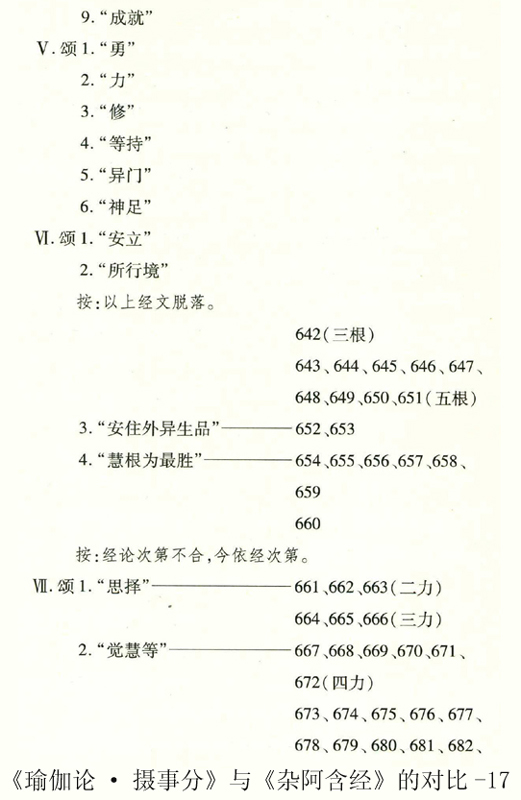

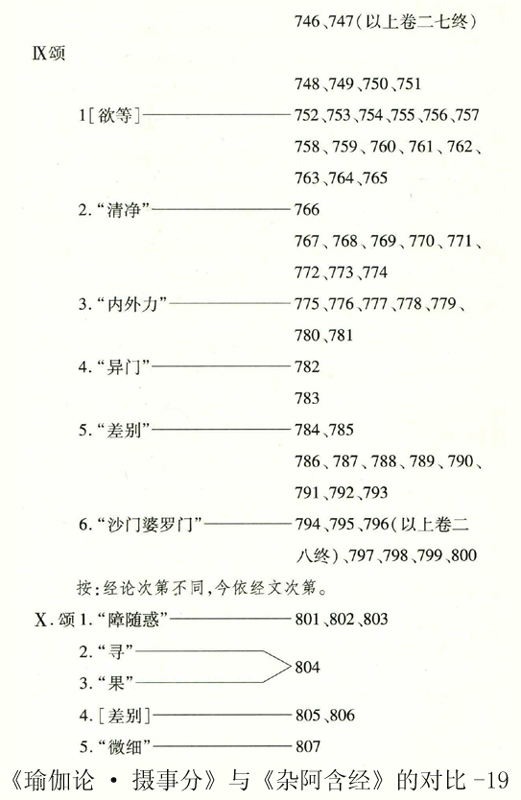

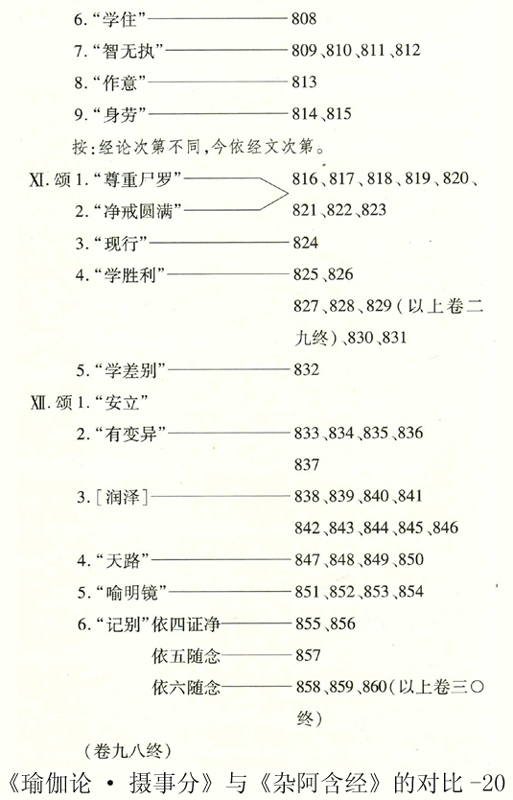

《瑜伽论·摄事分》,从八五卷起,九八卷止,共十四卷,是“事契经”的抉择宗要——“摩呾理迦”。吕澂《杂阿含经刊定记》曾对比经文,证实为《杂阿含经》的本母⑧;但疏略不备,错失的也多。现在再为详细的对比,以确定这一部分的次第,并为补充的、修正的说明。《摄事分》十四卷,分“行择摄”、“处择摄”、“缘起食谛界择摄”、“菩提分法择摄”四类。每类先举总颂,次出别颂,别别地抉择经文。在下面的经论对比中,一、论义是依经文而立的,但或摄多经为一门,或一经而分别为多门,不一定是一经一论相对的。二、前面说过了的,后文相同的,就简略了。这一类的有经无论,不能说是缺减,所以加( )号来说明。三、有经有论而没有颂的,特为补列,加[ ]号来说明。四、有论义而没有经文的,或是有颂的,或是没有颂的(附加的),经审细的对比,知道这都是抉择《中阿含经》、《长阿含经》的,也一一地标出。现在,先作经论的对比如下:

在上面的比对中,可以理解到:一、论的前三分(行·处·缘起食谛界),内容上、次第上,都与经文相合。论文所抉择的契经,与现存的《杂阿含经》,决定是同一诵本。第四“菩提分法择摄”中,经文多而论义少,次第也略有倒乱,特别是“根”、“力”、“觉分”、“道分”部分。然大体来说,仍然是同一原本。也许论义减略些,应该是经文有过多少的增补。二、有论义而没有经文的,除“菩提分法”外,不是经文的缺佚,而主要是采取《中阿含经》来补充。已经比对出的,共有三十一经。《中阿含经》,是初期佛法中,经整理、阐发、抉择分别而来的圣典,是说一切有部所特别重视的。《杂阿含经》为主,《中阿含经》为助,加以抉择,奠定佛法的思想宗要。三、论义在每一类的开端,大抵有“总义”、“安立”。这都是论义的总说,不是抉择一经的。四、《杂阿含经刊定记》,以为“念住”的初颂,“当经本第二十三,旧佚”。“正断”与“神足”颂,“当经本卷二十五,旧佚”⑨。这是因为《杂阿含经》五〇卷中,误编有《无忧王经》二卷。除去了,卷数就不足,所以据此以推想汉译《杂阿含经》的原型。但从对比中,知道这是不对的。“念住”的初颂,不是经文的缺佚,而是抉择《中阿含经》。“正断”与“神足”颂,的确是《杂阿含经》缺佚了。其实,“根”也是有缺文的。因为,“根”颂先明“安立”,是二十二根;次“所行境”,约六根说;然后明信等五根。经文卷二六开始就说:“有三根:未知当知根、知根、无知根。”⑩这三根,在二十二根中,是最后的三根。有三根,为什么没其他的根呢?“根”与“力”,《杂阿含经》与《相应部》都是以五根、五力为主的,但并不限于五根、五力。所以从前列三根,比对论颂,可以断定为有了缺失。考《相应部》的“根相应”,共七品、一八五经,比汉译的要广得多。七品的经文,当然是以五根为主的。而第三“六根品”,有“女、男、命”——三根;“未知当知、知已、具知”——三根;“眼、耳、鼻、舌、身、意”——六根。第四“乐根品”,明“乐、苦、喜、忧、舍”——五根。总合起来,就是二十二根。尤其是论颂的“所行境”,明六根领境的差别,(修四念住、七觉分,得明解脱,)而归于涅槃的无对。这虽然内容广了些,与《相应部·根相应》的四一经(11),意义完全相合。所以今断定为:“正断”、“神足”全缺;“根”也有缺文。总合起来,就是所缺的二十五卷。所缺的另一卷经,应为卷二二。所缺失的,为卷二二、二五——二卷;古人就是为了二卷的缺失,才误以《无忧王经》编入的。而后来又卷帙错乱,以“念住”经为二四,《无忧王经》这才分编在二三与二五了。

现在,对于这一部分(“修多罗”),依《杂阿含经》,而论定次第如下:

蕴第一

卷一(一——三二) 卷一〇(二五六——二七二) 卷三(五九——八七) 卷二(三三一五八) 卷五(一〇三——一一〇)

处第二

卷八(一八八——二二九) 卷九(二三〇——二五五) 卷四三(一一六四——一一七七) 卷一一(二七三——二八二) 卷一三(三〇四——三四二)

缘起食谛界第三

“缘起”卷一二(二八三——三〇三) 卷一四(三四三——三六四) 卷一五(三六五——三七〇)

“食”卷一五(三七一——三七八)

“谛”卷一五(三七九——四〇六) 卷一六(四〇七——四四三)

“界”卷一六(四四四——四五五) 卷一七(四五六——四八九)

菩提分法第四

“念住”卷二四(六〇五——六三九)

“正断”(缺)

“神足”(缺)

“根”(缺) 卷二六(六四二——六六〇)

“力”卷二六(六六一——七〇三)

“觉分”卷二六(七〇四——七一一) 卷二七(七一二——七四七)

“道分”卷二八(七四八——七九六) 卷二九(七九七——八〇〇)

“息念”卷二九(八〇一——八一五)

“学”卷二九(八一六——八二九) 卷三〇(八三〇——八三二)

“证净”卷三〇(八三三——八六〇)

第三项 祇夜(二)

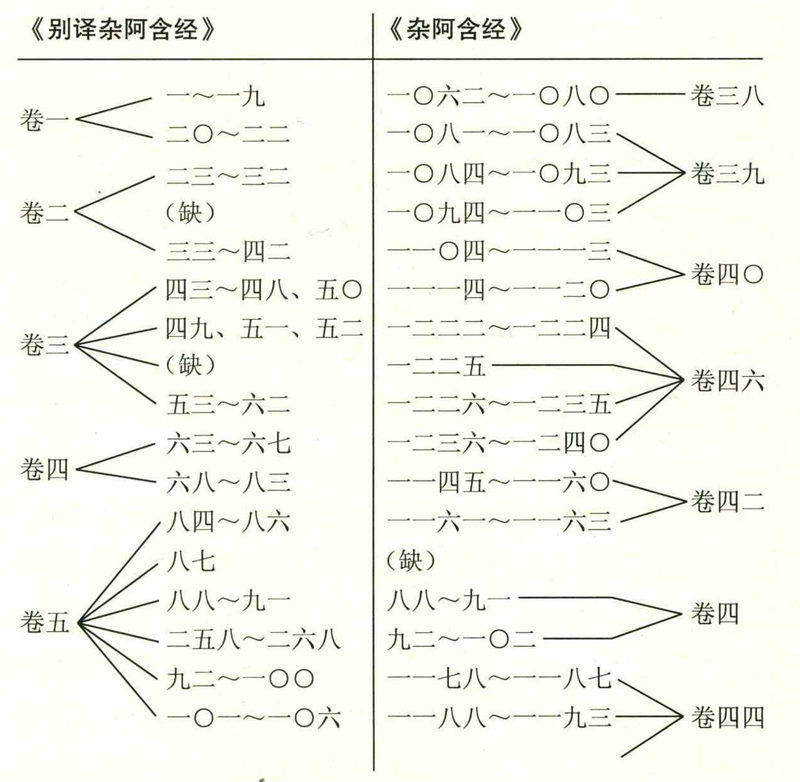

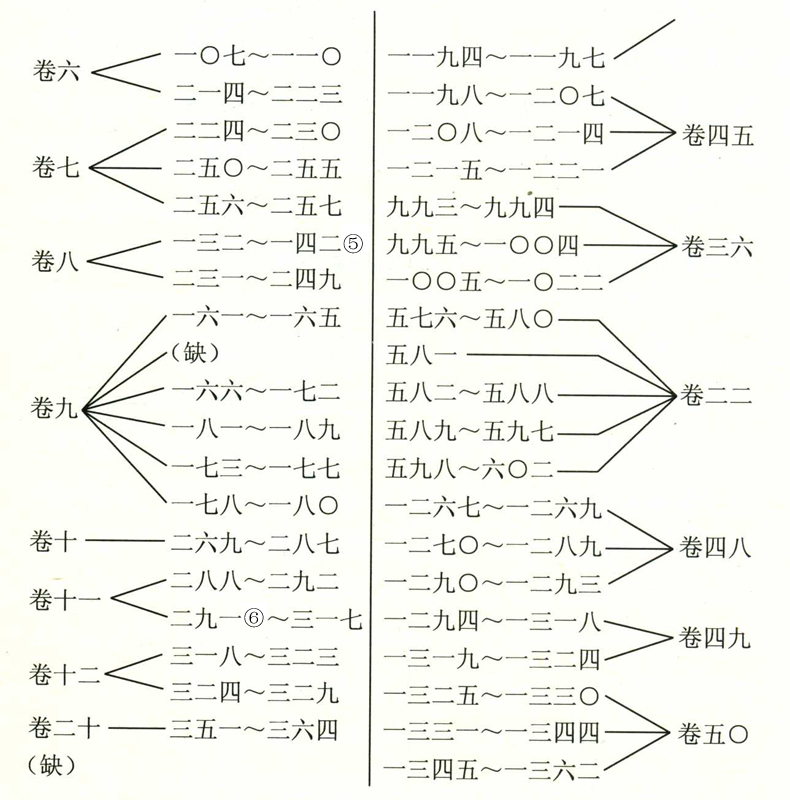

称为“结集品”的“祇夜”,是《杂阿含经》中,以偈颂问答说法,与《相应部》的“有偈品”相当。《杂阿含经》这一部分的次第也是错乱的。好在有《别译杂阿含经》,可比对而得到完整的次第,这是近代学者整理的成绩(12)。《别译杂阿含经》,“失译”“附秦录”。《大正藏》依高丽藏本作十六卷,分“初诵”与“二诵”,次第非常紊乱。宋藏等本分为二十卷,次第较为合理。《别译》本,结颂也多数保存,便于整理;所以近代学者,都依这二十卷本,比对《杂阿含经》。然而《别译》本在分卷方面,也有不近情的。分卷,是译者所分的;篇幅的长短,前后都相近。依《大正藏》来说,每卷约六或七页(也有长达九页的)。而《别译》本的卷一三、卷一四,每卷仅三页,这显然是有问题的。次第也未必合于原有次第,如卷一到一二,是偈颂。卷一三到一九,是长行;这是属于另一部分的(佛所说分)。卷二〇,又是偈颂,体例不免杂乱。依《杂阿含经》,这是连接卷一二以下的。而且,卷二〇也只有三页,比对《杂阿含经》,原来脱落了一大段。还有,《别译》本的结颂中有,而经文没有的,却存在于《杂阿含经》中。如二五七经下的结颂,有“龙胁”,而经文缺;恰与《杂阿含经》的一二一九经相合(13)。一六〇经下,结颂有“十二”,经文也没有,但与《杂阿含经》的九三三经相合(14)。所以《别译》二十卷本,次第与内容,大体可信,而多少也要依《杂阿含经》来校正的。现在依《别译》本卷一到一二,及卷二〇——偈颂部分,比对《杂阿含经》,以推定这——部分的应有次第。

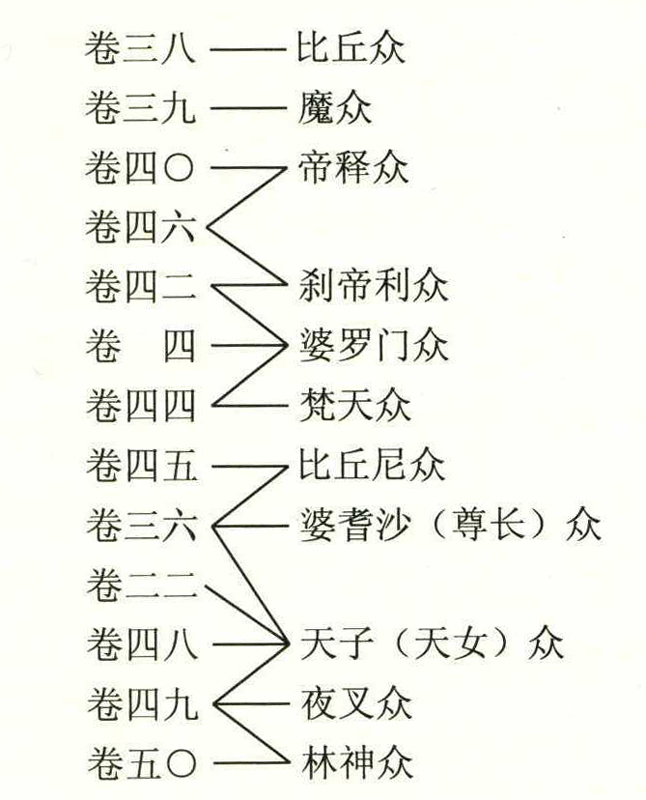

经上来的对列,可见《杂阿含经》的偈颂部分,共一三卷;误编在别处而错乱的,仅卷四一、四三、四六、四七——四卷而已。次第与内容,虽与“八众”的次第不合,也还是部类分明的,如:

第四项 弟子所说·如来所说(三)

《杂阿含经》的第三部分——“弟子所说、如来所说”,次第与内容,都参差杂乱。近代学者的整理,也还不能完全妥当。《杂阿含经》五十卷,除了《无忧王经》二卷,蕴处等二一卷余·偈颂十三卷外,还有十三卷余,这就是第三部分。次第与内容,应该是有关的,所以从内容的分类、前后的关联,来推定这一部分的次第。

说一切有部系所传的,“弟子所说、如来所说”,在全经的地位,并不一致。或在“缘起食谛界”与“菩提分法”中间,如《瑜伽论·本地分》、《杂事》(15)。或在最前,如《瑜伽论·摄事分》(16)。然以汉译《杂阿含经》来说,是间杂地分列在“修多罗”长行中间的,这应该是较古的组织形态。

第五项 《杂阿含经》原型的论定

蕴、处、缘起(食谛界)、念住等菩提分法——四分,是“相应修多罗”。比丘等众相应偈颂,是“祇夜”。这五分的分类,虽然次第前后不同,而与《相应部》的分为五品,是一样的。佛及弟子所说,是“记说”,间杂地附入各“修多罗”下,也与《相应部》相近。所以《杂阿含经》古型,就是这样的间杂,没有次第组织似的。汉译《杂阿含经》,只是更多一些卷帙次第的错乱罢了!经上来的分别条理,《杂阿含经》的原有次第,可见是这样的:

(蕴相应分第一)

(1)(17)卷一——蕴[一]

(2)卷一〇———蕴[二]

(3)卷三————蕴[三]

(4)卷二————蕴[四]

(5)卷五————蕴[五]

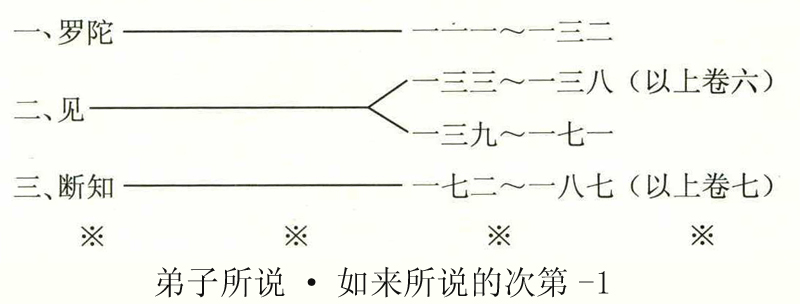

(6)卷六(18)…………1.罗陀·2.见[上]

(7)卷七………………2.见[下]·3.断知

(处相应分第二)

(8)卷八(19)———处[一]

(9)卷九—————处[二]

(10)卷四三———处[三]

(11)卷一一———处[四]

(12)卷一三———处[五]

(因缘相应分第三)

(13)卷一二——缘起[上]

(14)卷一四——缘起[中]

(15)卷一五——缘起[下]·食·谛[上]

(16)卷一六(20)——谛[下]·界[上]

(17)卷一七(21)——界[下]

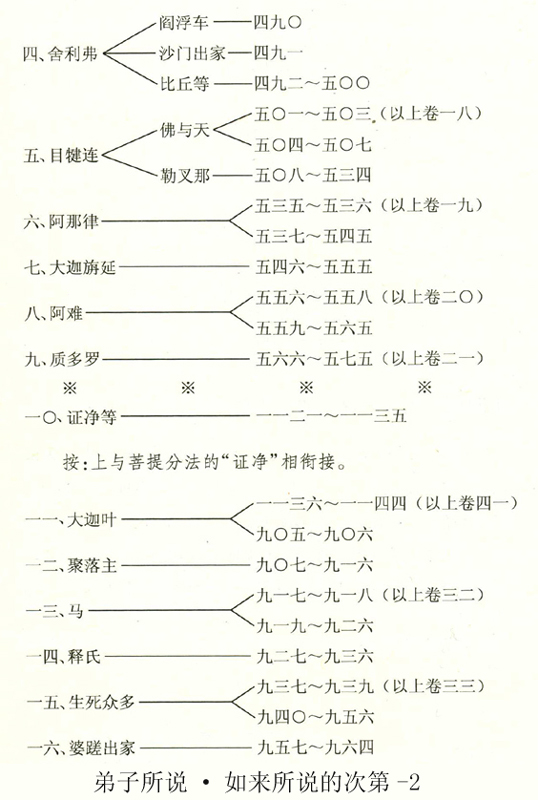

(18)卷一八(22)…………4.舍利弗·5.目犍连[上]

(19)卷一九………………5.目犍连[下]·6.阿那律[上]

(20)卷二〇………………6.阿那律[下]·7.大迦旃延·8.阿难[上]

(21)卷二一………………8.阿难[下]·9.质多罗

(22)(缺)

(23)卷三一………………21.杂

(菩提分法相应分第四)

(24)卷二四(23)——念住[上]

(25)念住[下]·正断·神足·根[上](上缺)

(26)卷二六——根[下]·力·觉分[上]

(27)卷二七——觉分[下]

(28)卷二八——道分[上]

(29)卷二九———道分[下]·息念·学[上]

(30)卷三〇———学[下]·证净

(31)卷四一…………10.证净等·11.大迦叶[上]

(32)卷三二…………11.大迦叶[下]·12.聚落主·13.马[上]

(33)卷三三…………13.马[下]·14.释氏·15.生死众多[上]

(34)卷三四…………15.生死众多[下]·16.婆蹉出家·17.外道出家[上]

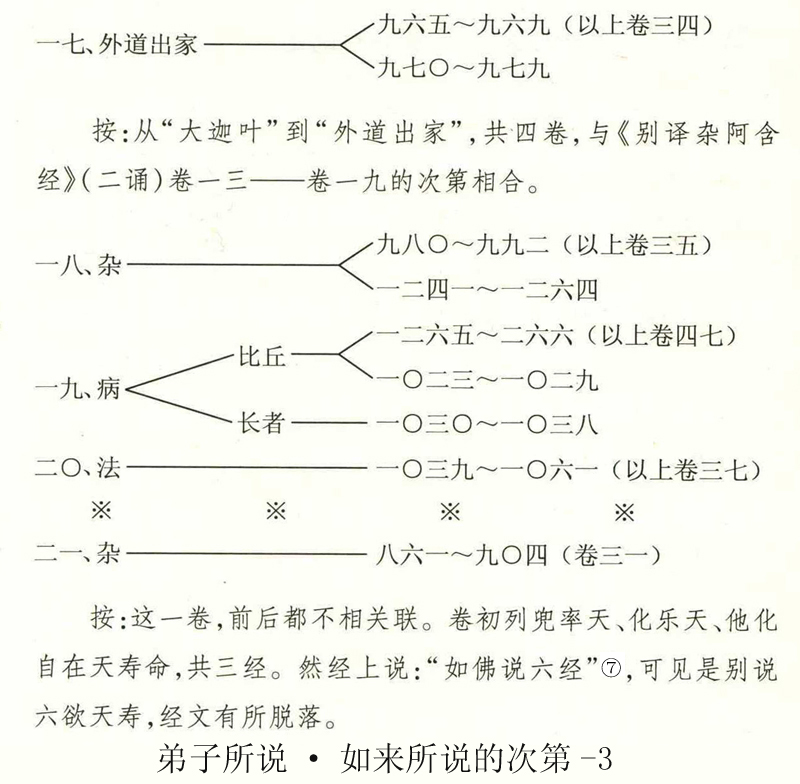

(35)卷三五…………17.外道出家[下]·18.杂[上]

(36)卷四七…………18.杂[下]·19.病[上]

(37)卷三七…………19.病[下]·20.法

(众相应分第五)

(38)卷三八——比丘众

(39)卷三九——魔众

(40)卷四〇——帝释众[上]

(41)卷四六——帝释众[下]·刹帝利众[上]

(42)卷四二——刹帝利众[下]·婆罗门[上]

(43)卷四———婆罗门众[中]

(44)卷四四——婆罗门众[下]·梵天众

(45)卷四五——比丘尼众·婆耆沙(尊长)众[上]

(46)卷三六——婆耆沙尊长众[下]·天子天女众[一]

(47)卷二二——天子天女众[二]

(48)卷四八——天子天女众[三]

(49)卷四九——天子天女众[四]·夜叉众[上]

(50)卷五〇——夜叉众[下]·林神众

整理现存的《杂阿含经》,改正次第的错乱,就回复了旧有的原型。因为“念住”末,“正断”、“神足”、“根”初,经文佚失了二卷,所以或者误以《无忧王经》来足数。本为卷二二、二五,后又错乱为二三、二五。除此以外,卷帙错乱的,仅卷二、四、一〇、一二、一三、二二、二四、三一、三六、四一、四三、四六、四七——十三卷。或以为错乱极多(24),原因在:一、佛及弟子所说,确有这一类经文,但是间杂的,分散在蕴、处、缘起(食谛界)、念住等菩提分法之下。虽然约义而称之为“弟子所说,如来所说”(或分为声闻相应、独觉相应、如来相应(25)),而事实上,并没有类集在一处。这所以《瑜伽论·本地分》与《摄事分》所说,前后次第不一。汉译《杂阿含经》已将“弟子所说”集成一类,而题为“弟子所说诵第四”;但“如来所说”部分,还是分列在多处,没有集成一类。如卷六、卷七的“罗陀”与“见”,《相应部》也编在“蕴品”以内,与《杂阿含经》相合。《摄事分》的“摩呾理迦”,没有抉择,可见这是随类附录,而实际是“如来所说”,不是古典的“相应修多罗”。所以五十卷本的次第整理,不应该存有“如来所说”,也类集为一诵的想法。二、现存本的卷三一,一般叙列于“菩提分法”以下,“如来所说”部分。如这样,这部分的次第,是卷三一(误作四一)、三二、三三、三四、三五、三六(误作四七)、三七。加上现存本的卷三一,应为三八。即使向前移一下,这部分就应以卷三八为止。如这样,与偈颂部分,以卷三八开始,就陷于矛盾,多出了一卷。查卷二一与二三卷中,缺了一卷(现在的卷二二,是偈颂)。如知道这是经文的缺佚,那就全经的卷帙次第无须重大改变了。这部分,与卷二一(弟子所说)不合,然如记着“弟子所说”与“如来所说”原是分列在多处的,也就不用怀疑了。三、《杂阿含经刊定记》,以为《杂阿含经》原本,“弟子所说”与“如来所说”,都是类集成一部的,所以取“四分十诵”的传说,大为改订(26)。这是依“弟子所说”、“如来所说”的意义,整理成部。如说是进一步的整理完善,也许是对的。如以为《杂阿含经》的原型如此,那就错了!《杂阿含经》原型的全部次第,再为简列如下:

蕴相应分第一

卷一·卷二(误作一〇)·卷三·卷四(误作二)·卷五·

(附入)(27)卷六·卷七

处相应分第二

卷八·卷九·卷一〇(误作四三)·卷一一·卷一二(误作一三)

因缘相应分第三

卷一三(误作一二)·卷一四·卷一五·卷一六·卷一七·

(附入)卷一八·卷一九·卷二〇·卷二一·卷二二(缺)

菩提分法相应分第四

卷二四·卷二五(缺)·卷二六·卷二七·卷二八·卷二九·卷三〇·卷三一[上](误作四一)

(附入)卷三一[下](同上)·卷三二·卷三三·卷三四·卷三五·卷三六(误作四七)·卷三七

众相应分第五

卷三八·卷三九·卷四〇·卷四一(误作四六)·卷四二·卷四三(误作四)·卷四四·卷四五·卷四六(误作三六)·卷四七(误作二二)·卷四八·卷四九·卷五〇

汉译《杂阿含经》,经上来的整理,可见“相应修多罗”及“祇夜”(偈颂)以外,还有第三分——弟子与如来的“记说”,分编在各处。在这三部分的分别中,抉出了原始结集的“相应教”,也就是“摩呾理迦”所抉择的“事契经”。

注释:

① 《根本说一切有部毗奈耶杂事》卷三七(大正二四·三九〇上)。

② 吕激《杂阿含经刊定记》(《内学》第一辑·二二七)。

③ 前田惠学《原始佛教圣典之成立史研究》(六四八——六五七)。

④ 吕澂《杂阿含经刊定记》(《内学》第一辑二三三——二四一)。

⑤ 《瑜伽师地论》卷八五(大正三〇·七七二下)。

⑥ 《瑜伽师地论》卷二五(大正三〇·四一八中——下)。

⑦ 《瑜伽师地论》卷八五——九八。

⑧ 吕澂《杂阿含经刊定记》(《内学》第一辑二三三——二四一)。

⑨ 吕澂《杂阿含经刊定记》(《内学》第一辑二四〇)。

⑩ 《杂阿含经》卷二六(大正二·一八二上)。

(11) 《相应部·根相应》(南传一六下·四〇——四一)。

(12) 如前田惠学《原始佛教圣典之成立史研究》所引(六四九)。

(13) 《别译杂阿含经》卷一三(大正二·四六三下)。《杂阿含经》卷四五(大正二·三三二中)。

(14) 《别译杂阿含经》卷八(大正二·四三四下)。《杂阿含经》卷三三(大正二·二三八下)。

(15) 《瑜伽师地论》卷三(大正三〇·二九四上)。《根本说一切有部毗奈耶杂事》卷三九(大正二四·四〇七中)。

(16) 《瑜伽师地论》卷八五(大正三〇·七七二下)。

(17) 左为推定的原型卷次,右为现在经本的卷次。

(18) ……,表示虽间杂在蕴等相应下,而实为弟子及如来所说部分。

(19) 旧题“诵六入处品第二”(大正二·四九中)。

(20) 旧题“杂因诵第三品之四”(大正二·一〇八下)。

(21) 旧题“杂因诵第三品之五”(大正二·一一六下)。

(22) 旧题“弟子所说诵第四品”(大正二·一二六上)。

(23) 旧题“第五诵道品第一”(大正二·一七〇下)。

(24) 吕澂《杂阿含经刊定记》说:“旧刊排列无误者,全经五十卷中,仅十二卷而已”(《内学》第一辑二三)。依前田惠学《原始佛教圣典之成立史研究》所对列,也仅十五卷相合(六五六)。

(25) 《瑜伽师地论》卷二五(大正三〇·四一八中——下)。

(26) 《杂阿含经刊定记》(《内学》第一辑二二四——二三三)。

(27) “附入”,指弟子所说、如来所说部分。

![]()