释尊本着自证的解脱境地,为众生说法,众生也能像佛那样的得大解脱,这就名为转法轮。佛说的解脱道,就是中道,如《铜鍱律大品》(南传三·一八至一九)说:

“诸比丘!世有二边,出家者不应亲近。何等为二?于诸欲爱欲贫著事,是下劣、卑贱,凡夫所行而非圣贤,无义相应。自烦苦事,是苦非圣贤法,无义相应。如来舍此二边,依中道而现等觉,眼生、智生,寂静、证智、正觉、涅槃所资。”

“诸比丘!何谓如来现等觉,眼生、智生,寂静、证智、正觉、涅槃所资之中道?即八圣道,谓正见,正思惟,正语,正业,正命,正精进,正念,正定”①。

当时的印度,有的贪著欲乐,从事外向的物欲追求,这主要是一般在家的。有的过着苦行生活,是多数的出家人,如尼犍若提子。从世间苦迫的彻底解脱来说,专于物欲追求,极端苦行——二边,都不是圣贤法,是没有义利,没有价值的。释尊舍弃二边,依中道行而得现等觉。中是正确的,没有偏颇而恰到好处的;中道是正行,依之进行而能到达——现等(正)觉及涅槃的。中道就是八(支)圣(正)道,八正道是一切圣者所共由的,所以经中称为“古仙人道”。释尊临涅槃时,化度须跋陀罗,还是这样说:“若诸法中无八圣道者,则无第一沙门果,第二、第三、第四沙门果。”②圣者的果证,现等觉与涅槃,离了八正道是不可能的。八正道的内容是:正见是正确的知见,正思惟是正确的思考,正语是正当的语言文字,正业是正当的身体行为,正命是正当的经济生活,正精进是止恶行善的正当努力,正念是纯正的专心一意,正定是纯正的禅定。这八者就是法,所以说,“正见是法,乃至……正定是法”③。释尊依八正道而现等正觉,为弟子们宣说,弟子依法修行,八正道也就出现于弟子心中。从佛心而转入弟子心中,所以名为转法轮;法轮是以八圣道为体的。④

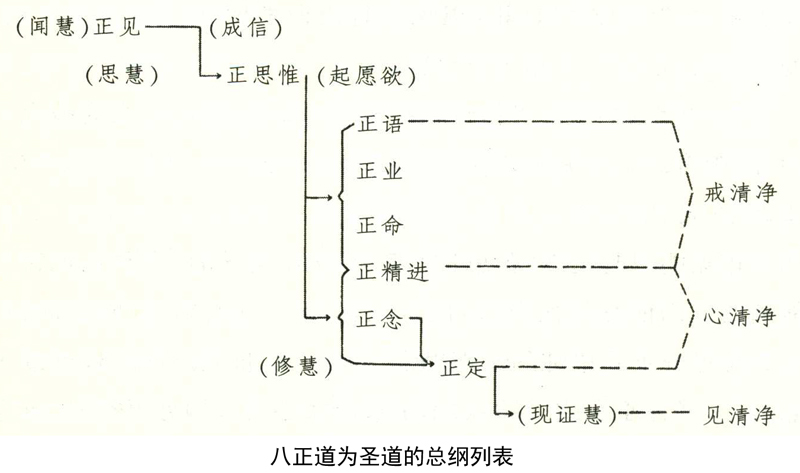

中道——八支圣道,是修学的圣道内容,也表示了道的修学次第。归纳圣道为三学:戒、心、慧。依三学来说:正见、正思惟是慧;正语、正业、正命是戒;正念、正定是心,心是定的异名;正精进是通于三学的。三学是道,修道所证的是解脱,道与解脱合说为四法,如《长阿含经》(二)《游行经》(大正一·一三上)说:

“诸比丘!有四深法:一曰圣戒,二曰圣定,三曰圣慧,四曰圣解脱”⑤。

戒、定、慧、解脱——四法,与四清净相当,如《杂阿含经》卷二一(大正二·一四八下至一四九上)说:

“如来应等正觉说四种清净:戒清净,心清净,见清净,解脱清净。”

依《增支部》说,这是“四清净精勤支”⑥。《杂阿含经》解说为“戒净断”、“心净断”等,断就是精勤的异译,如“四正勤”即“四正断”。见清净的见,是如实知见,是慧的异名。从如实知见到究竟解脱,在修学上还有层次,所以又立七清净,如《中部》(二四)《传车经》(南传九·二七三)说:

“唯戒清净至心清净,唯心清净至见清净,唯见清净至断疑清净,唯断疑清净至道非道知见清净,唯道非道知见清净至方途(行道)知见清净,唯方途知见清净至知见清净,唯知见清净至无取著般涅槃。”

七清净在修道得果上,有依前起后的次第意义,终点是解脱涅槃。《中阿含·七车经》,译七清净为:戒净,心净,见净,疑盖净,道非道知见净,道迹知见净,道迹断智净。⑦见清净以下,都是慧学。依戒而定,依定而慧,依慧得解脱;这一修行次第,是完全正确的。如戒行不清净,言行不如法,那即使修得定,也是邪定。七清净的修行次第,依《瑜伽论》说:依无我正见断萨迦耶见,是见清净。于三宝、四谛的疑惑,永远超越,是度疑清净。八正道是道,世间苦行等是非道计道,戒禁取永断,所以是道非道,智见清净。断萨迦耶见、疑、戒禁取——三结,就是依初果向得初果。依初果到四果的,佛说有四通行,或译四事行迹,就是行智见清净。依阿罗汉道智,断一切烦恼,名行断智见清净。断尽一切烦恼,得阿罗汉果,就得究竟解脱的涅槃了。⑧这一道的进修次第的解说,与《中阿含经》意相合。

八支圣道,在圣者是具足的;如从修学来说,八圣道也有次第的意义。修学而求解脱的,一定要依善知识(后代也通于经论)听闻正法,经如理作意,才能引生出世的正见。所以说:“二因二缘,起于正见。”⑨圣道如日轮,正见如日出前的明相,如《杂阿含经》卷二八(大正二·一九八中)说:

“如日出前相,谓明相初光。如是比丘正尽苦边,究竟苦边前相者,所谓正见。彼正见者,能起正志、正语、正业、正命、正方便、正念、正定。”

正见能引起正志(正思惟)等,正见是先导的,也是正道所不能离的。如依修学次第说:闻正法而起(一)正见,是闻所成慧。(二)正思惟不是单纯的义理思惟,而是正思惟要从实行以达成理想,古人译为正志或正欲,表示了行践的趣向。因此,依正思惟而起的,对外事就有(三)正语,(四)正业,(五)正命,(六)离恶行善的正精进,这就是戒清净。那时的正见,就是思所成慧。进而在内心方面,依正精进而修(七)正念,(八)正定,就是心清净。那时的正见,是与定相应的修所成慧。如定慧相应,引发无漏圣慧,那就是见清净了。从见清净进修到断智见清净,都是圣慧。《相应部》(四七)“念处相应”(南传一六上·三九一)说:

“何为善法之初?谓善清净戒,正直见。郁低迦!汝善清净戒,得正直见。郁低迦!汝依戒、住戒修四念处”⑩。

依经说,应该先修清净戒与正直见,然后依(正见正)戒而修四念处,这是符合八支正道的次第进修的。如以五根与八正道对论,那么,(一)信是依胜解而来的,所以正见能成就信根。(二)精进根是止恶行善的,与正语、正业、正命、正精进相当。(三)念根与(四)定根,就是正念与正定。(五)慧根,约次第说,就是无漏慧了。八正道以正见为先,五根以慧根为后,其实,慧是在先的,也与一切正道不相离的,如《杂阿含经》卷二六(大正二·一八三中)说:

“此五根,一切皆为慧根所摄受。譬如堂阁众材,栋为其首,皆依于栋,以摄持故”(11)。

八正道为圣道的总纲,试列表如下:

佛法以圣道的笃行为主,而行是理性的行,所以以正见为先(“大乘佛法”就是以般若为导)。正见所知见的,是世间生死苦迫的何以集起?世间生死苦迫的如何止息?这一问题,本是当时印度宗教界的思想主流,释尊是怎样的去理解,去解决?佛法是不共世间的,正见为先的特质到底是什么?扼要地说:佛是以因缘即缘起来通达一切的。《相应部》与《杂阿含经》一致地说:释尊与过去六佛——七佛,都是观缘起的集与灭而成佛的。(12)佛依此正觉成佛,也就以此教弟子,如经说:“苦乐(是当前的感受,也是此生果报)从缘起生”;“我论因说因”(13)。因缘——缘起观是佛法的胜义所在,是不容怀疑的。当时的印度,传统的婆罗门以外,还有东方新兴的沙门团——六师。行为上,有乐欲行与自苦行的二边,释尊离此二边说中道。在思想上,更是异说纷纭:执一、执异、执常、执断,执有、执无……都是偏蔽而不符正理的。如论究世间,在时间上是常住还是无常?在空间上是有边还是无边?这些异说,说得玄妙高深,而对现实世间生死苦迫的解脱来说,都是毫无意义的戏论。释尊否定这些二边的见解,提出了正确的见解,就是因缘说。因缘即缘起,被称为“处于中道而说法”(14),在佛法流传中,缘起说也就称为中道。正见的中道,如《杂阿含经》卷一二(大正二·八五下)说:

“云何世尊施设正见?佛告*(左足右散)陀迦旃延:世间有二种依(著),若有、若无。”

“世间集如实正知见,若世间无者不有。世间灭如实正知见,若世间有者无有。是名离于二边,说于中道,所谓此有故彼有,此起故彼起,谓缘无明行,乃至纯大苦聚集。(此无故彼无,此灭故彼灭,谓)无明灭故行灭,乃至纯大苦聚灭”(15)。

正见是正见缘起的集与灭,也是离二边的中道。释尊的正见,不是神教那样的从神说起,也不是形而上学者那样,说本体,说真我,而是从众生现实身心去观察,发现缘起法性而大觉解脱的。人世间的苦迫——解决不了的无边问题,是由于众生触对自然界、社会界、自己身心而引起的,所以直从自己——每个人的自己身心去观察。释尊常说五蕴,六处,六界,都是依众生身心,或重于心理,或重于生理,或重于物理的不同观察。众生身心的一切,都是依因缘而存在,依因缘而消失,所以说:“此有故彼有,此起故彼起,……如是纯大苦聚集。”“此无故彼无,此灭故彼灭,……如是纯大苦聚灭。”众生的现实身心,是苦聚,苦是依因缘而有的。构成苦聚的因缘名为集;由于构成苦聚的因缘不断,所以众生的生死,生而死、死而生,一直生生不已的延续下去。既由因缘而有苦,那么苦聚的因缘消失了,“此无故彼无,此灭故彼灭”,纯大苦聚——生死也就彻底的解脱。生死与涅槃,都依缘起而有可能。(16)正见及正见所起的正思惟等道,圣者是从“修道”中,达到“知苦”、“断集”、而“证灭”的,这就是苦、集、灭、道——四(圣)谛法门。

四谛是要一一了知的,而“苦”却是要遍知的。遍知是彻底的、普遍的知。众生的身心自体,称为苦聚(蕴)。“诸受皆苦”,不是与乐受相对的,而是深一层次的苦。佛法观五蕴、六处、六界为:无常,苦,空,无我;或作无常,苦,无我,无我所,是深彻的遍观。众生身心自体的存在(有)与生起,是依于因缘的,主要为爱著,一切烦恼及依烦恼而起的业(其实,烦恼与业也是身心自体所摄的)。凡是依因缘(因缘也是依于因缘)而有而起的,是非常(无常)法,不可能常恒不变的。现实身心世间的一切,在不息的流变中:生起了又灭,成了又坏,兴盛了又衰落,得到了又失去;这是没有安定的,不可信赖的。现实世间的一切,在永不安定的不息流变中;爱著这无可奈何的现实,不能不说是苦了。《杂阿含经》说:“我以一切行无常故,一切诸行变易法故,说诸所有受悉皆是苦。”(17)苦是不得自在(自主,自由)的,不自在就是无我,如《杂阿含经》卷二(大正二·七下)说:

“世尊告余五比丘:色(等五蕴,下例)非有我。若色有我者,于色不应病苦生;亦不得于色欲令如是,不令如是。以色无我故,于色有病有苦生;亦得于色欲令如是,不令如是”(18)。

我是主宰的意思。印度的神教,都想像身心中有一常恒、妙乐(自在)的“自我”(与一般所说的灵性相近),或说与身心一,或说与身心异。有了我,为生死流转中的主体,也就是解脱者的主体。依佛法说,在现实身心世间中,那样的“我”是没有的。我是自主而宰(支配)他的,没有我,还有什么是属于我——(我所),受我支配的呢?无我无我所,就是空的本义。在圣道的修行中,能这样的知苦(集也在苦聚中。不过空与无我,是通于圣道及涅槃的),就能断(以爱著为主的)集而证灭了。佛依无我的缘起,成立非常而又不断的生死流转观;也就依缘起的(无常、苦)无我观,达成生死的解脱:这就是不共世间的,如实的中道。依无常、苦变易法,通达无我我所,断萨迦耶见,也就突破了爱著自我的生死根源——爱乐、欣、喜阿赖耶。断我、我见,能灭我、我所爱,进而灭除我、我所慢,就能得究竟解脱,所以《杂阿含经》卷一〇(大正二·七一上)说:

“无常想者,能建立无我想。圣弟子住无我想,心离我慢,顺得涅槃。”

佛与圣弟子达到究竟解脱的,称为阿罗汉,有慧解脱,俱解脱二类。依慧得解脱,名慧解脱;心离烦恼而得解脱,名心解脱:这二者,本是一切阿罗汉所共通的。由于心是定的异名,所以分为慧解脱,及(心与慧)俱解脱二类。佛为须深说:慧解脱阿罗汉,不得四禅,也没有(五)神通,是以法住智通达缘起而得解脱的。(19)俱解脱得四禅、无色定、灭尽定,依禅而引发神通,见法涅槃。如从离烦恼,得漏尽智而解脱来说,慧解脱与俱解脱,是平等而没有差别的。然慧解脱者,没有根本定,眼见、耳闻都与常人一样,老病所起的身苦也一样(但不引起心苦)。俱解脱阿罗汉有深的禅定,引发神通——见、闻、觉、知都有超常的能力,老病所生的身苦,因定力而大为轻微。在阿罗汉中,俱解脱者是少数,受到佛弟子的钦仰。但得深定,发五神通,依定力而身苦轻微,是共世间的,神教徒也有人能修得这样的。所以,佛弟子应以般若自证得解脱为要务,而以般若得解脱,是要从如实知见缘起中,对众生——自己身心(五蕴、六处、六界)的行动,了解为什么会起爱著,为什么会引生苦痛,要怎样才能解脱,依正见缘起的无常、无我,才能达成解脱生死的目的。如不了解道要,一心专修禅定,或者求神通,那是要滑入歧途的。

①《弥沙塞部和醯五分律》卷一五(大正二二·一〇四中)等。

②《长阿含经》(二)《游行经》(大正一·二五上)。《长部》(一六)《大般涅槃经》(南传七·一三八至一三九)。

③《杂阿含经》卷二八(大正二·二〇二下)。

④《阿毗达磨大毗婆沙论》卷一八二(大正二七·九一一中)。

⑤《长部》(一六)《大般涅槃经》(南传七·九七至九八)等。

⑥《增支部》“四集”(南传一八·三四二至三四四)。

⑦《中阿含经》(九)《七车经》(大正一·四三〇中至四三一中)。

⑧《瑜伽师地论》卷九四(大正三〇·八三八上至下)。

⑨《增一阿含经》(一五)《有无品》(大正二·五七八上)。

⑩《杂阿含经》卷二四(大正二·一七五上)。

(11)《相应部》(四八)“根相应”(南传一六下·五六至五七)。

(12)《相应部》(一二)“因缘相应”(南传一三·六至五、一五一至一五五)。《杂阿含经》卷一五(大正二·一〇一上至中);卷一二(大正二·八〇中至八一上)。

(13)《杂阿含经》卷一四(大正二·九三下);《相应部》(一二)“因缘相应”(南传一三·五五)。《杂阿含经》卷二(大正二·一二下)。

(14)《杂阿含经》卷一二(大正二·八五下)。《相应部》(一二)“因缘相应”(南传一三·一一二)。

(15)《相应部》(一二)“因缘相应”(南传一三·二四至二五)。

(16)生死依缘起之生而相续,涅槃依缘起之灭而显示。但在说明上,缘起偏重于十二支的别别说明,于是缘起被局限于有为,与涅槃对立。

(17)《杂阿合经》卷一七(大正二·一二一上)。

(18)《相应部》(二二)“蕴相应”(南传一四·一〇四)。

(19)《杂阿含经》卷一四(大正二·九七上至中)。《相应部》(一二)“因缘相应”(南传一三·一八〇)。

![]()