唐代的三论宗人,活跃的多是法朗一系除吉藏外的后传弟子,吉藏一系只有法脉不是十分清楚的元康较有影响。从这些传人看,只有元康还保持着义学的研究传统,并有部分作品存世,其余均不闻其有何作品传世。虽然在唐初的十大德中,三论宗有吉藏、慧因、保恭三人入选,但其后人,除吉藏系外,竟难以寻踪。

一、慧哲系

慧哲为法朗弟子,其较著名的门人,《慧哲传》中提到的有惠品、法粲、智嵩、法同、慧璿、慧楞,慧眺也是其弟子,但这些弟子在《唐传》中除慧璿外均无传,连附传或零星资料都没有,法粲在《阇那崛多传》被提及,言其和其他高僧一起,“监掌翻事,铨定宗旨”。①其余资料非常少,想是非常冷落。但《慧璿传》中,强调慧璿是茅山明法师弟子,故将其列入明法师一系介绍。慧眺是《慧哲传》中未提及的弟子,却在《唐传》中有其本传。

慧眺(?—639),事迹见《唐传》卷十五本传,俗姓庄,襄州人,少年时代出家为僧,习毗昙学,并游学各地,其毗昙学的学养已有一定影响,开皇末年(600)才回到原籍的报善寺,此时“象王哲”慧哲在龙泉寺讲三论,慧眺曾有不恭之言,后来移居慧哲之所,转学大乘中观之学。慧哲死后,他专门为慧哲在墓地设大斋。百日后(应在开皇十七年,597)前往襄州的香山神足寺,世称“神足慧眺”。他在此寺常习大乘中观学,贞观十三年(639)三月九日去世,世寿八十多岁。他共抄写《华严经》、《大品般若经》、《法华经》、《维摩诘经》、《思益梵天所问经》、《佛藏论》和《三论》等经论各一百部,从其受归依戒者七千多人。

二、智炬系

智炬为法朗弟子,其较著名的门人,《智炬传》中只提到慧感、慧赜等两人。慧感别无传记资料,慧赜则在《唐传》卷三中有本传,但未言及其和智炬的师生关系,倒是谈到了和年老的吉藏的对话。一说其就是硕法师。

慧赜(580—636),俗姓李,荆州江陵(今属湖北省)人,“早悟非常,神思锋逸”。②属早慧神童之类,九岁时从本地隐法师出家,听《涅槃经》《法华经》,又习《三论》,开皇年间住江陵寺,被推为法主。十二岁就讲《涅槃经》,荆州刺史听说其“幼誉”,亲自来寺拜谒,称其为“希世卓秀者也”。③于是诏入京城,赐衣,令住清禅寺,来访者众。后从应禅师习禅学,闭关两年。隋亡后,他移居终南山,唐初再入长安。当时延兴寺夏安居期间,讲《仁王般若经》,吉藏开讲,慧赜提出辩难。贞观年间,他入译场任缀文,为波罗颇蜜多罗《般若灯论释》作序。贞观十年(636)四月卒,世寿五十七。他一生讲《华严经》、《大品般若经》、《涅槃经》、《大智度论》、《摄大乘论》、《中论》、《百论》等,并有诠释之作,他诵《涅槃经》、《法华经》,音文淳美,也喜好写经,又善古玩书画,书法以草书和隶书见长。

慧赜在《般若灯论释序》中,开篇就解释为什么《中论》又称《般若灯论》,“《般若灯论》者,一名《中论》,本有五百偈,龙树菩萨之所作也,借灯为名者,无分别智,有寂照之功也”。④此有寂照之功的智慧之灯,又体现出中的意义,“则灯本无心,智也亡照,法性平等,中义在斯,故寄论以明之也”。⑤印度对于《中论》的诸家注释,他认为此分别明菩萨释本最精。指出其基本精神是观明中道,显第一义空。和青目释本相比,认为青目释本“晦其部执,学者昧焉”。而此分别明之释,“可为明镜”。⑥但他没有说明分别明菩萨究竟是谁(现代学术界一般认为其为清辨)。由此可知,慧赜在三论宗依青目释本《中论》为宗论之一的传统基础上,亦重视此一释本。

三、明法师系

明法师为僧朗弟子,其较著名的门人,有慧暠、法敏、慧棱、慧璿等。

慧暠(547—633),事迹见《唐传》卷十三,安陆(属今湖北省)人,幼年出家,初习佛法,对《大品经》非常崇敬,博闻略究,但有疑团不能化解,听说茅山明法师之名,前往该山从其学三论,到而立之年就能登座说法。隋代大业年间(一说武德二年,见《唐传·灵睿传》),赴蜀地成都弘法。曾遭人诬陷,指控其利用异术,“结徒日盛,道俗屯杂”。⑦唐武德初年(618)经核查不实。后回湖北荆门,徒众倍于前。他隐于西山之南,陶练中观五年多,僧众将其请出,居安陆方等寺继续讲说。贞观七年(633)卒于方等寺,世寿八十七。

慧暠有弟子慧震和灵睿等。慧震(575—641),事迹见《唐传》卷二十九本,俗姓庞,住梓州(治今四川省三台县)通泉寺。在听了慧暠的三论学之后而“大领玄旨”。慧暠回湖北时,他赠袈裟二百领。他常弘三论,听众百余人。贞观十五年(641)正月卒于通泉寺,世寿六十六岁。灵睿(565—647),事迹见《唐传》卷十五,俗姓陈,原籍颍川(今河南省许昌市),后流至四川,八岁时从智胜法师出家在益州(今四川省成都市)胜业寺为沙弥,能通《大品般若》。开皇初年(581)又从入蜀讲三论的高丽印法师为师,为其弟子,并随之入京,大业末年(618)又返回蜀地,住法聚寺。武德二年(619),慧暠入蜀弘法,在大建昌寺讲开大乘,灵睿从其习三论三年。后来他经常弘传慧暠所传之法。寺中成实师排斥此空论,加害于他,便回绵州(今四川省绵阳市)隆寂寺。贞观二十一年(647)卒。

法敏(579—645),《唐传》卷十五有传,丹阳人,八岁从英禅师出家,后入茅山听明法师讲三论。二十三岁时听高丽实法师在蜀地讲大乘经论,实法师卒后,高丽印法师继续讲,但门下凋零。陈朝灭亡后,他还俗三年隐迹,避入越地,住浙江余姚梁安寺,给十沙弥讲《法华经》和三论。贞观元年(627),他回到故地丹阳,讲《华严经》和《涅槃经》二年。浙江一位都督又将其请回,居一音寺传法。此寺会聚了七十多个州的义学沙门八百余人,管理境内比丘僧人一千二百人,尼众三百人,白衣居士更不可计数。贞观十九年(645),道俗将其请入静林寺讲《华严经》。据日本《华严经章疏并因明录》,法敏撰有《华严经疏》七卷。

慧棱(576—640),事迹见《唐传》卷十四,俗姓申屠,西隆(属湖北襄阳)人,是遗腹子,八岁时母亡,之前其母曾带其听长干智辩弟子襄阳智润法师讲三论,母亡后自行到檀溪寺从诞律师出家。十六岁到茅山明法师门下听法三年,习“不有有”的中观思想。隋末回到襄阳,并和入蜀弘法的慧暠法师一起至四川,时人称其为“得意棱”。这是模仿“得意布”的称号。此也是说其得慧暠三论学之心意。所以他既是茅山明法师弟子,又是明法师之徒慧暠的弟子。慧暠被诬下狱时,他也同时坐牢,囚于成都。曾应一位囚徒之邀,为他讲了五遍“三论”。出狱后,慧暠生病时,他曾代慧暠讲《涅槃经》,听者都认为有违慧暠之意,他所讲三论,有人称其全然不懂“初章”。后随慧暠回安州,慧暠临终时告诉他,只有他一人得大乘经论的旨趣,并教导说:“夫讲说者应如履剑,不贪利养,不惮劬劳。欲得灯传,多于山寺。读经法事,并为物斩。如为一人,众多亦然。如此可名报佛恩也”又说:“惟以无相为本,然后言矣。” ⑧慧暠卒后百日,慧棱到襄州紫金寺弘法,讲“三论”五年,有徒众三百人,贞观十四年(640)卒,世寿六十五岁。

慧璿(571—649),事迹见《唐传》卷十五本传,俗姓董,少年时代在襄州(襄阳,今属湖北省)出家,北周武帝灭佛后,在陈朝南下茅山,听明法师讲三论学,再入栖霞寺听悬布法师讲中观四论和《大品般若》、《涅槃经》等,后来再到安州(今河北省保定市)大林寺听圆法师讲《大智度论》。经过这次游历后,返回故乡,居光福寺。隋末乱世,曾因请在官府讲《华严经》,听者一千五百多人。唐初住襄州龙泉寺,“三论、大经,镇常弘阐”。⑨同时对外学讲老庄。他于贞观二十三年(649)七月讲《盂兰盆经》时圆寂,春秋七十九岁。

四、旷法师系

旷法师是法朗弟子,其较著名的门人有义褒等。

义褒(611—661),《唐传》卷十五有传,俗姓薛,常州晋陵(今江苏省常州市)人,出家后初从法朗弟子苏州永定寺小明法师学《华严》和《大品般若经》,后辞席前往婺州永安寺旷法师处,在其门下传经述论三十多年,驰名五湖四海。后住东阳金华(今浙江省境内)法幢寺弘道不倦。唐初,慈恩宗申请延请天下名僧入京帮助译经,义褒因此而入京师长安,入玄奘译场,和玄奘共同探讨经义,玄奘“诘大乘经论”,义褒“无所不通”⑩。当时玄奘门下的僧人多注重名相,耽迷成性,义褒给大家讲了十遍大乘中观之学的思想,从而在慈恩宗门下开创宗旨。显庆三年(658)冬,敕入宫中,与主张“本际”思想的东明观道士李荣辩论,破其本际义。李荣请义褒立义,义褒立大智度义,随问随答。自此后,他在京城各寺连续讲法,多是讲《法华经》、《净名经》、《中论》、《百论》等。龙朔元年(661)随驾到东都洛阳,经常出入宫廷。在东都净土寺讲解经论,听者甚众,不久因病在该寺去世,世寿五十一。

在义褒身上体现出在唯识宗兴盛的时代宣传三论教义的努力,形成三论宗和唯识宗的一段关系。他与帝室的关系也很好,但这已经难助于其宗派的发展了。

五、吉藏系

1.吉藏门下

吉藏门下的弟子有慧远、智拔、智命、智凯、智实等(11),同名智凯的弟子实际上有两个。安澄引《述义》说:“吉藏师得业弟子,硕、旻、邃等。”(12)硕即硕法师,可能也和吉藏系相关。日本的资料还载,慧灌、智藏也是吉藏的弟子(13)。一些弟子明显偏离了以“三论”为中心的义学传统。

慧远(597—647),事迹见《弘赞法华传》卷三,俗姓杜,京兆(今陕西省西安市)人,十岁时投吉藏出家,受具足戒后,曾讲《法华经》,并作有章疏,后居蓝谷(蓝田)十余年,贞观二个一年(647)卒,世寿五十一岁(14)。《吉藏传》中谈到慧远“依承侍奉,俊悟当时,敷传《法化》,光嗣余景,末投迹于蓝田之悟真寺”。(15)又说其在吉藏死后“收其余骨,凿石瘗于北岩。”(16)

智拔(573—640),事迹见《唐传》卷十四本传和《弘赞法华传》卷三,俗姓张,襄阳(今属湖北)人,六岁出家,先后在闰法师、哲法师门下习《法华经》,后投长安吉藏,并被“属累大法”。(17)后回襄阳,居耆阇寺,常居常济寺,讲《法华经》,贞观十四年(640)去世,世寿六十八岁。

智凯(?—646),《唐传》卷十四有传,俗姓冯,丹阳人,据说六岁时就听吉藏讲《法华经》,后从其出家,因其肤色乌黑,故号“乌凯”。曾随吉藏到嘉祥寺,吉藏入京后,他住静林寺聚徒讲学,贞观元年(627)移居余姚(今属浙江省)小龙泉寺,常讲三论、《大品般若经》,曾立誓不出寺,不受施,胁不至席。贞观十九年(645),应齐都督之请到嘉祥寺讲“三论”,听者八百余人,次年去世。他是吉藏门下弘传三论最出色的一位。

另一个智凯,生卒年不详,事迹见《唐传》卷三十本传,俗姓安,扬都人,出家之前,曾亲自到嘉祥拜会吉藏,后从其出家学三论。对于《中论》思想及其初章、中假、复词等语言表达方式并不感到有理解的困难。随吉藏赴京后,他“义业通废,专习子史”。(18)放弃了自己习中观的优势,转攻诸子、史学等类,又对唱导十分热心,偏离了三论宗的立场。

智命(?—618),事迹见《唐传》卷二十七本传,俗姓郑,名颋,荥阳(今属河南省)人,先因元德太子杨昭选拔人才,受杨素推荐入仕,曾任中书舍人,官至五品。元德太子死后(死于大业二年,606),他弃官入佛,游听《法华》“三论”多年,曾从吉藏法师听讲。越王杨侗即位时已是隋末,他在此朝官至御史大夫。时逢乱世,王世充争夺隋朝政权,他与妻一起相互剃发,私自出家,被世充斩杀。其妻仍为比丘尼,后住洛州寺。

智实(60l—638),事迹见《唐传》卷二十四本传,俗姓邵,雍州(今陕西、甘肃、青海之间)万年人,十一岁在大总持寺出家,学《涅槃》、《摄大乘论》、《俱舍论》和毗昙学等。他见到吉藏时还是个小僧,因他长得较奇特,眉间有白毫,长数寸,吉藏“摩其顶捋其毫曰:子有异相,当蹑迹能仁,恨吾老矣,不见成德”。(19)他被道宣列入护法僧一类,实际上也偏离了三论宗的立场。

善慧(587—635),《唐传》卷二十八有传,俗姓苟,河内(今河南省沁阳)人,出家后初住徐州彭城寺,习《法华经》、《摄大乘论》,隋大业末年(618)冬到长安,正逢吉藏讲《法华经》,就依之听受。但因为其“形服鄙恶”,“众不纳之”。(20)他就在外面雪地上扫出空地,以衣衬地,坐在门外听了一个冬天,对于此次听法,如贾获宝,后住蓝田津梁寺。他重《法华》,少见其弘传“三论”的记载。

另有大福田寺慧英法师,史称“其乃吉藏法师之上足”(21)。

慧灌法师本是高丽人,曾到中国从吉藏受学,“入隋受嘉祥吉藏三论之旨”。日本推古三十三年(625)到日本,据说曾讲三论祈雨,大雨便下(22)。他在日本弘三论宗,为日本三论宗初祖,慧灌传福亮,福亮传智藏,智藏传道慈和礼光,道慈传善议,善议传勤操,勤操传安澄(23)。智藏法师原籍为我国吴地人,其父福亮赴日,在俗时所生,智藏也曾从吉藏受学,“谒嘉祥受三论微旨”。(24)

2.硕法师的三论研究

《述义》中明确地说硕法师是吉藏的弟子。但一说其或是慧赜(25)。《慧赜传》载《唐传》卷三,其中谈到和吉藏的关系,有吉藏对其称赞之语,而慧赜是智炬的弟子。安澄在其《中论疏记》中对硕法师《三论游意义》中的观点有大量引述(一百次左右),而吉藏的作品里就没有引用。这至少可以说明硕法师此论写成于吉藏的那些作品之后。硕法师和吉藏一样,在文中常引昙影、僧肇、僧叡等“关中”的观点,说明其学和关河的渊源关系,是关河传承。对止观僧诠,他尊其为“山师”,说明其学出自摄山三论系。他也把自己列入“三论家”之列。吉藏经常谈到申义和破义,破邪申正,申正破邪,都有申破之意,“因缘具上四义:谓所破义、所申义、通理义、发观义”。(26)“《中论》正破傍申,此《论》(27)正申傍破”。(28)硕法师也讲申破,“《中论》正破内,傍破外道;《百论》正破外迷,傍破内执”。“《中论》正申佛教,傍破外道,《百论》正破外道,傍申佛教”。(29)并引“大师”的观点,“大师有时云:两[论]诸义无有异。有时云:《十二门》申义为强,破义为弱”。(30)此处所讲的大师,很可能就是吉藏。吉藏讲:“申义为正,破义居傍。”(31)申义和破义合用,常常是吉藏的习惯。

硕法师的《三论游意义》,就目前的资料看,是隋代除吉藏之外最重要的三论研究著作。他从四个方面讨论三论的基本意义,“一明经论游意,二明四论大归,三明中观宗者,四明无方问难也”。(32)并阐述其基本思想。

硕法师主张二谛是教,“所说名之为经故,即是二谛教门”。(33)这也是传统的观点。二谛和八不的关系,二谛就是八不,八不体现二谛,“此之假名二谛,即是不生不灭乃至无来无去也,是故假名二谛即是八不”。(34)

他也提倡于、教二谛说:“教谛就佛成谛之言,于谛即约两缘明二实,故于凡为实。”(35)并认为《百论》明于谛,《中论》明教谛。于谛为浅,教谛为深。

他提出四假,即因缘假、随缘假、就缘假和对缘假,这也是三论宗传统的看法,吉藏说:“一切诸法虽并是假,领其要用凡有四门:一、因缘假。二、随缘假。三、对缘假。四、就缘假也。”(36)因缘假,如空有二谛,空因有而有,有因空而有。随缘假,随三乘根性不同而说。对缘假,有针对性地说,对常说无常,对无常说常。就缘假,就其所执,证明其执为不当。硕法师的解释基本内容与其相同。(37)

硕法师释“中”有实、正二义,“所言中者,以实为义,亦以正(原文为五,误)为义也”。(38)并分别以僧叡和僧肇的观点说明之,引申出中的实相义、实际义、正法义、正性义。中有三种,即对偏中、因缘中和绝待中。这和传统的对偏中、尽偏中和绝待中,有两中相同。因缘中指因缘而成有、不有之中,如假有不得言有,不得言不有,这个有就是中。

他对佛教史也加以总结。归纳持小顿悟义的六家,即僧肇、支道林、真安埵、邪通、慧远、道安。又比较竺道生的大顿悟义。对于判教,他也总结了五时教和七时教(39)。由此突显三论宗的判教,即半满二教,“此家不须五时次第,但以满半故也,以半为因开满教故也”。(40)这正是吉藏之二藏判摄的思路。

六、元康的《肇论》研究

元康,《宋高僧传》卷四有传,生卒年、姓氏、籍贯均不详。他居于山野,持诵观音,唐贞观(627—649)年间游京师长安。据说其进长安时,行为穿着怪异,并带了一头自己豢养的鹿,将《三论》经文担在背上,把小经轴挂在鹿尾,以示不执着经义,一切皆空。其时正是慈恩宗流行,此宗强调“识有”,所以这些说有之徒都不解其意。他见到有法师在讲经,就所讲之义来回设问,人们对他的如此辩才感到很惊讶。后曾被诏入安国寺讲三论,最后不知其去向。他曾写疏诠解中观之理,又撰《玄枢》两卷,综论《中论》、《百论》、《十二门论》的宗旨。另据《三论宗章疏》,元康撰有《十二门论疏》二卷、《三论玄枢》二卷、《三论玄记》一卷、《三论玄意》一卷、《肇论疏》三卷,现存其《肇论疏》三卷。元康没有弟子传承,所以他在和人辩论时,对方说“轮王千个子,巷伯勿孙儿”(41),讥其没有学生。这正说明三论宗法嗣的冷落。

元康的《肇论疏》是随文疏,此疏既有佛教史料学的意义(这种意义包括《肇论》内容的构成、六家七宗论等),也体现思想史的意义,对《肇论》研究提出了一些独特的看法。

关于《肇论》的内容,此疏已经具有现在流行本《肇论》的格局,即:

《序》,小招提寺达法师;

《宗本义》;

《物不迁论》;

《不真空论》;

《般若无知论》;

《隐士刘遗民书问》;

《答刘隐士书》;

《涅槃无名论》并《表上秦王姚兴》(前表后论)。

其中的《宗本义》,元康明确表示慧皎《高僧传·僧肇传》中有记载,僧肇“因著《宗本义》、《物不迁论》、《不真空论》、《般若无知论》,竟以呈什,什读之称善”。(42)但现存的《梁高僧传·僧肇传》中并未提到僧肇著《宗本义》一事,元康这段话在此传中的记载是,“因出《大品》之后,肇便著《般若无知论》,凡二千余言,竟以呈什,什读之称善”。“肇后又著《不真空论》、《物不迁论》等,并注《维摩》及制诸经论序,并传于世。”(43)没有提到《宗本义》,元康所言应有所据。

对于《肇论》的评价,他认为,此论超越了道安、罗什、僧叡和谢灵运等人的思想贡献:“安、什二师唯得理而文有所阙,叡师、谢公唯得文而理有所阙。今肇法师文理兼备,故名为‘超’。”(44)

关于六家七宗,此疏保存了梁释宝唱《续法论》中提及的宋庄严寺昙济之《六家七宗论》的基本资料,明确了六家七宗的具体名称,当然在具体内容方面没有展开,只在解释僧肇批评心无、即色、本无三家时相应地提出一些看法,比如指出僧肇所引即色宗的观点出自《妙观章》而非《即色论》,“今寻林法师《即色论》无有此语,然《林法师集》别有《妙观章》云:夫色之性也,不自有色,色不自色,虽色而空。今之所引正此引文也”。(45)对于本无宗,他则认为是竺法汰所持。

他还明确所谓“六宗七宗”的说法,实际上就是六家七宗,“江南本皆云六宗七宗,今寻记传,是六家七宗也”。(46)又依《续法论》,对“爰延十二”所指的“十二家”作有记载:

下定林寺释僧镜作《实相六家论》,先设客问二谛一体,然后引六家义答之。第一家以理实无有为空,凡夫谓有为有,空则真谛,有则俗谛。第二家以色性是空为空,色体是有为有。第三家以离缘无心为空,合生有心为有。第四家以心从缘生为空,离缘别有心体为有。第五家以邪见所计心空为空,不空因缘所生之心为有。第六家以色色所依之物实空为空,世流布中假名为有。(47)

元康总结说,前有六家,后有六家,合为十二家,这也许就是指的前六家七宗之“六家”和《实相六家论》中的六家,合成十二。他认为这十二家的看法都有弊,僧肇的观点在此十二家之外,其理论无弊,“肇法师所作无有此弊,但是而无非也”。(48)

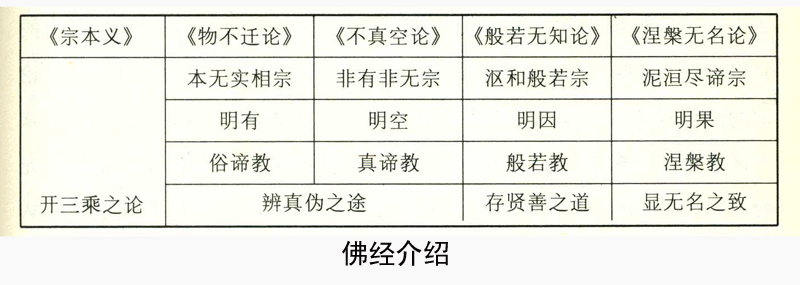

对于《肇论》的内在逻辑结构,元康提出独到的看法,他判《肇论》为四宗:本无实相宗、非有非无宗、沤和般若宗和泥洹尽谛宗,四宗正是《肇论》四篇之宗旨,“第一明本无实相宗,为《物不迁论》之宗本,第二明非有非无宗,为《不真空论》之宗本,第三明沤和般若宗,为《般若无知论》之宗本,第四明泥洹尽谛宗,为《涅槃无名论》之宗本”。(49)从真俗、因果角度谈,《物不迁论》明有,是俗谛教,《不真空论》明空,是真谛教,《般若无知论》明因,是般若教,《涅槃无名论》明果,是涅槃教(50)。《宗本义》开三乘之论,《不真空论》和《物不迁论》辨真伪之途,《般若无知论》存贤善之道,《涅槃无名论》显无名之致(51)。归纳如下:

元康又讨论《肇论》诸篇的含义。物不迁,就是字面的意义,与一般理解的物有迁变的看法相反,“人谓物皆迁徙,变易无常,今明物本不迁。当世各有言,虽反常义仍合道,故云《物不迁论》也。”(52)不真空,就是诸法虚假不真而空,“诸法虚假,故曰不真。虚假不真,所以是空耳。有人云:真者是有,空者是无。言不真空,即明不有不无中道义也。此是为蛇画足,非得意也”。(53)般若无知,是指般若智慧知而无知,“般若真智无取无缘,虽证真谛,而不取相,故云无知”。(54)涅槃无名,指涅槃之名是假名,假名非名,而称无名,“涅槃之道妙绝言象,言象苟绝,岂有名哉?而有名者,假涅槃名也。既云假名,则实无名矣”。(55)

元康的此疏在后世产生较大影响,宋代的一些《肇论》研究作品(遵式、晓月等人研究)对此疏引用较多,是慧达之后肇学的又一重要作品。

①《阇那崛多传》,《唐传》卷二,《大正藏》第50卷434页中。

②《慧赜传》,《唐传》卷三,《大正藏》第50卷440页下。

③同上。

④慧赜:《般若灯论释序》,《大正藏》第30卷50页下。

⑤同上。

⑥《般若灯论释序》,《大正藏》第30卷5l页中。

⑦《慧暠传》,《唐传》卷十三,《大正藏》第50卷522页下。

⑧《慧棱传》,《唐传》卷十四,《大正藏》第50卷537页上。

⑨《慧璿传》,《唐传》卷十五,《大正藏》第50卷539页上。

⑩《义褒传》,《唐传》卷十五,《大正藏》第50卷547页下。

(11)《本朝诸宗要集》卷五称吉藏的弟子有“智凯、智命、智实、寂师、慧远等”。(《大藏经补编》第32册第490页下)凝然称为“五英”(《内典尘露章》,《补编》第32册第532页上)。

(12)《中论疏记》卷一本,《大正藏》第65卷22页上。

(13)《元亨释书》卷一,《补编》第32册第173页中。

(14)《大正藏》第51卷19页中、下。

(15)《唐传》卷十一,《大正藏》第50卷515页上。

(16)同上,《大正藏》第50卷514页下。

(17)《唐传》卷十四,《大正藏》第50卷537页中。

(18)《唐传》卷三十,《大正藏》第50卷705页上。

(19)《唐传》卷二十四,《大正藏》第50卷634页下。

(20)《唐传》卷二十八,《大正藏》第50卷688页中。

(21)《大唐西域求法高僧传》卷下,《大正藏》第51卷9页中。

(22)《元亨释书》卷一,《补编》第32册第173页中。

(23)《八宗纲要钞》,《补编》第32册第71页。

(24)《元亨释书》卷一,《补编》第32册第173页中。

(25)“硕法师”条,《佛光大辞典》第六册,书目文献出版社据佛光出版社1989年6月第5版影印,第5848页上。

(26)《十二门论疏》卷上本,《大正藏》第42卷176页中。

(27)指《十二门论》。

(28)《十二门论疏》卷上本,《大正藏》第42卷176页下。

(29)《三论游意义》,《大正藏》第45卷118页中、下。

(30)同上,118下。

(31)《大乘玄论》卷五,《大正藏》第45卷72页上。

(32)《大正藏》第45卷116页上。

(33)《三论游意义》,《大正藏》第45卷118页上。

(34)《三论游意义》,《大正藏》第45卷116页中。

(35)《三沦游意义》,《大正藏》第45卷118页上。

(36)《三论玄义》,《大正藏》第45卷13页上。

(37)《三论游意义》,《大正藏》第45卷118页下。

(38)《三论游意义》,《大正藏》第45卷119页中。

(39)《三论游意义》,《大正藏》第45卷121页下。

(40)《三论游意义》,《大正藏》第45卷122页上。

(41)《元康传》,《宋僧传》卷四,《大正藏》第50卷727页中。

(42)《肇论疏》卷上,《大正藏》第45卷162页上。

(43)《僧肇传》,《梁传》卷三。

(44)《肇论疏》卷上,《大正藏》第45卷76页上。

(45)《肇论疏》卷上,《大正藏》第45卷171页下。

(46)《肇论疏》卷上,《大正藏》第45卷163页上。

(47)《肇论疏》卷上,《大正藏》第45卷163页上。

(48)《肇论疏》卷上,《大正藏》第45卷162页中。

(49)《肇论疏》卷上,《大正藏》第45卷165页上。

(50)《肇论疏》卷上,《大正藏》第45卷166页下。

(51)《肇论疏》卷下,《大正藏》第45卷200页下。

(52)《肇论疏》卷上,《大正藏》第45卷166页下。

(53)《肇论疏》卷上,《大正藏》第45卷170页下。

(54)《肇论疏》卷下,《大正藏》第45卷174页下。

(55)《肇论疏》卷下,《大正藏》第45卷189页下。

![]()