第二节 宗杲对“看话禅”的提倡和大慧派

宗杲在上堂说法、小参等不同场合向弟子和参禅者说法中,虽然也经常回避正面说法,然而与同时代其他禅师相比,正面说法还是比较多的,特别是通过当面教诲开示、通信的方式传法时,有更多从正面阐释自己禅法主张的内容。

应当说,提倡“看话禅”是宗杲禅法的重要特色,然而宗杲的禅法并非局限于看话禅。从宗杲的看话禅所蕴含的内容来看,它实际是建立在宗杲对佛道、修行和禅法的整体见解的基础上。宗杲继承自慧能以来的南宗顿教禅法,特别是临济宗的心性思想和修行主张,认为佛道不离现实人间,然而要真正达到解脱成佛必须通过自心觉悟,而不在于记诵和理解多少佛典、语录。他特别提倡,为摆脱来自身心内外各种困扰烦恼,最好的方法是集中精力看(参究)一个没有任何语境意义的“话头”,借此使心绪渐渐平静下来,然后达到豁然开悟。

现据上述《大慧语录》等资料,对宗杲禅法作概要介绍。

一 宗杲的禅法思想

(一)主张佛道在世间——“即心是佛,佛不远人”

觉悟成佛是大乘佛教的最高理想,然而在如何修行成佛,佛在遥远的彼岸还是在现实人间等问题上,各个不同派别的主张是不一样的。在隋唐成立的带有中国民族特色的佛教宗派对此也见解各异。在这些宗派中,特别强调佛在人间,佛与众生没有根本差异的有禅宗和密宗,然而,禅宗与密宗主张的“即身成佛”重要区别是主张“即心是佛”,更强调人的自心觉悟,正如禅宗六祖慧能所说的“识心见性,自成佛道”(敦煌本《六祖坛经》)。后世禅宗虽产生不同分派,提出不同的禅法主张,然而在这一点上可以说没有根本差别。

宗杲在不同场合向门下的说法中,也主张佛与众生没有根本差别,佛道在现实人间,佛在众生之中。《大慧语录》记我,他上堂对门下说:

即心是佛,佛不远人。无心是道,道非物外。三世诸佛,只以此心说法,只以此道度生。以此道度生,无生可度;以此心说法,无法可说。无法可说,是真说法,无生可度,是真度生。当知三世诸佛亦如是,现前大众亦如是。(卷二)

即心是佛,更无别佛。即佛是心,更无别心。如拳作掌,似水成波。波即是水,掌即是拳。此心不属内外中间,此佛不属过来现在。既不属内外中间,又不属过来现在,此心此佛悉是假名。既是假名,一大藏教所说者,岂是真耶?既不是真,不可释迦老子空开两片皮掉三寸舌去也。毕竟如何?但知行好事,休要问前程。(卷三)

僧问:心佛俱亡时如何?师云:卖扇老婆手遮日。乃云:心佛不二,物我一如,若实得一如,则不见有物我之名;若实得不二,则不见有心佛之相。既不见有心佛之相,则全心即佛,全佛即心。既不见有物我之名,则全物即我,全我即物。苟于日用二六时中,如是证入,则若心若佛,若我若物,七颠八倒,悉得受用。便能拈一茎草,作丈六金身;将丈六金身,却作一茎草。(卷四)①

上引三段话的内容,虽然意思含糊,前后也缺乏严密的逻辑论证,然而从大体内容来看,三段皆依据般若性空的思想发挥“即心是佛”的思想。概括起来有以下四点:(1)既然即心是佛,自然“佛不远人”,佛就体现于人的本心、自性之中,佛从未离开过人;如果人的精神达到无所取舍的“无心”境界,就与佛道相契合,于是可以说佛道就是“无心”,作为揭示万物“性空”本质的佛道也未曾脱离万物;(2)心与佛,好像水与波、掌与拳那样的关系,是相即不二的,并且从本质上来说是空寂无相的,是超越于时间与空间的,人们平常所说的“佛”只是用来方便表示假象的“假名”;(3)从世界万物性相空寂这个根本意义来说,佛法佛道、大藏经,皆为虚幻的“假名”,可以说既无佛法可说,也无可化度的众生;(4)如果达到一切皆空的道理,体认“心佛不二,物我一如”,在心中就不再存在佛与心、物与我等差别观念,在精神上达到一种飞跃,进入物我一体——“全物即我,全我即物”的佛的精神境界。

宗杲以上推理是依据两大前提:一是各类《般若经》讲的“诸法性空”,一是禅宗南宗反复强调的“即心是佛”,在丛林禅师的说法中被认为是无须再加以证明的真理。因此,宗杲在不同场合的说法中虽一再借此推演发挥这两个思想,却从不进行论证。

如果说佛与众生没有差别,那么在日常生活中为什么却看不到这点?对此,宗杲是从人的“迷、悟”的角度来讲的,说众生与佛的差别仅在迷与悟之间。他说:“佛与众生,本无异相,只因迷悟,遂有殊途。”这与《六祖坛经》所载慧能所说“迷即佛众生,悟即众生佛”、“故知不悟,即佛是众生;一念若悟,即众生是佛”是一致的。但为了使所持的般若空义贯彻到底,他又说,即使迷与悟也是相对的,所谓:“虽曰殊途,且迷时,此个不曾迷;悟时此个不曾悟。”(《大慧语录》卷四)②这样讲的目的,大概是防止对迷悟两端的执著,并且也是贯彻禅宗强调的不二思想的要求。

不二,是对“中道”的遮诠表述,有空有不二、常断不二、烦恼与菩提不二等。宗杲在应请为魏矼侍郎举行的追荐先父的法会上说法,讲到日常烦恼与菩提解脱是相即不二的。他说:

要识佛法么?真如佛性、菩提涅槃是;要识病么?妄想颠倒、贪嗔邪见是。虽然如是,离妄想颠倒,无真如佛性;离贪嗔邪见,无菩提涅槃。且道分即是,不分即是?若分,存一去一,其病益深;若不分,正是颟顸佛性,儱侗(按:同“笼统”)真如。毕竟作么生说个除病不除法底道理?有般汉闻恁么说便道:即法是病,即病是法,但有言说,都无实义。顺真如,则颠倒妄想、贪嗔邪见悉皆是法;随颠倒,则真如佛性、菩提涅槃悉皆是病。(《大慧语录》卷三)③

宗杲首先从一般的意义(俗谛)上将佛法与“病”——可以理解为世俗生活及情欲烦恼观念等,作了明确区分:佛法是指真如、佛性等,而病是妄想、贪嗔痴等,二者可谓泾渭分明;其次,他从中道(属于真谛范畴)的角度讲,二者是相即不二的,二者相对存在,彼此不可分;再次,从修行的角度,又绝不可将二者混同看待,轻易说什么“即法是病,即病是法”,称此为“颟顸佛性,儱侗真如”的说法,正确的做法是:随顺(相信、悟解)真如佛性等佛理,则必将化妄想、贪嗔痴等世俗情欲烦恼等为佛法;如果相反随顺颠倒邪见,即使真正佛法也变成了束缚自己的病、烦恼。在这里,强调的是个人主观态度的重要性,是选择真如解脱呢,还是沉溺于世俗情欲烦恼呢?他反对将烦恼简单地等同于菩提的说法,认为不利于修行。

宗杲讲不二是为了向人们提示佛法不离人间,修行不必脱离日常生活。在他向儒者士大夫说法中尤其突出这个内容。现举两段他的语录:

先德所以指示:一切人脚跟下,无不圆成,无不具足,故有父不可以传子,臣不可以献君之说。盖使自证自悟,非从人得,所以不坏假名而谈实相。(《大慧语录》卷十八)

不坏世间相而谈实相,佛佛授手,祖祖相传,无差无别。……如何是不坏世间相而谈实相?妙喜为尔说破:奉侍尊长,承顺颜色,子弟之职当做者,不得避忌,然后随缘放旷,任性逍遥,日用四威仪内,常自检察,更以无常迅速,生死事大,时时提撕,无事亦须读圣人之书,资益性识。苟能如是,世出世间俱无过患矣。(《大慧语录》卷二十二<示曾机宜>)④

引文第一段是讲人人具有佛性,佛在自身(脚跟下),不在身心之外,然而在现实达到觉悟,则必须通过自修自悟,别人代替不了。这是一种“不坏假名而谈实相”,意为不离世俗人间而修证佛道。第二段侧重讲修行悟道,不必远避社会责任和伦理,在家尽孝,奉事父母,乃至做好其他职责,读诵圣贤之书,然后随缘自在,并以佛法经常参扣生死无常的道理。这种兼顾世间与出世间的做法也是“不坏假名而谈实相”。宗杲在说法中曾说,驸马都尉李遵勖(李文和)、翰林杨亿(杨文公)、徽宗时担任过丞相的张商英(张无尽)三人,还有苏东坡(苏轼),都属于“不坏假名而谈实相”的榜样人物。他们悟道,“何曾须要去妻孥,休官罢职,咬菜根,苦形劣志,避喧求静,然后入枯禅鬼窟里作妄想,方得悟道来!”⑤

正因为宗杲主张佛在人间,修行不必远离生活日用,所以他的禅法不仅在禅林产生重大影响,而且受到儒者士大夫的欢迎,在朝野得到不少得力的外护和追随信奉者。

(二)“道由心悟,不在言传”

宗杲继承禅宗的语言观,认为禅宗的根本宗旨是上承佛心,中经西土、东土诸祖相承“单传心印”,不是任何语言文字可以表达的,所谓“以心传心”,“直指人心,见性成佛”。他在这方面有不少阐述,同时对当时丛林间和僧俗信众中盛行的热衷读经、语录的风气进行批评,认为这无助于达到入悟解脱。这里仅选取几段他的语录:

(释迦牟尼佛)末后临般涅槃,于人天百万众前拈华普示,唯金色头陀破颜微笑。遂云:吾有正法眼藏,涅槃妙心,分付于汝。自是西天四七(按:西土二十八祖)、东土二三(按:东土六祖)、天下老和尚,各各以心传心,相续不断。若不识其要妙,一向溺于知见,驰骋言词,正法眼藏流布,岂到今日。(《大慧语录》卷一)

从上诸圣无言语传授,只说以心传心而已。今时多是师承学解,背却此心,以语言传授,谓之宗旨。为人师者,眼既不正,而学者又无决定志,急欲会禅,图口不空,有可说耳,欲得心地开通,到究竟安乐之处,不亦难乎!(《大慧语录》卷十九<示智通居士>)

此事(按:入道解脱)决定不在言语上。所以从上诸圣,次第出世,各各以善巧方便,忉忉恒怛,唯恐人泥在言语上。若在言语上,一大藏教五千四十八卷,说权说实,说有说无,说顿说渐,岂是无言说?因甚么达磨西来却言:单传心印,不立文字语言,直指人心,见性成佛;因何不说传玄传妙,传言传话,只要当人各各直下明自本心,见自本性。事不获已,说个心说个性,已大段狼藉了也。(《大慧语录》卷十六)⑥

第一段所说释迦牟尼佛在入灭之前于灵山会上拈花示众,在场的人不理解其意,唯有“金色头陀”迦叶破颜微笑,以此作为迦叶从佛受传正法妙心证明的传说,是继承唐代《宝林传》所载释迦牟尼佛传法说发展而来,然而其中的“拈花”情节在宋真宗时道原编撰《景德传灯录》时尚未出现,大概形成于北宋的中期⑦,杨岐方会(992—1049)在说法中已经引用。禅宗史书中最早载其说者为徽宗时惟白编撰《建中靖国续灯录》(成书于1101年),此后是南宋悟明编撰《宗门联灯会要》(成书于1183年)。这段传说成为宋代以后禅宗所称本宗禅旨是直接承自佛祖,是“以心传心”的重要根据。

宗杲引证这个传说的目的是向门下说明禅宗的根本宗旨,所谓“以心传心”,“单传心印,不立文字语言,直指人心,见性成佛”,告诉他们达到觉悟应在领悟自性——,“明自本心,见自本性”上下功夫,不应当执迷于语言文字,受经教、语录等的束缚,指出“溺于知见,驰骋言词”、“传玄传妙,传言传语”,皆无助于达到解脱。并对丛林间一些禅师“师承学解,背却此心,以语言传授,谓之宗旨”等现象提出批评。

在不少场合,宗杲与其他禅师一样也用简单否定,乃至近似粗鲁的语句极力贬低语言文字的功能。《大慧语录》卷四记载他一次上堂说法的情景:

(大慧)乃云:古人道,我宗无语句,实无一法与人。恁么道,早是通身浸在屎窖里了也,那堪更踏步向前。如之若何?

问:向上向下、三要三玄、银碗里盛雪、北斗里藏身,意旨如何?岂不是屎窖旁边更掘屎窖?

(答:)虽然如是,若于屎窖中知些气息,方知三世诸佛、历代祖师、天下老和尚、古往今来一切知识,尽在屎窖里转大法轮;其或未然,切忌向屎窖里著到。⑧

不仅否定说禅的语句,连古人所说禅宗以语句传法的话也予以否定,将这种说法比喻为身体浸在屎窖里,甚至连临济义玄的“三要三玄”、洞山良价“银碗里盛雪”、云门文偃“向上向下”、“北斗里藏身”等公案名句,也通通置于否定之列,同意问者所说的在“屎窖旁边更掘屎窖”,然而又表示,如果能从接触被比喻为“屎窖”的语句中有所体会(“知些气息”),便可理解他说的意思:三世诸佛、历代祖师以语句说法,好像是“在屎窖里转大法轮”。

那么,禅宗历代禅师留下那样多的语录、偈赞、颂古和其他形式的文字著作,对此又应作怎样的解释?他说:

道由心悟,不在言传。近年以来学此道者,多弃本逐末,背正投邪,不肯向根脚下推穷,一味在宗师说处着到,纵说得盛水不漏,于本分事上了没交涉。古人不得已,见学者迷头认影,故设方便诱引之,令其自识本地风光,明见本来面目而已,初无实法与人。(《大慧语录》卷二十三<示妙明居士>)

黄面老子(按:指佛)曰:不取众生所言说,一切有为庄严事。虽复不依言语道,亦复不著无言说。(《大慧语录》卷二十五<答李参政>)

佛说一切法,为度一切心;我无一切心,何用一切法。当知读经看教,博极群书,以见月亡指,得鱼忘筌为第一义,则不为文字所转,而能转得语言文字矣。(《大慧语录》卷二十四<示莫宣教>)⑨

可见,他虽然认为从根本上说“道由心悟,不在言传”,但又认为对于那些对禅旨、解脱之道不了解的人,或对迷于自性者,还是有必要借助“方便”之道,运用经教、语言加以启示和引导的,好像向人指天上之月的手指、用以捕鱼的器具筌那样,只是一种方便手段,而如果对这些说教语句加以执著,而不在参悟自性上下功夫,那就是“弃本逐末,背正投邪”了,必然离解脱之道越来越远。因此,宗杲本人一生不仅没有闭口无言,而且经常向门下及参禅者谈禅说法,有大量语录著述传于世间。

宗杲也用禅宗惯用的不二思想来解释语句在理解佛道、领悟自性和达到解脱中的作用。他曾说:“佛法要妙,离言说相,离文字相,离心缘相,不可以有心求,不可以无心得,不可以语言造,不可以寂默通。”(《大慧语录》卷五)⑩意谓佛法的要旨——真如、实相、佛性等属于“第一义谛”(圣谛)的道理,或解脱之道,虽然从根本上来说是超越于语言文字和知见之上,不能靠语言领悟,然而又不可离开语句以“寂默通”。他以此启示门下应理解语句只是入悟的手段。

《大慧语录》卷二十载宗杲<示真如道人书>说:“佛只说因语入义(按:了义、佛道),不说因义入语,禅家千差万别,种种言句,亦如是。”他批评当时的僧俗中通行两种“大病”:一种是“多学言句,于言句中作奇特想”;第二种是“不能见月忘指,于言句悟入,而闻说佛法禅道不在言句上,便尽拨弃,一向闭眉合限,做死模样,谓之静坐,观心默照”。(11)他所说的第一种,正是对热衷于读语录、经教,钻研义理的批评;第二种是对所谓“默照禅”的批评。那么,如何能够避免这两种“大病”呢?他开出的药方是修持他的看话禅。

(三)大力提倡看话禅

宗杲尽管认为修行解脱不离世间,然而,同时认为,造成人生痛苦和轮回生死的根本原因是由“心意识”引起的种种“妄念”、贪嗔痴等情欲,如果不能将这些情欲烦恼制服断除,是难以达到觉悟解脱的。他说:

众生无始时来,为心意识所使,流浪生死,不得自在,果欲出生死,作快活汉,须是一刀两段,绝却心意识路头,方有少分相应。故永嘉云:损法财,灭功德,莫不由兹心意识。岂欺人哉!(《大慧语录》卷二十九)

心意识乃思量分别之窟宅也,决欲荷担此段大事因缘,请猛著精彩,把这个来为先锋,去为殿后底(的)生死魔根,一刀斫断,便是彻头时节。正当恁么时,方用得口议心思著。何以故?第八识既除,则生死魔无处栖泊;生死魔无栖泊处,则思量分别底(的)浑是般若妙智,更无毫发许为我作障。所以道:观法先后,以智分别,是非审定,不违法印。得到这个田地了,尽作聪明,尽说道理,皆是大寂灭、大究竟、大解脱境界,更非他物。故盘山云:全心即佛,全佛即人是也。(《大慧语录》卷二十)(11)

引文中的“心、意、识”在小乘只是指六识(眼耳鼻舌身意)中的意识。大乘唯识学派主张八识说,以第八识阿赖耶识为心,末那识为意识,前六识为识,而以阿赖耶识为根本识,不仅是产生其他七识,而且是自身,乃至万有的本源。宗杲运用大乘的说法,以第八识(阿赖耶识)为根本识,认为心、意、识是“生死魔根”,不断引发各种妄念和烦恼,招致生死轮回;如果能够将第八识断除,便可得到般若妙智,“尽作聪明,尽说道理”的大解脱境界。那么如何将心意识“一刀两段”而达到这一境界呢?宗杲认为最简捷的方法就是修看话禅。

看话禅也叫看话头、参话头。简单地说,就是聚精会神地参究一段语句,乃至语录中一个字,在参究中又必须超越语句或字的任何含义,将参究的语句或字仅仅当作克服“妄念”和“杂念”,通向“无念”或“无心”的解脱境界的一种手段或桥梁。

唐宋以来的禅门语录,既然是用语言文字表达的,自然皆蕴含一定的意义,虽可作出不同的解释,但并不能改变其固有的字面意义。然而进入唐末五代以后,禅师正面说法较少,并且也回避从正面解释前人语录的原有的意义。在宗杲之师圆悟克勤编撰的《碧岩录》中,虽然也在多处解释前人的语录,然而却经常批评别人对语录所作的解释,称之为“没交涉”,“错作解会”,“向情解上作活计”,“参死句”等,说:“殊不知宗师家说话,绝意识,绝情量,绝生死,绝法尘,入正位(按:指体认空、实相、理),更不存一法,尔才作道理计较,便缠脚缠手……”(《碧岩录》卷九)(13)按照他的说法,既然古人是超绝意识、情量、生死宣说禅法的,对他们的语句自然不能以常情道理加以解释。

宗杲的看话禅,实际就是沿着这个思路发展来的。《大慧语录》卷十三记载,宗杲曾举马祖“不是心,不是佛,不是物”的公案让弟子参,而且叮咛:“不得作道理会,不得作无事会,不得作击石火闪电光会,不得向意根下卜度,不得向举起处承当。”(14)如果照此参究这段话,那就只有超越语句含义,把它当作吸引自己心神的没有任何意义的对境、符号,借以中断思惟分辨,达到“无念”、“无心”境界。这种修持做法就是看话禅。

宗杲初次住持径山期间,派弟子道谦到长沙给张浚送信。张浚的母亲计氏,法名法真,朝廷赠秦国夫人之号,虔信佛教四十多年,日常看佛经,听说宗杲到径山,曾施舍钱财请宗杲上堂普说,“举扬般若”。张浚与兄张滉(语录称“徽猷”——直徽猷阁)请道谦留下伴陪老母修行,说话,半年后始得归。据《联灯会要》卷十七<道谦章>记载,某日,秦国夫人问道谦:“径山和尚寻常如何教人参禅?”道谦告诉她:

和尚令人摒去杂事,唯看:僧问赵州狗子还有佛性也无?州云:无;又僧问云门:如何是佛?门云:干屎橛。但一切时、一切处,频频提撕(按:提醒、提示)看,以悟为则。国太欲办此事,宜辍看经,专一体究始得。

在《大慧语录》卷十四<秦国夫人请普说>中,宗杲详细提到此事:

(夫人)一日问谦:径山和尚寻常如何为人?谦云:和尚只教人看狗子无佛性话、竹篦子话,只是不得下语,不得思量,不得向举起处会,不得去开口处承当。狗子还有佛性也无?无。只恁么教人看。渠遂谛信,日夜体究,每常爱看经、礼佛。谦云:和尚寻常道:要办此事,须是辍去看经、礼佛、诵咒之类,且息心参究,莫使工夫间断;若一向执著看经礼佛,希求功德,便是障道。候一念相应了,依旧看经礼佛,乃至一香一华、一瞻一礼,种种作用,皆无虚弃,尽是佛之妙用,亦是把本修行,但相听信,决不相误。渠闻谦言,便一时放下,专专只是坐禅,看狗子无佛性话。闻去冬,忽一夜睡中惊觉,乘兴起来坐禅举话,蓦然有个欢喜处。近日谦归,秦国有亲书并作数颂来呈山僧,其间一颂云:逐日看经文,如逢旧识人,勿言频有碍,一举一回新。

两段引文提到三则公案:一是唐代赵州从谂和尚答语的“无”,有人问赵州“狗子还有佛性也无”时,回答:“无。”二是五代南汉云门宗创始人文偃的“干屎橛”,有人问:“如何是释迦身?”答;“干屎橛。”三是宋代临济宗首山省念的“竹篦子”,他手拿竹篦子问归省:“不得唤作竹篦子,唤作竹篦子即触,不唤作竹篦子即背,唤作什么。”(15)这三段公案中的“无”、“干屎橛”、“竹篦子”,都有十分明确的字面含义,然而,这些禅师将它们运用到参禅答语或提问中时,却不要求弟子按词语原有的意思理解,暗示他们只是将这些词语当作一种超越具体意蕴的符号,用以启示他们体认真如佛性、至高佛法不是词语可以表达的,引导他们自修自悟。

看话禅在此基础上又有所发展。第一,不管看赵州的“无”,还是看云门的“干屎橛”、首山的“竹篦子”,应当在一切时间、一切场合,连续不断地看、参究;第二,对所参究的语句“不得下语,不得思量,不得向举起处会,不得去开口处承当”,即不得从它们原来所蕴含的意义上去理解、回答和思考,也不要理会原来的问话,或试图作出解释,参究过程中好像嘴里含着个没滋味的铁橛一样;第三,可以采取坐禅方式,也可以在行住坐卧的其他任何方式进行;第四,除此之外不须看佛经、礼佛和诵咒;第五,在参究中如果达到“一念相应”、即宗杲在其他场合讲的“一念缘起无生”(《大慧语录》卷二十<示廓然居士>)(16),“有个欢喜处”,便意味着入悟;第六,入悟以后,可以“依旧看经礼佛,乃至一香一华、一瞻一礼,种种作用,皆无虚弃,尽是佛之妙用”,此时看佛经,好像会见旧朋友一样,可谓达到了解脱自在的境地。

据笔者初步统计,在《大慧语录》中,提到看话禅的地方多达26处,反映宗杲对看话禅的重视程度。然而其中最多的场合是对儒者士大夫讲的,也许他的出家弟子对此已经掌握,所以对他们说法时不再强调。他举的话头最多的是赵州的狗子无佛性的“无”,此外,还有云门“干屎橛”、“露”字、赵州“庭前柏树子”、马祖的“即心是佛”等。为了使读者对宗杲看话禅有更多了解,下面再引几段具有代表性的语录:

妄念起时,亦不得将心止遏,止动归止,止更弥动。只就动止处,看个话头,便是释迦老子、达磨大师出来也。只是这个僧问赵州:狗子还有佛性也无?州云无。尔措大家,多爱穿凿说道:这个不是有无之无,乃是真无之无,不属世间虚豁之无。恁么说时,还敌得他生死也无?既敌他生死不得,则未是在。既然未是,须是行也提撕,坐也提撕,喜怒哀乐时,应用酬酢时,总是提撕时节。提撕来,提撕去,没滋味,心头恰如顿一团热铁相似。那时,便是好处,不得放舍,忽然心华发明,照十方刹,便能于一毛端,现宝王刹,坐微尘里,转大法轮。(《大慧语录》卷十七<钱计议请普说>)

僧问赵州:柏树子还有佛性也无?州云:有。僧云:几时成佛?州云:待虚空落地。僧云:虚空几时落地?州云:待柏树子成佛。看此话,不得作柏树子不成佛想,虚空不落地想。毕竟如何?虚空落地时,柏树子成佛;柏树子成佛时,虚空落地。定也思之。(《大慧语录》卷十九<示妙证居士>)

行住坐卧,造次颠沛,不可忘了妙净明心之义。妄念起时,不必用力排遣,只举僧问赵州:狗子还有佛性也无?州云:无。举来举去,和这举话底亦不见有,只这知不见有底亦不见有,然后此语亦无所受,蓦地于无所受处,不觉失声大笑,一巡时便是归家稳坐处也。(《大慧语录》卷二十一<示妙净居士>)

常以生不知来处,死不知去处二事,贴在鼻孔尖上,茶里饭里,静处闹处,念念孜孜,常似欠却人万百贯钱债,无所从出,心胸烦闷,回避无门,求生不得,求死不得,当恁么时,善恶路头相次绝也。觉得如此时,正好着力,只就这里看个话头:僧问赵州:狗子还有佛性也无?州云:无。看时不用博量,不用注解,不用要得分晓,不用向开口处承当,不用向举起处作道理,不用堕在空寂处,不用将心等悟,不用向宗师说处领略,不用掉在无事甲里,但行住坐卧,时时提撕:狗子还有佛性也无?无。提撕得熟,口议心思不及,方寸里七上八下,如咬生铁橛没滋味时,切莫退志,得如此时,却是个好底消息。(《大慧语录》卷二十一<示吕机宣>)

疑情未破,但只看个古人入道底话头,移逐日许多作妄想底心来话头上,则一切不行矣。僧问赵州:狗子还有佛性也无?州云:无。只这一字,便是断生死路头底刀子也。妄念起时,但举个无字,举来举去,蓦地绝消息,便是归家稳坐处也。(《大慧语录》卷二十二<示妙心居士>)(17)

对这五段引文,笔者不拟再作全面解释,仅引其中部分语句对宗杲所描述的看话禅的顿悟解脱境界略作介绍。引文中的“忽然心华发明,照十方刹,便能于一毛端,现宝王刹,坐微尘里,转大法轮”,是借助华严圆融思想描述达到成佛解脱后的精神境界;“蓦地于无所受处,不觉失声大笑,一巡时便是归家稳坐处也”,“蓦地绝消息,便是归家稳坐处也”,也是对顿悟境地的描述,所谓“无所受处”、“绝消息”,蕴含着“无念”、“无生”的意思。

宗杲认为记述前人入悟因缘的公案语录,对于参禅修行具有指导和借鉴的意义,并且要修看话禅,也必须先熟悉古人的话录公案,然后才能选择适宜自己参究的话头。宗杲说:“近世丛林,邪法横行,瞎众生眼者不可胜数。若不以古人公案举觉提撕,便如盲人放却手中杖子,一步也行不得。”(《大慧语录》卷十九)(18)正因为他重视古人和当代人的语录,所以在说法中大量引用语录,并留有由弟子集编的《大慧语录》及《正法眼藏》、《禅宗杂毒海》传世。

宗杲还主张,看话禅既要以达到觉悟为要则,又不能总是有意识地抱着追求觉悟的念头、目的。他在给丞相汤思退(字进之)的信中说:

丞相既存心此段大事因缘,缺减界中虚妄不实,或逆或顺,一一皆是发机时节。但常令方寸虚豁豁地,日用合做底事,随分拨遣,触境逢缘,时时以话头提撕,莫求速效,研穷至理,以悟为则。然第一不得存心等悟,若存心等悟,则被所等之心障却道眼,转急转迟矣。但只提撕话头,蓦然向提撕处,生死心绝,则是归家稳坐之处,得到恁么处了,自然透得古人种种方便,种种异解自不生矣。(《大慧语录》卷三十<答汤丞相>)(19)

既要达到觉悟,又不有意追求等待觉悟,是引导他以平常心来修持看话禅,在无意识地参话头过程中自然而然地达到觉悟。

重视公案语录在禅修中的指导和借鉴意义、主张禅修“以悟为则”两点,被宗杲认为是自己的禅法与默照禅的重要区别所在。

(四)对默照禅的批评

在现存宗杲的语录和书信中,对所谓“默照禅”的批评占有相当大的篇幅。从宗杲的一生经历来看,他是在入闽传法以后开始对默照禅进行批评的,直到去世前几乎没有停止过,经常在宣传看话禅的场合或多或少附带地批评默照禅。这一方面反映了默照禅在当时具有较大社会影响,同时也反映宗杲对默照禅对看话禅可能带来威胁的担心,表示他对批评默照禅的重视。

那么,他所批评的默照禅是一种怎样的禅法?是不是与他同时代的曹洞宗宏智正觉禅师所主张的默照禅?下面让我们先引他批评默照禅的六段语录,然后加以分析说明。

今时学道人,不问僧俗,皆有二种大病:一种多学言句,于言句中作奇特想;一种不能见月亡指,于言句悟入,而闻说佛法禅道不在言句上,便尽拨弃,一向闭眉合眼,做死模样,谓之静坐观心默照,更以此邪见诱引无识庸流曰:静得一日,便是一日工夫。苦哉!殊不知尽是鬼家活计。去得此二种大病,始有参学分。……语默二病不能除,决定障道,不可不知;知得了,始有进修趣向分。(《大慧语录》卷二十<示真如道人>)

而今诸方有一般默照邪禅,见士大夫为尘劳所障,方寸不宁,怗便教他寒灰枯木去,一条白练去,古庙香炉去,冷湫湫地去,将这个休歇人。尔道,还休歇得么?殊不知这个猢狲子不死,如何休歇得!来为先锋,去为殿后底不死,如何休歇得。此风往年福建路极盛。……(《大慧语录》卷十七)

谓佛法禅道不在文字语言上,即一切拨置,噇却现成粥饭了,堆堆地坐在黑山下鬼窟里,唤作默而常照,又唤作如大死底人,又唤作父母未生时事,又唤作空劫已前事,又唤作威音那畔消息,坐来坐去,坐得骨臀生胝,都不敢转动,唤作工夫相次纯熟,却将许多闲言长语,从头作道理商量,传授一遍,谓之宗旨,方寸中依旧黑漫漫地。本要除人我,人我愈高,本要灭无明,无明愈大。(《大慧语录》十九<示东峰居士>)

近年以来有一种邪师,说默照禅,教人十二时中是事莫管,休去歇云,不得做声,恐落今时。往往士大夫为聪明利根所使者,多是厌恶闹处,乍被邪师辈指令静坐,却见省力,便以为是,更不求妙悟,只以默然为极则。某不惜口业,力救此弊,今稍有知非者。(《大慧语录》卷二十六<答陈少卿>)

近世丛林有一种邪禅,执病为药,自不曾有证悟处,而以悟为建立,以悟为接引之词,以悟为落第二头,以悟为枝叶边事。自己既不曾有证悟之处,亦不信他人有证悟者,一味以空寂顽然无知唤作威音那畔空劫已前事。逐日噇却两顿饭,事事不理会,一向嘴卢都地打坐,谓之休去歇去;才涉语言,便唤作落今时,亦谓之儿孙边事。将这黑山下鬼窟里底为极则,亦谓之祖父从来不出门,以已之愚返愚他人。(《大慧语录》卷二十一<示吕机宜>)

近年丛林有一种邪禅,以闭目藏睛,嘴卢都地作妄想,谓之不思议事,亦谓之威音那畔(按:禅宗以《法华经》中的威音王之时表示遥远古代)空劫已前事,才开口便唤作落今时,亦谓之根本上事,亦谓之净极光通达,以悟为落第二头,以悟为枝叶边事。盖渠初发步时便错了,亦不知是错,以悟为建立,既自无悟门,亦不信有悟者。这般底谓之谤大般若,断佛慧命。(《大慧语录》卷二十九<答曹太尉>)(20)

从以上引文,可以看到宗杲所批评的所谓默照禅的主要特征是:(1)与“多学言句”,执著文字经教相对,认为既然“禅道不在言句上”,便否定一切经教和前人公案语录,只是教人每天吃过饭便什么事也不管,什么事也不做,只是一直地闭目静坐下去,说是休歇身心,渐渐地使自己的心静寂得如“寒灰枯木”,洁净得如“一条白练”,冷清得如“古庙香炉”,身心状态简直像个死人一样。(2)所谓“观心默照”,“默而常照”,大概是指在静坐之中默默地入定,使自己的心识自然而然地与自己本有的空寂自性相契。(3)在修持默照禅的过程中避免任何话语,放弃任何有意识地追求觉悟的念头,说不这样便难以摆脱生死苦恼(“第二头”、“今时”,当指俗谛、世俗生死苦恼)。(4)默照禅往年在福建最盛,在其他地方也有很大影响,不少士大夫因为厌喧求静也学修此禅。

宗杲将默照禅称之为“邪禅”,禅师为“邪师”,修此禅为“坐在黑山下鬼窟里”,“谤大般若,断佛慧命”,等等,视之为洪水猛兽,一再地给以抨击。他主要批评以下两点:

第一,默照禅不把经教语句看作是标月之指,借助“言句悟入”,而是片面理解“佛法禅道不在言句”,将经教语句一概抛弃,一味地讲“休去歇去”,“才涉语言,便唤作落今时,亦谓之儿孙边事”。如前所述,宗杲认为经教和记载前人入悟机缘的语录公案对个人修行,达到解脱是具有重要的指导和借鉴意义的。他并且认为,执著语句固然错误,迷信无言之“默”也是偏离解脱之道的。他说:“经云:不著众生所言说,一切有为虚妄事,虽复不依言语道,亦复不著无言说;又云:观语与义,非异非不异;观义与语,亦复如是。若语异义者,则不因语辨义,而以语入义,如灯照色。所以云,依义不依语,依了义经不依不了义经。语默二病不能除,决定障道。”(《大慧语录》卷二十<示真如上道人>)(21)是以中观不二的思想来解释经教语句与超越“言说”的佛道真谛的关系,认为既不可执著迷信经教语句,又不可执著“无言说”,因为佛道真谛要借语句表现,“因语辨义”,“以语入义”的,好像借灯照色(一切境界事物),如果一个人执著于语与默两个极端,皆难以达到觉悟。

第二,默照禅不是“以悟为则”,而是将“悟”当作人为的追求、说教形式而加以否定,所谓“以悟为建立,以悟为接引之词,以悟为落第二头,以悟为枝叶边事”等,竟然“以默然为极则”、以使心境处于“黑漫漫地”、“黑山下鬼窟里底为极则”,意为目的是没有的,一直坐下去,一直默照下去才是最高的原则。宗杲在<答张舍人状元书>中提到,提倡默照禅者也以当年菩提达磨的“壁观”禅法“外息诸缘,内心无喘,心如墙壁,可以入道”作为自己的根据。宗杲说他们是错误地理解达磨的禅法,称之为“错认,何曾会解方便”。(22)此外,宗杲批评他们自己不曾证悟,也不相信别人有证悟者,便一律加以否定。

与宗杲同时代的曹洞宗一代宗师宏智正觉(1091—1157)先后在随州、泗州、舒州、江州庐山、真州、明州传法,提倡默照掸,除在各地传法的语录外,著名的还有篇幅很短的《默照铭》、《坐禅箴》传世。正觉主张通过默然端坐,凝心入定来清净心神,默照内观,领悟自性,如他说:“休去歇去,绝言绝虑,廓无所依,妙无所住。”(《宏智语录》卷四)在《坐禅箴》中说:“佛佛要机,祖祖机要,不触事而知,不对缘而照。”《默照铭》说:“默默忘言,昭昭现前”,“默唯至言,照唯普应;应不堕功,言不涉听”,“宗家默照,透顶透底”(《宏智语录》卷八)(23)。强调绝言虑、休歇、“默默忘言”、在默坐中自然照知等,反映了他提倡的默照禅的主要特色。然而正觉并不排斥公案语录,甚至根据前人语录撰写百则颂古,还有百则拈古。

那么,宗杲抨击的默照禅是专指正觉的默照禅吗?笔者认为宗杲批评的默照禅虽包括正觉的默照禅在内,然而绝不专指他的默照禅。宗杲在绍兴四年(1134)进入福建传法便批评默照禅,此后展转各地,包括两次入住径山,都经常批评默照禅。可见默照禅不仅相当盛行,而且流传的范围很广,是不可能全是由与他同时的正觉的提倡才流行起来的。应当说,正觉的默照禅只是其中一家而已,也许是在理论上比较精细的一家。可以推断,在唐五代以后,丛林中有的禅师因为过分强调语句不能完全表达佛道的思想,便根据自己的理解,对菩提达磨“外息诸缘”的壁观禅法加以发挥,修持以休歇身心为旨要的默照禅。前引宗杲所批评默照禅的语句中的“寒灰枯木去,一条白练去……”并非是正觉及其门下之语,据《宏智语录》卷二所引,应是唐代石头下四世九峰道臻引其先师石霜庆诸的话。(24)

其实,不管是默照禅主张通过默照而自然入悟,还是看话禅主张的借助参究语录中的话头入悟,对照自慧能以后禅宗来说皆有同有异,同者是皆主张体悟自性,异者或默照,或看话,只是修行方式的不同。因此,无论从佛教还是从禅宗的基本性质来看,是不能说二者有邪、正之分的。

宗杲针对当时丛林禅风弊病的批评还不只是默照禅,而是有很多家,现仅引他如下一段语录:

近年以来,禅有多途:或以一问一答,末后多一句为禅者;或以古人入道因缘,聚头商榷云:这里是虚,那里是实;这语玄,那语妙,或代或别为禅者;或以眼见耳闻和会,在三界唯心,万法唯识上,为禅者;或以无言无说,坐在黑山下鬼窟里,闭眉合眼,谓之威音王那畔,父母未生时消息,亦谓之默而常照为禅者。……此辈名为可怜愍者,教中谓之谤大般若,断佛慧命人,千佛出世,不通忏悔。虽是善因,返招恶果。(《大慧语录》卷二十<答张舍人状元))(25)

宗杲在《正法眼藏》的最后所载“上堂示众”中也有一段话比较集中地对当时各种禅风提出批评,有的内容与这段引文相近,并且对人们分类解释临济宗“三玄”、云门宗“三句”和曹洞宗“偏正五位”等门庭施设的做法提出怀疑和批评。限于篇幅,这里不再引证。

二 宗杲与士大夫的交往及其三教一致思想

宗杲幼年上过乡校,读过儒书,在开封天宁寺圆悟克勤门下时曾在“择木堂”负责接待造访的士大夫,后来展转各地传法乃至被编管衡阳、梅州时,一直与士大夫保持密切的交往,在士大夫中有不少弟子或朋友。

据《大慧年谱》,在儒者士大夫中,曾从宗杲虔诚参禅,有所体验或证悟,所谓“恪诚扣道,亲有契证”者,有参政知事李邴(字汉老)、礼部侍郎曾开(字天游)、侍郎张九成、吏部郎中蔡枢(字子历)、给事中江安常(字少明)、提刑吴伟明(字元昭)、给事中冯楫(字济川)、中书舍人吕本中(字居仁)、参政刘大中(字立道、仲懿)、宝文阁学士刘子羽(字彦修)、中书舍人唐文若(字立夫)、御带黄彦节(字节夫)、兵部郎中孙大雅、编修黄文昌(字世永)、楞伽居士郑昂(字尚明)以及秦国夫人计氏法真、幻住道人智常、超宗道人普觉,共18人;曾与宗杲真诚交往并热心问道,所谓“抠衣与列,佩服法言”者,有汪藻(字彦章)、参政知事李光(字泰发)、知枢密院事富直柔(字季申)、侍郎刘岑(字季高)、礼部侍郎曾几(字吉甫,曾开弟)、侍郎徐林(字雅山)、签书枢密院事楼炤(字仲晖)、吏部尚书汪应辰(字圣锡)、左丞相汤思退(字进之)、侍郎方滋(字务德)、提举李琛(号清净居士)、侍郎荣薿(字茂实)、尚书韩仲通、内都知昭庆军承宣使董仲永(字德之)、成州团练使李存约、安庆军承宣使张去为、开府保信军节度使曹勋(字公显)、中书舍人张孝祥(字安国)、御带宁远节度使黄仲威、直殿邓靖(字子立)、无住居士袁祖岩,有21人,以上两项共39人。此外,所谓“空而往,实而归”者更多。(26)《联灯会要》以张九成为宗杲在家嗣法弟子;《嘉泰普灯录》以张九成、李邴、刘彦修、吴伟明、黄彦节、秦国夫人计氏法真、黄文昌为宗杲在家嗣法弟子。

在这些士大夫中,官至丞相的张浚、礼部侍郎张九成,是宗杲的至交,即使彼此遭遇患难时也保持真挚深切的情谊。李邴、曾开、曾几、吕本中、刘子羽、汪藻、李光、富直柔、楼炤、汪应辰、汤思退,以及《大慧语录》所载宗杲示以法语或与之有书信往来者,如兴化军通判刘子翬(字彦冲,刘子羽之弟)、吏部侍郎向子諲(字伯然)、太常少卿陈桷(号无相居士)、中书舍人张孝祥(字安国)等人,都曾身居高位,与宗杲也有较深的交往,在朝廷和社会上具有相当的影响,《宋史》中皆有传。

有的还在宋代儒学史上占有一定地位。明代黄宗羲《宋元学案》卷四十四<赵张诸儒学案>记载张浚的传记,其子张栻别创南轩学派。卷四十载<横浦学案>,张九成曾师事程门四大弟子之一的杨时(字龟山),为横浦学派的创始人。据卷二十六<廌山学案>,吕本中师承程门四大弟子之一的游酢(字定夫)之学,开创紫微学派;曾开也师承游酢之学;卷四十三<刘胡诸儒学案>载有刘子翬传记;卷四十六载<玉山学案>,汪应辰是玉山学派创始人。这些人可谓是宋代的大儒。他们并没有鄙视僧人,都与宗杲保持比较亲近的关系,有时向他询问禅宗的宗旨和修证方法。

宗杲在与他们接触和传法谈禅的过程中,自然要受到他们的影响,并且在自觉不自觉之中将从他们那里得来的东西吸收到他的禅法思想之中。在现存宗杲的语录和著作中记载他向士大夫谈佛教与儒、道二教一致的思想,可以说是他适应当时社会环境向儒者士大夫传法的表现,是宋代三教会通的时代潮流的反映。

宗杲针对有的儒者士大夫批评佛教只是“空寂之教”,不愿意接近。宗杲在《示张太尉》中针对这种看法加以解释。他先引证佛语:“不坏世间相而谈实相”,意为佛教并非要人离开现实社会去修佛法;接着又引传为后秦僧肇所作的《宝藏论》:“寂兮寥兮,宽兮廓兮,(分兮别兮),上则有君,下则有臣,父子亲其居,尊卑异其位。”以此证明佛教与儒家一样主张忠君孝亲,上下,尊卑有序,也在有力地“助扬至尊圣化”,并非只谈空寂。他提出:

三教圣人立教虽异,而其道同归一致,此万古不易之义。(《大慧语录》卷二十二)(27)

意为佛教与儒、道二教虽然立教存在种种不同的地方,然而所依据基本原则——“道”上是一致的。为什么这样说呢?宗杲在《示成机宜》的长篇法语中对此有集中的解释。他说:

三教圣人所说之法,无非劝善诫恶,正人心术。心术不正,则奸邪,唯利是趋。心术正,则忠义,唯理是从。理者,理义之理,非义理之理也。(《大慧语录》卷二十四)(28)

这是从三教的功能,也可以说是从三教的目的的角度讲的。他认为,三教(他主要讲佛、儒二教)皆教导人们行善戒恶,进行道德修养,使人心正直,履行忠义,唯理是从。他特别强调:“理者,理义之理,非义理之理”。大概是说,这个“理”是与佛教讲的世界万有的本体、本源“真如”、“实相”、“佛性”或“本心”相一致的理,是三教一致的“理义”之理,而不是儒家经常讲的“义理”之理。古人常以“宜”解释“义”,意谓处在不同地位奉行不同的伦理、礼节为宜,为义。韩愈《原道》说:“博爱之谓仁,行而宣之之谓义。”臣对君尽忠,子对父母尽孝为义。然而这在佛教看来不是从根本的实相之“理”衍生出来的义,此“义”之理自然不是真如实相之“理”。

宗杲在《答汪状元》的信中还从“性”、“道”更深的层次论述他对三教一致、学儒与修佛道(“为学为道”)一致的见解。他说儒者往往以“仁义礼智信”(五常)为学,而将所谓“格物、忠恕、一以贯之之类”(29)为道,认为这有点像瞎子摸象的寓言所说的那样,“各说异端”,不得要领。宗杲引西汉儒者扬雄《法言·学行章》的话:“学者所以修性。”然后加以发挥,说扬雄所说的“性”就是道,与佛所说的“性成无上道”是一致的。他认为,儒家的五常名教皆源自这个根本的“性”或“道”,是它在某一方面的表现。他说:

仁乃性之仁,义乃性之义,礼乃性之礼,智乃性之智,信乃性之信,义理之义亦性也。作无义事,即背此性,作有义事,即顺此性。然顺背在人,不在性也。仁义礼智信在性,不在人也。人有贤愚,性即无也。若仁义礼智信在贤而不在愚,则圣人之道,有拣择取舍矣,如天降雨择地而下矣。所以云:仁义礼智信在性,而不在人也。贤愚顺背在人,而不在性也。

他认为,世人不分贤愚,本性皆具有仁义礼智信五常,世上之所以存在或贤或愚的差别,是由人们顺应还是违背自己的本性决定的,能够顺应本性者成为贤人,违背者则成为愚人。他的结论是:

若识得仁义礼智信之性起处,则格物、忠恕,一以贯之在其中矣。……所以云:为学为道一也。

……菩提心则忠义心也,名异而体同。但此心与义相遇,则世出世间一网打就,无少无剩矣。(《大慧语录》卷二十八)(30)

从宗杲前后的语句来看,所谓“识得仁义礼智信之性”,就是禅宗所说的体悟自性,达到解脱。他认为,如果到此境界,儒家所说的格物致知、“一以贯之”的忠恕之道也就全实现了,也就意味着成为圣贤。因此,佛教所说的发“菩提心”(觉悟心),也就是儒家的求忠义心,只要此心与先天本具之性相契合,达到解脱,便自然进入超越于世出世之上的精神境界。

宗杲在劝士大夫修习他的看话禅时,经常提到“为学为道一也”的观点。他认为,在修持佛法过程中,“心意识之障道,甚于毒蛇猛虎”,应当截断心意识的分辨、思虑进程,断除围绕个人得失及求取富贵、快乐的念头,只是在一切时间和场合专心致志地摒弃三教圣贤所斥责的,领会思悟他们所提倡赞颂的,便可自然而然地达到圣贤境地。如他在《示罗知县》中所说:

将先圣所诃者,如避毒蛇猛虎,如经蛊毒之乡,滴水莫教入口。然后却以三教圣人所赞者,茶里饭里,喜时怒时,与朋友相酬酢时,侍奉尊长时,与妻儿聚会时,行时住时坐时卧时,触境遇缘,或好或恶时,独居暗室时,不得须臾间断。若如此做工夫,道业不成办,三教圣人皆是妄语人矣。(《大慧语录》卷二十)(31)

不仅如此,他还进一步直接建议士大夫借修持看话禅达到通达三教真理的觉悟境界。他在《示成机宜》中劝成机恭机宜修持看话禅,看当年云门文偃对僧回“杀父杀母,向佛前忏悔,杀佛杀祖时,却向甚处忏悔”所作的回答的“露”(原意当为表露,对众忏悔)字。他说:

若有决定志,但只看个露字,把思量分别尘劳中事底心,移在露字上,行行坐坐,以此露字提撕,日用应缘处,或喜或怒,或善或恶,侍奉尊长处与朋友相酬酢处,读圣人经史处,尽是提撕底时节。蓦然不知不觉,向露字上绝却消息。三教圣人所说之法,不著一一问人,自然头头上明,物物上显矣。(《大慧语录》卷二十四)(32)

在《答汪状元》(二)中劝汪圣锡状元看赵州和尚的“狗子无佛性话”,说:

赵州狗子无佛性话,左右如人捕贼已知窝盘处,但未提著耳。请快著精彩,不得有少间断,时时向行住坐卧处看,读书史处,修仁义礼智信处,侍奉尊长处,提诲学者处,吃粥吃饭处,与之厮崖,忽然打失布袋,夫复何言。(《大慧语录》卷二十八)(33)

按照宗杲的说法,通过修看话禅,不管是看“露”字,还是看“无”字的话头,皆可进入与无念、无生相契合的精神境界,不仅能够顿悟自性、佛道达到解脱,同时也意味着洞晓三教圣人所说之法,所谓“自然头头上明,物物上显”。他甚至说,如果一旦到此境地,便可进入精神高度圆融和自由解脱的佛(法王)的境界,如他在《答汪状元》(一)中所说:“儒即释,释即儒,僧即俗,俗即僧,凡即圣,圣即凡,我即尔,尔即我,天即地,地即天,波即水,水即波,酥酪醍醐搅成一味,瓶盘钗钏熔成一金。在我不在人。得到这个田地,由我指挥,所谓我为法王,于法自在,得失是非,焉有罣碍。”(《大慧语录》卷二十八)(33)然而他虽提出这一结论,却没有进行深入细致的说明。

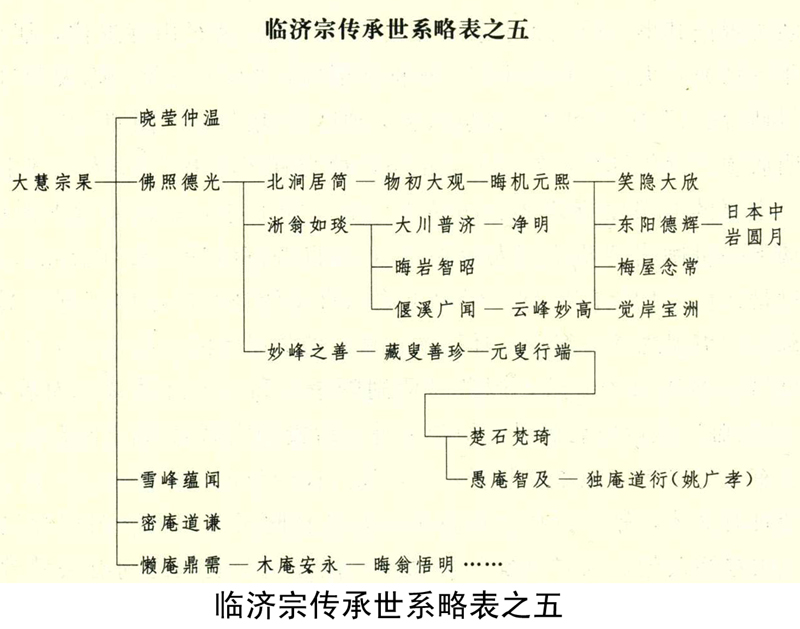

三 大慧宗杲的法系——大慧派

宗杲僧俗弟子很多,据《大慧年谱》记载,有度门弟子(当指直接从他出家者)净初等84人;嗣法弟子有110多人,其中著名的有泉州教忠寺弥光、福州西禅寺鼎需、福州东禅寺思岳、饶州荐福寺悟本(或作道本)、温州能仁寺祖元、庐山东林寺道颜、福州西禅寺守净、明州育王寺遵璞、建宁府开善寺道谦、衡山伊山寺冲密、潭州沩山寺法宝、福州雪峰寺慧日蕴闻、温州净居寺妙道、平江资寿寺妙总(尼僧,哲宗时丞相苏颂之孙女)等人。南宋悟明《联灯会要》卷十七、卷十八目录载宗杲嗣法弟子14人,前面未提到的出家弟子2人:明州阿育王寺佛照德光、建宁府竹原庵宗元。南宋正受《嘉泰普灯录》卷十八目录载其嗣法弟子75人,在正文载录者仅27人,其他以“无机语”皆未收录。大慧的弟子及其法系形成临济宗的大慧派,长期主要遍布于南方广大地区,一直传承到明清时期以后。

现仅对鼎需、德光及晓莹三人进行介绍。

鼎需(1092—1153)是宗杲在福建收的弟子之一,长期在福建传法。俗姓林,福州长乐人。长期习儒学,因偶尔读《遗教经》对佛教产生信仰,出家行脚参禅,遍历湖湘丛林,“眼空四方,无可意者”,回到故乡结茅庵于羌峰独自修禅,后接受黄龙惟清的弟子佛心本才禅师的劝告,放弃“厌喧求静,独善其身”的想法,在大乘寺任首座。宗杲入闽,在洋屿庵传法,弥光约他前往参谒,听宗杲上堂说法,衷心叹服,成为弟子。一日宗杲问:“内不放出,外不放入,正恁么时如何?”鼎需正要回答,被宗杲用竹篦连打脊三下,“于此大悟”。(《联灯会要》卷十七<鼎需章>)鼎需长期在福州西禅寺传法,有《懒庵需禅师语》传世(35)。弟子有鼓山安永、龙翔南雅、天王志清等人。安永的弟子晦翁悟明编撰禅宗史书“五灯”之一《宗门联灯会要》三十卷行世。大慧派中正是鼎需这一支传到明清以后。

德光在宗杲身边虽然不过一年多的时间,然而由于后来受到孝宗的崇信,影响很大。

佛照德光(1121—1203),俗姓彭,临江新喻(今江西新余)人。名德光,佛照是南宋孝宗所赐之号。幼年父母双亡,靠伯父母养育,年二十一岁从本郡南山光化寺普青禅师(36)出家,曾随师入闽参学。他先后参谒临济宗杨岐派法演下二世月庵善果、三世应庵昙华及百丈震禅师,皆未契悟,听说宗杲从梅州北归住持明州天童寺,便前往参谒。宗杲手持竹篦子以当年首山省念勘验归省的禅语让他答,所谓:“唤作竹篦则触,不唤作竹篦则背,不得下语,不得无语,不得意根下卜度,不得向举起处承当,速道速道!”意为称竹篦则违犯参禅不得正面回应的规约;不称竹篦则背于常理,既不许回答,又不许不回答,不得以自心揣度,也不许从提问处考虑。德光机智地绕开这个话题,采取讥讽的口吻说:“杜撰长老,如麻似粟。”宗杲反问:“你是第几个?”他答:“今日捉败这老贼。”他的机敏反应得到宗杲的赞许,便成为宗杲弟子。(《古尊宿语录》卷四十八载《佛照禅师奏对录》)第二年涅槃日(阴历二月十五日),德光在参究“佛常住法身,何有生灭”的话头中“忽然契悟”,并得到宗杲的印可。在宗杲第二次住持径山寺时,他应请到径山度过一个夏安居。此后,德光曾到蒋山看望应庵昙华,昙华对他很赏识,并把他介绍给侍郎李浩(37)。孝宗乾道三年(1167)李浩知台州(治今浙江临海县),礼请德光住持天台山的鸿福寺、台州的天宁寺,四方学人投到他门下的很多。

宋孝宗尊崇佛教,爱读《楞严经》、《圆觉经》,曾诏宗杲再度住持径山,并派人向宗杲问“佛法大意”,赐予“大慧禅师”之号。淳熙三年(1176)春,孝宗诏德光到临安住持灵隐寺,派使者参加德光开堂升座的仪式并降香,当年冬召请德光入宫,让他住在观堂,连续五天请他说法谈禅,赐以自作偈颂及“佛照禅师”之号。此后,德光先后住持育王寺、径山寺,四次应诏入宫说法。在这期间,德光向孝宗进献自著《宗门直指》介绍禅宗。孝宗在绍熙元年(1190)让位于光宗自为太上皇之后,又两次请德光入宫说法。《古尊宿语录》卷四十八所载的《佛照禅师奏对录》,记载在这十七年期间德光七次应诏入宫与孝宗谈论佛法的内容。主要有以下几点:

(1)德光应孝宗之问,介绍自己的求法修学经历;

(2)德光称颂孝宗是菩萨“乘愿力而来,示现帝王身”,借向他介绍和解释古今著名有趣的公案,对禅宗的基本宗旨,如即心是佛,见性成佛,着重心悟而不重文字等,进行简单通俗地说明,以引起孝宗对禅法的兴趣,并且劝他“念念扣己而参”,“直至成佛,永无退转”;

(3)孝宗向德光讲述自己对佛法禅宗的理解,例如,用偈颂来对禅宗语句“即心即佛,非心非佛”的意思进行阐释,曰:“欲言心佛难分别,俱是精微无碍通,跳出千重缚不住,天涯海角任西东。”他曾表示,自古帝王英雄信奉佛教者少,“秀才家多不信佛法”;又说“自古帝王无悟道者”,实际以自己悟道自任。他在最后一次召请德光入宫说法时,甚至能够对佛法进行归纳,说:“佛法无多子,一言以蔽之:但无妄念而已;若起妄念,则有生灭。”可见他对佛法有了相当的了解。

孝宗在淳熙八年(1181)著《原道论》,认为唐代韩愈的《原道》批评佛法的说法是“文烦而理迂”,而以佛教的五戒比附儒家的五常——仁义礼智信,提出儒释道三教并用,所谓“以佛修心,以道养生,以儒治世”。(38)可以认为,孝宗对佛教的态度及对三教功能的看法,是深受宋代三教会通思潮的影响的。

德光在多次应诏入宫说法过程中,得到皇帝、大臣的很多赏赐,有金玉器具、缯彩,计三万缗。他全用来为育王寺买田地,每年“增谷五千(斗?)”。国史修撰陆游曾记其事。德光在宁宗庆元元年(1195)从径山寺退位,居于东庵,嘉泰三年(1203)去世,年八十三。死前作偈曰:“八十三年,弥天罪过,末后殷勤,尽情说破。”宁宗赐谥“普惠宗觉大禅师”,塔号曰“圆照”。(39)

据明居顶《续传灯录》卷三十五记载,德光有嗣法弟子14人,其中有传录者6人,主要的有灵隐寺之善、净慈寺居简、径山寺如琰、天童寺派禅师等。径山如琰下一世晦岩智昭撰《人天眼目》,二世普济编撰《五灯会元》;净慈居简下三世是元代名僧笑隐大欣、奉敕重修《百丈清规》的东阳德辉、撰《佛祖历代通载》的梅屋念常、编撰《释氏稽古略》的觉岸宝洲。

宗杲另一嗣法弟子晓莹,因著《罗湖野录》和《云卧丛谈》而著名后世。字仲温,“云卧”是以庵名为号。历参丛林,后投到大慧宗杲门下学法,在丛林和社会上有一定名望,晚年归罗湖之上,杜门极少与世人交往。

晓莹具有文才,勤于写作。他将生平在丛林间所见闻的著名禅师提唱的语句、士大夫参禅及他们与禅僧交往的佚事,以及他与友朋之间有关佛教禅法的谈论,或从残碑蠹简得来的佛教史事,荟萃成编,题名《罗湖野录》。此外,晓莹在南宋绍兴二十五年(1155)住感山(在今江西丰城县)时,根据以往自己在丛林及士大夫中的见闻,编撰《感山云卧丛谈》。二书出世以来皆受到丛林禅僧及士大夫的欢迎。(40)

《罗湖野录》、《云卧丛谈》现存,皆二卷,对我们了解和研究宋代佛教禅宗历史很有参考价值。

总之,宗杲是临济宗继汾阳善昭、石霜楚圆、黄龙慧南、杨岐方会及圆悟克勤之后,声望最高的一位禅师,他不仅在佛教界拥有较大影响,在当时儒者士大夫中的影响更大,对宋代佛、儒二教的会通起到很大的推动作用。宗杲在继承以往禅宗重心性自悟和反对执著语句的禅法基础上提出看话头的禅法,不仅为他的弟子直接继承,而且成为禅宗中占主流地位的禅法,一直流传到明清时代,在流传中也有人将它与净土念佛法门相结合。宗杲的僧俗弟子之多和影响之大,是自北宋以来未曾有过的,可以说是临济宗达到极盛的表现。

① 分别载《大正藏》卷47,第819页中、第822页中、第825页上。

② 载《大正藏》卷47,第826页下。

③ 载《大正藏》卷47,第821页上。

④ 分别载《大正藏》卷47,第888页中、906页下至907页上。

⑤ 据《大慧语录》卷二十一<示徐提刑>、卷十八<孙通判请普说>,分别载《大正藏》卷47,第899页下至第900页上、第888页下。

⑥ 《大正藏》卷47,第813页上中、第892页下、第880页中。

⑦ 据《佛祖统纪》卷五引《梅溪集》,王安石(1021—1086)曾同佛慧泉禅师世尊拈花的出典,泉禅师答“藏经所不载”。王安石说他在“翰苑”(翰林院)见过一部《大梵王问佛决疑经》三卷有此内容。此经现存,被认为是伪经。

⑧ 《大正藏》卷47,第826页中,另见《联灯会要》卷十七。

⑨ 三段引文分别载于《大正藏》卷47,第910页上、第919页下、第913页中。

⑩ 《大正藏》卷47,第829页中下。

(11) 同上书,第895页中。

(12) 两段语录分别载《大正藏》卷47,第934页中、第896页上。

(13) 《大正藏》卷48,第209页上。

(14) 《大正藏》卷47,第865页下。

(15) 三则公案分别见《古尊宿语录》卷十三<赵州语录>;《云门录》卷上,载《大正藏》卷47,第550页中;《天圣广灯录》卷十六<归省章>。

(16) 《大正藏》卷47,第896页下。

(17) 以上五段引文,分别载《大正藏》卷47,第886页上、第893页下、第901页上、第901页下至第902页上、第903页中至下。

(18) 《大正藏》卷47,第892页上。

(19) 《大正藏》卷47,第941页下至第942页上。

(20) 这六段语录分别载《大正藏》卷47,第895页中、第884页下至885页上、第892页上、第923页上、第901页下、第939页上。

(21) 《大正藏》卷47,第895页中。

(22) 《大慧语语录》卷三十,载《大正藏》卷47,第941页中。

(23) 分别载《大正藏》卷48,第53页上、第98页上中、第100页上中。

(24) 载《大正藏》卷48,第27页上。另外在明代居顶《续传灯录》卷十九<云峰志璇章>中也引“休去歇去,一念万年去,寒灰枯木去,古庙香炉去,一条白练去……”说是引古人语句,志璇本人并不主张如此。

(25) 《大正藏》卷47,第941页下至第942页上。

(26) 石井修道《大慧普觉禅师年谱研究(下)》(载1982年《驹泽大学佛教学部研究纪要》第四十号)对宗杲僧俗弟子的生平有简单考证,并附有据其他史书考证出的嗣法弟子74人,可以参考。

(27) 《大正藏》卷47,第906页上中。

(28) 同上书,第912页中。

(29) 《大学》说“致知在格物”,此后才可能诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。《论语·里仁章》载曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。”

(30) 两段引文皆载《大正藏》卷47,第932页下。

(31) 《大正藏》卷47,第897页下。

(32) 同上书,第912页上。

(33) 《大正藏》卷47,第933页上。

(34) 同上书,第31页中。

(35) 参《五灯会元》卷二十<鼎需传>及《续古尊宿语要》卷五。

(36) 此据《古尊宿语录》卷四十八所载《佛照禅师奏对录》。《联灯会要》卷十八及《五灯会元》卷二十所载<德光传>谓“吉禅师”。《佛祖历代通载》卷二十<德光传>(载《大正藏》卷49,第694页)谓“光化禅院主僧足庵”。足庵也许是号,与普吉当是同一人。

(37) 李浩,《宋史》卷三八八有传。

(38) 载《佛祖统纪》卷四十八,《大正藏》卷49,第429页下至第430页上。

(39) 德光生平,主要据《佛祖历代通载》卷二十<德光传>,并参考《古尊宿语录》卷四十八载《奏对录》等。

(40) 据如惺《大明高僧传》卷八<晓莹传>、《佛祖历代通载》卷二十二,分别载《大正藏》卷50,第933页中与《大正藏》卷49,第688页中。

![]()