佛教徒修行、生活的场所称作伽蓝或寺院。“伽蓝”是梵文Sangharama的音译,意为“静园”。“寺者,《释名》曰:‘寺,嗣也,治事者相嗣续于其内也。本是司名,西僧乍来,权止公司,移入别居,不忘其本,还标寺号。’僧寺之名,始于此也。”①一寺之中可以有若干规模较小的院,“院”是佛教徒斋所的又一泛称。寺院是僧众弘法布道的主要场所,是佛教的主要组织形式,也是佛教文化的重要载体。因此,考察佛教寺院的地理分布是西北佛教历史文化地理研究的首要内容。

一、汉魏两晋南北朝时期

佛教创立于公元前6世纪至公元前5世纪的古印度,开始主要流行于恒河中、上游地区。公元前3世纪以后,佛教开始向印度各地及其周边国家传播,向南传入斯里兰卡和东南亚国家,向北传入大夏、安息以及大月氏,并越过葱岭传入中国西北地区,最后传入中国内地。世所公认的中国内地最早的佛教寺院是建于东汉明帝永平年间(公元58—75年)的洛阳白马寺②。佛教在中国主要经由西北陆路传入内地③,因此,西北地区当有比内地洛阳白马寺更早的佛教寺院。

公元1世纪④,佛教开始传入了中国内地。佛教经由西北地区传入中原内地,因而,佛教传入西北地区的时间比传入内地的时间早。根据汉、藏文献记载,早在公元前1世纪,有迦湿弥罗国(今克什米尔)商僧毗卢折那⑤就在于阗(今新疆和田)传布佛法⑥,这是佛教在我国西北地区传播之始。史书记载,毗卢折那在于阗弘法时,于阗国就营建了赞摩寺⑦。赞摩寺又称作桚摩寺、匝摩寺,藏文作Tsar-ma,于阗文作Tcarma⑧,是毗卢折那弘法时所建,即当建于公元前1世纪。1900—1901年,英国人斯坦因在西域实地考察后认定,今新疆和田姚头冈东南13英里的Chalma-Kazān之地即是赞摩寺遗址⑨。赞摩寺是于阗国建立的第一座佛教寺院⑩,也是佛教始传我国西北地区的重要标志。因此,可以说赞摩寺是有史可考的我国西北地区最早的佛教寺院,它比世所公认的中国最早的佛教寺院洛阳白马寺至少还早六七十年。

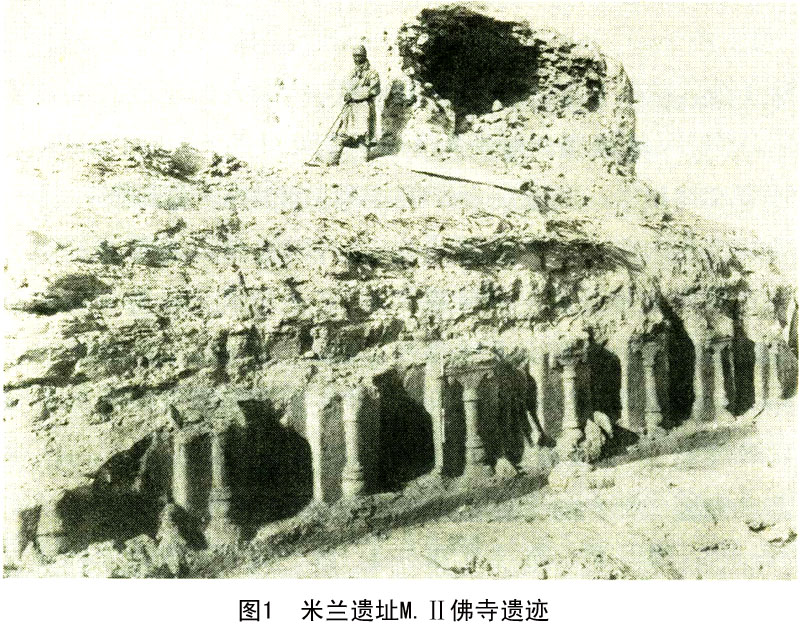

1906—1907年,英国人斯坦因在今新疆若羌东北的米兰发现了数座佛教寺院,主要发掘了其中的3座佛寺(11)。1913—1914年,斯坦因又重点发掘了其中的另外4座佛寺(12)(图1、图2)。米兰佛寺可分为前、后两期,第一期开始于2世纪末,第二期为4世纪中期至5世纪末。米兰第一期佛寺的年代可追溯到东汉中、晚期,是中国境内现存最早的佛教寺院(13),也就是我国西北地区现存最早的佛教寺院。

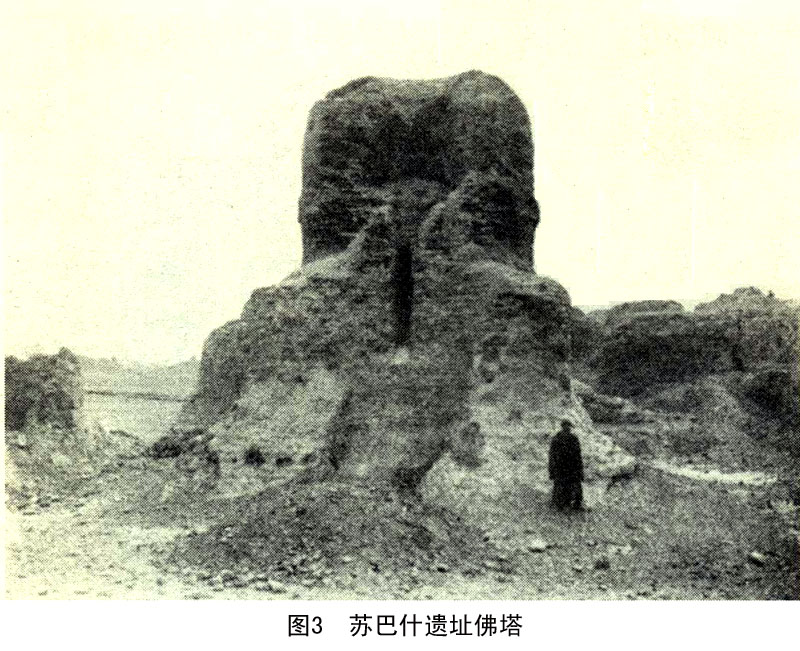

20世纪50年代,我国考古工作者在龟兹苏巴什吉城(在今新疆库车县西北确尔山南麓)发现了古塔寺遗址(14)(图3)。经碳十四年代测定,西寺时当公元410—475年间,大约在西凉建初至北魏孝文帝时期;东寺时当公元200—230年间,大约在汉献帝至魏明帝时期(15)。

20世纪70年代末,我国考古工作者还在新疆和田县南6.25公里处的玉龙喀什河西岸买力克阿瓦提遗址发现了小立佛像、残坐佛像、小佛头以及另有各种花纹的佛身残块。从出土的呈犍陀罗风格的许多小型原始佛像来看,这里是一座东汉佛教寺院遗址(16)。

于阗赞摩寺、米兰佛寺以及龟兹东寺和西寺是汉魏时期西域十分著名的佛教寺院,是时西域当有更多规模大小不同的佛教寺院。然而,对于汉魏时期的寺院建置,唐人已不甚了了。唐代佛教史学家道宣就曾说:“自释教之来振旦,开济极焉。……然弘教在人,有国为本,度人立寺,图像译经,世约相求,故叙由来昌明佛教,而汉魏已往固无得而称闻。”(17)后赵中书郎王度称:“往汉明感梦,初传其道,惟听西域人得立寺都邑,以奉其神,其汉人皆不得出家。魏承汉制,亦循前规。”(18)由此看来,汉魏时期佛教虽已传入中国,但是政府限制汉人出家,只允许为西域僧侣立寺,还没有大量兴建寺院。不过,如上所述,当时的西域已有不少佛教寺院。毋庸置疑,西域是汉魏时期西北地区佛教寺院分布的重心所在。

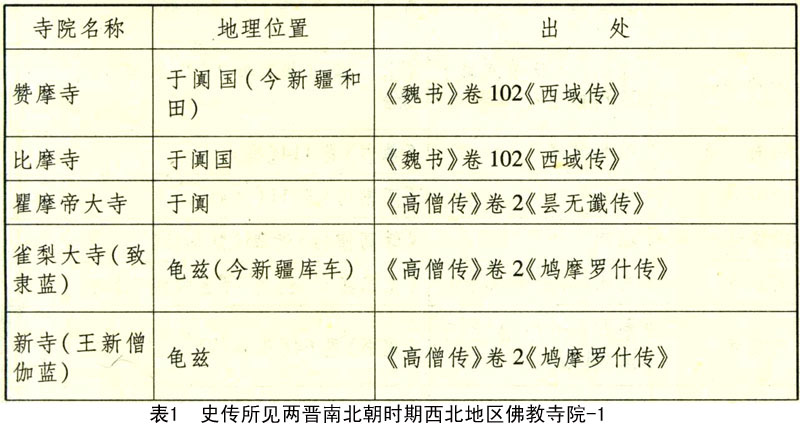

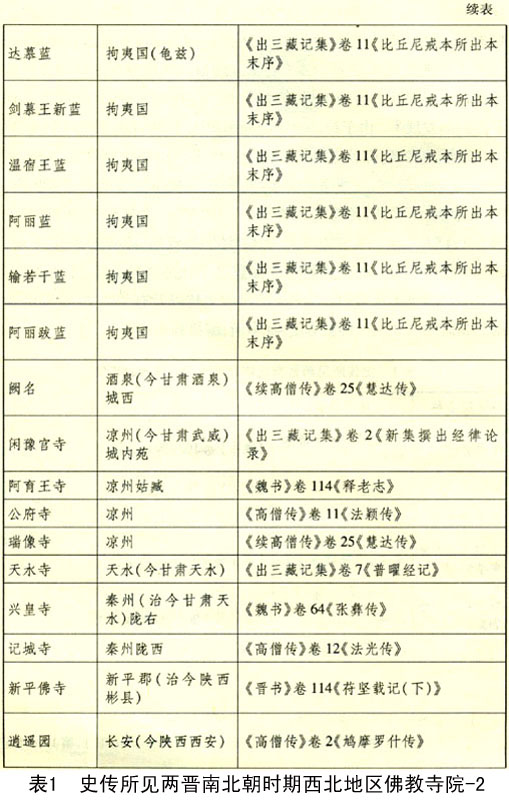

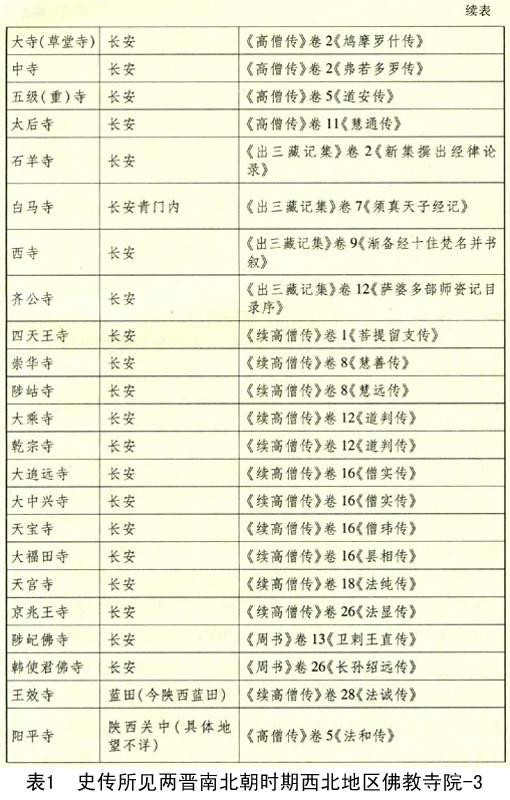

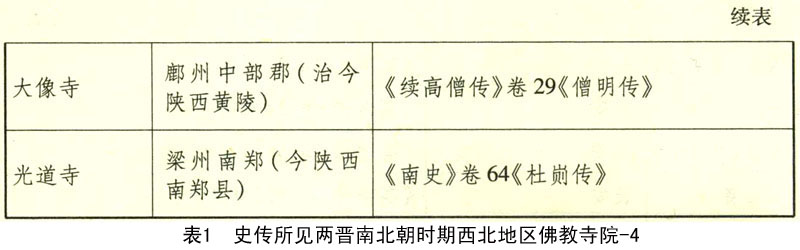

佛教于两汉之际传入中国,当时人们以传统的宗教观念接受它,把佛教视为神仙方术的一种,只有统治阶级中的少数人信奉。“于时魏境虽有佛法,而道风讹替”(19),“时孙权已制江左,而佛教未行”(20)。佛教在汉魏之世,规模和影响都不大。两晋南北朝时期,由于战乱频繁,民生凋敝,因而验体咎报应、求福田饶益,成为平民之风尚,佛教信仰者日众。其次,由于魏晋时期玄学盛行,玄学祖尚浮虚,佯狂遁世,与佛教旨趣相同,佛学因而得助于玄学,相得益彰,促进了佛教的发展。其三,汉魏之后,西北地区戎狄杂居,及至西晋倾覆,胡人统治,“佛是戎神,正所应奉”(21),十六国诸胡所建政权的统治者皆以佛教作为巩固其统治的工具,不遗余力地弘扬佛法,从而使佛教得到了空前的发展(22)。由于统治阶级的利用和扶持,两晋南北朝时期,佛教在中国迅速发展,佛教寺院建置也随之增多。唐释法琳所著《辩正论·十代奉佛篇》称,元魏国家大寺47所,王公贵室五等诸侯寺839所,百姓造寺3万余所,西晋西京佛寺计有180所,东晋佛寺1768所,刘宋佛寺1913所,南齐佛寺2015所,萧梁佛寺2846所,陈有佛寺1232所,北周佛寺931所。两晋南北朝各代数以千计的佛教寺院,于史无征,其分布状况也无从得知。笔者查阅佛教史传以及有关正史,检得两晋南北朝时期西北地区佛教寺院40多所,编排列表如下:

据表1,史传所见两晋南北朝时期西北地区佛教寺院仅有46所,许多州、郡、县竟无一寺。需要指出的是,表中没有寺院的州、郡、县并非一概没有寺院,只是由于佛教史传仅记与高僧大德有关的寺院,与政治人物和政治事件相关的寺院在正史中才会附带涉及。尽管表1虽非尽括所有佛教寺院,然亦确有其代表性,我们从中可以看出两晋南北朝时期西北地区佛教寺院地理分布的一些特点:

(1)汉魏时期西北地区佛教寺院分布的重心——西域在两晋南北朝时期仍然是西北佛教寺院分布最多的地区。据表1,两晋南北朝时期的西北地区有3所以上(包括3所)佛教寺院的地方只有4处:于阗(3所)、凉州(4所)、龟兹(8所)、长安(22所)。从统计学的意义上说,表1中有3所以上寺院的地方即是当时佛教寺院分布较多的地区,而其中两处在西域,这表明西域是两晋南北朝时期西北佛教寺院分布最多的地区。至于西域佛教寺院的具体数量在表1中不为最多,那是由于西域僻处边陲,史传对西域之佛教寺院往往疏略不备。事实上,两晋南北朝时期,佛教在西域最为兴盛,西域之佛教寺院数量众多、规模宏大,非西北地区他处可与比拟。《魏书·西域传》称:于阗“俗重佛法,寺塔、僧尼甚众”。东晋著名高僧法显西行求法,他于公元401年来到于阗,目睹“彼国人民星居,家家门前皆起小塔,最小者可高二丈许。……其国中十四大僧伽蓝,不数小者。……其城西七八里有僧伽蓝,名王新寺。作来八十年,经三王方成。可高二十五丈,雕文刻镂,金银覆上,众宝合成。塔后作佛堂,庄严妙好,梁柱、户扇、窗牖,皆以金薄。别作僧房,亦严丽整饰,非言可尽”(23)。1901年和1906年,英国人斯坦因在今新疆和田地区民丰县城北部的尼雅遗址发现了多处古代房屋残迹,其中有些房址即是佛寺(24)。中日共同尼雅遗址学术考察队于1995年至1996年先后两次对尼雅遗址中编号为93A35(斯坦因编号NV)的一组古代佛教建筑遗址进行了清理发掘,结合尼雅其他编号遗址中出土的材料,我国考古工作者认为,这座佛寺兴建的年代早于同属一个建筑群所出汉文木简纪年的“泰始五年”(269年)(25)。尼雅93A35号遗址中的佛寺,是信而有征的两晋时期西北地区较早的佛教寺院。又《晋书·四夷传》称:龟兹“俗有城廓,其城三重,中有佛塔庙千所”。《出三藏记集》卷11《比丘尼戒本所出本末序》云:“拘夷国(龟兹)寺甚多,修饰至丽。王宫雕镂,立佛形像,与寺无异。”这篇序文所记龟兹的8所佛教寺院(参看表1),王新僧伽蓝即《高僧传》中所说的新寺(26),致隶蓝即《高僧传》中所说的雀梨大寺(27)。雀梨大寺是古代龟兹境内十分著名的佛教寺院,其遗址在今新疆库车苏巴什铜厂河两岸(28)。考古发现的龟兹石窟寺有十多处,其中大都为两晋南北朝时期所凿。两晋南北朝时期的西域,除了于阗和龟兹,高昌(今新疆吐鲁番)等地亦有不少佛教寺院。吐鲁番文书中,带有家族性质的高昌佛寺就有阴寺、史寺、冯寺、鄯寺、康寺、许寺、杨寺、侯寺、赵寺、韩寺、白寺、苏寺、张寺、索寺、令狐寺、阚寺、司马寺、元寺、竺寺、黄寺、范寺、卜寺、左寺、员寺、曹寺、田氏、牛寺、樊寺、汜寺、裴寺、周寺、解寺、程寺、刘寺、画寺、隗寺、王寺、孔寺、安寺、郑寺等40余寺(29)。

(2)两晋南北朝时期,佛教在西北地区东部有了较大的发展,形成了以凉州(今甘肃武威)为中心的一条较为狭长的河陇佛寺分布带,有敦煌、酒泉、凉州、天水几个分布点。据表1,在这条分布带上曾有8所佛教寺院,凉州最多(4所),是这条分布带上的中心点。这是因为南北朝时期,北方地区在魏平凉以前,佛教中心在凉州(30)。据表1,敦煌没有1所佛教寺院,阙漏很大。史载:“敦煌地接西域,道俗交得其旧式,村坞相属,多有塔寺”(31)。西晋时,高僧法乘曾到敦煌,“立寺延学,忘身为道,诲而不倦”(32)。罽宾(今克什米尔)人法秀“进到敦煌,于闲旷之地建立精舍,植*(左木右奈)千株,开园百亩,房阁池沼,极为严净”(33)。据敦煌写本P2551号背面《李义修佛龛碑》,晋惠帝元康三年或四年,沙门乐尊、法良也曾在敦煌创建有佛寺(34),敦煌文书所见西晋至北周的敦煌佛寺有仙岩寺、建文寺,长乐寺、龙泉寺、法海寺、普济寺、阿育王寺、梵释寺、永晖寺、囗教寺(35)。凡此表明,敦煌也是河陇佛寺分布带上的一个中心点。

(3)长安是两晋南北朝时期西北地区佛教寺院地理分布中新的增长点。两晋南北朝时期,史传可考的长安佛教寺院有22所(36),是表1中寺院最多的地区。长安曾为西晋、前秦、后秦、西魏、北周的首都,史家记载较详,因而见于史传的佛教寺院相对最多。我们不能据此就认为长安是两晋南北朝时期西北佛教寺院分布最多的地区。然而,长安佛教寺院相对最多,却也充分表明,长安是两晋南北朝时期西北佛教寺院分布的密集地区之一,佛教活动很兴盛。事实正是如此,长安在两晋时期就是全国的佛教三大传播中心之一(37)。前秦和后秦时,长安不仅是译经重镇,而且是佛学研究中心(38)。直到北周,长安的佛教仍很兴盛,后来导致了北周武帝灭佛。

① 《大宋僧史略》卷上《创造伽蓝》。

② 《魏书》卷114《释老志》曰:“帝(汉明帝)遣郎中蔡愔、博士弟子秦景等使于天竺,写浮屠遗范。愔仍与沙门摄摩腾、竺法兰东还洛阳……愔之还也,以白马负经而至,汉因立白马寺于洛城雍门西。”《洛阳伽蓝记》卷4曰:“白马寺,汉明帝所立也。佛教入中国之始。”白马寺遗址在洛阳故城城西。

③ 梁启超否定中国佛教西域陆路传播说(《佛教之初输入》、《佛教与西域》、《又佛教与西域》,见梁启超《佛学研究十八篇》,上海古籍出版社2001年版,第21—39页、第92—100页、第101—112页),黄文弼认为佛教传入西域较内地晚(《佛教传入鄯善与西方文化的输入问题》,见黄文弼《西北史地论丛》,上海人民出版社1981年版,第240—260页),持相同观点的还有吴焯、宋肃瀛等人。汤用彤先生认为,佛教东渐首先经由西域之大月氏、康居、安息诸国,其交通多由陆路(汤用彤:《汉魏两晋南北朝佛教史》,北京大学出版社1997年版,第33—60页)。他指出:“汉晋之间,佛教来自西域,月氏、于阗、龟兹为其时重镇。”(汤用彤:《隋唐佛教史稿·绪言》,中华书局1982年版)吕澂先生也认为:“佛教传入西域,时间要比内地早,但早到什么程度,现在还不能确定……佛学传入中国是在二世纪中叶,传入内地之前,还应当有一个时期在西域流通。”(吕澂:《中国佛学源流略讲》,中华书局1979年版,第40页)季羡林先生指出:“佛教是公元前传入中国的,具体的时间现在还无法确定。最初不是直接从印度传来的,而是间接经过中央亚细亚和新疆一带的、有些今天名义上已经不存在的民族,如大月支、安息、康居等国传入的。”(季羡林:《中印文化关系史论文集》,三联书店1982年版,第180页)佛教在中国主要经由西北陆路传入内地,殆无疑义,近年来也已为学术界所普遍接受。

④ 佛教何时传入中国内地,诸说纷纭,一般认为是在西汉末年、东汉初年,即公元1世纪,这里采用学术界通行的说法。参看任继愈主编《中国佛教史》第1卷,中国社会科学出版社1985年版,第45—67页。

⑤ 毗卢折那是梵文Vairocana的音译,亦译作毗卢遮那、毗卢舍、毗卢旃,意译为“遍照”。

⑥ 佛教何时传入西域,学术界有4种不同观点:公元前3世纪,公元前3至2世纪之间,公元前1世纪,公元1世纪。参见高永久《西域古代民族宗教综论》,高等教育出版社1997年版,第73—75页。本书所说的西域,概指狭义上的西域,即今新疆地区。这里采用第3种说法,即最早约在公元前1世纪佛教传入西域。参看(日)羽溪了谛《西域之佛教》,贺昌群译,商务印书馆1999年版,第138—143页。

⑦ 《魏书》卷102《西域传》曰:“[于阗]城南五十里有赞摩寺,即昔罗汉比丘比卢旃为其王造覆盆浮图之所,石上有辟支佛跣处,双迹犹存。”同见《北史》卷97《西域传》和《周书》卷50《异域传(下)》,亦见于《大唐西城记》卷12和《大慈恩寺三藏法师传》卷5。

⑧ 张广达、荣新江:《于阗佛寺志》,载《世界宗教研究》1986年第3期。

⑨ A. Stein, Aacient Khotan, Oxford, 1907, P.233.

⑩ 《大慈恩寺三藏法师传》卷5曰:“[于阗]王城南十余里,有大伽蓝,此国先王为毗卢折那罗汉建也……故此伽蓝即最初之立也。”

(11) A. Stein, Serindia, Vol.Ⅰ, Oxford, 1921, PP.485—547.

(12) A. Stein, Innermost Asia, Vol.Ⅰ, Oxford, 1928, PP.169—179.

(13) 林立:《米兰佛寺考》,载《考古与文物》2003年第3期。

(14) 黄文弼:《新疆考古的发现》,载《考古》1959年第2期。

(15) 中国文物保护研究所碳十四实验室:《碳十四年代测定报告(二)》,载《文物》1980年第2期。

(16) 李遇春:《新疆和田县买力克阿瓦提遗址的调查和试掘》,载《文物》1981年第1期。

(17) 《释迦方志》卷下《教相篇》。

(18) 《高僧传》卷9《竺佛图澄传》。

(19) 《高僧传》卷1《昙柯迦罗传》。

(20) 《高僧传》卷1《康僧会传》。

(21) 《高僧传》卷9《竺佛图澄传》。

(22) 汤用彤:《汉魏两晋南北朝佛教史》,北京大学出版社1997年版,第133—135页。

(23) (东晋)法显:《法显传》,章巽校注,上海古籍出版社1985年版,第13—14页。

(24) 参看斯坦因《西域考古记》第五章和第六章,向达译,中华书局1936年版。

(25) 张铁男:《尼雅佛教寺院遗址的发掘与研究》,载《西域研究》2000年第1期。

(26) 《高僧传》卷2《鸠摩罗什传》:“有顷,什母辞往天竺,谓龟兹王白纯曰:‘汝国寻衰,吾其去矣。’行至天竺,进登三果。什母临去谓什曰:‘方等深教,应大阐真丹,传之东土,唯尔之力。但于自身无利,其可如何。’什曰:‘大士之道,利彼忘驱。若必使大化流传,能洗悟矇俗,虽复身当炉镬,苦而无恨。’于是留住龟兹,止于新寺。”

(27) 《出三藏记集》卷11《比丘尼戒本所出本末序》:“拘夷国(龟兹)寺甚多,修饰至丽。……北山寺名致隶蓝,六十僧。”《水经注》卷2引道安《西域记》云:“龟兹国北四十里山上有寺,名雀离大清寺。”致隶蓝即雀离大清寺,雀离大清寺在《高僧传》中作雀梨大寺,《高僧传》卷2《鸠摩罗什传》曰:“什在胎时,其母自觉神悟超解,有倍常日。闻雀梨大寺名德既多,又有得道之僧,即与王族贵女,德行诸尼,弥日设供,请斋听法。”雀离、雀梨,只是同名译字不同,参看伯希和《吐火罗语与库车语》,载冯承钧译《吐火罗语考》,中华书局1957年版,第131页。

(28) A. Stein,Innermost Asia,Vol.Ⅱ,Oxford,1928,P.806.

(29) 杜斗城、郑炳林:《高昌王国的民族和人口结构》,载《西北民族研究》1988年第1期。

(30) 张伟然:《南北朝佛教地理的初步研究(下篇)》,载《中国历史地理论丛》1992年第1辑。

(31) 《魏书》卷114《释老志》。

(32) 《高僧传》卷4《法乘传》。

(33) 《高僧传》卷3《昙摩蜜多传》。

(34) 阎文儒:《莫高窟的创建与藏经洞的开凿及其封闭》,载《文物》1980年第6期。

(35) 李正宇:《敦煌地区古代祠庙寺观简志》,载《敦煌学辑刊》1988年第1、2期合刊。

(36) 据《历代三宝记》卷8,长安之大寺,大寺不是本名,因于其中建堂,盖以草苫,名草堂寺。北周初年,此处街道改建,大寺分为四寺:一为原来的草堂寺,二为常住寺(位于草堂寺东),三为京兆王寺(位于草堂寺南),四为大乘寺(位于京兆王寺西)。

(37) 两晋时期佛教的三大传播中心是凉州、长安、庐山。

(38) 此非本节正题,故于兹不作论述,详参本书第三章。

![]()