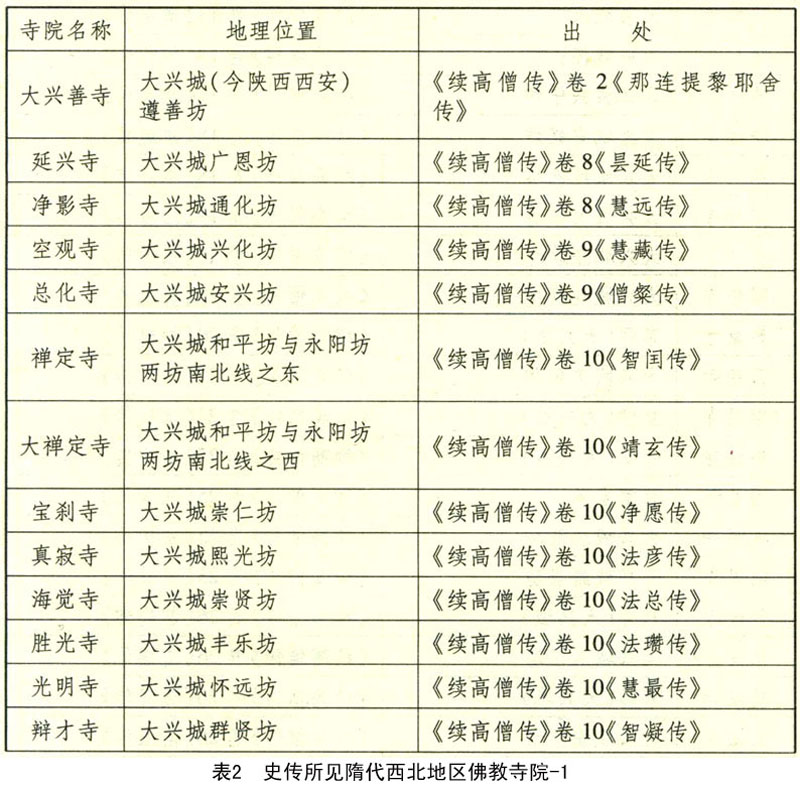

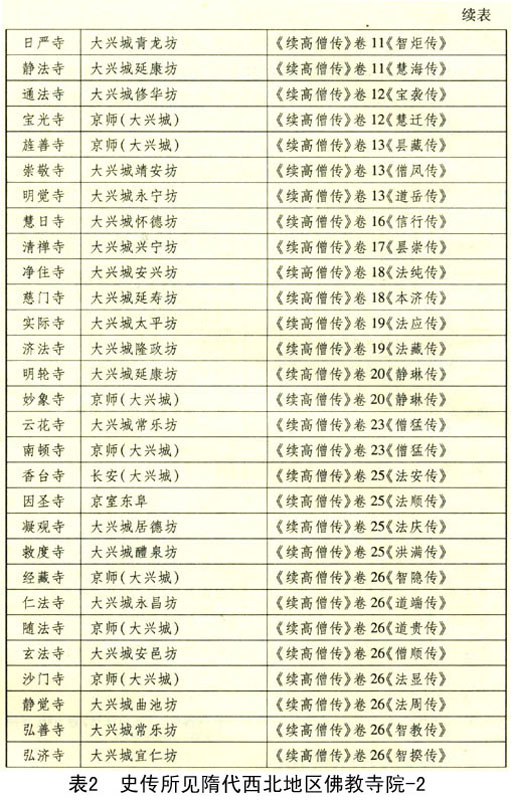

北周武帝宇文邕于建德三年(574年)灭佛,“初断佛、道二教,经像悉毁,罢沙门、道士,并令还民。并禁诸淫祠,礼典所不载者,尽除之”①。然而不久,北周静帝于大象二年(580年)即下诏复行佛教②。开皇元年(581年),杨坚接受周静帝禅让即位,建立隋朝,复振空门,重整法仪,下令“其五岳及诸州名山之下各置僧寺一所并田庄”③。开皇初年,隋朝一度奉行“有僧行处,皆立为寺”④的政策。开皇十一年(591年),隋文帝杨坚规定:“自今已后,凡是营建功德,普天之内,混同施造,随其意愿,勿生分别。”⑤他还下诏天下州县各立僧、尼二寺⑥。隋文帝在位时,凡度僧尼23万人,写佛经46藏13万卷,修治故经400部,造佛像60余万躯,修治故像159000余躯,营造寺塔5000余所⑦。“隋炀帝于长安造二禅定,并二木塔,并立别寺十所,官供十年。”⑧他十分崇信佛法,下令“郡县佛寺,改为道场”⑨。隋炀帝在位时,共修故经612藏29172部,造新像3850躯,修故像101000躯,造寺塔14所,度僧16200人⑩。隋代二君执政37年间,据说全国共有佛教寺院3985所(11)。这近4000所佛教寺院的地理分布无从知晓,其中西北地区能占多少亦无法得知。笔者先搜求于《续高僧传》,次求之于《隋书》,检得隋代西北地区佛教寺院80余所,分地编排列表如下:

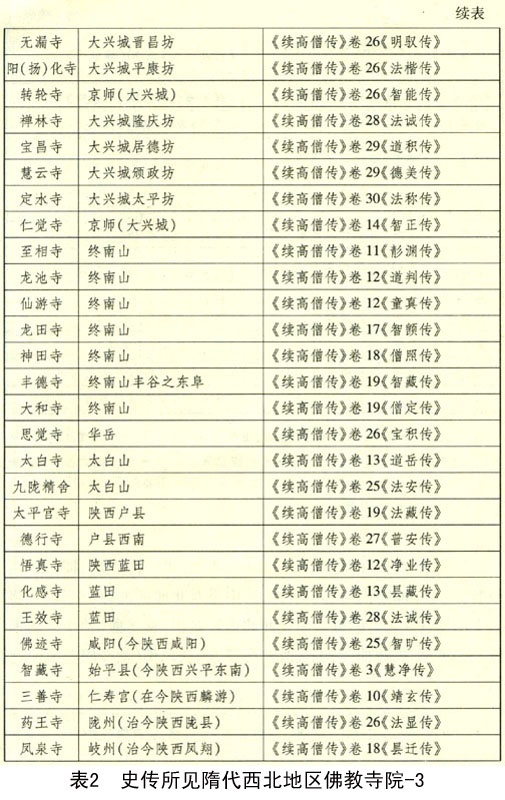

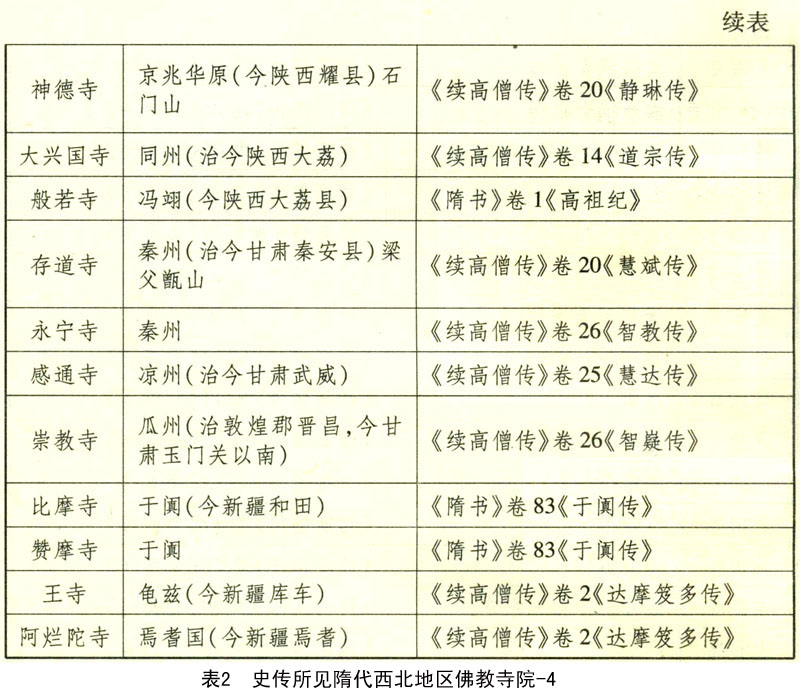

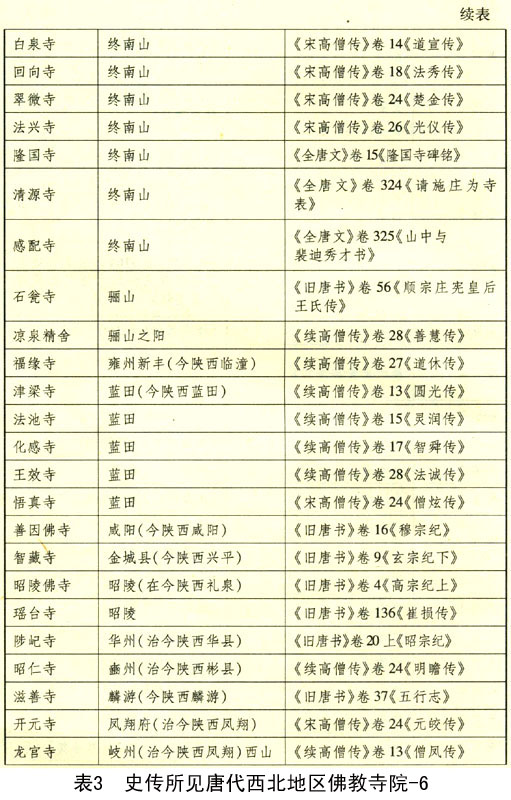

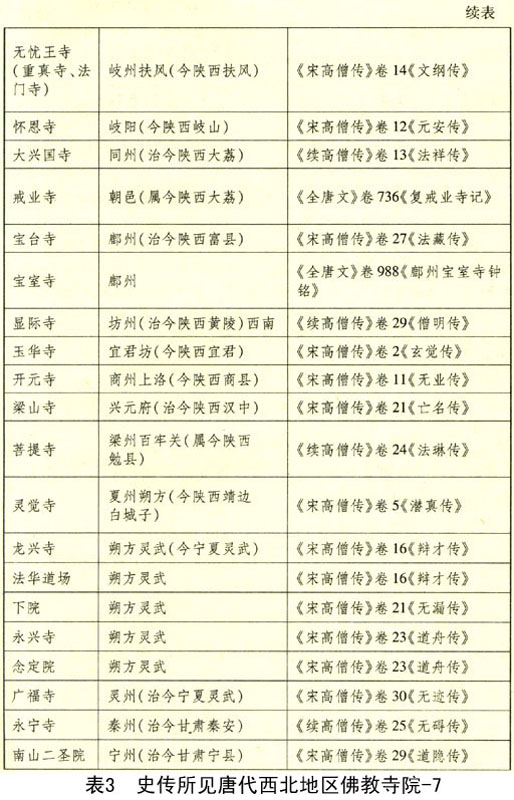

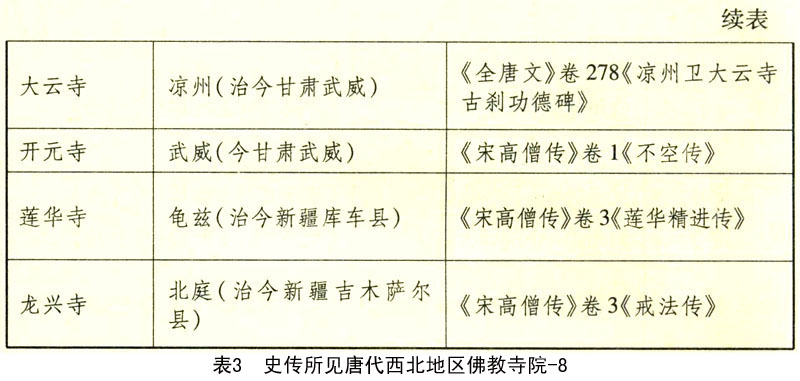

隋代地方行政区划为郡(583年后为州,607年后复为郡)、县两级制,大业年间隋代共有190郡,其中今西北地区占有38郡(12)。将表2的佛教寺院对勘植入隋代西北地区各郡,京兆郡(治今陕西西安)有68所,冯翊郡(治今陕西大荔)2所,扶风郡(治今陕西凤翔)4所,天水郡(治今甘肃天水)2所,武威郡(治今甘肃武威)1所,敦煌郡(治今甘肃敦煌)1所。此外,于阗(治今新疆和田)2所,龟兹(治今新疆库车)1所,焉耆(治今新疆焉耆省回族自治县)1所。

与两晋南北朝时期相比,隋代西域的佛教寺院分布起伏变化不大,敦煌到天水的河陇一带佛教寺院的分布变化也不大。据表2,隋代西北地区佛教寺院的地理分布有三大变化。一是佛教寺院向关中各地扩展。两晋南北朝时期,长安以外的关中各地只有3所寺院(据表1),隋代则增为13所,今陕西户县、蓝田、咸阳、兴平、大荔、耀县、陇县、麟游等地在隋代都有佛教寺院。二是佛教寺院由都市走向大山。两晋南北朝时期,有史可考的西北地区佛教寺院大都在州郡的治所附近。隋代终南山有佛教寺院7所,太白山2所,华山1所,佛教寺院向大山挺进。三是长安的佛教寺院迅猛剧增,数量巨多。据表1,两晋南北朝时期,长安有22所寺院。据表2,隋大兴城有50所寺院。另据《两京新记》、《长安志》和《唐两京城坊考》,隋大兴城还有菩提寺、依法寺、善果寺、宝胜寺、法轮寺、天宝寺、圣敬寺、护持寺、宏化寺、修善寺、常法寺、大觉寺、大慈寺、纪国寺、灵觉寺、律藏寺、法众寺、释梵寺、醴泉寺、褒义寺、灵化寺、善集寺、宝岸寺、罗汉寺、经行寺、灵感寺、法宝寺、神通寺、缘觉寺、融觉寺、贤觉寺、惠觉寺、正觉寺、道觉寺、澄觉寺、愿力寺、法身寺、明法寺、法海寺、应法寺、宝积寺、月爱寺、成道寺、净域寺、香海寺、修慈寺、兴道寺、普耀寺、宣化尼寺、济度尼寺、道德尼寺、法寿尼寺、资敬尼寺、法界尼寺、宏业尼寺、资善尼寺、法明尼寺、慈仁尼寺、法觉尼寺、功德尼寺、万善尼寺、慈和尼寺、开善尼寺、妙胜尼寺、积善尼寺、静乐尼寺、建法尼寺、真心尼寺、真化尼寺、甘露尼寺共70所寺院,隋大兴城佛教寺院总计多达120所。大兴城作为隋朝首都,是全国的政治中心和文化中心,也是隋代佛教文化中心。隋大兴城佛教寺院不仅数量多,而且规模大,远非其他地区所能相比。大兴善寺的制度与太庙相同,号称“国寺”,尽占靖善坊之地,寺殿崇广,为京城之最(13)。禅定寺“架塔七层,骇临云际。殿堂高竦,房宇重深。周闾等宫阙,林圃如天苑。举国崇盛,莫有高者”(14)。其他诸如延兴寺、净影寺、清禅寺、真寂寺、日严寺等皆为一时名刹。

佛教在隋王朝的大力提倡下,已很兴盛。隋亡唐兴,唐代皇帝亦且大都崇信佛教。唐高祖及即帝位,剃度僧尼,立寺造像,普建道场,设斋行道(15)。他以为“释迦阐教,清净为先,远离尘垢,断除贪欲。所以弘宣胜业,修植善根,开导愚迷,津梁品庶”,因此“兴隆教法,志思利欲,情在护持”(16)。唐太宗对于佛教虽说“非意所遵”(17),但仍以为“玄妙可师”(18)。他为义士凶徒陨阵者各建寺刹,超度亡灵(19);为其母太穆皇后追福而建宏福寺,他自称“皇帝菩萨戒弟子”,大行布施,“敬以绢二百匹奉慈悲大道”(20)。唐太宗还特别重视译经事业,他设立译场,大力支持玄奘等人翻译佛经,并亲自为玄奘撰写《大唐三藏圣教序》(21),称誉玄奘是“法门领袖”,为佛教歌功颂德。唐高宗依然注重佛教,继续支持玄奘法师翻译佛经,并为玄奘作序《述圣记》(22)。唐高宗还申明:“佛道二教,同归一善。然则梵境虚寂,为于无为;玄门深奥,德于不德。”(23)武则天以周代唐,大力兴佛。她临朝称制后,明确规定“释教应在道法之上,缁服处黄冠之前”(24)。武则天不仅积极支持译经,而且频频广度僧尼,不遗余力地修建寺庙、开窟造像。唐中宗爱好佛理,奉行佛教,他普度僧尼,“发使赎生,倾国造寺”(25),“大则费耗百十万,小则尚用三五万余,略计都用资财,动至千万以上”(26)。唐睿宗虽亲近道教,但也关切佛教,他颁布《僧道齐行并进敕》,宣称“释及玄宗,理均迹异,拯人救俗,教别功齐”,规定凡有法事集会,“僧尼、道士、女冠等,宜齐行并进”(27)。唐玄宗虽以崇道著称,但并非完全排斥佛教。在他看来,“道教释教,其归一体,都忘彼我,不自贵高”(28)。因此,唐玄宗既亲注《道德经》,又御注《金刚经》。玄宗之后的唐代皇帝,除了武宗极力排佛,其他诸帝率皆崇佛。唐肃宗以为“欲俾仁慈怡愉,洽于生人,惟浮图道允迪”(29),及即帝位,他就诏令天下寺观各度7人(30),后来又于关辅诸州纳钱度僧道万余人(31)。唐代宗佞佛尤甚,他尝令沙门百余人于宫中陈设佛像,经行念诵,谓之内道场,“其饮膳之厚,穷极珍异,出入乘厩马,度支具廪给”(32)。他还于每年七月十五日在内道场造盂兰盆,饰以金翠,所费百万,又设唐高祖以下七圣神座,“幡节、衣冠皆具,各以帝号识其幡,自禁内分诣道佛祠,铙吹鼓舞,奔走相属”(33)。是时,“中外臣民承流相化,皆废人事而奉佛”(34)。唐德宗循例奉佛,贞元年间,“僧徒月益,佛寺日崇”,“天下僧尼不可胜数”(35)。唐宪宗敦崇佛门,释教大兴,“夫西部辐集之地,居多豪缁,得进于上前者,车服之饶,拟于卿士”(36)。唐穆宗“锐怀佛事”(37),时人对于佛教“仰之如神明”,“伏之如风草”(38)。唐武宗崇道禁佛,然而唐宣宗及即帝位,即反会昌之政,诏令“其灵山胜境、天下州府,应会昌五年四月所废寺宇,有宿旧名僧,复能修创,一任住持,所司不得禁止”(39)。唐宣宗多次敕令普度僧尼,修复废寺,营建新寺,由是“建置渐多,剃度弥广,奢靡相尚,浸以日繁”(40)。唐懿宗敬信佛教,他于“禁中设讲席,自唱经,手录梵夹”(41),“常饭万僧禁中,自为赞呗”(42)。在统治者的推崇下,大唐帝国,庙宇巍峨,佛像庄严,僧侣骈阗,梵呗彻霄,中国佛教在唐代迎来了它的黄金时代。

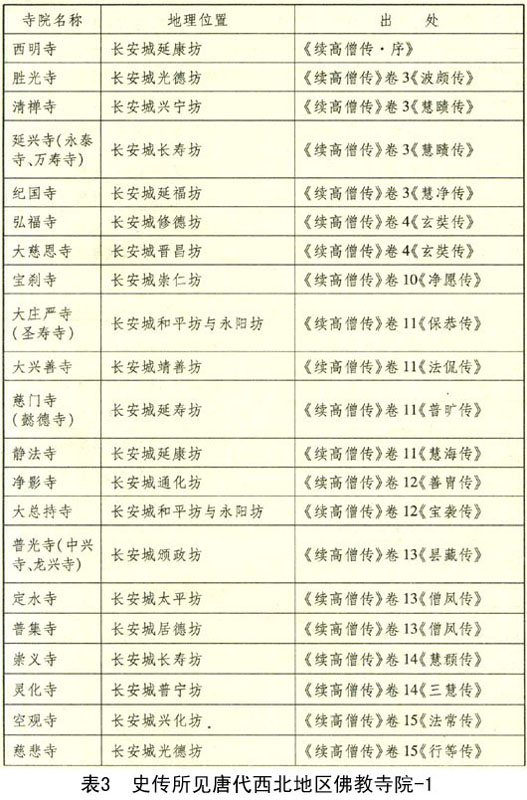

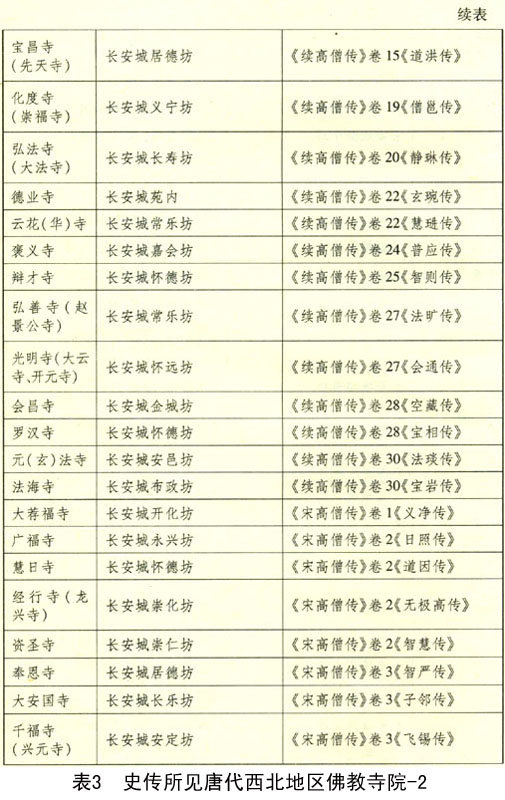

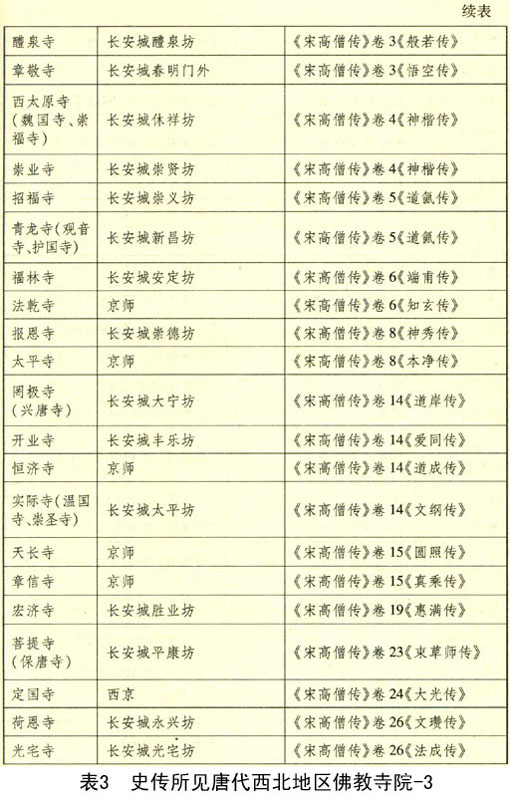

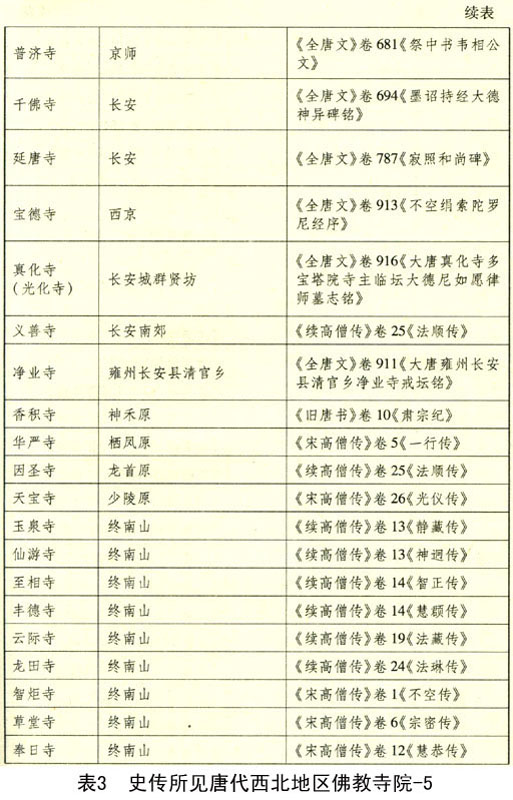

在唐代,释迦、孔子、老子并列为圣人,佛教寺庙与孔庙同受尊重(43)。可是,孔庙在一个地方只有1所,而佛教寺庙在唐代各地难以计数。唐代佛教寺院有多少,唐代西北地区佛教寺院有多少,恐怕都是永远无法弄清楚的问题,因为任何人都不可能搜罗无遗。这里,我们以记载唐代佛教史事的《续高僧传》和《宋高僧传》为主,辅以两《唐书》和《全唐文》,管中窥豹,寻绎唐代西北地区佛教寺院地理分布的大体概况。

唐代地方行政区划为道、州、县三级,以开元十五道而论,今西北地区占有京畿道、关内道(除去单于都护府和安北都护府)、陇右道(葱岭以西的诸羁縻州除外)、山南西道北部6州(府)(44)、山南东道商州和金州以及剑南道的文州,一共60州(府)。

据表3,京畿道有佛寺132所,关内道12所,陇右道5所,山南西道2所,山南东道1所。这样一个统计结果,实际上意味着佛教寺院覆及了整个西北地区。史载,武德九年(626年),唐高祖下诏:“京城留寺三所、观二所,其余天下诸州各留一所。”(45)乾封元年(666年),唐高宗封禅泰山后,下诏天下诸州置寺一所(46)。载初元年(690年),武则天“制颁于天下,令诸州各置大云寺,总度僧千人”(47)神龙元年(705年),唐中宗令诸州置寺一所,以“中兴”为名;神龙三年(707年),又改中兴寺为龙兴寺(48)。开元二十六年(738年),唐玄宗“敕天下诸州以郭下定形胜寺,改以开元为额”(49)。唐武宗灭佛不久,唐宣宗即位,诏营废寺,“诸道管内州未置寺处,宜各置寺二所”(50);大中五年(851年),又令“其大县远于州府者,听置一寺”(51)。唐王朝多次敕令“按州置寺”,就是遥远的边地也不例外。唐中宗曾令天下各州置龙兴寺,唐人慧超(700—?)西行求法至安西,见“龙兴寺主,名法海,虽是汉儿,生安西,学识人风,不殊华夏。于阗有一汉寺,名龙兴寺。有一汉僧,名囗囗,是彼寺主,大好主持,彼僧是河北冀州人士”(52)。武则天曾令天下诸州营建大云寺,唐人杜环(735—812年)经行碎叶城(在今中亚吉尔古斯斯坦共和国托克玛克原址或附近),亲眼看到往昔交河公主居止之处所建大云寺犹存(53)。唐王朝多次按州置寺,远在边陲的碎叶和北庭也不例外,西北地区各州固不待言。仅此一算,唐代西北地区每州至少有5所佛教寺院。贞观二十二年(648年),唐代全国有佛教寺院3716所(54)。乾封元年(666年),天下佛寺增至4000余所(55)。开元末年,全国有佛教寺院5358所(56)。按州平均,贞观年间,平均每州10寺;开元年间,平均每州16寺。难怪唐人舒元舆说:“十族之乡,百家之间,必有浮图。”(57)我们由此可以推断,唐代西北地区诸州佛教寺院至少应在5—10所左右。综上所述,唐代西北地区佛教寺院地理分布最基本的特征是,佛教寺院的覆及率达到了100%。

以道而论,京畿道和陇右道是唐代西北佛教寺院的密布地区。京畿道辖今陕西关中平原,据表3,京畿道有佛寺127所,占唐代西北地区佛寺总数的89%,名刹丛林,鳞次栉比。陇山以西迄于葱岭以东的广阔地区,包括今甘肃省、青海省青海湖以东、新疆地区,皆属唐代陇右道辖区。由于陇右地处西北边陲,史传著录的陇右地区佛教寺院很少,文献记载阙漏很大。据表3,唐代陇右道仅有佛寺5所,这与陇右道佛教寺院分布的实际情况不符。陇右道东部的河西走廊,寺院林立,自不待言。敦煌文书所见河西敦煌地区的唐代佛寺就有崇教寺、大云寺、永安寺、灵图寺、开元寺、报恩寺、龙兴寺、金光明寺、莲台寺、乾元寺、兴善寺、禅定寺、永寿寺、永唐寺、三界寺、净土寺、城东寺、城南寺、奉唐寺、天王堂寺、端岩寺、龙泉寺、灵修寺、大乘寺、普光寺、安国寺、圣光寺(58),多达27所。陇右道西部之西域,佛教寺院也不少。《宋史·高昌传》称,高昌“佛寺五十余区,皆唐朝所赐额”。唐三藏法师玄奘西行求法,途经屈支国(即龟兹,今新疆库车),见到“伽蓝百余所”,著名的佛教寺院有东昭怙厘伽蓝、西昭怙厘伽蓝、阿奢理贰伽蓝(59)。玄奘途经瞿萨旦那国(即于阗,今新疆和田),见到“伽蓝百有余所”,著名的佛教寺院有毗卢折那伽蓝(即赞摩寺)、瞿室*(左饣右夌)伽山伽蓝、地迦婆缚那伽蓝、婆摩若僧伽蓝(即王新寺)、麻射僧伽蓝、鼓池侧伽蓝等(60)。1900年12月,英国人斯坦因还在于阗废址发现了丹丹乌里克佛寺,从出土文物来看,丹丹乌里克佛寺是唐代于阗佛教寺院(61)。玄奘途经跋禄迦国(今新疆阿克苏),见到“伽蓝数十所。(62)。玄奘途经阿耆尼国(即焉耆,治今新疆吉木萨尔县),亦见到“伽蓝十余所”(63)。在今新疆焉耆霍拉山,考古发现有被废毁寺庙18处;在今焉耆锡格沁镇,考古发现庙基数十处(64)。当地人称这片遗址为“明屋”,意为“千间房子”,其开创时间是7世纪下半叶,即盛唐时期(65)。凡此种种,无不说明陇右道亦是唐代西北地区佛教寺院分布的一大密集地带。

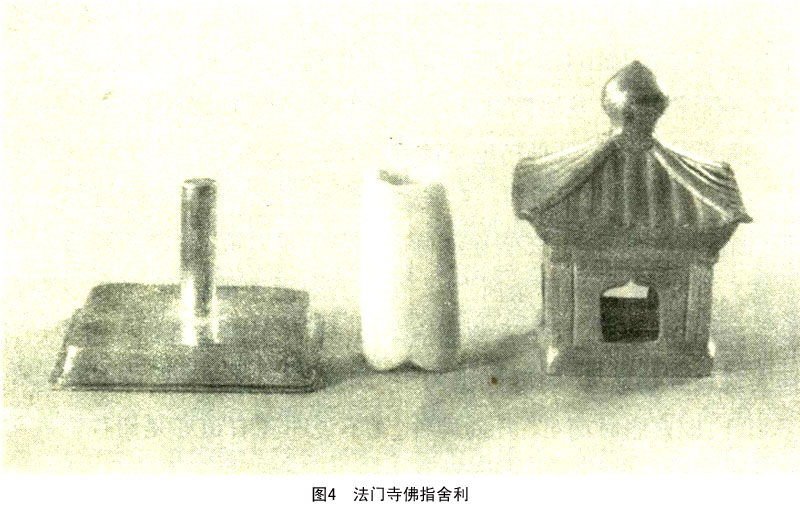

据表3,各州(府)佛寺由多到少的顺序是:京兆府123所,灵州6所,岐州5所,同州2所,鄜州2所,坊州2所,梁州2所,凉州2所,邠州1所,华州1所,宁州1所,商州1所,夏州1所,秦州1所,安西1所,北庭1所。从此可见,以州而论,有两个次一级的分布中心:岐州和灵州。岐州(治今陕西凤翔)成为佛寺分布重镇,与唐代屡次迎奉岐州法门寺佛骨舍利(图4)有绝大关系。史载,贞元六年(790年),唐德宗迎奉法门寺佛骨舍利,“倾都瞻礼,施财巨万”(66)。元和十四年(819年),唐宪宗迎奉法门寺佛骨舍利,致使“王公士民瞻奉舍施,惟恐弗及,有竭产充施者,有然(燃)香臂顶供养者”(67)。咸通十四年(873年),唐懿宗广造浮屠、宝帐、香舆、幡花、幛盖以迎法门寺佛骨舍利,“自京城至寺三百里间,道路车马,昼夜不绝”,“佛骨至京师,导以禁军兵仗、公私音乐,沸天烛地,绵亘数十里”,“富室夹道为彩楼及无遮会,竞为侈靡”(68)。在如此盛大的崇奉法门寺佛骨之狂潮下,岐州成为佛寺分布重镇也就顺理成章了。天宝十五年(756年)七月,唐肃宗在灵武即位。肃宗在灵武,以军费不足,度牒僧尼(69)。至德二载(757年),唐肃宗诏令沙门百人入灵武行宫,朝夕讽呗以祈佛佑。他令新罗僧无漏赴行在,于时胡僧不空也来到灵武,肃宗一并留驻以祈福(70)。是时,宰臣杜鸿渐又奏请高僧辩才杖锡朔方(今宁夏灵武)龙兴寺,诏加朔方管内教授大德,“俾其训励,革猃狁之风,循毗尼之道”(71)。辩才自长安而旋于塞上,临坛度人,大营福业,嗣兴佛事。灵州(治今宁夏灵武)佛教由此兴盛起来,因而成为关内道中佛教寺院较多的一州。

以州(府)而论,京兆府是唐代西北地区佛教寺院分布最为密集的府(州)。据表3,京兆府有佛教寺院123所,占唐代西北地区佛寺总数的80%。京兆府佛寺又集中分布在唐长安城。据表3,唐代长安城有90所佛寺。又据《长安志》和《唐两京城坊考》,唐代长安城尚有瑞圣寺、善果寺、济法寺、弘光寺、新都寺、佛光寺、大觉寺、海觉寺、灵安寺、福田寺、法寿寺、崇圣寺、开明坊光明寺、永乐坊永寿寺、净住寺、甘露寺、阳化寺、宣慈寺、崇济寺、楚国寺、日严寺、普耀寺、禅林寺、建福寺、光德寺、无量寿寺、显圣天王寺、大中报圣寺、镇国大波若寺、佛堂院、积善尼寺、开善尼寺、乐善尼寺、证空尼寺、建法尼寺、妙胜尼寺、明觉尼寺、真心尼寺、静乐尼寺、功德尼寺、法明尼寺、龙华尼寺、宣化尼寺、法觉尼寺、资善尼寺、法寿尼寺、法界尼寺、证果尼寺、济度尼寺、慈仁尼寺等50所寺院,与表3合计,唐代长安共有佛寺140所。唐代长安佛教寺院不仅数量众多,而且规模宏大。清禅寺“九级浮空,重廊远摄,堂殿院宇,众事圆成。所以竹树森繁,园圃周绕,水陆庄田,仓廪碾硙,库藏盈满,莫非由焉。京师殷有,无过此寺”(72)。庄严寺“其寺复殿重廊,连甍比栋。幽房祕宇,窈窕疏通,密竹翠松,垂明擢秀,行而迷道。天下梵宫,高明寡匹”(73)。西明寺“其寺面三百五十步,周围数里。左右通衢,腹背廛落。青槐列其外,绿水亘其间,亹亹耽耽,都邑仁祠,此为最也。而廊殿楼台,飞惊接汉,金铺藻栋,眩目晖霞。凡有十院,屋四千余间。庄严之盛,虽梁之同泰、魏之永宁,所不能及也”(74)。章敬寺“穷壮极丽,尽都市之财(材)不足用,奏毁曲江及华清官馆以给之,费逾万亿”(75)。万寿寺,“宣帝亲幸赐额,命官造理,殿宇廊庑,方丈山门,共一百九十七间,左右院林二所”(76)。大安国寺占长乐坊东部大半,光明寺几乎占尽开明坊,大荐福寺占有开化坊南部一半,塔院还建在其南的安仁坊。大兴善寺尽占靖善坊一坊之地,面积约261082平方米(77)。慈恩寺占去晋昌坊一半,面积约265720平方米(78),“穷班、倕巧艺,尽衡、霍良木,文石梓桂櫲樟栟榈充其林,珠玉丹青赭垩金翠备其饰,而重楼复殿,云阁洞房,凡十余院,总一千八百九十七间,床褥器物,备皆盈满”(79)。考古发掘表明,青龙寺应占新昌坊的四分之一,估计其面积大约为132500平方米(80)。西明寺占有延康坊的四分之一,估计其面积大约为125000平方米(81)。考古实测推算,太平坊实际寺的面积约为50000平方米(82)。唐代长安城的里坊大多建有佛教寺院,许多里坊不止1所。唐代长安城佛教寺院的规模和数量乃至分布的密度堪称当时的西北地区之最,在中国佛教史上亦不多见。

① 《周书》卷5《武帝纪上》。

② 《周书》卷8《静帝纪》:大象二年六月庚申,“复行佛、道二教,旧沙门、道士精诚自守者,简令入道”。

③ 《辩正论》卷3《十代奉佛篇》。

④ 《续高僧传》卷15《义解篇总论》。

⑤ 《历代三宝记》卷12。

⑥ 《金石萃编》卷38《诏立僧尼二寺记》。

⑦ 《开元录》卷7,《辩正论》卷3《十代奉佛篇》,《续高僧传》卷15《义解篇总论》。

⑧ 《法苑珠林》卷100《兴福部》。

⑨ 《隋书》卷28《百官志下》。

⑩ 《历代三宝记》卷12,《辩正论》卷3《十代奉佛篇》,《法苑珠林》卷100《兴福部》。

(11) 《辩正论》卷3《十代奉佛篇》。

(12)包括关陇诸郡(16郡)、河西诸郡(13郡)、巴汉诸郡中的6郡(西城郡、汉川郡、汉阳郡、河池郡、顺政郡、义城郡)、岷蜀诸郡中的2郡(宕昌郡和武都郡)及河南诸郡的上洛郡。

(13) 《长安志》卷7。

(14) 《续高僧传》卷18《昙迁传》。

(15) 《法苑珠林》卷100《兴福部》。

(16) 《旧唐书》卷1《高祖纪》。

(17) 《全唐文》卷8,唐太宗《贬萧瑀手诏》。

(18) 《旧唐书》卷79《傅奕传》。

(19) 《广弘明集》卷28《于行阵所立七寺诏》。

(20) 《全唐文》卷10,唐太宗《宏福寺施斋愿文》。

(21) 文见《全唐文》,卷10。

(22) 文见《全唐文》卷15。

(23) 《集古今佛道论衡》卷丁。

(24) 《唐大诏令集》卷113《释法在道法之上制》。

(25) 《旧唐书》卷96《姚崇传》。

(26) 《旧唐书》卷88《韦嗣立传》。

(27) 《唐大诏令集》卷113《僧道齐行并进敕》。

(28) 《唐大诏令集》卷113《僧尼拜父母敕》。

(29) 《全唐文》卷587,柳宗元《南岳云峰寺和尚碑》。

(30) 《唐大诏令集》卷2《即位赦文》。

(31) 《佛祖统纪》卷41。

(32) 《旧唐书》卷118《王缙传》。

(33) 《新唐书》卷145《王缙传》。

(34) 《资治通鉴》卷224,唐代宗大历二年七月。

(35) 《全唐文》卷671,白居易《策林六十七·议释教·僧尼》。

(36) 《全唐文》卷735,沈亚之《送洪逊师序》。

(37) 《宋高僧传》卷29《法真传》。

(38) 《全唐文》卷727,舒元舆《唐鄂州永兴县重岩寺碑铭》。

(39) 《旧唐书》卷18下《宣宗纪》。

(40) 《唐会要》卷48《议释教(下)》。

(41) 《资治通鉴》卷250,唐懿宗咸通三年。

(42) 《新唐书》卷181《李蔚传》。

(43) 任继愈:《汉唐佛教思想论集》,人民出版社1998年版,第61页。

(44) 包括兴元府、兴州、凤州、洋州、梁州、利州东北部。

(45) 《旧唐书》卷1《高祖纪》。

(46) 《旧唐书》卷5《高宗纪下》。

(47) 《旧唐书》卷6《则天皇后纪》。

(48) 《旧唐书》卷7《中宗纪》。

(49) 《唐会要》卷50《杂记》。

(50) 《全唐文》卷82,唐宣宗《受尊号赦文》。

(51) 《资治通鉴》卷249,唐宣宗大中五年。

(52) (唐)慧超:《往五天竺国传》,张毅笺释,中华书局2000年版,第176页。

(53) 《通典》卷193《边防·石国》引杜环《经行记》。

(54) 《大慈恩寺三藏法师传》卷7。

(55) 《法苑珠林》卷100《兴福部》。

(56) 《唐会要》卷49《僧籍》。

(57) 《全唐文》卷727,舒元舆《唐鄂州永兴县重岩寺碑铭》。

(58) 李正宇:《敦煌地区古代祠庙寺观简志》,载《敦煌学辑刊》1988年第1、2期合刊。

(59) 《大唐西域记》卷1《屈支国》。这里的东、西昭怙厘伽蓝即《高僧传》卷2《鸠摩罗什传》中的雀梨大寺,也就是《水经注》卷2引道安《西域记》中的雀离大寺,雀梨、雀离、昭怙厘,只是同名异译,参看向达《西域见闻琐记》,载《文物》1962年第7、8期。

(60) 《大唐西域记》卷12《瞿萨旦那国》。

(61) 斯坦因:《西域考古记》,向达译,中华书局1936年版,第39—50页。

(62) 《大唐西域记》卷1《跋禄迦国》。

(63) 《大唐西域记》卷1《阿耆尼国》。

(64) 黄文弼:《塔里木盆地考古记》,科学出版社1958年版,第3—5页。

(65) 林立:《焉耆锡格沁地面寺院》,载《西域研究》2004年第1期。

(66) 《资治通鉴》卷233,唐德宗贞元六年。

(67) 《资治通鉴》卷240,唐宪宗元和十四年。

(68) 《资治通鉴》卷252,唐懿宗咸通十四年。

(69) 《旧唐书》卷113《裴冕传》。

(70) 《佛祖统纪》卷40。

(71) 《宋高僧传》卷15《辩才传》。

(72) 《续高僧传》卷29《慧胄传》。

(73) 《宋高僧传》卷16《慧灵传》。

(74) 《大慈恩寺三藏法师传》卷10。

(75) 《资治通鉴》卷224,唐代宗大历二年。

(76) 《全唐文》卷816,柳玭《大唐万寿寺记》。

(77) 王亚荣编著:《大兴善寺》,三秦出版社1988年版,第15页。

(78) 畅耀编著:《大慈恩寺》,三秦出版社1988年版,第4页。

(79) 《大慈恩寺三藏法师传》卷7。

(80) 中国社会科学院考古研究所西安唐城工作队:《唐长安青龙寺遗址》,载《考古》1989年第2期。

(81) 中国社会科学院考古研究所西安唐城工作队:《唐长安西明寺遗址发掘简报》,载《考古》1990年第1期。

(82) 柏明主编:《唐长安太平坊与实际寺》,西北大学出版社1994年版,第36页。

![]()