第二节 金末元初曹洞宗万松行秀及其禅法

在金、元两朝,禅宗在佛教诸宗中仍是最为活跃最有影响的宗派。在北方最有名的禅师是活跃于金末元初的曹洞宗的万松行秀禅师,在南方有临济宗的雪岩祖钦、高峰元妙、中峰明本等禅师。

这里先介绍万松行秀及其主要弟子。

一 行秀的生平

现在记载行秀的资料不多,主要有明代净柱辑《五灯会元续略》卷一和通向编定、施沛汇集《续灯存稿》卷十一、费隐通容编《五灯严统》卷十四、元贤《继灯录》卷一、清代性统《续灯正统》卷三十五、霁仑超永《五灯全书》卷六十一等所载行秀的传记,从内容字句看大体出于同一资料,然而取舍详略稍有不同,篇幅皆不长。

行秀(1166—1246),河内解梁(在今山西省临猗西南)人,俗姓蔡。幼年离别父母到邢州(治今河北邢台市)净土寺,从赟允①出家。受具足戒后,到达今北京一带(燕)访师参学,先到潭柘寺,后至庆寿寺,投到胜默光和尚②的门下。

当时丛林盛行参扣前代祖师、禅师得悟因缘(公案)或语录的做法。胜默光和尚让行秀参扣唐代长沙景岑“转自己归山河大地”的禅语③。景岑是马祖下二世、南泉普愿的弟子,曾在上堂说法中说十方世界、一切众生皆是“般若光”(实指真如佛性)的显现,意为天地同根,万物一体,然而对门下弟子所问:“如何转得山河国土归自己去”却没有正面回答,而从反面质询:“如何转得自己成山河国土去?”是启示他自己体会天地自我一体的道理。据载,行秀对景岑的禅语经半年之久没有参悟出其中的奥妙。光和尚见此,告诉他希望他晚些时候得悟。也许是希望他多得到一些参禅的磨炼吧。此后,行秀稍有所悟,光和尚又让他参扣唐末玄沙师备说灵云“因桃花悟道”为“未彻”之语④,却久未悟解其中的道理。

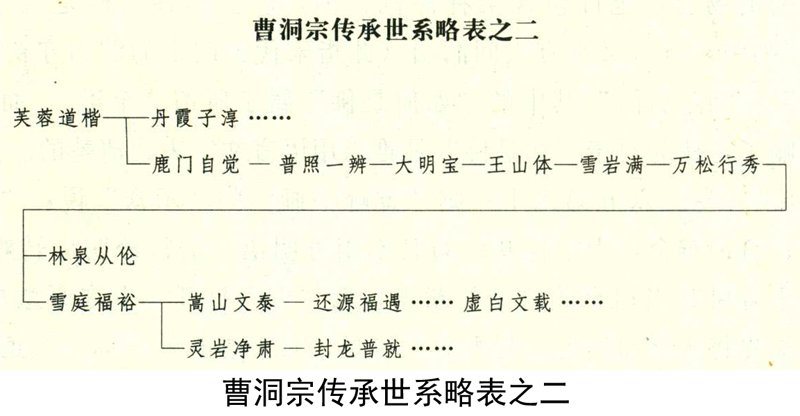

行秀离开庆寿寺,到了磁州(治今河北磁县)大明寺,礼雪岩满禅师为师。雪岩满属于宋代曹洞宗。宋代曹洞宗出自芙蓉道楷门下的弟子中,在后世最有影响的有丹霞子淳与鹿门自觉两个法系。丹霞下影响大的有天童正觉(或前冠“宏智”之号作“宏智正觉”)、真歇清了两支法系。在真歇清了之后有天童宗珏—雪窦智鉴—天童如净。鹿门自觉传普照一辨,然后是大明宝—王山体。行秀师事的雪岩满则是王山体禅师的嗣法弟子,属于芙蓉道楷下第五世。行秀从他受法,自然属芙蓉下第六世。然而明代以来对此传承存在不同的说法。⑤

关于行秀得悟因缘,各书记载不同。据清代纪荫《宗统纪年》卷二十三记载,行秀投到大明寺满禅师门下过了二十七日,感到以往掌握的修行方法已经用尽,不知以后怎么办(所谓“不觉伎俩已尽”)。于是,满禅师告诉他说:

你但行里坐里,心念未起时,猛提起觑,见即便见,不见且却拈放一边。恁么做工夫,休歇也不碍参学,参学也不碍休歇。

这是教导行秀在心理上应摆脱执著,以自然的心态来对待参学,在心念没有起伏的状态下参扣(一理、一事、一语等),不管遇到什么结果,皆以平常心对待,做到将“休歇”与“参学”融为一体。此后,满让他担任寺院的书记。有一天,潭柘寺的享禅师访问大明寺,行秀向他问何为“死句”、“活句”。享禅师告诉他:“书记若会,死句也是活句;若不会,活句也是死句。”意为死句、活句本来没有固定的界线,关键在参扣者是否理解。行秀受到很大启发。据载,行秀某日看见鸡飞,忽然大悟,喊:“今日不惟捉败沙老虎,亦乃捉败岑大虫也。”意为自己已经参透当年胜默光让的参扣的长沙景岑“转自己归山河大地”的禅语,悟境也超过他。他将悟境告诉满禅师,得到印可。二年后,满禅师授他袈裟和倡颂,承认他为嗣法弟子,勉励他弘扬禅法。行秀从此名扬“两河三晋”(今河南河北和山西一带)。

行秀回到当初出家之地邢州净土寺,建万松庵自住,后常以“万松”为号。应寺中长老和尚的请求,开始说法。此后,应请住持中都(今北京)万寿寺。当时金章宗在位,明昌四年(相当南宋光宗绍熙四年,1193),召请他入皇宫升座说法,听到满意,授以绵织袈裟。内宫贵戚也施以珍宝,请他建普度法会。承安二年(1197)金章宗降诏任行秀住持大都仰山栖隐禅寺⑥。此后又住持报恩洪济寺。

金宣宗在贞祐二年(1214)为避蒙古的威胁,迁都开封。翌年,蒙古兵攻占中都。行秀仍留中都传法,元太宗(窝阔台)二年(1230),诏行秀再住持万寿寺。二年后,行秀退居于在报恩寺内所建的从容庵,弟子福裕受命住持万寿寺。⑦清代性统《续灯正统》卷三十五<行秀传>谓其:“数迁钜刹,大振洞上之宗(按:曹洞宗),道化称极盛焉。”反映行秀在当时的影响是很大的。

行秀于元定宗(孛儿只斤贵由)元年(1246)四月去世,年八十一岁。死前挥笔书曰:“八十一年,只此一语。珍重诸人,切莫错举。”弟子将其遗体火化后,收舍利造塔安葬。

据《五灯会元续略》卷一、《五灯金书》六十一等所载<行秀传>的记载,行秀对“孔老庄周百家之学,无不精通”,曾三次阅读大藏经,一生特别重视阅读和讲授《华严经》。重视《华严经》和华严宗,当是受金朝佛教界风气的影响。行秀有嗣法弟子120人,其中以和林北少林寺雪庭福裕、大都报恩寺林泉从伦等禅师,以及士大夫耶律楚材、李纯甫等居士最有名。

二 行秀的禅法著作

据《五灯全书》等禅宋史书记载,行秀前后在邢州净土寺、中都仰山隐栖寺、报恩洪济寺及万寿寺住持传法,皆有语录传世。然而现在仅从这些史书行秀传记中可以看到他一小部分语录,其他皆已不存。据载,他还著有《祖灯录》六十二卷及《释氏新闻》、《鸣道集》、《辨宗说》、《心经风鸣》、《禅悦法喜集》等,也皆已不存。

现仅将现存他的《从容录》、《请益录》略加介绍。

(一)《从容录》

全称《万松老人评唱天童和尚颂古从容庵录》,三卷或分作六卷。题目中的“评唱”,含有评述与提倡的意思。本书是行秀对曹洞宗天童正觉所作的颂古百则所作的阐释、评述和提倡。正觉颂古百则,原载于《宏智禅师广录》卷二。

北宋临济宗圆悟克勤曾对云门宗雪窦重显的百则颂古加以阐释和评述,撰成《碧岩录》十卷,由克勤作的“垂示”、雪窦选取(“举”)的一百则“本则”(公案、语录)、雪窦对本则所作的“颂古”(偈颂)、克勤对本则及雪窦颂古所加的“著语”(以夹注形式)、克勤对本则及雪窦颂古的“评唱”组成。行秀就是仿照克勤编《碧岩录》的做法编撰成《从容录》的。

现存《从容录》对正觉所选取的百则公案语录皆加上一个标题,如第一则“世尊升座”,第八主则“百丈野狐”等等。在结构上,包括“示众”,相当于《碧岩录》的“垂示”,是对后面本则宗旨的提示或总评;其次“本则”,以“举”字打头,是当初正觉所举前人参悟事例的公案语录(其中也有取自佛经);“颂古”,以“颂云”开始,正觉对前引本则所作的偈颂;“评唱”,是对本则和颂古的解释和评述、发挥,分别置于本则及颂古之后,皆以“师云”开始;“著语”,在本则及颂古部分以夹注形式对语句所作的点评。

在《从容录》前载行秀在家弟子湛然居士耶律楚材(原作“移刺楚才”,此取《元史》通称)写的序及行秀寄赠耶律楚材《从容录》所附的信。耶律楚材在序中说:

吾宗有天童者颂古百篇,号为绝唱。予坚请万松评唱是颂,开发后学。前后九书,间关七年,方蒙见寄。予西域伶仃数载,忽受是书,如醉而醒,如死而苏,踊跃欢呼,东望稽颡,再四披绎,抚卷而叹曰:万松来西域矣!其片言只字,成有指归,结□出眼。高冠今古,足为万世之模楷。非师范人天权衡造化者,孰能与于此哉。予与行宫数友,旦夕游泳于是书,如登大宝山,入华藏海,互珍奇物,广大悉备,左逢而右遇,目富而心饫,岂可以世间语言形容其万一耶?予不敢独擅其美,思与天下共之,京城唯法弟从祥者,与仆为忘年交。谨致书,请刊行于世以贻来者。⑧

耶律楚材在序后所署的时间是“甲申中元日”,应是元太祖成吉思汗十九年(南宋宁宗嘉定十七年,1224年)的七月十五日。写序的地点是西域阿里马城(今新疆霍城县克千山南麓阿尔泰古城遗址)。参考《元史》卷一<元太祖纪>及卷一四六<耶律楚材传>可知,从元太祖十四年至十九年(1219—1224),耶律楚材随成吉思汗西征,写此序时正是成吉思汗从东印度回归之年。从元太祖西征到东归,首尾七年,耶律楚材先后给行秀写过七封信,劝他评唱正觉的颂古百则以启发后学,并将评唱书稿寄他一份。他接到书稿后,非常高兴,给予很高评价,不仅自己阅读,还让在元太祖行宫的朋友读,然后将书稿送给在京城(当是燕京)法弟从祥,托他刊印,以便在天下流行。

据行秀寄赠耶律楚材《从容录》书稿的附信,他收到耶律楚材索要书稿信的时间是“壬午岁杪”,即元太祖十七年(南宋宁宗嘉定十五年,1222年)底。他给耶律楚材寄书稿及信的时间是第二年,即“癸未年上巳日”,正是耶律楚材写序的前一年,是元太祖十八年(1223年)的三月初三日。他在信中说:

天童老师颂古,片言只字皆自佛祖渊源流出,学者罔测也。……万松昔尝评唱,兵革以来,废其祖稿,迩来退居燕京报恩,旋筑蜗舍,榜曰从容庵,图成旧绪,适值湛然居士劝请成之,老眼昏华,多出口占,门人笔受。其间繁载机缘事迹,一则旌天童学海波澜,附会巧便;二则省学人检讨之功;三则露万松述而不作,非臆断也。窃此佛果《碧岩集》,则篇篇皆有“示众”为备。窃比圆通《觉海录》,则句句未尝支离为完,至于着语出眼,笔削之际,亦临机不让。⑨

信中所说“兵革以来”当指1213年蒙古兵围攻中都到1215年攻陷燕京及其以后的一段时间。行秀说自己十分钦佩天童正觉禅师所作的百则颂古,认为字字句句符合佛祖原义,过去已作过评唱,然而,在蒙古占领燕京以后才停顿下来;自己退居于报恩洪济寺,在寺内构建“从容庵”居住,想再继续评唱,正在此时耶律楚材来信劝他将此事完成;他便讲述,由弟子笔录;在评唱中对正觉所举的公案所涉及的“机缘事迹”作了详细的记述和解释,为的是显示正觉博学,并便于学人阅读,也为表示自己“述而不作”;依照圆悟《碧岩录》的体例,篇篇皆有“示众”;希望能如圆通《觉海录》(不详)那样,语句表达完整,而在注释、点评等方面要做得更好。

行秀在评唱部分对本则涉及的“机缘事迹”所作的记述和解释占了很大篇幅,然而为了贯彻自己所谓“述而不作”的意图,却极少集中地正面地论证禅法思想和表述自己禅法主张。在这一点上,与克勤的《碧岩录》形成鲜明的对照。

日本《大正藏》第四十八卷所收的《从容录》是取自东京驹泽大学所藏本,源自明代万历“丁未”(万历三十五年,1607)刻本,前有《从容录重刻四家语录序》⑩及《重刻四家评唱序》。前一标题中所谓“四家语录”应与后一标题的“四家评唱”是一个意思。从前序所说“天童、雪窦残唾,既苦不收;圜悟、万松梦语,又多不醒”来看,当是指雪窦重显的百则颂古、天童正觉的百则颂古以及分别对此加以评唱的圆悟《碧岩录》、《从容录》,也许不是在此二录之外加上万松弟子从伦的《空谷集》、《虚空集》之后的四家评唱(11)。

(二)《请益录》

全称《万松老人评唱天童觉和尚拈古请益录》,二卷,是行秀对天童正觉所作拈古九十九则所作的阐释、评述和提倡。正觉拈古取自《宏智禅师广录》卷三,虽原称“拈古一百则”,实际只有九十九则。

全书在结构上与前述《从容录》相似,然而没有其中的“示众”部分,包括“本则”、“拈古”、“著语”及“评唱”四部分。“本则”,以“举”字开始,是当初正觉说法中作为举例所引证的记述前人参悟机缘的公案语录(有少量是取自佛经),每则前面皆有小标题,如第三则前有“百丈上堂”,第九则“玄沙过患”等;“拈古”,紧接在本则之后,以“天童拈云”开始,是正觉对本则所作的带有品评、发挥意味的语句;“著语”,是行秀对本则及天童正觉的拈古所作的简短点评、批语;“评唱”,以“师云”开始,是行秀对本则和正觉的拈语所作的解释、评述和发挥。行秀引证的书很多,其中引证最多的是称做《无尽灯录》的。

卷首载有行秀写的序。据其中所说天童拈古百则出世百年之后,“湛然居士断送万松,再呈丑拙”,此《请益录》也是湛然居士耶律楚材劝请行秀作的。行秀还说:“自庚寅九月旦请益,才廿七日”,可见,从他开讲到最后成书,是在“庚寅”(元太宗二年,1230年)的九月初一至二十八日之间。他正是在这一年奉敕住持燕京万寿寺的。

与《从容录》一样,在评唱中引述和解释部分占了很大篇幅,很少集中地正面论证禅法,阐述自己的禅法主张。

三 行秀的禅法思想

行秀虽是曹洞宗禅僧,然而从现存他传记中所记载的少量语录及《从容录》、《请益录》来看,在他的禅法思想中看不到鲜明的曹洞宗色彩,也不提倡自天童正觉以来特别倡导的所谓“默照禅”。他论述禅法思想的语句比较分散和零碎,然而从中也可以大体看出他对禅法的一些主张。

行秀在说法中比较重视提倡华严宗的圆融思想,认为物我一体,到处可以入悟,同时强调佛法在世间,僧人在行表规范、处世等大的方面与普通人没有根本差异。他虽然有较多禅法著作,但仍认为普通语言文字难以表达佛道的至高真理。

(一)在说法中经常运用和发挥华严宗的圆融思想

中国禅宗各派,特别是石头法系的曹洞宗、云门宗、法眼宗,都深受《华严经》和华严宗思想的影响,在阐释和传授禅法过程中吸收华严圆融思想,论述作为世界万物本原、本体的真如佛性(心、理、空性)与万事万物(色、事、万有)是彼此会通,相即圆融无碍的。所谓天地同根、物我一体、色心一如、一多相容等说法,皆出自这种思想。

行秀年轻时投到燕京庆寿寺胜默光和尚门下参禅,光和尚让行秀参扣唐代长沙景岑“转自己归山河大地”的禅语,他久久没有参透。这段禅语所包含的思想就是真如佛性(景岑称之为“般若光”)与世界万物是彼此会通,相即无碍的,物与我(自己)是相为一体的。

后来他在说法中也经常引述和发挥这种思想。他《请益录》卷下第六十五则“长沙转物”一则中,他在引述长沙景岑所说“……(般若)光未发时,尚无佛无众生消息,何处得山河国土来”的一段禅话,然后说:

万松尝道:混沌未分时,还有天地人不?父母未生时,还有己身不?心念未起时,还有迷悟凡圣不?这僧问如何转得大地归自己去。一大藏教,只说个三界唯心,万法唯识。肇法师云:会万物为自己者,其唯圣人乎?《楞严经》道:若能转物,即同如来……

行秀在引文中虽没有直接地表达自己的见解,然而通过他提的问题和引述的语句是可以看出他的思想主张的:

(1)所谓“天地混沌未分时”、“父母未生时”、“心念未起时”,相当于景岑所说的“般若光未发时”,亦即表示,没有所谓“般若之光”——真如佛性(理、心性、识)的作用,没有天地万物,也没有众生、贤圣与凡人。

(2)既然天地万物、众生、贤圣与凡人,皆由真如佛性的作用“般若之光”而形成,所谓“三界唯心,万法唯识”,那么天地万物、各种众生便皆以真如佛性为普遍性的基础,它们彼此是同根、同体,并且在理论上是可以互相会通、圆融的。

(3)他们彼此可以圆融来说,理事是圆融的,事事也是圆融的,故我即山河大地,山河大地即我,物我从根本上是一体的。这便是后秦僧肇在《涅槃无名论》中所说的“会万物为自己”(原本应为“会万物以成己”),至此在认识上便达到圣人境界。

行秀在《从容录》卷五第六十七则“严经智慧”中,引《华严经》中“一切众生,具有如来智慧德相,但以妄想执著,而不证得”的经文,然后据唐代澄观《华严大疏》(《新华严经疏》)及《普贤行愿品疏》,或说此段经文是“开因性”,或说是“开物性源”,论证一切众生皆有如来智慧(佛性),但被“妄想执著”所覆盖而不自觉。在解释天童对本则所作的颂古时,又引“三界唯心,万法唯识”的话,说明世界是“打做一团,炼做一块,周法界,无边表”的;引所传是僧璨所作的《信心铭》说:“极小同大,忘绝境界;极大同小,不见边表。”他在本则“示众”中说:

一尘含万象,一念具三千,何况顶天地丈夫儿,道头知尾。

可以说是集中而清楚地表达了自己对此的见解,不外是华严宗的真如、心性显现为世界万物,事事物物彼此融通的道理。

既然真如佛性与世界万物、一切众生彼此融通无碍,那么在任何场所、做任何事情,皆不妨碍“识心见性”,皆可“见性成佛”。(11)唐代雪峰义存曾说“尽乾坤是个解脱门”,意为觉悟解脱之门存在于天下处处事事之中,并非存在于日常生活之外。行秀在说法中也讲这种思想。在《五灯会元续略》卷一及其他多种史书所载行秀的传记中,某日小参,他十分形象地举了一个十分有趣的事例,然后加以评论。

小参:昔有跨驴人问众僧何往?僧曰:道场去。人曰:何处不是道场。僧以拳殴之曰:者(按:这)汉没道理,向道场里跨驴不下。其人无语。

师(按:指行秀)曰:人人尽道者汉有头无尾,能做不能当。殊不知却是者僧前言不副后语。汝既知举足下足皆是道场,何不悟骑驴跨马无非佛事。万松要断者不平公案,更与花判曰:

吃拳没兴汉,茅广(按:当指大寺院)杜禅和(按:即“杜撰禅和”,随意解释佛法的禅僧),早是不克己,那堪错怪他。道场惟有一,佛法本无多,留与阇黎道,护唵萨哩嚩(按:是咒语,意不明)。

行秀所举的事例大意是:一位骑驴人在路上看见众僧便问他们到什么地方去。僧人告诉他到道场去。他便根据自己对佛法的一知半解,贸然地说哪里不是道场?一僧便以此为口实上前打他,说他没有道理,为什么在道场里还不下驴!此人无语以对。对此,行秀评论说,人人都认为骑驴人“有头无尾”,不能据理应辩,然而实际此僧,对佛法没有真正全面理解,你既然知道处处在在皆是道场,怎么就不晓悟“骑驴跨马无非佛事”呢?他特地作偈颂评论此事,其中的“道场惟有一,佛法本无多”中也贯穿着事事圆融的思想——天下是一个大道场,此为一;佛法即真如心性,此为无多。

(二)佛法不离世间,衲僧“不异常途”

禅宗六祖慧能曾说:“法元在世间,于世出世间,勿离世间上,外求出世间。邪见是世间,正见出世间,邪正悉打却,菩提性宛然。此但是顿教,亦名为大乘,迷来经累劫,悟即刹那间。”(敦煌本《六祖坛经》)说的是佛法在人间,修行应遵循自然,以中道的态度看待世俗的妄见、邪见和佛教的正见,应善于摆脱迷执,达到顿悟解脱。从总体上看,后世的禅宗也奉此为基本宗旨的。

行秀从传承上属于曹洞宗,他对门下弟子和参禅者说法的方法比较重视讲授和阐释前人的修行、入悟的事例,让他们从中得到启示。例如,上述评唱天童的颂古的《从容录》,评唱天童拈古的《请益录》,都是他向弟子讲授之后,由弟子笔录成书的。行秀在《从容录》中表示,如果是“从圣入凡”(佛菩萨入世教化众生),是“先悟后修”,然而对于普通人来说,应当是先修而后悟。他在《从容录》卷四第五十六则的评唱中说:

教中有性、修二门,洞上名借功名位,大抵因修而悟。(13)

因此,他似乎更多地引导弟子循序渐进,在指导参禅过程中不主张采用棒打、大声喊叫所谓“棒喝”的严厉手段传法。他曾经郑重地告诉门人:“洞上(按:指曹洞宗)家风,不贵棒喝。”(《从容录》卷三第四十四则)(14)

他还告诉弟子:“衲僧行履,不异常途。唯临生死、祸福、得失、是非之际,视死如生,受辱如荣,见其人矣。”(《请益录》卷下第八十则)意为出家为僧,在行表规范和为人处世等大的方面,与普通人没有根本差异,然而在对待生死、祸福、得失、是非等方面,表现出超乎常人的境界,因为体悟诸法无常和虚幻空寂,所以能做到视死如归,也不把荣辱祸福等放在心上。

行秀提出,不应当在所谓“世法”与“佛法”之间划上彼此不能逾越的界线。《从容录》卷三第五十一则的“示众”说:

世法里悟却多少人?佛法里迷却多少人?忽然打成一片,还著得迷悟也无?

这是说,即使生活在世间,也有能够很多人觉悟;相反,即使在生活在佛法之中,也有很多人处于迷惑的状态。那么,如果将世法与佛法的界线打破,还有没有迷悟两种情况呢?他提出问题,却没有回答,实际是让人自己思考关键在于个人的道理。

那么,对于世俗的人,乃至出家修行尚未达到觉悟的人来说,总是具有程度不同的贪欲和其他烦恼的,此即佛教所称之为“妄念”、“妄心”。对此应当采取什么办法呢?在唐宋以来特别流行的《圆觉经》中有这样一段话:“善男子,但诸菩萨及末世众生,居一切时,不起妄念;于诸妄心,亦不息灭;住妄想境,不加了知;于无了知,不辨真实。彼诸众生,闻是法门,信解受持,不生惊畏,是则名为随顺觉性。”(15)据此经文,首先是不起妄念,其次即使有了妄念也不执意地加以断除,再其次对于已有的妄念既不加以了识,也不加以判断。据称这才符合佛性的要求。这里所表达的虽然也是“无念”的思想,然而却与自六祖慧能以来禅宗强调从中道不二角度把握的“无念”的宗旨不尽一致。

行秀对这段话不满意,为了让门下自己思考,特地在前四句话之后皆下一个“不”字,变成四句问话。为什么作这种改动呢?他解释说:

圭峰(按:唐代宗密)科此一段,谓之妄心顿证,又名忘心入觉。万松下四个不字,谓不起、不灭、不知、不辨,此四八三十二字,诸方皆为病,此处为药。且诸方病者;不起妄念,岂非焦芽败种?不灭妄心,岂非养病丧躯?不假了知,岂非暂时不在,如同死人?不辨真实,岂非颟顸佛性,笼桶(统)真如?

据认为,如果在四句下不加“不”字,便是四句正面判断句,就会给修行者以误导:一个在世间修行的人,怎么能没有妄念烦恼呢?如果没有,岂不是如同失去繁殖功能的“焦芽败种”;如果觉知自己有妄念而不加以断除,岂不是养病丧身?如果对妄念不进行了知,岂不是如同识神暂时离身的“死人”?如果不能分辨真伪,岂不是对真如佛性的道理含糊不清?如果在每句后面各加上一个“不”字,就从判断句变成疑问句,即:“居一切时,不起妄念不?于诸妄心,亦不息灭不?住妄想境,不加了知不?于无了知,不辨真实不?”这样一来,每句皆含有正反两种意思,从而将中道不二的精神方便地贯彻进去,可以给修行者以更大的思考和选择的空间。可以认为,行秀的说法中贯穿着这样一种思想:在世间修行,但不忘出世的追求和修行——致力不起、息灭妄念……虽追求出世解脱,然而又不离现实的世间——不可能没有妄念,完全息灭妄念……

全真道在蒙古正式建元之前及元初传播迅速。从行秀语录来看,他也与全真道有接触。有位全真道的道士登门向他求教。《五灯会元续略·行秀传》记载:

全真(按:全真道士)问:弟子三十余年,打叠妄心不下。师(按:行秀)曰:妄心有来多少时也?又曰:元来有妄心否?又曰:妄心作么生断?又曰:妄心断即是,不断即是。真礼拜而去。(16)

全真道士是问,自己三十年来想断除妄心,但是就是断除不了,请教行秀怎么做才好?对于此问,行秀没有正面回答,而是连续提出四问,也不知这位道士理解没有,立即作礼而去。

行秀的四问是说,对于妄心应当自然看待,不必执意地去加以辨别、断除。天童所举本则中提到,唐代有位卧轮禅师作偈称:“卧轮有伎俩,能断百思想,对境心不起,菩提日日长。”六祖慧能听人念诵此偈,反其意而作偈曰:“慧能没伎俩,不断百思想,对境心数起,菩提作么长。”(17)慧能反对为不起世俗“妄心”而执意地避开世间外境,认为这是做不到的,而主张照常日常生活,以自然无为的“无念”为宗旨,“于念而不念”,“虽即见闻觉知,不染万境,而常自在”。(敦煌本《六祖坛经》语)行秀在评唱中认为,卧轮禅师的见解属于违背中道的“断见”。他认为应从中道不二的精神来把握“妄心”、“妄念”与菩提、涅槃的关系,他举宋初法眼宗永明延寿的话说:“妄想兴而涅槃现,尘劳起而佛道成”。然而对其中的道理,他没有作进一步的解释。

正因为他主张佛法不离人间,修行不必远离社会,所以他反对当时佛教界所传一些关于“坐脱”的说法。《从容录》卷六第九十六则记载,有人妄传当年菩提达磨曾以“胎息传人”。所谓“胎息”本是道家借助调息以养生长寿之术。临济宗的大慧宗杲已经批驳过此说。然而据行秀说,当时仍有这种流传,认为修胎息法,可以“坐脱”,“以图长年及全身脱去”,希望延寿三五百岁。他反对这种做法,斥之为“妄想妄见”。

(三)认为“至道不可形容”,然而可以借助比喻、“曲说”表述

行秀是曹洞宗禅僧,对语言的见解自然受禅宗语言观的影响。他虽然写了很多文字著作,又讲解,让弟子记录整理出《从容录》、《请益录》,然而仍然认为,语言文字是难以完全表达佛教的最高真理的。《从容录》卷五第七十三则“曹山孝满”的评唱中说:

至道不可形容。古人近取诸身,远取诸物,比兴连类,以喻至道。(18)

所谓“至道”,是指最高的真理,可以指真如、佛性、法性,也可以指空、第一义谛,乃至“菩萨之道”、“佛法”、“祖师西来意”,等等。行秀认为对于这些概念、用语和义理,皆不能用语言正面表达清楚,只有借助自身动作、周围的事物来加以比喻,大致地表述它们的意思。在本则公案中举的僧问曹山:“灵衣(按:孝衣)不挂时如何?”曹山答:“曹山今日孝满。”僧又问:“孝满后如何?”答:“曹山爱颠酒(按:吃酒)。”从问答本身的语句来看,没有什么深意,然而在当时的场合,也许包含某种禅机在内,以上问答大概是属于“比兴连类”。在评唱中,行秀又举有人问洞山(此指宋代云门宗的洞山守初)“如何是佛”,他答:“麻三斤。”其中的“如何是佛”属于所谓“至道”,而“麻三斤”自然是比喻了,认为对于“如是佛”是难以用语言文字表达清楚的。

《从容录》卷二六五第六十一则“乾峰一画”的“示众”说:“曲说易会,一手分付;直说难会,十字打开。劝君不用分明语,语得分明出转难。”(19)语句中的“一手分付”当指直接给予的意思,而“十字打开”也许原意是从包袱中取出东西需先将十字纽结解。行秀的意思是,对于佛教的真谛“至道”、禅法要旨,如果借助比喻、暗示、反诘语等“曲说”形式,也就是圆悟克勤在《碧岩录》卷一所说的“绕路说禅”,可以让听法参禅者直接领会,而如果采取直接道破的方式,反而使人更难以理解。所以他劝人说法不用“分明语”,如果用“分明语”会使人难以从迷执中解脱出来。

然而,行秀虽有这种见解,却不可能在自己传法生涯中贯彻到底。即使从《从容录》、《请益录》来看,他反复引证古今丛林的公案语录,进行解释,虽然也运用不少含混不清、模棱两可的表述语句,但他行文的主流还是正面叙述,用“分明语”进行评论和引申发挥的。这是因为,他要在世间传法,要得到人们理解,就不能全用所谓“曲语”、比喻等方式进行表述,否则在现实社会就难以立足。

万松行秀是金朝末年和蒙古改称元之前最著名的曹洞宗高僧,在当时和以后在佛教界都有很大影响。他虽上承曹洞宗的法系,然而在禅法上并非局限于曹洞一系。他的在家弟子耶律楚材在《万松老人万寿语录序》中说:“万松老人得大自在三昧(按:意为最自在最上乘之禅),决择玄徽,全曹洞之血脉;判断语缘,具云门之善巧;拈提公案,备临济之机锋;沩仰、法眼之炉烨,兼而有之,使学人不堕于识情、莽卤、廉纤之病,真间世之宗师也。”(20)这种说法也许有溢美之嫌,然而从行秀的禅法会通禅门五宗和吸收五宗的长处来说,不是没有根据的。

中国的曹洞宗正是通过万松行秀—弟子雪庭福裕—嵩山文泰这一支,一直传到明清以后。

① 赟允,各书多作“赟公”,此据《五灯全书》卷六十一、《续灯正统》卷三十五的<行秀传>。

② 胜默光,或称“胜默”、“胜默老人”,此据《从容录》卷一第十六则所引、《五灯全书》卷六十一<行秀传>。从禅宗史书用例看,“胜默”当是号,“光”是法名后一字,全名不详。

③ 景岑原句应为“转得自己成山河国土”。《景德传灯录》卷十<景岑章>载有他的相关语录:“僧问;如何转得山河国土归自己去?师(按:景岑)云:如何转得自己成山河国土去?僧云:不会。师云:湖南城下好养民,米贱柴多足四邻。其僧无语。师有偈曰:谁问山河转,山河转向谁。圆通无两畔,法性本无归。”载《大正藏》卷51,第275页下。

④ “未彻”犹如“未悟”。唐灵云志勤禅师是灵祐的弟子,据载因看到桃花盛开而得悟,作偈示其悟境曰:“三十来年寻剑客,几逢落叶几抽枝,自从一见桃华后,直至如今更不疑。”他将偈呈给灵祐看,灵祐表示认可,说:“从缘悟达,永无退失。”此事传到福建玄沙师备那里,他认为志勤并没有真正得悟,称之为“未彻”。载《景德传灯录》卷十一<灵云章>,《大正藏》卷51,第285页上。此则公案,在行秀《从容录》卷三第三十九则中也有记载,见《大正藏》卷48,第252页下。

⑤ 关于行秀是否上承自芙蓉道楷—鹿门自觉的法系,禅门史书有不同的记载,自《五灯会元续略》至《五灯全书》等,皆以鹿门自觉上承丹霞子淳……天童如净。对此,自古以来就有争论。清代纪荫《宗统编年》卷二十四引北京胜果寺荐明代《曹洞源流碑》谓:“……芙蓉楷、鹿门觉、青州辨、大明宝、王山体、雪岩满、万松秀……”清代曹洞宗《蔗庵净范禅师语录》卷三十载《考定宗本说》,谓《鹿门塔铭》记载鹿门自觉嗣芙蓉道楷,从净因寺迁鹿门之事;又引青州普照寺一辨《自叙》,谓他从鹿门自觉受法后,曾参丹霞子淳,指出《五灯会元续略》作者远门净柱不知道丹霞子淳与鹿门自觉同嗣芙蓉道楷,属于“同门昆季”,从而将鹿门置于如净之下。请参考陈垣《清初僧诤记》卷一之三“《五灯全书》诤”,另参考日本忽滑谷快天著,朱谦之译,上海古籍出版社的2002年出版的《中国禅学思想史》第五编第四章第十八节;石井修道著,东京大东出版社1987年出版的《宋代禅宗史的研究》第三章第四节的有关考证。

⑥ 禅宗史书皆在“仰山栖隐寺”前冠以“大都”,实际金代无“大都”之称,此当用元代对“中都”的名称,即今北京。据日本野上俊静著,京都平乐寺书店1953年出版的《辽金的佛教·金代篇》,据《顺天府志》卷十七的记载,金世宗在大定二十四年(1184)仰山建栖隐寺,玄冥为开山。明清的顺天府治今北京。忽滑骨快天《中国禅学史》第五编第四章误以此仰山所在的“大都”是金之“大定府”(治今内蒙宁城西南)。

⑦ 据清纪萌《宗统编年》卷二十五,行秀在壬辰之年(南宋宁宗五年,1232)退居从容庵,福裕补住万寿。

⑧ 《大正藏》卷48,第226页下。

⑨ 《大正藏》卷48,第227页上。

⑩ 题目《从容录重刻四家语录序》用现在标点表示,也许应写成《从容录·重刻四家语录序》比较合适。其中的“重刻四家语录序”,当是在重刻本《从容录》卷首所加的序。

(11) 既称“四家”,也不会是圆悟《碧岩录》、评唱雪窦拈古的《击节录》及万松《从容录》、评唱天童拈古的《请益录》。

(12) “识心见性”是《六祖坛经》所载慧能之语;“见性成佛”,常与“直指人心”连用,是唐宋以来丛林间表达禅宗宗旨的常用之语,行秀在《从容录》卷三第四十三则“罗山起灭”的评唱中也引过此语。

(13) 《大正藏》卷48,第262页下。

(14) 同上书,第255页下。

(15) 《大正藏》卷17,第917页中。

(16) 此亦载于《请益录》卷上第二则“卧轮伎俩”。

(17) 《景德传灯录》卷五<神会章>之后,《大正藏》卷51,第244页中。后被载入元代宗宝本《六祖坛经》之中。

(18) 《大正藏》卷48,第273页中。

(19) 同上书,第265页上。

(20) 载《湛然居士文集》卷十三。

![]()