三国时期,佛教开始流传开来,长江中下游地区成为佛教流传和繁荣的一个重要地区。

1.2.1

佛教流播江南

佛教重心的南移过江,是在三国的东吴时期。

从汉末军阀混战到三国鼎立的过渡中,江南是较早安定的地区之一。东吴在孙坚时已打下基础,而在孙策时已拥有会稽、吴郡、丹阳、豫章(今江西南昌)、庐陵(今江西吉安)等郡,这大体上正是我们现在所说的江南地域。当这些地方被孙氏占领的时候,北方还烽火四起,如袁绍、袁术、吕布等各据一方,曹操平定他们还有待时日;刘备尚无立锥之地。因此,相对安定的江南不仅有北方流民移入,而且吸引了一些高僧的到来。如安世高、支谦都在此时来到了东吴。由于为数众多的僧人长期活动,佛教得以广泛传播,东吴首都建业(今江苏南京)甚至成为与洛阳分庭抗礼的南方佛教中心。(图3)

当然,东吴对佛教的优待宽容政策,也是江南佛教繁荣发展的重要原因。据《出三藏记集·支谦传》记载,名僧支谦避乱到吴地后,“吴主孙权闻其博学有才慧,即召见之,因问经中深隐之义;应机释难,无疑不析。权大悦,拜为博士,使辅导东宫,甚加宠秩。”支谦之所以能在江南译数十部经,发生那么大的影响,和东吴对他的重视厚待是分不开的。

东吴时期,传播佛教的最重要人物是名僧支谦和康僧会。

1.2.1.1

“支郎眼中黄,形体虽细是智囊”

支谦,又名越,字恭明,先世本大月氏人。他的祖父在东汉灵帝时率领国人数百东来归化,支谦即生在中国。支谦从小学习中国书典,同学“胡书”,通六国文字。后来从支谶的弟子支亮学习佛教,但并没有出家,只是个居士。支谶、支亮、支谦三人在当时被认为是最有学问的人,“世称天下博知,不出三支。”因支谦长得细长黑瘦,是个黄眼珠,所以时人作了这样一句顺口溜来称赞他:“支郎眼中黄,形体虽细是智囊。”

献帝末期,支谦与乡人数十名避乱来到东吴。他先到武昌,后到建业。因不满当时那些质直而晦涩的译本,决心投身译经事业。由于佛教经典只有译成汉语之后,才能被汉人阅读和接受,所以,早期来华的僧人要传播佛教,其首要任务就是翻译佛经。支谦是三国时期译经最多的人。从黄武元年(公元222年)到建兴年间(公元252——253年),共译经36部48卷,其中重要的有《阿弥陀经》、《维摩诘经》、《瑞应本起经》等。(图4)

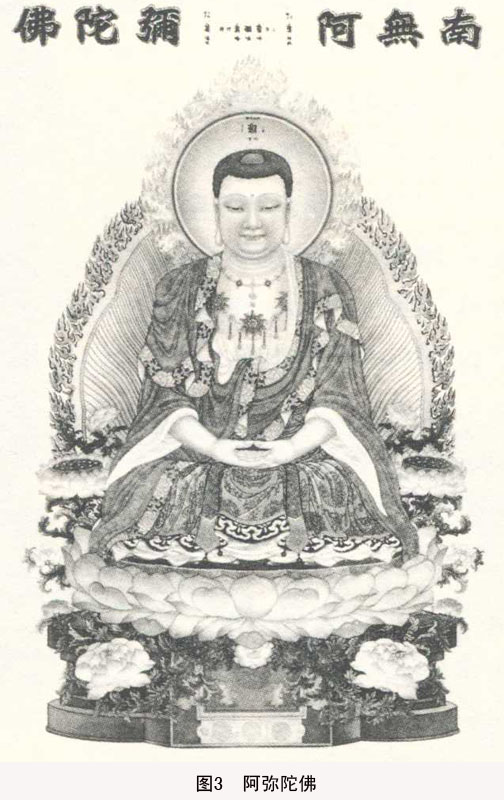

《阿弥陀经》又名《无量寿经》,主要宣传阿弥陀佛的西方净土信仰,宣称只要信奉阿弥陀佛,听闻念诵阿弥陀佛名号,死后就可以往生西方极乐净土。此经后来成为净土信仰的主要经典之一,影响很大。

《维摩诘经》是说在家居士修行之事,宣扬成佛不一定出家。经书中的主人公维摩诘,就是这样一个处俗超凡,既享受巨富无比的世俗生活,又深悟佛道奥旨,连文殊菩萨也不得不叹服的在家居士。此经后来被鸠摩罗什重译,在门阀士族中广为流行。(图5)

《瑞应本起经》是释迦牟尼的本生故事,文学性比较强,此经的翻译丰富了中国的文学宝库。

支谦翻译的风格笔法流畅,文句简约,一改以往译家直译的偏向,开中国佛经意译之先河,对佛教的普及推广起了很大的作用。

1.2.1.2

能文善辩康僧会

继支谦之后在江南传播佛教的人就是康僧会。康僧会,其祖先是康居人,后来世居印度,其父因经商移于交趾。十多岁时出家,广读佛书,并博览中国儒家和方技图书,能文善辩。

东吴赤乌十年(公元247年),康僧会从交趾来到建业,从事译经传教。他对东吴佛教的传播,影响最大。在康僧会之前,支谦、维祗难等人已在东吴译经,但因支谦是个居士,维祗难又不通汉语,所以他们并不重视民间传教,佛教在社会上影响并不大,康僧会来到建业后,除译经外,还建立茅屋,设立佛像,向民众传教,这种行迹在东吴境内是前所未有的,因此,立即引起人们怀疑。有关部门向孙权汇报这一情况后,孙权即召见康僧会,结果,“权大叹服,即为建塔,以始有佛寺,故号建初寺,因名其地为佛陀里。由是江左大法遂兴。”(《高僧传·康僧会传》)建初寺的创立,在中国佛教史上是作为江南佛教流传的一个正式标志,意义非常重大。

虽然康僧会翻译的经典并不多,但他是早期中国佛教史上很有影响的一位人物。康僧会所译经中最重要的是《六度集经》,这是一部编译的佛经,以所谓“菩萨本行”,即佛前生的各种神话故事来说明佛教的义理,其中有些神话、寓言故事在民间流传广泛。

1.2.2

东吴江南佛教的特点和影响

佛教除了在东吴获得发展之外,还形成了一些有长远意义的特色。

1.2.2.1

佛教开始进入士族的交游圈子,并逐渐为他们所认可

东吴以前的佛教虽在中国已有一定的市场,但当时人们还没有从哲理的高度来认识佛教,信仰佛教只是作为一种鬼神崇拜。而在中国,一种宗教,一种思想,如果不能进入士大夫的圈子,得不到他们中多数人的认可或容忍,那就只有处于民间宗教的地位,或沦为异端学说,或悄然湮灭,如后来传入中国的拜火教、摩尼教之类。佛教融入中国传统文化,以江南东吴为起点。

首先,僧人在东吴进入了被视为士族领地的文官圈子。孙权以支谦、康僧会为博士,这就为僧人与士大夫之间的交流创造了前所未有的条件。我们现在虽然没有另外的史料来佐证支谦、康僧会等任博士的事,但他们曾与孙权、孙皓等接触,并使后者敬奉佛教,应该是可信的。佛教使孙权、孙皓等感到满意的,大概就是它糅合了儒家的治国思想,康僧会的一个重要特点就是兼有儒道思想。据说后主孙皓性情暴烈,不信佛教,他在位时,起先想毁坏佛寺,后来听了康僧会的辨析,不禁大悦,不再毁坏佛寺。那么,康僧会是如何说服这位对佛教既不了解也无信仰的君王公的呢?

据《高僧传·康僧会传》记载:孙皓当时问康僧会:“佛教所明,善恶报应,何者是耶?”康僧会回答:“夫明主以孝慈训世,则赤乌翔而老人(南极星)见。仁德育物,则醴泉涌而嘉苗出。善既有瑞,恶亦如之。故为恶于隐,鬼得而诛之;为恶于显,人得而诛之。《易》称:‘积善余庆。’《诗》咏:‘求福不回。’虽儒典之格言,即佛教之明训。”孙皓一听,又说:“若然,则周孔已明,何用佛教?”康僧会回答:“周孔所言,略示近迹;至于释教,则备极幽微。故行恶则有地狱长苦,修善则有天宫永乐。……不亦大哉!”

从这段对话中,我们可以看出:佛教初传江南,其教义还不被人们所理解时,康僧会借用中国传统的儒家经典和天人感应说来解释佛教教义,又以通俗的善恶报应学说来诠释佛教轮回报应思想,进而把“儒典之格言”同“释教之明训”等量齐观,把佛教的幽远当作周礼名教的补充,希望当权者以孝慈仁德训世育物,这实质上是把儒佛思想融合在一起的重要尝试。

特别有趣的是,《广弘明集》卷一中有一篇据说是引自《吴书》的《吴主孙权论叙佛道三宗》,文中有大臣阚泽向孙权分析儒释道三家优长而使孙权大悦的记载。可见,至少在东吴时已有人把佛与儒扯到一起议论了,这大概和康僧会的传教分不开。如果思想的积淀在一定的地域内有可能会形成一种传统,那么,三教同源说首先被南朝的皇帝大力提倡也就不是偶然的了。

其次,东吴的高僧,特别是支谦,还开创了使佛教与玄学结合的风气。从此,玄风渐畅,禅法渐替,形成两晋南朝之佛学风气。魏晋的佛教玄学化,正是士大夫广泛接受佛教的契机,支谦等与有功焉。

1.2.2.2

新的佛经译注方法对佛教的传播极为有利,一些古佛经因此在江南得到长久流传

这首先要归功于支谦。支谦不仅是三国时期译经最多的人,而且还做了合译与译注的工作。他将所译的有关大乘佛教陀罗尼门修行的要籍《无量门微密持经》和两种旧译对勘,区别本末,分章断句,上下排列,首创了‘会译’的体裁。支谦还将自译的佛经《大明度无极经》、《了本生死经》等,加以自注,济翻译之穷,使原本不清楚的经义易于明白。合译又称合本,相当于今天的所谓编译,但在当时要把几本同类的佛经统译为一,是要求很高的。虽然后来的一些学者重新对照梵本后,认为支谦的译文不够准确,用了很多中国传统意蕴很强的词汇,如自然、圣贤等,但正是支谦这种翻译的方式开创了佛经乃至佛教与中国传统文化融合的道路。以此为发端,江南自东吴起译经自成一体。

在译经史上,有这样一个现象,愈接近中国风土人情的经文愈容易流传,虽然它与原文的距离有时似乎更大一些。耐人寻味的是,能保存到现在的一些早期佛经,最初大多是在东吴流传的。如在最早的一批译经中,《四十二章经》却因曾流传到江南而保存至今,其他的却佚失了。同样,江南也是《牟子理惑论》和《安般守意经》最早流传地之一。

1.2.2.3

中国的密宗起自东吴的江南

最早译成汉语的密宗经典是支谦翻译的《佛说持句神咒经》、《佛说华积陀罗尼神咒经》和《佛说无量门持经》等。据此,支谦也就是中国最早能演密法的传教徒之一。此外,当时在武昌的印度僧人维祗难也会咒术。密宗之所以能在东吴成气候,原因之一,大概与当地宗教气氛特别浓、杂神淫祀特别多有关。如传说安世高振锡江南时,曾以法术收服大蟒化身的庙神,这是佛教与中国民间信仰相接触,并企图加以利用的最早事例,而密宗法术正好是佛教用来对付民间信仰的神魔鬼怪的最好手段。尽管后来密宗在江南的传授系统并不明显,但江南一直都是汉传密宗流播的一个重要地区。

此外,东吴佛教还包括其他一些重要端绪。如支谦依《无量寿经》和《中本起经》制作连句梵呗三契,康僧会也依《双卷泥洹》制泥洹梵呗一契,“传泥洹呗声,清靡哀亮,一代模式。”(《高僧传·康僧会传》)据史料记载,康僧会还是最早利用佛像传教的人,当时画家曹不兴即画佛像而成为名家,人称“佛画之祖”。支谦所译《阿弥陀经》,实为该经首译本。与净土宗流行有很大关系的《八吉祥神咒经》,也是由支谦首译的。净土宗后来在南方特别盛行,与此大约不会一点关系都没有。

总之,东吴佛教在历史上引发了一长串的回响。

![]()