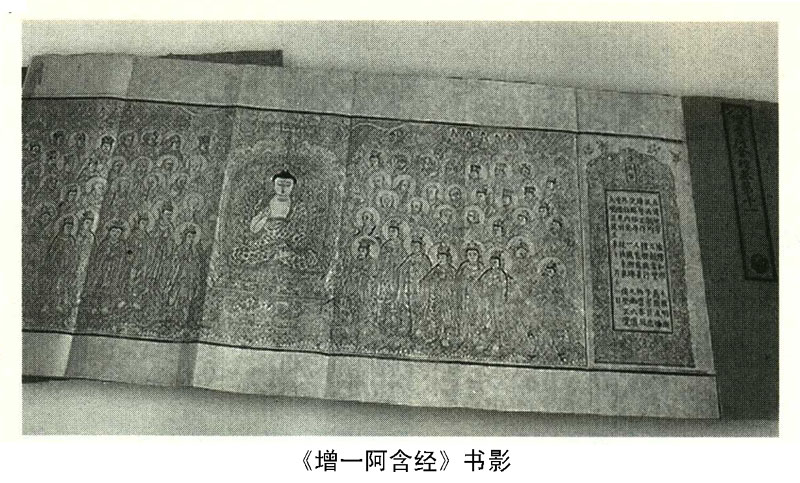

《增一阿含经》(Ekottaragamas)五十卷

苻秦兜佉勒国沙门昙摩难提等译

《中阿含经》(Madhyagamas)六十卷

东晋罽宾国沙门瞿昙僧伽提婆等译

《长阿含经》(Dirgagamas)二十二卷

姚秦罽宾国沙门佛陀耶舍共竺佛念译

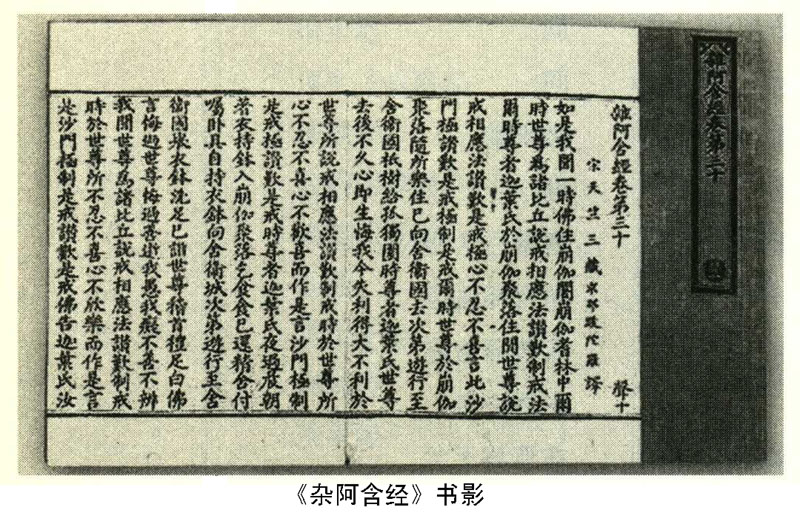

《杂阿含经》(Samyuktagamas)五十卷

刘宋天竺三藏求那跋陀罗译

一 《阿含》与五百结集

阿含,亦作阿笈摩,亦作阿含暮。译言“法归”,谓万法所归趣也(《长阿含经》序);亦言“无比法”,谓示之最上者也(《翻译名义集》四);亦言“教”,亦言“传”,谓辗转传来以法相教授也(《一切经音义》二十四)。本为佛经总名,(吉藏《法华论疏》云“阿含”名通大小。《四阿含》等为小;《涅槃》称“方等阿含”,此即大也。)今但以施诸小乘焉。

吾研究佛经成立之历史,拟拈出四个观念以为前提。

一、凡佛经皆非佛在世时所有,无论何乘、何部之经,皆佛灭后佛徒所追述。其最初出者在佛灭后数月间,其最晚出者在佛灭五百年以后。

二、佛经之追述,有由团体公开结集者,有由个人私著者。前者成立之历史可以确考,后者无从确考。

三、佛经有用单行本形式者,有用丛书形式者。现存之十数部大经,皆丛书也。而此种丛书,性质复分为二:有在一时代编纂完成者,有历若干年增补附益而始完成者。

四、凡佛经最初皆无写本,惟恃暗诵。写本殆起于佛灭数百年后,随教所被,各以其国土之语写焉。质言之,则凡佛经皆翻译文学也。

《四阿含》者,则佛灭后第四个月,由团体公开结集、一时编纂完成之四种丛书,历若干年后,始用数种文字先后写出者也。此次结集,即历史上最有名之“五百结集”。其情节具见于《四分律藏》(卷五十四)、《弥沙塞五分律》(卷三十)、《摩诃僧祗律》(卷三十二)、《善见律》(卷一)等书。今杂采略述如下。

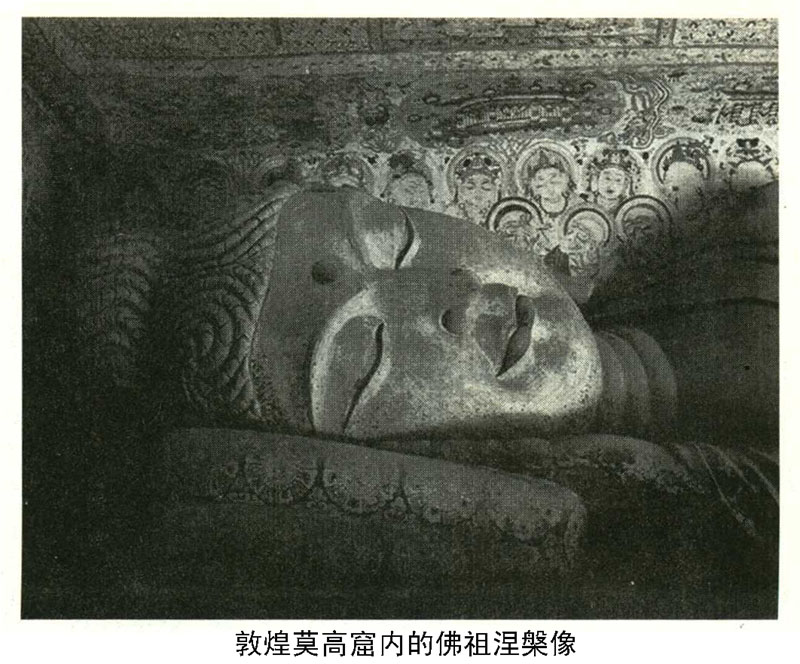

佛以二月十五日平旦,在俱尸那入灭。时大弟子大迦叶方在叶波国,闻变而归。既葬佛后,默自思惟:宜集法藏,使正法住世,利益众生。乃请阿阇世王为檀越,于王舍城外之毕波罗窟(亦名叶岩),以六月二十七日开始结集。参与斯会者五百人,迦叶为上首。先命优婆离结集毗尼(亦作毗奈耶),此云律藏,所集者则今之《八十诵律》是也。次命阿难结集修多罗(亦作素怛缆),此云经藏,亦云法藏,所集者则此诸《阿含》是也。

阿难,佛之徒弟,为佛侍者二十五年,佛尝称其多闻第一,殆记性最强之人也。故结集经藏之大任,众以属之。结集时用极庄重之仪式、极复杂之程序,以求征信。阿难登高座,手提象牙装扇。迦叶问:“法藏中《梵网经》何处说耶?”(案:即今《长阿含》中之《梵动经》,非单行本之大乘《梵网戒经》也。)阿难答:“王舍城那兰驮二国中间王庵罗絺屋中说。”“因谁而起?”“因修悲夜波利婆阇迦及婆罗门陀多二人而起。”如是问答本起因缘后,阿难乃诵出佛所说,首唱言“如是我闻”。诵已,五百罗汉印可之。如是次第诵他经,一切诵已,遂泐为定本。此《阿含》之由来也。

何故将《阿含》结集为四耶?《增一》(卷一)《序品》云:“时阿难说经无量,谁能备具为一聚?……或有一法义亦深,难持难诵不可忆;我今当集此法义,一一相从不失绪。”据此则似阿难既将诸经诵出后,虑其散漫难记忆,于是谋集为“一聚”,以丛书的格式总持之。《序品》又云:“契经今当分四段,先名《增一》,二名《中》,三名曰《长多璎珞》,《杂》经在后,为四分。”此论四种次序,《分别功德论》(卷上)释之云:“分四段者,文义混杂。宜当事理相认,大小相次。以一为本,次至十,一,二,三,随事增上,故名增一。中者,不大不小,不长不短,事处中适也。长者,说久远事,历劫不绝。杂者,诸经断结,难诵难忆,事多杂碎,喜令人忘。”《弥沙塞五分律》云:“迦叶问一切修多罗已。僧中唱言:此是长经,今集为一部,名《长阿含》。此是不长不短,今集为一部,名《中阿含》。此是为优婆塞、优婆夷、天子、天女说,今集为一部,名《杂阿含》。此是从一法增至十一法,今集为一部,名《增一阿含》”据此则四部分类命名之意,不过因文字之长短,略为区分,无甚义例。《法华玄义》(卷十)云:“《增一》,明人天因果。《中》,明真寂深义。《杂》,明诸禅定。《长》,破外道。”此说不免杜撰。《四阿含》虽云将诸经加以组织,然此种论理的分类法,似尚非当时所有;以今译本细按之,亦不能谓某种专明某义也。

数何以限于四,或言仿《四吠陀》,此殆近之。但据《善见律》,则尚有《屈陀迦(Khuddaka)阿含》一种,是不止四矣。今锡兰岛所传巴利文《阿含》,确有五部,其第五部正名《屈陀迦》。然不过将《四含》之文摘要分类编辑(橘惠胜《印度佛教思想史》一二七页),恐非原本。吾窃疑此《屈陀迦》与大乘经典有关系,语在次篇。

二 《阿含》在彼土之传授

《付法藏因缘传》(卷二)载有一事,甚可发噱,今节引之:

阿难游行,对一竹林。闻有比丘诵《法句》偈:“若人生百岁,不见水老鹤;不如生一日,而得睹见之。”阿难语比丘:“此非佛语。……汝今当听我演(原文)……‘若人生百岁,不解生灭法;不如生一日,而得了解之。’”(案:此偈即出《阿含》中,在何部何卷,顷偶忘,待检。)尔时,比丘即向其师说阿难语,师告之曰:“阿难老朽,言多错谬,不可信矣。汝今但当如前而诵。”

佛经以专恃暗诵、不著竹帛之故,所传意义,辗转变迁,固意中事。乃至阿难在世时,已有此失;且虽以耆宿硕学如阿难者,犹不能矫正,此孟子所以有“尽信书不如无书”之叹也。不惟转变而已,且最易遗失。《分别功德论》(卷上)云:

《增一阿含》本有百事,阿难以授优多罗,出经后十二年,阿难涅槃。其后诸比丘各习坐禅,遂废讽诵,由是此经失九十事。外国法师徒相传,以口授相付,不听载文。时所传者,尽十一事而已。自尔相承,正有今现文尔。优多罗弟子名善觉,从师受诵,仅得十一事,优多罗涅槃。外国今现三藏者,尽善觉所传。

《增一》一经如此,他经可推。然则即今《阿含》,已不能谓悉为阿难原本。

然印土派别既多,所传之本,各自不同。《顺正理论》(众贤造,玄奘译)云:“虽有众经,诸部同诵,然其名句,互有差别。”(卷一)此正如汉初传经,最尊口说,故诸家篇帙文句,时相乖忤。即以《增一》言,《功德论》又云:“萨婆多家(案即一切有部)无序及后十事。”然则萨婆多所传,固与善觉本异矣。而今我国译本,共五十二品,则既非阿难原来之百篇本,亦非善觉之十一篇本,又非萨婆多之九十篇本(或是此本而未译完,亦未可定)。是知印土《增一》。最少当有四异本矣。吾所以喋喋述此者,非好为琐末之考证,盖当对诸部所释教理,有种种差别。虽同属一经,其某部所传之本,自必含有该部独有特色,不仅如“水老鹤”等文字之异同而已。试以汉译《四含》与锡兰之巴利本相较,当能发见许多异义。(记日本人所著书中有两译对照之文多条,忘出何书。)他日若有能将全世界现存之各种异文异本之《阿含》,一一比勘,为综合研究,追寻其出自何部所传,而因以考各部思想之异点,则亦学界之一大业也。

我国《阿含》四种,并非同时译出,其原本亦非同在一处求得;则每种传授渊源,宜各不同。慈恩谓《四含》皆大众部诵出。法幢谓《增一》依大众部,《中》、《杂》依一切有部,《长含》依化地部,(日本金子大荣《佛教概论》引,所引何书待查。)未审何据。今于次节述传译源流,略考其分别传授之绪焉。

三 《阿含》传译源流

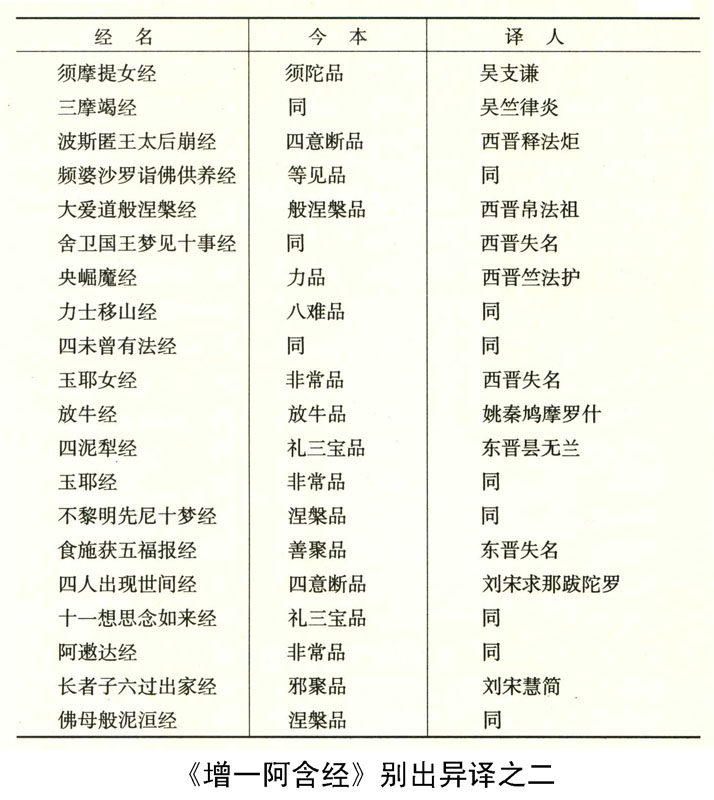

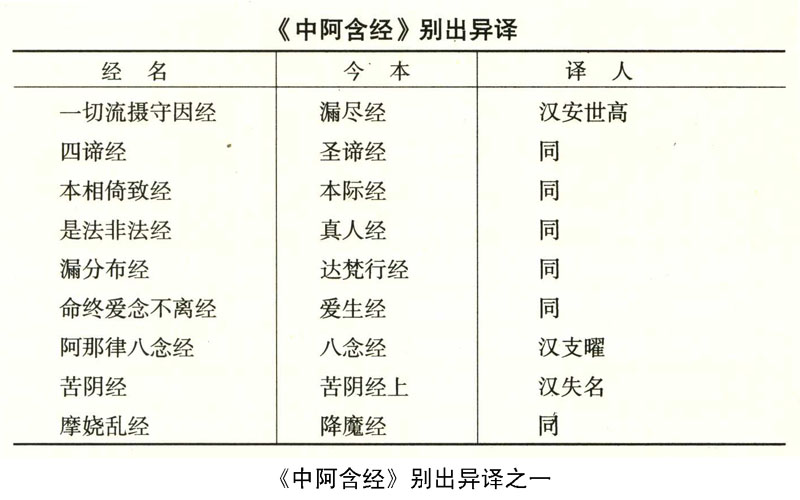

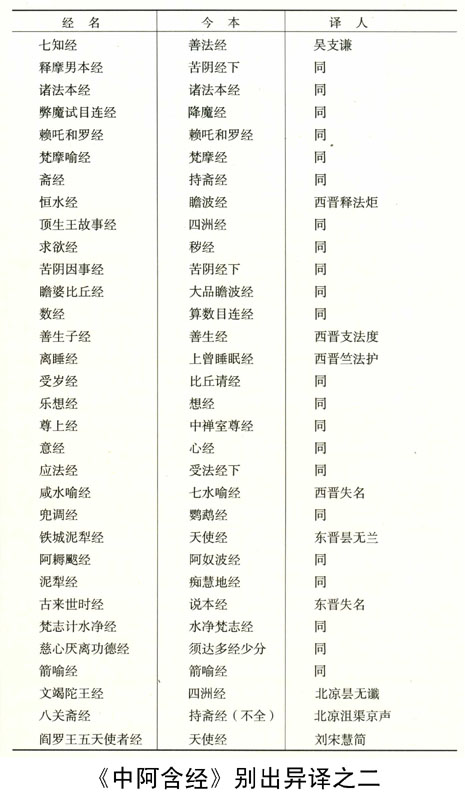

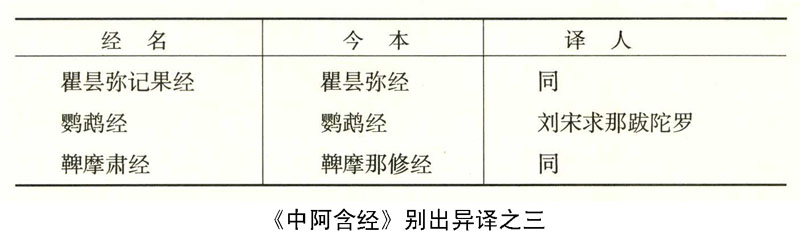

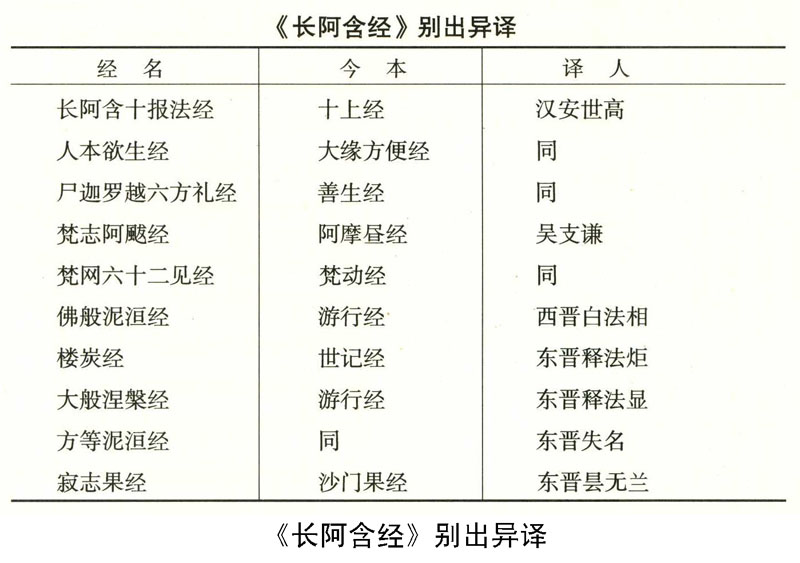

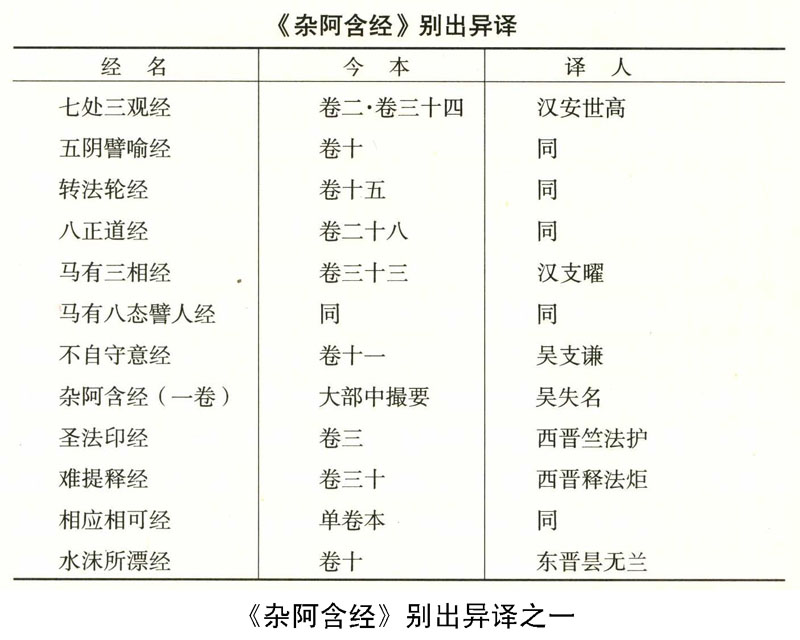

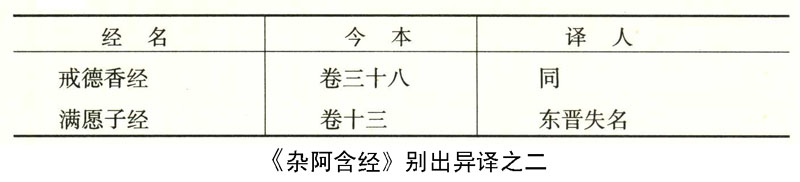

我国译经,最初所译为“法句类”,即将经中语节要抄录之书也。次即分译《阿含》小品,盖《阿含》乃丛书体裁,诸品本自独立成篇,不以割裂为病也。今举藏中现存《阿含》异译诸经为下表(佚本约两倍下表,今悉不录):

读上表者,可以了然于《阿含》之实为丛书性质,实合多数之单行本小经而成,彼土亦各别诵习。而初期大译家安世高、支谦、法护、法炬之流,百余年间,皆从事于此种单行本之翻译;其曾否知为同出一丛书,盖未敢言耳。《四含》所有经总数几何?不能确考。按汉译今本,《长含》共三十经(原有目录),《中含》二百二十二经(据道慈序),《增含》四百七十二经(据道安序),《杂含》短而多,不能举其数,大约在一千二三百以上(卷一共二十八经,全书共五十卷)。合计殆逾二千种矣,然必犹未全。(《增一》体例每品皆累一至十一品,凡得十经。今本有品五十一,而经仅得四百七十二,殆有阙矣。然据《分别功德论》,则此书应有百品,合为千经。中土所传本,又未得其半也。)今检各经录中,小乘经存佚合计,盖盈千种。窃谓其中除出十数种外(语在次篇),殆皆《阿含》遗文也。

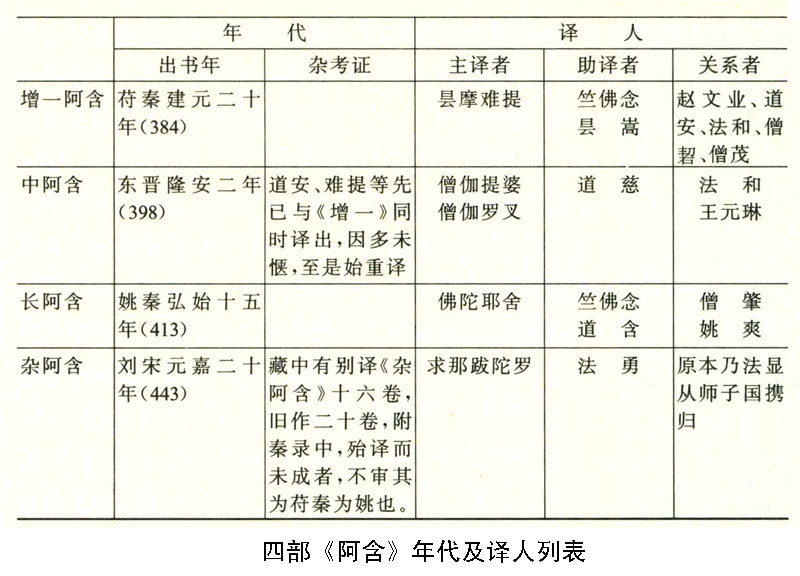

前此之零碎单译,自然不餍人意。逮东晋之初,而《阿含》全译之要求起焉。先出者为《增》、《中》,其次则《长》,最后乃《杂》。前后垂六十年,而兹业乃完。今考其年代及译人,列为下表(见下页)。

译业创始之功,端推道安。其译《增》、《中》二含,正值苻坚覆国之年,序所谓“此年有阿城之役,伐鼓近郊”者也(《增一经》道安序)。盖在围城之中,仓卒杀青;逾年而安遂亡。道慈所谓“译人造次,违失本旨,良匠去世(指安公),弗获改正也”(《中含》道慈序)。故此秦译二书,皆可谓未定稿。然《增一》遂终弗克改,今藏中所存,即建元二十年本也。(此据旧经录云尔,其实尚有疑点。安公序明言四十一卷,而今本有五十卷;安序有“失其录偈”一语,似是指序品,而今本实有序品。疑后此曾经一度增修矣。安序又云:“共四百七十二经。”若今本经数不止此,便益可证明其有增修。惜吾尚乏此暇晷一检校之也。)《中含》以法和、提婆之努力,又得罗叉从罽宾新来为之助,卒成第二译,而初译今不复见矣。《杂含》既旧有秦译,不知其出道安时耶,出罗什时耶?《长含》之译,则史迹最简矣。

吾述《四含》传译渊源,忽引起一别种兴味,即欲因各书之译人以推求其书为何宗派所传本也。印度小乘派二十部,皆宗《阿含》;其所诵习本,各部有异同,具如前引《分别功德论》所说。汉译《四含》,或云皆出大众部;或云《增一》依大众部,《中》、《杂》依一切有部,《长》依化地部;未审其说所自出。今以此四书之译人及其他材料校之,吾欲立为臆说如下:

一、《增一阿含》疑依“一切有部”本,而以“大众部”本修补。《增一》译者昙摩难提(Dharmanandin),兜佉勒人。兜佉勒(Tukheāra),似为“一切有部”势力范围。近年欧人在库车发掘,得有用月氏文字所书之波罗提木叉(Prātimoksa,戒律),即罗什所译“萨婆多部”(即一切有部)之《十诵比丘尼戒本》也(日本羽溪了谛著《西域之佛教》一八八页)。结集《毗婆沙》之迦腻色迦王,即月氏种,与“有部”因缘极深。兜佉勒服属于彼,用其文字,则其学出于“有部”固宜。据《分别功德论》,他部之《增一》,皆仅存十一品,惟“有部”本存九十品。今此本有五十一品,益足为传自“有部”之据;所以不满九十品者,或是译业未竟。盖译时方在围城中,未久而苻秦遂灭也。《功德论》又云:“萨婆多家无序。”而安公《增一序》亦云:“失其录偈。”所谓《序》所谓录偈,似即指《序品》。然则今本《序品》一卷,或非原译所有,而后人别采他部本以补之;其所采者或即“大众部”本,即慈恩谓出自“大众”也。《序品》多大乘家言,自当与“大乘部”有因缘。(大众部为大乘所自出,说详第三篇。)

二、《中阿含》疑出“一切有部”。初译本《中含》,与《增一》同出昙摩难提,已足为传自“有部”之证。今所传隆安二年再治本,由僧伽罗叉(Saingharksa)讲梵本,僧伽提婆(Sainghadera)转梵为晋(道慈序语),二人皆罽宾人(即迦湿弥罗);罽宾为“有部”之根据地,众所共知。提婆别译《阿毗昙八犍度论》(迦旃延之《发智论》),实“有部”最重要之书。罗叉续成罗什之《十诵律》,亦“有部”律也。然则创译《中含》之三人,皆“有部”大师,法幢谓《中含》传自“有部”,当为信史也。

三、《长阿含》疑出“昙无德部”。《长含》译者佛陀耶舍(Buddbaysas)亦罽宾人,但“昙无德部”之《四分律》,即由彼诵出,知彼当属“德部”;则所诵《长含》,或亦用“德部”本也。

四、《杂阿含》疑出“弥沙塞部”。《杂含》译者求那跋陀罗(Gunabhadra),中天竺人。本以大乘名家,于小乘诸部当无甚关系。惟《杂阿含》原本之入中国,实由法显。法显得此于师子国(即锡兰),同时并得《弥沙塞律》,然则此本与“塞部”当有关系。“塞部”本盛于南天竺,则师子国固宜受其影响。求那东渡之前,固亦久淹师子也。

上所考证,似无关宏旨。然古代西土各部之学说,传于今者极希(除有部外);若能在《四含》中觅得一二,亦治印度思想史之一助也。

四 《阿含》研究之必要及其方法

我国自隋唐以后,学佛者以谈小乘为耻,《阿含》束阁,盖千年矣。吾以为真欲治佛学者,宜有事于《阿含》。请言其故:

第一,《阿含》为最初成立之经典,以公开的形式结集,最为可信。以此之故,虽不敢谓佛说尽于《阿含》,然《阿含》必为佛说极重之一部分无疑。

第二,佛经之大部分,皆为文学的作品(补叙点染),《阿含》虽亦不免,然视他经为少,比较近于朴实说理。以此之故,虽不敢谓《阿含》一字一句悉为佛语,然所含佛语分量之多且纯,非他经所及。

第三,《阿含》实一种言行录的体裁,其性质略同《论语》,欲体验释尊之现实的人格,舍此末由。

第四,佛教之根本原理——如四圣谛、十二因缘、五蕴皆空、业感轮回、四念处、八正道等——皆在《阿含》中详细说明,若对于此等不能得明确观念,则读一切大乘经论,无从索解。

第五,《阿含》不惟与大乘经不冲突,且大乘教义,含孕不少,不容诃为偏小,率尔吐弃。

第六,《阿含》叙述当时社会事情最多,读之可以知释尊所处环境及其应机宣化之苦心。吾辈异国异时代之人,如何始能受用佛学,可以得一种自觉。

研究《阿含》之必要且有益既如此,但《阿含》研究之所以不普及者,亦有数原因:

一、卷帙浩繁。

二、篇章重复。《四含》中有彼此互相重复者,有一部之中前后重复者,大约释尊同一段话,在《四含》中平均总是三见或四见,文句皆有小小异同。

三、辞语连犿。吾辈读《阿含》,可想见当时印度人言语之繁重。盖每说一义,恒从正面、反面以同一辞句反复诠释;且问答之际,恒彼此互牒前言。故往往三四千字之文,不独所诠之义仅一两点,乃至辞语亦足有十数句。读者稍粗心,几不审何者为正文,何者为衬语,故极容易生厌。

四、译文拙涩。《增》、《中》二含,杀青于戎马之中,《中》虽再治,《增》犹旧贯,文义之间,译者已自觉不惬。《长》、《杂》晚出,稍胜前作。然要皆当译业草创时代,译人之天才及素养,皆不逮后贤;且所用术语,多经后贤改订,渐成僵废。故读之益觉诘屈为病。

故今日欲复兴“阿含学”,宜从下列各方法着手:

第一,宜先将重要教理列出目录——如说苦、说无常、说无我、说因缘生法、说五取蕴、说四禅等等——约不过二三十目便足。然后将各经按目归类,以一经或二三经为主,其他经有详略异同者,低格附录,其全同者则仅存其目。似此编纂一过,大约不过存原本十分之一,而《阿含》中究含有若干条重要教理,各教理之内容何如,彼此关系何如,都可以了解。原始佛教之根本观念,于是确立。

第二,将经中涉及印度社会风俗者,另分类编之,而观其与佛教之关系。如观四姓阶级制之记述,因以察佛教之平等精神;观种种祭祀仪法之记述,因以察佛教之破除迷信。

第三,宜注重地方及人事,将释尊所居游之地见于经中者列成一表,看其在某处说法最多,某处次多,在某处多说某类之法。又将释尊所接之人——若弟子,若国王长者,若一般常人,若外道等等,各列为表,而观其种种说法。如是则可以供释迦传、释迦弟子传、印度史等正确之资料。

以上不过随想所及,拈举数端。实则《四含》为东方文化一大宝藏,无论从何方面研索,皆有价值也。

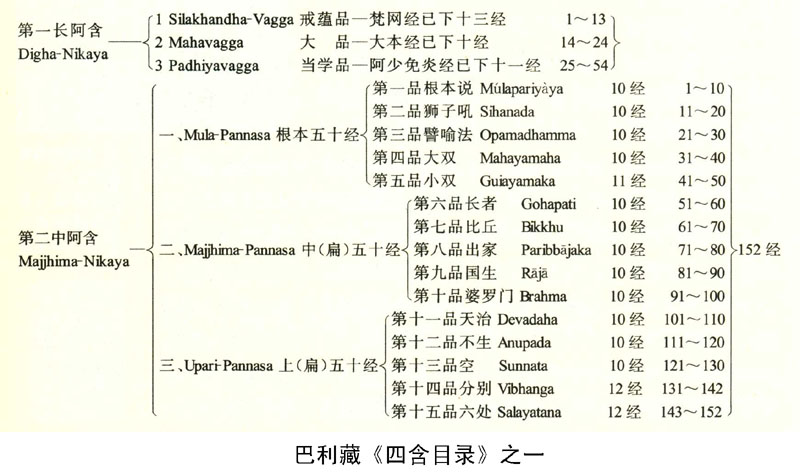

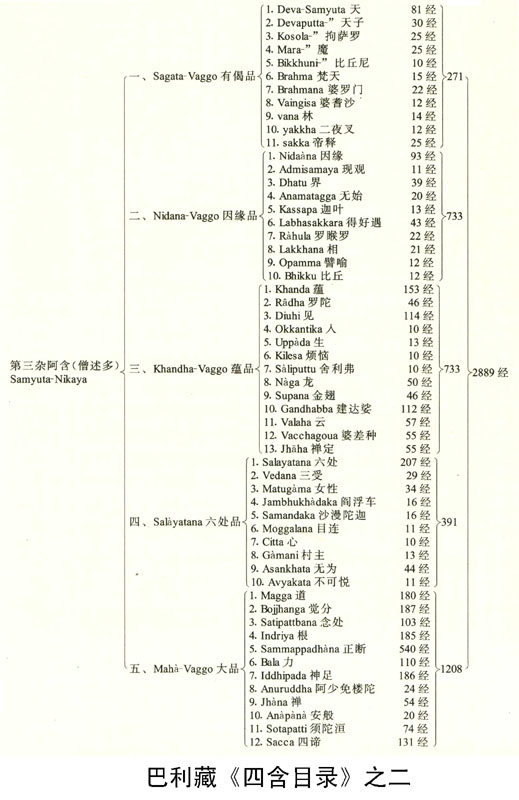

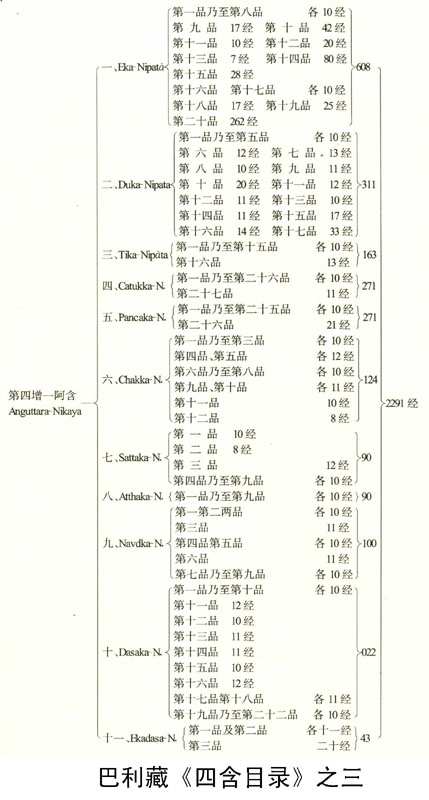

此篇撰成后,续见日本人渡边海旭所著《欧米之佛教》,中有巴利藏《四含目录》,附此以备参考。

《阿含》 即《阿含经》,梵文音译词。原始佛教的基本经典,各类阿含经的统称。约公元前1世纪形成文字。小乘佛教各派均宗《阿含》。阿含现本分北传和南传两系。北传阿含分《长阿含经》、《中阿含经》、《杂阿含经》和《增一阿含经》四经,以梵文书写;南传阿含有《长部经典》、《中部经典》、《相应部经典》、《增支部经典》、《小部经典》五部,以巴利语书写。

五百结集 又作五百集法、五百出。佛入灭之年,于阿阇世王保护之下,在印度摩竭陀国王舍城外毗婆罗山的七叶窟,以摩诃迦叶为首,会合五百比丘共结佛陀在世时之教示,称五百结集。此即佛教经典的第一次结集。

修多罗 梵语,指佛经中的长篇文字。亦译修单兰、修妒路,直译为线。释尊在世时的随机说法,由弟子集成一部部的经典。用线贯穿,以防散失。

《付法藏因缘传》 佛教经典,主要记载释迦牟尼及其弟子二十余人传法与弘法的事迹。作者不详,北魏高僧吉迦夜、昙曜译。

阿难 佛陀十大弟子之一,全名阿难陀。善记忆,对佛陀之说法多能琅琅记诵,故称为多闻第一。

金子大荣 (1881~1976),日本佛教学者、真宗大谷派高僧。后因著书,批判宗门的封建性,而脱离真宗大谷派。其他著作有《彼岸の世界》、《佛教概论》、《日本佛教史观》、《金子大荣选集》等。

昙摩难提 (生卒不详),印度高僧、翻译家。古印度兜佉勒(国名)人。苻秦建元中至长安,与道安、佛念等共译《中阿含》、《增一阿含》及《毗昙心》等佛经。

羽溪了谛 (1883~1974),日本佛教学者,西域佛教研究权威。20世纪初曾到中国,并曾到欧美、印度留学。著有《释尊の研究》,《西域之佛教》、《佛教教育学》等。

四圣谛 佛教所提倡的苦、集、灭、道四种真理,它是佛陀说明众生生死流转及解脱之道的缘起道理。

渡边海旭 (1872~1933),日本净土宗高僧。又称明莲社谛誉善阿,号壶月。为宗年间至昭和初期,在学术、宗教、教育、社会事业等各方面都相当活跃的佛教学者。著有《欧米之佛教》和《壶月全集》。

![]()