《图书馆学季刊》经始,同人责启超属文。启超于近代图书馆学既无所知,于中国旧目录学所涉亦至浅,不敢轻易有言也。顾夙好治佛学史,辄取材于诸家经录,屡事翻检,觉其所用方法,有优胜于普通目录之书者数事:一曰历史观念甚发达。凡一书之传译渊源、译人小传、译时、译地,靡不详叙。二曰辨别真伪极严。凡可疑之书皆说审考证,别存其目。三曰比较甚审。凡一书而同时或先后异译者,辄详为序列,勘其异同得失;在一丛书中抽译一二种或在一书中抽择一二篇而别题书名者,皆一一求其出处,分别注明,使学者毋惑。四曰搜采遗逸甚勤。虽已佚之书,亦必存其目以俟采访,令学者得按照某时代之录而知其书佚之何时。五曰分类极复杂而周备,或以著译时代分,或以书之性质分。性质之中,或以书之涵义内容分,如既分经律论,又分大小乘;或以书之形式分,如一译多译、一卷多卷等等。同一录中,各种分类并用,一书而依其类别之不同交错互见动至十数,予学者以种种检查之便。吾侪一试读僧祐、法经、长房、道宣诸作,不能不叹刘《略》、班《志》、荀《簿》、阮《录》之太简单、太素朴,且痛惜于此后踵作者之无进步也。郑渔仲、章实斋治校雠学,精思独辟,恨其于佛录未一涉览焉,否则其所发*(左扌右为)必更有进,可断言也。启超虽颇好读佛家掌故之书,然未有一焉能为深密之研究者;加以校课煎迫,勉分余晷以草斯篇,疏略舛谬之处,定不知凡几,冀借此以引起国内治目录学及图书馆学者对于此部分资料之注意,或亦不无小补也。

民国十四年十二月二日属稿,十四日成。启超,清华。

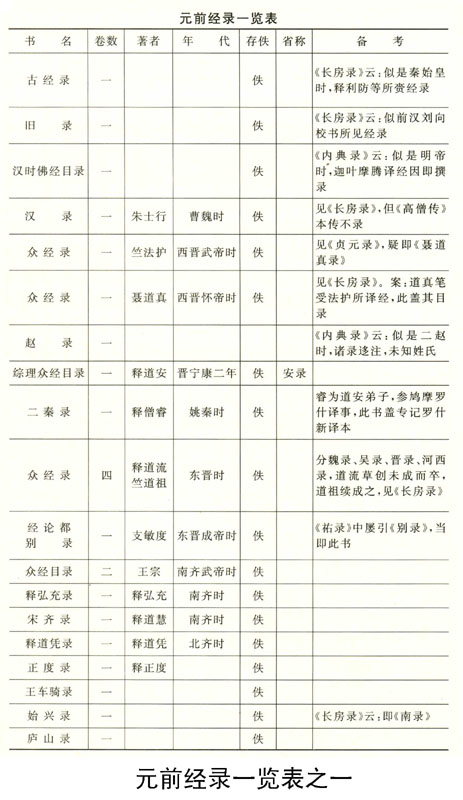

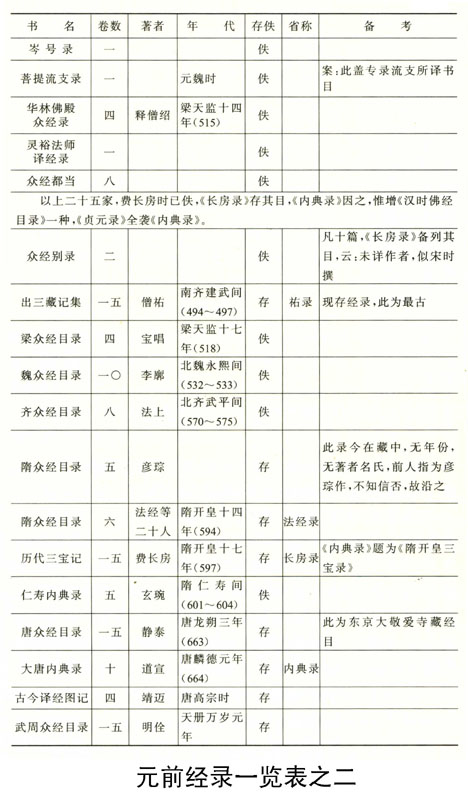

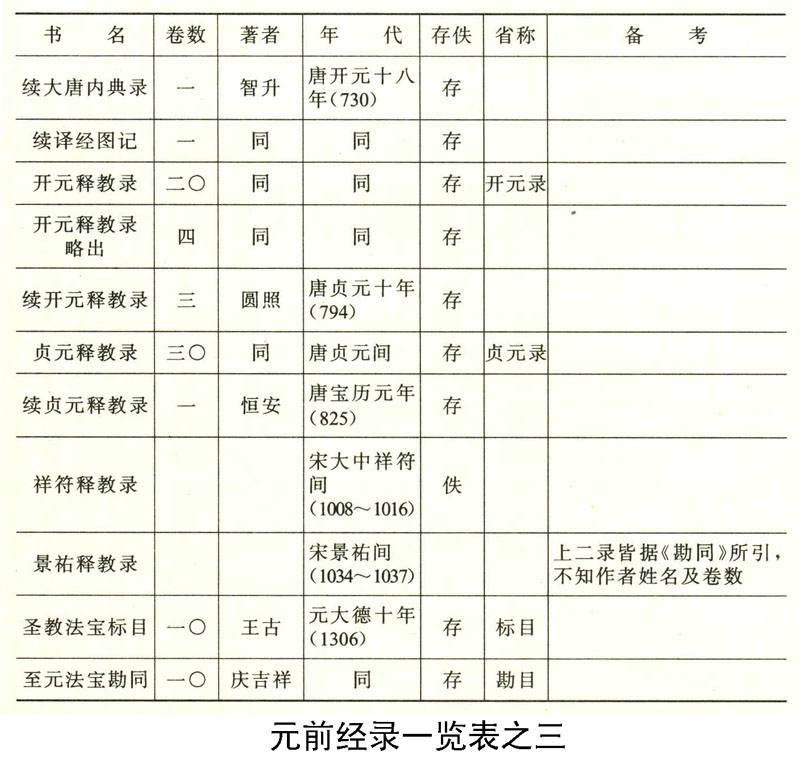

欲草斯论,宜先知经录之家数及其年代存佚等。今制一表作基础。

明清两代虽皆有大藏目录,然大率踵元之旧,加增入藏新书,故皆从略。尚有明僧智旭《阅藏知津》,半笔记体,亦不录。

经录盖起于道安,慧皎《高僧传》(卷五本传)云:“自汉魏迄晋,经来稍多,而传经之人,名字弗说,后人追寻,莫测年代。安乃总集名目,表其时人,诠品新旧,撰为经录,众经有据,实由其功。”《祐录》亦云(卷二):“爰自安公,始述名录,诠品译才,标列岁月,妙典可征,实赖伊人。”又云(卷四):“大法远流,世移六代,撰注群录,独见安公。”皎、祐两书,在佛家史传中为最古,其言如此,则安公之作前所承可知。

《祐录》中屡引“旧录”,费长房指为《安录》以前之书,后人皆沿其说。但录之出于祐公以前者皆可称旧,不必其旧于《安录》也。谓《古录》出秦时释利防,谓《旧录》为刘向所见,谓朱士行曾行《汉录》,此皆费长房臆断之说。(一)秦时有室利防赍佛经来华,说见王子年《拾遗记》,后人附会,谓“室”音同“释”;殊不知僧徒以释为姓,始于道安,秦时安得有此?况《拾遗记》本说部,非信史,又况《记》中亦并未言有目录耶。(二)东汉始有佛典,谓刘向曾为作录,太可笑。(三)朱士行三国时人,《高僧传》有传,并未言其作经录;所谓《汉录》者,殆后人依托耳。

汉时佛经目录,《长房录》不载,始见于《内典录》耳。原注云:“似是迦叶摩腾所译《四十二章经》等。”《四十二章经》已是伪书,则此录之伪更不待辨。

《安录》今虽已亡,然其全部似已为《祐录》采入,读《祐录》可以想见《安录》,犹之读班《志》可以想见刘《略》也。今略为爬罗,则《安录》之组织及内容考见者如下:

本录第一——以译人年代为次,自汉安世高迄西晋末法立,凡著录十七家二百四十七部四百八十七卷。

《祐录·新集经论录第一》之前半,皆用《安录》原文,略有增补。祐自云:“总前出经,自安世高以下至法立以上,凡十七家,并《安公录》所载;其张骞、秦景、竺佛朔、维祗难、竺律炎、白延、帛法祖七人,是祐校众录新获所附。”又于“法护”条下云:“祐捃摭群录,遇护公所出,更得四部,《安录》先阙。”今将《祐录》中除出张骞以下七人所译(此七家殆皆伪书),又除出护译之四种八卷(原注“安录阙”者),所得部数卷数如右,殆即《安录》之旧。

失译录第二——不知译人姓名者,凡百三十四种。

凉土经录第三、关中异经录第四——亦无译人姓名,但能知其译地。凉土五十九部七十五卷,关中二十四部二十四卷。

右三部《祐录》全录原文,惟失译录加入七都。

古异录第五——此盖从大经中摘译单篇者,后此所谓“别生”也,凡九十二部九十二卷。

《祐录》云:“寻《安录》自《道地要语》迄《四姓长者》,合九十有二经,标为古异。或无别名题,取经语以为目;或撮略《四含》,摘一事以立卷。”

疑经录第六——安公鉴别认为伪造之经,凡二十六部三十卷。

原序(《祐录》卷五引)云:“……经至晋土,其年未远,而喜事者以沙标金,斌斌如也,而无括正,何以别真伪乎?……今列谓非佛经者如左,以示将来学士共知鄙信焉。”

注经及杂经志录第七——皆安公所注群经及其他关于佛学之著述,凡十八种二十七卷。

经录一卷,即在此中,内云:“此土众经,出不一时,自孝灵光和以来,迄今晋康宁二年,近二百载,值残出残,遇全出全,非是一人,难卒综理,为之录一卷。”此数语即《安录》自序也,见《祐录》卷五。

附言:从《祐录》中录《安录》,决可辑佚还其旧观,所需者细心抉择耳。有好事者试从事焉,亦可喜也。

《安录》虽仅区区一卷,在其体裁足称者盖数端:一曰纯以年代为次,令读者得知兹学发展之迹及诸家派别。二曰失译者别自为篇。三曰摘译者别自为篇,皆以书之性质为分别,使眉目犁然。四曰严真伪之辨,精神最为忠实。五曰注解之书,别自为部,不与本经混,主从分明(注佛经者自安公始)。凡此诸义,皋牢后此经录,殆莫之能易。

《安录》是将当时所有佛经之全部加以整理,有组织有主张的一部创作,故其书名为《综理众经目录》。但在安公前后,作部分的记述者亦不少,其体裁可以大别为二:

一曰专记一人或一派之著述者——盖起于《聂道真录》。道真为晋怀帝时人,先安公约五十年。当时有最大译家竺法护,译经二百余部,道真实司笔受之役。护公殁,真复自译数部,因将其所译受者泐成一录。安公前之经录,殆惟此一家而已。其后如《菩提流支录》、《释灵裕译经录》等,皆属此类。大率六朝隋唐间大译家皆有弟子为之著录,特其书多不传耳。

《长房录》卷十五于《聂道真录》之外别有《竺法护录》一卷,窃疑此实一书耳。道真自译之书不过三四种,不能别自成录,凡《道真录》所记者皆法护书也。《祐录》于法护诸书之注引《道真录》者不下数十条,可见《道真录》即以专记法护为目的,后人或因其专记法护而题为《法护录》者;长房无识,遂两收之耳。

当时译家多有专录。《法护录》于“《起信论》”条下云:“勘《真谛录》无此书。”是当时有《真谛录》专记谛所译书矣。其余类此者尚多,检《长房录》及《高僧传》可见,兹未能遍查备列。

二曰专记一朝代或一地方之著述者——安公弟子僧睿受学鸠摩罗什,为什门首座,因撰次什译诸经为《二秦录》。录冠朝名,盖始于此。道流、道祖者,慧远弟子,安公再传也。流草创《经录》,分魏、吴、晋、河西四卷。《河西录》亦名《凉录》,未成而卒;祖续成之,即诸录所引之《道祖录》是也。三家皆出安门,二书即续补《安录》。后此宋、齐、梁、隋各断代著录,盖沿其例。又如《始兴录》、《庐山录》,皆以地为名,盖专记一地方所译述者。

断代著录之书,据《长房录》所记,则始于朱士行《汉录》,但吾不信士行曾有此著作。《长房录》又载有《赵录》一卷,无撰人名氏,《内典录》谓似是二赵(刘曜、石勒)时诸录,然二赵并无译经,何能别自成录?殆后人影射《二秦录》,依托为之耳。

上两类皆部分的整理之著述也。其继安公之后为全部的整理者,在南则有支敏度,在北则有李廓。敏度,晋成帝时豫章沙门,所著有《经论都录》、《经论别录》两书。《长房录》云(卷七):“度总校群经,合古今目录,撰此《都录》。”则《都录》性质为属于全部的可知。其《别录》另为一书,不知义例何如?群录中引《别录》之文不少,意即为敏度书,或所录者带存疑意味耶?李廓为北魏永平间人,其书名《众经目录》,系奉敕撰。前此诸家经录皆私人著述,敕撰自《廓录》始。《长房录》(卷九)谓“廓通内外学,注述经录,甚有条贯”。其书已佚,《长房录》存其目。

前此诸录,皆仅分年代,不判教乘,至齐武帝时,王宗为《众经目录》二卷。《长房录》(卷十一)谓其“撰大小乘目录”,大小乘分类盖自宗始。(所以有二卷者,益大小乘各自为卷。)其书亦不传(王宗在李廓前)。

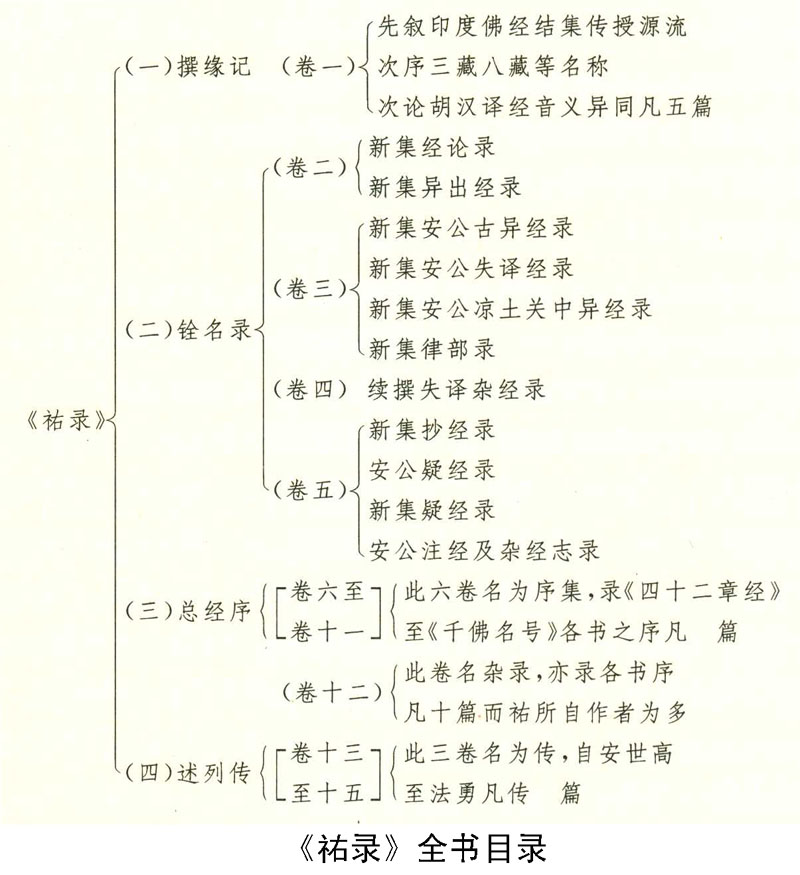

现存最古之经录,为梁僧祐《出三藏记集》,即所谓《祐录》是也。祐虽终于梁代,其书则成于齐建武中,尚在慧皎《高僧传》前,中国佛学掌故书,莫古于是矣。祐自序云:“昔安法师以鸿才渊鉴,爰撰经录,订正闻见,炳然区分。自兹以来,妙典间出,而年代人名,莫有铨贯。……”又云:“敢以末学,响附前规,率其管见,接为新录,兼广访别目,括正异同。”据此,则祐之著述,私淑安公,且以续补《安录》自任可知。又自述全书组织云:“一撰缘记,二铨名录,三总经序,四述列传。缘记撰,则原始之本克昭;名录铨,则年代之目不坠;经序总,则胜集之时足征;列传述,则伊人之风可见。”今依此分别,则全书目录列表如下:

《祐录》第二部分(卷二至卷五“铨名录”之部),盖踵袭《安录》,有所损益;余三部分,则其所自创。其在“经录学”中新贡献者下列数点:

(一)叙述佛典来历及翻译方法——虽疏略误谬处甚多,然此方面的研究实由此书启其绪。

(二)新立“异出”一部——一经而有数译本者,备举之以资比较。在佛家经录中,此种方法实为极要,其创之者《祐录》也;后此诸录以“一译”、“异译”分类,盖师其意。

(三)新立“抄经”一部——节抄之本,当然不应与原书同列。《祐录》别立此部,亦如史钞、子钞等之别为类也。

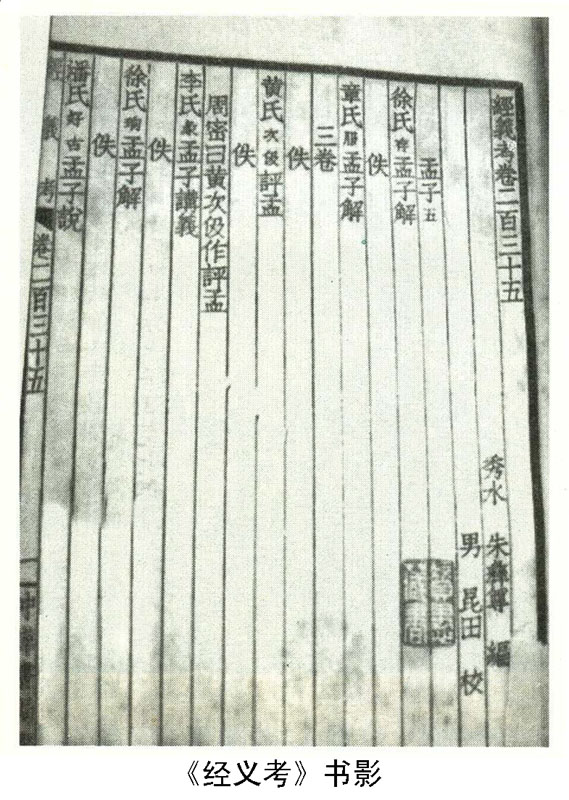

(四)广搜经序——朱彝尊《经义考》全录各书之序,深便学者。最初创此例者则《祐录》也。虽似散漫无纪,然实能为学术界保存无限可宝之资料,且令学者虽未窥原书,读其序亦可知其崖略焉。此实佛藏提要之椎轮也。

(五)详述列传——《安录》虽以译人时代区分,然于译人之传记语焉不详。《祐录》别为列传一卷,附全书之末,于知人论世最有裨。

法经总评诸录,安公以下,独推祐公,而不讳其短。其言曰:“道安法师创条诸经目录。……自尔达今,二百余年,制经录者十有数家,或以数求,或用名取,或凭时代,或寄译人,各纪一隅,务存所见。独有扬州律师僧祐撰《出三藏记集》,最为可观;然犹小大雷同,三藏杂糅,抄集参正,传记乱经,考始括终,莫能该备。”(《隋众经目录》卷末自序)据此则《安录》以后,宜推《祐录》,盖识者所同认矣!法经所纠弹四事,虽中《祐录》之病,然亦有当分别言之者——其所云“小大雷同”,盖讥祐不以大小乘分类。然崇大抑小,实隋唐以后习气;自安迄祐,殆无此见。且大小界限本极难分,近世治佛教史者类能言其故;祐不分此,盖未可厚非。其所云“三藏杂糅”,盖讥祐不以经、律、论分类。然祐实已别律于经。其内序云:“至于律藏初启,则详书本源,审核人代,列于上录。”书中卷三之第五、六章皆专记律藏,经律分纪元,祐实创之,岂容反以杂糅相责。至于附论于经,则因其时论藏输入甚少,未能独立故耳。其所云“抄集参正”,则抄经别录,亦始于祐,所诃殊乖其实。惟祐书有一例外,“安公时抄,悉附本录”(卷五《新集抄经录》序)。此则自有别裁,未可厚责。其“失译录”中抄经甚多,然皆下注“抄”字,一目了然,亦非自乱其例也。所谓“传记乱经”者,祐书诚所不免,殆因为书甚少,不能别立部门,故随译人以附录耳。然则法经所抨击,吾侪宜为祐谅恕者盖什而八九也。

要之,《祐录》分类。不如后此诸家之密,此毋庸为讳者。其书中之大病,则在其中一大部分仅保存原料之原形,而未尝加以细工的组织。虽然,创事者难为功,岂容苛责古人?吾侪若以《安录》比歆《略》,则《祐录》之视班《志》固亦无愧色矣!

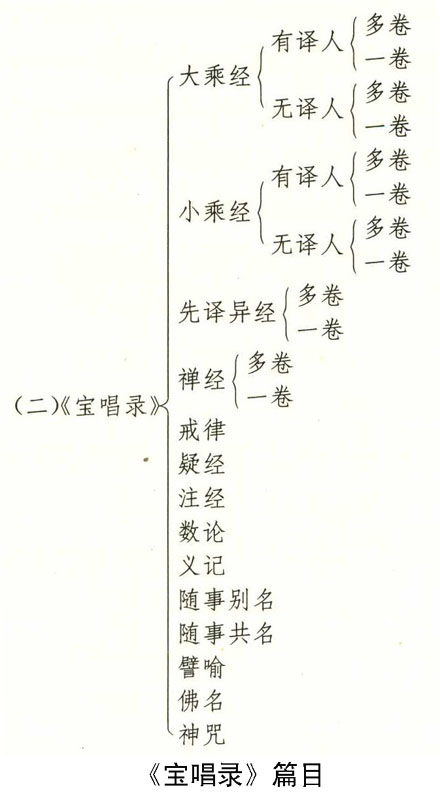

僧祐以后,著经录者盖注重分类,有两部已佚之录,仅有篇目,而其分类颇有参考之价值者:一曰《李廓录》,二曰《宝唱录》。今据《长房录》所记表示如下:

李廓者,费长房所称为“甚有条贯”者也。其书之特色,则(一)大小乘分类,此盖王宗创之,而廓次效之。(二)经律与论分类,此似廓所首创。其尤特别者,则(三)未译经论别存其目,此朱氏《经义考》别存“未见”一目之例也。其伪书类分为“非真”与“全非经”两种类,亦后此“疑惑”、“伪妄”分科之嚆矢。惟仅分经、律、论三藏,则传记等书应归何目,苦难配合,此当为《廓录》之一缺点也。

《宝唱录》为梁天监十七年奉敕撰,其书分类刻意求详细,而失于琐碎,不合论理。诸经以一卷、多卷区分,无所取义,一也。论不别主类,不知何属,二也。禅经以下,分析太繁,无有系统,三也。异译之经,本宜别类,乃反不别,四也。其书不传,盖宜在淘汰之列耳。

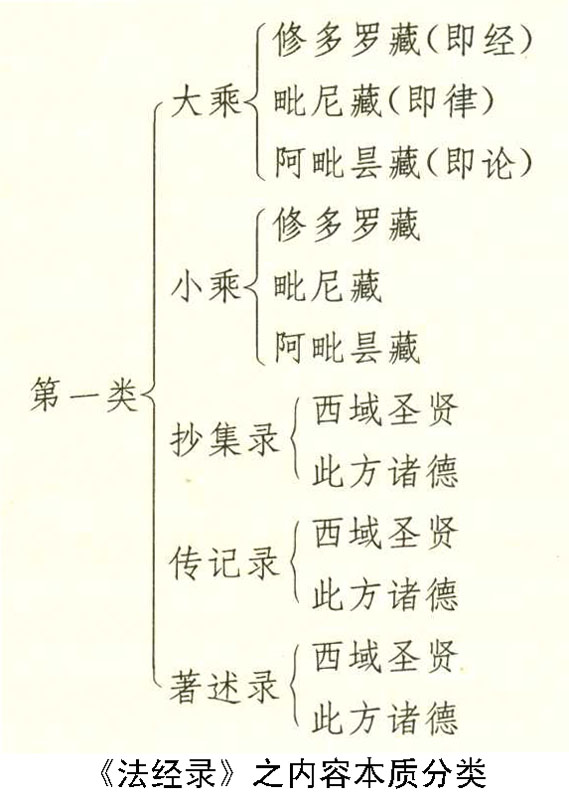

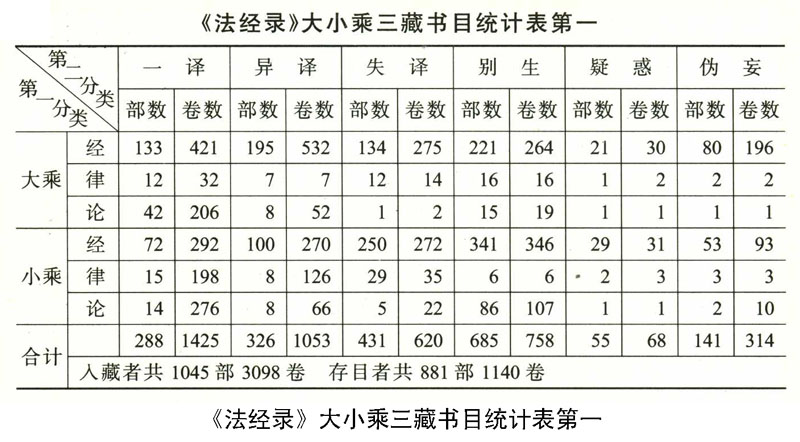

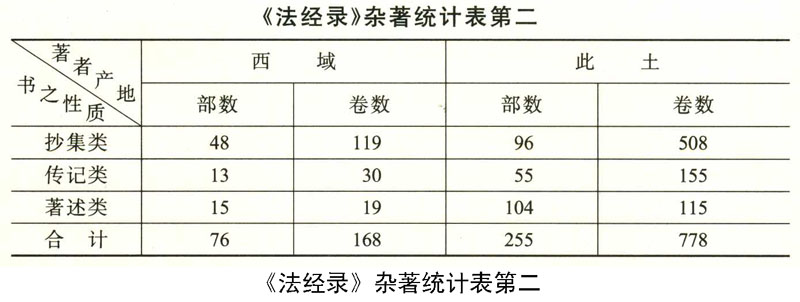

现在经录中最谨严有法度者,莫如隋之《法经录》。此书为开皇十四年敕翻经大德法经等二十人所撰,名曰《大隋众经目录》。盖其时佛学已达全盛时代,此二十人者又皆一时之选,故能斟酌条理,渐臻完善也。其书由两种分类纵剖、横剖组织而成。一曰以书之内容本质分类,二曰以书之流传情状分类。今表示如下:

上分类,经、律、论三藏厘然分明,每藏又分大小乘,在佛典分类最为科学的。其三藏以外之书分抄集、传记、著述三类,而每类又分西域与此土,则一切典籍可以包括无遗。

上分类专适用于经、律、论三藏,其抄集、传记、著述不与焉。本书中自下其解释如左:

一译——并是原本一译,其间非不分摘卷品,别译独行,而大本无亏,故宜定录。

异译——或全本别翻,或割品殊译,然而世变风移,质文迭举,既无梵本校雠,自宜俱入定录。

失译——虽复遗落译人时事而古录备有,且义理无违,亦为定录。

别生——并是后人随自意好,于大本内抄出别行,或持偈句,便为卷部,缘此趣末岁广,妖滥日繁,今宜摄入,以敦根本。(原书本别生本某书、抄自某经一一注明,极为完密。)

疑惑——多以题注参差,众录致惑,文理复杂,真伪未分,事须更详,且附疑录。

伪妄——或首掠金言,而末申谣谶;或初论世术,而后托法词;或引阴阳吉凶,或明神鬼祸福。诸如此类,伪妄灼然;今宜秘寝,以救世患。

以此六种分类,摄尽通行一切经典,真者写定入藏以广其传,别生及疑伪者虽摒不入藏,仍著其目,使后世勿为所惑。别择精严,组织修洁,专以目录体例论,此为最合理之作矣!今揽其全书,制为两表(见下页)。

隋代经录,除《法经录》外,尚有两家宜论列者:一曰彦琮,二曰费长房。

藏中题隋《众经目录》者两部,一部六卷,即《法经录》;一部五卷,不题撰人名氏,据《贞元录》知其出彦琮手。彦琮深通梵文,为玄奘以前惟一之通博学者,本传(《续高僧传》卷二页二十)称“仁寿二年,下敕更令撰《众经目录》,乃分为五例,谓单译、重译、别生、疑伪,随卷有位,帝世盛行”。是其分类殆与《法经录》全同。今藏中五卷本分为单本、重翻、贤圣集传、别生、疑伪、阙本,凡六类,与传文不尽合。五卷本优于六卷本者一事,曰别立阙本门,使存佚得所考焉。其不及六卷本者亦一事,是贤圣集传既不分类,复不分西域、此土也。

彦琮传中有应特记者一事(页二十一):“时新平林邑,所获佛经合五百六十四夹,一千三百五十余部,并昆仑书,多犁树叶。有敕送馆,付琮披览,并使编叙目录,以次渐翻。乃撰为五卷,分为七类,所谓经、律、论、方、字、杂、书七也。必有隋言以译之,则成二千二百余卷。”据此,知彦琮尚有巴利文经录五卷,可谓我国目录学界空前绝后之作。今不惟原书沦亡,并《琮录》亦佚去,深可惜也。

费长房所撰《历代三宝记》,亦名《开皇三宝录》,省称《长房录》,在现存诸经录中,号称该博。书凡十五卷,前三卷为年表,第四卷至第十二卷历记自后汉迄隋所译经典。以年代及译人先后为次,每人先列其所译著之书而末系以小传,卷十三、十四为大小乘入藏目,卷十五则仿马、班二史之例自为序传,而以历代经录附焉。道宣评其书曰:“翻经学士成都费长房因俗博通。妙精玄理,……撰《三宝录》一十五卷,始于周庄之初,上编甲子,下录年编,并诸代所翻经部卷目,轴别陈叙,亟多条例,然而瓦玉杂糅,真伪难分,得在通行,阙于甄异。”(《续高僧传》卷二)又曰:“《房录》后出,该赡前闻;然三宝共部,伪真淆乱。”(《内典录》卷十)今案《法经录》成于开皇十四年,《长房录》成于十七年,相去不过三年,法经著录四○九四卷,并存目合计亦不过五二三四卷,而《长房录》乃骤增至六二三五卷,实可惊异。大抵长房为人,贪博而寡识,其书盖钞撮诸家之录而成,搜采虽勤,别裁苦鲜。其最可观者实惟前三卷之年表,虽考证事实,舛讹尚多,然体例固彼所自创也。

经录之学,至隋而殆已大成。综其流别,可分两派:其一,专注重分类及真伪,自僧祐、李廓以下皆是,至隋法经集其成,入唐则静泰、明佺衍其绪。其二,专注重年代及译人,竺道祖以下凡以朝代冠录名者皆是,至隋费长房集大成,入唐则靖迈衍其绪。

静泰《唐众经目录》、明佺《大周刊定众经目录》,大体皆沿《法经录》之旧。静泰只是续法经,更无改作。明佺则门类卷帙绵有加增,然颇芜杂。智升评《明佺录》云:“当刊定此录,法匠如林,德重名高,未能亲览,但指挥末学,令辑撰成之;中间乖失,几将太半,此乃委不得人之过也。”观此则《明佺录》价值可见。

靖迈著《古今译经图记》四卷,乃大恩寺翻经堂内壁画古今传译故事,迈因撰题画后。其书不过《长房录》之节本,无所发明别择。

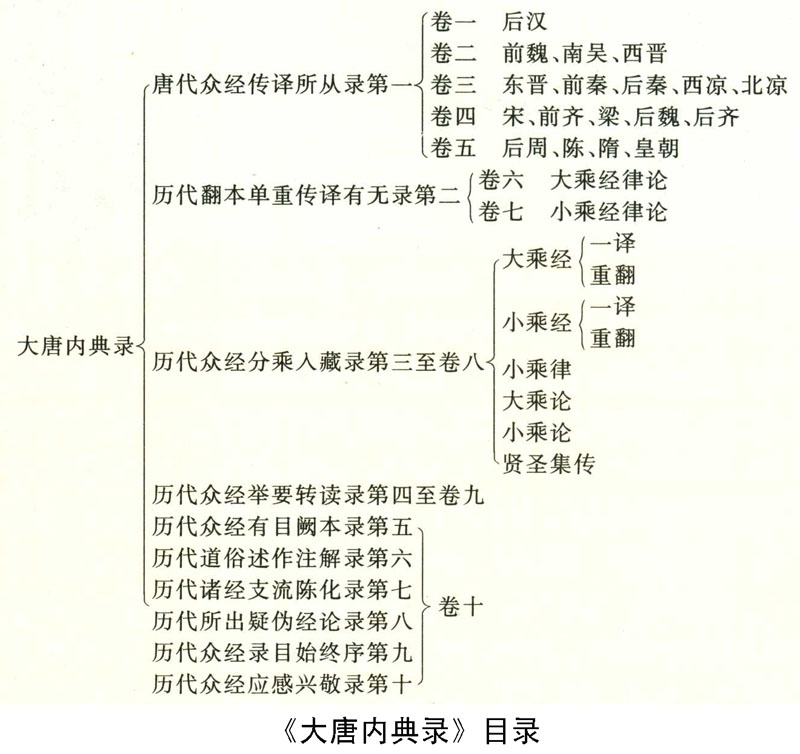

唐代经录学大家,则前推道宣,后有智升。道宣学风,酷类僧祐(传称其为僧祐转生),同为明律大师,同谙悉佛门掌故。《续高僧传》以继慧皎,其精审殆突过之。有名之《大唐内典录》十卷——省称《内典录》,审彼七十岁时之著作。(原跋云:“余以从心之年,强加直笔,舒通经教。”)其书集法经、长房两派之所长而去其所短,更为有系统的且合理的组织,殆经录中之极轨矣。全书为录者十,为卷者十,然卷并非随录而分合,今表如下:

道宣对于十录义例,自有解释,照录如下:

历代众经传译所从录——谓代别出经及人述作,无非通法,并入经收,故随经出。

历代翻本单重人代存亡录——谓前后异出,人代不同,又遭离乱,道俗波进,今总计会,故有单重,缘叙莫知,故传失译。

历代众经分乘入藏录——谓经部繁多,纲要备列,从帙入藏,以类相从,故分大小二乘,显单重两译。

历代众经举经转读录——谓转读寻玩,条在要博,繁本重义,非曰被时,故随部撮举,简取通道,自余重本,存而未暇。

历代众经有目阙本录——谓总检群录,校本则无,随方别出,未能通遍,故别显目访之。

历代道俗作注解录——谓注述圣言,用通未悟,前已杂显,未足申明,今别题录,使寻览易晓。

历代诸经支流陈化录——谓别生诸经,曲顺时俗,未能广本,且接切心,一四句偈未可轻削故也。

历代所出疑伪经论录——谓正法深远,凡愚未达,随俗下化,有悖真宗,若不标显,玉石斯滥。

历代众经录目始终序——谓经录代出,须识其源。

历代众经感应兴敬录——谓经翻东夏,应感征详,而有蒙祐增信,故使传持惟远。

今以《内典录》比较前录,其优点可指者略如下:

一、自卷一至卷五之“传译所从录”,将《长房录》全部摄入。但彼则务炫而真伪杂收,此则务求真而考证綦审。又一经而有数译本者,皆注“初出”、“第二出”、“第三出”……字样,令读者一望而知传译次第。此例虽创自《长房录》,然彼或注或不注,此则略无遗漏。又某经初见于某录,一一注明,既以见著述渊源,亦使旧录虽佚而后世犹得循此以求其面目。

二、其“单重传译有无”、“分乘入藏”、“支流陈化”、“疑伪经论”四录,将《法经录》全部摄入。然法经于每类之下皆分一译、异译、失译、别生、疑惑、伪妄六门,其后三门既摒不著录,而仍与前三门同厕于一卷中,未免乱读者耳目。道宣各自为篇,不相杂厕,在组织上最为合理。又“别生”一项,法经绝对排斥,道宣相对保存;疑惑、伪妄,法经分而为二,道宣合而为一,皆宣优于经之点。

三、法经于阙本悉置不记。道宣主“有目阙本”一录,且明言为将来采访之资。抱残守缺,确是目录学家应有之态度。

四、道宣录中最有价值之创作,尤在“众经举要转读录”一篇。盖佛典浩如烟海,读者本已穷年莫殚,加以同本异译,摘品别行,叠屋支床,益苦繁重。宣公本篇,于异译别行诸经,各择其最善一本以为代表。例如《华严经》则举佛陀跋陀译之六十卷本,而异译异名之十部(《度世》、《渐备》、《信力》、《十住》、《兴显》、《罗伽》、《住法》、《本业》、《兜沙》、《佛藏》)皆该摄省略焉。《涅槃经》则举昙无谶译之四十卷本,《摩诃般若经》则举罗什译之三十卷本,《大集经》则举昙无谶译前三十卷本及耶舍译后三十卷本……诸如此类,其裨益于读者实不少。著书足以备学者顾问,实目录学家最重要之职务也。

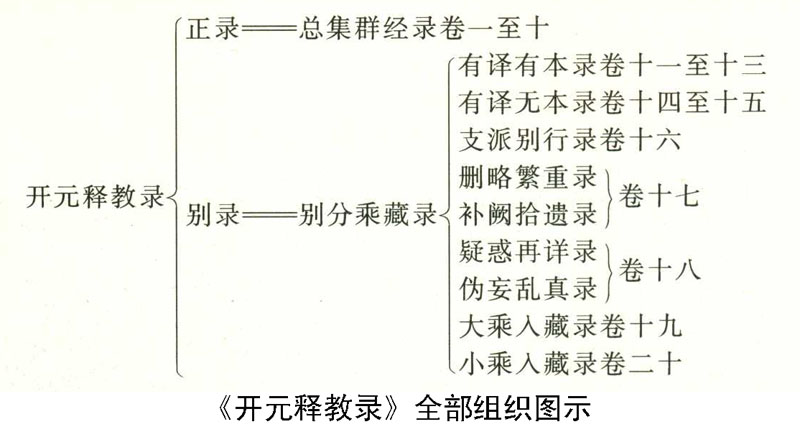

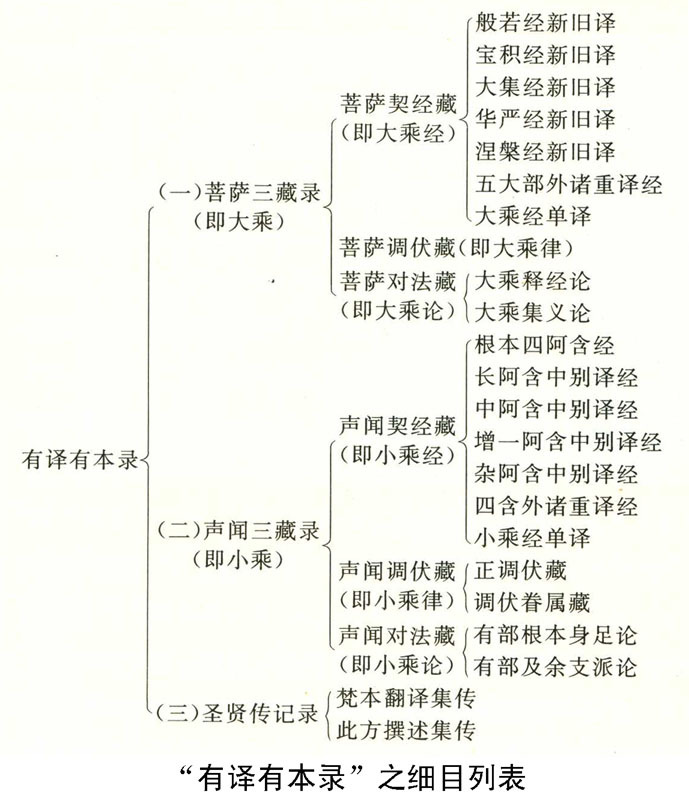

智升之《开元释教录》二十卷,大体依仿《内典录》,其特点则在经、论分类之愈加精密。今示其全部组织如下:

前此仅以大小乘经律论分类,至智升则大小乘经论又各分类焉,派别分类自此始也。今将原书“有译有本录”之细目列表如下(“有译无本录”及“支派别行录”细目略同)(下页)。

学术愈发达,则派别愈细分。《开元录》将大小乘经论更加解剖,此应于时势要求,自然之运也。其分类以大乘论分释经、集义两门为最合论理,盖纯依原书性质为分也。自余大乘经之分五部,而五部外单译本别自为类;小乘经分四含,而四含外单译本别自为类,此皆因部帙繁简,姑为此画分,以便省览。在学理上非有绝对正确根据,但就目录学的立场言之,则取便查检,亦正是此学中一重要条件。智升创此,其功自不可没;而后此制录者,亦竟罕能出其范围也。

《开元录》更有一点可称述者,则子注之详细是也。经录之有子注,自《安录》已然;其注盖如《汉书·艺文志》,简单数字而已。此后则《祐录》、《法经录》、《长房录》、《内典录》递有加增;至《开元录》则有长至数百言,俨成提要之形者。以识鉴论,智升诚不逮道宣,故往往有宣所斥为伪书而升仍滥收者;然升既后起,宗法宣公而用力甚劬,其考证资料之饷遗吾侪者,斯为最富矣。其叙列古今诸家目录一篇(卷十),于祐、经、房、宣四录皆有颇严密之批评,惜皆属枝节的订伪,于著作体裁论列盖鲜。

要之,《开元录》一书,踵《内典录》之成规,而组织更加绵密,资料更加充实,在斯学中,兹为极轨。其后贞元间圆照为《贞元新定释教录》,袭录其文,不易一字。惟增实叉难陀、义净、不空、菩提流志等数译家而已。附数篇于续录,良惬雅裁;攘全书易新名,太灾梨枣矣!

有宋一代,作者未闻。祥符、景祐两录,仅见征引(《法宝标目》卷首)。原书似已佚,无从评骘;大抵续《贞元》之旧,补入新译而已。元代则有极有价值之经录二种。一曰王古之《大藏圣教法宝标目》十卷,二曰庆吉祥等奉敕撰之《至元法宝勘同》十卷:二书皆依元《大藏经》原目为次,其组织无特别可论,所注意者则书之内容而已。

前此经录虽多,求其知《郡斋读书志》、《直斋书录解题》之例,撮举各书内容为作提要者竟无有。《祐录》录诸经序,虽颇存此意,然经不皆有序,序亦不皆为提要体,范围亦云狭矣。况《祐录》以后名著,叠出者十倍于前,有序者甚少,其序亦不见于诸家经录中。是以读佛典者欲得一向导之书,殆无从录觅,可谓憾事。王古《标目》纯属提要体,于各经论教理之内容,传译之渊派,译本之分合异同等,一一论列,文简而意赅,非直空前创作,盖直至今日,尚未有继起之第二部也。中间惟晚明智旭作《阅藏知津》,颇师其意。然智旭书惟抄写各经论之篇目耳,不能挈全书纲领,俾学者得知其概,其去王古书远矣!

《法宝勘同录》者,以汉文、藏文两大藏对照,勘其同异。原序云:

皇帝……念藏典流通之久,蕃汉传译之殊,特降纶言,溥令对辩。谕释教总统合台萨里,帝师拔合思八、叶琏国师……汉土义学亢理二进主庆吉祥及畏兀儿斋牙答思、翰林院承旨旦压孙藏等,集于大都,自至元二十二年乙酉春至二十四年丁亥夏,各秉方言,精加辩质,顶踵三龄,铨雠乃毕。……复诏讲师科题总目,号列群函,标次藏乘,互明时代。……

观此,可见此书之成,阅时三载,以深通藏语之人,持本对雠,证其同异。此种事业,在佛学界至为重大,在今日仍有继续进行之可能及必要,然非藉政府之力不易为功,故千年来行之者仅此一度也。

刘《略》 指西汉刘歆的《七略》。

班《志》 指西汉班固的《汉书·艺文志》。

荀《簿》 指三国末荀勖的《中经新簿》。

阮《录》 指南朝阮孝绪的《七录》。

郑渔仲 即郑樵(1104~1162)。宋代史学家、目录学家。字渔仲,世称夹漈先生。著有《通志》等。

章实斋 即章学诚(1738~1801)。清代史学家、目录学家。字实斋,著有《校雠通义》等。

智旭 (1599~1655),明代高僧。字素华,晚称蕅益老人。晚明四大高僧之一,以推动儒佛合流而闻名于中国佛教史。著有《阅藏知津》、《灵峰宗论》等。

《阅藏知津》 简称《知津》。明代高僧智旭撰。为历代《大藏经》解题著作中影响最大的一部。

《高僧传》 记载东汉永平至梁天监间著名僧人的传记,也是我国佛教史上第一部系统的僧传。简称《梁传》、《皎传》。梁代高僧慧皎撰。

道真 (生卒不详),西晋译经居士。与其父聂承远共同以译经著称当世。聂承远对竺法护所译部分经典加以删改整理。道真则将法护所译经典编成目录,即后世所称《聂道真录》(亦称《竺法护录》。

慧皎 (497~554),南朝梁代高僧,佛教史学家。会稽上虞(今浙江上虞)人。著有《高僧传》。

《李廓录》 指北魏永熙年间,魏孝武帝舍人李廓所撰《魏世众经目录》。

《宝唱录》 指梁武帝命高僧宝唱所撰《梁世众经目录》。

马、班 分别指《史记》和《汉书》的作者司马迁与班固。

《大唐内典录》 唐代佛教经录,唐代高僧道宣撰。

道宣 (596~667),唐代高僧,佛教律宗南山宗创始人,佛教史学家。曾与玄奘一起译经。著有《四分律戒本疏》、《广弘明集》、《续高僧传》、《大唐内典录》、《释迦氏谱》等等。弟子颇多,东渡日本的唐高僧鉴真,即是道宣门生弘景的弟子。

智升 (生卒不详),唐代高僧,佛教目录学家。著有《开元释教录》、《续大唐内典录》、《续古今译经图记》等。

![]()