明代佛教,在进一步融通诸宗、深入人心的同时,凭藉“简捷”、“易行”的称名念佛、冥阳两利的水陆法会以及人人皆可参与的各种放生会、受戒会等等活动,呈现出日趋大众化、实用化和世俗化之发展路向。教寺、教僧制的特立通行,更是强化和放大了此一趋向的迅猛势头。反映在佛教艺术中,最明显者,便是佛教寺院布局规制的重大变化。

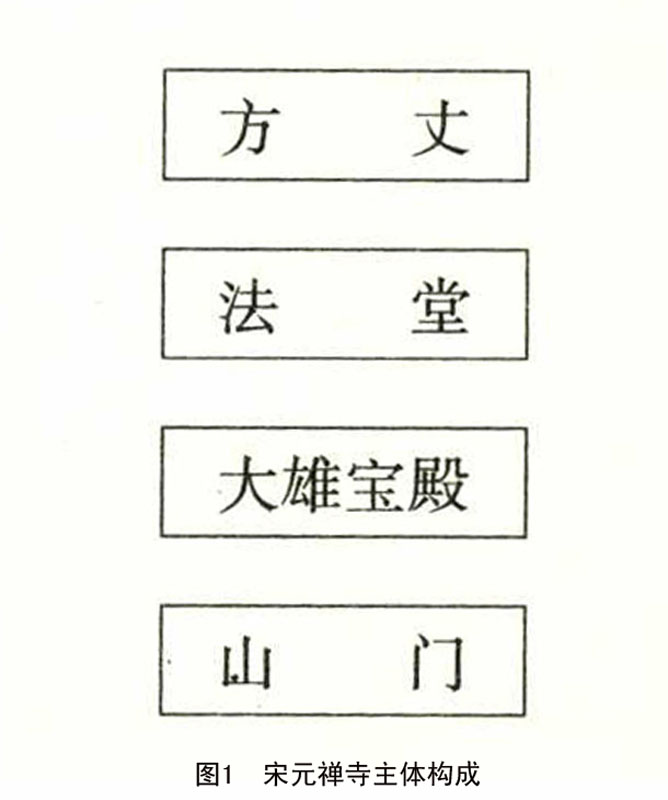

以规矩齐备的禅宗寺院为例,宋元两代,其主体构成如图1所示:

“方丈”为禅寺住持所居之室。据《维摩诘所说经》载,住在毗耶离城的维摩诘长者,曾于过去劫中承事供养无量诸佛,深闻法要,契入不二;其居室面积,虽仅一丈见方,但却能广容从须弥灯王佛处借来的三万二千个高达八万四千由旬(由旬为印度计算里程之单位,一由旬约为四十里)严饰第一之狮子宝座,此即小大相容、久暂互摄等诸佛菩萨不可思议解脱力用。我国禅寺住持所居之房舍称“方丈”,即源出此典;时间当始于唐代百丈怀海大和尚建立禅林住持制度之时。《景德传灯录》卷六载百丈怀海之《禅门规式》:“既为化主,即处于方丈,同净名(维摩诘又译作“净名”、“无垢称”)之室,非私寝之室也。”后来,“方丈”一词更引申为寺院住持之尊称。

“法堂”是演说佛法、皈戒集会之所。内供佛像,设狮子座、罘罳法被、钟鼓等,并于两侧列置听席。

“大雄宝殿”简称佛殿,乃奉安佛菩萨像以供礼拜祈祷之正殿。

“山门”系指寺院正面之外门。通常,寺院都建于远离市井尘俗之山林,故名其门为“山门”。又作“三门”,这是因为一般寺院都设有三个门;即使仅有一门,亦称之为“三门”,象征三解脱门 (即空门、无相门、无作门)。《释氏要览》卷上《住处》条对此有专门的解释:“凡寺院有开三门者。只有一门亦呼为三门者,何也?佛地论云:大宫殿、三解脱门,为所入处。大宫殿喻法空涅槃也,三解脱门谓空门、无相门、无作门。今寺院是持戒修道,求至涅槃人居之故,由三门入也。”

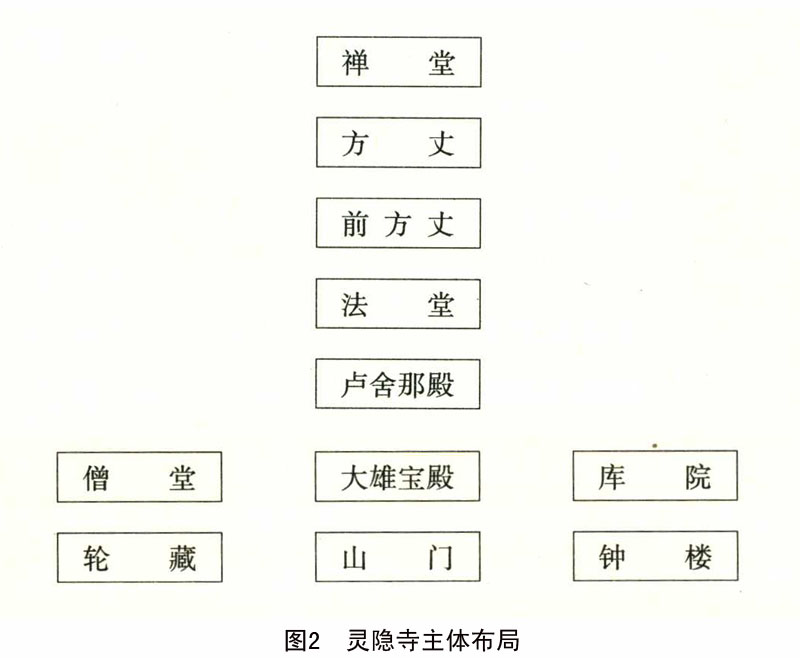

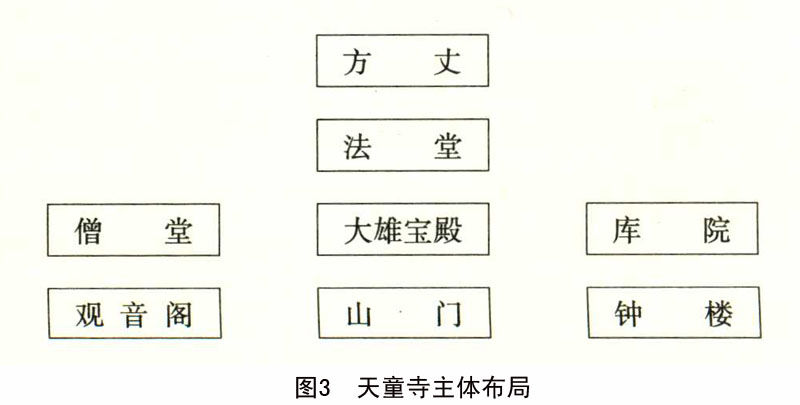

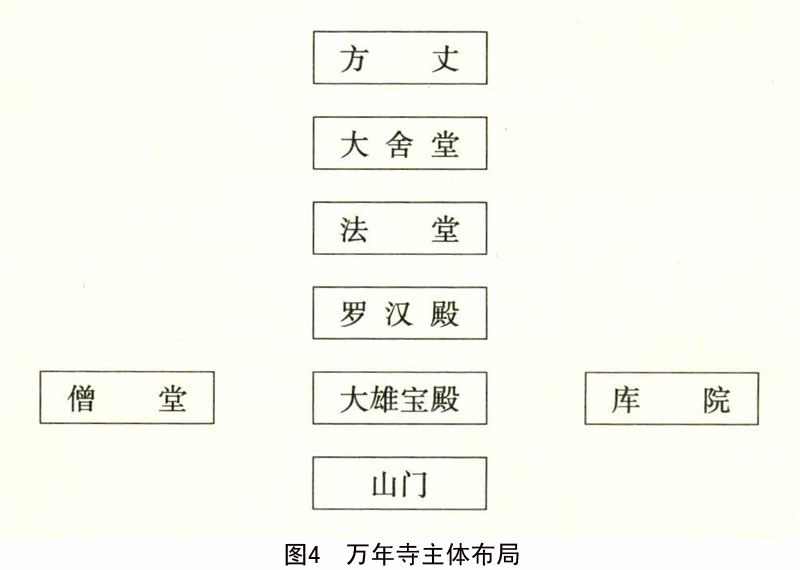

例如,根据“五山十刹图”所绘,杭州灵隐寺、宁波天童寺、天台山万年寺三寺的主体布局分别为①:

进入明代以后,自山门,而配殿,而中轴,均有相当大的变化。首先,是山门之演变。

寺院山门,宋元古制多为“重层”。降至明代,重层山门演变为单层天王殿,殿内正面供奉之本尊,多为被世人视作弥勒菩萨应化身之布袋和尚坐像——据《景德传灯录》卷二十七记载,布袋和尚为五代梁时僧,浙江奉化人,自称“契此”,又号“长汀子”。常以杖荷一布袋,入市行乞,凡供身之具,均贮于布袋中,故人称布袋和尚。布袋和尚形裁腲腰,蹙额皤腹,出语无定,寝卧随处;梁贞明二年(916年)三月,示寂于奉化岳林寺,临终遗偈:“弥勒真弥勒,分身千百亿;时时示时人,时人自不识。”②偈毕怡然而化。世人遂以其为弥勒菩萨之化现。天王殿左右,分塑多闻、持国、增长、广目四大天王。弥勒菩萨化身像背后,奉手执宝杵现天将军身之韦驮尊天菩萨像。此外,明代寺院往往于山门之内增置一座金刚殿③,内奉二密迹金刚力士像,执金刚杵,分立左右,守护佛刹。这是明代禅寺与前朝禅寺的一个重要区别。

其次,是鼓楼的设置及相关殿堂格局的调整。

自唐宋而至元代,大凡颇具规模之禅寺,在山门与佛殿之间的两侧,多为“左钟楼右轮藏”之布局。“轮藏殿”具称“转轮藏殿”,创始于梁“善慧大士”傅翕。据《释门正统》卷三《塔庙志》载:“诸方梵刹立藏殿者,初梁朝善慧大士傅翕愍诸世人,虽于佛道颇知信向,然于赎命法宝,或有男女生来不识字者,或识字而为他缘逼迫不暇披阅者。大士为是之故,特设方便,创成转轮之藏,令信心者推之一匝,则与看读同功。”

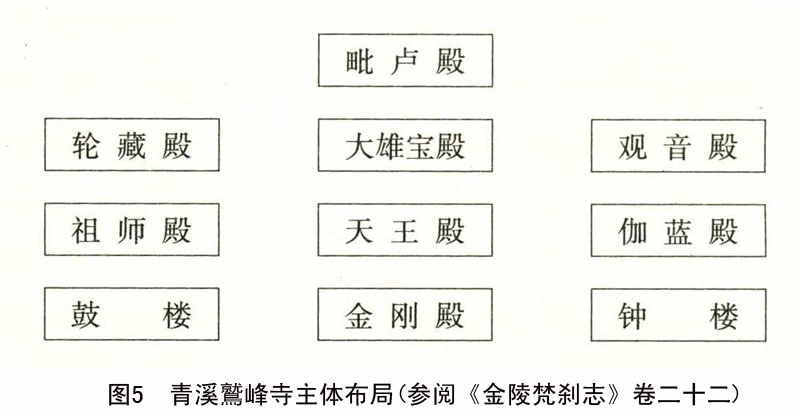

进入明代,与轮藏殿对置的钟楼,被观音殿所取代,亦即,“左钟楼右轮藏”的格局演变成为“左观音殿右轮藏殿”的配置。与此同时,明代寺院又增置“鼓楼”这一全新的构成要素,形成寺院前端两侧“钟楼”与“鼓楼”左右对置的新格局(见图5青溪鷲峰寺主体布局;并请参阅[明]葛寅亮:《金陵梵刹志》卷三、四、六、八及其后各卷)。这既是明代禅寺区别于前朝禅寺的重要标志,又是明代寺院最显著的特征——这种布局,甚至一直延续至今。

第三,配殿位置的前移。

元代以前,作为东西配殿的伽蓝殿(供奉守护伽蓝土地之神像)、祖师殿(多供奉达摩祖师像或本寺开山祖师像),一般都置于法堂两侧。

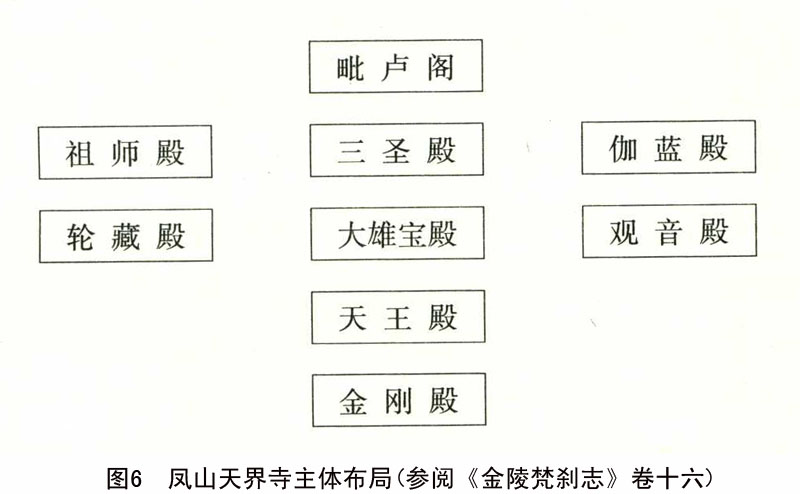

及至明代,这两个配殿前移至佛殿两侧(见图6凤山天界寺主体布局),有的甚至更前移至天王殿两侧(见图5,并参阅[明]葛寅亮:《金陵梵刹志》卷三至卷四十七)。

这种变化,从建筑学角度而言,“反映了禅寺中心从法堂转向佛殿的发展趋势”④。

但从更深层次上看,问题远不止此。佛殿,是奉安佛像之殿堂,是像法的集中体现者。法堂,则是演说佛法、皈戒集会之处。唐代百丈怀海禅师所定禅门规式中,不立佛殿,唯树法堂,以“表佛祖亲嘱授当代为尊也”⑤。因此,佛殿地位空前加强,法堂职能进一步衰微,这一现象的深层本质在于:僧团的总体素质每况愈下;斩断情关、击碎识锁、识心达源、直下与诸佛诸祖同一证悟、同一解脱、同一受用、同一自在,因而具天上地下唯我独尊之自信气概的大德,至少在数量上,已不可与盛唐时期同日而语。

第四,中轴线布局的变化。

宋元时期,位于禅寺中轴线上的主体建筑,由南至北依次为山门、佛殿、法堂、方丈(见图1)。明代禅寺,中轴线上所建佛殿往往不止一座。例如,青溪鷲峰寺有大雄宝殿、毗卢殿两座佛殿(见图5)。凤山天界寺更有大雄宝殿、三圣殿、毗卢阁三座佛殿(见图6)。这种布局的变化,同样体现了佛殿地位空前加强、法堂职能急剧衰微的趋势。

第五,寺院的组织结构日趋复杂化。

元代以前,禅寺的建筑形制、主体构成、功能布局等,一依禅门清规,功能纯粹,特色鲜明。进入明代,受诸宗融会之大趋势影响,禅宗寺院中出现了净土宗的念佛堂或律宗的戒堂。

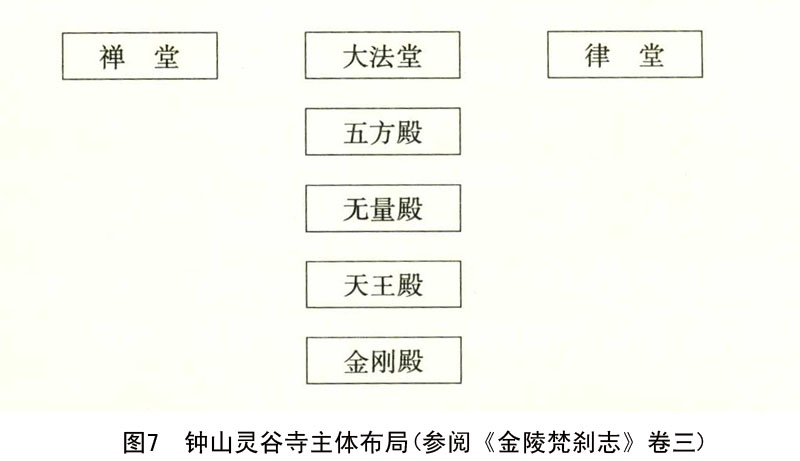

例如,钟山灵谷寺大法堂两侧,有左律堂右禅堂之布局(见图7)。而且,其律堂、禅堂均相对独立、自成一体。律堂内有韦驮殿三楹、法堂殿五楹、宝公塔一座、律堂左右四堂二十楹、十方堂十楹、斋堂五楹、静室五楹、仓库厨茶等房八楹;禅堂中亦设韦驮殿三楹、法堂三楹、禅堂三层十五楹、十方堂十楹、华严楼五楹、斋堂静室五楹、厢楼四楹、仓库厨茶等房十二楹⑥。故就规模而言,完全可以称为“律院”和“禅院”。

禅寺在组织结构日趋复杂化的同时,传统的功能日益模糊,宗派的特色逐渐丧失⑦。

寺院组织结构的复杂化,不仅是明代汉地寺院的发展趋势,而且也是藏区寺院之显著特征。

有明一代,藏地佛教建筑艺术中最具代表性之格鲁派四大寺——甘丹寺(建于1409年)、哲蚌寺(建于1415年)、色拉寺(建于1419年)和扎什伦布寺(建于1447年),其内部组织结构,在全藏寺院中亦相当典型。四大寺全都依山势而建,飞楼涌殿,高阁广堂,雕梁画栋,金碧辉煌。远眺迤逦壮观,俨若一座座巍峨山城。主要建筑包括措钦大殿、佛塔、灵塔殿、活佛喇让、扎仓、康村、辩经场、印经院、装臟处等。就内部组织系统而言,则犹如分工细密、功能齐整之佛教大学。最主要的三级组织机构,分别是措钦、扎仓和康村。

“措钦”,是寺院最高一级组织,总理全寺政教事务。

“扎仓”,意为“僧院”。四大寺均下辖多个扎仓,其中,有专学显宗理论的经学院,学制至少20年;还有精修密法的密学院。每个扎仓都是一个完整独立的组织,有经堂、佛殿、活佛寝宫、辩经场、僧众、大厨房,还有自己管辖的土地、谿卡(庄园)、牧场、房产等。

“康村”,是寺院的基层组织,一般按僧人的地域来划分编排,不可以随意互换。大的康村,内部进又细分为若干“米村”。

除佛寺建筑外,明代佛教艺术园地中最可圈点的,当属佛塔和寺院壁画。

佛塔是我国历代佛教建筑艺术的一个重要组成部分。明代则是继唐、宋之后的又一个建塔高峰期。

明代佛塔,就结构形制言,主要有穿心式、混合式、空筒塔室式、壁内折上式、实心式等⑧。

就材质言,大致有砖塔(著名者如金陵大报恩寺塔)、石塔(闽南福清瑞云塔)、砖石合砌塔(湖北襄阳广德寺金刚宝座多宝塔)、砂石塔(昆明官渡金刚宝座塔)、砖木混合塔(江苏南通五福寺塔)。

就建筑式样言,最主要的有楼阁式砖塔(山西洪洞县广胜上寺飞虹塔)和金刚宝座塔(北京大正觉寺金刚宝座塔、山西圆照寺金刚宝座塔、昆明官渡金刚宝座塔)。

明代部分砖构佛塔,表面往往镶砌工艺精致、色泽华丽之五色琉璃。可以说,琉璃塔是明代砖构佛塔中的一朵绚丽奇葩。卓立云表、障风映日的金陵大报恩寺琉璃宝塔,则是其中最辉煌壮丽者。

此塔位于南京城南聚宝门(今中华门)外大报恩寺佛殿后、古长干舍利塔故址。早在三国吴赤乌年间(238—250年),著名高僧康僧会就曾率徒在此结茅行进道,并致如来舍利。吴大帝孙权为置建初寺并阿育王塔,是为江南有寺、塔之始。后毁废。

据陈开虞《康熙江宁府志》卷三十一及葛寅亮《金陵梵刹志》卷三十一记载:晋武帝司马炎太康年间(280—289年),有刘萨诃者,于长干里掘得舍利,复建长干寺;晋简文帝司马昱更敕造三级塔。

但是,成书远较上述二志为早的《高僧传》、《法苑珠林》、《佛祖统纪》、《释氏稽古略》诸书,所记均与此说不同:

并州(今山西太原)离石人刘萨诃,少好田猎,全不奉法,西晋武帝太康三年(一说二年)暴卒。至地狱遇观音大士,告以其罪当入地狱,宜往洛阳、临淄、建邺、鄮阴、成都五处有阿育王塔之所顶礼,忏悔诸罪,方有望不堕地狱。刘萨诃复苏后即出家,法名“慧达”。旋往会稽鄮县(而非建邺)寻塔。遍求不见,悲痛欲绝。偶一夜,闻地下有钟声传来,即恳切祈请历三日,斫土求之,得宝塔及舍利。宝塔呈四方形,质地非金玉铜铁、亦非石土,色泽为紫乌色,高一尺四寸,广七寸。塔中有悬钟。佛陀舍利即供于钟中。慧达随即于其地建精舍供奉,精勤礼忏,发愤修行,终成一代高僧。其所建精舍,即后来名倾东南的明州(今宁波)阿育王山广利禅寺之前身。

不过,慧达得道后,确曾到建康(建兴元年,因避西晋愍帝司马邺讳,改建邺为建康)礼拜长干塔,且于此掘得佛陀舍利。但时间不在西晋太康年间,而在东晋孝武帝司马曜宁康二年(374年)。据《高僧传》记载,东晋简文帝于长干寺敕建三层塔,塔成之后,每夕放光。慧达行抵建康,远眺长干寺塔独有异色,“便往拜敬,晨夕恳到。夜见刹下时有光出,乃告人共掘。掘入丈许,得三石碑。中央碑覆中有一铁函,函中又有银函,银函里金函,金函里有三舍利,又有一爪甲及一爱。髪伸长数尺,卷则成螺,光色炫耀。乃周宣王时阿育王起八万四千塔,即此一也”⑨。慧达掘得如来舍利后,于旧塔之西新建一塔,施安舍利。太元十六年(391年),东晋孝武帝更加为三层。

梁武帝萧衍大同三年(537年),敕修长干寺如来舍利塔。南唐时,寺废为营庐。宋真宗赵恒祥符(1008—1016年)中,下诏复建寺塔;天禧(1017—1021年)中,改额“天禧寺”,塔名“圣感”。元初改称“元兴天禧慈恩旌忠寺”。元文宗图帖睦耳至顺初年(1330年)重修;元末,塔毁于兵。洪武年间,曾对寺院略作修葺。永乐六年(1408年),寺遭火焚,“崇殿修廊,寸木不存。黄金之地,悉为瓦砾。浮图煨烬,颓裂倾敝。周览顾望,丘墟草野”⑩。

永乐十年(1412年),成祖朱棣为追念母后恩德,诏征天下良工,敕工部准宫阙规制,弘拓废寺故址,重建梵宇。为留百世之光华、存万载之报恩,故赐额“大报恩寺”。同时,敕依大内图式,造九级五色琉璃宝塔。自永乐十年六月十五日开工,至宣宗朱瞻基宣德六年(1431年)八月初一日完成,历时十九年有余。

宝塔九级八面,高三十三丈九尺四寸九分。按矩斋《古尺考》依据明尺遗物测得之数据(1明尺=0.32米)推算,塔高当为 105.4米。此等高度,实为中国古代砖构佛塔之最。

宝塔外壁,均以白色琉璃砖嵌砌而成。每块砖上皆有浮雕佛像,面目毕肖,精巧细致,工若天造。自一级至九级,所用白琉璃砖数目完全相等,砖的体积则按级缩小,砖上佛像亦如是。而且,造砖时“具三塔材,成其一,埋其二,编号识之。塔损一砖,以字号报工部,发一砖补之,如生成焉”(11)。

第一级四周镌四天王、金刚护法圣像,中镌如来像。每尊圣像的头目、手足、面相、冠簪、缨胄、衣带、锁甲、戈戟、轮铎、器饰、姿势,种种不类,或坐狮象,或踏棼橑。井栱翔起,光彩璀璨。其余各级各面,亦均开有门。一皆以行廊环绕。门拱上布满各色琉璃浮雕,精美绝伦。每级塔檐,则覆以五色琉璃瓦。

塔顶冠黄金风波铜镀宝顶,重一千两。上挂风磨铜锅二口,直径一丈二尺,高三尺六寸六分,重4500斤;天盘一个,重430斤;相轮九重,大者周长三丈六尺,小者一丈四尺,重3600斤。自刹尖至塔顶,联以铁索八条,顶镇五巨珠(即夜明珠、避水珠、避火珠、避风珠、避尘珠),以消禳风雨雷电刀兵等灾患。另有黄金一锭(重四千两)、茶叶一担、白银一千两、明雄一块(重一百斤)、宝石珠一颗、永乐钱一千串、黄缎二疋、《地藏菩萨本愿经》一部、《阿弥陀经》一部等宝物压镇其内(12)。

塔顶及每级飞櫩八角,皆悬铃铎,计152只;二六时中,随风交鸣,声闻数里,间或响彻云霄。

九级内外,共篝灯146盏。灯盏全由蜊壳制成,内置油盘,灯芯直径盈寸。宪宗朱见深成化八年(1472年)十二月,特诏选行童百名,常川点灯,昼夜长明(13)。昼则金碧照耀云际,夜则宛如火龙自天而降,光彻远近,焰腾数十里,取“上照三十三,中照人间善恶,永除天灾”之意(14)。所需灯油(仅一昼夜即耗油六十四斤四两),全由内府按月拨送。

宝塔外旋八面,内绳四方,有悬梯百蹬,螺旋而上。每层四壁,均刻有众多小佛像,眉发悉具,极尽精巧,千姿百态,各不雷同。井栱叠起,青碧穹覆,宛若华盖。

宝塔落成后,曾经四次修缮。第一次是明神宗万历二十八年 (1600年),后三次分别是清世祖顺治十八年(1661年)、清圣祖康熙三十八年(1699年)和清仁宗嘉庆七年(1802年)。丧权辱国的《南京条约》签订后,与日竞丽四百余年的宝塔,命运岌岌可危。清宣宗道光二十四年(1844年)夏,“有夷妇二人,赤身裸体,蛇行猱上,直登颠顶。居民遥而望之,似取一木匣去者。未几,有一行脚僧布袍跣足,肩负小包,仰视塔顶而叹。途人问之,则云宝物被窃,此塔不久毁矣”(15)。

清文宗咸丰四年(1854年),太平天国士兵为取塔顶黄金,用火药轰之。复挖空塔座基地。数日后,雄丽冠浮图、金轮耸云表的宝塔轰然倒坍,报恩寺遭焚毁,甚至连储藏琉璃砖之仓库亦未能幸免!今存于大英博物馆的,仅覆瓦之式、雕绘之纹而已。

砖构佛塔砌造技术的空前提高与非凡成就,又衍生出了我国佛教建筑艺术中一项举世瞩目的成就——砖构无梁殿(整座殿堂,全由叠甓空构而成,不施寸木,纯以砖造)的大量兴建。

无梁殿其实在明代之前就已经问世。例如,建于金章宗完颜璟明昌元年(1190年)的香岩寺(寺在今山西省清徐县香岩山),现仍基本保存完好的东、西、中三座佛殿,就全是没有梁架的无梁殿。但它们都不是砖构,而是石砌。

砖构无梁殿的兴起,并以之作为藏经阁之用,则是明代尤其是明万历年间的事情。

宋元两朝,先后至少有十三部大藏经雕版刊行。然经元末兵燹后,大多毁于战火。朱明立国至万历年间,又前后五次开刻汉文大藏经,并屡屡颁赐各大寺院,以示恩宠。

对名刹伽蓝而言,三藏十二部,犹如石之韫玉、水之含珠,实为镇刹之宝。因此,如何长久地保存大藏经、尤其是御赐之大藏经,使之免遭回禄之厄,便成了欲禀继往之志、振开来之美的各大寺院亟待解决的一大难题。防火性能极佳的砖构无梁殿,正是在这样一种特殊的历史背景和时代要求下,应运兴起的。

明万历年间,是各名山大刹建造无梁殿的鼎盛时期。其中著名者,有南京灵谷寺无梁殿、苏州开元寺无梁殿、太原永祚寺无梁殿、五台山显通寺无梁殿,等等。这些无梁殿的跨度,都非常之大;特别是南京灵谷寺无梁殿,宽为三十余米,长达五十余米,实为无梁殿建筑中之一绝。这些寺院嗣后都曾迭遭兵火重创,但寺内的无梁殿却均能安然无恙。

寺院壁画,早在汉代就已蓬勃发展。壁画的题材,多以佛传、本生谭、佛经内容之经变、曼荼罗、尊像、顶相等为主。

明代寺院壁画,大多缺乏晋、唐时期那种气象万千之手笔与摄人心魄之神韵,然间有颇能与前朝相媲美之精品力作问世。其中的法海寺壁画,就堪称明代壁画艺术的上乘之作。

法海寺位于北京西郊翠微山南麓,原为龙泉古刹遗址。明正统四年(1439年),御用太监李童集资倡建,鼓舞群力,走斧飞斤,历时四年,于正统八年(1443年)竣工。钟鼓楼、天王殿、护法金刚殿、大雄宝殿、药师佛殿、伽泼堂、祖师堂,轮奂参差,金碧辉煌,宛如天降。全部殿堂,皆由一流匠师绘制壁画。其中,大雄宝殿三世佛像背屏、两侧塑像背后、正殿北壁及佛龛背后之壁画,格外宏伟绚丽;尤以佛龛背后的《水月观音图》和北壁的《帝释梵天图》最为出色。

根据《妙法莲华经》所载,观世音菩萨为摄化有情、利益众生,自在示现三十三身——若有国土众生,应以佛身得度者,观世音菩萨即示现佛身而为说法;应以居士身得度者,观世音菩萨即示现居士身为其说法;应以妇女身得度者,即示现妇女身为其说法;应以童男童女得度者,即示现童男童女身;……乃至应以夜叉阿修罗、人非人等身得度者,即皆示现之而为说法。后世艺术家遂依三十三身之思想,绘制出三十三观音形像。“水月观音”便是这三十三观音像之一,又称“水吉祥观音”,其造型通常为观水中月之姿态。

法海寺大雄宝殿佛龛背后的水月观音,眉如初月,眼目清净明莹,如金精色,面相姝广,威仪备足,身着天衣,胸饰璎珞,半跏趺坐,神态端庄慈祥,超凡空灵。其右为文殊菩萨,左为普贤菩萨。三大菩萨之侧,分别有善财童子、最胜老人等眷属及仪容各异之侍者围绕。

帝释天,又译“释提桓因”、“因陀罗”、“释迦因陀罗”、“憍尸迦”等,为忉利天(三十三天)之主,佛教的护法神之一。其形像通常为天人相,手持宝盖(或乘白象,右手执三钴杵,左手置胯上),侍佛左肋。梵天,又称梵王,名“尸弃”,为色界初禅天之主。据《杂阿含经》、《长阿含经》、《增一阿含经》、《大毗卢遮那成佛神变加持经》诸经记载,此王深信佛教,助佛教化,常手持白拂,侍佛右肋;后与帝释天一同受佛付嘱,护持国土。

法海寺正殿北壁东、西两堵墙上的《帝释梵天图》,规模宏大,布局严密。作品分为两个部分,东、西各由梵天和帝释天为前导,率诸天神,组成相向而行的两组“赴会”行列。其中,东边的梵天之后,是持国天、增长天、大自在天、功德天、日宫天子、摩利支天、地天、娑竭罗龙王、韦驮尊天及诸天女共十九身;西边帝释天之后,是多闻天、广目天、药草树林神、辩才天、月宫天女、诃利帝母、毕哩孕迦、焰摩罗王、密迹金刚及众天女共十七身。诸天尊之造型、容颜、仪态、气质、神情、冠带、身严、服饰、法器,均各各殊异,神态无不栩栩如生。整个画面,主次分明,对比强烈,层次丰富,极具动感,同时又处处表现出协调、和谐与统一之韵律。

全部壁画,构图严谨,线条连绵流畅,疏密适度;人物造型,形神兼备,气韵生动,或肃穆,或威武,或慈祥,或敦肃,或勇猛,或和善,或朴实,或姝丽,或沉毅,或空灵,一皆美妙动人。其间,既有经典之依据可寻,又处处体现出艺术家的创造才能。所有壁画,均用工笔重彩及沥粉贴金或描金的传统工艺。虽经560余年岁月之浸蚀,依然保持其鲜艳明丽之色彩。实为现存明代壁画之珍品。

另外,蒙元皇室入主中原百余年,使得蒙、藏、汉各个民族之间的文化交流空前加强。入明,朝廷继续尊崇、优礼藏传佛教,致使中原各地,屡有藏传佛教寺院之兴建。而在藏族地区,无论是寺院的建造抑或是壁画的绘制,亦多有汉地艺术家和工匠加盟。因此,明代不少寺院壁画,从技法到内容,都体现出汉藏佛教艺术风格相互交融之趋势。

其中,迄今仍保存完好的西藏江孜白居寺壁画、青海乐都瞿昙寺壁画和云南丽江白沙大宝积宫壁画,就是汉藏佛教艺术水乳交融之见证。

西藏江孜白居寺,藏名“吉祥轮胜乐金刚鲁希巴坛城仪轨大乐香水海寺”,简称“班廓曲德”(意为“吉祥轮大乐寺”),始建于15世纪初,由江孜法王热丹贡桑帕巴和一世班禅克珠杰·格勒巴桑共同策划筹建。全寺17个扎仓,分属萨迦、宁玛、格鲁、噶举诸教派。寺内建筑以措钦大殿和吉祥多门塔最为著名。后者于明宣宗宣德二年(1427年)奠基动工,历时十年建成。塔高13层,计 42.4米,由塔座、塔瓶、覆盆、塔幢等组成。塔座占地2200平方米,外形四面八角,下大上小,逐层收涩。塔瓶呈圆柱形,直径20米。整座塔造型优美,雄伟坚实。塔内有佛殿76间,供奉金铜、泥塑之各派祖师、佛、菩萨、金刚、度母、天王等圣像三千余尊;若加上壁画、唐卡中的圣像,则有十万余尊。故俗称“十万佛塔”。

白居寺壁画主要集中在吉祥多门塔一层、四层各殿及寺院回廊、无量宫殿内。壁画题材,有显宗的佛传故事、本生故事等,亦有以密宗四续部典籍为依据的各类坛城。所有壁画,均构思精巧,场面宏大,人物众多,往往情节交错穿插,在表现佛国净土之庄严神圣的同时,又散发出人间凡尘的生活情趣。且多利用建筑花木、装饰纹样自然分割、自然构图。和谐地融装饰与构图两种功能于一体。其画风,既禀承印度、尼泊尔、克什米尔等地佛教艺术风格之神韵,又融合汉、藏佛教艺术风格之特点。

瞿昙寺位于青海省乐都县瞿昙乡南山坳,始建于明太祖洪武二十五年(1392年),属藏传佛教寺院,然其建筑风格,则属汉式宫殿型制。寺院依山势而建,分为外院、前院和后院三重。主要建筑有山门、碑亭、金刚殿、瞿昙殿、宝光殿、隆国殿、护法殿、左右小经堂、四座镇煞佛塔、钟鼓楼及两厢长廊等。

瞿昙寺壁画集中在瞿昙殿和长廊墙面,内容均为佛传图。然前者对释迦牟尼佛童年时代的场面刻画颇多,后者则以连环画的方式描绘了释迦佛从诞生、比武、出家、降魔、成道、初转法轮,一直到拘尸那城娑罗双树间涅槃的一生经历。这些壁画,直接采用中原粉本,构图生动,色彩明丽,与同一时期中原汉地的绘画风格极为相近(16)。

云南丽江白沙大宝积宫壁画,绘制于明嘉靖、万历年间,迄今仍多保存完好。这些壁画,场面宏大,气势磅礴,绘技精湛,内容丰富,既有显密结合的题材,又有汉、藏及滇西北纳西族佛教艺术水乳交融之作品。诸种风格,相得益彰,各臻其妙(17)。

① 参阅潘谷西主编:《中国古代建筑史》卷四,北京:中国建筑出版社, 2001年,第302——303页。

② 《大正藏》第51册,第434页。

③ 参阅潘谷西主编:《中国古代建筑史》卷四,第305页。

④ 潘谷西主编:《中国古代建筑史》卷四,第304页。

⑤ [宋]释道原:《景德传灯录》卷六,见《大正藏》第五十一册,第251页。

⑥ 参阅[明]葛寅亮:《金陵梵刹志》卷三。

⑦ 参阅[明]葛寅亮:《金陵梵刹志》卷十七、十八、二十二、二十三、二十六、三十一、三十三、三十八。

⑧ 参阅张驭寰:《山西砖石塔研究》,载《古建筑勘查与探究》,南京:江苏古籍出版社,1988年。

⑨ [梁]释慧皎:《高僧传》卷十三。

⑩ 张惠衣:《金陵大报恩寺塔志》卷七。

(11) 张惠衣:《金陵大报恩寺塔志》卷首《江南报恩寺琉璃宝塔全图说明》。

(12)(13) 张惠衣:《金陵大报恩寺塔志》卷九。

(14) 参阅张惠衣:《金陵大报恩寺塔志》卷十。

(15) 张惠衣:《金陵大报恩寺塔志》卷九。

(16) 参阅金维诺、罗世平:《中国宗教美术史》,南昌:江西美术出版社, 1995年,第219—220页。

(17) 参阅王海涛:《云南佛教史》,昆明:云南美术出版社,2001年,第316页。

![]()