1.印度佛教禅

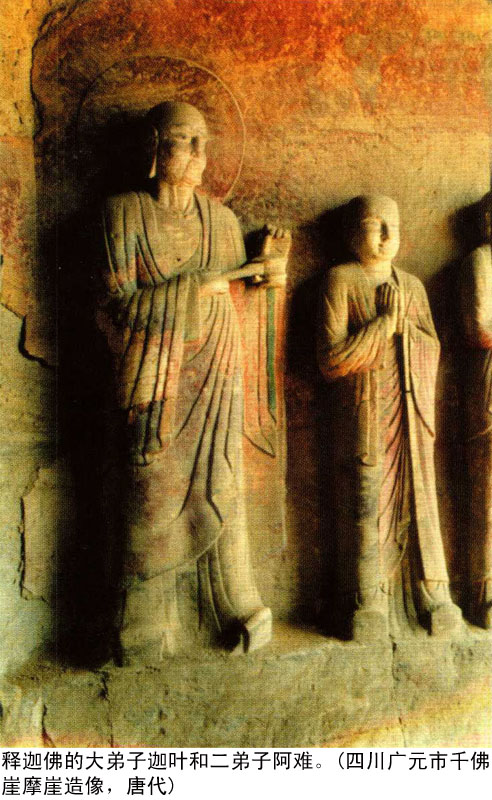

如前所述,禅是印度的传统,已有约5000年的历史。就印度佛教而言,最先实践禅定的当然是佛祖释迦牟尼。在未成佛之前,他曾学习外道禅;证道成佛之时,他第一次实现了禅的开悟。灵山法会,释迦拈花,迦叶微笑,以心传心,见出禅的真谛。此后,中国禅宗编造出“西天二十八祖”之说。其实,禅虽在印度流传久远,但在印度佛教中从未有以禅命宗的派别。

自印度佛教分成大、小二乘后,各自对禅的修行是不尽相同的。

小乘佛教提出治惑、生诸功德的“四禅”(或称“四禅定”、“四静虑”),从初禅到四禅,心理活动逐次发展而形成四种不同的精神境界。初禅是以寻求和观察的思维作用,感受到离开欲界(指有食欲、淫欲的众生居处)的“喜”、“乐”。二禅是以“内等净”的思维,进而断灭以言语文字为思虑对象的寻求、观察作用,使内心获得胜于初禅的“定生喜乐”。三禅是以非苦非乐、正确记忆、正确智慧的思维,获得“离喜妙乐”的感受。四禅是以“舍清净”、“念清净”的思维,唯念修养功德,获得“不苦不乐”的感受。小乘佛教认为修此“四禅”死后可生于色界四禅天(即离开食欲、淫欲的有情居处)。小乘佛教将禅视为戒、定、慧“三学”之一的“定学”。小乘“说一切有部”在阿毗达摩(指解说和论证佛经义理的一种体裁)的基础上运用禅定,这种修行方法被看作是成就佛教智慧的一种手段。中国译经者将它译为“禅数学”,即一种将禅定修习与研究教理相结合的法门。从东汉末期到两晋时代,安世高、康僧会、竺法护、支愍度、谢敷、道安等在中国弘传“禅数学”。特别是安世高介绍的“安般守意”数息法,对中国早期的禅学以及养生学都有一定的影响。

大乘佛教并不拘泥于传统的禅定,他们把禅视为布施、持戒、忍辱、精进、禅那、智慧“六度”之一,是由此岸世界到彼岸世界的重要途径。因此,大乘禅的种类很多,其中最主要的是“念佛禅”和“实相禅”。以“般舟三昧”为代表的念佛禅,认为借助智慧,专心观想佛的庄严相好(三十二相、八十种好),可使十方诸佛出现于眼前。东汉支娄迦谶译的《般舟三昧经》说:如果一昼夜乃至七天七夜一心念佛,就可见佛立面前。天台宗认为:以三个月为一期,一心常念阿弥陀佛,绕佛像常行不停,死后当生阿弥陀国(即西方极乐世界)。实相禅是一种以禅法为悟证大乘般若空观的修行方法,也就是说,在禅观中一方面要看到事物的空性,另一方面又要看到事物的作用。大乘禅对中国禅宗影响最大。

2.菩提达摩的禅

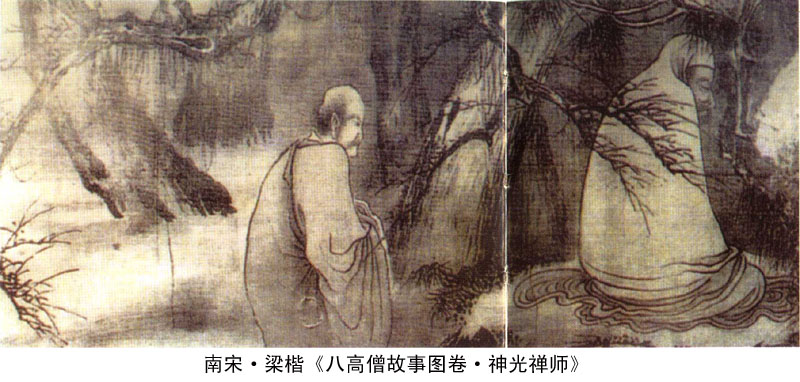

菩提达摩(Bodhidharma,?~528),略称达摩或达磨,据《续高僧传》、《景德传灯录》等载,为南印度僧人,南朝刘宋末航海到中国广州(一说时间为梁普通元年,即公元520年到广州),后往北魏入嵩山少林寺面壁九年。他在中国传禅学,提出“二入四行”禅法,并收慧可为弟子,授《楞伽经》四卷。传说他曾著有《达摩论》、《二入四行论》、《无心论》、《证心论》、《悟性论》、《安心法门》、《修心要论》等。中国禅宗称他为“西天(印度)二十八祖”之第二十八祖,“东土(中国)禅宗初祖”。

达摩禅,以“壁观”为形式,即面壁静坐,专注一境(以墙壁、石壁为观察对象),使之“安心”宁静。唐代宗密对达摩禅的“壁观安心”的作用解释说:“达摩用壁观禅法教人安心,旨在排除外界烦恼的干扰,观照自己的本心而无障蔽,心就好比墙壁一样安然不动,这样便可进入觉悟真理的最高境界。”达摩禅更重要的是以“壁观”这种禅定实践去证悟佛教义理,反过来,又以“二入四行”之理来指导禅定实践。所谓“二入”,就是“理入”和“行入”。“理入”是对佛教义理的思考和把握;“行入”就是禅定实践的方法。“理入”分为三个步骤:(1)依据佛经所讲的义理,牢固地树立“舍伪归真”的信仰;(2)通过“壁观”,安定本心,集中精神观想经教义理,去除分别意识;(3)摆脱对经教文字的依赖,自证所观之“理”,使之“与道冥符”,即“理”与认识的默契。“行入”即指“四行”禅定方法:(1)报怨行;(2)随缘行;(3)无所求行;(4)法行。前三行讲修行者对过去作业受苦或因荣誉而带来的喜乐,应当采取无怨无怒、无爱无憎、无得无失,无喜无非,甘于忍辱受苦,全无希求的态度。最后一行是说如果修行者能够做到以因果报应的教义支配自身忍辱受苦的行动,就可以与禅观证得的“真性”之理相应。

这种理论与实践相结合的禅法,对中国早期禅法的发展给予了极大影响。

3.楞伽禅与般若禅

自达摩授予慧可四卷《楞伽经》后,慧可门下出现了一大批以《楞伽经》为修行法门的僧人。这批僧人号称“楞伽师”,他们既继承达摩禅系,又发展成为楞伽宗。因此,楞伽禅,即指以《楞伽经》为禅法心要的禅系。

《楞伽经》主要讲:世界万有皆由心所造,认识的对象不在外界而在内心。同时论述了“如来藏”(亦即佛性)和“阿赖耶识”(意为含藏诸法的种子)的缘起,以及禅法的顿、渐等问题。该经对于禅法虽然也讲“顿悟”,但更多的是讲“渐修”。因此,以《楞伽经》为指南的楞伽禅,其禅法是渐修。

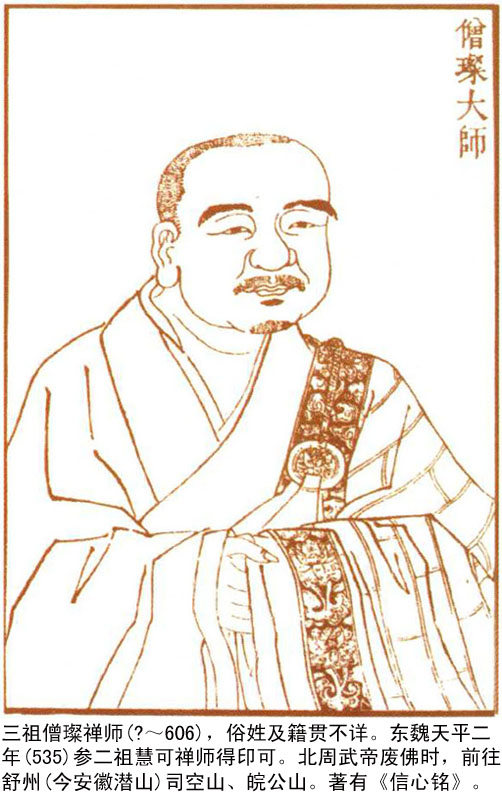

在唐代净觉集的《楞伽师资记》中,记述了楞伽禅八代传承:(1)求那跋陀岁(《楞伽经》的译者);(2)菩提达摩;(3)慧可;(4)僧璨;(5)道信;(6)弘忍;(7)神秀、玄赜、老安;(8)普寂、敬贤、惠福等。以上都属于北宗禅系统。

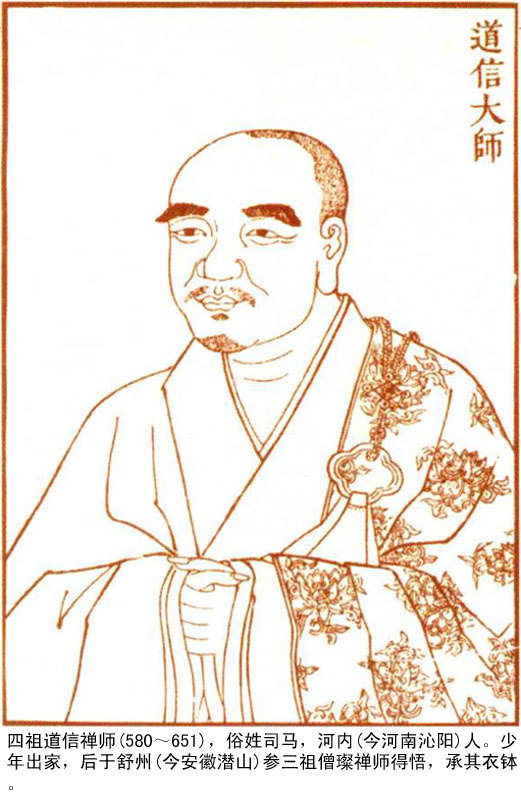

道信及其弟子弘忍均住湖北黄梅双峰山之东,他们开创了“东山法门”禅法,在当时颇有影响。他俩虽被列入楞伽禅八代祖师传承中,但他们所建立的“东山法门”却有别于楞伽禅。因为“东山法门”一方面仍依《楞伽经》重“心”的禅学思想;另一方面却主要依《文殊说般若经》(简称《般若经》)的“一行三昧”。同时,还吸收了《法华经》、《华严经》、《维摩经》等大乘经典中“即心即佛”的思想。我们把这种将《楞伽经》如来藏佛性思想和《般若经》性空理论相结合的禅法,称为“般若禅”。

般若禅对于“即心即佛”说的发展起到了促进作用,特别是道信禅师首倡了任运自然的新风。他说:“亦不念佛,亦不捉心,亦不看心,亦不计念,亦不思维,亦不观行,亦不散乱,直任运。亦不令去,亦不令住,独一清净,究竟处心自明净;或可谛看,心即得明净。”(见《楞伽师资记》)这种“任运”说,无疑是对楞伽禅的壁观坐禅和头陀守戒等有重大突破,同时,也是对后来慧能南宗禅的开创奠定了基石。

道信禅师的另一弟子住在南京西南牛头山的法融,创立了以般若空观为宗纲的“牛头禅”。牛头禅主张以“虚空为道本”,认为“实相者,即空无相也”、“无心合道”、“无念即无心,无心即真道”、“丧我忘情为修”等,均受到庄玄思想的影响。同时,还受有三论宗、天台宗所谓“若众生成佛时,一切草木亦得成佛”以及“无情有性”说的影响,故牛头禅有“青青翠竹,尽是法身;郁郁黄花,无非般若。”的名句,此代表了牛头禅的基本思想。依印顺大师说:“中华禅的建立者,是牛头。应该说,是‘东夏之达摩’——法融。”(印顺《中国禅宗史》)

4.天台宗的禅

天台宗,是中国佛教最早创立的一个宗派,也是佛教走向中国化的第一步。因创建者智顗常住浙江天台山,所以称为“天台宗”。又因以《妙法莲华经》为宗纲,也称为“法华宗”。

天台宗的先驱慧文禅师(生卒年里不详),俗姓高,出家后,活动时间约在东魏天平二年(535)至西魏北齐天保八年(557)间。他从《大智度论·大品》中,悟解到三智(道种智、一切智、一切种智)“一心中得”的道理,同时,又结合《中论·观四谛品》中“空”、“假”、“中”三义,确立了“一心三观”(即一心中观空、观假、观中)的理论。也就是说,他的禅法特别是以《大智度论》的大乘空观为心要,注重摄心常坐的禅定方法。

天台宗的另一先驱慧思(515~577),俗姓李,武津(今河南上蔡县东)人。15岁出家,专诵《妙法莲华经》,后师承慧文禅师。他主张禅定的修行应当同佛教义理的探究结合起来,即所谓“教禅并重”,这一点与达摩的“藉教悟宗”相似。据说慧思是白天谈义理,夜晚修禅定,于是“定慧双开”,为后来天台宗的止(定)、观(慧)双修奠定了基础。

天台宗的实际创始人智顗(538~597),俗姓陈,祖籍颍川(今河南许昌),后迁荆州华容(今湖北潜江西南)。18岁出家,20岁受具足戒。初从慧旷学律,后师慧思学禅,修法华三昧。他发挥了慧文、慧思两位先驱的禅学思想,倡导教观总持,解行并进,打破了当时南义北禅的佛教学风,创立了以“一念三千”和“三谛圆融”为核心思想的天台宗。他的著作很多,其中被称为天台三大部的是:《法华玄义》、《法华文句》、《摩诃止观》。

“一念三千”,既发挥了慧思的“十如”诸法实相说,又吸收了慧文的“一心三观”说,认为一切事物都由因缘(原因和条件)所生,没有固定不变的实体,这就是“空”;但从另一方面看,又存在形相,这就是“假”;“空”和“假”本是诸法一体的两个对立面,从整体看,不应偏于任何一面,这就是“中”。因此,空即假,假即空,空假不二即是中。用三千诸法为介尔(微细)现前一念心所观之境,便是“一念三千”。

“三谛圆融”,所谓“三谛”,即空、假、中都是真实的;三即一,一即三,三一融通而无障碍,就是“三谛圆融”。修此便可以达到顿断三惑(贪、瞋、痴烦恼,一切不利于佛教修习的思想行为,地狱、饿鬼、畜生等恶报),圆证三智(一切智、道种智、一切种智)。

天台宗的禅法是圆顿止观,即把摄心入定和观照智慧融为一体,止中有观,观中有止,定慧双运。

5.慧能的南宗禅

中国禅宗的创始人不是菩提达摩,而是慧能,这是公认的。

慧能(638~713),俗姓卢,原籍范阳(郡治在今北京城西南),生于南海新兴(今属广东)。3岁丧父,稍长靠卖柴养母度日。唐龙朔元年(661),赴湖北黄梅参见弘忍禅师,作“行者”,在碓房舂米。后因示法偈得到弘忍认可,密授法衣。尔后回到岭南,混迹于市井达16年。

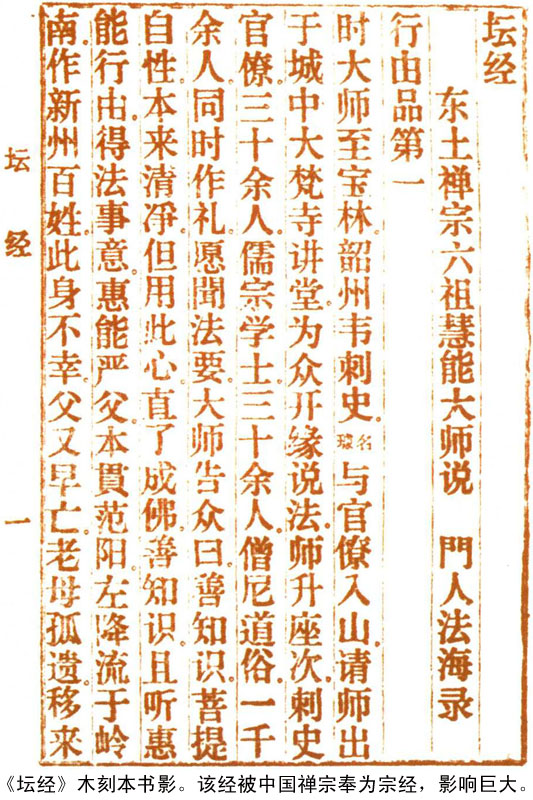

仪凤元年(676),在南海法性寺落发受戒。次年回到韶州(今广东韶关)曹溪宝林寺,弘扬“直指人心,见性成佛”的顿悟法门。后来他的弟子法海将其说教编辑成书,名《六祖法宝坛经》(简称《坛经》),后成为中国禅宗的宝典。

慧能的南宗禅一反禅宗史前念佛、坐禅、看心看净的传统禅法,认为禅不应当拘泥于外在的形式,最重要的是内心体悟。同时,扩大了禅的范围,将禅运用于行、住、坐、卧的日常生活中,成为“无为之运”。这就使中国禅学走向新的转折。

慧能对“禅”和“禅定”作了新的解释,即“外离相即禅,内不乱即定,外禅内定,故名禅定。”(《坛经》)接着又引用《维摩经》一句话“即时豁然,还得本心”,来说明禅定应是以证悟本体心性为主旨。同时,又提出了“定慧不二”的观点,认为禅法以定慧为本,定慧体一无二,即定是慧体,慧是定用,也就是说,慧之时定在慧,定之时慧在定。并对“先定发慧,先慧发定,定慧各别”的分离说提出了尖锐的批评。这种将定、慧看作是一事物的两个侧面,相即互含的思想,为南宗禅的“顿悟”理论和实践奠定了基础。

慧能在“定慧不二”的基础上,又提出了“戒禅一致”的观点,突破了自小乘佛教以来的戒、定、慧“三学”的分离理论,使“三学”统一。

慧能的南宗禅的另一特点是,提出了不同于“东山法门”和神秀北宗禅的“一行三昧”修行方法,即“于一切时中,行、住、坐、卧,常行直心是。”意思是说在任何时候都可从日常生活中体悟本心,不需要念佛、坐禅。

慧能的南宗禅的又一特点是,提出“无念为宗”(真如佛性的运用或心灵的直觉感受)、“无相为体”(离诸相而自悟真性,当下解脱)、“无住为本”(无执著,自然任运)的禅法,以此倡导心灵直觉感受和顿悟本体心性。

慧能的南宗禅“直指人心,见性成佛”,为开创具有中国特质的佛教禅作出了卓越的贡献。

6.神秀的北宗禅

神秀(约606~706),俗姓李,陈留尉氏(今河南尉氏县)人。13岁出家,20岁受具足戒。博览经史,融通儒释道,曾游历江浙、福建、广东等地。46岁赴湖北黄梅双峰山皈依弘忍禅师,初服杂役6年,颇受弘忍器重,赞叹:“东山之法,尽在秀矣。”后命为上座,并令为“教授师”。弘忍死后,在荆州当阳山玉泉寺弘法,学人云集。唐久视元年(700),被武则天迎请入京,敕封为“国师”。一百余岁时坐化,谥号“大通禅师”。因生前在北方传“渐悟”禅学,被称为“北宗禅”。

神秀的北宗禅继承了以道信、弘忍为代表的“东山法门”,其核心是“观心”。神秀的禅学旨趣重在《楞伽经》深奥的“玄理”,因此奉《楞伽经》为心要。其主要禅法是净坐观心,即通过修持禅定,观妄心之空幻,渐次去妄,最后达到安静明照,成就真如佛性。也就是说他主张“即身见空”为妙用,“观心若幻”为“真如佛性”。

神秀受《大乘起信论》“体用”论的影响,并以“体用”来贯穿北宗禅的理论和实践。如他所说:我的禅法可以总结为“体”、“用”二字,即重玄理、说法、修持(参见《楞伽师资记·神秀语录》)。

在禅的实践中,神秀把“明见佛性”作为“早入定门”的手段。也就是他所传的知解“佛即是心,心外更无佛”禅法的“五事”:(1)知心体,体性清净,体与佛同;(2)知心用,用生法宝,起作恒寂,万惑皆如;(3)常觉不停,觉心在前,觉法无相;(4)常观身空寂,内外通同,人身于法界之中,未曾有碍;(5)守一不移,动静常住。(参见《楞伽师资记》)

神秀提倡“念佛”,显然是继承了道信禅师的“一行三昧”的念佛法门,但稍有发挥。神秀把念佛落脚于“正念”,即“念在于心”、“念从心起”。由于他把“观心”看作是统摄一切修行的简易法。因此,他所谓的“念佛”,即是唯心念佛与实相念佛的结合。同时,他认为这种念佛可以达到去恶修善,觉悟成佛的目的。

以神秀为代表的北宗禅在初盛唐时期兴盛了近50年之久,当时被视为正统禅法。神秀死后,他的法嗣弟子普寂、敬贤、义福、惠福等仅是在“东山法门”的基础上,略有发展。唐开元二十二年(734),北宗禅遭到慧能的弟子神会的公开抨击,摧垮了北宗禅的正统地位。此后,北宗禅门庭寂寞,一蹶不振,传不数代便衰亡了。

三学

指佛教所修持的戒学、定学和慧学,在戒学方面,修持者应严守戒律,防止身、口、意三不净业;在定学方面,修持者应灭除情欲烦恼,思虑集中,通过禅定观悟佛理;在慧学方面,修持者应彻底断除烦恼,生发智慧,获得解脱。

安般守意

梵文Anapanasmrti的音译,意译为“数息观”。佛教禅观“五停心观”之一,即坐禅时专心计呼吸次数,从一到十,循环计数,以使分散浮躁的精神专注,进入禅定意境。

六度

又称“六波罗蜜”。是大乘佛教主要修习的六种从生死此岸到达涅槃彼岸的方法:(1)布施;(2)持戒;(3)忍;(4)精进;(5)定;(6)智慧。

三十二相

指佛陀容貌所具有的三十二种显著特征:(1)足下安平立相;(2)足下二轮相,脚心有轮宝肉纹;(3)长指相;(4)足跟广平相;(5)手足指缦网相,手足指间如蹼状;(6)手足柔软相;(7)足趺高满相;(8)腨如鹿王相,股骨如鹿般纤好;(9)正立手摩膝相;(10)阴藏相(阴部如马);(11)身广长等相;(12)毛上向相;(13)一孔一毛生相;(14)金色相;(15)丈光相(身光四射各一丈远);(16)细薄皮相;(17)七处(两手、两足、两肩、脖颈)隆满相;(18)两腋下隆满相;(19)上身如师(狮)子相;(20)大直身相;(21)肩圆好相;(22)四十齿相;(23)齿齐相;(24)牙白相;(25)师(狮)子颊相;(26)味中得上味相;(27)大舌相;(28)梵声相;(29)真青眼相;(30)牛眼睫相;(31)顶髻相;(32)眉间白毫相。

八十种好

指佛陀全身各部分所具有的八十种好相:(1)指甲狭长,薄润光洁;(2)手足指圆而纤长、柔软;(3)手足各等无差,指间充密;(4)手足光泽红润;(5)筋骨隐而不现;(6)两踝俱隐;(7)行步直进威仪和穆如龙象王;(8)行步威容齐肃如狮子王;(9)行步安平如牛王;(10)进止仪雅如鹅王;(11)回顾必皆右旋如龙象王举身随转;(12)肢节均匀圆妙;(13)骨节交结如龙盘;(14)膝轮圆满;(15)隐处之纹妙好清净;(16)身肢润滑洁净;(17)身容敦肃无畏;(18)身肢健壮;(19)身体安康圆满;(20)身相如仙王,端严光净;(21)身光恒自照耀;(22)腹形方正庄严;(23)脐深右旋;(24)脐厚不凹不凸;(25)皮肤无疥癣;(26)手掌柔软,足下安平;(27)手纹深长明直;(28)唇色光润红亮;(29)面门不长不短,不大不小;(30)舌相软薄广长;(31)声音威远清澈;(32)音韵美妙如深谷响;(33)鼻高且直,其孔不现;(34)齿方正鲜白;(35)牙圆白光洁锋利;(36)眼净青白分明;(37)眼相修广;(38)眼睫齐整稠密;(39)双眉长而细软;(40)双眉呈绀琉璃色;(41)眉高显形如初月;(42)耳厚广大修长轮埵成就,两耳齐平,离众过失;(44)容仪令见者皆生爱敬;(45)额广平正;(46)身威严具足;(47)发修长绀青,密而不白;(48)发香洁细润;(49)发齐不交杂;(50)发不断落;(51)发光滑殊妙,尘垢不着;(52)身体坚固充实;(53)身体长大端直;(54)诸窍清净圆好;(55)身力殊胜无与等者;(56)身相众所乐观;(57)面如秋满月;(58)颜貌舒泰;(59)面貌光泽无有颦蹙;(60)身皮清净无垢,常无臭秽;(61)诸毛孔常出妙香;(62)面门常出最上殊胜香;(63)相周圆妙好;(64)身毛绀青光净;(65)法音随众,应理无差;(66)顶相无能见者;(67)手足指网分明;(68)行时其足离地;(69)自持不待他卫;(70)威德摄一切;(71)音声不卑不亢,随众生意;(72)随诸有情,乐为说法;(73)演说正法,各令得解;(74)说法依次第,循因缘;(75)观有情,赞善毁恶而无爱憎;(76)所为先观后作,具足轨范;(77)相好,有情无能观尽;(78)顶骨坚实圆满;(79)颜容常少不老;(80)手足及胸臆前,俱有吉祥喜旋德相(卍字)。(参见《大般若经》卷三八一)

南宗禅

简称“南宗”或“南禅”。因以六祖慧能为代表的禅系在南方弘扬宗风,故称。其宗旨是“不立文字,教外别传,直指人心,见性成佛”。以“顿悟”为法门,证悟本体心性。后衍化出“五家七宗”,后世依然兴盛。

止

梵文Samatha(奢摩他)的意译,又译作“禅定”。这是佛教修习的一种重要方法,要入定必须使所观察的对象“住心于内”,不分散注意力。

观

梵文Vipasyana(毗婆舍那)的意译,又译作“智慧”。这是佛教修习的一种重要方法,即在“止”的基础上,集中观察和思维预定的对象,从而获得佛教的智慧。

北宗禅

简称“北宗”或“北禅”。因以神秀为代表的禅系在北方弘扬宗风,故称。以“渐悟”为法门,循序渐进,转迷开悟。传不数代便衰亡了。

东山法门

东山,在今湖北省黄梅县之东,又称“冯茂山”。中国禅宗四祖道信和五祖弘忍均住此山弘传禅法,其接引学人的方法(法门)称为“东山法门”。

![]()