汉译佛籍中,有《造像功德经》一部,武则天天授二年译出①。在汉译本以外,另有一部于阗文本被塔克拉玛干的黄沙保存下来,然而残缺不全。除此以外,没有相应的梵文本、藏文本流传于世。大约是版本稀少的原因吧,这部经静静地藏在浩瀚的汉译佛典集成之中,国际国内的学者对它鲜有问津。我因为于阗文本的存在而关注到它,发现它其实掩盖著一段鲜活的历史,可以牵綰起精彩的中西交流的綫索,而对于佛教神话的产生和继承,也具有启示的意义。本文拟分几个章节追溯此经原著的创作时代和地域、汉译的背景、主要情节的演变,探讨此经与印度秣菟羅一幅佛传浮雕之间的关联,剖析本经所反映的佛教神话。

一、《造像功德经》的汉译背景

《造像功德经》的译者,是来自于阗的高僧提昙般若。现代新疆和田地区,在古代曾经是佛教信仰的中心,尤其崇信大乘佛教。然而,真正存留下来的于阗语文献资料,不足以再现于阗佛教寺院的传承和高僧的事迹。古代于阗高僧之所行,全仰仗汉籍星星点点的记载。于阗佛教的来龙去脉,凡涉及谁人译出何种典籍,谁人进行了改良等等,诸如此类,皆在一片昏暗之中。不多的几则特例中,首先当数提昙般若。

关于提昙般若,宋《高僧传》有简略记载:他“学通大小,解兼真俗,咒术禅门无不谙晓”,是名副其实的于阗高僧。提昙于公元689年在洛阳拜谒了皇后武则天,奉武则天的旨意留在洛阳魏国东寺从事翻译。后来他身罹疾病,没有几年便去世了。一共译出篇幅不长的六部经,其中之一便是《造像功德经》。

提昙般若来洛阳之事,有特殊的历史背景。唐朝确立之后,自太宗时代起,便与于阗往来不断。于阗王伏阇信、伏阇雄等都曾亲自来朝。公元674年,伏阇雄打败吐蕃,被授予毗沙都督②。随後近二十年中,唐朝在西域虽然与吐蕃军事摩擦不断,但最终于公元692年大败吐蕃军,确立了对安西四镇的统治。武则天发三万汉兵戍守,“从此结束了唐朝与吐蕃在塔里木盆地相持不下的拉锯战状态”③。

这一时期,在唐王朝,武则天逐渐实现掌控政权,最终于690年成为中国历史上唯一的女皇。而在于阗,後来被于阗人称颂不已的伏阇雄打败吐蕃,稳固住于阗的王权。公元692年,伏阇雄故去,子伏阇璥继位。这位伏阇璥,于阗语原名Visya Vakrram。《新唐书》所述“上元初,身率子弟酋领七十人来朝”者,正是伏阇雄,而在这些子第当中,便有伏阇璥。

刚刚述及的这一则历史,刚好可以与藏文《于阗国授记》互为印证。后者记述,曾有于阗王vijaya Sangrāma来到华夏,甚至死在华夏。他的儿子Vijaya Vikrama长大後回到于阗,继承了王位,并且为他的善友(kalyānamitra),一个叫做Devendra的法师,修建起一座寺庙。记述中,这位Devendra被称作伟大的阿罗汉,说明修建寺庙时,法师已经修得正果,用俗界的语言表达,是已经去世了。伏阇璥修建寺庙,是为了纪念他。上文提及的于阗王父子的名字,在藏、汉文献、于阗语文书的对应关系如下:

于阗语 藏语 汉语

Visya samgrrāma④ Bidzaya Sangrama 伏阇雄

Visya Vakrram Bidzaya Bi 伏阇璥

John E.Hill发现,《于阗国授记》所述伏阇璥为之修庙的善友,其实正是提昙般若⑤。

有学者专门分析过“提昙般若”在汉语文献中的不同写法,最终依据与提昙同时代的法藏的拟音,恢复出梵语的拼写,即Devendraprajna⑥。这一名号表明,提昙般若与藏文献的Devendra确实应是同一人。

从时间上判断,有充分的理由相信,提昙般若于689年在洛阳拜谒武则天前後,年幼的伏阇璥也开始了和这位来自家乡的高僧的交往。提昙般若本是于阗学识洲博的高僧,更兼有权力如日中天的武则天对他的厚爱。学识外加全力构成的无形之势,无疑加深了伏阇璥对这位高僧的敬仰。不幸的是,这位高僧寿命不长,来到洛阳没过几年,便去世了。公元692年,伏阇璥嗣位,武则天立他为毗沙都督府都督。伏阇璥回到于阗,为在洛阳结识的善友建立寺院。藏文献中的Devendra,非提昙般若莫属。提昙般若,也写作提昙陀若那,译名天智。

提云在洛阳译经的时间短暂,译出经籍的数量远远不及那些著名的译师,唯有六部,如下:

①华严不思议境界分⑦

②华殿修慈分

③大乘智炬陀罗尼经

④诸佛集会陀罗尼经

⑤造像功德经

⑥法界无差别论

虽然这六部经的篇幅都不长,非鸿篇钜著,但却真实地反映了武则天所崇尚的情趣,反映了于阗佛教的特色。

这六部经中,至少有四部已经在现存于阗佛教文献中找到了对应本,即:① 华严不思议境界分,②华严修慈分,③大乘智炬陀罗尼,④造像功德经。以《华严修慈分》为例,经过对比于阗语以及汉译本,发现于阗文本所缘底本,必然是提昙汉译的底本⑧。纵览汉译佛经事业,曾历经数百年。时至今日,能够发现汉译之底本者实为凤毛麟角。尤其是提昙般若身为于阗高僧,谙熟于阗佛教文献,又依据同一底本而译出汉译。他的存在,把于阗与汉地的交流,佛经文献的传入,以及随之而入的印度神话等外来文化元素,真实地呈现在现代人的眼前。有如此明晰渊源的著作,在于阗与汉地的文化文流史上绝无仅有。

粟特籍和尚法藏,也曾是武则天的红人,曾协助提昙译经。据他记载,提昙来洛阳,齎梵本百有余部⑨。武则天喜好华严,命提昙先从这百十余部佛经中,挑出华严部类的经籍进行翻译。上述六部经,三部属于华严范畴,另有两部是陀罗尼经,属于咒语类。三部华严部类的经书传世,体现了武则天的旨意。而《造像功德经》的译出,则显示了于阗高僧对大唐女王的逢迎。众所周知,正是武则天开创了营造大型佛像之风,她曾在唐咸亨三年(公元672年)捐出二万贯脂粉钱,以建造洛阳奉先寺卢舍那大佛。工程于675年完工。当提昙拜谒武则天时,这项令人叹为观止的工程完工还不足二十年,正在见证著武则天如日中天的权势。此时,提昙般若从于阗带来的经籍中先选中《造像功德经》,于公元691年完成翻译,其合于武则天之所行,必然带来褒扬的效果。它所体现的历史的鲜活正在于此。

二、《造像功德经》主要故事的流传和版本的形成

《造像功德经》是一部十分重要的佛教典籍。之所以重要,是因为它的内容结构反映了佛教领域中多层面的问题。提昙般若的译本,分作上下卷,故事情节主要在上卷展开。按照情节的发展,上卷可以分出如下层次:

一章铺叙出故事发展的背景:时逢坐雨安居三月,佛在三十三天的神树下,为母说法,聚天神聆听,脱离恶道。

二章讲述,地上优填王想念佛,命匠人造佛像。毗首羯磨天亲自下凡,用纯紫栴檀之木造出佛像。

三章以佛在天说法为核心,告诫诸天神不放松修行,摈除嫉妒之心。佛讲述了多个印度传统神话,批评天神嫉妒心太重,“见胜己便生嫉炉”。这一节,有佛直接针对印度传统神话所作的点评,更凸显了佛教的神话理念。后文有专述。

四章以佛返回地面为核心,建造金梯琉璃梯,梵天、因陀罗左右护持,送佛下界。

五章最能体现佛教的神话模式。这里并不牵扯创造、死亡、再生的神话主题,而是叙述对待女子的态度。连华色比丘尼变幻作转轮王,比丘尼众受到佛的指责。

汉译本的下卷,属于说教,不具备文学特色,宣扬的是营造佛像带来的功德,以及可以由此消除的灾祸。下卷由弥勒发问为引子,这一点也符合华严的模式,因为崇信弥勒是华严部类的特色之一。本文的主旨在于讨论佛教神话在《造像功德经》中体现的模式,因此下卷不在讨论范围内。

以涉及经文核心的造像部分而论,《造像功德经》在汉译佛典中还有多种版本。可枚举者如东汉已经译出的《佛说作佛形像经》,东晋时译出的《观佛三昧海经》之《观四威仪品》,以及《佛说造立形像福报经》。若是从叙述层次、故事构成而论,以上列举者皆非与《造像功德经》出自同一传承。东晋时译出的《增一阿含》之一,《听法品》之第五部经与提昙般若译出的《造像功德经》略有相似之处。然而结构的遞进仍然显示较大的差异,也不应是于阗文版的原始模版。为了使读者一目了然,以下简略介绍本段落提及的几部佛经。

(1)《佛说作佛形像经》,东汉译出,篇幅短小,结构简单。年仅十四的优填王与佛年龄相殊甚远,恐未来见不到佛,欲造佛像。由此机缘,佛宣说造佛形像可以得到的十种福报。

(2)《观佛三昧海经》仅占《观四威仪品·第六之一》後半部分,略述造像的故事。此处重点又在佛升忉利天宫为母说法。叙述佛从天宫下来时,仅用了下面一句话一笔带过:曾有优填王,“恋慕世尊,铸金为像。闻佛当下,象载金像来迎世尊。”⑩对于阗、汉文本《造像》主角之一的莲华色比丘尼,也仅略有正面提及,说她曾“化作瑠璃山,结跏趺坐在山窟中,无量供具奉迎世尊。”

(3)《佛说造立形像福报经》,实际是《佛说作佛形像经》的翻版,散文之後不过又添加了偈颂。

(4)较之以上三部经,汉译《增一阿含》之一,《听法品》之第五部经的故事结构稍微曲折些。故事有如下情节:

①天神之主因陀罗邀请佛上三十三天为母说法。世尊默然受之。

②目连斗龙。这一情节分成三层,神话色彩十分浓郁。一者,佛弟子目连先化作有十四头的大龙王,施展威力。二者,目连又化形极小,“入龙口中从鼻中出,或从鼻入从耳中出,或入耳中从眼中出。以出眼中,在眉上行”,以此种种变幻的方式使龙王恐惧。三者,龙王对波斯匿王宫雨下瓦石刀剑,雨下大沙砾石,目连逐一将此类化作饮食、衣裳以及七宝。波斯匿王酬谢佛。

③佛在三十三天为母说法。在此期间,佛用人间之食,用人间时节。

④优填王造牛头栴檀如来像,高五尺。波斯匿王以紫磨金作如来像高五尺。世界从此而有佛像。

⑤佛的四部之众委托目连上三十三天,问讯如来是否起居轻利,游步康强。佛让目连回到世间,宣告如来七日後,当下至世间。

⑥自在天为佛造金、银、水晶道,金道在中央。侠水晶道侧、银道侧。梵天在如来右处银道侧。释提桓因在水晶道侧。

⑦优缽华色比丘尼(莲花色比丘尼)变成转轮圣王,七宝具足,先于诸王最先到达佛面前,礼敬如来。须菩提正在缝糞扫衣,本来欲往见佛,但是悟到世尊也不过是地水风火,一切诸法皆悉空寂,无造无作。因此,还坐缝衣。

⑧优填王问造像功德。佛说造像功德。皆大欢喜。

综合考察上述诸经文,其实多少可以发现,《造像》之原著要晚出于上述经文。这是从汉译佛经先後顺序得出的初步印象。《佛说作佛形像经》、《观佛三昧海经》之《观四威仪品》,以及《佛说造立形像福报经》、《听法品》之第五部经,译出的年代在前,而《造像》的译出在後。当然这只能是印证《造像》晚出的一个边缘之证。然而显而易见的是,提昙般若译出的《造像》与上述四部经籍没有直接传承关系。故事的发展线索、层次递进等,皆有大的差异。《佛说作佛形像经》等四部经籍的小乘佛教特徵明显:佛仍被视为世间佛,肉身将减,例如年轻的优填王的担心,以及须菩提所谓“世尊也不过是地水风火”,都反映了佛还是肉身这一层意思。另外,《听法品》第五部用了大量篇幅描述佛弟子目连的神力,这些情节在汉、于阗《造像》中没有出现。《听法品》第五部分,优填王问造像功德一节与《造像》汉文本第二卷在结构上有相似之处,但在後者,发问者是弥勒菩萨。这些差异显示,《造像》是为了某种目的而创作的,重新塑造经文的意图昭然若揭。实际上,唯有《造像》把佛像的产生与佛三十三天说法直接联系起来。而在其他版本,仅以如来下界时优填王等以所造像迎接之情节,构造出造像与三十三天说法之间的联系。

上文略提及,经文虽是以“如是我闻”开场,却非第一次或者第二次佛教结集而产生的传统文献。巴利语佛经集成中没有这篇佛籍。汉译题目《佛说大乘造像功德经》,明确把此经归类于“大乘”。汉译的归类,在时间上指示出《造像》写成的年代的大致范围,因为学术界普遍认可的大乘佛教形成的时代,是在公元一世纪中叶或者稍後。大乘形成期所依赖的政治环境,是贵霜王朝在西北印度、恒河中游以及中印度的广泛地域所建立的统治地位。由此,《造像》的创作年代,应在公元二世纪前後。支持这一推论的理由,稍後再论。

除了佛,《造像》的主角,有优填王、梵天、因陀罗、莲花色比丘尼。那么,《造像》故事是否选材于民间传说?相关传说的流行地域又在哪里呢?一部《大唐西域记》把《造像》故事涉及的素材之流行地域勾勒出来,如晴夜朗月般明晰。

涉及优填王,玄奘记事如下:

“憍赏弥国,周六千余里,国大都城周三十余里。土称沃壤,地利丰植,粳稻多,甘蔗茂。气序暑热,风俗刚猛。好学典艺,崇树福善。伽蓝十余所,倾顿荒芜。僧徒三百余人,学小乘教。天祠五十余所,外道寔多。

“城内故宫中有大精舍,高六十余尺,有刻檀佛像,上悬石盖,鄔陀衍那王(唐言出爱,旧云优填王,讹也)之所作也。……初如来成正觉已,上升天宫为母说法,三月不还。其王思慕,愿图形像,乃请尊者没特伽罗子,以神通力接工人上天宫,亲观妙相,雕刻栴檀。如来自天官还也,刻檀之像起迎世尊。世尊慰曰:‘教化劳耶,开导末世,寔此为冀。’”

所谓“憍赏弥国”,在佛教初立时期,曾是著名十六国之一。依据印度考古学家证实,在朱木那河北岸(11)。公元始入三世纪前後,当贵霜王朝处于鼎盛时期,“憍赏弥国”所处的地理位置,也在贵霜势力所辖之内。依据玄奘的说法,优填王造像的故事,是以“憍赏弥国”之国君以及他施舍的一尊刻檀佛像为核心而形成的。

涉及天神之帝因陀罗以及佛返回地面,玄奘的故事如下:

“劫比他国,周二千余里,国大都城周二十余里,气序土宜,同毗罗那拏国,风俗淳和,人多学艺。伽蓝四所,僧徒千余人,并学小乘正量部法。天祠十所,异道杂居,同共遵事大自在天。

“城西二十余里有大伽蓝,经制轮奂,工穷剞劂,圣形尊像,务极庄严。僧徒数百人,学正量部法。数万净人宅居其侧。伽蓝大垣内有三宝阶,南北列,东面下,是如来自三十三天降还所也。昔如来起自胜林,上升天宫,居善法堂,为母说法,过三月已,将欲下降,天帝释乃纵神力建立宝阶,中阶黄金,左水精,右白银。如来起善法堂,从诸天泉,履中阶而下。大梵王执白拂履银阶而右侍,天帝释持宝盖蹈水精阶而左侍,天众凌虚散华赞德。数百年前犹有阶级,逮至今时,陷没已尽。诸国君王悲慨不遇。叠以砖石,饰以珍宝,于其故基拟昔宝阶。其高七十余尺,上起精舍,中有石佛像,而左右之阶有释梵之像,形拟厥初,犹为下势。”

同在劫比他国,玄奘又遇到莲花色比丘尼的故事。他的记载如下:

“释梵窣堵波前,是莲华色苾芻尼欲先见佛,化作转轮王处。如来自天宫还赡部洲也。时苏部底(唐言善现。旧日须扶提,或曰须菩提,译曰善吉,皆讹也)宴坐石室,竊自思曰:今佛还降,人天导从。如我今者何所宜行?;尝闻佛说,知诸法空,体诸法性。是则以慧眼观法身也。时莲华色苾芻尼欲初见佛,化为转轮王。七宝导从,四兵警卫。至世尊所,復苾芻尼。如来告曰:‘汝非初见。夫善现者,观诸法空,是见法身。’”(12)

读过玄奘的记载,可以发现,围绕天神下凡以及莲花色比丘尼,与《造像经》所传几乎是一样的。“劫比他国”,有多种称谓,又以Devāvatāra(天神下凡)为地名。由此已可断定,这里必然是《造像经》的发源地。

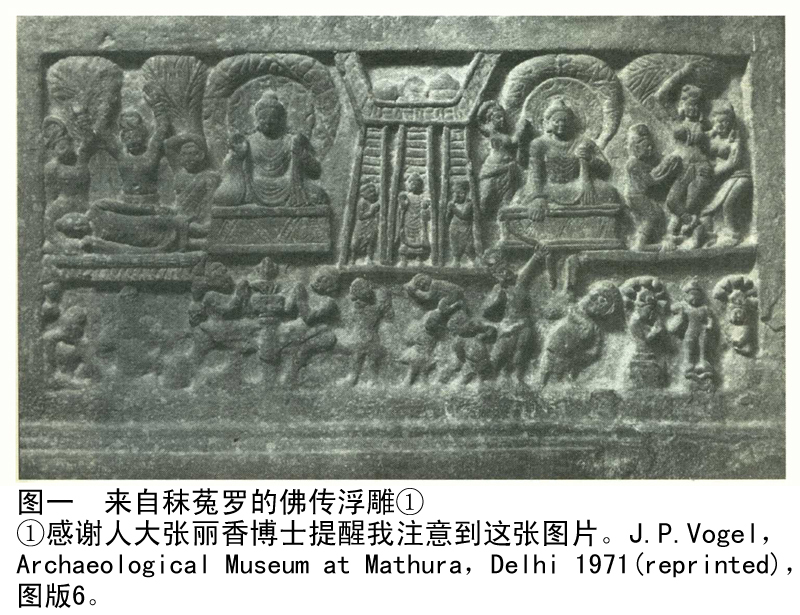

秣菟罗,相当于现代印度的马土腊Mathura,这里在贵霜王朝全盛期曾经是贵霜的中心,现代出土了大量的佛像、菩萨造像,以及雕刻有佛教故事的栏楯,等等。栏楯上成组的传图正是贵霜时代的艺术创作。这些佛传图,有四相一组,“包括诞生、降魔成道、初转法轮和涅槃”,也有五相一组的,或加上从三十三天下凡,或帝释窟说法(13)。可见三十三天陪伴佛下凡之传说,已经盛传于秣菟罗地区,并兴起于公元二世纪。

图一出自秣菟罗。这一组图的中央部分,描绘的正是佛从三十三天下凡的场景。如果用文字来描述这幅图,在上文涉及的文献材料中,唯有玄奘《大唐西域记》的相应段落以及《造像》的故事与此图完全吻合。图版上,可以看到刻画有代表天庭的树,那正是《造像》开场所述“波利质多罗树”。“三道宝阶”从天庭而降,右面头戴冠者是天神之帝因陀罗,而左面装扮作修行人模样的,正是梵天。佛右手抬起,做施无畏印,象徵着他的身份已经凌驾于众神之上,具有保护众神的威力。宝阶之下,一叩首者的位置直接在佛前,表示此人先于他人来到佛前。这正是《造像》描述的莲花色比丘尼变身作转轮王的形象。

《造像》与秣菟罗地区出土的佛传浮雕情节以及玄奘的记载之间的一致已经十分充分。它证明,《造像功德经》于公元二世纪前後,形成于秣菟罗地区。这里,令人感到震撼的还有此故事的传播力量。曾几何时,这梵文本传入于阗,被译作于阗文本,又在武则天的时代由于阗僧人齎来中原。为了迎合武则天,这部经被译作汉语。汉译本以及部分于阗文本保存下来,但梵文本已亡佚。

三、《造像功德经》所表现的佛教神话模式

如果从神话主题入手探讨《造像》,可以发现,《造像》的故事是一种神话,然而这个神话不涉及创世的主题,不涉及生死,不涉及再生。它呈现出一种特有的结构,可以揭示佛教神话的某些特点,阐释佛教神话创作的动机,有助于明确佛教神话的特殊主题。以下以汉译本《造像》上卷各章为客体,作一些分析。

《造像》以佛经特有的模式开场:“如是我闻”。按照佛经的一般常识,“如是我闻”中的“我”,主要指阿难,由他诉说出佛的所行所说,给出时间、地点,以及在场的听经人。《造像》虽以“如是我闻”开场,也交代了时间、地点、场合:此时佛利用坐雨安居,上天在天神处说法。但这样的营造,已经超出了始自阿难的传承。“如是我闻”的“我”已非阿难,没有实际的意义,仅仅出于结构的需要,旨在亮明佛教的传承。还应指出,《造像》汉译本全成是《佛说大乘造像功德经》,着重突出“大乘”二字。这说明,此经非属《阿含》系列,经籍所言,非源于阿难。这是大乘的显著特点之一。此时的佛,已经成为天神之师。他已不在人间,他在神处,可以和神交流,因此才有造像的必要。

上文已说,《造像》第二章介绍了优填王造佛像的过程。这一节故事色彩浓郁,活灵活现。优填王如何思念,神工匠如何变幻成凡人,瞬间以纯紫栴檀刻画出佛像。这一章与玄奘在憍赏弥国所见“刻檀佛像”遥相呼应,亦真亦幻。神造佛像的基本结构,显而易见,可以烘托佛的神圣与佛像的神圣。

三章最为有趣,介绍了佛对天神的教诫。

佛说:“吾今将欲下阎浮提。汝等诸天若念我者,当勤精进。勿复放逸。所以者何?放逸过失故,令汝等不得阿耨多罗三藐三菩提。”

佛接着说:“然汝等以于往昔曾种善根,今得在此受天快乐。便著放逸,不修福行,此诸快乐,无常所随,一从陨坠,长沦恶道。”

以上两句,下句指出,因为福报,天神享有天快乐,这是天神的特点。凡是快乐,即使是天快乐,也是基于物质的,因而属于无常的范畴,终有消失之日。上句点到,佛所获得的正等正觉,是天神所不具备的,是天神努力勤修的目标。佛与天神对抗,佛的制胜处在于精神。所谓阿耨多罗三藐三菩提,是天神所不具备的。由此可以说,佛对话天神,是神话的结构,倡扬的是精神的层面,摒弃的是物质的享受,这是《造像》所体现的佛教神话特色之一。

除了纯粹的教诫,佛还以天神的故事作为真实的基础,指出天神所做的恶事。

佛说的第一则故事:

“我念昔者有无量诸王,皆为汝等嫉妒之心非理所害。诸天子,昔有阿修罗王名曰鄔罗,修行苦行,戒品清洁。而汝诸天等遣一天女名鄔婆尸,惑彼王心,令亏净行。其王染著,威德损减,被那罗延天之所杀害,并无量阿修罗众同时败灭。其那罗延天既杀此王,又诛其众,因即收取鄔婆尸女而往天宫。”

这一则故事,涉及到“印欧语系产生最早、流传最广的一个爱情故事。有人甚至说它是世界上最古老的爱情故事。”(14)最古老故事情节已经出现在《梨俱吠陀》当中。古典梵文诗人迦梨陀娑根据这一古老的故事,改编出戏剧《优哩婆湿》,由季羡林先生翻译成汉语,因此这一则故事以及其中的主角也为祖国现代读者熟知。《造像》的“鄔婆尸”,正是季羡林先生笔下的“优哩婆湿”。然而在迦梨陀娑戏剧中,这一故事是不折不扣的爱情故事,以喜剧结束。主角本是地上的国王,因为优哩婆湿被魔鬼抓去而被因陀罗从地上请到天上,助天神打胜仗。国王与优哩婆湿相爱,后来因为神的各种诅咒而分离,几经波折,在因陀罗的帮助下最终还是结合在一起。迦梨陀娑的故事有明显粉饰因陀罗的痕迹,与《造像》所意会的故事虽源同,但二者为各自的目的所开创的流则不同。迦梨陀娑的剧本明显经过了诗人的艺术加工,详见季羡林先生的译本以及他撰写的附文。

佛说的第二则故事:

“复有一王名曰那诃受。汝等诸天诳惑之语,助诸天众伐阿修罗。阿修罗破已,汝等诸天反加其害。又汝等诸天以舍支夫人故,心生忿妒,构行谗毁,令阿伽娑仙人无故被嫌而兴恶愿。”

这也是一则著名的印度神话。“那诃受”即现代译者笔下的“友邻王”(15),古代马鸣所著,昙无谶所译《佛所行赞》中讲到的“农沙”。关于农沙的故事,马鸣写有偈颂,而昙无谶的译文值得一引:

“农沙修苦行,王三十三天。

纵欲心高慢,仙人挽步车。

缘斯放逸行,即堕蟒蛇中。”(16)

这其中说到“仙人步车”之情节,是说友邻王,即农沙,欲得因陀罗的老婆沙姬服侍自己。沙姬正是《造像》的舍支夫人。她忠实于因陀罗,又无法摆脱农沙的困扰。有神为她出主意,说唯友邻王乘坐众大仙拉的车去接,她才肯前来。得意忘形的友邻王不但动用群仙为之拉车,甚至用脚踢到投山仙人,即昙无谶所译“阿伽娑”(agasti),受到这位大仙的诅咒,立即从天庭墜落,变成蟒蛇(17)。

佛说的第三则故事:

又汝等诸天曾为诳惑,谓曀荼王曰:仙人之处多有真金。王信此言,逼之令出。仙人由是心生愤恚,即时猛火烧杀其王。

这里所谓“曀荼王”,可依据于阗文本恢复出Aida。又考虑到aida与aila之间的音变可能,在包括《梨俱吠陀》、《摩诃婆罗多》在内的富含印度神话的文献中搜寻之後,没有发现与这一则故事完全吻合者。Aila在现代学者译出的《摩诃婆罗多》中被译作伊罗之子,他是摩奴的後代,补卢罗婆娑的父亲,仙女优哩婆湿的公公(18)。然而大史诗没有贡献出与这一则故事完全吻合的情节。

仙人杀刹帝利王族的故事却是著名的印度神话之一,流传广泛。这样的神话,以食火仙人之子持斧罗摩为主角,例如于阗语《罗摩衍那》之故事,正是以持斧仙人的故事为开端。照此故事,一位国王打猎来到静修林。一位婆罗门好吃好喝地招待了这位国王。国王看到森林中什么也没有,问其如何变出这么多好东西。婆罗门称自己苦行获得神牛,可以满足所有愿望。国王强行夺走神牛。婆罗门的儿子持斧罗摩长大,问父亲家中为何一贫如洗。婆罗门讲述了国王掠夺的故事。持斧罗摩立志报仇,杀死天下的刹帝利族(19)。

又见《摩诃婆罗多》有这样的描述:“我们听说,火神是一切神众之首。火神出自梵天,而黄金则出自火神。”食火仙人之子曾因此施舍黄金,从而洗刷了自己往日的罪愆(20)。

《佛所行赞》也有类似的故事:

里罗转轮王,游于忉利天。

取天女为後,赋敛仙人金。

仙人忿如咒,国灭而命终。(21)

佛说的第四则故事:

昔复有王名曰提婆,尝设大会,以为供养。以斯福业威力自在,上此天中受天快乐。汝诸天等心怀嫉妒,令从忉利退堕阎浮。所有威势并皆丧失,如月无光,如河无水。

这一则,也难在印度神话中找到名字与故事完全吻合的。但是,通过祭祀升天而又从天庭坠落的情节,很像是涉及天上一组星宿起源的神话,即“陀哩商古”王的故事(22)。《罗摩衍那》有完整的叙述,梗概如下:“陀哩商古”本是甘蔗王的後裔,他生妄想,欲以肉身升入神仙的天宫。为了实现此愿,请来大仙举行祭祀。在大仙的帮助下,他果然实现以肉身飞上天,来到因陀罗的面前,却即刻被因陀罗轟下界。当他栽落的时候,又向地上的大仙求救。大仙的威力令他停在空中,变成了日行南方轨道上的一组星宿(23)。

其实“陀哩商古”很早便随着最早一批经文的译出而来到中国。三国时代的译经大师支谦所译《摩登伽经》,是一部反映古代印度占星术的佛经,其中陀哩商古被认为是低种姓的栴陀罗王。在这部古代佛经中,陀哩商古,即“帝胜伽王”(24)。

佛说的第五则故事:

诸天子,世中有人威德自在,或得诸定,或得神通,或有成就四神足等。若起一念嫉妒之心,如是功德一时退失,如提婆达多愚痴厚重,乃于我所生嫉妒意,即时自失五种神通。

上述五则故事当中,唯独这一个是佛教原创的。提婆达多嫉妒佛的故事在印度佛教传统中得到长期的流传。佛灭度一千年後,玄奘在漫游印度佛教圣地时依然听到了这一故事,并且把他听到的版本写在《大唐西域记》当中。玄奘的故事如下:

“伽蓝东百余步有大深坑,是提婆达多欲以毒药害佛,生身陷入地狱处。提婆达多(唐言天授),斛饭王之子也,精勤十二年,已诵持八万法藏。后为利故,求学神通,亲近恶友,共相议曰:‘我相三十,灭佛未几。大众围绕,何异如来?’思惟是已,即事破僧。舍利子、没特伽罗子奉佛指告,承佛威神,说法诲喻,僧复和合。提婆达多恶心不舍,以恶毒药置指爪中,欲因作礼以伤害佛。方行此谋,自远而来,至于此也,地遂坼焉,生陷地狱。”(25)

以上是把佛所说故事与大史诗等的版本进行了比对。若将这几个故事归总来看,它们服务的主题显而易见。这主题便是,在佛看来,天神儘管承过去福业,享受天快乐,然而也有深重的“烦恼”,表现为“见有胜己便生嫉妒”。按照佛的教导,“贪心”与“嫉妒”不尽相同。贪心可以表现为“若有众生,见他胜己,生如是念:‘云何令我获彼所得?’”嫉妒则不同,嫉妒者“自求名利,不欲他有,于有之人而生憎恚。”佛认为,嫉妒是天神的痼疾,可导致天神失去如日初辉的光泽,变得黯如死炭,甚至变成“食吐之鬼”。

听到佛指出天神的烦恼,众天神表示服从佛的指教,纷纷跪拜于佛,尊佛“为父,为主,为尊重者,为最胜者”。

我在上文引用玄奘的记载,并提出观点,认为《造像》的创作地点应是贵霜在印度的统治中心,即秣菟罗一带。换言之,《造像》诞生的背景是印度的,与印度文化首先是一脉相承的关系。

从吠陀到往事书,从这些可追溯的印度神话的渊源看。古代印度雅利安人所祭拜的神灵,并不是道德的模范。这是印度古代神话的特点之一。印度神话,讲述开天辟地,讲述各种星相的诞生,讲述神力。但是,印度神话是故事,是情节,而非直接的说教,或道德教诚。《梨俱吠陀》主要祭祀赞颂的神灵是因陀罗,他被称为众天神之帝,由此而有佛教文献的“帝释”。但这位帝释,富有七情六欲,常常罹罪愆;摆脱不了仙人的诅咒,常常无力战胜魔鬼,功罪参半,例见搅乳海的故事。

後来的印度文人,也不满于神灵具有非善非美的一面,为神灵粉饰,而使人间的崇拜更具有道德约束的力量。迦梨陀娑的《优哩婆湿》篡改古代版本,完全抹去了因陀罗陷害农沙的情节。因陀罗担当了成人之美的角色。诗人的修订,实际上体现了後人的理解,体现了後人对古代崇拜的雕琢,在一定程度反映出在印度教范畴内的思想变革的伏流。

把《造像》放在印度神话事态变迁的背景之上,它所构造的神话模式便是清楚的。佛若凌驾在众神之上,必有佛之优势。而天神处于劣势。佛可以指责天神,指正他们还有深重的烦恼,以“事实”指责他们嫉妒,因此不能脱离轮回之苦。佛因佛法高明于众天神,佛因佛法而配享人间的供养。

若将这一章与巴利语佛经《长部》所体现的原始佛教思想相对比,二者的差异显而易见。在《长部》,一些经记载佛与当时的著名婆罗门展开论战,例如《种德经》、《二明经》,等等。尤其《三明经》,佛斥责通达三吠陀的婆罗门,认为这些婆罗门不能使人到达梵天的世界,因为连他们自己都没有见过梵天,不知梵天的世界在何方,又如何可令世人达到梵天界。犹如有人为了攀上宫殿而在街衢十字路口竖立梯子,纯属荒唐。因此,佛把婆罗门崇拜的三明,称为三明荒漠,三明丛林,三明灾难(26)。

在《长部》,佛的对手还是信奉印度教的婆罗门,换言之,佛与其他宗教之师的地位是平等的。对比之下,《造像》的大乘意义凸显。这便是,佛的对手已经不是人间的信众,而是享受人间供奉的天神。佛以说法凌驾于天神之上,佛便以佛法战胜了天神,而达到至尊至胜,可以成像,永世接受人间的供奉。

总而言之,《造像》体现的神话模式,一、佛与神对话。二、以佛法以道德说教而制胜天神。隐括的思想是,精神的修行在物质享乐之上。

四、关于莲花色比丘尼之情节

上文粗略涉及,《造像》有别于其他涉及优填王造像故事的特色之一,是包含了莲花色比丘尼迎佛的故事。莲花色比丘尼通过神通变成转轮王,作为第一人迎接从天而降的佛。这一情节,从出自秣菟罗地区的佛传故事浮雕看,是《造像》不可缺少的构成部分。然而从文字出发,这一情节却显得与主题无直接关联,因为从其结构出发,《造像》的主旨,在于烘托佛的至尊地位。而佛的地位的提升,因有天神辅助,似已得圆满。

该如何阐释莲花色比丘尼之角色进入《造像》的原因呢?

结合玄奘的关于莲花色比丘尼的传说与秣菟罗的浮雕故事,我更倾向认为,《造像》之文,起源于对浮雕所表现的故事的阐说。在浮雕故事中,跪拜迎佛的形象不可缺少,基于浮雕故事而创作的《造像》,必然应有这一情节。这是莲花色比丘尼迎佛故事进入《造像》的主要原因。

另外,以印度古代文化为背景,女性话题是任何宗教教诫内容不可缺少的,完整的教诫篇必然包含对女性的评价。富含印度古代宗教、文学、神话内容的大史诗《摩诃婆罗多》专门设有第13部书,即《教诫篇》,其中第38章至43章专门论述女子的本性。由此可知,以教诫为主旨的《造像功德经》容纳女性的话题,符合教诫类的结构。尤其是在《造像》的第二部分,有大段关于女性的说教:女子的德性,于何因缘而恒受女人身等。

更深入的背景,应在历史中寻找。《造像》借莲花色比丘尼说出这样一番话:

“我等女人在于俗间常被尊贵,纵使种族卑贱之者,仍得丈夫恭敬礼重承事供养。又佛法中诸比丘尼,父母眷属多是王种。”

“父母眷属多是王种”一句,反映出贵霜时代有贵族女子出家为尼的真相。至少在中亚,于阗佛教文献可以证明,出家为尼的多是贵族小姐。藏语《于阗国授记》记载有国王的母亲、姐妹、公主出家为尼的事迹(27)。

可以断定的是,历史上遍布印度、中亚的佛寺以及佛教造像,很多是出自女子的供养、女子的捐赠。而佛教信奉知恩图报。《造像》通过佛告弥勒一番话,讲述了女子造佛像可以获得的功德:

“弥勒,若有女人能造佛像,永不复受女人之身。设受其身,则为女宝尊胜第一。”

《造像》的主旨还是很明确的:提升佛的地位,使佛获得更多信众的支持。佛的地位凌驾在诸天神之上,佛的教诫与预言更具神灵性。

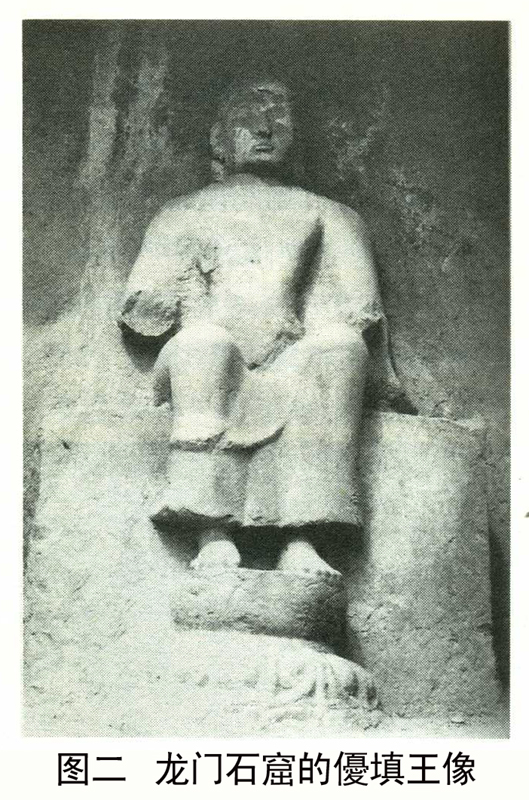

五、《造像功德经》与优填王本人造像

《造像功德经》的缘起,是因为优填王造像。有玄奘的描述,又有来自秣菟罗的佛传雕像为佐证,种种迹象表明,《造像功德经》之梵语原著诞生在贵霜时代。这部著作,後来流传到于阗故国,被翻译成于阗语。又有于阗高僧把这部经齎来洛阳,在武则天的时代被翻译成汉语。鉴于《造像功德经》流传的历史,可以说它传承的故事,在一定程度上体现了西域佛教对汉传佛教影响的过程,脉络清晰。

然而,印度优填王造像的事迹,早在唐朝之前已经传入中国,并对中国佛寺供奉之像有所影响。

相传“汉明帝永平年中,夜梦见丈六金人,光明特异,色相无比。明帝寤不自安,至旦大集群臣,以占所梦。通人傅毅奉答曰:‘臣闻西域有神,号之为佛。陛下所梦将必是之。’”此是有文字记载的佛教传入中国之始。汉明帝派使者请来天竺国僧人迦叶摩腾、竺法兰。这二人从丝路来到洛阳,在白马寺内开始译经,这是汉地传法之始。他们带来“释迦像是优填王像师第四作之。”汉明帝“即令图画模写如法供养,即是汉地佛之初”(28)。

汉明帝夜梦金人的传说,《后汉书》已有记载(29)。至于迦叶摩腾、竺法兰齎来的佛像直接来自优填王的画师之说,传说的成分更多一些,未必真实。而且,以上传说,独见于智升的著作。智升是开元时代的人。他熟悉优填王造像的事迹,或得益于提昙译出的《造像功德经》,并因此而为汉代佛像的来源添油加醋,未必真可信。

但优填王的事迹,至少在唐代之前已为中原人知晓。人间造佛像,可追溯至优填王。优填王也因此而获得立像,受人供养。《广弘明集》传:“荆州大明寺檀优填王像者,梁武帝以天监元年,梦见檀像入国,乃诏募得八十人往天竺,至天监十年方还。及帝崩,元帝于江陵即位,遣迎至荆都。後静陵侧立寺,因以安之。”(30)《广弘明集》的作者是著名的释道宣。他生活的年代与玄奘基本同时。虽未曾西游印度,但对中国佛教的贡献不逊于玄奘。依据道宣,优填王本人的造像至少在梁武帝时已矗立起来。

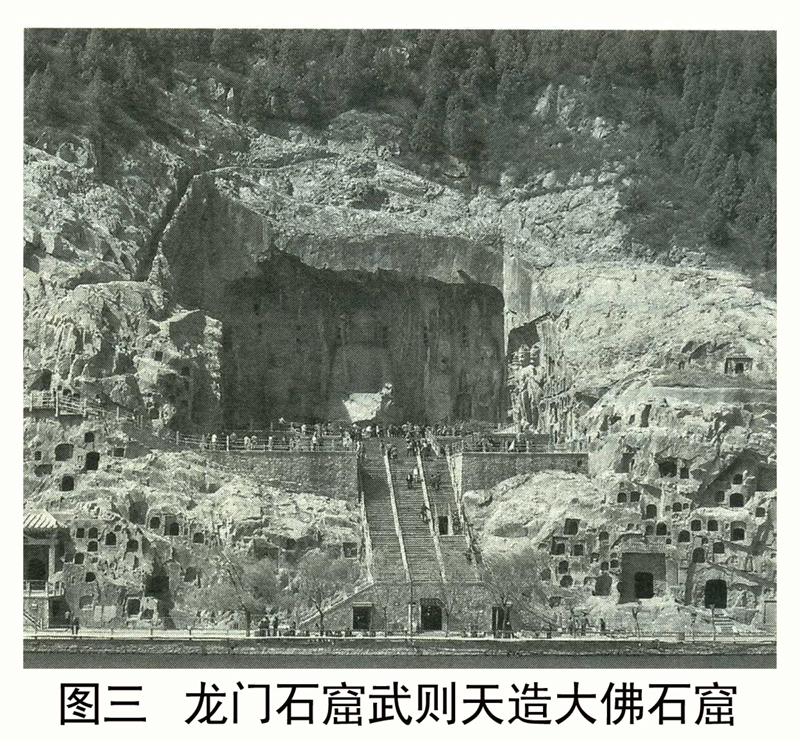

优填王造像的集中出现,是在唐代初期。龙门石窟的统计显示,仅在龙门石窟群中,优填王造像总数多达七十余尊。研究者认为,这些造像,最早者出现在公元650年,最晚者造于公元680年。这些造像的出现,体现了玄奘西天取经归来的直接影响(31)。这里不再详论。

这里再介绍些当时的背景:

玄奘返回时,无疑带回了关于印度中亚地区佛教造像的大量资讯。学者们依据《大慈恩寺三藏法师传》的记载认为,玄奘返回时,本不计划绕行梵衍那国(现在阿富汗巴米扬地区)。后来禁不住当地国王遣贵臣拜请,不得已而绕道来到梵衍那国。那时节,巴米扬刚刚经历第二个恢弘期,于公元六世纪的後半叶完成了两座大佛石像的修建工程(32)。巨型佛像给玄奘留下深刻印象。他自己也携带了几尊佛像,如:“摩揭陀国前正觉山龙窟留影金佛像一躯,通光座高三尺三寸。拟婆罗痆斯国鹿野苑初转法轮像,刻檀佛像一躯,通光座高三尺五寸。拟憍赏弥国出爱王思慕如来刻檀写真像,刻檀佛像一躯,通光座高二尺九寸。拟劫比他国如来自天宫下降宝阶像银佛像一躯,通光座高四尺。拟摩揭陀国鹫峰山说法花等经像金佛像一躯,通光座高三尺五寸。拟那揭罗曷国伏毒龙所留影像刻檀佛像一躯,通光座高尺有五寸。拟吠舍厘国巡城行化刻檀像等。”(33)

若把几件与佛像有关的大事件排列在一起,先后是:巴米扬公元六世纪後半造了两尊大佛像,一尊高55米,一尊高38米;玄奘公元645年携带佛像返回;武则天672年捐脂粉钱建造龙门奉先寺卢舍那大佛,开中国营造巨大佛像之先河。如此将这些事件排列在一起,以时间刻度来衡量,不能不想到,它们之间是有关联的,似可闻见中西思想艺术交流的涓涓溪水之声。尤其是龙门石窟卢舍那大佛前的平台以及通往大佛的三道阶梯,谁能说不是借鉴了玄奘带回的那一尊“拟劫比他国如来自天宫下降宝阶像银佛像”的造型模式呢?(见图三)

当天授二年(公元691年)(34),提昙般若译出《造像功德经》时,武则天的大佛已经完工,武则天的权力达到巅峰。《造像功德经》的译出,在当时必然是应时应景之作。这一部富含印度神话故事的佛籍似一股水流,源头来自贵霜王朝治下朱木那河流域的某个地方,迳自流向昆仑之南的沙漠绿洲于阗故地,又伴随高僧的步履流入洛阳城,固化在汉传佛籍之中。

以上便是一部唯有于阗文本和汉文本的《造像功德经》所揭示的生动的历史,以及它所揭示的佛教神话形成的基本模式。

* 本文是教育部人文礼会科学重点研究基地重大课题《梵语与西域胡语文献中的佛教神话研究》(项目批准号:07JJD752087)的成果之一。

① 沙门明佺等撰写,《大周刊定众经目录》,《大正藏》第55册,第400页中栏。

② 《旧唐书》卷五,《本纪第五·高宗下》。

③ 余太山主编,《西域通史》,郑州:中州古籍出版社1996年,第172页。

④ 此于阗王的名字出现在收藏于新疆博物馆的一件尚未刊佈木牍之上。

⑤ R.E.Emmerick,The Tibetan Texts Concerning Khotan,London:Oxford University Press 1967,p.61.John E.Hill,"Notes on the Dating of Khotanese History" in:Indo-Iranian Journal,Volume 3l.Number 3,Brill,1988,p.182.

⑥ Antonino Forte原著,《于阗僧提昙般若》,载于许章真译,《西城与佛教文史论集》,台湾:学生书局,1989年,第233页。

⑦ 陈怀宇首先识别出此经有相应于阗译本。参阅陈怀宇,《英国图书馆藏三件于阗文文书的比定》,载于《敦煌文献·考古·艺术综合研究》(纪念向达先生诞辰110周年国际学术研讨会论文集),北京:中华书局,2011年,第333-335页。

⑧ Duan Qing(段晴),“The Maitrī-bhāvanā-prakarana:a Chinese parallel to the third chapter of the Book of Zambasta”,in Iranian Languages and Texts from Iran and Turan:Ronald E. Emmerick Memorial Volume,eds. M.Macuch,M.Maggi and W. Sundermann (Wiesbaden:Harrassowitz,2007),pp.39-58.另见:段晴,《于阗文本〈修慈分〉》,载于《西域文史》第二辑,北京:科学出版社,2008年,第1-57页。

⑨ 法藏撰写《大乘法界无差别论疏》,《大正藏》第44册,第63页下栏。

⑩ 《大正藏》第15册,第678页中栏。

(11) 参阅季羡林等校注,《大唐西域记校注》,北京:中华书局1995年重印,第468页。

(12) 参阅季羡林等校注,《大唐西域记校注》,北京:中华书局1995年重印,第419—420页。

(13) 摘引自晁华山,《佛陀之光——印度与中亚佛教胜迹》,北京:文物出版社2001年,第59页。

(14) 季羡林,《季羡林文集》第15卷,《梵文与其他语种文学作品翻译》(一),江西教育出版社1998年,第222页。

(15) 黄宝生等译,《摩诃婆罗多》(二,3.178.41)北京:中国社会科学出版社2005年第349页:《摩诃婆罗多》(三,5.12.11),第124页。

(16) 《佛所行赞》,《大正藏》第4册,第192页下栏。

(17) 黄宝生等译,《摩诃婆罗多》(五,12.329.31),同上,期640-1页。

(18) 黄宝生等译,《摩诃婆罗多》(一,1.90.7),同上,第229页。

(19) 段晴:《于阗语〈罗摩衍那〉的故事》,张玉安主编,《东方民间文学比较研究》,北京大学出版社,2003年,第138-157页。

(20) 黄宝生等译,《摩诃婆罗多》(六,13.85.53-70),同注18,第276-7页。

(21) 《佛所行赞》,《大正藏》第4册,第192页下栏。

(22) 季羡林,《季羡林文集》第17卷,《罗摩衍那》(一),江西教育出版社1995年,第324-330页。陀哩商古的另一现代译名“陀里商古”,见黄宝生等译,《摩诃婆罗多》(六,13.3.9),同注18,第l—5页。

(23) 《梵和辞典》说是南十字星。荻原云来,《汉译对照梵和大辞典》,台湾(新文豐)1979年影印版,trisanku条目下,

(24) 《大正藏》第21册,第401页。

(25) 参阅季羡林校注,《大唐西域记校注》,中华书局1995重印,第494-495页。

(26) 段晴等译,《汉译巴利三藏 经藏·长部》,上海:中西书局,2012年。

(27) R.E.Emmerick,The Tibetan Texts Concerning Khotan,London:Oxford University Press 1967,pp.65-70.

(28) 唐释智升撰,《续集古今佛道论术》,《大正藏》第52册,第397页中栏。

(29) 《后汉书》卷88之《西域传·天竺传》。

(30) 唐释道宣撰,《广弘明集》,《大正藏》第52册,第202页中栏。

(31) 这一节文字主要来自张乃翥、张成渝著《洛阳与丝绸之路》,北京:北京图书馆出版社2009年,第290—292页。图版选自张乃翥,《龙门石窟与西域文明》,郑州:中州古籍出版社2006年,第66页。

(32) 这是德国科学家对两座大佛进行碳14测定后得出的结论。关于这一节,主要参考M.Zémaryalai Tarzi原著,段晴译,《阿富汗的巴米扬——2002-2006法国的最新考古发掘》(待刊中)。

(33) 慧立本、释彦悰撰写《大慈恩寺三藏法师传》,《大正藏》第50册,第252页中栏。

(34) 沙门明佺等撰写,《大周刊定众经目录》,《大正藏》第55册,第400页中栏。

![]()