当巴桑杰是藏传佛教后弘期时入藏的一位印度成就者,他主要以大般若经的空观和大手印的法门收徒摄众,传法方式不拘一格,重视游方、苦修、断我执,创立了藏传佛教的希解派,其女弟子玛姬拉珍则传出了断派传承,这一派别在藏族历史上一度非常兴盛,後弘期的众多高僧都学习、修持过当巴桑杰传承的教法。而在此过程中,当巴桑杰的事迹也逐渐被神化,成为藏传佛教史上一位世寿超常,神迹不断的得道者。

从历史角度和现有的材料而言,现在一般倾向于认为当巴桑杰逝世于1117年①。记载其事迹较详的史书当属《青史》。

有意思的是,《青史》首先列举了关于当巴桑杰入藏行迹的两种不同说法,并对前者进行了驳斥,《青史》在叙述藏地王统世系时说:

虽然有一些喜欢虚假的人说常巴桑杰入藏七次,第一次(入藏时)藏地为(洪)水所遍覆;第二次(入藏时)(洪)水减退,有了零星的草木、森林、麂子、野驴,所谓云云,但後来流传的诸种叙事中说当巴(桑杰)世寿五百一十七岁,于定日入于涅槃。(由此看来),前面的传说仅仅是一种虚称。②

从这里可以看出,在十五世纪熏奴贝撰著《青史》之际,关于当巴桑杰的事迹已经得到极大的夸张,甚至把他的活动推到了史前。或许因为这太过于神奇,熏奴贝本人也没有接受这种说法,认为这只是一种虚构。但他接受的关于当巴桑杰行迹的第二种说法,现在看来也是相当神奇。《青史》中对第二种说法还有更详细的介绍。

《青史》中载当巴桑杰的出生地为南印度,具体而言,是南印度维达拉(be da la)加拉森格(Carasimha)地区一个叫井洲(khron pa’i gling)的地方。他曾依止五十四位显密大德,其中包括因陀罗菩提(Indrabhūti)、龙树(klu grub)等许多重要人物③。他还在印土各地修行六十五年,亲见各种本尊,获得种种神通成就④。在二十四域广行利生事业,以种种称号名闻于世间⑤。

前面提及,传说当巴桑杰前後来藏土七次,但熏奴贝并不认可前两次,他接受当巴桑杰来藏土五次的说法,并且给出了每次的入藏路綫。第一次入藏,藏地还未有可资传法之人;第二次到阿里给苯教徒传法;第三次在后藏传授了众多修断的口诀;第四次去了西藏中部地区:第五次从藏中前往汉地,在汉地待了十二年,然後返回定日。

虽然《青史》提及了当巴桑杰五次入藏的行程,但第一次并未弘法,第二次弘法的内容亦未有记载,或许正是因为这个原因,後代史家也有当巴桑杰去汉地一次,入藏三次的说法⑥。

1073年,当巴桑杰遇见其弟子玛喇嘛(bla ma rma)⑦。当他传法于岗喇嘛(bla ma skam)时曾说以後自己将会和智慧空行母一起住在五台山⑧。1085年,当巴桑杰前往汉地,在此居住十二年,1097年返回定日⑨。

当巴桑杰在汉地最传奇的经历当属他在五台山亲见文殊菩萨:

当巴(桑杰)前往汉地,在去往五台山的路上遇见一位手持藤杖的老仙人,其为文殊菩萨化现,曰:“此土疫疠横生,金刚座有《尊胜佛母陀罗尼》,汝若今日取得此(陀罗尼),此土疫疠将息。”当巴言:“金刚座距离遥远,今日我如何取得?”(仙人)指著某一有洞的岩穴说:“从这里去取。”当巴进入岩穴,须臾从金刚座返回,取得陀罗尼,平息疫疠。于此再次得见文殊菩萨。

此等情形诸汉土人士绘成图画,刊印(流通),亦传至藏地。⑩

显然,这一灵异故事的原型应该是唐代携《佛顶尊胜陀罗尼经》来华的佛陀波利在五台山的奇遇,汉译《佛顶尊胜陀罗尼经》志静序中言及:

《佛顶尊胜陀罗尼经》者,婆罗门僧佛陀波利,仪凤元年从西国来,至此汉土,到五台山次,遂五体投地,向山顶礼曰:“如来灭後,衆圣潜灵,唯有大士文殊师利,于此山中汲引苍生,教诸菩萨。波利所恨,生逢八难,不视圣容,远涉流沙,故来敬谒。伏乞大慈大悲普覆,令见尊仪。”言已,悲泣雨泪,向山顶礼。礼已举首,忽见一老人从山中出来,遂作婆罗门语谓僧曰:“法师情存慕道,追访圣踪,不惮劬劳,远寻遗迹、然汉地众生,多造罪业,出家之辈,亦多犯戒律。唯有《佛顶尊胜陀罗尼经》,能灭众生一切恶业,未知法师颇将此经来不?”僧报言曰:“贫道直来礼谒,不将经来。”老人言:“既不将经来,空来何益?纵见文殊,亦何得识?师可却向西国,取此经将来,流传汉土,即是遍奉众圣,广利群生,拯济幽冥,报诸佛恩也。师取经来至此,弟子当示师文殊师利菩萨所在。”僧闻此语不胜喜跃,遂裁抑悲泪,至心敬礼。举头之顷,忽不见老人。其僧惊愕,倍更虔心。系念倾诚,回还西国,取《佛顶尊胜陀罗尼经》,至永淳二年回至西京,具以上事闻奏大帝。……(11)

佛陀波利参访五台山的时间在676年,而在此之前不久的龙朔年间(661-663)武则天已经派遣僧人前往五台山检视圣迹,并且绘制“五台山图”:

唐龙朔年中,频敕西京会昌寺沙门会赜共内侍掌扇张行弘等,往清凉山,检行圣迹。赜等只奉明诏,星驰顶谒,并将五台县吕玄览画师张公荣等十余人,共往中台之上。……遥见西北,一僧著黑衣,乘白马奔就,皆共立待,相去五十步间,忽然不见。……赜又以此山图为小帐。述略传一卷,广行三辅云。(12)

从唐高宗时起,“五台山图”便广为流行,其中不仅绘出了五台山的重要寺院、诸等胜迹,还有许多灵异故事。佛陀波利的故事在此之後也被加入了“五台山图”,并且愈加神化。唐文宗开成五年(840年)巡礼五台山的日本僧人圆仁所记佛陀波利的故事就直言他遇见的老人就是文殊菩萨的化现,而佛陀波利取经返回後,再遇文殊接引,入金刚窟:

﹝五月﹞廿三日……行一里许,到金刚窟,窟在谷边。西国僧佛陀波利空手来到山门,文殊现老人身,不许入山。更教往西国取《佛顶尊胜陀罗尼经》。其僧却到西天,取经来到此山。文殊接引,同入此窟。波利才入,窟门自合。于今不开。(13)

五代时开凿的敦煌莫高窟第61窟中的大型“五台山图”就表现有佛陀波利遇见化为老人的文殊菩萨的场景。

“五台山图”也传到了藏地,唐穆宗长庆四年(824)九月,吐蕃遣使求“五台山图”(14)。而且在汉译《佛顶尊胜陀罗尼经》的八个译本中,最流行的当属佛陀波利的译本,唐代尊胜经幢上所刻的,绝大多数也是佛陀波利本。而今敦煌汉文写经中的《佛顶尊胜陀罗尼经》绝大多数也是佛陀波利本(15)。因此,可以想见,随著吐蓄在敦煌的活动,以及“五台山图”的入藏,佛陀波利的事迹也随之传入西藏,後来当巴桑杰入藏弘法,佛陀波利的事迹也就被移到了当巴桑杰的头上。

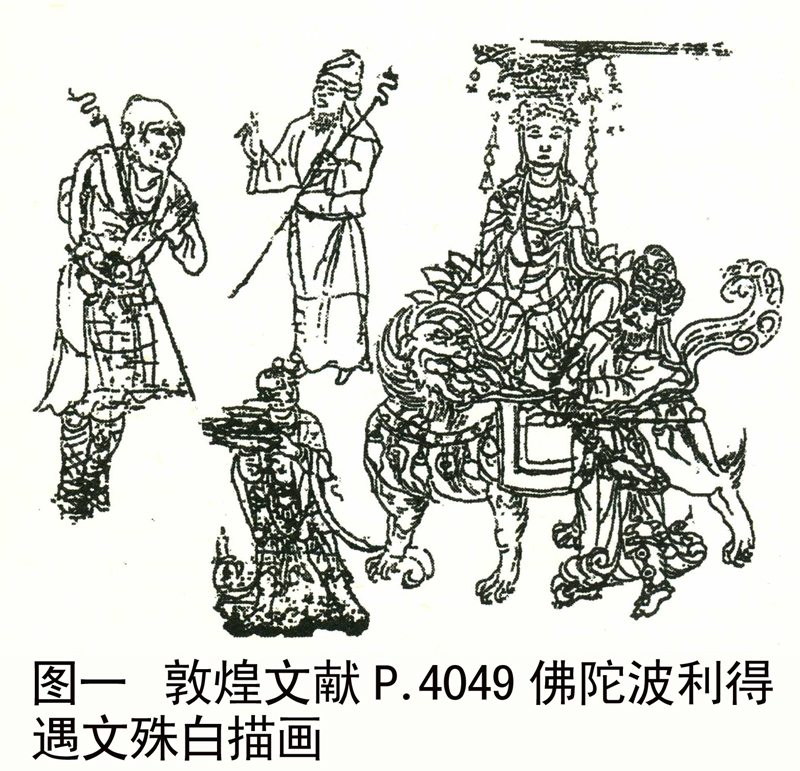

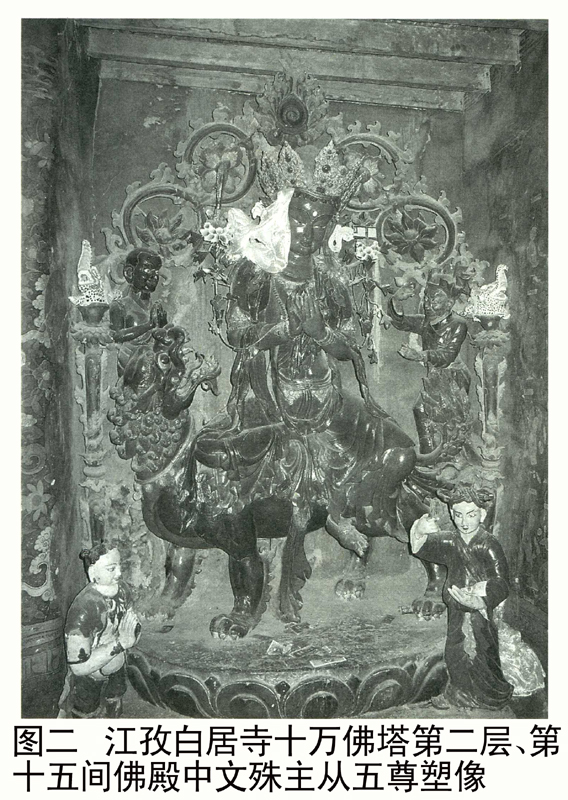

藏地将当巴桑杰和佛陀波利混为一谈还有图像学上的证据。唐大历五年(770),僧人法照在五台山得遇佛陀波利,他所见的佛陀波利当时是和文殊普贤等诸菩萨众共居一处。而敦煌文献也有表现佛陀波利得遇文殊的白描画,例如P.4049白描文殊像(见图一),画面中共有五身人物,据今人研究,五身人物分别为骑狮文殊、文殊化身的老人、驭狮的于阗王、作前导的善财童子,以及站于这些人物之前,双手合十的佛陀波利(16)。我们在江孜自居寺十万佛塔的第二层、第十五间佛殿中也发现了如此表现的文殊主从五尊塑像(见图二),据佛殿题记,我们得知该殿称为文殊殿,塑像分别表现的是:

(文殊神殿)中为语狮子文殊,右面为当巴甲嘎和善财童子,左面为耄耋仙人和驭狮蒙古王(?)。(17)

此处较为难解的是“sog po'i rgyal po”一词,藏文的sog po一词有指胡人的含义,联系到上面所说文殊五尊,此处的“sog po'i rgyal po”指于阗王当无疑义(18)。据图齐研究,十万佛塔建于1427年,因此,在《青史》成书之前,藏地不仅早已将佛陀波利的事迹归属于当巴桑杰,而且在图像学上也将佛陀波利混同为当巴桑杰。

藏人之所以将佛陀波利的事迹归属到当巴桑杰的身上,除了出于神化当巴桑杰的宗教需要外,我想还有一些外在的联系导致他们作此种叠加,其中有几个细节值得我们注意。

一是佛陀波利和当巴桑杰名字的相似性。佛陀波利梵文转写为Buddhapāla,当巴桑杰梵文可以转写为Varabuddha或者Parabuddha,或许藏人将波利(pāla)混同为了当巴(dam pa或para,vara)。

二是《青史》中称当巴桑杰为黑游方僧(a tsa ra nag po),这或许指的是其肤色较黑,流传于定日的当巴桑杰的传说中也说有一次当巴桑杰喝了野牛浆果的红色毒汁,但除了肤色变黑外没有任何影响(19),前述十万佛塔中当巴桑杰的塑像亦表现出其肤色是黑褐色。敦煌莫高窟第61窟表现的佛陀波利则是身穿黑衣,这应该是汉地人士的加工想象,因为汉地僧人均穿缁衣,前述会赜在五台山的奇遇也是说他遇见的是一位穿著黑衣的僧人。因此肤色的黑和衣服的黑被叠加在一起,二者有了联系。

三是当巴桑杰和文殊的特殊渊源。《青史》叙述当巴亲见的本尊中,首先提及的就是文殊(20),《丹珠尔》中还保留有一部当巴撰写的《语狮子文殊成就法》(21)。

《青史》记载当巴桑杰1097年从汉地返回後,就一直居住在定日,直至1117年圆寂,在定日他继续收徒摄众,示现神通(22)。

《青史》并未提及当巴桑杰去过云南的事迹,但後代藏人认为他去过云南,而且认为他就是在汉地示现圆寂,後来只履西归的菩提达摩。

今云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县塔城镇其宗村阿黑罗山顶有一处洞穴,当地人称其为达摩祖师洞,而且认为达摩曾在此地面壁修行。有意思的是,近年在该地发现了一通藏文石刻碑文,碑文中认为莅临此地的却是当巴桑杰。

莲花吉祥(Kamalasrī)所住胜地顶,卡瓦格博胜地及全域,何处而视诸方均显明,吾等救主至尊当巴处。(23)

碑文中还谈到当巴由空行迎请莅临五台山,对诸信士传授教法口诀後,意欲返回印度,路过云南,于梦中得一白衣女子授记而驻锡此地。从碑文中得知,该地的藏文名字是拉毗(bla phi),而司徒·曲吉迥乃(si tu chos kyi’byung gnas,1699—1774)曾写过有关云南拉毗当巴(gla phi dam pa)圣地的赞颂,在颂文中他这样说:

往昔的大成就者当巴桑杰亦莅临并加持过此地,从一些老者那里(我)听说了一些(关于此事)的叙述。关于此传说的实情如何,亦有这样的说法:以达摩祖师名闻的、去过汉地的印度大成就者就是他(当巴桑杰),(达摩)来到此地(拉毗)时,某位大理官员生起信心,追随(达摩至此)之际,睹见大成就者已经以神通(示现)前往印度,(只)留下了手杖、衣服,(于是)建塔(供养)。……想来这传说应是真实的。若当巴和达摩为同一个人的话,(这个传说)在当巴圣地闻名也是有意义的。(24)

司徒活佛所说的拉毗当巴就是碑文中的拉毗当无疑义(25),这里司徒活佛已经明确地将当巴桑杰和菩提达摩视作一人。他说自己的资料来源除了口头传说,还有帕木夏仲(phag mo zhabs drung)撰写的圣迹志,帕木夏仲可能就是帕竹政权的最後一任第悉昂旺札巴(ngag dbang grags pa),其在任年代为1580-1618,因此,上述传说至迟出现在十七世纪初期。而丽江土司与噶玛噶举派的渊源很深,1516年,第八世噶玛巴活佛弥觉多杰(mi ’gyur rdo rje)受邀前往丽江广传教法,1556年,云南维西建立了十三座噶玛噶举寺院,统称“绛十三林”,其中就有一座寺院叫达磨﹝摩﹞寺(26),可能在此时期已经有达摩的传说在此地流传。再往前溯,《青史》谈及当巴参访五台山後,说有些人认为当巴在汉地也示现圆寂(27),这隐约透露出当时或许已经有把当巴桑杰和菩提达摩联系在一起的传说。

就目前的资料而言,很难说云南维西是先有达摩的传说,再有当巴桑杰的传说。但我的推测是应该先有当巴桑杰莅临此地的传说,再将达摩的传说附会于当巴桑杰身上,理由有如下几点:

其一,早期的汉藏文资料均未记载达摩在云南活动的事迹。藏人对达摩的事迹并不陌生,早在吐蕃时期,达摩的事迹已经流传于藏土。目前所见藏文文献中对菩提达摩最早的记载应该是努钦·桑杰意希(gnubs chen sangs rgyas ye shes)的《禅定目炬》(rnal 'byor mig gi bsam gtan,bsam gtan mig sgron),虽然努钦生活的具体年代还未有定论,但他生活于吐蕃晚期当无疑义。书中叙述菩提达摩从东﹝指印度﹞泛海而来,至江南谒见梁武帝萧衍,知梁武帝不解胜义,遂往洛州。後在汉地示现圆寂,起土归葬。宋云从印度返回,于葱岭见达摩只履西归,返国发达摩塚,只获一履。众皆尊达摩为圣者(28)。这段叙事与《历代法宝记》的叙事基本一致,当从後者而来。考虑到唐代达摩传说已基本定型,汉藏文化往来又较为频繁的情况,我们有理由认为达摩至云南的传说当为後起。

其二,司徒活佛的圣迹志中将拉毗定位为与胜乐金刚二十四圣迹有关,而《青史》载当巴曾在二十四圣域广行利生事业,并且第一次入藏就到了藏地与胜乐金刚有关的最著名的圣迹杂日神山。

其三,拉毗圣迹的兴起应当与噶举派有很深的关系。第一世噶玛巴已经与当巴桑杰的断派传承有了联系,第三世噶玛巴让迥多吉被视作断派传承中的重要人物,第八世噶玛巴弥觉多杰曾写过关于断派的著述(29),前述司徒活佛的圣迹志认为噶玛巴就是当巴桑杰的转生(30),因此不排除拉毗圣迹当巴桑杰的传说是噶举派有意为之。

菩提达摩的传说之所以能够叠加在当巴桑杰身上,也有其外在和内在的动因:

其一,与佛陀波利的情况相似,当巴桑杰和菩提达摩的名字有高度的相似性,此处桑杰(buddha)和菩提(bodhi)混同,而当巴(dam pa)和达摩(dharma)混同。联系到云南维西地处汉藏交界地带(31),汉文化的影响应该非常深厚,可能当当巴桑杰的传说在此流传後,当巴桑杰被理解成汉传佛教史上更为有名的达摩祖师,愈传愈广,直至今日众人皆称其为达摩祖师(洞),当巴桑杰的事迹反而湮没无闻。

其二,当巴桑杰和菩提达摩行事方式的相似性。二者均来自南印度,当巴桑杰强调去除我执,重视苦修,居无定所,四方游化,菩提达摩亦是如此,从他与梁武帝的交谈我们得知他也强调去除我执,他在嵩山面壁九年,重视苦修,最後不知所终,凡此种种,都为二者的混同提供了外在的动力。

其三,也是最重要的一点,就是当巴桑杰和菩提达摩教法的相似性,二者均秉承大乘般若学说,强调诸法皆空、罪福不二,力图去除愚痴凡夫的二元分别思想,并藉此顿悟得道。

结 论

从藏地流传的当巴桑杰的传说可以看出:

一、宗教上的真实并非我们通常意义上的历史真实,菩提达摩、佛陀波利、当巴桑杰三人在“历史”上的时代跨度达六百余年,但这并不妨碍佛教徒将三人视为一体。

二、宗教上的真实并非毫无选择、不加区别的穿凿附会,而是有所判断取舍,即使是对其加以认可,也自有其精心的组织结构。以《青史》为例,熏奴贝并不认可传说中当巴桑杰入藏七次的记载,而只是认可其中的後五次——虽然在我们看来後者同样并非“历史事实”。《青史》记载当巴桑杰年轻时在印度各地修行,并且给出了修行地和时间,他1073年入藏,其後前往汉地,在汉地待了十二年,後于1097年返藏,世寿五百一十七岁。从表面看,我们很难发现这些年代的关系,但联系上佛陀波利的事迹,这样的记载自有其道理。从上述年代我们可以推断出当巴桑杰1085年去了汉地(1097-12=1085),去汉地前在藏地待了十二年(1085-1073=12),当巴桑杰赴藏前在印土各处修行的时间加在一起是六十五年(32),也就是在他七十七岁时前往汉地(65+12=77),如果认可当巴桑杰世寿五百一十七岁,他的生年应是600年(1117-517=600),考虑到计算年龄时通常有一年的出入,那么他前往汉地的时间可以定为676年,而这一年刚好是佛陀波利参访五台山的仪凤元年!

三、信仰的作用不仅在于记录过去,印证现在,更在于指引未来(33)。藏人对当巴桑杰的事迹的记述传颂不仅是为了记录其行事,弘扬其名声,更重要的是以他的事迹激发信众坚固道心,作为信众未来行事的指南。

四、从当巴桑杰的事迹可以看出藏汉佛教文化的相互交融与影响。佛陀波利在五台山的奇遇不仅流行于汉地,而且很快流传到吐蕃,即使朗达玛的减法也未能阻止其流传,以至于後弘期时藏人能驾轻就熟地将其事迹叠加于当巴桑杰身上,并且载于史籍,现于图像。而当巴桑杰在云南的事迹虽为後起,亦影响到了汉传佛教,使汉人将其事迹混同于禅宗祖师菩提达摩,几经流变,藏人後来也接受了这种说法。

① 'gos lo tsā ba gzhon nu dpal,deb ther sngon po[青火],si khron mi rigs dpe skrun khang,1984,P.1056.参见松巴堪布意希班觉的记载:sum pa mkhan po ye shes dpal’byor,chos 'byung dpag bsam ljon bzang [如意宝树史],kan su'u mi rigs dpe skrun khang,1992,p.229.

② deb ther sngon po,p.60.

③ 後世藏族史家对此师承已表示怀疑,例如松巴堪布意希班觉,他说若是认为这些大德是当巴桑杰在定中所见还可以说得过去,但若将其当成世间传承,那当巴桑杰就会成为和佛陀同时代的人,大有谬误,参见chos 'byung dpag bsam ljon bzang,pp.229,723.

④ 通常指八种共同成就:宝剑、丸药、眼药、神行、土行、空行、金丹、隐身,但《青史》此处只提及了七种成就,缺金丹、隐身,增加了(驱使)药叉女。

⑤ 当巴桑杰意思是“贤士佛陀”,看来不像他的原名,《青史》中提及富巴桑杰受戒的名字是莲花吉祥(Kamalasrī),根据其他资料,当巴桑杰还被称为莲花戒(Kamalasīla)、帕当巴(pha dam pa)、帕当巴桑杰(pha dam pa sangs rgyas)、当巴甲嘎(dam pa rgya gar)。关于帕当巴这一称号,从字面而言,藏文的“帕”指父亲,帕当巴指先父,是对亡父的尊称,用在此处不太合适。或许“帕”可能指波罗蜜多(pha rol tu phyin pa,pāramitā),帕当巴指其精通波罗蜜多,即般若类经典,联系到当巴桑杰的佛学思想,这一解释不是不可能。而後文将要叙述的关于当巴桑杰的碑文中说他叫帕吉当巴桑杰(pha [g]cig dam pa sangs rgyas),因此帕可能是帕吉(pha gcig)的缩写,可以解释为(众生唯)一(的)父亲,唯一怙主,联系到当巴桑杰的最著名的女弟子叫玛姬拉珍(ma [g]cig lab sgron),玛姬的意思刚好和帕吉相对,指(众生唯)一(的)母亲,唯一佛母,因此这一解释可能更合理。当巴甲嘎意为印度的贤士,因此也非当巴桑杰的本名。

⑥ chos 'byung dpag bsam ljon bzang,p.723.这或许是未计算五次中的前两次入藏,而把第五次去汉地,然後又返回藏地计算成两次之故。

⑦ deb ther sngon po, p. 1021.

⑧ deb ther sngon po,p.1049.

⑨ 《青史》仅提及当巴桑杰返回定日的时间为阴火牛年(1097),去汉地的时间系笔者据此推算而出。参见deb ther sngon po,p.1064.

⑩ deb ther sngon po,p.1063-1064.

(11) 《大正新修大藏经》,第19册,第349页中栏。

(12) 《古清凉传》,《大正新修大藏经》,第51册,第1098页中栏。

(13) 小野胜年,《入唐求法巡礼行记の研究》(第三卷),东京:钤木学术财图,1967年,第63页。

(14) 《旧唐书》,卷一九六下,“吐蕃传”下。

(15) 参见刘淑芬,《灭罪与度亡——佛顶尊胜陀罗尼经幢之研究》,上海:上海古籍出版社,2008年,第11页以下。

(16) 沙武田,《敦煌P.4049‘新样文殊’画稿及相关问题研究》,《敦煌研究》,2005年第3期,第26-32页。

(17) 'jam dbyangs lha khang kun gyi [yid’phrog pa]de'i | [dbus na 'jams dbyangs smra ba'i]seng ge | g.yas phyogs na dam pa rgya gar dang|gzhon nu nor bzangs | g.yon phyogs na drang srong rgan po dang | sog po'i rgyal po seng ge khrid pa dang bcas pa…

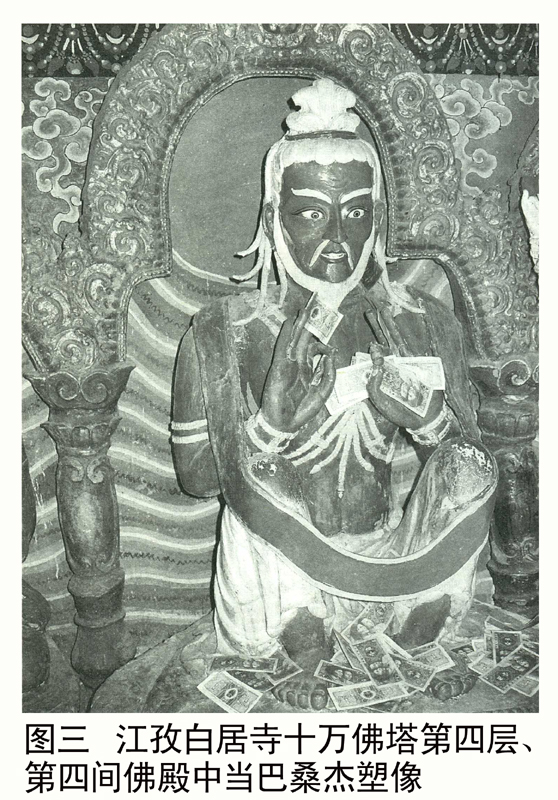

(18) 可惜的是,如今所见的塑像有重塑的痕迹,尤其是善财童子和驭狮蒙古王,因此从图像上很难看出于阗王的特徵,但耄耋仙人的形象和打扮完全是中原人士,而且左手中原来似乎持有东西,或许就是文献中所说的藤杖。最值得注意的是当巴桑杰的形象,完全不像瑜伽士,而是出家僧人的打扮,而且在十万佛塔第四层、第四间佛殿塑有当巴桑杰和其弟子的塑像(见图三),两相比较,两身当巴桑杰的形象截然不同,後者发有顶髻,身穿白衣,为传统瑜伽士装束。因此,可以说虽然在文献上藏地将佛陀波利的事迹加到了当巴桑杰的头上,但在图像表现上却没有刻意去修改,而只是沿用了汉地的样式。我们甚至可以说文殊殿中的这身塑像就是表现的佛陀波利,只不过藏人称其为当巴桑杰。

(19) Aziz, Barbara Nimir,“Indian Philosopher as Tibetan Folk Hero Legend of Langkor:A New Source Material On Phadampa Sangye”.Central Asiatic Journal 23/1-2,1979,p.29.

(20) deb ther sngon po,p.1018.

(21) 'jam dbyangs smra ba'i seng ge'i sgrub thabs, bstan 'gyur [丹珠尔],释怛特罗部(rgyud’grel),zu函。

(22) 关于当巴桑杰在定日的事迹,因不在本文讨论范围之内,此处从略,感兴趣的读者请参见Aziz,Barbara Nimir,"Indian Philosopher as Tibetan Folk Hero Legend of Langkor:A New Source Material on Phadampa Sangye",pp.19-37;“The Work of Pha-dam-pa Sangs-rgyas as Revealed in Ding-ri Folklore",contained in:Michael Aris and Aung San Suu Kyi (eds.),Tibetan Studies in Honour of Hugh Richardson, Warminster, Aris & Phillips Ltd,1980,pp.185-191.

(23) ka ma la shri bzhugs pa'i gnas mchog rtse | kha ba dkar sogs gnas dang yul gru kun | ga la ltas kyang phyogs kun gsal le ba | nga cag skyabs gcig rje btsun dam pa gnas | .

(24) gna' bo'i grub chen dam pa sangs rgyas kyang ‖ gnas’dir byon zhing byin gyis brlabs pa yin ‖lo rgyus' ga' zhig rgan po rnams las thos ‖ gtam der nges pa'i mtshan ma ci’dra yang ‖ ta mo tsu gsi zhe grags'phags yul gyi ‖grub chen tsī na'i yul du byon pa de ‖ 'dir byon tshe na ta'i li'i mi dpon zhig ‖ dad pa thob nas rjes su lhags pa'i tshe ‖ grub chen rgya gar yul du rdzu'phrul gyis ‖ bzhud zin phyag mkhar na bza'bzhag mthong nas ‖ mchod rten bzhengs pa da lta'i 'di yin zhes ‖ ...gtam du grags pa bden du rung snyam zhes ‖ dam pa ta mo gang zag gcig gyur na ‖ dam pa'i gnas su grags pa'ang don dang ldan ‖.karma rgyal mtshan,mdo khams gnas yig phyogs bsgrigs [康地圣迹志],pe cin:mi rigs dpe skrun khang,2005,pp.427-428.

(25) bla和gla的发音一致,可以互换,该地最早的名字可能是zla phyi,因为澜沧江位于该地西面,而澜沧江藏文叫zla chu,昌都以南方言称zla为gla,或许现在地图上标的塔城就是zla phyi(zla phi,gla phi, bla phi)的音译。

(26) 噶玛降村,《藏族万年大事记》,北京:民族出版社,2005年,第136、142页。

(27) deb ther sngon po,p.1064.

(28) gnubs chen sangs rgyas ye shes,rnal 'byor mig gi bsam gtan or bsam gtan mig sgron, Leh:S.W. Tashigangpa,1974,pp.23-24.

(29) 参见Gaytso Janet,"The Development of the Gcod tradition",contained in:Barbara N.Aziz and Matthew Kapstein(eds.),Soundings in Tibetan Civilization, New Delhi:Manohar,1985,pp.335-336.

(30) de lta nyid na dam pa sangs rgyas dang ‖ karma pa gnyis thugs rgyud gcig pa'i phyir. mdo khams gnas yig phyogs bsgrigs,p.428. 事实上,在十七世纪噶玛恰美(karma chags med)的著作中已经明确宣称第八世噶玛巴弥觉多杰就是帕当巴的转世,参见"The Development of the Gcod tradition",P. 336, note 81.

(31) 维西县如今是傈僳族自治县,栗僳族人口占绝大多数。

(32) 《青史》记载当巴桑杰生下来就有牙齿,暗示他诞生伊始就开始修行,并且列出了他的修行处所:东方狮子堡六年,金刚座十五年,自生塔四年,拘留拘啰山五年,恒河岸边五年,东印度林中五年,南印度尸林五年,大寒林七年,(再到)金刚座三年,现喜国土十年。因此,总只是6+15+4+5+5+5+5+7+3+10=65。deb ther sngon po, p.1018.

(33) "The Work of Pha-dam-pa Sangs-rgyas as Revealed in Ding-ri Folklore",p.27.

![]()