在佛经中,九色鹿①故事的流布非常广远。其故事大意为:

1.在密林中生活著一头美丽的鹿。

2.鹿和一只乌鸦是好朋友,他们互相警戒。

3.有一天,他听到了一溺水之人的求救声。

4.乌鸦劝鹿不要施救,但鹿不听。

5.它跳入水中,将溺水主人负于背上救出。

6.被救之人千恩万谢,但鹿只求此人千万不要向人泄露其藏身之处,因为人类贪爱其皮毛。

7.国王有一夫人,所做之梦皆为真实。此时,王后梦见一头美丽的鹿在宫中的王座上为大众说法。

8.她醒来之後,希望国王能满足其愿望,将梦中所见之鹿带回宫中。

9.国王问遍诸猎手,皆不曾听闻此鹿,便悬赏全国,以求能指出此鹿行踪者。被鹿所救之人十分贫困,便见利而忘恩。

10.此人到王宫,向国王告发了那头鹿的藏身之处。

11.国王听後,便带著大队人马向那座森林进发。

12.乌鸦向鹿报警。

13.那头鹿向国王跑来,告密者见後,向国王指出此鹿。

14.告密者指鹿之手断落。

15.国王箭指此鹿。

16.鹿用人言向国王揭露了告密者的忘恩负义。

17.国王欲杀告密者,鹿请求国王宽恕他。

18.国王恭请此鹿为之说法。

当然,故事带有模式化的结尾,佛陀告知故事人物与现实中的人物——佛陀自己、提婆达多(Devadatta)等人的对应。

这个故事在不同的艺术表现中有不同的叙述。结合文献,施林洛甫(Schlingloff 2000:vol. 1, No.16-18)已经对那些不同的艺术表现作了细致入微的分析。本文将从文献角度②出发,对该故事的各种版本及其演变再作一梳理。

我们首先按照语言以及年代先後(如果可以断代的话)罗列这些包含了九色鹿故事的文本。③

汉文的有:

T 152《六度集经》,吴国康僧会译。该故事在“精进度无极章”的“58修凡鹿王本生”中,33a-b。这个故事里面,王后并非要将活鹿带来,而是“欲以鹿之皮角为衣为珥”,最後因不得鹿皮心碎而死;④故事以国王听任鹿群食谷为结尾。更重要的是,各种九色鹿故事共有的佛教主题——鹿说法,也没有出现,它的中心思想只是停留在知恩图报的道德层面,也就是鹿的那句控诉:“甯出水中浮草木,上著陆地,不出无反复人也。”

T 153《菩萨本缘经》,僧伽斯那(*Sanghasena)撰,吴国支谦译。该部经被认为是在圣勇(Aryasūra)的《本生鬉》(Jātakamāla)的基础上创作的,因此被学界视为僧伽斯那的《本生鬘》。⑤该故事在“鹿品第七”,66c-70a。和T 152相反,这个版本隐去了知恩图报的主题,而以大乘佛教思想代之:鹿在救人之後连让溺人保密的要求都不提,见了国王也只是一味宣扬因果报应,具体的经过还是溺人自己交代的。最显突兀的莫过于王后这个人物,以及她的梦兆,完全不存在。

T 181《佛说九色鹿经》,支谦译,《大正藏》收了两个版本——452b-53a和453b-54a,除个别文句略有出入外,内容基本一致。这个文本在情节上与T 152极为接近,只是没有王后死亡⑥这一情节。另外,它们的很多关键语句皆十分相似,比如,王后的愿望“我思得其皮作衣裘其角作拂柄”,鹿的控诉“人无反复,不如水中浮木也”等。

T 1450《根本说一切有部毗奈耶破僧事》,唐代义净译,该故事在175a-76b。

另外,还有两处提到了九色鹿的故事。即:T 1509《大智度论》,303b中“如菩萨昔作鹿,其色如金其角七宝,五百鹿随逐宗事”,以及T187《方广大庄严经》,566b中“尊忆昔为金色鹿,见人渡河而被漂;因起慈心以救之,後反加害无瞋恨”。

巴利文的有:

Jātaka“本生”(下文作J)中第482个故事——Rurujātaka。诗歌部分——即J的正文,为PTS本的Ⅳ,119-133颂,散文部分——也就是Jātakatthavannanā“本生疏”,为该本的Ⅳ,255-63页。J的诗歌部分,其年代可以追溯到经部产生之时;其散文部分据传为公元五世纪的佛音(Buddhagosa)所作。⑦在J诗句中,T 152和181出现过的鹿的控诉也赫然在列:Kattham viplāvitam seyyo na tv-ev' ekacciyo naro(Ⅳ 123)。⑧J的散文在开头详细交代的溺水人——一位败家子——的出身和经历,鹿对大众说法就是在森林里进行的,故事结尾类似于T 152——国王听任鹿群食谷,乌鸦没有出现,除了这些,其余与标准模式一致。

Carīyapitaka“行藏”(下文作Cp)。它以诗歌的形式分三节共35个故事讲述佛的本生,其中有32个可以在J中找到对应。有学者认为,J的偈颂可能是摘自该经的。⑨九色鹿的故事在第二品Hatthināgavagga“龙象品”,即Sīlapāramitā“戒度”的第六个——Rurumigarājacariya,其情节与J主干部分吻合,⑩只是将之简单化并变得跳跃式。之所以如此,或许因为原始故事的情节非常简单和粗略——如果Cp确实很古老的话:或许因为Cp的诗歌形式使然——它只萃取了故事原本的精华部分。不过J的诗歌在词句上并无Cp的痕迹。

梵文的有:

圣勇(Aryasūra)的《本生鬘》(Jātakamālā,下文作AJM)。因译于公元434年的T 723《分别业报略经》的作者大勇被南条雄文(Nj 1349)还原作Aryasūra,因此圣勇被认为生活于公元四世纪。(11)但根据义净在《南海内法寄归传》中的记述,(作为一种文学形式的?)《本生鬘》(《社得迦摩罗》)在七世纪相当流行。(12)这部作品与其说是散文体,毋宁说是一部散文诗。经典梵语诗歌的很多修辞手段在此也有所运用。(13)它包含有34个本生故事,数目类似于Cp的35个。这些故事基本取自J,另有12个也与Cp重合。(14)九色鹿的故事是第26个故事——Rurujātaka。在内容上,它和J很相似,可以认为是圣勇取材于J所作。在形式上,和T 153一样,AJM也穿插了大段的佛教教义。

《根本说一切有部毗奈耶破僧事》的梵本Sanghabhedavastu(下文作SBV)。梵文本在上世纪30年代同样发现于吉尔吉特地区,(15)写本年代为公元七、八世纪。这个故事位于SBV Ⅱ 96—100。故事近结尾时,那个告密者受到国王呵责之後便不再提起。虽然在SBV中的这个故事包含了一些佛教教义,而且故事的发展的动因是邀请鹿来王宫说法,但说法的具体内容并没有出现,整个故事的主题词还是“报恩”(krtajnā)。

安因陀罗(Ksmendra)的《菩萨因缘/譬喻如意蔓草》(Bodhisattvāvadā—nakalpalatā,下文作BAK),这部艺术诗歌作于1040年左右。共有108个譬喻(Avadāna),(16)本生故事也是譬喻的素材之一。(17)九色鹿故事是第30个——Suvarnapārsvāvadāna。其情节与SBV非常一致。

与T 187对应,其梵文本为LV中的XⅢ章第29颂。(18)

藏文的有:

Q 1030 dGe-'dun gyi dbyen gyi gzhi,即SBV和T 1450的藏文对应。该故事位于167b-170b。

Q 763 rGya-cher rol-pa shes-bya-ba theg-pa chen-po'i mdo,即LV和T 187的藏文对应。

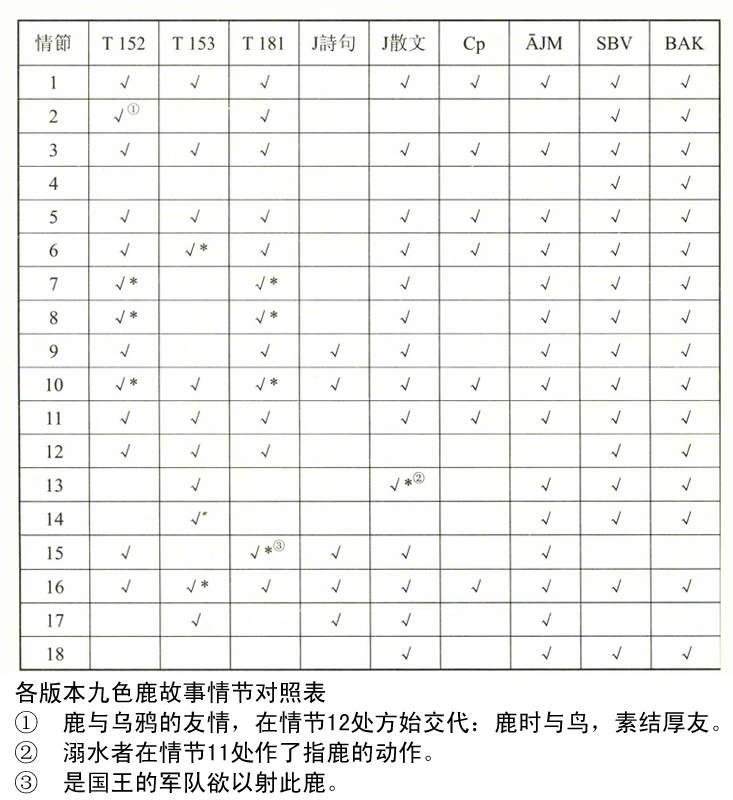

各版本九色鹿故事情节对照表(标*号者,为虽有此情节但与前文所列之标准模式有出入)

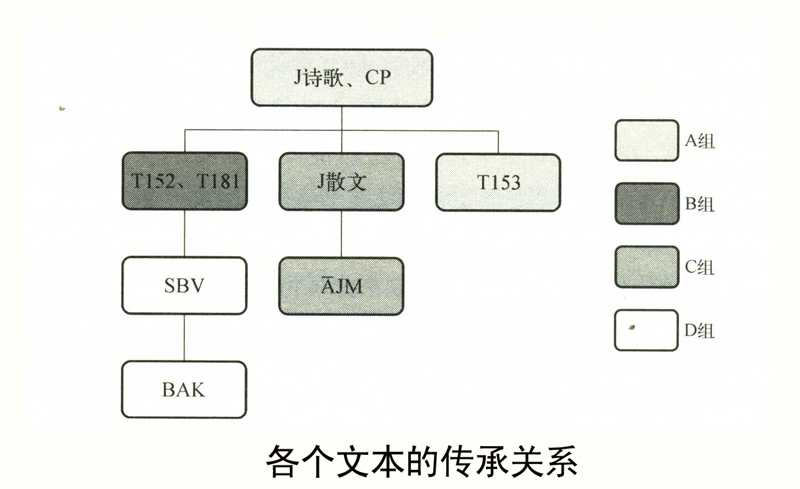

根据上表,我们可以凭藉情节的类似度,将所有的九色鹿文献作一大致的分类:

A组:J诗句、Cp和T 153。

B组:T 152和181。故事演变到这里,B组还为鹿加了一位乌鸦朋友。更加直接的可能来自于T 153,此外,告密者在告密之後便立即遭到报应。

C组:J散文和AJM。此时B组原有的情节数量虽然不变,但内容变得更加佛教化。

D组:SBV及其译本和BAK。

随著故事的演变,有三个情节/元素逐一出现,它们在故事中的状态也形成了这一故事发展史中的分水岭:

首先是王后梦鹿。A组故事只涉及了一个非常简单的故事:鹿救人命,人忘恩负义,向国王告密,鹿向国王控诉,国王明白了事情的原委。虽然僧伽斯那的《本生鬘》——T 153作了很多艺术加工和教义上的演绎,但情节并未增加。本组内部的传承关系应该是前两部在先,第三部为後。B组中,插入了王后梦鹿、欲求鹿皮这一动因。这一动因并非九色鹿故事所独有,比如六牙象故事,(19)甚或《贤愚经》和《摩诃僧祇律》中的金色鹿王故事(20)等,一个贪婪的王后的梦即会致菩萨转世的兽类于死地。A组的故事可能从其他本生故事借来了这一情节,使得故事更有戏剧性,但王后这个人物仍保留其邪恶的本性。C、D两组中,王后变成正面人物(甚至是佛教支持者),她的梦境和愿望变为鹿为大众说法。在AJM、(21)SBV(22)和BAK(23)里,王后还成为了有梦必验(satyasvapnā)的奇人。

其次是乌鸦报警。在A组中,这位朋友的出现似乎能在J诗歌中找到些端倪。有两首提到了“鸟”这个词:一是国王问鹿,“鹿啊,你在指责一只野兽?是一只鸟儿还是一个人?”;(24)一是国王呵责告密者,“我要将这四个翅膀的鸟,身体射穿一个洞到心脏。”(25)或许能引发後来撰写故事者的联想,将“鸟”一词作衍生。在T 153中乌鸦的功能已经非常明显,“时有一乌,即至鹿所,啄鹿王耳”。在C、D两组中,乌鸦已经从一个陌生的报警人转化为鹿的好友;在D组中,它还告诫鹿不要去救人。不过,B组那一枝没有发展这一故事元素。

最後是告密者的报应。告密者的形象十分可憎,但鹿和国王宽恕告密者的基调已定,故事的结局无可更改,唯有在故事中间增加对他惩治的情节。在J和Cp中,告密者并未得到报应。其他文献中,他的报应有两类:

1.他身体变丑。这(B组)发生在情节10,溺水之人向国王告发之後立即得报应——面上生癞疮(T 181),此外还口臭(T 152)。

2.他指鹿之手断落。这个情节的产生似乎源自J散文中的那个动作:当国王带著人马进入森林後,告密者用一只手指出鹿生活之处。(26)或许他这动作令後来的撰写故事者十分反感,因此设计了断腕这一报应。有意思的是,故事中有断一只手的,也有断一双手的。

a.在AJM中(情节13-14),告密者看到鹿前来,用手向国王指出,那只手便像剑割一般断了。(27)和J一样,手(pāni/hatta)用的皆是单数,较之其他文本,AJM这一情节的产生似乎与J的关系更为直接。

b.在D组中(情节13-14),告密者以双手指鹿,结果双手皆断裂。(28)双手指物这一动作不同寻常,笔者觉得其目的只是让他的两只手都能断落。值得注意的是,T 153也有两手落地的情节,不过事先没有说明他如何指的鹿。(29)

另外,在BAK中,告密者就是一个驼背人(kutilaka)。

综上所述,我们可以大致勾勒出各个文本的传承关系如下:

故事每个情节和细节(包括人名)各自的传承关系则更加复杂。

接下来,我们来关注九色鹿故事的艺术表现:(30)

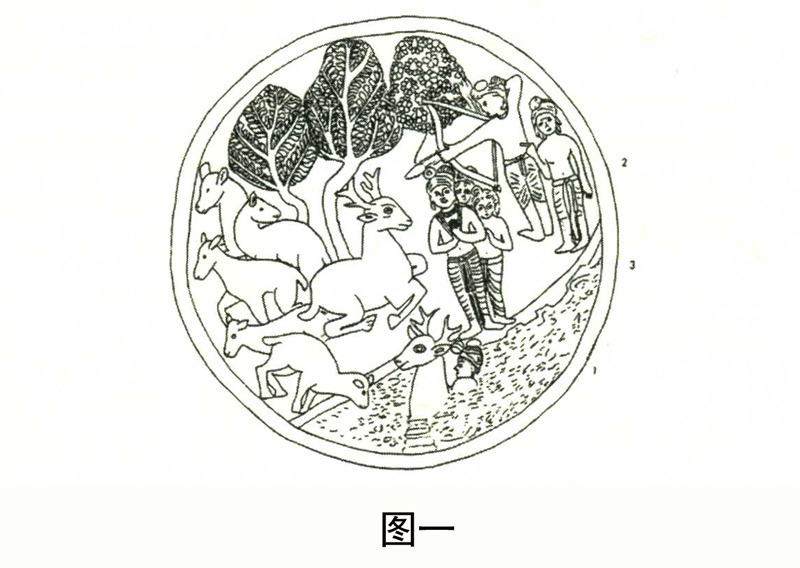

发现自巴尔胡特(Barhut,约公元前二世纪)的一个圆形雕饰(图一)。第一部分对应的是情节5;第二部分对应情节15;第三部分对应情节18。这些情节同J和Cp比较相符。

浮雕中的鹿角分叉,体型类似梅花鹿。

发现自犍陀罗(Gandhāra,约公元三世纪)的一幅浮雕(图二)。第一部分对应情节1或者3;第二部分对应情节5;第三部分对应情节6;第四部分或许是有关情节10,但已不存;第五部分有一只鸟儿飞起,对应了情节12;第六部分对应情节13。这些情节同T 153比较一致,如果浮雕的原貌中鸟儿的形象就出现过一次的话。如果破损的第一部分中,还有鸟的形象,那也可以对应B、D两组中的文本。(31)

浮雕中的鹿角不分叉,颈部有鬃毛,体型类似驯鹿。

在阿旃陀(Ajanta,公元五世纪)石窟中有三幅壁画讲述了这个故事:

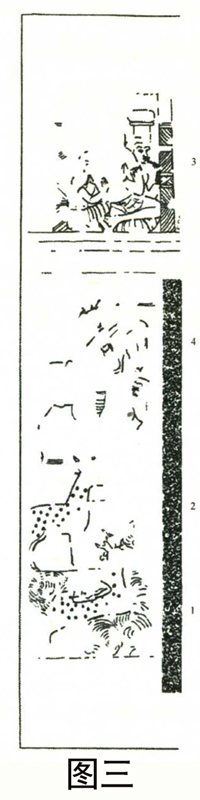

第二窟有关这个故事的部分(图三)损毁比较严重,目前仅依稀可以分辨出四个场景:第一部分对应情节5;第二部分对应情节6;第三部分展现的是宫殿,或许对应了情节10,但告密者的形象不存于残留部分;第四部分似乎留有一个鹿的轮廓、一跪地之人,以及另一站立的人形,或许对应情节16或17。

壁画中鹿角分叉,身上有斑点,但本来的颜色难辨。(32)

第十六窟中,有关这个故事的部分,包括鹿的图像在内,几乎漫灭殆尽,第一部分对应情节5;第二部分对应情节15或16。

以上两幅壁画只涵盖了故事最基本的部分,对应的是J和Cp。

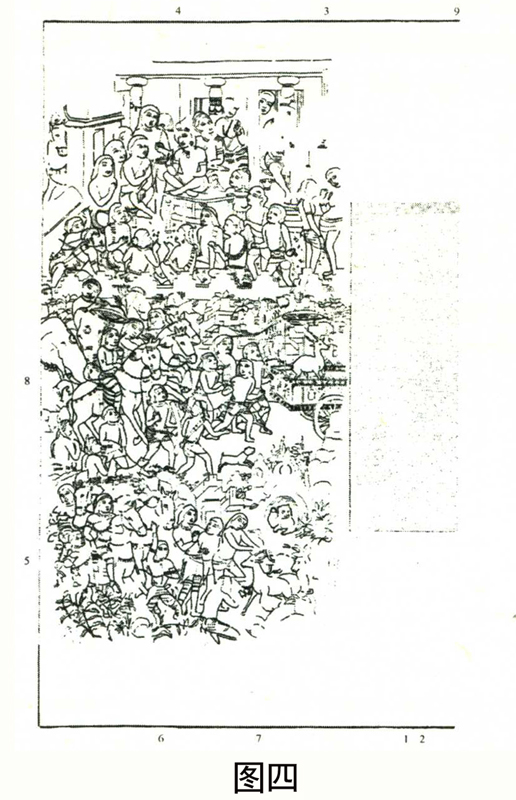

该故事的画画在第十七窟中保存最好(图四)。第一、二部分可能与鹿救溺水人有关,但已不存。第三部分对应情节7;第四部分对应情节10;第五部分对应情节11;第六部分讲述国王带著弓箭徒步进入森林;第七部分,告密者欲去抓鹿,但双手断裂,对应情节13和14;第八部分,国王让鹿上车辇在前,自己带队随後保驾回宫;第九部分虽然被毁,但应该是宫廷场面的延续,所以是鹿为大众说法的场景:後两个部分皆对应情节18。这幅壁画画面十分精致,描述故事非常详细。可以推断,如果有乌鸦这个角色出现的话,一定不会遗漏,因此这一作品完整展现了某个文本的所有情节,这个文本非AJM莫属。唯一的区别就是AJM中,告密者只断了一只手。(33)这可以视作画家的艺术加工所致。

画面中的鹿角不分叉,体色为淡褐色无斑点,体型类似羚羊。

克孜尔千佛洞(公元五世纪)(34)中有三个窟顶的菱形方格图(35)分别讲述了九色鹿故事的一个情节。左边的第17窟方格图(36)对应的是情节5;中间的图对应的是情节15,但是国王手中并未持弓,而是举剑;右边的圆对应的是情节18。如果这三个独立的方格图可以置于一个故事体系中的话,那么这个故事与J的散文接近。

左图中的鹿无角无斑点,体色为肉色,体型介于羚羊和鹿之间:中间图中的鹿虽无斑点,但角分叉,体型类似于梅花鹿:右边图中的鹿虽无角,但身上有斑点,体型也类似梅花鹿。

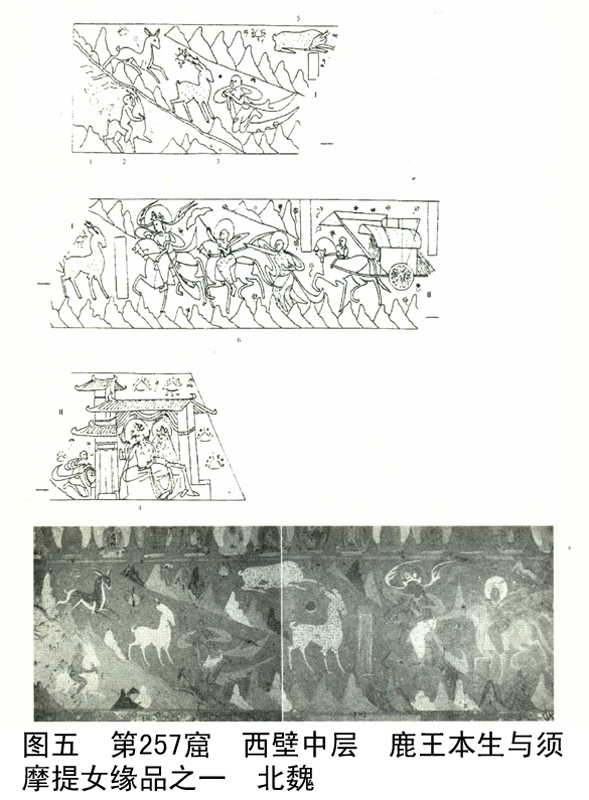

敦煌莫高窟第257窟(公元六世纪)一幅连环壁画(图五)。(37)第一部分不存,对应的可能是情节1;第二部分对应的是情节5;第二部分对应情节6;第四部分,国王夫妇坐于宫中,一人跪在宫外,对应情节10;第五部分虽然描画了睡熟的鹿,却没有报警的乌鸦,但也可算对应情节11;第六部分对应的无疑是情节13。值得注意的是,从这个部分起,告密者的全身生白色的斑点,在此之前其体色正常,说明体丑之报从指鹿开始。而文本中的癞疮之报只是脸部,而且从告密那时起。这应该是糅合告密者两类报应的创作。虽然这幅壁画不完整,但第四部分王后的形象表明了一定有其梦鹿的情节;第六部分中一辆空的车辇,又暗示了情节18的存在。这个作品应该取材于T 152、181

这里鹿的两角分叉,体色雪白,带有多色斑点,体型类似于梅花鹿。

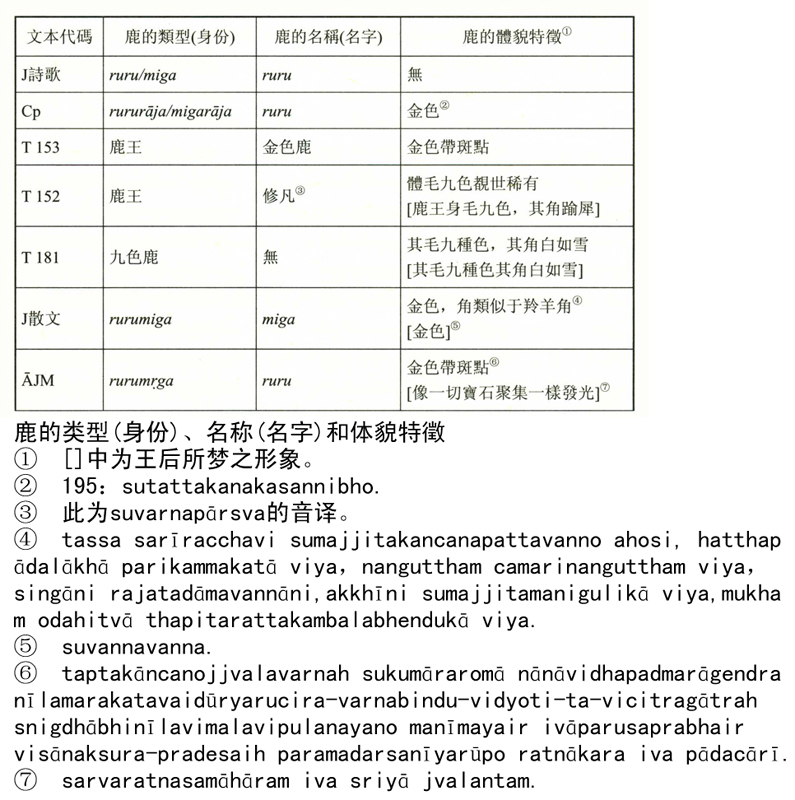

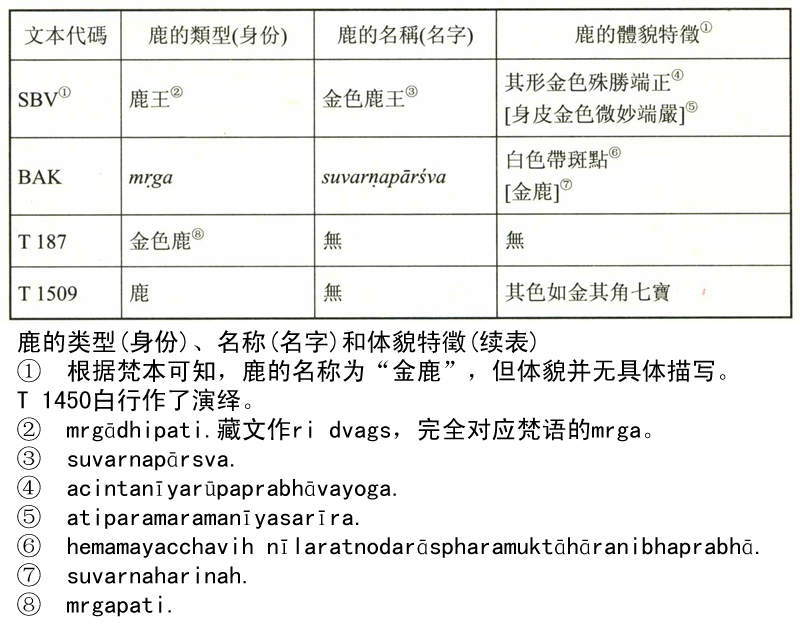

为什么在上述艺术作品中鹿的形象如此不一?因为在文本中,鹿的类型(身份)、名称(名字)和体貌特徵也不统一(见下表)。

综上所述,故事的主人公时而作mrga,时而作rgru。根据MW,mrga的含义为:野兽,特指鹿、羚羊之类(deer,fawn,gazelle, antelope, stag, musk-deer);而ruru指的是羚羊(antelope)。然而EWAia的解释却与之正好相反,前者指野兽,也指羚羊等(Antilope),後者指鹿(eine Hirsch-Art)。而鹿的体貌可以是白色或金色有斑点、金色无斑点和九色三种情况。在BAK中直接描述是白色有斑,但王后梦见竟然是金色。它的名字suvarnapārsva“金兽”(38),可以有实在的含义,也可以没有。

在上述艺术表现中,与J和Cp接近的是巴尔胡特、阿旃陀第二窟和十六窟、克孜尔石窟;与T 153或B、D组接近的是犍陀罗浮雕;与AJM接近的是阿旃陀第十七窟;与T 152和181接近的是敦煌壁画。这些文献中所涉及的ruru一词,的确时而作“鹿”解,时而作“羚羊”解。它的具体形象,主要还是由艺术家自身选择和当地的物种分布来决定。

缩略语

AJM=Arya Sūra,Jātakamālā, ed. J.H. KERN,Boston l891(Harvard Oriental Series, 1);ed. P.L. VAIDYA,Darbhanga 1959(Buddhist Sanskrit Texts,21);transl. J.S. SPEYER, London 1895(Sacred Books of the Buddhists,1).

BAK=Bodhisattvāvadānakalpalatā, ed. Surat Chandra DAS/Hari Mohan VIDYABHUSHANA,Avadana Kalpalata, A Collection of Legandary Stories about the Bodhisattvas by Kshemendra with its Tibetan Version, 1.,2., Calcutta 1889-1917 (Bibliotheca Indica,124);new ed.P.L.VAIDYA,1.,2., Darbhanga 1959 (Buddhist Sanskrit Texts,22,23).

Cp=Carīyapitaka, new ed. N. A. JAYAWICKRAMA, Buddhavamsa and Cariyāpitaka, London 1974(PTS);transl. B.C. LAW, The Collection of the Ways of Conduct,London 1938 (Sacred Books of the Buddhists,9).

EB=Encyclopedia of Buddhism,eds. Robert E.BUSWELL et al.,. New York u. a 2004.

ed.=editor,编辑。

eds=editors,编辑(复数)。

EWAia=Manfred Mayrhofer, Etymologisches Worterbuch des Altinoarischen. Heidelberg 1986.

J=Jātaka,ed. M.V. FAUSBOLL, The Jātaka,Together with its Commentary being Tales of the Anterior Births of Gotama Buddha, 7 vols. London 1877-97(PTS); transl. E.B. COWELL(ed.), 7 vols, Cambridge 1895-1913; übers. Julius DUTOIT, 7 vols, Leipzig 1908-1921.

LV=Lalitavistara, ed. Salomon Lefmann,Lalita Vistara. Leben und Lehre des Sākya-buddha, 2 vols., Halle 1902-1908.

MW=A Sanskrit-English Dictionary, ed. Monier MONIER-WILLIAMS, Oxford 1899.

Nj=Bunyiu Nanjio (南条雄文),A Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist Tripitaka(大明三藏圣教目录), Oxford 1883.

PTS = Pali Text Society, London.

Q = 影印北京版西藏大藏经(西藏大藏经研究会编辑,大谷大学监修)。

SBV = The Gilgit Manuscript of the Sanghabhedavastu, pt. 1-2, ed. Raniero GNOLI, Roma 1977-78 (Serie Orientale Roma XLIX).

T = Taishō Shinshū Daizōkyō(《大正新修大藏经》), 100 vols., Tokyo 1924起。

vol = volume, 卷册。

参考文献

中文文献

金克木

1999 《梵语文学史》,张大明等选编,《梵竺庐集·甲》,江西教育出版社。南昌。

夏鼐等

1982 《中国石窟·敦煌莫高窟》,第一卷,文物出版社。北京。

1989 《中国石窟·克孜尔石窟》,第一卷,文物出版社。北京。

西文文献

BACHHOFER, L.

1929 Die Frühindische Plastik I. München.

CUNNINGHAM, A.

1879 The Stūpa of Bharhut, A Buddhist Monument, Ornamented with Numerous Sculptures, London.

Foucher, A.

1905 L'art gréco-bouddhique du Gandhāra,Etude sur les origines de l'influence classique dans l'art bouddhique de l'Inde et de l'Extreme-Orient,1. Paris.

v. HINUBER, Oskar

1994 A Handbook of Pāli Literature. Berlin.

GRUNWEDEL, Albert

1920 Alt-Kutscha, Archaologische und religionsgeschichtliche Forschungen an Tempera-Gemalden, aus buddhistischen Hohlen der ersten acht Jahrhunderte nach Christi Geburt. Berlin.

PANGLUNG, Jampa Losang

1981 Erzahlstoffe des Mūlasarvāstivāda-Vinaya analysiert auf Grund der Tibetischen Ubersetzung. Studia Philologica Buddhica Monograph Series Ⅲ. Tokyo.

SCHLINGLOFF, Dieter

1981 Erzahlung und Bild. Die Darstellungsformen von Handlungsablaufen in der europaischen und indischen Kunst. Beitrage zur Allgemeinen und Vergleichenden Archaologie. Band 3, Sonderdruck. München: 87-213.

2000 Ajanta - Handbuch der Malereien / Handbook of the Paintings 1. Erzahlende

Wandmalereien / Narrative Wall-paintings. 3 vols. Wiesbaden.

WALDSCHMIDT, Ernst

1928 Die Buddhistische Spatantike in Mittelasien, 6. Neue Bildwerke Ⅱ, Mit einem Beitrag über die Darstellungen und den Stil der Wandgemalde aus Qyzil bei Kutscha. Berlin.

WINTERNITZ, Maurice

1920 Geschichte der indischen Litteratur. Zweiter Band. Die buddhistische Litteratur und die heiligen Texte der Jainas. Leipzig.

* 本研究获得了国家社科基金项目和上海市哲学社会科学规划课题(批准号2010BZX001)的资助。

① “九色鹿”这一名称其实不尽合理(详见下文),但通过同名的美术片(上海美术电影制片厂,1981年)已广为接受,故约定俗成权且称之。

② 讲述故事的艺术形式也可视为文献。

③ 文献的罗列参考了Panglung 1981:106和Schlingloff 2000:vol.1,96。

④ 这个故事中,王后无疑是反面人物,故事结尾也说明其为提婆达多(Devadatta)之妻。

⑤ 以伊凡诺夫斯基(Ivanovskij)和布罗(Brough)为代表的学者,研究了该经中的具体某个故事,发现内存与圣勇的《本生鬘》中的重合度很高,因此得出这一结论。具体出处见Schlingloff 2000: vol. 2,243页。

⑥ 这个故事里,王后是正是邪并未说明,只是说明其为孙陀利(Sundarī)的前世。如其为正面人物,那便是阿难的未婚妻;如为反面人物,则是另外一个孙陀利——淫女孙陀利。

⑦ v.Hinüber l994:§260。

⑧ 这一诗句也用于J 172。

⑨ 同上,§127。

⑩ 值得注意的是,它也提到了这位溺水人是因害怕债主而投水的:Dhanikehi bhīto tasito pakkhannoham mahānadim,恰与J散文中的引子对应。

(11) Winternitz 1920:214页注1。

(12) T 2125,217c。

(13) 其文学形式类似占布(Campū),见金克木1999:267页。

(14) Winternitz 1920:213。

(15) 有关该写本的发现过程,可参见SBV的前言和导言部分。

(16) 同上:229。

(17) 有关本生与譬喻的关系,参见EB,AVADANA条下。

(18) puri tuma gunadhara mrgapati yadabhū girinadibahujali duyamanu puruso | hita bhava tvayi naru sthalapathi sthapito upanayi tava ari na ca manu ksubhito ‖

(19) 相关文本出处见Panglung 1981:44和Schlingloff 2000:vol.1,No.7。

(20) T 202,366a-367a;T1425,230a-231b。庞龙(Panglung 1981:106)误将这两个故事也计入九色鹿故事中,但它们却缺失了後者标志性的溺水主人忘恩负义的主綫(即A组故事的情节),因此应排除在外。当然,这两个金鹿故事很有可能为九色鹿故事提供了王后梦鹿求皮的素材。

(21) asya rājno devī satyasvapnā babhūva。

(22) tasya candraprabhā nāma devī satyasvapnā。

(23) yasyāh patyuh prabhāvena svapnāh satyatvam āyayuh。

(24) Kin nu rurū garahasī migānam,Kim pakkinam kim pana mānusānam。

(25) So 'ham catuppattam idam vihangamam, tanucchidam hadaye ossajāmi。

(26) "eso so deva suvannamigo etasmim thāne vasatīti" hattam pasāretvā ācikkhanto tatiyam gātham āha。

(27) prakosthān nyapatat pānir vinikrtta ivāsinā。

(28) SBV Ⅱ 99: tatah sa puruso nirghrnahrdayas tyaktaparaloko mrgadarsanād āvarjitamatis tam mrgavaram ubhābhyām pānibhyām upadarsayann āha: deva ayam sa mrgādhipatir iti; ... vākpravyāharanakāla-samanantaram eva tasya purusasya ubhau pānī prthivyām nipattitau. BAK 30.44-45: tam āyāntam drutam drstvā hrstah kutulakah purah |[ so 'yam ity āsu pānibhyām rājne dūre vyadarsayat ‖ tatksane dronasāpena vajreneva nipātinā | karu paricyutau tasya pāpapādapapallavau ‖

(29) 溺人见已,寻示王言:“所言鹿王此即是也。”作是言已,两手落地。

(30) 所用之綫描,如不另作说明,皆引自Schlingloff2000:vol.1, No. 16-18,以及vol.2,第17页。

(31) 施林洛甫(Schlingloff l981:149及注169)认为此作品源自与根本说一切有部(Mūlasarvāstivādin)有关的SBV和BAK。但笔者认为它与B组文本在年代上更接近。

(32) 根据施林洛甫(Schlingloff 1981:153,注173)转述Yazdani当时的见闻。

(33) 根据施林洛甫(Schlingloff 1981:153,以及注176)。

(34) 断代依据见,夏鼐等1989:19。

(35) 綫描出自Grinwedel 1920:第72页,图154、43和145以及Waldschmidt l928:第56页,图173-175。中间及右边的图,实物已不存,其原色彩也无从知晓。

(36) 彩图出自同上,图63。

(37) 彩图出自夏鼐等1982:图44。

(38) 这是《贤愚经》中的译名。

![]()