义净(635—713)是唐代仅次于玄奘的求法高僧①,他也与鸠摩罗什、真谛、玄奘并肩为中国佛教史上的四大翻译家之一。他从海路至天竺求法,长年游学,遍访名师于那烂陀等名寺。与鸠摩罗什、真谛、不空等域外入华的译家不同,他和玄奘可算是本土翻译家的代表。义净的翻译活动始于其在天竺那烂陀寺十年(675-685)求法期间,归国之後,组织译场,先後翻译的佛教著作超过七十部之多。他在佛教戒律文献特别是根本说一切有部律典的翻译方面,做出了巨大的贡献。不过,与对鸠摩罗什、玄奘的译作研究相比,学界关于义净的翻译研究数量颇为逊色②。佛经翻译是一项所谓“跨文化”的事业,不仅存在著语言符号的转换,涉及译者的翻译方法、语言技巧、双语的理解能力,而且译本的定型还取决于主译者(包括译场的助手及合作人员)的宗教观念、文化背景与双边文化的认知态度。翻译过程中的这些显在或隐藏的因素,往往在译本中有所体现,但要比较清晰地描述出这些因素,还须要对流传至今的与译本相关的各种史料(包括梵/巴/“胡”语原典、异译本与平行文本、译经题记、佛经注疏、佛教经录、译者传记、译场列位等)进行多角度、多层次的比勘,才能达到此目的。对义净译经特色的认知,也必须从这些方面去考察。本文以义净译经中对印度神名的翻译为对象,通过考察印度神名的确定,为日後归纳义净译经的特色提供实证的事例。

义净的译经既有《根本说一切有部毗奈耶药事》、《根本说一切有部毗奈耶破僧事》等新出之作,也有《金光明最胜王经》、《佛说大孔雀咒王经》等前代译经的异译本。与他的译作相对应的梵本也有不少流传後世,比如,吉尔吉特地区出土的梵本根本说一切有部律事、梵本《金光明经》(Suvarnaprabhasasūtra)、梵本《一百五十赞佛颂》(Satapancāsatka)、梵本《金刚经》(Vajracchedikā-prajnāpāramitā-sūtra)、梵本《孔雀王咒经》(Arya-Mahā-Māyūrī Vidyā Rājnī)等,为我们从“梵汉对勘”的角度来进行比较研究提供了珍贵的史料。本文主要取材于义净所译的根本说一切有部毗奈耶律事系列以及《金光明最胜王经》和《佛说大孔雀咒王经》等经文。所论或有不当之处,恳请方家教正。

一、义净的译名与前代翻译之间的关联与比较

印度古代神话和文学中的万神殿是非常庞大的,神灵的体系和组成相当复杂,其名目之繁多达到了令人惊讶的地步。由于多种宗教并存和相互之间的争夺,同一神灵又往往以不同的形象出现于不同类宗教的文献之中,或许可以称之为“一神千面”。即使是在同一宗教体系内,某一神灵在不同的历史时期也会出现相当大的变化,比如,在吠陀神话中,因陀罗的地位是非常高的,而在印度教神话中,因陀罗就已经让位于三大主神(梵天、毗湿奴和湿婆)了。佛教为了传教之需要,也不断创造新的神灵(如菩萨、天王系列)或者将婆罗门教的神灵降格为佛教的护法神,这样的例子是很普遍的。

义净的译经多为大乘佛经、密教经典或者律典,而较少长篇的佛教论书,在这些经律中,经常会出现一些神灵的名称。义净是如何翻译这些神灵的名称的?这是本文所要讨论的问题。单纯靠义净的汉译本是无法探究这个问题的,必须依赖相应的梵本以及有关的异译本。比如,义净译《金光明最胜王经》卷九〈诸天药叉护持品第二十二〉中有一神名译作了“日支”,《大正新修大正藏》本注明其宋、元、明、宫本均为“日犬”,而根据梵本《金光明经》,所对应的是Sūryamitra(日友)③。另据北凉三藏法师昙无谶译《金光明经》卷三〈鬼神品第十三〉中对应的音译名为“绣利蜜多”④,以及北宋施护译《佛说守护大千国土经》(梵名Arya-mahā-sāhasra-pramardana(ī)-mahāyāna sūtra)卷二中的音译名“素哩弭怛罗”⑤,由此可见“支”字、“犬”字均误,二者乃是“友”(mitra,音译“蜜多”、“弭怛罗”)字的形误。因此,只有梵本才能最终确定“日支”一名的正误。

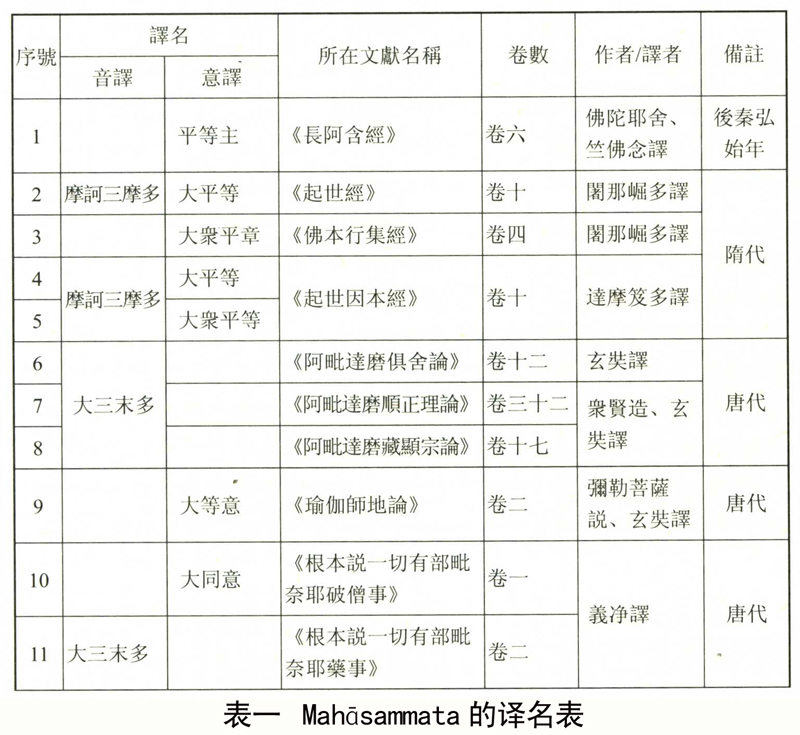

很多印度神灵的名称反复出现在不同时期的汉译佛经中,有时候是用音译,有时候用意译,没有一定之规,往往是多种多样。义净的译经中也不乏这种情况。对于前代已经反复出现的这类译名,义净又是采用什么方式来对译的呢?不妨以印度佛教创世神话中出现的第一位王者的名字为例进行考察。

例1:大同意:王名,梵名Mahāsammata

[僧]此大同意王息,名意乐。意乐王息,名善德⑥。

[梵]iti hi gautamā mahāsammatasya rājno rocah putrah,rocasya kalyānah⑦按:北宋法贤译《众许摩诃帝经》与《破僧事》前半部分(卷一至卷九)是异译关系。该经与此句对应的译文为:“如是众许王有子,名为爱王;爱王有子,名善友王。”⑧《破僧事》卷一中的“大同意”,对应梵本中的Mahāsammatasya,原形为Mahāsammata-。sammata-的意思为“赞同的、同意的”。

此国王的译名有多种。隋天竺三藏阇那崛多等译《起世经》卷第十“最胜品第十二之余”云:“是故复名为曷啰阇(隋言王也)。大众立为大平等王,是故复名摩诃三摩多(隋言太平等也)。”⑨据此,则Mahāsammata(“大同意”)的音译为“摩诃三摩多”,意译为“大平等”(Mahā-samata)。又,隋天竺沙门达摩笈多译《起世因本经》卷第十“最胜品下”云:“是故称名为曷啰合(曷啰阇者,隋言王也)。大众立为大平等王,是故名为摩诃三摩多(摩诃三摩多者,隋言大众平等王也)。”⑩Mahāsammata意译为“大众平等王”略有不妥,因为mahā并无“众”的意思,“大众”对应的是Mahāsamghā。

唐玄奘译《阿毗达磨俱舍论》卷十二<分别世品第三之五〉:“因斯故立刹帝利名,大众钦承,恩流率土,故复名大三末多王。”(11)“大三末多”就是Mahāsammata的混合(意译mahā+音译sammata)译名。尊者众贤造、玄奘译《阿毗达磨顺正理论》卷三十二〈辩缘起品第三之十二〉、《阿毗达磨藏显宗论》卷十七〈辩缘起品第四之六〉中也译做“大三末多”。不过,道世《法苑珠林》卷一引“又依《顺正理论》云……因斯故立刹帝利名,大众钦承,恩流率土,故复名大王未有多王。”(12)所谓“大王未有多”显然是“大三末多”的误刊,其中的“王”和“未”分别是“三”和“末”的形误字,而“有”是衍字。

弥勒菩萨说、玄奘译《瑜伽师地论》卷二〈本地分中意地第二之二〉:“即由此缘立司契者,彼最初王名大等意。”(13)所谓“大等意”就是Mahāsmmmata的另一个译名,可见,玄奘的译场对此国王有“大三末多”和意译“大等意”两种译名。後世的《四分律疏饰宗义记》卷七引“因斯故立刹帝利名,大众钦承,恩流率土,故复名大三末多王(此云大等意)。自後诸王,此为首。《瑜伽》第二云:彼最初王,名大意也。”(14)此中的“此云大等意”并非新造的译名,而是来自玄奘。所引《瑜伽师地论》卷二中的最初王名“大意”,原文实为“大等意”,显然是错漏了“等”字。

又,唐代圆晖《俱舍论颂疏论本》卷十二〈分别根品二之一〉云:“因斯故立刹帝利名,大众钦承,恩流率土,故复名大三末多王(此云共许王也)。”(15)此处亦有“大三末多”和“共许”两种译名。

又,Mahāsammata在《众许摩诃帝经》中的意译名为“众许”,“众许”就是“同意”的意思。“众许”之名另见于北宋施护译《白衣金幢二婆罗门缘起经》卷下:“佛言:白衣,尔时田主,众许立故,由是名为众许田主。”(16)《众许摩诃帝经》卷一还有另一个音译名,即“由此世间立刹帝利姓,名三摩达多王。”(17)“三摩达多”就是Sammata的音译。很显然,“三摩达多”中多出了一个音节“达”。又,宋代法云《翻译名义集》卷三云:“摩诃三摩曷罗阇,此云大平等王,劫初民主。”Mahāsammata的音译略为“摩诃三摩”,省去了语尾的ta(多)。

对Mahāsammata一词的翻译情况,可列表如下:

在上述的译名中,音译形式基本上差别不大,而意译可以分为两类,即“大平等”与“大同意”(“众许”、“共许”),实际上对译的是两个不同的梵语词,前者为Mahāsamata,因为samatā-是“平等、相等、同一”的意思;後者为Mahāsammata,而sammata-意为“赞同的、同意的”。这两个梵语词词形非常接近,所以佛经中就出现了两种形式,并导致了不同的汉译。在上述表一中,义净有两个译名,即《破僧事》的“大同意”和《药事》的“大三末多”,很显然,“大三末多”是沿袭玄奘的译法,而“大同意”是义净新译的。此处有两点颇堪注意:其一,对同一个词,义净是音译与意译二者并存的,并无译名统一之举措。其二,对同一个词,义净既不排斥前人的译法,也有自己新译,同样是二者并存的。

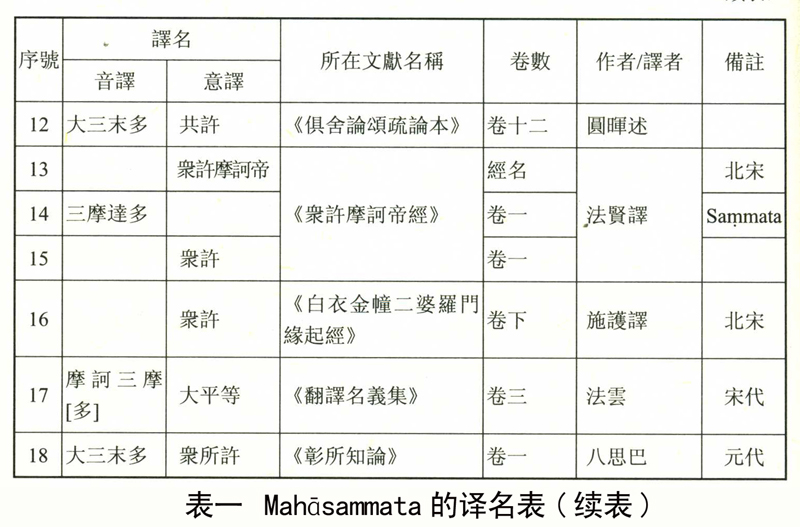

如果我们将义净笔下的所有专名译语进行综合的考察,得到的也会是这两种印象。不妨以《金光明最胜王经》卷九所列诸天药叉的译名为例,比较如下:

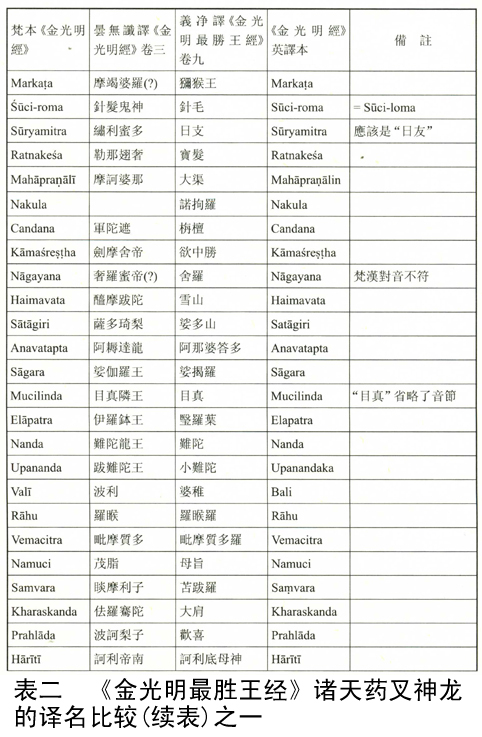

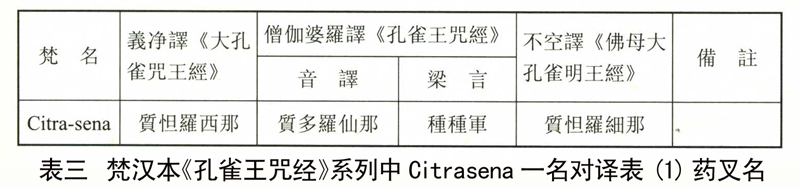

例2:彩军/质多斯那,Citrasena

《金光明最胜王经》卷九〈诸天药叉护持品第二十二〉所列诸天药叉神龙的译名可列表二如下:

唐代密教高僧金刚智《哞迦陀野仪轨》卷上也有诸天药叉神龙的名字,与《金光明经》大同小异,次序略有不同。《哞迦陀野仪轨》中与Citrasena对应的也是“质多斯那”。义净用新的意译名“彩军”取代了原来的音译“质多斯那”。“彩军”仅仅出现过一次,可以说是义净的独特译语。复合词Citrasena可分拆为citra-和sena—,citra-意为“各种各样的”,多译为“妙”或“种种”;sena-意为“军队”,多译为单音词“军”。citra-的词意“各种各样的”可引申为“花样繁多的、五彩缤纷的”,因此,义净就将Citrasena译成了“彩军”。

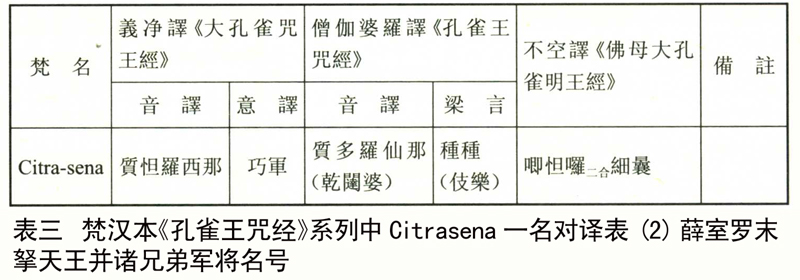

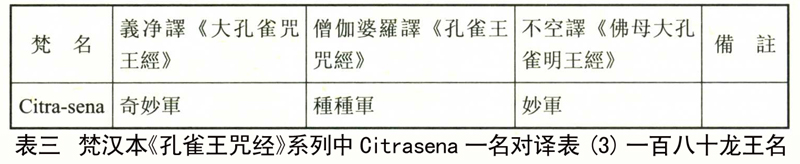

义净对Citrasena一名仅有“彩军”一种译法吗?实际上,在梵汉本《孔雀明王经》系列中(18),还可以找到Citrasena一名的对译情况,如下表三:

(2)薜室罗末拏天王并诸兄弟军将名号

(3)一百八十龙王名

对比可知,在义净译《大孔雀咒王经》中,Citrasena有一种音译“质怛罗西那”;两种意译“巧军”和“奇妙军”。因为有药叉、诸天、龙王同名Citrasena,因此,义净对Citrasena一词采用不同的译名,以示区别,免于混淆。与“彩军”一样,“质怛罗西那”、“巧军”和“奇妙军”,亦仅出现过一次,均为义净的独特译语。Citrasena的音译词形“质怛罗西那”也未被後世的佛经翻译家所吸收,北宋施护译《佛说守护大千国土经》卷上就把Citrasena译成了“唧怛罗二合枲曩”(19)。

根据上表二,在新译时,义净所采取的手法一般有以下几种情形:

(1)音译代音译。比如,用“阿那婆答多”替代“阿耨达龙”来翻译Anavatapta。

(2)音译代意译。比如,用“勃里沙(王)”替代“主雨大神”来翻译Varsādhipati。

(3)意译代意译。比如,用“黄色”替代“黄头大神”来翻译Kapila。用“针毛”替代“针发鬼神”来翻译Suciloma。Suciloma>Sūci-loma=Sūci-roma,在写本中,s与s是非常接近的。Sūci,阴性名词,意指“针”。loma是loman-在复合词中的用法,loman-,中性名词,意为“头发、毛发”等。roma是roman-在复合词中的用法,roman-也是中性名词,也有“头发、毛发”等意思。

(4)意译代音译。这一情形最多。比如,用“大黑”替代“摩诃伽吒”来翻译Mahākāla。用“雪山”替代“醯摩跋陀”来翻译Hemavanta。用“大渠”替代“摩诃婆那”来翻译Mahāpranālin。

(5)音义相兼。比如,用“小难陀”替代“跋难陀(王)”来翻译Upananda。

这五种属于义净的基本手法,但具体到单个的译名,其情形并不那么简单。比如,“针毛”一名在义净所译《大孔雀咒王经》中为一龙王的名字,《梵文孔雀明王经》中对应的名字为Sūci-loma,在南朝梁僧伽婆罗译《孔雀王咒经》和唐不空译《佛母大孔雀明王经》这两个异译本中,也是“针毛”,这说明义净的“针毛”不是新造词。针毛夜叉的名字见于北凉天竺三藏昙无谶译《佛所行赞》卷四〈守财醉象调伏品第二十一〉。隋天竺三藏达磨笈多译《大方等大集经菩萨念佛三昧分》卷一〈序品第一〉所列举的诸夜叉大将中,也有“须脂路摩针毛夜叉大将”(20)。“须脂路摩针毛”这个长译名包括了两个部分,即“须脂路摩”(Sūci-loma的音译)和“针毛”(Sūci-loma的意译)。义净的“针毛”译名应该来自昙无谶译《佛所行赞》。义净用“大渠”来替代“摩诃婆那”,对应的梵本名称为Mahāpranālin,“大渠”作为神名或人名仅见于义净译《金光明最胜王经》两处,可确定是义净的新译词。另一处即《金光明最胜王经》卷十〈捨身品第二十六〉:“王子名勇猛(Sattva),常施心无悋。王子有二兄,号大渠、大天(Mahādeva)。”(21)《大正藏》版本注释“大渠”为“Mahābala,前出‘大力’是也。”从“摩诃婆那”而言,它与Mahābala可以对音。而从“大渠”的语意而言,它与Mahābala(大力)不符,却与Mahāpranālin相吻合,因为pranālī就是“水渠”的意思。上表二中还有一组对应,即Pranālin对应《金光明经》的“婆那利神”和《金光明最胜王经》的“小渠”。据此,则“摩诃婆那”应该是“摩诃婆那利神”的音节省略,是Mahāpranālin的音译。而义净之所以将Pranālin译为“小渠”就是为了与“大渠”对应,并满足五言诗句的要求。

义净的译本中不仅有新造词,而且不乏那种似乎有些过于个性化的词语。比如,义净对毗沙门天王名字的翻译。

例3:薜室罗末拏:Vaisravana

毗沙门天王的名字在义净的译经中出现过多次,而另一个译名“薜室罗末拏”只有十五次,见于《金光明最胜王经》、《佛说大孔雀咒王经》、《药事》和《破僧事》四种译本。《破僧事》卷二云:“所有珍财,如薜室罗末拏等无有异”。查对梵本《破僧事》,其名为Vaisravana-dhanapati。可见“薜室罗末拏”是Vaisravana的新造音译词。在义净译《皮革事》(Carma-vastu)卷上中有类似的句子,“时婆索迦聚落,彼有长者,名曰力军,财如毗沙门天王。”(22)对应的梵本为:tasmin samaye 'smakanagarāntake vāsavagrāmake balaseno nāma grhapatih prativasaty ādhyo mahādhano mahābhoge vistīrnavisālaparigraho vaisravana-dhana-pratispardhī/(23)“财如毗沙门天王”即vaisravana-dhana-pratispardhī,可见在几乎同样的语境中,义净仍然有“毗沙门”与“薜室罗末拏”这样的区别。辽代燕京崇仁寺沙门希麟集《续一切经音义》卷八和卷九,分别对《根本药事》卷第十五、《根本破僧事》卷第十七中的“薜室罗末拏”一词进行了解释。即:

薜室罗末拏:上,蒲计反;下,尼加反。正梵语也,旧云毗沙门是也。此云多闻,即北方天王,主领药叉者,最大富饶也(24)。

薜室罗末拏:上音蒲计反;下,尼加反。梵语,旧云毗沙门是也。此云多闻,即北方天王名(25)。

“薜室罗末拏”另在不空译《毗沙门仪轨》中出现过两处,几乎可以说该词仅为义净翻译。“毗沙门”可谓是流传甚广,约定俗成的译名,义净译本中亦多用,但他仍然用读者非常陌生的“薜室罗末拏”来对译,个中的原因就耐人寻味了。不空译经中也有同样的例子,《北方毗沙门天王随军护法仪轨》云:“我是北方天王吠室罗摩那罗阇第三王子其第二之孙。”(26)其中的“吠室罗摩那罗阇”就是Vaisravana-rāja的新造音译词。如果把“薜室罗末拏”仅仅看做是音译词的不同选用,那么,我们还可以用另一个例子来考察义净的译经。

例4:旃稚女,Candikā

前引义净译《金光明最胜王经》卷九〈诸天药叉护持品第二十二〉有诗偈云:

旃荼旃萘利 药叉旃稚女

昆帝拘吒齿 吸众生精气(27)

《金光明经》诗偈则译作:

旃陀旃陀 利大鬼神

女等鸠罗 鸠罗檀提(28)

如果没有梵本和《金光明最胜王经》的对比,读者很难明了《金光明经》这段诗偈的含义。隋大兴善寺沙门释宝贵合北凉三藏昙无谶译《合部金光明经》卷七〈鬼神品第十八〉对此诗偈进行了改写,即:“旃陀旃陀利/大鬼神女等/鸠罗鸠罗檀提”(29)。可见,《金光明经》为了满足汉语的四字格的格式,该诗偈将原来的译名进行了分拆。结合梵本,该段本来应该读作如下:

旃陀(Candā)、旃陀利(Candālika)、

大鬼神(旃陀)女(Candikā)等、

鸠罗(应该是“檀提”,Dantī)、

鸠罗檀提(Kūtadantī)。

与(旃陀)女(Candikā)对应的是“旃稚女”,从相近的“旃荼(Candā)”、“旃荼利(Candālika)”的音节关系来分析,“旃稚女”中的“旃稚”不可能是Candikā的音写。相应的旁证是义净在《金光明最胜王经》同卷中,用“稚”来对译1i,如“婆稚”音译Vali。“旃稚女”中的“女”表明Candikā一词的阴性属性,“女”字与其梵名相应,二者是相吻合的。所谓“旃稚女”,应该读作“旃/稚女”,“旃”代表Candikā的译音;“稚女”,“少女”也,常与“童男”相连用,在汉语语境中,表明性别以及年龄。Candikā原词中并无表示年龄的这一含义。可见,义净选择使用了一个具有文化色彩的词,来翻译这个梵语名称。类似的例子正是笔者所要探析的。

二、义净译本中的翻译程式与神名选择

义净所译的律典多涉及古代印度佛教寺院乃至世俗社会中的日常生活描写,不时会出现一些雷同(或者类同)的句子(或段落),这样在翻译的时候,就产生了程式现象,即在不同的文本中,翻译相似程度甚高的句段时,会采用一定的格式,逐渐演变成一种模式。翻译程式中有一种情形,即梵本中列出了详细的、具体的内容(比如,书名、神名、或者对人物的描述乃至对事情的列举),但汉译时采用了归纳法,有时候用类似“带数释”(Dvigu,“双牛释”)的复合词形式;有时候用一种压缩式的替代。前者如下例:

例5:四部吠陀

[家]六种法事、四薜陀论,悉皆通达山(30)。

[梵]6v2(Pravr-v Ⅱ):/// mrttikāgrahe omkāre bhonkare rgvede yajurvede atharvavede sāmavede yajane yājane adhyayane adhyāpane dāne pratigrahe satkarmanirato brāhmanas samvrttah sa pitrā sarvavidyāsthānāni(31)

梵本《出家事》(Pravrajyā-vastu)原句中列举了四部吠陀的名称,即Rgveda-(梨俱吠陀)、Yajurveda-(夜柔吠陀)、Atharvaveda-(阿达婆吠陀)、Sāmaveda-(娑摩吠陀),而义净用“四薜陀论”这个带数释形式的集合名词来替代了四部吠陀的名称,这就是一种压缩的表达方式。而常见的翻译格式,如《根本说一切有部毗奈耶》卷第九云:“瓮声、蓬声、四明诸论,所谓颉力明论(Rgveda-)、耶树明论(Yajurveda-)、娑摩明论(Sāmaveda-)、阿闼明论(Atharvaveda-)。”就列出了“四明诸论”的内容(32)。

另一种压缩式的替代,在一般的汉译本中并不明显,须要进行对勘梵本,方可明其真相。下例“山林树神”正好可以说明这一点。

例6:山林树神

[家]常希男子,在处祈求,所有山林树神,无不祈请。如是广说(33)。

[梵]6v8(Pravr-v Ⅱ):/// …so 'putrah putrābhinandī Siva-varuna-kubera-sakra-brahmādīn anyāms ca devatāvisesān āyācate |

| 6v9(Pravr-v Ⅱ):/// balipratigrāhikā devatāh sahaJāh sahadhārmikā nityānubaddhā api devatā āyācate | (34)

梵本《出家事》此句中列举了十位神名,前五位即Siva(湿婆)、Varuna(水神波楼那)、Kubera(财神俱比罗)、Sakra(帝释天)和Brahma(梵天),原句可译作“以湿婆、水神波楼那、财神俱比罗、帝释天和梵天为首的”,而义净用“所有山林树神”这种笼统的泛称替代了具体的十位神灵的名称。前五位均是吠陀时代就有的、婆罗门教中的重要神灵。这五位神灵常连用在一起,梵本《撰集百缘经》(Avadānasataka)中多处有Siva-varuna-kubera-sakra-brahmādīn的句子。义净对这些神名进行了大幅度的省略,用“如是广说”就轻巧地交代了此处省略的内容。

类似“山林树神”的例子多出现在描述“求子”活动的程式叙事中。比如《根本说一切有部毗奈耶药事》卷十三:

[药]其王为求子故,即求林神园神、四衢道神、受祭祀神、随生神、诸天善神等,愿当有子(35)。

[梵] so aputrah putrābhinandī siva-varūna-kubera-sakra-brahmādīn anyāmsca devatāvisosānāyācate / tadyathā ārāmadevatā vanadevatāscatvaradevatāh srngātakadevatā balipragrāhikā devatāh sahajāh sahadharmikā nityānubaddhā api devatā āyācate / asti caisa loke pravādo yadāyācanhetoh putrā jāyante duhitarasca /(36)

梵本《药事》此句段与《出家事》的句子几乎是一样的。义净同样省略了Siva-varuna-kubera-sakra—brahmādīn这五位大神和後半部分的“伽蓝神”(Arāmadevatā),仅仅将林神(Vanadevatās)、园神(Varadevatāh)、四衢道神(Srngātakadevatā)、受祭祀神(Balipragrāhikā devatāh)、随生神(Sahajāh devatāh)等译出,最後还用“诸天善神”来总括了所略译的其他神名。

又,义净译《皮革事》卷上也有同样的程式描述:

[皮](1)为求子故,即便祈请大自在天、四大海神、毗沙门天、帝释、梵王、诸天神等,悉皆祈请,求其男女。

[梵] so 'putrah putrābhinandī siva-varuna-kubera-sakra-brahmādīn āyācate/

[皮](2)诸园林神、旷野等神、四衢道神、受祭神、同生神、同法神、常随神等,悉皆求之(37)。

[梵]ārāmadevatām vanadevatām srngātakadevatām balipratigrāhikām devatām sahajām sahadharmikām nityānubaddhām api devatām āyācate /;(38)

梵汉本《皮革事》中的神名基本可以对应:大自在天(Siva-)、四大海神(Varuna-)、毗沙门天(Kubera-)、帝释(Sakra-)、梵王诸天神(Brahmādīn)、诸园林神(Arāmadevatām)、旷野等神(Vanadevatām)、四衢道神(Srngātakadevatām)、受祭神(Balipratigrāhikām devatām)、同生神(Sahajām devatām)、同法神(Sahadharmikām devatām)、常随神(Nityānubaddhām devatām)。

上引《皮革事》的这两句与《出家事》、《药事》句中所列的神名基本上是一样的,说明了古代印度求子活动中所祈祷的主要神灵就是他们了。尽管梵本的句子是高度程式化的,但是义净的翻译却是不同的。我们并不能用所谓“追求翻译句子的多样化”这个大帽子来概括义净的这一翻译于法,而应该一一辨析其中的细微含义。《皮革事》中将Varuna译作四大海神,因为Varuna是水神;将Kubera译作毗沙门天,因为Kubera是财神,毗沙门天也是财神,二者等同。这说明义净对Varuna、Kubera的含义是非常清楚的,否则很难解释他为何不同普通的译法,将Varuna译作水神,将Kubera译作俱毗罗(或财神),而是选择了另一个音译“毗沙门”。这两个译名正反映了义净对印度神名的深层了解,甚至有“炫耀”之嫌疑。

後秦北印度三藏弗若多罗译《十诵律》卷第二十五(第四诵之五)“七法中皮革法第五”,与《皮革事》情节稍有不同,二者可以对比研究。《十诵律》卷二十五中有关“求子”的一句话云:“从诸神只、池神、家神、交道大神、满贤大神、高贤大神、大自在天神、那罗延神、韦纽天神、下至鉢婆罗神,为有子故,求请乞索,而不能得。”(39)此处所译的神名“池神、家神、交道大神、满贤大神、高贤大神、大自在天神、那罗延神、韦纽天神、鉢婆罗神”可以与《皮革事》比对,比如,“交道大神”即是“四衢道神(Srngātakadevatā)”。此神的名字另见于姚罽宾三藏佛陀耶舍共竺佛念等译《四分律》。《四分律》卷三十一云:“以无嗣故,向诸神祀,泉流、山原、河水、浴池、满善神、宝善神、日月、帝释、梵天、火神、风神、水神、魔醯首罗神、园神、林神、市神、四徼巷神、鬼子母、城神、天祀,福神祀,所在求请,愿生男儿。”(40)所谓“四徼巷神”就是“交道大神”、“四衢道神”。

梵本根本说一切有部《衣事》(Cīvara-vastu)中也有同《皮革事》类似的段落:

|so 'putrah putrābhinandī siva-varuna-kuvera-sakra-brahmādīn anyāms ca devatāvisesān āyācate | tadyathā ārāmadevatā vanadevatās catvaradevatāh srngātakadevatā balipratigrāhikā devatāh sahajāh sahadharmikā nityānubaddhā api devatā āyācate |(41)

虽然《衣事》没有汉译本,但佛教律典中有与《衣事》相关的段落(可称之为“平行段落”),可以利用梵本《衣事》与之进行比较。

《根本说一切有部毗奈耶》卷一、卷十三、卷十九和卷四十七有四处描述求子的过程,其中後三句提供了另一个神名的资料:

“为求子故,于诸天祠及诸神只,处处求乞,不随所愿。”(42)

“为求子故,祈祷神只,遍诸天庙,及同生天,希望後嗣,不遂所愿。”(43)

“时王无子,为求子故,祈祷世间一切诸神,及同生天,希望後嗣。”(44)

“为求子故,祈祷神只,遍诸天庙、山林、河沼,及同生天,希望後嗣。”(45)

後三句汉译大同小异,根据上文《皮革事》等语料的比对,笔者认为此三句同样是对译梵本“求子”的程式叙述。三句中的“同生天”毫无疑问就是《皮革事》中的“同生神”和《药事》中的“随生神”,均对应梵名Sahajāh devatāh。 SahaJa-deva,即指常随于各人身侧并记录其人所行善恶业的神只。东晋天竺三藏佛驮跋陀罗译《大方广佛华严经》卷四十四〈入法界品第三十四之一〉云:“如人从生,有二种天,常随侍卫,一曰同生,二曰同名,天常见人,人不见天。如来神变,亦复如是。”(46)又,隋天竺三藏达摩笈多译《佛说药师如来本愿经》卷一云:“此人背後有同生神,随其所作,若罪若福一切皆书,尽持授与阎摩法王。”(47)又,玄奘译《药师琉璃光如来本愿功德经》卷一云:“然诸有情,有俱生神,随其所作,若罪若福,皆具书之,尽持授与琰魔法王。”(48)义净译本中给此神提供的三个义译名,“同生天”与“同生神”译名承袭了佛驮跋陀罗、达摩笈多等前辈译者的译法,而“随生神”与玄奘的“俱生神”略有不同,是否暗示了义净潜意识有与玄奘进行区隔的心态,还需要更多的资料来证明。

佛经中还有一些有关“求子”的段落,也列出了神名。比如,东晋罽宾三藏瞿昙僧伽提婆译《增壹阿含经》卷三十一〈力品第三十八之一〉云:“尔时,大果王向诸树神、山神、日月、星宿,靡所不周,欲求男女。”(49)《四分律》卷四十六云:“时王月益不生男女,为求儿故,祠祀水神,礼事种种诸天:满善天、宝善天、日月释梵、地火风神、摩醯首罗天、园神、林神、空野神、市神、鬼子母神、城郭神,为天作福,希望有儿。”(50)这也是可以帮助求子的种种神灵。又,《菩萨本行经》(失译人名,今附东晋录)卷三云:“无有太子,昼夜愁忧。祷祠神只、梵天天帝、摩诃霸梨天、诸大神、日月天地,因乃得儿。”(51)元魏凉州沙门慧觉等编译《贤愚经》卷八〈大施抒海品第三十五〉云:“每怀此愁,不知何方可以得子。即祷祀梵天、天帝四王、摩醯跋罗,及余诸天日月星宿、山河树神,种种祷祀,无所不遍。”(52)由于没有梵本可供对勘,就不一一分析了。

义净将梵本“求子”程式中所列出的长串神名用“山林树神”(或更笼统的“诸天祠及诸神只”)来指代,并不是一次单独的现象,而是他常用的方法。换言之,义净译本中多次出现程式化叙事情节的省译。除不孕求子的情节外,这样的程式化翻译起码还包括以下六种情节:

(1)男女欢娱结婚生子情节

(2)新生儿取名情节

(3)八乳母抚育孩子成长的情节

(4)少年学习技艺的情节

(5)长者辞别妻儿外出贸易不归的情节

(6)入海采宝的情节

这类程式化翻译,属于译经中的省译。在考察译经的过程中,不仅应该注意到译本中的“添加”,而且也要注意到译本中的“压缩”与“省略”,其现象繁多,成因非一,笔者在《义净译本中的省译现象考察》(待刊稿)一文中另有论述,此不赘言。

三、余论:义净翻译神名的原因——文化认知

如上所述,义净翻译印度神名的主要方法有音译(或省略某些音节)、意译、音意相兼、缩译(略译),而最能体现其特色的有两点:

(A)是对前代译名的“陌生化”处理。

(B)是对程式叙事情节中的神名翻译。

义净译本中的所谓“陌生化”处理包含了以下多种情况:

1:将以往译经中常见的意译词改为全新的音译词,甚至面目全非,涵义难明。

1.1:与音译词的处理相对的意译词处理:义净将以往熟悉的音译词改为新的意译词。

2:将以往译经中常见的音译词改为全新的音译词。新造音译词中,有些或许是有意与玄奘的音译区分开来,打上自己的标记。比如,佛陀的十大弟子舍利子(舍利弗,Sāriputra)、大目连(Mahāmaudgalyāyana)是大众非常熟悉的人物。而《根本说一切有部毗奈耶破僧事》卷十云:“时阿瑜窣满舍利弗呾啰、毛嗢揭罗演那,每于时时,往*(左木右奈)落迦,而为看行。”(53)梵本《破僧事》与此对应的句子为:ācaritam sāriputramaudgalyāyanoh kālena kālam narakacārikām caritum(54)。可见,“舍利弗呾啰”(Sāriputra)和“毛嗢揭罗演那”(Maudgalyāyana)分别是舍利子和目连的新译名,且这两个新译名仅见于《破僧事》此卷之中。

3:将原有的音译词中的某个或多个字素替换成新的字素。

4:将原有的音译词简化,即删去原有音译词的某些字素。

与新造词有关联的情况,即:选用前人比较罕见或不甚流通的译词。不仅仅是新的音译,对一些旧有的词也有新的意译现象。义净的译本中有时将早已约定俗成、读者耳热能详的词语译成陌生化的音译词或者意译词,其结果是使人们不知所云。这种手法可以称之为“故意的陌生化”(主观陌生化效果)。

义净的译本中出现神名(或菩萨、诸天、罗刹、夜叉、龙王等)新词的原因分析:

其一,梵本佛教经律文献所出现的新词,是义净汉译本中的新词的源头。

其二,受当时唐代社会上所产生的新生词语的影响所至。这与同时代译经的交叉影响有关。

其三,译者有意为之,以便区隔自己的译经与前代经文,显示自己译经的特点。

其四,受声明理论的影响,对原来的音译词进行“讹或者略”的判断。同样为“讹略”的部分,应该细细加以区分。

其五,受译场状况的影响,部分译经末加删定。对义净所译的有部杂律,希麟在《续一切经音义》卷九末指出:“右上所音有部杂律文字多有差误者,盖以翻译之时,执笔者随闻便上,不根其义也,故《开元释教录》云:义净法师于正译之余,又于说一切有部译出诸跋渠约六七十卷。未遑删覆,遽入泥洹,斯文遂寝,即今续音者是其本也。恐後览者不知元始,返恠希麟,绐非字误,故此序引云。”(55)可见有部杂律文字没有在译场经过後续的加工就直接面世流通了。

其六,由四字格译语形式的需要,增加字符,像“如木作师”这样的例子,义净的译经中有“木作师”而没有“木师”一词。

不妨再以最常见的佛之名号“薄伽梵”(Bhagavat)在义净译本中的情况为例,进行如下的考察:

例7:薄伽梵、薄伽伐多、沟伽畔

除“薄伽梵”外,义净的译本中出现了几种新的译名:

(1)薄伽伐多

《佛说大孔雀咒王经》卷下:“南谟薄伽伐多 俱谟徒铎剑跋跋覩 南谟薄伽伐多 伊哩逝裔。”(56)《根本说一切有部毗奈耶破僧事》卷十:“门人告曰:‘大王有教:始从今日,我彻归依薄伽伐多及室罗缚迦僧伽。’”(57)梵本《破僧事》与此对应的句子为:devājnā dattā:adyāgrenāham bhagavatah srāvako bhagavantam saranam gatahb(58)。“薄伽伐多”就是Bhagavat-的音译。

(2)沟伽畔

《根本说一切有部毗奈耶破僧事》卷十:“于时沟伽畔游历人间,渐行次至室罗筏悉底国。”(59)梵本《破僧事》与此对应的句子为:yāvad bhagavān janapadacārikām caran srāvastīm anuprāptah(60)。“沟伽畔”就是Bhagavān的音译。

(3)薄伽畔

《根本说一切有部毗奈耶破僧事》卷十:“其时天授被无隙火燎炙其身,业报现前,受严极苦。深心殷重,口自唱言:今日我身乃至彻骨,于薄迦畔至心归伏。”(61)梵本《破僧事》与此对应的句子为:tena duhkhavedanābhibhūtena pratyaksakarmaphaladarsinā āsayatah cittah utpāditam; vāg bhāsitā: eso 'ham asthito 'pi buddham bhagavantam saranam gacchāmīty……(62)。“薄伽畔” 对应的是buddham bhagavantam两个词,而从对音的角度来看,“薄伽畔”是Bhagavantam的音译。

希麟《续一切经音义》卷第九在解释《根本破僧事》卷十的“薄伽畔”条指出:“薄伽畔:下,薄半反。梵语。或云薄伽梵,旧翻为世尊,谓世出世间咸尊重故,六义如前已释,即十号之中第十号。”(63)

义净是一名忠诚坚韧的佛教徒,他不可能对佛的尊号肆意妄改,他之所以将“薄伽梵”列出了三个不同的新型音写词——“薄伽伐多”、“沟伽畔”和“薄伽畔”,除了译场的记音不同之外,还与他对印度文化的深度认知有关。因为这些常见于前代译经的神名、佛名或者菩萨等专名,一般译者不会标新立异,只有玄奘、义净这样在天竺求法多年的大译家,才会多处自觉或不自觉地表现自己对印度文化了解的深度与广度,这也是他们的译本中出现“讹略”之类的注音标记最多以及添加长段译注的根本原因(64)。

在翻译过程中体现文化认知的例子,最著名的有两个:其一,玄奘受命将《道德经》译为梵本,他主张译“道”为mārga,而拒绝用bodhi一词(65)。第二个例子:陈寅恪先生讨论过的“莲花色尼”的故事,他指出汉译本将原有的七个故事删除一个(66)。这两个例子前者是从汉译梵,後者是从梵译汉,方向不一,但其中的意涵是相同的。早期佛经翻译中的“格义”手法与文化认知,认知是了解,而认同是“了解之同情”。

从“天见人、人见天”到“人天交接,两得相见”的选择(67),是说明在汉语情境中的“文”与“质”之间的优化偏向,追求的是语言的优雅和贴切感,而尚未涉及文化深层次的问题。而义净对神灵名称的选择和确认,既有汉语层面(如语音)的问题,也有文化层面的问题,同时,亦不排除他存有“标新立异”之心态。义净用“山林树神”和“如是广说”来替代长串的婆罗门教神名,既与他对梵本程式叙事的熟知有关,也与他不欲处处彰显那些婆罗门教大神有关,尽管这些大神有些被佛教吸收同化了,但是,在“求子”的语境中,他们是不折不扣的佛教徒眼中的外道——婆罗门教神只。因此,对立宗教的神只如何能在义净的译经中大行其道呢?义净将其进行类似隐形化处理就显得顺理成章了。

* 本文为教育部人文社会科学重点研究基地北京大学东方文学研究中心2007年度重大项目《梵语与西域胡语文献中的佛教神话研究》(批准号07JJD752087)的成果之一。

① 有关义净的生平研究参见王邦维《南海寄归内法传校注·前言》,中华书局,1995年。此据2009年新刊本,第1-26页。

② 比如:季羡林《记“根本说一切有部律”梵文原本的发现》,载季羡林《中华文化关系史论丛》,人民出版社,1957年(此据《季羡林全集》第九卷《学术论著一》(《印度古代语言》),外语教学与研究出版社,2009年,第338-342页。)。平田昌司《义净訳(根本说一切有部毗奈耶破僧事)はインド韵律をどぅ处理したか》,《古田敬一教授颂寿记念:中国学论集》通号1,汲古书院刊,1997年,第1-16页。Catherine Ludvik,“A Harivamsa Hymn in Yijing's Chinese Translation of the Sutra of Golden Light”,Journal of the American Oriental Society, vol. 124,no.4,2004, pp.707-734.谭代龙《义净译经身体运动概念场词汇系统及其演变研究》,语义出版社,2008年。

③ S. Bagchi ed., Suvarnaprabhasasūtram,(Buddhist Sanskrit Texts, 8), Darbhanga: The Mithila Institute, 1967. p. 86.

④ 《大正新修大藏经》第16册,第350页上。《大正新修大藏经》,共100册,高楠顺次郎、渡边海旭等编纂,东京:大藏经刊行会,1924-1934年。下同。

⑤ 《大正新修大藏经》第19册,第583页上。有关施护译经的新近讨论,参见范慕尤《重估施护译经的价值与意义》,《中山大学学报(社会科学版)》2010年第4期,第117-123页。

⑥ 《大正新修大藏经》第24册,第101页上。[僧]即《破僧事》,全称《根本说一切有部毗奈耶破僧事》。下同。

⑦ Raniero Gnoli, ed., The Gilgit Manuscript of the Sanghabhedavastu, Being the 17th and Last Section of the Vinaya of the Mūlasarvāstivādin,Part I,Roma:Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente,1977. p. 17.

⑧ 《大正新修大藏经》第3册,第934页上。

⑨ 《大正新修大藏经》第1册,第362页下至363页上。

⑩ 《大正新修大藏经》第1册,第418页上。

(11) 《大正新修大藏经》第29册,第65页下。明本中将“末”误刻作“未”。

(12) 《大正新修大藏经》第53册,第277页上。

(13) 《大正新修大藏经》第30册,第287页下。

(14) 《卍续藏经》第42册,第205页下。《卍续藏经》,共150册,前田慧云、中野达慧等编集,京都:藏经书院刊行,1905-1912年。

(15) 《大正新修大藏经》第41册,第888页中。

(16) 《大正新修大藏经》第1册,第220页下。

(17) 《大正新修大藏经》第3册,第933页下。

(18) 出久保周誉校订《梵文孔雀明王经》(Arya-Mahā-Māyūrī Vidyā-Rājnī),山喜房佛书林,1972年。

(19) 《大正新修大藏经》第19册,第581页下。

(20) 《大正新修大藏经》第13册,第830页下。

(21) 《大正新修大藏经》第16册,第453页上。

(22) 《大正新修大藏经》第23册,第1048页下。《皮革事》全称为《根本说一切有部毗奈耶皮革事》。下同。

(23) N.Dutt,ed., Gilgit Manuscript, vol. Ⅲ:Mūlasarvāstivādavinayavastu, part Ⅳ, Calcutta 1950 (Delhi 1984),p.159.Cf. Sitansusekhar Bagchi, ed., Mūlasarvāstivādavinayavastu,vol.ii., Buddhist Sanskrit Text NO. 16,Darbhanga:The Mithila Institute of Post-graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, 1967. p. 154.

(24) 《大正新修大藏经》第54册,第970页中。

(25) 《大正新修大藏经》第54册,第974页上。

(26) 《大正新修大藏经》第21册,第224页下。

(27) 《大正新修大藏经》第16册,第446页上。

(28) 《大正新修大藏经》第16册,第350页中。

(29) 《大正新修大藏经》第16册,第393页中。

(30) 《大正新修大藏经》第23册,第1023页下。[家]即《出家事》,全称《根本说一切有部毗奈耶出家事》。下同。

(31) C.Vogel & K. Wille,“Some more Fragments of the Pravrajyāvastu Portion of the Vinayavastu Manuscript Found Near Gilgit”,Sanskrit-Texte aus dem buddhistischen Kanon: Neuentdeckungen und Neueditionen Ⅱ,ed., by Jens-Uwe Hartmann etc., Gottingen:Vandenhoeck & Ruprecht,1992. p. 80. Cf. Sitansusekhar Bagchi, ed., Mūlasarvāstivādavinayavastu, vol. ii., p. 86.

(32) 有关四部吠陀的译法,另见陈明《〈根本说一切有部毗奈耶药事〉辞汇选释》,“四典/四明”条,《敦煌吐鲁番研究》第11卷,2009年,第403-405页。

(33) 《大正新修大藏经》第23册,第1023页下。

(34) C. Vogel & K. Wille,“Some more Fragments of the Pravrajyāvastu Portion of the Vinayavastu Manuscript Found Near Gilgit", p. 81. Cf. Sitansusekhar Bagchi, ed., Mūlasarvādavinayavastu, vol. ii.,p.86.

(35) 《大正新修大藏经》第24册,第60页中。[药]即《药事》,全称《根本说一切有部毗奈耶药事》。下同。

(36) Sitansusekhar Bagchi,ed., Mūlasarvāstivādavinayavastu, vol. 1, Buddhist Sanskrit Text No.16, Darbhanga:The Mithila Institute of Post-graduate Studies and Research in Sanskrit Learning,1967. P. 80.

(37) 《大正新修大藏经》第23册,第1048页下。

(38) N.Dutt,ed., Gilgit Manuscript, vol. Ⅲ: Mūlasarvāstivādavinayavastu, part Ⅳ,Calcutta 1950 (Delhi 1984),p.159. Cf. Sitansusekhar Bagchi, ed., Mūlasarvāstivādavinayavastu, vol. 2, p. 154.

(39) 《大正新修大藏经》第23册,第178页上。

(40) 《大正新修大藏经》第22册,第782页中。

(41) Sitansusekhar Bagchi,ed., Mūlasarvāstivādavinayavastu, vol.1, p.242. Cf. N. Dutt, ed.Gilgit Manuscript, vol. Ⅲ,part 2:Mūlasarvāstivādavinayavastu, Srinagar-Kashmira: Calcutta Oriental Press,1942, pp. 150-173.

(42) 《大正新修大藏经》第23册,第631页下。

(43) 《大正新修大藏经》第23册,第691页中。

(44) 《大正新修大藏经》第23册,第724页上。

(45) 《大正新修大藏经》第23册,第887页中。

(46) 《大正新修大藏经》第9册,第680页中至下。

(47) 《大正新修大藏经》第14册,第403页下。

(48) 《大正新修大藏经》第14册,第407页中。

(49) 《大正新修大藏经》第2册,第721页下。

(50) 《大正新修大藏经》第22册,第910页下至911页上。

(51) 《大正新修大藏经》第3册,第119页下。

(52) 《大正新修大藏经》第4册,第405页上。

(53) 《大正新修大藏经》第24册,第150页中。

(54) Raniero Gnoli,ed., The Gilgit Manuscript of the Sanghabhedavastu,Being the 17th and Last Section of the Vinaya of the Mūlasarvāstivādin, Part Ⅱ,Roma:Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente,1978. p.262.

(55) 《大正新修大藏经》第54册,第975页中。

(56) 《大正新修大藏经》第19册,第472页中。

(57) 《大正新修大藏经》第24册,第147页下。

(58) Raniero Gnoli,ed., The Gilgit Manuscript of the Sanghabhedavastu,Being the 17th and Last Section of the Vinava of the Mūlasarvāstivādin,part Ⅱ,p.254.

(59) 《大正新修大藏经》第24册,第149页中。

(60) Raniero Gnoli,ed., The Gilgit Manuscript of the Sanghabhedavastu,Being the 17th and Last Section of the Vinava of the Mūlasarvāstivādin,Part Ⅱ,p.259.

(61) 《大正新修大藏经》第24册,第150页上。

(62) Raniero Gnoli,ed., The Gilgit Manuscript of the Sanghbbhedavastu, Being the 17th and Last Section of the Vinaya of the Mūlasarvāstivādin,Part Ⅱ,p.261.

(63) 《大正新修大藏经》第54册,第973页上。

(64) 谭代龙《义净译著中的注文及其作者之研究》,《青海师范大学学报》(哲学社会科学版)2006年第1期,第114-120页:《略论义净译著中的注文在词汇史中的研究价值》,《重庆三峡学院学报》2006年第4期,第51-54页。

(65) 参见季羡林《佛教的倒流》,收入《季羡林全集》第十五卷《学术论著七》(《佛教与佛教文化》一),外语教学与研究出版社,2010年,第313-354页。

(66) 陈寅恪《莲花色尼出家因缘跋》,原载《清华学报》第柒卷第壹期,1932年;收入《陈寅恪集·寒柳堂集》,生活·读书·新知三联书店,2001年,第169-175页。

(67) 事见梁会稽嘉祥寺沙门释慧皎撰《高僧传》卷六(义解三)“释僧叡传”。

![]()