一、前言

《张胜温画卷》是云南白族王国的重要艺术瑰宝,为白族大理国(937-1254)僧统张胜温于利贞皇帝(段智兴,1172-1200年在位)登基次年即筹划的巨幅作品,据画卷跋语的释妙光题记,费时八年,成于盛德五年(1180)。图长53英尺,高12英寸,分为134幅,内含700多个人物造型,所以又通称为长卷(Chapin 1936)。张胜温仔细描绘出大理圣境苍山洱海的雄伟,而将栩栩如生的帝王将相与各式奇特惊耸的神只罗列其中。张胜温以细腻写实的笔法,将显密佛教的佛、菩萨、护法神、高僧、圣徒,以及南诏(748-902)与大理的王室谱系,以图像的方式,钜细靡遗地保存下来,为十二世纪白族人眼中的佛教世界留下珍贵的记录。尤其画卷描述的南诏与大理时期,文字书写的史料不足,而使得如此具象的描绘愈形重要。

《张胜温画卷》于明代流落中国江南寺院,曾经遭受水渍,沾黏不开,而被割裂成幅帙,因此原始的顺序已经紊乱。後来辗转流入宫中,成为皇室御宝。乾隆皇帝(1736年-1795年在位)认为此画以跣足的白族国王拉开序幕,“名实不称”,请丁观鹏模拟原画,由章嘉国师注明佛像之名称,分裂为《蛮王礼佛图》和《法界源流图》。章嘉为密宗一代宗师,其佛像造型的知识有助于辨别《张胜温画卷》中的神只源流,但是亦因其宗派立场,重新排列并增减原画篇幅。数度割裂排序之後,《张胜温画卷》原有的结构已经很难复原。(李霖灿1982:3,侯冲1995:9-14,邱宣充1992a)

目前《张胜温画卷》为台北故宫博物院珍藏,《法界源流图》存于吉林省博物院,与画卷同时期的石窟塑像,则仍巍然耸立于剑川石钟山地区。画卷、石窟雕像和白族的神话传说,互相辉映,成为重构白族历史的重要凭证。

如此精致庞大的张胜温画卷,出自宫廷僧领之手,又包含王室谱系,显示其政治宣传的重要作用。画卷第一段的内容是由利贞(1172-1199年在位)率领的贵族、臣僚、将领和十六国国王,行进大理坝子的山水之中,逶迻礼佛。而其中有王室出巡和朝仗的壮观场面,亦在四川大足石窟和剑川石钟山岩壁上被发现,两地正好位于大理国南北重要国界上。(李家瑞1958:59-60,李玉珉1991a)可证《张胜温画卷》是研究云南大理国世界观和政治观的重要资料。虽然画卷中佛像、人物杂沓,很难辨别源自何部经典,但是就整体而言,笔者倾向将其“包罗万象”的皇家博物馆风格视为此画构图的意义架构。以画幅呈现的想象空间为王轴,将134幅场景分为(1)法会、(2)经变、(3)佛教神只与圣徒、(4)转轮王的供养系谱四个主题,以便探讨张胜温画卷所呈现的宗教宇宙和政治系谱。

宗教的教祖往往兼具救世主的角色,而佛教中能够结合天命和人治,建立佛国的圣王,并非释迦牟尼,而是指虔信护法的帝王——转轮王(cakravartin)。帝王的庇护在佛教的发展中扮演决定性的角色,传播佛法之阿育王(Asoka),即是佛教圣王的绝佳典范。佛教有文化传播者之称,僧团所引介的各类仪式服务和知识技术,常常是各地王室接受佛教的原因。佛教将这些发展为转轮王应有的配备,作为帝王护教弘法的宗教报酬。譬如转轮王出世,有七宝相随(Saptaranta:法轮、摩尼珠、马宝、象宝、典库治才、勇将、贤妃)。因此转轮王的典范在助佛教传播的途径中,发挥争取各地王室支持的重要功能(古正美 1993)。本文研究主题即为长卷如何呈现云南国王为转轮王以及其意涵。

二、研究回顾

南诏和大理位于云贵高原,统领诸部落,以大理为首都,由剑南道北通长安,东邻吐蕃,与中国、吐蕃两大强国合纵连横,贸易往来或劫掠边界,数度击败中国军队,强大时统治区域曾经远达泰国和越南北部。此一由陇西、四川延伸到云南、东南亚的通道,与北方丝绸之路齐名,通称为“茶马古道”,而大理则居其枢纽。(Backus 1981:9,18,163)白族大理国所处之交通枢纽位置,亦是汉传、藏传和南传佛教的交汇重镇。南诏国王同时与唐、吐蕃王室联姻,公主的妆奁中,不乏佛教像典,而缅甸来朝贡,亦携来南方的佛教艺术珍品。南诏末期遣贵族子弟数千人入蜀求学,立佛教为国教,大理又以佛经设科举取士,朝廷执笏者多为儒僧,佛教促进大理的文化发展,影响其民生至钜。所以大理于唐末之际,即被中国称为“南方佛国”。(郭松年1988)

《张胜温画卷》涵盖的佛教圣凡造型一如其交通网路,涵盖印度、东南亚、长安和西藏的佛教特色。(Chapin 1970:9,Shiniji 1977)再加上云南复杂的民族生态、隔离的地形,各式各样宗教融会的痕迹随处可寻,如崖画、石窟、壁雕、经幢、铁柱、寺塔等。因此前人的研究多朝宗教互动的方向进行,而且特别重视其中的密教成分,试图将云南所受密教的影响,定位为藏传和南传佛教在中国汉传佛教南方打开的窗口。《张胜温画卷》中的密教神只即被视为此假设的最佳证据。以观音造型为例,中原式的观音女像未主宰画卷的观音造型,画卷罗列了二十种(一说十六种)造型殊异的观音形象。从《妙法莲华经·观世音菩萨普门品》里著白袍、执柳枝莲华、撒净瓶水的柔美观音,到多头重面、手握武器、脚踏恶鬼的狰狞观音,《张胜温画卷》中显密并呈的观音造型,被视为白族同时接受汉传和藏传佛教的证据。

Alexander C.Soper曾经形容张胜温画卷为:“因为纯粹的中国因素与清楚的印度式(或早期云南地方的)色彩并列,(它)并不仅仅是一个佛教领域的作品;它还是一篇世俗的历史,甚至是一幅风俗画。”(Chapin 1970:9)大理当地的白族学者,则偏向将《张胜温画卷》视为白族独特的密教形式——阿阇梨教的源头。张锡禄于1999年出版的《大理白族佛教密宗》一书中,引用杨郁生对白族艺术的观察“有佛像就有皇帝出现”,大胆推断《张胜温画卷》将佛像与国王并列,使得国王成为白密(阿阇梨教)的神只(张锡禄1999:165-167)①。

除了显密、本土与外来的宗教派别之争,亦有学者据《张胜温画卷》研究唐宋之际流传于中国南方的佛教宗派。李家瑞推断画卷中有华严三圣,因此《华严经》应该已经传入大理(李家瑞1958)。马可瑞(John R.McRae)则发现《张胜温画卷》中存有现今最早禅宗六祖的图谱,而且净土宗缺席,但是他并未解释何以大理未发生禅净融的现象。(马可瑞1991)李玉珉以经典为根据,研究《张胜温画卷》如何呈现药师琉璃光佛会与十二大愿和《观世音菩萨普门品》的观音形象(李玉珉1987;1991)。由于画卷的次序不确定,李玉珉的研究方法是从确定单幅或某组佛像的身份著手。如此画卷中显教的成分确定,而显密混杂的问题依然未解。侯冲则采取另一种比较大胆的尝试,将整幅画卷视为一整体性的结构,由山门、大殿到法会,比较寺庙的建筑组成,为无法确定画幅次序的《张胜温画卷》提供主题解析的途径(侯冲1995)。

近年来连瑞枝对云南佛国的研究,更加强调《张胜温画卷》所重现的南诏大理的国家神话。连瑞枝认为所谓的“云南佛国”为十五世纪明朝力量进入此地後的创造,《南诏图卷》的梵僧观音以及《张胜温画卷》的建国观音为阿嵯耶观音的化身,这两幅画展示了佛教观音圣王如何降服云南巫术社会,合理化其王权统治的过程。连瑞枝指出的後来建构,更重要的是解释了当云南王权臣服于明朝统治後,当地菁英由王权庇护的僧侣转变为民族(地方性)僧侣时,将观音王权转为众人祖先的神以延续其领导地位。(连瑞枝2007)

三、信史与神话的互映

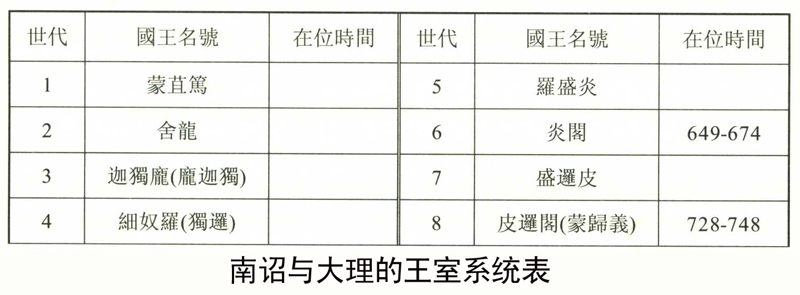

目前对《张胜温画卷》的研究已经能确定对其间历史人物的考证。为帮助读者了解本文接下来的论述,所以下文将先介绍南诏和大理的历史与政治背景。综合李家瑞整理出的南诏神话与历史两个世系,和其他学者的考证,可知南诏与大理的王室系统如下表:(张旭1990:141-153:张锡禄1991: 114-115;徐嘉瑞1985:151-180)

*南诏命名方式为儿子继承父亲名字的最后一个字为所谓的姓。

*隆舜国王统一南诏境内部族,并且扩张版图至泰缅边界,奠定了此后大理国的大致疆域。但是另一方面,他的穷兵黩武也使其圣王声誉充满争议性。南诏之後郑买嗣立大长和国,在位七年;908年郑铸佛万尊,为杀死南诏王族忏悔。赵善政立大天兴国,在位两年;杨乾贞立大义宁国,在位七年。

大理王室世系与重要事迹则如下:

第一代 段思平 (937-944在位)

第二代 段思英 (945,父子世袭,废为僧)

第三代 段思良 (946-951,兄终弟及)

第四代 段思聪 (952-968,父子世袭)

第五代 段素顺 (969-985)

第六代 段素英 (986-1009)

第七代 段素廉 (1010-1022)

第八代 段素隆 (1023-1026,侄归位叔,禅位为僧)

第九代 段素贞 (1027-1041,父子世袭)

第十代 段素兴 (1042-1044,被废)

第十一代 段思廉 (1045-1074,旁系入继,禅位为僧)

第十二代 段连义 (1074-1080,父子世袭,被弑)

第十三代 段寿辉 (1080-1081,禅位为僧)

第十四代 段正明 (1082-1094,禅位为僧)

後理国:高升泰据国两年,号大中国,子泰明还政于段正淳。

第十五代 段正淳 (1096-1108,禅位为僧)

第十六代 段正严 (和誉,1109-1147,禅位为僧)

第十七代 段正兴 (义长,1148-1171,禅位为僧)

*段正兴在位期间为太子段易长生、段易长兴,造观音铜像置崇圣寺大塔中。

第十八代 段智兴 (1172-1199)

*1179年工匠金牌杨天王秀在剑川石钟山凿窟:1180年张胜温画大理国

段智兴及相国高氏与其他文武官员礼佛图成。

第十九代 段智廉 (1200-1204)

第二十代 段智祥 (1205-1238,兄终弟及)

第二十一代 段祥兴 (1239-1251,父子世袭)

第二十二代 段兴智 (1252-1254)

*1254年蒙古军攻陷都城,大理国亡。

《张胜温画卷》中最重要的南诏大理国王为利贞皇帝,他不但下令制画,而且是画幅39-41的释迦牟尼佛法会,以及画幅63-67的皈依释迦牟尼佛法会中的供养主。利贞皇帝即大理国国王段智兴,他出现的场合伴随转轮王的七宝,并且有正式封号土轮王。历来学者无法解释土轮王的由来,因为汉传经典中只依照国土大小分转轮王为“金轮、银轮、铜轮、铁轮”四种。但是藏传经典《时轮经》中将世界分为风轮、水轮、地轮以象徵构成宇宙的风、火、水、土、空间五种因素,风吹火起,水土相依,生命与空间依此源起。换句话说,地轮象征人类所居之大陆,即同上述象征全天下之金轮。大理国王以云南为世界中心,号称总领人类世界的转轮王,的确有经典根据,而且显示显密佛教在云南的交会。

其他幅帙的下方则分别罗列担任供养人的云南皇帝(画幅82,84,85,86,94,102,103,105)。供养人和转轮王皆属云南王室的证据最清楚的在画幅81。画中云南诸王依王室血脉围绕在一座舍利塔周围。舍利塔是佛教常用的象徵符号,譬如阿育王的转轮王事业即包括铸造八千座铁塔(浮屠stupa),并以神力将之遍布世界;因此舍利塔出土处,即象徵佛法曾传播到此。同时舍利塔为释迦牟尼厝骨之处,也象徵世界的中心。大理国时期,其京都阳苴咩城 (937-1253)的精神象徵确实也是塔。阳苴咩城建于南诏统一云南之後,当时城内的行政中心五华楼和大理城舍利水城里的行宫遥遥相对(汪宁生1982:139,141,143)。而阳苴咩城城北崇圣寺三塔中座为“法界通灵明道乘塔”,高高耸立于洱海边,俗称千寻塔(汪宁生1982:183)。崇圣寺为王室信仰中心,大理国11位帝王有7位于此出家。更重要的是,崇圣寺乃是为献给观音而建,观音正是代表王权。1925年三塔因地震而残破,所藏的许多观音铜像由此被发现;1978年在修复工作中,又发现千寻塔塔顶为空心,而且贮存了许多南诏大理时期的塔模、经幢和各种佛像(邱宣充1992b,1985)。其中特有的“雨铜观音”,即是张胜温画卷中的云南真身观音造型(Howard,1990:1-12)。既然塔在如佛在,佛在处成佛国,可证《张胜温画卷》的制作是大理王室将其政统塑造为转轮王神圣传承的诸多措施之一。

四、观音化身与转轮王

收罗各种观音造型是张胜温画卷最重要的特色,而画幅86,87,99,100和101的观音乃是照云南王的形象所作,故应为云南当地独创的观音造型(Chutiwongs 1984)。他们皆是头戴云南式高圆皇冠、上身赤裸、下系长裙、瘦长扁身的男性立像。由于一对乳头在平板的胸部上颇为突出,他们又有扣子观音的謔称(Howard,1990:10)。傅云仙则称《张胜温画卷》中的真身观世音菩萨称为阿嵯耶观音,与南诏特有的梵僧观音与建国观音,代表云南的观音造型。(傅云仙2006:26-39)云南观音造型以男性为主,有别于当时中原流行的观音女相。(Chapin,1944:145;Yu1995)

除了第87幅的观音缺乏标示,尚无法辨识之外,这些云南观音分别为建国观音(白族神话谓大理坝子为一梵僧开辟,後来证实为观音化身)(86)、真身观音(白语称阿嵯耶观音)(99)、易长观音(100)和救苦观音(101),都是南诏建国神话中的英雄(汪宁生1992,倪辂1990)。云南由蛮荒之地成为佛国,关键在观音化身之梵僧点化南诏建国,真身观音咸被认为隆舜的化身,而易长是大理国皇帝段正兴的皇家字号或法号。

《张胜温画卷》显示云南利用观音化身以神化其王室统治的策略。其真身观音是大理地区第一位以佛教信仰为官方意识形态的帝王隆舜。现代大陆学者认为《南诏画卷》中隆舜赤身,乃是象徵隆舜凶死。(汪宁生1992:197)但是白族的历史神话中,隆舜却非凶死,而是于打坐时安详坐化,而且其尸身没有腐败,一直维持直到十二天後的火葬典礼(木芹1990:169)。换句话说,隆舜已经圆寂成圣。

比较《张胜温画卷》中的易长观音,以及出土的易长观音铜像铭文,可知易长观音为大理国王段正兴的化身(1147-1171在位)。段正兴即《张胜温画卷》供养主段智兴之父。根据Soper的考证,“易长”指“易短为长”的神奇能力。(Soper,1971:85)。此神奇能力正好符合《妙法达华经·观世音菩萨普门品》中观音的善权方便神通力。而铜像铭文内容为:“皇帝骠信段正兴资为太子段易长生、段易长兴等造记。愿禄算尘沙为喻,保庆千春,孙嗣天地,标机相承万世。”国王段正兴为太子段智生、段智兴祈福,父子三人皆冠易长(观音)之名,显示对易长观音的信仰不仅是大理王室的家庭信仰,而且还是王族专属的名号。因为如上述,南诏时期白族之命名方式已经存在子继父名之连续性,而白族之命名方式虽然汉化,但仍见姓名之间加观音、药师佛等等菩萨名,如李观音得、张药师佛文,可能承袭命名旧制,但以家族保护神之名代替。而且根据连瑞枝的研究,大理时期,社会身份决定信仰模式。(连瑞枝2007:131-133)段正兴与其子女均加易长两字,显示易长观音是诸种观音中受皇室信仰的观音,此和前谓真身观音专属隆舜一样,被藉以有别于一般贵族、平民所奉养的观音,以神化帝王。

佛教史显示转轮王的王权有圣凡两面。一为法王(Dharmarajika)或大法师(Dharmabhanaka),揭示其以佛法治国的条件;一为全宇宙之大王(Maharaja),提供一普世王权之模式。贵霜王朝丘就却王(公元30年至公元80年间在位)循阿育王模式开展其帝国霸业时,即采取印度称号大王(Maharaja),用意即在标示其转轮王的神圣志业(古正美1993:391)。而云南王隆舜一连串的尊号中(缅甸语的骠信、云南当地的土轮王、藏语的擔界谦贱、印度语的摩诃罗磋),“摩诃罗磋”即“大王”Maharaja的音译。(汪宁生1992:194)这一长串尊号除了显示当时庞大的南诏帝国跨越不同语言区之外,亦可证南诏王朝的世界观和政治野心。何况隆舜于张胜温画卷中的形象,是承接释迦牟尼佛的转轮王,他使用和丘就却王一样的“全宇宙之大王”的帝号,证明当时南诏国是十分了解《悲华经》的转轮王信仰的(古正美1993)。

“真身”观音的概念在《张胜温画卷》的神只架构中非常重要。画卷中收集各式各样观音形象,体现了区域性、民族性的观音信仰差异;但是,只有南诏、大理的王是真的观音化身,以宗教统筹减少区域、民族的差异。此正统地位一旦确立,各地不同的观音信仰反而会加强大理国王的威信。对版图跨越具备不同佛教传统地区的云南王国而言,将皇权与观音信仰结合,以处理纷杂的佛教区域特性导致的问题,是维系其帝国的关键策略。

本文分析的“文本”——《张胜温画卷》,于云南特有的山川纹样、动植物、器物、服饰的背景上,绘满了佛教众佛的讲会、白族的圣王,即是转轮王与地上佛国的生动再现。而且这个神圣的空间是由诸佛系谱和大理王室的系谱交融而成,将历代圣王转进入观音的万佛殿。

五、观音国境与弥勒净土

从仪式的角度来看,《张胜温画卷》是大理国王巡境(procession)的舞台。巡境和朝圣(pilgrim)乍看是两个不相兼容的概念。巡境要为了巩固此一区域的界綫(Sangren 1987:157),区域性“神只”分身巡境,凝聚当地认同。而朝圣则往往是离开原有的生活领域,去接触神圣的中心(Turner 1973),以求更新精神力。在穿越的过程中,既加强与中心的联系,又能凸显朝圣队伍出发地的不同定位(Sangren 1987:99-100,157)。所以巡境与朝圣基本上都有塑造某地域集体定位的功能。而大理国王御驾亲自巡境,除了确定国界的疆域之外,因为他又标志着真正(真正)的观音化身,所以亦有建立洱海坝子为朝圣中心的功能。意即国王代表观音巡境,建立大理为观音信仰中心。

《张胜温画卷》的空间设置,即有洋葱一样层层包裹的标示作用。最外围是利贞领导的巡境队伍(1-6),而代表邻国远邦的十六国国王则组成朝圣队伍(131-134)。第二层是由洱海当地神只所守护的河口,象微大理国的关卡。(7-9)第三层又是仪式,由释迦牟尼佛以降魔印压制地下魔王(Mara),表示洁境的作用,卷尾对应的则是诸护法奉享的仪式(9,129-130)。紧接著洁净仪式,有八位水陆龙王(11-18)前导,还有天帝保护巡境(19-22),最後各种佛教护法殿後(116-128)。在如此壮观的队伍之行进中,仪式性开启圣地——大理坝子(10-22)——的中心弥勒佛会,像一座岛屿冉冉自洱海升起——因为四周水域中有象微白族食物的洱海特产——金鱼和角螺(张锡禄1992)。而画幅与画幅之间的联系,除了佛教的法器之外,点苍山上特殊的云彩纹路也常常出现。再加上大理开国的历代祖先和建国观音,整幅画将大理坝子建构为一神圣空间。

此一仪式的主礼者则是圣王化的大理国王,因为他们已经荣登神圣的观音谱系(Chapin 1944:153),而联系此圣凡谱系的关键则是建国观音和转轮王的善权方便(upaya)。画幅86上,梵僧模样的建国观音左方,跪有一位转轮王,标示为“奉册圣感灵通大王”。根据《南诏图卷》所载,开发洱海地区的梵僧曾经预言南诏第四任国王细奴罗(653-674年在位)的天命(Chapin 1944:159-171)。梵僧开国的神话可能显示佛教僧人开发云南地区的贡献(Yu 1995:15),以及佛教文化为大理地区典章制度制定的起源和根据。譬如大理国科举取士以佛经为题库,而且重要宰府多出自崇圣寺僧领。如张胜温担任的僧领职务,实际权势职能一如宰相。重要的是,藉由此开国梵僧的授记(vyākarana原指成佛,但是转轮王之福报亦为成佛),南诏王谱和大理地区都得到圣化。大理坝子成为被拣选之地,也更巩固其统治者为观音亲自应许之法定代理人的地位。

禅宗在大理国的发展,可能也解释了净土信仰何以在此地不兴。《张胜温画卷》中存有现今最早禅宗六祖的图谱,而且大理未发生禅净融的现象。大理王室与贵族信仰观世音,建立的都是禅寺。《悲华经》中授记观音的阿弥陀佛西方净土,却在《张胜温画卷》中缺席。《悲华经》观音是一位充满悲心大愿的王子,致力于转轮王的事功,而以善权方便使自己连续转世三十六代,代代皆为转轮王。而其积累的无比功德,获得释迦牟尼佛授记,继承阿弥陀佛的西方净土,号称“遍出一切光明功德山王如来”。(Gōtō 48-50,66-67)但是《张胜温画卷》中不见阿弥陀佛,却在画幅39-41出现“奉为法界有情等南无三会弥勒尊佛会”。

由现世观音化身的转轮王所呈现的弥勒净土,而非西方阿弥陀佛净土,继承了上述的释迦牟尼佛法会,吻合东南亚观音信仰与未来佛弥勒合一的趋势。John Clifford Holt研究东南亚的观音信仰,发现观音的神格有逐渐和弥勒混淆的现象(Holt 1991),而《张胜温画卷》以观音化身神化大理王权,又营造大理为弥勒净土。《悲华经》视观音与阿弥陀佛为父子关系,大理的观音信仰却强调王权,而略过观音菩萨为阿弥陀佛陪侍神、接引人们进入西方净土的使者身份,应当是可以理解的。

而且弥勒的佛国信仰有《弥勒上生经》与《弥勒下生经》两个系统。前者是信徒修行有成,上升弥勒菩萨的兜率天宫,後者是弥勒菩萨降生人间,以明王的身份建立人间佛国。後者即与白莲教的千禧年信仰相关,都期待菩萨降临人间,以帝王的身份改朝换代。

笔者认为《张胜温画卷》中主宰人间佛国的是观音化身的转轮王,因此仅呈现弥勒佛国。因为观音已经以转轮王的化身建立大理佛国,无须继承阿弥陀佛之西方净土。而转轮王取得自己的佛国的唯一条件即是成佛。换句话说,当观音化身的白族转轮王已经成佛,观音也已经成佛?应当有其自己的佛;进一步,大理国是观音佛王于人间建立的佛国,正符合《弥勒下生经》人间佛国的信仰。

大理地区剑川第16号石窟或许可以提供我们了解阿弥陀佛、观音佛和弥勒佛的关系。剑川石窟是南诏王室启建的佛窟,一系列洞窟沿山壁开凿,外悬栈道,而以皇帝巡狩行列开始。第16号石窟开建于850年左右,敬献给当时的南诏国王劝丰佑(即隆舜之祖父)(李家瑞1958)。石窟主尊是观音佛,其右肩後方浮雕成莲花坐姿之阿弥陀佛,大小仅达其座前弥勒佛的六分之一。(李玉珉1991:335)这是在大理境内发现的极少数的阿弥陀佛塑像之一。石窟中佛像的大小与位置显示,净土经典中观世音菩萨未来要继承阿弥陀佛净土的授记,比不上现在观音佛已经与未来佛弥勒平等的宣示。对石窟的供养人而言,弥勒佛比阿弥陀佛重要。而且此窟是要敬献给当时的国王劝丰佑。几乎与此窟同时兴建的皇家寺院崇圣寺(836年落成),亦是敬献给雨铜观音,显示当时王权已经与观音转轮王的信仰发生关联。因此第16号石窟呈现的阿弥陀佛、观音佛和弥勒佛的关系,至少暗示当时观音转轮王与未来佛弥勒的关系胜于观音转轮王与阿弥陀佛。

笔者认为第16号石窟建成的850年前后,正是云南地区阿弥陀佛和观音菩萨王的关系过渡到观音转轮王承继弥勒佛未来佛国的时代。造像中观音转轮王比拟为弥勒佛的神格,而将阿弥陀佛的地位由观音转轮王“将来将继承的”父亲变成“过去被超越”的父亲。而根据《悲华经》,得到自己佛国的观音转轮王,已经不是菩萨,而是如来(tathāgata),即等于佛的果位。在这样的提升之下,观音转轮王不但在大理成佛,而且还被视为弥勒佛的继承者。

此外,画幅39-41“南无三会弥勒【菩萨】佛会”中,坐在弥勒佛与转轮王之间的长眉梵僧身份,也是颇值得推敲。就僧俗关系而言,所谓转轮王的功业,是以实际的政经甚至军事力量扩展佛国的版图。转轮王护法、弘法,而法王讲法。因为转轮王表达虔信的重要方法即是兴隆僧团、不逾越僧俗界限。相对地,僧团提供仪式和其他服务,帮助他合理化和维持他的治权。僧团中对转轮王十分有贡献的领袖,正是扮演法王的角色,辅佐国王。这是长眉梵僧之座位介于弥勒佛与转轮王之间的理由。但是长眉梵僧是谁?因《张胜温画卷》中禅宗法脉部分,摩诃罗磋亦是从一梵僧手中接到象徵授记之信物。由于南诏与大理王权的合法性来自开国的梵僧观音,所以此梵僧即可能象徵云南的观音,更加强调云南观音继承弥勒的佛国/龙华三会。未来佛弥勒和观音化身的转轮王共同实践的人间佛国,即是《张胜温画卷》勾勒的大理佛国。

六、结论:失去佛国的白族观音王

《张胜温画卷》建构的白族观音佛国,披露了一个融合宗教神话和政治象徵的空间,将观音信仰具象化以保障其王权。但是画卷本身毕竟是官方制作,因此接著的问题是,此一观音化的转轮王佛国,是不是一个意识形态上的乌托邦?以南诏大理时期石窟和崇圣寺塔藏的出土文物为佐证,《张胜温画卷》陈列的各种佛教传统和云南当地开发建国神话混杂的现象,其材料应该不限于成画的十二世纪;但是如此慎重其事的钜作,欲反映的未必是过去的南诏大理历史。因此在分析《张胜温画卷》的佛教政治理念之後,我们有必要再来检阅实际的政治背景。

虽然南诏和大理国于地理位置和治国策略上,的确具有相当强的连续性,但是只有南诏王隆舜曾经真正统一云南,实行中央集权,并且趁中原动乱之际,联合吐蕃,攻打四川,形成与中原王朝、吐蕃鼎足而立的局面(汪宁生1989)。大理王室段氏则从未享有如此强大的统治权。

隆舜的王权并未持久,云南还是恢复部族互相竞争的局面,大理王朝的情况似乎更是每况愈下,恢复到部族联合统治的局面,而且大理尊贵一如国师的府宰还与王室抗衡。善阐府(今昆明)高氏部族极盛于高升泰之时,高升泰位为国公,权倾一时,甚至废黜大理国王段正明(1082-1094年在位)为僧,自行篡位。政权易位两年後,高升泰死前仍将帝位归还给段氏家族。但是这只是政治协商的结果,此後高家世袭国公,一切朝政仍归高氏管理,连外交使节都只晋见高国公,而高氏更霸占云南最富裕的地区(昆明为大理东都),横征暴敛。内战连连,王权不振的後大理国时期,于焉展开。(木芹1990:286-291)

高氏独揽国公位置的结果,是大理国的部族政治更加混乱。因为国公掌管任命和罢免朝廷官僚的权力,部族之间时有争议。甚至高氏本族後来也分裂,各以榆城和观音为号。双方僵持不下时,则诉诸段氏象徵性的帝王权威,要求仲裁。但是段氏位高权弱,并无实际约束力量。而且双方稍有不顺意处,则谴责段氏不公。段氏动辄得咎,处境十分艰难。段正严就曾经因为高氏两派族人争权,而遭到刺杀报复。虽然侥幸保全生命,但是段正严还必须称许刺客为“义士”,因为他们忠于领主而非国王。(木芹1990:273)在高氏的跋扈之下,段氏王室蜗居在京城大理这个小小的坝子里,委曲求全,以维系其象徵性的云南王王权。

即使如此,後大理国的国王并不能脱逃可悲的命运,他们必须为其“神圣”付出代价。1096年段正淳即位,十二年後,彗星出现,瘟疫发生,于是他责己逊位。1147年两日同出,太白金星侵入月亮轨道,无名大火吞噬三千多户民房,三十八部蛮族入侵,东都昆明沦陷,于是段正严退位。段正兴继位,1172年又因奇怪的大雾笼罩京城十六天而下台。三位皇帝都因为天象异常逊位,而且三人都被送入佛门为僧。(木芹1990:269,273,275,283)转轮王既然是天上佛国的继承者,他们也必须为天国(天空)的失序而负责。

在这种情况之下,大理国最後一位皇帝段兴智所受到的压力不言而喻相当巨大。特别是高氏不但篡夺他的统治权,还威胁到他的王权神化。段智兴的父亲段正兴号义长,为他铸造易长观音铜像祈福,于像背刻铭赐名段易长兴,以建立观音正统,但是与段智兴同时期的高国公妙,则开始用观音为其法号和族名。原本高氏以其辖地榆城为号,至高妙遂分裂为榆城派和观音派。(木芹 1990:291)虽然段氏以观音转轮王为象微的王权,偏安于宗教首都--大理,然而稍有不慎,他还是会步上前面三位国王的後尘,不是生活在被刺杀的危险中,便是被逼退位出家。但是另一方面,政治、经济和军事全为高氏控制的段氏王朝,却又必须依赖高氏来对抗各地风起云涌的部族叛变。

在这种情况之下,张胜温为段智兴(利贞皇帝)制作了画卷。画卷制作的动机并不清楚。重申君权神授,可能希望号召云南其他部族勤王,帮助段氏夺回政权。画卷里的观音佛国可能是为了唤起分崩离析的大理国共同的族群意识,也可能是段氏营造的避难所和乌托邦。宗教符号和政治象徵相互缠绕,建构出一个诡异的失乐园,让利贞皇帝在仪式性的漫游期间,宣示大理坝子的中心地位。

我们无从得知大理国王段智兴的心情,但是藉由《张胜温画卷》,我们得以一窥中古时期云南各种佛教传统混杂的情况,佛教观音信仰的多样性,以及转轮王与佛国信仰的政治意涵。而大理段氏的情况要到1253年蒙古攻占云南之後才改善。因为蒙古人强大的军队维持了云南的统一,并且将治理云南的权力委托段氏,由段氏世袭总管一职。大理国王段氏于是脱下观音佛国土轮王的冠冕,成为云南的土霸王总管,终于“夺回”长久以来旁落高氏手中的统治权。

参考书目

汪宁生

1982 《云南考古》,昆明:云南人民出版社。

1989 《中国西南民族的历史与文化》,昆明:云南民族出版社。

1992 《南诏图卷考释》,云南省文物管理委员会编,南诏大理文物,页186-203。北京:文物出版社。

〈明〉倪辂辑、木芹会证

1990 《南诏野史会证》,昆明:云南人民出版社。

古正美

1993 《贵霜佛教政治传统与大乘佛教》,台北:允晨文化实业股份有限公司

李玉珉

1987 《张胜温梵像卷之观音研究》,《东吴大学中国艺术史集》15:226-274。

1991a 《南诏大理佛教雕刻初探》,蓝吉富编,《南诏大理佛教论文集》,页347-384。台北:佛光书局。

1991b 《张胜温梵像卷药师琉璃光佛会与十二大愿之研究》,释恒清等编,《佛教的思想与文化——印顺导师八秩晋六寿庆论文集》,页341-356。台北:法鼓出版社。

李家瑞

1958 《石宝山石窟王者像三窟试释》,李家瑞等编,《大理白族自治州·历史文物调查资料》,页59-63。昆明:云南人民出版社。

李霖灿

1982 《南诏大理国新资料的综合研究》,台北:故宫博物院。

徐嘉瑞著,李家瑞校

1985 《大理古代文化史稿》,香港:三联书店。

马可瑞(John R.McRae)著,谭乐山译

1991 《论神会大师像:梵像与政治在南诏大理国》,《云南社会科学》1991:3:89-94。

邱宣充

1992a 《张胜温画卷及其摹本的研究》,云南省文物管理委员会编,《南诏大理文物》,页175-185。北京:文物出版社。

1992b 《南诏大理的塔藏文物》,云南省文物管理委员会编,《南诏大理文物》,页128-139。北京:文物出版社。

1985 《千寻塔藏各类塔模与经幢简介》,云南省编辑组,《云南民族民俗和宗教调查》,页127-143。昆明:云南民族出版社。

侯冲

1991 《以张胜温画《梵像卷》看南诏大理佛教》,《云南社会科学》,1991:3:66,81-88。

1992 《关于张胜温画《梵像卷》的结构及复原问题》,《云南宗教研究》1992:2:9-14。

1994 《南诏大理写经与南诏大理密教》,《云南宗教研究》,1994:1: 7-14。

1995 《南诏大理汉传佛教绘画艺术——张胜温绘梵像卷研究》,《民族艺术研究》,1995:2:64-73。

〈元〉郭松年

1988 《大理行记》,于希贤、沙露茵选注,《云南古代游记选》,页152-157,昆明:云南人民出版社。

张旭

1990 《大理白族史探索》,昆明:云南人民出版社。

张锡禄

1992 《白族对鱼和海螺的原始崇拜初探》,《南诏与白族文化》,页131-137。北京:华夏出版社。

1999 《大理白族佛教密宗》,昆明:云南民族出版社。

傅云仙

2006 《阿嵯耶观音》,昆明:云南美术出版社。

连瑞枝

2007 《隐藏的祖先——妙香国的传说和社会》,北京:三联书店。

蒋义斌

1991 《南诏的政教关系》,蓝吉富编,《云南大理佛教论文集》,页79-116。台北:佛光书局。

Backus, Charles.

1981. The Nan-chao Kingdom and T'ang China Southwestern Frontier, New York: Cambridge University Press.

Chapin, Helen B.

1936 "A Long Roll of Buddhist Images", Journal of the Indian Society of Oriental Art, (June 1936): 1-24; (December 1936): 1-10; and (June 1938): 26-27. Alexander C. Soper, rev., Artibus Asiae, XXXⅡ, 1(1970):5-41; XXXⅡ,2/3(1970): 157-99;XXXⅡ,4(1970):259- 306;XXXⅢ, 1/2(1971): 75-142.

1944 "Yünnanese Images of Avalokitesvara", Harvard Journal of Asiatic Studies Vol.8, no.2:131-186.

Chutiwongs, Nandana.

1984 The Iconography of Avalokitesvara in Mainland South East Asia, Rijksuniversiteit te Leiden.

De Mallmann, Marie Thérèse.

1951 "Notes sur les bronzes du Yunnan représentant Avalokitesvara", Harvard Journal of Asiatic Studies 14, no. 3/4:567-601.

Forte, Antonino.

1988 Mingtang and Buddhist Utopias in the History of the Astronomical Clock: the Tower, Statue and Armiliary Sphere Constructed by Empress Wu, Paris: Ecole Franocaise d'Extrème-Orient.

Gōtō Daiyō

1958 Kanzeon Bosatsu no Kenkyū, Tokyo: Sangibō Butsurin.

Holt, John Clifford.

1990 Buddha in the Crown: Avalokitesvara: the Buddhist Tradition of Sri Lanka, New York: Oxford University Press.

Howard, Angela Falco.

1990 "A Gilt Bronze Guanyin from the Nanzhao Kingdom of Yunnan: Hybrid Art from the Southeastern Frontier", The Journal of the Walters Art Gallery, 48:1-12.

Sangren, P. Steven

1987 History and Magical Power in a Chinese Community, Stanford: Stanford University Press.

Shiniji, Nishikawa.

1977 "A New Approach to the Long Scroll of Buddhist Images, Painted by Zhang Shengwen of the Kingdom of Dali", ARS Buddhica, 111:52-74; 118 (1978): 59-96.

Turner, Victor

1973 "The Center Out There: Pilgrim's Goal", History of Religions 12.3: 191- 230.

Yu, Chunfang.

1992 "Puto Shan: Pilgrimage and the Creation of the Chinese Potalaka", In Pilgrims and Sacred Sites in China, 190-245. Susan Naquin, and Yu Chunfang eds., Berkeley: University of California Press.

1995 "The Cult of Kuan-yin in Yunnan", Unpublished manuscript for the Conference of Bai Buddhism, Cornell University, April 1995, Ithaca.

① 张锡禄还假设张胜温本身即是重要的阿阇梨。侯冲指出,白族佛教为密宗此说起源于前辈学者对大理经卷《护国司南抄》某字的误读,但是密宗之说仍然甚嚣尘上。(侯冲1994)

![]()