二 抗日民主选举制度的确立与实施

1937年2月中共中央在《致中国国民党三中全会电》中表示,“在特区政府区域内,实施普选的彻底的民主制度”。5月12日,西北办事处召开行政会议,讨论并通过了由“特区选举起草委员会”起草的《陕甘宁边区选举条例》。

《陕甘宁边区选举条例》共13章29条。该条例“遵照国民政府国民代表大会选举法民主的原则,并依据陕甘宁边区的特殊情形而制定”;“采取普遍的直接的平等的无记名的选举制,保证实现彻底的民主。”

“条例”在选举资格中规定:“凡居住陕甘宁边区区域的人民,在选举之日,年满16岁的,无男女、宗教、民族、财产、文化的区别,都有选举权和被选举权”。“犯下列各条之一的人,没有选举权和被选举权:1、有卖国行为经法庭判决者;2、经法庭判决有罪剥夺公权期限未满者;3、犯神经病者;4、第一项人的家属,但其家属如系革命者不在此例。”这里虽然没有明确规定“不分阶级”,但规定无“财产”的区别,已经包含了不分阶级的含义。

条例对选举议员的人数比例中规定:各级议会区域选举被选人与居民的比例为:“一、乡代表会,每居民20人得选举代表1人。二、区议会,每居民50人得选举议员1人。三、县议会,每居民200人得选举议员1人。四、边区议会,每居民1500人得选举议员1人”。“不满法定人数而在法定的半数以上的,亦得选举议员1人,其人数在法定半数以下的,得选举候补议员1人”。“各级选举得按照当选人数,选出三分之一的候补议员,候补议员出席议会时,有发言权无表决权,候补议员以得票的次多数充之。”

“条例”规定,“乡长区长县长边区长官,边区法院院长由各级议会选举,但须得到出席议员三分之二以上的同意。”

各级议员的选举实行候选人的竞选,由“各政党及各职业团体提出候选人名单,进行竞选运动,在不妨害选举秩序下,选举委员会不加以任何阻止”。

各级选举由各该级选举委员会主持。“选举委员会由政府及各群众团体的代表组成,其人员以在该地工作或居住的人民为合格,遇特别情形时,可由上级政府从别处调去”。“各级政府现任长官不得为各级选举委员会委员。”①

这个选举条例确立了边区抗日民主的选举制度。据此规定,从7月份起,边区开始了第一次民主普选运动。这次选举是由西北办事处和边区政府主持进行的。

在《陕甘宁边区选举条例》公布以后,西北办事处设立了“边区选举委员会”,由司法内务部长蔡树藩任选举委员会主任,高朗亭为副主任,办理边区的民主选举事宜。为了搞好这次选举,选举委员会举办了领导选举运动的干部训练班,认真学习了选举条例和组织纲要,以及有关宣传材料,如谢觉哉写的《今年的选举运动》等。与此同时,选举委员会还进行了选举的具体组织工作,如制定选民登记表等,并开始进行选民的调查,这些工作均由内务部配合完成。

这次民主普选的任务是建立各级议会,并由议会选举同级政府。它是自下而上进行的。乡级选举于8月底完成,区级选举于9月20日左右完成,边区议员选举于11月底完成。乡、区、县三级在选举期间,均召开了议会或代表会议,并产生了议会或代表会的常设机构及同级政府新的领导人。边区则因抗战的影响,议会未能及时召开。所以,到1937年底边区第一次普选运动基本结束。

在边区真正实行民主普选这还是第一次,由于党和政府的高度重视,不仅顺利完成了选举任务,而且取得了成功的经验。

第一,此次选举充分说明人民不但需要民主,而且能够运用民主权利。在这次选举中,表现出边区人民的高度政治热情,参加选举的选民一般都在80%以上,有的地方更高。例如延安蟠龙区几乎全体选民参加了投票,许多极少出门的小脚女人,也骑着毛驴翻山越岭去参加选举。参加选举最少的地区也在半数以上。选民对于选举什么人十分关切,对议员和代表的候选人进行了热烈的讨论,慎重地投出自己的一票。

人民不但享有充分的民主,而且能够运用民主来监督政府,批评它的工作人员,直至罢免他们。各级政府在选举过程中,都必须向选民报告政府工作,并由选民评议。选举通过对政府工作的检查,批评,直至提出各种建议,既推进了政府工作,并考察了政府工作人员,然后决定再选举他,还是不选他,补充新的力量,都有明白的计算。这次选举成功的事实,证明有些人所鼓吹的“人民没有民主的习惯”、“没有民主的要求”、“缺乏民主觉悟”、“不可能实行民主”,只能实行“训政”的论调是没有根据的。

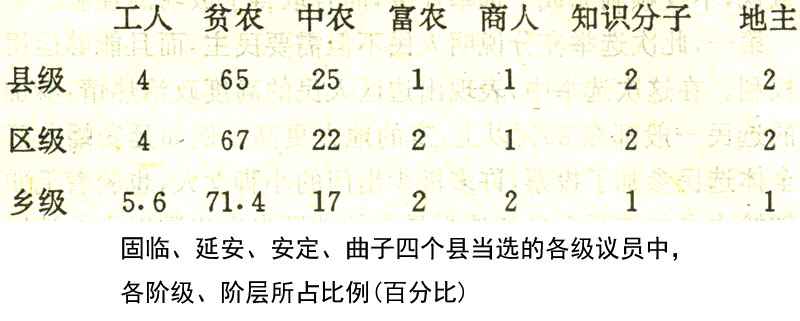

第二,普遍、直接、平等、不记名的选举是符合广大人民根本利益的最民主的选举方式。这种选举方式,既能充分发扬广大工农群众的革命积极性和创造性,也不致于使中间阶层的人士难以接受;即能充分反映工农群众的要求和保障工农的基本利益,也能使地主、资本家的合理要求和利益得到应有的照顾;既能紧密联系广大工农群众,也能团结一定数量的地主,资本家的代表人物。选举结果表明,工农基本群众占了绝大多数,同时也有地主,资本家(在边区主要是商人)的代表。绝没有一党派一阶级操纵包办现象,更没有贿选现象。据固临、延安、安定、曲子四个县当选的各级议员中,各阶级、阶层所占比例(百分比)是:

这样的选举结果对当初持怀疑态度的人们是一个极好的答案。有人说,给地主、资本家等以选举权是假的,只是名义上的;有人说,民主选举是形式,实际上将仍然是工农专政。选举结果的事实证明,选举是公正的、广泛的。通过选举,绝大多数人提高了认识,并积极投身民主运动,行使自己的民主权利。

第三,乡级选举是民主选举的基础。乡政府是边区政权的基层组织,是边区人民最直接的政权机关。因为边区的一切方针,政策都要经过乡政府的具体推行,边区各项任务的实现,乡村生产的发展,人民生活的改善,都与政府工作有直接联系。所以,群众最关心乡级的选举。而边区政府在领导选举工作中,也始终把重点放在乡级选举上,从试点开始,对于乡级选举的每一个步骤,各个环节,都抓得很好,通过乡级选举把乡政权变成真正为人民服务的机关。乡级选举的成功,为区、县级,以致边区级的选举打下了坚实的基础。

第四,创造了灵活多样的投票方式,摸索了边区开展选举运动的具体经验。为适应边区群众文化水平低,文盲人口占95%以上,交通不便等实际情况,在投票时,识字的采用选票;识字不多,或者是文盲的,则采用画圈、划道、点洞、投豆子等方法来计算选票。为适应边区地广人稀,集中选举困难较多的情况,采取分散投票的办法,票箱设至行政村,甚至自然村,并设有流动票箱,挨门串户,方便选民投票等等。这些措施,大大提高了选民参选的比例。

这次民主普选的胜利完成,标志着边区已彻底实现了从苏维埃制度向抗日民主制度的转变。陕甘宁边区首先实行了民主普选制度,它对各敌后根据地,对全国实行民主政治都具有重要意义。

① 《新中华报》1937年5月23日。