第三章 抗日战争前期边区的农业/第三节 边区农业的恢复和增长/三

三、部队、机关、学校的自给性农业生产

边区留守部队从事自给性农业生产开始于1938年。当时从事生产,主要是“由于经费不足,开始了生产运动。但在那时,我们还只令一部分部队试作种菜、养猪、打柴、做鞋等生产,其目的只是借以改良战士们的生活,还没有企图借以解决一般的财政供给。”①这次生产取得了很好的效益,“战士生活大大改善,例如保证了蔬菜的自给;每周可吃两餐猪肉。”②

1939年2月,在大生产运动动员会上,李富春提出当年生产粮食3万石,各系统的任务是:边区政府系统16500石,军事机关部队学校12500石,中央机关直属学校1000石。③为完成3万石粮食生产的任务,边区成立了生产运动委员会,并颁布了《边区生产委员会章程》。规定成立生产委员会的目的是“为了在长期抗战中的物资及粮食自给,全边区党政军学群众团体均得自上而下的组织各级生产委员会,领导生产运动”。边区领导生产的最高机关是总生产委员会,在总生产委员会下,各部门、各分区、县、乡成立相应的委员会,负责本部门的生产。④接着,边区各系统、机关、部门都按照中共中央的要求成立生产委员会。2月9日,抗日军政大学召开全校生产运动干部动员大会,随之成立了全校总生产委员会,罗瑞卿、许光达、张际春、周文龙、张济民、苏振华、罗华生、方正平、刘忠、庄振风等11人为委员,罗瑞卿为主任。以下每个大队、每个伙食单位均成立生产委员会,计划生产细粮3300石。边区党政一级的总生产委员会由高岗、高自立、王世泰、周兴、齐华等5人组成。生产委员会成立后,为春耕做了如下准备工作:“(一)准备工作,限本月底一律完成;(二)生产工具及耕牛的解决,决定各单位有计划的去华池买耕牛、瓦窑堡去买农具,籽种由各单位在节省中,抽出粮食一部分向群众兑换;(三)土地已进行分配,正在计划召集该土地主人开会商讨,实行租借。”⑤中共中央直属机关学校等11个单位成立了生产委员会,中央秘书处王首道为主任,拟定了生产计划,并按照各单位人数、劳动力等级分配了开荒地亩和生产数量。⑥

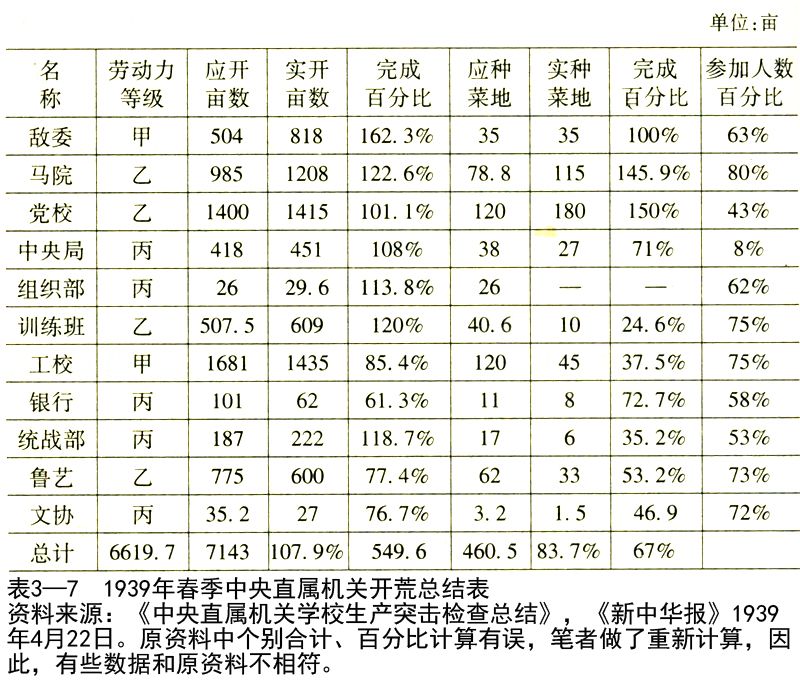

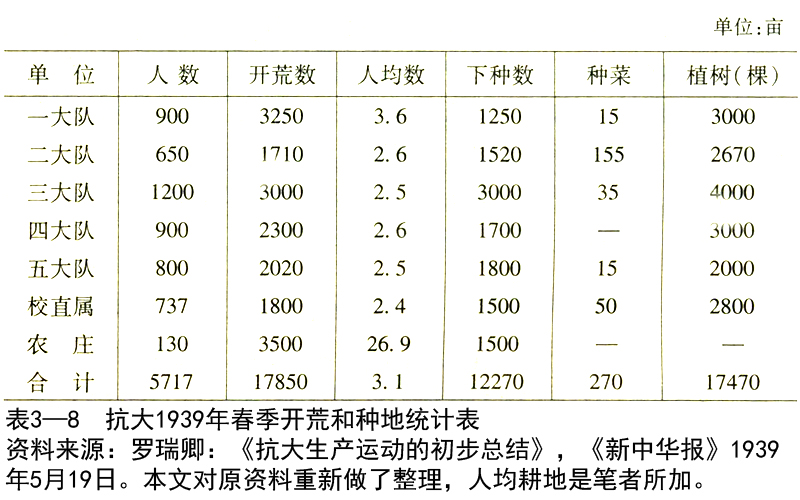

3月,各机关、部队和学校开始了大规模的开荒运动。表3—7、表3—8分别是中直各机关和抗大春季开荒情况统计。

从表3—7来看,中直11个机关有7个超额完成了开荒任务。就整个中直机关而言,1939年春,大生产运动开始时超额完成开荒3.9%。由表3—8看出,在1939年春季开荒中,抗大人均开荒达到3.1亩,在垦荒的同时,植树17470棵,人均植树3棵。他们为边区各机关生产运动带了个好头。但由于工具、肥料、籽种等的不足,春季开垦的土地并没有完全下种。像抗大开了17580亩的荒地,下种的是12270亩,占69.8%。这是没有完成预定产粮任务的原因之一。

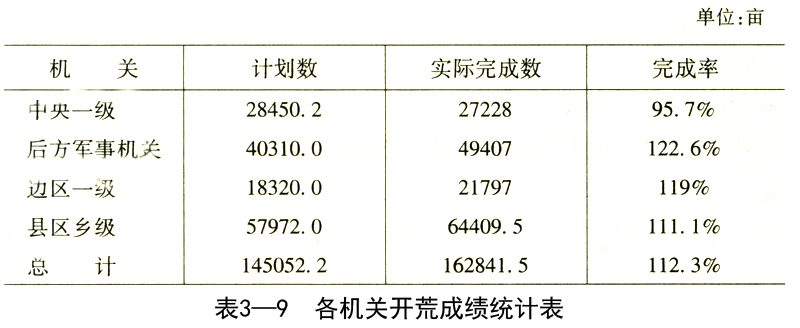

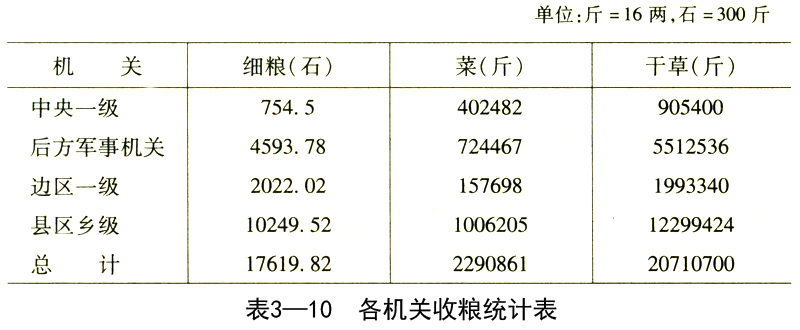

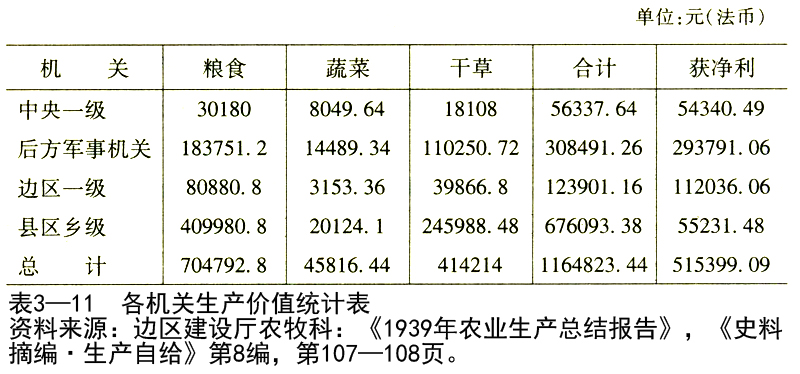

1939年的大生产运动,边区各机关、部队取得了良好的成绩。根据边区建设厅农牧科的统计,1939年大生产运动中,各机关、部队获得的耕地、粮食和产值分别如下:

从表3—9、3—10、3—11看出,边区的中央机关、军事机关、边区政府系统和县区乡政府机关在1939年兴起的大生产运动中取得了很大的成绩,开荒162841亩,收获细粮17619石,蔬菜2290861斤,干草20710700斤,各种收获总值达到1164823元,创造净利515399元。这些成绩的取得,对于边区人民负担的减轻,工作人员和战士生活水平的提高以及边区农产品价格的稳定都有重要的意义。正如王首道在中央直属机关学校10个月生产运动总结上所说:

边区今年的生产运动,从各方面来看都是有成绩的。在经济上,由于边区整个农业生产增加,机关学校进行集体的生产,保证了农业品的供给,保证了边区经济的半自给,所以现在边区境内各种农产的价格,不像全国那样惊人的飞涨,使我们所有机关学校还能继续经常的工作和学习下去,不受到很大的恐慌和阻碍,这是今年生产运动的结果。在政治上给了全国人民以良好的影响。在精神上对我们是一种伟大的教育和锻炼。⑦

关于大生产运动的成绩,毛泽东也给予肯定。他说,(一)1939年的大生产运动,解决了二万人所需粮食的1/4,马草的1/2及一部分蔬菜和肉食。(二)使一万多知识分子与青年学生第一次从自己的亲身体验中懂得了什么是劳动,锻炼了他们。(三)边区老百姓看见或听见党政机关的工作人员及青年学生——从共产党中央委员到小勤务员,一律上山种地,感动了他们,大家热心开荒,诚为历年开荒之冠。⑧

1940年2月18日,延安各机关学校召开生产运动总结大会,主要总结了边区各机关在1939年大生产运动中取得的成绩和经验,提出1940年的生产自给任务。李富春在会上作了《生产运动的总结与新的任务》的报告。关于1940年边区各机关的生产任务、原则和组织等问题,报告指出,在粮食生产方面,中央一级机关学校、边区一级机关平均生产两个月粮食;边区一级以下平均生产三个月粮食,因为他们劳动技术熟练并且接近老百姓,能够获得群众的帮助;因留守兵团经常有战斗任务,平均生产一个半月的粮食;保安部队生产两个半月的粮食。1940年的生产任务除保证最低限度的粮食外,主要以改善生活为原则。在生产粮食的同时,注意农业副业的生产。在生产组织上改变了1939年不分男女老幼一哄而上的做法,而是根据具体情况,有区别地参加农业生产。规定妇女和体弱的同志不参加重劳动生产;工业生产部门、医院、修养所、保育院、小学教员不参加粮食生产;50岁以上的老同志、15岁以下的小同志免除生产。⑨

1940年边区机关、部队和学校在生产中的成绩并不大。留守兵团垦荒23147亩,收获粮食2600石;⑩机关学校的“农业生产,除原有耕地外没有增加。有的因劳动力不够,采取和老百姓伙种的办法;有的将一部分耕地分给别人,自己着重于种菜、喂猪;又加有些学校迁往华北,故1940年粮食收获只有细粮三千石,蔬菜九十万斤,照当时市价估计约值三百万元。”(11)

综观1939年和1940年的机关、部队和学校的农业生产,1939年是高潮,1940年走向低谷。这样一个变化说明边区当时对生产和面临的困难认识不足。1939年国民党发动了第一次反共高潮,对边区实行政治和经济封锁。边区为了打退第一次反共高潮,开始了生产自救,各机关、部队和学校紧急动员起来进行农业生产,形成了一个以开垦荒地为主的大生产运动。但是,人们似乎“虚惊”一场,边区的困难并不像人们想像的那样大。因为,第一次反共高潮被打退后,国民党给八路军的军饷照发,如1939年边区的财政收入中的85.79%是外援,1940年的70%是外援。(12)这样,人们对生产在认识上就不十分明确,也不十分重视。这是1940年边区机关、部队和学校没有继续坚持农业生产的主要原因。西北财经办事处的一份研究报告中也说:“远在1939年中央就预见到外援不可靠,毛主席在1939年春提出自己动手,号召生产开荒运动,发动机关学校参加,造成一时的生产热潮,但是因为没有体会到毛主席独立自主的原则,没有把1939年的生产热潮坚持下去,普遍推广到农村去,到1940年就又有些消沉了。”(13)

①《毛泽东选集》卷5,第811页。

②《毛泽东选集》卷5,第827页。

③李富春:《加紧生产,坚持抗战》,《解放》第65期,1939年2月28日。

④《史料摘编·生产自给》第8编,第80—81页。

⑤《中共中央生产运动号召,本市各机关热烈响应》,《新中华报》1939年2月22日。

⑥《中央直属机关学校第一次生产检查》,《新中华报》1939年2月22日。

⑦王首道:《我们是一支新的劳动军》,《解放》第96期,1940年1月20日。

⑧《毛泽东选集》卷5,第855页。

⑨李富春:《生产运动的总结与新的任务》,《解放》第106、107期,1940年5月15日。

⑩《国民革命军第十八集团军留守兵团陈列室各种统计》1944年6月,《史料摘编·生产自给》第8编,第33—36页。

(11)《毛泽东选集》卷5,1948年5月,第857页。

(12)黄正林:《抗日战争时期陕甘宁边区的财政来源》,《固原师专学报》1998年第2期。

(13)西北财经办事处:《抗战以来的陕甘宁边区财政概况》1948年2月18日,《史料摘编·财政》第6编,第15页。