第三章 抗日战争前期边区的农业/第三节 边区农业的恢复和增长/四

四、农业的恢复与增长

(一)耕地面积和粮食总产量的增加

由于抗日战争初期,边区采取了“修养民力,争取外援”和其他一些有利于农业生产的政策,对推动边区农业的恢复和增长有着重要的意义。1937年至1940年,边区的耕地面积、粮食总产量、经济作物种植面积和畜牧业都有了大幅度的增长。

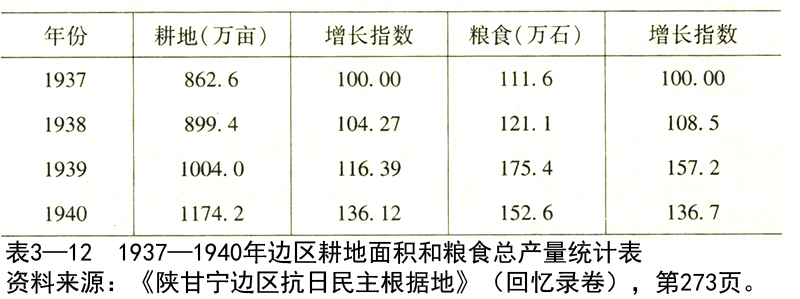

表3—12是1937年至1940年边区耕地面积和粮食总产量的变化。

从表3—12看出,在皖南事变的前四年,边区耕地由1937年的862.6万亩增加到1940年的1174.2万亩,净增耕地311.6万亩;粮食总产量由1937年的111.6万石增加到1939年的175.4万石。我们以1937年的耕地面积和粮食总产量的指数为100,1940年耕地增加到136.12,粮食1939年增加到157.2,1940年由于大生产运动没有坚持下去,粮食产量指数降到136.7。从耕地和粮食增加指数来看,说明边区增加粮食总量的主要手段是开垦荒地,而不是通过提高劳动技术和提高劳动生产率来实现的。这是抗战时期边区农业发展的一个特点。

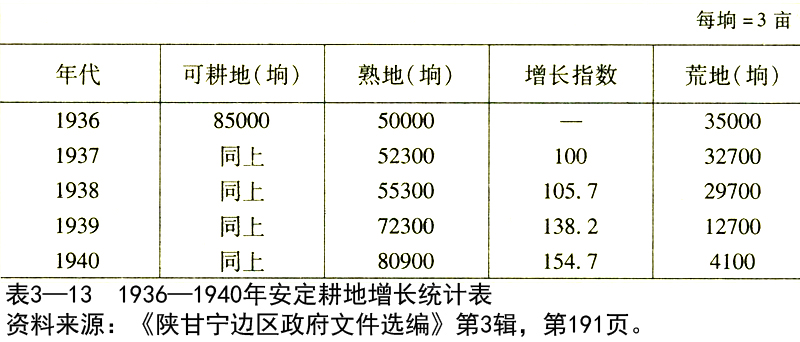

边区耕地面积增加是不平衡的,即地少人多的绥德等地耕地增加较少,在延属分区、陇东分区等地有大量荒地可供开垦,因此,这些地方的耕地增加的更多。以边区直属的安定县五个区为例(表3—13):

从表3—13来看,安定县1937年到1940年的增长指数是154.7,比边区平均增长指数高18.6。说明在边区有荒地可开垦的地区耕地面积有了比较大幅度的增长。

边区还兴修水利,发展灌溉农业,使水地面积有所增加,1937年801亩,1939年8010亩,增加了10倍。①由于灌溉面积不大,对边区粮食总产量的增加,发挥不了多大的作用。

1939年,边区开始提倡种植棉麻,使农业种植结构开始发生变化。边区植棉面积1939年是3767亩,1940年是15177亩②,分别占到耕地总面积的0.04%和0.13%。一些地区开始种植麻、蓝靛、桑等,以发展农村副业。这些都表明边区过去以粮食为主的种植结构开始发生变化。

(二)畜牧业的增长

边区的畜种主要有绵羊、山羊、牛、驴、马、骡、骆驼等。除骆驼仅产于三边外,其余牲畜全边区各地都有。绵羊主要分布在三边、陇东,三边和陇东环县的滩羊是全国名产;山羊主要分布在延属分区;牛以关中、陇东生产为主;驴以绥德、陇东产的最好,特别是绥德的黑燕片驴在边区极负盛名;马主要产于三边;骡子以关中最多又最好。

畜牧业是边区农业经济的主要组成部分。耕畜的多少和是否强壮直接影响着边区的农业、运输业和工业的发展。在农业方面,土地的耕种、粮食的运输、粪土的运送、拉磨等主要靠牛、驴、骡、马等畜力。就耕地而言,一犋耕牛年可耕地80垧左右,一犋耕驴年耕地40垧左右,这是人力所不能及的。羊的毛皮可做工业原料,而在传统农业中,羊粪是最好的农家肥,一般只有种麦子时才上羊粪。所以,“牲畜是边区最重要的富源,贫中富农的分界不决定于土地多少而决定于有无牲畜。”③正因为这样,边区对畜牧业是很重视的。抗战初期,边区曾经颁布过《陕甘宁边区牲畜出入口奖惩及牲畜之保护办法草案》,该办法规定一切母畜及幼畜不得出口(母驴不在此限),不得屠宰役用牲畜及母牲畜,奖励人民买进牲畜。“这个办法在一九三八年至一九四零年牲畜的发展上起了相当大的作用。”④

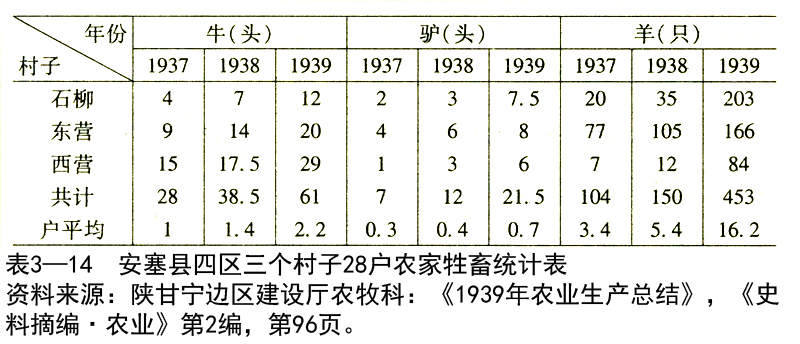

我们先看表3—14。

表3—14是安塞县石柳、东营、西营三个村子28户农民从1937年到1939年拥有牲畜量的变化。三年内,户均耕牛从1头增加到2.2头,驴从0.3条增加到0.7条,羊从3.4只增加到16.2只。这是几个村子牲畜增加的情况,我们再看一个分区一年牲畜增长情况(表3—15)。

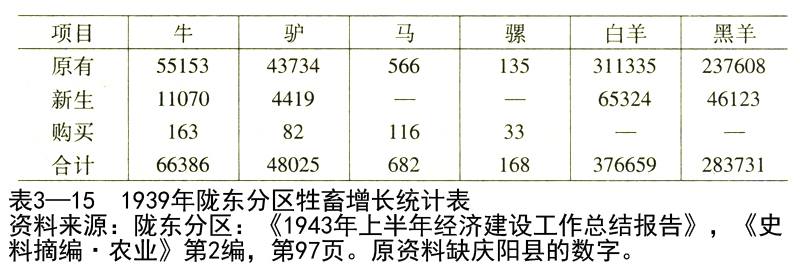

从表3—15我们可以看出,在边区畜牧业的发展中,大部分牲畜数量的增加主要依靠本地的繁殖,如陇东分区1939年新增加牛11233头,本地繁殖占98.5%;驴新增加4501条,本地繁殖占98.2%;羊完全靠本地繁殖来增长;只有马、骡是从外地购买。

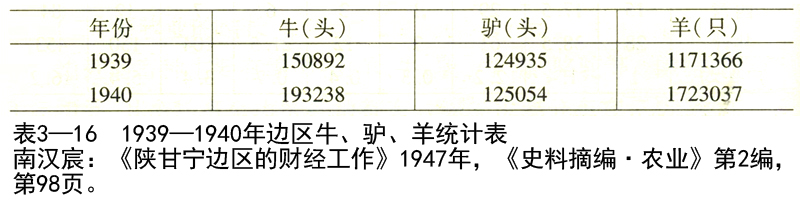

我们继续看表3—16:

表3—16是1939年至1940每全边区牛、驴、羊的增长情况的统计。在两年内,边区牛增加了41446头,增长率为27.5%;驴增加了119头,增长率不足0.1%;羊增加了551671只,增长率47.1%。可见,牛、羊都有了大幅度的增长,只有驴的增长比较缓慢。驴增长缓慢的重要原因是边区允许母驴出口,这对边区乡村运输业是很不利的。

总之,我们通过对边区一个村子、一个分区和全边区牲畜变化的分析,都反映出在抗战前期边区的牲畜普遍的增长了。

①《陕甘宁边区政府文件选编》第3辑,档案出版社1987年版,第191页。

②《陕甘宁边区五年来植棉面积比较》,《史料摘编·农业》第2编,第87页。

③《陕甘宁边区政府文件选辑》第3辑,第192页。

④《边区羊子的发展问题》1945年2月,《史料摘编·农业》第2编,第94页。