第四节 解放战争时期边区银行的存放款业务

一、1947年华北财经会议确定的银行存放款业务方针

1947年华北财政经济会议对华北、西北、山东等解放区的银行工作在讨论中确定了存放款业务的方针。会议指出,银行要为生产服务,为农民服务,负责调剂农村信贷,亦即吸收社会游资,扶助生产发展。现在吸收社会游资大多尚未做到,完全依靠发行来作生产贷款,因此贷款数额便有一定的限制,很难完全满足生产需要。所以除掉增加发行尽可能的增加贷款数额以外,基本办法还在于建立存放款业务,吸收社会游资。由于物价不断上涨,存放款利息不应太低,否则无法吸收游资,没有存款也就无力增加放款。在物价的上涨中,即便利息提高一点,获得贷款的人还是有利可图的;机械地限制存放款利息对借贷双方均不利。更重要的工作是要建立农村金融机构。过去政府发放贷款,不但数额太少,而且办法过分机械,不能满足群众生产需要。现在虽大多数改由银行发放,但因银行无力普遍建立农村金融机构,仍不能与群众生产密切结合。晋冀鲁豫开始建立合作社的信用业务,银行贷款逐渐通过合作社来发放,这是一个新的发展方向。今后在合作社已普遍发展且已相当巩固的地区,应当开始建立信用业务,利用合作社来吸收农村游资,银行通过合作社来发放。这样把银行和合作社也结合起来、灵活农村金融,使农村经济更快繁荣起来”。①会议不仅指出了银行发展存放款业务的必要性,而且指出了方法和途径,是很有指导意义的。但是具体到陕甘宁边区,由于自卫战争的爆发,政治经济发生巨大变化,就难以贯彻会议的决定了。

二、自卫战争初期边区银行的存放款业务

1946年边区根据当时社会上有一定的游资的具体情况,开始举办储蓄存款和商业存款,从社会上吸收存款,收到了相当的效果。但自1946年10月以后,边区整个环境告急,各种存放款便先后被提取,存款业务基本上陷于停顿。1947年边区自卫战争爆发,存款更难开展。因此边区银行整个存款量不大。据边区银行1947年9月底报表统计,活期存款、定期存款共为1760.45万元。

关于放款业务,边区银行全部资金运用主要分配在各种放款和自营商业两项业务上。放款业务分为五种,一是生产建设事业放款(包括农业、机关农业、工业、盐业、运输业、合作社等放款);二是财政性放款(包括财政厅借款、机关借款);三是物资局投资或贸易公司放款;四是商业放款(包括私营商业放款、各机关单位经营的商业放款);五是其他放款(包括短期的暂欠或金融贸易上的临时透支和少数的私人借款等)②。1946年边区银行在决定1947年的放款办法中规定,公营工业由工业局掌握调剂,政府不放款,也不提工业局盈利。银行扶持农村手工业作坊、合作社及农贷。农贷的对象,以劳力需要及生产需要为标准。放款的办法是经过政府,依靠区乡,群众评议,银行指导。贷款的利率(月息)规定工业放款7.5—9%,商业放款11%,农贷5—6%。为了推动农贷的发放,支持农副业生产的发展,1946年末边区银行决定抽出一千两金子的资金,举办农贷,并组织工作队到各地检查督促。农贷发放的目的和对象,第一是支持政府农业建设计划的完成。这个计划规定了几项急需办的事业:扩大植棉,维持全区35万亩棉田,改进农作法,垦殖移民700户,支持经济作物、畜牧业、副业的发展等。第二是帮助一部分缺乏耕牛、农具和粮食的农户恢复和发展生产。第三是发放给新解放区内贫困农民发展生产,加以救济,并推行券币。边区银行的放款计划,由于自卫战争的爆发,大部分无法实行,只发放了部分农贷和纺织货款。因此1947年底银行的资金运用大部分被占用于财政借款,生产性、贸易性方面的放款占的比重很小。1947年全部银行放款为409965万元(券币),其中财政借款为235798万元,占57.5%,生产放款为18341万元,占4.5%,贸易放款为1000万元,占0.2%,商业放款为30007万元,占7.3%,其它放款124807万元,占30.5%。

三、华北金融贸易会议对银行信贷的回顾和安排

1948年3月华北财委召开的金融贸易会议对银行信贷工作进行了回顾检查,并对今后的发展进行了深入的研究。会议认为信贷工作是银行的重要任务之一,也是群众生产工作的一个构成部分。但银行信贷工作中存在着几个重要的问题。第一个问题是以往发放的农业贷款,名义上是在发展生产,实际上往往变成救济款,主要是因为农贷大部分由地方党政机关负责,而银行只办付款、收款记帐的工作。地方党政机关在分配农贷的时候,往往把贷款作为救灾抚贫、发动群众等工具,而把发展生产放在次要地位。因此无论地方党政人员和农民,甚至包括部分银行工作人员在内从思想上都认为贷款等于救济款,可以不收回或少收回,造成了农贷中的许多损失。第二个问题是银行发放生产贷款单纯依靠货币发行,而没有吸收社会游资,组织群众互相借贷,乡村中也缺乏一个真正的信用机构系统,来普遍地经常地扶助分散的农业和手工业生产。因此。银行贷款解决不了群众生产中的许多困难。第三个问题是由于物价不断上涨,存贷款利息很难适当规定,采取限制群众相互借贷利率的办法,使群众借贷几乎完全停止,对生产发展十分不利。针对以上几个问题,会议提出:第一,今后生产贷款,应由银行或特设的农贷局来负责发放,银行的生产贷款应按生产需要和主观力量,有计划地重点发放,反对平均分配。农贷的发放和收回办法要由银行征求群众意见后规定,然后由银行(或农贷局)负责办理,并且要检查农贷发放的效果。第二,银行不仅自己要注意吸收社会游资,发展存放款业务,而且要鼓励群众间的互相借贷,尤其要帮助群众组织信用合作事业。供销合作社也可以帮群众解决资金问题。要推广晋冀鲁豫地区采用的股存结合(即到期按股分红,不到期就提取的只按存款付息以及以实物或劳力(为参加合作社生产劳动),变钱存入合作社等办法来吸收资金,发放群众生产贷款。第三,银行贷款要适当提高利率或者改用实物计算。对群众相互借贷要鼓励,利率不要限制,在这个问题上要纠正银行工作人员中存在的只要群众得利,银行应当亏本的片面的群众观点和恩赐观点,明确银行的生产贷款,同样应当按照“公私兼顾”的原则,既使群众得利,又使银行不亏本,还有可能获得若干利益。

由于解放战争的胜利发展,石家庄等城市已经解放,这次会议对城市金融工作也作了讨论。指出:在城市中银行首先应该扶助各种工业生产,特别是扶助那些纺织、造纸、火柴等生产自给的工业。商业的发展对农工业的发展有重要作用,也应该予以必要的扶助。在小城市则应注意帮助工业作坊和家庭手工业。至于私营银钱业一般地不给贷款支持,由他们自己吸收资金来经营金融业务,确有必要时可以给予透支或贴现的方便。关于利率的掌握,在物价高涨中,可以提高,不应该机械地限制。银行的工业放款,尤其是群众生产贷款的利率,可以酌量降低,一般地以保本为原则。

四、1948年在恢复边区经济中的银行存放款业务

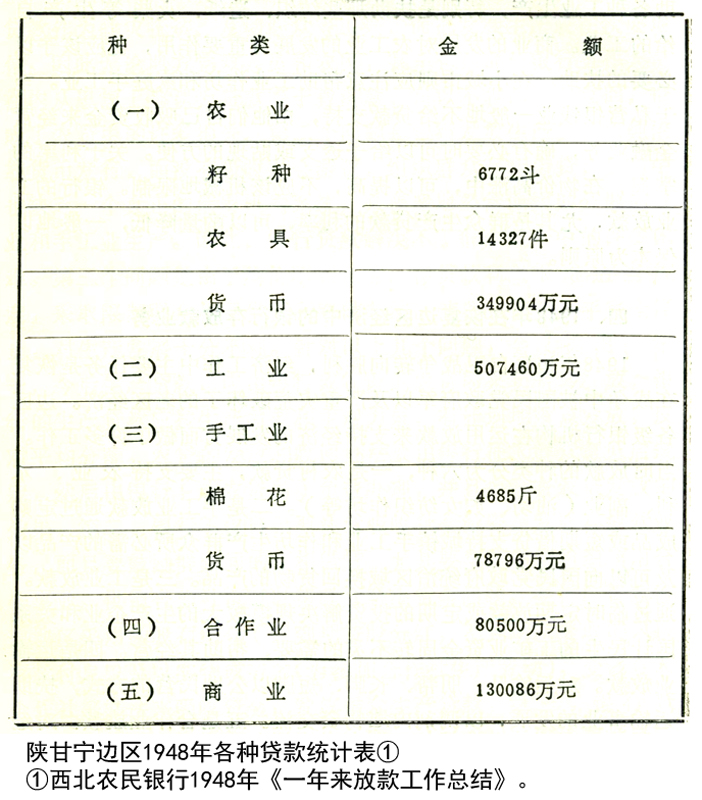

1948年边区自卫战争转向胜利,经济工作中主要任务是恢复在战争中被国民党政府军以及严重灾荒破坏了的老区经济。边区各级银行机构在运用放款来支持经济的发展方面做了许多工作。当时放款的种类分为六种,一是农村贷款,主要支持农业、水利、副业(油坊、妇女纺织作坊等)。二是手工业放款通过定购成品或短期借贷支持城镇手工业和作坊生产群众所必需的产品以及可以向国民党政府统治区域换回货物的产品。三是工业放款。通过临时定期放款或定期的投资解决规模较大的生产企业和关系国计民生的工矿业资金周转不灵的需要,帮助其经营。四是运输业放款。对运输队、朋帮、长脚、短脚以公助民营的方式,扶助运输事业的发展,以调剂内地物资交流。五是合作业放款。对经过整顿的为人民、为生产服务好、有信用的合作社贷给适当的款项,作为恢复农村经济的借贷资金,活跃农村信用,使合作社成为农村金融贸易的桥梁。六是商业放款。对过去同公营机关一起转移出去的商人,在城市收复后,无法复业的给予贷款帮助其恢复营业,对资金不足的出口商人,经营土特产的内商,给予少量的短期贷款。经过一年的工作,各类放款情况如下表:

根据当时的具体情况,银行的放款是通过不同渠道,采取不同方法放出去的,利率高低也有差别。农业贷款由银行拨出交救济委员会购置农具、种籽,与各县党政部门救灾工作相配合,由合作社直接经办贷放手续放给农民,此项放款,均系放出实物,不计利息。麦籽贷款由边区政府建设厅、银行、专署共同组成工作组,分赴各县配合播种冬麦,与各级政府商讨研究发放办法,工作组直接参与这一组织工作的领导,经过调查研究,群众评议,再审核批准进行贷放。秋后归还者无息,转至次年夏秋归还者每斗收息一升。延安市工商贷款,由市商会及延安市各区乡政府直接负责,经调查研究,民主评议,借款人找保后放出,月息2%。各县妇女纺织与延安市工矿业贷款均由银行、公司直接放出,妇纺中一部分则由合作社经手放出,每斤生花收布五尺。对各公营工厂贷款由财委批准,由银行直接发放。有的采取投资分红办法,如华丰皮革厂、民生造纸厂等。

1948年边区各银行机构的放款在恢复和发展经济方面起了很好的作用。

第一,国民党政府军队侵占边区大部分城乡期间,边区群众财产受了很大损失,加上严重灾荒,生产、生活无以为继。农贷解决了群众的困难,群众说共产党是真正爱护老百姓的,扩大了政治影响,加强了对敌斗争的力量。

第二,解决了群众在生产上的一些具体困难,发展了经济,支持了战争。如延安市所属各越发放麦籽袋款500余石,增种冬麦9000余垧,收麦3600余石。许多工厂在获得工业贷款后恢复了生产。如延安收复后,煤窑很快开工,供给了延安市的燃料;华丰皮革厂造出皮衣1100余件,供给了前方。

第三,通过商业贷款帮助小手工业者、商贩,发展了商品农产和交易,恢复了许多集市,增加了对农民的生产、生活必需品的供应。

第四,合作社贷款使合作社恢复了正当业务,有利于执行金融、贸易物价政策,支持了本币的发行,发展了运输业等。

1948年,边区各银行机构发放贷款的成绩是肯定的,但也存在着一些缺点和问题,根据当时的检查总结,主要有以下五个方面:

第一,在农村贷款工作中许多地方政府干部思想不明确,把农贷和救济混为一谈,不办理借款手续,结果借出了事。因而许多接受贷款的群众认为是救济款,不准备归还。地方政府干部也是爱放不愿收,认为收贷款会使群众吃亏。由于恩赐观点的存在,贷款在地区上,对象也相当分散,不能真正起到支持生产、生活的作用。

第二,对贷款缺乏明确的要求,缺乏检查。有的乡过了农时仍未发放贷款,把钱存在乡镇府;有的地方贷款户转移用途,作投机违法买卖;有个别县如延长县把农贷放在保健药社,作为医药费用。在实物贷款中有的实物不适用,耽误了生产,浪费了贷款,如贷出的镢头质量差,不能用,被群众退回,贷出的荞麦籽,下种后出不来,群众很有意见。

第三,在物价上涨的情况下,贷出的货币贬值,利率太低,造成银行贴本生意。如荞麦籽春季每斗20万元,年末收回每斗贴了一半。工商业贷款月息利率2%,距市场利率15%太大。借款者三个月获利三倍以上,而银行只得利息6%。

第四,对银行贷款和发展农村民间借贷相结合以及扶助农村信用社,组织群众资金,进行资金调剂等都重视不够,农村信用社实际上还是处于无人过问的状态。

第五,对银行贷款工作具体参与少,过分依赖地方党政机构,这与银行机构少,信用社没有建立起来,缺乏干部也有关系。

除了以上几点外,1949年2月,西北财经会议上有的人还曾提出过银行放款太少的问题,经过会议讨论认为这有客观原因,不能责怪银行。主要是解放战争正在胜利推进,要求银行用很大的力量来支持财政,支援部队需要,这样就不能不相对地减少对经济方面的资金投入。

针对1948年农贷工作中存在的严重的恩赐救济观点,许多地方农贷只放不收,以致农贷不能经常周转的问题,边区政府1948年12月31日决定进行清理农贷工作,并发出了指示。边区政府的指示指出:清贷的目的是自上而下地从干部思想上进行彻底检查和纠正恩赐观点的错误倾向,以求今后的农贷能够真正做到有借有还,配合生产运动,发挥扩大生产力的作用。指示规定1948年发放的各种到期逾期农贷一律收回。其中暂时确实无力归还者,可以转期,只有个别死亡户无法追回者,可宣布免收。1947年前所放的农贷,彻底清理,能收回者一律免利收回。因战争灾荒或移走死亡确实无法追还者,宣布免收。指示对各级政府的职责和清理手续作了规定,凡清贷中不能收回农贷而转期或免收的均需由乡政府报县政府核转专署审批。具体清理则由银行、贸易公司、县合作社共同制定办法,负责进行。根据政府的规定,各地开展了清贷工作,收到了一定的成效。但是由于干部和群众中恩赐观点未扫清以前发放农贷工作存在的缺点难以纠正,有一半未能收回来。

1948年边区银行各级机构在做好放款工作的时候也注意了组织存款的工作。鉴于当时物价上升,货币不断贬值的情况,1948年3月西北农民银行决定举办定期实物存款。举办这项存款的目的是更好地吸收游资,发展生产,繁荣市场,保证存款户的实物利益。存款的种类分土布和小米两种。存款可以票币按当时公司门市部价格折成实物(土布或小米)或直接存入实物。存款的起点土布一丈,小米一升。存款期满后,银行即照原存实物,按当时当地公司门市价格折付本币本息。存款时期分三个月、半年、一年三种;利率三个月月息五厘,半年月息七厘,全年月息九厘。这项存款由于初创,因此限于总行及各分行办理。实物存款的开办,收到了一定的成效。据边区银行1948年上期和下期的决算报表表明,1948年6月底边区银行往来存款、实物存款、定期存款共12578万元,其中实物存款347万元,占2.7%,到1948年末整个存款上升至90246万元,其中实物存款增加至4899万元,占5.4%,年末实物存款比6月底增加13倍多。

五、1949年银行存放款业务

1949年2月27日至3月18日,西北财经会议对1949年财经工作的任务与方针进行了讨论,对银行业务的政策和任务也作了研究。会议认为银行业务必须随着形势的开展和经济工作的需要而逐步扩充。各种可能的存放款业务,各地区间的汇兑业务等都必须有计划地建立起来。根据当时的条件,在支持生产发展中,最主要的是把农贷及其他贷款工作办好。1949年计划拨足人民币5000万元,投放到农业生产和合作事业中去。发放贷款,必须贯彻公私两利的原则,保证有借有还,争取保本,力求避免过去平均发放,只放不查,只放不收的弊病。在贷款工作上还必须用各种方法,吸收私人资金转入生产,并利用公共资本,积极地发挥组织推动生产的作用。贷款工作应以银行为主体,密切配合各经济部门和合作社协同进行,党和政府加以保证。1949年2月边区政府在讨论1949年工作时,也对银行发展存放款工作提出了要求,特别强调银行要发放贷款帮助贫苦农民发展生产。边区政府也强调要反对恩赐观点,坚持贷款有借有还,并有利息。边区政府还号召奖励节约,反对浪费,要求银行开办储蓄,吸收游资,并鼓励群众之间互相借贷用于生产。

西北财经会议的精神与边区政府的要求在指导边区各银行机构开展存放款业务中起了重要的指导作用。

1949年3月边区贸易公司经理银行行长联席会议在《关于金融工作若干具体问题的决定》中,对开展存款作了具体的规定,要求有条件可以吸收存款的地方,必须办理各种存款,尽最大可能吸收社会游资。吸收存款的重点放在定期存款上。三个月以上,可采取折实存款的办法,不满三个月的,则以货币计算。为了奖励节约储蓄,储蓄存款的利息定为月息一分至六分。

1949年4月西北农民银行发布了往来存款(甲活)、活期存款(乙活)、定期存款、储蓄存款的暂行章程及折实存款暂行办法。规定往来存款初次存入起点总额最少一万元,嗣后续存每次不少于一千元,存款帐户尚存金额不低于200元。如果存入未满一个月全部支取者,除不给利息外,还应交手续费100元。活期存款初次起点金额为500元,最高额以2万元为限,存款帐户尚存金额不少于100元,存款未满一个月,即全部支取者,除不给利息外,应交手续费50元。定期存款存入金额起点50元,期限最少一个月。存款不到期不给支取。存入不满一个月者不计息。折实存款存入时,以金额的一半折合中等土布,一半折合中等小米(或麦)到期支取时按原存实物合人民币支付。实物的作价按当地贸易门市部零售价计算。存款额最低三尺土布为限,期限最少三个月,不满一个月者不计利息,存满一个月以上者按实存期限,照规定付息。

1949年6月中国人民银行西北区行根据当时经济的变化,重新公布了活期存款、往来存款、定期存款及定期储蓄存款的暂行章程。为了提倡储蓄,保障群众的利益,继续开办折实储蓄。折实储蓄的实物以《标准实物单位》计算。一个标准实物单位,甲种包括混合粉二斤、混煤五斤(即碎炭)、雁塔白布一尺。乙种包括小米或麦子二斤、土布一尺。存户可根据各地不同情况选择一种。存款时以当地前一天主要报纸公布的零售价为标准折算实物;存入起点为两个标准实物单位或人民币500元,期限从三个月到一年分十种。折实存款的月息按期限区别对待,最低月息三厘,最高九厘,折实存款除整存整付外,还有零存整取,整存零取,及存本付息三种。

根据西北农民银行和西北区行的有关章程,边区各银行机构积极推动存款工作,收到了很好的效果。据统计当时陕西地区1949年7月底存款总数达285,044万元。

关于1949年银行的放款业务,西北农民银行确定了贷款方针和具体原则,指出1949年必须根据政府整个经济建设的计划,在生产贷款上贯彻工农并重,先公后私的原则。在一切业务活动上要用企业化的经营方法,贯彻公私两利的原则。农贷是贷款中的中心工作,因此必须大力办好农贷,以推进生产的恢复和发展。为了加强工作,西北农民银行制定了《陕甘宁边区贷款暂行条例》,内容共9条,对贷款的政策、原则、种类和手续都作了具体规定。1949年春西北农民银行整个农贷资金为人民币4200万元,分配给陕甘宁边区1000万元左右。根据历年发放农贷的经验教训,遵照西北财经会议的精神及西北财委的指示,西北农民银行(西北区行)确定发放农贷的原则,第一,贷款要相对集中,不能平均发放。第二,贷款要由银行主持,党政及其它有关部门配合,以保证正确地执行贷款政策。第三,贷款的对象是真正发展农业的生产者。第四,贷款以购买生产资料为主。第五,资金周转全年争取一次半以上,能达到两次则更好。为了贯彻这个原则,西北农民银行强调必须在工作中坚决克服恩赐救济的观点和强调银行本位的保本观点。为了推动农贷工作,在发放农贷的中心地区设立银行据点,每个放款县至少要有三五个人来专门进行农贷工作。

1949年边区各银行机构在放款方面做了许多工作,对发展经济起了很好的作用。据西北各行处放款余额统计表统计,1949年10月陕北分行放款余额情况是:对公营工矿企业放款1638万元,对私营工矿业放款134.3万元;对公营贸易业放款720万元,对私营贸易业338.1万元;对合作社放款1230.8万元,对手工业放款1571万元,对农副业放款914.8万元,合计放款余额为6507万元。在陕北分行的农贷业务中,据延安、绥德、黄龙三个分区的不完全统计,共发出现款400万元,麦子3969斗,荞麦752斗,通过农贷调剂耕畜728头,增置农具4308件,播种麦田10574亩,扩大耕地31764亩,增产食粮3969斗,组织私人资金918365元,相当于银行贷款总数的22%。但是1949年边区农贷工作中仍然存在着不少缺点。主要是春贷布置太晚,贻误农时,削弱了贷款作用;检查贷款不及时,有的贷款被转移了用途;部分干部仍然存在单纯救济的观点等。

①引自《华北财政经济会议综合报告》第三部分。

②引自1947年8月南汉宸《陕甘宁边区的财经工作》。