《关中皮影》——第五章 关中皮影的雕刻艺术——第一节 皮影制作的工艺流程

| 梁志刚 |

|

|

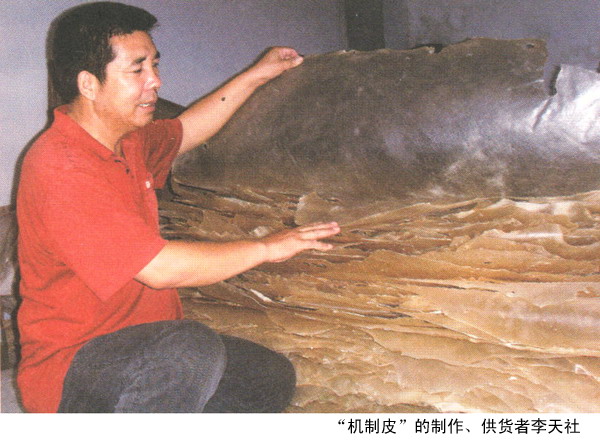

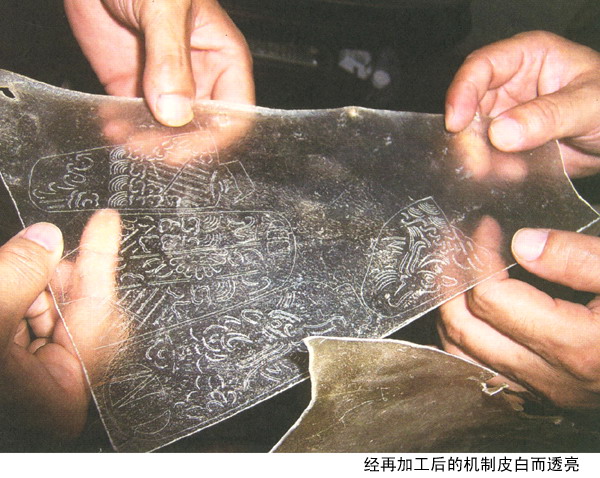

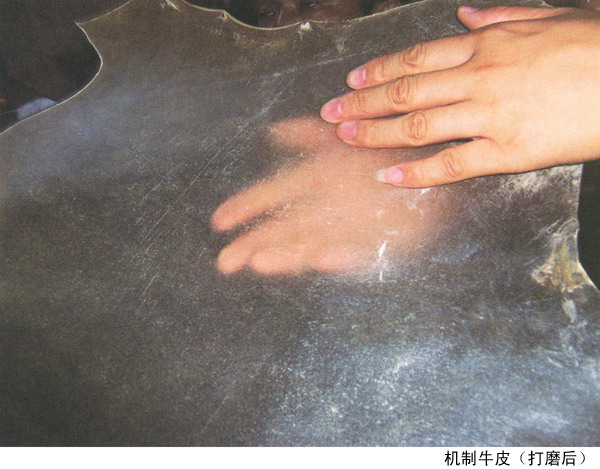

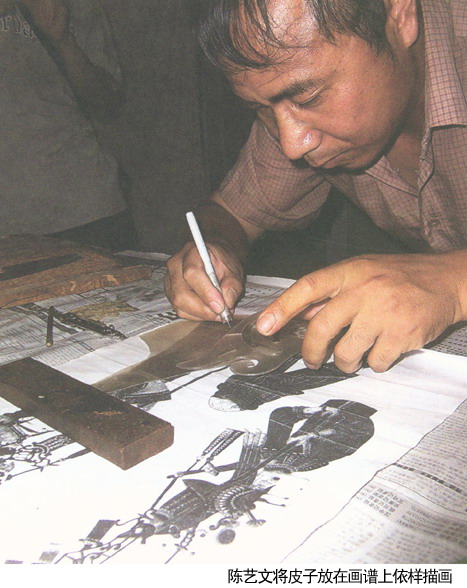

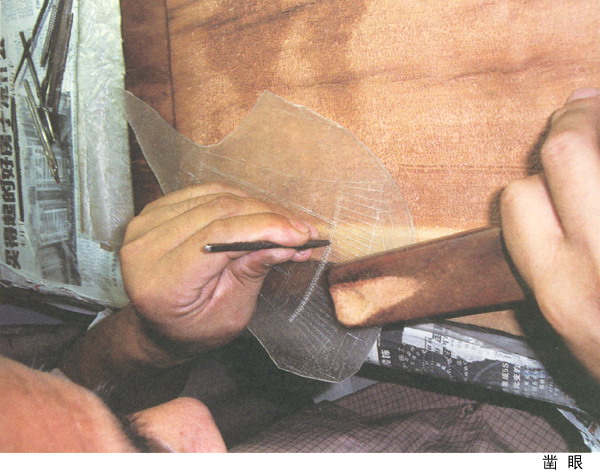

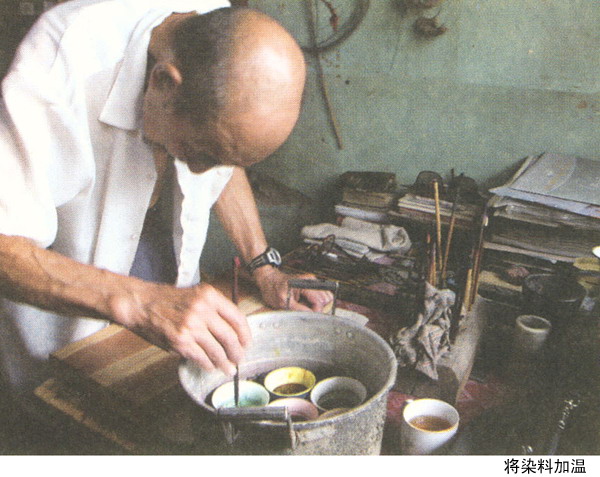

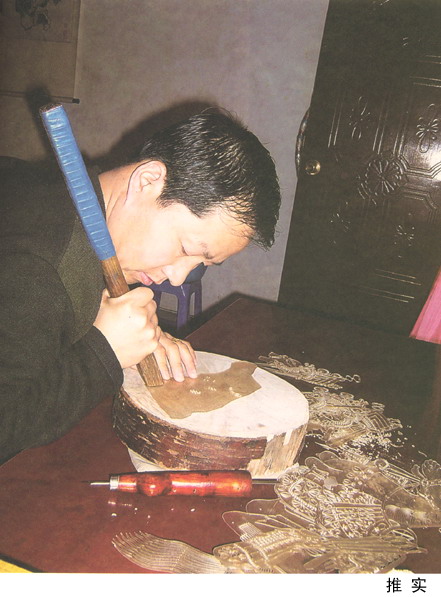

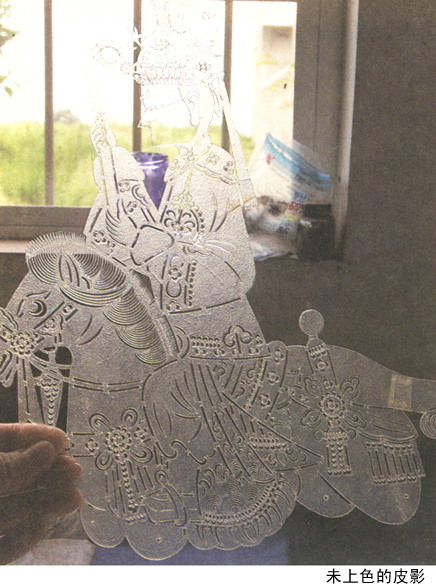

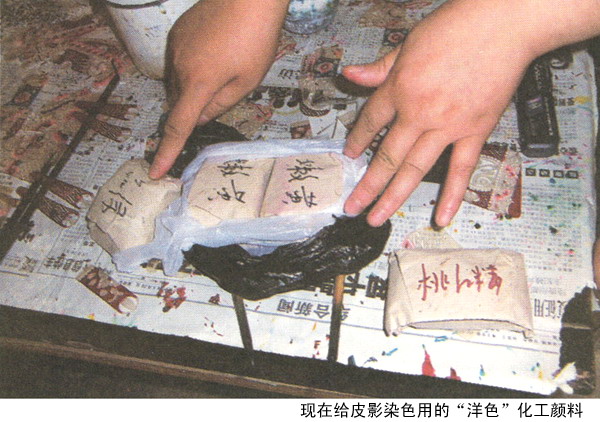

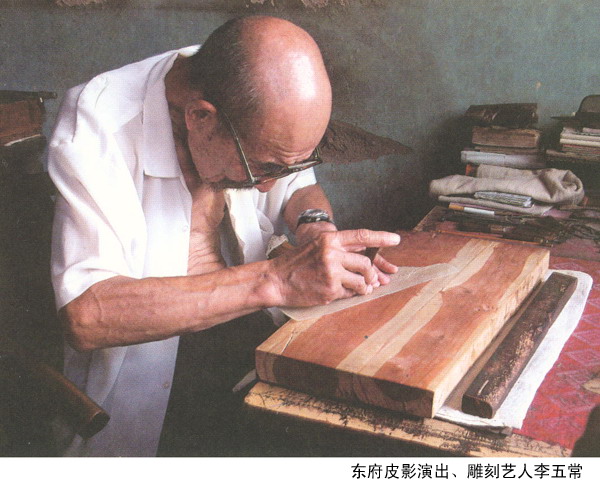

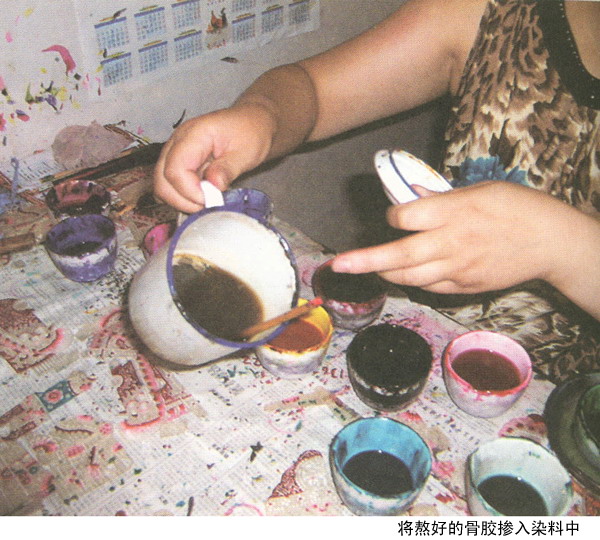

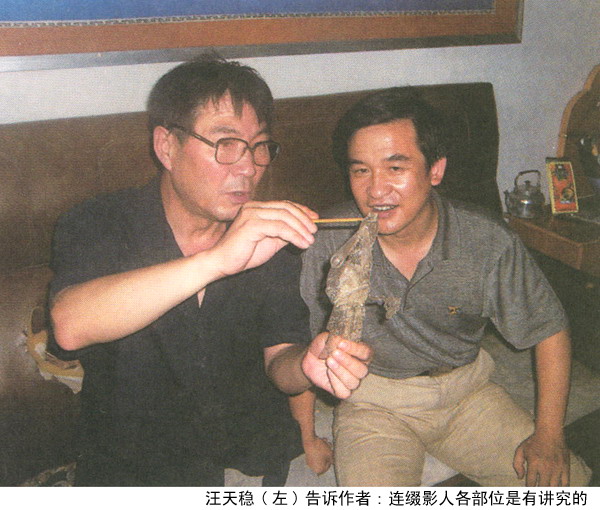

| 关中皮影制作,工艺精细,工序繁多,流程严谨,从制皮、雕刻、染色到连缀成形共有20多道工序,每道工序都有着特殊的要求,形成一整套严密完整的工艺流程。 1.选皮 选择上好的牛皮,是刻出好皮影的前提,但东、西两路雕刻者对牛皮的选用有所不同。东路皮影雕刻大师李占文的大弟子汪天稳认为,1—3岁的乳牛皮质最好,柔韧度强。利用率高;4—6岁的牛,皮柔韧度差。肚子处皮质太皱,使用率低,只能用三分之二。据西路皮影雕刻名家陈召贤(陇县,已故)之子陈秀文讲,黑牛皮比黄牛皮透明、白亮,用9—10岁的老黑“尖牛”(公牛)皮最好,6—8岁的也行,不得已时,4—5岁的尖牛也能用,但黑牛太少了。嫩牛不行,2—3岁的尖牛也不行,皮质脆得很。母牛因下牛犊的原因,皮质太松脆,容易折断,更不能用;花牛——奶牛皮又厚又泡,密度不够大,透明度也不好。水牛皮太粗糙,毛眼粗,透明度不好,用着也不理想。他现在用的是老黄牛皮。其父陈召贤和他自己所刻的皮影都是供影戏班演出用的,所以一定要结实耐用,而做工艺品的皮影例外。西路皮影雕刻大家刘改成(凤翔)之子刘军虎与陈秀文的说法不太相同,他认为:3岁左右的牛皮最好,6—8岁的也可以,太老的牛皮有皱纹、血管痕迹等杂质。 总之,西路雕刻者喜用较厚些的皮子,东路雕刻者喜用略薄些的皮子,但大片景物用太薄的皮子来刻很难竖起来。从颜色上说,有的认为黄牛皮好,透明度高,为上品;有的认为黑牛皮最好,色白、明净、透亮,为上上品,但黑牛数量少,不太易得。 因成本高、工艺繁杂、费时费力等原因,关中地区已基本上没有人再使用手工炮制的牛皮——“手工皮”来雕刻皮影了,取而代之的是通过机器、化工原料制成的“机制皮”。不过,无论是皮影雕刻者还是“机制皮”的供货者,都说“手工皮”的质地好。 2.泡皮 选好牛皮后,将它放到盛满清水的器皿中,放入些许洗衣粉或草木灰、石灰等,使其发酵,以便于刮去毛肉,留下净皮;也有只用清水,不放他料的。春秋两季最适宜泡皮,一般需泡7—10天,每天换一次水。冬夏二季较少制皮,因为冬天的冰水容易将牛皮里的纤维组织冻断,夏天泡的牛皮则容易腐烂发臭。所以,雕刻艺人们常常是在春秋两季就把一年需用的皮子都泡制好了。不过冬天牛皮便宜,有的艺人买下后,将其泡在地窖里,泡上一个多月,水温以20℃为宜。最好别往水里撒盐,因为浸了盐的皮子晴天发硬,阴天发软,做不成好影子。 3.刮皮 刮皮时,要用光滑的圆木压和特制的一尺长、两头有把手的月牙形刀具,以斜刀刀法将牛皮一寸一寸地挨着刮,两面都要刮干净,快的话一天可刮一张。 4.绷晾 皮子刮好后,用木框将皮子撑开,然后用绳子绷好,阴干。春秋三四天,夏季两天即可。该过程中,皮子切忌日晒,因为晒后皮子会“暴”起来,致使皮子里的纤维组织断裂。也不能放在火上烤,烤后一掰即折,这和忌日晒的道理一样。一般说来,夏天8—9小时即可,冬天3天后才干,春秋2天多就干了。 5.打磨 阴干后,用细砂纸打磨,也可用碗的外层光滑面将皮子两面都擀平(磨光滑),使皮子光滑。据汪天喜讲,无论是自制的手工皮还是买来的机制皮,都要先用200号砂布打磨,然后用清水洗净、晾干。然后进行第二次打磨:用湿布将皮子夹在中间,潮四五个小时(时间太短,容易表面湿,中间干)后刻,然后进行第三次打磨,否则以后皮影容易不平整。打磨后,即可根据需要进行裁剪。 6.选料 根据皮影角色的不同或部位的不同,所选用的皮料也有差异:武将用厚些的,生旦略薄些;上臂薄些,下臂厚些;表演用的厚些,作为工艺品的薄些;大片背景用厚的,小片用略薄的;后腿皮厚,前腿皮薄,前腿窄、短一些,后腿宽、长一点。 7.画图 用钢针在皮子光滑面上照画谱或模子描画,画出需刻的线条纹路,有的是直接将画谱或模子放在皮子下,固定后画,有的是用照明箱投影来画。画图谱时一定要事先计划好,套用得当,以免浪费皮子。过去的图谱是用锅灰和食用油拓摹影偶模板而成,这一过程叫“擦样子”;现在,一般是用复印机完成的。 8.焖皮 画后刻前需先将皮子润湿,方法是用湿布将皮子包裹住,使之湿软,便于雕刻。用温水将棉布浸湿然后拧干——以拧干到最大限度为最好,然后用其裹住牛皮卷成一卷(东路的是直接平压),这叫“焖”。焖的时间与皮子厚薄和季节有关:厚的时间长些,薄的时间短些;冬季时间长些,夏季时间短些。汪天稳说一般皮子需焖4—5小时,薄些的需0.5—3小时。湿一些的布焖得快,但湿布拧得干些焖出来的效果好,尽管慢一些。焖时要经常检查,用手摸摸皮子的软硬,太软太硬都不行。太硬,可能是焖的时间不够;太软,可能是焖过头了,最好将薄的和厚的皮子间隔着放。也可将皮子放入塑料袋,将塑料袋袋口折好压住,以免水分跑掉,过去没塑料袋就用旧的雨伞布。一般来说,用纯白色的土棉布最好,带花的会掉色将皮子染了。 9.雕镂 雕镂,即按图刻皮成型。雕镂的顺序是:先凿眼再雕刻。即先用特制的凿子按需要凿出各种形状的孔眼,然后用刀具镂刻所需的线条纹路。东路的雕刻工具:凿眼的有圆形的、半圆形的、套花的等,大约不下10种。大些的花眼如龙眼、马眼、鱼鳞也可以用刀子刻成。一般来说,用刀子刻的效果要好,纯用凿子凿出来的显得死板。刀具主要有平刀和尖刀两类,有20余种之多。平刀从0.1毫米到2.5毫米的大约有十二三把,龟板、鱼鳞、3字等形状的镂刻用平刀;尖刀用于镂刻特细的花形如牡丹等,半尖刀用于拉丝,不易断,如刻头发、胡须等。艺人们在实践中总结出雕镂各种图案的经验,还编了顺口溜,比如:刻花形——做活先把眼眼打,然后再把框框画;雕雪花——雪花先竖画,然后左右再打叉,六棱刻出来,雕成雪花花;刻卍字——卍字先把四方画,横竖交叉就成了;刻旦角——弯弯眉,线线眼,樱桃小口一点点;刻丑角——要想笑,嘴角翘;刻头帽——先刻帽,后刻脸,最后再刻鼻子线。 华阴陈艺文介绍说:雕刻工具多是自己做的,包括尖刀七八把,刻花型平刀十五六把,用0.1毫米刀取线,0.2毫米刻雪花和卍字,1.5毫米平刀刻花型、图案(包括雪花、卍字、龟板、鱼鳞、人字、梅花等),尖刀刻圆弧型。凿子有直径0.5毫米及以上的不下20种。 西路陈召贤留下的雕刻工具有:4把凿子、1把尖刀、3把宽嘴刀。 为了演出的灵活性和稳定性,雕镂时也要选皮,要求影子上臂薄下臂厚,前腿腰部要薄些,后腿上身要厚些,这样影人竖起来才有垂直挺拔的效果。且前腿短,后腿长,前脚平,后脚斜,后腿带骨缝、装饰多。 关中东路影人的高度一般在27—33厘米。 在雕刻刀法上,东路皮影和西路皮影各有特色:西路是拉刀——刀动皮子不动,即雕镂时皮子不动刀动;东路是推刀,称为“推皮刀法”,即雕镂时扎在皮子上的刀子不动,手指推动皮子来镂刻,这也是东路皮影雕刻艺人引以为豪的,他们觉得这种刀法独特、高明。 据说西路的拉刀之法是凤翔刘改成发明的。刘改成会篆刻,由于他在世的时间是1939—2004年,因此不好推测西路雕镂更早些时是用何种刀法的。据刘改成之子刘亚利说:“过去,岐山有个老李师也是拉刀,刻得好,已死,手艺没流传下来,我见过他的作品,刻得很好。”这老李师,推其年龄当不小于刘改成。 推刀法和拉刀法,孰优孰劣,恐难分高下。从皮子的厚薄看,推刀用于薄些的皮子较适合,拉刀则无论厚薄都可以。西路雕刻者认为:拉刀法,刀过之处的痕迹亮度大些;而推刀法,刀过之处不够光滑,尤其是人物的身子边、长线条外边。当然,还有技艺水平的因素在内。西路凤翔只用一把刀,使用握式,而东路华阴华县等地的平刀和尖刀多达23——25种。不过,同是西路皮影雕刻,陈召贤的刀法又不同,他是“刀皮同时走”。 过去,皮影雕刻艺人都是穷人,富人请去刻皮影,要求高,管吃住,艺人们每天刻得不多,但很精细,原因之一也是为了多吃几天富人的饭。 10.推实 皮子上的眼儿全部凿好后,要用40—50厘米长,10厘米宽的特制木推尺——“wei(音)板”[多叫“ci(音)棒”]wei(或叫ci,方言,“推压、摩擦”之意)之,即用力将影偶压平推实,使之高度定型,两面都需推压。推过之后,再取出那些已刻断而未剔除的东西。wei板(ci棒)一般用柿木制成——柿木光滑、不粘他物,硬度好,也不易变形。除柿木外,枣木也可以用。wei板(ci棒)的规格一般长约45厘米、宽约5.6厘米、厚约4厘米,其中推压的一头做成略微凸起的斜形平滑状,用来推压皮子。操作时,用一只手将牛皮固定住,另一只手握住棒的中部,棒头抵在肩腋处,另一头推压皮子。先推压没画图的一面(反面),即顺着一个方向由近至远地推压,然后再换个方向推压。推实了这一面,再翻过来推压另一面,直到把皮子打磨到平整为止。若此次没能把皮子推压平整,以后上了色就再无机会推压了,成型后的皮子就会翘起。这道工序可以使影偶平整光滑。 11.上色 雕镂好的皮影需要着色,主要有五色——红、绿、黄、黑、白。过去的颜色是从金属中提炼出来,如铜黄等(此技术现已失传),现在用的都是化学产品,当地人俗称“洋色”,着色的效果、保存时间都不理想。关中皮影以大红大绿为主调(百姓喜好),另有黑色过渡,还有用桃红、浅红、黑色来勾勒线条的,以分出层次。实在分不出者再上紫色。定颜色要根据人物身份、性格,包公、张飞以黑色为主,一般生、旦无固定颜色,可随意选用,民间已定型的人物颜色是固定的,如猪八戒主色为黑,孙悟空主色为黄(披虎皮),关公是绿袍红脸,皇帝则以黄色为主调,米黄、棕黄、深黄,分别为年轻、中年、老年皇帝的服饰颜色。民国时皮影的色彩比较鲜艳,也容易掉色,用石色上出来的红时间长了会因积淀而变深,用品色上出来的红时间长了会变成桃红色,用国画的品红、品绿等不透亮,颜色不会跑,而一般的品色渗透性很强。衣饰的配色也有讲究,比如,一般说来,黄龙袍配绿龙,绿龙袍配黄龙,红龙袍配绿龙,黑龙袍配黄龙,白龙袍一般配绿龙。刘郎的桌子是绿色,杨继业的桌子为白色。 旧时,调配颜料时要加入一定量的“骨胶”(用雕镂剩下的边角余料熬成),上色时画笔蘸满颜料,让染汁滴到皮子上,笔尖不接触皮子,因颜色厚重,时间一长,颜色会慢慢地渗进去。现已无人这样上色了,一来因为提炼此种颜料的技艺在民间已失传,二来太费工夫。现在,配色时只加少许骨胶,颜料很稀,染得较快,外层再用骨胶封住,以免褪色。若偷工减料,颜料太稀,上的骨胶又少,就很容易褪色。影偶常用与否,氧化的情况差别很大,常用者氧化快,会变得光滑润泽,如遇上色不妥时,可以即上即擦,进行修改;若两三分钟后再想改色,则需用砂纸打磨,再重上。上色后,要阴干,用现在的方法上色,冬天放一天可干,夏天一小时,春秋二三小时左右。关中皮影上色之后不加其他保护,如上桐油、青漆等,要的就是本色,上了漆就没有收藏价值了。 据华阴陈艺文介绍,明清时期,皮影色彩相近,都是用从矿石和铁器中提炼的“石色”来给皮影上色。虽费时,但耐久性好,且越久色越正。民国之后,改用化学产品,价钱便宜,上色方便,但易褪色。皮影所用颜色除了主要的五色,还有蓝色、金黄色、浅红、浅绿、果绿、深绿、黄红、大红、淡紫、桃红、深紫、棕色等十多种。调配皮影染料时要加入骨胶,但骨胶不能太多,否则就“太顽了”,不能用了。 12.熨平 颜色上好晾干后,需使之“发汗”、平展。过去,是用土炕热砖熨烫,此法最好,方法是用两块木板夹压住皮子,烫热一晚上即可。现在都是用熨斗,据说质量不及过去,优点是既省事又快捷。 13.连缀成型 这是最后一道工序,即将各个部件组合成一体。皮影人物的结构较为复杂,每个人物都分为头、身、臂、手、腿等部件,每个部件都须单独刻制,部件刻制成功后,再用线将除头部以外的其他部件连缀组合起来,形成一个完整的身体。用来连缀的线绳,过去是牛皮制的,现在一般是棉涤线。有一道工序(已在雕镂时完成)非常重要且有诀窍,就是皮影身上连缀操纵杆——签子的孔眼之位置,旦角需在胸部偏后,其胸线才突挺,显出女性特征;生角、武将需在脖下偏后,人物才精神,也容易平衡。连缀时有“管前不管后”(指腿部)、“管后不管前”(指上身)之说。跪时前腿、腰部要保持圆弧形,两胳膊肘处、腰处、两腿处共有5个“骨缝”(孔眼)。关中影人一般由12—13个部件组成:一个头茬、一个身子(实指上腹)、一个下腹、两条大腿、两条小腿,两上臂,两下臂,两只手。 (出处:关中皮影/梁志刚著.杭州: 浙江人民出版社, 2007) |