壹 四个陵区

沈睿文著

一 唐陵的分类

在唐帝陵陵区中,现大体可以确定并在文献中称为“陵”的唐代墓葬(不包括后妃)共有29座,可分为如下四类(表1-1)。第一类:追改坟墓为“陵”——唐建国初年追改祖先四世的坟墓为“陵”,有昭庆(河北隆尧)陵区建初陵、启运陵①、三原永康陵②及咸阳兴宁陵等4座。其中李熙、李天赐父子是二人共茔而葬。此外,尚有咸阳杨氏顺陵。第二类:唐代历朝皇帝陵——唐朝二十一帝,共20陵。其中除昭宗李晔和陵、哀帝李祝温陵分别葬于偃师缑氏、济阴定陶(山东菏泽)之外,余者皆葬于陕西省渭北地区,俗称“关中十八陵”。第三类:生前没有即位,但死后有皇帝称号且称为“陵”的,有偃师缑氏恭陵、西安蒲城惠陵③等2座。第四类:尚有一些“号墓为陵”者,共2座,即懿德太子李重润墓④、永泰公主李仙蕙墓⑤。《旧唐书》卷八六载“中宗即位,追赠皇太子,谥曰:懿德,陪葬乾陵。仍为聘国子监丞裴粹亡女为冥婚,与之合葬。又赠永泰郡主为公主,令备礼改葬,仍号其墓为陵焉”⑥。

上述四类陵墓中,明显地,第四类是乾陵的陪葬墓,“号墓为陵”并不即是陵,应比帝陵低一等⑦,实际上是无法视为帝陵级别的墓葬。《唐会要》卷二一《诸僭号陵》条云:“自有国以来,诸王及公主墓,无称陵者,唯永泰公主承恩特葬,事越常涂,不合引以为名。”⑧则称之为“僭号陵”。从这两座墓葬的形制、平面布局及石刻组合等方面看也不够帝陵级别。同样地,惠陵也不过是睿宗桥陵的陪葬墓,只是埋葬等级比一般的陪葬墓要高而已。这在后文中会专门讨论到。至于第一类中李唐先祖的四座陵墓,从至德元年(756)八月以降,在永康陵、兴宁二陵署是否亦改为台的讨论中,最后太常礼院援引《礼记》奏以“景皇帝并是追尊,皆用天子之礼,陵台之号,不合有殊”⑨,可知改葬之时亦当以天子之礼。

依照封土的形式,唐陵可分两种。其一积土为陵,其二依山为陵。积土为陵者为永康陵、兴宁陵、献陵、庄陵、端陵及靖陵、建初陵、启运陵、恭陵、惠陵、杨氏顺陵等。关中唐陵分布在渭水以北,泾水两岸。自西而东集中分布在关中盆地北部的乾县、礼泉、咸阳、泾阳、三原、富平、蒲城七县境内,东西绵延达100余里,呈一斜线展开(图1-1)。具体地说,分布在108°13'E至109°39'E,34°34'N至35°03'N的范围之内。若以唐长安城为中心,东北连泰陵,西北连乾陵,可形成一个102°的扇面。⑩关中唐陵积土为陵者分布在北山山脉以南的渭北高原之上,有永康陵、兴宁陵、献陵、庄陵、端陵及靖陵等六座,其中献陵、庄陵、端陵皆在黄土原上,神道前端皆为断崖。依山为陵者则均在北山山脉之上,有昭陵、乾陵、定陵、桥陵、泰陵、建陵、元陵、崇陵、丰陵、景陵、光陵、章陵、贞陵、简陵等14座。由于高原和山岳的不同,前者为覆斗形土冢,后者则利用自然山势,于山南开凿墓室。依山为陵者只是直接以山为坟丘,其实质与堆土为陵者无异。(11)诸陵封土形式的最终确定不仅跟地貌、地势有关,也跟国力有关,更蕴含着深刻的礼制和政治意义。

总的说来,唐陵陵区共有关中陵区、缑氏陵区、昭庆陵区及济阴定陶陵区等四个。但若从严格意义上来讲,定陶温陵尚不能称得上是帝陵。因为唐哀帝虽仍谥曰“哀皇帝”,开始却只是以王礼入葬的,五代后唐明宗才追尊为帝陵。此外,唐朝还有一些皇室成员的墓葬也以“陵”为号。(12)但是,因墓主人生时未即帝位、亡时亦无帝号之尊,初葬或改葬并非以天子之礼,且其分布呈点状、极其零散,显然不足以“陵区”称之。

①李兰珂《隆尧唐陵、〈光业寺碑〉与李唐祖籍》,《文物》1988年第4期,页55—65。下简称“调查报告”。本章昭庆陵区的考古材料均源自此文,恕不再指出。

②甘肃省清水县鲁家湾也有一座李虎墓,并有墓碑出土(详《唐代先祖李虎墓》,《人民政协报》1997年10月29日第4版)。或曰该墓墓主与李唐之李虎乃同名而人异(详岳维宗《清水李虎墓非唐公李虎墓辨》,《文博》1999年第2期,页35—36)。这里需要指出的是同一墓葬见于多处的情况在后之昭陵陪葬墓地中也能看到。如《古今图书集成》卷一三四《方舆汇编》坤舆典冢墓部引《畿辅通志》真定府,略云:“孔颖达墓,在衡水县西北五里。颖达仕国子祭酒,冢不甚高,但冢前数尺之内寸草不生是其异也。有元大德七年(1303)县尹袁纬碑记。又按唐史颖达陪葬昭陵,未知孰是。魏征墓,在晋州西南五里许。封郑国公,谥文贞。明弘治间墓被滹水淤没,嘉靖间知州黄良明立碑。尉迟恭(墓),在冀州城西四十里尉迟堰下。恭,封鄂国公。”又《古今图书集成》卷一三四《方舆汇编》坤舆典冢墓部·广平府条引《畿辅通志》云:“李勣墓,在广平县下河堡。勣封英国公,图形凌烟阁,相传东征时卒于此,因葬之。”(《古今图书集成》,中华书局/巴蜀书社,1985年10月,页7619下栏)陈思纂次《宝刻丛编》(《丛书集成初编》据十万卷楼丛书本排印,册1601,上海:商务印书馆,1937年,页25)卷一《齐州》唐《房元(玄)龄神道碑》条,云:“唐褚遂良书,在龙山镇。引《访碑录》。”同一墓葬既出现在昭陵陪葬墓区,又出现在其他地区,这种现象应如何解释?尚待进一步研究。

③《旧唐书》卷五《高宗本纪下》(页100)云:“〔上元二年〕五月已亥(675年7月24日),追谥太子弘为孝敬皇帝。”《旧唐书》卷九《玄宗本纪下》(页214)云:“〔开元二十九年十一月〕辛未(742年1月5日),太尉、宁王〔李〕宪薨,谥为让皇帝,葬于惠陵。”

④唐墓发掘组《唐懿德太子墓发掘简报》,《文物》1972年第7期,页26—32。

⑤陕西省文物管理委员会《唐永泰公主墓发掘简报》,《文物》1964年第1期,页7—18。

⑥《旧唐书》卷八六《懿德太子重润传》,页2835。

⑦宿白《西安地区的唐墓形制》,《文物》1995年第12期,页42。

⑧(宋)王溥《唐会要》,上海古籍出版社,1991年1月,页475。

⑨《唐会要》卷二〇《陵议》条,页460。

⑩王双怀《关中唐陵的地理分布及其特征》,《西安联合大学学报》2001年第1期,页65。表1-1中,唐陵经纬度皆采自该文,恕不再指出。

(11)详本书叁《结构与名称》。

(12)尚民杰《长安城郊唐皇室墓及相关问题》,荣新江主编《唐研究》第9卷,北京大学出版社,2003年12月,页403—426。

二 陵区的成因

在古代中国,帝王埋葬区多选择在王朝的政治权力中心附近,且随着后者的迁移,前者也多随之迁转。这样的事例不少,如拓跋鲜卑在西迁、南下中原的汉化过程中,便先后在盛乐(今内蒙古和林格尔)、平城(今大同)以及洛阳形成金陵、方山以及瀍西等三个帝陵区。①尽管历史上不乏随着政治权力重心的转移而出现多个陵区的现象,但是,像唐代这样精心安排陵区的情况却是不多见的。唐朝的这四个陵区可谓王朝政治史和社会史的缩影,从中多少可以窥探唐政府在不同时期的统治方略,因为二者的结合是如此紧密。

相比较而言,四个陵区要以关中陵区和昭庆陵区更能反映唐王朝的意图。此二者是李唐皇室着意安排的,表现了固守关陇地区的统治者试图在关中与山东(河北、山东)之间寻求一种政策上的平衡。

《唐会要》卷一《帝号上》云:

献祖宣皇帝讳熙。凉武昭王暠曾孙,嗣凉王歆孙,弘农太守重耳之子也。武德元年六月二十二日(618年7月19日),追尊为宣简公。咸亨五年八月十五日(674年9月20日),追尊宣皇帝,庙号献祖,葬建初陵。在赵州昭庆县界。仪凤二年五月一日(677年6月6日),追封为建昌陵。开元二十八年七月十八日(740年8月14日),诏改为建初陵。

懿祖光皇帝讳天赐。宣皇帝长子。武德元年六月二十二日,追尊懿王。咸亨五年八月十五日,追尊光皇帝,庙号懿祖,葬启运陵。在赵州昭庆县界。仪凤二年三月一日(677年4月8日),迫封为延光陵。开元二十八年七月十八日,诏改为启运陵。

太祖景皇帝讳虎。光皇帝第二子。武德元年六月二十二日,追尊景皇帝,庙号太祖,葬永康陵。在京兆府三原县界。

世祖元皇帝讳昺。景皇帝第二子。武德元年六月二十二日,追尊元皇帝,庙号世祖,葬兴宁陵。在京兆府咸阳界限。②

在武德元年六月二十二日,跟所有王朝的始建国者一样,唐高祖李渊追尊了先世四祖。但是,同时追封却先后于不同的地点营建陵墓,这个现象很值得思考。唐高祖对李熙和李天赐只是追尊而已,并没有提及将他们二人重新安葬;而对李虎及李昺则不仅有名号上的追尊,更有实际的安葬行动,分别将他们安葬在长安近郊的三原永康陵和咸阳兴宁陵。据开元十三年宣义郎、前行象城县尉杨晋所撰《光业寺碑》碑文载:

贞观廿年(646),〔太宗〕累遣使臣左骁卫府长史长孙尊师,与邢州刺史李宽、赵州刺史杜敖等,检谒茔域,画图进上。麟德元年(664),敕:宣简公、懿王陵墓并在赵州,各宜配守卫户卅人。仍令所管县令,专知检校刺史,岁别一巡。③

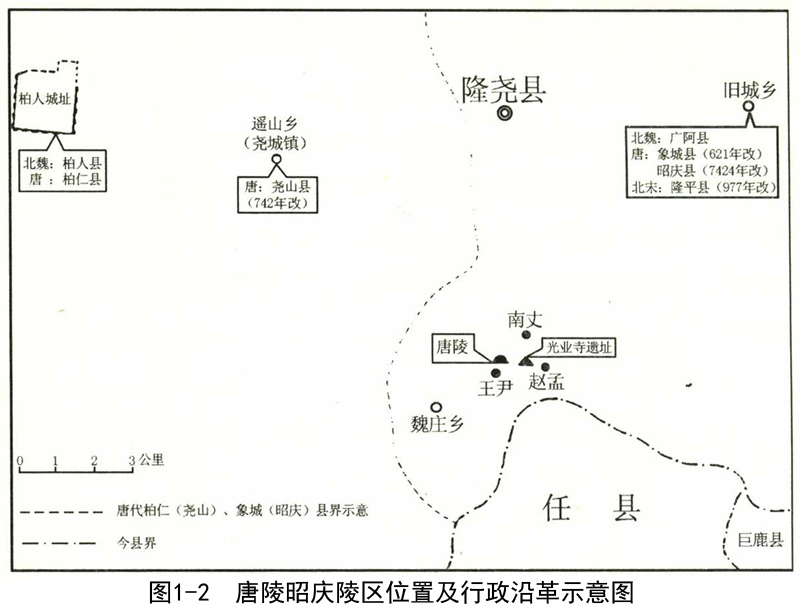

由于昭庆陵区(图1-2)在赵州与邢州的接壤处,因此在勘察茔域时,可能是为了便于实际工作中的协调,太宗责成二州刺史参与整个过程。值得注意的是,中央派遣的人员官职仅为不高(从六品上)的左骁卫府长史,此人复姓长孙,从他的另一个称呼“尊师”来看,应该是位道士。在崇玄重道的唐代社会,这些人能自如地出入宫廷禁闱之中,游刃有余地周旋于权贵之间,其身份颇为微妙。如《朝野佥载》卷五载:“道士史崇玄,怀州河内县缝鞾人也。后度为道士,侨假人也,附太平为太清观主。金仙、玉真出俗,立为尊师。每入内奏,请赏赐甚厚,无物不赐。授鸿胪卿,衣紫罗裙帔,握象笏,佩鱼符,出入禁闱,公私避路。神武斩之,京中士女相贺。”④遗憾的是,更为详细的情况不得而知。有意思的是,唐王朝管理昭庆陵区的官员职位都比较低。唐玄宗时期的宣义郎、前行象城县尉杨晋也只是从九品下的最低级品官而已。⑤

从前引《光业寺碑》碑文还可知,在贞观二十年,太宗反复派遣中央和地方长官实地勘察茔域,并测绘成图以供裁断,看来是有不小的举措;而其建成的时间推测最迟不晚于麟德元年。⑥但是,这个时候尚未称作“陵”,只是宣简公和懿王的“王墓”而已。李熙和李昺是到了咸亨五年八月十五日才得以被尊为皇帝,并安葬建初陵和启运陵的。这一天,高宗政府还同时追尊了不少帝、后。《唐会要》卷一《帝号上》云:

咸亨五年八月十五日,追尊高祖神尧皇帝。(中略)

咸亨五年八月十五日,追尊太宗文武圣皇帝。⑦

又同书卷三《皇后》条云:

宣皇帝皇后张氏,谥宣献。咸亨五年八月十五日追谥。

光皇帝皇后贾氏,谥光懿。咸亨五年八月十五日追谥。

景皇帝皇后梁氏,谥景烈。咸亨五年八月十五日追谥。(中略)

太宗皇后长孙氏……谥曰文德皇后。咸亨五年八月,追谥文德圣后。⑧

究其根源,事情的原委应该是始于“二圣”的出现。《唐会要》卷一《帝号上》云:

咸亨五年八月十五日,〔高宗〕称天皇。⑨

又同书卷三《皇后》条云:

天后武氏……显庆五年(660)十月已后,上(高宗)苦风眩,表奏时令皇后详决,自此参预朝政,几三十年。当时畏威,称为“二圣”。咸亨五年八月十五日,称天后。⑩

经过长期的宫廷斗争,武则天终于在这一天得以公开地以合法的身份来参与王朝政治的决策了。这一天对武则天的政治生命而言,无疑是历史性时刻;对中国中古史而言亦是一具有转折意义的大事件。而将李熙和李天赐的墓葬级别提升至“陵”,意味着昭庆陵区的最终形成。如果单从《唐会要》的这个记载看,在昭庆陵区的最后确定上,武则天似乎也是脱不了干系的。此详下文。

建初陵的主人李熙,即李渊的高祖,李世民的五世祖,是死在武川,“终于位”上的(11),并不死在昭庆。那唐王朝为何将建初陵和启运陵选择在赵州昭庆地区?这是否跟李唐祖籍在此有关,抑或只是与其祖上李虎曾历官于此有关,还是另有隐情?

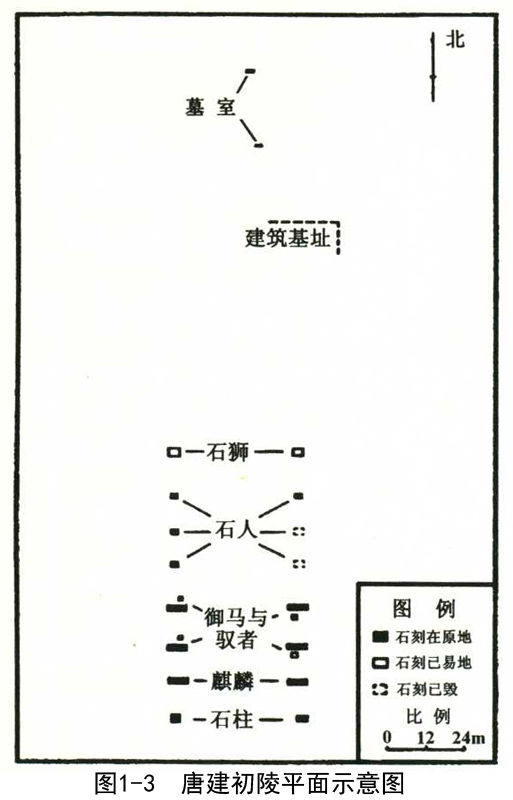

昭庆陵区无疑给聚讼纷纭(12)的李唐祖籍增添了一条线索,加之所谓族葬形式与《光业寺碑》所载似乎便可成为李唐先祖为“赵郡李”的直接证据。(13)有关李唐祖籍一事且暂不置喙,不妨先来分析昭庆陵区具体的建筑形式。遗憾的是,最晚从明代开始,昭庆陵区便已荒芜残破,封土荡然。现在,整个陵区成为一片比周围地面低1~2米的洼地,看不到围墙、阙门等建筑遗迹,原陵区规模已无法确定。1984年,在洼地北部发现两座南北相距约25米的砖室墓券顶,方知墓室位置。自南面的墓室向南约25米,又发现砖、瓦和建筑基址,推测可能是献殿一类的遗址。再向南约70米为陵区神道北端,神道向南长约100米,东西宽约40米,低于周围地面1.2米;石刻残存18件,东西间距32米左右。在此陵区考古调查的基础上,只能依靠文献来尝试复原。

《元和郡县图志》卷一七《昭庆县》条载:

皇十三代祖宣皇帝建六(初)陵,高四丈,周回八十丈(步)。

皇十二代祖光皇帝启运陵,高四丈,周回六十步。二陵共茔,周回一百五十六步,在县西南二十里。(14)这段记载颇值得推敲,惜此前史家多以“族葬”蔽之而未能详加考究。现在看来,它有如下三点需要讨论。笫一,“宣皇帝建六陵”,当为“宣皇帝建初陵”之讹。第二,所谓“周回八十丈”,当为“周回八十步”之讹。因为八十丈合一百六十步,大于二陵周回一百五十六步,是不可能的。此已经由李兰珂指出(15),可成定谳。第三,所谓“周回”应该是指封土底部周长,而非茔域范围。唐尺有大尺、小尺之分,大尺合0.294米,小尺合0.242米。即便以大尺计算,“一百五十六步”亦仅为229.32米。但是,从调查报告提供的数据可知其神道南端到所发现的北墓室的距离约为220多米,仅此直线距离便与“一百五十六步”相当。若加之神道石刻宽36~40米,这个范围的周长便要超过500米,而实际陵区的茔域是要远远多于此数的。因此,可以断定所谓“周回”实际上是封土底部周长。具体说来,当时虽然分别规定建初陵封土底部周长八十步、启运陵周长六十步,但这只是根据礼制而给予的不同待遇,在实际操作中却将二陵置于同一茔域。文载二者封土底部周长一百五十六步,这又似乎意味着在这个茔域中只有一个封土,即二陵同坟异穴。若非如此,则殊难解释。

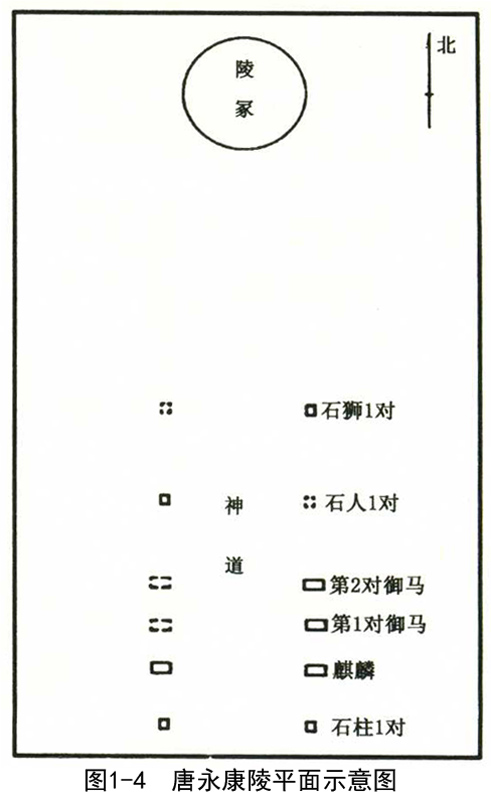

从陵园布局的角度看,初唐祖先四世的建初陵、启运陵、永康陵、兴宁陵等4陵,其封土呈圆锥形,神道石刻由南而北依次为石柱1对、麒麟1对、御马2对、石人3对、门狮l对。为了叙述的方便,姑且称该组石刻为“四祖式”(16)。

敦煌晚摩S.2263《葬录》置石碑兽法云:

置石碑兽法:石碑去门十步,石羊去碑七步,石柱去石羊七步,石人去柱七步,自余诸兽依十二辰位消息置之,其墓田亩数大小,步数安之。可知神道相邻石刻南北间距应该是相同的。建初陵的石刻由现在的保存状况可以推测该陵的石刻组合是石柱1对、天禄(亦即麒麟)1对、御马2对、石人3对、门狮1对(图1-3)。同时,从李兰珂的调查报告(17)中同样可以得到一个极为重要的信息,这就是每对石刻的间距近13米。永康陵石柱与天禄、第1对御马与第2对御马相距约28米,而今仅存的石人北距门狮及南去第2对御马的距离皆为60米(18),可以推测现存石人实际上为永康陵的第2对石人。也就是说在现存石人与门狮及现存石人与第2对御马的中点处原本还各有1对石人(图1-4)。另外,兴宁陵陵前石刻由南而北依次为“天禄两个,鞍马四个,狮两个,均两两对称。据当地人介绍,石马与石狮之间,原有石人三对,亦是两两对称,现已埋入1米以下的深土中”(19)。如此兴宁陵相邻石人以及北侧石人与石狮之间的南北间距为15米,这应该是一个特例。因为若根据间距相同的原则,则该石狮应在目前位置的北近60米处。

为探讨其规划特点,首先需要探求所用之尺的尺度。按一般的惯例,陵园之尺度应基本为整数尺寸,一般以10丈、5丈、3丈为单位,不可能过于细碎。(20)换算结果,发现当尺长为大尺0.294米时,按此尺长在永康陵平面图上画方10丈网格,纵向从石柱起到石狮为7格,神道北端石狮到封土南端为8格,石刻东西间距为1格;按此尺长在兴宁陵平面图上画方10丈网格,纵向从石柱起到石狮为5格,神道北端石狮到封土南端为9格,石刻东西间距为1格,其中相邻石人以及北侧石人与石狮之间的南北间距约为0.5格。可能便是因为这个缘故,其神道北端石狮到封土南端才增至9格。可见,四祖式唐陵是以祖陵永康陵为基本范式的,其神道石刻部分模数与神道北端石狮到封土南端的模数基此而相应地增减。从二陵的情况看,其神道北端石狮到封土南端为8~9个模数。

同样地,当尺长为小尺0.242米时,按此尺长在建初陵平面图上画方5丈网格,纵向从石柱起到石狮为7格,石刻东西间距为3格。因封土已无,神道北端石狮到封土南端有多少格不清。若依照前述永康陵范式的8个模数计算,则其神道北端到封土南端至少有40丈,即96.8米。这样的话,封土南端的位置应该在建筑基址北12.5米处,亦即所发现的南侧墓室南12.5米处。启运陵高四丈,合9.68米。墓室的位置一般在封土中心处稍后,这样的话,其封土底部直径大约在10~12米之间。根据调查报告,陵区发现的两个墓室相距25米。如果陵区存在两个封土,二陵封土底部直径都是一样的话,这个距离是不够的。更何况建初陵的封土要比启运陵来得大。

从另一个角度看,永康陵封土现高8米,底部周长122米,其底部直径与封土高的比例为4.86;同样地,兴宁陵据残高约5米,底部直径13米(21)计算,其底部直径与封土高的比例为2.6。按照这个比例,建初陵和启运陵封土的底部直径在25~47米之间。总之,两个墓室之间25米的距离是容纳不了如此规模的两个封土的。若如文献所载“周回一百五十六步”,以小尺计算,其封土底部直径约为60米。之所以要大于47米,可能是因为两个陵墓同一封土的缘故。同一个封土,这也可以解释为何建初陵、启运陵的封土高度皆为“四丈”,大概这便是昭庆唐陵封土的具体情况,昭庆陵区是采取同坟异穴的形式入藏的。这个推测应该大体不误。可能也正是因为二陵结合在一起,规模自然增大。若仍旧使用大尺,无疑更是导致陵区规模过于庞大而超过祖陵永康陵,于礼不符。因此,昭庆陵区采取了小尺的尺度,在基本保持与永康陵相同模数比例的基础上,通过将石刻东西间距从1模增至3模来体现二陵的结合在规模上的变化。当然,具体如何还有待进一步的考古工作证实。

之所以如此不厌其烦地考辨,因为事涉问题之关键,它为我们揭示了一个已被蒙蔽的同坟异穴之现象。目前考古发掘的鲜卑墓葬,除了方山永固陵和冯素弗夫妇墓外,多为长方形、梯形的土坑墓。方山永固陵已经是极为汉化的墓葬形式,对此本书另有专论。(22)从已经发掘的北燕统治者冯跋弟冯素弗夫妇两墓,既可看到浓厚的鲜卑习俗,也可看到传统的汉文化。冯素弗夫妇墓两圹并列,相距最近处仅20厘米,可知原应在同一坟封之下(23),这种同坟异穴的葬式,与当时中原地区汉族葬俗不同(24),是鲜卑习俗的体现。昭庆陵区采取同样的埋葬方式,是否也同样寓示其鲜卑的文化属性?

东汉初年,光武帝径追尊其皇祖、皇考墓为昌陵。(25)事见《后汉书》卷一四《城阳恭王传》所载:“初,建武二年(26),以皇祖、皇考墓为昌陵,置陵令守视;后改为章陵。”(26)光武帝前后都以同一陵名来指代其皇祖、皇考墓,可知该陵名应是二墓所在陵区的称呼。显然这跟李唐昭庆陵区二墓的命名情况有异。其具体建筑情况如何,待来日续考。

需要说明的是,族葬也并非汉家制度所独有。典型的事例如,洛阳北魏墓地的大族葬群便与中原旧制无关,而是渊源于原始残余较重的代北旧习(27);这一特点在磁县东魏、北齐的墓地上仍得到如实反映(28)。而玄宗之前的唐陵陵地秩序首先采取北魏洛阳瀍西的陵地制度,也可证明李唐宗室的种族倾向。(29)其实,如果李氏是河北的一个门阀著姓,而跟鲜卑族通婚,在讲究门阀的时代,这是很难想象的。再退而言之,这种通婚也使得李氏在血缘上具有了胡族的血统。

如此,建初陵、启运陵所在之地,并不能肯定便是李唐世居的桑梓之地(30),李唐源自武川(31)应该是可以推定的,即“李唐先世疑出边荒杂类,必非华夏世家”。

那为什么自太宗朝起,李唐要将昭庆地区提升为陵区呢?

这便要从河北、山东地区人文的特殊性谈起。人文的地域性首先应肇始于地理的地域性差别。我国西北高、东南低的地势和黄河、长江两大河流的东西横亘以及崤、崡二山的南北纵横不仅影响其地域性的人文状况,更影响了历史上的政治格局。从两面环绕黄河中游的黄土高原,大致东起大兴安岭南段,北以长城为界,西抵河湟地区再折向南方,沿着青藏高原东部至云南西北部,这形成一从东北至西南的边地半月形文化传播带,并呈现出某种文化的同一性。(32)这个传播带环绕在内地的外围,由此产生的外族盛衰的连环性以及外患与内政的关系显著。(33)河洛文明的早熟使得中原地区成为文化正统的标准,崤、崡二山的南北纵横又将北部中国分成关中和关东(河北、山东)两大地域。于是,北方地区便自然形成西安、洛阳这两个地域政治中心。长江的天险使得江南一带在保持地方特色的同时,成为中原政权得以偏安的场所。地域的不同,产生了人文的地域性差异,对政治格局的影响同样深刻。这就是政治格局出现南北、东西对峙、鼎峙的由来。即便是一统天下,其存在之事实并不能忽视。于是,作为统治者的首要任务便是如何妥善处理这三大地域集团以及与边地半月形外族文化之关系。

河北、山东地区人文的特殊性,历来史家多有发明。(34)这些人能征善战、一呼百应,又不易管理、约束。这种人文特性在考古材料上,也有体现。比如在墓葬制度和丧葬习俗上都表现出与唐代两京地区不同的状况(35),与其说这是一种地方特色,毋宁说实际上是对一统天下的中央皇权的抗衡和无视。也正是因为这个特点,他们成为政治上敌对双方争取的对象。

只有地域一样、身份一样,即成为同呼吸、共命运的同一集团,才易于在内心上产生认同感。李唐帝王通过建初陵和启运陵葬在昭庆,欲图与河北赵郡大姓攀亲。一方面,通过此举来展示李家先祖跟河北、山东地区的关系,以期通过地缘关系的相近来表明政治立场的一致性,从而达到争取河北、山东地区的用意。另一方面,在南北朝门阀之风依旧肆行的社会风尚,无疑这样也可提高李唐宗室的门望,从而达到与河北、山东地区门阀世族相同的社会身份(除了政治身份之外)。这反映了李唐试图以河北门阀的身份介入河北、山东地区,并更好地对后者统治的动机。应该说,对后者的统治再没有什么比这个方法更好的策略了。这也是李唐宗室故意混淆自己出身的原因,其出身也已经成为管理决定王朝命运的河北、山东地区的一个重要的手段。而武则天则可能出于争取、利用河北、山东地区的力量与关陇集团相抗衡的策略,这跟她营建东都洛阳的意图是一脉相承的。从这个意义来说,李氏的籍贯与出身问题已经不重要了,重要的是如何利用它使王朝的统治处于左右逢源的境地。这个政治谎言正是巧妙地利用了李唐先祖曾在冀、定、瀛州为官的经历。但是,尽管将建初陵、启运陵安葬在昭庆,其埋葬形式还是露出了马脚,也正是它使得我们有可能发覆李唐的种族文化和统治技术。若以长时段视之,河北地区在唐宋社会实起着承上启下、继往开来的重要作用。从考古材料来看,作为北宋早期主要墓葬类型的仿木结构砖室墓,大约从晚唐大中年间开始流行,便是主要发现于河北北部和北京地区的品官贵胄墓。(36)而赵宋的开国者正是河北涿郡人,恰可解释这一现象。河北地区与北宋王朝的这种关系,不仅体现了该地区在中国政治格局中的重要作用,而且反过来也进一步揭示了李唐统治者选择昭庆陵区的深刻用心。

关中陵区无疑是唐朝最为重要的陵区,跟王朝奉行关中本位政策的政治取向密切相关。从前引《唐会要》卷一《帝号上》的记载可以得知关中陵区的确定最迟不晚于武德元年六月二十二日永康陵、兴宁陵的营建。此后,诸陵无一例外地安排在都城的西北郊、北山山脉之南。这个做法大概可以从以下几个方面理解。

其一,首先是跟唐朝都城长安的所在地紧紧联系在一起的,古人认为葬者宜在国都之北。《礼记》卷一〇《檀弓下》云:

葬于北方,北首,三代之达礼也,之幽之故也。

郑氏(玄)曰:“北方,国北也。”(37)

《白虎通义》卷一一《崩薨篇》论合葬条,云:

葬于城郭外何?死生别处,终始异居。《易》曰:“葬之中野”,所以绝孝子之思慕也。(中略)所以于北方者何?就阴也。(中略)孔子卒,以所受鲁君之璜玉葬鲁城北。(38)

这种观念又从何而来?《汉书》卷二五《郊祀志上》称:

东北神明之舍,西方神明之墓也。

张晏注:“神明,日也。日出东北,舍谓阳谷;日没于西,故曰墓。墓,濛谷也。”(39)

张晏认为神明即太阳。颜师古则否定了张晏的意见,认为神明是神灵的总称。他说:“盖总言凡神明以东北为居,西方为冢墓之所。”如此看来,张晏、颜师古二人谈论的是问题的不同层面。其不同只是对神明所指的理解而已,但都一致地认为西方是归宿之所在。实际上,在对东方、西方方位性质的认识上他们是别无二致的。又《博物志》卷一《五方人民》条云:

东方少阳,日月所出。(中略)西方少阴,日月所入。(40)

此文更是把东方、西方方位的特性与日月的运行联系起来。综上,或可推测古人把墓地安排在城市的西北方位大概便是源于自然界日月升落的启示,如此安排葬地当跟古人建构、维护的天人秩序有莫大的关系。这个观念在后世仍得以延续,唐代堪舆家依然持该观点,吕才《阴阳书·葬篇》称:“今法皆据五姓为之,古之葬者并在国都之北。”(41)

其二,就是唐王朝对汉魏陵墓制度的借鉴和模仿,汉和北魏的陵区都位于都城的西北郊。贞观九年(635)高祖李渊《神尧遗诏》云:

其服轻重,悉从汉制,以日易月,于事为宜。其陵园制度,务从俭约,斟酌汉魏,以为规矩。(42)

又《唐会要》卷二〇《陵议》条云:

司空房玄龄等议曰:“谨按高祖长陵,高九丈,光武陵高六丈。汉文魏武,并不封不树,因山为陵。窃以长陵制度,过为宏侈,二丈立规,又伤矫俗,光武中兴明主,多依典故,遵为成式,实谓攸宜,伏愿仰遵顾命,俯顺礼经。”(43)

而西汉诸陵分布在汉长安城北部,咸阳西北北山山脉之南的黄土原上,如同《图解校正地理新书》卷七《五音所宜》条所云:

宫羽二姓宜北山之南,为北来山之地。西为前,东为后,南为左,北为右,明堂内水出破坤为大利向。(中略)凡州县、寺观、城邑、馆驿、廨宇皆无的主,尽属商姓,宜丙向;若立私宅冢墓所向及水流,皆随本音利便。(44)

采取了宫羽姓的昭穆葬法。(45)李唐从玄宗泰陵开始便完全模仿了西汉的宫羽姓昭穆葬图式(46),而非其本姓之葬法。李姓为徵姓,同上书卷七《五音所宜》条云:

徵音宜南山之北,为南来山之地,以东为前,西为后,北为左,南为右,明堂内水出破艮为大利向。(47)

根据上述原则关中唐陵本应安葬在唐长安城南、终南山北一带。但正是由于“斟酌汉魏,以为规矩”,唐王朝一开始便将关中陵区安排在长安城西北郊的北山山脉之南。其详已有论证。

如果说关中陵区与昭庆陵区是跟唐王朝的政治与礼制不可或分的,那缑氏陵区与定陶陵区则无一不跟李唐的命运息息相关。

《读史方舆纪要》卷四八《河南三》偃师县景山条,云:

在县南二十里,《商颂》“景员维何”,谓此山也。又懊来山,在县东南五十里,高宗太子〔李〕宏葬此,曰恭陵,改山为太平山。天祐初,朱温弑昭宗,葬于此,名曰和陵。(48)

和陵在偃师景山唐恭陵西北三四里处(49),这两座陵墓构成了缑氏陵区的主体。缑氏陵区肇始于李宏之恭陵,首先它是跟接近当时的政治中心在洛阳有关。高宗朝后期,武则天的君临天下,是根深蒂固的关陇集团所反对的。很自然地,武则天把统治中心放到神都洛阳。关中、长安城及其西内无一不有李家及其忠诚追随者的印迹,尽量远离这些场所不仅可以避开实在的面对,更重要的是可以减免内心的情感面对。因此即便是回到长安城,武则天多半再也不会到西内居住了。文献的记录也证实了这一点:武后临朝称制,多居住听政于神都洛阳,但凡返还于长安,则居于东内大明宫(50)。武则天不仅听政于洛阳,而且还通过分司制度在洛阳建立一套与长安相同的官僚机构,试图以此与关陇集团相抗衡,从而达成自己权力的稳固。《睿德纪》碑文记载李宏薨于上元二年四月二十五日(675年5月25日),并于上元二年八月十九日(675年9月13日)下葬恭陵。时恰值武则天、高宗居于洛阳听政,重新在洛阳附近另觅一帝陵区以别于关中陵区,自然会在已掌握决策主动权的武则天考虑当中。武则天并非只是在洛阳听政而已,在天授前后她还切实地对洛阳进行一系列的建设。通过这些措施,武则天刻意地要突出洛阳在帝国政治中的地位,同时抑制、削弱长安城原有的地位。垂拱四年(688)春二月,毁乾元殿,就其地造明堂(51);天授元年(690),立武氏七庙于神都;并于次年三月改唐太庙为享德庙;同年七月,又迁徙关内雍、同等七州户数十万以实洛阳(52)。这些反映了武则天欲使洛阳凌驾于长安之上,至少是将洛阳营建成另一个长安的用心。正如陈寅恪所言:“武曌则以关陇集团之外之山东寒族,一旦攫取政权,久居洛阳,转移全国重心于山东,重进士词科之选举,拔取人材,遂破坏南北朝之贵族阶级,运输东南之财赋,以充实国防之力量诸端,皆吾国社会经济史上重大之措施,而开启后数百年以至千年后之世局者也。”(53)因此,相信在陵区的安排上,武则天也是会重新考虑、有所安排的。而且随着武则天权位的日渐稳固、武周政权的建立,在洛阳建立一个武周(武氏)政权的陵区的计划也会日渐提到日程上来。毋庸多言,陵区自是以武氏为中心的。

关于李宏陵址的选择,《睿德纪》碑给我们留下了一丝线索。碑文说:

朕(高宗)以其(李宏)孝于承亲,恭于事上,意欲还京卜葬,冀得近侍昭陵,申以奉先之礼,顺其既往之志。但以农星在候,田务方殷,重归关辅,恐有劳废,遂割一己之慈。(54)

据碑文所言,高宗原本是打算将李宏安葬在长安以能近侍太宗昭陵的,但是因为正值农忙季节,恐影响农时,只得忍痛作罢。但是,从后来发生的事情来看,如果说这句话的前半部分是真实地反映了高宗安排李宏墓葬的初衷,可是后半部分就不免隐晦且闪烁其辞了。《新唐书》卷八一载:“营陵功费巨亿,人厌苦之,投石伤所部官司,至相率亡去。”(55)《唐会要》更为详细地记录了恭陵营造过程中民工的哗变:

孝敬皇帝恭陵,在河南府缑氏县界,上元二年八月十九日(675年9月13日)葬。初,修陵,蒲州刺史李仲寂充使。将成,而以玄宫狭小,不容送终之具,遽欲改拆之,留役滑、泽等州丁夫数千人,过期不遣。丁夫恚苦,夜中投砖瓦,以击当作官,烧营而逃,遂遗司农卿韦机续成其功。机始于隧道左右,开便房四所,以贮明器。于是樽节礼物,校量功程,不改玄宫,及期而就。(56)

在勘定缑氏县为陵区后,朝廷动用了数千丁夫营陵,过期不遣。期间高宗还嫌玄宫狭小要改拆,致使民工不堪其苦烧营而逃。从人力、物力以及111天的工时等方面看,政府并不顾及、体恤所谓民工的农事。据此可以判断李宏未能葬归关辅并非如《睿德纪》文所言,而是另有隐情。这其中武则天当起了决定性的作用。

高宗武则天时期,不少宗子都被迁贬到京城之外的地方,死后亦葬在当地而不得归祔关中唐陵陵区。很显然,这跟武则天是密切相关的。通过这个举措,武则天不仅逐一排除了有可能成为李唐帝位继承人的潜在威胁,为自己的登基扫平道路;同时,也正是通过高宗诸子的不得归葬唐陵陵区,而在京城的宗族谱系中将李唐的血脉打乱乃至截断。如果长安近郊从唐昭陵之后便没有李唐皇室子嗣的陵墓,那李唐不也就从血脉上被灭亡了吗?这样她不也就能够更加名正言顺地即位吗?因此,从这个角度相信高宗生前可能就自己陵寝的选址问题而与武则天有过多次的争论,其根本原因就在于此。但是,自然最后都未能说服武则天。“得还长安,死亦无恨”的临终遗言表达了高宗对归葬关中陵区的渴望,便展露出一点蛛丝马迹。

依照武则天的这些心思,李宏自然也是没法得以归葬关中陵区的。这跟武则天对诸子的处理如出一辙,只是对李宏则处理得更为高明,也来得隐蔽些。

既然此时高宗的陵址尚未勘定,李宏虽贵为太子,但却未即皇帝位的政治身份也正好给武则天提供了一个绝好的契机。虽为太子,但并不一定得以、或规定要进入关中陵区。这是为唐代帝陵的陪葬制度所证实的,它也就成为武则天因势制宜将恭陵陵址选在洛阳附近、继续打乱关中李唐帝陵秩序的借口。但是,如何藉此为自己的打算做个先行的铺垫呢?一个绝好的方式便是将死后的李宏提高到皇帝的身份,并以天子礼来安葬。《旧唐书》卷八六《孝敬皇帝弘传》云:

〔上元二年五月戊申(675年6月3日)〕谥〔李宏〕为孝敬皇帝。其年,葬于缑氏县景山之恭陵,制度一准天子之礼,百官从权,制三十六日降服。高宗亲为制《睿德纪》,并自书之于石,树于陵侧。(57)

《睿德纪碑》也说:

乃谥〔李宏〕为孝敬皇帝,其葬事威仪及山陵制度,皆准天子之礼。(58)

仅此,就足以掩盖武则天的机心了。通过这种优遇既向世人展示一种温情以掩盖李宏的死因,同时也达到将该墓葬提高到帝陵级别的用心。由这种方式来推行另辟一新帝陵区的欲图,自然受到的阻力也就要小得多,同时一切也显得顺理成章。这可能也是李宏得谥为“孝敬皇帝”、“以天子礼”安葬的原因之一吧,从中可以微妙地察觉到武则天巧妙的妥协和高宗的无奈。

但是,以天子礼将李宏安葬在缑氏,也仅仅是武则天在洛阳开辟武周陵区的第一步而已。如陈子昂所言,“景山崇丽,秀冠群峰,北对嵩、邙,西望汝海,居祝融之故地,连太昊之遗墟,帝王图迹,纵横左右,园陵之美,复何加焉”(59)。但种种迹象表明,缑氏一带虽是武则天刻意经营的一处礼制中心(60),但绝不可能是她设计的武周陵区。首先,武周陵区自然应该是以武氏为主轴的,其祖陵应该是武氏家族,而不可能是李唐宗室。自然,更不可能是比武则天辈份还低的李宏恭陵。(61)其次,缑氏位于洛阳的东部,而不是西北部。从汉唐帝陵陵区必选择于都城的西北郊来看,缑氏在方位上显然不具备这个优越性。再次,“生在苏杭,葬在北邙”是当时天下的共识。一则北邙在洛阳的北郊,一则汉魏帝陵亦选择于此。综上,武则天之所以将恭陵安排在缑氏,也许还有一个原因,便是她很可能打算在北邙营造武周陵区。由此视之,陈子昂诣阙上书提及瀍涧之地,其意似乎便在于此。陈氏称:

况瀍、涧之中,天地交会,北有太行之险,南有宛、叶之饶,东压江、淮,食湖淮之利,西驰崤、渑,据关河之宝。以聪明之主,养纯粹之人,天下和平,恭已正南面而已。陛下不思瀍、洛之壮观,关、陇之荒芜,乃欲弃太山之安,履焦原之险,忘神器之大宝,徇曾、闵之小节,愚臣暗昧,以为甚也。(62)

也就难怪陈氏上书后,“则天召见,奇其对,拜麟台正字”。这恐怕与陈氏所言正合武则天的心机有关。惜事密无闻,难以再究。

尽管以天子礼将李宏安葬在缑氏,武则天的第一步策略得到实现,但是,她欲图在此建立一个新陵区的意愿终究还是没能持久。很快,在弘道元年十二月丁巳(683年12月27日)高宗沉郁又强烈地道出“得还长安,死亦无恨”的临终渴望,并最终于文明元年八月庚寅(684年9月25日)安葬在关中陵区的梁山上。尽管武则天得以驾驭天下,但传统社会的宗法制度却始终是她面对的最大困惑与障碍。从事态的发展来看,正是高宗的归葬关中陵区以及武周政权的走势才逐渐彻底打消了武则天在洛阳营造武周陵区的计划。随着武则天的独掌朝政,永昌元年(689)起,她便开始在父母的谥号及其墓葬的名号上做文章,先是提升山西文水的父亲武士彟墓为章德陵,咸阳的母亲杨氏墓为明义陵。武周革命后,因为政权正朔建设的需要,她追封了几位周代帝王以为祖先,但以武士彟为太祖,尽管章德陵随之被提升为昊陵,但是作为祖陵却仍旧安排在山西文水,并与陕西咸阳原的顺陵远隔千里。(63)如此规划在地区分布上显得并不成系统,大概尚未有营造武周陵区的概念。从她开始对母亲杨氏墓的几次改造来看(64),似乎有把咸阳原营造成武周陵区的意图。但据《旧唐书》卷一八三《武三思传》载:“中宗寻又制:武氏崇恩庙,一依天授时旧礼享祭。其昊陵、顺陵,并置官员,皆〔武〕三思意也。”(65)足可说明此刻武则天亦已无意把顺陵所在咸阳原开辟成武周陵区。否则,自不会再由武三思来倡议设置昊陵、顺陵的守陵官员。从武则天最后的矢意归祔乾陵也正说明了这一点。

到了昭宗、哀帝时期,唐帝国已经岌岌乎殆哉,更遑从容谈论陵地,只能跟随政治情势酌情而定了。但是,这两座陵墓的选址却是跟晚唐的政治态势紧密联系在一起的。唐末二帝被朱温裹挟,并先后命丧山东。焚毁长安后,朱温同样试图在洛阳进行全方位的政权建设。尽管他在洛阳逼死昭帝,但此刻尚不得不借助李唐的名号行事,因此仍要妥善处理昭宗的善后事宜。对于昭宗陵地的安排,朱温必会注意到恭陵在缑氏县的陵区及其所具有的完善的管理机构。于是,缑氏县自然得以成为入葬昭宗的首选之地。昭宗亦终得葬于恭陵西北,《旧唐书》卷二〇上《昭宗本纪》:

群臣上谥曰:圣穆景文孝皇帝,庙号昭宗。〔天祐〕二年二月二十日(905年3月28日),葬于和陵。(66)

又《资治通鉴》卷二六五云:

已酉,葬圣穆景文孝皇帝于和陵,和陵,在河南缑氏县懊来山。是年,更名太平山。庙号昭宗。(67)

哀帝则是在曹州被逼逊位的,并于梁开平二年(908)二月遇弑,死后只得以王礼下葬济阴县之定陶乡。到了五代时,唐明宗才追封为帝陵。《旧唐书》卷二〇下《哀帝本纪》云:

〔朱〕全忠建国,奉〔哀〕帝为济阴王,迁于曹州……天祐五年二月二十一日,帝为全忠所害,时年十七,仍谥曰哀皇帝,以王礼葬于济阴县之定陶乡。中兴之初,方备礼改卜,遇国丧而止。〔后唐〕明宗时就故陵置园邑,有司请谥曰“昭宣光烈孝皇帝”,庙号“景宗”。中书覆奏少帝行事,不合称宗,存谥而已。知礼者亦以宣、景之谥非宜,今只取本谥,载之于纪。(68)

又《新唐书》卷一〇《哀帝本纪》记载:

甲子,皇帝逊于位,徙于曹州,号济阴王。梁开平二年二月遇弑,年十七,谥曰“哀帝”。后唐明宗追谥“昭宣光烈孝皇帝”,陵曰“温陵”。(69)

昭宗和陵、哀帝温陵分别葬于偃师缑氏、济阴定陶,陵地的建设也极其简陋。在偃师市顾县镇曲家寨村南、景山唐恭陵西北三四里处今尚有一土冢遗迹,村民呼曰“铺塌冢”,规模卑小。20世纪60年代,陵冢大体被夷为平地,今陵园地面无任何遗存。早年冢边发现有一方池,土下陷,后填实。按照关中唐代陵墓的形制,可以判定下陷处很可能是天井。加之,该土冢附近还有村庄名“西宫底”、“中宫底”、“东宫底”,这些称呼似乎与陵墓有关。(70)因此,一般地认定这个土冢为和陵。1984年,偃师县对和陵作了调查和钻探。该陵园地表建筑已荡然无存。经钻探知陵墓坐北朝南,地宫居北,墓道在南。地宫由青石条垒砌拱券,南北长约8米,东西宽约4米,距现地表深约11.5米。地宫正南的斜坡墓道南北长约60米,宽约3米。据村民回忆,近百年来遭多次盗扰,铲探时亦发现地宫有盗洞。在神道正南约500米处地面上,倒卧一残高约2米的无头翁仲(石人),现仍在原处。(71)

温陵入葬时并无园邑。《唐会要》说“后唐明宗初就故陵(温陵)置园邑”(72),说明温陵初建时并无置陵邑,五代后唐时始置。温陵所在地势低下,明代黄河泛滥时即被水淹。今位于菏泽辛集的,现为一个二亩多大的柏树林,不见墓冢和石刻。调查者认为恐为明代的何尚书坟,而非温陵。(73)总之,因情况不明,仍有待进一步的工作。

昭宗、哀帝身后的这种状况无疑是河北、山东地区对唐王朝具有深刻影响力的表现。这益发反衬出唐初安排关中陵区和昭庆陵区的妙意。

①详本书附三《陵墓与政治——以永固陵与北朝帝陵为例》。

②《唐会要》,页1—2。同一天追尊的还有元皇帝皇后独孤氏、高祖皇后窦氏。《唐会要》卷三《皇后》条(页25)云:“元皇帝皇后独孤氏,谥元贞。武德元年六月二十二日追谥。高祖皇后窦氏,武德元年六月二十二日,追谥穆皇后。”

③杨晋《大唐帝陵光业寺大佛堂之碑》,《全唐文补遗》第1辑,西安:三秦出版社,1994年5月,页15上栏。

④(唐)张鷟撰,赵守俨点校《朝野佥载》,《隋唐嘉话·朝野佥载》,北京:中华书局,1979年10月,页114。

⑤详本书叁《结构与名称》。

⑥李兰珂同上揭文,页55—56。

⑦《唐会要》卷一《帝号上》,页2。

⑧《唐会要》卷三《皇后》,页25。

⑨《唐会要》,页3。

⑩同上书,页26。

(11)(北宋)王钦若等编《册府元龟》卷一《帝王部·帝系门》,北京:中华书局影印本,1960年6月,页13下栏。

(12)关于李唐祖籍的争讼,可见汪荣祖《史家陈寅恪传》,北京大学出版社,2005年3月,页106—112。

(13)陈寅恪《李唐氏族之推测后记》,《陈寅恪集·金明馆丛稿二编》,北京:生活·读书·新知三联书店,2001年7月,页335—337;李兰珂同上揭文,页64—65。

(14)(唐)李吉甫《元和郡县图志》,北京:中华书局,1983年6月,页493。

(15)李兰珂同上揭文,页65注释④。

(16)关于唐陵神道石刻名称详本书叁《结构与名称》,陵园布局的分类详本书肆《陵园布局的分类及演变》。

(17)李兰珂同上揭文,页58—59。

(18)巩启明《唐永康陵调查记》,《文博》1998年第5期,页4—5。

(19)咸阳市博物馆《唐兴宁陵调查记》,《文物》1985年第3期,页46。

(20)傅熹年《中国古代城市规划建筑群布局及建筑设计方法研究》(上册),北京:中国建筑工业出版社,2001年9月,页57。

(21)这是1977年12月的调查资料,兴宁陵封土今仅存高5米,直径3.5米。详刘向阳《唐代帝王陵》,西安:三秦出版社,2003年9月,页355—356。

(22)详本书附三《陵墓与政治——以永固陵与北朝帝陵为例》。

(23)黎瑶渤《辽宁北票县西官营子北燕冯素弗墓》,《文物》1973年第3期,页2。

(24)宿白《三国——宋元考古》(上),北京大学考古系试用讲义,北京大学出版社,1974年,页93。

(25)此承杨哲峰先生见告,谨致谢忱!

(26)(宋)范晔撰,(唐)李贤等注《后汉书》,北京:中华书局点校本,1965年5月,页562。

(27)宿白《北魏洛阳城和北邙陵墓——鲜卑遗迹辑录之三》,《文物》1978年第7期,页50。

(28)马忠理《磁县北朝墓群——东魏北齐陵墓兆域考》,《文物》1994年第11期,页67。

(29)详本书贰《关中唐陵陵地秩序》。

(30)胡戟《陈寅恪与中国中古史研究》,《历史研究》2001年第4期,页155—156。

(31)位于乌兰察布盟武川县西南二十余公里的土城梁古城,推测即是六镇中的武川镇城址。详张郁《内蒙古大青山后东汉北魏古城遗址调查记》,《考古通讯》1958年第3期,页20—21。

(32)童恩正《试论我国从东北至西南的边地半月形文化传播带》,文物出版社编辑部编《文物与考古论集》,北京:文物出版社,1986年12月,页17—43。

(33)陈寅恪《外族盛衰之连环性及外患与内政之关系》,载所撰《陈寅恪集·唐代政治史述论稿》,北京:生活·读书·新知三联书店,2001年4月,页321—355。

(34)其中要以陈寅恪的论断最为深刻而著名。详所撰《论隋末唐初所谓“山东豪杰”》,载《陈寅恪集·金明馆丛稿初编》,北京:生活·读书·新知三联书店,2001年6月,页243—265。

(35)齐东方《隋唐环岛文化的形成与展开——以朝阳隋唐墓研究为中心》,载王小甫主编《盛唐时代与东北亚政局》,上海辞书出版社,2003年8月,页133—160。

(36)秦大树《宋元明考古》,北京:文物出版社,2004年10月,页142。

(37)(清)孙希旦撰,沈啸寰、王星贤点校《礼记集解》,北京:中华书局,1998年,页259。

(38)(清)陈立撰,吴则虞点校《白虎通疏证》,北京:中华书局,1994年,页558—559。

(39)(汉)班固《汉书》,北京:中华书局点校本,1962年6月,页1213。

(40)(晋)张华撰,范宁校正《博物志校正》,北京:中华书局,1980年,页12。

(41)(唐)吕才撰,(清)马国翰辑《阴阳书》,《玉函山房辑佚书》,册3,上海古籍出版社,1990年,页2863上栏。

(42)《唐大诏令集》卷一一《神尧遗诏》条,页67。

(43)《唐会要》,页457。

(44)(宋)王洙等《图解校正地理新书》,台北:集文书局据“张本”影印,1985年,页226。

(45)详本书附一《西汉帝陵陵地秩序》。

(46)详本书贰《关中唐陵陵地秩序》。

(47)《图解校正地理新书》,页226。

(48)(清)顾祖禹《读史方舆纪要》,上海书店出版社,1998年,页334上栏。

(49)宫大中《九朝兴衰古帝都——洛阳》,载阎崇年主编《中国历代都城宫苑》,北京:紫禁城出版社,1987年,页96。

(50)王静《大明宫的内廷空间布局与唐代后期宦官专权的关系》附表《唐代皇帝在两京活动时间表》,北京大学历史系硕士学位论文,2001年5月,页44。

(51)《旧唐书》卷六《则天皇后本纪》,页118。

(52)同上书,页121。

(53)陈寅恪《记唐代之李武韦杨婚姻集团》,原载《历史研究》1954年第1期;此据所撰《陈寅恪集·金明馆丛稿初编》,页279。

(54)《全唐文》卷一五《高宗》孝敬皇帝睿德纪条,页186上栏。

(55)《新唐书》卷八一《李弘(宏)传》,页3590。

(56)《唐会要》卷二一《诸陵杂录》条,页485。

(57)《旧唐书》,页2830。具体追谥时间据《资治通鉴》卷二〇二“太子弘仁孝谦谨”条补充。详(宋)司马光编著《资治通鉴》,北京:中华书局,1956年6月,页6377。

(58)《全唐文》卷一五《高宗》孝敬皇帝睿德纪条,页186上栏。又可见《全唐文》卷一一《赐谥皇太子宏孝敬皇帝制》条,页139下栏—页140上栏。

(59)《旧唐书》卷一九〇中《陈子昂传》,页5020。

(60)巫鸿《五岳的冲突:历史与政治的纪念碑》;载所撰《礼仪中的美术——巫鸿中国古代美术史文编》(下卷),北京,生活·读书·新知三联书店,2005年7月,页634—641;王静《节愍太子墓〈升仙太子图〉考——兼论薛稷画鹤的时代背景》,《北京大学学报》(哲社版)2007年第4期,页113—122,特别是页117—118。

(61)此得益于2005年4月21日晚野云堂先生的意见,谨致谢忱!

(62)《旧唐书》卷一九〇中《陈子昂传》,页5020。

(63)《新唐书》卷七六《则天武皇后传》,页3480—3482。

(64)详本书肆《陵园布局的分类及演变》。

(65)《旧唐书》,页4736。

(66)《旧唐书》,页783。

(67)《资治通鉴》,页8641。

(68)《旧唐书》,页811。

(69)《新唐书》,页305。

(70)宫大中同上揭文,页96;刘向阳同上揭书,页330。

(71)赵振华、王竹林《东都唐陵研究》,《古代文明》第4卷,北京:文物出版社,2005年12月,页244。

(72)《唐会要》卷二《帝号下》,页18;《旧唐书》卷二〇下《哀帝本纪》,页811。

(73)此处原有大冢,径约20余米,高约6米,四周有围墙,墓前有石牌坊、石人、石马、石狮、石羊等石刻,还有很多石碑和大柏树。在这个墓冢周围,约有上百个大小坟堆,每年何村姓何的都来上坟,“文化大革命”中,石刻被毁、墓冢被平,石碑则破用于修桥,陈长安推测是何家祖茔,是“何陵”而非“和陵”,并认为和陵在山东菏泽之说应当存疑。详所撰《唐恭陵及其石刻》,《考古与文物》1986年第3期,页36注①。

唐陵的布局:空间与秩序/沈睿文著.—北京:北京大学出版社,2009.694