驼俑

陈志谦

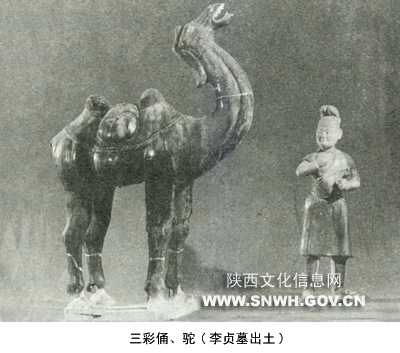

在昭陵已发掘的诸多陪葬墓中,多有骆驼俑出土,其中一部分就陈列在昭陵博物馆的“出土文物陈列室”,组成了一支庞大的“驼队”。这些驼俑大小不同,神态各异,意趣横生,深得中外游人的喜爱,形体高大、色彩绚丽的三彩驼俑还伴有戴胡帽、穿胡眼、深目高鼻的牵驼胡俑,相映成趣,精彩至极,诚如杜甫诗中描述的“羌女轻烽燧,胡儿制骆驼”。

骆驼有单峰与双峰之分。单峰驼出于印度、阿拉伯半岛和非洲,双峰驼出于我国西北和中亚一带。考古学家在美洲发现了距今四千万年的骆驼化石,这是迄今认定的骆驼的最为悠久的历史。《史记·苏秦传》记;“苏秦说楚威王曰:‘大王诚能用臣之愚计,则韩、秦、燕、赵、郑、卫之妙音美人,必充后宫;燕、代橐驼良马,必实外厩。’”显然,战国时期,人们把对骆驼的珍视、喜爱与美人、良马同日而语。

今天,一提到骆驼,人们会很自然地联想到张骞。西汉张骞是一位有胆有识的探险家,是中西方交往的开拓者。当然,谁又能忘却骆驼这沙漠之舟在中西交往史上的特殊作用呢?东汉时期,为了纪念骆驼在东西方经济、文化交流上的功绩,朝廷铸造了两匹铜驼,列置在洛阳宫门外面。久而久之,宫门前的那条大街也被称为铜驼街了。陆翙《邺中记》云:“二铜驼如马形,长一丈,高一丈,足如牛,尾长二尺,脊如马鞍,在中阳门外,夹道相向。” 沧海桑田,铜驼已不复存在,铜驼街也难得寻觅故址。然而,骆驼的功绩在人们的心目中却永难磨灭。今天,西安玉祥门外大庆路西端,那组巨幅群雕“丝绸之路的起点”,再现了当年驼队浩浩荡荡西出长安的盛况,其气势的宏阔,形象的生动,恐怕是两匹铜驼所难比拟的。

社会的动荡,国土的分裂,曾使丝绸之路几度萧条,甚至阻塞。从西晋末年到南北朝时期,在这条沙漠古道上实在难得看到汉时的盛况了,到了隋代,国家的统一又给丝绸古道带来了转机。然而,隋王朝究竟历时暂短。真正使丝绸之路出现空前盛景的还是在唐代。贞观十三年(639年),雄心勃勃的唐太宗李世民,为了统一西域,面对强大的西突厥汗国,一反从谏如流的常态,他深谋远虑,力排众议,对大臣们的劝阻“皆不听”,毅然用兵西域,先后平定了吐谷浑、高昌、焉耆和龟兹,使西突厥如失双臂,不得不派使者通好。至此,丝路古道再度畅通。唐太宗高兴地说:“西突厥已降,商旅可行矣!”唐高宗永徽年间,西突厥的再度崛起,又给畅通不久的丝绸之路蒙上了阴影,于是,唐王朝再次出兵西域,一举打垮了西突厥的反唐势力,在西域设置州、县、军府,实施了比较彻底的行政、军事管辖。至此,出现了丝绸之路的极盛局面,中西方经济、文化的交融,不论从广度和深度上说,都呈现出前所未有的盛况。在原来南、北两路的基础上,又新开辟了碎叶道和热海道,还以地中海东岸的安条克(今土耳其的安塔基亚)为中转点,把中原的丝织品再经地中海运往欧洲,确切地说,运往罗马。近年,波兰的考古学家在波兰什切青省波罗的海沿岸的沃林,发现了一小段金黄色且有桃形图案的丝织物,波兰什切青国家博物馆馆长、考古学家弗·菲利波维亚克和波兰其他科学家参照伴出物考证的结果,一致认为,这是中国公元九世纪(唐代)的产品。从而,他们作出结论说,九至十世纪时,丝绸之路已从中国经拜占庭一直延伸到波罗的海南岸。

漫长的丝绸之路记载着骆驼长途跋涉的艰辛,也使它们同这条古道一起名垂青史。

昭陵诸多陪葬墓中驼俑的大量出土,正是唐代前期丝绸之路畅通的实物见证。郑仁泰是昭陵陪葬者之一,他历唐高祖、太宗、高宗三代皇帝,备立勋庸而颇受恩宠。晚年,他曾任凉州刺史,唐高宗龙朔三年(663年)死于任上。凉州不仅是河西走廊上的军事重镇,而且是丝绸之路的咽喉地带。郑仁泰墓骆驼俑的出土,有人认为,这跟他生前任凉州刺史有关。然而,唐太宗李世民第五女长乐公主以23岁死于贞观十七年(643年),比郑仁泰早亡20年,其墓葬也出土了驼俑;葬于唐高宗永淳元年(687年)的太宗第十一女临川公主墓还出土了驼俑。二位公主之葬,一在郑之前,一在郑之后,她们跟丝绸之路毫不相干。看来,墓内以驼俑随葬,与墓主人生平履历关系不大,应当说是随着丝绸之路畅通,当时社会上流行的一种时髦风尚,恰恰是这种古代风尚的遗物,反映着丝绸古道的兴衰。

五代战乱,丝绸之路再度中断。宋元以后,海运兴起,丝路遂荒,自此以后,骆驼的黄金时代已成为历史,但它在东西方交往史上的功绩却永不磨灭。骆驼俑也因其特殊的象征意义而深受赞赏。

昭陵陪葬墓出土的驼俑,有的架着驮囊,有的载着丝绸,背上还挂着水葫芦和沿途猎取的野物,有的昂首长嘶,有的负重奋蹄。可以想见,当年的驼队,正是带着黄土高原的尘埃,踏破河西走廊的寂静,满载着友谊和繁荣,风尘仆仆,在漠漠荒沙中,长途跋涉,留下了一条举世闻名的友谊之路。

昭陵揽胜/中共礼泉县委宣传部,昭陵博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1999.5

昭陵揽胜/中共礼泉县委宣传部,昭陵博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1999.5