秦俑效应和秦文化的整合

林剑鸣

十五年前,当考古工作者在渭水之滨、骊山脚下发掘出惊人的巨大的陶俑之时,人们尚未意识到他们为世界人民打开了一座多么丰富的艺术宝库;今天,在秦始皇陵兵马俑坑已成为举世公认的“世界历史第八大奇迹”而为各国各界人士所瞩目之后,更令人意外地发现是:秦俑坑向当代展示的,远比任何人的想象都深邃而奇妙。那宏丽、壮观的形象固然给每一目睹者以强烈印象而使之惊叹,这具体形象中所含孕的社会历史内容,及艺术、文化的表现形式,更值得学术界、文化界有志于探讨中国古代传统文化的学者深思。

秦俑坑考古工作者的专家们可以毫无愧色地宣布:他们为人类文化财富的宝库做出了杰出的贡献。目前,两巨册《秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告》已由文物出版社正式出版。人们将从这两卷翔实、严谨的报告中了解秦俑坑精确、可靠的资料,并永远感谢为这一重要文化财富奉献出才华、知识以及青春岁月的考古、文物工作者和专家们。

遗憾的是,当先驱者为我们提供出如此惊人的文化财富之后,我国学术界对其研究却远远地落在后面。迄今为止,对秦俑的研究,国内论著大多还停留在介绍和赞叹的水平,宣传、普及的作用大于学术探讨,特别是从文化、艺术和哲学、历史的深层进行研究的论著,更是凤毛鳞角。为推动秦俑学术研究,秦俑博物馆袁仲一馆长为首的一批专家,组织创立秦俑学研究会。现借秦俑研究会即将召开第三届学术讨论会暨十年馆庆之机,奉献笔者于秦俑研究中一孔之见。这里提出以下三个问题:(一)秦俑艺术形象所反映的三对矛盾;(二)两种文化的碰撞;(三)“无意识选择”和未完成的“文化整和”,向专家请教。

一

秦俑艺术研究中最大的问题,莫过于对其总体的把握,或曰对其主题的理解。在这个问题上,国内学者们提出的两种意见,对立是相当尖锐的:一派认为其“风格基调是沉郁、压抑和悲凉的”,表现了秦王朝夕阳西下的末日;多数评论者则赞颂其“造型生动,场面壮观”,风格“明朗、欢快”、“朝气蓬勃”,反映了新生地主阶级“所向无敌”的“精神状态”。两种截然相反的看法皆持之有故,言之成理,并都肯定了其艺术价值。

然而,在同样肯定其艺术价值的前提下,何以对秦俑的主题产生如此对立的认识呢?

笔者认为:出现对秦俑主题如此对立的认识,正是秦俑这一组规模宏大的艺术群像自身所存在的矛盾的反映,应当说这是毫不奇怪的。

欲分析秦俑自身所反映的矛盾,必先弄清一种观点:对于秦俑这一类造型艺术的评价,许多人似乎多在“美”或“不美”一点上加以探讨。毫无疑问:审美价值是所有的艺术品评价的重要因素之一,但是“无论如何不能把作品的艺术价值归结为审美价值”。因为“审美价值只是艺术价值的组成因素之一,它同艺术价值的其它价值方面——该作品的道德价值、政治价值、宗教(或反宗教)价值——结合在一起。”(1)正如当代一位美学家指出的:“审美价值总是在一种意义上被确定——积极或消极,崇高或卑下”,而“艺术价值可能是内部矛盾的。

”(2)根据这种观点,对秦俑艺术价值加以剖析,可以明显地看出存在着三对矛盾:

(一)宏观布局的有计划和微观塑造的无计划的矛盾。

秦始皇陵兵马俑坑的总体布局,显然是在精密的计划之下完成的。尽管这一论断只要看过秦俑博物馆展出的一号坑军阵场面就不会有人提出疑问。不过,为从理论上加强这一论点,还是让我们引证有关资料来说明:

首先,俑坑的整体构筑,显然是在统一设计下完成的。据已发表的资料可知:现在探明的兵马俑坑“包括1、2、3号三个俑坑。1号坑面积最大,达12600平方米。2号坑在其北面偏东,面积约6000平方米。3号坑在2号坑西,面积约520平方米,坑内均有木构,用砖铺地。”发掘者认为,l号坑俑是以步兵为主的长方形军阵,2号坑俑是以战车和骑兵为主的矩形军阵,3号坑则象征其指挥部”(3)。不少研究秦代军阵的学者都认为:兵马俑坑的整体布局,是依照古代军阵的实际设置的,前锋、侧翼、中军和后卫,以及指挥部的位置,与战国时代的兵俑记载大体一致(4)。

俑坑的构筑方法亦是一致的,均是“先挖土圹,如一号坑在土圹的东、南、北三面边壁的内侧包镶夯筑二层台”,其它各坑大约也相类似(5)。“俑坑中的陶俑、陶马排列井然有序。一号坑是个长方形的军阵,其东端有三列面东的步兵俑,每列六个八件。计二○四件,是军阵的前锋;后面接着是战车与步兵相间排列的三十八路纵队作为军阵的主体;其南北两侧和西端各有一列分别为面南、面北、和面西的横队,作为军阵的两翼和后卫,这表现了军阵组织的严密性”(6)。

这里,只能重点地例举上述资料,从最近出版的《秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告》中,还可摘引更多的资料说明秦俑坑的总体布局是在高度统一、严密组织下有计划地建设而成的。正如上述报告中指出的:“秦始皇在位三十七年,而陵墓的修建工程长达三十余年,其中大规模的修筑是在统一全国后的十年。直至始皇死时,陵园的修建工程仍未全部完成。”(7)可见,秦始皇陵兵马俑坑的总体布局是在统一的、严密的计划下实施的,这一点绝不会有任何疑义。

但是,与宏观方面总体布局的严密计划性相反,秦俑坑内微观方面个体陶俑的塑造显然是缺乏统一的计划性的。

尽管《秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告》中已将出土陶俑分类归纳为几种,如以“兵种作为分类的依据”,“分为车兵和步兵俑两种”,而步兵俑又“包括单独列队的独立步兵俑和位于战车前后隶属于车的徒兵俑两种。这两种俑中依其职位高低的不同,又可分为军吏俑和一般步卒俑”(8)等等。然而,这样那样的归纳皆无法将各种式样的俑包罗殆尽。正如该报告指出的:一号兵马俑坑东端内出土的陶俑,不但数量众多,而且种类亦较复杂”。“至于俑的面容、神态方面,更是多种多样”(9)。

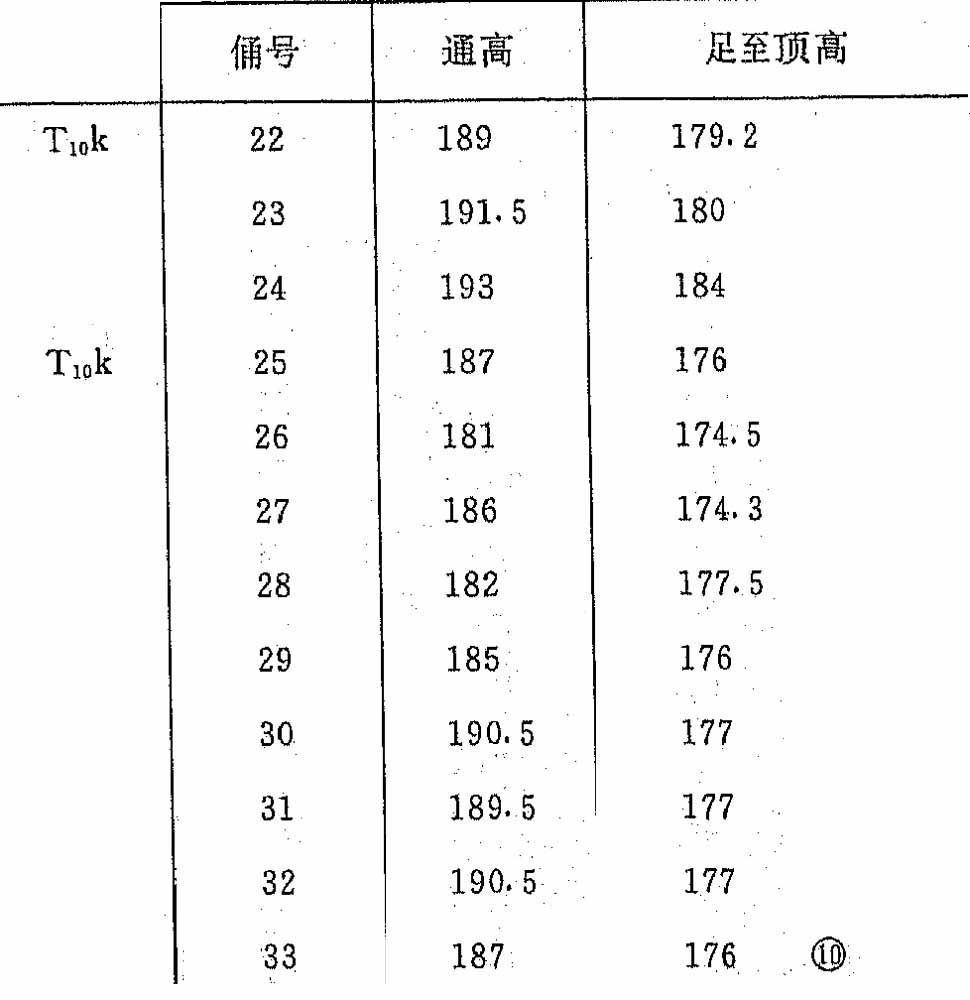

诸多的陶俑种类繁复、神态各异为秦俑艺术的一大特色。然而,这一绚丽多采的现象实为众多工匠无意间造成,绝非设计者统一安排而就。这引起从许多细微处应统一而未能统一的漏洞中可以窥出。如陶俑的排列次序和身高就显出极不合理的状况,这里仅举编号完整,排列次序未被扰乱的T10k第22—33号袍俑为例:

从上举十一个并列的袍俑通高和足至顶高及其排列次序来看,就十分明显地看出其高低的排列是参差不齐的,例如最高的24号袍俑,通高193,足至顶高184,而其侧的25号袍俑则通高187,是至顶高176,前者竟比后者高出6—8厘米。26号袍俑则为18l和174.5厘米。较25号袍俑又低,若往下再一路低下去,到也合乎道理,但不料第27号袍俑却又高达186和174.3厘米,高出26号袍俑5厘米。28号袍俑又低了下去,182和177.5厘米;29号袍俑又高了上来,185和176厘米;30号袍俑又继续高上去,190.5和177厘米;31号袍俑又低了一点;32号袍俑再复升高,33号袍俑竟低到187和176厘米。感谢秦俑考古工作者为我们准确地记载了这些陶俑的身高。使人们得知这些粗略看来大小一样的袍俑,实际是高低不等的。而这些高低不等的陶俑排列的次序原来是杂乱无章的。虽然它们之间高低相差仅在几个厘米之内,但却违反军阵排列的基本原则,既不符合高低逐个渐增的战法原则(11),也不合乎“以长参短、以短参长”的“教旗法”(12)。队列整齐,士卒高低依次排列,或高低相参这是最基本的队列常识。显然,秦俑高低排列的参差不齐并非有意安排。类似这种任意处理的细微之处几乎比比皆是,如秦俑的发髻式样,据发掘报告记载有扁髻和园椎髻两种,这两种中又分为若干类型;发辫的盘结形式更是多种多样,有十字形、丁字形、卜字形、大字形、枝桠形等等(13)。那些鬓式不同的陶俑排列的次序显然也不是有计划的,其它如履靴的式样、护腿、行縢带等服饰的差异,皆显出缺乏统一的规定,而由塑造者任意摆置的,这样任意摆置虽在艺术上收到多姿多彩的效应,却不符合最基本的军事常识,破坏了军阵整齐、统一的重要原则。例如古代军事家对士卒的头发相当重视,这不仅由于观瞻上的原因,更因头发在作战中于格斗双方均有影响。早在春秋时代人们就已注意到了这个问题(14)。因此,在实际的军阵中,发式同着装一样一定要受到统一规定的。

总之,秦俑在微观细部存在不少与实际军阵不相容之处,显得极不合理,反映了在这一方面缺乏统一规划,此种现象与宏观的严密计划性构成了秦俑艺术表现形式的第一对矛盾。

(二)秦俑军阵的细腻、写实和秦俑塑造的粗略、写意间的矛盾。

如上所述:秦始皇陵兵马俑的全部军阵,包括已发掘的一号坑和尚待发掘的二、三号坑,从总体上看完全是当时秦王朝实际军阵的再现。从俑的高度到各个兵种排列以至每一行列的人数、标志、各分队的位置,几乎都是真实军阵的模拟;它们与古代兵书的记载基本相符,将其做为研究秦代军阵的实物根据是相当可靠的,其建造的细致、写实早已为许多学者肯定,该遗址的发掘报告也罗列出大批资料证明这一点。在此,不必赘述。

但与军阵总体布置之细致、写实相反,秦俑个体的塑造则显得粗略而趋向写意。这里需要说明的是;迄今为止几乎所有研究秦俑的论者都肯定秦俑的塑造是写实的,笔者在这里亦无意标新立异,只是敝意认为写实和写意都是相对的。如果比起军阵设置的真实程度,那一个个秦俑显然是不够写实的。所以姑名之以“写意”。如果艺术家们不同意这种提法,作为门外汉的笔者愿意放弃。不过,问题是明显的,若冷静地观察,那些数以千计的陶俑,除了大小、高低与真人相仿外,其它部分仅仅是示意而已,严格审视与真人相差甚远。如秦俑头部的塑造,有的眼睛突出的大,如T10k:7陶俑头像及T2G2,有的嘴特别大,如T20G9;T2、G2其大的程度乃是真人所不可能有的,而且并非仅上举一、二件,几乎有普遍性。至于“结构松懈,不合人体比例关系,有臂短及腰者,有短颈压肩者,有窄胸猿臂者,也有手大特甚者”,和“动作异常,不明其用意;有左手环握而拳眼外翻或向上者,有半握拳而四指如矩者,也有曲肘环握如按者。这些均不是握持兵器的正常姿势”(15),以及许多俑腿粗如鼓,若为真人则根本无法行走等等不合理的塑造,很难与“写实”二字联系起来。这都为不少专家、学者所公认。

从审美的价值角度观察:众多的陶俑,排列成整齐的军阵,给观众以雄壮、威武之美感,这是有目共睹,无须论证的,但从单个陶俑给人的印象分析,除了“大”以外,似难与军阵之美给人的感觉相称。这里先不说那些“形象欠确”、“相当丑陋、几近于猥琐”的作品,如“有件车御的身体如柴,四肢僵直,嘴歪眼斜”,“有相当一些俑的双眼与耳轮的连续并不在一个平面上”。撇开这些有“艺术缺陷或‘败笔’之作”(16)不论,即以绝大多数能代表秦俑一般水平的成功之作观察和比较,其与古代希腊写实主义雕塑作品的距离,也是十分明显的。尽管有的学者强调“中西方的审美角度不同”,但人体形象的美与丑毕竟有客观标准的。无须从哲学和美学理论上进行分析,即以常识而言,一尊西方古代写实主义塑像如《掷铁饼者》或《维纳斯》,或一幅中国古代的山水画,现代世界上绝大多数人的审美情趣皆可接受,而乐于摆置在案头或装饰于房间之内。但是,除了极少数有历史、文物癖的专家以外,恐怕很少有人愿意在自己的卧室或在房内摆上一座原大的秦俑或其复制品,很明显,人们对单个秦俑和对秦俑军阵的接受,程度并非一致。对个体秦俑的态度与对秦俑军阵的兴趣形成十分鲜明的反差。

人们对秦俑军阵的总体和对秦俑雕塑的个体明显不同的反映,极其准确地显示出两者给人的美感有所不同。而审美者主体意识的感受不同主要来自客观审美对象的不同。无论谁也不能否认,单个的秦俑较之秦俑军阵的总体布局、较之同时代西方单个的艺术作品(如上举《维纳斯》《掷铁饼者》)是较为粗糙的,距“形象逼真”的写实之作尚有不足之处的(17),这应是秦俑艺术形象表现出的第二对矛盾。

(三)秦俑形象所反映的群体的蓬勃、乐观情调和单个造型阴暗、悲凉的气氛间的矛盾。

秦始皇陵兵马俑艺术形象的情调和气氛,或曰“主题思想”,是近年来秦俑研究中争议最大的问题之一。这一争议至今仍未能有统一认识的原因,在笔者看来,其反映的“主题”具有二重性。即总观秦俑群像,其军阵布局,气势无疑确是反映了秦的强大、统一,整个构图奉现出蓬勃、乐观、积极进取、奋发向上的精神和气氛,仅观一号坑内数以千计真人大小的陶俑依实际军阵排列的宏伟场面,就给人以力的美、雄壮的美。正如专家指出“秦俑艺术之美”的五点:“构图美”、“气势美”、“造型美”、“艺术美”、“整体美”(13),其中主要的还是体现在整个军阵总体上的美。而这种美感确实来自秦俑群整体的从构图到气势具有明朗、乐观的气氛和积极向上的精神情调所致。

但另一方面,从秦俑单个雕象观察,则很难使人得出上述结论。这些俑的神态,除极少数可称得上“乐观”“昂扬”外,绝大多数都表现为情绪低沉、精神忧郁、情调暗淡。这方面的实例张文立先生和笔者皆有专论发表,无须赘述。

秦俑主题的二重性,即整体构图的明快、雄伟及其所反映的蓬勃、奋发精神和乐观、昂扬的情调,与个体塑象的灰暗、低沉及其所反映的阴郁、悲凉的气氛,正是各家学者对秦俑主题无法统一认识的原因。反过来讲,迄今为止,对秦俑主题仍存在两种截然相反的认识,正是秦俑艺术自身存在着上述矛盾的结果。

二

上述秦俑艺术形象出现的三对矛盾,并非偶然。它们是战国以来中国境内两种文化碰撞的表现和结果。“我们只有把握了该种文化中制度化了的动机、情感和价值等背景,并依据这种背景才得以认识具体的被选择行为的意义,这是获得这种认识的唯一途径”(19)。因此,欲理解秦俑艺术形象的矛盾,必须首先研究使矛盾产生的两种文化及其如何碰撞的具体情况。

何以在秦俑艺术形象背后潜藏着两种文化?这个问题听起来相当玄妙,但实际上相当具体。

像秦俑坑这样的大型雕塑群,必须由两部分人——设计者和建造者来完成。它不像单个塑像,设计者和制造者可以是一个人,而秦俑坑这样规模宏大、俑数繁多、工程量巨大的塑像群,决非设计者一方所能完成。这在秦俑身上留下的陶文就可以得到证明。据《秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告》附表四《陶文登记表》统计,在陶俑、陶马身上有文字的计382件,其中属于数字类的190件,48种;属于文字类的192件。属于数字类的陶文,暂存而不论。属于文字类的陶文计有:

(一)“宫”字类陶文共68件。

(二)带有地名的陶文共35件。

(三)其它类陶文共40件。

在这批陶文中,带有“宫”字的可能标志着来自官署的工匠制造:带有地名的,主要是“咸”或“咸阳”,这大约标志着征发来的咸阳工匠制造。其它类陶文看来似乎皆为人名,大约是来自咸阳以外的工匠署名(20)。这就证明,制造秦俑的工匠来源不止一处,在以上三类陶文中,经研究“总共获得陶工名64个”,其中冠以“宫”字的署名、即来自官府的工匠有:“疆”、“得”、“系”、“臧”、“欬”、“嬇”、“穨”、“颇”、“朝”、“魏”共十人(尚有一名不详)。冠以“咸”或“咸阳”的署名有:“衣”、“危”、“野”、“赐”、“午”、“筍”、“木”、“秸”、“行”、“庆”、“诩”、“路”、“处”、“穉”、“敬”、“*(左女右乐)”、“高”。冠以“临晋”署名的有“*(上艹下乖)”,共十八人。另有仅署“安邑”地名而无人名者一件。其余的则为44件。而这44件中,至少有31件题名。从刻文、文体的风格考证“其作者可能是从各地招调来的工匠”(21)。这些从“各地”来的工匠是从那里来的呢?从秦始皇陵兵马俑坑不远之处发掘出的秦刑徒墓地取得资料,即可得到一些线索。在这墓地中发现的十八件瓦文中的十九个人名,留下了他们的籍贯。他们分别属于东武(今山东武城西北)、博昌(今山东博兴西南)、杨民(今河北守晋附近)、平阴(今河南孟津东)、平阳(今河北临漳西)、赣榆(今江苏赣榆县东北)、兰陵(今山东苍山县西南兰陵镇)、*(今山东邹县东南)、訾(今河南巩县西南)等地(22)。这些地区在公元前221年秦统一中国的前十年,皆属于秦以外的六国。可见,那些工匠皆来自关东地区。

上述考证说明了什么问题呢?

(一)虽然留下陶文的陶俑仅占全部陶俑的很少一部分,但从这仅有的部分题刻中也可推知制造陶俑工匠的来源。

(二)制秦俑的工匠大部分来自秦以外的六国。从上述31件无地名的署名刻文就可以证明。

(三)秦国首都原在雍(今陕西凤翔),自公元前350年才迁都于咸阳(今陕西咸阳市东北二十里),这里做为秦国首都,至统一中国前后不过一百二十余年,而在统一后,咸阳才大规模地营建,迅速发展,并迁天下富豪十二万户到此(23)。因此,上举冠以“咸阳”地名署名陶文,其工匠是否祖藉就是秦,也应打个问号,更大的可能也是来自东方六国。

(四)至于冠以“宫”字的署名陶文,其工匠无疑来自官府,即宫内工匠,而宫内的工匠是由左、右司空令或东园匠令所辖。这已为秦陵出土的不少器物铭文中有“司空”、“寺工”、“东园”等实物所证明,而左、右司空令和东园匠令均属于少府。《史记·秦始皇本纪》载:“少府章邯日;盗已至,众强,今发近县不及矣,郦山徒多,请赦之……”。可见,少府属下多为“徒”——刑徒或徒隶,而这些“徒”绝大部分是从关东各国征发来的。《史记·项羽本纪》:“到新安,诸侯吏卒异时故繇使屯戍过秦中,秦中吏卒遇之多无状”即可证明。因此,宫中的工匠也多为秦以外的关东六国人。

这就可以得出一条结论:创造秦俑的工匠绝大多数仍是秦以外的东方六国人。

但是秦俑坑整个军阵的总设计者是什么人呢?历史上没留下任何可以考察的资料,也许它将成为永无答案之谜。不过,有一点可以肯定,即他或他们(设计者的群体)应是秦国的统治者,或者是依秦统治者的意图设计的专家。

于是,秦俑的设计者和具体制造者分别出自不同的地区,也就具有不同的文化背景。迄今为止,研究中国文化史的学者常常把春秋至秦汉时代的中国划分为几个文化圈:即(1)关中的秦文化;(2)江南的楚文化;(3)长江下游的吴、越文化;(4)中原文化;(5)山东的齐、鲁文化;(6)北方的燕赵文化,(7)长城以外的匈奴文化:(8)岭南文化;(9)西南少数民族文化等等。其实,这样划分的意义并不大。如果按照目前国内外通行的看法:决定文化基本面貌的为“价值体系”(24)这样较为科学的标准划分中国文化圈的话,上述的九种文化圈,除去岭南、西南、长城以外的三类少数民族文化圈以外,其实剩下的只有二个文化圈,即关东文化和关中的秦文化,这样分是从价值体系这一根本决定因素的区别去划分的。关东广大地区,包括黄河中下游,以及长江流域的吴、越、楚,可归纳为“重伦理,轻功利”的价值观。关于这两种文化体系的区别及对其论证,笔者已有多种论著发表,在此不一一赘述(25)。

这里的问题是:既然秦俑的设计者和创造者具有不同的文化背景,必然在他们的艺术创作中反映出来,这种文化背景的因素在艺术创造中的巨大作用,早被近代的学者们从多方面论证,荣格称之为“集体无意识”(26)就是说明这种现象的,表明文化传统在艺术创作中具有多么顽强的力量。

秦俑坑的设计者从其“重功利”的价值观出发,在审美观上表现为追求“量”的“大”和“多”。就目前所见到的典型的秦国文物、遗迹和遗址可以很清楚地看到秦国传统文化的这一特点,如陕西凤翔的秦公大墓,同地出土的秦国大型建筑构件以及临潼出土的秦国巨大瓦当,都已为世人所熟知。而秦始皇陵兵马俑坑数以千计的同真人、车、马大小相同的陶俑,正是秦人以“大”、“多”为美的审美观和追求“功利”的价值观反映。应当说:秦俑坑的设计者们在总体设计上是力图体现秦人文化特点的。正是由于这样的特点,在秦俑军阵总体宏观方面的效应,确实能表现出一种“秦王扫六合、虎视何雄哉”的雄伟气魄。其规模之大、俑的数量之多确也与“六合之内,皇帝之土,西涉流沙,南尽北户,东有东海,北过大夏,人迹所至,无不臣者”(27)的秦人雄心相合拍。它正是刚刚上台的新兴地主阶级“集体无意识”的反映。因此,秦俑的军阵显示出了地主阶级朝气蓬勃和明朗、乐观、勇猛奋进的精神。

然而,组成庞大军阵的一个个陶俑,则是由另一部分人创造的,这部分工匠多来自关东六国,其文化背景与秦人“重功利”的价值观是格格不入的。再加上这些工匠来自被秦逐个消灭的东方诸国,其被压迫地位注定了他们对秦人产生反感和仇恨。从秦末农民起义项羽在新安坑卒时的前后经过即已证明秦人同关东各国人之间仇恨之深(28)。在这种心态下塑造陶俑的工匠;虽不能不按照设计者的意图一个个地进行艺术创作,但也只有在数量上、大小方面和总体布置符合设计者的要求,而在微观、细部则不可能不渗进个人的情感、追求,将个人的文化素养物化于陶俑的细微之处。于是,在秦俑的面部表情上出现了与严肃的军阵和强悍和秦人极不相称的“头略低垂,微微含笑,性格温雅,表情和蔼”(29)的标本T19G8:6号俑,这种形象正是关东各国“重仁义”、“重伦理“的价值观和追求“和善”的伦理主张在审美意识上的反映。也出现了“额头皱纹起伏,面容憔悴,容颜不展,心情略觉焦躁不安”(30)的标本T10K:181号俑,及“面庞清瘦,头略低垂,目光下视,性格深沉”(31)的标本T1006:10号俑。它们正是塑造者被压抑的阴郁、愁苦心态的自我写照。至于那些“双唇紧闭,怒目凝神”(32)如标本T2G2:86号俑一类的表情,到底是反映了对秦国敌人的仇恨心情还是反映了塑造陶俑的工匠对秦王朝的愤怒,也都是值得研究的问题。那些形象丑陋,比例不恰当(应当说这种俑占秦俑坑中的陶俑相当大的数量比重)、肢体残缺的陶俑,则十分清楚地表明制造陶俑的工匠对这一工程的厌恶,因而敷衍塞责。而不论高低、大小任意搁置致使陶俑的行列参差不齐,又无意的透露出制俑工匠们对设计者规划的军阵毫无兴趣。这里不可能将数以千计的陶俑逐一加以分析、评论,但除了如T10K:110号这一类数量很少的“神情严肃、性格强悍”(33)的陶俑外,其余的陶俑很难同秦国的武士“捐甲徒裎以趋敌,左挈人头,右挟生虏”,“*(左足右走)跔科头,贯颐奋戟”(34)的典型形象相一致。其原因十分清楚,这里起作用的是与秦文化完全不同的另一种文化。于是,秦俑艺术微观的效应,乃是低沉、阴郁,给人以一种压抑之感就一点也不奇怪了。

秦始皇陵兵马俑军阵的布局和个体塑造,正是秦国外倾型文化和关东的内倾型文化两者相碰撞的产物(35)。

三

由于两种不同类型文化的碰撞而产生的秦俑效应,乃是一种“无意识选择”的结果。它反映了当时的艺术尚未得到整合。

美国当代著名的人类学家本尼迪克特(1887—1948)曾经指出:伟大的艺术风格以及作为整体的文化“所有各色各样的行为,诸如谋生,择偶,战争和神祗崇拜,都根据文化内部发展起来的无意识选择规范而被融汇到了统一模式中。某些文化就象某时期的艺术一样,没有得到整合”(36)。我们知道:关中的秦文化源远流长,独树一帜,从现存最早的秦代遗物中即可证明。如被断定为尚处于刚刚建国伊始的春秋时代襄公时的石鼓。其铭文形状和内容就已达到相当高的水平。以至连唐代大学者韩愈都对其嗟叹:“少陵无人谪仙死,才薄将奈石鼓何”“词严意密读难晓,字体不类隶与蝌”(37)。1978年1月在陕西宝鸡杨家沟太公庙出土的秦公钟、鎛系春秋早期遗物(38),但已可与同时代关东各国的器物相比美,说明秦在建国前就已有很高度的文明,有源远流长的文化。至于关东各国,皆直接继承商、周以来的文化,其渊源深远,更不待言。然而,关中的秦和关东诸国的文化确实不是一个体系,主要是价值系统上有根本区别,而两者又长期未能沟通,这也是史家公认的事实。若从春秋开始秦建国以后计算,秦文化与关东文化各自发展而很少碰撞的时间达五百余年之久。在这么长的时间内,关东和关西文化在隔绝中各自独立发展,早已显出很大差异,这种差异可以从关东各国一直视秦为“戎狄”(39)得到佐证。也可能从秦国独特的音乐“歌呜呜快耳目”“击瓮扣缶”“弹筝搏髀”这些“真秦之声”(40)中听出他们之间的不同。更可以从汉代人贾谊对秦的伦理标准的抨击言论中,看出关中和关东人们完全相反的价值观:“故秦人家富子壮则出分,家贫子壮则出赘,借父耰鉏,虑有德色,母取箕帚,立而谇语,抱哺其子,与公并倨,妇姑不相说,则反唇而相稽,其慈子耆利,不同禽兽者亡几耳”(41)。雒阳(今河南洛阳)人贾谊咒骂秦人“重功利”不讲“伦理”的价值观与“禽兽”相同。从反面证明贾谊的价值观是“重伦理”而“轻功利”的。说上述一段话时的贾谊,已在秦亡后近百年的汉代了,这时的人对关东和关西不同的价值观尚有如此深刻印象,可见两者文化差异之大。

如此悬殊的两种文化,只是在战国中期商鞅变法后才开始接触,而大规模地碰撞则是在秦统一中国前的二、三十年,即秦国军队迅速向东方挺进的时期。据记载,秦国消灭关东六国的统一战争,形势发展最快的一段是自秦孝文王元年(公元前250年)至秦始皇廿六年(公元前221年),而彻底打败六国则主要集中于统一战争的最后十年。关西的秦文化和关东文化的碰撞,正是随着秦国军队向东方挺进,东方各国人民被征调到关中服徭役这两条途径展开的。这就十分清楚:具有数百年乃至数千年的两种文化,绝不可能在短短的几十年的碰撞中整合的。于是,出现了秦俑艺术的两重效应,其实是必然的。

指出秦俑艺术处于尚未整合阶段,绝不意味着贬低其艺术价值。正如本文开头指出的,艺术价值具有整体性,除了审美价值外,还应包括道德价值、政治价值、宗教价值,等等。当我们进入秦始皇陵兵马俑博物馆展览大厅,面对着气魄非凡、宏伟浩荡的秦俑军阵之时,除了感受到那统一、和谐、昂扬、激越之美以外,还可体会到幽怨、凄凉、如诉如泣的被压抑的心声。在数以千计与真人相仿的陶俑军阵前,人们似乎可以听到雄壮、健美的武士整齐一致的飒飒脚步行进声,也能感受到这种人为的统一对人性的压制和扭曲的悲哀心境。于是,一种苍茫的历史感油然而生。秦俑这一伟大的艺术杰作所产生的效应,绝不是任何一幅仕女图或一张山水画所能达到的。如果一幅画、一个雕像犹如一首歌、一支曲、一个雕塑群犹如一部大型交响乐的话,那么秦始皇陵兵马俑坑这个大型雕塑群就是一部浑厚动听、含孕深远、内容丰富的特大型交响乐。这里奏出的不仅有雄壮、昂扬的进行曲,也有悲凉委婉的咏叹调,间或还有轻松的谐谑曲。这些相互冲突的曲调表面看来是矛盾的,无法相容的。这就是秦俑二重效应的原因。然而,秦俑艺术内容的矛盾正是秦国社会和秦代文化矛盾的反映。由于秦文化的整合未完成,秦代只是封建大一统开始阶段,两种文化的碰撞尚在初期。大一统的最终完成乃是到汉代,文化的整合也只到汉武帝时代才达到其应有的水平。因此,秦俑艺术显示出的矛盾又与秦文化和秦代社会是一致的,两者是合谐的。这种合谐乃是任何一种艺术不可或缺的重要因素。正是由于秦俑具有这种合谐,才使其艺术形象产生巨大的魅力。秦俑的魅力超越一切民族、国度以及不同的文化层次,无论任何人都会在此感受到不同程度的美,一般的观众惊叹其阵容之壮观,艺术家欣赏其表现之丰富,历史家观察社会发展之轨迹,哲学家思考生活之底蕴……。所有涌进秦始皇陵兵马俑博物馆的人们,虽然未必从这里得到什么问题的答案,但却都似乎满载而归。他们从这里认识了历史,认识了生活,认识了群众的伟大创造力,也感受了人性被扭曲的悲哀以及追求人性解放的冲动。总之,人们感受到的美不是表面的,而是某种隽永、深刻而令人回味无穷的韵律。这种美乃是人类精神生活的一种高层次的需求,而绝不能仅仅用“好看”或“不好看”的标准做为判断。因此,当听到从秦俑博物馆走出来的农民老大娘抱怨说:“*(左口右外)个泥人人有啥看头”的时候,我们不必为人们的审美情趣如此悬殊而惊讶,更无需为这举世闻名的艺术杰作未能被这些观众赏识而激愤。如果有必要反思的话,不妨设想我们在阐扬秦俑的艺术价值之时,是否不恰当地夸大了它的并不重要的方面,却忽略了其值得大加宣扬和阐释的方面,而力图将观众引导到其本身并不存在的欣赏领域,这当然会令人大失所望的。当然,研究和阐释秦俑的艺术价值,并非仅仅是博物馆专家们的责任,一切考古学家、历史学家、美学家、艺术家、哲学家都有责任和义务研究这一巨大的财富,并向人们加以宣扬,以使其产生更充分的效应(42)。

注解:

(1)(苏)卡冈(M.C,KaraH,1921一)《作为系统的艺术文化》,转引自庄锡昌等编:《多维视野中的文化理论》浙江人民出版社1987年10月出版第274—300页。

(2)(苏)卡冈(M.C,KaH,1921一)《作为系统的艺术文化》,转引自庄锡昌等编:《多维视野中的文化理论》浙江人民出版社1987年10月出版第274—300页。

(3)见李学勤《东周与秦代文明》第199页。

(4)白建钢《秦俑军阵初探》见《西北大学学报》1981年3期。

(5)见《秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告》上,文物出版社1988年10月第1版。

(6)陕西省考古学会编《陕西考古重大发现》,陕西人民出版社1986年l版77页。

(7)《秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告》上第1页。

(8)《秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告》上第51页。

(9)《秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告》上第51页。

(10)见《秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告》第349页附录四,附表一。

(11)“吴起教战法曰:短者持矛戟,长者持弓弩”见《太平御览》卷297兵部28页《训兵》。

(12)“教旗法曰,……各以兵马使为长班布其次阵间容阵队间容队曲间容曲以长参短以短参长。”见《太平御览》卷297兵部28页《训兵》。

(13)见《秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告》第122页至128页。

(14)“公孙挥命其徒曰:人寻约,吴发短。”

(15)王学理《雄浑的气魄,写实的艺术——论秦俑艺术的历史地位》载《中国考古学会论集——纪念夏鼐先生考古五十周年》三秦出版社1987年12月版第387页

(16)王学理《雄浑的气魄,写实的艺术——论秦俑艺术的历史地位》载《中国考古学会论集——纪念夏鼐先生考古五十周年》三秦出版社1987年12月版第387页

(17)“希腊雕刻很有雕塑感,他们很注意雕塑在空间的动态和审美观点。追求人体肌肤在光暗变幻下微塑的起伏,把人的肌肉塑得好象是内在体积的突出。那富有肉感的曲线,细腻的肌肉,宁静的节奏使人感觉那跳动的肌肉,灵活而温暖,真好象在接吻与爱抚的气氛中塑成”(王鹰:《从比较的角度研究秦俑艺术》),载《秦陵秦俑研究动态》1989年1期,这里比较准确地概括了希腊雕刻艺术的特点,我们不妨用这些特点衡量一下秦俑,便可自己得出结论。

(18)王学理《雄浑的气魄,写实的艺术——论秦俑艺术的历史地位》载《中国考古学会论集——纪念夏鼐先生考古五十周年》三秦出版社1987年12月版第387页

(19)本尼迪克特《文化的整合》

(20)见刘占成《秦兵马俑陶文浅析》载《中国考古学研究论集——纪念夏鼐考古五十周年》第391—394页。

(21)见《秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告》上,第204页。

(22)始皇陵秦俑考古发掘队《秦始皇陵西侧赵背户村秦刑徒墓》,《文物》1982年3期

(23)见《史记·秦始皇本纪》

(24)见余英时《从价值体系看中国传统文化》

(25)参见拙著《法与中国社会》吉林文史出版社1988年5月第l版。《从价值体系看秦文化的特点》,载《历史研究》1987年3期。《秦人的价值观与秦的统一》载《人文杂志》1988年2期。

(26)“或多或少属于表层的无意识无疑含有个人特性,作者愿称其为‘个人无意识’,但这种个人无意识有赖于更深层。它并非来源于个人经验,并非从后天获得,而是先天就存在的”作者将这更深的一层定名为集体无意识。”(荣格Carl Jung,1875—1961)、《集体无意识和原型》

(27)《史记·秦始皇本纪》

(28)《史记·项羽本纪》:“到新安,诸侯吏卒异时故繇使屯戍过秦中,秦中吏卒遇之多无状,及秦军降诸侯,诸侯吏卒乘胜多奴虏使之,轻折辱秦吏卒。秦吏卒多窃言曰:‘章将军等诈吾属降诸侯,今能入关破秦,大善,即不能,诸侯虏吾属而东,秦必尽诛吾父母妻子。’诸将微闻其计,以告项羽,项羽乃召黥布、蒲将军计曰:‘秦吏卒尚众,其心不服,至关中不听,事必危,不如击杀之,而独与章邯、长史欣、都尉翳入秦,’于是楚军夜击坑秦卒二十余万人新安城南。”

(29)《秦始皇陵兵马俑一号坑发掘报告》上第148页。

(30)《秦始皇陵兵马俑一号坑发掘报告》上第144页。

(31)《秦始皇陵兵马俑一号坑发掘报告》上第150页。

(32)《秦始皇陵兵马俑一号坑发掘报告》上第149页。

(33)《秦始皇陵兵马俑一号坑发掘报告》上第150页。

(34)《战国策·韩策一》

(35)关于“内倾型”文化和“外倾型”文化的具体含义,请参阅余英时《从价值体系看中国传统文化》

(36)见《文化模式》,转引自《多维视野中的文化理论》第126—127页

(37)韩愈《石鼓歌》

(38)见《文物》1978年8期

(39)《史记·商君列传》

(40)《史记·李斯列传》

(41)《汉书·贾谊传》

(42)此文为《秦俑之谜》最后一篇,依笔者本人功力,实无权对秦俑艺术妄发谬论,不妥之处,尚祈指正。

(原载《文博》1989年4期)

秦俑学研究/秦始皇兵马俑博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1996.8