长铍初探

秦兵,张占民

1978年,秦俑坑十几件长铍的发现,为全面认识长铍提供了极为珍贵的资料。本文就长铍,巴蜀铍及其相关的问题,谈一点粗浅的认识,以求教于各位专家。

长铍与剑、矛的区别

过去的著作中不是把铍头错判为剑,就是把铍与矛相混。其实,从秦俑坑出土的长铍可以看出,铍与剑、矛之间有着显著的区别。

秦俑坑长铍头与短剑相似,细如柳叶形,剖面为*形,中间刻有“十七年寺工邦□”铭文。方肩,扁条茎,茎上一孔。铍头套接于木柄上。套接方法是将铍茎插进木柄前端,经过茎上的穿孔,贯一铁钉,然后以细绳缠绕。木柄全长3.8米左右,表面涂漆,中间有两道朱彩绘。木柄下端安有铜镦,铜镦外径为菱形,内径为椭圆形。高4厘米。与铍头同出的还有“铍室”(1),铍室由两竹片合在一起,然后用绳缠扎,最后再涂漆。有的铍室上还发现有漆书“寺工”字样。

铍的特点之一是套接长柄,这是铍与剑最根本的区别。

铍头与剑在造型上也有差异,铍身短而细,均为柳叶形,一般长25厘米。周剑的长度按《考工记》规定:“身长五其茎长,……谓之上制,身长四其茎长,……谓之中制,身长三其茎长,…谓之下制”。以周尺计算,上制之剑身长(5×8)40厘米,中制之剑身长(4×8)32厘米,下制剑身长(3×8)24厘米。春秋战国时剑的长度远远超过于周制,燕下都发现的长可达104厘米(2),秦俑坑的I式铜剑通长81厘米,Ⅱ式剑通长89厘米,乙剑通长91.3厘米(3),可见剑之长约为铍头之三倍。

另外一个显著的区别在于剑头与铍头茎部不同。铍头茎部呈扁平状或扁条奖,均有一至二孔。剑柄的形状,高明先生概括了五种,其中剑茎有的茎作圆柱形,无腊脊隆起作圆棱,剑端有的附以扁圆形剑,有的直茎无首,有的圆首,茎实心如柱,有凸箍二至三个。有的茎作筒形,中空透底,有的近于椭圆,近首处茎径较粗,近腊处茎较细,有的剑茎作方柱形、无首。有的扁茎,有孔,无腊无首,故可以用木接成长柄(4)。上述五种剑柄形制,除后一种与铍茎特征相合(实为铍头之误),其余四种均不同于铍茎。秦俑坑长剑,虽然茎与铍茎接近,扁条状,有穿孔,但是剑茎较之铍茎,几乎长三分之一,另外均发现有圆盘形剑首。尤其I式剑首作圆盘形,和茎一次铸成。茎分两段,前段断面为椭圆形,后段圆形,两段用了母卯套合,固以铜钉。可见与铍茎还有细微的区别。

秦铍、赵铍与其它长兵一样,铍头均有较长的刻铭。而中原地区多数剑无刻铭。少数有铭文的内容也比较简略。

长铍与矛的区别首先在于装柄方法不同,铍的装柄方法如所前所述,而矛则是以銎纳柄,其次在造型上铍头酷似短剑,矛头则显然不同。

总之,长铍即不同于剑也不同于矛,它的特征概括起来是:铍头细如柳叶状,扁平茎,有穿孔,无首,无纹饰,套长柄,有刻铭。

铍的扁平茎有穿孔的特点,显然是为了便于安装长柄。它不象剑柄,从形状到尺寸均有一定要求,且还得有首。剑柄的特点主要是着眼于手握。至于铍头柳叶形特点,显然是适宜远刺,以减少阻力,提高穿刺力。

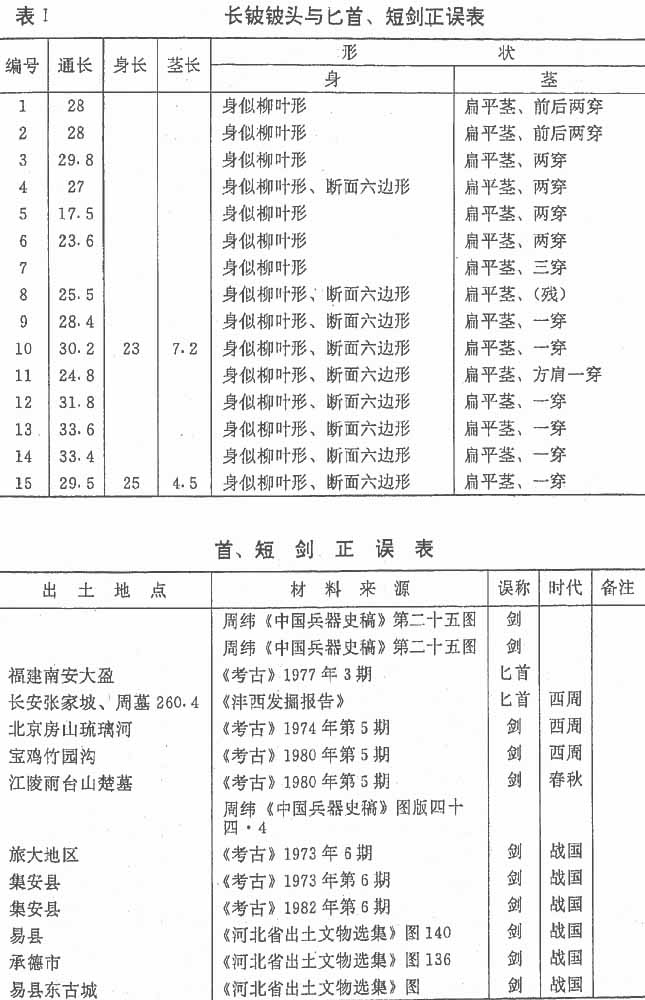

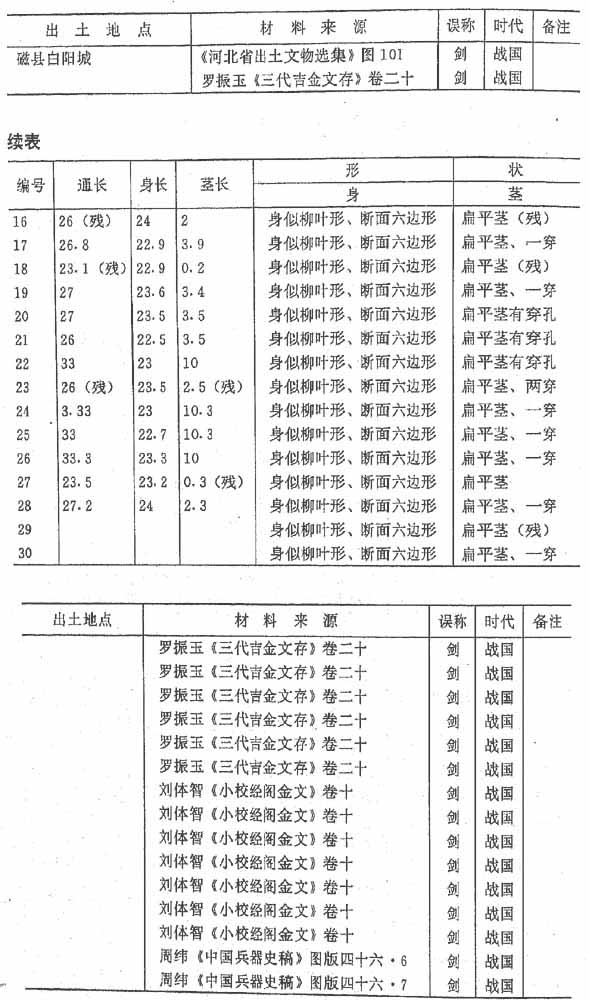

过去著作中错判了不少铍头,见于罗振玉《三代吉金文存》,刘体智《小校经阁金文》两书中就十七件,其中刻有“郾王喜”铭文的五件,刻有“春平侯”铭文的四件。这两类剑日本林已奈夫先生所著《中国殷周时代的兵器》一书,早已作了纠正。其余八件或与春平侯铍头接近或与郾王喜铍头相似,均为铍头之误(见表1)。

见于周纬先生《中国兵器史稿》四件。比较明显的所谓两件秦剑。“秦自制之短剑与秦戈同,皆有年份。第一、六、七号秦剑,脊侧均刻有双行铭文,注以年份。原图版下注,刃上双行格,文字甚多,中有十六年字样。”一,迄今为止发现的秦剑没有较长的刻铭。有较长的刻铭正是铍头的一个特点,而且秦铍铭文体例前边贯以纪年,这两件剑也正是前边贯有“十六年”纪年,与之相合。二,两剑的造型与秦俑坑铍头如出一辙,尺寸也基本一致。据此上述秦剑无疑应为秦铍头之误。书中两件夏剑如“陈抱之所藏之钩带纹夏匕首,此种初期短剑,其原始形列入未成形之矛头。”这两件“匕首”或曰“矛头”,其时代周纬先生也认为“应为周剑之误”。从历史的角度考察殷代已出现矛,周代矛已相当普遍,那将这两件周代“匕首”列入未成形之矛头不是本末倒置了吗?再看“匕首”的特点,一,仅有短平茎而无管筩,且铸有小圆孔两个,二,体形极为短小,陈经氏原注:右匕首长一尺二寸二分又五分之四,以秦尺计算,全长不过28厘米,一锋两刃。基本特征与铍头十分吻合。因此,亦为铍头之误(见表1)。

解放后考古发掘中错判的铍头亦不下十几种。其中有与春平侯铍头完全相同的。有与郾王喜披头相似的。再就是长安张家坡匕首。原报告说:“铜匕首一件,身细长,似柳叶状,后端略瘦而圆钝,上有纵排两个小圆孔,当是加把的地方,全长24厘米,这件标本很象匕首,可能是后世铜剑的滥觞”。出匕首的206号墓时代西周初年。首先从年代来看,短剑在殷末已普遍使用。如山西保德县林遮峪出土的短剑,河北青龙抄道沟出土的剑。而周代匕首何以会成为商代短剑的雏形?其次从早期剑柄、剑首的造型来看,有“兽头或铃形”,有“羊头形”、“蘑菇形”,有的剑柄还饰有螺旋纹、斜线几何纹,同时这些剑柄没有短于10厘米。而张家坡匕首无首无纹饰,茎仅5厘米,显然不能握拿。因此,张家坡匕首的基本特征与早期剑有差别,而与铍头的特征倒是很接近,笔者初步认为张家坡匕首亦应为早期铍头之误。与此相类似的还有6件,亦应为铍头之误(见表1)。

巴 蜀 铍

在巴蜀地区流行一种特殊的兵器,过去一般称之为“巴蜀剑”,其实《四川古代的船棺葬》一文已注意到“蜀剑”套接木柄的问题。“剑身一般作柳叶形,有的在腊上满铸虎皮班纹,茎作扁形,有两孔。两面附加木条。用木钉从两孔中钉合,木条则髹以漆,剑柄与剑身之间不用格(无鼻),间有用铜皮包着刃与茎相接处者。茎端无镡,故可以用木条接成长柄。有竟至16.5厘米的(如宝轮院14号墓所出的剑),几乎等于剑身的二分之一稍弱,这种剑的特殊处,即在用木条将柄接长,一方面便于把握,一方面增强剑的刺杀效力”(5),《关于“楚公*”戈的真伪并略论四川巴蜀时期的兵器》一文也认为:“巴式剑的形制亦颇异,大致柳叶形……扁茎无首,茎上有两穿,接木柄甚长,有的几及剑身之半”(6),但限于当时考古资料,对于木柄的长度,木柄后有无铜镦等问题还缺乏明确的认识。四川涪陵地区小田溪战国土坑墓的发现(7),解决了“巴蜀剑”木柄安铜镦的问题。第二号墓发现剑一件,“扁茎无格,柳叶形。剑身铸有斑纹,近柄处附有木纤维,可见此剑原有木柄,剑残长43.3厘米”。同时发现的有铜镦一件,长9.9厘米,可见铜镦与剑的木柄是配套的。第三号墓地发现剑一件。“形制与第一二号墓之剑相同,长50厘米”。同出的长兵器还有三件戟,一件戈,一件矛。但仅发现四件镦。一件镦“镦内有柲残骸”。以铜镦的数量,只能有五件长兵。假若按简报介绍的长兵数量与之相合,就没有剑的铜镦了。其实仔细观察“二十六年”戈与矛的造形,属于典型的秦戟,那么这两件长兵(戈、矛)实为一件长戟。这样加上巴蜀剑,长戟与铜镦数量刚好相合(8),表明二号墓的巴蜀剑亦安有铜镦。至于第一号墓发现的八件“巴蜀剑”,形制与二、三号相同,无疑也有长柄、有铜镦,只是一号墓破坏较甚,故所有的长兵器,如戈、矛等均未发现铜镦。

从“巴蜀剑”木柄上的铜镦,可以想象其柄是比较长的。四川宜宾县崖墓石棺板上有一长兵器,原简报认为“客人身后紧跟一牵马侍从,手执便面,负戟”。但从器形看长柄套接的是柳叶形短剑,显然应为巴蜀铍,而不是戟。还有《宜昌前坪战国西汉墓》(9)发现的一件长兵,原报告判为矛,“矛身为柳叶形‘巴式剑’式,上有‘巴文化’特有的‘手心纹’,后端有短扁的铤,上饰错金云纹。……此矛全长为2.13米”,从器形观察,身为典型的巴式剑,无疑属于铍。这件铍的发现,解决了“巴蜀铍”木柄的实际长度问题。

总之,巴蜀铍是由“巴蜀式剑”、木柄及铜镦构成。确切地说它已不属于剑的范畴了。它与秦俑坑长铍相比有以下几个特征。一是柄短;二是铍头上的差异,长铍铍头一般不超过25厘米,而巴蜀铍头一般在40厘米以上,同时长铍铍头无纹饰,而巴蜀铍头则有虎斑纹、手心纹等。

由于木柄已朽,因而把蜀铍错判为“巴蜀剑”的如《四川新都战国木椁墓》发现的五件“巴蜀剑”。“长短有序,扁茎,无格,身铸虎斑纹,这类剑的茎,用两片柄形木板夹紧,并插入铜套里,套外再用细绳髹漆缠绕,髹黑漆,甚为别致。鞘用薄皮缝合,外髹黑漆,惜仅存残片,根据此剑可以清楚地看出巴蜀剑的装置”(10)。其实仔细分析这五件剑的特征,一、剑的特征完全与巴蜀铍头相同。二、“鞘”的特点也不是用于佩带的剑鞘,而与长兵器的“室”接近。三、剑插在铜套里,似乎可作为未套接长柄的依据。然而坚固的铜套外边缠细绳漆有何用途呢?不过船棺葬中发现套接木柄的“巴蜀剑”也有类似的装置。两面附加木条,用木钉于两孔中钉合,木条则髹以漆。剑柄与剑身之间不用格(无鼻),间有铜铍包着刃与茎相接处(11)。可见铜皮包的位置与上述铜套的位置相同,因而它们的作用应当是一致的。表明铜套在这里起到固定剑与木柄的作用。实行这样复杂的固定法,无疑是套接长木柄的,因此这两种巴蜀剑均为短铍之误。至于其它巴蜀剑是否也属于巴蜀铍之误,还待于进一步探讨。

长铍名称的演变

铍最早称夷矛。“夷矛”一名见于《考工记》,但夷矛的形状不为后人所知。清代程瑶田认为“酋近夷长,即长矛、短矛之分”(12)。周纬又指出:“余谓酋夷之分,恐不在其柄之长短,必尚有其它原因,非见实物不能辨之也”(13),我以为“夷矛”就是铍,证据之一是《考工记》记载:“夷矛长三寻”,以周尺折算,三寻为三米八四,秦俑坑长铍刚好为三米八左右(14)。这并非巧合。秦代法律规定;“为器同物者,其大小、短长、广亦必等(15)”。换言之,相同的器物,大小、短长必须相等。夷矛与铍尺寸的吻合,可证两者为同一兵器。证据之二是《杨子方言》曰:“锬谓之铍”。“锬”《说文》曰“长矛也”。而夷矛长三寻,酋矛长常四尺”,显然夷矛即长矛。铍头也较矛头长且锋利,无疑铍的穿刺力强。因此不论从长短还是从杀伤力大小而论,夷矛称长矛是名副其实的。既然锬、夷矛均指长矛而且尺寸也一致,两者实为同一物毋庸置疑;其区别仅在于一为早期的名称,一为晚期的名称而已。

春秋战国时期从夷矛又演变了许多名称,如前所述的铍与锬,此外还有“钛”见于罗振玉《三代吉金文字》燕王喜钛铭文。钛与锬叠韵,当由锬演变而来。“鉟”见《汉书·高祖功臣表》,注曰长铍,鉟又与铍叠韵,当由铍演变而来。《吕氏春秋》又有“长铫利兵”。“长铫”指长兵,利兵说明长铫之锋利。锋利的长兵当数夷矛。铫与锬也叠韵,当由锬演变而来。总之上述六种名称均指一种长矛或夷矛的兵器。它们之间的关系,实际是因地域不同而叫法各异。“铍”是江东一带的专称(16)。目前知道的材料,宋国称“铍”,见于《春秋左传》襄公十七年(公元前556年)“贼六人以铍杀诸门合左师之后”。吴国称铍也见于《春秋左传》昭公二十七年(公元前515年)“……王使甲坐于道、门、阶户、席皆王亲也,夹之以铍”。另外还有台湾和高山族也称铍。据《隋书》卷八十一记载他们的生产工具已有“刀、*、弓箭、铍之属……”秦国称锬,《史记·苏秦列传》秦正告魏曰:“我举安邑、塞汝戟……强弩在前,锬戈在后……”秦的文书中出现“锬”的名称说明秦称锬是没有疑义的。从这里还可以看出当时魏也可能称锬。归纳起来这些名称实际上是两个系统,江东一带称铍,秦与中原一带称锬,燕称钛也包括在内,秦灭楚以后同时也称铍。例如《云楚秦简》就有“铍”字。但是不管名称怎样变化,均指一种“长矛”、“大矛”或曰“夷矛”的兵器。

长铍发现的意义

秦俑坑长铍的发现,为澄清长期在铍头与短剑、矛鉴别问题上的糊涂认识,恢复长铍的原貌提供了极为重要的实物资料。铍的概念从东汉以来长期混淆不清。《史记·吴太伯世家》刘逵注“铍,两刃小刀”,《汉书》注:“长鉟,长刃兵也,为刀而剑形”。《说文》亦曰“剑如刀装者”。三十年代罗振玉、刘体智、周纬先生著作中把许多铍头错判为短剑。甚至解放后考古工作中亦将大量的铍头错判为短剑。秦俑坑十几件长铍的发现,才第一次划清了铍与剑的区别,恢复了铍的科学含义。

长铍的发现也为兵器史的研究增添了新资料。翻开三十年代周纬先生所著的《中国兵器史稿》,“长铍”只字未提。但是从秦俑坑长铍来看,它是一种杀伤力较强的刺兵。因为铍长矛短,刺兵柄之长短,直接决定了杀伤作用的大小。正如周纬指出的:盖斯时两军相接,均各挺矛直刺平前,其较长者仍可先及敌人之身”。另外铍头刃薄而锋尖,也较矛头长,无疑铍头穿刺力强。有人曾认为:“长铍起源于战国”,也有人认为“长铍起源于春秋以前”(17)其实“《诗·国风》“二矛重英”,注谓“夷矛长二丈四尺,酋矛长二丈(18)。《考工记》也多处提到夷矛,考古材料如前所述也发现有殷末周初的铍头。因此长铍的出现当在殷周之际,春秋战国时期的宋、吴、秦、赵、燕等国长铍十分盛行。再从秦俑坑多数陶俑手持长铍的事实以及秦汉以时期的文献来看,战国晚期乃至秦汉,铍成为当时军队装备的主要武器之一。

因此不论从铍的杀伤力还是从铍的在实战中作用来看,铍在古代兵器史上堪称重要武器。它的发现弥补了兵器史研究的一项空白。

长铍的发现也为军事史的研究提供了新资料。恩格斯在论述武器的发明与编制,战术、战略变革的关系时指出:“装备、编成、编制、战术和战略,首先依赖于当时的生产水平和交通状况。这里起变革作用的,不是天才统帅悟性的自由创造,而是更好的武器发明和士兵成份的改变。”《汉书》记载:当时的士兵编制有“执铍”和“执铍都尉”,很清楚“执铍”是指持铍的士卒、“执铍都尉”正是统帅以“铍”为装备的独立部队。这种编制在秦代就有。可见秦汉时期按不同武装分编的情况正与埃及“军队按武装类型分编为营的各种步兵队、长矛队、短剑队、狼牙棍队、投石队”(19)的性质相同,而这样的编制直接决定于铍在实战中的应用。因此进一步研究长铍出现及其发展的历史,对于古代军队的装备、编制及战术、战略的研究有着重要意义。

另外,通过对于铍头的排比研究,也可以为考古学兵器断代提供参考。

(附记:本文承马崇德、聂新民绘图、新民、兴文同志均提过很好的意见,一并致谢。)

注解:

(1)据云梦秦简:“铍、戟、矛有室者……”故将长兵鞘称“室”,以别于剑鞘。

(2)《河北易县燕下都44号墓发掘报告》,《考古》1975年4期。

(3)《秦始皇陵东侧第一号兵马俑坑试掘简报》,《文物》1975年11期。

(4)高明《建国以来商周青铜器的发现与研究》,《文物》1959年10期。

(5)冯汉骥《四川古代的船棺葬》,《考古学报》1958年2期。

(6)冯汉骥《关于“楚公*”的真伪并略论四川巴蜀时期的兵器》,《文物》1961年11期。

(7)《四川涪陵地区小田溪战国土坑墓清理简报》,《文物》19 年5期。

(8)兰峰,《四川宜宾县崖墓画像石棺》,《文物》1982年7期。

(9)《宜昌前坪战国西汉文物》,《考古学报》1976年2期。

(10)《四川新都战国木椁墓》,《文物》1981年6期。

(11)冯汉骥《四川古代的船棺葬》,《考古学报》1958年2期。

(12)转引周纬《中国兵器史稿》。

(13)转引周纬《中国兵器史稿》。

(14)笔者亲手丈量了一件秦俑坑比较完整的铍,长为3.8米。

(15)《睡虎地·云梦秦简·工律》。

(16)《睡虎地·云梦秦简·法律答问》第七十三条注四。

(17)刘占成《秦俑坑出土的铜铍》,《文物》1982年3期。

(18)转引周纬《中国兵器史稿》。

(19)《马克思恩格斯全集·军队》卷十四。

(原文载《陕西省考古学会第一次年会论文集》1983年11月)

秦俑学研究/秦始皇兵马俑博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1996.8