秦始皇兵马俑坑出土的陶俑陶马制作工艺

始皇陵秦俑坑考古发掘队

秦始皇兵马俑坑位于陕西省临潼县秦始皇陵封土堆的东面约1.5公里处,所出陶俑、陶马已闻名中外。本文就已观察到的陶俑陶马的制作工艺初步报导如下:

一 陶俑的制作工艺

俑胎壁一般分两层,即内层(或叫初胎、大样)、外层(指初胎表面的二次涂泥)。初胎外面有绳纹,陶俑初胎可分下肢(脚、腿)、体腔(躯干)、上肢(臂、手)、头、足踏板等几部分。

1.陶俑各分件的制作方法

①足踏板;陶俑制作应从足踏板开始。足踏板模制,分三种;第一种近方形,长31—37、宽35—41、厚2.5—4厘米,双脚并立的陶俑足下用此;第二种五角形,前后长15—25、宽47.5、厚3—3.5厘米,双脚立成“稍息”姿势的陶俑用此;第三种长方形,长32、宽16、厚3厘米,双脚立成“丁”字形状的陶俑用此,在第一种足踏板中,个别底面印有方格纹;有三个俑(一号坑T1 63、65、67号)的足踏板从底面向上各有两个长条形漕长21—22.8、宽4—5.8、深2.7—4.2厘米(较深的透过足踏板深入脚内)。在第一种、第三种足踏板中,少数与脚连作在一起(见后文有关部分)。

②脚(包括鞋或靴):可能全属手制。制法;第一种,脚一次制成。因脚后跟处插腿地方的形状和高低不同,又分Ⅲ式:I式,脚后跟插腿处高2—5厘米(由脚底向上算),如一号俑坑T13(指试掘方)的3号、T1的65号和25号俑右脚(1一3)。Ⅱ式,脚后跟处作凹窝形,如一号俑坑T19的98号俑右脚。Ⅲ式,脚后跟处有凸出的块泥,如一号俑坑T19的98号俑右脚。第二种,脚前后两段分作,如一号俑坑T19的51号俑右脚。第三种,脚由上下两层合成,底层高出足踏板约1—1.5厘米。底层制法是作足踏板的同时隆起泥巴加以刮削形成脚形,所以,脚的底层与足踏板为一整体,粘接面分别有线纹或绳纹等。如一号俑坑的78号俑双脚、北边洞出土的第一号俑有脚——脚的前段上层未脱开。和二号俑坑T5出土的一个穿靴俑脚,另外,在二号俑坑T12出土的蹲跪式武士俑的双足下,原来都无足踏板,右脚竖立,鞋头着地。做鞋时,在泥质未干以前,使用园筒状物在鞋底上按压出排列整齐的许多圆圈,表示鞋钉①。这类脚因无破裂的,制法不明。

③腿:有实心和空心两种。实心腿横断面有圆形和椭圆形两种;圆形腿多是扎行滕的俑:椭圆形腿多是腿裹护腿的甲俑。实心腿制法分四种:一、分两段作,下段可能是将泥块搓成与腿形大体相似的泥条,如一号俑坑T19的63号俑的一对实心残腿,两端横断面都有螺旋纹,似系泥条搓卷形成;上段的短裤是作成高约10、厚约2厘米的泥圈(泥圈中空,上下不全透)套在下段腿的顶端,如一号俑坑T1的47号俑右腿。二、全腿一次作成,其制法可能与第一种腿下段制法相同,在腿上段周围缠裹泥片形成短裤。在未裹泥片以前,多数腿的上段周围拍出绳纹,但也有个别不拍绳纹的。三、实心腿在短裤以下有中空22厘米的一段,中空部分系泥条盘筑,向上接一段泥圈代表短裤,如一号俑坑T19的80号俑左腿。四、可能使用范模。由一号俑坑T19出土的147号俑的右腿看,横断面全系叠压的泥层组成,腿的正面由表及里有四层已脱开,证明这一种腿的制法是从前后施加过很大压力。空心脚的制法从一号俑坑T19的150号俑腿看,从上至足跟通体中空,胎壁厚1.5—2厘米,中部有一道上下接缝,证明是用泥条盘筑法制成。T19的111号俑空心腿可能属于泥片卷成的,接茬缝在腿的一侧,腿下段较细,被卷成实心,上段直径较大,空心,内壁有手指捺纹。

④体腔:体腔下限,从双腿上端算起。腿顶有实心和空心之分。实心的,在制作体腔之前,先在两腿顶端之间塞一“亚腰”形泥块,固定两腿,再复泥成“锅底”形,向上用泥条盘筑垒砌体腔。空心的,有两种情况:一种是短裤的中间凹下去形成的,作体腔时,先在两裤之间塞泥,将两腿连接起来,然后在两个裤上端周围堆泥作出底盘,再用泥条盘筑垒砌体腔,为了防止两裤腿之间的粘接关系脱开,一号俑坑T1出土的47号俑在制作体腔时,在两腿短裤以上扎有一条绳子,绳迹十分清楚。另一种情况是全腿都空心,作体腔时,也先在两腿裤之间填泥成裤裆形,把两腿连接起来,再在裤的上部周围缠裹泥片作成袍摆,然后用泥条盘筑法制作体腔,这样作后,在两腿之间的前后各形成一孔。有的俑体腔内泥条盘筑每层间接茬非常清楚。泥条每层高3—10、壁厚约3厘米,为了上下之间泥条粘接牢固,在体腔内有用手指捺压或工具拍打形成的手指纹、麻点纹利绳纹等。制作体腔时,为控制形状,估计用几段范模,最后套接起来。若范模过高,操作不便。

⑤臂:臂有空心和实心两种。空心臂最多,以泥条盘筑法作成。泥条每层高5—8厘米,可能未用范模,臂形并不规则。两臂下垂的骑兵俑就属这一种。步兵俑多数右臂前曲成90度,从拐弯处分为二段,仍用泥条盘筑法作成。另一种空心臂接茬明显,可能是将泥块先搓成与臂等长的泥条,再压成泥片,卷成臂状。二号俑坑T9出土的一件御手俑双臂的制法就是这样。三号俑坑出土一个车士,双臂都为实心,可能是将泥块搓成臂状,趁湿弯成曲度。

⑥手:有模制和手制两种。一号俑坑T13和二号俑坑T5各出土一只残破的伸掌手。这两只手均从合模缝处破裂为两片,可以看出,一模制成四指和手背,另一模制成掌心和大拇指。在二号俑坑T4和T9内都出土一个所谓将军俑,T4内的将军俑两手伸掌叠置腹前②,作拄剑姿态(身旁发现铜剑鞘头)。T9内的将军俑,左手在袖外只露出大拇指和食指,这两个俑的手(T9俑指左手),从形状看,都为手制。

⑦头和颈:俑头初胎大部分前后合摸制成,合模缝有在耳前,有在耳中间。合模线比较整齐,胎臂厚薄不一,比如,二号俑坑T5出土的一个俑头,合模缝在耳前,在头内还可看出合模线上涂有加固合模缝的泥巴,及用手压的印纹(手可能从颈孔伸入头内)。初胎壁厚0.6—1厦米,头顶较厚。

又如,一号俑坑T14出土一个俑头和T19出土的两个俑头,合模缝都在头两侧耳朵中间,其中颈部残缺的这个俑头,耳孔正好被合模缝分为两半(耳孔通入头内)。头的壁厚3—5厘米,内有手指印纹,一号俑坑T19出土一个残破俑头,合模缝位于耳前约4厘米处。前模仅制出颜面部分,后模则制出俑头的大部分,合模缝呈圆弧形,头内有指印纹等。这一制法,比耳处合模裔较为简易。颈(脖子),分空心和实心两种,长短不同,最长有14厘米的,最短有与下巴齐平的。空心颈和俑头有一次合模制的,半模很象个葫芦瓢形,比如,一号俑坑孔T14和T19出土的两个俑头都属此类。为了加固有的空心颈内塞一泥棒,如二号俑坑T19出土的一个。实心颈是将泥块搓成泥棒,再用刀刮削而成,如一号俑坑T19发现过的三个实心颈便是。

2.陶俑各分件的安装和粘接方法

俑脚与足踏板接合的方法分四种:一、脚与足踏板分制,在未干前就进行粘接。如二号俑坑T5出土的一个连有穿靴脚的残足踏板,从断面上可看到靴底压入足踏板内的印痕。时,就在足踏板上作出脚的底层(作法见前)。四、脚是直接在足踏板上作的,脚与足踏板之间无分界线,如二号俑坑T5出土的一个连有足踏板的陶俑的陶俑左脚等。

俑腿和脚的粘接方法,空心腿和实心腿不同。空心腿粘接方法有二种:一、从二号俑坑T5出土的一个空心右腿可以看到,在脚后跟处有一个直径约8厘米的圆形凹窝,将空心腿放在凹窝上,再从空心腿内给凹窝塞泥块,将腿与脚固定起来。二、从一号俑坑T19出土的150号俑的空心右腿可以看出,脚后跟上有一块凸出的泥块,将空心腿套入后,再由空心腿内在这块泥上涂泥粘接。实心腿与脚接合的方法有五:一、腿在脚后跟处插入深2—5厘米,粘接面较平,如脚制法中的第一种I式。二、脚后跟插腿处为一凹窝,如脚制法中的第一种Ⅱ式。三、腿在脚后跟处下插与脚底相平,腿和脚的关系是靠前后粘接,如脚制法中的第二种。四、一号俑坑T13出土的5号俑右脚,该脚两头残缺,只留中间一段,从后断面的泥纹迹象观察,该俑腿在脚后跟处下插伸至足踏板内。腿和脚的粘接方法和前一种一定相同。五、一号俑坑T1南边洞第15号俑两腿和脚都在踝骨处脱开,粘接面清楚,并由腿的短裤以下直至脚底凿一直径约1.5至6.8厘米的透孔,原来孔中一定插有东西,将腿和脚进一步固定起来。

体腔与腿的接合方法,体腔制作一段已述及。

双臂与体腔的粘接方法,多数俑体腔两侧连接臂处都作有圆孔,与臂中空部分相通,一般俑臂的上口粘接面都被作成马蹄形,同时,臂从肘部以上多与体腔粘,粘接面拍有绳纹,少数俑臂在袖口处朝着体腔一面也粘在体腔上。一号俑坑T13出土的第七号甲俑,俑臂上口靠体腔一面向外翻卷,勾挂在体腔圆孔的臂上。同坑T19北边洞出土的第3号袍俑,体腔两侧粘接臂处无孔而印有绳纹,俑臂上端与体腔的粘接面,也呈马蹄形。

手和臂的连接法,将手腕的长柄插入袖口内,摆好手势后,用粘剂、小瓦片或泥浆填实,发现少数俑的手腕长柄插入袖筒后,在袖外钻一圆形透孔,穿过手腕长柄,原来在孔内一定穿有东西,起到“钉”的作用,但在袖口内仍然塞有粘剂和小瓦片。臂下垂、手作提弓状的俑都呈此类现象。

俑头的安插方法:或者烧前套合,或者烧后安装。脚与足踏板分制,入窑烘烧后,再用粘剂粘接在一起。然后制作足踏板

3.陶俑各分件外表的塑雕

①俑头:头部的塑雕颇费匠心,在塑雕以前,先给俑头初胎复泥一层。如二号俑坑T5出土一片俑头颜面,从侧面断茬看,二次复泥层清楚,眼、鼻和咀唇都是被制作在这一层泥上的。又如一号俑坑T19出土的140号俑的头,出土后因面部二次复泥局部脱落,所以,左眼、鼻子和咀唇等也掉了下来。二号俑坑T5出土有从俑头上掉下的耳朵和鼻子,可看出耳和鼻都是用单模制好后,粘接在俑头初胎上的。下巴也是在俑头初胎上二次复泥后塑雕的,如一号俑坑T13出土的8号俑的头,因脖颈被压断,在下巴处暴露出四层泥,最下层为俑头初胎,初胎面上堆有粗泥(为增加厚度),粗泥面上涂细泥(这一层面上也雕塑咀唇和眼睛),最上面又涂一层薄薄的面泥。绝大多数武士俑的咀上留有胡须。胡须都用手制,有的先将泥片或泥丸粘上去,进行刻划,有的或用梳胡须工具作成;也有的在咀唇上直接刻划阴线纹代表的。各个俑头顶上的塑雕,归纳起来,有头发、发髻、小发辫、宽发辫和帽冠等,其中头发是在头顶初胎二次复泥面上(泥层一般约厚1.5厘米),用尖刀或多齿状工具刻划出来的,纤细逼真。二号俑坑T5出土的俑头残片上,二次复泥局部有脱落的,露出初胎上绳纹迹象。发髻有空心和实心之分,位于头顶右侧或左侧。以二号俑坑T5出土的二个空心髻和三个实心髻为例,空心髻都用左右合模制成,三个实心髻都为手制,是在头顶上先作一个高5—8厘米的泥柱,再给周围贴泥,雕塑出盘结状,髻上发丝是用工具划出的,形状大小都不相同。空心髻或实心髻在髻根处都扎有束发带或发绳,束发带在髻根前都留出形状不同的带头,有方形、长方形(表面都有褶叠纹)、三角形和近似花瓣形的,也有被风吹动呈翻卷状的,可能都为手制。扎髻根的发绳制法,可能用手将泥搓成0.2—0.3厘米的园形长条,然后两条合拧而成,长短是绕发髻一周后再打一结。凡俑头梳髻的,都有小发辫。小发辫模制,在头的二次复泥面刻出一道与小发辫同长同宽的渠漕,将小发辫嵌入渠内,但发辫都比渠漕高出一些。宽发辫是将额前长发丝梳向脑后分为六股相辫成,高14—18、宽6—13厘米,中间卡一方形发扣,上端拴一“X”形绳结。从一号俑坑T19和T24各出土一个从俑头脱掉的宽发辫,证明宽发辫为模制,制好后用焊泥粘接在俑头脑后。帽子(或冠)有Ⅵ式③;I式,骑兵所戴,其制法在俑头二次复泥面刻出一个覆体形的轮廓,两侧各贴一条帽带,带头于颏下相缚。帽带是用薄泥片和细泥条各分二段接成,形状别致,帽顶绘有黑、红园点组成的花饰,Ⅱ式,战车上甲士所用。头顶一侧挽发髻。帽从外形看似用软巾作成,有褶纹,发髻也被裹在帽内,帽的下沿一圈边沿是在头的复泥面上刻出的,帽后留一三角形缺口,并粘有两条相缚的泥质强绳,在帽外髻根处用宽泥带束扎,带头伸出。Ⅲ式,步兵所用,类似Ⅱ式但在外面髻根处不扎绳或带。该帽的制法是在俑头初胎上堆泥塑成的,如在T20北边洞内出土许多戴有这种帽的武士俑,其中有一个俑,因帽被打掉,露出帽与俑头初胎之间的粘接面,Ⅳ式,御手所用,其制法系附加泥片作成,帽顶从侧面看似斜三角形,用两条绑成环形的泥带套在帽上,带头拴于颏下,从形状看,原来帽的用料可能为皮革。在这式帽中,有的俑帽两侧还露出发簪,证明头顶梳髻。V式,御手所用,在二号俑坑T1出土的一件御手俑,头帽分两层,上层与Ⅳ式帽相同,下层与Ⅱ式帽一样,在头顶右侧多出一圆髻,发髻也有软巾包裹。Ⅵ式,将军俑所用,其制法也系附加泥片组成,帽顶被作成双卷尾形,帽的质地和在头上固定的方法似与Ⅳ式帽略同。

圆体腔、双臂和手:为了进行雕塑,体腔和双臂初胎的外面都要复泥。双臂和体腔粘接后,通过这次复泥,将进一步牢固起来,各个俑二次复泥薄厚不等,一般在腰部以上复泥厚约0.5—2厘米,腰部以下逐渐加厚,在袍摆处复泥3—4层,总厚度有的约8厘米。体腔前后和两侧的复泥薄厚也不相同,如一号俑坑T1出土的33号残俑,从腰带处坏为两节,在断面上即可看出这种情况,袍的外形都被距塑成交襟右衽,在腹部刻出腰带,带扣基本上为琵琶状,唯一号俑坑T10长廊内第三排中间一个袍俑的带扣面上带还塑出一个奋矛冲杀的勇士④,袍面被腰带勒出一条凹渠,显示出袍有一定厚度。《汉书·晁错传》中有“絮衣”这个名称,即在衣内垫上粗丝或粗麻藉以防御弓箭和刀矛等兵器,所以这种厚袍可能即是所谓“絮衣”,或叫战袍。衣褶纹系刻划;衣角系手制,制好后,粘接上去;粘接面有绳纹。不少俑体腔上口内贴一圈泥,防止安插俑头时下掉,因此,从体腔上口俯视,就出现三层迹象——体腔上口内一圈贴泥、体腔初胎和二次复泥。衣领是附加泥条雕塑的,有的俑衣领从体腔顶上脱落下来,发现粘接面有绳纹。甲俑的铠甲是由甲片、甲丁和连甲带等组成。铠甲雕塑程序,可能先在二次复泥面勾勒出轮廓和甲片的上下行数及左右排数,然后分别制作出甲片、甲钉和连甲带。甲片是用刀刻出的,在边棱留有刀削遗迹。甲片因用的位置不同,分固定甲片和活动甲片,这两种甲片不但大小不同,而且编缀方法也不全一样,一般说,活动甲片较大(高4—9、宽3.5—7.5厘米),固定甲片较小(高4.2—6、宽3.5—4厘米),胸前和背后甲片都属固定甲片,编缀方法是上片压下片;前后腰以下和肩上甲片都属活动甲片,编缀的方法都属下片压上片。每个甲片上有甲钉1—6枚,位置都在甲片的四角和中间上下,也有三个角有,一个角无的。甲钉都为模制,形状分两种:一种只有钉盖,制法可能是在甲片上贴泥丸,用范模扣压而成。二号俑坑T9出土的甲俑,甲片上有钉盖、钉孔和钉杆⑤,形状和图画钉相似,制作方法,可能在甲片上先钻钉孔,后在孔上贴泥丸、用范模扣压泥丸时,把一部分泥浆挤入孔内作成。二号俑坑T4和T9出土的两个所谓将军俑身上的铠甲甲片很小,而且除有三枚甲钉固定外,还用“V”形带状物系结⑥。连甲带是用于串连活动甲片的,在一号俑坑T10的长廊内出土一个制作铠甲上连甲带时用过的陶质单模,长6.5、中宽2厘米,外呈复斗形,内有四条小凹渠,与连甲带表面形状相同,证明连甲带是用单模制的。袍俑和甲俑都在右肩前设钮扣,钮扣的形状和套结的方法都相同,均为单模制后粘接上去的。在二号俑坑T9出土的一个甲俑,右臂腋下新发现设有一个钮扣使我们知道了当时铠甲的穿、卸方法。袍俑和甲俑双臂和袖口的衣褶纹,都是在二次复泥面刻划出的。俑手通过用细泥塑饰后,肌肉丰满,其中手心的折纹、指头的每个关节和指甲盖更觉逼真。

③腿和脚:在俑的小腿上用尖状工具刻出螺旋形阴纹代表行滕,行滕两端都用窄带束扎,并打有结头,窄带是用条形泥片作的,行滕两端的束带也有用刀刻阴纹代表的,但带结头都是用单模制成后粘上的。凡是扎裹行滕的俑腿,都在脚后跟处的两侧塑出踝骨。多数俑腿上都塑有护腿。护腿为圆筒形状,外形粗壮,可能也属“絮衣”。脚上有穿鞋或靴的。鞋有方口翘头、方口翘尖和方口齐头鞋之分,皆低腰;穿方口鞋的脚面上都粘有薄泥片作成的窄条形鞋带和用单模制作的带接头,鞋带是通过鞋帮后跟和两侧面粘接的环孔拉至脚面拴结的。靴为高筒形,在靴子面中间有用单模压出的一条合缝棱,在靴子外面脚腕处拴结有泥带。靴带的绑法和鞋带基本相同,但比鞋带在脚后跟环孔多穿过一次⑦。俑腿和脚的表面都涂有一层很薄的细泥,好象还经过磨光。

二 陶马的制作工艺

1.陶马各分件的制作方法

①马头(包括耳、绺、下巴和鬃头)一一、二两个俑坑出土的四个破裂马头都由马额与梁中间破裂的,证明马头系左右合模作的,合模线均很整齐,但粘接面厚薄不一。如一号俑坑T19北数第三过洞出的四匹马中,北数第一匹马马头合模粘接面厚2.5—5厘米,北数第四匹马马头合模粘接面厚4.5—7.5厘米,马头额前合模缝粘接面部比头下合模缝粘接面薄些,有的马头内发现有捶打的绳纹迹象。

马耳的长短、薄厚多不相同,证明为手制,并有刀削痕。

马绺的形状、大小和毛丝的多少都不同,证明也为手制。

马下巴的制法,似将一块泥巴上面压平,下面削成瓢底形状,然后用刀在前端分别刻出咀唇、牙齿和舌头,后端削成“八”形,再粘接到马头下面合模缝之间。

鬃头位于马头顶鬃毛上面,用来加固马头顶上合模缝的,可能为手制。

②颈部:以二号俑坑T1出土的北起第三匹马马颈为例,从马颈上边看,系左右合模,合模缝在马鬃正中,但北数第二匹马马颈合模缝却在马鬃下左边。上述这两匹马颈部合模相向粘接面都有绳纹。马颈下边因泥层很厚,未发现破裂的,所以,制法不明。

③体腔:从一、二号俑坑出土的车马破裂迹象看,体腔系左右合模,上下合模缝位于马背和马腹正中,前后合模缝位于前胸和马尾孔正中。模长约154、高约70厘米。制作时,可能先给两页半模内分别复泥,在复泥前将泥块拍成片状,如二号俑坑T1出土的北数第一匹残马的体腔就由许多块泥片拼凑成的,每片面积约40X30厘米。范模的合缝粘接面处复泥较厚,其中胸前合缝处复泥厚约7厘米,插马尾孔处复泥厚约6厘米,马背脊梁处复泥厚2.5—4厘米,腹下复泥厚约3厘米。但是,在一号俑坑T19北起第二过洞出土的最北边第一匹马体腔内与周边合模处的复泥薄厚几乎相等。在多数马体腔的复泥面上好像铺过麻布之类东西,并用手或其他工具在上面捶打过,现留有麻点纹和绳纹等迹象。马臀正中留一个安插尾巴的透孔,该孔有方形和圆形两种。在体腔左侧或右侧留有一个圆形或方形、直径约10—12厘米的透孔(也有在颈部或背上中间的)。这些孔可能都是为了体腔合模后和粘接马腿时需要将手伸入体内进行粘接或捶打所开的工作孔。

④马腿和尾巴:马腿制作时可能使用范模,固从腿的横断面看——密度大、无气孔和泥纹为前后方向,证明马腿从左右施加过很大压力。马尾手制。尾巴的形状,车马与乘马不同,车马缚尾,大小不等(长38—44厘米),断面为椭圆形,径6—8厘米;乘马作长辫,长85厘米。

2.陶马各分件之粘接组合

陶马体态巨大,关于备分件的相互粘接方法与过程,现还难以说清。兹举出几匹残马的粘接组合迹象如下:

①二号俑坑T1出土的北数第一匹残马马头和颈的粘接缝,位于头、颈的连接处,从头、颈内部看,两段接缝地方涂有粘泥,头颈对接好后,再从内腔复泥加固。颈与体腔的粘接缝,位置是从马背鬃毛末端向下斜至马头后约16厘米处,颈内合缝线上也涂有粘接的泥巴,这些泥是将手从马颈左侧所开的圆孔伸入后涂抹的,孔形遗迹在颈内暴露。在马两后腿之间的肚皮上,刻出浅槽,将生殖器粘接上去,出土的所有车马或鞍马全为儿马。

②一号俑坑T19出土的北数第二过洞的第三匹残马。在马头顶的一段鬃上,粘接长约16厘米一节鬃头,粘接面有绳纹,上层鬃头高1.2—3.5厘米(向后逐渐变低),下层鬃高2.5—4.8厘米,下层鬃面中间有一条马头合模缝,上层的鬃头是为加固这条合模缝而作的。

这匹马的前右腿顶上有厚约2厘米的一层泥,这层泥属于马肚皮的厚度,内部形状略下凹,证明马肚与马腿显然是互相粘接的,不会有卯榫关系。

③二号俑坑T1出土的南数第二匹残马前右腿与体腔有卯榫现象,如腿顶上小下大,周围拍有绳纹,榫头插入体腔后,再从腿顶和腿与肚之间涂泥粘接加固。

④二号俑坑T2南数第四过洞出土一件安插有马尾的马体臀部残块。

⑤在马头上几乎都残存有安插马耳和马绺的三个小圆孔,孔系工具的,径约3.5厘米。

3.马体外形之塑饰

在马体初胎外面进行雕塑以前,先普遍涂泥一层,其薄厚不等,如马头上复泥,以眼睛处最厚,一号俑坑T19北数第二过洞的第三匹马的眼睛就在复泥面上雕刻出来的,由于马头眼处复泥脱落,这匹马的右眼也随着掉下来了。二号俑坑T1出土的北数第二匹马通过二次复泥塑饰,在胸前塑出凸起的块状胸肌;臀部塑出肥圆的外形;前后腿上塑出刚劲有力的筋腱等。另在安插马尾孔的周围填泥抹平,使马尾与体腔在外形上成为有机的整体。陶马的颈部、口角和鼻翼等处的肉褶纹,以及马蹄上部与小腿两侧的肌肉凹槽,也都是在二次复泥后用刀类刻雕出来的。马鬃和尾巴上的毛丝纹,是用梳毛工具划出来的。

从马残破后陶片的断面可以看出,在马体表现又涂有厚0.3—0.5厘米的细泥一层,这层泥面似用磨光器打磨过,所以,马体显得圆润有光泽,给人有真质的感觉。

三 烧制、绘彩和图案花纹

陶俑、陶马各构件粘接和塑雕完毕,再入窑烘烧,其中也有例外,如脚与足踏板接粘方法中的第二种——脚与足踏板是分别制作的,入窑烘烧后,再用粘剂粘接在一起。这一种数量约占已知情况的半数以上。又如,头或手有烧前安接的,也有烧后安接的。凡是烧前安接的,头或手都与体腔上口或袖口凝结为一整体,即使残断都不会脱开。烧后安接的头或手,从俑身不大易于脱开,而且仍很完整,俑、马入窑烘烧的火候高低不等,一般说来,陶质坚硬,尤其陶马前腿,其硬度和重量类似石头。这种硬度与陶马前腿负荷重量最大是相适应的。

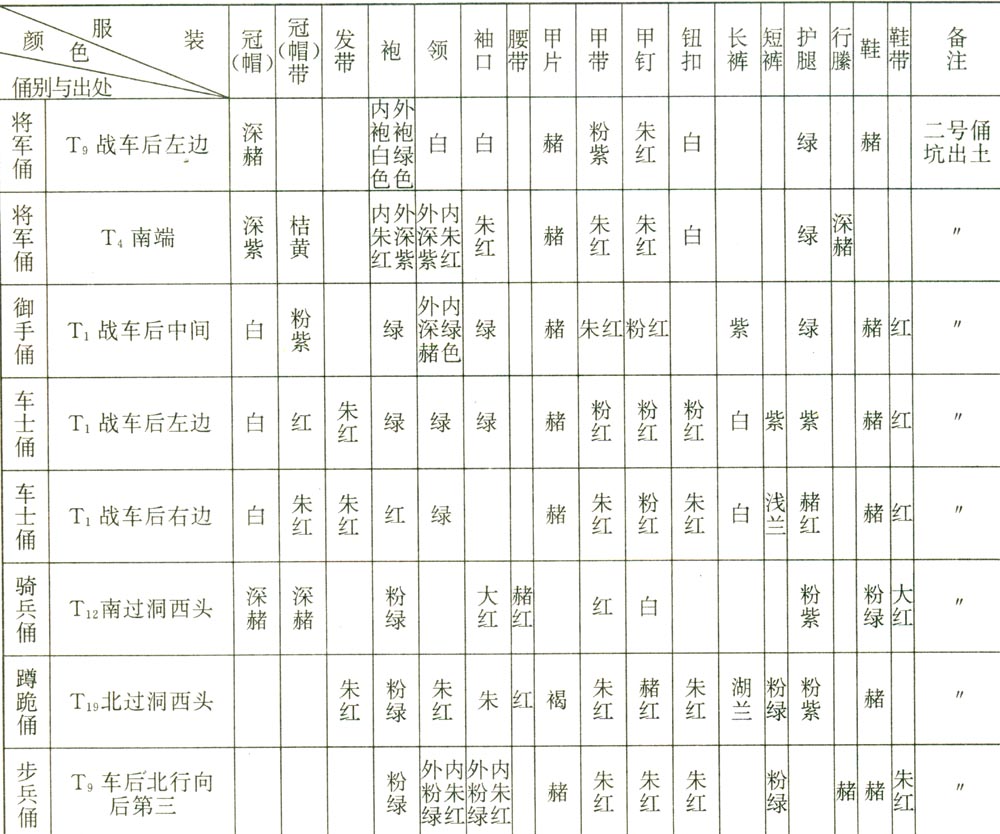

俑、马原绘有各种鲜艳的颜色,因俑坑被焚和扰乱,绝大多数俑身上颜色几乎全脱落,现从俑、马身上残留的颜色或与俑、马粘接的土面上保留的颜色,仍可窥见原来彩绘颜色的局部或全貌。颜色的种类有绿、粉绿、朱红、枣红、紫、兰、湖兰、中黄、桔黄、黑、白、赭等色(见下表),而以朱红、粉绿、赭三色为主,比如战袍的颜色主要有朱红和粉绿两种,铠甲上的甲片为赭色。陶马有朱红色和枣红色两种,蹄甲为灰白色,耳、咀鼻内均涂深朱红色,鬃毛为黑色。

在陶俑服装的不同部位上,共发现五种不同的彩色图案花纹。

四 结 语

一、俑、马造型端正,粘对接茬密合很紧,证明陶泥的软硬度适中。制作俑、马的泥土中羼有细沙,初胎面二次复泥所用的土质细纯,一定经过淘洗。烧制俑、马的技术很值得研究。《天工开物》烧砖条讲:“凡火侯少一两,则锈色不光。少三两,则名‘嫩火砖’本色杂现,他日经霜冒雪,则立成解散,仍还土质。火侯多一两,则砖面有裂纹。多三两,则砖形缩小拆裂,屈曲不伸,击之如碎铁然,不适于用。”秦俑坑出土的陶俑陶马,火侯匀,色泽纯,硬度大,以上两种现象都不存在,证明两千余年前,我国劳动人民已掌握了很高的烧窑技术。关于烧制俑、马的陶窑,我们正在积极探寻,当地群众已提供了重要线索,为将来解决陶窑的形制等问题增强了信心。

二、秦俑制法的主要特点系模塑结合。这在以前和以后的陶俑制法中都很少见。为什么要采用这样特殊的制作方法呢?原因可能有二:其一,因为当时制作这样高大的陶俑陶马在方法上可能还属于创新或摸索阶段,为了提高工作效率,控制俑、马的大样(即轮廓),必须用范模先制造出初胎。一号俑坑T19出土一个制作铠甲上连甲带用的陶模,是我们目前发现制作俑、马使用范模的直接证据之一。其二,因为被塑对象在许多方面各不相同,各有特点,因此就需要逐个进行雕塑。秦俑的细部的制法是采用多种技法完成的,其中包括我国雕塑传统技法中塑、堆、捏、贴、刻、画等,但以塑、刻、画三种技法最为突出,所以,秦俑的出土,证明了这六种技法的运用起码在我国秦时已经开始。关于塑、画兼工问题,过去都说是从唐代开始的(指吴道子和扬惠之),今天出土的彩画秦俑,是否都是同一个匠师作的(指雕塑和绘画),不得而知,但至少可以说明在陶俑的衣服上开始彩绘的时间不能晚于秦代(公元前221至209年)。再从秦俑制法的来龙去脉看,远在新石器时代的西安半坡遗址中就曾出土过一个陶俑头,这个俑头虽是用手捏制,但它的耳、鼻、咀等都和秦俑一样,是另行制作粘接上的;又如该遗址中出土的尖底罐和平底大瓮在制法上都是采用泥条盘筑法,同时,在外面似都用范模,这与秦俑体腔的制法也基本相同。在新石器时代制作陶器的土中也羼有沙子,有的陶器用土经过了淘洗。这和秦俑制作用土情况也完全一样。又如在咸阳杨家湾出土的西汉所谓三千人马,经过整修,使我们知道俑马的头、身(体腔)、腿都是分件合模制作,然后粘接一起的,而马腿和尾巴等都是安插和粘接上的。西汉骑兵的帽子,也和秦代骑兵帽子一样,帽带是用两节粗细不同的绳带衔接成的。秦俑穿的袍子,均系交襟右衽,这是我国几千年来袍服的传统形制。从上述可知,秦俑在我国雕塑技法中处于承先启后的地位。

三、秦俑艺术的水平很高,它是我国古代劳动人民的智慧结晶,许多俑身上都发现有印记或刻文,如:“一”、“介”、“闾”、“”、“咸阳”、“”、“咸”等,这些字中有编号,烧造的官署、人名、地名等。《吕氏春秋·孟冬纪·十月纪》记载:“物勒工名,以考其诚。工有不当,以行其罪,以究其情”。秦俑制作工艺获得很高成就的原因,也与当时规定的这项制度分不开。

执笔者:王玉清、屈鸿钧

注释:

①《秦始皇陵东侧第二号兵马俑坑钻探试掘简报》,1978年《文物》5期。

②《秦始皇陵东侧第二号兵马俑坑钻探试掘简报》,1978年《文物》5期。

③《秦始皇陵东侧第二号兵马俑坑钻探试掘简报》,1978年《文物》5期。

④《临潼县秦俑坑试掘第一号简报》,1975年《文物》11期。

⑤《秦始皇陵东侧第二号兵马俑坑钻探试掘简报》,1978年《文物》5期。

⑥《秦始皇陵东侧第二号兵马俑坑钻探试掘简报》,1978年《文物》5期。

⑦《临潼县秦俑坑试掘第一号简报》,1975年《文物》11期。

(原载《考古与文物》1980年3期)

秦俑学研究/秦始皇兵马俑博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1996.8