秦俑坑青铜器的科技成就管窥

王学理

一 弁言

始皇陵东侧兵马俑从葬坑的发现,是近年来我国文物考古工作的重要收获之一。它对研究战国至秦的政治、经济、军事、文化艺术提供了多方面的资料,而为数甚多的兵器的出土,即是其中之一。不过,这些多达万件的当时实用的兵器中除过四枚铁铤铜镞和一枚铁镞外,其余全系青铜制品。

战国时期(公元前475—前221年),钢铁兵器一登上战争舞台,即显示出锐利无比的雄姿,关东诸国普遍用以武装自己的队伍,而秦国却把殷周以来沿用着的青铜兵器发展到了它的极峰,从而在英勇善战、所向披靡的秦军手里表现出锐不可当的威力。通过检验可以看出,在铜、铁兵器交替的时期(战国一秦),它们不是截然不同的两种形态的替换,却是有着一段并行发展的路程,尔后,铁兵则取铜兵的地位而代之,从研究科学技术史的角度看,它们处于并驾齐驱的那个阶段,无疑地都是我国古代科学技术的丰硕成果,凝聚着我国劳动人民的聪明才智和创造能力,对此后的冶炼和机械制造工艺不无深远影响。

第一、二号兵马俑从葬坑的试掘简报已公诸科学界①。现对于有些资料再作抽样检验,其机械性能和外形测定的内容则系个人设计或测定,并作一浮浅的研讨,由于涉及古代冶金、机械加工和外镀等工艺,远为个人的学识所不逮,错误在所难免,恳望识者予以指正。

二 制作工艺浅析

《荀子·强国篇》指出;“刑(型)范正,金锡美,工冶巧,火齐得,剖刑而莫邪已。然而不剥脱,不砥厉,则不可以断绳;剥脱之,砥厉之,则劙盘盂、刎牛马忽然耳。”荀况在这里概括了铸剑的各道工序及配合要求。同样,秦铜兵的制造也正是经过了铸造成型、外加工和拚装的过程,并且相应地采取了保护措施。工序多少不等,有多道衔接的连续性,也有几道成品的间断性。

(一)冶铸

秦铜兵器无一例外地均是铸件。用FeCl3(氯化铁)酒精溶液浸蚀铜镞样品以后,在金相显微镜下可以观察到树枝状的结晶,显示了Cu—Su合金所具有的那种典型的铸造组织。在用二元或多元合金熔液浇铸时,它也无一不用范模,矛及镦、鐏等因留銎而使用内外范,凡是剑、戈、吴钩、钺、铤、弩机件等实心铸物,都一律采取双合范。剑镖则于浇铸时插入泥芯而成銎。戈穿、弩机铜件的栓塞枢孔应是浇铸时预留的。这些铸件的表面光滑,有的銎内还留有细末,说明制范的材料较细,推测属于泥型铸造,铸出的毛坯,凡是未经加工者,模痕及毛刺犹存(如Lc镞铤、矛及鐏銎等)。

浇铸方法看来是不尽相同的。剑、矛、吴钩的浇口当在柄銎部位;而对数量大、体型小的镞,则可能用叠范,首、铤分铸,先铤后首,故关部往往留有毗缝包裹在铤基上(图63,3)。

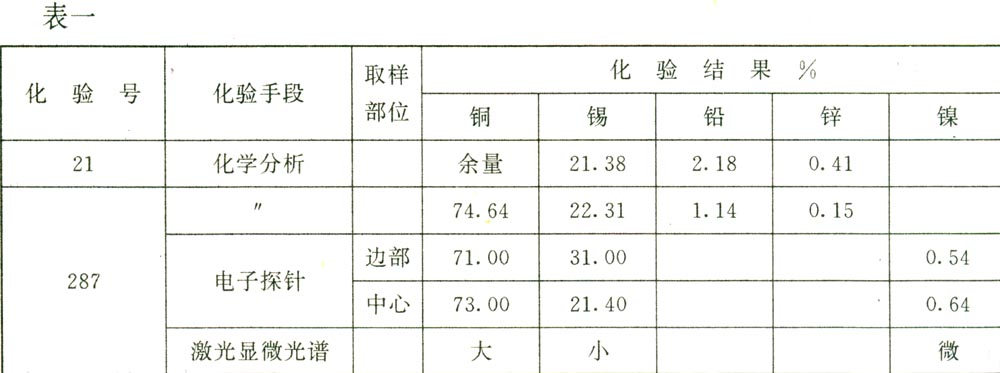

按照兵器的作用及对各部件性能要求的不同,在几种成分的合成上,有着一定的配比关系。以三柄残剑身为例,定性鉴别和定量分析如表一。

剑是随身便携式的近刺武器,要求锋利,坚而且韧。通过表一可以看出:铜锡的比例接近3:1,大体符合《考工记》关于“三分其金而锡居一,谓之大刃之齐”的配比要求(3:1铜占75%,锡占25%)②。经测定,秦剑的洛氏硬度为HRc22—24度,大约相当于中碳钢调质后的硬度。完整的三柄青铜剑窄而长,超过前此的一切铜剑,这除过战争实践的要求之外,冶铸术的精进也应是个重要的原因。

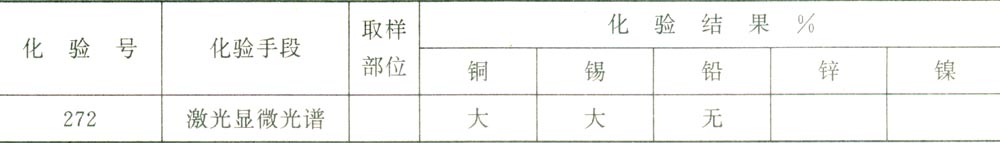

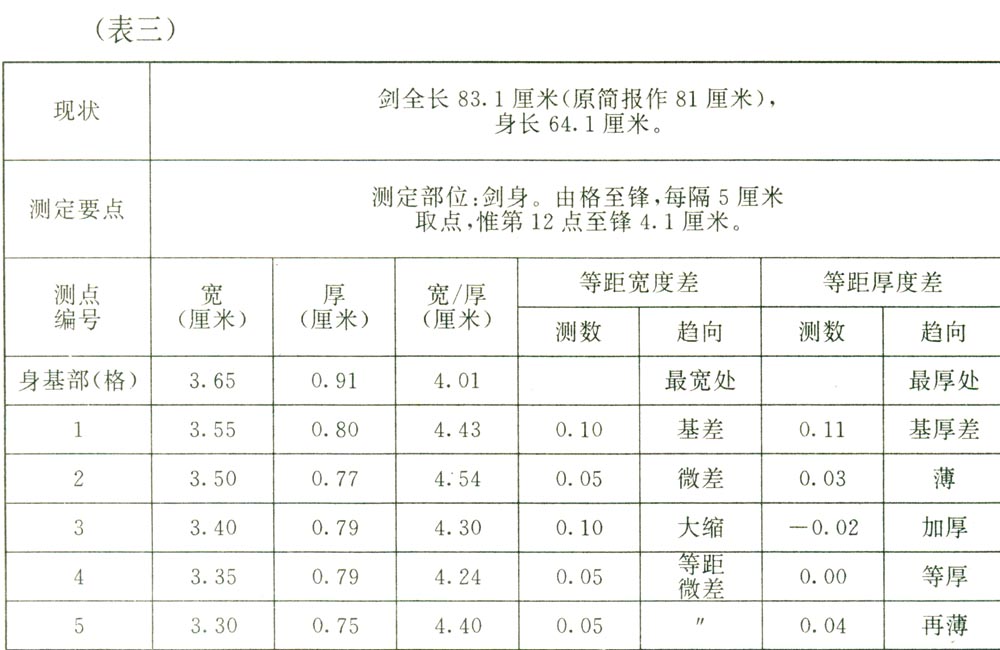

我们对八件铜镞分别进行了检验,所得数据如表二。

由表二可以看到青铜镞,无论是首或铤均由铜、锡、铅、锌四种主要元素合成。而个别镞还含有微量和痕量元素,如镁、铁、硅、锰、钛、铌、钴或硫、磷、铝等。若从各个元素的含量上进一步分析,我们就会发现其间具有这样几种关系:

1.镞首含铜在80.11%(281—Ia)—83.06%(270—Ⅱc)之间。锡在11.10%(22)—12.57%(283—Ic)之间。《考工记》:“五分其金而锡居二,谓之削杀矢之齐”。显然秦镞的锡量不及此规定。我们知道:铅是重金属中最软的金属,熔点只有327.4℃,同锡一样,都有降低青铜熔点、增加硬度、提高铜液流动性、改善铸造性能(弥合锡青铜的缩松——缩孔)的特性,那么,经化验的秦镞镞首的含锡量在3.60%(270—Ⅱa)—7.71%(22—Ic)之间,若从锡含量的总和上看,这些镞首铜与锡之比还是达不到制作杀矢的要求的(5:2),这很可能与另一考虑有关,即箭矢的飞行速度同弓的形体结构及其弹力成正比例,因此镞的硬度就无需受5:2的限制;在这里,减锡增铅的目的,也该是出于人们对铅毒的认识③,以此来增加这一多发性的武器——“弹头”(矢镞)的杀伤力。

2.因为镞首要求具备很高的穿透力,链则是入笥(干)的部分,所以铤部(特别是Ia)浇铸粗疏,往往有气孔的存在,而镞首的含锡量都超过10%,其布氏硬度都在100以上。

3.镞首的含锌量除Ic外(如22、283、284),Ia、Ib和Ⅱa都在0.29%(270—Ⅱa)—0.38%(281—Ia)之间,解释之一,就是自然界中单一的铅矿甚少,往往都有锌的伴生,因此在冶铸青铜合金时,特别在古代也就加铅带锌。但是,我们把镞同剑的含锌量相比较,还会发现镞高于剑(0.15%),因此,锌系有意加入的可能性也是存在的,从科学原理上看,锌的加入合金,利用其脱氧作用,以防气泡的逸出,从而具有增加刃力、调剂各成分间刚柔关系,还可获得防腐的效果。但是否有意加锌仍待今后进一步验证。

4.铜、锡、铅几种主要成分的含量在镞与镞之间存在着差别,可看做是非一次所铸而造成的出入。但在同镞的首、铤间却大体接近,只有Ⅱ式镞首(三出刃式)的锡铅含量高于铤部,显然是为了增加首部三个薄刃的硬度而有意所为。

我们还对矛及镦作了电子探针测定和激光定性,除共同有痕量的铅元素外,其含铜量分别为69.62%和84.83%,含锡量分别为30.38%和15.15%。矛头是刺兵中前端最重要的组成部分,是杀伤力的集中点。那么,要作到坚利,就自然成为对矛头与刃的要求,矛头与镦含量的区别,正是按人们的需要而在冶铸上的具体表现。

(二)铜件的加工工艺。

1.模型

配比取决于需要,而铸件合否实用则来自制型的准确性。秦铜兵器制作规正,均属于对称型。对剑、矛、钺的正面(或侧面),镞、殳的正面,戈、吴钩的侧面作等分的切线,所得的两个剖面不但全等,而且两面几何体也相等,表现了当时制型和加工的高超技术。

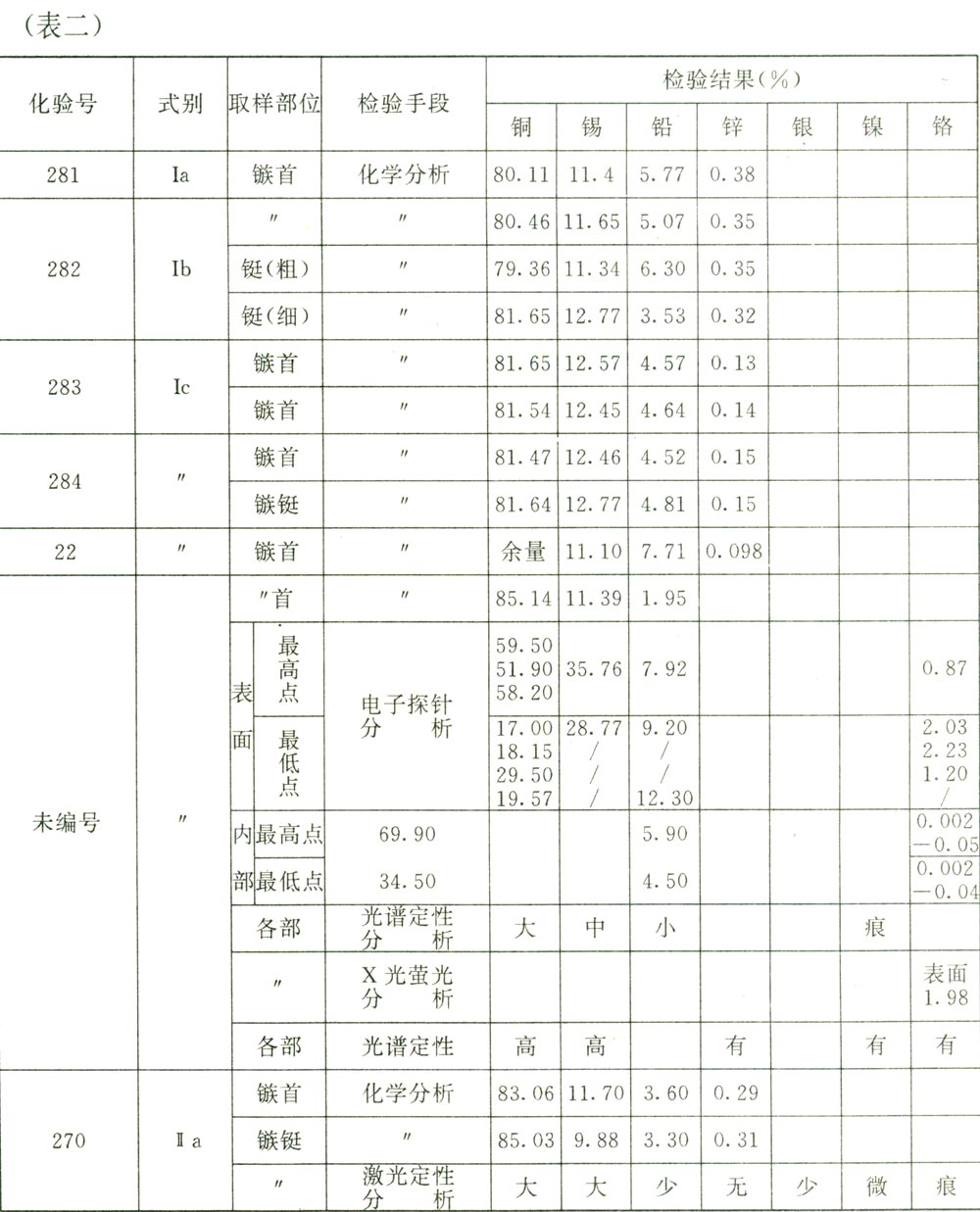

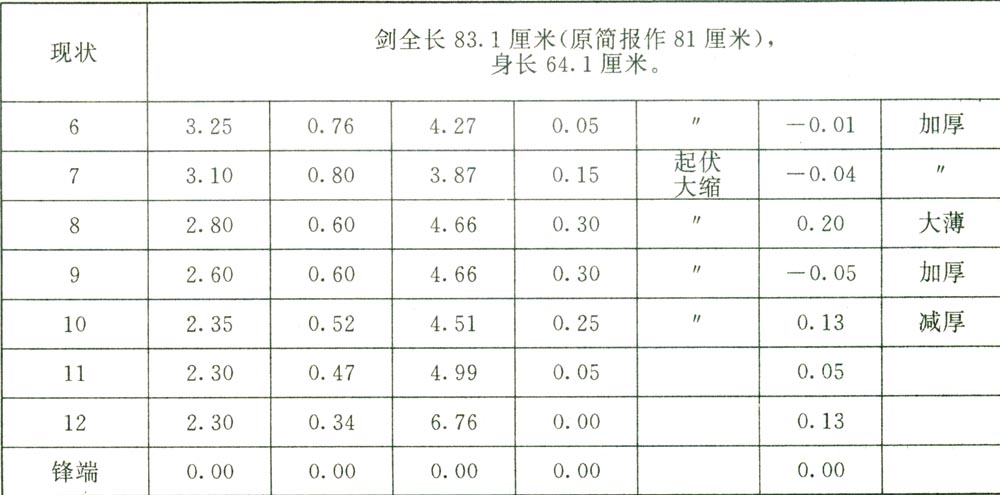

在这里,我用精确度为0.02mm的游标卡尺对青铜园首剑(I式)作过测定(表三):刘熙《释名·释兵》:“剑,险也,所以防检非常也”,正因为剑是近身防卫的武器,要在短距离内快刺可斗,立见胜负,对它要求则是锋利而坚韧,况且实践经验告诉人们:

每每是长胜于短,钢铁优于青铜。秦剑均属于长剑型,其身窄而薄,其机械性能也高于前此的铜剑。只有经过较量,才揭示出这些武器研究者和制造者的缜密考虑:

(1)剑身近格处五厘米的一段,较它处宽而厚,从而增强剑身的坚固性。

(2)双刃根据穿刺的实战要求,由锋到格,有着起伏的变化,合乎力学原理:a)、锋端夹角51°,是为锐角;b)、剑身平面呈兰叶形,等距宽度差由格向锋显示出递降的趋同;c)、自锋端(0)至3.6厘米之间呈顶角是锐角的等腰三角形,紧接是内凹的“束腰”,在12.2厘米处之后又逐渐加宽。束腰对两刃八面体的剑体尤为重要,可以起到“风槽”的作用,从而增强穿刺的速度与力量。

(3)由格向锋的厚度变化,可以看出:近格5厘米的一段较它处为厚外,在由厚减薄的过程中,等距厚度差在-0.04—0.02厘米之间摆动。而且等距厚度差同等距宽度差作反向变化,即:剑身宽的地方其厚度减薄,剑身收束的地方其厚度加大。这种情况在宽同厚的比值上也得到佐证,其变化处于4.00—4.99之间,惟宽在3.10厘米处正值刃部大收缩开始,厚度随之增大,其比值变小(3.87);相反,近锋处宽在2.30厘米处,其厚宽突然变薄,二者比值增大(6.67)。以剑喻阵,因阵象剑,正是先秦“末必锐,刃必薄,本必鸿”军事思想的体现④。

(4)宽同厚的反向变化,除过模型浇铸使之初具雏形,再加之高超的刨磨等加工工艺,剑身的两刃两纵脊呈对称的曲线变化,无硬折的发生,显示出制作技术的纯熟,达到炉火纯青的地步。

2.锉磨与抛光

除过铜戈和矛有刻铭之外,均素面无文。实用重于装饰是制器的出发点。这些铜兵器的表面异常光滑,剑、戈和矛的光洁度可达到∨9—∨10,铜镞Ic表面光洁度也在∨7左右。显而易见,当这些铜兵器铸出后的第一道工序就是整治“毛坯”,打掉“毛刺”,进而作表面抛光处理。只有个别部位,如镞Ia—Ic的有些铤末经锉磨和修饰者,合模浇铸的“分型线”犹存,似乎是出自不但无损于装配的进行,还基于插入箭杆、有利于固定的考虑。

秦剑、戈的内部组织结构严密,无气泡的存在,表层的硬度高于内部,这除过掌握纯熟的冶铸技术外,还必定经过加热锻打以消除内应力,使分子结合紧密,组织细化,表面整治⑤。再经平锉、平铲、平磨,打去毛刺和粗糙的表皮。最后,似用麻絮蘸油粘面砂(相当现在200#细砂)反复揩拭,使之表面光亮,甚少或不留擦痕。

用锉刀锉磨的方法,除应用于修治兵器的大样之后再经加工外,广泛地用来加工细部,使之规矩化。一些铜兵器的道道剑痕清晰可辨,如扁茎剑(Ⅱ式)的剑柄仅锉出大型,三棱镞的镞关则锉掉三棱(镞Ia、Ic,锉的方向同棱十字相交,镞Ib则向棱两侧斜锉,镞铤锉之使呈园台体式二段衔接的台锥体。由锉面观察,锉刀该是钢铁质的平锉和园锉两种。

兵器的刃,属于两面磨制,《书·费誓》“砺乃锋刃”即此意。剑和矛刃的磨纹呈一条条向脊的平行线,戈的援胡转弯处则呈辐射状的磨纹。磨纹细而密,纹径1/2mm,磨面平整光滑,似用固定的手摇磨轮(砥石)打出。对于镞首的“砥砺”,其准确度更是达到出神入化的程度,三种三棱镞的三个棱都呈微凸的弧形,其横截面作等边三角形,用角度0.O1mm的外径千分尺较量,Ia三边的误差为0.3—48%、Ib三边的误差为1.6—75.9%—16.7—88.7%、Ic三边的误差为6.5—8.6%—11.5—33.5%mm铜殳前端的三棱面的磨面平整,其角分别为87、88、89度。远在两千多年前,锉磨切削的外加工技术达到如此高度,如果没有一套加工的卡具和方法,简直是难于理解的。

3.钻孔与錾凿

留孔有两种作法,一是铸,二是钻,戈穿穿、弩机栓塞的枢孔系浇铸时予留,而矛、镦的轩钉孔则是钻出的,有的Ib三棱镞的关部还钻有直径仅0.1毫米的钉孔。I式铜剑剑柄分为两段,当榫接后,插销钉固定,销孔直径1.45亳米,也当是施钻的结合。

有铭文的兵器不多,其铭文简单,Ⅱ式铜矛和戈铭的“寺工”二字,笔锋呈楔形,转折处不园滑,字形多有走脱,该是錾、凿结合手法形成的“殳书”,而戈胡上“寺工”两阴文属于铸铭。三出刃铜镞和铁铤铜镞镞首的风槽也都经过凿剔修治。

4.截割与铆钉

当兵器浇铸出,必须截掉浇口,再对毛坯进行加工处理。I式铜剑剑柄榫接的母口宽1.5—3.1、深7.2毫米,似为锯截,而子母衔接后的铜销钉是两面铆钉的。铜降上的销钉也是穿过骹壁从两面打入柄端,再磨平销钉的外露部分。

(三)组装与保护措施

一件铜兵器的各部件经过冶铸、加工,还必须组装,才能成为具有杀伤力的所谓武器。平时保养,战时使用。为了携带和保存方便,则多有防护设施。下面分别介绍之:

剑的部件主要是身、茎一次的铸物,套入菱形铜格,接首,缠缑,然后藏入剑室(鞘)。I式剑的喇叭形铜首与茎部榫接,无箍,茎缠蒯缑,髹之以漆,作为剑铗。剑鞘虽然见不到全形,但从残迹上看,其作法是先用两片槽形木板作室,内衬绢,外缠丝绳,表面髹漆,下套铜*(左王右卑)(又称柲鞞),口设铜琫,端戴铜镖鞘外部中上位置则安鼻形铜镡以贯索佩带。另外还有骨坠之类的剑饰品。

作为长兵器的戈属于勾兵,矛属于刺兵,殳则属于击兵,均需安装在柲上,末端套以铜镦。《考工记》规定:“戈柲六尺有六寸,殳长寻有四尺,车戟常,酋矛常有四尺,夷矛三寻。”郑玄注:“八尺曰寻,倍寻曰常”,按1周尺=23.1厘米计⑥,其柲长度是,戈=152.46、殳=277.2、车戟=369.6、酋矛=462、夷矛=554.4厘米。而秦俑一号坑出土一完整的矛,木柲长6.7米、径3.4厘米,其长多出夷矛115.6厘米。若从作战经验“凡兵无过三其身”看,陶俑的一般高度为1.86米,“三其身”也不过5.85米。在这里,除过矛迹随湿土走形并非原来长度的这一原因外,也可说该长柄矛是当时兵器中的一个例外吧。《考工记》又载:“句兵欲无弹(掉头),刺兵欲无蜎(桡曲),是故句兵椑(径椭圆)刺兵搏(圜圆)。击兵同强(上下等粗),举围欲细,细则校(疾利)。刺兵同强,举围欲重(握持显重,不可飘轻),重欲薄(近)人,傅人则密(对),是故侵之”。这从长兵柄径上也是得以证明的,如铜钺的夹柄痕宽4.5厘米,戈鐏的内径3.5X4厘米,看来只有削细柲端才可入銎,加上深銎细柲和两面加钉及柲的质量高,从而收到“刺兵同强,举围欲重”、“无蜎”的实际效果。我们再观察步卒握拳拄器的孔径,拳眼4X 6.5—4,5X 5厘米是同前边的柲径相适应的。所以,我们推知,秦戈、矛的干径一般在4厘米左右,只有铜殳内径2.7厘米,以束竹为柲才会有“细则校”的作用。

秦箭只有成束出土,才能使我们看清它原来的面貌。箭箙宽21、厚3.6、高38厘米,底垫板,上设耳,箭支倒插箙中,每箙盛100—120支。Ic式镞的箭支多盛箙中,通长68—72、最长有达80厘米的,笥(杆)径0.65—0.7厘米,前三分之二涂红漆,后三分之一涂褐漆,尾端设羽毛约15厘米。《考工记》载,杀矢“叁分其长,而杀其一,五分其长,而羽其一。”注:“矢稿长三尺”、“羽六寸”。据此,箭杆长折合69.3厘米,其中羽占13.86厘米,同秦箭相当,不同颜色也可能表示其重心所在。镞与杆的装法是:铤缠麻丝,插入杆中,使之结合紧密。例外的是Ib镞于细铤部分缠麻丝,说明粗铤至镞首部分露于杆外,当是掌握重心的又一作法。

弓弩出土时往往盛于弢中。弓单独使用,或套之以弢,或弓弩结合而纳之弢内。弓干以皮革缠绕,长147.2—176.1厘米,弦长117—140厘米,柎内侧两根八字形辅木各长71.6厘米抵于渊部,从而增加了弓的张力。弩机为木廓,臂前承弓,后端装铜机件。弓弩紧密结合形为“强弓劲弩”,状如张翼的飞鸟,144X19埋米的弓弢,似为麻织物所编制,外涂之以漆,使这一远射武器得到良好的保护。由于箭杆及服箙、弓干及弢腐朽,尚难辨识其为“弧箕。”竹箭杆仅属其中一种。

三 收获与探讨

(一)对秦军阵俑坑青铜兵器的定性、定量测定,通过对比,可以看出人们因镞、矛、剑、弩、镦等用途不同而在冶铸合金时,配料也就不同。根据实践经验,若果锡占青铜的17—20%则最为坚韧,锡占青铜的30—40%则硬度最高。那么,细长而窄薄的秦剑基本符合《考工记》的规定,达到锋利而坚韧的要求。粗短结实的秦矛也能满足坚硬利刺的目的。镞首的铜、锡之比虽不及5:2,但铅、锌的加入,提高其机械性能和实战效果,不能不说是缜密而精到的一种考虑。由几个部件组成的同一器物也因各自功用不同而诸元素的含量不尽相同(如镞首与铤)。正确掌握合金配比同性能、功用的关系,铸造出锋利实用的兵器,体现了这一时期劳动人民运用自己的高度智慧和辛勤劳动,根据战争实践的经验在《考工记》的基础上把青铜冶铸技术推上了历史的新高度。

(二)对秦青铜兵器的加工工具从痕迹和作法上推测,可有锯、錾、剉、钻、铲和砥石等;在使用上,这诸多工具必定是手工和机械相结合的。同时,也只有运用卡钳固定和加工机械,才能在产品上表现出技术熟练的程度来。如剑、矛刃部纹理平行、磨面平整,若不是脊的中轴线同砥石的磨向保持垂直,而且作直线运动;若不是固定加工器物使之与砥石磨面保持一定的角度,而且保持磨刃的深浅;若不是将砥石作成轮转机械,而且附设定向的标尺,要使剑的外加工正常进行,要使其整体规矩化,那简直是不可想象的,再从方法上看,锉磨、抛光、钻孔、錾凿、截割等,若没有固定工具,要加工出切合实用的产品,也是不可能的。因此,我们完全有理由相信,那时必定发明并使用着多种相当精密的加工机械,而且所使用的工具必定是钢铁质的,尽管其动力还只是靠人的体力所承担。当然,这些机械在秦军阵俑坑中是很难找到的,有待于今后考古的发现。

(三)秦剑、矛、镞、殳、鐏的表面光洁而色灰,经激光显微光谱、X光萤光、电子探针、光谱分析等检验,其表面有一层致密的含铬化合物的氧化层。北京钢铁学院曾用电子探针对22号三棱铜镞(Ic)的分析结果表明,它表面铬的含量为0.87—2.23%,厚度约10微米,同时,经锉过镞表面的金相照片不再显示铬的存在。又对287号秦剑进行过四次电子探针测定,也是只有表层有铬,含量达0.6—2%,厚可10—15微米。

人们为了增强合金抗腐蚀的能力,用铬酸盐或重铬酸盐处理金属表面,使之发生氧化还原反应,从而生成一层浅灰或深灰色的薄层。这种只有近代才使用的技术,德国人是于1937年首告成功。之后相隔12年,美国于1950年也掌握了这一工艺。它们也都以此列为专利。

实际上,我国古代已能就地取材,利用烧陶、冶铜、炼铁的控制温度的丰富经验,对青铜表层作铬盐氧化处理。不但秦俑坑青铜兵器表面有含铬化合物的存在,而且在西汉中山靖王刘胜墓中也有经人工氧化处理的钢镞发现⑦。

远在2100多年前的秦代,人们已能成熟地掌握合金表面处理的这一工艺,创造出自己特有的简单而易行的路子,应该说它的发明还要更早一些。这种伟大的技术成果,简直是世界冶金史上一项奇迹,是我国古代劳动人民对世界科学发明的又一伟大贡献!⑧

(四)战争实践推动军工生产,而精良武器的生产,又是以整个社会生产水平和科研水平为前提的。战国时期,群雄并立,兵甲愈起,攻战不息,动乱破环生产,也给人民带之以无穷的灾难。结束这种“兵革乱浮云”的局面,统一天下就成为社会各阶层人民的一致需要,各国封建统治者面对兼并战争现实,竞相发展军工生产。而秦国在商鞅变法之后,生产关系适应生产力发展的需要,并以一套法制措施作保障,使军工生产与研制得到长足的发展。这从秦军阵俑坑的兵器制造上,只要举几个简单的例子就可以说明。

《考工记》规定:“弓长六尺有六寸,谓之上制,上士服之;弓六尺有三寸,谓之中制,中士服之;弓长六尺,谓之下制,下士服之”,实折上服弓干长152.5、中制145.5、下制138.6厘米。从出土实物看,战国中期以后已突破这一界限⑨。而三把秦弓的长度分别长147.2、151、176.1厘米,显然比周弓依次递增了一级,而且干径变粗,内侧撑以“八”字形的辅木,使其张力和射程大大增加。弩臂及机件的增长也正是同这种强弓相适应的。

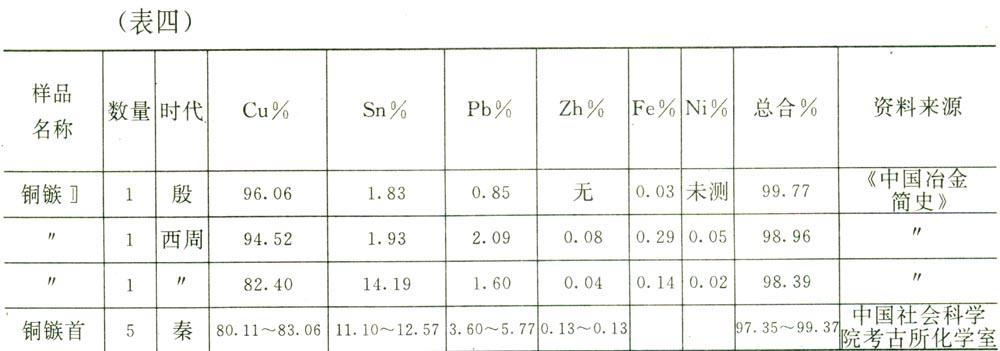

根据需要,合成青铜的化学成份要按人的意志控制,是以人们的认识水平和冶金技术为基础的。在此,我们无妨列表对比之(表四)。

由表四化学成分比较中可以看出秦镞镞首比殷、周镞的含铜量低,锡铅的合计含量高,说明对硬度要求和操作技术在冶铸中已能按予期目的而达到(锡铅随含量的增加而增强合金的硬度,并降低熔点)。另外,秦镞的铜、锡比虽低于《考工记》 5:2的规定,但镞首改为阻力小、定向准的三棱锥,配上长箭杆,加上“强弓劲弩”的发送,其杀伤力无疑高于前代。弓、弩、矢的这种相互影响、彼此促进的关系,不但说明秦兵器发展到一个新的高度,而且也表现了在实践中我国计算科学的发展。

另外,象秦剑的造型准确、长兵器制作精到,无一不表现出冶金和机械加工的进步,尽管后来铜兵为铁兵所代替,但作为生产技术,它却是劳动人民创造和积累的结果,是社会的重要精神财富。

注解:

①始皇陵秦俑坑考古发掘队:《临潼县秦俑坑试掘第一号简报》,《文物》1975年第11期;又:《始皇陵东侧第二号兵马俑坑钻探试掘简报》,《文物》1987年第5期。

②《考工记》有“金有六齐,口分其金,而锡居口……”句,前面的“金”指青铜,后面的“金”说的是纯铜,“锡居几”是锡成分占铜的比,“齐”即剂量。因此“五分其金而锡居二”是说铜锡之比为5:2,即铜占71.34%,锡占28.57%。

③纯铅具有毒性,而作为合金存在时不再具毒性。

④《孙膑兵法·十阵》

⑤青铜铸件加热理应不超过650℃X 3小时的规范,否则,硬度和耐磨性能有所减退。

⑥传洛阳金村铜尺,见陈梦家《战国度量衡略说》,《考古》1964年第6期。

⑦中国社会科学院考古研究所等:《满城汉墓》,文物出版社。

⑧《中国冶金史》编写组见告:经过模拟的人工氧化处理方法及其原理是用铬铁矿、火硝在空气参与下,经过850℃—950℃焙烧,浸出制备,即可得到铬酸盐或重铬酸盐。其反应式如:

2FeO·Cr203+4Na2CO3+7/202

=4Na2CrO4=Fe203+4C02

分离出Fe203之后,在有C02的参与下,铬酸盐可变为重铬酸盐:

2Na2Cr04+2CO2+H2O=Na2Cr207+2NaHCO3

然后,将重铬酸盐(Na2Cr207可由天然碱—NaHCO3、K2Cr207、K2CrO3可由含K2C03的草木灰和熬硝取得KNO3分别同铬铁矿焙烧而得到)加温356.7—398℃,使之变为溶融状态,蘸入青铜制品则可得到含铬化合的的人工氧化层:

3Pb+K2Cr207≡3Pb0+Cr203+K20

3Sn+2K2Cr207≡3Sn02+2Cr203+2K20

3Cu+K2Cr207≡3CuO+Cr203+K20

⑨1958年湖南常德德山M10出土的弓长160厘米,见《文物》1964年第6期;湖北江陵藤店M2出土的弓长169厘米,见《文物》1973年第9期。

(原载《考古与文物》1980年第1期)

秦俑学研究/秦始皇兵马俑博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1996.8