秦兵马俑彩绘成分初探

单炜,赵西晨

一 取样

彩绘涂在一层黑褐色胶层上,胶涂在陶器上,由于胶层深埋在地下达两千余年,本身已老化,发掘后胶层在几天之内呈卷曲状翘起,随后很快以粉末状脱落。由于它极易脱离陶体,许多颜色很容易粘在与其接触的黄土上,有时为了保护颜色,便将颜色反贴在石膏模上。因此,本实验所用样品分别从石膏模、黄土和陶器上用小刀轻刮下来。褐色胶层系从陶俑面部刮取(此部位胶层厚)。所附颜色照片也是从这三部位拍摄的。

紫、蓝、红取样于T20G9—20号战袍俑的袍边。

紫2、浅蓝取样于T20G9—18号铠甲俑的红色甲片和袍袖。

紫3、红色取样于T20G11—8号战袍俑颈部。

粉红色取样于T2G1—30号战袍俑颈部。

二 分析方法

1.发射光谱分析

它的数据可提供样品中主要的阳离子种类及大概含量,为其它分析方法提供判断的必要信息。

仪器为东德产PGS—2型光栅光谱仪。所得数据(见表一):此系8个颜色两个胶层样品的发射光谱数据。其中“<”、“>”分别表示小于、大于所得对应数据,“—”表示低于灵敏度。

2.X衍射分析

根据结晶结构,对照标准的X衍射数据,即可确定化学成份。特别是当颜料或填料包含在有机粘结剂(大漆、塑料、橡胶等)之中时,无需进行分离,可直接进行分析。Mary等人就是利用X衍射和偏振显微镜的方法进行了颜料的分析。

X衍射仪型号为日本理学电机2038型X衍射仪。实验条件:Gu靶,电压为30—35KV,电流10—20mA,计数率800—1000CPS,扫描速度2°/分,纸速10mm/分,时间常数1秒。

3.红外光谱分析

利用红外光谱来确定无机颜料的成份是一个十分方便的方法。首先根据样品的红外光谱初步判断所含的官能团——对无机盐来说即所含的阴离子,对不同元素的氧化物也都有着各自的特征谱带。Harkins和Afremow等人以大量颜料的红外光谱数据论证了红外,光谱用来确定颜料成分的规律及可能性。Ride Riedrer专门研究了24种天然的和合成的氧化铁颜料并对其红外光谱进行了讨论。这些专门的工作以及大量关于无机物的红外谱图使红外光谱这个手段不但方便而且成熟可靠。

本实验所用红外仪器为PE—580B型红外分光光度计。样品以KBr压片法作红外光谱。

三 数据处理

前面已提到,对彩绘颜料成份结构的分析鉴定是用几种方法互相参照联合判断。由于样品是多组份的混合物,所以红外光谱、X衍射等不容易将全部组成一下确定,还必须借助发射光谱,相应的微量化学试验进行最后的判断。现将两个漆膜与八个颜色样品分成五组,分别详细价绍如何综合上述三种分析方法,最后用经典的化学分析验证得到较可靠的结果。

第一组

(一)我们由样品1#、2#的红外吸收光谱图看出:在3400cm-1和1050cm-1有醇羟基的强大吸收,在1576cm-1和1430cm-1有羰基的特征吸收。据此,判定这两个样品为多糖类天然树脂胶之类的化合物,样品可以碳化燃烧的性质也证明样品为有机物。经查对标准图与“阿特拉斯聚合物,树脂与添加剂”中金合欢胶基本一致,因而1#、2#样品为古代作为粘接剂用的猪血、生漆等物,牲血为多肽类化合物,生漆的结构为漆酚,它们与树胶有着完全不同的红外谱图,不会有丝毫的混同。

第二组

(二)样品4#、6#、8#、10#的分析综合鉴定:

这四个样品有着完全不同的颜色,然而它们的红外谱图却十分相似,这就提示我们,它们可能含有某个共同的基本成份或者具有相似的结构。

由四张谱图可以看出,这些样品均无碳氢的吸收,属于无机化合物。在1000—1100cm-1之间有一宽而强的吸收,这是磷酸盐的特征谱带。结合发射光谱数据,这四个样品中P和Ca为主要元素,所以初步推断可能为Ca3(PO4)2。经查对与“无机化合物标准红外谱图”中238图磷酸钙完全一致。另外还用化学方法确证了P04-3的存在:

方法:钼酸铵法

试剂:取(NH4)2MoO4 6克,溶于15毫升水和5毫升15NNH40H的混合液中,不断搅拌,静置过夜,如有沉淀应除去,取清液使用。

原理:PO4-3+3NH4+1+12MoO4-2+24H+

(NH4)3P04.12Mo04↓(黄)+12H20

操作:取用稀盐酸溶解的试样溶液4滴置试管内,加16NHNO33—4滴,煮沸,使还原性阴离子氧化,再加钼酸铵试剂8—10滴,微热数分钟,用玻璃棒摩擦试管内壁,生成黄色晶形沉淀,示有磷酸根(P04-3)存在。

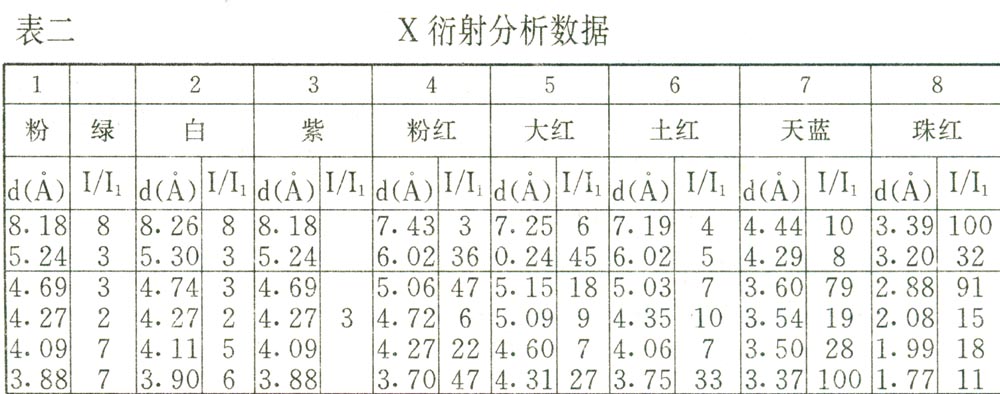

表中符号d代表晶体的面间距,单位为A(10-8cm)。I/I1表示相对强度

至此,确证了4#、6#、8#、10#四个样品主要成份为Ca3(PO4)2,即磷灰石矿。

为什么应用同样以磷酸钙为主的四个样品具有不同的颜色呢?发射光谱和化学性实验说明它们还含有不同的少量组分,不同颜色的产生就是来自这些少量组分,由于少量组分受磷酸钙主组分干扰,在红外吸收谱图上反映不出来。而必须根据发射光谱数据和化学定性来确定。

1.4#样为白色,元素除P之外尚含Fb、Mg、Si等,从红外谱图上可以看到在1460cm-1处有一碳酸盐的吸收峰,用1:1的硝酸溶样时有气泡产生,这都说明碳酸盐的存在。由于Pb的氧化物为黄色(黄丹:PbO)和红色(红丹:Pb3O4),而该样为白色,所以Pb只能以白色PbCO3的形式存在。Mg和Si的氧化物MgO、SiO2是来自滑石粉或石棉粉等体质颜料。从红外吸收谱图上看,在2030cm-1左右有CN-1或SCN-1的特征吸收,然而用CuS和Fe+3试验未发现检出限量之该两种离子。

2.6#为粉红色颜料。除磷酸钙之外,尚含Pb、Mg、Si、Na、Fe等元素的化合物。通过以下诸试验,确定其存在形式。

(a)红外吸收谱图上1460cm-1有碳酸盐的特征吸收,用1:1HNO3溶样时有气泡产生,说明有不溶于水的PbC03存在。

(b)Pb304的存在是根据下面两个反应判定的:将样品加热至500℃以上,红色减褪成为土黄色。

2Pb304→(500℃以上)6PbO+402↑

(红色) (黄色)样品溶于H2S04放出氧气,生成白色的PbSO4沉淀,加Na2S后变成为黑色PbS。这不但可以从颜色变化得知,而且可用火柴试验产生的氧气证实,其反应为:

2Pb3O4+6H2SO4——6PbSO4↓

+6H20+02↑ (白色)

PbS04+Na2S——PbS↓+Na2SO4

(黑色)

(c)用水溶样,以NH4SCN溶液试验Fe+3得负结果。用HNO3溶解样品再以NH4SCN试验显深红色,说明铁是以不溶于水的Fe203形式存在。

(d)红外吸收谱图上2030cm-1有明显的CN-1或SCN-1的吸收。样品加HNO3后红颜色显著加深,是由于Fe203溶于酸生成的Fe3+与SCN形成红色络合物所致。据此,判断含有Pb(SCN)2。

(e)Si、Mg、Na为高岭土中所含。

综上所述,6#含磷灰石、PbCO3(白铝矿),红丹、氧化铁红、Pb(SCN)2、高岭土等,其红色来自红丹和氧化铁红。

(三)样品8#亦为粉色、较样品6#颜色稍显土黄。元素数据,红外谱图均与样品6#酷似。经同样的化学检验证实,除了无明显的碳酸盐反应外,亦含Pb304、Pb(SCN)2、Fe203、高岭土等。粉色同样来自前两者的颜色。

(四)样品10#为朱红,它的发射光谱表明还含有Si、Pe、Al、Cu等元素。为确定Fe的存在形式作如下试验:由于阴离子只有P034+,所以Fe有可能以Fe3(P04)2形式存在,但以水溶解样品宜,用NH4SCN试验无Fe3+,说明Fe不是以盐的形式存在。改用HNO3溶样再以NH4SCN试验生成红色的Fe(SCN)3,表明以Fe2O3的形式存在。它的珠红颜色主要来自氧化铁红Fe203的颜色。Al、Si、Mg的氧化物均为白色,不影响样品的主体红色。按成份看,应是滑石粉(3MgO·4Si02·H20)与高岭土(Al203·2Si02·2H20)之混合物。Cu的化合物颜色较多,但与朱红色相近的只有Cu20赤铜矿的红色与CuFeS2黄铜矿的黄色,因此,可能为二者中之一种。

第三组:样品3#、9#的综合判断#

这两个样品有着相似的红外谱图,从它们的红外吸收谱图上可明显看出为混合物,在1100cm-1处有SiO2的吸收。除此,样品3#与“无机化合物红外谱图”中图72完全一致,为CuCO3·Cu(0H)。即碱式碳酸铜通常所说的孔雀石绿。样品9#相似于其中图73为2CuCO3·Cu(0H)2,是蓝铜矿的基本成份。

从表一可知,这两样品除含铜外,还含Si、AL、Fe、Ca、K、Na等元素,它们的碳酸盐和氧化物均为不影响主体颜色的白或浅黄氧化铁黄,因而样品3#的粉绿来自孔雀石绿,9#的蓝色来自蓝铜矿。

针对9#号样品的天蓝色,我们用化学定性的方法检查了会不会是蓝色的CuS04,蓝色组成为KxFey[Fe(CN6)2·NH2O的铁蓝和现代蓝色颜料群青,但均得到否定结论。

第四组:样品5#的综合判断

样品5#的红外吸收谱图中在1000—1100cm-1之间有一大的吸收,它的归宿有两种可能,硫酸根和磷酸根。由于该样品中不含元素磷,所以只能是硫酸盐的谱图。所含元素为Cu、Pb、Ba、Si、Al等,Ba无疑是以BaS04的形式存在,Pb经检验不是Pb304,只是PbSO4,Fe的化合物用上面样品2#的方法检查,证明是Fe203。Al、Si、Mg当然是来自高岭土、滑石粉等体质颜料。Cu的化合形式经化学检查和红外谱图分析,排除了硫酸铜和碳酸铜的可能。CuO为黑色,Cu20为红色,均与紫色无涉,同时用NH40H溶解不能生成蓝色的铜氨络离子,用浓盐酸不能生成CuCl白色沉淀,即它们都不是铜的氧化物。至此,铜只能是含硫矿石,诸如黄铜矿CuFeS2,斑铜矿Cu5FeS4等,它们的颜色有黄有蓝还有紫,是本样品颜色的主要来源。

第五组;样品7#的综合判断

样品7为大红色颜料,由图八的红外吸收谱图上看出,有1450cm-1处有碳酸盐的典型吸收,在1000—1100cm-1之间有硅酸盐的明显吸收,因而它的基本组成为碳酸盐与硅酸盐的混合物,结合发射光谱数据与化学定性确定其基本组成为CaCO3和Al2O3·Si02。用前试验PbO的方法证明本样品含有铅丹。对铜来说最有可能是以红色的Cu2O,然而化学检验否定了它的存在,因之也只能是某种硫化铜矿了。

本样品的发射光谱数据中无汞含量,但考虑到本样品的颜色。与朱砂相似,所以进行了朱砂存在与否的检查,结果发现确有HgS存在。其检查方法如下:在带有小球的玻璃管中装上样品,再加入还原铁粉混匀,将小球部置电炉上加热,玻璃管伸出电炉之外冷却,如含朱砂则在管壁有细小汞珠生成,反应式为:

HgS+Fe→FeS+Hg

由以上分析,该样品主要组成为CaCO3和高岭土。红颜色来自红丹和朱砂。

四 分析结果与讨论

(一)以上对秦俑彩绘成份进行了建立在大量实验基础上的综合分析讨论,得到其化学成份如下表三:用分子式表示:

1#,2#样品为金合欢胶。

3#号样品粉绿为CuCO3·Cu(0H)2+Al203·SiO2+Fe2O3。

4#号样品白色为Ca3(PO4)2+PbCO3+MgCO3。

5#号样品紫色为BaSO4+PbCO3+Fe203+2CuC03·Cu(0H)2。

6#号样品粉红为Ca3(PO4)2+Pb(SCN)2+PbCO+Pb3O4+Fe203

7#号样品大红为Pb3O4+CaCO3+Al2O3·SiO2+Cu2O+HgS

8#号样品土红为Pb3O4+Fe203+Ca3(P04)2+Pb(SCN)2+MgCO3

9#号样品天兰色为2CuC03·Cu(0H)2+Al2O3

10#号样品珠红为Ca3(P04)2+Fe2O3+Al2O3

SiO MgO

(二)结果讨论,以上分析结果可初步得出以下几个印象:

1.远在两千年前的秦代,我国劳动人民就发现和采用了许多有效的矿物颜色,其中有些颜料如Pb3O4还需经过一定的化学反应才能制成,至今它们被作为优良的防锈红色颜料广泛采用。这说明我国劳动人民具有卓越的聪明才智,我们祖国不愧是一个有悠久历史的文明古国。

2.秦陵兵马俑所采用的颜料多为天然矿物及其简单的产品。比如用红丹、氧化铁红和朱砂作为基本的红色颜料,用孔雀石绿作为基本的绿色颜料,用白铅矿作为白色颜料,用蓝铜矿当做为蓝色颜料。这些基本颜料间以不同的比例调配又可以得到各种不同色调和颜色。磷灰石、重晶石、高岭土等即今天的体质颜料,它可以起到增强颜料涂层厚度使其耐久的作用。

3.在秦代人们的化学知识还很少,颜料工业尚未形成一个部门。因此,在此未发现有机颜料,即是无机颜料也未出现像群青、普鲁士蓝、铬黄等较高级的品种,这是意料之中的。因为颜料做为工业生产是从十八世纪才真正开始的。

(本文原发表于《考古与文物》1988年第1期)

秦俑学研究/秦始皇兵马俑博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1996.8