秦始皇陵陶俑彩绘颜料的鉴定①

韩汝玢,谢逸几

秦始皇陵兵马俑坑出土的陶俑、陶马身上,原都饰有彩绘,由于俑坑曾被焚,加上长期埋藏地下,彩绘颜料大都脱落,无法保持原貌;从俑、马尚残存的颜色,以及与之粘接土面留下的痕迹,可看到着色的颜料为矿物质,颜色分为绿、粉绿、朱红、粉红、紫、蓝、中黄、橘黄、黑、白、灰、赭等色。颜面、手、足均为肉红色,以黑色绘眉目、须发,衣服和铠甲有丰富的色彩变化,兵马俑着彩绘主要是使之更接近于生活的真实状况,俑所携持的青铜兵器及铁箭镞,也都是实用武器。

一 分析手段

1978年陕西省考古研究所王学理送来着色的俑马残片,要求对颜料进行科学鉴定,选送俑马残片颜色如表1所示。

刮取残片表面颜料少许,放在玻璃载片上,同502胶粘覆一层,俑马残片的泥料亦同样刮取,余残片均送回。收于刮取颜料数量较少,对其鉴定不能进行化学成分分析,故采用质子X萤光非真空分析仪进行颜料成分的定性分析,用转靶X射线衍射测定其结构,用偏光显微镜进行岩相分析并拍摄彩色照片,3种鉴定结果,对照比较综合分析,得到本项秦始皇陵陶俑彩绘颜料的鉴定报告。

质子X萤光非真空分析法是70年代发展起来的。是把静电加速器产生的质子束,通过薄窗引出真空室,质子束在大气中对样品进行分析,使样品的形状大小不受限制,X萤光分析的无损伤性质,对珍贵文物鉴定是一项重要手段。1977—1978年湖北省博物馆与有关单位合作,在上海复旦大学的静电加速器上,利用上海原子核研究所提供的检测设备,先后对著名的越王勾践剑及同墓出土的菱纹剑,进行了质子X萤光非真空无损分析鉴定,结果已发表②。作者在参加该项研究中,亦有机会对陶俑彩绘颜料进行了定性分析。质子X萤光分析是利用静电加速器提供的质子束轰击样品,使样品中各元素原子的内壳层电离,然后用Si(Li)探测器测量外壳层电子填充内壳层空位时辐射出来的特征X射线,由特征X射线的能量来判断样品所含元素的成分,用质子束激发产生的特征X射线的截面大,故可提高检测的灵敏度,所用的样品量可以减少。

二 俑坑颜色分析的结果

由于秦陵陶俑彩绘颜料样品量少,利用质子X萤光非真空无损分析法对其进行成分的定性分析,其结果见表2。一般情况下,Si(Li)探测器仅对原子序数≥13的元素灵敏,轻元素不能检测,在分析数据中均出现Ar是由空气中的Ar造成的干扰。用400道分析器测谱,在计数率不大于1000次/秒的条件下,对5.9KeV的X射线能量分辨率为220eV。实验中质子能量到达样品表面时为1.7MeV,投射到样品表面的束点直径不大于2mm。检测时所用速流在5—10nA之间。

*注:1)以V表示该元素含量较高

2)每件样品还存在Ar,是空气中的干扰元素未列出

3)某元素的X射线特征潜能量值有重迭现象,如CuKβ即与ZnKa,FeKβ与CoKa,PbLa与AsKa,AsKβ与HgLβ等,确定有无该元素时要持填重态度

选取不同颜色的颜料1#玫瑰红、3#1粉绿、6#土红、7#粉红、9#群青紫、10#肉红,用奥林帕斯(0lympus)偏光显微镜下进行物相观察,并摄照彩色照片,其结果如表3示。

岩相鉴定表明;几种颜料均是矿物颜料;颜料颗粒在0.02—0.06毫米;含有无色透明的石英,与粘土中的石英可以分辨;白色的方解石是粉质颜料,又称白垩,其分子式为CaCO3,若其中有Mn、Fe、Mg取代Ca,可能具有浅褐色。6#及10#颜料中的矿物,与辰砂显示的颜色有异,需用X射线衍射仪进行物相分析。紫萤石亦不能确定,天然矿石中的紫色萤石是等轴晶系,显现的紫色不均匀,1#及9#颜料中的紫萤石不是等轴晶系,显现的紫色却很均匀。7#及9#尚发现黑色不透明的矿物。21#号陶俑粘上基体岩相观察结果是:高岭石及少量水白云母,偶见微斜长石,粘土中加入带棱角的右英为骨料。

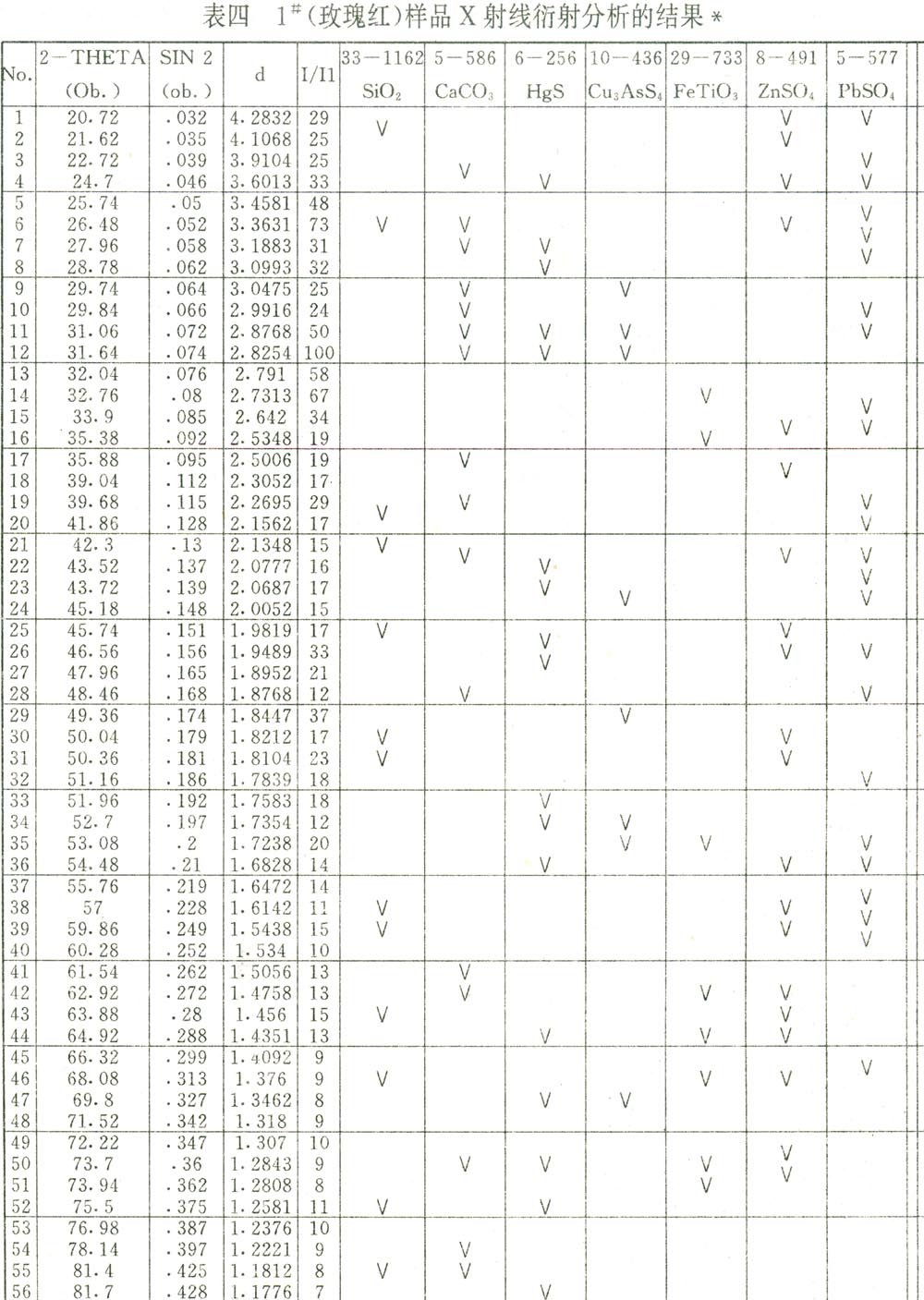

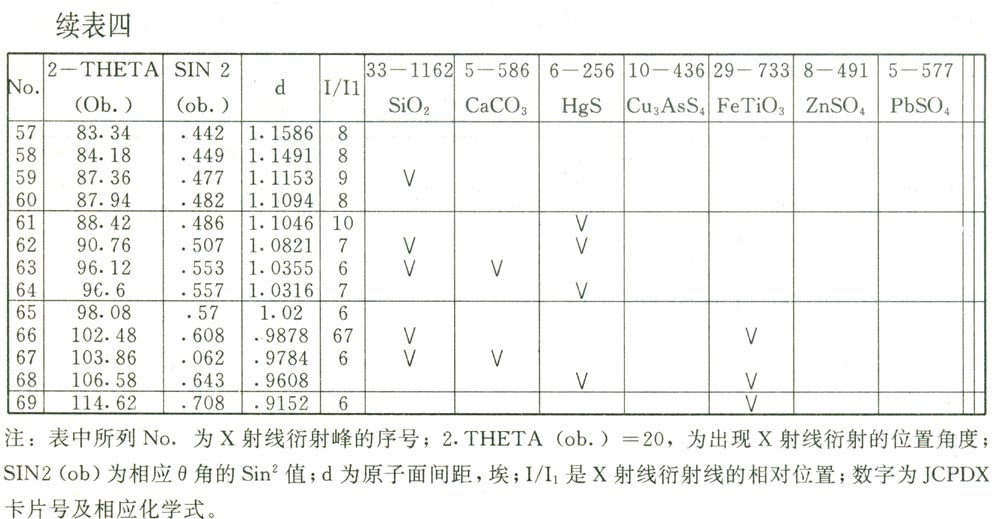

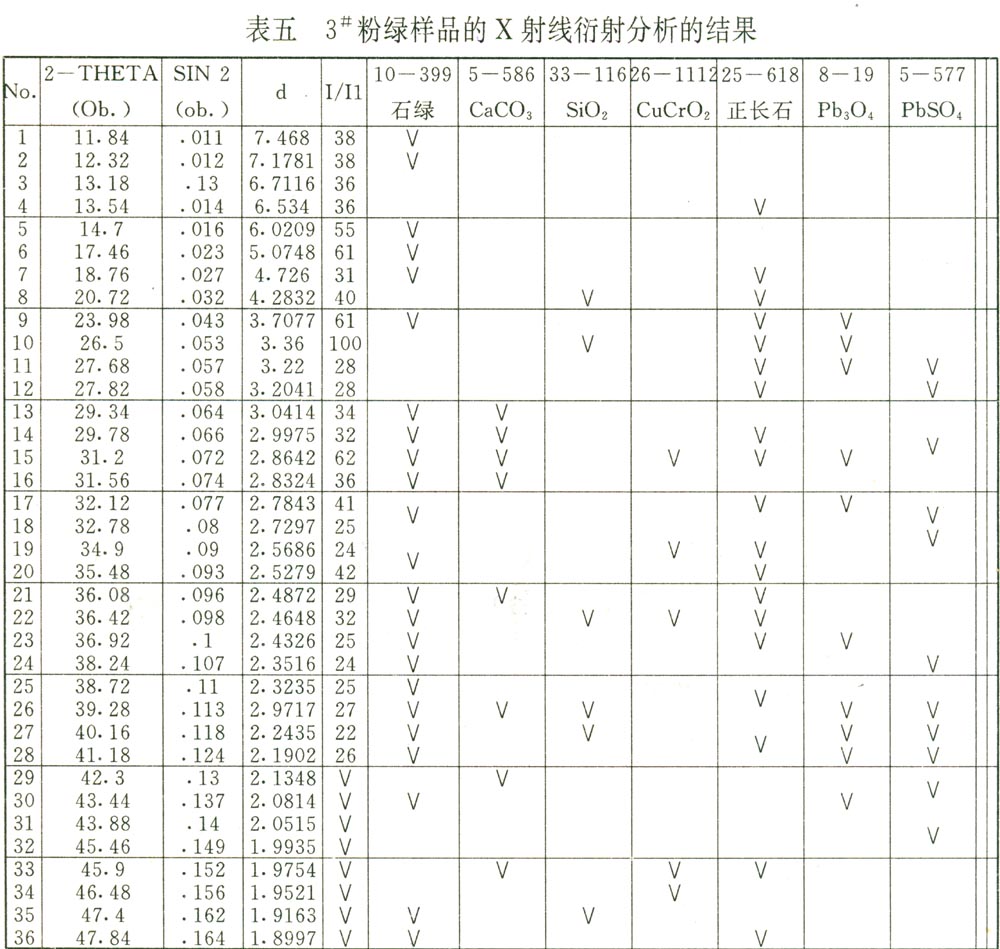

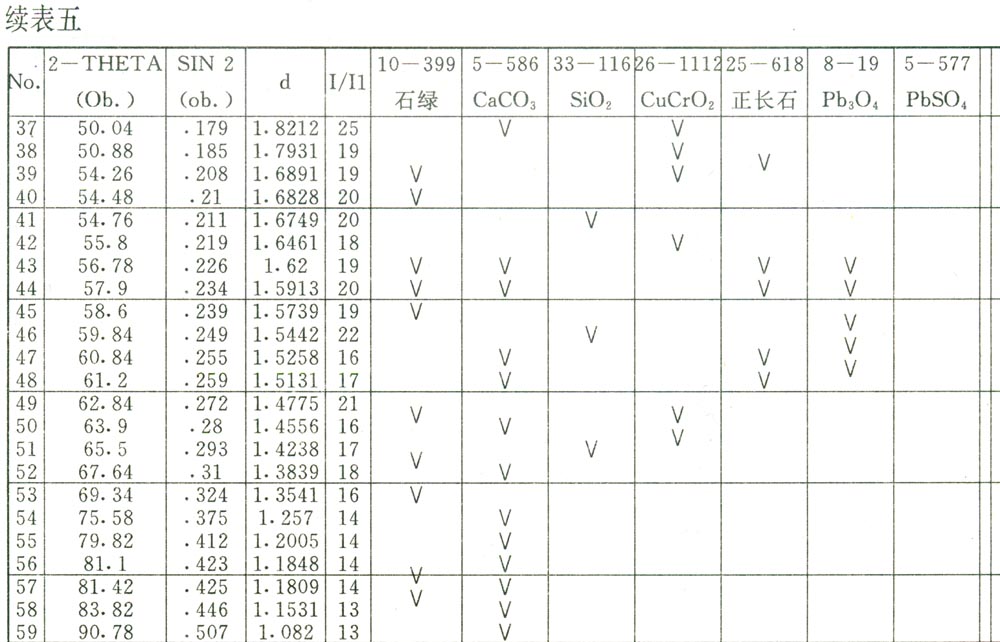

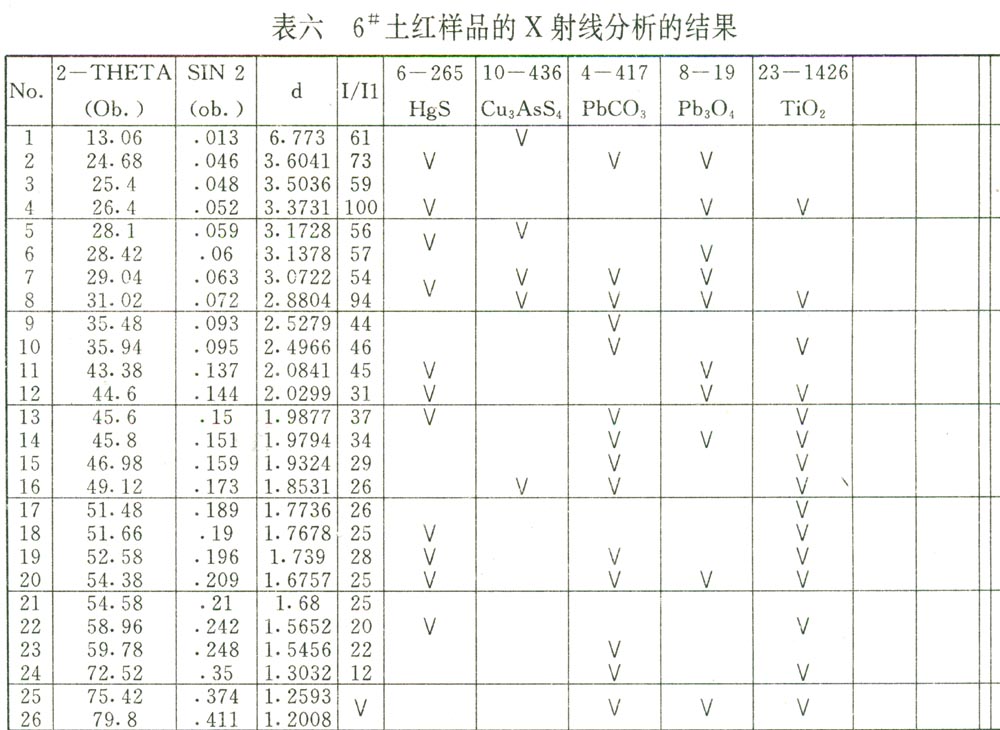

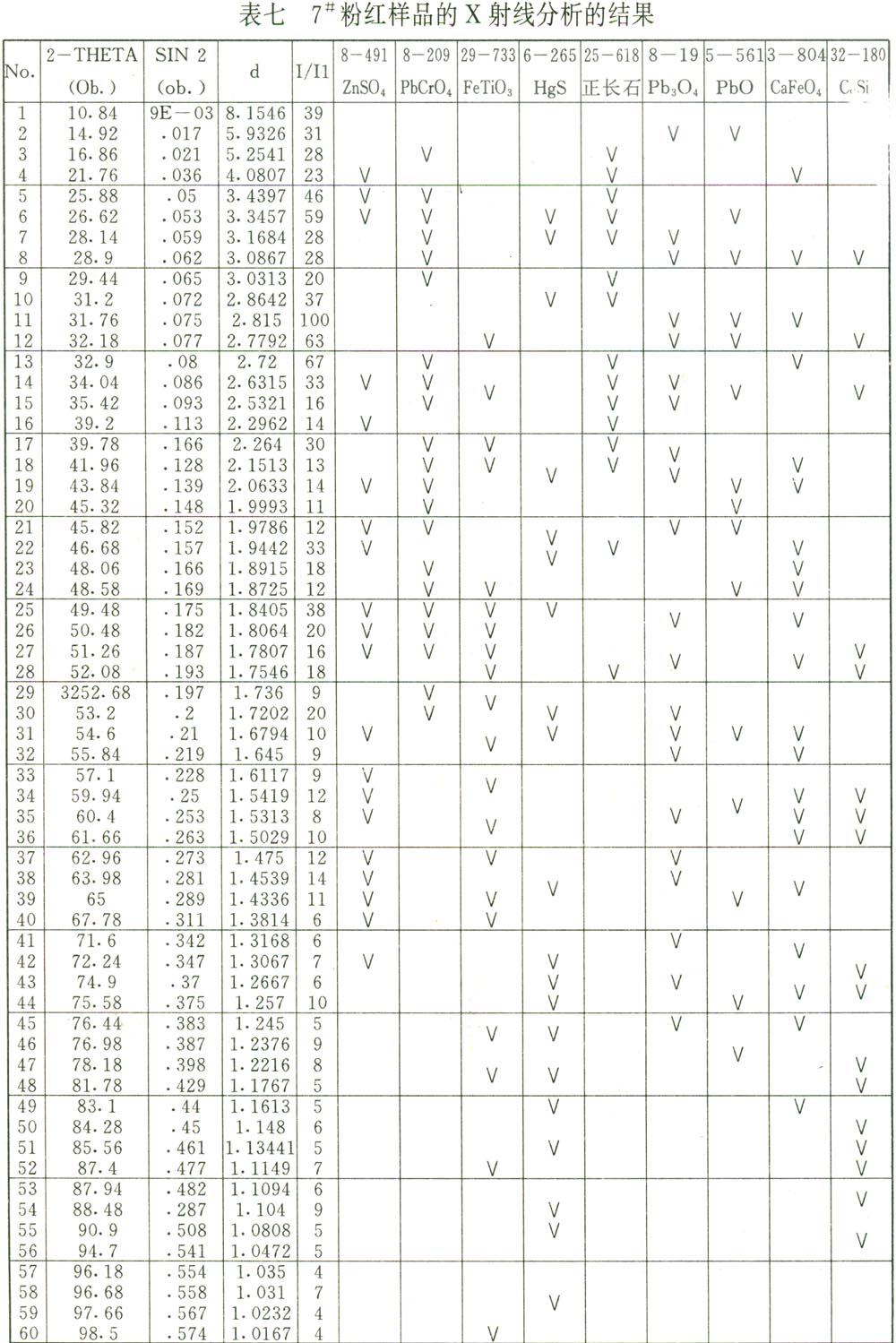

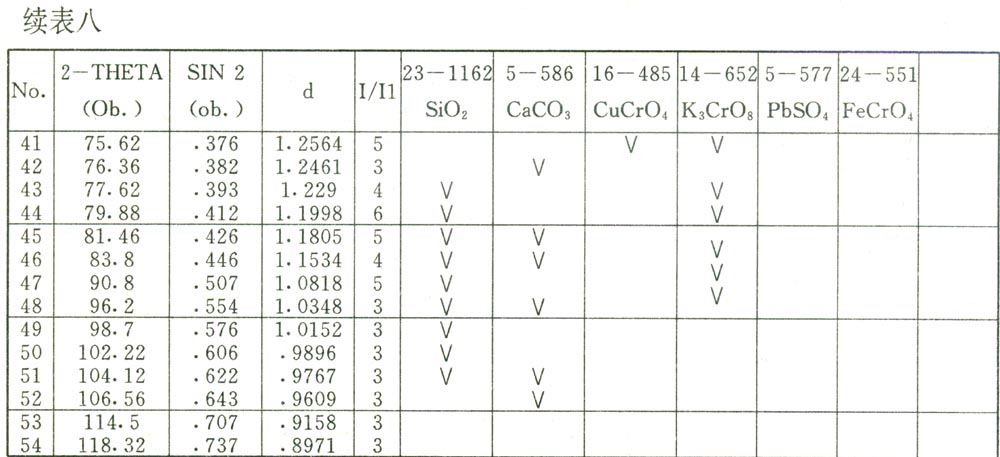

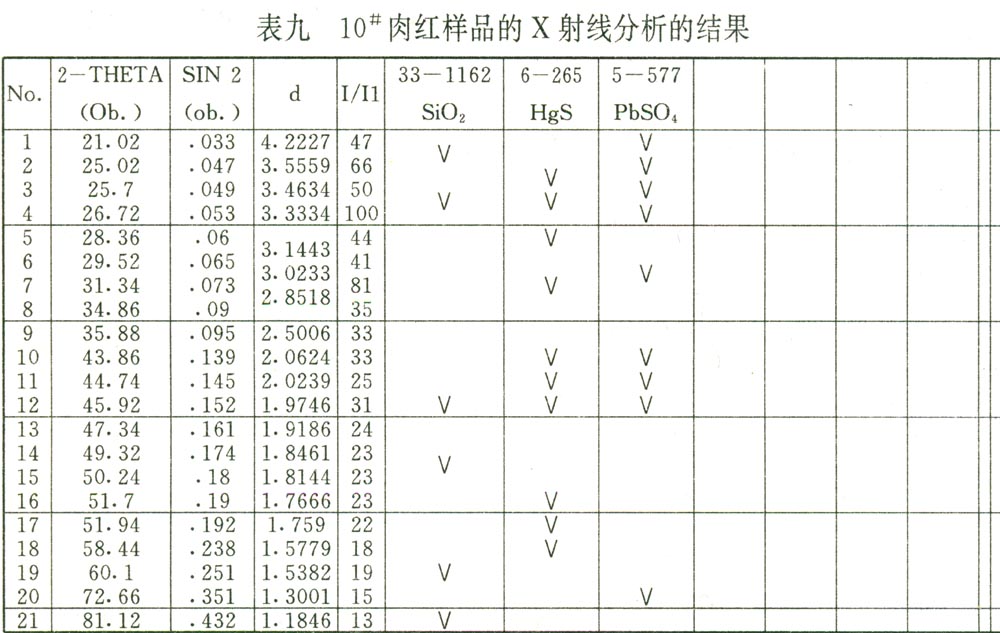

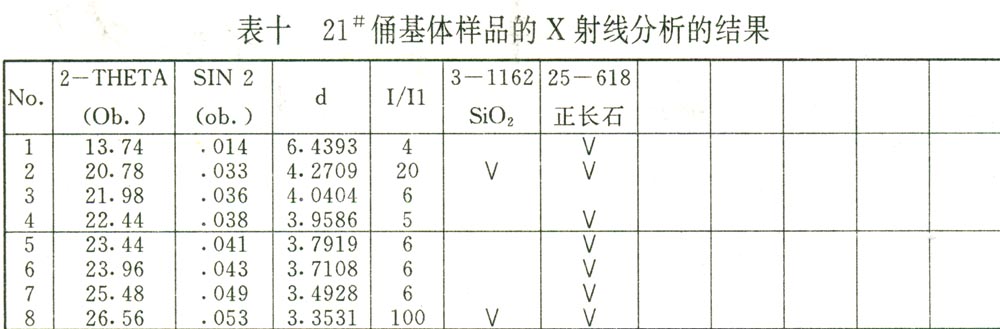

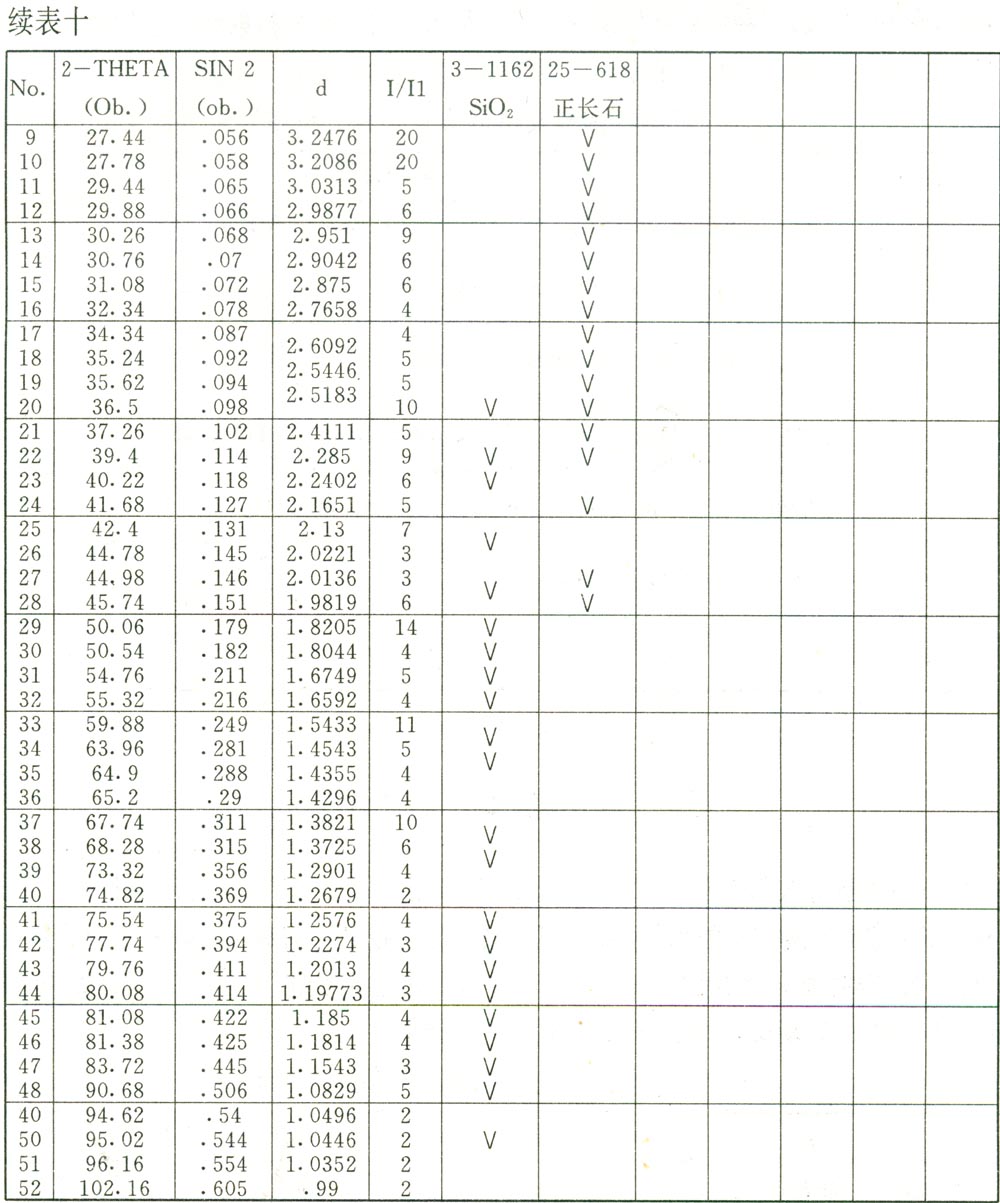

为了进一步判定颜料的物相结构,选择1#(玫瑰红)、3#(粉绿)、6#(土红)、7#(粉红)、9#(群青紫)、10#(肉红),共6种颜色及21#号陶俑基粘工进行X射线结构分析。用日本理学Dax—rBX射线衍射仪,Cu靶,单色,λ=1.5405A°,在40KV,100mA条件下进行相分析。测量数据见表4—表10。

X射线相分析选用Sin2θ比较法测定秦俑颜料及基体粘土结构。将实验分析得到的Sin2θ值与国际X射线衍射学会制作的标准卡片(简称JCPDX,旧称ASTM)给出的指数通过计算得到Sin2θ值进行比较,Sin2θ测量值与计算值相差限在±0.01—±0.03之间,除三条最强的衍射峰必须出现外,还必须有其它较强线出现,才能认定此种化合物存在于被测样品之中。由于秦俑颜料是矿物颜料,由多相物质组成,有的X射线衍射峰多达70条,由于不同相的某些衍射线条有可能互相重合,使得衍射图上的最强线条实际上并非单相物质的最强线,而是某些物质的次强或再次强线重合的结果,造成X射线相分析的困难,因此,需要经过多次尝试,深入细致的进行,逐步地确定出被测样品中的物相及其化学式。若某种物相在样品中相对含量很少时,它的衍射线强度较弱,在衍射图上很难分辨,影响分析的灵敏度。X射线相分析的结果见表十一。

三 对分析结果的分析

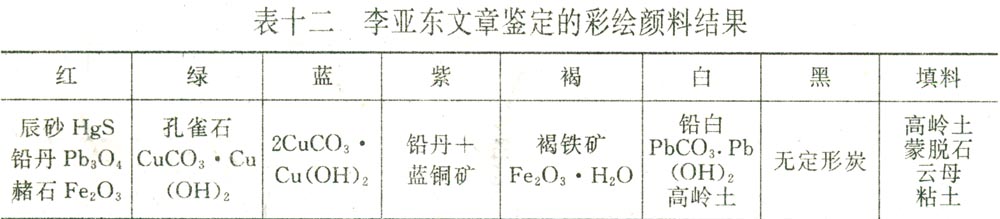

1983年李亚东发表《秦俑彩绘颜料及秦代颜料史考》一文③,对彩绘颜料进行鉴定,并讨论了秦代颜料的制造技术的使用特点,及其在科技史上的地位。颜料取样后进行光谱分析和X衍射分析,结果见表十二。因该文未发表分析数据,只给出综合分析的结果,对借鉴其研究成果及深入讨论,受到影响,甚为遗憾。

根据表二质子X萤光法、表三岩相观察、表十一X射线相分析的结果,综合分析如下:

1.秦俑彩绘中红色颜料主要用辰砂(HgS)在1#玫瑰红、6#土红、7#粉红、10肉红颜料的X射线相分析中均鉴定得到,且3#、6#、7#还有铅丹(Pb3O4)与辰砂混用,铅丹是方铅矿或白铅矿的风化产物。岩相观察中亦在1#、7#中鉴定有辰砂。

2.绿色颜料主要是孔雀石,亦称石绿[Cu2(0H)2·C03],3#粉绿颜料的X射线相分析及岩相观察中均鉴定得到。石绿为铜矿矿苗,凡出产铜处必产石绿,颜色从鲜绿到暗绿、墨绿,是中国古代常用的绿色矿物颜料。1#玫瑰红、7#红、91#群青紫颜料的岩相观察中亦见到孔雀石颗粒,应是矿物颜料中混入的杂质。

3.1#玫瑰红、3#粉绿、9#群青紫、10#肉红色颜料的X线相分析中均发现有硫酸铅矿(PBS04),表明含铅的白色颜料可能作为调色颜料使用。

4.1#玫瑰红、3#粉绿、9#群青紫的岩相及X射线相分析中均鉴定发现了方解石,又名白垩(CaCO3),它是白色的粉质颜料。岩相观察9#群青紫还见到大量的方解石,其中可能有锰、铁和镁取代钙,而具有浅褐色。

5.1#、3#、7#、9#及10#的鉴定中,均发现有石英(SiO2),主要为无色,其次,为乳白色及灰色,因包裹体存在,可显紫、烟灰、黑、金黄或柠檬黄色等,应是矿物颜料中混入的杂质。

6.在此次鉴定中未发现以蓝铜矿,即石青(Cu3[OH·CO3]2)为主的矿物颜料。在1#、7#、9#岩相观察中发现少量蓝铜矿的颗粒,亦是矿物颜料混入的杂质。

7.陶俑基体粘土经鉴定为石英(带棱角),正长石,还有少量的水白云母和高岭土。3#、7#X射线分析中出现正长石,应是粘土基体混入的。

9#群青紫的岩相观察及X射线相分析的结果对应不好,与李亚东文章鉴定结果中紫色颜料,也有较大差异,岩相观察紫萤石、褐色物、黑色不透明矿物以及X射线相分析中鉴定的含铬化合物等尚需进一步判定,表明秦俑彩绘颜料的科学鉴定至今还难以作出圆满的结论。

注解:

(1)本项鉴定历时十余载,先后得到柯俊、方正知、吴杏芳、李前、李正皋诸教授的热心关怀与指导,在此表示衷心感谢。

(2)复旦大学静电加速实验室等《越王剑的质子X萤光非真空分析》,《复旦大学学报》(自然科学版)1979年第1期。

(3)李亚东《秦俑彩绘颜料及秦代颜料史考》,《考古与文物》1983年第3期。

(本文原发表于《秦俑专题研究》一书第595页)

秦俑学研究/秦始皇兵马俑博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1996.8