您现在的位置:首页 > 研究论著 > 秦始皇帝陵博物院2012

墓葬所见秦人殉葬制度的变化

田有前

内容提要 通过对秦墓中有关人殉和人俑资料的分析,探寻秦人殉葬制度的时空变化,揭示秦人从落后到进步、从弱小到强大的历史发展进程。

关键词 秦人 秦墓 殉葬制度 人殉 俑

殉葬习俗出现于原始社会末期,其形成制度,大约在阶级社会出现以后。商代是人殉制的鼎盛时期,特别是商代后期,人殉现象非常普遍。西周时期,人殉制度继续发展,但已没有商代那么普遍。东周时期,一般中小型墓很少有用人殉葬的现象,但在最高统治阶层仍然实行人殉制[1]。

《史记·秦本纪》关于秦人殉葬的记载共有三处:一是秦人迁都雍城的前一年,即秦武公二十年(前678),“初以人从死,从死者六十六人”。二是秦穆公三十九年,“穆公卒,葬雍。从死者百七十七人,秦之良臣子舆氏三人名曰奄息、仲行、鍼虎,亦在从死之中。秦人哀之,为作歌《黄鸟》之诗”。三是由雍城迁都栎阳的前一年,即秦献公元年(前384),“止从死”。按照这个记载,秦的人殉制度共实行了294年,几乎与秦都雍城的历史相始终。然而事实上,从考古资料来看,秦的人殉制度要比这个时间长。

人殉在秦国被禁止之后,殉葬制度并未消失,而是以其他的方式继续存在,这就是以俑殉葬。可以说,从人殉到俑葬,是秦人殉葬制度变化的最大特点。

一、相关的考古资料

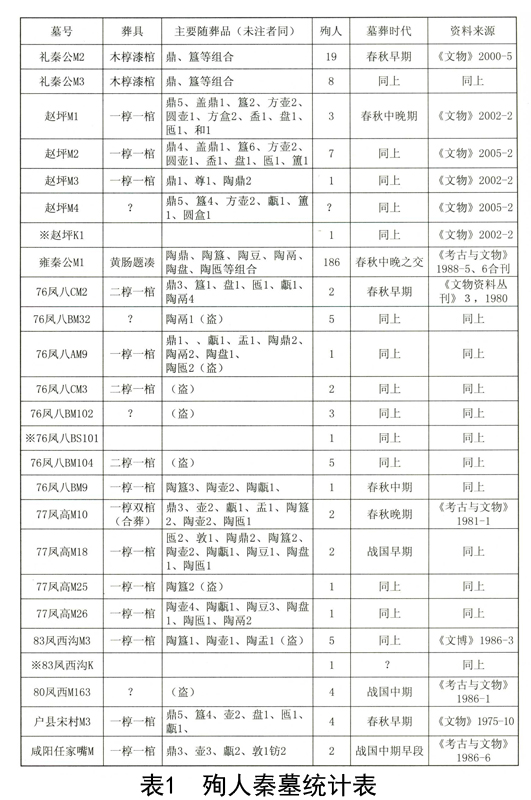

从考古发现来看,秦的人殉历史至少在两周之际就已开始了。如春秋早期的大堡子山秦公墓就已有殉人。其中M2的东、北、南三面二层台上殉葬7人,均为直肢葬,都有葬具(有的还是漆棺),并多随葬有小件玉饰。在两墓道深1.25米的层面填土中埋葬12个殉人,均为屈肢葬,头向有的朝东,有的朝西。M3的北侧二层台上现存殉人1名,西墓道填土中埋殉人7名[2]。从葬具来看,墓室二层台上殉人的地位显然较高,而西墓道中的殉人地位则低得多。(表1)

与大堡子山秦公墓地隔西汉水相望的圆顶山赵坪墓地,1998年共发掘墓葬3座,车马坑1座,都有殉人,编号为M1、M2、M3和K1。M1殉人3名,放置于壁龛内,都随葬有石饰和玉饰等。其中两名殉人有长方形木棺,整体髹红漆。M2殉人7名。M3殉人1名,无棺,人骨上有草席裹具,随葬有石饰和玉饰。K1一号车舆内殉葬1御人,头向西,面向北,侧身屈肢,双手放于腹前,右手握小玉饰,身上有朱砂,头左侧随葬一陶鬲。这几座墓及车马坑大致为春秋早期偏晚[3]。

秦墓的殉人集中发现于凤翔地区,位于秦都雍城的附近。主要有三个地方:秦公一号陵园内的M1,八旗屯墓地和西村墓地。

雍城秦公墓只发掘了一座,即秦公一号大墓。在大墓的填土中,先后发现人骨20具,动物骨骼2具。这20具人骨部分是填土时埋葬的,部分是大墓完成后又重新埋入的。墓室的三层台及西墓道与墓室接连处共殉葬166人。根据殉葬的位置和葬具,可分为两大类,一类为箱殉,共72人,分布在曲尺形椁室的周围。另一类为匣殉,计有94人,分布在箱殉以外靠近墓室四壁处。大墓共殉人186人[4]。

八旗屯墓地位于雍水南岸,隔岸与雍城相望,属秦都城南郊。墓地以八旗屯为中心,东至高庄,南至黄家庄,西至南指挥,北至雍水,是目前发现最大的秦人墓地。经过多次发掘,共发现殉人墓和车马坑13座:

(1)1976年共发掘墓葬40座,车马坑4座,其中殉人墓7座,殉人车马坑1座,共殉人20名。编号为:CM2、BM32、AM9、CM3、BM102及附葬车马坑BS101、BM104和BM9。除BM9为春秋中期外,其余均为春秋早期。殉人有龛殉和填土殉之分。由木质朽痕可知,殉人均盛殓在木匣内。有的一匣一人;有的一匣二人头向相反放置。殉人都是仰身或侧身屈肢葬。殉人一般随葬有蚌琀或玉琀,有的还有玉玦、玉璧、石圭等。这类殉人当是死者生前的近侍。另外,在BM104的填土中,发现两具人骨架,这应是举行葬礼时用作祭祀牺牲的奴隶尸骨。BS101的车下中部,有一长方形竖穴坑,长1.6、宽0.8、深0.8。坑的西头伸入车马坑两壁0.2米。坑内埋葬一人,头向西,仰身屈肢,双手交于腹部,腰佩铜削一件。从板灰观察,死者盛殓在一个长1.4、宽0.5、高0.5、厚约0.02米的木匣内。从车、马、人埋葬情形和位置来看,所殉之人可能是御手。CM2是一座元士基,出土鼎3,簋、盘、匜、甗各1,重椁单棺,与周礼规定的埋葬制度相合[6]。

(2)八旗屯东面的高庄墓地,1977年共发掘墓葬46座,其中殉人墓4座,共殉人6名。编号为:M10、M18、M25和M26。除M10为春秋晚期外,其余为战国早期。殉人均系致死后入殓,盛放在木匣中。木匣一般长1.20-1.30、宽0.45-0.50米[6]。

(3)八旗屯西沟道墓地,1983年共发掘秦墓26座,车马坑1座。其中殉人墓1座,殉人5名,编号为:M3;车马坑内殉人1名。M3的二层台上有殉人坑5个,内各殉1人,殉人尸骨都有树皮树枝覆盖,除一个年龄无法辨别外,其余均在20岁左右,三个随葬有铜带饰或铜削。车马坑内殉人推测可能是赶车的舆夫。M3为战国早期[7]。

西村墓地位于南指挥乡西村西约300米处,北距县城6公里。墓地的南边紧临23号秦公大墓。1979年和1980年两次发掘清理墓葬42座,车马坑2座。其中殉人墓1座,殉人4名。编号为:M163。一名葬于头箱,仅见部分肢骨,与陶罐等随葬品放在一起。其余三名分别放在北、西、南墓壁的壁龛内。壁龛内的殉人,均盛殓有木棺。殉人的骨骼规整,应为事先处死后放置的。殉人随葬物有陶罐、铜镜、带钩、带饰、玉环、石环、串饰等,均出自棺内。该墓为战国中期[8]。

上述三处墓地,相互间连成一片。八旗屯墓地位于秦公陵园北侧,西村墓地正位于陵区之间,都处于秦都雍城的近郊。从墓地布局及结构分析,应分别为公墓地与族墓地。

此外,在户县和咸阳各发现殉人秦墓1座。1974年户县宋村M3殉人4名,分别置放在墓室的左右二层台上。墓主骨架已朽,葬式不明:殉人都是头向东,仰身直肢,装殓在黑漆木匣内。殉人身旁都有铜铃一件,口含玉石或蚌饰。从殉人尸骨来看,头骨与体分离,腰椎散乱,骨盘与体距离拉长,股骨与胫骨、腓骨并列等,说明是被杀殉的。该墓时代为春秋早期。[9](是否为秦墓尚有争议)1984年咸阳任家嘴殉人墓共发现殉人两名,一名为成年男子,有薄木棺,仅存上半身,侧身,头向西,面朝北,嘴大张。一手执两把铜削刀;另一名为小孩,骨架较凌乱,并涂红色。发掘者认为属战国中期的早段[10]。

在人殉制度慢慢衰落之后,代之而起的,则是在墓中放置以人为模本烧造而成的陶俑,即以人俑陪葬,但其性质仍同于以人殉葬。

目前发现人俑的秦墓总计有五处,分别简介如下:(1)陕西陇县边家庄M5,为长方形土坑竖穴墓。墓室分为上下两室,下室为棺室,葬具为一棺一椁,均已朽,墓主骨架保存基本完好,仰身直肢,头向北;上室为椁室,在椁室中部略偏北处,有一木车,车轮距墓北壁1.25米,西车軎距墓壁0.95米,东车軎距墓壁0.91米,衡木后方左右两端各置一木俑。两木俑胖瘦有别,高度基本相等,均作高鼻梁,深眼睛,眉脊涂黑,眼、嘴涂朱,造型简单。通高0.8、宽0.25米。该墓约为春秋早期[11]。(2)陕西省雍城考古队对凤翔秦公陵园做调查时,在九号陵园内发现石俑两件。一件高22.8、肩宽6.4厘米,躯体粗壮,面部丰满,眼嘴凿痕依稀可辨;另一件高21.4、肩宽6.4厘米,体形较瘦,嘴眼清晰。两个俑前身均显齐平[12]。(3)咸阳石油钢管厂秦墓M28057,出土泥质灰陶骑马俑2件,马皆为公马,身瘦长而低矮,头短而肥大,粗颈,耳较长。呈灰黑色,通身打磨光亮,马头有朱彩画的络头,颈部两侧各有朱绘两条辔绳。俑为圆平脸,长高鼻,鼻梁特别发达,眼、鼻孔和嘴为刻划。头戴宽折沿帽,帽顶的中间有一小孔,可能原插有帽饰。身穿交领左衽短褶,下着短裤,脚登长筒靴,两手半握,左手前伸似在牵辔绳,右手下垂似执一物,木质已朽不清,两腿前屈骑于马背上。俑的衣领、衣襟、衣的下摆,以及裤腿、帽沿和鼻尖皆涂朱色。骑俑后背正中有朱绘竖纹,连接着衣领和下摆。5号,马长18.4、高17、骑马俑通高22.6厘米。6号,马长18、高17、通高22.3厘米。该墓年代被定为秦惠文王至秦武王时期[13]。(4)高陵县益尔公司基建考古中,发掘秦墓51座,其中15座墓发现有随葬的泥质器物,种类有鬲、罐等器物,牛、蛇、鸟等动物,人物俑及车等。这些泥质器大多未经火烧,少数略经烘烤,但烧结程度极差。部分器物表面施有红、白色彩绘。人物俑1件,编号M10:5,口鼻部向前凸出,两颊消瘦,双手拢于胸前,下体为喇叭状,表面饰有红色彩绘,通高14.3厘米。另有4件俑与2头牛及2辆车组成一组模型,俑头部细部模糊,双手拢于胸前,下身为喇叭状,通高10厘米。牛、马、蛇各1件,泥鸟2件[14]。(5)铜川枣庙秦墓共发掘25座,6座墓中出土彩塑泥俑8件。另出土有羊1件,牛2件,狗5件,鸟9件[15]。

除以上墓葬出土的葬俑外,就是秦始皇陵的兵马俑坑及其它从葬坑所出各类陶俑了。这些葬俑多发现于咸阳附近及其以东地区战国中晚期的墓葬中。从时间上看,这一时期葬俑的突然增多,可能与秦献公元年“止从死”的政令有关,反映了秦人丧葬观念的变化。从地域上看,人殉主要发现于凤翔秦都雍城附近,葬俑主要发现于咸阳附近及其以东地区,这种地域上的互补,应该与前后两个统治阶层的统治方式的变化和认识的发展有关。

都雍城时,由秦武公“初以人从死”,开了秦公294年人殉制度的先河。这既有文献上的记载,如穆公卒,“从死者百七十七人”;又有考古发现的证实,秦景公墓共殉人186人。除此之外,还有雍城附近发现的许多殉人墓。这些资料可以证实秦都雍城期间确实实行了人殉制度。都栎阳和咸阳时,由秦献公“止从死”的政令给人殉制度画上了句号。虽然这一时期的秦公墓没有发掘过,但是咸阳及其周围地区秦墓中的人殉的确很少见。与之相反的是葬俑多了起来。由此可见,政令的推行还是起到了一定的效果。

二、从人殉到葬俑的变化特点

(1)时间上相互衔接。人殉流行的时间从春秋早期一直延续到战国早期,个别墓葬到战国中期。葬俑最早出现于春秋早期,但普遍用于随葬则在战国中期以后,在时间上与人殉的衰落是大致衔接的。

人殉的产生很早,但其真正盛行却在商代。特别是商代晚期,人殉达到了顶峰。在殷墟商王陵墓中,都有殉人几十到上百人不等。西周早期的情况和商代后期大体相似,但中期以后,人殉制度已开始衰落下去,至少从墓葬发现看人殉已不是一种普遍的社会现象。这个趋势在东周时期得到了加强,如两周之际的上村岭虢国墓地,就没有发现殉人的踪迹。

但是,处于西北的秦人保留了殉人制度。很难说这是因为长期处于西北地区,受到周文化较少的影响,还是承自固有的陋习。事实是,秦成为诸侯是因为平王东迁这个突发事件。在此之前,秦虽已被封为附庸,但一直处于陇山以西,可能是受到戎族的不断侵扰,秦的上下层都处于紧张的应急状态,还没有足够的时间去吸取周王朝的礼乐传统。当被封为诸侯,自身的落后便暴露了出来。秦人受到了“诸侯卑秦”的待遇,这对其统治阶层的打击很大。为了争取与诸侯平等的地位,秦人也进行了一些改革,如统治阶层在死后都采用直肢葬。虽然改变了秦人屈肢葬的传统,但却又采用了西首葬,可见对一种传统习俗的变化并不是很容易的。所以,说秦人春秋早期的人殉制度是因为社会的落后大概是可以的。与秦国相比,东方国家陵墓中的殉人要少得多,废止殉人的时问也比秦早。

秦迁都雍城以后,与周王室的直接联系基本中断。这一时期,秦的势力大增,在关中西部已经站稳了脚跟,梦想“后子孙饮马于河”,甚至秦穆公对戎王的使者由余说出“中国以诗书礼乐法度为政”的话来,俨然以继承周王朝的正统自居。所以,此时秦统治者不仅不以人殉为落后,反而降其郑重的写入史书中。

(2)地域上相互为补。人殉主要发生于迁都栎阳之前的凤翔以西地区,葬俑主要发现于咸阳以东地区,两者在地域上相互为补。

考古资料所见殉人秦墓主要分布于三个地区:甘肃天水地区的礼县大堡子山附近,陕西宝鸡地区的凤翔秦都雍城近郊和西安地区的近郊户县和咸阳。这正是秦人由西向东发展的三个主要活动区。而凤翔秦都雍城附近则是发现殉人最多的地区,这也与史书记载的秦国人殉制度主要发生于定都雍城时是相符的:即从即秦武公二十年(前678)至秦献公元年(前384)共294年间,几乎与秦都雍城的历史相始终。

从襄公被封为诸侯起,用了将近100年的时间,秦才从陇西的西犬丘发展到关中西部的雍城;吸取了西周的先进文化和生产技术,社会经济飞速发展;清除了戎狄势力,“益国十二,开地千里,遂霸西戎”。这一段时间,秦人从一个落后的诸侯国跃入了先进国家之列,虽然一些落后的观念还没有改变,但是这一时期的积累已为以后的统一全国奠定了基础。

战国中期以后,经过多年的兼并战争,大的诸侯国已经只剩几个了。政治经济的发展,思想文化上的开放风气,使得人殉制度受到了严厉的批判,人的价值得到了重视。秦献公的“止从死”正是在这种情况下发生的。

(3)人殉主要见于等级较高的贵族墓中,葬俑也主要发现于身份地位较高的墓葬中。

除3座秦公墓外,赵坪3座为高级贵族墓,76凤八、77凤高和83凤西沟的7座墓因大多被盗,故礼器的组合已不完整。但从残存的几座墓可看出有整套的铜礼器或陶礼器随葬,另外还有玉石器、兵器等出土,可见其也是有一定身份的贵族。80凤西M163虽被盗,但殉人棺内出土的铜镜、玉石器等则从侧面显示了墓主的身份。户县宋村M3是一座5鼎4簋墓,墓主应为卿大夫一级。咸阳任家嘴是一座3鼎墓,是一座元士墓。墓主都使用了一椁一棺的等级。墓主虽都是贵族,但其身份从春秋早期到战国中期有降低的现象。

(4)秦国对人殉制的废除基本上是彻底的,对以葬俑代替人殉作出了积极的回应。

从考古资料来看,秦国在战国中期以后没有发现人殉,这是秦国废除人殉制的积极结果。秦始皇死后,二世令后宫没有生育的妃嫔、宫人殉葬于秦始皇陵,这应该看作是特殊情况下人殉在秦国的一次反复,但在考古资料上没有证实。发现于山西侯马乔村的一些围沟墓,围沟中的人骨应是人牲而非人殉,它是古代以人作为牺牲祭祀的陋俗的残留。所以说,秦国对人殉制的废除是彻底的。

在秦雍城陵区发现了两个石俑,而在始皇陵,则发现了三个大型兵马俑坑和其他的一些百戏俑、官吏俑等,不仅数量上大大地增加了,而且种类上也有了很大的发展。

通过以上对秦人殉葬制度的分析,可以看出秦人殉葬制度的时空变化。秦人在从以人殉葬到以俑陪葬的历史转变中,同时也伴随着从西向东的地域转移,其深层次的意义,则反映了秦人从落后到进步、从弱小到强大的历史发展进程。

注释

[1]黄景略、吴梦麟、叶学明:《丧葬陵墓志》,上海人民出版社1998年版第448~469页。

[2]戴春阳:《礼县大堡子山秦公墓地及有关问题》,《文物》2000年第5期。

[3]甘肃省文物考古研究所、礼县博物馆:《礼县圆顶山春秋秦墓》,《文物》2002年第2期。

[4]韩伟、焦南峰:《秦都雍城考古发掘研究综述》,《考古与文物》1988年第5、6期合刊。

[5]陕西省雍城考古工作队:《陕西凤翔八旗屯秦国墓葬发掘简报》,《文物资料丛刊》(3),文物出版社,1980年。

[6]雍城考古队吴镇烽、尚志儒:《陕西凤翔高庄秦墓地发掘简报》,《考古与文物》1981年第1期。

[7]陕西省雍城考古队尚志儒、赵丛苍:《陕西凤翔八旗屯西沟道秦墓发掘简报》,《文博》1986年第3期。

[8]雍城考古队李自智、尚志儒:《陕西凤翔西村战国秦墓发掘简报》,《考古与文物》1986年第1期。

[9]陕西省文管会秦墓发掘组:《陕西户县宋村春秋秦墓发掘简报》,《文物》1975年第10期。

[1O]咸阳市博物馆:《咸阳任家嘴殉人秦墓清理简报》,《考古与文物》1986年第6期。

[11]陕西省考古研究所宝鸡工作站、宝鸡市考古工作队:《陕西陇县边家庄五号春秋墓发掘简报》,《文物》1988年第11期。

[12]陕西省雍城考古队韩伟:《凤翔秦公陵园钻探与试掘简报》,《文物》1983年第7期。

[13]咸阳市文物考古研究所:《咸阳石油钢管钢绳厂秦墓清理简报》,《考古与文物》1996年第5期。

[14]陕西省考古研究所:《陕西高陵县益尔公司秦墓发掘简报》,《考古与文物》2003年第6期。

[15]陕西省考古研究所:《陕西铜川枣庙秦墓发掘简报》,《考古与文物》1986年第2期。

秦始皇帝陵博物院2012/秦始皇帝陵博物院.—西安:陕西出版集团 三秦出版社,2011