您现在的位置:首页 > 研究论著 > 秦始皇帝陵博物院2012

临潼发现的砖椁墓研究

武丽娜

内容提要 本文根据临潼地区所发现砖椁墓的形制、葬式、随葬品以及砖上所出陶文等因素,总结出其特点,并将其与同时期的秦小型墓葬及西汉中期流行的砖室墓进行比较研究,认为小砖墓的出现应在战国晚期。

关键词 临潼 秦 砖椁墓

本文所讨论的砖椁墓,其最大特点是用小型实心砖砌筑墓室四壁及底部,它不同于西汉晚期以后流行的砖室墓,且砖砌的墓室尺寸仅略大于木棺,类似于商周以来流行的木椁的尺寸和作用[1],因此本文先将其称作砖椁墓。从上世纪80年代起,在今陕西省临潼区境内陆续被发现,时代集中在战国晚期到秦末,地域则集中在秦东陵和始皇陵园周围,墓葬形制相似,时代接近,极具共性,和关中地区同时期、同类型的秦墓相比有较大区别,在秦墓葬形制研究上又增添了新的材料,本文拟对其做一概述,并与同时期盼秦墓及后来的砖室墓做横、纵向的比较研究。

一、临潼地区发现的砖椁墓概况

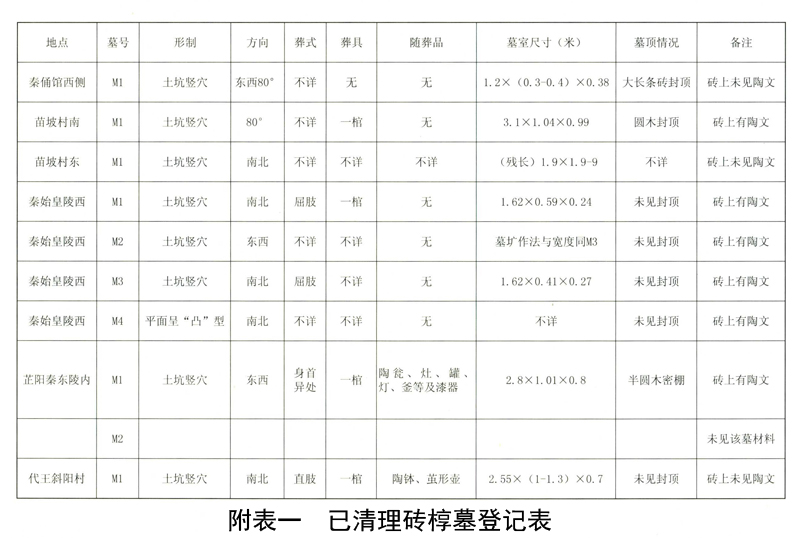

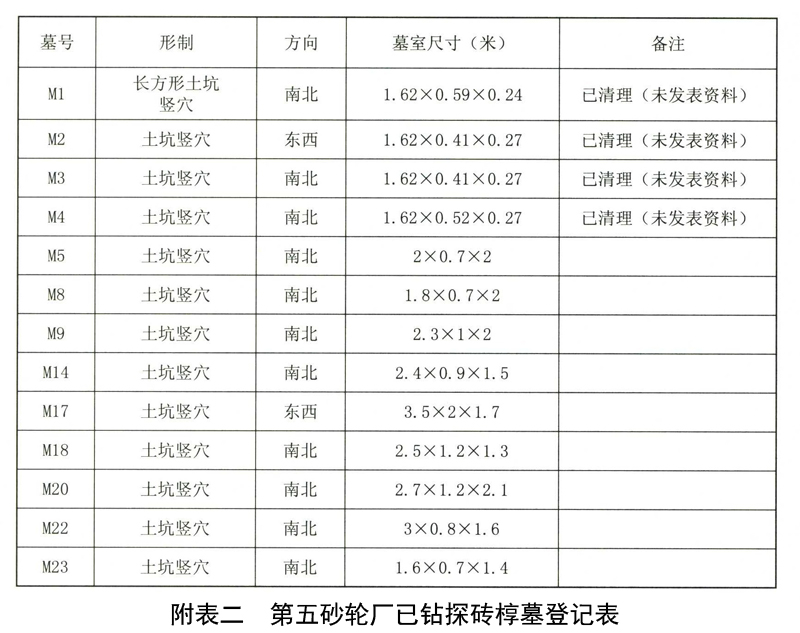

截至目前,临潼地区共有6处地点发现这种砖椁墓21座,分别是位于秦兵马俑博物馆西侧住宅区的1座小型砖椁墓[2],秦始皇陵西北2.5公里处的苗坡村南柿园砖厂的1座秦人砖椁墓[3],秦始皇陵西约2公里的电热元件厂(又称第五砂轮厂)东墙外的6座秦人砖室墓(仅清理4座)[4],芷阳秦东陵刘庄砖厂内的2座[5],代王镇斜杨村清泉组的1座秦人砖椁墓[6],苗家坡东侧一处废弃的砖厂内发现1座秦代砖室墓葬。

另外,第五砂轮厂东墙外在上述已清理的4座砖室墓的北侧50米处,又钻探出18座墓葬,其中有13座用砖砌椁室,5座用板瓦砌椁室,显示该区域是一处较为集中的砖椁墓地[7]。

1.墓室建筑方式

10座已清理的砖椁墓保存情况不一,除第五砂轮厂东墙外M4与其它结构不同(平面呈“凸”字形),其余皆为土坑竖穴。其建造顺序是先挖墓圹,然后用细绳纹小型条砖砌墓壁及墓室底部,再在墓底放置木棺(小孩墓不见棺),砖室顶部一般用圆木、半圆木平铺或干脆不处理,直接用土回填,形成一个封闭的砖砌墓室。

在具体建造时,不同墓葬的砌筑方式也存在一定差异,反映出不同墓地的建造者采用了不同的建筑技术,以及建造时间上的先后关系。本文以是否采用错缝技术为分类标准,将其分为两型。

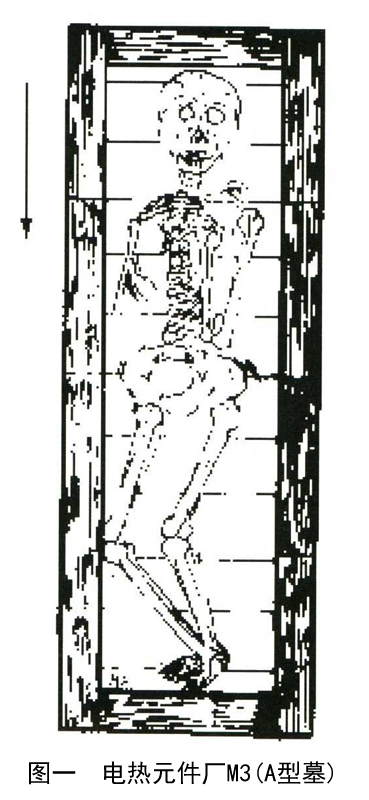

A型,墓壁不错缝,墓底横立砌或平铺。共有6座。墓室四壁为平砌不错缝,无粘合剂。墓室底用砖平铺不错缝。

苗家坡村南砖厂的1座秦人砖椁墓上距地表8米,呈东西向80度。墓室长3.1、宽1.04、高0.99米。椁室共砌砖14层,为平砌不错缝,无粘合剂。椁室底用砖平铺不错缝。清理中发现棺木厚7厘米,棺长210、宽67、高70厘米。棺内仅有腿骨遗存,未发现其它随葬器物。

A型墓的特点是虽采用不错缝技术砌砖,但在具体砌法上存在一些差别。

B型,墓壁错缝,墓底平铺砌法。已发现6座,存在两种样式:

BⅠ式,砖的砌法不仅有了错缝,而且使用了粘合剂,以保存较完整的代王镇斜杨树清泉组的一座秦人砖椁墓为例,其做法亦为先挖一长方形竖穴,然后用长27、宽14、厚6.6厘米的砖砌筑椁室。砌法是,东西两壁各用10层条砖错缝平砌而成,高约70厘米;南北两壁错缝平砌9层条砖,高约60厘米。墓底漫铺条砖,遗骨肩部以上的底部为横向平铺,肩部以下至脚踝处为纵向铺,脚踝以下有两排横向铺砖,整个椁室共用条砖282块。

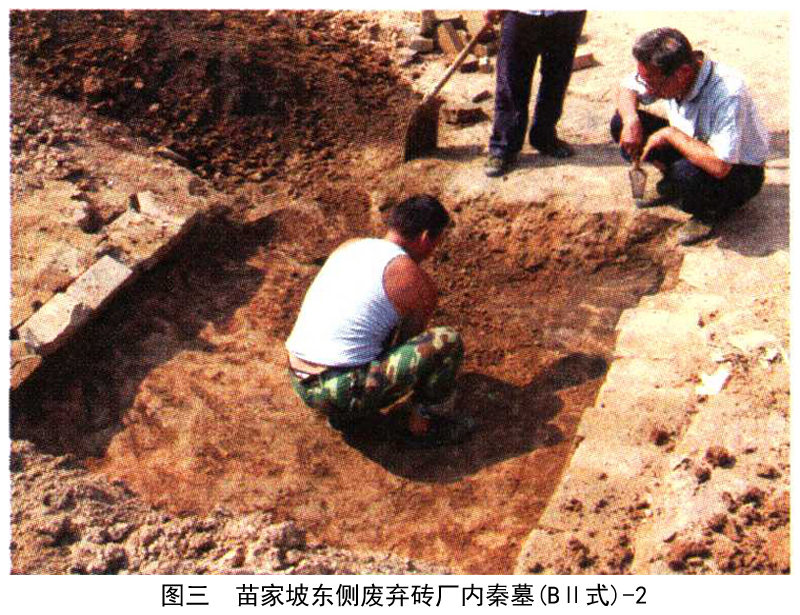

BⅡ式,苗家坡东侧一处废弃的砖厂内发现一座秦代砖室墓葬,砖厂取土将墓室已破坏殆尽,从残存情况来看,墓室呈南北向,南北残长1.9米,东西宽1.9米,距地表深9米许。

墓室东西两壁均残存双排平砌的细绳纹砖2-3层,均错缝垒砌,仅墓壁厚度就比BⅠ式的单层砌墙用料要增加一倍,再加上其墓室宽度达到1.9米,尺寸超过BⅠ式墓室宽度,整个墓室用砖量要远超BⅠ式的代王清泉等小型墓,规格显然超过BⅠ式,可能是身份稍高的人使用。可惜此墓被现代人为盗掘,深度已打破墓底生土0.1-0.3米,故该墓未发现任何遗迹遗物,仅采集了部分完整的细绳纹砖标本。

墓室顶部:已清理的10座砖室墓当中,有5座未见封顶,2座情况不洋,2座封顶,1座属小孩墓,因墓室尺寸小直接用长条砖封顶。2座以圆木或半圆木封顶的墓,分别是刘庄战国墓和苗坡树砖厂墓,其墓室尺寸较大,显示此类墓级别较高。

2.葬式

已清理的10座砖室墓中,葬式不详者占6座,屈肢2座,直肢1座,身首异处者1座。葬式复杂,反映出墓主身份来源较广。但在可数的几种葬式中,屈肢亦占到较多的比例,说明此类墓主似乎以秦人占多数。7座墓呈东西向,余皆南北向,南北向占60%强。

3.随葬品

已清理的10座砖室墓中,无任何随葬品的占6座,2座有葬品,2座情况不详。有随葬品的墓分别是芷阳秦东陵内的战国墓,是已清理的砖室墓中葬品最多的一座基,出土了陶瓮、陶灯、陶灶、陶罐、陶釜等8件及4枚漆耳杯和1件漆盘。代王清泉的砖室墓,仅出土陶钵和茧形壶各一件,反映出此类墓一般无或者仅有少量随葬品的特点。

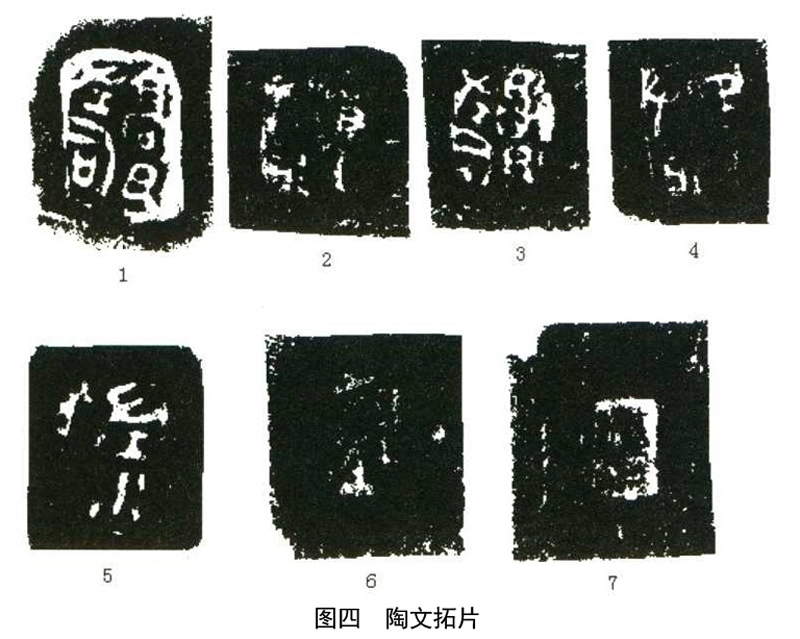

4.砖椁墓所出陶砖上的陶文

已清理的10座砖室墓中,仅在3处墓地发现陶文,分别是位于秦始皇陵西北的柿园砖厂发现带有陶文砖17块,能辨清字形的有“左水”一块,“丽市”字5块,余皆不清。

位于秦始皇陵西的五砂厂东墙外的4座出土陶文如下:左司类91块,“左司高瓦”32块,“左司涓瓦”24块,“左司瓦”32块,“左司陉瓦”2块,“左司疚”1块,

“左”和“左司”均是左司空的省文。左司空为少府的属官,是主管烧造砖瓦的主要机构之一。其烧造的砖瓦多供应给宫殿建筑、陵园及陵邑建筑等。“高”、“涓”等为陶工的姓。“左司”陶文大量见于秦始皇陵园出土的筒瓦和板瓦上,仅在食官遗址就出土17件,在陵园内采集到10件,但在秦都咸阳宫殿遗址区不见“左司”印文,却有大量“左某”、即在人名前冠一“左”字的印文。另在始皇陵园还出土有“左司空”、“左司空某”、“左司某瓦”等印文,但在阿房宫及秦都咸阳宫殿遗址不见这三种类型的印文[8]。丽邑遗址亦出土“左司”陶文数件。

“大”字类:“大锂”1块,还有一种字迹不清。

“大”是“将作大匠”的省称,大匠陶文在秦都咸阳宫殿区、秦始皇陵园等处均有发现,且数量众多,说明它是为宫廷建筑和陵园建筑主管烧造砖瓦的重要机构之一。

芷阳秦东陵刘庄砖厂内的2座秦墓。陶文内容如下:属市亭陶文8种件,均发现于器物上如“芷”、“丽市”、“栎”等。这些文字有可能是官营制陶作坊的标记。

“宫”字类等陶文均戳印于砖上,文字共计392块。“宫”字都是宫司空的省文,与此相类者,在秦咸阳宫殿区采集到“宫戊”陶文一件,秦始皇陵园的食官遗址出土“宫丁”印文12件,秦始皇陵园采集“宫甲”印文3件,陵园北侧的南杜村秦遗址出土“宫丙”印文一件,陕西兴平县的秦汉宫殿遗址出土有“宫乙”、“宫戊”印文各一件。这些印文都是在“宫”字后加一天干名,有学者认为是某一陶工名〈?〉,似乎不大可能。这种编号比起陶工本身的姓名要难于记忆,不便管理,而且在已经发现的其他官署作坊发现的陶工都以陶工姓名命名,如果以天干地支代称陶工,恐怕有简单问题复杂之嫌,带来不必要的麻烦,因此本文认为其可能是宫司空下属的一类机构或组织,或者就是一个分组编号,其目的只需管理者便于识别就足够了。

以上所述陶文,均大量见于始皇陵园建筑及咸阳都城的宫殿建筑,说明这些墓主的身份和陵园建设有一定的关系,

5.该批砖椁墓存在以下特点:

其一,这些墓地均在始皇陵园周围不远处,第五砂轮厂、柿园砖厂、代王清泉这三处墓地距离始皇陵园的直线距离均不超过2.5公里,芷阳的砖椁墓距离秦东陵也很近。

其二,这些砖椁墓所出砖的规格,质量、纹饰以及砖上的陶文,均与秦始皇陵、秦俑坑出土同类砖完全相同,说明墓主身份和陵园建造者有一定关系。尤其是陶文,无论是器物上还是砖上所见,都强烈地显示出这批墓的时代和修建秦东陵、始皇陵有很大关系。

其三,此类墓一般都没有随葬品或少量随葬品,虽然秦小型墓随葬品一般比较贫乏。但除过极少的铜、铁质小件,如带钩、削、镜等生活用具、生产器具外,仍有一定量的陶器出土。西安南郊邮电学院秦墓是一处平民墓地[10],188座战国晚期到秦代的小型秦墓中,148座有随葬器物,仅14座无任何随葬品。该批砖椁墓60%都无任何随葬品,可见其特殊。

其四,第五砂轮厂是发现砖椁墓最集中的地区,根据所附表格,此地仅砖椁墓就达19座,且分布甚密。这处墓地东距秦始皇陵两千余米,距赵背户秦刑徒墓地千余米。与赵背户刑徒墓所不同的是:赵背户刑徒基地是大型土圹多人同坑埋葬,少则每坑数十人,多则每坑数百人。而这处墓地的墓室却是条砖砌筑,且一墓仅葬一人,表明这处墓地的主人身份明显高于赵背户刑徒。

综合以上因素,本文推测这些墓主的身份一定高过刑徒,很可能是陵园的建设者工匠或者是管理刑徒的人,因其对建设陵园作出的贡献较大或身份较高,享有了级别较高的“砖椁单人墓”。再从其复杂的葬式看,既有屈肢葬也有直肢葬,反映出墓主来源于不同的族群。屈肢葬说明其很可能来源于秦的中下层民众;而直肢葬则来源较广,既有可能来自山东六国,也可能是周遗民。而随葬品的“缺、乏”是否还暗示这些墓主因远离家乡无条件享有随葬品。陶文尤其是“丽市”等陶文的发现,使这批墓的时代很明确,其上限不早于丽邑的设置,下限则延至秦亡或更晚的时间。因此,这是一批和秦陵园关系十分密切、时代清楚、且绝非陪葬墓的一批很特殊的墓葬,或者可以说是修建秦陵园的“副产品”。

6.砖椁墓出现在该地区的原因

首先,考虑到该地区砖椁墓的地域特征,耗时数十年修建的秦东陵或始皇陵,集中了全国的人力和物力,无论建筑技术还是建筑材料,在当时都是最先进的。因此,这里不但有来自全国各地最优秀的工匠、有最先进的建筑材料秦砖等,同时还有为修建陵园而“客死他乡”的工匠们。这些工匠掌握了当时最先进的建筑技术和材料,为妥善掩埋为修陵而亡的工匠或管理者,既要修建墓室,又没有随葬品,而且又远离家乡,只能就地取材,利用砖瓦这种建筑材料和“熟练”的砌砖技术为亡者营建墓室。既“节约丧葬费用”、又“诞生”了一种全新的墓葬建筑方式。

二、和关中地区同时期的秦墓比较

历年来,关中地区战国晚期到秦末的墓葬集中在宝鸡、凤翔、咸阳任家嘴、塔尔坡、西安南郊的秦杜县故地、临潼新丰、华县东阳等地。这些地区都是典型的秦平民墓地。在西安及其周边地区发现的秦墓主要有:1955年在长安客省庄发掘的71座东周墓葬[11];1954---1957年在西安市半坡发掘的112座战国墓葬[12]。另外还有几批数量较少的秦墓,包括户县宋村、蓝田波湖、临潼上焦村等地。该时期秦平民墓的特点是:

1.墓葬形制分为洞室与竖穴两种。直线式洞室墓占绝大多数且均为一棺;竖穴墓占少数,但一般都是一棺一椁。竖穴墓和洞室墓的随葬品没有太大差别,因而看不出两类墓型有地位上的高低。

2.葬式分为直肢与屈肢两种。以屈肢葬为主,少数直肢。

3.方向。绝大多数秦墓都是东西向,头向西。

4.随葬品。90%以上的小型秦墓都有随葬品。陶器最少的一件,最多的十几件,以2-4件的占多数。出土器物的多少,没有体现在墓葬形制和葬具上,因此随葬品的多寡不反映墓主的身份,只能反映出墓主在经济上有穷富差别。

和上述典型的秦墓相比较,可以看出,砖椁墓不管是墓葬形制、方向还是随葬品等方面部和典型秦墓存在差异。砖椁墓以土坑竖穴为主,而同时期、同类别的典型秦墓以洞室墓为主;砖椁墓以南北向为主,而典型秦墓以东西向为主;砖椁墓一般无或仅有少量随葬品,而典型秦墓一般都有随葬品;唯独屈肢葬是两者皆有的特点,因此砖椁墓是秦墓在战国晚期新出现的墓葬形式。

三、和后期流行的砖室墓的关系

汉代的平民墓一般采用洞室墓的形制,用砖和石料建墓室,模仿现实生活中的房屋。这是中国古代墓制的一次划时代的大变化。这种变化主要是从西汉中期才开始的,首先发生在黄河流域,然后普及到各地。在秦和西汉前期,贵族地主阶级仍沿用竖穴式土坑墓,墓中设木椁。在长江流域及南方和北方的边远地区,竖穴式术椁墓一直延续到西汉后期,甚至东汉前期。

西汉早期时,洛阳地区流行单棺空心砖墓,空心砖室构筑于带竖井墓道的土圹洞室内,洞室作长方形,平顶,其形式与战国晚期的洞室墓类似。空心砖室墓一般长2-3、宽1米左右,略大于棺,显系仿自过去的木椁,或者说是以空心砖室代替木椁[13]。西汉中期时仍流行单棺空心砖墓,但已经出现双棺空心砖墓,小砖作为建墓材料,逐渐开始代替空心砖的过程很清楚,洛阳西郊发现的西汉中期(西汉武帝到昭宣时期)的墓葬M3057,是一座两次修建的双棺室墓。两个棺分别用空心砖和小砖修建,从棺室的形制可以明显看出用空心砖修建的棺室早于用小砖修建的棺室[14]。因此,小砖室墓取代空心砖墓发生在西汉中期,到西汉晚期时则盛行带竖井墓道的小砖券墓。王莽前后时流行前室穹庐顶、后室券顶的小砖墓[15]。

滕铭予先生亦指出:根据目前材料,关中地区在西汉初年的墓葬,大部分还是土洞室墓和空心砖墓,大量出现小砖室墓的年代也是到西汉中期以后[16]。从本文所提供的材料来看,小砖墓的出现应是战国晚期,但大量流行应在西汉中期以后,临潼地区出现的砖椁墓或许是西汉中期以后在关中和洛阳地区流行的小砖室墓的前身。

注释

[1]黄晓芬:《汉墓的考古学研究》,岳麓书社,2003年。该书第16页介绍了椁的概念与演变情况,关于材料作者说基本以木材为组合,亦有少数砖、石结构。本文介绍的材料可能就是砖椁。

[2]秦始皇陵考古队:《秦俑博物馆西侧发现小型砖椁墓》,《文博》1987年第1期。

[3]林泊:《临潼骊山北麓发现秦人砖椁墓》,《文博》1991年第6期。

[4]林泊:《临潼发现秦人砖室墓群》,《中国文物报》1990年5月10日。

[5]a.孟西安:《临潼发现战国砖室墓葬》,《人民日报》1988年6月4日。b.林泊:《临潼发现秦人砖室墓群》,《中国文物报》1990年5月10日。

[6]武丽娜等:《代王清泉秦墓清理简报》,《秦陵秦俑研究动态》2011年第3期。

[7]a.程学华、董虎利:《秦陵徭役刑徒墓》第20-21页,陕西旅游出版社,1992年。b.林泊:《秦始皇陵新发现建陵匠师墓地》,《中国文物报》1999年11月20日。

[8]袁仲一、刘钰:《秦陶文新编》第176页,文物出版社,2009年。

[9]同[8]。

[10]西安市文物保护考古所:《西安南郊秦墓》第371页,陕西人民出版社,2004年。

[11]中国社会科学院考古研究所:《沣西发掘报告》,文物出版社,1962年。

[12]金学山:《西安半坡的战国墓葬》,《考古学报》1957年第3期。

[13]中国社会科学院考古研究所:《新中国的考古发现与研究》第412页,文物出版社,1990年。

[14]中国社会科学院考古研究所(陈久恒、叶小燕):《洛阳西郊汉墓发掘报告》,《考古学报》1963年2期。

[15]中国社会科学院考古研究所:《新中国的考古发现与研究》第414页,文物出版社,1990年。

[16]a.滕铭予:《论关中秦墓中洞室墓的年代》,《华夏考古》1993年第2期。b.咸阳秦都考古工作站:《秦都咸阳汉墓清理简报》,《考古与文物》1986年第6期。

秦始皇帝陵博物院2012/秦始皇帝陵博物院.—西安:陕西出版集团 三秦出版社,2011