您现在的位置:首页 > 研究论著 > 秦始皇帝陵博物院2012

论嬴秦西迁及甘肃东部秦文化的年代

梁云

内容提要 嬴秦西迁的年代以及西迁前的居地问题在学术界长期聚讼难决。本文通过梳理相关文献,结合近年的考古发现,倾向于秦人来源于山西,而且是在穆王时期西迁陇右的,可能和穆王征犬戎的历史事件有关。卜辞及金文中的“*”族和“京”地不足以作为商代晚期秦人已活动于关中西部的证据。礼县西山坪与甘谷毛家坪居址的编年显示甘肃东部秦文化的年代上限为西周中期。

关键词 嬴秦西迁 年代 居地 秦文化编年

一、商代晚期至西周早期嬴秦的居地与文化

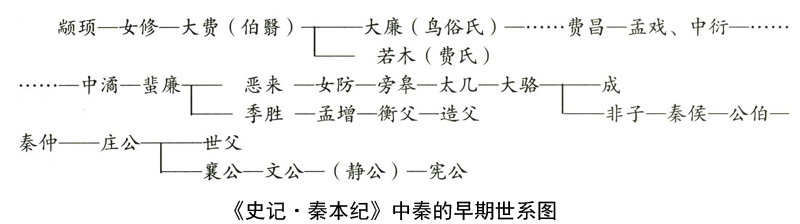

《史记·秦本纪》中秦的早期世系如下:

这个世系的可靠性,已经得到民国年间天水地区出土的《秦公簋》铭文的证实。《史记·秦本纪》云费昌为汤御,孟戏、中衍为太戊御,年代为商代早期;中潏之子蜚廉、之孙恶来“俱以材力事殷纣”,可知中潏的年代已经到了商代末期。换言之,在孟戏、中衍和中潏之间的世系还有很大的缺环;但中潏以后的世系却很完整,没有失载的现象。

秦人究竟何时西迁到甘肃东部,首先需要斟酌《秦本纪》中潏到大骆的那段记载。《秦本纪》云中潏“在西戎,保西垂”。对于这句话学术界有截然不同的理解,或以为是保周人之西垂,在甘肃东部;或以为是保商王室之西垂,在山西南部。此事姑且不论。《秦本纪》接着讲蜚廉、恶来父子俱事殷纣,周武王伐商时杀恶来,蜚廉当时为纣王使北方,死葬于霍太山[1]。后来蜚廉另一子季胜一支得周王信任,至造父时被封以赵城,“由此为赵氏”;恶来这一支则没有那么幸运,直到大骆生非子的时候,还“以造父之宠,皆蒙赵城,姓赵氏”,也就是说失去了原先的嬴姓,沦为别人的附庸。如果我们认为秦人在中潏时已经去商归周,并迁徙到甘肃东部为周人保“西垂”,势必不能前后通顺地理解这段记载。

首先,周人从太王时开始剪商,商王文丁曾杀季历(《竹书纪年》)。到文王时,商、周之间的敌对已经尖锐到了不可调和的地步。在血缘政治占统治地位的商代,个人离开了亲族不会有任何保障或作为,因此很难想象中潏投靠了周人后,其子蜚廉、其孙恶来会继续为纣王卖命,与乃父乃祖作对。然而,蜚廉、恶来事纣王的历史不容置疑,这不仅《秦本纪》有载,在《史记》的其他篇章以及其他文献中也有记载:

《史记·殷本纪》:“用费中为政。费中善谀,好利,殷人弗亲。纣又用恶来。恶来善毁谗,诸侯以此益疏。

《史记·赵世家》:“赵氏之先与秦共祖。至中衍,为帝大戊御。其后世蜚廉有子二人,而命其一子曰恶来,事纣,为周所杀,其后为秦。恶来弟曰季胜,其后为赵。”

如此看来,中潏为商王室“保西垂”才合理。主张中潏曾去商归周,并为周人保西垂的学者多根据《秦本纪》中申侯对周孝王的一段话立论:

申侯乃言孝王曰:“昔我先郦山之女,为戎胥轩妻,生中潏,以亲故归周,保西垂,西垂以其故和睦。今我复与大骆妻,生嫡子成。申骆重婚,西戎皆服,所以为王。”

为了达到立成为嫡嗣的目的,申侯故意拉长周、秦交好的历史,并渲染秦和西戎的关系,实乃溢美之辞。这段话和《史记·秦本纪》关于中潏到大骆的那段记载有明显的矛盾,已故史学家林剑鸣先生辨之甚明[2]。

其次,从世系上说,如果中潏曾率领他的一支族人远赴甘肃东部为周人效力,那么他在甘肃的这支后代在文献中就变得全无下落了。这支后代应与大骆一支在西周早中期平行共存,但二者的关系却变得晦暗不明;大骆这一支秦人如何取代前者成为周王室在陇右的代表也毫无踪迹可寻。事实上,把秦的世系从大骆往上追是清楚的;但如果相信申侯的那段话,把秦的世系从中潏往下追,将会变成一笔糊涂账[3]。

最后,秦、赵共祖,蜚廉之前是一家,蜚廉之后两族才分开。如果说蜚廉之父中潏在商代晚期曾举族远徙陇右,那么后来赵人又是如何从甘肃迁到山西的?这个问题无法回答。因为山西中南部一直是赵人的传统居住地,在文献中没有他们来自甘肃的说法,甚至野史中也没有一点传闻。

从地理上说,西周早中期季胜的后人居住在山西汾河流域,那里本是蜚廉的活动地域。《路史·国名纪卷二》:“非,蜚也,蜚廉国。龙门县南七里有蜚廉故城,非子祖也。”《史记正义》引刘伯庄云:“霍太山,纣都之北也。霍太山在晋州霍邑县。”霍邑县即今霍县,霍太山即今霍山(岳)。孟增所居皋狼,《史记正义》认为在西河郡皋狼县,何清谷先生认为即今山西离石县[4]。造父的封地赵城,《史记集解》说在河东永安县,《史记正义》引《括地志》云:“赵城,今晋州赵城县是也。本彘县地,后改曰永安,即造父之邑也。”今赵城县和洪洞县在上世纪70年代以前合为洪赵县,正当霍山西南麓。

霍太山在后世赵人心目中的地位很重要,据《史记·赵世家》,三晋灭智伯前,霍太山之神赐书赵襄子,预言智氏的覆灭以及武灵王胡服改制;赵襄子并智氏后,祠霍太山神,《括地志》云:“三神祀今名原过祠,今在霍山侧也。”

那么,西周早中期女防至大骆这支秦人居住在哪里?史迁没有明言,但有所暗示。《秦本纪》云:“女防生旁皋,旁皋生太几,太几生大骆,大骆生非子。以造父之宠,皆蒙赵城,姓赵氏。”秦人曾改姓赵确属事实,始皇嬴政亦名赵政,《史记·秦始皇本纪》:“及生,名为政,姓赵氏。”《索隐》曰:“又生于赵,故曰赵政。一曰秦与赵同祖,以赵城为荣,故姓赵氏。”两说之中,后说更合情理。在古代改易姓氏不是个简单的事情,由于恶来助纣为虐,被武王所诛,其后代的地位很低贱,沦为造父族的附庸,甚至失去了原来的嬴姓,并改姓造父族的赵氏。《国语·周语下》:“唯有嘉功,以命姓受祀,迄于天下。及其失之也,必有慆淫之心间之。故亡其姓氏,踣毙不振,绝后无主,湮替隶圉。”韦昭注:“圉,养马者。”可见女防一支曾沦为隶圉,至非子为孝王养马有功,才又恢复了原来的嬴姓,“号曰秦嬴”。先秦时期的姓氏制度相当完备,有一定的命赐方法;一般说来,有以祖父的字为氏的,有以官为氏的,也有以封邑为氏的,这就是《左传·隐公八年》所说的“天子建德,因生以赐姓,胙之土而命之氏。诸侯以字为谥,因以为族。官有世功,则有官族。邑亦如之。”造父姓赵,就是以封邑为氏;在这种情况下,族的居住地和族氏是一致的。大骆一族既然也姓赵,说明他们当时也居住在赵城或其附近。

秦先祖蜚廉在商代晚期活动在霍山附近,而且可能主要在霍山以南、汾水以东的地区。就蜚廉、恶来父子与纣的密切关系而论,他们也可以说是那个地方商王朝势力的代表。武王灭商,恶来被诛,那里的政治力量也自然转换,于是文王之子叔处就被封到了“霍”,是谓霍叔[5]。《史记索隐》引《地理志》云:“河东彘县,霍太山在东北,是霍叔之所封。”这个姬姓的霍国一直延续到了春秋早期,最后被晋献公灭掉了。换言之,霍山以南[6]、乔山以北、汾水以东、浍水以西方圆数十里范围内西周文化的族属,应该包括霍国在内[7],当然也不排除秦、赵的先祖。然而,霍国的政治地位在当时远远高于秦、赵,况且后者是否形成了自身的文化特点都不好说。

1954年在山西洪赵县东北约15里的坊堆村遗址,曾发掘灰坑2个、西周墓葬18座。18座墓皆东西向,头向在82-102度之间;形制残,但也可看出是竖穴土坑墓。“仅在一个墓底发现长方形的坑痕”,可能是腰坑。葬式分仰身直肢葬、屈肢葬、俯身葬;其中仰身直肢葬12座,屈肢葬4座,俯身葬1座。屈肢葬人骨的股骨和胫骨夹角小于90度,为卷屈特甚式。出土陶鬲7件、中胡二穿直内戈1件,以及玉瑗、玉璜、海贝等装饰品[8]。鬲的形态具有西周早、中期的特征。值得注意的是,在遗址中西部还出有铜器八件,铜鼎、簋、甗、陶鬲各一,鼎直耳柱足,有圆鼎和分裆鼎两种;甗分裆;簋圈足,耳下有小珥。铜器的形态有商末周初的特点。一件分裆鼎的唇下有“*(左矢中幺右矢)父乙”铭文。

1980年,在坊堆村西约5里的永凝堡发掘了56座墓葬,大多为西周墓。公布的12座墓均为长方形竖穴土坑,无腰坑。除SHYNM3仰身屈肢外,余皆仰身直肢葬;除NM9头东脚西外,余皆头北脚南。级别较高的如BM5出3鼎2簋,年代为西周晚期;NM9出1鼎1簋1壶,年代为西周早期;NDM14和NDM11则出铜鼎1-2件,年代为西周中期。NM9和NDM14的铜簋上都有“恒父作宝彝”的铭文。发掘者认为,“或许这一片是恒父家族墓地”[9]。

坊堆树和永凝堡的墓葬所出器物都有着典型的西周时期周文化特征,如柱足鼎、圈足簋、联裆鬲、粗柄豆等,但二者在葬式上有一定差别,前者皆头东足西,为东西向墓;后者除一座外皆头北足南。而且前者屈肢葬的比例要超过后者。众所周知,典型的姬姓周人墓葬绝大多数采用头北足南的葬式,如天马-曲村晋侯墓地。因此,永凝堡的西周墓应与姬姓周人有关。

就目前发现的东周时期材料而言,高规格的赵墓多为东西向,如在邯郸、永年二县发现的赵王陵呈东西向的中字型,发掘的周窑M1东墓道内有车马坑,西墓道内有殉葬坑。1988年发掘的太原金胜村M251被认为是晋卿赵鞅之墓,亦为东西向墓,无腰坑;墓主为头东足西的仰身直肢葬式。东西向墓形可以说是赵墓的传统特点,坊堆村的西周墓是否与封于赵城的造父族有关,值得考虑。

东周秦墓绝大多数为坐西向东的东西向,如礼县大堡子山秦公墓、凤翔雍城秦公墓、芷阳秦东陵等都是座西向东的中字形。数量众多的中小型秦墓也以头西足东的葬式为主,如陇县店子、凤翔高庄、凤翔八旗屯、咸阳塔儿坡等处的秦墓。此外,高规格的秦墓多腰坑、殉狗现象,直肢葬的比例也很高。从甘谷毛家坪的发掘看,秦墓头西足东的传统可以追溯到西周中期;能否上溯到西周早期,还缺乏相应的资料。就这个传统而言,坊堆村和永凝堡的西周墓均与女防至大骆这支秦人无涉。目前在山西霍山附近地区还没有头向西的直肢葬或屈肢葬式西周墓的报导。当然,那个地区考古工作比较薄弱,没有发现不等于不存在。

如果把视野放得更宽广一些,整个晋南地区西周时期墓葬从葬俗看主要有两类:一类是比较典型的周人墓,竖穴墓室为南北向,基本不见殉人、殉狗及腰坑,与关中地区的姬周墓葬一致,如天马-曲村晋侯墓地及晋国邦墓地、洪洞永凝堡的西周墓。另一类保留了强烈的殷商文化遗风,多有殉人、殉狗、腰坑,墓向上主要为东西向,如近年发掘的绛县横水西周墓地、翼城大河口墓地。横水的倗国墓地已被全面揭露,其中M1为倗伯夫人墓,墓主人头向西,仰身直肢葬,棺椁之间发现3个殉人,以苇席裹包埋葬;M2为倗伯墓,头向西,俯身直肢葬,棺椁之间葬有4个殉人。二墓年代均在西周中期,整个墓地则可早到西周早期。大河口墓地共发掘了6座,均为东西向土坑竖穴墓,其中M1最为重要,二层台上的四壁发现11个壁龛,出土了大量青铜器及其他种类随葬品,墓主头向西,仰身直肢,墓底有一腰坑,坑内殉一狗;根据出土铜器铭文,大河口墓地是西周时期霸国墓地。

据王国维以及后来学者的研究,倗为媿姓;火河口墓地的葬俗与横水墓地接近,比如它们在墓穴四角外都挖有下棺穿绳用的孔洞,以及东西向的墓型、殉人风俗等等,因此他们可能都属于“怀姓九宗”,原本是商王朝的臣属,周灭商后被封作晋的附庸。这个经历和秦、赵先祖有一定的相似性。

此外,天马—曲村晋国邦墓地K4区的西部多腰坑殉狗墓,17座墓均头向西,其中9座有腰坑、8座无腰坑,均殉狗。这一小片墓葬的葬俗与代表邦墓地主流的南北向无腰坑墓截然不同,其族属应是与姬姓周人不同的人群,发掘者认为它们可能是与姬晋联姻的他族墓葬[1O]。

总之,绛县横水和翼城大河口墓地的发现说明,东西向墓型、西首葬、殉人、腰坑、殉狗是西周早中期晋南地区殷遗民的流行葬俗,它又与甘肃东部发现的西周中晚期秦墓以及关中地区春秋时期高等级秦贵族墓的葬俗极为相似。这种相似性不是偶然的,既说明商末周初嬴秦先祖与倗、霸等原殷商方国遗民由于地域邻近、身份经历类似而采用了相似的葬俗,也反映了嬴秦西迁之后文化承袭的历史脉络。晋南的殷商方国遗民肯定不止“怀姓九宗”,联系秦、赵先民活动于晋南的文献记载,如果把秦人也算作广义上“殷遗民”一支的话,这些发现为我们在那里寻找更早阶段的秦文化遗存提供了借鉴和参考。

二、嬴秦西迁的年代及历史契机

秦人什么时候从晋南迁到陇右呢?何清谷先生认为“他们(大骆族)可能一度避居赵城,不久就被周朝把他们从赵城强迫西迁,可能安置在甘肃东部一带”;“毛家坪、董家坪秦文化遗址很可能是女防、旁皋、太几数代秦人居住过的聚落,后来大骆虽然迁走了,留下的秦人还继续居住在那里”;“穆王西征犬戎,把犬戎迁出故地犬丘,迁往太原,当今甘肃庆阳一带,此时大骆乘隙进住犬丘”。[11]从文意理解,何先生认为西周早期大骆族从赵城迁出,被安置在天水毛家坪、董家坪一带:穆王西征犬戎后,大骆又率领族人离开毛家坪,进住今甘肃礼县的犬丘。

秦人进住甘肃礼县的犬丘在大骆时当无疑义。《史记·秦本纪》明言:“其先大骆犬丘地。”但《秦本纪》又说大骆族“以造父之宠,皆蒙赵城,姓赵氏”。如前文所述,这条记载说明大骆曾居住在赵城,甚至非子都有可能出生在那里。由此可以推断,秦人是在大骆时才迁徙到陇右,而且直接从赵城迁到今甘肃礼县的犬丘。秦人在西周早期西迁的说法不仅与《史记·秦本纪》相抵牾,而且无法解释西迁的动机。

非子活动在周孝王时;大骆乃非子之父,与哪一代周王对应尚不明了。从秦、赵世系看,从恶来到大骆为五代,从季胜到造父为四代,造父是大骆的远房叔伯。造父活动在穆王时期,大骆则应生存在穆王至孝王期间。

何先生认为“西犬丘初为犬戎所居,原是周代西面犬戎活动的中心”[12],很有启发性。文献记载犬戎自商末就成为周室西面的大患,并最终导致了西周王朝的覆灭:

《史记·匈奴列传》:“其后百有余岁,周西伯昌伐畎夷氏。”《索隐》曰:书昭云:“春秋以为犬戎。”按:畎,音犬,小颜云:“即昆夷也。”

《汉书·匈奴传》:“其后百有余岁,周西伯昌伐畎夷。”师古曰:“西伯昌即文王也。畎,音工犬反。畎夷即畎戎也,又曰昆夷。昆字或作混,又作绲,二字并工本反。昆、绲、畎,声相近耳。亦曰犬戎也……。”

《诗·小雅·出车序》:“文王之时,西有昆夷之患,北有玁狁之难。”

《史记·齐太公世家》:“周西伯政乎,及断虞芮之讼,而诗人称西伯受命曰文王。伐崇、密须、犬夷,大作丰邑。”

《国语·周语上》:“穆王将征犬戎,祭公谋父谏曰:‘不可。……今自大毕、伯士之终也,犬戎氏以其职来王,天子曰:予必以不享征之,且观之兵。其无乃废先王之训而王几顿乎!吾闻夫犬戎树惇,帅旧德而守终纯固,其有以御我矣!’王不听,遂征之,得四白狼、四白鹿以归。自是荒服者不至。”韦昭注:“犬戎,西戎之别名也,在荒服之中。”

《后汉书·西羌列传》:“王乃西征犬戎,获其五王,遂迁戎于太原。”

《史记·周本纪》:“西夷犬戎攻幽王。幽王举烽火征兵,兵莫至。遂杀幽王骊山下。”

戎人种姓繁多,“西戎”是对我国西北方羌、戎等民族的总称或泛称,“犬戎”却是戎人中的一支,如《史记·匈奴列传》:“秦穆公得由余,西戎八国服于秦,故自陇以西有绵诸、绲戎、翟、獂之戎,岐、梁山、泾、漆之北有义渠、大荔、乌氏、朐衍之戎。”据《正义》,绲戎即犬戎。然而,犬戎在西周时期为祸甚烈,是周王朝重点征讨的对象,所以有时候它又是“西戎”的代指。《国语·周语上》韦昭注就说:“犬戎,西戎之别名也。”《国语·晋语》:“太子出奔申,申人、鄫人召西戎以伐周,周于是乎亡”;《史记·匈奴列传》:“申侯怒而与犬戎共攻杀周幽王于骊山之下”。“西戎”和“犬戎”可以互用,说明二者往往被认为是一回事。经文王征伐后,犬戎的势力被大大削弱了,在西周早期与周王朝基本上相安无事,成王时还曾进贡文马[13]。穆王以后其势力又开始抬头,周人征讨之事亦史不绝书,如《今本竹书纪年》;“(穆王)十二年,毛公班、井公利、逢公固帅师从王伐犬戎”;“(懿王)二十一年,虢公帅师北伐犬戎,败逋”;“(孝王)元年,……命申侯伐西戎”;“(宣王)三年,王命大夫仲伐西戎”等。《今本竹书纪年》所记年代的准确性不尽可靠,但其中的历史事件也非空穴来风。申侯、秦仲所伐“西戎”,从西周晚期的民族关系和政治形势发展来看,应该就是“犬戎”。因此,准确一点说,西周时期与秦人长期敌对斗争的戎人就是犬戎。犬戎主要活动于商代、西周时期,今甘肃礼县一带本就属于犬戎的势力范围,那里有“犬丘”地名是不足为奇的;而且“犬丘”的得名应当早于秦人西迁陇右的时间。

在秦庄公受封为西垂大夫之前,代表周王室主管西戎事务的大臣其实是申侯。齐、许、申、吕皆为姜姓,亦为周母舅之国。《诗·大雅·崧高》就记述了周宣王褒赏申伯之事。申的地望,《史记正义》引《括地志》云:“故申城在邓州南阳县北三十里。《晋太康地志》云周宣王舅所封。”如此看来,南阳的申是在宣王时始封的,这个“申”可以叫做“南申[14]”,以相对于“西申”而言。《古本竹书纪年》云:“平王奔西申,而立伯盘以为太子。”这个“西申”就是申侯的封邑,它不在今天的淮河流域,就申侯与西戎的密切关系而言,可能在今陕、甘一带。申侯世袭,职务亦然,故孝王时的申侯能使“西戎皆服”(《史记·秦本纪》),幽王时的申侯在其外甥宜臼被废后,能招来犬戎攻杀幽王。申侯家族从何时开始经营西戎不得而知,姬、姜联姻的历史悠久,开始于周文王伐畎夷时也不是不可能的。秦人西迁陇右后,“申侯之女为大骆妻,生子成为嫡”(《史记·秦本纪》)。申、骆联姻的政治意图很明显:大骆借申侯之力以立足于西土,申侯借大骆之力以羁縻西戎。

探讨秦人来源的学者多通过类同或类似的地名来论证秦人的西迁路线,如天水西南、陕西兴平、山东曹县在文献中都有地名“犬丘”。《今本竹书纪年》记载“畎夷”为东夷的一支,与“白”、“赤”、“风”、“阳”等夷并列[15];于是就有学者认为秦人本是夏代东方九夷之一的“畎夷”,在今山东的居地名“犬丘”,西迁的过程中居住地名随族迁徙,就有了陕、甘的“犬丘”;商周时期为祸周人的“犬戎”就是作为东夷之一的“畎夷”的后裔,是从遥远的东方迁徙过去的[16]。这个说法在今天的史学界还很流行。

就大前提而言,笔者同意秦人是从东方迁徙到陇右一带的,甚至同意秦先祖本是东夷的一支;但秦人是否即《今本竹书纪年》所载东夷之一的“畎夷”,还有很大的讨论余地。目前也没有过硬的证据表明商周时期的“犬戎”本是东夷的一支。“犬丘”地名仅仅为研究秦人西迁提供了一个思考的角度或者说线索,还远远达不到定论的程度。甘肃天水的“西犬丘”、“秦”至迟西周孝王时已有其名;陕西兴平“犬丘”之名亦存于西周懿王时,较天水之犬丘早不了多长时间。河南、山东的“犬丘”、“垂”见于《左传》所记春秋时期的史实。因此,西方陕、甘之“犬丘”并不见得比东方鲁、豫之“犬丘”得名晚,至少在文献中出现的时间要比后者早。段连勤先生认为东方地名多“丘”者,如葵丘、商丘、楚丘等;西方地名多“原”者,如周原、太原等,由此论证陕、甘之犬丘来源于东方之豫、鲁[17]。殊不知“匠”可以“墟”当之,《说文》:“虚,大丘也;昆仑丘谓之昆仑虚。”王国维云:“邢丘即邢虚,犹言商邱殷虚,祖乙所迁,当即此地”[18]:“宋之称商邱,犹洹水南之称殷墟”[19]。可见“丘”有废墟、故址的意思。关中槐里之犬丘,传为懿王所都,其得名可能与殷卜辞中的“犬侯”有关,“犬侯”曾奉商王命伐周。天水之犬丘,得名于那里的犬戎。二地可能是犬侯或犬戎的故址,其得名不一定与西迁的秦人有关。《水经注·漾水》记载今红河流域有地名“戎邱”者;“戎邱”即“戎墟”,乃戎人活动过的地方,与“犬丘”之得名同理。

“畎夷”之名,首见于《古本竹书纪年》“后桀之乱,畎夷入居豳、岐之间”;《后汉书·西羌列传》亦云:“后桀之乱,畎夷入居邠岐之间”。很难说这个“畎夷”就是《今本竹书纪年》中的东方九夷之一。从《西羌列传》后文“及武乙暴虐,犬戎寇边”、“及文王为西伯,西有昆夷之患,北有猃狁之难”来看,毋宁说它是文王所伐的昆夷,也就是西周时期为祸西方的犬戎的前身。有学者根据这条记载认为东夷部落在夏代晚期曾大规模西迁关中,并引申为秦人的第一次西迁,是不足为凭的。先秦时期戎、夷的称呼并非泾渭分明,也没有严格的方位限定,不可望文生义,据此以为西方之犬戎来源于东方之夷族。

此外,“犬戎”乃中国人所加之名,非该族自名[20]。王国维云:“戎与狄皆中国语,非外族之本名。戎者兵也,……引申之,则凡持兵器以侵盗者,亦谓之戎。狄者,远也,……后乃引申之为驱除之于远方之义。《鲁颂》之‘狄彼东南’,*(左畢右攵)狄钟之‘狄不龏’,曾伯*(上雨下黎)之‘克狄淮夷’,皆是也。因之凡种族之本居远方而当驱除者,亦谓之狄。且其字从犬,中含贱恶之意,故《说文》有犬种之说,其非外族所自名而为中国人所加之名,甚为明白。……是故言昆戎则谓之犬戎。”[21]王氏之说很精彩。由此可知,戎族(或其他少数民族)迁徙至一处新地点后,不可能以“犬”命名之;“犬丘”之名源于华夏族对戎族居地的称呼。通过“犬丘”地名来考察某一民族的迁徙路线,在方法论上有缺陷。

从考古发现来看,关中地区相当于夏代的考古学文化遗存还很稀少。上世纪50年代以来,在关中东部陆续发现了少量的与二里头文化相似的墓葬,如华县元君庙、南沙村、华阴横阵村、大荔赵庄、蓝田泄湖等地[22]。在关中西部是否存在相当于夏代的文化遗存,还很不清楚。有学者将麟游蔡家河H29、宝鸡石嘴头M2为代表的遗存归入客省庄二期文化的双庵类型,认为年代已相当于夏代早期;将千阳望鲁台采集的花边鬲和花边罐、千阳乔家堡采集的折肩或圆肩罐归入“望鲁台—乔家堡”类型,年代相当于夏代中晚期,甚至晚到商代初年。后者可能对京当型商文化和郑家坡文化产生过少量影响[23]。无论是客省庄二期文化还是“望鲁台—乔家堡”类型,与鲁、豫一带的岳石文化都没有什么联系;而岳石文化被学术界公认为是夏商时期的东夷族文化。从2001年发掘的岐山王家嘴遗址的地层来看,在陕西龙山文化(客省庄二期文化)层之上,叠压着相当于殷墟一、二期的商文化,商文化层之上又叠压着相当于殷墟三、四期的碾子坡文化。由此可见,关于夏末商初东夷部落曾大规模迁入关中邠岐之间的说法,得不到任何考古材料的支持。

商代、西周时期在甘肃东部主要分布着寺洼文化,其范围西起洮河流域,东至庆阳地区,南达白龙江流域,北抵泾渭。从合水九站的发掘来看,其年代下限或可晚至春秋早期。自1923年安特生在临洮寺洼山发掘了8座墓葬,并命名为甘肃史前文化的“寺洼期”以来,对寺洼文化的考古工作超过了半个世纪。现已基本搞清它是继齐家文化之后的又一青铜文化,经济类型以畜牧为主;墓葬绝大多数为竖穴土坑,流行单人仰身直肢葬和二次葬;陶器质地粗糙,颜色驳杂不匀,多马鞍形口罐、簋、豆、鬲等器类。目前所知在甘肃东部直接与周文化接触的西戎文化是寺洼文化,赵化成先生推测它是“犬戎”的遗存[24]。寺洼文化的年代、分布、文化内涵均与文献中“犬戎”吻合[25],这个推断是很有见地的。很多学者认为寺洼文化来源于齐家文化[26],甚至认为卓尼县纳浪乡的材料表明了这种渊源关系[27]。这个意见得到了近年发掘的证实。最近在甘肃临潭县磨沟发掘了齐家文化墓地,其中既有出齐家文化陶器的墓葬,也有出寺洼文化风格陶器的墓葬;两类陶器在一些墓葬中还有共存现象[28]。只有处在齐家向寺洼过渡阶段的遗存才会出现这种现象。

寺洼文化包含的古族可能不止犬戎一支,但其族属的主体应是犬戎。从文化内涵的各个方面看,该文化与豫、鲁一带的岳石文化没有什么联系;相反,它的很多因素如二次葬、火葬等却可追溯到甘青地区的史前文化。大规模的民族迁徙不会在考古资料里无任何踪迹可寻;因此,认为犬戎是西迁的东夷部落后裔的说法同样得不到考古材料的支持。事实上,“就是岳石文化,其分布及其影响最西亦未越过太行山”[29]。

那么,秦人为什么会从山西赵城远徙至甘肃礼县的犬丘?此事与周穆王伐犬戎有莫大的关系。《今本竹书纪年》:“(穆王)十二年,毛公班、井公利、逢公固帅师从王伐犬戎:冬十月,王北巡狩,遂征犬戎”,可见此次远征穆王躬行亲为。作战的主力是西六师,《穆天子传》:“命毛班、逢固先至于周,又乃命井利、梁固聿将六师”:《日知录·卷三·大原》:“吾读《竹书纪年》,而知周之世有戎祸也,盖始于穆王之征犬戎。六师西指,无不率服,于是迁戎于太原。”

这次征伐的结果是将犬戎五王及其一部分属下东徙至太原。太原的地望,顾炎武认为在今甘肃平凉[30],胡渭《禹贡锥指》及戴震《毛郑诗考正》亦从此说。顾炎武由汉安定郡之泾阳县求《诗·小雅·六月》之“泾阳”、“太原”,王国维已驳其谬,指出周之泾阳即秦之泾阳,在泾河下游,非泾河上游汉之泾阳;又云:

“太原一地,当在河东。《禹贡》:‘既载壶口,治梁及岐;既修太原,至于岳阳’。郑注孔传均以太原为汉太原郡。然禹治冀州,水实自西向东,疑壶口梁歧而往,至霍太山;其地皆谓之太原。《左昭元年传》‘宣汾洮,障大泽,以处太原。’则太原之地,奄有汾、洮二水,其地当即汉之河东郡,非汉太原郡矣。疑太原之名,古代盖兼汉太原、西河、河东三郡地;而秦人置郡,晋阳诸县遂得专其名。以古书所记太原地望证之,亦无不合。《后汉书.西羌传》:‘穆王西伐犬戎,取其五王;王遂迁戎于太原。’此事当出真本竹书纪年。穆王所迁者,盖即五王之众。郭璞引《纪年》云:‘取其五王以东’,则所迁之地亦当在东。《穆天子传》:‘天子至于雷首,犬戎胡觞天子于雷首之阿。’此亦犬戎既迁后事。案雷首山在河东蒲坂县,《纪年》与《穆传》所记若果不谬,则太原在河东可知,后人或东傅之于晋阳,西傅之于平凉,皆与史事及地理不合者也。”[31]

蒲坂县即今山西蒲县,在汾河之西,与汾河东岸的洪洞县相邻,距造父所封的赵城很近。穆王东迁戎王的目的是使其远离戎人的势力范围,并置之于周人的控制下。这种民族策略,古今同理。在平凉安国镇、庄浪徐家碾、合水九站等地都曾发掘到特征鲜明的寺洼文化墓葬。平凉安国镇出土的陶器发现之初被命名为“安国式”陶器,随着资料的积累,才认识到它是寺洼文化的典型器类。可见平凉及其东面的合水、西面的庄浪,都属于寺洼文化的分布范围;从九站的资料看,其年代可到商代晚期。《史记·周本纪》:“(西伯)明年,伐犬戎;明年,伐密须。”应劭曰:“密须氏,姞姓之国。”瓒曰:“安定阴密县是。”《后汉书·郡国志》李贤引杜预注:“安定阴密县,古密须国。”文王连伐犬戎、密须,皆因二者地域毗邻;密须既然在安定,犬戎当距之不远。《汉书·杨恽传》:“顷者,足下离旧土,临安定,安定山谷之间,昆戎旧壤……”昆戎即犬戎。无论从考古资料还是文献记载来说,平凉及其周边地区都是犬戎的传统活动区域;周穆王伐犬戎后又将戎王迁到那里显然有悖情理。这也反过来证明王氏之说无误。

穆王西征,造父为之御;《今本竹书纪年》:“十六年,……王命造父封于赵”,“十七年,……秋八月,迁戎于太原。”西征、迁戎、封赵三事的年岁即便不会如《纪年》所载那么准确,但彼此也不会相隔久远,三者之间当有内在联系。造父受封,可能因为在伐戎战斗中立有功勋;穆王迁戎于河东太原,亦因为那里有众多的姬姓封国,自西周早期以来逐渐成为周人稳固的地盘。所迁之戎临近赵城,同时有命造父之族督导镇抚的用意。

民族迁徙的策略有两面:一方面是对迁入民族的监管,另一方面是对民族迁出地的巡视,并增派武力,强化那里的防备。穆王所迁仅仅是戎人首脑及其部分下属,不可能把犬戎完全迁至河东;犬戎的大部分应还在原住地,否则它在西周末年就不会酿成巨变。穆王西巡之事,见于《古本竹书纪年》[32]、《今本竹书纪年》[33]、《史记》、《左传》[34]、《穆天子传》等文献,应有其事,但穆王巡狩向西具体到了哪些地方,则还可以讨论[35]。从后代帝王出巡的事例看,出巡的主要目的是为了镇抚周边异族,穆王西巡亦如此;若再与伐犬戎之事相联系,则其意图更为明了。以造父与穆王关系之密切,以及新封赵城之荣宠,举荐与己同祖的大骆族远赴陇右,为周王室保西垂,防范犬戎之变,是再合理不过的事情。犬戎(部分)和嬴秦在迁徙的位置方向上对调,不过乃古代帝王民族羁縻之策。这恐怕才是嬴秦西迁真正的历史契机。

三、“*(上匕中凶下十)”族相关问题考辨

邹衡先生曾把一种带“*(上匕中凶下十)”字族徽的传世的铜广折肩罐,命名为“亚*(上匕中凶下十)罐”,还收集了带相同族徽的传世铜器共9件,有爵、尊、簋、斝、觯、卣等,年代相当于商末周初。邹先生认为“亚*(上匕中凶下十)罐”的族徽代表了一个善于捕鸟的氏族;文献记载秦的祖先善驯鸟兽,而且“*(上匕中凶下十)”字的声符“匕”可以和费、蜚、非等通假,“因而卜辞中的*(上匕中凶下十)氏族和金文中的*(上匕中凶下十)氏族很可能就是秦的祖先费、蜚、非之类了”,“既然此族徽代表秦的祖先氏族,不用说,这件‘亚*(上匕中凶下十)罐’自然就是先秦器了”。卜辞中*(上匕中凶下十)率众去“京”地从事农业活动,先生认为“京”或为周人的旧居;这件铜罐具有先周文化风格,“因而在商代,陕西的*(上匕中凶下十)族使用先周文化也就不足为奇了”[36]。

邹先生的意见在考古界影响很大,尤其在探讨秦文化渊源和秦人来源的领域。刘军社先生就据以指证商时期周原一带的“壹家堡类型文化”最有可能是秦族文化,而这种文化既有商文化的陶器,又包含郑家坡文化的因素。牛世山先生也认为在商代晚期先周文化逐渐强大、商文化向东退缩的背景下,滞留在关中地区的原来为商王朝服务的中潏一族转而投靠了周人,并接受了先周文化;那么在转变前,秦人自然使用的是商文化。还有学者认为甘肃东部的秦文化源于商代晚期分布在关中地区的郑家坡文化;而后者一般被认为属先周文化。鉴于秦文化渊源以及秦人来源问题在探讨中国古代文明中的重要性,笔者查阅了相关卜辞以及一些前贤的著作,觉得对“*(上匕中凶下十)”族的族属判断似有讨论的余地。

据白川静研究,甲骨卜辞中的*(上匕中凶下十)族与商王室关系密切,可能是出自商王室而外封的雄族。商代是否分封在学界尚有争议,姑且不论;但就*(上匕中凶下十)族与商王室关系之密切程度而言,却无疑义。卜辞中有*(上匕中凶下十)族祭祀商先公先王的记载:

(1)丙辰卜,宾贞,叀*(上匕中凶下十)令燎于夔。 (《合》14370丁)

(2)甲午卜,*贞呼*(上匕中凶下十)先御燎于河。 (《合》177)

(3)呼*(上匕中凶下十)河。 (《英》794)

(4)丙申卜,贞翌丁酉*(上匕中凶下十)侑于丁一牛。 (《合》04048)

(5)*(上匕中凶下十)御于父丁。 (《明后》B2534)

(6)癸巳卜,贞,翌丁酉奠,*(上匕中凶下十)*(左酉右彡)于丁? (《合》4061)

(7)贞呼*(上匕中凶下十)*(左酉右彡)岳。 (《合》14469正)

(8)贞惟*(上匕中凶下十)乎侑上甲。 (《合》04047反)

(9)丁未贞*(上匕中凶下十)以牛其用自上甲*(上丝中戍下皿)大示。 (《屯南》9)

(10)口戌卜,贞*(上匕中凶下十)见百牛,*(左氵右几)用自上示。 (《合》102)

类似的记载还有很多。例(1)中的“夔”又称高祖,如《合》30398、30399、33227,《屯南》4528等;卜辞中的高祖夔被王国维以声类读为喾,即帝喾。例(2)、(3)中的“河”,非河水之河,乃商祖先神之名,郭沫若在《卜辞通纂》中有论证(56页);如“辛未贞桒禾于高祖河,辛已酒*(上杳下火)”(《殷契摭佚续编一》);又如“贞于南方□河宗”(《续一》,38,3)等;“河”与高祖或祖庙相联系,为商祖先神,已被学界公认。例(4)、(6)中的“丁”和(5)中的“父丁”应是祖丁或武丁。例(7)中的“岳”也是商人祖先神,如“辛亥卜又燎于岳”(《续一》50,1),从卜辞体例看必为商人远祖。例(8)、(9)中的“上甲”为上甲微。杨升南认为卜辞称“示”一般是在对多个祖先神集体祭祀的场合,“大示”指直系先王,“小示”指旁系先王。陈梦家《殷墟卜辞综述》称:“上、下示与大、小示是相当的(467页)。”例(10)中*(上匕中凶下十)献百牛以用于对上示的祭祀,有助祭的性质;类似的例子如“甲戌卜,贞,翌乙亥侑于祖乙三牛*(上匕中凶下十)献”(《合》1520)。

商王还曾为*(上匕中凶下十)族求佑而祭祀先王,如:

(11)甲子卜,争,贞来乙亥告*(上匕中凶下十),其西于六元示。 (《合》14829)

在古代只有同姓族人才能祭祀本族的先祖,祭祀也才能被鬼神享用,这在文献中有明确的记载,如《左传·僖公十年》:“神不歆非类,民不祀非族”。《左传·僖公三十一年》:“鬼神非其族类,不歆其祀”。祭祀异姓的鬼神被认为是“淫祀”,如《论语·为政》:“子曰:‘非其鬼而祭之,谄也!”郑玄注:“人神曰鬼,非其祖考而祭之者是谄求福”。《礼记·曲礼》:“非其所祭而祭之,名曰淫祀,淫祀无福。”因此,很难想象嬴姓秦人会去祭祀子姓商人的祖先。*(上匕中凶下十)族既然能祭祀商先公先王,自然为子姓商人的一支,与嬴姓秦人(或其祖先)无涉。

*(上匕中凶下十)族是子姓商人的一支并非笔者的发明。朱凤瀚先生在《商周家族形态研究》一书中已指出,武丁时期卜辞中*(上匕中凶下十)、*(上爫中罒下又)、雀、壴、*等族未见称“子某”,他们较称“子某”的同姓商族有着与时王不同的亲疏远近关系。简言之,“子某”所祭主要是祖丁、丁(应是祖丁,少数可能是武丁)、父乙,即时王上二代以内的直系先王;非“子某”者不祭祀时王(武丁)的嫡父(父乙),所祭范围也不限于时王上二代以内的直系先王。王为“子某”求佑所祭也主要是上二代以内的直系:王为非“子某”求佑所祭主要是祖丁以上先王以及旁系先王。可见“子某”较非“子某”与时王的关系要密切得多。“子某”族是由先王的部分未即位的王子在其父王卒后从王族中分化出去所建立的家族;从武丁时的卜辞看,分化出去的时间大多在时王上二代以内(祖丁至小乙辈)。非“子某”族也是商先王的王子从王族中分化出去而建立的,但分化出去的时间要早得多,应该多在祖丁辈以前[37]。*(上匕中凶下十)族显然属于后者。

卜辞中*(上匕中凶下十)族曾率领族人在“京”从事农业活动。由于《毛诗·大雅·文王之什》云:“挚仲氏任,自彼殷商。来嫁于周,曰嫔于京”;《大雅·思齐》:“思媚周姜,京室之妇”;《大雅·皇矣》:“依其在京,侵自阮疆”;《大雅·下武》:“三后在天,王配于京”;《大雅·公刘》:“乃觏于京”;“于京斯依”等,所以很多学者认为殷墟卜辞中的“京”即《大雅》中的周人旧居,即周人所迁的岐下周原,况且在今周原遗址附近有地名“京当”者。

这个意见同样值得商榷。《诗·大雅》主要歌颂周先祖功烈,其中的“京”自然指周人旧都,或为公刘所居之豳,或为太王所居之岐下。但殷墟卜辞属商人记载,所记的“京”不见得和周人有什么关系,反倒与商人旧都有关。现将相关卜辞摘录如下:

(12)癸亥卜*(上宀下万)贞令*(上匕中凶下十)…京。 (《合》5715 一期)

(13)贞勿令*(上匕中凶下十)田于京 二告。 (《合》10919 一期)

(14)丙戌卜贞令犬延于京。 (《合》4630 一期)

(15)贞勿令犬延田于京。 (《英》834 一期)

(16)贞呼犬*于京。 (《合》5667 一期)

(17)贞王勿往于京。 (《合》5667 一期)

(18)京受黍年。 (《合》9980 一期)

(19)…卯贞王令*(上匕中凶下十)田于京。 (《合》33220 四期)

(20)贞今日*(上匕中凶下十)步自京。 (《合》32864 四期)

(21)乙丑贞王令*(上土下収)田于京。 (《合》33209 四期)

(22)…卜王令…田于京。 (《合》33221 四期)

(23)癸丑卜王令介田于京。 (《屯》232 四期)

有理由说例(12)至(23)的“京”是指一个地方。《甲骨文合集》卜辞的一期为盘庚、小辛、小乙、武丁,相当于邹衡先生殷墟文化分期的一至二期;四期为帝乙、帝辛,相当于殷墟文化分期的四期。由上述卜辞记载可知,“京”这个地方到帝乙、帝辛时期还处在商人有效控制的势力范围之内,考古学上也应处在商文化的分布范围内。但我们知道商文化在关中地区的年代下限为殷墟二期,大致在殷墟二、三期之交就已经完全撤离,周原遗址在帝乙、帝辛时根本不属于商人的势力范围(详后);卜辞中的“京”自然也就不在那里,当然也不在关中地区。

从卜辞中可知,商王经常往来于“京”这个地方,从事田猎或农业生产,因此这个“京”应在商王朝畿内或其附近。朱凤瀚先生认为可能在今郑州西部,即《左传·隐公元年》“京城大叔”之“京”,在今河南荥阳东[38]。郑州有早商文化的都城,为商王朝前期的政治中心;虽然盘庚之后迁殷,但作为故都旧地,仍处在商王朝有效控制之下,与卜辞吻合。因此这个意见可以信从。

西周金文中也提到“京”或“京师”,如《多友鼎》:“惟十月,用玁狁方兴,广伐京师,告追于王。命武公:‘谴乃元士,羞追于京’。武公乃命多友率公车羞追于京师。癸未,戎伐筍,衣俘,多友西追。甲申之晨,搏于桼……衣复筍人俘。或搏于龏……追搏于世……至于杨冢……”;又如《克鎛》:“王亲令克遹泾东,至于京师……”。李学勤先生认为这里的“京师”即公刘所居豳地,“筍”即旬邑,“桼”即漆,“龏”即共,均在泾河中上游[39]。可见西周金文与《诗·大雅》中的“京”是一致的,也是题中应有之意。

*(上匕中凶下十)族为商王族的一支,以及对殷墟卜辞中的“京”在今河南的认识,从文字学的角度否定了商代晚期嬴秦曾活动于甘、陕一带的可能性。下面从考古学的角度申论之。

假如中潏曾去商归周,在考古学上就得回答中潏及其族人在归周前使用何种考古学文化,在归周后又使用何种考古学文化;如果前、后不同的话,这个转变发生于何时、何地?

刘军社先生认为转变发生在周原,那里的壹家堡第一期文化和第二期文化“是早期秦族或其中一支的文化”[40]。由于壹家堡第一期文化中折裆鬲、假腹豆等商文化的典型器物的数量占全部陶器的半数以上,所以其性质为商文化,当然也包括少量的郑家坡文化及北方古文化的因素;壹家堡第二期遗存以联裆鬲为主,因此可以归入先周文化的范畴(或郑家坡文化)。换言之,他认为秦人在壹家堡第一期时还主要使用商文化,到第二期时则基本改用先周文化了[41]。牛世山先生认为:“中潏之子蜚廉与商王帝辛同时,中潏应与商王帝乙同时,或可早至文丁之时,即其时代大致在殷墟文化三、四期之交前后,……中潏既然归周,就应使用先周文化了”,而中潏以前秦先公使用的文化,“应是关中地区的商文化了”[42]。张天恩先生也认为,“关中西部的商文化中确应该包含有嬴秦氏族了。……嬴秦族在关中西部的京当型商文化中,不可能是主体,所占的比例必然很有限”[43]。

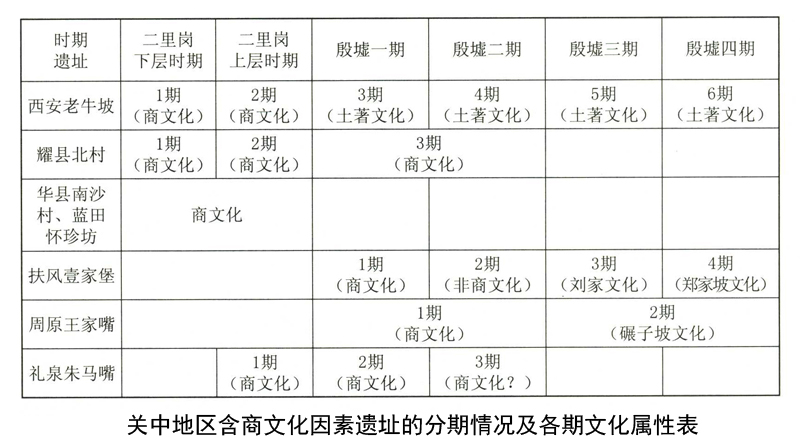

这个问题涉及关中地区商时期考古学文化的变迁,因此这里参考雷兴山先生的意见[44],把关中地区含商文化因素遗址的分期情况及各期文化属性制成下表:

由上表可知,从殷墟三期开始,无论是关中西部,还是关中东部,均无商史化的分布。换言之,在殷墟三期,商人已经撤出了关中地区,那里也不再是商人经营的范围。壹家堡遗址商代文化的地层序列具有普遍意义,并在近年被新的发掘所证实。根据2001年对周原王家嘴的发掘,其考古学文化的年代序列为:第一期为商文化“京当型”,年代相当于殷墟文化一至二期;第二期为“碾子坡文化”,年代相当于殷墟文化三至四期,下限不晚于商、周之际。关于“碾子坡文化”的族属在学界尚有争议,但不是商人的遗存则无疑义。王家嘴的发掘同时也使壹家堡遗址第4期文化的年代上限有修正的必要。

诚如牛世山先生所言,中潏的年代在殷墟文化第三、四期之间。如果中潏“去商归周”的说法成立,那么他及其族人在“归周”后使用的考古学文化的年代自然就落在了殷墟四期,扶风壹家堡的层位关系显示它是郑家坡文化,而郑家坡文化被很多学者归为先周文化。这个考古学现象和上述先生们的观点并不矛盾。同理,中潏及其族人在“归周”前使用的考古学文化自然应在殷墟三期的文化中去寻找,扶风壹家堡和周原王家嘴的层位关系显示它是刘家文化或碾子坡文化。但无论刘家文化或碾子坡文化都不是商文化,这便和上述先生的观点发生了尖锐的矛盾。又因为到了殷墟三期关中地区已经没有商文化的分布点,于是中潏的年代(殷墟三、四期之间)和他及其族人曾使用商文化的假说便有了不可调和的冲突。

刘军社先生把中潏的年代提前到殷墟二、三期之间,他说:“可知恶来与纣同时,约当殷墟四期偏晚,其父蜚廉大致相当于殷墟三、四期之交,其祖中潏大致是殷墟三期时候的人。又据文献记载,文王大致相当于殷墟四期,与秦人先祖恶来同时。王季约当殷墟三期偏晚,与秦祖蜚廉同时。太王约当殷墟二、三期之交,或与秦祖中潏的时代相当。秦先祖与周先祖以及与殷墟文化时间上的对应关系的基本被确定,就为我们将其联系起来而加以分析提供了方便。”此说不确,《史记·秦本纪》讲蜚廉、恶来“俱以材力事殷纣”,则他们与纣同时,相当于殷墟四期偏晚;中潏的年代可提前至帝乙,最多也只能跨一王提前至文丁,而文丁与王季同时,《竹书纪年》云:“文丁杀季历”。

总之,关于秦先祖中潏曾“去商归周”,并由此推导出嬴秦此前使用商文化、此后使用先周文化的说法得不到考古学材料的支持。

四、甘肃东部秦文化的年代

1982年至1983年,北京大学考古系、甘肃省文物队在甘肃省甘谷县盘安乡毛家坪找到了西周时期的秦文化遗存。发掘居址200平方米,有灰坑、残房基地面等,发掘者将之分为四期,认为年代从西周早期延续到战国中晚期;墓葬31座,发掘者将之分为五期,分别相当于西周中、西周晚、春秋早、春秋中、春秋晚及战国早期。由于发掘的西周墓均西首向、屈肢葬,与关中地区的东周秦墓的传统葬式相同;墓内出土的鬲、盆、豆、罐等陶器亦与后者的同类器一脉相承,故赵化成先生判断其为西周时期的秦墓,并进而把居址的文化遗存(A组遗存)推定为西周时期的秦文化。

此前学者讨论早期秦文化多囿于文献记载或关中地区东周时期的材料,由于资料的匮乏,对秦文化发祥地的甘肃东部却无从谈起。毛家坪的发掘则把秦文化的编年猛然推进到西周时期,在认识上是个很大的飞跃,在学术史上有里程碑的意义,并对相关问题的探讨产生了很大影响。赵化成先生说:“毛家坪西周时期秦文化年代上限可至西周早期,这说明,至少在这一时期秦人已经活动于甘肃东部地区了。再则,西周时期秦人的基本生活用品已经周式化了,那么,由原来的文化转变为现在这种情况须有一个过程,这个过程的开始自然至迟在商代晚期就应当发生了。……考古发现和文献记载都表明,秦人至迟在商代末年已经活动于甘肃东部,也就是说已经在西方了”。[45]

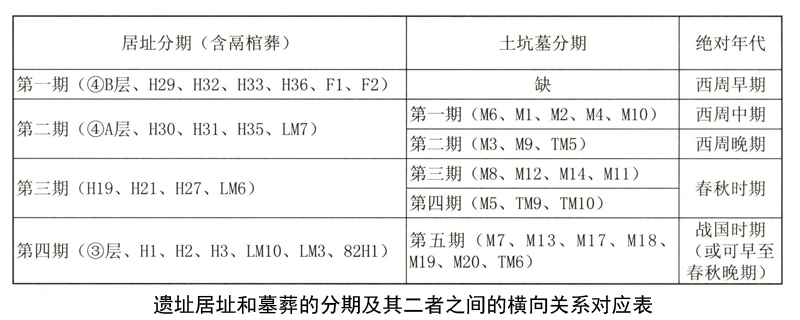

居址区位于遗址北部低平处,墓葬区在毛家坪村南约50米的第三级梯田,位于居址发掘点东南100米处。赵化成先生曾分别对居址和墓葬进行分期,推定其绝对年代,并建立起二者之间的横向对应关系[46],如下表:

近年滕铭予先生对表中各期文化遗存的绝对年代提出修正意见。与陕西武功郑家坡和扶风壹家堡的材料相比较,她认为毛家坪居址第一期的长体筒状细绳纹瘪裆鬲(如H29:1和T1④B:1),其形态与扶风壹家堡四期的同类器相似(T31③G:59);在郑家坡早、中期遗存中也有长筒状的瘪裆鬲;此外,毛家坪Ⅰ式深腹盆的形态亦与壹家堡四期的深腹盆(T31③C:49)相近;再根据周式鬲由高到矮、周式盆由深腹到浅腹的演变规律,她认为毛家坪居址第一期文化遗存的年代应与壹家堡四期或郑家坡晚期相当,“大体在殷墟四期到商周之际”[47]。

毛家坪遗址发掘面积较小,遗址等级不够高,由此了解西周时期秦文化特点毕竟不够全面。2004年早期秦文化项目正式启动,此后的数年间除了对西汉水、牛头河流域的调查外,还发掘了礼县西山坪、大堡子山等遗址,再加上此前甘肃省考古所对礼县圆顶山墓葬的发掘,大大丰富了甘肃东部秦文化的资料,也为细致的分期断代研究准备了条件。

由于古代居址所出陶器一般为日常生活用品,墓葬所出多为有意识、有目的制作和随葬的,二者在器类形态方面均有较大差别,因此在类型学的年代研究中居址和墓葬的陶器应该分开进行。目前学界争议的焦点是毛家坪居址第一期的年代,即秦文化的年代上限问题;至于墓葬的年代,毛家坪和近年发掘的西山坪秦墓均能到西周中期,争议不大。因此这里主要探讨两处遗址居址陶器的编年,至于墓葬材料拟另文讨论。又由于战国中期秦文化面貌发生巨变,故研究的年代下限为战国早期。

1.毛家坪遗址

居址陶器有鬲、盆、豆、甗、喇叭口罐、圆腹罐、侈口罐等。

鬲 可分锥足和柱足两型,以前者为主,后者仅一件。

A型 锥足鬲。根据颈、肩特征及高宽比可分2型。

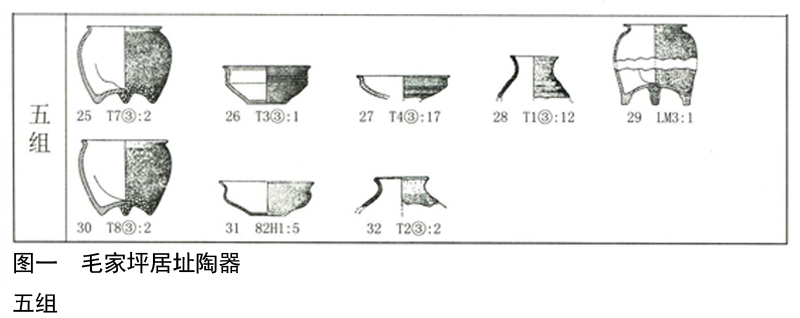

Aa型 缩颈鼓肩,可分5式。

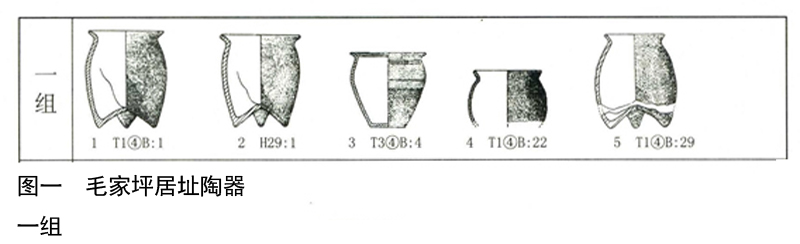

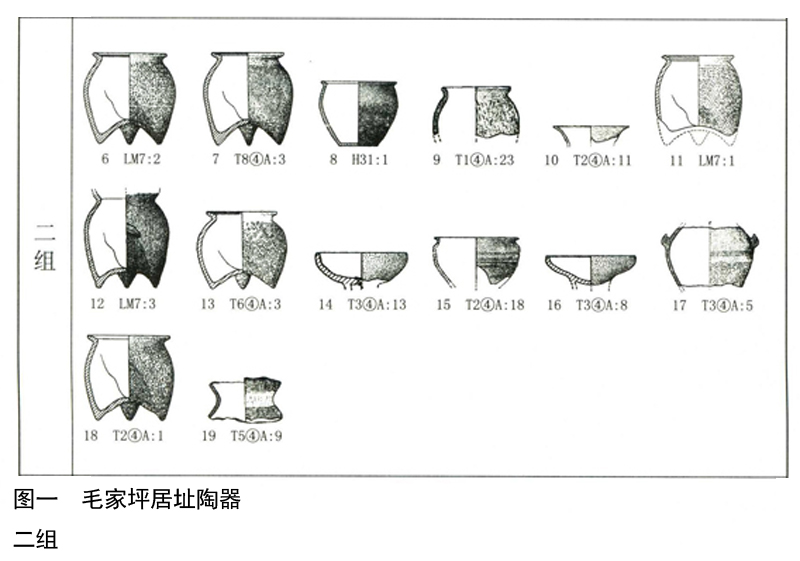

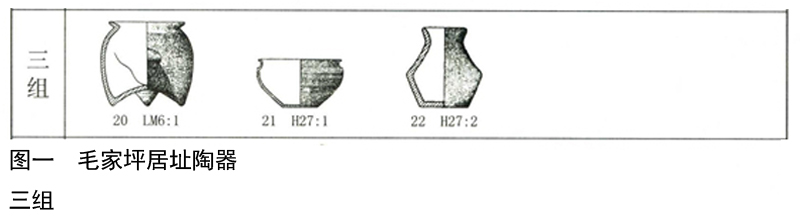

Ⅰ式 高长体,侈口,沿下角大于90°,沿面多有一周弦纹;束颈不明显,溜肩,深腹,瘪裆较高,三足间距较小,足根饰横绳纹(图一:1)。有的口径较大(图一:2)。

Ⅱ式 高长体,口沿稍窄,沿下角近90°,束颈明显,肩略鼓,底较高(图一:6、7)。

Ⅲ式 体近方,侈沿近平,缩颈,鼓肩(图一:13)。

Ⅳ式 扁体,侈沿较平,沿下角小于90°,缩颈,鼓肩,裆较低,三足间距较大,底部有少量细麻点纹(图一:20)。

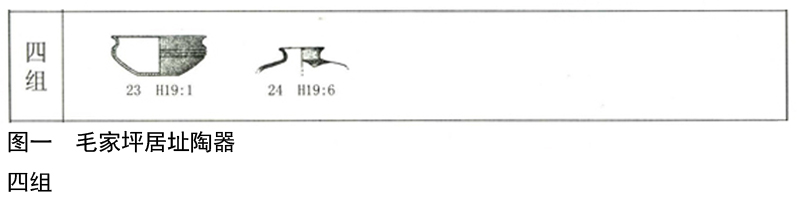

Ⅴ式 扁体,窄平沿,缩颈,肩部鼓突,裆低平,裆部饰大麻点纹(图一:25、30)。

Ab型 简状深腹,沿稍窄,内外侧施凹弦纹,沿下角近90°,溜肩,瘪裆明显(图一:11)。

Ac型 圆肩方体,侈沿近平,沿下角近90°,颈部不明显,裆微瘪,底较高(图一:18)。

Ad型 高长体,最大径在腹下部。斜直沿,沿外施绳纹,足根肥大(图一:5)。

B型 柱足鬲。平沿,束颈,鼓肩,实足根较高(图一:29)。

盆 可分7式。

Ⅰ式 宽沿外侈,深腹,腹下部饰绳纹交错而成的菱格纹(图一:3)。

Ⅱ式 侈沿稍窄,腹部略浅(图一:8)。

Ⅲ式 窄平沿,有肩,腹较深(图一:15)。

Ⅳ式 窄平沿,腹较浅(图一:21)。

Ⅴ式 浅腹。如图一:23。

Ⅵ式 敞口,浅腹,小平底(图一:26)。

Ⅶ式 敞口,曲腹,小平底(图一:31)。

豆 弧盘,可分2式。

Ⅰ式 腹较深,口微敛(图一:14、16)。

Ⅱ式 腹较浅,出沿(图一:27)。

喇叭口罐 口径较小,深腹,肩部有两个鸟头形小鋬(图一:10、17)。

圆腹罐 可分2式。

Ⅰ式 体较大,口沿外侧及腹部均饰绳纹(图一:4)。

Ⅱ式 体较小,腹部有稀疏划纹(图一:9)。

侈口罐 长束颈,溜肩,折腹。如毛H27:2。

甗 上部甑残,腰内无箅隔,下部鬲锥足较高,上腹部有横鋬(图一:12、19)。

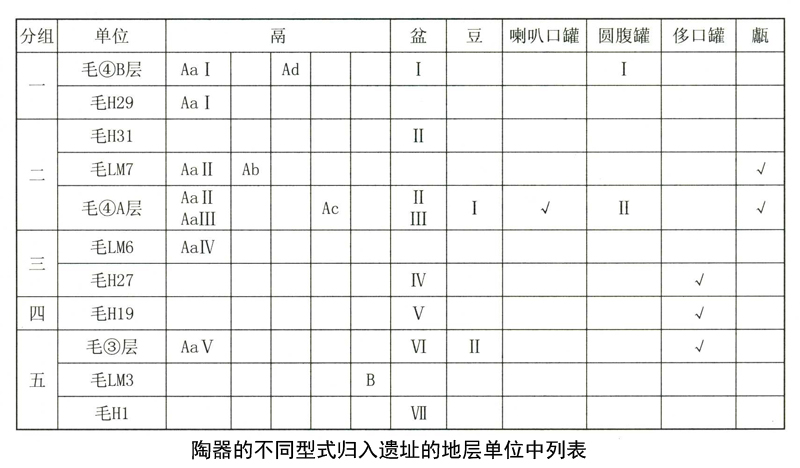

可将上述陶器的不同型式归入遗址的地层单位中,如下表:

根据发掘报告介绍的地层关系,毛H29、H31、LM7均开口于④A层下,有的打破④B层。毛LM6、毛H27、毛H19均开口在③层下,有的打破④A层。毛LM3、毛H1均开口于②层下,有的打破③层。器物式别的逻辑变化与地层堆积的早晚次序是完全一致的。再参考陶器型式的重叠现象,可将上述地层单位合并成五组。五组就是五期,与原报告的分期大同小异;只是原报告的第三期年代跨度较大,而且毛H19陶盆形制与前期的远,与后期的近;故将毛H19单独划分出来为一期。在这个分期表中,一-三期组衔接紧密,三、四组之间尚有缺环。

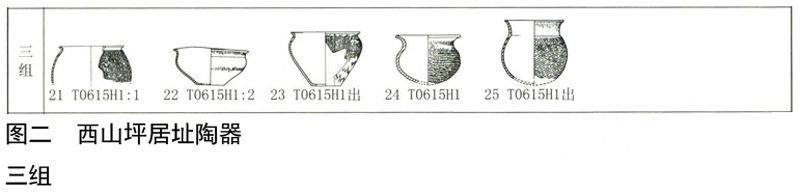

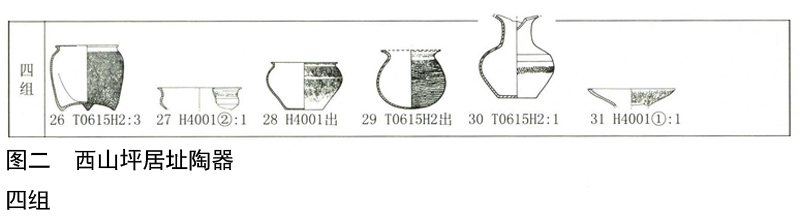

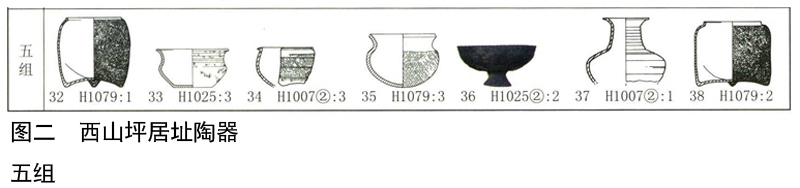

2.西山坪遗址

居址陶器有鬲、釜、瓮、盆、豆、喇叭口罐、侈口罐等。

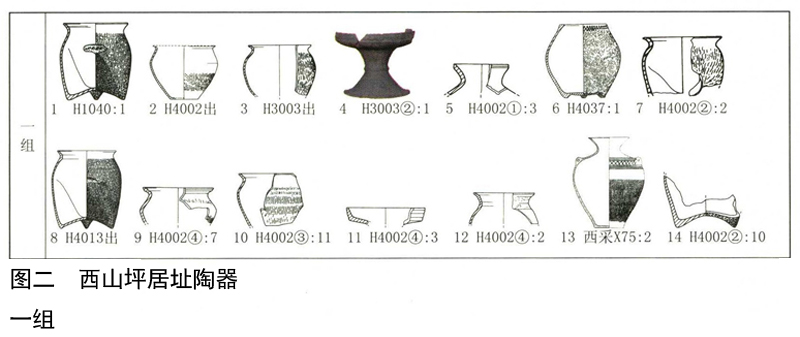

鬲 皆为A型锥足鬲,有2个亚型。

Aa型 筒状深腹,可分5式。

Ⅰ式 侈口,沿下角大于90°,口沿内外侧各有一道凹弦纹,束颈不明显,溜肩,上腹部瘪裆开始的位置较高,且饰鸡冠状鋬;裆底部较低。腹部饰纵向中细绳纹,裆底及足部饰横向粗绳纹(图二:1、8,图三:5)。

Ⅱ式 侈沿较平,沿下角等于或小于90°,口沿内外侧各有一道凹弦纹,肩稍鼓,上腹部瘪裆位置有横錾,裆更低,裆底及足部饰细麻点纹(图二:15)。

Ⅲ式 侈口,窄沿,短颈,鼓肩。如图二:21。

Ⅳ式 窄平沿,短颈,裆低平,裆及足部饰大麻点纹(图二:26)。

Ⅴ式 敛口,沿退化,其他同上式(图二:32、38)。

Ab型 方体,口沿较窄,短颈,圆鼓肩,裆较低,底、足饰麻点纹(图二:20。

釜 可分2型。

A型 浅腹,尖圆底。可分2式。

Ⅰ式 宽沿外撇,束颈(图二:24)。

Ⅱ式 斜沿,鼓肩(图二:35)。

B型 深腹,圜底。可分2式。

Ⅰ式 侈口,高领(图二:25)。

Ⅱ式 矮领,垂腹(图二:29)。

盆 可分2型。

A型 宽颈,多折肩,可分6式。

Ⅰ式 侈口,折肩,深腹(图二:2),西H3003②:3、4。

Ⅱ式 侈口,腹较深(图二:9)、西H4037:4。

Ⅲ式 宽平沿,沿下角变小(图二:16)。

Ⅳ式 窄平沿,腹较浅(图二:22)。

Ⅴ式 窄平沿,浅腹(图二:27)。

Ⅵ式 敞口,浅腹(图二:33),西H1007②:5。

B型 缩颈,圆肩。可分5式。

Ⅰ式 侈口,宽沿,圆腹(图二:3)。

Ⅱ式 侈口,斜腹(图二:10)。

Ⅲ式 侈口,窄平沿,斜腹(图二:23)。

Ⅳ式 窄平沿,腹较浅(图二:28)。

Ⅴ式 敛口,下腹急收(图二:34)。

豆 可分2型。

A型 弧盘,豆柄细短(图二:36)。

B型 折盘,尖圆唇,盘外壁有三道凹弦纹,束腰倒喇叭形柄座,柄中部往往带凸棱(图二:4、11、17)。

喇叭口罐 可分4式。

Ⅰ式 口径较小,深腹,肩部有鸟头形双穿(图二:13)。

Ⅱ式 敞口,口径略等于肩径(图二:18、l9)。

Ⅲ式 口径大于肩径,颈部加长(图二:30、31)。

Ⅳ式 长颈,颈部有多道平行凹弦纹,鼓腹(图二:37)。

侈口罐 侈口,束颈,圆肩(图二:5、12)。

蛋形瓮 敛口,沿下按捺窝点状纹,鼓腹,有三个实足根(图二:6)。

可将上述陶器的不同型式归入遗址的地层单位中,如下表:

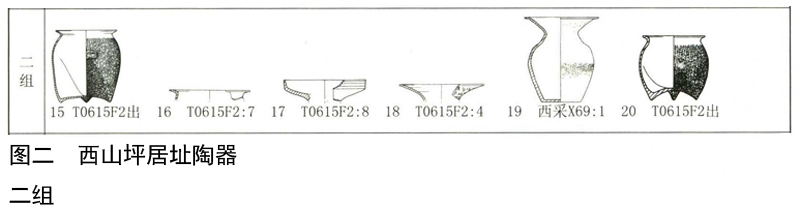

按照器物型式的重叠关系,可把上述单位合并成五组,这五组陶器形制变化前后衔接紧密,没有缺环。

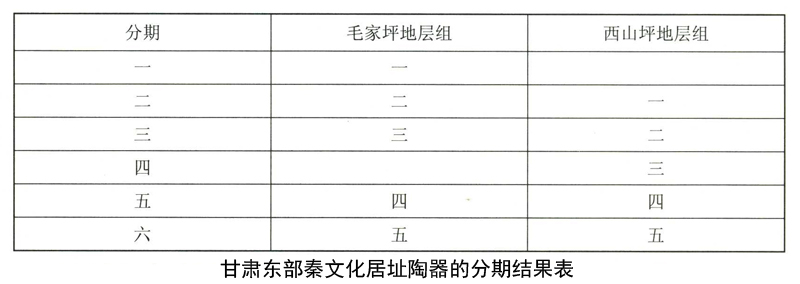

根据同型同式的器物,运用“桥联法”,可把毛家坪和西山坪两处遗址的地层组横向对应起来。毛LM7:1(图一:11)为一件筒状深腹瘪裆鬲,形制与西山坪AbⅠ式鬲雷同;毛家坪Ⅱ式陶盆与西山坪AⅠ式陶盆酷似;可知毛家坪第二组相当于西山坪第一组。毛家坪V式盆与西山坪AV式盆形制相同,可知毛家坪第四组相当于西山坪第四组。由此建立起两处遗址地层组之间的横向对应关系,并得到甘肃东部秦文化居址陶器的分期结果,如下表:

西山坪B型豆极具时代特征,在关中地区出现在西周晚期,如周原ⅠA1M9:63(图三:10)。其尖圆唇、折盘的特征还沿袭到春秋早期,如三门峡虢国墓地所出,只是豆柄中部的凸棱往往消失。该型豆习见于关中地区西周墓,在西周中期偏晚阶段为方唇,到西周晚期演化为尖圆唇。B型豆主要出在西山坪第一组单位,在西H4002中它与AbⅠ式鬲直接共存(图二:7、11、14),可知西山坪第一组年代为西周晚期。此外,毛家坪AaⅡ式鬲亦可在关中地区找到类似者,如周公庙03C11:3、沣西T1(周):1(图三:7、8),同样具备缩颈鼓肩、深腹瘪裆的特征,年代为西周晚期。西山坪第一组喇叭口罐的形制与周原凤雏甲组基址T36⑨b:7(图三:14)酷似,而凤雏甲组基址的③层为西周晚期地层。由此可知,上表中的第二期为西周晚期。

西山坪第二组还出B型豆盘,如上所述,该型豆的使用年代能下延到春秋早期,如甘肃礼县大堡子山21号建筑基址属春秋早期,其夯土中夹有此类豆盘。西山坪T0615F2所出Ac型鬲与陕西陇县店子M15:3酷似,后者年代为春秋早期。第三期陶鬲普遍在裆底部饰麻点纹,这也是秦鬲进入春秋时期的特征。可知第三期为春秋早期。

西山坪BⅠ式陶釜束颈、高领的特征与宝鸡谭家村M23:2相同,后者年代为春秋中期;AⅢ式陶盆与陇县店子M267、M268、M276等春秋中期墓葬所出陶盆形制相同。故第四期为春秋中期。

第五期的AbⅣ式鬲、AV式盆、Ⅲ式喇叭口罐与陇县店子M31、M99、M129、M275等春秋晚期墓葬所出相似。故第五期为春秋晚期。

西山坪AbV式鬲与陇县店子M74:13相似,毛家坪Ⅶ式盆与店子M61:1、M66:2酷似,西山坪Ⅳ式喇叭口罐与店子M87:2形制相同。店子的这几座墓属战国早期,故第六期为战国早期。

居址陶器以秦式深腹鬲最具代表性,主要有缩颈鼓肩(Aa)和筒状深腹(Ab)两个亚型,从西周至战国的形态演化序列完整。西周晚期的这两型鬲都源自毛家坪④B层的侈口深腹瘪裆鬲(AaⅠ式),前后衔接紧密,中间再插不进别的型式,故第一期的年代只能落在西周中期。毛家坪I式盆侈口宽沿、折肩深腹的特征与沣西97SCDT1③:2(图三:4)酷似,后者年代为西周中期,亦可作为断代的参考。此外,关中地区西周中期亦有高长体瘪裆鬲(图三:3)

毛家坪遗址发掘时,关中地区西周的材料还不是很丰富,况且周隔的演变一般遵循从高体到扁体、从深腹到浅腹、从瘪裆明显到不明显的规律,所以以前把毛家坪居址第一期断在西周早期,甚至更早。现在看来,西周陶器的谱系相当复杂,陇右和关中所属文化区不同,陶器的地域性很突出。结合这几年在甘肃礼县的发现,可以说西周中晚期至春秋早期秦居址的陶鬲多深腹瘪裆,而且瘪裆开始位置较高,裆底却较低,可视作秦式鬲的自身特点,与同时期乃至更早的周式隔区别明显,不能作为类比断代的依据。值得一提的是,陕西周公庙遗址出土一种深腹鬲,斜沿仰角大,沿面有凹弦纹;腹较深,饰交错绳纹,瘪裆位置高,上有凹凸附加泥条,类鋬;但裆部低,裆底及足根饰粗绳纹,绳纹施压方向与腹部绳纹截然不同;根据共存器物其年代被定在西周中、晚期。这些特征与礼县西山坪的AbⅠ式鬲完全相同,唯秦鬲腹更深,略呈筒状。因为这种器物初看形态近同于西周早、中期的卷沿联裆鬲,被周公庙考古队称为“复古式大鬲”,公布的资料有周公庙04H2:69、周公庙03C11:3(图三:3、7)[48]。研究者认为这种鬲裆上部施粗鋬的作风不见于先周时期关中西部诸考古学文化,“而是来源于甘肃东部地区的因素”[49]。现在可以明确地说,它是来自甘肃东部的秦文化因素,反映了西周时期周、秦文化的交流。

将毛家坪第一组断在西周中期的另一个理由是陶器口沿及器身纹饰的风格。本文所分AaⅠ式鬲沿面出现弦纹,AaⅡ、AbⅠ式鬲口沿内外缘普遍各施一道凹弦纹。比较关中地区材料,如周公庙遗址的陶鬲(包括联裆鬲和仿铜柱足鬲),是在西周中期沿面开始出现单道弦纹,到了西周晚期普遍饰两道或多道弦纹,时代特征很鲜明。此外,周公庙陶器纹饰在西周早期以中粗绳纹为主,条理清晰,触之有“扎手感”;到西周中期中细绳纹有所增加,印痕较浅,无叫显扎手感,“开始出现几乎不见于第一、二期的交错绳纹”[50]。毛家坪第一组陶器绳纹细而零乱,多饰交错绳纹,符合西周中期的特征。

以前有学者认为毛家坪秦鬲与郑家坡文化的筒状鬲相似,进而认为早期秦文化与郑家坡文化同源。但所举类比材料属郑家坡一期(H2:5)和二期(H9:6),年代为二里岗上层和殷墟一期[51];与西周秦文化间隔过大。事实上郑家坡文化一、二期的筒状鬲口沿以下腹部较直,不像秦鬲那样缩颈鼓肩,且裆底足根饰横绳纹;器表的麦粒状绳纹也与秦鬲迥异。况且郑家坡的筒状鬲发展到殿墟四期变得低矮,体近方形,与秦鬲的差别更大。因此,早期秦文化和郑家坡文化无论从地域还是年代上都没有关系。

总之,就目前的材料而言,甘肃东部秦文化的年代上限为西周中期。

明确了这一点,可以从整体上更好地把握秦文化的发展阶段。如果把视野放得更宽广一些来看,秦文化、楚文化、晋文化等东周列国文化的器物大多是从周文化这个母体中脱胎而来的,它们器物群的自身特点也大多从西周中期才开始显露,其中陶器的特点出现得早一些,铜器的特点出现得晚一些,但到了春秋中期,整体器物群的自身风格均告形成。比如楚式鬲的特点在西周中晚期已经出现,但楚式铜器的特点是在春秋早中期才表现出来的;近年在丹江上游发现的西周时期文化遗存,在西周早期与关中地区基本一致;到西周中晚期,柱状实足的楚式鬲出现,与关中的差别非常明显[52]。同样,秦文化陶器的自身特点在西周中晚期开始显露,春秋以后越来越强烈,如陶鬲的缩颈、鼓肩,陶罐的喇叭形口,并出现了一些新特点,如鬲足的麻点纹等;与列国文化发展的总体规律基本一致。

如果说甘肃东部秦文化的年代上限为西周中期,那么自然就不能推论嬴秦在商代晚期已经活动在那里。接下来需要回答一个问题:商代晚期至西周早期甘肃东部文化遗存的面貌如何?族属如何?

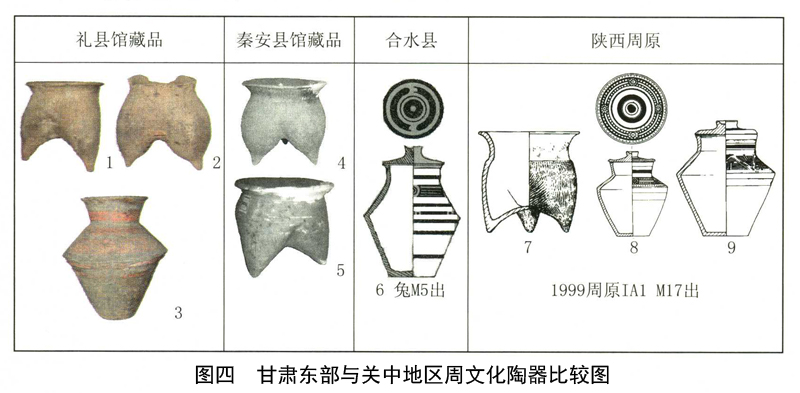

除了寺洼文化外,那里主要分布着与关中地区面貌基本一致的周文化遗存。上世纪五十年代的调查,就已发现周文化遗址57处(简报称为“周代遗址”),限于甘肃东部地区的天水、武山、陇西、西礼、平凉、泾川、庆阳、宁县等地,简报公布有出土于天水的两周中期的绳纹鬲、绳纹簋,并推测周文化遗存的年代上限“当在周初殷末之间”[53]。随着以后的发现,这类遗址的数量增至上百个,其中有相当一部分遗址周文化遗存的年代可到西周早期甚至更早,如天水董家坪遗址就出有标准的西周早期瘪裆鬲[54]。

甘肃东部这一阶段周文化遗址的分布,可以分为泾河上游地区、渭河上游谷地及其支流地区、西汉水上游地区三大块。第一地区如灵台白草坡[55]、姚家河[56]、洞山、西岭的西周早期墓,合水兔儿沟、庆阳巴家咀的先周文化墓葬[57],崇信于家湾的先周至周初的墓葬等[58]。在合水九战寺洼文化遗址中也出过先周式陶鬲。泾河上游是周人的龙兴之地,地理位置相当重要,铜陶器物的风格及葬俗也是典型周式的。以崇信于家湾墓地为例,在那共发掘16座墓,2座马坑;人骨头向均朝北,除M20为仰身屈肢外,余皆直肢葬;无腰坑、殉狗。墓内多随葬一陶鬲,或有圆肩罐及小件。马坑内骨骼排列无序,相互叠压,甚至身首异处,按照罗西章先生的说法[59],应属典型的姬姓周人的埋法。M20人骨下肢轻度弯曲[60],与秦人的卷屈特甚葬式不同。

第二地区如陇西西河滩、清水县等处。西河滩的资料尚未报道,据说清理的16座墓葬均为直肢葬,陶器与关中相同[61],应属周文化遗存。在秦安杨寺曾清理一座西周中期偏早阶段的残墓,仰身直肢葬式;内出寺洼文化系统的单耳夹砂红褐陶鬲5件,还有周式的绳纹灰陶鬲1件、簋4件[62]。该墓的族属为周人抑或戎人尚难判断,但反映出当时二者之间影响之强烈、接触之密切。渭河上游乃周人西方的屏障,又是寺洼文化的分布区,从商代晚期周人就开始大力经营之,文献记载的文王伐犬戎应即其事,而征伐必定带来文化交流。天水秦安博物馆藏品中有一件锯齿状口沿的绳纹瘪裆灰陶鬲,年代及文化特征属于先周;一件斜领乳状袋足绳纹鬲,足端呈尖锥状,年代已到先周晚期(图四:4);一件立沿耳鼓腹分裆铜鬲,具有典型的商末周初风格[63]。此外,张家川回族自治县博物馆藏有一件商晚期的柱足铜鼎,饰简化的饕餮纹[64]。由此可见,这些商代晚期周人习用的器型在渭河上游谷地大量出现,是周文化西进的结果。

第三地区迄今尚未发掘到西周早期的墓葬,但在2004年的调查中却发现多处可到西周早期的遗址,如红河六八图、大堡子山、石沟坪等。在盐官镇高楼子遗址、永兴乡蒙张遗址、城关镇鸾亭山遗址都采集到高领袋足鬲的鬲足或鬲裆,年代为商代。今礼县博物馆藏有完整的高领袋足陶隔,扁柱状实足根,年代可到殷墟一、二期。此外,博物馆还藏有相当于商末周初的高弧领绳纹联裆陶鬲、带红彩的折肩陶罐(图四:1、3);以及一件商代晚期的柱足铜鼎,传出雷神庙遗址;一件同时期的乳丁纹铜簋,传出盐官镇遗址;和一件双耳铜鬲[65]。这些先周文化的器物是当时周人势力进入西汉水上游的明证,其原因也和渭河谷地相同。当然,这里有它资源上的特殊性。礼县盐官镇一带自古生产食盐,秦人以擅长养马而著名,很大程度上得力于那里的食盐供应。秦代在礼县设有“西盐”令丞,见于西安相家巷秦封泥。到唐代盐业还很兴旺,杜甫有诗颂之。关中本土不产食盐,而它又是人类生活须臾不可离的重要物质,周人兴起于关中西部,进入陇南以控制那里的食盐资源就成为再自然不过的事情了。

这三个地区商代晚期至西周早期文化面貌有很强的共性。它们都有以联裆鬲为代表的遗存,与礼县博物馆所藏的高弧领绳纹鬲(图四:1)、彩绘折肩陶罐(图四:2)相同的器型亦见于崇信于家湾M10、合水兔儿沟M5(图四:6)、合水九站[66],以及1999周原IA1M43、M17(图四:7-9)[67],可知是周人的传统器物。它们都有柱足鼎、双耳鬲等商末周初风格的铜器。它们都有以高领乳状袋足鬲为代表的遗存(图四:2、4),在礼县这种遗存的年代可能还要稍早。目前也很难在这三个地区的周文化中划分出不同地方类型。这与周文化本身的发展脉络相吻合:西周早期各地的周文化遗物有很强的一致性,西周中晚期地域特点增强,东周以后演变为列国文化。

周人在陇右的经营,为日后秦人的兴起奠定了坚实的基础。从文王算起,到穆王时嬴秦西迁,百有余年。秦人入迁陇右之初,不过是附庸;周制分封诸侯有“五十里”或“百里”之说[68],秦肯定连这样的待遇都享受不上;那种把整个甘肃东部或上述某一地区的周文化遗存都归入秦文化的说法显然没有顾及这个历史事实。当时嬴秦本族以及能控制的人群也一定很有限,到庄公伐戎,宣王赠兵七千,情况才发生了根本转变,至庄公受封为“西垂大夫”,秦的羽翼已覆及整个陇右;与之同时,西周晚期遗存中的秦文化因素也不断强化。张天恩先生曾说周王朝在殷末周初已经巩固了对陇山以西等后方的统治,此后把战略重点转移到东方,以至于引起该地局势在西周中期动荡不安[69]。可见秦人在这个地区的扩张,很大程度是在收复周人故地,而非新的开疆拓土。从这个角度理解嬴秦的西迁及崛起,虽不中,亦不远矣。

注释

[1]《水经注·汾水》:“汾水又南,与彘水合。水出东北太岳山,《禹贡》所谓‘岳阳’也,即霍太山矣。上有飞廉墓。飞廉以善走事纣;恶来以多力见知。周武王伐纣,兼杀恶来。飞廉先为纣使北方,还,无所报,乃为坛于霍太山而致命焉。得石椁,铭曰:‘帝令处父不与殷乱,赐汝石棺以葬!’死,遂以葬。”相同内容亦见《史记》,但今本《史记》(百纳本)中“使”作“石”,“葬”作“华氏”,系传抄讹误。《孟子·滕文公下》:“周公相武王,诛纣伐奄,三年讨其君,驱飞廉于海隅而戮之,灭国者五十,驱虎豹犀象而远之,天下大悦”,所记与《史记》、《水经注》不同。清梁玉绳《史记志疑卷四·秦本纪》曰:“孟子言‘飞廉戮于海隅’,而此言天赐石棺以葬于霍太山,妄也。”天赐石棺之事纯属虚妄,但不宜把蜚廉死葬霍太山的可能性也一起否定掉。《孟子》成书较《史记》早,但司马迁撰《秦本纪》参考了汉宫中保存的秦人国史,其真实性不容轻易怀疑。从蜚廉后人(孟增、造父等)主要活动在晋南汾河流域的史实看,那里是泰、赵先民的传统居住区。因此,蜚廉死葬霍太山较凶死于东海之隅的说法更可靠。

[2]林剑鸣:《秦史稿》,上海人民出版社,1981年。

[3]顾颉刚先生云:“又按<秦本纪>于蜚康之父中潏下云:‘在西戎,保西垂’,似乎商的末年中潏已受封西土,但细想起来,这句话是不可信的。首先是和商纣交战的对象只有东夷,在经典和金文中,纣并没有跟西戎作过交战;而且那时周人已很强大,不会允许商王朝在西垂拓土。第二个理由是中潏的子蜚廉和孙恶来都留在纣的身边,做纣的股肱心腹之臣,所以都给周人杀死在东方,和西戎不生毫末的关系。若说中潏另有儿子袭封西垂,那是谁呢?所以这如果不是司马迁的错记,就应该是秦人西迁之后,为了掩盖他们被迫移徙的耻辱,进一步表示自己和西戎的历史渊源,是由于夸耀门第的需要而杜撰出来的故事。”(《鸟夷族的图腾崇拜及其氏族集团的兴亡——周公东征史事考证四之七》,《史前研究》第202-203页,三秦出版社,2000年)笔者按:中潏所保之西垂,可理解为商之西垂或西土,包括晋南在内,如王玉哲、何清谷先生所言;商晚期亦曾伐戎,甲骨文中有伐羌之事。但若说中潏或他别的儿子曾去商归周,远徙陇右,为周王室保西垂,则在事理逻辑上不通。顾颉刚先生显然已经注意到了文献记载本身的矛盾之处。

[4]何清谷:《嬴秦族西迁考》,《秦文化论丛》第一集,西北大学出版社,1993年。

[5]《左传·僖公二十四年》:“昔周公吊二叔之不咸,故封建亲戚以蕃屏周。管、蔡、郕、霍、鲁、卫、毛、聃、郜、雍、曹、滕、毕、原、酆、郇,文之昭也。邗、晋、应、韩,武之穆也。凡、蒋、邢、茅、胙、祭,周公之胤也。”《书序》:“康王命作册毕分居里成周郊,作《毕命》。”郑玄注:“今其逸篇有册命霍侯之事,不同于此序相应。”唐兰先生认为武王已把霍侯封在霍;管、蔡反周,霍叔亦有罪;成王时封建诸侯,蔡叔子蔡仲复封为蔡侯,霍叔自然也应当复封;“那么,此逸篇封霍侯是成王时事,错简在康王时的《毕命》下了。”(《西周青铜器铭文分代史征》第59页,中华书局,1986年)

[6]顾炎武:《日知录》卷三十一《唐》条:“霍山以北,自悼公以后,始开县邑,而前此不见于传。”

[7]邹衡先生认为:“在襄汾县乔山以北和霍州市霍山以南的临汾盆地,虽亦分布有西周时期的晋文化遗物,但多属西周中晚期,而缺乏西周初年者。尤其是在洪洞县境内还有相当于殷墟四期遗址的分布,绝对年代约在商周之际,文化面貌亦似殷墟文化,而与早期晋文化绝然不同。所以,这一地区应该排除在晋始封地之外”;“临汾盐地既有霍、杨、贾等小国存在,所以不可能属于晋始封地”(《夏商周考古学论文集》(续集)第310-311页,科学出版社,1998年)。

[8]山西省文物管理委员会:《山西洪赵县坊堆村古遗址墓群清理简报》,《文物参考资料》1955年第4期。

[9]山西省文物工作委员会:《山西洪洞永凝堡西周墓葬》,《文物》1987年第2期。

[10]转引自韩巍《西周墓葬的殉人与殉牲》第19页注119,北京大学硕士研究生学位论文,2003年。

[11]同[4]。

[12]同[4]第151页。

[13]《逸周书·王会解》:“犬戎文马,文马赤鬣缟身,目若黄金,名吉黄之乘。”《汉书·王莽传》:“皇帝谦让,以概居之,未当天意,故其秋七月,天重以三能文马。”晋灼曰:“许慎说,文马缟身金精,周成王时犬戎献之。”

[14]《国语·郑语》:“史伯对曰:‘王室将卑,戎、狄必昌,不可偪也。当成周者,南有荆蛮、申、吕、应、邓、陈、蔡、随、唐……’”

[15]《竹书纪年》曰:“(槐)三年,九夷来御;(后泄)二十一年,命畎夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷。”《后汉书·东夷列传》:“《王制》云:‘东方日夷。’夷者,柢也,言仁而好生,万物柢地而出。故天性柔顺,易以道御,至有君子、不死之国焉。夷有九种,曰畎夷,于夷,方夷,黄夷,白夷,赤夷,玄夷,风夷,阳夷。故孔子欲居九夷也。”

[16]段连勤:《关于夷族的西迁和秦嬴的起源地、族属问题》,《秦文化论丛》第一集,第159-174页,西北大学出版社,1993年。

[17]同上注。

[18]王国维:《说耿》,《观堂集林》第523页,中华书局,1959年。

[19]王国维:《说商》,《观堂集林》第516页,中华书局,1959年。

[20]《后汉书·南蛮西南夷列传》:“昔高辛氏有犬戎之寇,帝患其侵暴,而征伐不克。乃访募天下,有能得犬戎之将吴将军头者,购黄金千镒,邑万家,又妻以少女。”“畎夷”和“犬戎”之名散见于《后汉书》的《东夷列传》、《西羌列传》和此传,可见其乃中国人对周边外族之称呼,亦难以将三传中的“畎夷”和“犬戎”统统划归一个民族。

[21]王国维:《观堂集林》第603-606页,中华书局,1959年。

[22]张天恩:《关中西部夏代文化遗存的探索》,《考古与文物》2000年3期。

[23]同[22]。

[24]赵化成:《甘肃东部和羌戎文化的考古学探索》,《考古类型学的理论和实践》,文物出版社,1980年。

[25]“犬戎”之名,在文献中主要见于商末、西周的史实;春秋以后仅见于《史记·匈奴列传》“西戎八国服于秦”之条,为“绲戎”。

[26]南玉泉:《辛店文化序列及其与卡约、寺洼文化的关系》,《考古类型学的理论和实践》,文物出版社,1980年。

[27]甘南藏族自治州文化局:《甘肃卓尼县纳浪乡考古调查简报》,《考古》1994年第7期。

[28]甘肃省文物考古研究所等:《甘肃临潭磨沟齐家文化墓地发掘简报》,《文物》2009年第10期。

[29]邹衡:《夏商周考古学论文集》(续集)第78页,科学出版社,1998年。

[30]黄汝城:《日知录集释》卷三,第94页,岳麓书社,1994年。

[31]同[21],第596-601页。

[32]《史记·秦本纪》集解引郭璞曰:“《纪年》云:穆王十七年,西征於昆仑丘,(遂)见西王母。”《穆天子传》注引《纪年》:“穆王十七年,西征昆仑丘,见西王母。其年来见,宾于昭宫。”

[33]“十七年,王西征昆仑丘,见西王母。其年,西王母来朝,宾于昭宫。”

[34]《左传·昭公十二年》:“昔穆王欲肆其心,周行天下,将皆必有车辙马迹焉。祭公谋父作《祈招》之诗,以止王心,王是以获没于祗宫也。”

[35]《穆天子传》:“曹奴之人戏觞天子于洋水之上。”《水经注·漾水》云此“漾水”即为今礼县西河一带的漾水;如此,穆王曾西巡至今西汉水上游一带?

[36]邹衡:《夏商周考古学论文集》第326-329页,文物出版社,1980年。

[37]朱凤瀚:《商周家族形态研究》第48-67页。

[38]同[37]第208、217页,天津古籍出版社,1990年。

[39]李学勤:《论多友鼎的时代及意义》,《新出青铜器研究》,文物出版社,1990年。

[40]刘军社:《从考古遗存看早期周秦文化的关系》,《考古与文物》2000年第5期。

[41]同[40]。

[42]牛世山:《秦文化渊源与秦人起源探索》,《考古》1996年第3期。

[43]张天恩:《关中西部商文化的族属讨论》,《考古与文物》(先秦考古),2002年增刊。

[44]雷兴山:《关中地区商文化初探》,《考古与文物》2000年第2期。

[45]赵化成:《寻找秦文化渊源的新线索》,《文博》1987年第1期。

[46]甘肃省文物工作队、北京大学考古学系:《甘肃毛家坪遗址发掘报告》,《考古学报》1987年第3期。

[47]滕铭予:《秦文化起源及相关问题再探讨》,打印稿。

[48]种建荣、雷兴山:《周公庙遗址商周时期陶器分期研究》,《西部考古》第三辑,三秦出版社。

[49]同[48]。

[50]同[48]。

[51]张天恩:《关中商代文化研究》第207页,文物出版社,2004年。

[52]张天恩:《丹江上游西周遗存与早期楚文化关系试析》,《周秦文化研究论集》,科学出版社,2009年。

[53]甘肃省博物馆:《甘肃古文化遗存》,《考古学报》1960年第2期。

[54]同[24]。

[55]甘肃省博物馆文物组:《灵台百草坡西周墓》,《文物》1972年第12期。

[56]甘肃省博物馆文物队等:《甘肃灵台县两周墓葬》,《考古》1976年第1期。

[57]许俊臣、刘得祯:《甘肃合水、庆阳县出土早周陶器》,《考古》1987年第7期。

[58]甘肃省文物工作队:《甘肃崇信于家湾周墓发掘简报》,《考古与文物》1986年第1期。

[59]罗西章:《周人车马坑》,《周秦社会与文化研究》,陕西师范大学出版社,2003年。

[60]甘肃省文物考古研究所:《崇信于家湾周墓》,文物出版社,2009年。

[61]同[24]。

[62]南玉泉、郭晨辉:《寺洼—安国系统陶鬲的序列》,《文物》1987年第2期。

[63]资料未公布,系参观所见。

[64]张天恩:《周王朝对陇右的经营和秦人的兴起》,《周秦社会与文化研究》,陕西师范大学出版社,2003年。

[65]资料未公布,系参观所见。

[66]北京大学考古系等:《甘肃合水九站遗址发掘报告》,《考古学研究》(三),科学出版社,1997年。

[67]周原考古队:《1999年度周原遗址IA1及IVA1区发掘简报》,《古代文明》(第2卷),文物出版社,2003年。

[68]《礼记·王制》:“天子之田方千里,公候田方百里,伯七十里,子男五十里,不能五十里者,不合于天子,附于诸侯,曰附庸。”

[69]同[64]。

秦始皇帝陵博物院2012/秦始皇帝陵博物院.—西安:陕西出版集团 三秦出版社,2011