您现在的位置:首页 > 研究论著 > 秦始皇帝陵博物院2012

汉文帝免除田租的年代考证

束江涛

内容提要 长期以来,根据《汉书》诸帝纪的记载,我们一直认为《汉书》在太初二年以前是以“十月为岁首”来撰写的,太初二年之后(包括太初二年)才改以“一月为岁首”来记述。然而,《汉书·食货志》在太初二年以前不仅存在以“十月为岁首”叙事的案例,也存在以“一月为岁首”叙事的案例,《汉书·食货志》记载的“乃下诏赐民十二年租税之半。明年,遂除民田之租税。后十三岁,景帝二年,令民半出田租”就是这样一则显例。那么,根据两个岁首之间的时间转换法则,这句话中的“赐民十二年租税之半”、“明年,遂除民田之租税”、“孝景二年,令民半出田租”相较于《文帝纪》、《景帝纪》里记载的“文帝十二年,三月,其赐农民今年租税之半”、“文帝十三年,六月,其除田之租税”、“景帝元年,六月,其除田之租税”就会延后一年,而“后十三岁”是个次第数,不是累计数,它是包括文帝十四年在内过了十三年的意思,因此这句话的完整意思是:文帝十三年,下诏赐民十二年租税之半,文帝十四年,遂除民田之租税,自此十三年后,景帝二年,令民半租。立足于此,大汉帝国总共免除了十一年的田租。

关键词 汉文帝 免除田租 岁首 后十三岁

自黄今言先生发表《汉代田税征课中若干问题的考察》一文以来,围绕着大汉帝国究竟是免除文帝十三年当年的田租还是此后十余年的田租,史学界存在争论[1]。然而,要解决这个历史悬案,必须先对汉文帝免除田租的年代问题加以疏证。

一、问题的提出

在《史记》[2]、《汉书》[3]中,直接跟“文帝十三年免除田租”一事有关的记载不多,主要如下:

1.“文帝十三年,……其除田之租税。”(《史记·孝文本纪》,第428页)

2.“景帝元年,五月,除田半租。”(《史记·孝景本纪》,第439页)

3.“文帝十二年,三月,……其赐农民今年租税之半。”(《汉书·文帝纪》,第124页)

4.“文帝十三年,六月,……其除田之租税。”(《汉书·文帝纪》,第125页)

5.“景帝元年,五月,令田半租。”(《汉书·景帝纪》,第140页)

6.“晁错又说:‘边食足以支五岁,可令入粟郡县矣;足支一岁以上,可时赦,勿收农民租。’上复从其言,乃下诏赐民十二年租税之半。明年,遂除民田之租税。后十三岁,孝景二年,令民半出田租,三十而税一也。”(《汉书·食货志》,第1135页)

详察上述六则史料,笔者发现其中存在一些矛盾之处,在此基础上的后人理解,也是分歧重重,表现如下:

其一,《史记·孝景本纪》记载“景帝元年,五月,除田半租”,《汉书·景帝纪》也记载为“景帝元年,五月,令田半租”,而到《汉书·食货志》却记载成“孝景二年,令民半出田租,三十而税一也”,那么《史记·孝景本纪》为什么跟《汉书·景帝纪》记载一致,而到《汉书·食货志》里的记载却往后推迟了一年呢?应劭、如淳、孟康、服虔等人对此没有注说,于是杜佑、司马光、郑樵等人各取所需[4],钱大昕、沈钦韩、周寿昌、王先谦等人干脆避而不谈[5],致使问题遗留至今[6]。反思这个问题,姑且不论《史记》与《汉书》记载的不同,班固作为一代史学名家,熟稔西汉历史,生活的年代距离汉景帝时期也不远,恢复田租一事是通过一道诏令公开颁布的,又不是什么隐私,时人对此应该有个清楚的认识,再说班固在《汉书·景帝纪》里记载“景帝元年,五月,令田半租”,表明他是确实知道这个不一致的,要不然他也就不会把月份精确地记载到“五月”了,然而事实跟推测相反,那么班固究竟为什么会犯下这么一个“低级失误”呢?

其二,《汉书·食货志》记载:“上复从其言,乃下诏赐民十二年租税之半。明年,遂除民田之租税。”这句话中的“上复从其亩,乃下诏赐民十二年租税之半”是指哪一年,“明年,遂除民田之租税”又是指哪一年?金少英生在《汉书食货志集释》[7]中,根据《汉书·文帝纪》中的相关记载,把“上复从其言,乃下诏赐民十二年租税之半”对应为“文帝十二年”,又把“明年,遂除民田之租税”对应为“文帝十三年”,还能跟《史记·孝文本纪》中的记载一致,这是古今统一的看法。但是,在文帝十二年下诏“赐民十二年租税之半”的写法,让人理解起来相当不通顺,跟班固作为一代大文豪的身份极为一致。另外,据曾维华先生研究,“文帝十三年经过‘十三岁’不是‘景帝二年’,而是‘景帝三年’”[8]。与其这样,班固还不如跟《汉书·文帝纪》中“其赐农民今年租税之半”的写法一样,把“十二年”改成“今年”,也好跟后面的“明年”衔接起来,或者把“十二年”提到那句话的最前面,都不会产生上述的弊端。杜佑、郑樵似乎也意识到了这个问题,于是他们在引用这句话时都改写成“帝从其言,后天下充实,乃下诏赐人(民)十一年租税之半”[9]。但是,班固究竟为什么没有这样做呢?还是班固之后的历代学者对这段话的理解本身就存在问题呢?

其三,《汉书·食货志》又记载道:“后十三岁,孝景二年,令民半出田租,三十而税一也”。这句话中的“后十三岁”[10]究竟应该作何理解?是“次第数”还是“累计数”[11]呢?是“过了十三年”的意思还是“包括当年在内过了十三年”的意思呢?在此基础上,又产生了一个新的问题:自汉文帝免除田租到汉景帝恢复征收田租,大汉帝国究竟免除了多少年的田租?史学界对此尚无定论。如果直接根据《史记·孝文本纪》、《汉书·文帝纪》中的记载,应该是免除了十一年[12];如果直接根据《汉书·食货志》中记载的“后十三岁”,则是免除了十三年[13];如果再参考两者,就是免除了十二年[14]。所以,施伟青[15]等先生在各自的文中涉及到这个问题时,都很谨慎地说是“十余年”。那么,产生三种说法的症结究竟是什么呢?哪种说法合乎班固本意呢?

《史记》、《汉书》中六则史料所透射出来的三个问题环环相扣,第一个问题解决的好坏更是牵动到全局。笔者将在前人研究的基础上努力探寻新证据,不断去伪存真,力争提出一些具有说服力的观点。

二、岁首与“景帝二年”问题

要解决汉文帝免除田租的年代问题,得先辨清汉景帝恢复征收田租的时间是元年还是二年,其突破口是太初二年以前班固在《食货志》中是以“一月”还是“十月”为岁首来叙事的,这又得从司马迁与《太初历》的关系说起。司马迁对《太初历》究竟是持一种什么样的态度呢?司马迁作为制订《太初历》的参与者,《太初历》的颁布也不可以不说是件大事,但是他在《史记》中为何对编撰《太初历》一事记载得相当模糊不清呢?当时究竟发生了哪些鲜为人知的秘密呢?李志超和华同旭两位先生在《司马迁与太初历》[16]中综合各家观点,加以严密的考证和分析,较好地解决了各家学说的分歧,他们认为司马迁坚持的宇宙理论是“盖天说”,而《太初历》是根据“浑天说”制定的。据此,我们可以理解司马迁在撰写《史记》时,《太初历》虽已颁布实行,但是《史记》中仍旧沿用《颛顼历》,以“十月为岁首”来叙事[17]。

《太初历》颁布后,汉庭内部各派对此仍然争论不休,直到汉昭帝元凤三年张寿王事件平息后,《太初历》的地位方才得到确认[18]。到班固生活的年代,尽管期间还实行过《三统历》和后汉《四分历》,可是以“一月为岁首”的历法原则早已确定,加上《汉书》前半部分涉嫌抄袭《史记》,同时也有可能是班固要保持历史的本貌,所以《汉书》诸帝纪在太初二年以前跟《史记》一样都是以“十月为岁首”来叙事的。在此,我们完全可以理解《史记·孝景本纪》和《汉书·景帝纪》都把汉景帝恢复征收田租一事记载为“景帝元年五月”的缘由。太初二年以后(包括太初二年),《汉书》诸帝纪全部改以“一月为岁首”来叙事,这点在《武帝纪》里表现的相当突出,但是诸帝纪所反映的现象能否适用于《汉书·食货志》呢?《汉书·食货志》在太初二年以前是否全部以“十月为岁首”来叙事呢?还是杂以“一月为岁首”来叙事的呢?

细读《汉书·食货志》,笔者发现,太初二年以前的时间标示不仅缺少月份,而且相较于诸帝纪里的记载相当模糊,难以直接辨明太初二年以前究竟是以哪个月为岁首的。何况文景时期没有年号,汉武帝的年号也都是元狩之后追建的[19],《食货志》中时间最靠前的年号竟然还是“元封元年”,事件与事件的连接都是用些“明年”、“后多少年”之类的词语,可见班固有把太初二年以前发生的事件改以“一月为岁首”来叙述的历史基础。根据《汉书·食货志》中的“孝景二年,令民半出田租,三十而税一也”,再对比《史记·孝景本纪》和《汉书·景帝纪》中的“景帝元年,五月,令田半租”,笔者认为班固在《汉书·食货志》中是以“一月为岁首”来叙事的,毕竟班固在《食货志》中可以自由发挥,不必像诸帝纪那样恪守岁首不同的限制,再说班固生活在东汉,早已习惯以“一月为岁首”来叙事,因此班固在《食货志》中把以“十月为岁首”的时间换算成以“一月为岁首”的时间实属正常。

既然如此,以“十月为岁首”的景帝元年冬十月至十二月就是以“一月为岁首”的景帝元年,而处于景帝元年一月至九月的时间自然要延后一年,成为景帝二年,因此以“十月为岁首”的“景帝元年五月”(《汉书·景帝纪》)就是以“一月为岁首”的景帝二年(《汉书·食货志》),这样不仅可以理解班固在《汉书·食货志》中改写成“景帝二年”的缘故,而且可以使“上复从其言,乃下诏赐民十二年租税之半。明年,遂除民田之租税。后十三岁,孝景二年,令民半出田租,三十而税一也”理解得更加通顺。那么,这个案例是不是特例呢?这种看法在《汉书·食货志》(太初二年以前)中还有没有其他例证呢?

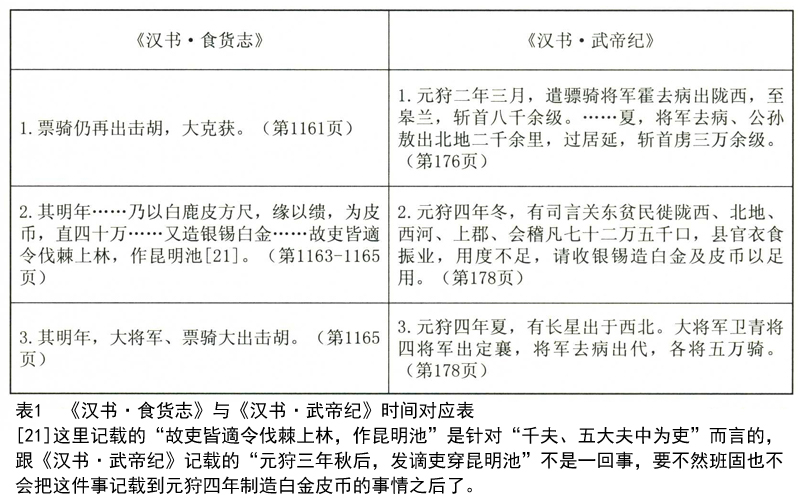

参阅《汉书·食货志》中自“票骑仍再出击胡,大克获”到“大将军、票骑大出击胡”的记载[20],把其中事例发生的时间跟《汉书·武帝纪》对应起来考察(表1),笔者发现,《汉书·武帝纪》中提到“票骑仍再出击胡,大克获”的时间是元狩二年三月至元狩二年夏左右,“其明年”制造白金皮币的时间应该是元狩三年,但是《汉书·武帝纪》记载制造白金皮币的时间却是元狩四年冬,因此如果我们把《武帝纪》中记载的时间搬到《食货志》中硬套,必定矛盾重重。其实,班固已经把《汉书·武帝纪》中的时间换算成以“一月为岁首”的时间来叙事了,这样《汉书·武帝纪》中的元狩二年三月至元狩二年夏就是元狩三年,元狩四年冬还是元狩四年,在《汉书·食货志》中会用“其明年”把两个事件衔接起来。同时,《汉书·武帝纪》记载制造白金皮币的时间是元狩四年冬,“其明年大将军、票骑大出击胡”本应是元狩五年,但是《汉书·武帝纪》却记载成“元狩四年夏”,这也是因为班固已经把“元狩四年夏”转换成“元狩五年”的缘故,所以《汉书·食货志》中会再用一个“其明年”把两个事件连接起来。可见,班固在《汉书·食货志》中把太初二年以前的时间转换成以“一月为岁首”的时间不独“景帝二年,令民半出田租”一例。

由上可知,班固在《汉书·食货志》(太初二年以前)中并没有恪守以“十月为岁首”的叙事法则,相反因为其主观因素,夹杂着一些以“一月为岁首”叙事的案例,所以其中记载的“景帝二年,令民半出田租”就是《汉书·景帝纪》中记载的“景帝元年,五月,令民半租”,前人之所以认为这里存在分歧,是因为没能看清这点。

三、“后十三岁”问题释疑

通过上文分析,班固在《汉书·食货志》中把汉景帝恢复征收田租的时间记载为“景帝二年”,不是他的“低级失误”,而是因为班固之后的学者没能体会他的本意:在《汉书·食货志》中,太初二年以前杂有以“一月为岁首”来叙事的案例。既然如此,《汉书·食货志》记载的“乃下诏赐民十二年租税之半。明年,遂除民田之租税。后十三岁,景帝二年,令民半出田租”也就能理解了。具体道来,“赐民十二年租税之半”的诏令是在文帝十三年颁布的,但是这里的“十二年”、“十三年”对应的是《汉书·文帝纪》中的“十一年(田租为十五而税一)”、“十二年,三月,其赐农民今年租税之半”[22],这样“明年,遂除民田之租税”中的“明年”就是文帝十四年,对应的是《汉书·文帝纪》中的“十三年,六月,其除田之租税”[23]。因此,“乃下诏赐民十二年租税之半。明年,遂除民田之租税”的完整意思就是“在文帝十三年,下诏赐民十二年租税之半。文帝十四年,遂除民田之租税”。

经过上述改动,文帝十四年“后十三岁”还是不是景帝二年呢?解决这个问题,首先得搞清楚“后十三岁”究竟应该作何理解?是“次第数”还是“累计数”?笔者认为应该是“次第数”,黄今言先生对此早就作了充分论断[24],但是他没有看到班固在《食货志》中是以“一月为岁首”来叙述这段话的,也没有挖掘出“后十三岁”的真实含义(他把“后十三年”解释成“过了十三年”的意思),所以他把“后十三岁”看成“次第数”的观点才会受到曾维华先生否定。那么,“后十三岁”究竟应该怎么解释呢?

黄今言先生分别抽取《史记·平准书》、《汉书·食货志》、《汉书·沟洫志》中的三则例子来论证“后十三岁”是过了十三年的意思,但是笔者发现其中存在一些不足,《史记》和《汉书》毕竟存在许多抵牾之处,《沟洫志》跟《食货志》也不处在同一篇幅之内,因此要解释“后十三岁”意思得选取《食货志》中的例子。黄先生引用《汉书·食货志》的那段话如下:

郡国铸钱,民多奸铸,钱多轻,而公卿请令京师铸官赤仄,一当五,赋官用非赤仄不得行。是岁,汤死而民不思。其后二岁,赤仄钱贱,民巧法用之,不便,又废。……明年,天子始出巡郡国。……明年,南粤反,西羌侵边。(第1169-1173页)

根据《汉书·武帝纪》(第182-186页)的记载,“元鼎二年冬十一月,御史大夫张汤有罪,自杀”,黄先生认为“其后二岁”当是“元鼎四年”。但是,《汉书·武帝纪》记载:“元鼎五年,夏四月,南越王相吕嘉反”,其前一年“天子始出巡郡国”就是元鼎四年,《汉书·武帝纪》也记载道:“元鼎四年冬十月,行幸雍,祠五畴。……行自夏阳,东幸汾阴。十一月甲子,行幸荥阳,还至洛阳”,那么“天子始出巡郡国”的前一年应该是元鼎三年,因此“其后二岁”只能是元鼎三年。如果把《汉书·武帝纪》中的时间折算成以“一月为岁首”记载的时间,“元鼎二年冬十一月”是“元鼎二年”,“元鼎四年冬十月”还是“元鼎四年”,运用到《汉书·食货志》那段话中,“其后二岁”还是元鼎三年,所以“其后二年”不是元鼎四年,而是元鼎三年,黄先生把“后多少年”的句型解释成“过了多少年”的意思是一种误解,它应当是指包括当年在内过了多少年的意思。

关于“后多少年”句型的这层意思,不独上述一例,《汉书·食货志》中还存有其他一些例证,如下:

又兴十余万人筑卫朔方,转漕甚远,自山东咸被其劳,费数十百巨万,府库并虚。乃募民能入奴婢得以终身复,为郎增秩,及入羊为郎,始于此。此后四年,卫青比岁十余万众击胡。(第1158-1159页)

如果直接根据《汉书·武帝纪》(第170-171页)的记载,“元朔二年夏,募民徙朔方十万口”,“元朔五年春,大将军卫青将六将军兵十余万人出朔方、高阙,获首虏万五千级”,“此后四年”就是指包括元朔二年在内过了四年的意思。如果把“元朔二年夏”、“元朔五年春”转化成以“一月为岁首”记载的时间,即分别是元朔三年、元朔六年,这样“此后四年”也是指包括当年在内过了多少年的意思。

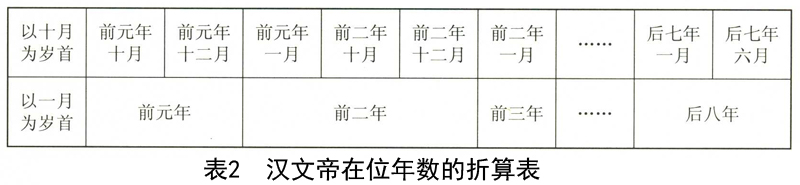

着眼于此,我们就不能把“后十三年”解释成过了十三年的意思,更不能像唐写本那样削足适履,把“后十三岁”篡改成“后十二岁”,它是指自当年开始后十三年的意思。那么,自文帝十四年开始,过了十三年(包括文帝十四年在内)还是不是景帝二年呢?这也是逆向论证班固改以“一月为岁首”来撰写那段话的一种途径。笔者把《汉书·文帝纪》中汉文帝在位年数进行换算(表2),结果多出一年(即后元八年),这样《汉书·食货志》中文帝十四年“后十三岁”恰好为“景帝二年”。

言及于此,回到(自汉文帝免除田租到汉景帝恢复田租)大汉帝国总共免除多少年田租的问题上来,笔者认为“十一年”是正确的。一方面,《史记·孝景本纪》、《汉书·景帝纪》记载景帝元年五月恢复田租,而太初二年以前以“十月为岁首”,八月案比,九月造册,表明汉景帝元年就已经征收田租了,据此自汉文帝十三年起总共免除了十一年的田租;另一方面,对应《汉书·食货志》,从文帝十四年到汉景帝二年,虽然首尾总共有十三年,但是其中有两个虚年(即景帝元年和景帝二年),那么减去这两年也恰好是“十一年”。

综上所论,班固在《食货志》中记载“上复从其言,乃下诏赐民十二年租税之半。明年,遂除民田之租税。后十三岁,孝景二年,令民半出田租,三十而税一也”时,其实已经改以“一月为岁首”来叙述了,所以“孝景二年,令民半出田租”不是班固的错笔,而是后人仍然把思维停滞在太初二年以前《汉书》是以“十月为岁首”来叙事的窠臼里,再加上“后十三岁”的误解,促使现今对这段话的理解严重偏离班固的本意。

注释

[1]黄今言先生的《汉代田税征课中若干问题的考察》(《中国史研究》1981年第2期,第23-36页)、彭雨新先生的《关于汉文帝免田租十三年的历史传说》(《江汉论坛》1983年第3期,第63-64页)、林剑鸣先生的《秦汉史》第46页(上海古籍出版社,1984年)等等都主张文帝十三年只是免除当年的田租,而没有免除之后十余年的田租。不同于上述学者的观点,钱剑夫先生的《秦汉赋役制度考略》第21页(湖北人民出版社,1984年)、林甘泉先生的《中国封建土地制度史》第1卷第357页(中国社会科学出版杜,1990年)、田昌五先生的《秦汉史》第109页(人民出版社,1993年)仍旧肯定大汉帝国免除了文帝十三年后十余年的田租。经过反复的比较、斟酌和推敲,笔者认为大汉帝国确实免除了文帝十三年后(包括当年)十余年的田租,对此论断将有专文论述,因此本文是在肯定此事的基础上展开论述的。

[2]《史记》,中华书局,1982年。

[3]《汉书》,中华书局,1962年。

[4]唐人杜佑在《通典·食货四》(卷四,中华书局,1984年)中记载的是景帝二年五月,宋人郑樵的《通志·食货略一》(卷61,中华书局,1987年)也是如此,从两书记载的内容来看,引用的是《汉书·食货志》,宋人司马光则在《资治通鉴》第511页(中华书局,1956年)中记载为景帝元年五月,从该书记载的内容来看,引用的是《汉书·景帝纪》,但是他们都没有说明引用的原因。

[5]钱大昕的《汉书辨疑》(新文丰出版股份有限公司,1984年)、沈钦韩的《汉书疏证》(上海古籍出版社,2006年)、周寿昌《汉书注校补》(商务印书馆,1936年)、王先谦的《汉书补注》(上海古籍出版社,2008年)、陈直的《汉书新证》(天津人民出版社,1959年)、吴恂的《汉书注商》(上海古籍出版社,1983年)等对此事都没有探讨。

[6]a.杨树达先生在《汉书补注补证》第46页(上海古籍出版社,1984年)中提到了这个问题,但是没有进行考证。b.曾延伟先生在《两汉社会经济发展史初探》(第22页,中国社会科学出版社,1989年)中也是如此,只是他最后遵从了《汉书·景帝纪》的记载。

[7]金少英:《汉书食货志集释》第97页,中华书局,1986年。

[8]曾维华:《也谈汉文帝免除租税的年代问题——与黄今言同志商榷》,《上海师范大学学报》1982年第3期,第94-97页。

[9]具体参见杜佑的《通典·食货四》(卷四,中华书局,1984年)、郑樵的《通志·食货略一》(卷61,中华书局,1987年)。

[10]金少英先生在《汉书食货志集释》第97页(中华书局,1986年)中注释“后十三岁”时,认为应该改为“后十二岁”,这样跟唐写本的记载一致。但是,在注释“景帝二年”时,由于《汉书·景帝纪》记载为“景帝元年五月,令田半租”,《资治通鉴》也赞同《景帝纪》中的记载,因而又认为应该改为“后十一岁”。可见,金先生对此问题看法也模棱两可。

[11]黄今言先生在《汉代田税征课中若干问题的考察》(《中国史研究》1981年第2期,第23-36页)中认为:“‘后十三岁’应该是‘次第数’,而不是‘累计数’。”与黄先生的观点相左,曾维华先生在《也谈汉文帝免除租税的年代问题——与黄今言同志商榷》(《上海师范大学学报》1982年第3期,第94-97页)中认为:“应该把‘后十三年’看成‘累计数’。”

[12]林甘泉:《中国封建土地制度史》第1卷,第376页,中国社会科学出版社,1990年。

[13]田昌五先生在《秦汉史》第109页(人民出版社,1993年)中认为:“文帝十三年下诏免除田租到景帝二年恢复征收田租,其间十三年没有田租。”

[14]曾维华先生在《也谈汉文帝免除租税的年代问题——与黄今言同志商榷》(《上海师范大学学报》1982年第3期,第94-97页)中列出三种说法:“第一,何兹全先生在《秦汉史略》中的‘十一年说’;第二,范文澜先生在《中国通史》第二卷中的‘十二年说’;第三,漆侠先生在《秦汉农民战争史》中的‘十三年说’。”最后,根据《汉书·食货志》中的记载,他认为:“从汉文帝十二年后加上十三年,是景帝二年,但景帝二年已‘令民半出田租’(景帝本纪载元年五月‘令民半租’),因此实免租十二年”。

[15]施伟青:《“文帝十余年不收田租”辩——与黄今言同志商榷》,《中国社会经济史研究》1982年第2期,第92-95页,。

[16]《中国天文学史》编辑组:《司马迁与<太初历>》,《中国天文学史文集》第5集第126-137页,科学出版社,1989年。

[17]今日所见《史记·孝景本纪》虽由褚少孙补作,但是他必定要保持《史记》写作风格的一致性,而且《太初历》颁布后,汉廷内部对其仍然存有非议,据《汉书·律历志》记载,元凤三年,太史令张寿王还上书说:“今阴阳不调,宜更历之过也”,所以《史记·孝景本纪》也是“以十月为岁首”来撰写的。

[18]籔内清:《汉代改历及其思想背景》,《日本学者研究中国史论著选译》第10卷第42页,中华书局,1992年。

[19]赵翼:《廿二史札记》第1册第33页,中华书局,1963年。

[20]《汉书·食货志》卷6第1161-1165页,中华书局,1962年。

[22]《汉书·文帝纪》记载:“文帝十二年,三月,……其赐农民今年租税之半。”其中,“文帝十二年,三月”按“一月为岁首”的法则折算为“文帝十三年,三月”。

[23]《汉书·文帝纪》记载:“文帝十三年,六月,……其除田之租税。”其中,“文帝十三年,六月”按“一月为岁首”的法则折算为“文帝十四年,三月”。

[24]具体参考黄今言先生的《汉代田税征课中若干问题的考察》(《中国史研究》1981年第2期,第23-36页)。尽管“后十三岁”是“次第数”,但是这不仅不能说明“从文帝十三年到景帝二年都免除田租”(如黄先生所说),同时也不能证明没有全部免除田租。根据黄先生在《史记·平准书》、《汉书·食货志》、《汉书·沟洫志》中摘取的例子,除了第三个例子,前两个例子都能证明政策实行的连续性,特别是第二个例子清楚地表明:元鼎二年至“其后二年”,赤仄钱一直都在使用。

秦始皇帝陵博物院2012/秦始皇帝陵博物院.—西安:陕西出版集团 三秦出版社,2011