您现在的位置:首页 > 研究论著 > 秦始皇帝陵博物院2011

也谈睡虎地墓地使用者的族属/二/(二)

陈洪

二、睡虎地墓地的家畜头骨随葬现象

(二)家畜头骨随葬与社会等级的关系

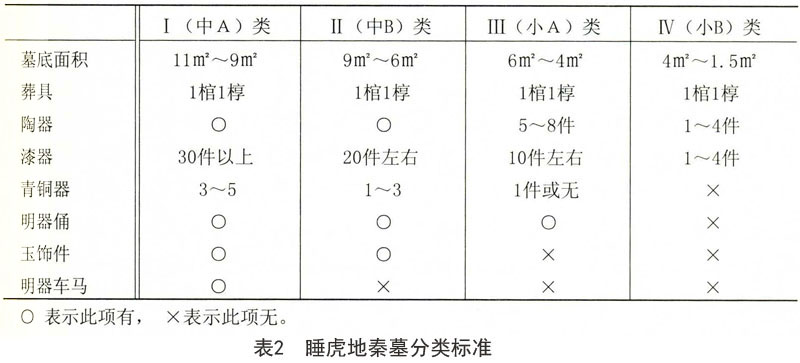

笔者在讨论关中地区秦墓等级时,将关中地区秦墓分为大型A类、大型B类、中型A类、中型B类、小型A类、小型B类、小型C类7个等级,[1]这一标准同样适用于江汉地区。青铜容器以及木车马、木俑等模型明器,是墓主生前社会地位和身份财富的象征。本文综合考虑青铜容器、漆器、陶器的数目,墓坑的大小,棺椁的枚数、明器车马俑的件数等各方面因素,将睡虎地秦墓分为4个等级(Ⅰ—Ⅳ类),分别与关中地区的中型A类、中型B类、小型A类、小型B类相对应(表2)。

睡虎地墓地无最高等级的大型墓和最低等级的小型C类墓。47座墓中有Ⅰ类墓9座(18%),Ⅱ类墓13座(27%),Ⅲ类墓11座(22%),Ⅳ类墓16座(33%)。整个墓地中,生前属于中小贵族的人(Ⅰ、Ⅱ类墓)将近一半,没有葬具、随葬品俱无的赤贫阶层,普遍经济状况良好,这说明睡虎地墓地是个以中等权贵阶层为中心的墓地。

睡虎地墓地有超过四分之一的墓随葬家畜头骨,如表二所示,马头骨分别出土于M3(北向)、M7(南向)、M46(东向),均属于战国晚期前段。牛头骨则出土于M11(西向)、M36(南向)、M47(东向)。M9(西向)的壁龛中有一支羊骨架。此外,墓地里有M43、M44、M45随葬犬头骨,三座墓均为东头向。家畜头骨仅见于高等级的Ⅰ、Ⅱ类墓葬,并且Ⅰ类墓中的家畜头骨随葬率高达78%(7座),Ⅱ类墓中这个数字是31%(4座)。如图二:a所示,64%的家畜头骨出土于Ⅰ类墓,而出土于Ⅱ类墓的仅占36%,各方面部凸显了Ⅰ类墓的优越性。这说明,家畜头骨随葬风俗只在睡虎地上层社会中流行,并且它与当事人的出身地区(头向)无必然联系,家畜头骨随葬在这里已然成为地位和财富的象征。

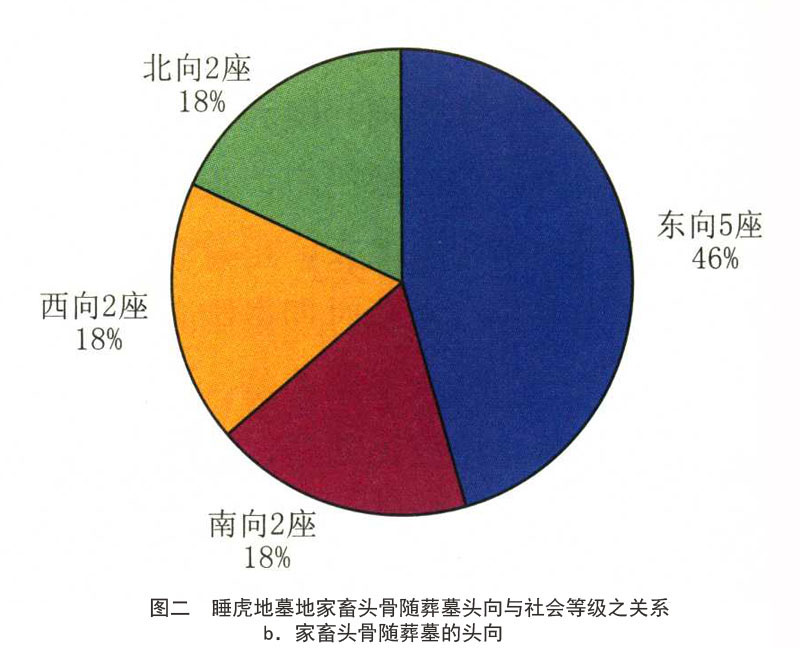

家畜头骨随葬墓墓主的头向以东头向最多,占总数的46%(5座),其余的南、西、北头向各占18%(图二:b)。睡虎地家畜头骨可辨方向的其朝向均与墓主头向一致,更巧的是随葬犬头骨的墓葬居然全部是东头向(表2)。我们知道甘肃、内蒙古等戎狄文化区的墓葬以及大中型楚墓都采用东头向,睡虎地墓地东头向人们的来源存在上述两种可能。

据《史记·匈奴列传》,秦惠文王(前337—前311年在位)时期曾“抜义渠二十五城”,昭王(前306—251年在位)时期又曾“起兵伐残义渠”,如果所记属实,那么盛行家畜头骨随葬的陇山地区,在战国时代后期已纳入秦的版图。目前,关中地区虽然仅有少数秦墓中发现家畜头骨,但可以肯定的是,睡虎地随葬家畜头骨风习中的北方游牧文化因素,是由那些加入了秦的政府或军队,并被派到南郡的戎人(以及他们的后裔)带到了江汉地区,之后,在数量、畜种以及放置场所、朝向等方面逐渐形成一种规制,并在睡虎地移民集团里传承下来,从而成为睡虎地上层社会加强内部凝聚力的一种手段。

注释

[1]陈洪、秦仙梅:《从考古资料看秦人社会的等级结构》,《秦陵秦俑研究动态》2009年第2期。

秦始皇帝陵博物院2011/秦始皇帝陵博物院.—西安:陕西出版集团 三秦出版社,2011