您现在的位置:首页 > 研究论著 > 解读秦俑:考古亲历者的视角

军事篇 伍 先秦阵战中的指挥系统——附论秦俑矩阵提供的实例

王学理

公元前589年,齐、晋两国在鞍进行了一场很激烈的战争。《左传》成公二年是这样描述的:“邴夏御齐侯,逢丑父为右。晋解张御郤克,郑丘缓为右。齐侯曰:‘余姑翦灭此而朝食。’不介马而驰之。郤克伤于矢,流血及屦,未绝鼓音,曰:‘余病矣’。张侯曰:‘自始合,而矢贯余手及肘,余折以御,左轮朱殷,岂敢言病?吾子忍之。’缓曰:‘自始合,苟有险,余必下推车,子岂识之?然子病矣。’张侯曰:‘师之耳目,在吾旗鼓,进退从之。此车一人殿之,可以集事。若之何其以病败君之大事也?擐甲执兵,固即死也。病未及死,吾子勉之。’左并辔,右援枹而鼓。马逸不能止,师从之。齐师败绩。逐之,三周华不注。”在这里,可以看到,主帅负伤不退,鼓音不绝,挥旗奋进,士卒应从,终于取得胜利。反之,如果是“旌靡辙乱”,必然导致失败,像公元前684年的齐、鲁长勺之战就是一例[1]。

《孙子兵法·军争篇》:“《军政》[2]曰:‘言不相闻,故为金鼓;视不相见,故为旌旗。’夫金鼓旌旗者,所以一人之耳目也;人既专一,则勇者不得独进,怯者不得独退,此用众之法也。”“金鼓所指,百人尽斗”(《尉缭子·制谈》)。毋庸赘言,这些起着信号作用的指挥工具,在堂堂之阵中,对陷行乱阵,覆军杀将,夺取胜利,是多么的重要!

古代战争的指挥物,随时代的不同,战争形式有别,因而构成的指挥系统及其内容也不尽一致。在这方面,秦俑矩阵仍不失其直观的价值。本文追溯先秦时期阵战的指挥系统时,愿借机一并加以讨论。

注释

[1]《左传》庄公十年。

[2]《军政》,古兵书名,早佚。

一 指挥物的内容及其识别

(一)金鼓

战车(包括教习的所谓“振旅”)中的指挥物,如:令行禁止的钟、鼓,“精进士卒”的旌旗等,在各级军吏的统一指挥下,按照规定的号令行动,从而就构成一套有机的指挥系统。

《周礼》一书中有“四金六鼓”的说法,但涉及军事者仅为其中的几种。所谓“四金”,实指錞、镯、铙、铎。文献中提到的军乐器常有“丁宁”一物,《国语·晋语五》说“战以錞于,丁宁,儆其民也。”韦昭注:“丁宁者谓钲也。”《说文解字》释钲为“铙也”,但释铙为“小钲”。可见二者均是比附之说,其实并非一物。再从文献记载各物的所持者讲,镯、铙、铎皆为军吏所用,唯无钲。但考古中确有钲、铙、铎的发现,又独无镯。由此反观,《说文》释镯为“钲”,这正是一物两名而已。

錞,即錞于。《周礼》郑注:“圜如碓头(即舂谷的杵端),上大下小。”考古发现錞于正是上粗下细的圆筒状。其顶部多有纽,作桥形或龙、虎、凤、马、龟等动物形象,而虎纽錞于可说是其中数量最多的一种。咸阳出土的秦錞于高69.6厘米,底围118厘米,纽有贯索的磨痕,形体较大,中作束腰,有似铜钟,击肩发音。[1]

钲,一名丁宁。似钟,唯体狭长,口沿平齐。用时口朝上,手执下面的木柄。靠槌敲击发声。盛行于春秋时期。

铙,似钲而钟体短而宽大。短柄中空,可另装木柄。用时,同样是“执而鸣之”。盛行于商代。

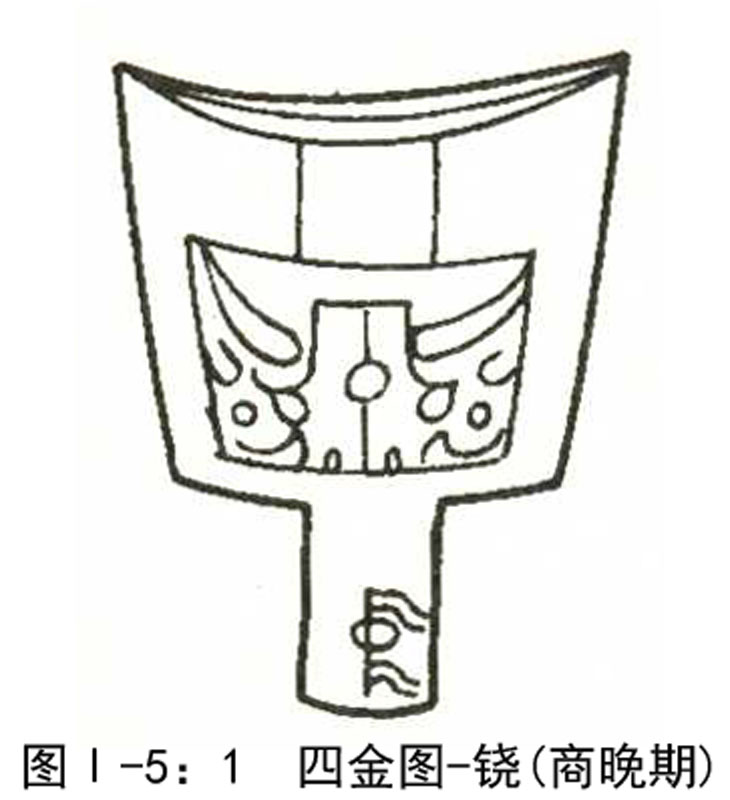

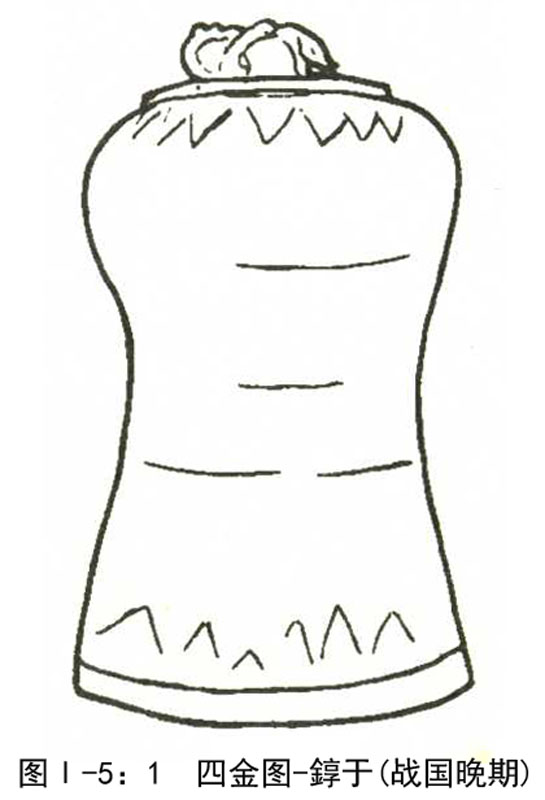

铎,《说文解字》:“铎,大铃也。”凹口,有铣。有柄有舌,振舌发声。盛行于春秋至汉代(图Ⅰ-5:1)。

远在龙山文化早期的山西襄汾县陶寺遗址的墓葬里,已有了鼉鼓(以鳄鱼皮蒙鼓面)的发现。可见古代的鼓,是伴随着我国文化史的发生而出现的,真可说是桴鼓相应了。不过,鼓随其用途的不同,而名目繁多,不下四五十种[2]。《周礼》提到的雷鼓、灵鼓、路鼓、鼖(贲)鼓、贲鼓和晋鼓等“六鼓”,都是些包括用于祭祀、军事、力役、乐奏在内的专用鼓,其中除“鼓军事”的贲鼓和晋鼓外,编入指挥系统的鼓,在《夏官·司马》里还有提鼓、鼙鼓。所以,该书反映出春秋战国时期的军鼓,实际上是路、鼖(贲)、晋、提、鼙等五种。

路鼓,《周礼》郑注:“四面鼓也”。此鼓本是宗庙用鼓,战时为王所执,同八面的雷鼓、六面的灵鼓一样,极为少见。

鼖鼓,《周礼·考工记·韗人》:“鼓长八尺,鼓四尺,中围加三之一,谓之鼖鼓。”即鼓版长八尺,面径四尺。郑玄依“中围加三之一”(即鼓面周长加三分之一就是鼓腔的周长),求出鼓腔“径五尺三寸之一也”。按春秋末齐国度制折算,则鼓面径78.8厘米,腔径105.06厘米,高约为55.3厘米。[3]

晋鼓,《周礼》郑注:“晋鼓长六尺六寸”。是奏乐时和钟、镈的乐鼓,又用以作军鼓。同鼖鼓的面径一样,都是四尺,但其高度比鼖要矮。据“鼓大而短,其声疾而短;鼓小而长,则其声舒而远闻”的道理,鼖鼓之声洪亮而深沉,晋鼓之声清亮而激越。

提鼓,郑玄说是“马上鼓,有曲木提持”。甚确,但说“立马髦上”则不通。它应属于一种小鼓。

鼙鼓,小鼓,《说文解字》:“骑鼓也”。

《吴子兵法·应变》中有“夜以金鼓笳笛”之句。“笳”和“笛”本来是管乐器,其中笛的使用虽然很早,而“胡笛”还只是汉代流行于塞北、西域一带的民族乐器。战国时期,吴起领兵时用笳笛作为行、聚的音号指挥工具,确是一种创造。

注释

[1]王丕忠:《咸阳塔儿坡出土秦代錞于》,《考古与文物》1984年第4期。

[2]文史知识编辑部:《古代礼制风俗漫谈》(二集)中傅同钦:《古代的鼓》,中华书局,1986年。

[3]《考工记》一书据郭沫若考订,本系春秋末年齐国的官书,见《<考工记>的年代与国别》,《郭沫若文集》第16卷。对其中所用度制,闻人军先生考订齐尺约为19.7厘米,参见《<考工记>齐尺考辨》,《考古》1983年第1期。

按《考工记》的规范要求,鼖鼓虽已做出,但严格地说,其所给版长及穹深,三者所形成的曲线并非圆弧。但为计算方便起见,仍以圆弧对待。已知版长(弧长)八尺,穹深(弧高)是(5.33—4)尺÷2=0.66尺,则求出鼓高(即弦长)7.88尺,合155.39厘米。

(二)旌旗

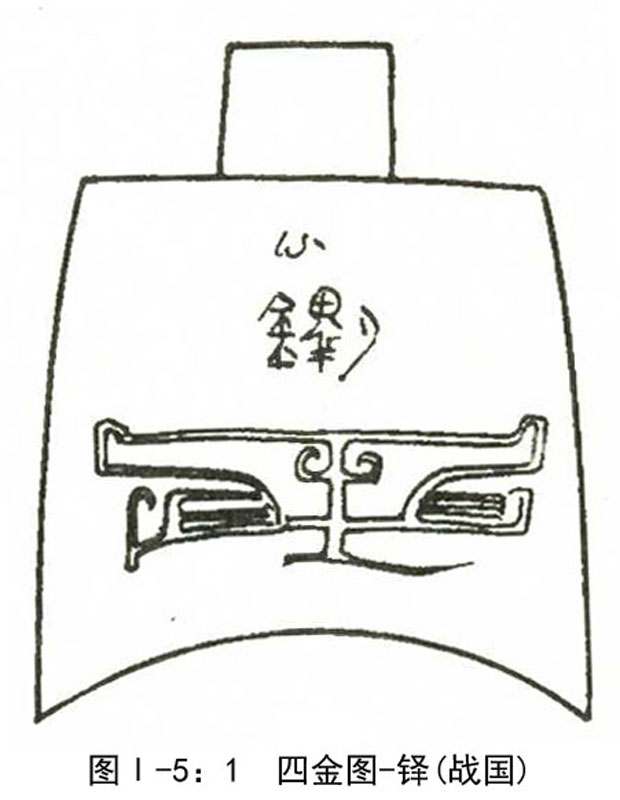

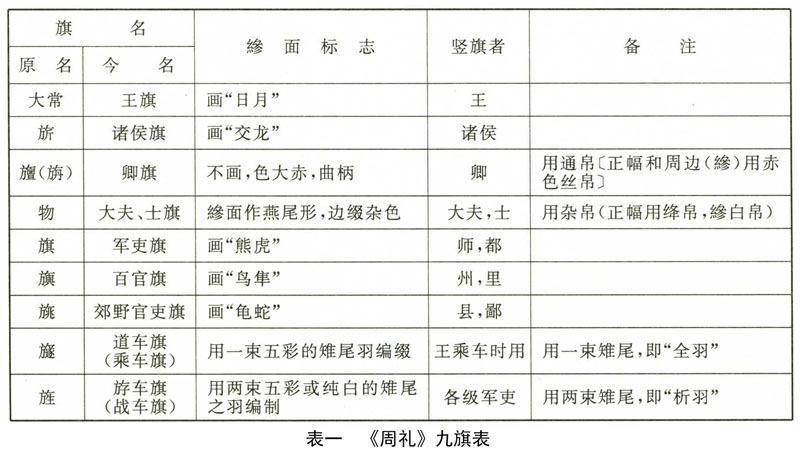

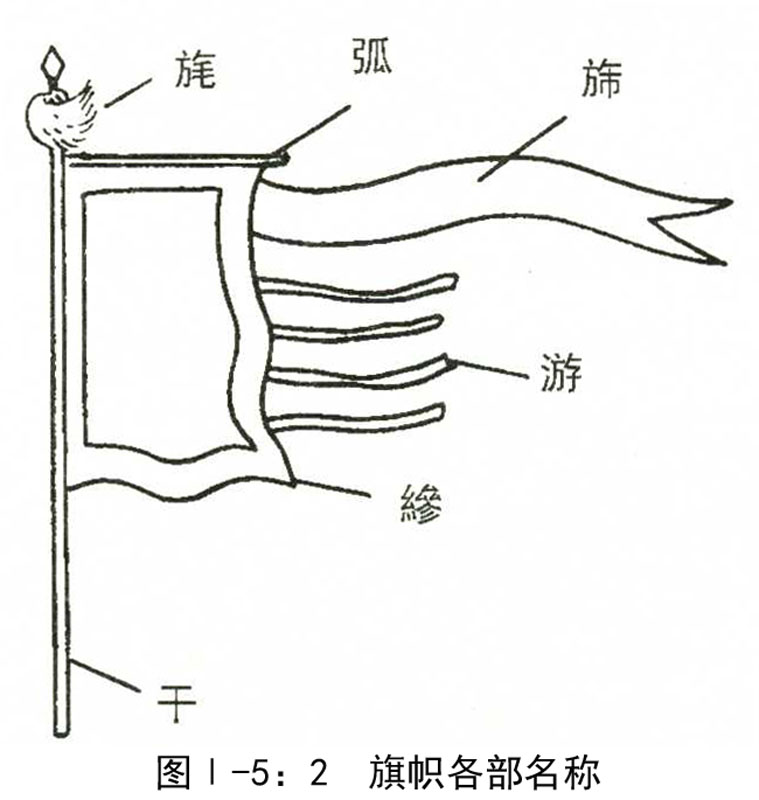

先秦的旗帜主要有九种,这就是《周礼》所谓的“九旗”之说[1]。按照地位的尊卑和职别等级的高下,在縿(旗之正幅)上以画物的图形,或以色帛的不同,或用羽的多少和特定标志来区别。现将这种对应关系列如表一:

九旗所用虽有严格的等级制规定,但出现在战场上或畋猎时,最高的统帅除用自己专有旗帜外,还可以建其以下各旗。当然,用于指挥的战旗,最主要的还是“旌”和“旗”两种,以至后来将二者混称为一。

春秋时期的战旗,在古籍中还出现过另外一些名称,如公元前597年,晋国的兵车遇到追来的楚军,盘旋不进。就“拔旆投衡”后逃走[2];公元前555年平阴之役,晋军布置疑兵,“使乘车者左实右伪,以旆先,舆曳柴而从之[3]。因为“旆”在军前,它就作了前军的代称[4]。公元前632年,晋、楚城濮之战中,晋“狐毛设二旆而退之”,郑玄注:“旆,大旗也。”[5]在这里,“旆”也成了旌旗的一种泛际。

公元前707年,“周、郑战于繻葛,命二拒曰:‘旝动而鼓’”[6]。郑玄注:“旝,旃也。通帛为之,盖今大将之麾也,执以为号令。”孔颖达疏:“旝字从衣,旌旗之类。故知旝为旃也。”所以旝是通帛不经画物的主帅之指挥旗。

同样,“麾”也是旌旗的又一称呼[7]。

至于有些专用旗,又往往是自己命名的,如郑伯之旗名“螫弧”,齐侯之旗名“灵姑銔”,赵简子旗名“蠭旗”[8]。另外,还有名目繁多的其他军旗,虽不属于指挥旗,正如墨子说的,是“以形名为旗”(《墨子·旗帜》)。

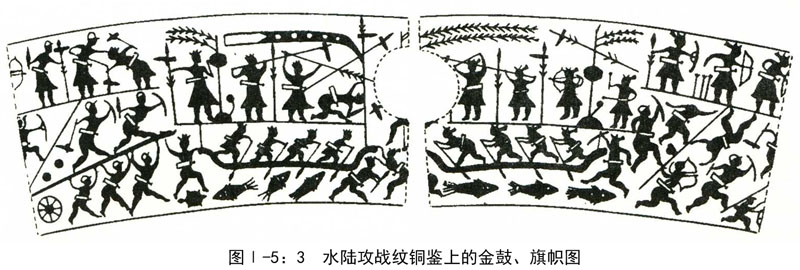

“通帛为旃”(《说文解字》),“杂帛为物”(《仪礼·乡射礼》),是对旗面大的分类。先秦旗帜的幅面以通帛或杂帛为基础,再进而画以物象,这就成了判断拥有者身份的唯一标志(图Ⅰ-5:2)。而爵位的显示物在于“斿”(又作“游”、“旒”。即縿面上缀的飘带)或“星”,等级的高低则在于数之多寡。王“受天有大命”,故“建大常,十有二斿”(《周礼·巾车》)。据《周礼·春官宗伯·典命》“掌诸侯之五仪(即公、侯、伯、子、男之仪),诸侯之五等之命(即孤以下四命、三命、再命、一命、不命)”知,用车旗、衣服的礼仪同其国家宫室一样,都受命数的节制,即:上公九命为伯、侯伯七命、子男五命。王之三公八命,其卿六命,大夫四命。那么,旌用斿数当同命数相符。我们看到河南山彪镇出土的水陆攻战纹铜鉴(图Ⅰ-5:3)、成都百花潭出土的铜壶、故宫藏铜壶上的刻纹旗之星数分别是五、四、七[9]。孔颖达说“旌之旗旒数皆仿其星”[10],可见旗上的星数也就是斿数的又一表示法。旗之外,还有一种传令的工具。这就是“铃”(《尉缭子·勒卒令》)。

注释

[1]《周礼·春官宗伯·司常》:“掌九旗之物名,各有属。以待国事。日月为常,交龙为旂,通帛为旜,杂帛为物,熊虎为旗,鸟隼为旟,龟蛇为旐,全羽为旞,析羽为旌。及国之大阅,赞司马,颁旗物。王建大常,诸侯建旂,孤卿建旜,大夫建物,师都建旗,州里建旟,县鄙建旐,道车载旞,游车载旌。皆画其象焉。”

[2]《左传》僖公十二年。

[3]《左传》襄公十八年。

[4]《左传》庄公二十八年载:楚军伐郑时,以“子元,斗御疆。斗梧、耿之不比为旆,闹班、王孙游、王孙喜殿”。

[5]《左传》僖公二十八年。

[6]《左传》桓公五年。

[7]《十三经注·春秋谷梁传注疏》庄公二十五年:“天子救日,置五麾,陈五兵、五鼓。”范宁注:“麾,旌幡也。”《玉篇》:“麾,旌旗之属,所以指麾(挥)也。”《左传》成公十六年:“栾铖见子重之旌。请曰:‘楚人谓:夫旌,子重之麾也。’”

[8]《十三经注·春秋左传正义》隐公十一年孔颖达疏:“郑有螫弧,齐有灵姑銔。皆诸侯之旗也。赵简子有蠭旗,卿之旗也。其名当时为之,其义不可知也。”

[9]郭宝钧:《山彪镇与琉璃阁》,图版拾玖、贰拾;四川省博物馆:《成都百花潭中学十号墓发掘记》,《文物》1976年第3期,图版贰;杨宗英:《战国绘画资料》图20,中国古典艺术出版社,1957年。

[10]《十三经注疏·周礼注疏·考工记·辀人》:“龙旂九斿,以象大火。鸟旟七斿,以象鹑火也。熊旗六斿,以象伐也。龟蛇四斿,以象营室也。”郑注:“苍龙宿之心,其属有尾,尾九星;鹑火,朱鸟宿之柳,其属有星,星七星;伐属白虎宿,与参连体而六星;营室,宣武宿,与东壁连体而四星。”

二 指挥系统的构成及其实施

金鼓、旌旗等传令工具在各级军吏指挥下,按照统一的号令行动,从而在战斗中构成一套完整的指挥系统。

(一)金鼓铃旗的用途及其配合

先秦军队中选用金鼓为时尚矣。《吕氏春秋·不二》说:“金鼓所以一耳也。”《左传》僖公二十二年:“金鼓以声气也。”疏曰:“士众由闻金鼓声,气满盛能致勇武之志,以击前敌。”鼓声洪亮,金音清越,只有借助二者统一号令,才能激励斗志[1]。但其实质却是建立在使部下敬畏而服从的基础之上的,核心是一个“威”字。吴起明白地指出其中的真谛,他说:“夫鼙鼓金铎,所以威耳;旌旗麾帜,所以威目;禁令刑罚,所以威心。……三者不立,虽有其国,必败于敌”(《吴子·论将第四》)。

鼓在军事指挥中的具体作用有三。

第一,是进击的总号令。旌旗、战车、骑兵、步兵以及战士的战斗动作等,均按规定的鼓点分别前驱、进击、环顾、跪坐等队列动作[2]。

第二,具有协调步伐、传达不同命令的作用。《尉缭子·勒卒令》按照慢步、快步和跑步,规定军事训练时三种步伐的鼓音信号是:“一步一鼓,步鼓也;十步一鼓,趋鼓也;音不绝,鹜鼓也”。士卒也可以根据鼓声发出的商音、角音和小鼓的音,判断出分别属于将鼓、帅鼓和伯鼓。如果三鼓同时敲响,就表明将、帅、伯的指挥意图是一致的。《司马法·严位》也说:“奏鼓轻,舒鼓重。”正因为鼓点繁密而急奏的鼓音频率大、音程短,发声就急速而轻;节奏分明而舒缓的鼓点频率小、音程长,发声就凝重。

第三,攻击助威。《孙膑兵法·十阵》说火攻时,要“以火乱之,以矢雨之,鼓噪敦兵,以势助之”。布置玄**(上羽下襄)之阵时,也需要“多旌旗羽旄,鼓*(上羽下非)*(上羽下非)庄”(鼓声中显示车队的盛壮)地迷惑敌人。

“四金”用于指挥者,在于同鼓相配合。其具体作用正如《周礼·鼓人》说的:“以金錞和鼓,以金镯节鼓,以金铙止鼓,以金铎通鼓。”鼓固然在听觉号令中起着主导作用,但却受着金的节制。说明白,就是:錞于起伴音作用;在行军中,钲配合鼓点来协调步伐,保持队形;铙用于止鼓还军;铎按孔颖达的说法是:“两司马振铎,军将已下即击鼓”。实际上,在此四金中作为权力的指挥物应该数铙和铎了。从实施作战讲,春秋时期的“两”已是一个由五伍组成的战术分队,能够独立地进行对敌攻击和防御。[3]所以两司马就能够“振铎以作众,既起,鼓人击鼓以行之,伍长鸣镯以节之”[4]。作战时,两司马振铎通达军将以下诸鼓,并命令两内执有五兵的步卒行、止、起、坐。可见铎不但可以通鼓,也能止鼓。铙,在卒长的手里仅是传达上级还军的命令罢了。

《周礼·司常》:“凡军事,建旌旗,及致民。”旌旗是统一意志、勇敢和胜利的象征,具有“精进士卒”(《说文解字》)的精神作用,所以《释名·释兵》说:“熊虎为旗。旗,期也。言与众期其下也。军将所建,象其猛如熊虎也。”旅尊的“旅”字作三人集合于旗下的形象[5](图Ⅰ-5:4)。三人为“众”,正符合众期旗下而组成师旅的含义。旗的指挥作用体现在以下几方面。

首先,具有信号作用。孙膑说:“三声既全,五彩必具。辨吾号声,知五旗。”(《孙膑兵法·十阵》)可知军旗是用不同颜色作为标识的。《司马法·天子之义》:“旗夏后氏玄首,人之执也。殷白,天子之义也。周黄,地之道也。”吴、晋两国交战,吴国作方阵,中军白旂,左军赤旗,右军玄旗(《国语·吴语》)。《尉缭子》关于编队条令的规定是:左军用苍旗,右军用白旗,中军用黄旗(《经卒令》);步兵训练时同样也按“将异其旗”,“自尉吏而下,尽有旗”(《兵教上》),从而体现出“辨疑以旌舆(旟)”(《孙膑兵法·官一》)的重要。用各种旗帜的颜色、画物等来区别军吏等级和军事单位。

其次,旗是将帅及各级军吏手中的指挥号令。“旗所以立兵也,所以制兵也,所以偃兵也”(《管子·兵法篇》),故大旗是三军的司令。战争的指挥者居中军,故中军之旂称“帅旂”,亦名“军旗”,是全军的总指挥旗。左右军之主旗称左右“旃”,是指挥本军的“方旗”。车上的旂,既指挥全乘,也同左右乘联络。按军队的行止、左右、进退、回旋等,规定旗的信号,如“低旗则趋”,“麾而左之,麾而右之”(《尉缭子·兵教上》)。

再次,适应布阵的需要。孙膑说到阵法时很注意旗的运用,如疏阵和玄*(上羽下襄)之阵为迷惑敌人,故需“多其旌旗羽麾”;钩行之阵具有严整的正面和强有力的两翼,需“五彩必具”(《孙膑兵法·十阵》)。

由金鼓旌旗等指挥工具构成一个有机的指挥系统,需要规定一套视听号令。它们配合的大原则是:击鼓进军,鸣金收兵,旗指决定运动的方向,吹奏笛笳则是集合队伍。但在行动细节上则有许多具体的规定。其中之一是金、鼓、铃、旗的配合。二是四金同鼓的关系,正如《周礼》鼓人“以和军旅”的规定。因为主帅掌鼓,所以旗鼓相应地常在一起。山彪镇水陆攻战纹铜鉴上就有悬鼓于旌旗的图象,而且是指挥者一手执桴击鼓,一手执枹击钲。[6]“铃,传令也。”(《尉缭子·勒卒令》)

《尉缭子》的队列号令规定得更为详细,如:“鼓之则进,重鼓则击。金之则止,重金则退。……旗麾之左则左,麾之右则右。奇兵则反是。一鼓一击而左,一鼓一击而右。一步一鼓,步鼓也。十步一鼓,趋鼓也。音不绝,鹜鼓也”(《勒卒令》)。“低旗则趋……金鼓俱击而坐”(《兵教上》)。《吴子兵法》上除金、鼓、旗的用法和上面相同外,还有笛笳“一吹而行,再吹而聚”的规定(《应变》)。

军队是有组织的武装集团,非久经训练是不能熟谙这一套完整的指挥号令的。不如是,无异于一伙乌合之众,对敌必败。我们从周代春振旅、夏茇舍、秋治兵、冬大阅“四时讲武”的大规模军事演习中,就能更清楚地了解到指挥系统所发挥的重要作用(《周礼·夏官大司马》)。

注释

[1]《孙膑兵法·官一》:“辨疑以旌舆(旟),申令以金鼓。”

[2]《司马法·严位》:“凡鼓,鼓旌旗、鼓车、鼓马、鼓徒、鼓兵、鼓首、鼓足。七鼓兼齐。”《尉缭子·勒卒令》:“一鼓一击而左,一鼓一击而右。”

[3]蓝永蔚:《春秋时期的步兵》,中华书局,1979年。

[4]《周礼·夏官·司马》郑注。

[5]容庚:《金文编》,科学出版社,1959年。

[6]郭宝钧:《山彪镇与琉璃阁》,科学出版社,1959年。

(二)实施

现在,我们再来探索一下先秦时期军事指挥系统的实施问题。

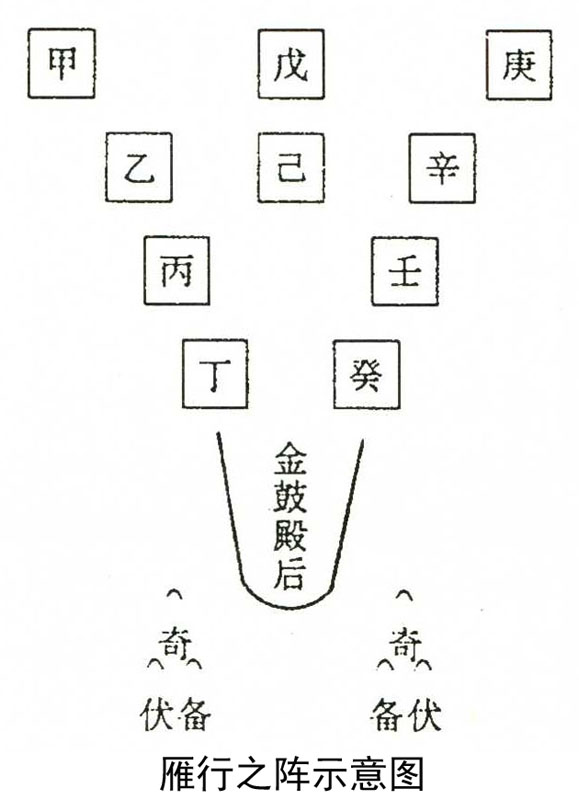

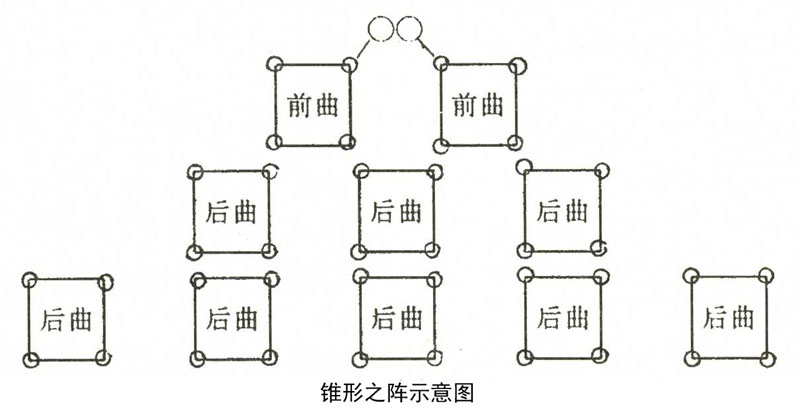

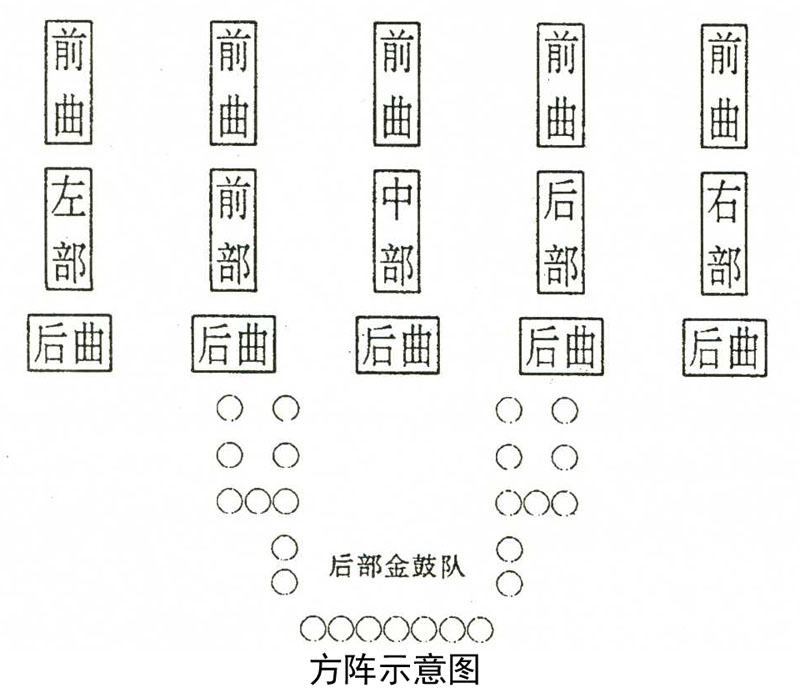

其一,指挥物的执持者及其在行列中的位置,对实施有效指挥是至关重要的。《周礼·夏官》说习战时,“王执路鼓,诸侯执贲鼓,军将执晋鼓,师帅执提,旅帅执鼙,卒长执铙,两司马执铎,公司马执镯”。在军队中,主帅全权指挥,对夺取战斗的胜利往往要通过鼓声而实现,被视为“存亡死生,在枹之端”(《尉缭子·兵令上》)。因此要求他“援枹而鼓忘其身”(《尉缭子·武议》)。在鞍之战中,晋郤克中箭,“流血及屦,未绝鼓音”,终于胜齐,就是很好的说明。两军对阵,主帅的指挥位置常在中军。因此,金鼓置于中后部者就见有方阵[1]、雁行之阵[2]和锥行之阵[3]。

军旗和军内各军吏之旗帜,均由士卒中的勇力之士撑持着。《吴子·治兵》按各个人的身材与体格状况给予任务,即“短者持矛戟,长者持弓弩,强者持旌旗,勇者持金鼓,弱者给所养,智者为谋主”。《六韬·武车士》还把“能束缚旌旗”作为选车士的条件之一。

其二,随着时间的推移、战斗手段的进步、夜战的出现,指挥系统也随之增加了新的内容。武王灭商的牧野之战发生在“昧爽”的黎明之时,齐晋的鞍之战也是在早饭之前展开的。直至春秋中期以前的大小战争都还是发生在白昼。但到春秋中期,战争在时间上和空间上均已发生了前所未有的大变化,夜间也成了双方争取制胜的战机。先秦兵书上多有夜战多火鼓的条令,当是夜以继日大战的反映。像《孙子兵法·军事篇》:“夜战多火鼓,昼战多旌旗。”《吴子兵法·应变》:“昼以旌旗幡麾为节,夜以金鼓笳笛为节。”《六韬·军略》:“夜则火云万炬,击雷鼓,振鼙铎,吹鸣笳。”孙膑还把“昼多旗,夜多鼓”看做是判断战争指挥者能否掌握和运用“兵之道”的标准之一(《孙膑兵法·势备》)。

其三,兵书上所载战法,当是指挥系统有效实施的经验总结,又是战斗行动的指导。《六韬》讲作战注意问题时,涉及指挥物的运用更为详备。今录几段文字于下:

敌我双方临国境拒守时:阵前三军“令我前军,深沟增垒勿出,列旌旗,击鼙鼓,完为守备。令我后军,多积粮食,无使敌人知我意。发我锐士,击其不意,攻其无备。”(《临境》)

两军对垒时:“发我兵,去寇十里而伏其两旁,车骑百里而越其前后。多其旌旗,益其金鼓。战合,鼓噪而俱起。敌将必恐,其军惊骇。众寡不相救,贵贱不相恃,敌人必败。”(《动静》)

对垒防夜袭:“令我垒上‘谁何’不绝;人执旌旗,外内相望,以号相命,勿令乏音,而皆外向。千人为一屯,戒而约之,各慎其处。敌人若来,视我军之警戒,至而必还,力尽气怠。发我锐士,随而击之。”(《金鼓》)

在林地两军相持:“使吾三军分为冲阵。便兵所处,弓弩为表,戟盾为里。斩除草木,极广吾道,以便战所。高置旌旂,谨敕三军,无使敌人知吾之情,是为林战。”(《林战》)

对逼所近城邑之敌:“谨候敌人,未尽至则设备而待之。去城四里而为垒,金鼓旌旂皆列而张。别队为伏兵。令我城上多精强弩。百步一突门,门有行马。车骑居外,勇力锐士隐而处。敌人若至,使我轻卒合战而佯走;令我城上立旌旗,击鼙鼓,完为守备。敌人以为我守城,必薄我城下。发吾伏兵以充其内,或击其外。三军疾战,或击其前,或击其后。勇者不得斗,轻者不及走,名曰突战。敌人虽众,其将必走。”(《突战》)

注释

[1]《武经总要》卷八。

[2]银雀山汉墓竹简兵法佚文《孙膑兵法·十阵》说:“雁行之阵者,所以接射也。”实际是弩战的队形,其特点是“前列若臃(*(左豸右雍)),后列若狸”。意为前锋部队像伸张两臂的猿,后卫部队像准备猛扑的野猫。茅元仪《武备志·陈练制》卷54也绘有左右向前呈梯次配备的雁行阵示意图。

雁行之阵既可向前,也可以向后作梯次形配置,所以《武经总要·本朝八阵法》说:“雁行前锐后张,延伸而行,便于绕人”。

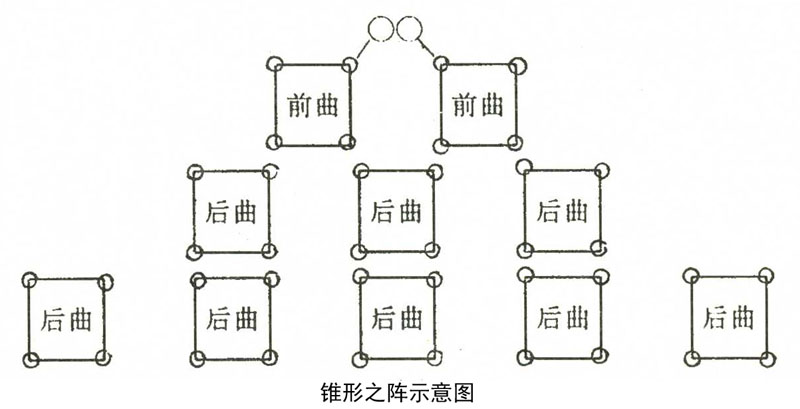

[3]锥行之阵像《孙膑兵法·十阵》说的:“卑之若剑。”其兵力部署的特点是“未必锐,刃必薄,本必鸿”。按照孙膑的意思是锥行之阵的前锋部队必须精锐,才能插入敌阵,只有两翼部队擅长兵力机动,才可扩大突破口(即“剸”):作为阵本的后续部队力量雄厚,才具有强大的冲击力。《武经总要》卷八绘制的锥行之阵图如下:

三 士卒和各级军吏的标识及其“位”

《尉缭子·兵教》:“将异其旗,卒异其章。”在军中,为了区别本部及别部的士卒,就需要佩带一些便于识别的标志物,如符令、名牌、腰牌之类。先秦士卒的标识还只限于“章”和“徽”两种。

(一)章、徽

对于“章”的形状,现在还没有直观的资料作为参考。只知章的内容表现法有二,一是书写“某甲”、“某士”;二是绘画,如夏代用日月,商用虎,周用龙(《司马法·天子之义》)。对前者,看后一目了然;而后者除便于识别外,还有威吓敌人的作用。

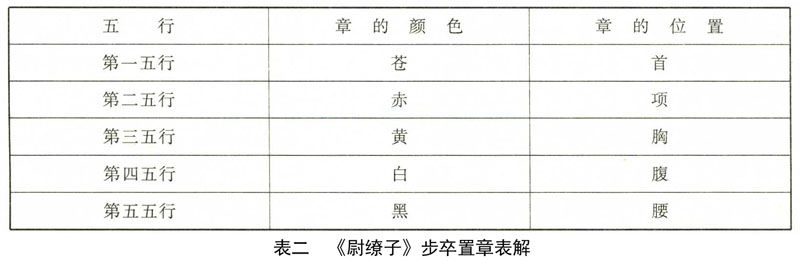

因为对章的使用方法和放置位置不同,就出现了有“九章”和“五章”之说。如《管子·兵法》上举出章有日、月、龙、虎、鸟、蛇、鹊、狼、韟(皋鸡)等九种。《尉缭子·经卒令》则用苍、赤、黄、白、黑五色。因为前者是在不同时间行军(日行、夜行等),或行进在不同的地理环境中(水、林、陂、泽、陆、山等)时用,而且是“举章”,可见放在最前面是作为指示信号用的,似乎不符合用章便于识别士卒行列的用意;后者则是从步卒的训练和编列条令上讲的。但以《尉缭子》的规定最为明确,如左军的章在左肩上,右军的章在右肩上,中军的章在胸前(《兵教》);在战斗编队时,把五种颜色的章按行排列,像“前一五行,置章于首;次二五行,置章于项;次三五行,置章于胸;次四五行,置章于腹;次五五行,置章于腰”(《经卒令》)。这种关系如表二:

在五“伍”为“两”的这个编制单位里,章色相同的一伍战士,既是同里的乡党关系,熟悉相亲而同伍连保;又持有五组五种不同的兵器(车之五兵是戈、殳、戟、酋矛、夷矛;步兵之五兵是弓、矢、殳、戟、矛),具有战术意义。特别是步兵兴起并在战斗中具有重要作用的战国时期,远射兵器、长兵器和短兵器被组织在一个战斗集体里,军事家按其战术性能正是通过“长以卫短,短以救长”,相互补充,做到“弓矢御,殳矛守,戈戟助”(《司马法·定爵》)而进行编队的。章的使用本身体现了阵战中各种兵器间的互补性,而且也因“卒无非其吏,吏无非其卒”(《尉缭子·经卒令》)的明白而使指挥方便。

按《尉缭子》的编队条令,需将战斗队分为三部分(即三军)。说“左军苍旗,卒戴苍羽;右军白旗,卒戴白羽;中军黄旗,卒戴黄羽”(《经卒令》)。这个“羽”就是系戴在士卒背上的鸟羽,《国语·晋语》称作“披羽”[1]。山彪镇出土的水陆攻战纹铜鉴上有士卒身披鸟羽的图像(图Ⅰ-5:5),发掘报告称之为“旌羽”,实际上也就是《左传》上作为旗帜的“徽”。《战国策·齐策》:“章子为变其徽章以杂秦军。”[2]宋鲍彪注:“徽,帜也,以杂帛著于背,章其别也。”(《四部丛刊》本)尽管摭拾的资料仅此几条,也足以看出魏、齐、秦等国戴徽,均是著于背的标帜。战国究竟用“析羽”还是绛帛,抑或二者均有?铜鉴图像同《尉缭子》相印证,起码标明前者是存在的。

戴徽的士卒必是勇武的先锋战士。铜鉴上执长戟隔人助战者,都肩披旌羽。秦俑一号坑有戴武帻、背负双环(可能是用作插旌羽的)、执长兵器的铠甲俑集中排列(T2、T20内,对称排列),大概属于战国时期军内的“持戟之士”(《孟子·公孙丑》)。他们同弓弩兵一样,都是从步卒中独立出来的一个新兵种,故而“持戟”一词竞成一个国家武装力量的代称[3]。

作为战争指挥者的各级武官有无特殊的标识呢?兵书上无载。循情度理,应该是有的。将军受命时,要举行仪式,接受指挥权的印[4]及执军法的斧钺[5],调集军队时,有凭信物的虎符[6]。但这些东西在战斗队列是隐而不显的。其实,各级军吏身份的明显标志大体有三种,一是所执的指挥物,二是所处的指挥位置,三是所著军服的样式及颜色。这些不同之处,不但使军吏同士兵分开,而且也使军史依等级而相互区别开来。

注释

[1]《国语·晋语》:“献公曰,见翟相之氛,归寝不寐……乃伐翟相。卻叔虎将乘城,其徒曰:‘弃政而役,非其任也。’卻叔虎曰:‘既无老谋,而又无壮事,何以事君?’披被羽先升,遂克之。”

[2]《左传》昭公二十一年:“扬徽者,公徒也。”郑注:“徽,识也。”《战国策·齐策一》:“章子为变其徽章。以杂秦军。”高诱注:“徽,帜名也。《传》曰:‘杨徽者,公徒也。’通白(帛)曰章幅(幅,一作帜)。变易之,使与秦旗章同,欲以袭秦。”

[3]《史记·平原君列传》:“楚地方千里,持戟百万,此霸王之资也。”

[4]《史记·魏公子列传》:“魏王见公子,相与泣,而以上将军印授公子,公予遂将。”

[5]《尉缭子·将令》:“将军受命,君必先谋于庙,行令于庭,君身以斧钺授将。”授斧钺的仪式很隆重,要在太庙举行。君致词,将答词,被认为是“社稷安危,一在将军”。参见《六韬·立将》、《心书·释才》、《淮南子·兵略》。

[6]《史记·魏公子列传》载魏公子信陵君盗虎符、夺晋鄙兵以救赵的故事,可说是人人皆知的。传世品有新郪虎符、阳陵虎符和西安南郊出土的杜虎符。

(二)位、列、行

佩戴徽章的士卒入列,各级军吏进入指挥位置,并按照布阵要求编队,前呼后应,才称得上是一个正规的战斗集体。其间,各自所处的位置及其距离,对战斗动作的发挥,对实现指挥系统的有效反应,尤其不可忽视。无论从战术分队——两的角度,或是从战斗队形——阵的角度看,都是由每一个点——步卒的交叉构成纵、横排面的关系,这就是兵书上一再强调的位、行、列三要素。那么,在金、鼓、旌、铃的指挥下,佩戴徽章和执有“五兵”的编制及其队形就具有无可比拟的重要性。“立卒伍,定行列,正纵横”(《司马法·严位》),既是分层负责,相互照应,融为一个有机的整体,当然也就能使部队迅速变换队形,使行军、作战均能先敌一步,占据有利地形并把握战机。不逾列、不结轨,既是“行列之政”,而乱行绝阵也就招致失败无疑。蓝永蔚先生曾以翔实的资料,确凿的辩证,指出周时的攻车编制是二十五人制,春秋初则变为七十五人制。其中的三名甲士是作为两侧及前方这三个作战分队的统领。[1]杨泓先生也据车之结构及其所用长兵器,推算出车战时的作战半径在3.2左右。[2]

我国古代寓兵于农。军事训练(教战)也分四时进行。虽练如战阵,大概也因不违农时而四时各有侧重。如春教振旅,辨鼓铎;夏教茇舍,辨号名;秋教治兵,辨旗物;冬教大阅,简军实。四时教战中,只有在冬天才进行综合性的大演习。《周礼》记述的大阅场面饶有趣味。开始,先学战法。再在广野上按照百步立“表”,计有四表。军帅各依级别执旗物:鼓、铎、镯、铙,摆开战车与徒卒,皆南面向表而坐,聆听誓词。然后,中军之将以鼙鼓发令,鼓人擂鼓三通。于是,两司马振铎,各级军官举旗,车徒起立。随鼓声,部队行进,伍长则鸣镯(钲)以应节拍。行至第二表的地方,部队就停下来。击鼓三通,两司马摝铎[3],各军官放下手中的旗帜,车徒都坐下来。又击鼓三通,振铎,举旗,车徒站起。再击鼓,命令前进,鸣镯(钲),车辆急行,徒卒随后紧跟。到了第三表时,都停下来,又同以前一样的坐下,起立。当再次击鼓时,车辆加速奔驰,徒卒跑步急进,直至前表时,再停下来。响起三通鼓,车兵随三次旋转射箭,徒卒也作三次击刺。然后,卒长鸣铙止鼓,部队退却到后表的地方,坐下、起立的动作也同开始一样。然后,才是列阵畋猎(《周礼·夏官大司马》)。通过从队列教练到列阵畋猎的演习,就可使部队熟悉并适应整个指挥系统。做到“居则有礼,动则有威,进不可当,退不可追,前却有节,左右成魔,虽绝成阵,虽散成行”(《吴子兵法·治兵》)。

注释

[1]蓝永蔚:《春秋时期时代的步兵》第三章,中华书局,1979年。

[2]杨泓:《中国古兵器论丛·战车与车战》,文物出版社,1980年。

[3]《周礼·夏官司马·大司马》:“三鼓,摝铎。”郑注:“掩上振之为摝者,止行息气也。”孔疏:“以手在上,向下掩而执之。”据说,振铎是手执柄而摇,其声嘹亮;摝择是手执柄下掩而摇,其声沉闷。

四 秦俑矩阵的指挥网络

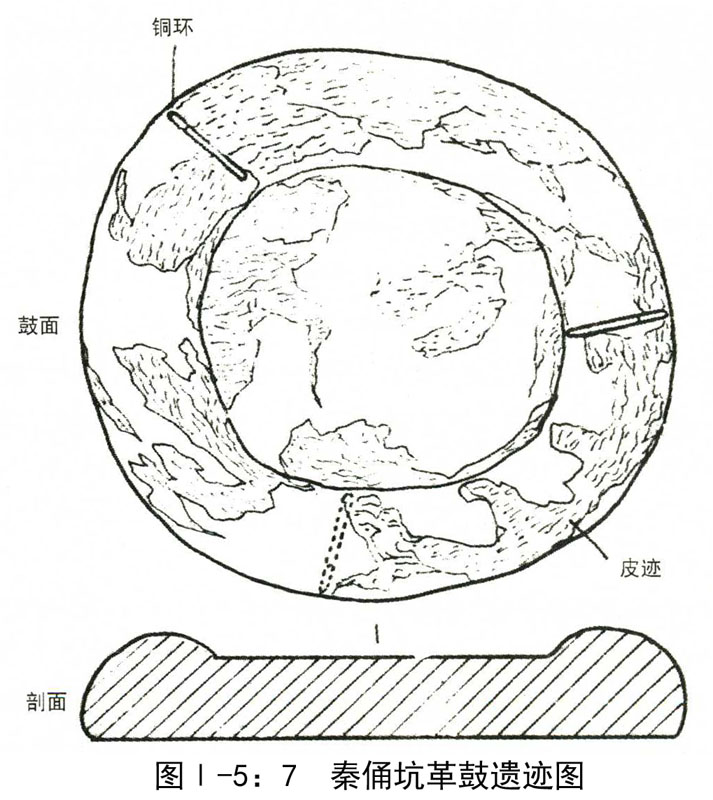

作为重要的指挥物的“金鼓”在秦俑一号坑内均有发现。青铜铎(原《报告》作“甬钟”)表饰夔凤纹,具两铣,甬上有纽,通高27厘米,重4.6千克(图Ⅰ-5:6)。革制的鼓面已朽,测知其面径53厘米,高9~12厘米,框外彩绘,并有三个等距离的觼环(图Ⅰ-5:7)。虽然金存鼓毁,但却为我们提供了军事指挥物的实例。

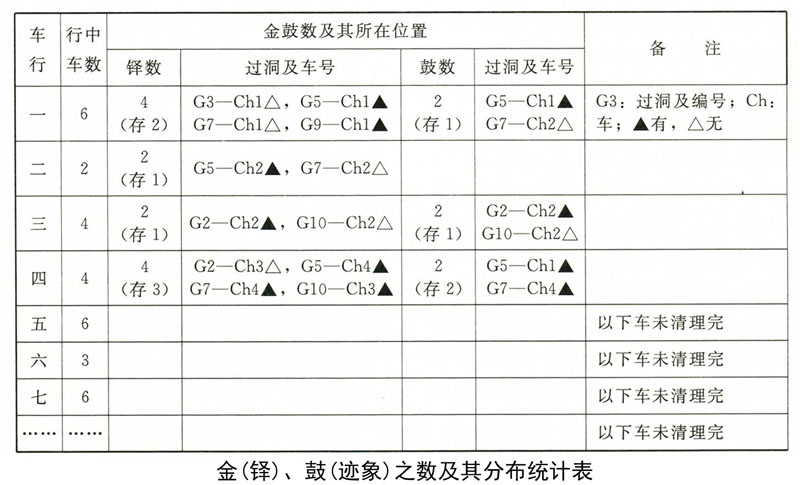

秦俑矩阵中的金鼓多半出于战车之上,而且二者的距离很近。铎以纽悬挂,鼓则以环平架。金、鼓配合使用的关系,已是明白无疑的了。不过,按照一号坑第六过洞为轴线的对称布局,在有些对应的战车上并未发现铎鼓,如第五过洞一号车上有铎有鼓,而对应的第七过洞的一号车上则无;第九过洞一号车上有铎无鼓,而对应的第三过洞一号车则铎鼓俱无。同样,第二过洞的二号车和第五过洞二号车上铎鼓齐全,而对应的第十过洞二号车和第七过洞二号车上俱无。只有第五过洞和第七过洞的两个四号车,不但位置相对应,而且金鼓俱存。以上残缺情况的发生,当同俑坑被扰有关。所以,我们姑且视无为有,也于理可通。在此,不难看出秦俑矩阵的指挥系统的构成有如下一些特点:

第一,阵本中车、步协同,行位严整而金、鼓齐备。

金(铎)、鼓(迹象)之数及其分布,据我的测绘与统计如下表:

从表中可知,前四行的16乘车有铎12只,鼓6面,其中有铎鼓的车理应是12乘,占车总数的75%。如果除却双车编组共用金鼓的情况,则具备金鼓的战车可达到87.5%。这说明秦俑矩阵之本的战车,实际是随车步兵的指挥车乘。也就是说,该车及随车步兵属于一个基本的作战单位。其随车人数有28、40、44、60、151几种。此数不合古制,也许是“秦阵散而自斗”的一种反映。

第二,阵本横向的车、步穿插,独立步兵当另有指挥节制。

车下的步兵俑有两种,一种是独立步兵俑,另一种是随车步兵俑。前者位于四、六、八等三个过洞的一号车之前,直与前锋相接,各自别为一队,约55行,计220俑(每过洞55×4俑/行),而每队独立步兵俑的两侧,则为车步相间的纵列。此独立步兵队伍同第一列六乘战车前的12名“车前卒”一样,当有两个作用,一作前锋的补充,二作“本甲”的主力之一。因此,他们的行动既听命本队的指挥,又得受矩阵总指挥的节制。

第三,战旗地位高于金鼓俱全的战车,当是矩阵中区队的指挥旗。

在第十过洞一号车右侧之前出土一木杆遗迹,其下端安装有铜鐏,前端有脱离木杆的矛头,长达6.7米,曾被认为是一支长矛。实际上,此木杆,不属于矛柄。据试掘者讲,杆迹前曾有色彩迹象,因此我认为可能是一面战旗。[1]

我认定的这面旗,出自于第一行战车的左翼。其右翼,是否也应当有,绝对有此可能。在以后的双车编组队列里,也有类似长杆物的存在。而这种旗所在的区域,正好有多乘具金鼓的指挥车及随车步兵的存在。可见其是矩阵中区队的指挥旗。

第四,卒无徽章,而服饰稍有区别。

如果先秦的军队是以徽章作为区别士卒的身份并保持队形整齐的话,则秦军似乎用的是另一种标帜系统。这就是军服的不同,体现在布阵中的区域性,如前锋或前锋的补充队(第一行战车前的兵俑,第四、六、八过洞的独立步兵俑前部,左右翼部的东端)都是免胄的战袍俑;T2、T20外侧三过洞九列戴武帻、背负双环的,是铠甲俑;T22(含T4)则是梳辫髻的随车铠甲俑。这些不同点的集合体,就构成秦阵指挥的固有特点。

第五,指挥者等级有别,各自位置固定。

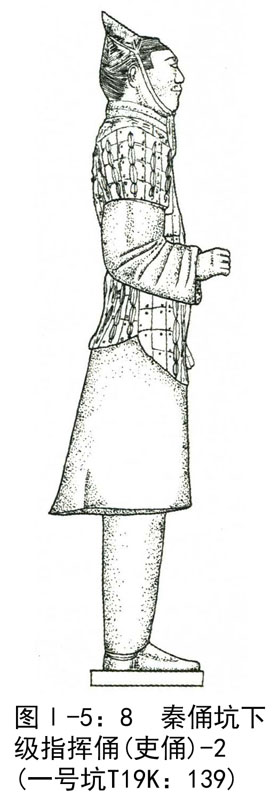

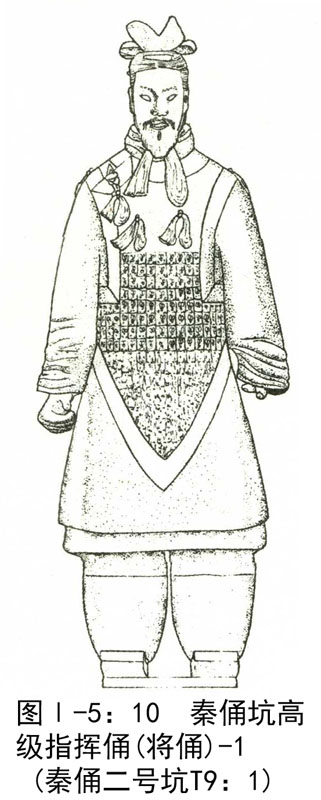

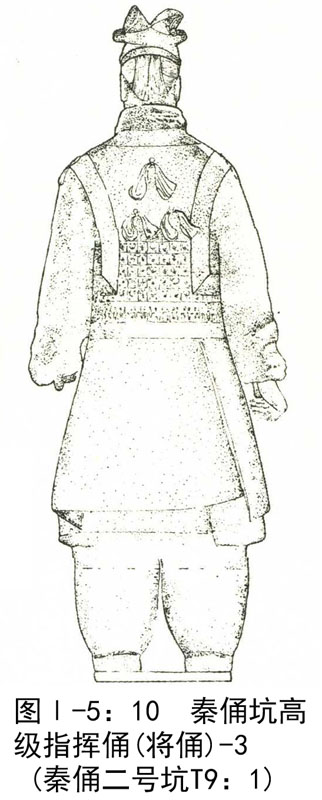

秦指挥俑的身份可分为三级。目前见到最低的一级称作“吏俑”。他们戴长冠,穿战袍或袍外擐铠甲(图Ⅰ-5:8);高前一级的称“佐吏俑”,戴长冠,袍外擐背带式的前甲,或穿长披膊、齐摆式的细叶甲(图Ⅰ-5:9)。再高一级的是“将俑”,戴“切云冠”,穿袍或袍外擐细叶甲(图Ⅰ-5:10)。这些军吏俑身份的确定,不但是由服饰,更重要的是从其所处的指挥位置而定。如佐俑多在将俑之侧,乘车,也有单独同长冠甲士乘车的。

战车乘员三名,除极少数站在车上外,多一字排在车后。三俑的排法是:擐甲的车右俑无一例外地居右,而将或佐的位置也多在车右和御手之间。换句话说,车右居右,其制一定;而在一般情况下,御者居左,将帅居中,有时是二者位置调换。战车上多有铎鼓等发令工具。

同步兵俑相处的指挥者,多是吏俑或佐俑,在T2和T20的阵本部,就有戴长冠、擐长披膊齐摆式细甲的长冠甲俑。而三尊戴长冠的铠甲俑居于前锋部左、中、右三点上,显然是这部分轻装射兵的“发弩啬夫”或“队帅”。但以上这两级军吏都处于作战的基层单位,应当是接受上一级指挥的。

以上仅是据有限的材料,从观察中加以推论。而对秦俑矩阵指挥系统的全面了解,有待于发掘工作的完成。但目前所见一斑,毕竟为窥见全豹提供了一种信息。

注释

[1]《周礼·考工记》:“凡兵无过三其身。过三其身,弗能用也,而无己,又以害人。”按其尺码要求是:“戈柲长六尺有六寸”,合今1.3米。“殳长寻有四尺”,合今2.36米。“车戟常”,合3.15米。“酋矛常有四尺”,合3.94米,“夷矛三寻”,合4.73米。秦俑高约1.75米左右,如“三其身”也不过是5.25米。事实是秦俑的长兵器也不过2.8米左右。那么,出土这件“长杆矛”长达6.7米,无论如何是无法使用的,所以我以为有可能是旗杆。至于无旗縿的发现,很可能是毁于秦俑坑被焚之时。

解读秦俑:考古亲历者的视角/王学理著.—北京:学苑出版社,2011.9