您现在的位置:首页 > 研究论著 > 解读秦俑:考古亲历者的视角

军事篇 肆 运筹帷幄 决胜千里——秦俑三号坑漫议

王学理

秦俑三号坑位在一号坑西端的北侧,由此向东越过一个南北长的空坑(编为Ⅳ号坑),就是二号俑坑。按坐西面东的这一组具有完整体系的从葬设施看,四坑范围界定,东西进深260余米,南北跨度约178米,而三号坑正位于这组从葬坑的后左部,同一、二号坑中作战单元中的指挥者位置相似。那么,从总体到局部的这种“似”是偶然的巧合,还是别有讲究?这就涉及三号坑的性质和作用,以至于引申到军事学意义等,就有探究的必要。

力倡秦俑“无坑不阵”的权威学者认定三号坑也属于“军阵”。那么,我们就有必要从此坑的位置、形制、作用和俑位、级别上加以分析,给出恰当的定位。

一 第三号俑坑性质的判定

(一)结构述要

秦俑三号坑的坑形特殊、结构怪异、布局别样,必定是由其功能所决定的。不言而喻,也当是秦代军事设施实际的反映。由于1977年我亲自参与发掘测绘和研究,又鉴于《简报》材料已公布,故而在此屏除那些枯燥的资料性介绍,只选择相关的要点作些提示,以便我们作为进一步探讨的凭借:

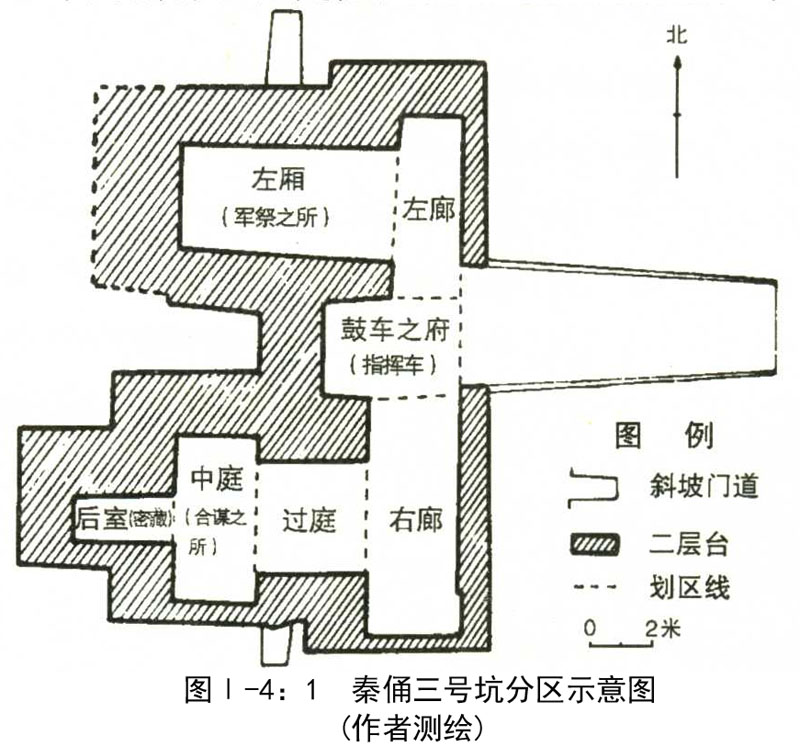

放置文物的坑体在西,坡道在东,其面积是这组军事内容的从葬坑中最小的一个。东西长17.6米,南北宽21.4米。总面积仅及一号坑的1/27。坑体平面略呈向西的“凹”字形,内部布局上则以正面的“鼓车之府”[1]为纵轴向南北两边对称展开。车府两侧相连的是南北长的左右廊道,又在两廊中部的两侧各向西扩进一个进深大于跨度的厢房。所以,三号坑的主体实际是由车府和两廊、两厢等5个单元组成。各单元的结构又不尽相同,其中除两廊均作南北长的长方形外,左厢(即“北厢”)东西为长条形,东端连接左廊,平面呈“凸”字状(有的学者称之为“且”字形);右厢(即“南厢”)较特殊,从东到西由过庭、中庭和后室三部分组成,像个空心的“土”字形(图Ⅰ-4:1)。

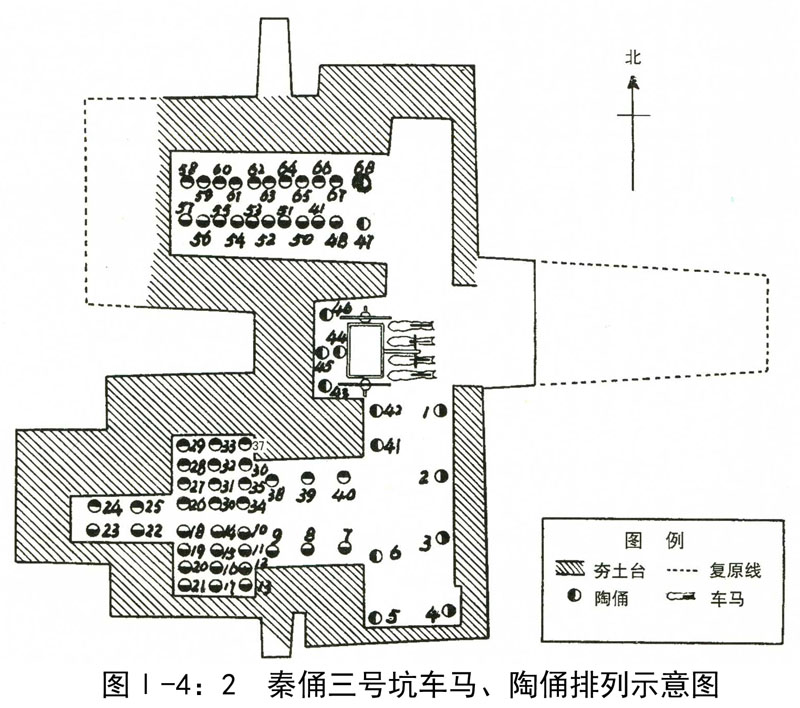

坑中车马与武士俑的排列,因区而异(图Ⅰ-4:2):正面停放一乘驷马鼓车,后随甲俑4尊。北廊空无文物,而左厢的南北壁下各立一排甲俑,计22尊(48~67号俑)。其中除东端的两尊面东做守门状(47号俑和68号俑),其余20尊均呈横向的面面相对。南廊的东西两壁下,各立4尊甲俑。尽管因廊长俑少,而在排列上显得疏朗,但仍是东西向两两相对的(1~6号、41、42号俑)。南厢过庭有6尊甲俑(7~9、38~40号俑),宽大的中庭里有24尊甲俑均等的分为南北两部相对(10~21、26~37号俑各部俑数是横3、纵4),狭窄的后室只有4尊甲俑两两相对(22~25号俑)。

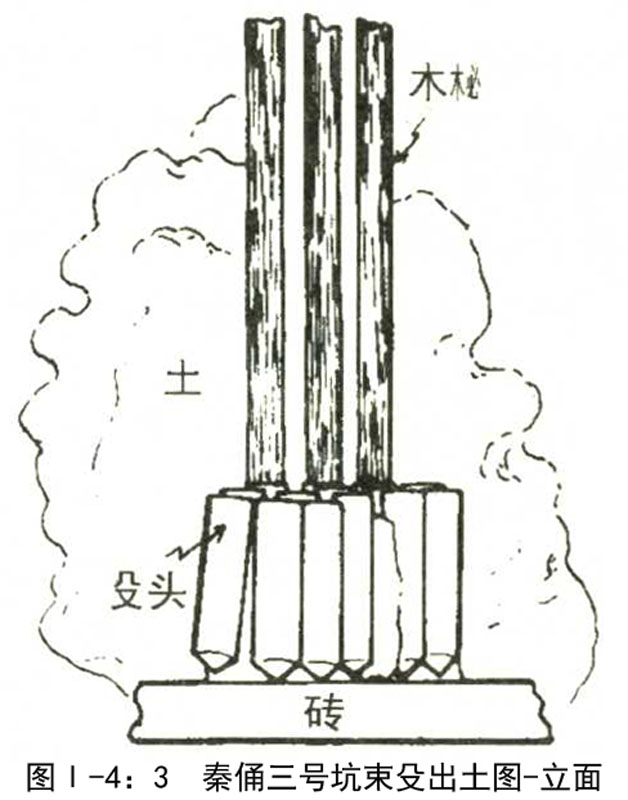

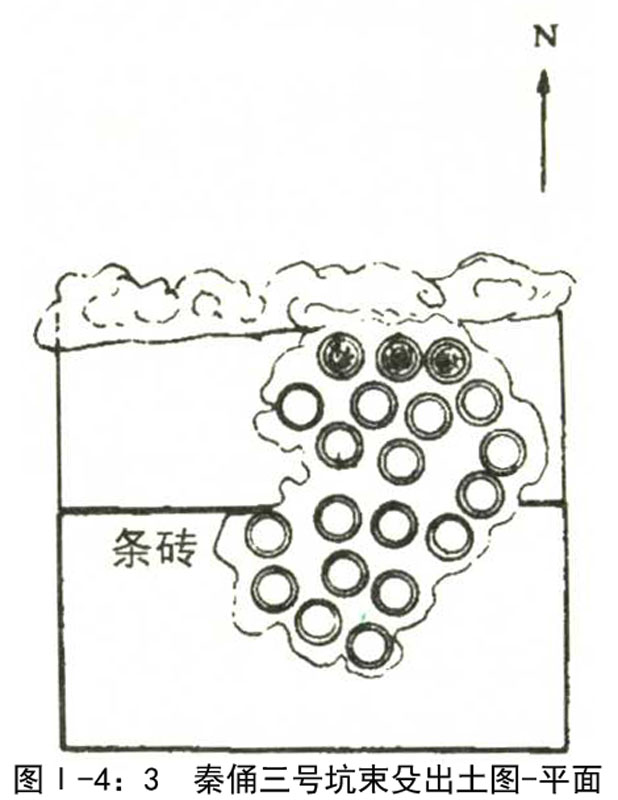

坑中共有68尊著甲陶俑中,除车后4尊随员外,其余均右手半握,曲肘作拄长兵器状。所见兵器,除30柄长杆铜殳(图Ⅰ-4:3)外,仅有三棱铜镞3枚、剑1件。

右廊北口、后室东口都有“过梁木”样的门楣,上装有带舌的铜环,用以悬挂帷幕。同样,左厢入廊的口部也是以帷幕相隔。

左厢地面有残鹿角一件、动物骨骼朽迹一堆。左廊北壁下靠着一束铜殳,计有20柄。

对照一、二号俑坑,三号坑显然不同于军阵或营垒之设。因为它既有指挥用的“鼓车”,又有礼仪性的长兵器,还有祭祀活动的遗迹。可见此坑是在表现秦军事生活的思想指导下,设计的又一个内容。但显而易见的是,它同军事领导机关的某些活动有关。

注释

[1]王隆:《汉官解诂》:“太仆厩府,皮轩鸾旗。”胡广注:“马有厩,车有府。”

(二)军幕的模拟物

崔浩说:“古者出征为将帅,军还则罢,理无常处,以幕帘为府署,故曰幕府。”(《史记·李牧列传·索隐》引)因为将帅在外,行无常处,也没有固定的治所,所以在行军途中或战场上只能用小帐篷搭盖成临时的指挥所,过后即撤。这里所言的“古者”之幕,至少在春秋后期就见于记载,如《左传》哀公二年(公元前493年)载:晋、郑的铁(今河南濮阳县西北五里)之战,赵鞅率师“以徒五百人宵攻郑师,取蠭旗于子姚之幕下”。公元前487年晋伐吴,“微虎欲宵攻王舍,私属徒七百人,三踊于幕庭,卒三百人,有若(孔子弟子)与焉,及稷门之内”[1]。秦俑三号坑的结构,不像是用帐篷搭盖的。但从内部的格局和功能考察,确实反映了秦军幕的一些特点。这表现在:

第一,位居于模拟的秦军事活动体系的后左部,同阵营中作战单元的指挥俑的位置相一致。

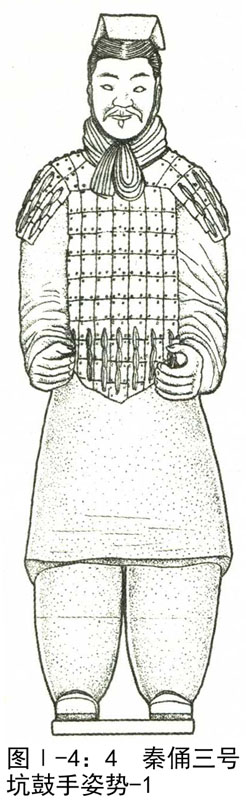

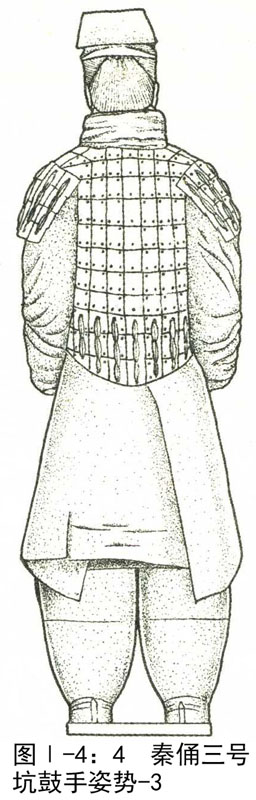

一号坑的高级指挥俑戴切云冠,著有重袍并擐铠甲者,如第二过洞的97号和第十过洞的97号两将俑,均位于重装的“长铍队”之后的战车上。同样的情况如二号坑东端练兵场上的将俑,还有车步小营中的将俑,也都是被安置在那些作战单位的后左部。当然,一号坑的作战队形编制明确,伴随这些军吏俑的指挥物有金铎和革鼓。在二号坑的将俑之处虽未见到金鼓,但其身份及指挥位置却是很明显的。那么,三号坑中唯一的一乘驷马鼓车被安置在坑正面的中心位置上,不但悬挂彩绘革鼓(有鼓环及漆绘图案的鼓面遗迹),有鼓手相随(如45号甲俑跟车后,双手前伸半握,似执桴。图Ⅰ-4:4),而且是另安置一室,由鼓手和四俑(御手、佐吏、鼓手、甲士各一)组成一个单元。足见此车属于诸俑坑中唯一高级的指挥车,无疑此坑也当属于军中的指挥部。

从整个俑坑的设计思想看,既有了表现阵、营、战的几个坑,再加上军中之幕,就显得全面、协调。

第二,没有实战兵器,而只有礼仪性兵器,显然不是作战部队的装备。

三号坑出土无尖锋的长柄铜殳有30柄,不但是诸坑中特殊的现象,而且武士俑拥持此器的比例也大。除去随车的4俑,其余64尊都是同一手势,可以推断为每俑一殳。这同其他俑坑形成鲜明的对照。如一号坑前五方中的实战兵器只及俑数的2.48%!若果不计佩剑,而按每俑一件兵器计算,其他实战兵器才占到俑数的43.1%[2]。二号坑由试掘知,各类实战兵器同俑的比例更少,仅5.32%[3]。当然,若非俑坑在秦末未经盗取或其他原因,原来配备的兵器数量一定是很大的。秦始皇既然能投入大量的人力、财力建兵马俑坑,尽量使之真实,就不可能使这些武士俑徒手而立!再从宏观上看,唯有一、二号坑俑装备着实战兵器,而三号坑俑装备是礼仪性的铜殳。由此可见,三号坑表现的绝不是一支作战部队。

无尖锋铜殳的作用,和利刺的矛、铍不同,和集中钩、刺、啄于一身的戟更有区别。殳不利于战,纯粹是一种撞击性的长柄器械。王晫在其《兵仗记》中说:“殳即杸也……主于击。[4]《释名·释兵》:“殳,殊也,长丈二,而无刃,有所撞桎于车上,使殊离也。”《说文解字》说:“杸,军中士所持殳也。”虽在商代的文献中未见到殳的记载,周代也曾把殳列为“车之五兵”,但却不见实物的出土。湖北随县曾侯乙墓出土战国初期的铜殳,前有三棱状的尖锋,并附有尖刺的铜箍,确还有实战的价值。[5]秦、晋的韩原之战中,“晋惠公之右路石奋杸而击缪公之甲,中之者已六札矣”(《吕氏春秋·爱士》)。但在战国时代,由于步、骑兵地位的上升,更适应战争的钢铁兵器逐渐在取代铜兵器,再也见不到殳的影子。睡虎地秦墓竹简《法律答问》说:“邦客与主人斗,以兵刃、殳梃、拳指伤人,*(上敃下手)以布。”殳与梃相似。该书又说:“何谓梃?木可以伐者为梃。”可见殳同梃都是无锋的棒状物,三号俑坑的殳也就是安木柄的无刃铜殳头,显然不用于战场。汉代画像石和壁画所见执殳者,都是些伍伯一类人物。所以,汉人注释“殳”时,都是以无刃对待的。如“殳长丈二而无刃”(《诗·卫风·伯兮》毛传),“殳如杖,长寻有四尺”(《周礼·夏官司马·司戈盾》郑注)。

纵观用殳的历史,其主要功能在于守备和警戒,特别是多充当王侯的仪礼兵器。如《诗·卫风·伯兮》有“伯也执殳,为王先驱”的句子,说明用殳先行开道、隔断行人。《说文·殳部》:“以杸殊人也。”段注:“殊,断也。杖殊人者,谓以杖隔远之。”曾侯乙的带尖锋铜殳上铭刻“曾侯*(左戉右阝)之用殳”。这只表明此殳的专用。殳作为宫廷守备兵器,在春秋战国时代也是有史可证的。《韩非子》一书上记载了这么一则故事:“楚王急召太子。楚国之法,车不得至于茅门。天雨,廷中有潦,太子遂驱车至于茅门。廷理曰:‘车不得至茅门,至茅门非法也。’太子曰:‘王召急,不得须无潦。’遂驱之。廷理举殳击其马,败其驾。”(《韩非子·外储说右上》)

另外,《司马法》上还有“执羽从杸”的记载。殳同旂旆并用,是作为军事指挥的一种标志而已。无论怎样,此后诸多文献记载反映出来的还是这么一个基本事实,即:殳更多地起着礼兵的作用,更多地用在仪仗队里。即使在军事上出现殳、钺同用,实际上也只是军权的象征物罢了。那么,秦俑三号坑的侍卫甲俑执殳,和一、二号坑的武器装备迥异,不正是警戒、仪卫、军权的集中表现吗?

第三,秦俑三号坑执殳的甲俑,以鼓车为中心向左右展开,又是取环壁而立的布置,这同样也显示了他们具有担任警戒的侍卫身份。

该坑的甲俑固然属于步兵,但在组织上并没有战斗编列。它既不像一号坑步兵俑有战斗位置,又不像二号坑各兵种随营的情况,而是执殳环绕周壁站立,具有一种向心性。这个“中心”当然就是指挥车。同样,两廊和两厢,尽管因其内容不同,数量有多寡,但各自也是围绕着一个“中心”(4个中心,如接见:在右廊;议事:在右厢中庭;密藏:在右厢后室;军祭:在左厢)。可见这些甲士们不是用来参战,而是保卫军事首长又在显示军吏等级身份的侍卫。这种布置同所谓的“军阵”,简直是风马牛不相及的!

商鞅把侍卫长官的亲兵称作“短兵”。秦国对随带短兵的资格及其人数有着严格的规定,《商君书·境内》:“五百主,短兵五十人;二五百主,将之主,短兵百;千石之令,短兵百人;八百之令,短兵八十人;七百之令,短兵七十人;六百之令,短兵六十人;国封尉,短兵千人;将,短兵四千人”。在这里可以看出:秦的短兵之设是按军吏和县令两个系统进行的,而且都是同军功的有无直接挂钩的。秦俑三号坑有侍卫甲俑64尊(除去车之随员),显然高于“五百主”之数而又低于“二五百主”、“将之主”的卫兵数,距国尉和大将的卫兵数又相差很远。在这里,我们还应该清楚地意识到这么一种实际情况,即:一、二号坑内估计有兵马俑7000左右,如果加上拟建中的四号坑,必定在万数以上。即使如此,从实战上看,仍非编制军队的实数。其统帅究属何衔级,又不好骤断。那么,三号坑所置的“短兵俑”数岂不也具有象征性吗?但无论如何,充作幕中侍卫的身份却是洞若观火的。

第四,内部结构,展示着军幕的性质。

军幕是行军或前线的指挥所,将帅于此处理军机大事,实施指挥,并临机出动。秦俑三号坑内部几个单元间次,根据活动内容而深浅阔狭有大小,彼此又有帷幕相隔。合谋、军祭、车府、密藏等,既是幕中不可或缺的几个活动内容和处所,又需要彼此以廊道、过庭相通从而组成一个整体。但这同样与临战队形的“军阵”毫不相关。

第五,三号坑遭受人为的破坏,是俑坑工程未竣的证据之一,也是被捣毁指挥部的反证。

三号坑道受人为的破坏,其情景与一、二号坑截然不同。一是未经火焚,二是武士俑绝大多数无头,三是铜殳20支一束被弃置于北壁之下。这些现象说明了什么问题呢?

秦末的那段历史记载告诉我们:“郦山之作未成,而周章百万之师至其下矣。项羽燔其宫室营(茔)宇,往者咸见发掘”(《汉书·楚元王传》)。既然建造俑坑仍属于“骊山之作”的工程内容之一,其未竣工的事实和陵周建筑被盗焚的记载,也都获得了考古的证明。那么,项羽的军队面对偌大的俑坑岂能不动心?我们考古工作者提供了证据是:一、二号坑对装备武士俑的实用兵器被夺走了,继之一把火使俑坑建筑坍塌……但是三号坑则采取另一种手段。揆其原因是:殳无实战价值,虽然把它“收缴”却不带走。因为重而无用,便弃置了;再把车后的俑给它掀翻,使之倒插在地下!既然没有“将军俑”,就把侍卫俑的头颅给截取了……捣毁秦俑军队的指挥中枢,这不正是项羽获取全胜的气概吗?他的复仇情绪在此也找到了宣泄的机会。

注释

[1]《左传》哀公八年。

[2]秦俑一号坑前五个探方(T1、2、10、19、20)出土青铜矛6、戈1、戟4、铍16,共计27件,其数占陶俑1087尊的2.48%。如果除铜剑17柄不计外,包括前述长兵器和铜钩及铜弩机在内,约有469件,可占俑数的43.1%。材料见始皇陵秦俑坑考古发掘队:《临潼县秦俑坑试掘第一号简报》,《文物》1975年第11期。

[3]二号坑试掘期出土各式武士俑196件、铜矛头3个、弩机6件,则兵器数占俑数的5.32%。材料见始皇陵秦俑坑考古发掘队:《秦始皇陵东侧第二号兵马俑坑钻探试掘简报》,《文物》1978年第5期。

[4]《昭代丛书》第47卷。此书系张潮等人编纂,是清朝前期和中期的大型综合性丛书。上海古籍出版社1990年出版有精装本。

[5]随县擂鼓墩一号墓考古队:《湖北随县曾侯乙墓发掘简报》,《文物》1979年第7期。

二 关于先秦时期“幕”的探索

(一)关于“幕府”的认识问题

将军的指挥所随历史的进程,曾有过多种称谓,如“幕”、“莫”、“帐”、“幄”、“帷幄”,等等。《左传》哀公八年(公元前48年),晋伐吴时,“微虎欲宵攻王舍,私属徒七百人三踊于幕庭”。《韩非子·十过》:“昔者楚共王与晋厉公战于鄢陵……战既罢,共王欲复战,令人召司马子反。司马子反辞以心疾。共王驾自往,入其幄中,闻酒臭而还。”《史记·李牧列传》:“市租皆输入莫府、为士卒费。”《索隐》:“按:注如淳解‘莫,大也’。又崔浩云‘古者出征为将帅,军还则罢,理无常处,以幕帟为府署,故云莫府。’则‘莫’当作‘幕’,字之讹耳。”“幕”本来是将帅在出征途中临时用帷帘遮挡起来的帐篷,有时竟称“帐幕”,其设同“出军命将”一样,是暂宿的场所,即设即撤。随后因“将军”称号定制之后,它就有了新的变化。“将军”的称号定为官名的时间,按顾炎武《日知录》的说法是在西汉中期。于时,“将军府”就变成一个常设的府署机关,称之为“幕府”。同时,也因为开府置吏的关系,“幕僚”、“僚属”之称就随之而派生。“幕府”由将军的多设,也不止一个。大将军、列将军均设有幕府,即所谓“凡将兵皆有莫府”(《汉书·李广传》注刘启语)。

西汉时期,幕府组织趋于完善,属吏不但设有校尉、军司马、军监、军市令等一类武官,而且还有长史、从事中郎、掾、史一类内务性的文官。这些都当然也具有一定的员额。尽管他们先后多有变化,毕竟还是形成了一套“协助将军参赞军务”的军中机构[1]。但是,在整个先秦时期,幕还处在初级阶段。

军幕的建筑结构、内部格局及其功能,文献中是鲜于记载的。甘肃嘉峪关第三号汉墓中,有一营帐壁画,其中的营帐有大有小,但都是用织帛制作成“蒙古包”的样子[2]。尽管它还属于营幕,官兵都作为止宿的场所,而中间画一个“大军帐”,内坐一武官,外有军士守护,显然是“元帅升帐”的形象。若从单独办理军务、军机大事方面看,毕竟同军幕有着相似之处(图Ⅰ-3:2)。

注释

[1]安作璋、熊铁基:《秦汉官制史稿》上册,齐鲁书社,1984年。

[2]嘉峪关市文物清理小组:《嘉峪关汉画像砖墓》,《文物》1972年第12期。

(二)指挥部职能的诸问题

指挥部之设起源甚早,随着军事行动的采取,理所当然地伴生出统帅处所的设置问题。《周易》记载战争的文字很多,其中像“伏戎于莽,升起高陵,三岁不兴”(《同人》九三),“高宗伐鬼方,三年克之”(《既济》九三),“震用伐鬼方,三年有赏于大国”(《未济》九四)等等,而且战程也够长的。当然其间不是一次用兵,很可能是多次的行动。此外,像神农伐补遂、黄帝伐蚩尤、尧伐欢兜、舜伐三苗、禹伐共工、汤伐有夏、文王伐崇、武王伐纣的几次大战,往往也是长趋千里,经时非日,绝不可能中无止宿、兵帅混杂。但由于记述粗略,语焉不详,我们也就难以确知指挥部及指挥位置的详情了。

对于军幕的记载,以《左传》庄公二十八年(公元前666年)“楚幕有乌”一条的时间为最早。随后还见有哀公二年(公元前493年)晋、郑的铁之战,晋赵鞅“以徒五百人宵攻郑师,取蠭旗于子姚之幕之下”。至于他书所记,恕不一一征引,但我们可以肯定地说,军幕出现的时间绝不限于春秋早期。尽管商周时期,我们固然还不能断定是否有幕,但指挥位置设置于中军,却是了无问题的。因为战术决定了车阵不可能有大的纵深,所以指挥员兼战斗员,身先士卒,也是时代的使然。

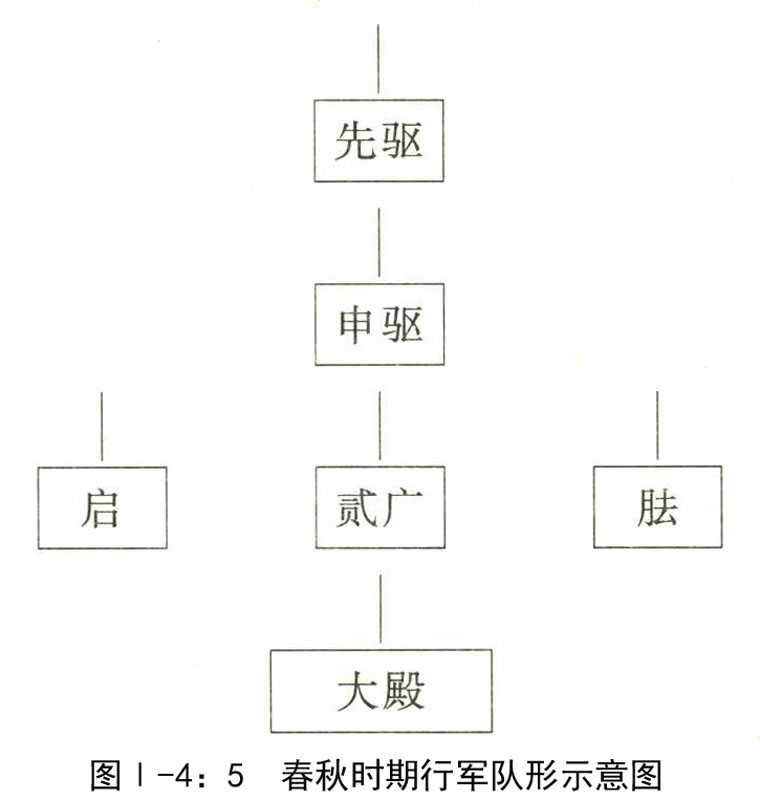

车战时代的指挥多在中军,从“中军从王”[1],到“中军奉公”[2],可说是个通例。公元前707年,周、郑繻葛之战,周桓王亲率中军,以虢林父带领蔡、卫军队组成右军,以周公黑肩带领陈国的军队为左军[3]。公元前597年,晋、楚邲之战,楚也设三军,沈尹率中军,以左、右“二广”(楚君的禁卫部队)作掩护,还有潘党的四十乘“游阙”作为机动兵力(预备队)[4]。因为中军的这种地位,它自然拥有重兵,也就成了加强的重点。及时到了公元前550年,齐侯伐卫时,组织了6个方阵的行军队形,也是以自己的禁卫部队(“贰广”)居中,前有先头部队(“先驱”)和次二军(“申驱”),后有“大殿”殿后,两翼部队分别安设着“启”和“胠”(图Ⅰ-4:5)。

但是,秦俑坑的指挥位置大不同以前,显然是发生了新的变化。如一、二号坑的单元指挥多在其后左部,而三号坑作为指挥部却从作战部队中分离出来,放在了诸坑的后左部。究其原因,大概同这么一些情况相关:步、骑兵的战斗地位上升,兵额数量增多,不但使作战空间扩大,而且战术机动也成为取胜的重要因素。因此,往昔大排面密集的阵形已不敷实用,代之而起的就是机动性、灵活性的集团队形。作为凌驾于诸军、实施有效指挥的指挥部独立出来设立幕府也就成了很自然的事。

军幕既是指挥部,其指挥功能表现在什么地方?这是我们探讨秦幕又一个不可回避的问题。

“运筹策帷幄中,决胜千里外”(《汉书·张良传》),确也道出了军事行动受军幕这一中枢节制的道理。《左传》成公十六年(公元前575年)记载了晋、楚鄢陵大战前,太宰伯州犁同楚王的一段对话,给我们勾绘出开战前准备的一般程序:“楚子登巢车,以望晋军”。王曰:“驰而左右,何也?”曰:“召军吏也”,“皆聚于中军矣”。曰:“合谋也”,“张幕矣”。曰:“虔卜于先君也”,“彻幕矣”。曰:“将发命也”,“甚嚣,且尘上矣”。曰:“将塞井夷灶而为行也”,“皆乘矣,左右执兵而下矣”。曰:“听誓也”,“战乎”?曰:“未可知也”,“乘而左右皆下矣”。曰:“战祷也。”这段文字既包含了战前准备的主要内容,也是部署接战的一般次序,概括起来大致是如下的过程:

首先是“合谋”。即:主帅派人飞速通知各军指挥到中军来。商定作战计划。

接着是“卜战”。即:张开帷幕,在内部向先君神主卜问吉凶。

随后是“誓师”。即:在“彻幕”之后,填塞水井,夷平灶台,整理队伍,列阵,御者登车执辔,车士则从车上取下武器,立正,听取主帅宣誓。

末了才是“战祷”。即:全体将士肃立,祷告鬼神,祈佑取胜。

当然,接下来的就是挑战、合战了。

车战时代的这种迎战仪式,大概到了步、骑兵上升的时候也不会有根本性的变化。三号俑坑右厢的中庭和过庭构成为一个完整的建筑单元,对面壁下两部分侍卫陶俑拱卫,中间留出空旷地带,显然是主帅召集军吏合谋的议事大厅。左厢出土无钻凿痕迹的鹿角及动物骨,属于牲祭的遗留,此间当时“军祭”之所。由于“合谋”与“卜战”是将帅层里少数人的行为,涉及军机大事,当然是在密闭的、戒备森严的幕府中进行的。楚军一方面远望晋军,也只能通过“驰而左右”、“聚于中军”、“张幕”、“彻幕”等表面现象,再联系迎战的一般规程来判断。可见幕中的“诡道”,敌方是不易窥见的。至于宣誓和祷战活动,因为是面对广大士卒作战斗动员的,不能聚集于幕中,故而需要选择开阔地带的。如武王伐纣时,“甲子昧爽,王朝至商郊牧野”,才发表了历史上有名的誓词——《牧誓》(《尚书·周书·牧誓》)。

“卜战”既是“虔卜于先君”,就涉及同“社宗”的关系。《周礼·春官》:“小宗伯之职,掌建国之神位,右社稷,左宗庙。若大师,则帅有司而立军社,奉主车。”郑注:“社主曰军社,迁主曰祖。”古代行军,须车载先代君主和社主的牌位同行,而且是每舍必奠,遇战必祭。看来,秦人军祭的对象绝不止于社宗。秦始皇统一天下后,曾祭过“八神”,其中的“兵主”就是“战神”蚩尤。这种用牺牲祈神福佑的军祭活动,一直长期存在于古代军事生活之中。及至宋代,才达到了它的顶峰(《武经总要后集》)。用“卜、筮”和“星占”问定吉凶,虽属虚妄的迷信,而古人却恭敬又虔诚地进行着,倒也起了同仇敌忾、鼓舞士气的作用。好些学者据秦俑三号坑北厢的构筑及出土物或说是“宗”,或说用在“卜战”,或说是“祷战”。歧异存在,正是内容非一。但无论怎样,在同神衹祖宗有关的军事活动的这一点而言,却是一致的。但包括社、宗在内的告主卜祭活动于一处合并进行,不是不可能的。仅凭此一点,推断三号坑是社宗遗址,似乎略显勉强,但这也许正是秦幕的特点之一。至于社、宗为何物,是否设之于幕内,也许就难于深究了。

军幕作为指挥系统的首脑机关,真正地从作战部队中独立出来,大概还是战国中期以后的事。因为春秋以上所言的“幕”,毕竟还是将在军中。“凡举兵,师以将为命”(《六韬·龙韬·王翼》),不只说明将的重要,而且表明“将”同“兵”的关系更为直接。因为在古代,受到通信、观察手段的限制,将帅只能靠自己操纵的“金”和“鼓”,在短距离内形成指挥系统,以决定军队的行止。公元前589年,晋、齐的鞍之战中,晋欲克将中军,虽已“伤于矢,流血及屦”,但他“未绝鼓音”,以至于“马逸不能止,师从之,齐师败绩”,取得了全胜[5]。由此可见,将帅在军中身先士卒,有着鼓舞士气、稳定军心的作用,对于及时掌握敌情动态、根据具体情况,实施巧妙而有效的指挥,是更为重要的。但是,随着以后战争规模的扩大,部队人数的增多,单纯的车战向步骑兵等多兵种联合的进攻战、包围战的转移,加上旷日持久的鏖战,就产生了将帅从作战部队中分离出来的客观条件。于是,他们完全有可能居于第二线或第三线,进入幕中指挥。至此,战争已是发展到一个新的阶段。它也可说是指挥相应变化的标志。

注释

[1]《左传》昭公二十三年。

[2]《左传》桓公五年。

[3]同[10]。

[4]《左传》宣公十二年。

[5]《左传》成公二年。

三 秦幕散论

(一)秦俑军幕的特色

首先,具备了议事、告神、交通和藏密等不可或缺的内容和场所。有“短兵”守护,为将帅运筹帷幄、处理军机大事提供了必要的条件和保证。

其次,集“合谋”、“卜战”、“祷战”于幕,简化了开战前的程序,突出重点,是“以法治军”精神的反映。

再次,指挥车居中而前,议事与军祭之所分居两侧而后,也许是秦幕格局的一般模式。

最后,幕中的“甲士”守卫,幕外也定有重兵,必然具备一套警戒设施。这些“亲兵”既担任幕中安全、严守机要,也是将帅出行、施之军礼的仪仗队。

由以上各点可以看出,秦幕的设置,以军事的需要为第一。至于其他各项,姑不引申其说,但有一点还需要明确,这就是:出师有无胜战的把握,源自将帅的决心。而正确的、不是盲目的决心,则来自“知己知彼”的程度。士卒作战能量发挥得怎样,是由将帅动员工作和指挥才能所决定的。在这里,“合谋”比什么都重要。秦灭楚的决战,王翦“非六十万(军队)不可”,面对“荆兵数出挑战,终不出”,而取养精蓄锐的一系列措施(“翦日休士洗沐,而善饮食抚循之,亲与士卒同食”,军中“投石超距”),以行动激励士气,然后才说:“士卒可用矣”。势如破竹、杀将略地,取得了灭楚的胜利(《史记·王翦列传》)。“凡事预则立,不预则废”(《礼记·中庸》)。“预”用之于军事学上,就相当于“谋”。“论敌察众,则胜负可先知也”(《商君书·战法》)。所以说“预”属于“军事运筹学”(Military Operational Research)的范畴。那么,重视“预”而去“谋”,就成了幕中活动的重点项目了。至于秦军载社、宗二主同行,并进行祭祀、祈祷,只能作为一种仪式,而且也会去掉一些繁文缛节并按“于己有用”的方式进行的。因为他们坚信“能壹民于战者,民勇”(《商君出·画策》),从而把取胜的支点落实在士卒大众的身上,所以这才是秦幕活动中又一个不可忽视的环节。

(二)秦俑“幕”的性质

有关古代幕形、结构的文献记载是零星的、片断的,至今又无考古实物的参稽。经筛选澄滤后,留给我们的还是个轮廓模糊的印象。至少军幕有三种形式:

第一种,属于临时性的,是在行军或接战前搭盖的帐篷。“张幕”、“彻幕”都较为方便,是名副其实的“幕”、“莫”、“帐”。

第二种,设幕的时间较前一种长,形式也较为固定。战国时期的几次大战中,双方军队的集结、攻守都带有阵地战的性质,其指挥部不可能是草率的。秦军围长平、王翦的灭楚之战,引军长驱、对垒鏖战,如没有稳定、坚固的军幕是不可想象的。

第三种,属于固定的军事指挥机关。秦军戍守五岭、屯兵长城,都因是守备的性质,没有大的军事行动,军事将领就需要有固定的处所。同样,西汉就设立有“幕府”。

对照秦俑三号坑,似接近于军幕的第二种。理由是:

第一,结构上已有功能齐备的设施,显非随时张撤的帐幕建筑。

第二,除去坑内有一随车的佐俑外,余为侍卫甲俑,并无身份高于“佐”,或高于一、二号坑中将俑的军吏俑。也没有编制一定的幕僚,也不似幕府。

第三,因为整个俑坑在于表现秦军生活中有代表性的内容,其编列、数额等都具有象征意义,三号坑同样也只能是军幕的模拟物。统一战争中,秦军的名将是一大批人,此间塑谁?隐而不显,正是设计的上策。

(三)学术意义

第一,秦俑三号坑作为“军幕”的缩影,结合文献记载,对消除理解分歧和浮泛的印象,大有裨益。它首次向人们展示了战国以来秦的高级军事指挥部的立体形象。其内容结构和文物遗迹,是我们研究“幕后活动”内容及其方式的凭借。尽管它还仅仅只是“幕的一种”,而又属于“秦式”,毕竟是可贵的资料。

第二,为军事学研究,引出来不少的课题。随手拈来的例子,就有如下一些:

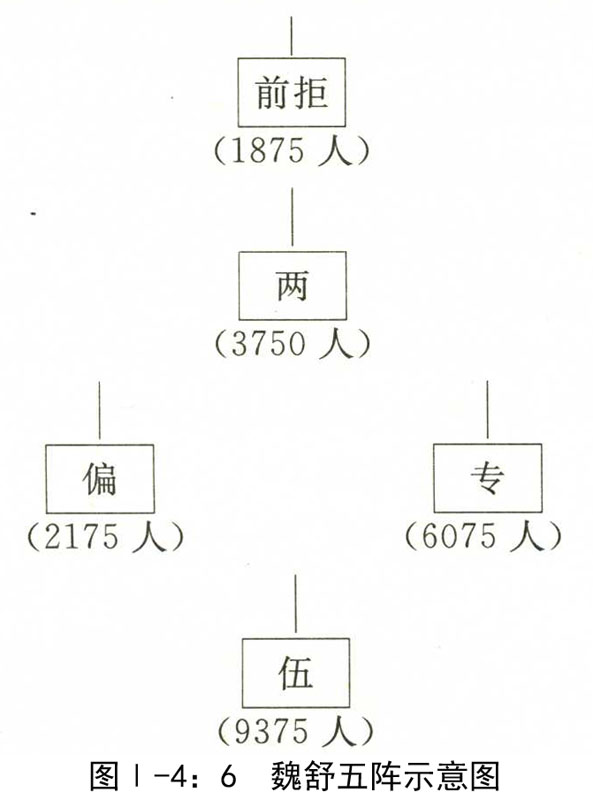

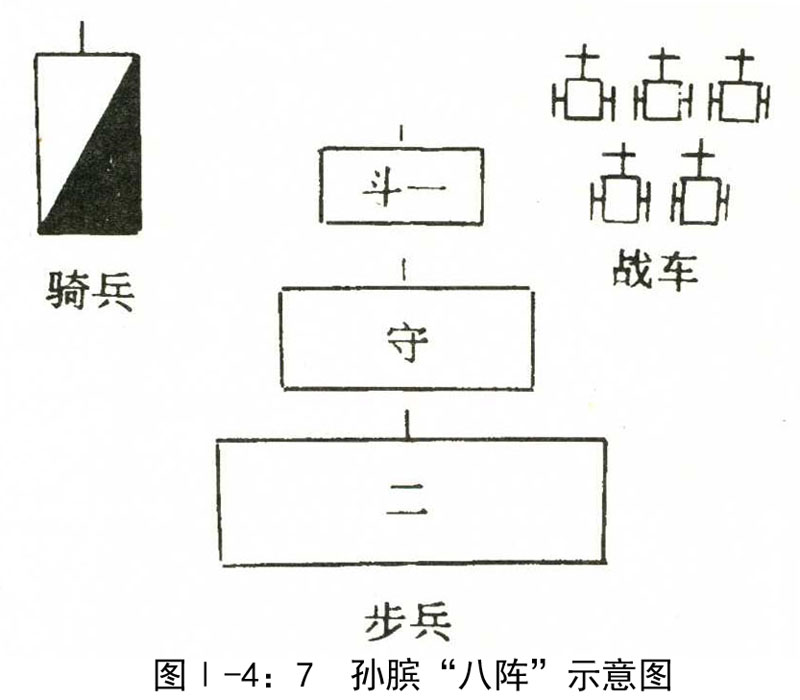

先秦军中的指挥位置都在中军,魏舒“毁车以为行”,组成“两于前,伍于后,专为右角,参为左角,偏为前拒”的步兵“五阵”[1],尽管它还沿袭了战车的行军队形,但“伍”作为指挥所在的主力方阵已是移在整个步兵战斗队形的后部(图Ⅰ-4:6)。公元前4世纪的大军事家孙膑创立的“八阵”队形,把步兵的“三”分成“斗一守二”居后。再以车兵为右翼,以骑兵为左翼居前[2]。很明显,不但指挥所在的“守”居后,而且产生了多种协同战斗的标准队形(图Ⅰ-4:7)。秦俑指挥官位于作战部队(包括战斗单位)后部偏左处,军幕又从多兵种协同的阵、营中分离出来处在最后一线,显然是战国以来指挥位置的延续和发展。

军幕规制明确,显然也是从“理无常处,以帐帟为府署”的临时帐幕向正规的、制度化了的“幕府”过渡形式。

军伍社宗在秦军中的地位的影响问题[3]。

除此之外,还有更多的问题和细节,以及它们发展变化的轨迹、原因等,都是值得从战略的高度进一步探讨的。

第三,秦俑军幕作为统领诸军的指挥部,其发号施令是通过诸阵营的各级军吏,听命于金鼓铃旗一类指挥物,构成一套严密的指挥系统,遂使秦军成为一个反应机敏的战斗整体。

注释

[1]《左传》昭公元年。

[2]《孙膑兵法·八阵》;“用八阵战者,因地之利,用八阵之宜。用阵三分,每阵有锋,每锋有后,皆待令而动。斗一守二。以一侵敌,以二收。……车骑与战者,分以为三。一在于左,一在于右。”这里的所谓“八阵”绝非是八种阵形,而是一种阵名,正如李靖说的:“八阵本一也,分为八焉。若天地者,本乎旗号;风云者,本乎幡名;龙虎鸟蛇者,本乎队伍之别。后世误传,诡设物象,何止八而已乎。”(《李卫公问对》)

[3]在这方面张仲立先生做了有益的探讨,可参阅《秦俑三号坑性质刍论》,《文博》1990年第5期。

解读秦俑:考古亲历者的视角/王学理著.—北京:学苑出版社,2011.9