您现在的位置:首页 > 研究论著 > 解读秦俑:考古亲历者的视角

军事篇 陆 锐士、武卒与技击——秦步兵俑引起的题目

王学理

战国时期,关东六国的军事力量随时间的进程,虽然均有消长,但说起来还是实力雄厚、战斗力坚强的。作为强秦的敌手,它们也并非那么容易对付。即以步兵而论,齐威王时(公元前356~前320年)不但有了像《司马穰苴兵法》和《孙膑兵法》这样的军事学专著,而且以其“三军之良,五家之兵,疾如锋矢,战如雷霆,解如风雨”(《战国策·齐策一》苏秦对齐宣王语),可说是无坚不摧的。《汉书·刑法志》也说:齐湣王(公元前300年~前284年)“以技击强”。魏国的重装步兵更是训练有素的,他们“衣三属之甲,操十二石之弩,负矢五十个,置戈其上,冠胄带剑,赢三日之粮日中而趋百里”(《汉书·刑法志》),还有那“武力”、“苍头”、“奋戟”、“厮徒”,都是些“武勇之士”。赵国的“彀者”、“百金之士”数十万(《史记·廉颇蔺相如列传》),也是勇猛异常的。“韩卒超足而射,百发不暇止,远者达胸,近者掩心。韩卒之剑戟……皆陆断马牛、水击鹄雁,当敌即斩。坚甲盾、鞮鍪、铁幕、革抉、*(左口右犮)芮,无不具备。以韩卒之勇,被坚甲,蹠劲弩,带利剑,一人当百,不足言也”(《战国策·韩策一》苏秦语)。而“楚人鲛革犀兕以为甲,鞈如金石。宛钜铁釶,惨如蜂虿。轻利僄遫,卒如风雨,天下称强兵莫如楚”(《荀子·议兵》)。

然而,荀卿经过对各国兵力,特别是把步兵作过比较之后,却从本质上得到了相反的结论,说什么“齐之技击,不可遇魏氏之武卒。魏氏之武卒,不可以遇秦之锐士……有遇之者,若以(指)焦熬,(以卵)投石焉”(《荀子·议兵》)。

两军对抗的事实,确也支持了荀子的这一看法和说法。公元前260年“长平之战”,秦出“奇兵”,实行大迂回,使赵军付出死亡45万人的惨重代价,由此而一蹶不振。在秦国发起灭六国的统一战争中,强劲的韩国反倒成了最早亡国的一个。同样,齐国超绝的个人竞技行为,对战事的取胜也毫无补益。由此推而论之,别国之兵何尝不是如此!但秦兵剽悍勇猛,所向无敌,张仪曾对韩王做了绘声绘色的描述:秦“虎挚之士,跿跔科头,贯颐奋戟者,至不可胜计也……山东之卒被甲胄以会战,秦人捐甲徒裎以趋敌,左挚人头,右挟生虏。夫秦卒之与山东之卒也,犹孟贲之与怯夫;以重力相压,犹乌获之与婴儿。夫战,孟贲乌获之士,以攻不服之弱国,无以异于坠千钧之重集于鸟卵之上,必无幸矣”(《战国策·韩策一》)。秦兵与六国之卒,装备上的轻与重,战场上表现出的勇与怯,确有霄壤之别!

秦军作为一支劲旅,其步兵随战斗地位的提高,愈益显示出它的重要性。对此,秦俑坑也为我们提供了直观的研究材料。

一 秦俑坑的步兵形象

(一)“步兵”释义及秦步兵俑的种类

“步兵”的词义及其内容,古今有着显著的不同。恩格斯在《步兵》一文中说它是“军队中徒步的兵士”[1]。现代陆军中,却有徒步步兵和搭乘车辆实施机动作战的摩托化(机械化)步兵的区别。如历史地看,“步兵”一阅作为军事术语被广泛地采用,最早出现的还是在战国末期的《六韬》一书上[2]。在此之前,叫法不一,名称繁多,像春秋初期称“徒”[3]、“卒”[4]、“徒兵”[5]、“步卒”[6]、“徒卒”[7]等,战国时期,齐曰“技击”,魏曰“武卒”,秦曰“锐士”(《荀子·议兵》)。即使一国之内也有多种叫法,像魏国就有“武士”、“苍头”、“奋戟”、“厮徒”等名称(《史记·苏秦列传》)。以秦而言,春秋时期称“步卒”(《韩非子·十过》),战国时称“带甲”(《战国策·韩策一》),又称“奋戟”(《战国策·秦策一》)、“中卒”(云梦秦简《秦律杂抄》),对弓箭手又专称“*(左走右斥)张”、“引强”(同前)。“步兵”名称从以前长期来杂乱不定,到固定统一,正反映了它从附属于战车走向独立的过程[8]。当然,这也是同步兵组成,其社会地位的变化相适应的。

在车战盛行的殷周时代,除车的“甲士”之外,车后还有一定数量的步兵跟随。而这随车的步兵,是些无权作战、只能听从甲士摆布、做些保卫战车和杂役的奴隶。对于战车具有从属性的这些“徒卒”,学者们称之为“隶属步兵”。春秋初期,随着对戎狄族作战的需要而出现了脱离战车、具有独立编制的步兵,名之曰“建制步兵”(或“独立步兵”)。战国时期,作战步兵已成为军队的主力,但两类步兵依然并存,只是在战车退出战争舞台之后,隶属步兵也才随之消失。可见无论从广义或狭义上谈步兵,也都具有它时间上的相对性。作为历史学者,不应疏于此。另外,人们又可以从步兵的装束和装备上分出“轻装步兵”和“重装重步兵”来。

秦俑三坑的武士俑,包括步、车、骑三大兵种。其中,以步兵俑的数量为最多,骑兵最少。步兵俑中有专司弓弩者,可称之为“射兵”。其作用有如现代的“炮兵”,所以另立为一个亚种。步兵俑从编制上看,有两种:一是隶属步兵,二是建制步兵。其装束虽有轻、重的区别,但对独立的建制步兵说来,是二者兼有的,而随车的隶属步兵俑则无一例外的是重装。

所谓“轻装”,就是指战衣轻捷简便的意思。轻装武士俑,身著交领右衽战袍,长仅及膝,腰束革带。双股著膝缚,其上部掩藏于袍下,而下端盖于膝下。胫部缠有斜幅式的“行滕”,足蹬方口履。有些穿战袍的步兵俑不扎行滕,而是套一对筒状并有絮棉的“胫衣”(如二号坑前端的战袍射偶)[9]。此物上口接膝,下口扼腕,正好护住双胫,比起粗壮臃肿的“跗注”来,显得轻快,但又比“行縢”厚重。是一种简单便当的护腿设施。也许就是汉代所谓的“絮衣”(《汉书·晁错传》)。秦轻装步兵俑头不戴胄、不戴冠,只是把头发梳挽成椎髻,多绾在头顶的右铡(图Ⅰ-6:1)。

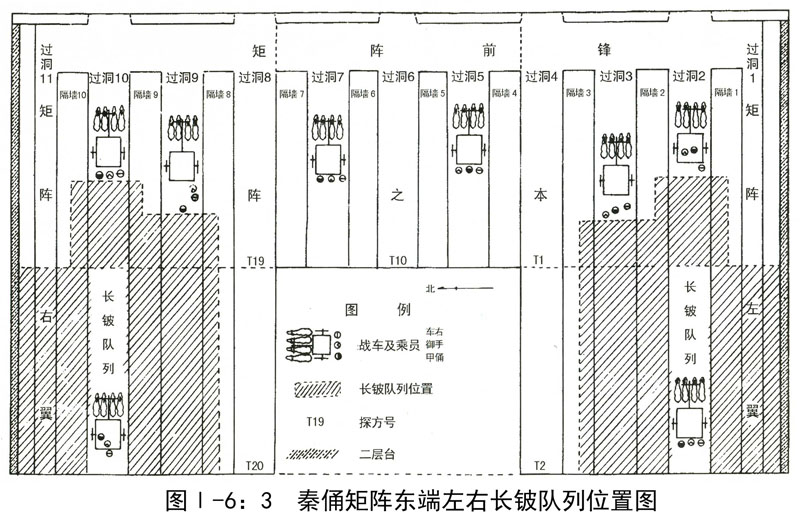

“重装”是同轻装相对而言。著重装的步兵俑,只是在袍外擐穿一领长仅于腹的短襟铠甲罢了(图Ⅰ-6:2)。至于下体防护,同轻装步兵俑无甚大的区别,即:膝缚下或有行縢,或胫衣。多数足蹬屦,少有合鞮。头上同样是免胄束发的,唯发式有椎髻、辫髻的区别。椎髻扎以橘红色的发绳,而辫髻压以方板形的发卡。束敛头发稍有讲究者,是头上套一顶“武帻”,其质地轻薄,椎髻依旧兀立。不过,这种戴武帻的铠甲步兵俑主要分布在矩阵前部两侧对称的位置(即一号坑的第一至三、九至十一等6个过洞内,计394尊),其身份、作用和来源,当另有讲究(图Ⅰ-6:3)。

步兵无论是轻装,还是重装,都是战斗步兵。只有从它的战斗编列及其武器配备上,作进一步的观察,才能明了各自的作用。

注释

[1]《马克思恩格斯全集》第14卷。

[2]《六韬·犬韬·战步》:“步兵与车骑战奈何?”

[3]《禹鼎》:“戎车百乘,斯*(左马右上右下支)百,徒千。”

[4]《左传》宣公十二年:“车驰卒奔。”

[5]《左传》昭公二十年:“以徒兵以攻之。”

[6]《春秋经传集解》成公元年孔颖达疏引《司马法》:“旬六十四井,出长毂一乘,马四匹,牛十二头,甲士三人,步卒七十二人。戈盾具,谓之乘马。”

[7]《左传》襄公十一年:“冉有以武城人三百,为已徒卒。”

[8]蓝永蔚:《春秋时期的步兵》第二章《春秋时期步兵的组成·步兵词义略考》,中华书局,1979年。

[9]著“胫衣”的秦俑除袍俑外还有著甲的射俑、车兵俑(御手、车左、车右)和待卫甲俑。参见王学理:《秦俑军服考》,《陕西省考古学会第一届年会论文集》,1983年10月。

(二)步兵俑的分布及其战斗编队

一号坑(矩阵)的建制步兵主要分布在前后廊(阵之锋、卫部)、南北二边洞(G1、G11,即阵之两翼)及第四、六、八等3个过洞(阵本部)的东部。而奇怪的是在第二、三、五、七、九、十等6个过洞东部第一乘战车前都有12个“车前卒”。详情如表一:

从上表中我们可以总结出建制步兵在秦矩阵中的编制特点是:

第一,轻装步兵主要安排在阵表的锋部和两翼接锋的一段。阵本中的轻装步兵不但同锋相接,而且在各个过洞的安排上也是以重装步兵为主的间隔排列。在矩阵前部编列轻装步兵,后面是浩浩荡荡的战车和随车重装步兵。结合武器配备,使我们知道:这正是“末甲劲,本甲不断”(《孙膑兵法·擒庞涓》),“末必锐,刃必薄,本必鸿”(《孙膑兵法·十阵》)布阵思想的生动体现。

第二,建制步兵作为战斗单位的人数,是有差别的,约有220人、208人、204人、170人、12人等5种。大概以200人为常,12人则可能是一种预备队的性质。

第三,矩阵中的建制步兵俑,重装者占72.7%。虽然秦兵的一领短襟甲衣,远近比不上魏氏武卒的“三属之甲”,不戴帽子的“科头”,更不能同“冠胄”相提并论,他们硬是凭着一种冒死的精神而在搏杀。

一号坑随车的隶属步兵均著铠甲,位于阵本中,其编队如表二:

由表中看出,随车的重装步兵数可以分为152、108、104、44、40和12等6级,而且排列上是以第6过洞为轴线向两侧对称展开的。

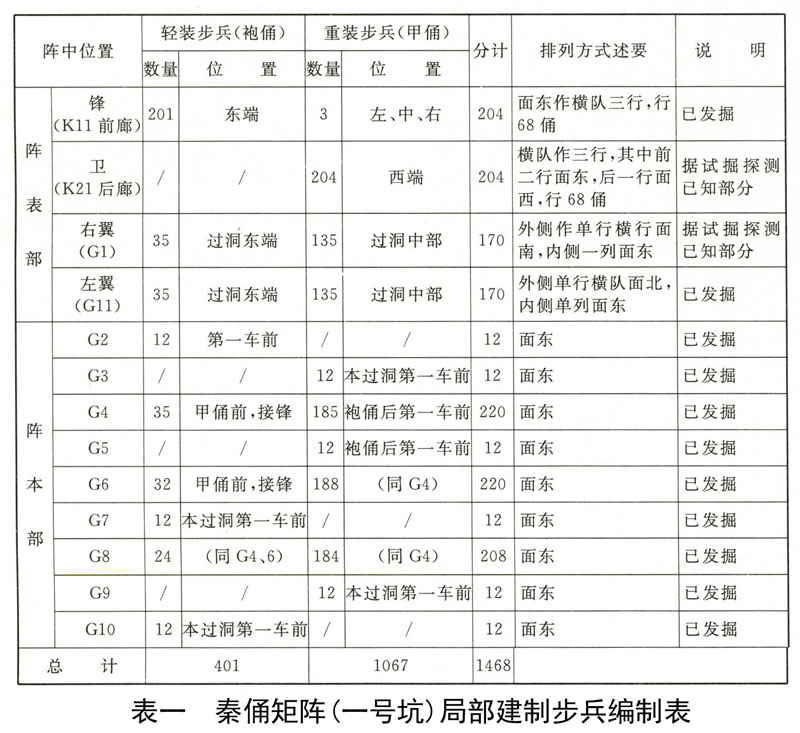

二号坑(营垒)的步兵同样也包括建制和随车的两类。由单独编制的324尊轻装和重装步兵俑组成为“射兵营”,被置于营垒的最前部。在这个教阅的营地上,武士俑作立姿(图Ⅰ-6:4)和蹲姿(图Ⅰ-6:5)两种习射的架势,但在排列上呈现出有“表”有“里”的格局。其里是由8列纵队,队各20,计160尊蹲姿的重装武士俑组成。表则由170尊立姿的袍俑和甲俑环绕一周,前部的立姿俑分作两行,行各30,计60尊,其中轻装的袍俑站前1行,重装的铠甲俑站次2行;后部的立姿重装甲俑分4组,前后两两相对,计16尊(其中有将、佐各1);两翼的立姿俑全是轻装的袍俑,各为3列纵队,队各16,计共96尊。

二号坑的随车步兵,是重装的铠甲俑264尊,分布在由3个过洞组成的车、步、骑混宿营里。这里有战车19乘,同数额不尽相等的随车步兵间隔纵向排列,再以8骑殿后。其中5乘战车的随车步兵数,分别是28、32、36,其余14乘车后都随俑8尊。其分布如表三:

综览秦俑矩阵和营垒的步兵编列,我们可以看出有这么一些特点:

第一,阵营前部的兵力多是以独立编制的轻装步兵俑为主的安排,或是同重装步兵俑分开编列(如一号坑),或是间隔编列(如二号坑),无论是哪一种,毕竟在总体上是浑然为一的。

第二,随车步兵均属重装的甲俑,绝无轻装的袍俑(无一例外者)。

第三,无论是建制步兵或是随车步兵,在矩阵中的数量都远远大于营垒中的数量。

第四,随车的重装步兵数不等,大致有152、108、104、44、40、36、32、8、12、8等,共10级,但都是“4”的倍数。

在车战时代,战车是主体,随车的徒兵是附属。殷周至春秋时期,一乘战车后随的徒兵只有10人,到战国时期增为75人制(其中3人在车上)。而秦代步兵的地位上升,数量增加,又多寡不一,正是反映了战斗激烈、地域广大、多兵种协同的时代特征。

(三)兵器配备

一号坑东端长廊部队的轻装袍俑,作面东的立姿横队,其大多数右臂下垂,手作挟弓的半握姿势。少数俑曲右肘,拳半握,拳眼向上,作拄长兵器状,左臂斜伸。在这一区域里发现的兵器有:弓弩遗迹52处、铜弩机40件、成束的和零散的铜镞约合112箙、铜剑4件、剑的附件22件;铜钩(弯刀)2柄、铜矛1柄、铜錞6件。这说明锋部的204尊著轻装的编制步兵是些执远射程兵器的“弓弩手”,其少数俑还腰挎长剑,只有3名戴长冠著甲衣的下级军吏俑才持长柄兵器[1]。

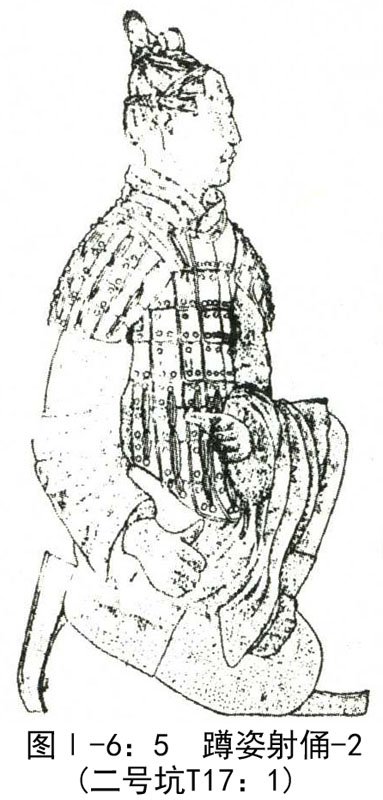

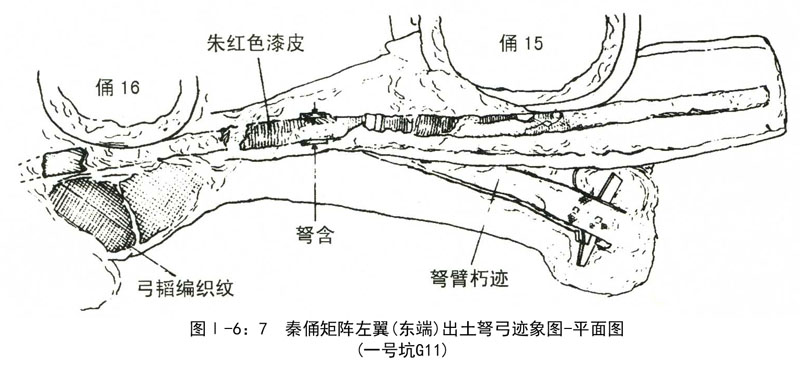

在第一、十一两边洞的编制步兵,无论是轻重装的袍俑,抑或是重装的甲俑,无一例外的是面向两侧的一行作横队,个个背负箙矢,前有弓弩;面东的一列纵队,个个右手提弩一张,身后散落的有束矢。发现的铜兵器以束箭、弩机为最多,并有少量的戈、矛及铜镦、剑及剑件(图Ⅰ-6:6~8)。

第二、三、五、七、九、十等6个过洞的“车前卒”,无论是轻装或重装,都是以弓弩为主,极少数配有长兵器。这情况同锋部射兵的武器配备是一致的。在第四、六、八、十等4个过洞的编制步兵俑中,同样是以弓弩、箙矢的数量为最多,而矛、戟一类长兵器和剑的数量也相应增加。

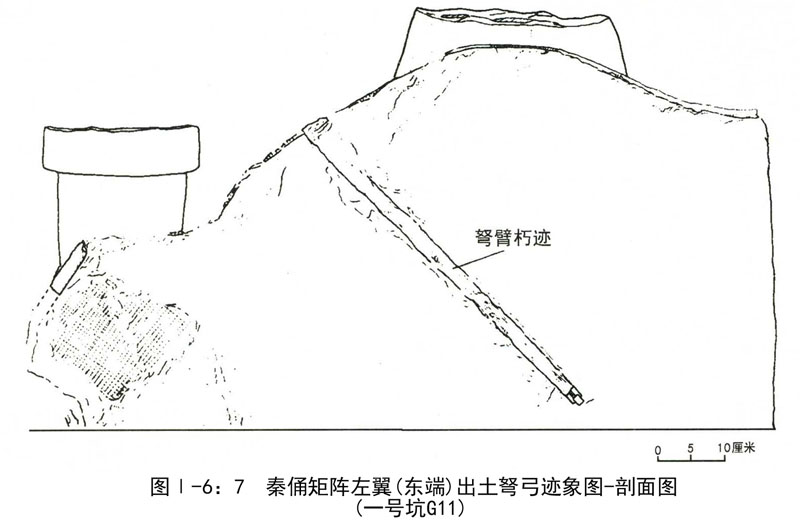

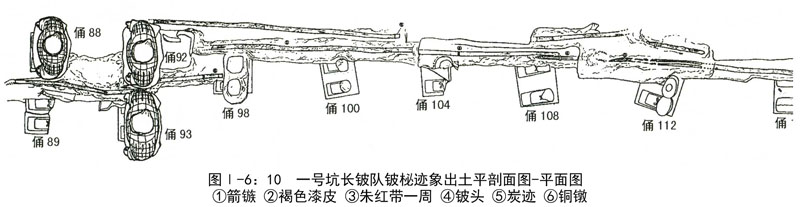

随车的铠甲武士俑群,可以说是远射(弓弩、箙矢)、长兵(戈、矛、铍等)和短兵器(剑)齐备的,只是在内部有着持弓弩、握矛戟的分工罢了(图Ⅰ-6:9)。长铍就是出土在第二、三、九、十等过洞的车后,而且是集中于戴武帻的甲俑之手(图Ⅰ-6:10)。

因为俑坑经过历史上严重的盗扰,出土兵器的数量远远不能反映配置兵器的历史原貌,因此,统计的数字和求出的比例,就很难说明它的准确性。不过,从出土物的种类和陶俑的手势上,终究能使我们比较清楚地得出一些基本的认识:矩阵之锋、卫和翼的编制步兵主要执有远射程的弓弩,并配置以少量的戈、矛类长兵器和剑。阵本中编制步兵虽以弓弩为主,长兵的数量也相应增加,而随车的重装步兵则以矛、戟、铍等长兵器为主,还杂以劲弩,并腰际挎剑。

二号坑校场(练兵场)内的蹲姿甲俑160尊,右膝着地,脚压臀下,左腿如弓,两手在右胯侧作一上一下地控弩之势。周围散落有大量的铜镞、朽弓迹象,还有剑摽。环绕蹲姿俑而立的步兵俑172尊,其中甲俑46尊手作握长柄兵器的姿态,地面上散落有铜矛、铜錞;袍俑126尊则作“丁”字步站立,做出钩弦抬弩的架势。这部分俑群中使用弓弩约占86.14%。可见此区的编制步兵俑,虽配备着三类冷兵器,但主要还是使用着弓弩,是名副其实的“射兵”。

二号坑的随车步兵俑群中,发现的兵器是铜镞、矛、剑等,说明也是用三类兵器装备的。

秦俑三号坑的步兵只有64尊,虽然也擐穿铠甲,但不是战斗步兵,而属于指挥者的“亲兵”(侍卫)。伴出的兵器数量最多的有铜殳34件,而铜镞只有3支、残剑2段,可见此坑当以礼仪性兵器为主。

从秦俑的兵器配备上可以看出,作为一个步卒来说,他必须按军事训练科目训练,不但要熟练地掌握队列动作,而且也要学会使用当时盛行着的三类兵器。只有如此,才能在布阵中按需要而专司某一种兵器。不言而喻,只有集中使用同一兵器的步卒,才能组成为一个单列的兵种,像射兵队、长铍队、殳仗队等等。

注释

[1]陕西省考古研究所:《秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告》(1974—1984),文物出版社,1988年。

(四)轻装和重装步兵的战斗作用

春秋战国时期是一个社会动荡的大变革时代,随着奴隶制生产关系的解体、新的封建主义生产关系的确立,军队的成分也发生了深刻的变化。《孙子兵法·作战》:“凡用兵之法:驰车千驷,革车千乘,带甲十万,千里馈粮,内外之费,宾客之用,胶漆之材,车甲之奉,日费千金,然后十万之师举矣。”在这里,如果说“带甲”的步兵地位还只是隶属步兵的话,到了战国时代情况就不同了。随车步兵地位的上升,各国的兵员猛增,少则“带甲数十万”,多可达到“带甲百万”(《战国策》)。显而易见,这时的“带甲”就是重装的步兵。

恩格斯在其军事著作《步兵》一文中说到希腊“亚历山大的步兵由重装步兵的方阵、轻步兵和盾牌手组成”,罗马步兵也由“披戴重盔甲”的重装步兵和轻装步兵组成[1]。那么,西方步兵反映了这么一个事实,即希腊、罗马军队最先由重装步兵组成,后来因贫民的加入才出现了轻装步兵。但重装步兵一直保持着主力的地位,在数量上也占有绝对的优势,像罗马的一个兵团有重装步兵3000人,而轻装步兵还不到它的半数[2]。正因为二者的装备有别,在战场上的作用也就不同,像重装步兵使用长矛、短剑冲击敌人,而轻装步兵最多只用一面轻便的圆盾护身,使用的兵器是投石器、梭镖、刀子、匕首和狼牙棍,而且还没有队形,被配置在重步兵主阵的前面或两翼,有时作为先驱兵使用。《简明不列颠百科全书》指出:“自从有了甲兵之后,在战场上决定胜利的已经不是贵族武士个人的高超武艺,而是插入敌阵的成群结队的甲兵方阵的密度和力量。”由此可见西方步兵的特点之一就是重装步兵是军队的主力,而轻装步兵只起配合作用而已。

但是,中国的步兵和古希腊、罗马的不尽相同。轻装的徒卒是最早出现的步兵雏形,而后才有重装步兵。由于二者社会地位不同,在战场上执行的具体任务也就不同。战国时期,兴起大规模的步骑野战和包围战,其本身就带有异常激烈的进攻性和对抗性,如果没有坚固的防护设施——“铁幕”(铠甲),既难于抵御强弓劲弩发射来的“锥矢”,又不能在白刃格斗中有效地防止矛、戟的啄刺,其惨重的代价是不难预料的。除了重装步兵之外,轻装步兵也有其优长。因为轻装步兵没有更大负重的累赘,其行动迅速,“轻利僄邀(速)”,在战斗中同重装步兵相配合,就能收到更好的效果。秦俑的轻装步兵俑,都属于建制步兵,居于矩阵之锋和两翼的前部,而重装步兵俑无论是建制步兵或是随车的隶属步兵多位于阵体部。所以,在接战时,持强弓劲弩的轻装建制步兵万箭齐发,射杀敌人的有生力量,打乱其阵角,或是迅速展开,形成“角”的阵势,然后才是重装步兵或配合战车,源源接续,同敌人白刃格斗,夺取胜利。由此可见,两者有分工,又相互配合。

秦的重装步兵,只是同其轻装步兵相对而言。如要比起“衣三属之甲的魏氏武卒”那种铁筒似的防护装束来,显然是不完备的,像没戴兜鍪(头盔),只有束发,或有简便的巾帻;不具盆领,只有一条围脖子的曲领;无髀裈,只有简单的战袍和膝缚。虽说是穿着铠甲,还只是长仅及腹的短甲。至于多数步兵不是著胫缴,而是缠一条轻捷便行的“裹腿”。希腊“多立斯方阵”中重装步兵有“头盔、甲胄、铜护胫、大木盾”,罗马的重装步兵的防护装具也是如此,都远远在秦军的重装步兵之上。秦军免胄束发,“跿跔、科头”,“捐甲裼裎”,冒死趋战,全凭的是勇敢和牺牲精神。

注释

[1]《马克思恩格斯全集》第14卷。

[2]卢林转引自《战争史和军事学术史》,战士出版社,1980年。

二 秦步兵的战斗力蠡测

(一)步兵诞生的历史回顾

人类社会战争的胚胎,应该说是从步兵的对抗中开始孕育的。商周时期,站在战车上作战的“甲士”是奴隶主贵族,而车下跟随着由“众人”、“多臣”、“庶民”等奴隶组成的步兵只能附属于战车。春秋初期,郑、晋等中原国家在对戎狄的战争中,为战胜这些居于山林谷地、善用步兵进攻的少数族群,就不得不在保持原来隶属步兵的同时,率先建立起能够独立作战的建制步兵。

公元前719年,宋、卫等国联军“败郑徒兵,取其禾而还”(《左传》隐公四年)。“徒兵”,就是徒步之兵。这一条史料,是关于建制步兵的最早记载。

公元前633年,晋文公在作“三军”的同时,又“作三行以御狄”(《春秋经传集解》僖公二十八年,杜预注)。“行”是原来隶属步兵“徒卒”的队形名称,此处当指步兵无疑。“三行”就是晋国最早出现的建制步兵。

尽管建制步兵已经产生,但在相当长的时间内,它并没有形成为军队的主力,而只是用在西方和北方边防上对付戎狄。中原地区依然是战车统治的战场。

公元前541年,“晋中行穆子(荀吴)败无终及群狄于太原,崇卒也(聚集步兵作战)。将战,魏舒曰:‘彼徒我车,所遇又厄,请以什共车(以步卒配合甲士共同作战)必克;困诸厄,又克;请皆卒(请甲士们都下车来作战),自我始。’乃毁车以为行,五乘为三伍。荀吴之嬖人,不肯即卒,斩以徇。为五阵以相离,两于前,伍于后,专为左角,参为右角,偏为前拒,以诱之。翟人笑之。未陈而薄之,大败之”(《左传》昭公元年)。魏舒“毁车以行”表明:在中华大地上已经产生了第一支作战的建制步兵部队。尽管这个步兵部队还是由战车部队临时改编的,免不了幼稚,连“翟人笑之,未阵而薄之”,但在春秋末期毕竟对开创“步兵时代”是一个创举。

公元前505年,发生吴楚大战,据《吕氏春秋·简选》载:“吴阖庐选多力者五百人,利趾者三千人,以为前阵,与荆战,遂有郢。东征至于庳庐,西伐至于巴蜀,北迫齐晋,令行中国。”吴王夫差的军队编制是以百人为一“彻行”,百“彻行”为一方阵的(《国语·吴语》)。

战国时期,各国的步兵数数十万多至百万,表明步兵达到了成熟的时期。步兵作为一支重要的武装力量,活跃在战争的舞台上,直到秦代灭亡,前后延续了3个世纪之久。

秦人起自陇右,同戎人杂居,其早期的军事活动都是同伐戎有关。据《史记·秦本纪》载:周宣王封秦仲为大夫,“诛西戎”而死于戎。周宣王召秦仲子“庄公昆弟五人,与兵七千,使伐西戎,破之”。显然,秦人开始也是使用步兵的。到秦襄公“修其车马,备其兵甲”,才算有了战车兵。《韩非子·十过》说:秦穆公“起卒,革车五百乘,畴骑二千,步卒五万,辅重耳入于晋。”虽说是战车、骑兵、步兵三个兵种齐备,其中步兵的数量还占压到的多数,实际上在以后秦国的军事史上也反映出对步兵的重视。《吴子·图国》说“秦穆公置陷阵三万,以服邻敌”,到惠文王时又达到了“奋戟百万”的规模(《战国策·秦策一》)。

中国步兵是古代诸兵种中最早诞生的兵种,但随战斗手段的进步,它却反过来屈尊在车战时代的战车兵之下。由于铁兵器的出现、弩的发明,以及远战能力的增强,战车地位才发生了根本的变化,车兵反过来又成为步兵的辅助兵种。从此,步兵作为一个重要的独立兵种才再次活跃在战争的舞台之上。秦国步兵的产生和发展,同样也遵循着这一规律。不过,只有在统一战争中它才真正成熟了。

(二)秦步兵在编队上的特点

没有组织的乌合之众,不能成之为军队。没有严密组织的军队,同样难于胜敌。吴起说“秦阵散而自斗”(《吴子·料敌》),并非是说秦军组织松散而各自为战。他这句话实际上包含着两重意思:其一,队形配置疏朗,使作战单位的作用得到了最大的发挥;其二,重视人的素质培养,提高其作战的自觉性。而这正是秦军队列和便战措施的长处,也是战斗力的所在。

第一,秦步兵数量大,远战能力强,而军事家又善于处理它同战车、骑兵的配合关系,协同作战。这是编制上首要的标志。

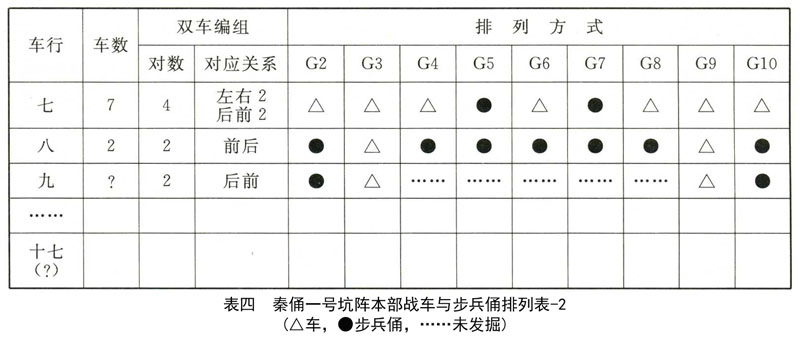

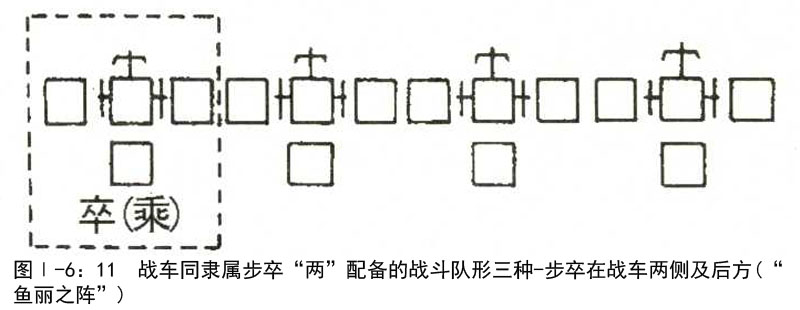

秦俑一号坑的矩阵是以步兵为主、同战车穿插排列的兵力部署。其协调车、步关系的做法,是“鱼丽之阵”变化了的形式。以阵本为例,其战车和步兵无论是在横向上、或纵向上都是间隔编组的,如表四:

秦俑坑每辆战车上有乘员3俑,车行都是横向“一”字排列。作纵队的武士俑插在车行中,是“俑→车→俑→……”的展开;在每个过洞中,战车及其车后随员固然因隶属步兵俑数有多寡(12~152/车),但宁可减少车数,都要使主车于所在的车行中左右对齐,绝无错乱现象。同样,第一行车的“马前卒”自成一个单元,各是3行,行4人,计12尊俑。而轻装的袍俑分别位于第一、三、五过洞的第一辆车前,重装的甲俑则安排在第二、四、六过洞的第一辆车前,彼此形为横向间隔。在这里,尽管战车有左右的或前后的“双车编组”,但总体上是车的前后及两侧都有步兵俑队列。这种编组,既有“鱼丽之阵”车、步协同的宽大界面,又突破了它那二线或三线的兵力配置,从而出现了强大的纵深,也就真正形成了“本甲不断”的雄壮气势。

秦俑二号坑作步、车、骑三个兵种宿营与习战的安排,但同样体现着战时协同的考虑。从总体看,编制步兵同车兵、骑兵是分营的,而且是安排在诸营之前。如果布阵,这部分执弓弩的射兵必然同一号坑矩阵的锋、翼安排一样,能够迅速进入岗位;再由从属关系看,混宿小营所占三过洞中,虽然是三车一行地对齐,但战车两侧和第一行车前无武士俑,只是战车同随员构成前后的间隔排列。8骑殿后和此营两侧分别同战车、骑兵相邻,都不足以说明它合乎兵书上的阵法。因为二号坑属营非阵,已从安排上隐现着布阵时方便于多兵种协同的调遣。

步兵簇拥战车、多兵种的协同,是实战经验的总结。因为各个兵种都具有自己的作战优势,像战车的冲击力、机动力强大,在发动攻击、掩护撤退方面都具有很大的作用,被看做“军之羽翼”,是用来“陷坚阵,要强敌,遮走北”的(《六韬·犬韬·均兵》)。但它欠缺灵活性,易受险厄地形条件的限制。骑兵灵活机动,驰驱往来,行动迅速,具有相当的冲击力,被看做是“军之伺候”,用做“踵败军,绝粮道,击便寇”(同上书),是立奏奇效的。虽然步兵的反应十分灵活,几乎不受地形的影响,也能方便地使用各类兵器,然则冲击力和机动力比不上战车,同骑兵比也存在一定的距离。但是,多兵种的配合,互为补充,相机使用,就能起到加倍的打击力。如果战车两翼有步卒,不但防止了敌人的侧翼截击,相对地还发挥了战车的攻击力。而且步兵作为策应,无疑增加了战车两翼的打击力。正因为如此,车与骑、骑与步的合理配置,都能起到意想不到的威力。所以,军事指挥家都十分忌讳单兵冒进,而一再强调“步不离车,骑不远毂,进退有制,循环反复”(何良臣:《阵纪》)。

多兵种协同作战,具有很强的实际意义。但从战国到秦的这段时间里,正处在步兵时代的盛期,我们看到步兵同战车的关系较之其他兵种来说,似乎要更为密切一些。这是因为步兵在战场上的作用越来越大,就势必引起敌方车士的猛烈攻击。那么,步兵就得愈来愈同战车增强依存的关系。这种关系集中表现在两方面,即:隶属步兵人数的增加、步兵同战车组成“阵”的发展。

《禹鼎》铭有“戎车百乘,斯*(左马右上右下支)二百,徒千”之句。说明西周时,一辆战车上配备徒兵只有10人,后来增加成“五伍共卫一车”的二十五人制[1],被称之为“乘副”[2]。从春秋初期开始,攻车编制又成了较为稳定的七十二人制[3]。但秦俑一号坑战车后的步兵人数超过百数的,从已知的材料看就有6乘(如第二和第十过洞相对的五号车各随104俑,相对的一号车竟随152俑),这是前所未有而又不见经传的大变化!战车后隶属步兵人数增加的趋势,不是说明战车地位的重要,而恰恰意味着步兵的地位和作用在不断地加强。

步兵人数增加,又有着精良兵器的装备,是战国以来战争规模越来越大的条件。而步兵的壮大,又把作战空间推向一个更大的范围,使广泛的战术机动成为可能。公元前260年,秦赵的长平大战,相持三年,双方集结的兵力都在四五十万人以上,秦国连15岁以上的男丁也悉数征发上了前线。公元前223年,秦派王翦率领60万大军,长驱直入,千里奔袭,遇到楚国倾其全军的顽抗,最终灭楚。同样,秦统一六国之后,紧接着分兵五路,进军岭南,也是一次大范围的军事行动。这些都是巧用战术,步、骑、车协同作战的辉煌战绩。

由于车下隶属步兵由原来一“两”增加为三“两”,自然也就导致战斗队形的许多变化。如何根据作战的需要,合理安排战车同步卒“两”,以取得实际效果,同样一直是指挥家所关心的问题。“百人为卒”(《周礼·夏官司马》),“卒”成了基本的作战单位。实际上,它也就是一乘战车同后面卒徒的合称。所以说“卒”也就是“乘”。春秋以前,是“车前卒后”的摆法,故而在战场就出现了“车驰卒奔”的场面。随后出现了二十五人制,于是围绕战车位置“两”上起码有了三种形式(图Ⅰ-6:11),即:

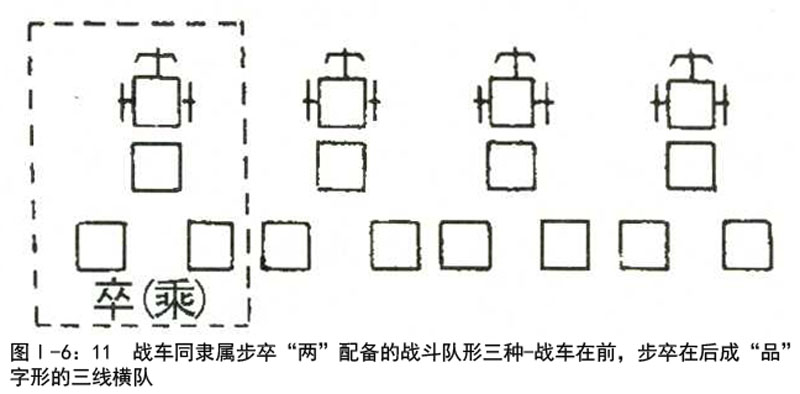

第一种:把三个步卒“两”分别安排在战车的两则和后方,形成为一“卒”(乘)。这是“鱼丽之阵”的战斗队形;

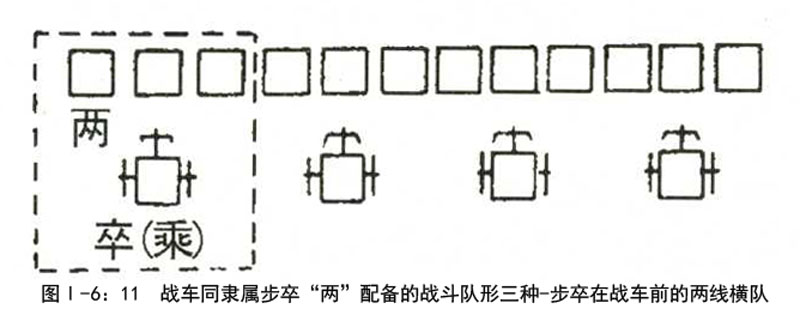

第二种:步卒在前,车在后,成两线横队;

第三种:车在前,步卒在后,成“品”字形的三线横队;

以上第一种形式是出自对付严整的阵形而做的疏散配置,第二、三种是出自不同地形上的安排。《周礼·夏官司马》说:“险野人为主,易野车为主。”郑玄注:“险野人为主,人居前;易野车为主,车居前。”另外,曹操对春秋时期基本战斗单位“卒”有一种新的见解,可说是第四种摆法。据《曹公新书》:“攻车一乘,前拒一队,左右角二队,共七十五人,攻守二乘,凡一百人。”(《孙子兵法·作战》张预注[4])以上对于“两”的几种构成,不论是哪一种,都是以“卒”(乘)为单位,在军内横向地一字展开,从纵深上形成车、步二线到三线的配置。而秦俑阵营中,不但随车步兵人数多,而且二者相间不论在横向或纵向上都宏阔深远,远远地突破了原来的局限,真是使人大开眼界。当然,过大的纵深,在冷兵器时期是有缺陷的。这再次说明,秦俑矩阵绝不是战斗队形,也不是行军队形,而是一种临战队形。

第二,由众多的步兵和战车组成阵的形式,或是由多兵种安排的驻营形式,或是拟建的战斗形式,以及军事指挥部等组成一个军事活动体系,足以显示出军事组织的严密性及其军事科学意义。这是编制上的又一个特点。

作矩阵的秦俑一号坑,四周环绕以独立的步兵俑,中心则是战车及隶属步兵俑群,形成有表有里、主次分明的严整阵容。阵表的武士俑一律作横队,外向站立。锋部3行,204尊武士俑中除3个铠甲俑外,余为轻装的独立步兵,执远射程兵器,都应是些经过严格挑选和训练的“*(左走右斥)张”、“引强”之士。接战时,“万弩齐发”,为后续部队创造冲击的有利条件。两翼各有170尊武士俑,其中除东端35尊袍俑外,全是甲俑,其作用是防止敌人截击。后卫204尊俑全是著铠甲的重装步兵,警戒敌人的包抄。两翼和后卫,加上前击的锋部,计有760尊武士俑,都使用强弓劲弩,从而构成一个闭合圈式的防御体系。阵本部以步兵为主,同战车相间,呈36路纵队,估计有战车60余乘,战士俑群5400尊左右。俑对俑、车对车,对称排列,整整齐齐,浩浩荡荡,是对敌的攻击力量。整个军阵组织严密,势若磐石,拔地攻城,挫坚摧锐,若振槁然,显示了秦军攻无不克、战无不胜的风貌。

虚拟营垒的二号坑,编制上所表现出的严密性有两方面。一方面在整体上,“校场”的射兵在前,其他三个小营并列于后(即车、步、骑混编营居中,骑、车二营分在两侧),从而显示出先与后、主与次、表与里、启与续的关系;另一方面是各营内部安排得合理、完整,形同一体。而这,当是秦人军事部署缜密严实的反映。我们知道:秦军是一支攻击型的劲旅,其行军、布阵、接战,以至于驻营,都是把远射程的弓弩放在最前面,以长兵器作为战斗的接应。“强弩在前,锬戈在后”(《史记·苏秦列传》)是秦军兵器配备的基本形态。弩发于肩膺,取人于百步之外,特别是千弩俱发,敌人应弦而倒,重创彼方之有生力量,败乱其阵角,是当时战场上威力无比的远射程杀伤武器。军事指挥家异常重视弩的布设和使用,军事著作也载之于册。在这里,秦俑阵营中把射兵置于前锋和翼的阵表部位,或是放之于战车之上,都同兵书所记相合。射兵多为轻装步兵,战车和乘骑不只装备讲究,而且攻击力也堪称一流,是阵战中的重点。秦俑二号坑的射兵在前,单独编列,虽则显示的是“习射”的一刹那场景。但别具匠心的这一安排,就透漏出秦军列队的主导思想。显然,这既利于布阵时调用搭配,以便协同作战,又能够根据地形和军情单独伺机出动。应该说,一号坑的临战队形就是二号坑射营作用的注脚。《孙膑兵法·八阵》说“车骑与战者,分以为三,一在于后,一在于左,一在于右。易则多其车,险则多其骑,厄则多其弩”,就具体而灵活地说明了三者的关系和随机应变之策。

注释

[1]江永:《周礼疑义举要·地官下》:“在军则以五伍共卫一车,因谓二十五人为‘两’。”

[2]杜预:《春秋经传集解》卷十一:“以二十五人为乘副。”

[3]《左传》隐公元年(公元前722年)记载,郑国在发生的一次内争中,郑庄公“命子封帅车二百乘以伐京”。杜预注:“古者兵车一乘,甲士三人,步卒七十二人。”实际上,公元前707年发生周、郑“繻葛之战”,郑国子元采取“鱼丽之阵”,把原来战车同步卒的排列方式改变成“先偏后伍,伍承弥缝”的样子,使战车同步卒相互掩护,终于打败了骄横的周桓王的战车部队,取得了辉煌的胜利。西周以来攻车二十五人制也就逐渐被淘汰了。

[4]转引自郭化若译:《十一家注孙子》,中华出局,1962年。

(三)战斗力的集中表现

秦军在立国和一统天下的历次战争中,勇往直前,逐北取胜的史实,有典可征,无赘述的必要。这里从考古发现的秦兵马俑群出发,看它为研究秦军事史提供了什么样的例证。

首先,秦军阵营是个多兵种构成的综合型军事编列体系,其气势博大,部署严整,集结力强,因而滴水不入,坚如磐石不可稍拔,巍如泰山不可微撼。按说,秦正处于步兵时代的盛期,步兵单独编列的队形应该是有的,“奇”与“正”的不同组合,本质的反映就是战斗队形的多种变换[1]。战场情况的复杂性,只能概括为一个“变”字,因此队形需随战情之变而变。“奇正相生,如循环之无端,孰能穷之?”(《孙子兵法·势篇》)。公元前541年,魏舒“毁车以为行”后,其步兵队是“五阵以相离,两于前,伍于后,专为右角,参为左角,偏为前拒”(《左传》昭公元年),显然是战车行军队形的延续。这是个独立的机动灵活、攻击能力很强的步兵方阵。尽管步兵的战斗队形、防守队形、行军队形有很多种,但我们看到秦俑矩阵是多兵种的编制。二号坑虽有独立的步兵编组,但那只是机动兵力而并非阵形。弩兵、步兵、车骑多兵种的协同或因地势的险易而使用不同兵种,是作战实践经验的科学总结。

其次,兵器配备合理,既充分发挥了各类兵器的战斗效能,又可从总体上构成强大的杀伤力。秦俑坑出土的兵器和种类齐全,已包括了当时战场上普遍使用着的冷兵器,如远射程兵器的弓、弩,长兵器的戈、矛、戟、铍,短兵器的剑等。一号坑把弩置于矩阵之表,正是兵书上“强弩在前”、“材士强弩,翼我左右”的配置。而在阵本中步兵俑所持的兵器则以长兵器为主,并且杂以短兵器,也是兵书上强调的配备原则。杜佑《通典》引孙子语:“强弱长短杂用。”《司马法》说“兵唯杂”,“兵不杂则不利。长兵以卫,短兵以守”(《天子之义》),“弓矢御,殳矛守,戈戟助。凡此五兵五当,长以卫短,短以救长。迭战则久,皆战则强”(《空爵》)。这是因为长兵虽能远距离杀伤敌人,但在近距离就容易形成“击刺死角”。短兵能够补救了这一缺点,但自己又极易遭到长兵的攻击。因为两者只有相互补充和掩护,才能在阵战中取得极佳的战术效果。汉代晁错针对匈奴寇边,上书谈兵事时也说:“临阵合刃之急者三:一曰得地形,二曰卒服习,三曰器用利。兵法曰:丈五之沟,渐车之水,山林积石,经川丘阜,草木所在,此步兵之地,车骑二不当一。土山丘陵,曼衍相属,平原广野,此车骑之地,步兵十不当一。平陵相远,川谷相间,仰高临下,此弓弩之地也,短兵百不当一。两阵相近,平地浅草,可前可后,此长戟之地也,剑楯三不当一。萑苇竹萧,草木蒙茏,枝叶茂接,此矛鋋之地也,长戟二不当一。曲道相伏,险阨相薄,此剑楯之地也,弓弩三不当一……”(《汉书·晁错传》)。地形不一,远近不等,使用不同兵器作战,是临阵合刃对配备兵器的原则。

再次,战服装备简练,利于战斗动作的有效发挥,又有利于战士精神的培养。秦俑坑的步兵俑一律没有戴头盔,这并不等于秦军没有此防护设施,在始皇陵的甲库从葬坑里就有石质“兜鍪”的出土。公元前627年,秦穆公遣师袭郑,路过周王城的北门,不卷甲束兵,而“左右免胄而下,超乘者三百乘”(《左传》僖公三十三年,《史记·秦本纪》)。“胄”,即头盔。秦俑车士戴软“帻”,重装步兵比较集中编制的那一部分也戴此式,骑兵则戴“弁”。严格地讲,这些不能算是护头的设施,因其主要作用是韬敛头发,避免长发扑面,并不能抵御矢雨和砍劈。更多的武士俑只是把头发挽髻上顶,就很能说明这个问题。再则,护体的军服也较为简单,铠甲贴体而短,下体只有膝缚、胫衣,或缠扎行縢、蹬履屦。可见束挽长发、斜幅缠腿、穿着简便,都是为了减轻行装以无重负之累、更便于疾走。秦之军服(特指作战之服)比不上魏氏武卒的“三属之甲”,同古希腊、罗马重装步兵的防护服装比更是悬殊!然而秦军同六国军队的较量,终究是胜利了。其所凭恃的只有一条,就是:勇敢。韩非说秦人“闻战,顿足徒裼,犯白刃,蹈炉炭,断死于前者皆是也”(《韩非子·初见秦》),其动因就在于行赏罚,使“功赏相长”(《荀子·议兵》)。

注释

[1]“奇”和“正”是将一切战争现象分解成两个对立统一的因素。其含义较为广泛,如在军队部署上:担任警戒的部队为正,集中机动的为奇;担任钳制任务的部队为正,担任突袭的为奇。如进攻:前进为正,佯退为奇;正面进攻为正,迂回侧击为奇;明攻为正,暗袭为奇;平均兵力为正,集中兵力为奇;整个进攻正面为正,主要攻击方面为奇。按一般作战原则为正,根据具体情况采取特殊的原则作战为奇。如防御:正面固守为正,机动增援为奇等等。

三 “强中之强”的秦步兵

(一)六国步兵的状况与评价

关东六国,或幅员辽阔,或地理形胜。国力强盛,步兵员额众多。魏国有带甲30万(或言60万),还有守边疆和辎重部队10万人(《战国策·齐策五》、《魏策一》、《魏策三》)。最强的时期,是“武力二十万、苍头二十万、奋戟二十万、厮徒十万”(《魏策一》),共约70万众。赵国有带甲数十万(《赵策二》)。韩国包括厮徒在内,有兵卒近30万(《韩策一》)。齐国有带甲数十万(《齐策一》)。楚国有持戟百万(《楚策一》、《秦策三》)。燕国也有带甲数十万(《燕策一》)。这些国家的步兵,不但人数多,而且装备精良。

因为各国普遍地实行了郡县征兵制,从而保证了封建国家有着丰富的兵源。据苏秦说,齐临淄有7万户,每户按3个丁男算,一旦遇到军役,不用征发远县的兵,仅都城就有兵卒21万(《齐策一》)。宜阳是韩国的大县,“城方百里”,也有“材士十万”(《东周策》)。服役年龄的扩大,也是充实兵额的办法之一。战国时代男子起役的年龄是15岁,至60岁才免[1]。长平之役,秦“发年十五以上,悉诣长平”(《史记·白起王翦列传》)。这时,除去以郡县为单位的征兵制之外,各国还建立了经过严格考选而设的常备兵,如齐国的“五都之兵”、魏国的“武卒”。总之,春秋战国之间,农民阶级形成,被编入国家户籍之内的广大农民日益成为军队的主要成分,就使兵额骤增成为可能。

春秋战国时期,随着战争规模扩大,每次投入战争的军队总在数多在10万人以上。公元前293年,秦将白起在打败韩、魏联军的“伊阙之战”中,就斩首24万(《史记·秦本纪》)。公元前251年,燕攻赵,起兵多至60万(《燕策三》)。公元前224年,王翦“空秦国甲士”,率60万人取得灭楚之役的胜利。军队备受各国的重视,六国之师的训练不谓不正规,组织不谓不严密,装备不谓不精良,给养也不谓不充分,然而,在同秦军对战中,却免不了最后失败的下场。这是为什么?且看一些历史的评论家是怎么说的:

荀况说齐国“技击”之军是“亡国之兵”:“事小敌毳(即‘脆’),则偷可用矣。事钜敌坚,则涣然离若飞鸟然。倾则反覆无日,是亡国之兵也,兵莫弱是也。”(《荀子·议兵》)

军事家孙膑说:“彼三晋之兵素悍勇而轻齐,齐号为怯。”(《史记·孙子吴起列传》)

班固认为魏氏武卒是“危国之兵”:“中试则复其户,利其田宅。如此,则地虽广,其税必寡,其气力数年而衰,是危国之兵也。”(《汉书·刑法志》)

韩非评六国士气时说:“会天下府库不盈,因仓空虚,悉其士民,张军数十百万。其顿首戴羽为将军,断死于前,不至千人,皆以言死。白刃在前,斧质在后,而却走不能死也。”各国投入战争的人数达“数十百万”,竭其全力,保障军队的供应。军法固然也严厉,但并不能唤起士兵的拼死精神。他认为原因“非其士民不能死,上不能故也。言贵则不与,言罚则不行。赏罚不信,故士民不死也”(《韩非子·初见秦》)。荀子根据“得一首赐赎锱金”,指出根本原因在于“无本赏”。杨倞注说“其技击之术,斩得一首则官赐金赎之。斩首,虽战败亦赏;不斩首,虽战胜亦不赏,是无本赏也”(《荀子简注》)。

六国“无本赏”,同秦的“上首功”不同,其影响也就大相径庭了。

注释

[1]《后汉书·班超传》载班昭上书:“窃闻古者十五受兵,六十还之。”《周礼·地官乡大夫》:“国中自七尺以及六十,野自六尺以及六十有五,皆征之。”孙贻让:“《周礼正义》说:七尺是二十岁,六尺是十五岁。”《战国策·楚策二》说“五尺之(至)六十”,五尺当是十四五岁的童子。班昭所言的“古者”和《周礼》所指,无疑是战国时代的兵役制度。

(二)秦军取胜的因素

秦俑坑的步兵俑,无论是重装的甲俑,或是轻装的袍俑,都是同战车、骑兵按照特有的队列要求而编组,形成一个作战的整体。这实际反映了这么一个事实,即:秦的步兵在统一战争中,并没有也不可能完全取代其他兵种。多兵种协同作战,才取得了辉煌的战绩。

秦军取胜的原因,大致是:

政治上,在商鞅变法之后,实行较为彻底的封建改革,推行耕战政策,使国家富强,从而奠定了军事赖以支撑的经济基础;

外交上,随着形势的变化,从“远交近攻”到“合纵连横”兼施,配合军事进攻,使领土不断扩大,削弱六国抗衡的力量,从而把秦国推上完成统一的历史地位。

军事上的原因由于是直接的,又是非常现实的,对于取胜的关系极大,它应该包括了如下的一些因素:

第一,兵的成分为封建制下的农民,是各郡县征发来服兵役的,区别于过去享有当兵特权的奴隶主贵族,既不是“私属”,也不是“国人”,而是具有人身自由的农民。因此,富有活力,也具备了作战的自觉性。秦俑将卒都是些青壮年男子的形象,其体格健壮,神采飞扬,大概是社会地位的艺术反映。

第二,秦人本有尚武的风气,商鞅变法以来又形成了民“勇于公战,怯于私斗”的社会风尚。其所推行二十等军功爵制“上首功”,对于激励士气、提高战斗力具有极大的作用。按照秦法规定:斩首多,为上功,并因此而享受特权。凡战场上斩获一甲首者,就赐爵一级,赏田一顷、住宅九亩,并给服役的“庶子”一人(《韩非子·定法》)。功赏相长,得“五甲首而隶五家”(《汉书·刑法志》引荀子语)。赐爵得官,也是以其率领部队斩获敌国甲士的多寡而定论。如得一甲首者,给“五十石之官”(《韩非子·定法》);获五甲首者,就可以隶属“五家”,得五级爵——大夫。大夫晋爵,可以转任县尉,得到6个奴隶的赏赐(《商君书·境内》)。爵位高的,还可以得到300家以上的“税邑”。但无功的宗族,是不能列入公族簿籍的(《史记·商君列传》)。因为爵位等级的关系,因而在占有田宅、臣妾及服饰上都有着严格的限定。秦将卒俑可分为戴冠与不戴冠的两种(除弁、帻),这实际上是爵位有无的一种反映。戴冠者,都属于军吏俑,其中戴切云之冠及戴长冠者,显然有军阶高下的区别。不载冠的俑,则属于士兵无疑。

第三,军纪严明、军法苛繁,令行禁止。对于违犯军纪的惩罚,在云梦睡虎地的秦律简文中有着很详细的规定,如擅离职守、谎报军情、临阵脱逃、动摇军心、被俘逃归、贪污军饷、私售军粮等,都要按军法给以惩戒、判罪,以至于处斩。军中同样实行连坐法,如“战死事不出(屈),论其后。有(又)后察不死,夺后爵,除伍人。不死者归,以为隶臣”(《睡虎地秦墓竹简·秦律杂抄》)。对死于战争的人,授爵于其子。如后来发现未死而又回来,不但要夺其子之爵位,本人也要罚做奴隶,还要惩治同伍的人。贻误军机,自然是“失期,法:皆斩”《史记·陈涉世家》)。因为动摇军心是帮助敌人,所以先示众后处斩:“誉敌以恐众心者……(戮)之已乃斩之”(《法律答问》)。秦俑队列整齐,个个表情严肃。同兵种、执同类兵器的俑,其动作、表情也是相同的。足见军令不二,军法如山。

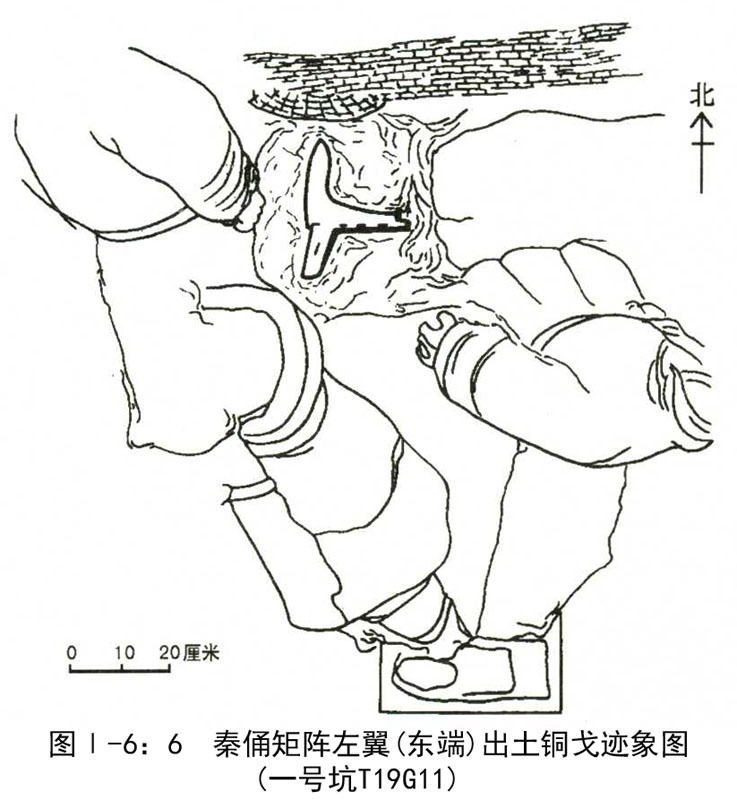

第四,训练有素,冒死争胜。参军要审查、兵种要挑选、入伍要训练。这是程序。王翦面对楚军的挑战不动心,令士卒“拔石超距”的故事,人们是熟知的。秦俑二号坑东端的教射场中的射姿,有立有坐,将佐视事,就是一幕活生生的“习战图”。

第五,统帅和指挥秦军的,先后是一批优秀的将领,如白起、张唐、王翦、王贲、蒙骜、蒙武、蒙恬等人。他们攻城略地、杀将灭国,指挥若定,个个战功赫赫。

当然,在奖励军功的同时,又严刑峻法,使战士不敢触犯军纪,人人乐战。再加上严格的军事训练和统帅指挥有方,具有新的军风纪的秦军就成了一支劲旅,面对六国的强将悍兵无所畏忌。正如荀卿说的:“秦人其生民狭阸,其使民也酷烈,劫之以势,隐之以厄,忸之以庆赏,鰌之以刑罚,使天下之民所以要利于上者,非斗无由也。……故四世有胜,非幸也,数也。故齐之技击,不可以遇魏氏之武卒,魏氏之武卒,不可以遇秦之锐士……有遇之者,若以(指)焦熬,(以卵)投石焉。”(《荀子·议兵》)秦始皇就是凭借了这些以“锐士”为主干的强劲之师,通过十年统一战争而次第消灭了六国,建立起中华帝国的。

解读秦俑:考古亲历者的视角/王学理著.—北京:学苑出版社,2011.9