您现在的位置:首页 > 研究论著 > 解读秦俑:考古亲历者的视角

军事篇 玖 战士风霜老 将军雨露新——秦军官俑与士兵俑概论

王学理

军队作为有生气的战斗力量,是由指挥员和战斗员这两部分人有机的结合而体现的。

先秦时期的指挥官统称为“军吏”[1],一般称“武官”[2]。以后才出现了“将”、“武将”、“军校”一类具体的称呼。西汉时,又出现了“军官”一名[3]。至于对直接操持武器,执行战斗任务的军人,在春秋以前是由“甲士”和“徒卒”两部分人组成,随后才有“士卒”和“士”的泛称[4]。官同兵的表面性区别,无论从舞台上的戏剧人物到实际生活中见到二者的形象,均“一目了然”。人们往往把他们概括为“将”和“卒”,或“官”同“兵”。但具体到各自的细节,特别是涉及指挥官的组成序列、军吏的衔级和爵秩等问题,那就成了从文献记载中得来的模糊印象了。

秦俑坑出土的兵马俑,确是一批秦军吏和士兵的形象。他们展现的是秦国军事生活中具有代表性的内容,并非是“三军”的模拟或缩影。鉴于此,我们只有通过对军吏俑进行排比、对照文献,从辨析中才能找到它们各自的衔级。同样,此法也可以推断出军爵的秩次来。

战国以来,由于具有自由民身份的农民入伍,给军队注了新的血液,并成为作战的主力。他们进入步兵和骑兵的行列,同样也一改旧时车兵为主的体制。这时,战场上不再是“甲士”拼击、徒卒随车、“车驰卒奔”的战斗力量格局。秦军在商鞅变法之后,实行军功爵制,昔日国君挂帅、六卿兼将的做法也不复存在。

秦士兵俑在阵营中的编制,同样为研究秦的兵制提供了依据。

注释

[1]“军吏”有二义,广义的系指军中一切武官。《左传》僖公二十五年(公元前635年):“冬,晋侯围原,命三日之粮。原不降,命去之。谍出,曰:‘原将降矣’。军吏曰:‘请待之。’信,国之宝也……退一舍而原降。”《后汉书·百官志》注:“有功赐爵,则在军吏之例。”《商君书·境内》说吏的范围更广:“吏自操士及校徒以上大将尽赏。”狭义的专指挥军官的辅助人员,《战国策·秦策三》:“秦攻邯郸,十七月不下。庄谓王稽曰:‘君何不赐军吏乎?’王稽曰:‘吾与王也,不与人言。’庄曰‘……今君虽幸于王,不过父子之亲。军吏虽贱,不卑于守闾妪。且君擅主轻下之日久矣……。’王稽不听,军吏穷,果恶王稽、杜挚以反。秦王大怒。”《史记·秦始皇本纪》:“八年,王弟长安君成蟜将军击赵,反,死屯留,军吏皆斩死。”军吏由通称到专称的变化过程,同行政的官吏是相同的。《国语·周语》韦昭注:“百吏,百官也”。后专指官府的差役、胥吏,杜甫《石壕吏》有句:“暮投石壕村,有吏夜捉人。”

[2]《汉书·百官公卿表》应劭注:“自上安下曰尉,武帝军官悉以为称。”而今之所谓“武官”是专指驻外国的军事代表和使馆的军事助理。

[3]《汉书·百官公卿表》:“騪粟都尉。武帝军官,不常置。”騪粟都尉又作“搜粟都尉”(《汉书·霍光传》)。

[4]“士”的原意在军中指“甲士”而言,“兵”则是各种兵器的称谓。《荀子·议兵》有“古之兵,戈、矛、弓、矢而已矣”。以后连执兵器的人也称之为“兵”,段玉裁《说文通训定声》说得很明白:“器曰兵,用器之人亦曰兵。”当然“兵”的演变,既包含有军队、战争、军事理论著作《兵法》等多种意思,也指用兵器伤人(“兵之”)的行为。但无论怎样,“兵”都是同军事和战斗发生着关联。至于“兵”演变成人,就很自然地同“士”连在一起,成了“士兵”。

“徒”是春秋时期随车、步兵的称谓,单独称“徒”或“卒”。战国时期,则称之为“步卒”。随着士兵成分的变化,“甲士”和“徒”、“卒”界限的消失,“徒”的称谓不再使用,从而出现了“甲士”、“卒”、“士卒”的多种称呼。而且各国对步兵还有一些专有的称呼,如“苍头”、“武士”、“奋击”、“技击”、“武卒”、“锐士”等。同样,秦对士兵的称谓也经历了一个由“乱”到“统一”的过程。春秋时期“步卒”,商鞅变法时不确定地称作“农战之民”,或“农战之士”。到秦统一之后,则称之为“士”,或“卒”,或“兵”,或其中二者的连缀,如“士卒”、“卒士”等。

一、秦俑坑中武官俑军职考辨

(一)秦国武官系统编制索解

《商君书·境内》载:“军爵自一级以下至小夫,命曰校徒、操出(士)。公爵自二级以上至不更,命曰‘卒’。其战也,五人来(束)簿为‘伍’……五(十)人一‘屯长’,百人一‘将’……‘五百主’,短兵五十人。‘二五百主’,将之主,短兵百。‘千石之令’,短兵百人。‘八百之令’,短兵八十人。‘七百之令’,短兵七十人。‘六百之令’,短兵六十人。‘国封(?)尉’,短兵千人。‘(大)将’,短兵四千人。”[1]我们明白,根据文、武分途的实际,固然千石之令、八百石之令、七百石之令和六百石之令等,是些不同禄位的县令,虽然平时也有训练预备役和地方兵的责任,但实际上指挥作战的却是自成系统的各级军官。

军官序列从高到低的排比是:

大将—→国尉—→主将(两个“五百主”)—→?将(“五百主”)—→将(领有百卒)—→屯长(领五十卒)—→伍长(领五卒)

在这里,有几个军官名称是需要稍作辨正的:

1.屯长(敦长)

《史记·陈涉世家》载:“二世元年七月,发闾左适戍渔阳九百人,屯大泽乡。陈涉、吴广皆次当行,为屯长。……广起,夺而杀尉。陈胜佐之,并杀两尉,召令徒属。”可见这支九百人的“适戍”队伍是分由几个“尉”率领的。而身为“屯长”的陈胜、吴广同样也在被征发的戍役之内,到军中也不过是按地方行政编制队伍的一些小头目而已。既谈不上指挥作战,更算不得什么军官,充其量只相当于现代军队中的排、班长罢了。

2.国尉

秦昭王三十四年(公元前293年),白起由左更(十二级爵)“迁为国尉”,次年“为大良造”(十六级爵),再经过8年的征战才“迁为武安君”(《史记·白起列传》)。这时国尉的爵位虽比商鞅时要高,但并不常置。像白起免相之后“为士伍”,经过20年,秦始皇以大梁人尉缭“为秦国尉”,“用其计”(《史记·秦始皇本纪》)。尽管尉缭的政治地位很高,但并没有统军作战,其作用大概相当于高级的政治参谋而已。

《汉书·百官公卿表》:“太尉,秦官,金印银绶,掌武事。”太尉同丞相、御史大夫并列为中央“三公”。而张守节在《正义》中注尉缭“为秦国尉”时说:“若汉太尉,大将军之比也。”似乎“国尉”就是“太尉”、大将军一级的军官。若从《商君书·境内》看,国尉率兵作战,颁赐赏赐,其地位虽在大将之下,还不是最高的军事长官,更不能同汉代“掌武事”的太尉相提并论。由此我们可以说,至少在秦昭王之前的国尉虽属一级军官,却是在大将之下,千石之上。至于秦始皇封尉缭为国尉,只是把他当做谋士对待,并没有令其指挥战争。

3.将和将军

由《商君书》看,将分有等级,从大将、主将、五百主之将到百人之将,有着大小的区别。但统言军事指挥时,一言以蔽之曰“将”,只有对统兵的高级指挥员才称“将军”。可见这时军官系统的构成,不过是“大将”、“国尉”,以及国尉以下的三级“将”(“主将”、“五百主”之将、百人之将)而已。

那么,独出于《商君书》的秦国军官等级制,是否照样延续到以后的时间里?

首先,在这里让我们据史实考述一下秦武官的称谓问题。

秦的武官有将、校、尉三种。但往往也因兵种的不同而别有称呼。

将官——

正职的“大将军”、“上将军”和一般的“将军”,简称为大将、上将、主将。副职则有“裨将军”、“副将”和“偏将”。

如遇有大的战役,因为带有决战性质或特殊情况,才有大将军或上将军出任统帅。因为他要指挥三军的多兵种来进行军事对抗,其身份就相当于今日之军团司令。秦昭王四十七年(公元前260年)令武安君白起为上将军、王龁为尉裨将,曾出奇兵、轻车、骑兵,大战于长平。长平之战,使赵国损失45万人,秦军之数也大体与之相当。次年,白起又想一举灭赵,分秦军为三,王龁、司马梗和白起本人各将一军分别攻打武安、皮牢,北定太原,趋邯郸(《史记·白起列传》)。正因为这是在大的地域上的军事行动,其最高指挥非大将而不可!又如《史记·项羽本纪》载:“章邯都尉董翳劝邯降楚……羽乃立邯为雍王,置楚军中,使长史欣为上将军,将秦军为前行。”

大将军和上将军不常置,在派出的大部队中也可以多设几位将军。而在单独派出的一支部队中只设一位将军就可以了,称之为“别将”。例如:项梁乃使沛公及项羽为别将,与司马*(上尸下二)战于砀东。

骑兵之将称“骑将”。《史记·灌婴列传》:“汉王乃择军中可以为骑将者,皆推故重泉人李必、骆甲习骑兵,今为校尉,可为骑将。……所将卒斩右司马、骑将各一人。”骑将也分左右,《汉书·傅宽传》:“沛公为汉王,赐宽封号共得军。从入汉中,为右骑将。”另外,还有“骑千人将”的称号,《汉书·靳歙传》:“击秦军开封东,斩骑千人将一人。”注:如淳曰:“骑将率号为千人。”

有些车兵同骑兵统归一位将军率领者,则命之曰:“车骑将军”。

校官——

简称“校”。校尉,分左右,受将军统领。《史记·陈涉世家》:“秦左右校复攻陈,下之。吕将军走,收兵复聚。鄱盗当阳君黥布之兵相收,复击秦左右校,破之青波,复以陈为楚。”《黥布列传》也有“击秦左右校,破之青波”的记载。《索隐》释左右校为“左右校尉军也”。

尉官——

具“尉”衔的武官有很多,军中除国尉外,秦中央政府有掌宫门卫屯兵的“卫尉”,“掌徼循京师”的“中尉”。在地方上还有“掌佐守典武职甲卒的郡尉”(《汉书·百官公卿表》)。前两者是中央屯卫兵的高级军吏,同地方军有所不同。郡县兵如被征发,郡尉就得带兵作战,或称“都尉”。《华阳国志》就有“秦大夫张仪、司马错、都尉墨等从石牛道伐蜀”的记载。《资治通鉴》秦始皇二十二年(公元前225年):“楚人因随之,三日三夜不顿舍,大败李信,入两壁,杀七都尉。”胡三省注:“此郡都尉将兵从伐楚者也。……然秦汉之制,行军亦自有都尉。”尉带兵打仗,因而有时竟自称“将”。《陈涉世家》:“将尉醉,广故数言欲亡,忿恚尉……”《索隐》引《汉旧仪》:“大县二人,其尉将屯九百人,故云将尉也。”

因为是同郡的兵多编在一起,故而由郡尉统领,或参加大部队或单独作战。《史记·灌婴列传》载:“婴初以中涓从,击破东郡尉于成武及秦军于扛里。”

由于特殊需要,还特设“护军都尉”、“关都尉”(《汉书·百官公卿表》)。秦始皇使“扶苏北监蒙恬于上郡”(《史记·秦始皇本纪》)。二世逼死扶苏、蒙恬之后,又“以李斯舍人为护军”(《史记·蒙恬列传》)。所谓“监军”、“护军”,实际上都是秦的“护军都尉”。

骑兵尉官称“骑都尉”。《汉书·靳歙传》:“沛公为汉王,赐歙爵建武侯,迁骑都尉。”

辅助各级军官的佐吏,见有如下一些:

司马——《史记·曹相国世家》:“参功:……得王二人、相三人、将军六人,大莫敖、郡守、司马、侯、御史各一人。”据《后汉书·百官一》载:“校尉一人,比二千石;军司马一人,比千石。部下有曲,曲有军侯一人,比六百石。”司马因兵种不同而有专称,像“车司马”即是。《史记·靳歙列传》:“战蓝田北,斩车司马二人。”《集解》:“张晏曰:‘主官车。’”主管骑兵之司马分左右,《汉书·灌婴传》:“所将卒斩右司马、骑将各一人”。张晏注曰:“主右方之马,左亦如之。”

军侯——简称“侯”。《史记·项羽本纪》:“梁部署关中豪杰为校尉、侯、司马……章邯狐疑,阴使侯始成使项羽,欲约。”《集解》:“张晏曰‘侯,军侯’。”《索隐》:“侯,军侯,官名。始成,其名。”

仆射——《秦律杂抄》:“徒卒不上宿,署君子、敦(屯)长、仆射不告,赀各一盾。”这里的“署君子”按云梦秦简的注释是“防守岗位的负责人”。看来在军中,它是属于一种专职的军吏。仆射似乎属于管车的一级军吏。《秦律杂抄》:“同车食,敦(屯)长、仆射弗告,戍一岁。”《孙子·作战》曹操注:“陈车之法,五车为队,仆射一人;十车为官,卒长一人。”

骑长——骑兵之长。《汉书·靳歙传》:“……斩车司马二人,骑长一人。”注:张晏曰:“骑之长。”

其次,我们就秦武官同《境内》篇所记做一对比。

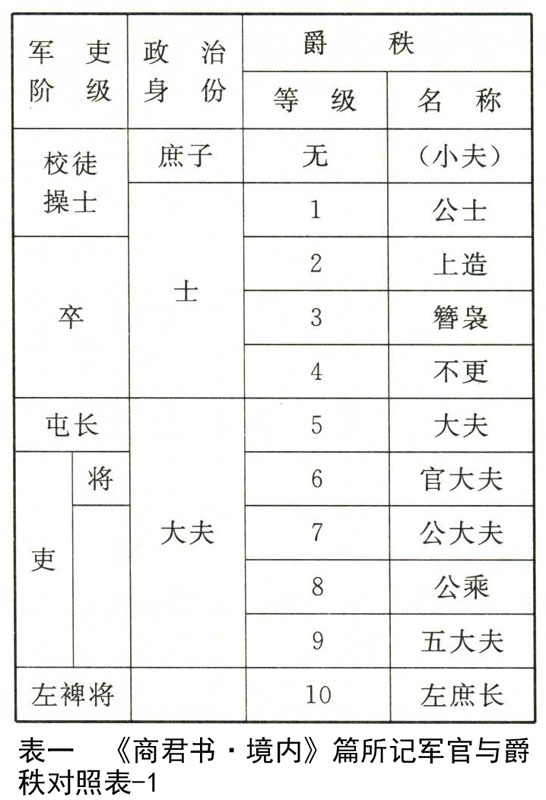

因为秦自商鞅变法之后,实行的是军功爵制,其官秩都被纳入爵等的行次之中,也就是说官职同爵位不分。大约是在第十六级大良造以下的爵名就是官名。军官的阶级(等级身份)也从中有着明确的反映。为了以后比较方便,今列表如下(见表一):

在军队中,地位最低的兵是“小夫”,他同获得一级爵的“公士”都属于尚处于正在接受军事训练的“校徒、操士”阶段。四级爵以下的,还都是兵,叫做“卒”,五级爵的“大夫”以上,才算进入了军官系列之阶,以至于再上达到将帅。将军相当于文官卿的地位,上将军才可以位列“三公”(《史记·白起列传》)。(见表二)

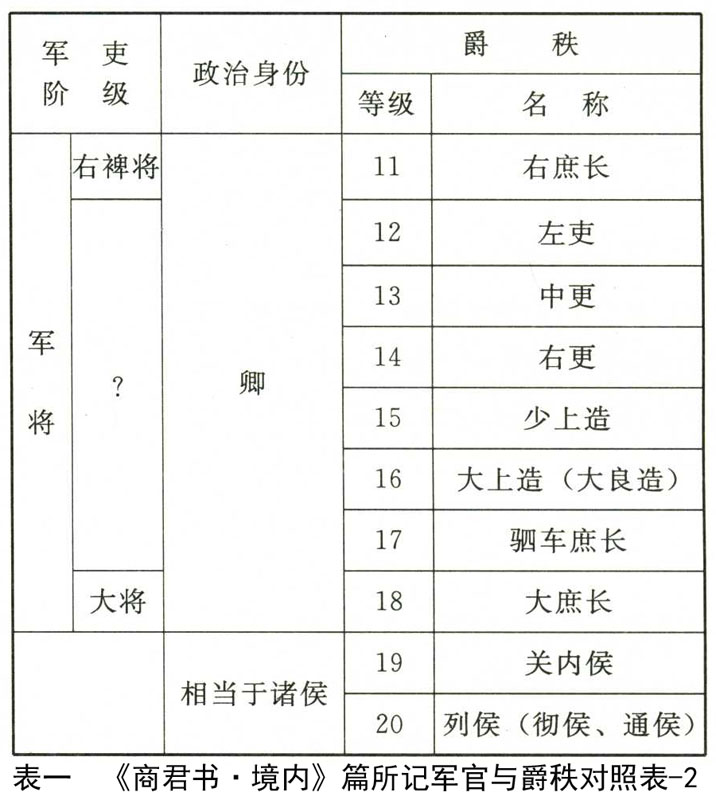

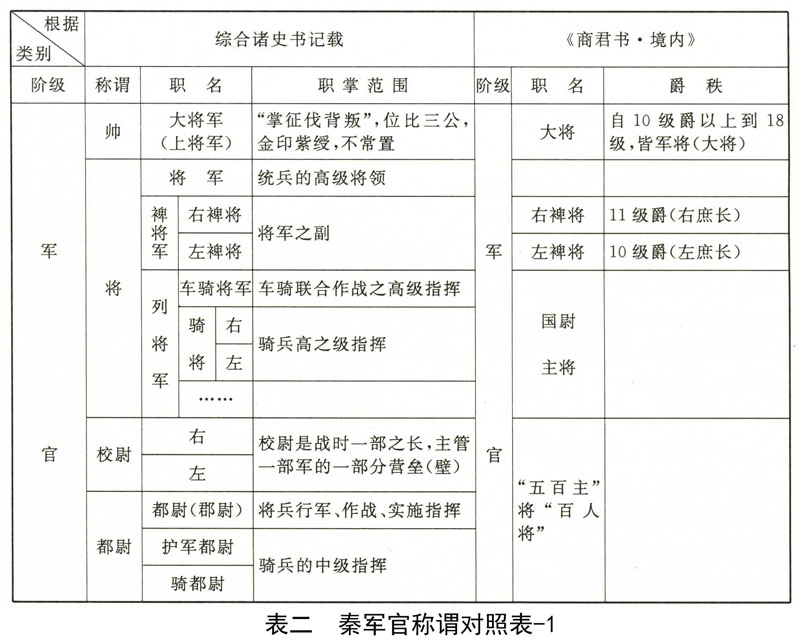

上表所列军吏名称和内容分为两栏,从时间上讲,以右栏的《商君书》为早,左栏所列内容多是秦昭王以后出现的,很难做到照应。但粗略地对比,毕竟为我们提示了以下几种情况:

第一,早出者简略,后出者详尽。固然两者的衔级因记载的缺漏而不能作对等排比,但大体可以看到后者是前者的继承和发展,又较前为具体而周到。如前后都有大将、左右裨将的称谓。“国尉”一职不再入军吏之例。主将、五百主将和百人将的三级将所辖跨度大,以后则为列将军及诸校尉所取代。故而“五百主”、“二五百主”的名称除《商君书》作此表述外,其他地方不见称用,就连“百人将”一词也不再提及。除去高级的军事指挥者称“将军”之外,更多地涌现了校尉一类将领及各自统属的军吏。

第二,刘劭《爵制》说第十级爵左庶长是左裨将,九级以下到六级“皆军吏”。可知这是包括了国尉、主将、五百主将和百人将在内的。而后出的列将军、诸校尉和司马、侯、仆射一类军吏,则与之相当。

第三,秦国严格遵循了商鞅所制订的制度,军爵、公爵、民爵也是一贯到底。但这并未因军吏职掌的不同和战争方式的改变而限定“因事设职”的需要。称谓上前简后繁、前无后增,本属正常。至于以前诸将职名和军吏名称很快消失的原因,可能同当时流行的、更具鼓动作用的爵名有关。如商鞅率兵多以“左庶长”、“大良造”称之,并不提及军职名称。同理,尽管职名、爵名两种称谓同时并行,但秦国还是更多地采用了各国通行的称呼,如大将军(楚、田齐、赵、魏,燕称“上将军”)、将军、都尉等。及秦并诸侯,除沿用原来名称之外,还适应帝国制度的需要,又增添了新的内容。

总之,《商君书》中所言的秦军官等级系统,在以后流行的时间里可说是名变实未改,只是因发展变化而赋予了新的内容和称谓罢了。最后以至于使本来就盛行的爵名竟隐没了诸将的军职名称。那么,反过来说,以后笼统地称用原来的将名也未必就大错,只是“不合时宜”而已。

注释

[1]根据高亨《商君书注释》一书,引文中括号及增文为高的校正,“国封尉”的“封”字为衍文。“屯长”即“敦长”。云梦睡虎地秦墓竹简《秦律杂抄》:“徒食,敦(屯)长、仆射弗告,赀戍一岁,”屯,敦,古字通。秦简中多有“敦长、仆射”连用的话。可知屯长绝不是一“伍”之长,《秦律杂抄》有“·军新论攻城,城陷,尚有棲未到战所,告曰战国以斩亡,段(假)者耐;敦(屯)长、什伍智(知)弗告,赀一甲,伍二甲。·敦(屯)表律”。从中可见敦长之下有什(十人)、伍(五人)。那么,“五人一屯长”的句中必有脱字。秦杜虎符铭到有“凡用兵兴士被甲五十人以上,必会君符,乃敢行之”的话,新郪虎符也有基本同此的铭文。这说明秦把“五十人”也作为军队的一级编制单位,和其他国家是一致的。所以《商君书·境内》中应以“五十人一屯长”为是。

(二)秦俑坑的军吏俑辨识

秦俑坑出土的军吏俑大致有六种,其装束显示了以下的一些区别:

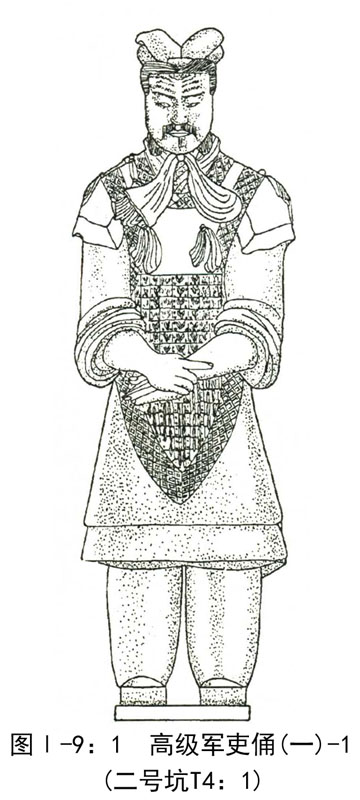

第一种:头戴折叠飞卷、正面如羊角的“切云冠”(即“Ⅱ式冠”)。冠压辫髻,冠缨结于颏下,缨梢飞飘胸前。身穿内长外短的重袍(Ⅱ式袍)、擐革、札合缀的小叶铠甲(Ⅰa和Ⅰb式甲)。甲的前摆呈倒垂的弧边三角形,周缘彩绘绚丽多彩的几何纹图案,胸背部革质上各有带头花结二或三朵。披膊或有或无。有者,在肩头缀花结。两腿套穿粗壮厚实的跗注,足蹬勾履(图Ⅰ-9:1)。

第二种:戴切云冠,穿战袍,腰束革带,足蹬方口履(图Ⅰ-9:2)。

第三种:戴单梁双版长冠(Ⅰ式冠),穿袍。铠甲(Ⅰa式)仅有胸甲,其四角以带连接并在背部交叉。甲周缘及背带上彩绘。腿著跗注或胫衣(Ⅱ式裤),足蹬勾履(图Ⅰ-9:3)。

第四种:戴单梁双版式长冠。著袍,袍外擐铠。甲(Ⅰa式甲)的前后平直,披膊特长,札叶细密,周边露革,蹬方口勾履(图Ⅰ-9:4)。

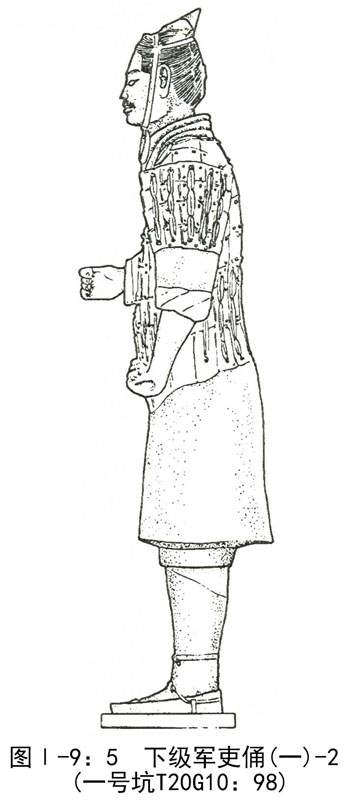

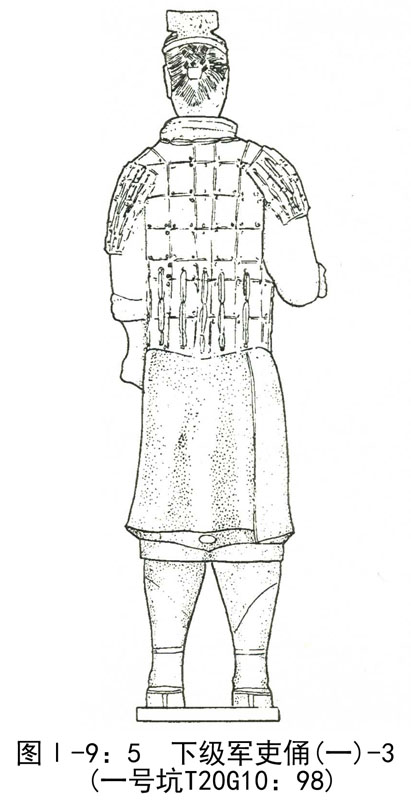

第五种:戴长冠,著袍擐铠。铠甲具前后及披膊,札叶较大(Ⅱa式甲)。腿部上有膝缚、下缠行縢(或胫衣、或跗注)。蹬履或合鞮(图Ⅰ-9:5)。

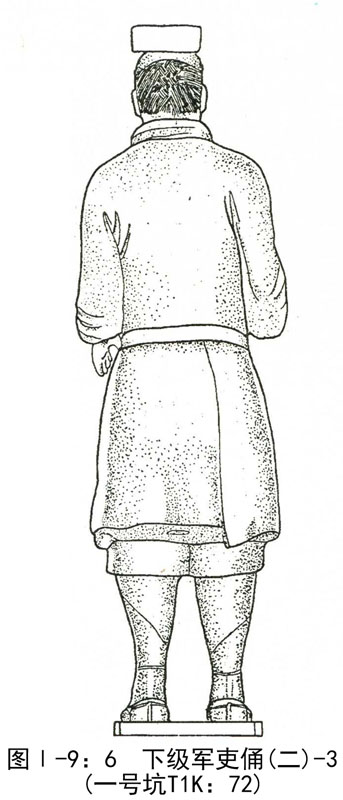

第六种:戴长冠,穿袍勒带,具膝缚,缠行滕,蹬履(图Ⅰ-9:6)。

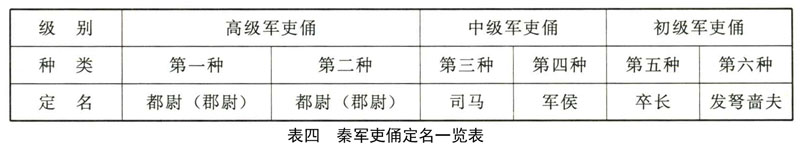

以上六种军吏俑,实际上可区分为三级,即:

1.高级军吏俑:包括第一、二两种;

2.中级军吏俑:包括第三、四两种;

3.初级军吏俑:包括第五、六两种。

作如是划分的根据,试作如下辨析:

高级军吏俑——衣饰华丽,雍容大方,姿态端庄,按剑伫立。他们不但具有一种将帅的风度与仪容,更主要的是站在阵营中的指挥车上,或处于区队中的指挥位置上。

秦俑坑已出土的高级军吏俑6尊,其中有5尊是站在指挥车上的。车上有乘员3人,有铜铎和革鼓一类指挥物。这种车虽也是驾四马,但不巾不盖,车舆横长(宽约140厘米,进深110~120厘米),是俑坑诸种车中最大者,足够军吏、御手和车右3人立乘的需要,不仅稳定性能良好,也为击鼓和发弩留出了回旋的余地。车体经过彩绘,或朱书“寺工”二字,表明是为中央官府手工作业坊的专有产品。

乘车之法历来说法不一。有说主帅“在中央当鼓,御者居左,勇力之士执戈在右”(《太平御览》引《五经要义》);有说“尊者居左,御者居中,又有一人处车之右,以备倾侧。是以戎事则称‘车右’,其余则曰‘骖乘’”(《汉书·文帝纪》师古注)。岂知这几种情况在秦俑指挥车上是并存的,军吏按剑,配以金鼓;车右执兵御敌;御者握辔、控制驷马,以适应战车奔驰、左右旋转的需要。

高级军吏俑作为一个大的作战单位的指挥,同其“辖区”内的中下级军吏构成一套指挥体系。也就是说,由他控制的金、鼓、铃、旗发出的“命令”传达给下级,再进而变为士兵的行动。在这里,接应比什么都显得重要。一号坑第二和第十两过洞中二号车上的97号俑,都是站在车上的高级军吏俑。在车上有铜铎、有革鼓,车前是该过洞的一号车的隶属铠甲步兵俑80尊。不但在一号车上及其随俑中有一中级军吏俑,而且在俑群中有几尊下级军吏俑。同样,在第三、第五两过洞的一号车上两个15号高级军吏俑,以及二号坑第十一过洞六号车上的老年高级军吏俑,其编制构成无不如此。各级指挥上下一致,“以和军旅”(《周礼·地官司徒·鼓人》),从中不难看出各自的作用和彼此的关系。而二号坑射兵小营后部的高级指挥俑,则是专司训练的一位高级军吏。

中级军吏俑——戴双版长冠、穿背带式铠甲,属第三种军吏俑。有的站在高级军吏俑的右侧(如二号坑的射兵营),有的站在指挥车的右侧(如一号坑中的指挥车),说明他是仅次于高级军吏俑的一级武官。

第四种军吏俑在一号坑矩阵的前五个探方中,仅见四尊。很有意思的是分在两种步兵俑(轻装和重装)队形中,又作对称式排列。其中第二过洞中的第27号俑和第十过洞中的第24号俑,都站在随一号车的长铍队列之中,而第四过洞的43号俑和第八过洞的第41号俑,则是站在前由袍俑、后有甲俑的独立步兵队列里。

中级军吏俑,从指挥体系看,都有着承上传下的呼应关系。

初级军吏俑——戴长冠的铠甲俑和战袍俑,都是秦俑阵营中最低一级武官。就目前所见,前者既有在独立的编制步兵之中,也有在战车的隶属步俑之中的,但以隶属的铠甲步兵中最为密集;后者只发现两尊,而无一例外地是在前锋和左翼部队轻装独立步兵俑群中。他们都是右手拄长兵器,别无其他指挥物,昂首挺立,显现出一副恭谨的样子,不但多在队列的前后两端,而且在区队里必有一中级的军吏俑,在更大的范围里则受一高级军吏俑的节制。

戴长冠的铠甲俑,在一号坑里的指挥车上都属于车右,在三号坑的指挥车上位于车左。而诸坑中的车御无一例外地都是戴冠的甲俑。这说明车右同御手虽非军吏,但政治地位都相当于最低的一级军吏。

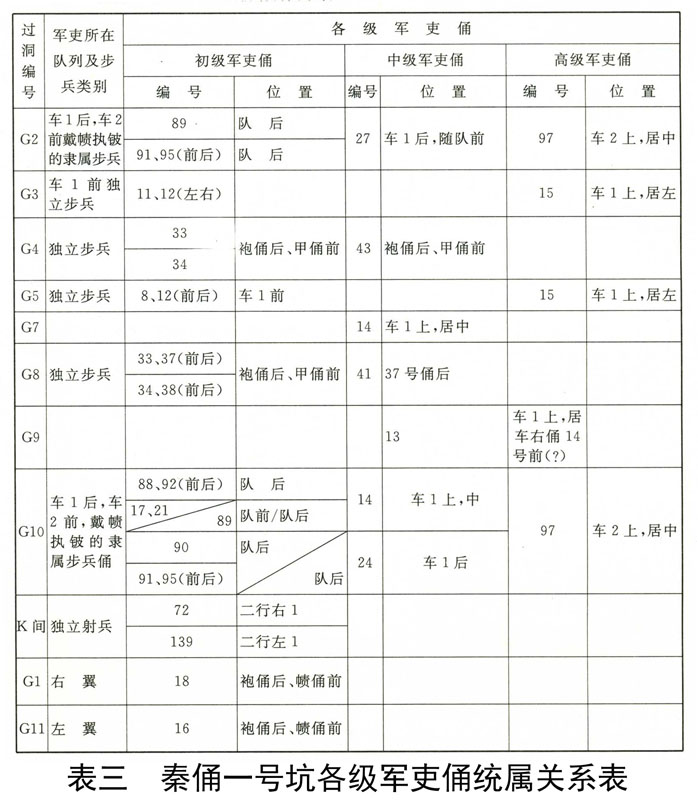

为了明了各级军吏俑的统属关系,现将一号坑矩阵前部的军吏俑列表于下:

表中所列仅是根据1978年5月至1981年9月原省文管会的“秦俑考古队”发掘和修复前五个探方(T1、T2、T10、T19、T20)的材料而言。1986年由陕西省考古研究所“秦陵考古队”恢复的第二次发掘,仅8个月就高质量地接续发掘了次五探方(T11、T12、T13、T21、T22)。1987年因队长蒙冤而导致科学发掘停止,时过22年(至2009年),清理不继,无人问津,资料不能为用,殊以为憾!尽管2009年6月13日由秦俑博物馆开始了一号坑的“第三次发掘”,也仅开挖一个探方(面积20米×20米),但出土文物及布局并没有超出原来我们探测的范围,当然不会影响研究结论。

统观一号坑露出这有限的“部队”,即可看出诸军吏俑是等级区分清楚、领属关系明确。那么,各自的军职身份又是什么?经我研究,答复如下。

戴长冠的袍俑(第三种)和戴长冠的(第五种)的甲俑,是诸武官俑中军职最低的一级。其所属士兵俑数虽有多寡,但很明显地看出,他们是这一基层单位的小头目。矩阵(一号坑)前锋和两翼东端,都是执弓弩的轻装步兵俑群,其中在前廊(即锋部)的第72号俑和北边洞北列的第16号俑,都属于第六种军吏俑,看来系一县属的“发弩啬夫”[1]。据“百人为卒,率长皆上士”(《周礼·夏官司马》)的规定看,因为前廊有射兵俑204尊,其中的第139号甲俑当属于“卒长”。那么,在重装的隶属步兵和独立步兵中的第五种军吏俑,也应当是“卒长”。

秦俑第四种军吏俑,其军职属于“军侯”。理由是:

首先,他们在四个过洞的步兵队列里作对称排列,不但所辖步兵数量多,而且都同“卒长”俑具有呼应的关系。像第二、四两个过洞里第一乘驷马战车后各有80尊隶属步兵,都是些戴武帻的重装部队;第四、六两过洞中,第一乘战车前的独立步兵各是一支由216尊武士俑组成的队伍,其前部是28~32尊轻装袍俑,后部全是甲俑。而第四种军吏俑正是站在临界的甲俑群中,这就表明他们的身份高于“卒长”、“乘长”、“什长”,而且又是直接参与作战的实际指挥者。

其次,从前引《史记》有关史实知,章邯派侯始成作自己的代表,曹参杀三川守李由、虏秦侯,樊哙攻开封,“却敌先尽,斩侯一人”……都说明“军侯”是在作战第一线实施指挥的,具有重要作用。否则,不会书及,其地位之重要意义可想而知。

第三种军吏戴长冠、穿带花边仅有前甲的铠。在二号坑的射兵小营里,这种俑同一高级军官俑并排站在一起,正注视前面习射的队列。在一号坑里,有些战车上站着一高级军官俑,而有些则是第三种军吏俑同御手、车右同车的(如第七、十过洞里第一乘指挥车上的两个14号俑)。可知他是高级武官的辅佐,又可代行指挥。

“司马”一官在春秋战国之际就已设立,《周礼》中就有大司马“掌邦政,以佐王平邦国”的记载,实际上是管军政和军赋的武官。其副职为“小司马”,属官还有“军司马”、“舆司马”、“行司马”等。在汉代,大将军营五部,部各置军司马一人。魏晋以降,司马为官军府,综理府事并参与军事计划。从中可以看出:“司马”参预军机,实为渠帅之襄助。在春秋时期的好些国家,如齐、楚都有司马的设立。《左传》成公十八年(公元前573年),晋悼公始命百官,曾说:“弁纠为御戎,校正属焉,使训诸御知义。荀宾为右,司士属焉,使训勇力之士时使。卿无共御,立军尉以摄之。祁奚为中军尉,羊舌职佐之,魏绛为司马,张老为候奄。铎遏寇为上军尉,籍偃为之司马,使训卒乘,亲以听命。程郑为乘马御,六驺属焉,使训群驺知礼”。“司马”既是将军幕中的高级员吏作为军事顾问,在军中除佐尉“训卒乘”之外,也实际指挥作战。秦俑坑出土的第三种军吏俑及其所处位置,正是“司马”职能的体现。无疑应称之为“司马俑”。

过去,人们通常称作“将军俑”的,计有两种六尊。著重袍擐细甲者只乘指挥车,或有站在教战场地上的。而穿战袍者,只乘指挥车。这说明三者身份相同、分工有别,但都应属于“都尉”(郡尉)一级的高级军吏。

当我们在辨识秦军吏俑的军职身份时,还应该具备这么一些认识和观点,即:

第一,戴长冠擐铠的御手俑,其身份等级相当于“卒长”,但并不是军吏。同样,始皇陵西出土两乘彩绘铜车马上的御者,虽戴切云冠、穿重袍、佩剑,但绝不是“都尉”。道理很简单,今日团级的知识分子,并不等于就是团长。

第二,秦俑坑目前能看到的高级军吏俑只有“都尉”,但因未全面发掘,还不能排除出土“校尉”俑的可能性[2];说三号坑是统帅三坑的指挥部,此结论远非定论[3]。至于辨识的“都尉”、“司马”、“军侯”、“卒长”几级军吏俑,彼此间的关系,以及各率士卒的多少、指挥系统的构成等,还有待于来日的全面发掘。

第三,已知秦俑有步、弩、车、骑四个兵种,按编制都应各有自己的各级军吏,都因发掘面积有限而不能通过研究给予揭示。

注释

[1]据云梦《睡虎地秦墓竹简》一书的解释:“发弩,专司射弩的兵种,见战国至西汉玺印、封泥。发弩啬夫系这种射手的长官。”秦有“发弩”半通印的传世。参见陈介祺:《十钟山房印举》2.55。

[2]“校尉”是一部之长,据《汉书·赵充国传》:“步兵九校,吏士万人。”师古注:“一部为一校。”《李广利传》载:伐大宛时六万人,分为“五十余校”。可见“一校”约有1000多人。那么,约有6000左右士兵俑的秦俑一坑中至少该有五个校尉俑。

[3]秦俑三号坑是将军幕的模拟物,当有将军俑的存在。至于将军俑未出观,大概正像很多人指出的:同“临时命将”有关。

二 士兵俑在军中的地位

(一)秦兵制概述

自商鞅变法后,秦国“内务耕稼,外劝战死之赏罚”(《史记·秦本纪》),以郡县为单位,实行普遍征兵制,使适龄的农民平时经受军事训练。他们战时被征入伍,战罢归田。也正因为有了土地的农民成了军队的主要成分,而且又能通过杀敌立功而取得爵位,从而就保证了秦国具有充分的兵源,成为有“车千乘,骑万匹,带甲百万”(《史记·苏秦列传》)的军事大国。

农民固然是秦国军队的主要成分,但实行军功爵的结果,无疑使秦国社会“全民皆兵”。云梦秦简《军爵律》规定:“欲归爵二级以免亲父母为隶臣妾者一人,及隶臣斩首为公士,谒公士而免故妻隶妾一人者,许之,免以为庶人。工隶臣斩首及人为斩首以免者,皆令为工。”立军功应授爵而要求还爵者,可以赎免自己亲生父母“隶臣妾”的徒刑;“隶臣”通过从军斩获敌首而免除“隶妾”的妻为庶人;“工隶臣”也因斩首而成为“工”。这里的“隶臣”和“工隶臣”,都是判刑较轻的社会罪犯。既能从军,足见章邯临时组织队伍,免“郦山徒、人奴产子生”[1]抗击农民起义军固然是应急措施,但以刑徒和私家奴隶入伍却非章邯的“发明”。另外,像“斗食”以下的小官吏[2]、贬谪的官吏、赘婿、商人[3]等,都得服兵役。只有到了四级爵的“不更”,才可免役[4]。凡是没有军功的人,都不能晋爵升级,即使是“宗室非有军功论,不得为属籍……有功者显荣,无功者虽富无所芬华”(《史记·商君列传》)。当然,这些材料从根本上还反映了这么一个基本的事实,即:不论是战国时期秦的士兵,或是统一后的戍卒,毕竟是些无爵的贫苦人民和低爵的“卒”。实际上,这些人才是构成军队的主干。

秦献公十年(公元前375年),开始实行“户籍相伍”(《史记·秦本纪》),从而打破了原来奴隶居“野”、平民和奴隶主在“国”的界限,把秦国的人口按五家为一“伍”的军事组织单位重新编制,以便于随时征兵作战。商鞅变法,再次“令民为什伍”,实行连坐法,使“四境之内,丈夫女子皆有名籍于上,生者著,死者削”(《商君书·境内》)。像这样多次地编造户籍的做法,其本身就说明了刚踏进封建主义门坎的秦国统治者,为了征兵和兴徭,把户籍的严格管理纳入了法律的渠道。云梦《秦律杂抄·傅律》规定:“匿敖童,及占*(外疒内夅)(癃)不审,典,老赎耐。百姓不当老,至老时不用请,敢为酢(诈)者,赀二甲;典,老弗告,赀各一甲;伍人,户一盾,皆*(上覀中大下巳)(迁)之。”对匿隐成童、申报废疾不实、不能免老年令而免老等行为的地方官,都要给予惩处。

有了准确的户籍编制,随之就是对适令服役人员的登记,即“傅籍”[5]。《史记·秦始皇本纪》载:秦始皇十六年(公元前231年)“初令男子书年”。云梦简《编年记》里,同样也有“自占年”的记载。秦人服役期限的“始傅”和“免老”的问题,长期来是有争议的。《编年》的发现,才知道起役的年龄不像《汉旧仪》说的23岁,而是15岁。因按该书所记,从秦昭王四十五年(公元前262年)“喜产”,到始皇元年(公前246年)“喜傅”,虽是17个年头,如果他于年底出生,又是在年底著名,就同“十五受命”的说法相契合[6]。《汉旧仪》:“秦制二十爵,男子赐爵一级以上,有罪以减,年五十六免。无爵为士伍,年六十乃免老。”那么,60当是无爵者服兵役的下限年龄。所以,秦丁男服兵役年龄是从15岁起役,60岁“免老”。当然,15岁的少年体力有限,是难于胜任作战的。其著藉一定就是当兵的现役年龄,应该看做它具有预备役的性质。但是,当政者往往把当兵的年龄提前。公元前260年的秦、赵长平大战中,“年十五以上悉发”(《文献通考·兵考一》)就是例证。

丁男自“傅籍”之后,随时可能被征发入伍。但何时服役、役期长短、一生服几次役,均由当时军事需要而定。《汉书·食货志》引董仲舒的话说:“商鞅之法……又加月为更卒,已复为正,一岁屯戍,一岁力役,三十倍于古。”《汉旧仪》载:“民年二十三为正,一岁而以为卫士,一岁为材官骑士,习射、御、骑驰,战阵。”熊铁基先生在其《秦汉军事制度史》一书中说:“正卒服役两年:首先一年是在本郡受军事训练……再一年就是为卫士或者戍卒。……笼统地说,两年兵役都可以叫‘正卒’,具体地讲,则有‘正卒’、‘卫士’和‘戍卒’的区别。”由此可见服兵役的法定时间是适龄丁男一生有两年,其中一年是在郡县当兵,一年是在中央当“卫士”,或是戍边。但实际上由于旷日持久的战事或特殊的原因,往往都会超过这一政策性的界限。像“喜”这个人,在秦始皇三年、四年、十三年和十五年曾四次入伍当兵(《编年记》),也足以反映出秦时的兵役形式确实有预备役、现役和后备役的不同。

秦国的军事大权完全掌握在国君之手。遇有战争,由国君任命大将统兵。无论是军队调遣或是征发县卒,均以“虎符”这个信物作为凭证。长安县出土的秦杜虎符有铭曰:“兵甲之符,右在君,左在杜。凡用兵兴士被甲五十人以上,必会符,乃敢行之。燔燧之事,虽毋会符,行殴(也)。”(图Ⅰ-9:7)秦始皇统一中国之后,由于中央集权,军队也同样归中央统管,受到皇帝的节制。战争结束,将释兵,兵归田。

图Ⅰ-9:7杜虎符(西安沈家桥出土)

秦代的军队,由京师兵、地方兵和边防兵三部分组成,都是通过兵役的方式征发而来;战时,则由郡县调兵遣将。

京师兵就是中央的卫戍部队。因为担任具体的警卫任务不同,还可分为三部分:一是由郎官充任的皇帝卫队,归郎中令统管,在“殿中侍卫”(《初学记》引《齐职仪》),“宿卫诸殿门”(《后汉书·百官志》注),“出充车骑”(《汉书·百官公卿表》);二是由卫尉统领卫士的“宫门屯卫兵”(《后汉书·百官志》),在宫内设有卫尉寺;三是由中尉统领的京师屯卫兵,其任务一在负责宫殿之外的京师安全,担任着巡逻、防御、武库的主管、水火报警;二是担任皇帝出巡时的警卫(《汉书·百官公卿表》、《后汉书·百官志》)。由以上三部分部队所组成的京师禁卫军,不但装备精良,而且数量可观。秦二世曾“尽征其材士五万人屯卫咸阳,令教射狗马禽兽,当食者多,度不足,下调郡县,转输菽粟刍藁,皆令自费粮食,咸阳三百里内不得食其谷”(《史记·秦始皇本纪》)。除了通过訾选、荫任和军功特拜等三个途径选出的“郎”之外,“卫士”和“屯兵”这两部分卫兵则是从郡县征调而来。

秦的地方行政区划是郡,郡下辖县。所谓“地方兵”,实际指的就是郡县兵。其士兵来源于该郡县,役期一年。平时,主要是以县为单位,进行军事训练,负责地方安全。《汉旧仪》说:“民年二十三为正,一岁而以为卫士,一岁为材官骑士,习射、御、骑驰、战阵。八月,太守、都尉、令、长、相、丞,尉会都试,课殿最。水处为楼船,亦习战射行船。”具体的训练科目因兵种不同而有不同的规定要求,如弩兵的士吏、发弩啬夫及其领导的“发弩”(弩兵)必须射“如律”,射必中;战车的“驾驺”须能“驾御”;骑兵之乘马要“奔挚(絷)如令”。否则,连教练本人也要受到惩处(云梦秦简《秦律杂抄》)。地方兵由郡尉统领,在县训练。《汉书·百官公卿表》载:“郡尉,秦官,掌佐守典武职守甲卒。”县设县尉,掌管县卒。一旦遇有战事,接到皇帝的御书,经过会符,就按地方的编制组织作整体调动,加入大部队作战。

秦国原来在同魏、韩、楚国为邻的边境上设立关塞,或筑有长城,屯重兵把守。秦简公七年(公元前408年)“堑洛”修城以防魏。秦惠文王更元元年(公元前324年),沿洛河中游筑长城防赵。秦献公时,东有“郑所塞”(今陕西华县以东),北有“焉氏塞”(今宁夏固原县东南)。秦国随土地的扩大,边境东移,除了利用原来的“殽塞”(今河南省三门峡市东南),还在今河南省灵宝县东北设立了“函谷关”,在今陕西省商南县西北设立“武关”。在这些关塞上有亭、障之类的守望设施和报警的烽燧装备。《韩非子·内储说上》说吴起为河西守时,“秦有小亭临境……于是攻亭,一朝而拔之”。《史记·白起列传》载:秦昭王四十七年(公元前260年)六月,“陷赵军,取二鄣四尉”。秦统一中国后,国防线大大地延长,边兵人的数量也相当地大。为了防御北方的匈奴族南侵,曾派蒙恬率领30万大军驻守长城一线;为了对付南方的越族,又派尉屠发卒50万,分为五军,“一军塞镡城之岭,一军守九疑之塞,一军处番禺之郡,一军守南野之界,一军结余干之水”(《淮南子·人间训》)。

边兵在秦代称作“戍卒”。《汉书·晁错传》:“秦时北攻胡貉,筑塞河上;南攻扬粤,置戍卒焉。”戍边,实是加在劳动人民头上的又一繁重徭役,所以又称“徭戍”。边防军特殊的性质,决定了戍卒的来源也是多渠道的。但主要的可归纳为两类,即:

1.适龄丁男服兵役:这就是董仲舒说的“屯戍一岁”。

2.发谪戍:据晁错说:“发先吏有谪及赘婿、贾人,后以尝有市籍者,又后以大父母、父母尝有市籍者,后入闾,取其左。”(《汉书·晁错传》)当权者片言折狱,巧立名目,实际成了后来西汉兴起“七科谪”的发端。

戍卒的任务是为国戍守边疆,没有战事时就修筑城防要塞等工事。发谪连年进行,又尽量扩大范围,用以充实边地的防守力量。秦始皇三十三年(公元前214年),“发诸尝逋亡人、赘婿、贾人,略取陆梁地,为桂林、象郡、南海,以适(谪)戍遣。……又使蒙恬渡河取高阙、阴山、北假中,筑亭障以逐戎人,徙谪实之初县”(《史记·秦始皇本纪》)。三十四年,“适治狱吏不直者,筑长城及南越地”(《史记·六国表》)。三十五年,“益发谪徙边……以谪徙民,与越杂处”(《太平御览》引《史记·南越尉佗列传》)。本来戍卒的役期只有一年,但属于谪发者,就可能是二年或四年。《秦律杂抄》:“不当禀(廪)军中而禀者,皆赀二甲,法(废)。非吏殹(也),戍二岁。徒食,敦(屯)长、仆射弗告,赀戍一岁;令、尉、士吏弗得,赀一甲。军人买(卖)禀禀所及过县,赀戍二岁;同车食,敦(屯)长、仆射弗告,戍一岁……”不该领军粮而领取,以及出卖军粮,都将惩罚戍边一年或两年。《除吏律》规定:“驾驺除四岁,不能驾御,赀教者一盾,免;赏(偿),四岁繇戍。”御者学了四年还不善于驾车,除教者受罚外,本人也被罚做“繇戍”四年。

京师的常备兵同郡县的地方兵有区别,这在秦兵马俑上得以证明。从服装装备上可以看出:“中央兵穿战袍、擐铠甲,组成战车兵、骑兵和步兵的主力,而地方兵是些穿战袍的轻装步兵,执弓弩组成射兵,或执长兵器加入格斗步兵。”这是因为:

首先,限于财力关系,在装备(兵器、战车、马匹、运载工具及其配套设施)、军需供给(军服、粮食、草料)等方面,当然是中央优于地方。

其次,战术训练上,也各有侧重。四时讲武,通过搜、苗、狝、狩进行射、御和战阵的训练是地方兵接受军事教育不可缺少的科目内容。因为“傅籍”后的适龄青年在地方上开始初步的军训,当“正卒”后第一年在郡县当兵还要一面接受再训练,一面执行地方上的警戒任务。教战的重点,则是步兵的射术。如秦二世曾征调“材士五万人屯卫咸阳,令教射狗马禽兽”。“材士”据《正义》的解释是“材官蹶张之士”。《汉书·刑法志》也有汉兴“天下既定,踵秦而置材官于郡国”的说法。可见“材官”就是“材士”,实际上也就是步兵[7]。只有由郡县征调、挑选,进入中央当“卫士”或“屯兵”后,就成为更适应战阵的武力之士。正因为训练各有侧重,条件的不同,就使得地方兵同中央兵在素质上显示出一定的距离。

再次,在联合作战的阵列中,战斗任务也自有分工,地方兵进入野战后,要保持原来地方行政的编制,再加之蹶张善射的特长,在布阵时就按这种关系给以合理的安排。像一号坑里的袍俑被置于矩阵之锋、接锋的两翼之端、阵本近锋的“车前卒”以及独立步兵的前部。而穿袍擐铠、武器装备齐全、人数众多的独立步兵和隶属步兵,则同战车群形成配合的关系、凝结为一个浩浩荡荡的军阵主体。在这里,无论从前后左右、轻重大小的兵力部署,或在先射后击的作战程序上,均显现出:重装步兵是决战的主力,轻装步兵则是协同和配合的力量。当然,地方兵也不乏重装的步兵和勇武之士,只不过因为“蛙跃式”的秦俑坑发掘未有尽时,就不好深究了。

注释

[1]《史记·秦始皇本纪》秦二世“二年冬,陈涉所遣周章等将西至戏,兵数十万。二世大惊,与群臣谋曰:‘奈何?’少府章邯曰:‘盗已至,众强。今发近县不及矣。骊山徒多,请赦之,授兵以击之。’乃大赦天下。”《史记·陈涉世家》:“周文……行收兵至关,车千乘,卒数十万,至戏,军焉。秦少府章邯免郦山徒、人奴产子生。悉发以击楚大军,尽败之。”所谓“郦山徒”不尽是有些注家说的“刑徒”,因其成分很复杂,还包括替债者、自由民等。可参考王学理《秦始皇陵研究》一书中的《修陵大军》一节。至于“人奴产子生”,《集解》引服虔曰:“家人之产奴也。”《索隐》按:“《汉书》无‘生’字,小颜云:‘犹今言家产奴也。’”换句话说,就是私家奴隶所生的子女。

[2]《史记·秦始皇本纪》:“十一年……王翦攻阏与、橑阳,皆并为一军。翦将十八日,军归,斗食以下,什推二人从军,取邺安阳。”《集解》引《汉书·百官公卿表》曰:“百石以下有斗食、佐史之秩。”斗食、佐史都是乡以下的“少吏”,云梦秦简《编年记》中的喜是小吏,曾多次应征当兵,即是小吏也服兵役的证明。马非百《秦集史》引王骏观注:“《周礼·春官·太祝》云:国将有事于四望及军归,则前视。是军归乃军中祭礼也。言王翦为将十八日,行军归祭礼,自斗食以下,十中选二从军,为挑选精锐,轻兵起敌也。《索隐》不知军归之礼,以为军中皆归,殊失考耳。”

[3]《史记·秦始皇本纪》:“三十三年,发诸尝逋亡人、赘婿、贾人略取陆梁地。”这实际就是秦代的“七科戍”。《汉书·晁错传》:“秦民见行,如往弃市,因以谪发之,名曰‘谪戍’。先发吏有谪及赘婿、贾人,后以尝有市籍者,又后以大父母、父母尝有市籍者,后入闾。取其左。”

[4]《后汉书·百官志》引刘劭《爵制》说“不更”为“不复与凡更卒同也”。

[5]《汉书·高帝纪》颜师古注:“傅,著也。言著名籍,给公家徭役也。”

[6]《后汉书·班超传》载,班昭对皇帝的上书说:“窃闻古者十五受兵,六十还之”。但是,十五岁尚属未成年的少年(古称“成童”),还难于手执兵器作战。如果征发,只能充当“小役”(一般徭役或军队中的杂役),像《编年记》中的喜在“傅”之后三年才参战的。

[7]先秦时期的“材士”一名较为含混,有指“勇力之士”者,如《尉缭子·武议》:“吴起与秦战,未合。一夫不胜其勇,前获双首而还,吴起立斩之,军吏谏曰:‘此材士也,不可斩。’起曰:‘材士则是也,非吾令也。’斩之。”有指水兵者,《墨子·备水篇》:“必善以船为轒辒,二十船为一队,选材士有力者三十人共船……先养材士,为异舍食其父母、妻子以为贡。”

汉代不再用“材士”一名,而以“材官”来统称步兵。《汉书·高帝纪》注引应劭曰:“材官,有材力者。”张晏曰:“材官、骑士、习射、御、骑驰、战阵……”《汉官仪》:“高祖命天下郡国选能引关蹶张、材力武勇者,以为轻车、骑士、材官、楼船,常以立秋后讲肄课试,各有员数。平地用车骑,山地用材官,水泉用楼船。”《汉书·晁错传》:“平地通道,则以轻车、材官制之。”

至于“材官蹶张”,正如《汉书·申屠嘉传》颜注引如淳曰:“材官之多力,能脚踏强弩张之,故曰蹶张”。开弓有两种方式,靠双手者叫“擘(臂)张”,用脚踏者叫“蹶张”。后者在秦中称“*(左走右斥)张”(《秦律杂抄》)。

(二)士兵在军中的编制、供给及秦俑的例证

古代兵、民的组织,是“对口”编制的。地方行政的各基层单位,实际上也就是军队中战斗单位编制的基础。《管子·小匡》记管仲整治齐国乡村组织时:“五家为轨,五人为伍,轨长率之。十轨为里,故五十人为小戎,里有司率之。四里为连,故二百人为卒,连长率之。十连为乡,故二千人为旅,乡良人率之。五乡一帅,故万人一军,五乡之帅率之。……是故卒伍政定于里,军旅政定于郊。”尽管各国编制的大小和称呼不尽一致,但这一制度延续到汉代也没有太大的变化。晁错同样也有“卒伍成于内,则军正定于外”的话。之所以采用此编法,这完全是基于“幼则同游,长则共事。夜战声相知,则足以相救;昼战目相交,则足以相识;欢爱之心,足以相死。如此而劝以厚赏,威以重刑,则前死不还踵矣”的考虑(《汉书·晁错传》)。秦国的乡村组织也是按什伍整顿而早已适应了征兵的需要。

农村最基层单位是“五家为伍”,军队中也是按此编制而五伍相保、生死与共的。《周礼·地官司徒·小司徒》有“五人为伍,五伍为两,四两为卒,五卒为旅,五旅为师,五师为军”的记载。由上到下分为军、师、旅、卒、两、伍六级。郑注:“两二十五人,卒百人,旅五百人,师二千五百人,军万二千五百人。”但秦军的编制序列,我们并没有完全弄清楚它的全貌。据《商君书·境内》有“五人束簿为伍……五(十)人一屯长,百人一将……五百主……二五百主”的记载。云梦秦简《秦律杂抄·敦表律》也有“敦(屯)长、什伍智(知)弗告,赀一甲,伍二甲”的条文。由此可见,秦军也是以“五”及其倍数进行编制的。

“五人为伍,什人为什”的组织是秦军中的基层单位。作为“伍长”,实际上也只能管四个兵,这就是“五人束簿为伍,一人羽(逃)而轻(刭)其四人。能人得一首则复”。伍、什之长是些小头目,相当于今日部队中的班排长之类。可说他们同士兵没有多大的区别,算不得一级军官,自然也在伍、什之中。秦俑一号坑里,伍、什的组织在轻装步兵俑中具有一种特殊的编法。像右翼东端有面南的袍俑20尊,第十一过洞的袍俑纵队是15尊(其中有甲俑一尊),都是“五”的倍数。另外,在独立编制的轻装步兵俑中还存在着一种稍作增减的情况,如前锋有袍俑201尊,第二、七、十过洞中各自的一号车前均有袍俑12尊,第四、八过洞各有袍俑32尊,第六过洞则有28尊等,这些大概都在什伍的正常编法之内。

“大炮一响,黄金万两”,这是形容现代军队战争费用之大的一句口头语。在古代何尝不是如此!早在2500年前的大军事家孙武就深刻地认识到战争对于人力、物力和财力的依赖关系,他指出:“凡用兵之法,驰车千驷,革车千乘,带甲十万,千里馈粮;则内外之费,宾客之用,胶漆之材,车甲之奉,日费千金,然后十万之师举矣。”(《孙子兵法·作战》)十万之师日费千金,而秦有百万大军又连年征战,其费用又当几何?庞大的军费开支,自然会转嫁到老百姓的头上。但从同官兵直接发生供给关系上看,就不能不涉及到武器、战车、军马、军服、粮秣、刍稿的来源和供给标准问题。

春秋以前,参战的秦人须得自备兵器和服装,《诗·秦风·无衣》就有“王于兴师,修我戈矛”、“修我矛戟”、“修我甲兵”的句子。战国以后,兵器则由官府供给。秦俑坑出土的青铜兵器上大都錾凿或铸出“寺工”二字,戟内和铍上多有始皇年号,弩机和铜剑上也多有编码(图Ⅰ-9:8、9)。表明这些是官府手工业作坊的产品,并藏之于国家武库的。其刻铭也完全符合“公甲兵名以其官名刻久(记)之,其不可刻久者,以丹若漆书之”(云梦秦简《秦律十八种·工律》)的法定器识制度。战车上朱书“寺工”两字,就是因为“不可刻久”而“以丹若漆书之”的。由郡为国家制造兵器的,以“上郡”的数量为最多,其他像蜀郡、河东、陇西等郡都有铸造[1]。刻有“左库”、“武库”、“武”、“库”者,都是贮存兵器的专有仓库——“武库”。京师兵所用的武器在中央库领,地方兵在该郡库领,边兵似取之于驻地的郡。如果由中央或是其他郡库调拨的兵器,则需另补调入地的铭记。像内蒙秦汉广衍城上塔墓地出土的“十二年上郡守寿戈”,既刻“上郡”,又刻“洛都”。可知这种始皇时的青铜戈(戟)原系上郡所铸造,后经几次调拨而加刻上使用地。同出的铜矛上,分三处刻“上武”、“广衍”和“□阳”的铭文,显然它原是藏之于上郡武库之物,后辗转到“□阳”和“广衍”[2]。他如二世元年的李斯戈,藏之于中央“武库”(铭),后调给石邑(今河北省石家庄西南),才补刻上“石邑”两字[3]。

士兵领取兵器,必须经过登记。而武库发出的兵器,也必须是完好实用的。云梦秦简就有“禀卒兵,不完善(缮),丞、库啬夫、吏赀二甲,法(废)”(《秦律杂抄》)。因为兵器的优劣对作战的影响很大,所以对武库保养不善的管理人员除严厉惩罚外,还要革职永不叙用。对领发或收缴的兵器,也需查验原来的标记刻识。《秦律十八种·工律》:“其叚(假)百姓甲兵,必书其久(记),受之以久。入叚(假)而毋(无)久及非其官之久也,皆没入公,以赍律责之。”意思是说:凡是发兵器给刚从军的百姓时,必须登记兵器上的标号,收回兵器时得要查验。对没有刻记的兵器,不但要没收归公,还要责令失器者依法赔偿。

先秦时期,往往“甲兵”连用,如“修我甲兵”(《诗·秦风·无衣》),“甲兵之符”(杜虎符铭),“定卒伍,修甲兵”(《管子》),“甲兵不劳而天下服”(《荀子·王制》)。杜甫就有“安得壮士挽天河,洗净甲兵常不用”(《洗兵马》)的诗句。“甲”,铠甲;“兵”,武器。二者都属于武备,连用不仅出自统称的方便,而且也是国家一并发给士兵的反映。秦武士俑所擐穿的铠甲,固然因官兵不同、衔级有别,但同式甲衣的形制、札叶结构、编缀的方法、纵横的行数,以至于一领甲衣的札叶数,都如出一辙。如果没有国家的军服工厂,是绝对做不到如此统一,更显不出来威赫的气势。秦简《工律》规定:“为器同物者,其小大、短长、广亦必等。”如不按规定制作,工匠和管理官吏都要受到惩罚。《效律》:“甲旅札赢其籍及不备者,入其赢旅衣札,而责其不备旅衣札。”《睡虎地秦墓竹简》一书的译文是:甲的旅札数超过或不足簿籍登记数的,多余的应上缴,不足的责令其补赔。又规定:“官府臧(藏)皮革,数*(左禾右杨的右半部)(炀)风之。有蠹突者,赀官啬夫一甲。”意为:官府收藏皮革,应常曝晒风吹。有被虫咬坏的,罚该官府的啬夫一甲。官府收藏的皮革何用?就在于制造铠甲。我们所说的“军服工厂”不但制作铠甲,而且包括战袍、膝缚、裤褶、鞋靴在内。正因为工作量大,质量要求高,对工匠的控制也就特别地严。《均工》明确规定:“隶臣有巧可以为工者,勿以为人仆养。”

秦俑军服都系战服,因而战袍厚实,似为军人专用的“絮衣”(《汉书·晁错传》)。尽管各俑战服颜色不一、上下有别,红、绿、蓝、紫、褐、白几种原色和间色构成绚丽多彩的服色,但冠、袍、甲、膝缚、胫衣、跗注、褶、屦履的样式固定、规格划一,显然是国家“军服工厂”的标准化产品。

尽管士兵外用的军服是从政府那里“禀”的,但却要自备常服和紧身的内衣。湖北云梦睡虎地第四号秦墓里出土两块木牍,上面写着参加淮阳城的两位秦士兵惊和黑夫写的家信,内容是向家里讨钱和衣服的。

黑夫的家信称:“二月辛巳,黑夫、惊敢再拜问中,母毋恙也?前日黑夫和惊别,今复会矣。黑夫寄益就书曰:遗黑夫钱,母操夏衣来。今书节(即)到,母视安陆丝布贱,可以为禅裙襦者,母必为之,令与钱偕来。其丝布贵,徒(以)钱来,黑夫自以布此。黑夫等直佐淮阳,攻反城久,伤未可智(知)也。愿母遗黑夫用勿少……”

惊的家信称:“惊敢大心问衷,母得恙也?……与从军,与黑夫居,皆毋恙也。……钱衣,愿母幸遗钱五、六百,结布谨善者毋下二丈五尺。……用垣柏钱矣。室(实)勿遗,即死矣。急急急。”[4]

从黑夫和惊两弟兄的信中知,他们是在淮阳(今河南省淮阳市)军中写信给家乡安陆(今湖北省云梦)的。另一个弟兄中(衷),向母亲索要“禅裙襦”、“*(左纟右咅)布”和钱。襦,《说文解字》:“短衣也。”裙,《说文》作“幕”,解为“下裳也”。“襦裙”本是同深衣异制的一种妇女套装。在这里所言的“禅襦裙”实际指的是夏天穿的短衣而已。“*(左纟右咅)”,《说文》:“治敝絮也”。“*(左纟右咅)布”就是我们今日说的“再生布”。秦时的兵役对劳动人民说来本是一种沉重的社会负担,像黑夫必定是“三丁抽二”而来,还得要自备衣服和零用钱,即使是“禅裙襦”和“*(左纟右咅)布”也接济不上,竟到了“即死”的地步,他哪里还办得起正规军服!

秦人起自西方,本有养马的传统。其先祖非子居犬丘时,就“好马及畜,善息之”(《史记·秦本纪》)。出自战争的需要,秦国大规模发展养马业。从中央到地方,普遍设立厩苑,在河曲(今青海省东南同甘肃、四川交界的黄河第一曲流处)培育良马,于“边郡置六牧师令”(《汉旧仪》),从而保障了“车千乘,骑万匹”的实力。

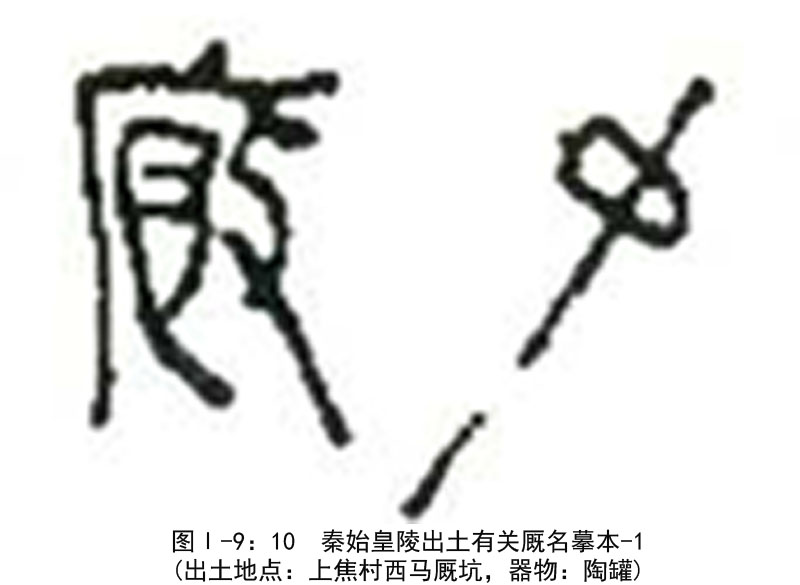

我们从秦简《秦律杂抄》、《效律》中,还可看到秦政府重视马政、坚持考核养马的标准。《厩苑律》中还规定:“其乘服公马牛亡马者而死县,县诊而杂买(卖)其肉,即入其筋、革角及*(上山下索)(索)入其贾(价)钱。”养马是为部队提供军马,收回死马的皮革、筋、角同样是为军备提供原材料。如果说秦俑坑将出土驾战车的陶马560匹、骑兵的陶乘马116匹,都是些不足为奇的模拟物的话,始皇陵东100多座马厩坑里埋的却是大量的真马,而陵西重城间两个大型马厩坑里集中地埋真马,合起来约在700匹左右。料盆上还刻有“大厩”、“中厩”、“小厩”、“宫厩”、“左厩”等厩名的铭文(图Ⅰ-9:10)。这些,确实从一个侧面反映了秦生机勃勃养马业的事实。

军队的粮食给养、战马的草料,均由政府供给。为此,在京师和各郡县都建有很大的粮仓。据《仓律》知,首都咸阳的粮仓是“十万石一积”,栎是“二万石一积”,一般的县仓也在“万石一积”。咸阳的刍稿则是二万石一积,一般的是万石一积。规定“入禾稼、刍稿辄为廥籍,上内史”。对入仓谷物和刍稿登记造册,并上报内史,目的在于加强中央对粮草的管理,便于调剂、保障军队供给。

把粮草送到前线,其漕运转输简直不亚于大型的军事活动。秦昭王二十七年(公元前280年),司马错“发陇西”(《史记·秦本纪》),“率巴蜀众十万,大舶船万艘,米六百万斛,浮江伐楚,取商於之地为黔中郡”(《华阳国志·蜀志》)。秦始皇派蒙恬北伐匈奴,发天下兵守北河,“使天下蜚刍輓粟,起于黄、腄、琅琊负海之郡,转输北河,率三十锺而致一石”(《史记·主父偃列传》)。

给军人供应粮食应该也是有标准的,但可惜的是在文献中没有留下记载。在这里我们姑且借秦简《传食律》关于驿传人员饭食的法律规定,聊以参考。

据《仓律》知:“粟米一石六斗大半斗,春之为粝(粝)米一石;粝(粝)米一石为凿(糳)米九斗;九斗为毁(毇)米八斗。”“毇米”也称“粺米”。由带皮壳的粟(谷子)加工成毇(精米),中间还经过“粝米”(糙米)、“糳米”(细米)两道工序。整个出粉过程的比率是:粟1.6又2/3石=粝米1.0石=糳米0.9石=毇米(即粺米)0.8石。根据测定的商鞅方升合202.15毫升[5],折成现在的标准升(1000毫升)约是0.20215升,即2.0215合。那么,我们再来看看每人每餐规定的伙食标准:

爵自“大夫”及“官大夫”(秦爵第五级、第六级)者,按爵级规定标准供给。

“不更”(包括“宦者”),四级爵下至“谋人”(三级爵),供粺米一斗(合今2.0215升=2021.5毫升),面酱半斗(10102.5毫升),菜羹半石(合今1.01025斗=10102.5毫升),另有刍稿半石。

御也卒人(监郡御史的部属)粺米半斗,面酱1/4升(合今0.0505375升=50.5375毫升),并配一些菜羹和葱韭。

“上造”(秦爵二级)下至无爵的佐、史、卜、司御、寺、府,粝米一斗,配菜羹,另供给盐1/11升。

侍者的随从,供粝米半斗。

驾车的仆,粝米1/3斗(合今0.6738升=673.8毫升)。

从上面规定的膳食标准中,可以看出:爵位的有无、爵秩的大小,决定着精米与糙米的不同、数量的多寡,以至于副食配给与否。伙食标准最低的仆,尽管干的是出力的活,每餐却只能得到粝米三分之一斗。而爵位在五级以上的人,其伙食标准尽管没有说明,我们仍然有理由肯定他们不但食细粮、副食种类多,而且数量也在逐级增大。看来,这一充满等级制的法定标准,必然在军队中也严格地执行着。

注释

[1]参见本书《兵器篇·秦俑兵器刍论》。

[2]崔璩:《秦汉广衍故城及其附近的墓葬》,《文物》1977年第5期。

[3]许玉林、王连春:《辽宁宽甸县发现秦石邑戈》,《考古与文物》1983年第3期。

[4]湖北孝感地区第二期亦工亦农文物考古训练班:《湖北云梦睡虎地十一座秦墓发掘简报》,《文物》1976年第9期。

[5]上海博物馆青铜器研究组:《商鞅方升容积实则》,《上海博物馆馆刊》第1期(1981年7月)。

以下《传食律》原文参见《睡虎地秦墓竹简》一书,文物出版社,1978年。

三 秦俑爵秩的探讨

商鞅变法之后,人们的政治地位和生活待遇,无不受到爵的有无和爵位高低的影响。爵、官、禄有着内在的联系,必然是相互消长的。而诸利的取得,都源自于军功。这就是《商君书·刑赏》中说的:“利禄官爵,抟出于兵”,“富贵之门,必出于兵”。

商鞅颁布了“有军功者,各以率受上爵;为私斗者,各以轻重被刑”的法令,确立了“尊卑爵秩等级,各以差次名田宅、臣妾、衣服以家次”(《史记·商君列传》)的新封建等级制。

秦的军功爵为二十级制。在七级以上的属于高爵(即“上爵”),以下者属低爵。

居有高爵位的高、中级官吏和贵族,享有赐田宅、乞庶子、封食邑的特权。得低爵者,虽不及高爵地位的显赫,但也有当官为吏、乞养庶子(役使无爵者)的资格,还可以赎罪、减免刑罚,也能享受生活上的待遇。

人们为取得爵位,就只有争立军功一途。因功得爵,受爵以“率”,“各以差次”。就这样,不但使得社会生活和军内级别一致起来,而且也使秦国社会卷入到一个急速运转的机器当中去。换言之,秦军吏衔级的高低、士兵地位的上下,既是由军功而来,又是由爵级排定位次的。那么,这种差别在秦俑群列中是否有体现?对此,似乎并没有引起研究者们足够的重视。其实,我以为当年放俑入坑是很有考究的,绝非随意地“堆积”。它也同样为探索秦的军爵制提供了物证。

判断秦俑爵级的根据,应该是一个全面的、综合性因素。它至少包括了以下几项:

第一,在队列中的位置及其身份;

第二,护体服饰的形制;

第三,冠的有无及冠形;

第四,发型。

我选以上诸项的根据是,它们处处都涉及军事学的原则、等级制的法律规定和当时的风尚。像古代“舆服制度”的形成,其本身就是根据人们的阶级地位严格限定的结果。“明尊卑,辨等级”(《东汉会要》),即是统治者追求的社会作用。商鞅变法时,“臣妾、衣服”得“各随其家爵秩之班次”,在军内同样也不得“僭侈逾等”(《史记·商君列传·索隐》)。不言而喻,这里所谓的“衣服”当然地也包括冠制。古人认为“发肤受之于父母”,须当敬护守之。断人发,无异于辱人父母。对于有些罪犯才处以“男髡钳为城旦……女为舂”的刑罚(《汉旧仪》),即男犯人被剃去头发(“髡”),戴上束颈的铁钳,服五年修城的徒刑。秦时,头发是受法律保护的,如秦简《法律答问》中就有“士伍甲斗,拔剑发,斩人发结(髻),可(何)论?当完为城旦”的记载。梳什么样的发型,除去民族习俗而外,也当有礼制上的讲究。秦武士俑蓄留长发,梳理讲究,足见规定的一斑。

根据以上诸因素,对秦俑作综合观察,所得的初步印象是:

第一,凡是军吏俑,均戴冠。其中高一级的“都尉”(郡尉)俑戴切云之冠,中级的“司马”、“军侯”佩戴梁状长冠(又称“双版长冠”),下级的“卒长”、“发弩啬夫”俑戴长冠(又称“单版长冠”)。士兵俑较为特殊,其中多数免胄束发,戴单版长冠者只限于车御和车右俑,戴武帻者是步兵的“长铍队”,戴武弁的必为“骑士”。

第二,战服分为袍服和铠甲两种。著长袍是步兵俑的战服之一种。袍外擐甲者,除步兵俑外,还有御手、骑兵和各级军吏俑。而依兵种与身份的不同,甲制则有明显的区别。

第三,秦俑发型有椎髻(又称“魋髻”[1])(图Ⅰ-9:11)和辫髻[2](图Ⅰ-9:12)两种。轻装步兵的“袍俑”,无一例外地梳椎髻,铠甲俑里仅有一部分也采用此髻形。梳辫髻的则是较高身份的各级军吏俑和御手,另有骑士俑和部分的铠甲武士俑也取辫髻。

我现在将分类观测的结果,结合各类官兵俑在队列中的地位,再按爵秩逐级考察如下[3]:

一级爵:“公士”

应劭《汉旧仪》:“公士,一爵……谓为国君列士也。”刘劭《爵制》:“一爵曰公士者,步卒之有爵为公士者。”《汉书》颜师古注:“言有爵命,异于士卒,故称公士。”这就是说“公士”是二十等爵中最低的一级,在军队中只能是步卒。

步兵俑是秦俑坑中数量最多的一种。一号坑前五个探方和二号坑内共计有陶俑2060尊,其中梳椎髻的步兵俑837尊,占总数的40%。它们分别为独立编制和隶属战车的两种,或执远射程兵器的弓弩作为战斗队的前锋,或翼卫左右、保障军事行动,或执长兵器作决战的主力。其数量、作用、战斗编列,正符合战国以来车战减少、战车地位下移、兵源增多、步兵地位上升的实际。可见秦步兵俑堪称“国君列士”的群像。

椎髻是秦代自由民男子通见的发型。始皇陵东侧马厩坑中出土的跽坐俑,其椎髻留脑后,著右衽长袍,勒带,是饲养马的“圉人”或管理马厩的“圉师”或“厩啬夫”[4]。由髭须知,均为男性,从而澄清了“女马夫”的误传[5]。而秦步兵俑的椎髻同此稍有区别,一是用双鬓和脑后梳起的三股小辫,把拢于头顶上的长发绾住,压上发卡,再加上长发绕纽作髻。整体兀起,紧凑而有层次,浑圆似乌云翻卷,不同于“圉俑”那种将发拢在脑后有如尖顶螺状的椎髻;二是位置有结于头顶右侧、或左侧,或脑后者,其中以居右为多。从中我们可以看出,梳椎髻者是社会地位比较低下的劳动者阶层。在民为“庶人”,入伍为“士伍”。秦步兵俑的椎髻发型,也当同下层人的身份相符合。

取得“公士”爵的“列士”们,刚刚步入“低爵”之门。同“庶子”比较,政治地位高不了多少,都属于“校徒、操士”之列。不过,初建战功,“能得甲首一者,赏爵一级,益田一顷,益宅九亩,一除庶子一人,乃得入兵官之吏”(《商君书·境内》),从而刺激着他愿意更多地杀敌夺爵的欲望。故而秦军中这一部分一级爵的人也不在少数,但同爵的步兵俑中也当有着高下的差别。戴帻的椎髻甲俑、免胄的椎髻甲俑等重装步兵俑,必然高于椎髻著袍的轻装步兵俑。椎髻偏右的步兵俑,也当高于偏左的步兵俑。

具有“公士”爵位的步兵俑,之所以数量多,大概同俑坑设计者“表彰军功”的指导思想有关。因为秦是“上首功之国”,计功授爵固然属于事实,而得爵多也是取胜的标志物。

二级爵:“上造”

《商君书·境内》:“能攻城围邑,斩首八千以上,则盈论;野战,斩首两千,则盈论。吏自操及校以上大将尽赏。行间之吏也,故爵公士也,就为上造。故爵上造,就为簪袅。……”在围攻敌国的城邑和野战中,一支秦军如果斩获敌人首级达到朝廷规定的数目(“盈论”),从最低的操士、校徒到高级军官的大将都得到奖赏,爵位则从原来的旧爵(“故爵”)依次递升(“就”)一级。由此可见,上造爵是由立功的“公士”爵而来。刘劭《爵制》说:“二爵曰上造。造,成也。古者成士升于司徒曰造主。虽依次名,皆步卒也。”既然“上造”之名来源于“造士”,按《汉书·百官公卿表》颜师古的解释就是“有成命于上”谓之“造”。那么,具有“上造”爵者多半是战国时的战车兵和大量的步兵。

秦俑坑具有“上造”爵的,大概是步兵、车兵和骑兵等三个兵种中的一部分士兵俑,计962尊,占总数的46.7%。主要分布及其作用是:

1.一号坑矩阵阵体的前部两侧,如第一至第三、第九至第十一过洞中第一乘战车之后的铠甲俑群。他们作为隶属步兵,配合战车行动;

2.一号坑阵体中的少数步兵,同其他战斗步兵穿插;

3.二号坑车兵营中,战车之左右车士;

4.二号坑车、步、骑混宿小营中车后的隶属重装步兵;

5.二号坑骑营中的重装骑士。

爵位高于“公士”而又担任战斗主力的这部分战士,其所占比例最大,也是合乎情理的。其中梳辫髻的重装甲士,在矩阵中人数较少,又同其他步兵混编,在二号坑的车、步、骑混宿营中又是随从战车的主力,足见其地位略高于椎髻步兵俑。穿铠甲、梳辫髻、戴武弁的骑士俑,也当具“上造”爵位。

具“上造”爵的士兵,仅高于“公士”爵一级。两者间除去所享特权差一级外,装束上还有两点值得注意。一是都属于袍外擐铠甲的重装步兵、骑兵和车兵;二是椎髻上多了一个极普通的薄型小帽——帻、弁。

《急就篇》颜注:“帻者,韬发之巾,所以整嫧发也。常在冠下,或单著之。”很明显,最早的帻不过是块韬敛头发的包头巾而已。后来可以单著,也可以在帻上加冠。前者的例子是一部分铠甲俑,后者如一部分御手。刘熙《释名》中说:“二十成人,士冠,庶人巾。”蔡邕在《独断》中也说:“帻,古者卑贱执事不冠者之所服。”秦俑坑里,凡是戴帻者必定是士兵俑,戴冠者必是车御、具有“不更”爵的车士和各级军吏俑,其尊卑等级地位还是十分显明的。关于帻的形状和颜色,《后汉书·舆服志》载:“古者有冠无帻,其戴也,加首有頍,所以安物。故《诗》曰‘有頍者弁’,此之谓也。三代之世,法制滋彰,下至战国,文武并用。秦雄诸侯,乃加其武将首饰为绛袙,以表贵贱。其后稍稍作颜题”。因为冠加之于首,没有连接冠而又能套住头发的“頍”是不行的,所以往往“頍弁”连用。“頍”遂后成了冠的组成部分,《仪礼·士冠礼》郑注:“缁布冠无笄者,着頍围发际,结项中,隅为四缀,以固冠也”。秦军吏俑所戴之切云冠和长冠上的交叉形扁带,应该说是由“頍”变化而来的形象。至于在帻下接上绕额、两鬓及脑后一圈的“颜题”,在秦俑的冠形上还未找见实例。还有,秦始皇以大红色的所谓“绛袙”作武将的首饰,在这里也没有看到实物和其他例证,但用色“以表贵贱”却属事实。董仲舒《止雨书》就说:“执事者赤帻。”(《后汉书·舆服志》注引)秦武士俑的帻多是朱红色,足见其为军中的“执事者”,显然要比不戴帻者高一等[6]。

三级爵:“簪褭(袅)”

《商君书·境内》:“故爵上造,就为簪褭。”这说明“簪褭”是从“上造”爵者立功晋升而来。《汉旧仪》:“赐爵三级,为簪褭。”刘劭说:“三爵曰簪褭,驾驷马者。要褭,古之名马。驾驷马者,其形似簪,故曰簪褭。”古代驾车的驷马,固然是“一”字形的并驾,但是两服马偏前,两骖马稍稍偏后,形成一个向前的三角形。《诗·郑风·大叔于田》就有“两服上襄,两骖雁行”,“两服齐首,两骖如首”的句子,故而《爵制》就有“其形似簪”的比喻。借用古之名马——要褭,驾车奔驰、御术精湛,以“褭”名爵,正说明驷马战车的御手必须具备这一级爵称。

秦俑坑估计有战车150余乘,目前出土还不到50乘。车驾驷马,乘员二至三人,其中车御和车右必有。御者之铠既有全蔽式之甲(甲具盆领、臂釬),也有坎肩式。均戴双版长冠。按规定,应具“簪褭”爵。始皇陵出土的彩绘铜车马,其御手虽未著甲,但穿长袍、佩璧、垂流苏、挎剑、戴切云冠,说明地位高于战车的御手。

四级爵:“不更”

《汉旧仪》:“赐爵四级,为不更。不更主一车四马。”既是主管驷马战车,具有四级爵位,其身份诚如刘劭说的:“不更者为车右,不复与凡更卒同也”。颜师古也说:“言不预主更卒之事也。”取得“不更”爵的车右,不再到郡县服役一个月当“更卒”。

秦俑坑出土的战车上都有车右俑。有两种,一种是戴长冠,辫髻,穿铠甲;一种是戴帻,梳右椎髻的甲俑。虽然都“主一车四马”,爵级应是有区别。在秦俑阵营中,凡是戴长冠、梳辫髻者,无一例外地属于中下级军吏俑。同样,车御也戴长冠,其地位显然高于戴帻和不戴帻的车兵和步兵。那么,前一种车右俑无疑取得了“不更”爵,后一种恐怕还只能是“上造”爵的车右。

车御具三级的“簪褭”爵,车右具四级“不更”爵,其人数因兵种的关系,当然与战车数相同,但在秦俑阵营内,还没有发现这两种爵的步、骑兵俑。这是否意味着在步、骑兵中不设这两种爵?答案应该是否定的。因为爵是取得战功的标志,想来,秦军内具有这两种爵位的人数必定也不在少数,只是因为发掘没有进一步进行,情况不明。

刘劭说:“自一爵以上至不更,四等皆士也。”可知其政治地位还只能属于“士”,其军职同无爵的“小夫”一样,都属于“士卒”之列。《白虎通·爵》:“士者,事也,任事之称也。”士,在军内已能作战并掌握着某种技能,但在军内的地位还是比较低的,正如《荀子·王制》杨倞注说的:“士,卒伍也。”

五级爵:“大夫”

《商君书·境内》:“故爵不更,就为大夫。”《汉旧仪》:“赐爵五级,为大夫。大夫主一车,属三十六人。”不更爵晋升为大夫,主管着一车及其隶属步兵。刘劭说:“古者以车战,兵车一乘,步卒七十二人,分翼左右。车,大夫在左,御者处中,勇士居右,凡七十五人。”

大夫在车上之左,自然是“车左”。车左主管一乘战车及其隶属步兵,自然也是一级军吏了。但在“尊右卑左”的秦汉时期车兵中并非如此,而且秦俑坑也提供了这一例证。像一号坑按作战单位看,并不是以一乘战车为准的。二号坑的车兵营中,根本就没有隶属步兵。况且车左“主一车”的说法同车右“主一车四马”相抵牾。我们看到戴长冠、梳辫髻的甲俑和袍俑,都是分散在步兵队列之中的,无疑是这部分士兵的主管者,属于最基层的军吏,当是“卒长”、“发弩啬夫”之类的人物了。

六级爵:“官大夫”

《商君书·境内》:“爵大夫而为国治,就为官大夫。”颜师古说:“加官,公者,示稍尊也。”《汉旧仪》:“赐爵六级,为官大夫。官大夫领车马。”

原来的“大夫”爵晋升一级,在前面加个“官”字,不仅显得尊贵,确实也掌握了国家给予的权力(“国治”)。既然是“领车马”,就说明他能够率领一支独立作战的部队。从秦俑一号坑前五探方看,有四个“军侯俑”分散在战车和一定数量的步兵之中(如G2:27、G4:43、G8:41和G10:24),而且是在车、步之间(G2:27和G10:24),或轻装和重装步兵之间(G4:43和G8:41)。无疑他是这个作战单位的首长。这些俑,戴双版长冠、梳辫髻、著细札长甲的装束,就显示了他高于“大夫”一级的爵位,当是尊贵的“官大夫”爵。

七级爵:“公大夫”

《汉旧仪》:“赐爵七级,为公大夫。公大夫领行伍兵。”《司马法》说:“凡立军,一人曰独,二人曰比,三人曰参,比三曰伍,五人为列。”[7]“列”即是“伍”,是由五个步兵所组成最基本的编制单位。《周礼·地官司徒》说的“五伍为两”,实际也即是杜预说的“行”[8]。按蓝永蔚先生的说法是:“两于伍,因为从战术意义上讲,它已经是一个能够独立实施攻击和防御的基本战术分队了。”[9]所以“公大夫”所领的“行伍兵”绝不是25个士兵,而是一支较大的作战部队。在这里,“行伍”只不过是军队的泛称而已。

秦俑出土的“司马俑”只有4尊,其中3尊(G2:14、G7:14、G10:14)都是站在一号坑的几乘指挥车上,另一尊是站在二号坑射兵营后部一高级军吏俑右侧。他们戴双版长冠、梳辫髻,穿着只有前札叶铠甲。可知其为高于“军侯”的中级指挥官,爵当七级的“公大夫”。

八级爵:“公乘”

《汉旧仪》:“赐爵八级,为公乘。与国君同车。”《汉书》颜师古注:“言其得乘公家之车也。”实际应该是:具有“公乘”爵的人既可坐与国君相同规格的车,作战时又可坐同自己地位相应的指挥车。

秦俑坑出土单辕驷马之车,可分为四种,即:指挥车、轻车、阙车和骑车。后三种都属于战车,仅仅因性能不同而用途各别。

指挥车系各级军吏所乘,车舆面大,乘员3人,具金鼓类指挥物,同周围明显地存在着承接的关系。一号坑第二过洞的第97号,是位戴切云之冠、穿细叶铠甲的高级指挥俑,乘二号车居后。其左翼的第三过洞是乘车指挥的戴切云冠、穿袍的高级军吏俑,前有乘车指挥的第14号“司马俑”及随车的“军侯俑”。在相邻的这三乘指挥车的四周步兵俑中,都有为数相应增加的下级军吏俑。这样就构成了“高—中—初”的三级指挥网格,同步兵群构成为一个大的战斗单元。相对的第十过洞第97号高级指挥俑,同第九过洞的第13号,第十过洞的14、24号俑,都属于这种格局。至于第五过洞第一乘车上的第15号高级指挥俑,同第四过洞的43号、第七过洞的14号中级军吏俑之间,也同样有着一种接承的关系。

从乘车到随步的各级指挥,通过金、鼓、铃、旗,按照指挥战斗的最高武官发出的命令,逐级传达、确定部队的战斗行动。一号坑第二、五、十等三个过洞中乘车的三位高级指挥俑(G2:97、G15:15、G10:97),是这一“区队”的统领,军职应为为“都尉”(郡尉),爵级当属“公乘”。

同属“公乘”爵,也存在着“正比”的关系,像一号坑第三过洞的第15号俑、第九过洞的第13号俑的级别可能稍低。而二号坑第十一过洞的第六车上一老年高级指挥俑,身居车、步、骑混编队列之后,握长剑,其所乘车也是指挥车中最大的一辆(舆宽150厘米、进深120厘米),所著细札铠甲上有带头花结八朵(比同级俑多出一朵),显然地位高于同级。

“公乘”以上的爵位是大夫中最尊的“五大夫”。而秦俑三号坑作为军幕,处于指挥位置。短兵(亲兵)及鼓车的存在,也足以说明这里应有九级爵“五大夫”的“官长将率”(《汉旧仪》)。

秦爵本是军中官兵的等级身份。商鞅变法时,就确定奖励军功,“计首授功”的制度。按《韩非子·定法》的说法是:“斩一首者爵一级,欲为官者为五十石之官;斩二首者爵二级,欲为官者为百石之官。官爵之迁与斩首之功相称也。”这个五十石、百石的官,实际算不得当官,只不过是服杂役的小吏而已。即使行政官吏也得从军打仗,爵自一级(“公士”)至四级(“不更”)系低爵,在军内还属于士兵,被称作“卒”。“无爵为士伍”(《汉旧仪》),连佐吏也当不上。爵自九级的“五大夫”以上,才进入高爵,“以上次年德为官长将率”(《汉官旧仪》)。五级至八级属于军吏,从秦官兵俑衔级与爵秩的考订中知,这里的爵有一级至八级身份,即从士兵上到军吏的最高级,而九级以上的“五大夫”正是“缺席以待”!

为了明白秦俑爵秩考订的结果,现列表五于后:

注释

[1]椎髻,髻形如椎故名。《汉书·李陵传》:李陵、卫律“两人皆胡服椎髻”。颜师古注:“椎髻者,一椎之髻。其形如椎。”椎髻,又作“魋髻”。《汉书·陆贾传》:“高祖使贾赐佗印为南越王。贾至,尉佗魋髻箕踞见贾。”师古引服虔曰:“魋音椎,今士兵椎头髻也。”可见椎髻或魋髻都是秦汉时期少数民族武士的一种发型。从秦俑的战服上看,秦早已吸收了北方草原民族的特长,为己所用,其士兵的髻形从便战出发岂非如此!

[2]因将发绺结成辫,再上折为髻,故名。

[3]对秦俑衔级和爵的研究,最早发表论文的是陈梦东先生。可惜英年早逝,尽管他所凭借的资料和观点受到当时条件的局限,还大有可商榷之处。而他迸发的思想火花却被“秦俑人”变形地吸收,成了自己的创见。这无疑是秦俑研究中的一种悲哀!现在,我写此文应说是在陈先生的著文的基础上作些补正并以正风而已!

[4]参见王学理:《秦始皇陵研究》第二章《丽山园》第四节《从葬坑》,上海人民出版社,1992年。

[5]雷玉英:《揭开秦跽坐俑性别之谜》,《西安晚报》1984年8月25日。

[6]帻的颜色在汉代变化较多,既有四时、年龄的不同,也因职业和使用场合而有区别。《后汉书·舆服志》:“迎气五郊各如其色,从章服也。皂衣,群吏春服。青帻,立夏乃止。助征顺气,尊其方也。武吏常赤帻,成其威也。未冠童子帻,无屋者,示未成人也。入学小童帻也,句卷屋者,示尚幼少未远冒也。丧帻,却摞反本,礼也,升数如冠,与冠偕也,期表起耳有收。素帻亦如之。礼轻重有制,变除从渐,文也。”《汉旧仪》:“凡斋,绀帻;耕,青帻;秋,貙刘,服缃帻。”

[7]杜佑:《通典》引《司马法》佚文。

[8]《春秋经传集解》卷一引杜预注:“二十五人为行。”

[9]蓝永蔚:《春秋时期的步兵》,中华书局,1979年。

解读秦俑:考古亲历者的视角/王学理著.—北京:学苑出版社,2011.9