您现在的位置:首页 > 研究论著 > 解读秦俑:考古亲历者的视角

军事篇 捌 云骑凌厉中原 蹑影追风胡域——由秦骑兵俑群论年轻气盛的秦汉骑兵

王学理

骑士同战马的最早结合并进入战斗行列,就标志着骑兵的诞生。而骑战在我国古代冷兵器时代的战争中,又是以攻击力最强、机动性最大而闻名于世的。

正规骑兵作为一支独立的作战兵种,在我国出现于何时?很多人都会追溯到公元前307年赵武灵王的“胡服骑射”。不论此说是否最后成立,但在春秋前少见有关骑兵记载的情况下,而这发生在战国中期的“改革”毕竟是骑兵史上的一个重大事件。因为在此之前的1000多年时间里,竟是车战统治疆场的时代,况且随后它又陪伴骑兵同步地度过一百多个春秋。

尽管中国骑兵的出现晚于亚述6个世纪、晚于埃及3个世纪,而其嬗变历程正像恩格斯论断的那样:“起初马匹大概仅用于驾车,至少在军事史上,战车比武装骑手出现早得多”[1]。

无论是战国时期的秦国,或是统一后的秦帝国,都是处在中国古老的车兵与年轻的骑兵结伴的那段时间里。从作战手段而言,纯粹的车阵战已由车、步、骑的多兵种协同作战所代替,并且经历着作战主力由车到步骑的消长过程。在这里,我们还必须清楚地看到:骑兵虽是随步兵登上了战争的前台,但较长的时间里一直扮演的是配角。只有到了西汉的武帝时代,才真正完成由车、步到骑、步的转变。

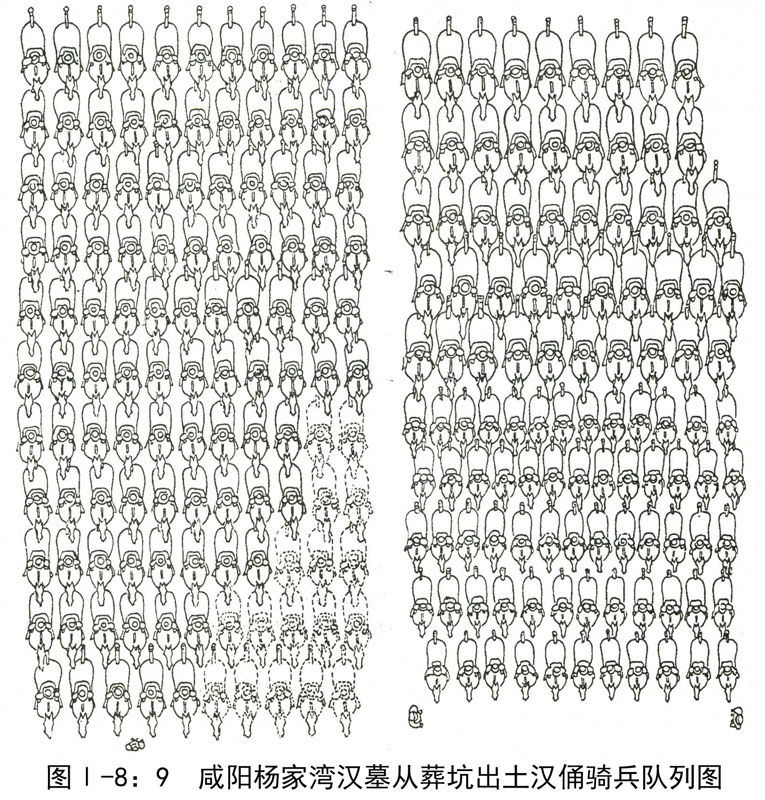

秦汉时期,是中国早期骑兵走向成熟的重要时期。秦始皇陵兵马俑二号坑里的骑兵营和咸阳杨家湾汉墓的骑兵队列,为我们揭示秦汉骑兵和骑战的丰富内涵提供了极其珍贵的形象资料。

注释

[1]恩格斯:《骑兵》,载《马克思恩格斯全集》第14卷,人民出版社,1964年8月版。

一 秦俑骑兵的形象问题

(一)骑士与乘马

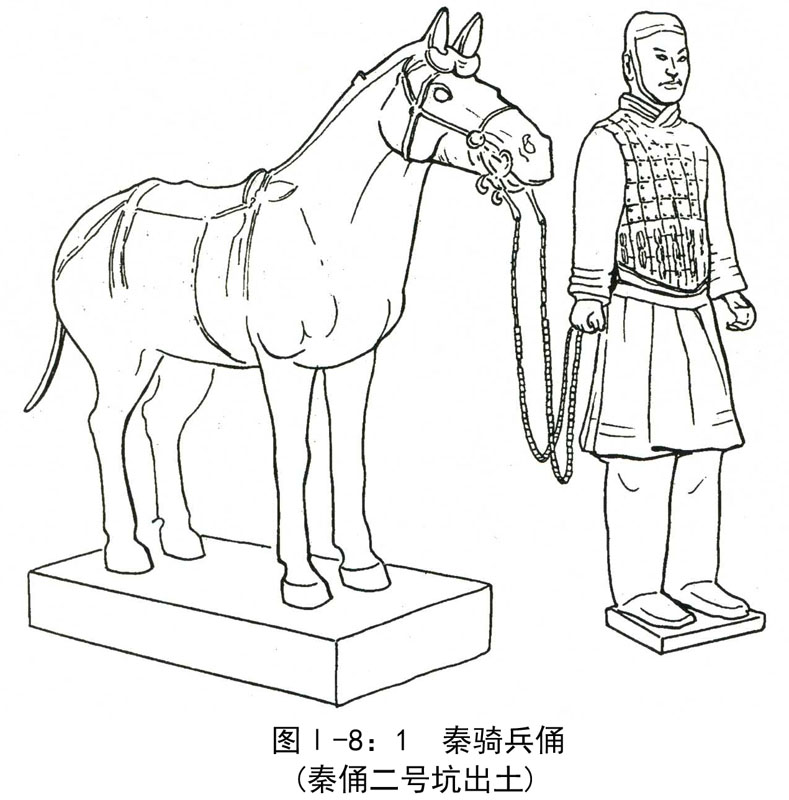

秦俑坑的陶马有两种役使方式,一种是用做拖曳战车的,即“车马”。每车驾4匹马,即所谓“车驷”;另一种是披有鞍鞯、用作乘骑的,即“乘马”。车马均出土于一、二、三号坑里,唯骑兵之马集中于二号坑北区的骑营和车步营的后部。

坐骑同骑士配套,组成了骑兵俑群。二号坑总计有骑士俑116尊,各牵一匹乘马。那么,乘马数也同骑俑相等。

骑士俑,同步兵、车兵及御士俑有着明显的区别,同军吏俑更是大相径庭。其形象特点表现在以下四点:

第一,身高1.8米,小有髭须,梳辫髻。左手牵马,右手提弓,直立如柱,约莫30岁左右年纪。显现出一种沉着、机智和勇武的神态。

骑兵行动迅速,动作灵活。骑士不但应具备强健的体魄、适应性和耐久力,而且也要有极高的反应能力、娴熟的驭术和骑射的技艺。所以古代挑选骑士时,要求是相当严格的。《六韬·犬韬·武骑士》就明确地提出了这样一些标准:“选骑之法,取年四十以下,长七尺五寸(合1.73米)以上,壮健捷疾,超绝等伦。能驰骑彀射,前后左右,周旋进退,越沟堑,登丘陵,冒险阻,绝大泽,驰强敌,乱大众者,名曰‘武骑之士’,不可不厚也。”秦骑士俑体躯合度,气宇轩昂,显然是经过严格选拔、训练有素的“武骑之士”形象。

第二,头戴犹如覆杯样的“武弁”,帽之两耳结于颌下。穿左衽的短袍,长仅及膝。袍外擐穿坎肩式短甲,仅护腹部。两腿贯穿圆筒似的长绔,足蹬用皮革做成的“合鞮”。

秦俑骑兵装备简练,是秦骑兵快速、勇敢的真实形象。不戴头盔而具“跿跔、科头”,这也正是秦人勇于公战的一种外在表现。其所戴的“武弁”,是一种可头大小的软质小帽,两侧有下垂的“耳”。它紧紧地压住平整的辫髻,用“耳”端的缨带扣结在颌下。秦俑中唯独骑兵俑才头戴这种“武弁”,其作用就在于,当驰骋飞奔时,既无风吹帽落、发生乱发扑面干扰视线之虞,伏鞍冲锋时又可减少阻力、勇往直前。其右衽的短袍紧紧裹住身体,两襟合掩得较浅,袍襟落在体前。同其他俑的长袍绕体、衣角落于后侧的情况比,显得轻便了许多。而双袖的袖筒贴臂,短甲及腹,也便于上下马背,绝无乘骑时的麻烦。长裤合鞮,无疑是减少两腿同马背的磨擦、避免掉鞋赤足的发生。由此可以看出,这种全套的骑兵褶服,无疑是有利于“驰骑彀射”的作战动作的有效发挥的。“裁衣须裁短短衣,短衣上马轻如飞;缝袖须缝窄窄袖,袖窄弯弓不碍肘。”(刘秩:《裁衣行》)这正是制作骑士衣着的形象概括和精到的考虑(图Ⅰ-8:2)。

第三,马具简单,无防护设施,低鞍呈早期形态。

秦俑战骑的形体同驾车的陶马并没有太大的区别。其个头有如真马一般大,通高1.72米,其中蹄至鬐甲高1.33米,体长2米许。云梦睡虎地秦简《秦律杂抄》有一条律文说:“蓦马五尺八寸以上,不胜任,奔挚(絷)不如令,县司马赀二甲,令、丞各一甲。先赋蓦马,马备,乃粼从军者,到军课之,马殿,令、丞二甲;司马赀二甲,法(废)。”《说文解字》:“蓦,上马也。”《广韵》又释“蓦”为“骑蓦”。说明蓦马,就是骑兵的乘马。这里我们暂撇开办罪的法律根据及其具体规定,而我们看到的骑兵军马标准是:高五尺八寸(1.34米)以上,奔驰和羁系时能听从指挥,输入军中考核合乎标准要求。秦骑兵俑的陶马对照秦律的规定,其体高起码符合要求。其他如,昂首欲嘶,削竹般的双耳前倾,眼似铜铃,尾梳成一条长辫,均显现出机警骏逸的神态。它们在队列中的姿势伫立划一,也当是训练如令的结果。

对马的防护装备和马具完备的程度,往往是衡量骑兵性质的重要根据。秦骑兵马的装具由两部分组成,一是控马的络头、衔镳和缰索;另一种是鞍鞯。络头(即笼头),是由铜丝穿连着扁平的石管而成的几段条带,分别从马头的额、项、咽喉、两颊、鼻等部位纵横相接,在交叉处再穿以铜节约、连接上铜环,从而形成控制马头的软结构(图Ⅰ-8:3)。乘马的嘴中,横向噙着眼镜链似的铜马衔,衔的两端(即马嘴外侧)缀以竖向的“S”形铜镳。再使衔与络头连接起来。马缰则是由两根一节节的石片穿连而成,各长约一米。每根缰绳上的石片,作扁平的长方形。在纵向上,钻通两个平行的圆孔,再穿上铜丝。缰一端同衔环相连,另一端则接着剪刀柄形的铜缰头。两根并连,握持在骑士的右手里。这两根马缰,既可合并牵引,也可以在马上两手分持,控制乘骑的旋转腾跃、徐疾进止。当然,马络头和马缰的石管、石片并非实用之物,只是为了表示皮革绳索的质软而已。

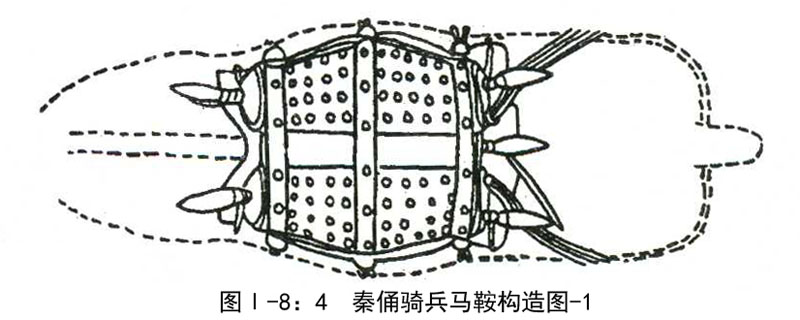

鞍具较为简单。从马背上雕塑的鞍形看,鞍鞯随马背的走势在中间微微凹下。鞍的前后不起桥,似一块方形皮革同衬垫物的结合品。鞍前后边沿及中部,有三条革带横压,再以纵向的八排圆盖钉上下铆合。鞍下铺有略大一些的软鞯。鞍后有鞧(鞦),绕过尾下,攀住马臀,用以防鞍前滑。中间的韅较长,横经马腹,在左侧有方策扣结。根据腹围的不同,可松可紧韅带。当然,这主要还是用来使鞍垫贴紧马背使其变得更为牢固。另外,鞍周围缀有柳叶形彩带,革带头呈穗状,只是作为美化和装饰而已。不过,白鞍、红钉、绿鞯,也煞为好看(图Ⅰ-8:4)。

第四,骑士的武器配备是弓弩和长剑。

(二)骑兵

秦骑兵俑无疑是秦骑兵的影子,它给我们的应当是这样一些认识:

1. 属于一支轻装骑兵

秦俑骑士只穿齐腰的短甲,没有披膊,也没有盆领。遮护的要害部位是胸腹和后背,正如人们笑谑的那样:是为了避免“腹背受敌”。头上没戴兜鍪,只戴轻软的弁。马无具装,鞍鞯简单,不过是块薄的软垫而已。固然这比赵武灵王时马无甲、无鞍的情况是一大进步,但又比不上后来南北朝时期人马都披铠甲的重装骑兵——甲骑具装,故而属于名副其实的轻装骑兵。骑士乘上战马,本身就意味着对敌杀伤力和机动力的结合。而这合力效能发挥得如何,则取决于各自防护装备和战斗手段的状况。像秦骑兵大面积暴露于外,甘冒矢石,正显示了轻型装备的缺陷。也正因为骑兵机动性很强,轻装才使得它行如飘风,动似雷霆,不但单独可以突袭、迂回包抄、断敌粮道、追歼溃敌、破坏咽喉要地、烧毁积聚,出奇制胜,还能同战车结为“轻车锐骑”,同步兵协同去争取胜利。马无防护具装,固然带有很大的危险性,但也只有秦骑兵敢创此先例。

2.在骑兵史上,秦骑兵尚处于早期阶段

第一,不仅骑士甲衣简单,马无防护装备,而且马鞍低而无镫,因之就限制了杀伤力的有效发挥。

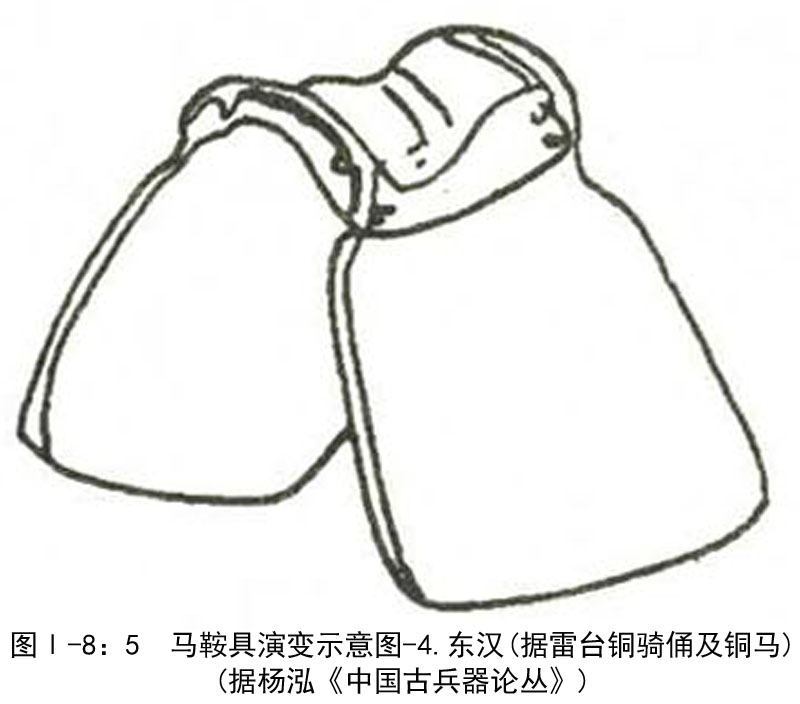

恩格斯在其《骑兵》一文中,分析过古代东方骑兵之后指出:“在较古老的雕塑品上,武士是骑在没有鞍子的马上的;以后,我们发现曾有一种类似褥垫或坐垫的东西,最后才有类似现今东方流行的那种高马鞍。”(《马克思恩格斯全集》第14卷)这种看法,应该说是接近于事实的。经我们研究,中国的骑士乘马是经历了“褥垫(或坐垫)→低鞍→高鞍”这样三个阶段。鞍的所谓高低,其区别仅在于桥的大小和前后的有无。赵武灵王的骑兵,看来骑的只能是一种裸马,顶多不过是加了块“褥垫”而已。秦鞍虽然也属于坐垫的性质,但前后稍稍隆起,已显出了“桥”的雏形。尽管已有韅、鞧,却无防止鞍后滑的鞅(攀胸)。而这,在陕西咸阳杨家湾西汉前期墓出土陶马的鞍上也得到了证实。西汉后期至东汉时,鞍桥逐渐增高。晋以后的鞍桥,不但高而且竖直。唐代的鞍改成了后桥倾斜的样子,是一种定型化的鞍形[1](图Ⅰ-8:5)。由此可以看出,秦骑兵的马鞍处于鞍形演变的初级阶段,属于一种低鞍。

马镫是解放骑士双手的重要设施。但它的出现比鞍更晚。茂陵霍去病墓前石牛背上有一镫的形象,能否说西汉有骑牛的习惯?诚若此,难道对当时出现马镫不也是一个启示!但说到底,那单只的牛镫毕竟还不是马镫。而且有“好事者为之”的嫌疑。那么,长沙金盆岭9号西晋永宁二年(302年)墓,出土陶骑俑的马鞍前左侧吊有一个三角状镫,这是被认为最早马镫的形象。因为它只有一只,所以有的学者认为很可能是为了上马时方便的踏镫。而两只脚分踩的真正的马镫,出现的时间是十六国时期。北燕冯素弗墓(冯死于415年)出土的马镫实物,是用铜片包着木芯。因为秦俑骑兵既无马镫,连踏镫也没有,所以骑士是在按住马背跳跃上去的。然后再抓紧缰索,贴附马背以防颠落。既然不能踩住镫、靠小腿夹紧马腹以控制坐骑,就更谈不上腾出双手来全力挥斥武器了。由于马上战术动作受到限制,其攻击力和灵活性就大大地打了折扣。

第二,没有配备长柄兵器,而马上使用的远程兵器只能带有突袭的性质。同样,用剑也不能真正地发挥近战的作用。

中国早期的骑兵使用的作战武器是远射程的弓弩和剑,至迟在秦末到西汉时期才增加了戟、矛一类长兵器。再晚一些时间又增添了近身格斗的刀,外加上用做防护的盾牌。秦俑二号坑试掘时,露头的有41骑,其中有完整的骑士33、马36。这些骑士俑都是作左臂下垂、手提弓的姿势,武器唯见铜剑、镞和弓弩。说明秦骑士的作战手段同赵武灵王时教国人穿“胡服”、习“骑射”的情况是前后相承的。剑,此时还只作为卫体而已。解放前洛阳金村出土一面战国铜镜,背面有骑士乘马握剑刺虎的图像[2]即明证(图Ⅰ-8:6)。据《史记·项羽本纪》载:“汉有善骑射者楼烦,楚挑战三合,楼烦辄射杀之。项王大怒,乃自披甲持戟挑战。”陕西咸阳杨家湾墓西汉骑兵俑背负矢箙,也不见使用戟、矛。而山东汶上孙家村汉画像石的激战图像,骑兵有用弓射的,也有用长戟的;甘肃雷台东汉墓的铜骑俑手擎长矛,由此可知只有到了东汉时期骑兵才普遍采用了长兵器的装备。

因为剑仅限于击刺的单纯动作,在驰驱如飞的骑兵手里是发挥不了太大作用的。固然西汉普遍使用了一种直体长身、薄刃厚脊的环首刀,但那只是在百炼钢和灌钢技术用做造刀之后的事。也只有短柄钢刀出现,它才能成为步兵和骑兵手中的一件利器。山东省苍山县发现“卅湅(炼)”钢刀,是东汉永初六年(112年)的制品,全长111.5厘米,刃部经过淬火,无疑是件很锋利的武器。

第三,在战场上,骑兵不是作战的主力,还处于辅助的地位。

从赵武灵王组建中原的第一支骑兵算起,到秦统一,其间不过88年的时间。这比起千年的骑兵史来,显得太短了。况且作为新生事物的独立兵种要为当时人们所认识并乐于接受,确实还有一个相当长的过程。因为这不但有习惯上的障碍,而且还存在着物质条件上的诸多困难。即如赵国名将李牧重新编队时,依然是以战车兵1300乘为主,骑兵13000骑为辅。而在军队的总数中,这时骑兵所占的比例也不过8%。况且这还是“变服骑射”后七八十年的情况。如果说赵国在对抗北边入侵的少数族中,骑兵是一支不可忽视的作战兵种的话,而在其他诸侯国家中就有点无足轻重了。那些国家的骑兵所占比例更少,不过1%左右[3]。

秦有兵员一百多万,其中“带甲”(指步卒,或作“奋击”)百万,战车兵千乘,骑兵仅有1万匹。秦俑三坑中,约有步兵俑6000多,战车150余乘,骑兵俑116骑。从文献记载到考古资料提供的数字说明:秦惠文王时,骑兵占军队总数的1%;秦始皇时,骑兵的比例不但已升至2%,而且还是一支了不起的机动力量。步兵虽已显示出主力的作用,但车兵仍是居有重要的地位。

秦用轻骑兵固然是历史的使然,但同过去比毕竟是一个前所未有的大进步。我们谁也不应该超越历史,去批评过去。如果用后来的进步贬低以前的“落后”,那就不现实、也不客观了。岂知秦骑兵释放出来的能量——战斗力,受到当时军事家的青睐,不正是它比过去进步的最好说明吗?

注释

[1]杨泓:《中国古兵器论丛·骑兵和甲骑具装》,文物出版社,1985年10月版。

[2](日)梅原末治:《洛阳金村古墓聚英》,1945年版。

[3]杨泓:《中国古兵器论丛·骑兵和甲骑具装》,文物出版社,1985年10月版。

二 秦骑兵溯源

(一)草原骑兵和中原骑兵的产生

恩格斯在《骑兵》一文中还指出:“马匹用于乘骑和军队编有骑马的部队,自然首先发生在那些自古以来就产马,而且气候和有青草适于马匹生长的国家。”在探求中国骑兵产生的历史时,我们的目光遵循这一正确的提示去探索,无疑是有益的。

中国的北部和西北部,本来就是广阔平坦的草原地带。“冀之北土,马之所生,无兴国焉?”[1]“燕代橐驼良马”(《史记·苏秦列传》)也是早负盛名的。这些地区的少数部族因有乘骑的方便条件,理所当然地早就建立起自己的骑兵进行军事活动。像鬼方一支的狄族,南侵晋国的边境,竟于公元前730年到了晋都的郊外。山戎和北狄,也曾和齐、燕多次发生战争。公元前663年,山戎侵燕。燕向齐告急。于是,齐桓公派军队伐山戎,“擒狄王,败胡貉,破屠河,而骑寇始服”(《史记·齐太公世家》、《管子·小匡》)。可见中国骑兵的出现,似乎在春秋初期就发生在北方的少数民族地区。

不论中国骑兵之源是否在北边,但它引起的反响却是连锁性的。因为出自对付“骑寇”的需要,同北狄相邻的晋国就首先建立起骑兵来。据《吕氏春秋·不苟》载:“晋文公将伐邺,赵衰言所以胜邺之术,文公用之,果胜之。还,将行赏。衰曰:‘君将赏其本乎?赏其末乎?赏其末,则骑乘者厚;赏其本,则臣闻之郤子虎。’”这里说晋文公伐邺[2]时所用的“骑乘”,绝不是一般的骑马,显然是非骑兵莫属的。那么,这条史料实是中原诸侯国家中建立骑兵的最早的记载。看来,“古者马以驾车,六国时始有单骑”(《春秋》昭公25年《正义》)的说法,是不合实情的。

当然,我们还应该看到:中原地区开始建立骑兵“御戎”只是个诱因,其所建骑兵的数量也不可能太多。随之,则是出自诸侯国军争的需要,由习见马驾车、人单乘的风俗中,才产生了骑马作战的骑兵部队。至此,中原骑兵的发端,远在赵武灵王“变服骑射”以前320多年就已经开始,时代相当于春秋时代的中后期[3]。《礼记·曲礼》有“兵车不式,武车绥旌……前有车骑,则载飞鸿”的句子。尽管《孙子兵法》中无骑战的论述,但《通典》援引吴王问,“敌整其车旗,则如之何?”孙武答之以“选骑衔枚先入”的对话,不能说出之无据,同样也为此一时间界说提供了佐证。

及至战国前期,有关骑兵部队驰骋战场的记载可说是俯拾即是。尽管残存的《司马法》五篇记载中有作战的原则和方法,没有涉及骑战,但并非无骑兵与战的事实。因为早于赵武灵王的军事家吴起,在其《吴子》一书中多次提到“车骑”协同的问题。如《料敌》谈到对付燕军的办法是:“触而迫之,凌而远之,驰而后之……谨我车骑,必避之路,其将可虏。”《应变》中说对强敌的办法是“备千乘万骑,兼之徒步,分为五军……”。《励士》载,开战前一日吴起就对三军发出“诸吏土当从受敌车骑与徒”的命令,还给魏武侯举了率兵5万,另兼“车五百乘,骑三千匹,而破秦五十万众”的光辉战例。在《治兵》篇中,吴起总结了“蓄卒骑”(保养战骑)的方法及配备“车骑之具”的鞍、勒、衔、辔等。

到了战国中期,各国都拥有了一支包括骑兵在内的国家武装力量,像燕“带甲数十万,车六百乘,骑六千匹”;赵“带甲数十万,车千乘,骑万匹”;魏武士、苍头、奋击和厮徒七十万,“车六百乘,骑五千匹”(《史记·苏秦列传》);楚“虎贲者之士百余万,车千乘,骑万匹”。秦国则是“带甲百余万,车千乘,骑万匹”(《史记·张仪列传》)的规模了。

注释

[1]《左传》昭公四年(公元前528年)司马侯语。

[2]这里的“邺”,实际就是狄人从卫国手里夺取的地方,即河内殷墟。

[3]中原骑兵产生的时间,据古文字学家于省吾先生研究,认为早在殷代就流行着骑马和骑射的风气,因为甲骨文里就有大量养马的记载(参见《商代的交通和驲传制度》,《中国人民大学学报》第2期)。温少峰、袁庭栋也赞成此说,并认为“也有少量骑兵”(参见《中国古代战争》,四川省社会科学院出版社,1988年)。

(二)秦骑兵的出现和发展

秦骑兵出现于何时?《韩非子·十过》说秦穆公曾发“革车五百乘,畴骑二千,步卒五万,辅重耳入之于晋,立为晋君”。杨树达先生说:“畴,语首助词,发声,无义。”(《词诠》卷五)可见畴骑,实际上也就是骑兵。《汉书·高帝纪》如淳曰:“律,年二十,傅之畴官,各从其父畴学之。……”《汉旧仪》载:“民年二十三为正,一岁为卫士,一岁为材官、骑土,习射御、骑驰、战阵。”秦穆公兵送重耳入晋,是公元前636年(秦穆公二十四年)的事(《史记·秦本纪》),其所派的畴骑已是同战车、步兵并列的一个完整的兵种。那么,秦骑兵产生的时间应当远远早于秦穆公的那个时代。对此,我持如下的理由:

第一,秦人在入主关中之前,长期生活于偏处西北的陇右一带,那里的沟谷有丰沛的清水茂草,为先期的养马业提供了优良的条件。我们知道,秦人早期的历史是同马相联系的,并以养马、御马而光耀史册。《史记·秦本纪》中就有这样的一些记载:秦人的老祖先造父“以善御幸于周穆王”,西巡时得过良“驷”,还“一日千里”地驱车“归周”;“非子居犬丘,好马及畜,善养息之。犬丘人言之周孝王,孝王召使主马于*(左氵中千右干)渭之间,马大蕃息”。

第二,原先秦人同戎人长期杂处,都过着逐水草而居的游牧生活。这也成了东方国家瞧不起秦人的根据,甚至把他当做戎狄对待。随内部关系的变化,两族间相互争斗,兵连祸结,西戎灭了居于犬丘(今陕西兴平县)的秦“大骆之族”,还杀了受周宣王支持而讨伐西戎的大夫秦仲。秦人为了对付擅长骑马的戎人,不但养马,善于“御术”,而且也得上马作战。那么,既然秦人有着长期骑马作战的传统,到秦穆公时正式组建畴骑不就是很自然的事吗?确也因为他仰仗着这支骑兵部队,才能取得益国十二、开地千里、遂霸两戎的赫赫业绩。只有在对付东方诸侯国时,才不能不适应社会需要而更倚重于战车兵。

第三,也正因为秦人早就牧养马匹,就能在积累养马术的基础上,涌现出像伯乐这样一些相马专家,出现《相马经》这样一类有关马的“外形学”的专门著作。

从以上阐发的几点理由看,西周中期当中原国家的车士在殷殷战车上称雄时,而僻处西方的秦人已能上马搏斗了。所以说,秦骑兵作为一支能够胜任作战的独立兵种,出现的时间不但早于中原诸国,而且也远在北方少数民族的“骑寇”之前。

概括起来说,秦骑兵的发展,经过了四个阶段:

第一阶段为骑兵的“萌发期”,时间约在公元前9世纪至公元前8世纪中,相当于西周时代(公元前11世纪~前771年)的中晚期。在这初期,生活在陇右一带沟谷中的秦人,从养马、放牧、单骑、拉车一直到了同戎人的驰骑争斗。

第二阶段为“创建期”,时间为公元前8世纪中到公元前5世纪初,相当于春秋时代(公元前770年~前476年)。为扩大关中根据地,秦人在驱逐戎人的战斗中,除去向周人学习车战之外,还正式组建了自己的骑兵队伍——畴骑。

第三阶段为“建设期”,时间为公元前5世纪初到3世纪未,相当于战国时期(公元前475年~前221年)。除继续沿用战车兵之外,随步兵的兴起到成为战斗主力的同时,秦人骑兵不但与之配合作战,而且也成为一支机动力、打击力结合的精锐之师。“秦马之良,戎兵之众,探前跌后,蹄间三寻腾者,不可胜数”(《史记·张仪列传》),就是这一时期秦骑兵的生动写照。而骑兵的作用在统一战争的后期尤其显得重要。

第四阶段为“发展期”,时间从秦王朝建立,终于秦帝国灭亡(公元前221年~前206年)。在北逐匈奴、南征南越的守护边防之战中,骑兵同步兵都升为作战的主力,而对骑兵的建设和战术的运用,也都为汉骑兵创造了经验。

尽管秦骑兵的出现时间,为中国之先,但并没有引起人们的称道。为什么?原因就是它过早地同车、步兵配合,在发展中虽属一贯,但却显得平淡。而赵武灵王“变服骑射”的情况就不同了,它是在车兵同步兵的撞击中发生的事件,朝野里发生了“改”与“保”的论争,确给史家留下书记的材料。同时,向来把秦国看做“虎狼之野”的偏见也阻碍了人们对秦骑兵业绩的审视,这也是一个不可忽视的因素。

三 统一战争中秦骑兵的作用及其地位

(一)骑兵队形与战术的回顾

骑兵在战场上取胜绝不是靠单骑的速度和骑士的搏击,而是凭着有组织的队形作群体运动。否则,有如个人的竞技一样,只能赢得一时的喝彩,而对一场战斗说来却是毫无意义的。《六韬》说到骑兵作战,往往是“车骑”并提的,这显然是早期骑兵还未独立的一大特点。在《均兵》中论及骑兵的作战能力,太公望认为如果对车骑运用不当,就会“一骑不能当步卒一人”。但是,列阵配备合适,又是在平坦地形上作战,就可以收到“一骑当步卒八人”的效果。即使在险阻地形上,也能“一骑当步卒四人”。在这里,他明确地揭示了队形和地形是骑战威力所在的两大因素。车骑作为军中的“武兵”,在“明将”的手里就能收到“十骑服百人,百骑走千人”之效。

作战的骑兵也是列阵的。李广在上郡(治今陕西榆林市东南75里的鱼河堡附近)遇匈奴“射雕者”,“令其骑张左右翼”(《汉书·李广传》)。公元前119军,大将军卫青由定襄(治今内蒙古和林格尔西北土城子)“出塞千余里,见单于兵阵而待。于是青令武刚车自环为营,而纵五千骑往当匈奴,匈奴亦纵万骑。会日且入,而大风起,沙砾击面,两军不相见,汉益纵左右翼绕单于”(《汉书·卫青传》)。“张左右翼”,“纵左右翼绕……”正是骑兵以其快速机动的特点,作左右角用以夹击敌人的战斗队形。

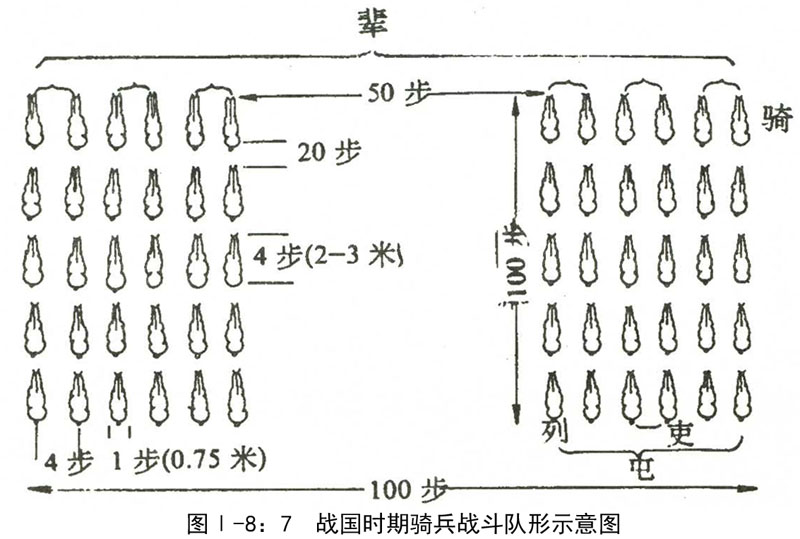

为了明了秦骑兵的队列及其编制,我们就先看一下同那个时代相去不远或接近的军事家们的有关论述。于此,我们以为《六韬》一书较为全面而具体。据《均兵》记,骑兵战斗编制的最小单位是“五骑”(列),依次递进是“队”(又称“屯”,六列计30骑)、“辈”(包括两屯,计60骑)。而设置的各级军吏都是跨单位的,即“五骑一长,十骑一吏,百骑一率,二百骑一将”。

骑兵的战斗队形,根据地形的不同在编组上是有区别的。“易战之法:五骑为列,前后相去二十步,左右四步,队间五十步。险战者前后相去十步,左右二步,队间二十五步。三十骑为一屯,六十骑为辈。纵横相去百步。”(图Ⅰ-8:7)很明显,在平坦地形作战,列内骑兵与骑兵的前后间距、列与列的左右间距、两个战斗编队间的距离,采取的是横向展开的疏散队形,以便更大地发挥单骑的作战威力,而在险阻地形上,则采取密集的战斗队形,以应付地形和敌情于己不利的态势。

(二)秦骑兵的配置与战术地位

秦骑兵俑群位处于模拟营垒的二号坑左部,占有三个过洞,呈有很大的长方形小营。每一骑士牵一匹战马入编定位,行列对齐,纵向12列,横向9行,计108骑。另外,在车步混宿小营的三个过洞里有8骑殿后。骑兵总数是116骑。仔细分析,它们是按三种情况配置的,即:

第一种:车、骑混编——第1行是3乘驷马战车,第2行有12骑,第3行又是3乘驷马战车。也就是说,车骑编队时,其中有一行骑兵总是处于前后两行的6乘战车之间的。

第二种:骑兵队——第4行至第11行,共有8行12列,计96骑,是纯粹的骑兵队。

第三种:殿骑——1行8骑。

因为坑中俑数具有很大的象征性,只有布局才是真实的。故第一种仅表现“轻车锐骑”与战争的场面,第三种表现的则是骑兵的另一作用——殿骑——保护战车和步卒。

《曹公新书》把骑兵部分分为战骑、陷骑和游骑三部分。当攻击正面之敌时,“战骑居前,陷骑居中,而游骑居后”。如果对付后面来犯之敌对,就需要回军转阵,把次序倒过来,使“游骑当前,战骑当后,陷骑临变而分”(《唐太宗李卫公问对》卷中引)(图Ⅰ-8:8)。这是一种正规骑兵的战斗队形,由前到后,分为三线,灵活多变。能否说处于早期阶段的秦骑兵已经孕育了这三线分骑的胚胎?

说实在的,秦俑骑营的第二种编组才真实地再现了秦骑兵队形的编法。其特点表现在:

第一,在一个过洞中,8骑为列,4列为一纵队,计32骑。三个过洞为3个纵队。那么,3纵队就构成为一支骑兵大队,共计96骑。显然,这同《六韬》的“五骑为列”,“三十骑为一屯,六十骑为一辈”的编法不同。在队内的一行中只有4骑,冲锋时是齐头并进的。可见4骑是组成秦骑兵的基层单位。

第二,列内的两骑间距大(1米),行间两骑间距小(0.5米),队间距离更大(3米),符合骑兵战斗队形编列的战术要求。同杨家湾汉墓骑俑密密麻麻的排列(图Ⅰ-8:9),有着很大的不同。

第三,秦骑兵的行、列、队都呈偶数配置,这也为我们提供了发现各级骑吏的一点线索。

机动,是骑兵队战斗队形的实质。舍此是谈不上战斗力的。从自身的优越性出发,为了便于行动,骑兵的队形无论是行军或是战斗,都取纵队的形式。秦俑坑骑队、杨家湾汉墓骑俑群,都作纵长的疏朗排列,就是最好的说明。从中我们也可以看出,秦俑骑兵中8行内4骑为列的部分,分在3个过洞中,即3个纵队。而杨家湾汉墓的骑兵队则是分成左右两群的,而且数最也多。显然秦俑骑兵反映的是一种“小纵队”的编法。不过,除去两者的小差异,从总体上还是能够说明“小纵队”毕竟是秦汉骑兵战斗队形的基调。而这小集团性的骑兵队,应该也是构成早期骑兵方阵的基础。

秦俑坑骑兵俑群,提供给我们的是宿营待发、配合车兵和步兵协同的实例。若果从整体观察,还不难发现这么一个事实,即:在兵力配置上,骑兵俑群偏处一隅,其数量也远远地少于车、步俑之数。那么,结合文献记载,同样不是可以说明这么一个道理?即:秦骑兵虽然已经是一支雄壮强盛的独立兵种,但毕竟还没有取代车、步兵而成为作战的主力。在战斗中,还必然要同步兵、车兵配合。所以,协同作战、量机而用,就成了当时军事家掌握的一门指挥艺术。孙膑曾经说“易(平地)则多其车,险(险峻)则多其骑,厄(隘塞)则多其弩”(《孙膑兵法·八阵》)的话,正是根据地形灵活用兵的不易之论。

尽管骑兵还没有成为秦始皇时代的作战主力,但在统一战争的交响乐中,它却是一支最强音。因为骑兵行动轻捷灵活,能离能合,能散能集,远距离可作快速奔驰,百里为期,千里而赴。在短时间内长途奇袭,可使敌人防不胜防,出入无间,还能迅速转换作战方式,所以称之为“离合之兵”。而秦国具有光辉悠久的养马史、传统的驾驭术、早兴的骑兵队,这些因素就使得秦骑兵优胜于关外六国。

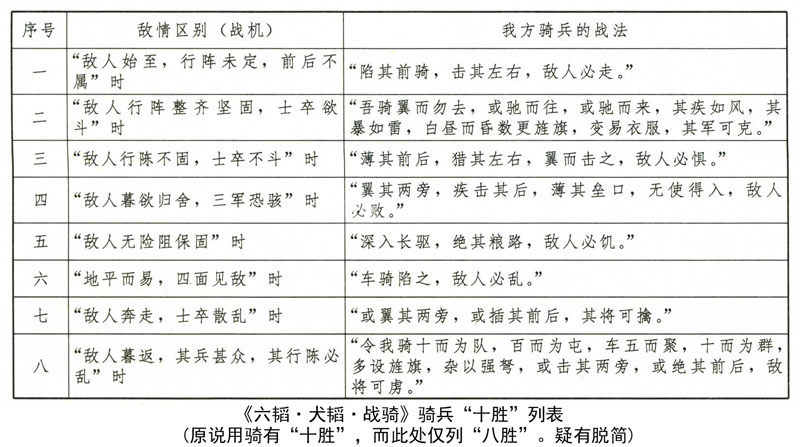

在并存的诸兵种中,骑兵之所以备受重视,就在于执远战兵器弓弩的战士速度快,能立即投入战斗,随时可调换攻击方向。战斗队形对复杂地形的适应性强,其高度的机动力和强大的冲击力,也是其他兵种所不能取代的。这种独特的骑兵战术,正如孙膑所认识并概括的那样:“用骑有十利”,即:“一曰迎敌始至;二曰乘敌虚背;三曰追散击乱;四曰迎敌击后,使敌奔走;五曰遮其粮食,绝其军道;六曰败其津关,发其桥梁;七曰掩其不备,卒击其未振旅;八曰攻其懈怠,出其不意;九曰烧其积聚,虚其市里;十曰掠其田野,系累其子弟。此情,骑战利也。夫骑者,能离能合,能散能集,百里为期,千里而赴,出入无闲,故名离合之兵也”(《通典》卷149、《太平御览》卷300引)。随后的兵书由此而把骑兵的战术原则又总结为“十胜”(《六韬》[1])、“十利”(《武经总要》卷4)等。总之,骑兵战术的这十种制胜的原则实际都是由“驰骤便捷,利于邀击奔趋”(《阵纪》)的高度概括而具体化来的,那么,速度构成了骑战的核心,即:凌厉的冲锋,诡秘的奇袭,迅速的迂回,闪电式的侧击夹攻,独立的侦察,掩护自己步兵、骚扰敌人。公元前260年,秦、赵长平大战中,“(秦军)张二奇兵以劫之……秦骑兵二万五千人绝赵军后,又一军五千骑赵壁间”(《史记·白起列传》)。秦五千骑兵以迅雷不及掩耳之势绕过赵军翼侧,迂回至后方营垒,将它截为两段,断其粮道,使之不能救援,最后致使赵军全军覆没,从而创造了多兵种协同而又用骑以奇的光辉战例。

但骑兵的运用,也有其缺陷,正如兵书上总结的骑战有“九败”(《六韬·犬韬·战骑》[2])。“八害”(《武经总要》卷4)。其中心内容是骑兵受到地形的限制而招致失败,如陷于“天井”(周围高峻)、“地穴”(低陷)及沼泽难行之地,大涧幽谷、木林茂密之地,深沟坑阜之地……这些地形,均是骑兵的“死地”、“败地”,深为兵家之所忌。其次,也因为骑兵的冲锋速度高而容易脱离本部,如果长驱不止而陷敌又不能破阵,再加之后续部队接应不上,就将受到敌人截击或伏击而陷入进退为难的困境。那么,只有“明将”远避之,才能化险为夷,而且也只有选择平旷的地带给骑兵创造出高速度冲杀的场所,“一骑当步卒八人”的优势才能得到充分的发挥。

注释

[1]《六韬·犬韬·战骑》用骑兵“十胜”。实际是按照敌情的不同而用骑取胜的方法。为便于释读,今列表如下:(原说用骑有“十胜”,而此处仅列“八胜”。疑有脱简)

[2]《六韬·犬韬·战骑》所说的“九败”,指的是用骑兵时有九种敌情和地形的忌讳。今列表如下:

四 秦汉骑兵史上辉煌的一页

(一)成长中的秦骑兵

秦汉时代的骑兵固然还处于中国骑兵史上的“童年时期”,但它迈出的步履终究给我们留下了借以观察其成长进步的轨迹。

西周时期,秦人在同戎人的争夺中已能上马作战。到春秋时代中期,秦骑兵作为一支能够独立作战的兵种才崭露头角。不过,因时代条件的局限,还发挥不了太大的作用。直至秦始皇并灭六国的统一战争中,骑兵数量急骤增多,其作用也明显地加强。但在战车仍发挥着主要作用、步兵已承担战斗重要力量的情况下,无论从战略上或指挥上,骑兵还只能作为一种配合性兵种来使用,其性质依然还属于一支机动的力量。因此,在部署兵力时,还是以车为正,以骑为奇的。用骑兵还只能是“用骑以出奇,取其神速”(﹝明﹞无名氏:《草庐经略》卷5),以便在运动中消灭敌人。

秦王朝建立之后,军事重心转移到国防,接敌对象变为北攻胡貉、南攻杨越。对于强悍的匈奴骑兵,没有一支训练有素、强健精锐的骑兵是难于角逐的。蒙恬率军击败匈奴、使之远退漠北,十余年不敢南下。特别是50万大军进军岭南,长途驰驱,当然是少不了骑兵的。秦骑兵已是一支举足轻重的兵种,汉设置“材官骑士于郡国”也是“踵秦”的结果。像楚汉相争时,“楚骑来众,汉王乃择军中可为车骑将者,皆推故秦骑士重泉人李必、骆甲习骑兵,今为骑兵,可为骑将”(《史记·灌婴列传》)。

(二)强盛的汉代骑兵及其业绩

匈奴利用秦末汉初中原战争纷乱的机会,就极力扩充自己骑兵,其总数可达到30余万之众。随之,他们便大事南侵,占据了今河套及伊克昭盟地区。汉高祖七年(公元前200年),匈奴单于冒顿率骑攻下马邑(今山西朔县),并把刘邦亲率的32万兵围困于平城(今山西大同市东)的白登山七天七夜(《汉书·匈奴传》)。平城之战,使西汉统治者认识到:要战胜匈奴骑兵,光靠步兵是无能为力的,必须有强大的骑兵。所以,自汉文帝起,就设立了马政,加强养马事业,而且也初见成效。文帝三年(公元前177年),“匈奴大入北地(今甘肃宁县西北)、上郡。令丞相婴将骑八万五千往击匈奴”(《汉书·灌婴传》)。“孝文十四年(公元前166年),匈奴单于十四万骑入朝那(今甘肃平凉县西北)、萧关(今甘肃环县长城上)……于是文帝以中尉周舍、郎中令周武为将军,发车千乘、十万骑,军长安旁以备胡寇。”同时还封卢卿为上郡将军、魏遫为北地将军,周灶为陇西将军,张相如为大将军、董赤为将军,“大发车骑往击胡”(《汉书·匈奴传》)。

汉武帝时期(公元前140年~前87年)建设和发展骑兵队伍,可说是西汉骑兵达到了最强盛的时期,表现在:

第一,骑兵数空前庞大,承担起抗击匈奴的主要任务。

汉武帝一开始就重视马政建设,下令繁殖军马,扩建骑兵。经过六七年的努力,已拥有甲马45万匹,从而建立起一支精良的骑兵队伍。自元朔元年(公元前128年)至元狩四年(公元前119年),汉、匈双方在阴山和祁连山进行了10年的争夺战,汉家每次出兵都在数万骑,最多的一次可达到18万骑[1]。公元前128年,匈奴骑兵入侵雁门,杀死汉军千余人。卫青率汉骑兵3万驰救,匈奴受挫后北归。次年,匈奴攻上谷(治今河北怀来东南,辖今张家口、小五台山以东,赤城、延庆以西,昌平以北)、渔阳郡(治今密云县西南,辖境今河北围场以南,蓟运河以西,天津市以北,北京市怀柔、通县以东地区),武帝命卫青、李息率精骑三五万,采取大迂回战略,暂置上谷、渔阳于不顾,而是西出云中(今内蒙托克托东北),迅速沿黄河向西,绕至朔方侧后,对河南地区的匈奴楼烦王和白羊王进行袭击,歼敌5000人,缴获牛羊百万余头,迫使匈奴二王北遁。卫青一直追至高阙(今内蒙杭锦后旗西北),尽得秦时的河南地,汉于此设立了朔方郡。

“河南之战”,正如有的学者指出的:“拉开了我国骑兵时代的序幕,从此,骑兵便成了决定战争胜负的主要力量”(卢林语)。

匈奴失却阴山之后,痛心疾首,过之者未尝不哭。右贤王曾多次进攻朔方郡,想夺回河南失地,都被汉军骑兵所击败。公元前121年,汉军又发起“河西之战”。年轻的骠骑将军霍去病率数万骑兵,西进河西走廊,奔袭两千余里,共歼匈奴军4万余人,打通了西域通道。公元前119年,汉武帝又派大将军卫青与霍去病分率两个骑兵纵队约10万人,分别出定襄、代郡,又发动了“漠北(今蒙古库伦东南地区)大决战”,共歼匈奴主力9万余人,使漠南再无匈奴王庭。在汉军对匈奴44年的战争中,我们可以看出:骑兵逐渐发展壮大,并逐渐成了作战的主力,在中国骑兵史上写下了光辉的一页。

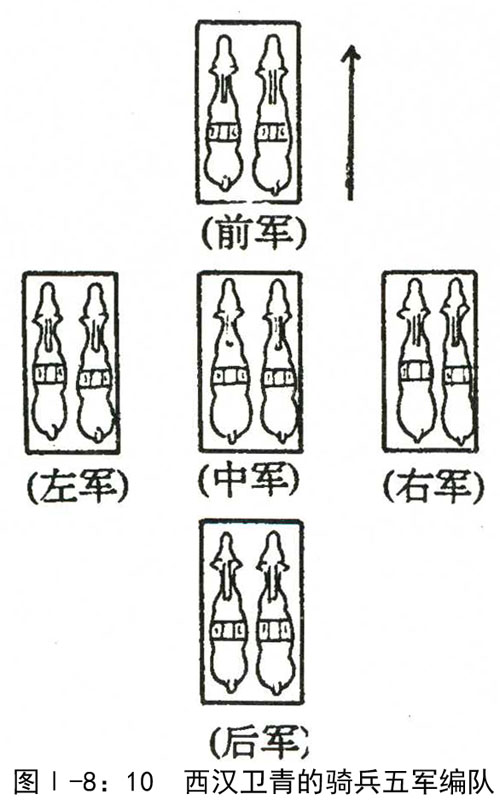

第二,创造了适合骑兵战斗的作战队形,形成了一套全新的战术理论。骑兵是一种进攻型的兵种,机动而快速,其作战队形既需要开阔的界面,尤要更远的纵深。所以,中国早期骑兵的队形都带有方阵的色彩。秦俑骑兵队是如此,杨家湾骑俑队形也是如此。汉大将军卫青的骑兵集团却取了以中军为核心的前后左右五军编组的队形(图Ⅰ-8:10)。公元前123年,卫青奉命率十余万骑兵出定襄东进,寻找伊穉斜单于的主力决战。汉军的公孙敖为中将军,赵信为前将军,公孙贺为左将军,苏建为右将军,李广为后将军。另有李沮为强弩将军。这种队形的特点是前军作为尖兵,可在正面接敌;左右军作为两翼,以防敌侧击;后军担任警戒,以防包抄。五军兵力既适用于行军、宿营,又便于作战。所以是行军队形也是战斗队形,两者的结合更能适应骑兵的高速机动。在漠北大战中,卫青将右翼纵队也是编为五军的。大将军自率精兵追击,以前军李广部和右军赵食其部在东侧作掩护。在同匈奴大军相遇之后,为防突袭,卫青在阵前以武刚车环绕为营,并派5000骑进击敌人以探测虚实。汉匈双方激战时,时值黄昏,卫青把主力分为左右两翼,取包围的态势。伊穉斜单于突围出走,卫青派轻骑急追,自率主力承后。

汉军的防御队形,除去卫青“以车为营”外,李广在河西之战中也曾以4000骑兵为“圆阵内向”。尽管匈奴“矢下如雨”,却使十倍于己的匈奴骑兵无法突破(《汉书·李广传》)。当然,骑兵的防御不应该是消极的守阵,而应同其他作战手段配合起来,作积极的进攻才是对的。

汉武帝时期对匈奴作战,由战略防御转入战略进攻。为充分发挥骑兵的作用,曾采用了一套灵活的进攻性战术。如公元前124年,卫青率主力军队,自朔方渡黄河,出高阙塞,直指右贤王王庭。李息、张次公部则出右北平(今河北平泉县)。前为主攻方向,后为牵制匈奴左翼而选择的又一进攻方向。二者有主有次,相互配合。公元前121年,汉军的主要进攻方向是由霍去病出北地,直捣河西,张骞、李广等从右北平出发作策应。而有些大的战役,还会安排两个以上的进攻方向,像公元前112年出兵南越,则是由四路军出发而会师番禺的。

骑兵快速机动,能适应远程奔袭的需要,因此就可以避实就虚,千里迂回,出其不意地歼灭敌之主力或各个击破。公元前121年的“河西之战”中,霍去病率万骑沿渭河河谷长驱直入,仅用6天时间就穿越五个王国,转战千余里,歼敌8960人,至敦煌而归。同年夏,汉武帝派张骞、李广出右北平,分两路进击实力较强的匈奴左贤王,并牵制伊穉斜单于,使其不能援救西部。另一面令霍去病、公孙敖率精锐骑兵,实行大迂回,出北地渡黄河,向西北,至居延海,再转而南下至小月氏(今甘肃酒泉市)和张掖,在祁连山地区向匈奴展开歼灭战,擒获五王,斩首3万余级,并西逐诸羌。

第三,涌现出一大批骑兵将领。

汉武帝对霍去病“尝欲教之吴孙兵法”(《汉书·霍去病传》),足见其是善于学习并懂得兵法的。曾“置尚武之官,以《司马兵法》选任,秩比博士”(荀悦:《申鉴·时事篇》)。对匈奴、南越和朝鲜作战,也足以显示了他的指挥才能。汉武帝之所以能取得赫赫战功,还同他拥有一大批骑兵将帅是分割不开的。据《汉书·卫青霍去病传》记载,虽说大将军卫青和骠骑将军霍去病是骑将中的佼佼者,实际上在他们手下还有一大批英勇善战的将、校,像卫青的“特将”就有李广、张骞、公孙贺、李蔡、曹襄、韩说、苏建、李息、公孙敖、李沮、张次公、赵信、赵食其、郭昌、苟彘等15人,另有“裨将及校尉侯者九人”。霍去病的“校尉吏,有功侯者六人,为将军者二人(路博德、赵破奴)”。

第四,国家设立有规模很大的养马场,为骑兵提供了源源不断的马源。

《汉书·食货志》载;“天子为伐胡,盛养马,马之往来食长安者数万匹,卒掌者关中不足,乃调旁近郡。”厩苑是牧马的军马场,不但设立于首都长安,而且也设立于内地其他各县,以至于边境地区。汉景帝时,“益造苑马以广用”(《史记·平准书》)。曾设“诸苑三十六所,分布北边、西边,以郎为苑监,官奴婢三万人,养马三十万匹”(《汉书·景帝纪》如淳引《汉仪注》)。武帝时,养马规模更为宏大。钱大昭据《汉书·百官公卿表》说,在陇西、天水、安定、北地、上郡、西河等边境六郡设有六牧师苑令,每令下均有三丞,分管诸苑。《汉旧仪》说:“天子六厩:未央厩、承华厩、騊駼厩、路軨厩、骑马厩、大厩,马皆万匹。”如果再加上各地厩苑的马,国家的军马总数足以达到四十万匹之多。

汉武帝在北军中曾设有屯骑、越骑、长水、胡骑等四个骑兵校尉,各有700余人,专门从事骑射训练。而每次战争派出的骑兵总在三五万到10万左右骑。但出兵时,战马数总是要比这多得多。超员的用意,在于补充,这就是预留的所谓“副马”。元狩五年(公元前118年),“发十万骑,私负从马,凡十四万匹”。马的死伤率之高有时是惊人的,“汉马死者十余万匹”(《汉书·匈奴传》)。卫青、霍去病“两军出塞,塞阅官及私马凡十四万匹,而后入塞者不满三万匹”(《汉书·卫青霍去病传》)。如果没有规模巨大的养马场作为后盾,要支持一支约几十万骑的骑兵队伍,那简直是不可想象的,而如果对战场上马匹的损耗不能及时补充,要取胜也是不可能的。

汉武帝雄才大略,武功多有建树。他把中国轻骑兵推向发展中的第一个高峰,不但在秦汉时期而且在中国骑兵史上也写下了光辉的一章!

注释

[1]汉武帝对匈奴作战,派出去的军队主要是骑兵,而每次都在万骑以上。仅据《汉书》的《卫青霍去病传》、《匈奴传》和《武帝纪》的记载,就有如下一些史料:

公元前129年(元光六年),“拜(卫青)为车骑将军,击匈奴,出上谷;公孙贺为轻率将军,出云中;太中大夫公孙敖为骑将军,出代郡;卫尉李广为骁骑将军,出雁门;军各万骑”。

公元前128年(元朔元年),“其秋,青复将三万骑出雁门,李息出代郡”。

公元前127年,“匈奴入上谷、渔阳,杀略吏民千余人。遣将军卫青、李息出云中,至高阙,遂西至符离……收河南地,置朔方、五原郡”。此次出骑兵估计也在数万人。

公元前124年(元朔五年),“大将军卫青将六将军兵十余万人出朔方、高阙”,“令青将三万骑出高阙……”

公元前123年,“大将卫青将六将军兵十余万骑出定襄……”

公元前121年(元狩二年),“去病侯三岁……将万骑出陇西,至皋兰,斩首八千余级”。“其夏……博望侯张骞、郎中令李广俱出右北平,异道。广将四千骑先至,骞将万骑后”。

公元前119年(元狩四年),“大将军卫青将四将军出定襄。将军去病出代郡,各将五万骑。步兵踵军后数十万人”。

公元前110年(元封元年),“武帝巡边。出长城……勒兵十八万骑,旌旗径千余里,威震匈奴”。

公元前103年(太初二年),“遣浚稽将军赵破奴二万骑出朔方击匈奴”。

公元前100年(天汉元年),“贰师将军(李广利)三万骑出酒泉,与右贤王战于天山”。

公元前97年(天汉四年),“遣贰师将军李广利将六万骑、步兵七万人出朔方,因杼将军公孙敖万骑、步兵三万人出雁门……”与匈奴单于、左贤王战。

公元前90年(征和三年),“匈奴入五原、酒泉,杀两都尉。……重合侯马通四万骑出酒泉……通至天山”。

解读秦俑:考古亲历者的视角/王学理著.—北京:学苑出版社,2011.9