您现在的位置:首页 > 研究论著 > 解读秦俑:考古亲历者的视角

兵器篇 壹 秦俑兵器刍论——秦俑坑兵器涵盖的内容及其历史地位

王学理

兵器作为军队的主要装备,是进攻和防卫的凭借,因为被直接用来杀伤敌人的有生力量,破坏乃至摧毁敌方的作战设施,其质量之优劣对战守双方胜负的关系极大。荀况曾说:“械用兵革攻完便利者强,械用兵革窳楛不便利者弱。”(《荀子·议兵》)孙膑还把“器用不利,敌之备固”称之为“挫兵”[1]。所以,对于兵器的研制和使用,历来备受军事家的重视。

但是,在过去的文物研究中,大都偏重于青铜礼器而忽略兵器。具体到有秦一代,则由于有地层关系的科学发掘工作做得甚少,甚或未做,其研究工作更是少见。至于对那些为数有限的传世品,充其量也不过是做了一些收录和鉴定的工作。而这些当然很难使人看清秦兵器的全貌。

始皇陵兵马俑从葬坑的发现,是20世纪80年代考古的重大收获之一。出土了大量的当时流行的实战兵器,既填补了资料上的空白,也为我们勾勒出战国秦兵器的轮廓,弥足珍贵。

注释

[1]银雀山汉墓竹简《孙膑兵法·兵势》,文物出版社,1975年。

一 类别及其配备

(一)典型兵器的类别及形制

据秦俑一号坑已发掘的东五探方(T1、2、10、19、20)、二号坑试掘方和三号坑统计,出土兵器41924件,其中以青铜箭镞占绝对多数。虽然戈、矛、戟、铍、殳和剑、钺、金钩(“秦钩”)一类长柄兵器和护体的短兵器及弩机只有536件,占总数的1.28%,但种类齐全,囊括了当时冷兵器中远射、长兵和短兵三大门类[1]。

1.远射程兵器

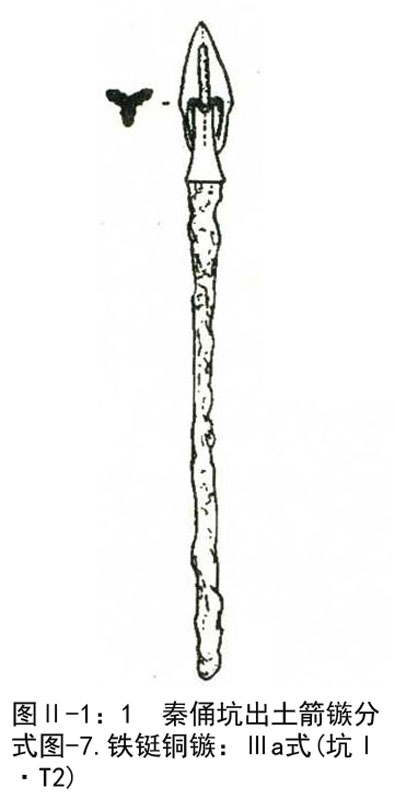

(1)箭镞:秦俑坑出土箭镞近41000件,除铁镞2枚、铁铤铜镞5枚外,余为青铜镞。按照样式和大小可分为五式十三种(图Ⅱ-1:1)。今将我测量过的部分箭镞分式列表,如表一:

上表中Ⅰ型镞的特征是镞首最大截面呈等边三角形,基本母体是三棱锥,故称“三棱镞”。其关部为对称的六棱或九棱柱,铤作尖锥或圆柱体,唯翼部有变化,可分为三式:

Ⅰ式A(简写作Ⅰa):即“平翼镞式”。仅见坑Ⅱ的T3(注:探方号均为试掘时编号,下同)和T15车、步混编队的战车附近。计36支,其中T15车旁出35支。此式是目前所见秦镞中最大者,首长4.2~4.5厘米,翼宽1.67~1.68厘米,关长0.9~0.95厘米,重约50克。圆柱铤。铤径最大处45毫米,通长41.5厘米,全重约100克。铤上缠以交叉状麻丝,甚规整(图Ⅱ-1:1之1)。

Ⅰ式B(Ⅰb):即“倒刺镞式”。翼作三个小倒刺。铤系一次铸成的二段铤,个别镞在关部有钉孔,以固铤。此式系坑Ⅱ的特有者,计1096支,首、铤长度基本符合《考工记》“刃长寸、围寸、铤十之”规定的正比例(图Ⅱ-1:1之2)。

Ⅰ式C(Ⅰc):三翼收杀,系“杀翼镞式”。是秦俑坑铜镞中最流行而数量最大的镞式,三个坑共出土39735件,占镞数96%。其首小于他式,长度较固定(2.7~2.8厘米);而铤的长度变化较大,其幅度在6.3~17.2厘米之间。而坑Ⅲ出土两支,铤作二段,后粗前细(图Ⅱ-1:1之3、4)。

Ⅱ型镞是在三棱锥上突出三个薄刃,故称“三出刃式铜镞”。其刃的后叶或收杀,或呈阶梯状,在两叶间很自然地形成风槽。铤做三棱柱,插于銎中。出土数量较少,仅5件,首长近于Ⅰb,而通长仅在24.3~24.65厘米之间,依首的刃体形状可分为A、B两种(图Ⅱ-1:1之5、6)。

Ⅲ型镞,铜首铁铤,数量少,出土5支,铜首形状各不相同。除Ⅲd式首系三棱锥、平翼、九棱关。其他镞首都带血槽,突出三刃,筒形骹(图Ⅱ-1:1之7~10)。

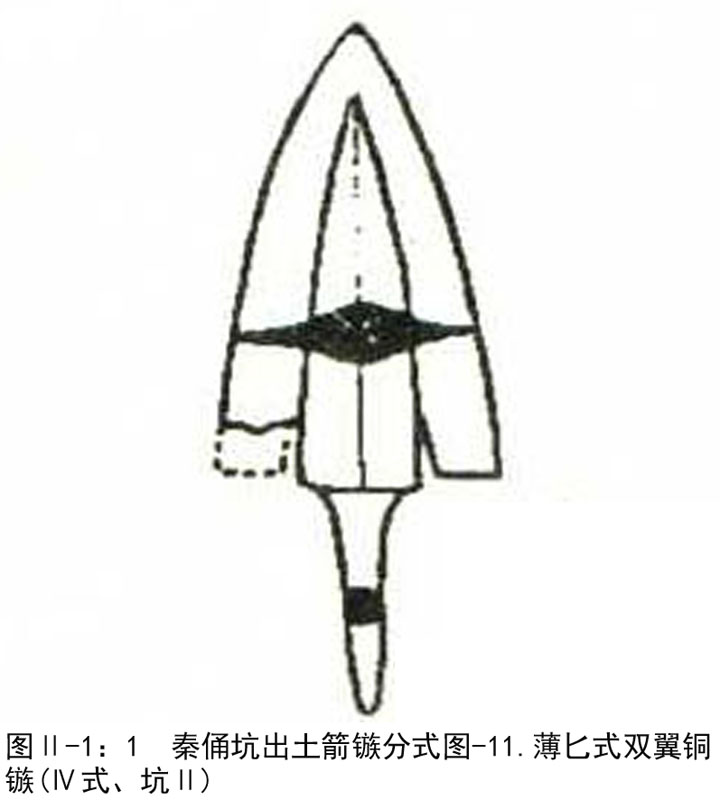

Ⅳ型铜镞,系“薄匕式双翼镞”,仅两枚,出自坑Ⅰ扰土中。Ⅳ式A(Ⅳa),一翼微残(图Ⅱ-1:1之11);Ⅳ式B(Ⅳb)两翼未张,首部为三角形,长4.8、翼宽1.5厘米(图Ⅱ-1:1之12)。

V型铜镞是曲槽首、圆柱铤。坑Ⅰ出土2枚。V式A(Va)是前粗后细的三棱条形。三刃的刃面凹下,首长8.1、铤长0.3厘米(图Ⅱ-1:1之13);V式B(Vb)首较Va短,刃面呈瓦状凹槽(图Ⅱ-1:1之14)。

铁镞1件,出坑Ⅰ中,系三棱锥式镞首,平翼截面为三等边,有圆柱关、圆柱铤,残长3.56厘米(图Ⅱ-1:1之15)。

以上箭镞均系首、铤分作的铸件。铤为合模浇铸。镞首的托底留銎。经过加工,铤留銎中,或以小铜片夹紧(如Ⅱ式),或在銎侧有预留的小孔以插钉(如Ⅱ式B)。

(2)箭杆:镞装笴(稿,即箭杆)中。由麻丝缠绕残迹观察,笴为经过加工后的竹竿或木杆,径约0.7~0.9厘米,通长68~72厘米。面涂漆两色,前部朱红色长50厘米左右,约占箭长的70%;后部褐(或棕)色长18厘米左右,占箭长的25%。羽毛设后端,已朽,个别羽迹长13厘米。箭栝仅见者深1毫米。坑ⅠG9车前一束箭杆经火后已经炭化,杆壁仍然坚硬,前粗后细,外径0.5~0.65厘米,孔径0.3~0.35厘米,全长80厘米。

(3)弩弓:秦弓已朽,似木制,弣径粗于渊、箫两部分,未见带驅之珥。由箫端至弣部缠有皮条,其密度两端大于中部,如驸部为1条/cm,渊以下则3~4/cm。弓干表面涂以褐色漆。弩弓弓干的中心有朱红一圈,正处于弩臂含弓的地方。干长130~144厘米,弣径3~5厘米,箫径2~3厘米,白色粉状的弦长108~124厘米,径迹0.7厘米。

(4)弩机与木臂:出土164件。由钩心、悬刀、望山、键等四个铜质部件组装在木弩臂后部而成。臂前端有横向的凹形缺口(即“含”)以承亏。含后的木臂两侧有两耳(即“关”),用来缚弓干,避免射箭时产生的震动力而使弓和弩臂松动,以至脱开。弩臂下棱浑圆,两侧有顺长凹槽,便于左手握持。臂后端有紧贴木柎的竹质“阑”,以容悬刀。臂面有“矢道”。臂长70~76厘米,宽4~5厘米,厚5.5~7厘米,耳、含之间距6~6.5厘米,阑容11×7~12.8×5.8厘米。青铜弩机的机件虽然可以通用互换,但也有统一性的编号刻铭。望山高7.7~8.3厘米,悬刀长9.8~10.6厘米,牛长6厘米、5.3~5.7厘米,枢间距4.2~4.8厘米。

2.长兵器

秦俑坑出土的长柄兵器有矛、戈、戟、铍、钺、殳等6种。完整者,是在长柄柲的前端帽以金属的兵刃部,末端装鐏。秦俑坑出土的金属兵器中,除一件柳叶形的长骹铁矛头之外,其余都是青铜头。秦戟系矛、戈的联装体,戈头属于长胡四穿的刃内戈。柲为木质,少数是积竹柄,通长在2.8米左右。

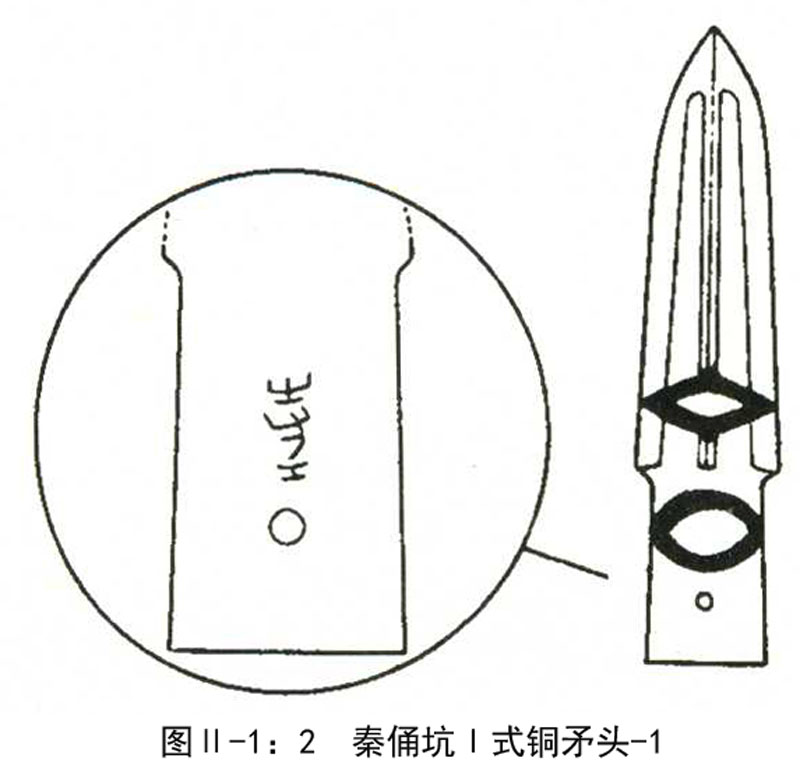

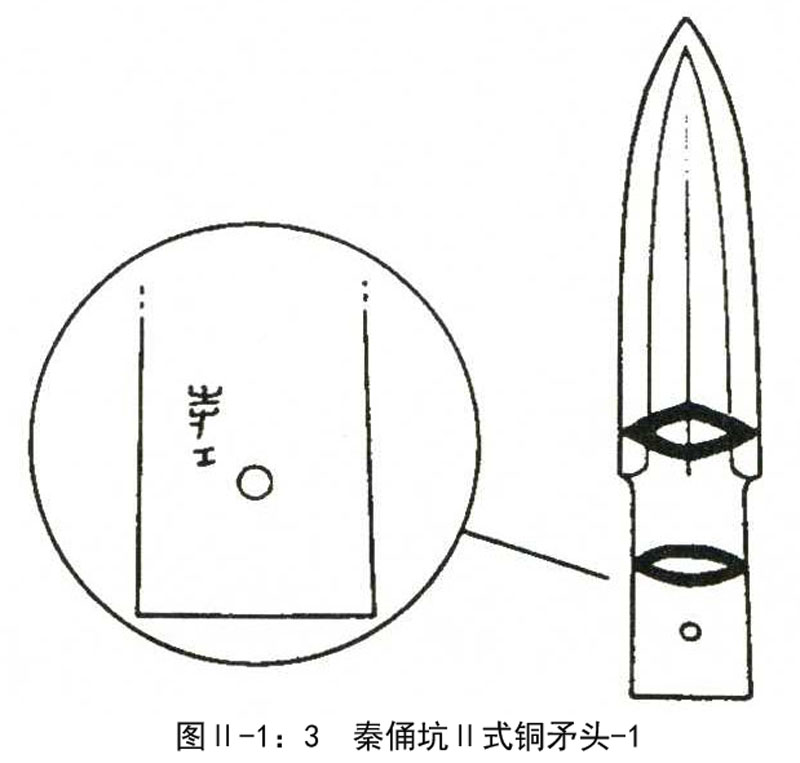

(1)铜矛:属于扁条短体型矛头,计出土12件,可分为二式:

Ⅰ式矛3件,均出自坑Ⅰ,通身宽而扁平,矛体截面呈菱形,中起脊,脊两则各有风槽一道。锋部平面夹角60°。骹作椭圆形筒,两棱在两侧,同锋刃对直。骹前后有钉孔,銎作圆锥状直通锋端。制作规整,表面光洁,色黑泛青。T19G8:0205号铜矛,通长15.4厘米,其中叶长10.7厘米,宽3.2厘米,骹长4.7厘米,口径2.3×2.9厘米,风槽长8.8厘米,宽0.5~0.8厘米,深0.1厘米(图Ⅱ-1:2)。

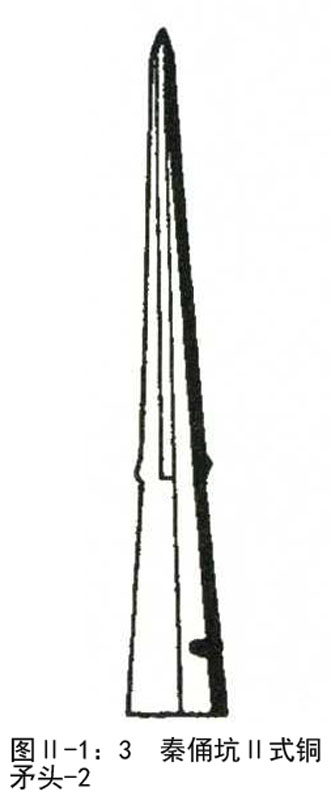

Ⅱ式矛9件,身起脊,不带风槽,刃面明显。前后两面各形为三道纵棱。通体中空,扁圆锥状的銎直通锋端。骹的钉孔上部錾刻“寺工”二字。标本T10G7:0639号铜矛,通长17.6厘米,叶长11.6厘米,宽3.6厘米,骹长6厘米,口径3×2.4厘米,銎深15.6厘米,骹部刻“寺工”二字(图Ⅱ-1:3)。

(2)铁矛:1件。出土时锋、骹两端微残,通体锈蚀。刃扁薄,筒形长骹。刃脊稍起,下叶浑圆。骹上细下粗,同刃相接处的截面呈实心长方形。残长31.2厘米,其中刃体长13厘米,宽2.8厘米,中厚0.8厘米,骹残长18.2厘米,口径4厘米(图Ⅱ-1:4)。

(3)铜戈:2件。分两式。

Ⅰ式1件,坑Ⅰ试掘期出土,现存临潼县博物馆。援起脊,内下垂。二者的连线呈弧形。铜质差,素面无文。胡残,仅留一穿,通长26.3厘米。此戈不像秦戈,我怀疑出自上扰土之中。

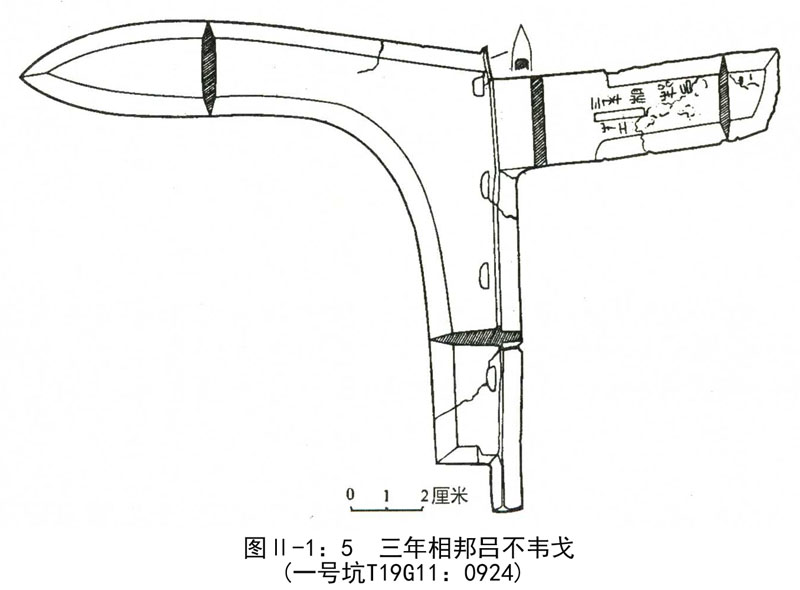

Ⅱ式1件,出自坑Ⅰ北边洞外侧上部的红烧土中,未见柲迹,很可能是一柄戟被拆散后的遗留,属“吕不韦戟”的铜戈头。作长胡四穿,援不起脊,刃内,阑有上下齿。月形穿在阑内侧,内穿为横长条状。出土时,胡部断裂,内上多锈蚀。刻铭分在胡穿之两侧,因漫漶不清,仅可辨识“三年相邦吕□□造,寺工”等字,戈内的另一面铸“寺工”二字。通长26.8厘米,其中援长16.4厘米,厚0.5厘米,胡长12厘米,厚0.4~0.6厘米,内长10.2厘米,宽3.3厘米,厚0.4厘米,下齿长1.7厘米(图Ⅱ-1:5)。

(4)铜戟:4件,均出自坑Ⅰ。戟头是矛、戈联装的。戈属长胡四穿的刃内戈,援稍上仰。戈内左侧的铭刻见有三年、四年、五年和七年。详情见表二。

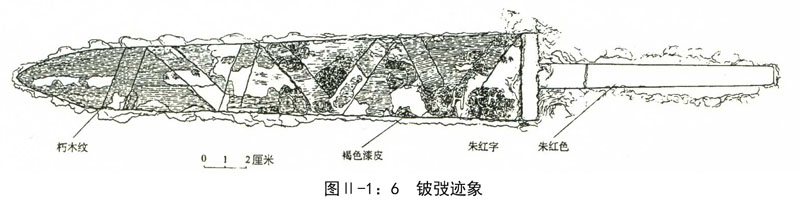

(5)铜铍:一号坑东端五方共出土16柄(图Ⅱ-1:6)。完整者应是铍头装在长柄上,后端安装铜镦,从而组成一杆刺兵。秦俑铍头为青铜质,有似短剑。但身不起脊,呈有正、背两侧计有6个长条面的扁体状,前聚成锋。基扁平,末端有孔。

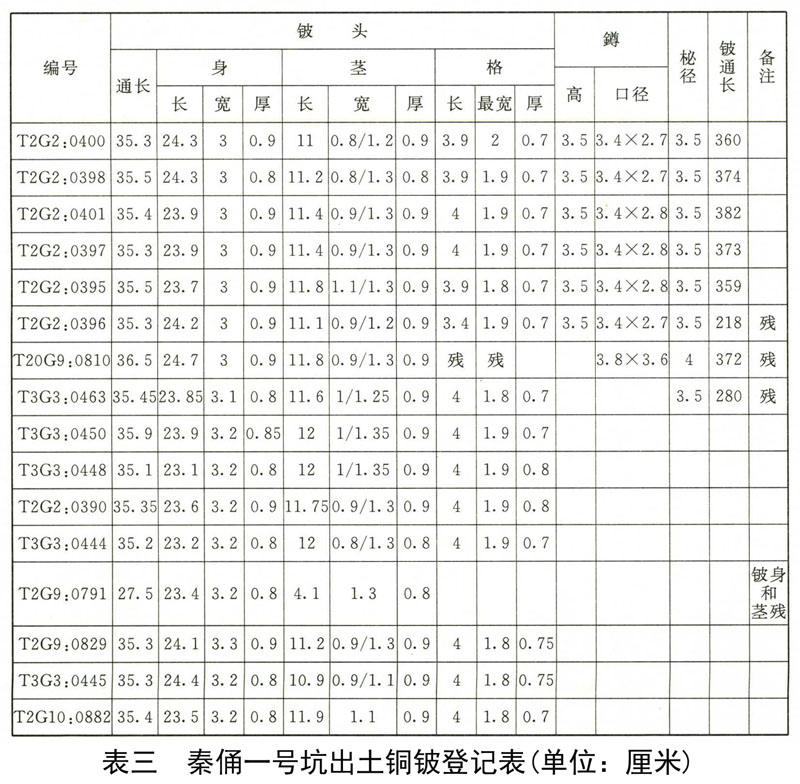

铜铍的身、茎一次铸成,身、茎间另套“一”字格。铍茎插入木柲后,以铜钉固定。铍头通常35.3~35.5厘米,其中身长23.1~24.7厘米,近格的基部宽3~3.3厘米。平脊的下部刻始皇十五年至十九年及制作者的铭文(图Ⅱ-10:6)参见表三。

此器过去因无完整者出土,往往就把铍头误作短剑,后又因长柄的发现而从文献中考之为“夷矛”。实际上,铍与矛有着明显的区别。当然,这一误解的发生确有一个过程。后文《长铍春秋》,我将予以辨析。铍,又作“锬”。《方言》:“锬谓之铍。”注:“今江东呼大矛为铍。”《史记·秦始皇本纪·集解》引徐广曰:“锬,一作铦。”骃案:如淳曰:“长刃矛也。”

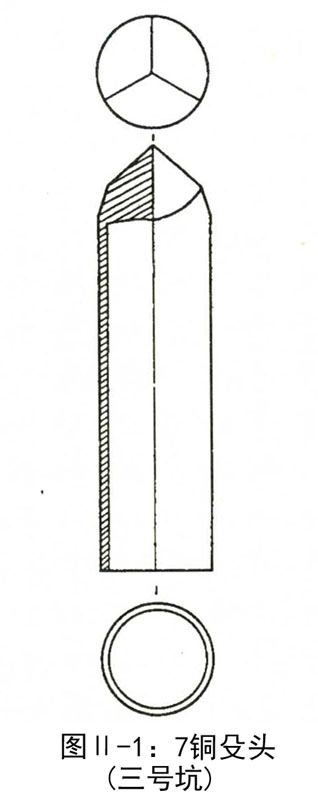

(6)铜殳:31件。一号坑出土1件,其余均出自三号坑。其中有一束20杆装柄的完整殳靠在三号坑北厢的壁下,残柄尚留1米多长。殳头为圆筒状,顶端呈三棱锥体,通长10.7厘米,外径2.5~3厘米,壁厚0.15厘米,銎深8.1~8.8厘米(图Ⅱ-1:7)。

周代曾把戈、戟、殳、酋矛和夷矛列为“五兵”。考古所见殳头多不相同,有齐头圆筒者(长沙出土),有细如长棍、头为方柱体者(河北满城汉墓)。曾侯乙墓出土的殳头是个三棱矛,其下部套两个带尖刺的圆箍。据竹简载,殳可分为有刃和无刃的两种。那么,秦殳有三棱虽不锋利,仍可视为有刃之殳。

(7)铜钺:在二号坑的第十五号试掘方的车前端,出土1柄铜钺。钺呈梯形楔状体,弧刃,两面微鼓,夹柄。背宽11厘米,刃宽12厘米,背至刃中部长7.5厘米,中心部分厚1.1厘米。在钺面近背处残留的柄痕宽4.5厘米,距背下角4.5厘米,距上角5厘米,由此可以判断出:竖直秉钺时,其刃微微上仰(图Ⅱ-1:8)。

(8)长兵器之镦与器柄迹象

铍镦:一号坑出土48件。呈平底的矮筒形状,对侧似抹角的条棱,表面光素,侧有钉孔。高3.5厘米,口径6×3.8厘米,壁厚0.15厘米。有的镦上刻:“寺工”二字。

戟鐏:32件。作口大底小的椭圆筒状,截面呈桃形,腰部有突起的条棱一周,通体素面色青。通高11.5厘米,径约4厘米(图Ⅱ-1:9)。另有一种戟无凸棱,但数量少,仅两件。

《礼记·曲礼》注:“锐底曰鐏,平底曰镦。”《考工记·庐人》:“凡兵,勾兵欲无弹,刺兵欲无蜎。是故勾兵椑(浑圆),刺兵抟。”可见矛、铍之类刺兵的錞可称作“镦”,桃形筒状的錞都属于戈、戟之鐏。

因为俑坑经过历史性的焚扰,有些长兵器的兵刃部已不存在,仅留一些残断的木柲痕迹。从迹象观测知,长戟柄原经过彩绘,柲径在3~4厘米之间,而以3.5厘米为常。从辨识知,铍柲长于戟柲。铍柲长在359~382厘米之间,而戟柲最长只有288厘米(图Ⅱ-1:10)。

3.短兵器

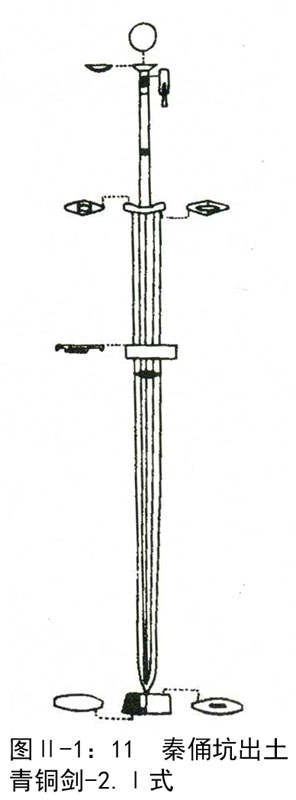

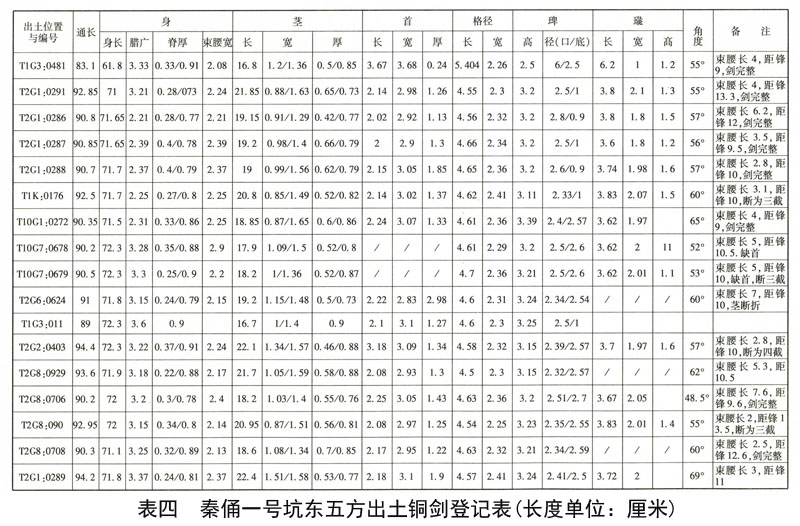

(1)青铜剑:完整的铜剑有17柄,均出自一号坑的前端东五方。残断的剑身及格、首、琕、璏等附件,在3个坑中多有出土,计189件。窄、扁、长,是秦剑的外形特点。身起脊,从侧趋锷处收杀,成为规矩的刃面一周,截面实际上形成四纵四锷。近锋的一段剑身宽度变窄,形成“束腰”。依照剑首与茎的不同,可分为两式:

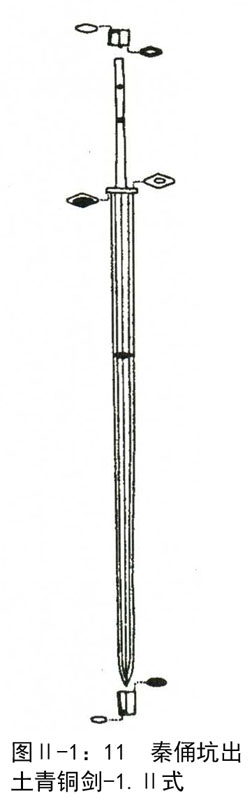

Ⅰ式剑:首作喇叭状的圆盘,茎分两段,截面作前圆后扁。首、茎相接处,以子母铆套合,横贯铜钉固定。此式剑可称为“圆首剑”(图Ⅱ-1:11之2)。

Ⅱ式剑:茎作椭圆柱,首呈菱形的袋状,两侧出耳,有钉孔。茎端插入首后,以铜钉固定。茎部夹以竹片,缠以蒯缑。此式剑称之为“扁首剑”(图Ⅱ-1:11之1)。一号坑出土铜剑统计如表四。

(2)秦钩:2柄。均出自一号坑矩阵前锋部的第一行两端。本名“金钩”、“吴钩”,由刃体和柄两部分组成,形如弧度平缓的长弯刀。一次铸成,身、柄合体。前端齐头,钩身中心较厚,两侧稍薄,截面呈枣核形。内外两侧有刃,但钝厚欠锋利。柄系实心,近乎椭圆柱体,便于握持定向,似用于内钩外格。两柄铜钩的形状和大小完全相同,通长71.2厘米,其中身宽2.2~3.5厘米,中心厚0.9厘米,柄长11.1厘米,径3~4厘米(图Ⅱ-6:3)。

注释

[1]陕西省考古研究所等:《秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告》(1974—1984),文物出版社,1988年10月。又:《秦始皇陵东侧第二号兵马俑坑钻探试掘简报》,《文物》1978年第5期;《秦始皇陵东侧第三号兵马俑坑清理简报》,《文物》1979年第12期。

(二)几种兵器的保护设施与携带方式述要

1.箍、韬、弢、鞘

(1)箭箙:箭出土时多盛箙中,箭箙遗迹多达280处(图Ⅱ-1:12)。箙呈口大底小的长方体袋状,似为外涂褐色漆的麻编织物。其结构是:箙底的内外两侧各有一根圆木捧,以麻绳编织结成长方片状,再在上面铺一块同大的木板。为使麻织的箙袋撑持,便于携带。在箙背竖直一根木条同箙的口、腰、底三处连接,其上端做成弧形的“云”字头。用藤条绕过云头,再连接箙背,两端拴在箙底内侧的木棒上。另外,在箙口两侧有环纽,以便贯索背带。箭箙一般通高60厘米(以云头板最高计),其中箙袋有两种规格,尽管深约32~39厘米,底经8×19厘米,但口径有5×17厘米的,也有3.6×21厘米的。个别的箭箙有深及50厘米的。本来弓箭与弩箭不同,就有箙与阑的区别,而这在秦俑坑中还显示不出(图Ⅱ-1:13)。

箭插入箙中,镞朝下羽露箙口之上。每箙中盛箭支数不定,据一号坑所见有114支、100支、72支的几种,但以100支为最多。《周礼·夏官司马·司弓矢》:“其矢箙皆从其弓”,郑玄注:“每弓者一箙百矢”。俑坑的箙矢与之相合,但始皇陵西侧的铜立车上铜箙中只装50支箭,看来另属于“五十矢为束”的一种箙制。

(2)弓弩之韬:韬是由两片麻编织物合成,整形如弓,背脊处为“软连接”。前部开口,通体髹褐色漆。为开合方便,在韬内上侧一片上设两根“八”字形的辅木,由弣部抵住畏部。韬大于弓,长150厘米,中心宽25厘米(图Ⅱ-1:14)。

弩韬同弓韬相同。

韬,名橐。《诗·周颂·时迈》:“载戢干戈,载橐弓矢。”传:“橐,韬也。”疏:“正义曰:‘橐者,弓衣,一名韬。故内弓于衣谓之韬弓’。”弓韬还称“鞭”,《诗·秦风·小戎》:“虎韔镂膺”。又称“韣”,《仪礼·觐礼》:“乘墨车,载龙旂、弧韣乃朝,以瑞玉,有缫”。也称“鞬”,《左传》僖公二十三年:“晋楚治兵,遏于中原,其辟君三舍。若不获命,其左执鞭弭,右属橐鞬,以与君周旋”。注:“囊以受箭,鞬以受弓。”弓袋既名韬、橐、韔、韣、鞬,弩韬不当再有别名。

(3)长兵器之弢:在戟和铍头上有弢,其形如器而略大。只有戈头的内部和援胡部分两处做套。弢为木胎,外裹麻布,缠之以绦带,再髹褐色漆。铍弢的绦带作“人”字形缠札。

(4)剑鞘:出土无完整者。从残迹上看,以两条薄竹片并合,做出剑室的大样,内衬绢,外缠丝绳,表髹褐色漆。鞘端设铜琕,口无金属琫,距鞘口19厘米处附鼻形的铜璏(即常说的“昭文带”),以贯繸(图Ⅱ-1:15)。圆首剑(Ⅰ式)琕厚重,形为矮的扁棱柱,而扁首剑(Ⅰ式)琕轻薄,形为扁袋状。

2.由散落的位置和武士俑的手势而看到几种兵器的携带方式

秦俑一号坑两侧几个过洞中,在戴帻的甲俑背甲上往往有上下相对的两只内径4.2~4.7厘米的陶环,环间距30~31厘米,正同矢箙贯索的绳结及底的间距相当。有意思的现象是,成束的箭也多出于这些俑后。由此可以推知,这矢箙原系背负的,并非腰挎。《荀子·议兵》有“负箙矢”的话,《史记·魏公子列传》也有“平原君负韊矢,为公子先引”的例子。

袍俑右手垂直半握,拇指翘起而拳眼朝前,显系持弩弓。骑兵则右手牵马,左手握弩弓。而蹲姿的甲俑却是右手竖直持弓,左手控弦(图Ⅰ-6:5)。

在坑Ⅰ前部的横队袍俑和两侧的武士俑、坑Ⅱ的步兵、骑兵行列中,都发现有用弩者。有一种袍俑左侧身,左手斜伸、右臂曲肘又叉手,两脚呈一前一后的丁宇步。这种姿势就是《列女传》中说的“右手如拒(矩),左手如附枝,右手发之,左手不知”的所谓“射之道”(射法)。《吴越春秋·勾践阴谋外传》描述弩射的动作更为形象:“身若戴板,头若激卵,左足蹉(纵),右足横,左手若附枝,右手若抱儿,举弩望敌,翕心咽烟,与气俱发……右手发机,左手不知。”看来,秦俑坑中这种持弩的袍俑所表现的似为持弩待举的一瞬间的动作(图Ⅰ-6:4)。

使长兵器的俑多为右拄或垂握的姿态(图Ⅱ-6:2)。而擐甲执兵的车士则分列车之两侧,姿态迥异,如:车左左手握兵,右手按舆,右脚斜出,髻束左顶;车右正与之相反(图Ⅰ-7:4)。此种姿态当是一种艺术的布置,并无实际意义。

(三)秦俑阵营中各兵种配备武器的原则

1.矩阵之表以远射程的弓弩为主,而阵本则是三类兵器并用的。统计如表五:

由各部分出土兵器的种类和数量,结合兵种及其手势,作综合观察矩阵中的兵器配置,我以为可以形成三点看法:

第一,开间的轻装战袍武士俑和第一、第十一两边洞的武士俑,计有362尊,占东五方俑总数的33.3%。而拥有的弓弩镞矢数竟高达91.8%!其所用的长短兵器还只是同类兵器的19.16%!虽然一号坑后部未经发掘,但从探测和试掘知,西端廊间仍旧部署着执弓弩的横队战士,可见一号坑的前锋,后卫和左右翼的兵器是以弓弩为主的部署,表现了用远射程兵器装备的战斗队形具有攻、守兼备的战术性能(图Ⅱ-1:16)。对于秦军说来,攻是第一位的。

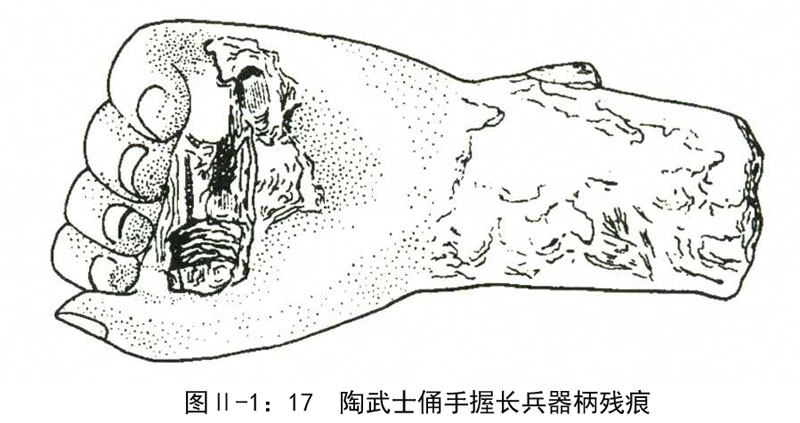

第二,阵本部分,占有一号坑的第二至第十号等9个过洞。其间的战车,同编制的或独立的轻装步兵,或重装步兵作纵向的,或横向的间隔排列,所用兵器则是弓弩同长短兵器齐备的。特别是二、三过洞和相对应的九、十过洞的第一乘战车之后、重装步兵及外侧的一翼独立步兵,构成两个持长铍的战斗单元,而为数不多的弓弩及配发的箙矢则用于指挥车和车前后紧随的步卒。第四、六、八这三个过洞前无战车,其步兵的排列是前轻后重,所用兵器以戟、矛最为突出(图Ⅱ-1:17),配备的弓弩数也大体相当。第五、七两过洞中前有战车,对后随的编制步兵则配备了数量较多的远射程兵器。青铜剑则数量不定地分散在以上诸过洞里。总之,阵本部是决战的主力所在,其战斗步兵同战车冲锋在前,担负着白刃格斗的重任,为适应接敌后的不同作战情况,故而配备兵器时,既要三类齐备,又要交错相间,做到“长以卫短,短以救长”(《司马法》),形成强大的密而不漏的攻击力量,使敌无机可乘。

第三,秦俑矩阵阵表和阵本在配备兵器上的区别,也充分体现了春秋战国以来布阵原则的发展和变化。孙膑曾用剑的锋和柄来比喻。锥行之阵“末必锐,刃必薄,本必鸿”(《孙膑兵法·十阵》)。可见这进攻性的阵的前锋和本二者当是加强配备的重点,也是军事指挥艺术的标志,他认为必须也只有如此,才能“相信(自己)不动,敌人必走”(《孙膑兵法·势备》)。因为己方“末甲劲,本甲不断”的雄厚兵力,才是挫败敌人的有力保证(《孙膑兵法·擒庞涓》)。在这里,一号坑武器配备,正是“强弓在前,锬戈在后”(《史记·苏秦列传》)这一思想的生动而具体的再现。

2.秦俑二号坑作为军营形式,提供各兵种配备武器的实例。参见表六:

(1)射兵(即“弩兵”):在二号坑的第一单元(即东端突出的部分)里,由332“蹶张之士”组成射兵,作教射习战的布置。其中心的160尊甲俑做蹲姿的控弩弓姿态,形成方方正正的格局。围绕四周的立姿俑有172尊,也是面向东方,做转体勾弦抬弩的姿势。所见兵器则有弩机、铜镞、矛和剑等。这种情况说明两个问题:

第一,教射场面呈现的轻装或重装弩兵,其姿势,有立射、蹲射之别,部署上有表、有里,这正是轮番射击对敌的反映。唐李筌在其《神机制敌太白阴经》中说道:“夫弩不离短兵,当别为队,攒箭注射,则前无立兵,队无横阵。复以阵中张,阵外射。番次轮回,张而复出,射而复入,则弩无绝声,敌无薄我。”经验也告诉人们:临战射敌,乱箭齐发,则容易造成射击间歇、给敌人以可乘之机的弊端。故而就需要有组织地形成“射击—→张弩—→射击”的连接程序,番次轮回,矢飞不绝。在这一过程中,弩兵的战斗动作也处在“立—→坐—→起—→立”的交替状态。因为射箭时只有前无立兵,不但有开阔的视野和射界,而且也避免对己方的误伤,还能矢注如雨,从而增加了战斗威力。恩格斯在谈到亚述这个早期亚洲军队的典型时说:“弓箭手或是站在前面作战,这时他们每一个人都由盾牌手来掩护;或是站在后列,这时,第一和第二列的长矛手弯下腰来或是跪下来,以便弓箭手射箭。[1]看来,亚述军队这种由长矛手和盾牌手掩护弓箭手“更发更止”的攻战方法,同秦俑弩兵队列中弓弩轮番射击的情况有异也有同。而作为战术原理,二者还是很接近的。把射兵暂时放置在二号坑这座军营的前部,其内部又有多道的行列层次,同秦俑一号坑这矩阵之锋又何其相似?这一点就很能说明秦人对用强弓劲弩装备军队是何等的重视,善于使用弩兵又是何等的娴熟!无怪乎汉代对付匈奴的弓矢也仍然是以“劲弩长戟,射疏及远”的(《汉书·袁盎晁错传》)。

第二,给弩兵配备上长短兵器,相互弥补,也可使弓弩的威力得到有效的发挥。因为任何兵器的杀伤效能都是单向的,只有配合,在总体上才可能做到完整和统一。《司马法》说:“兵不杂则不利”,“长以卫短,短以救长”就是这个意思。

(2)游阙车同随车的隶属步兵:位于车、步、骑混编营中,占二号坑的九至十一等过洞。出土有远射程和长、短之类兵器。

T15的战车上装有一柄铜钺。并有Ⅰa型特大铜镞35支。人们知道,从商周之际起,斧钺在战场上已经失去了战斗作用。其作用除了执法行刑外,已转向政治意义。《尉缭子·将令》就有“将军受命,君必先谋于庙,行令于庭,君身以斧钺授将”的话。《诗·商颂·长发》:“武士载旆,有虔秉钺,如火烈烈,则莫我敢曷。”钺既是军权、军威的象征物,此车又位居二号坑的中心位置,并装备有洞坚穿壁的强弩,而且还同左下侧一老年高级军吏俑立乘的指挥车处于一个混编营里,可知这里是一个战斗区间的指挥中心之所在。

同指挥车编在一个单元的其余17乘战车都属于体量小的机动性“阙车”,各随后的步兵数也多寡不等。随员多的车只有4乘,其跟车步兵最少28名,最多才有36名。其余14乘车后的步兵数,只有8名。在车、步队列之后,有8骑作殿。这种多兵种组成的预备兵力,是为适应战场上的急需(加强攻击力,增强薄弱部分,补充减员等)而准备,不但车体轻、速度高,又有经过严格选练的步兵,掌握着超绝的战斗技能和具有强健的体魄,加之“游骑”有快速灵活的反应能力,而且配备的也是多种类的、性能良好的武器。事实上确也如此,在此一营地出土的兵器有长矛、镞矢、铜钺、长剑等。但值得注意的现象是,此间铜矛的分布密度远远高于他处,车上的巨型三棱铜镞全长41厘米,重达百克,经复原的箭长总在1.5米以上。显然,强弩与长矛是快速游车的主要武器装备,显示了秦军的攻击力量。

(3)轻车和骑车:二号坑的轻车64乘单独宿营,占有一至八过洞。骑车6乘,位于骑营前端。两种车均无随从步兵,这完全是出自高速运动的性质所决定。古代战车上的乘员一般为三人。其武器配备和分工是“左执弓,右执矛,中执绥”[2]。秦俑二号坑的轻车兵基本同此,其御者居中,双手平举握辔;左右两个冠帻之甲士分处车舆内外,靠车侧的一只手按舆,另一手半握曲肘作拄长兵状,迈半步站立。结合出土铜镞看,轻车原来配备弓弩,车士则执戈、矛。

骑车由御者和车右二人组成,所用兵器以弓弩为主。它同四骑纵向排列,又处骑营之前。说明骑兵作为一支独立的兵种,在其初级阶段,对车兵还有较多的依赖性。配合,就是对各自缺陷的相互补充和弥合。

(4)骑兵:计116骑,在武器配备上所显示的特点是:

第一,马具鞍、鞋(络头)、衔、镳,但鞍无踏镫,仍属于革制的“低鞍型”软垫;

第二,著甲骑士携带的武器,除了近刺卫体的剑之外,更多的是靠弓箭;

第三,马上使用弓箭的方式,除了臂张之外,也出现了“弩弓”(T12)。

以上情况表明,一方面有沿用战国以来“骑射”的时代特征,另一方面也表现了秦骑兵仍属于冲锋突击的性质。秦骑兵并不仰仗长兵器进行恋战格杀,这也正是中原骑兵史上早期作战的特征,同前此七八十年的赵武灵王“变服骑射”的状况完全相适应(《史记·赵世家》)。不过,下及汉代,骑兵武器的配备和兵种则随新的战斗方式的改变而有了新的发展,其所用武器除了弓、弩、戟、矛和刀剑外,还特设了专司射箭的“彀骑”来对付强悍的匈奴骑兵(《史记·张释之冯唐列传》)。《汉书·昭帝纪》有“马弩机关”的记载,而秦骑兵俑所在的坑Ⅱ·T12中发现两件盛于弓韬中的承弓弩机,应该说是我国最早的“马弩”实物了。

注释

[1]恩格斯:《军队》,载《马克思恩格斯全集》第14卷。

[2](清)张泰交:《历代车战叙略》,收入《学海类编》,上海涵芬楼影印本。

二 在中国兵器发展史上的地位

经过长期的战争实践,中国的冷兵器到战国时代已经形成了以戈、矛、戟、箭、弓、弩等为主的兵器组合,再加上有甲、胄、盾、行縢、跗注、胫衣、鞮靴、履屦等护体设施,也可说是装备齐全了。

秦武士俑除执当时盛行的兵器外,截至目前在俑坑中并无盾、胄的发现。据《左传》僖公33年载:“秦师过周北门,左右免胄而下”,《诗·秦风·小戎》也有“龙盾之合”,“蒙瞂(伐)有苑”之句,可见秦军原是有盾和胄的。秦始皇陵园东内、外两重城之间,有甲库坑的发现,其中出土有石质的铠甲和兜鍪。当然,这不是实用品。从象征意义讲,它毕竟是历史真实的反映。奇怪的是秦俑坑里的武士俑多免胄束发,韬发者包不过弁、帻及长冠而已,铠甲长仅及腹,护腿也相当地简易。长柲铍同“句戟长铩”固然同享有“锐器”的盛名,但另一方面,秦军中却保留了殳、钺、金钩这一类落伍的武器。那么,如此矛盾的现象是否同“秦出号令而行赏罚”(《战国策·韩策》)、鼓励“勇武”的精神因素有关?当然,这里面也不排除另一种可能性,即:历史上任何一种新式武器取代旧式武器是需要一个过程的。特别是在古代,这个过程相应要更长一些时间。

武器的发展同任何事物一样,都是以一定的社会需要为前提的。就历史的纵线看,一般的趋向是后胜于前;再从历史的横断面观察,战国时期各国武器的创制也并不平衡,同样呈现着铜、铁兵器并行发展的交错局面。尽管这种新旧并存的现象在历史长河中只占有一段短暂的过渡历程,但我们纵观秦军武器配备,透过秦兵器制造和使用的脉络,就会发现:自战国以来秦人随着战争的需求,在沿用自己固有兵器的基础上,改进它,发展它,走着一条“沿用—改进—创新”的路子。对此,以下的事实将会向人们揭示它的真谛之所在。

(一)弩弓的改进

弓箭本是中石器时代出现的一种远射程武器,是原始先民们在狩猎实践中延长手臂的一种创造。经过长期的使用,到春秋时代(公元前770~公元前476年)随着发射机关——弩的发明,使之登上划时代的巅峰,特别是经过秦的沿用和改进,射程增加,杀伤力变大,推动其向普及化、先进化的方向发展。

秦俑坑出土的铜镞数以万计,三棱铜镞(Ⅰ型)占99.85%;三出刃镞(Ⅱ型)只有五支,还不及万分之九;铁铤铜镞(Ⅲ型)五支,双翼铜镞(Ⅳ型)和铁镞也不过三支。同样,1972年秦都咸阳的窖藏铜器中有铜镞116支,也是以三棱锥式的镞型为主,细部变化较多的双翼铜镞的数量依然是很少的[1]。

双翼镞本是殷周时代通行的镞式,秦俑坑所出二件不在坑内而是扰土之内。三棱锥式铜镞则出现于东周时代,并成为战国(公元前475年~公元前221年)末期以后盛行的主要类型。至于三出刃铜镞只不过是三棱镞的变化形式,而秦俑坑所见5件,固然锋利,但加工难度大,想来作为大量的消耗之物而生产是完全不能满足当时战争需求的。三棱锥式铁铤铜镞是由铜到铁的过渡形态,而三棱锥式铁镞在秦尚不普遍,江西发现秦进军岭南时的矢镞中无一铁镞即可反映出这一历史事实[2]。可见,由殷周以来的多种镞型至秦,则演进为以三棱镞为主的单一形式,这就是《方言》中所谓“有三镰”(棱)的“羊头”镞。经过长期战争实践选择和发展而稳定下来的此种三棱镞,其实战作用在于:第一,瞄准性好。开弓引满,左手食指贴镞,三棱中的一棱则可起到对鹄的准星作用[3];第二,方向性好。飞矢在空气中运行,由于镞体呈流线型,使阻力减少,再加上羽的定向作用,就保证了箭的稳定性。

《周礼·冬官·考工记》(下引简称《考工记》)载:冶氏制作杀矢,其“刃长寸,围寸,铤十之”;矢人作干,“五分其长而羽其一”。“郑注:“矢稿长三尺”,“羽者六寸”,“(笴)参分其长而杀其一”。郑注:“矢稿长三尺杀其前一尺令趣镞也。”刃是镞首,铤是镞首后面插在箭杆(稿)的细尾部分。全句的意思是:镞首和镞首底边的周长均等于一寸,首和铤的长度(即镞的通长)是首长的十倍;箭杆长三尺,羽毛占其六寸;箭杆长三尺前端的一尺装镞铤。据此,依周尺折算(1尺=23.1厘米),箭杆长69.3厘米,其中羽占13.86厘米。这种做箭的规定,在长沙楚墓的出土物中也得到了证实[4]。

秦俑坑的平翼三棱铜镞(Ⅰa)和倒刺三棱铜镞(Ⅰb)的镞首同镞长之比基本符合《考工记》的规定,而其他箭镞如Ⅰc、Ⅱ、Ⅲ均不遵循此制。前两种铜镞中的Ⅰa出于坑Ⅱ的车、步相间队列中的战车附近(如T3、T15),Ⅰb无一例外的出于弩兵队列(如T3、T5、T10、T13),可能是专作弩机发射的远程“利箭”。

杀翼式三棱铜镞(Ⅰc)不但占三棱镞的89.65%,而且也是所有箭镞中数量最大的一种。尤其值得注意的是不只坑Ⅰ、坑Ⅲ的三棱铜镞纯属此式,而且在坑Ⅱ的各兵种中均有发现,骑兵又多取此式(如T12、T13、T17),说明它是三棱镞中广泛被使用的一种。经实测,尽管这镞的镞首同铤长之比大于1:10(2.7~2.8:9~20>1:10),而秦箭的长度(68~72厘米)、重心位置(3:1)、设羽要求(1:5)等,还基本符合制箭的规范(《周礼·冬官·考工记》)。同时,由弩机伴出的情况看,装有杀翼式三棱镞(Ⅰc)的箭是臂射和弩射并用的。

《考工记》中关于箭镞各部位的长短、轻重的比例,及其对飞行轨道、准度影响(如俯仰、曲折、徐疾等)的论述,为我国古代弹道学的理论奠定了基础。秦镞定型、杆羽随机量制,是长期来战争实践推动的结果,并在《考工记》的基础上又有了进一步的发展。

首先,在这里我们把秦、楚两国的弓制列表比较之(见表七):

按《考工记》载,周弓可分为上、中、下三制,其弓干之长分别合今152.5厘米、145.5厘米、138.6厘米。战国中期的楚弓基本遵循此制,但自中期以后则有了加大的趋势。秦弓虽然也处于这一变化之中,而屈原曾有“带长剑兮挟秦弓”的盛赞之句,足见秦弓在诸侯国武器中的优长之处必定是很突出的。人们知道:弓的性能不仅看干长,更重要的是取决于制弓的材料。据《考工记》载,制弓干材七种,柘(属桑科)居首位,那么秦有“南山檀柘”之饶,必有为弓之便的条件。

其次,文献见载的战国弓弩的张力有“八石”(《六韬·犬韬》)、“十二石”(《荀子·议兵》),射程从“百步”(《孙膑兵法·势备》)到“六百步之外”(《史记·苏秦列传》)。依高奴秦石权折算,一石合61.5市斤,秦“六尺为步”,则前述弓弩的张力合今492斤和783斤,射程分别有138.6米和831.6米。由射程的远近看。显然前者是小弩,后者是大弩。西汉边防军常用的“六石”弩合今328斤,可射远260米[5],从而使我们看到弓的弹力及其射程间的关系。当然,人的目力对于人和车马的有效射程不过200米左右,若超过此数,恐怕只能说是对准人群、营地、城市及巨型建筑物一类大目标了。既然韩国的士卒持的“强弓劲弩”,可以“超足而射,百发不暇止,远者达胸,近者掩心”(《战国策·韩策》),其机械性能是如此良好,命中率是如此之高,而秦弓弩又是如何呢?

《吴越春秋》有“弩生于弓,弓生于弹”之句,正道出弹、弓、弩相继产生的过程。中国新石器时代晚期已发明了弓弩,机件多用竹骨制成。铜弩机一说是发明于春秋代的楚国[6],但山东曲阜鲁国故城遗址M3、M5却提供了战国早期铜弩机的实证,到了战国中晚期即为各国普遍所采用。随着时间的推移,机件也发生了增大的变化。我们知道:望山是瞄准的标尺,它的加高受着射程增加的影响,承弓置箭的木臂加长正是箭杆变化的结果。而弓制改进,弹力加大则是促使诸种变化的基因和决定条件,如长沙扫把塘第138号战国墓的箭全长63厘米,而秦箭达到68~72厘米,二者弩臂对比变化则由51.8增长到60厘米,最长的还有76厘米的。那么,楚弩除弩机后部的一段距离,其钩牙距弩含处是57厘米,仍短于秦箭;至于悬刀增长,望山与弦牙距加宽则是受张力而决定的,因此,不论是“力达十二石”,或是射程“六百步”的“劲弩”,都只能是同“强弓”的出现互为因果的。

秦的弓弩居于承上启下的历史地位,胜于战国弩,而比起汉弩来则显示处于弩机发展史上的前期。汉弩经过对秦弩的改进,大都加上了铜廓,望山加高,甚或有了刻度[7]。作为发射机关的弩机因为有了精度标尺,其命中率就无疑地建立在更加科学的基础上,简直可说是近代枪炮的鼻祖了。

注释

[1]陕西省文管会勘查小组(王学理):《秦都咸阳故城遗址发现的窑址和铜器》,《考古》1974年第1期。

[2]江西省遂川出土秦代的铁铤铜镞80支,但无一铁镞。参见江西省博物馆等:《记江西遂川出土的几件秦代铜兵器》,《考古》1978年第1期。

[3](明)何良臣《阵法·技用》:“凡射之理……镞不上指,必无中理。指不知镞,同于无目。”

[4]1954年,长沙左家公山第15号墓出土的一支战国箭,其首、铤共长19厘米,正是刃长1.9厘米的10倍。箭全长70厘米,按周尺合今23.1厘米计,此数也同“槁长三尺”接近。引自高至喜《记长沙、常德出土弩机的战国墓——兼谈有关弩机、弓矢的几个问题》,《文物》1964年第6期。

[5]徐苹芳:《关于居延汉简的发现和研究》,《考古》1960年第1期。

[6]周庆基:《关于弩的起源》,《考古》1961年第11期。

[7]望山有刻度的汉弩如:刘胜墓的弩机(中国社会科学院考古研究所:《满城汉墓发掘报告》,文物出版社1980年)、东汉永元六年(公元89年)考工令所造弩机(河南省博物馆《灵宝张湾汉墓》,《文物》1975年第11期)。

(二)秦戟之型,分合两便

殷周以来的矛头多作柳叶形和长三角形,在较长的筒形骹上附以环纽。经过春秋战国时的演进,至战国晚期,秦矛也随之变化:刃体由尖锐单薄趋向宽扁而直,骹由长銎变短。銎孔底部同矛长之比,相应由原来伸在矛身中部而变成伸至矛尖。矛骹上,钻有钉孔,以固柲。通体长度则稳定在15厘米左右,矛柄也随之由短增长。

周纬在其《中国兵器史稿》里收录的殷墟铜矛头长25厘米,流落国外的三柄战国矛分别长21厘米,27.4厘米和27.9厘米。有名的越王矛竟长到37.1厘米,上面还有错金的刻铭。后者恐非实战武器,可能是以壮声威的仪仗之物。我们再征之近年出土的铜矛,则可察其演变之迹,如表八:

从上表可以看出,铜矛的发展,其长度虽然是波浪式的,但总的趋势是由长渐短,形制是由多样到单一。这种变化以战国时期最为明显,至秦矛则大致稳定,如“郑韩故城”的铜矛除V式矛仅有一件外,其他80多件矛的形制和长度与秦矛接近,同秦始皇四年(即公元前243年)吕不韦矛更无差别。而秦汉广衍故城铜矛、江西遂川秦矛、秦都咸阳窖藏矛,同秦俑坑Ⅰ式矛比较,更可以说是秦矛定型化了的产品。由此,我以为:直叶扁体铜矛是战国到秦之间秦矛的通行形式。

戈作为格斗的长兵器是在白刃战时用以勾啄的,而戟是在戈的勾啄之外还加上刺的功能,其柄也有长短之分。但秦俑坑戟长3米左右,这大概是苏秦说的“长戟”吧。湖南浏城桥一号春秋墓的短戈长1.4米,长戈3.14米[1]。河南山彪镇一号战国墓水陆攻战纹铜鉴上有执戈、戟者,短者可一手挥斥,长者可过顶有倍,但绝不见有短矛的存在[2]。因为矛属于刺兵,必须双手握持,才能发挥长柄的威力,如果矛柄短于人体,则甚不便。所以,山彪镇铜鉴与成都百花潭战国嵌错铜壶的图像所示均属于长柄矛[3]。

《考工记》载:“庐人为庐器……酋矛常有四尺,夷矛三寻。”郑玄注:“八尺曰寻,倍寻曰常。”按齐尺等于19.7厘米,则酋矛长3.94米,夷矛长4.73米。我们见到的春秋矛有长2.97米的[4],有3.6米[5]的,战国矛有长1.97米的[6]。而秦俑一号坑东端G10战车前的步兵队列中竟出土了一柄前有矛头、后有镦的所谓“长柄矛”,通长6.7米。这不但大大地超过了《考工记》上关于酋矛和夷矛的长度,而且也违反了“凡兵无过三其身”的经验总结。因为人体的高度一般以1.69米计,“三其身”也不过5.07米。如按坑Ⅰ秦俑一般高1.86米算,“三其身”才5.58米。那么,这一支异乎寻常的“长柄矛”既大于夷矛,也比秦矛长了1.12米。其长度,除遗迹变形而加长的这一因素外,但距原长度不会相差太远。作为一柄武器的话,显然不具备实战的价值。不过,根据迹象和位置观察,我以为并非兵器,而是一面旗。截至目前,正因为没有一柄完整的秦矛出土,所以我只好借助同是长柄刺兵的秦铍来推断了。完整的一支秦铍,长3.82米。可见这数字,应该是秦刺兵的通用长度。最长者,也不过5米左右。

自殷周以来的以车兵为主的战斗方式转向战国时期以步骑为主的这种变化,促使了矛体在实战中趋向统一,矛柄也随之加长。从秦矛的外观上看,不但刃直骹粗,截面作菱形扁体,而且制作坚利精工;从布阵的兵器配备上讲,除弩兵、骑兵,无一例外地挽弓弩、挟长剑,而戈、矛这类长兵器则出于车士和步兵的行列里,如残长4.3米者出自坑Ⅱ·T15战车近旁。此种情况,表明了战争方式的改变引起武器本身的变化及其在阵战中配备的变化。由此可见,武器同战争方式有着桴鼓相应的关系。

注释

[1]转引自杨泓《战车与车战》,《文物》1977年第5期。

[2]郭宝钩:《山彪镇与琉璃阁》,科学出版社,1959年。

[3]四川省博物馆:《成都百花潭中学十号墓发掘记》,《文物》1976年第3期。

[4]转引自杨泓《战车与车战》,《文物》1977年第5期。

[5]陕西户县宋村春秋早期秦墓出土的矛柲长332.4厘米,径2.5厘米。如果加上矛头,长可3.6米。见《文物》1975年第10期。

[6]转引自杨泓《战车与车战》,《文物》1977年第5期。

(三)长剑型秦剑

秦剑窄而长,突破了春秋战国时期“短剑”的体制,创出中国青铜剑的“长剑”型。

秦俑坑出土完整的青铜剑,长83~94.4厘米,身宽3.14~3.6厘米,状如兰叶,其脊、从、锷构成对称的扁状八面体,加之冶金成分配比合适,就使得它不但坚硬,而且具有韧性。还由于剑身前端的刃部稍稍内收,再加上薄脊而锐利的剑锋(锋的夹角48°~65°),就大大地增加了剑的穿刺力量。

锋利的长型剑的出现,也是长时间演进的结果。从继承到创新,它既有曲折上升的连续性,也带有时代特征的烙印。我们无妨选一些秦以前各时期的铜剑,就其长度比较之,如表九。

从表九中我们清楚地看到:青铜剑随时间的推移而剑身逐渐加大,宽度也跟着变窄。人们很自然地将这些剑分为短剑和长剑两型,而春秋战国之交的铜剑变化之大概是二者的过渡型。要探求青铜剑的这种发展变化,还是要把它放在“一定的历史范围之内”[1]去考察,才有可能认识它。

在奴隶制的西周时期,铜剑的问世也很自然地打上了深深的阶级烙印,成了表示身份和等级高下的指示物之一[2]。那时,只有大大小小的奴隶主贵族才有资格带剑,如陕西宝鸡茹家庄周墓的主人*(左弓右鱼)伯是位诸侯级人物,其葬仪就充分体现了奴隶制的礼乐制和丧葬制。在诸多的随葬品中,就有2柄铜剑和8件铜戈。但9名男女奴隶不但身无长物,连自己青春年少的躯体都成了为奴隶主*(左弓右鱼)伯殉葬的牺牲品[3]。河南陕县上村岭虢国墓地曾出土铜剑4柄,无一例外的是出自虢国贵族墓之中。其中有两柄剑,即是虢太子的专用佩剑[4]。不难想象,身佩光闪闪的利剑,不仅显示出贵族阶级豪华富有,而且对奴隶和下属也表现得威风八面,具有一种威慑的力量。所以,人们从这些例子中也不难意识到:剑的政治作用,早已大大地超过了它自身的实用价值。也难怪宝剑同这些统治阶级人物的关系,有如以影随形,不可须臾脱离。

需求刺激生产,于是人们对铸剑和剑的装饰就刻意追求起来。我们知道,春秋时代的吴越是以铸剑独负盛名的,接踵而至的楚、韩也创出了名冠天下的声誉。从出土和传世之物看,这些国家的遗品确是一些名贵之作,但都长在30厘米左右,均属于“短剑”型。随着步、骑兵在战场上地位的上升、近战格杀的展开,更由于冶铸技术的精进,青铜剑的形制也发生了急骤的变化。其长度由原来三四十厘米增加到六七十厘米,战国末期下至秦代,青铜剑竟长近一米了。剑的宽度也跟着变窄,即由五厘米左右减到了三厘米许。剑的穿透力与格刺功效,在这里得到了充分的展现。

注释

[1]列宁:《论民族自决权》,载《列宁选集》第2卷。

[2]1956~1957年长安张家坡周墓出土铜剑1柄,1974年北京琉璃河周墓出土3柄,1975年北京昌平白浮木椁墓又出土6柄。这些都是我国发现最早的铜剑,材料分别见《沣西发掘报告》,文物出版社,1963年;《考古》1974年第5期、1976年第4期。

[3]宝鸡茹家庄周墓发掘队:《陕西省宝鸡市茹家庄西周墓发掘简报》,《文物》1974年第4期。

[4]中国科学院考古研究所:《上村岭虢国墓地》,科学出版社,1959年。

(四)陶甲所反映的防护设施

秦俑的陶甲固然为人们提供了战国以来甲衣的具体形象,但也更多地反出秦防护设施的特点。

对于古代存在甲衣与否的问题,已无疑问。甲介虫的硬壳,猬的刺,兽的角、爪均会启迪人们借以自卫的常识,所以刘熙《释名·释兵》说:“甲,似物有孚,以自御也”。但甲是什么样子,人们都因“甲”、“介”、“函”、“铠”的不同称谓而感到茫然。

作为战士的护身装备,由殷周到春秋,乃至下迄战国时代,还是用整块兽皮(如犀兕)裁制。人们把这种皮衣谓之“皮甲”或“革铠”。苏秦说起韩国的士卒,提到装备有甲盾、“鞮鍪”(首铠,即胄)、“铁幕”(护臂胫的铁衣)等。《吕氏春秋》中,也有中山国人“衣铁甲操铁杖”抵抗赵国的话[1]。这说明至迟在战国时代已经出现了铁制铠甲,遗憾的是至今没有一领完整甲衣实物的发现。秦始皇陵园甲库坑出土的石铠甲和兜鍪,提供的是形制材料[2],而河北县燕下部第44号墓出土一顶由89个铁札叶片穿缀的兜鍪(胄),却为我探讨春秋战国时代甲胄的质料问题提供了一个重要的线索[3]。

秦俑身上雕塑的铠甲,虽属陶质的模拟品,但从形装和绘彩上显示出它是金属制成札叶的。不过,7种形式的铠甲全系上甲衣。其构成,综合起来是由前甲(护胸甲)、后甲(护背腰)、披膊(肩甲)、盆领(护颈项)、臀甲和手甲几部分组成。当然,也因兵种及身份的不同而甲衣的形制有所区别,如步、弩兵和车士之甲多由前后甲和披膊三部分编缀;骑兵甲衣长仅及腹,却无披膊;车御多出臂甲、手甲,甚或有盆领;“将佐”的甲衣是革、札结合的“花甲”,即胸、背、肩似为皮革、腹及后腰的中心部分是金属的小札叶,而且前甲呈倒三角形长垂膝间,后甲衣摆平直齐腰,胸、背、肩的皮革上缀以“带头花”;至于仅有前甲者,胸、背为皮革而腰围和披膊嵌附小札叶者则表示着另一种身份。

从秦俑的整个防护设施看,表现了这样一些特点:第一,陶俑著战袍,或袍外套铠,而马无具装;第二,甲俑仅著上甲衣而无下甲衣,下部穿“胫衣”、“跗注”或缠以“行縢”;第三,无胄(盔)及盾的出现。

注释

[1]语出《吕氏春秋·贵卒》。河北平山中山国M1出土方形铁盘和铁足大鼎,即反映出中山国冶铁手工业的发展。其铜方壶铭刻“氏(是)吕(以)身蒙幸(皋)胄,*(左朱右戈)(诛)不*(上巛下心)(顺)”,足见《贵卒篇》所言非虚。简报见河北省文物管理处:《河北省平山县战国时期中山国周墓发掘简报》,《文物》1979年第1期。

[2]陕西省考古研究所:《秦始皇陵园考古报告》(1999、2000、2001~2003),科学出版社(2000年)、文物出版社(2006年、2007年)。

[3]河北省文管会:《河北易县燕下都第44号墓发掘简报》,《考古》1975年第4期。

(五)兵器制造技术

从以上粗略的分析中,也可以看到统一前后秦兵器及其士卒防护设备的一般情况。恩格斯说:“暴力的胜利是以武器的生产为基础的,而武器的生产又是以整个生产为基础的。”(恩格斯:《反杜林论》)战国时代,群雄并立,兵革不休,“争锥刀之利,杀人若刈草”。战乱破坏生产,给人民带之以无穷的灾难。结束这种“兵革乱浮云”的局面,统一天下,就成了社会各阶层的一致要求。频繁的战争现实需要有锐利、坚韧、杀伤力大的先进武器,而各国从实战出发,竞相发展军工生产。秦国在商鞅变法之后,生产关系适应生产力发展的需要,军备生产也必然得到足够的发展。

秦兵器的冶铸、加工和表面处理工艺,都达到了相当高的造诣。287号秦剑铜占74.6%,锡占22.13%,为3∶1稍强,符合《考工记》关于“大刃之齐”的配比要求,因此组织细化,洛氏硬度达到22°~24°,同四川涪陵小田溪战国剑相比,无疑是一个大进步[1]。秦镞首的锡量为11.44%(281号)~11.7%(270号),不及合金的1/8,大大少于“五分其金而锡含二,谓之削杀矢之齐”的规定。但其含锌量分别是0.38%和0.28%,都大于剑的含锌量,这样做的结果同样能够获得加强刃力,调剂各成分间刚柔相济的关系,从而弥补了锡量的不足[2]。

秦剑、矛、镞等兵器,成形规整,而且戈、矛的光洁度都在9▽~10▽左右。且在选出的标本表面,有一层致密的、厚10微米的氧化层。同样的例子,是在汉刘胜墓有经过这一工艺处理的箭镞。可见经过铬盐氧化处理过的秦兵器,绝非偶然出现的孤证。这一做法,目的在于增加其抗腐耐磨的性能[3]。应该说,铬盐氧化处理技术,是我国古人对世界冶金史的独特贡献[4]。

由于秦兵器在制造过程中,组织严密,分工细密,技术纯熟,又在严厉的考核和惩罚制度下[5],不断改进工艺,使技术水平和生产水平在春秋战国以来的基础上又有了新的提高,使秦兵器的制造达到青铜兵器铸造史上的顶峰。

历史上往往有很多矛盾的现象,形成一种错综复杂的关系。统一六国前后,秦的青铜兵器确属精工之作,但关东六国在生产铜兵器的同时,其铁兵器生产则呈现出一种更为壮观的局面。春秋战国以来铁器已经登上了历史舞台,各国竞相以铁兵器装备自己的部队,楚的“宛钜铁釶,惨如蜂虿”,出土的铁剑竟长达1.4米,比当时最长的青铜剑还要长出一倍!实际上,楚国在春秋时期已能制造经过反复锻打、含碳量只有0.59%左右的钢剑来[6]。韩国的冥山(今信阳东南)、棠溪(河南西平县西)、邓师(河南孟县东南)、宛冯(河南荥阳)等地生产的钢铁剑戟,可以“陆断马牛,水击鹄雁,当敌即斩”,士卒都穿着铁制甲胄(《史记·苏秦列传》、《战国策·韩策》)。燕下都第44号墓出土包括剑、矛、戟、刀、匕等及兜鍪在内的铁兵器62件,其中完整的铁剑8件,多数长及104厘米[7]。经金相鉴定的三柄燕剑中有两件即属钢质,而且刃部是经过淬火处理的高碳钢[8]。当时,即如中山国这样的小国也能使用铁甲、铁仗在作战,足见至少在关东各国已很普遍地使用了铁制兵器。

战国时代,用块炼法得到海绵铁,再用增碳的办法制造高碳钢,并且掌握了淬火技术。关东诸国用当时这种最先进的冶铸技术制造钢铁兵器,并用来装备自己的队伍,可说是历史性的一大进步。相比之下,秦国确实略逊一筹。虽然秦也曾把铁用来制造生产工具,也有极少的铁镞和铁铤铜镞,但我们只能认为它是铜铁交替进程中的并存现象罢了。秦兵器发展所达到的高度也只能就青铜兵器而言,不论它的形制和冶铸术是如何的进步,但绝不意味着它优胜于关东诸国的铁兵。像秦剑之长是铜剑之冠,但较之楚、燕之钢铁长剑却是小巫见大巫。只能说它受到自己条件的限制,只有吸收别国之长,为己所用,从而才创制出适应那个时代的产品,至于秦以铜兵战胜六国的铁兵,统一天下,那却是另一个需要讨论的问题了。

注释

[1]小田溪战国剑经化验,铜占82.21%,锡占14.67%,其中锡只及合金的六分之一。显然,质软于秦剑,见四川省博物馆等:《四川涪陵地区小田溪战国土坑墓清理简报》,载《文物》1974年第5期。

[2]王学理:《秦俑坑青铜兵器的科技成就管窥》,《考古与文物》1980年第3期。

[3]河北满城县的西汉中山靖王刘胜墓出土的铜三棱箭镞,经过X光荧光分析及电子探针检查表明,在表面进行过含铬化合物处理。见中国社会科学院考古研究所等:《满城汉发掘报告》,文物出版社,1980年。

[4]德国于1937年,美国于1950年、1954年和1958年分别在联合国列为专利。其专利号依次为691903、2507956、2851385。引自北京钢铁学院:《中国冶金简史》。但中国在两千多年前的秦代,就掌握了铬盐氧化处理技术。

[5]秦兵器的制造权掌握在国家之手,中央由相国(相邦),地方由郡守督造,分别在首都或郡治的官府手工业作坊里进行。如相邦义戈铭:“十三年,相邦义之造,咸阳工师田,工大人耆,工樻。”秦对工匠则实行着循名责实的考核和惩罚制度,《吕氏春秋·孟冬季》载“物勒工名,以考其诚。工有不当,必行其罪,以穷其情”。《睡虎地秦墓竹简》秦律中亦有此一残酷的律条。

[6]湖南省文物工作队:《长沙、衡阳出土战国时代的铁器》,《考古通讯》1956年第1期。又:郴州市马家坪M2也出铁剑1件,长1.4米,见《考古》1961年第9期。钢剑见长沙车站建设工程文物队:《长沙新发现春秋晚期的钢剑和铁器》,《文物》1978年第10期。

[7]河北省文物管理处:《河北易县燕下都44号墓发掘报告》,《考古》1975年第4期。

[8]北京钢铁学院:《易县燕下都44号墓葬铁器金相考察初步报告》,《考古》1975年第4期。

三 几个相关问题的探讨

(一)秦兵器主要用铜非铁的原因

秦俑从葬坑出土的兵器,除长骹扁体铁矛1件、铁镞1件、铜镞铁铤4件之外,其余的绝大多数都属于青铜制品。这一情况,同春秋战国以来铁器的广泛应用,关东诸国已用铁兵器武装自己队伍的情况很不协调。究竟这是什么缘故呢?

在探求秦国用铁器历史时,我发现其农工工具多用铁铸造,而兵器多用青铜制作,究其原因,以为有如下诸种因素不能不加以考虑:

第一,秦国地处西北,产铁地较少,矿床的地表部分贫瘠,而又多呈鸡窝状分布。现在已知的陕西几处铁矿,如略阳、汉中、韩城等地,从开采到冶炼,在当时的秦国确实还存在着不少的困难。据《三秦记》载,兰田川产铁,《山海经》记岐山下多铁[1]。但是,汉代才在郑(今华县)、夏阳(今韩城)、雍(今凤翔)、漆(今邠县)、沔阳(今勉县)等五处设立铁官(《汉书·地理志》)。《后汉书·郡国志》所记雍、漆、沔阳三地,显系前汉产铁地的延续。至于《通志》引《西山经》说小华山西八十里符禺之山其阴多铁,西英山、西竹山、乌山之阴也多铁,是否已经开采并冶炼,现尚难骤断。

相反,华北、华中、华南一带在古代却是以产铁丰富而闻名。据统计,《山海经》中有明确地点的产铁之山有34处(其中西山8、北山6、中山20),分布于今之陕西、山西、河南、湖北和湖南五省,其中以韩、楚等诸侯国为多,而有明确地点的也多于他处。魏在今山西一带冶铁,一直延续到汉代,故汉在安邑(今山西夏邑西北)、皮氏(今河津县西)、绛(今曲沃县)等处均有铁官之设。赵之邯郸、楚之宛(今河南南阳)早以冶炼而著称,楚有“宛之钜铁,施钻如蜂虿,轻利剽遫,卒如熛风”(《史记·礼书》)。特别是韩之冶铸地点就更多了,光生产剑戟的8个地方就博得“天下宝剑韩为众”的赞语。河南省的西平县酒店、新郑县“郑韩故城”内仓城、登封县告城镇(韩国古阳城)均发现战国时期的铸铁遗址[2]。在燕、齐等国故都也都有生产铁器遗址的发现。这些国家早已把铁兵器用于战争,而秦国的铁兵器生产却大大地落后。不但铜、锡要来自江南,而且到秦始皇时代也仍然要佩带楚地所产的“太阿之剑”[3]。正因为秦国铁兵之缺乏,秦昭王临朝才有“吾闻楚之铁剑利而倡优拙。铁剑利则士勇;倡优拙则远虑。以远虑御勇士,恐楚之图秦也”之叹(《史记·范雎蔡泽列传》)。从考古发掘材料看,秦国在铁器的生产和使用上,远远不如楚、燕和中原各诸侯国。

第二,秦国受到地理条件的限制,未能广泛地使用钢铁兵器。固然在凤翔县高庄秦墓中曾出土铁剑5把,有长达105厘米的,但这是“秦统一前后的遗物”。作为孤证,这很难说明它即是秦物。因为在发掘朝邑北寨子、咸阳黄家沟的几十座战国秦墓中,并未发现铁的兵器。西安南郊,在1989年至2003年发掘的500多座秦墓中,出土铁器只有87件。其中竟无一件铁兵器。除了8件农工工具外,铁带钩竟有25件,占了28.7%。可见秦国铁之缺少,在时人眼里把它作为显示富有的装饰品。即使是临潼上焦村和凤翔高庄这些秦贵族墓中的随葬品也是以陶器、铜器为主的。秦俑坑是以军事题材为内容的模拟物,无疑是一座武库,按理说铁兵器应当为数不少。但遗憾的是在4万多件兵器中,发现的铁矛只有1柄,而铁铤铜镞也还只有五支。由此可见凤翔长铁剑和秦俑坑铁矛产自秦国的说法,使人生疑。如果把它看作六国的“上品”或俘获之物,也不是不可以。那么,由事实引出的结论只能是这样的:秦在“耕战政策”推动下把铁多用于制造生产工具和部分生活用品;而在兵器制造上,则沿用已有的基础,发展青铜兵器,从而创出新水平。所以,我说关东六国的铁兵以其优胜见长的时候,秦国的铜兵却正处于自己的盛期。

第三,秦统一天下之后,曾“收天下兵,聚之咸阳,销以为钟鐻,金人十二,重各千石,置廷宫中”(《史记·秦始皇本纪》)。销毁兵器铸造成铜人,标记战功,粉饰升平,是诸侯国还多用铜兵的又一注脚。而对缴获的铁兵器是否改作生产工具,因史无明载,只能说是“有此可能”。但在当时,停息了战争,自然无须讲求武器的研制和大量生产,这大概也属于事实。虽然秦始皇曾经五次出巡,七次刻石,修筑驰道,对被推翻政权的割据势力保持着高度警惕;也曾派大军北逐匈奴,南击百越,但仍沿用着原有兵器[4]。此时此刻,秦统治者把自己的注意力和更多的人力、物力投入到修建阿房宫和骊山陵墓的浩大工程上去。所以,作为从葬的秦俑坑使用的兵器也只能是当时现成生产的,无须弃铜而用铁。

据此,我们能否得出这样的一个结论,即:秦国在自己的发展历程中,直至统一天下后,其所用兵器仍然是以青铜兵器为主,而铁兵器尚不普遍,即已灭广。只有继起的西汉时期才最后排除了铜兵器,采用了先进的钢铁兵器。

注释

[1]均由《后汉书·郡国志》转引。

[2]中国历史博物馆等:《河南登封阳城遗址的调查与铸铁遗址的试掘》,《文物》1977年第11期。

[3]《史记·李斯列传》。太阿是春秋时吴越的铸剑名匠干将欧治子所铸的剑,亦名“泰阿”。见《越绝书·外传记宝剑》。

[4]江西省遂川出土秦代的铁铤铜镞80支,但无一铁镞。参见江西省博物馆等:《记江西遂川出土的几件秦代铜兵器》,《考古》1978年第1期。

(二)驷马战车反映着车战历史的影子

秦俑从葬坑中有为数可观的驷马单辕战车,同武士俑群结合,或自成单元,或同其他兵种混编,极有章法。因为战车这个运载工具,作为当时军队战斗的凭借,同兵器结合在一起,成为彼此有联系的统一体。那么,在此就有必要讨论一下车战的历史地位及战车同其他战斗方式的更替与配合问题。

殷周以迄春秋时代,都用战车排列成较为整齐的、大排面密集的车阵进行车战。到战同时期,随着封建主义生产关系的确立,军队的组成成分也起了质的变化;同时,生产力的发展也给军队提供了新的更为精锐的武器装备,特别是钢铁武器的采用和远射程武器——弩的普遍推广,战场上除车兵之外,还有了步兵、骑兵和弩兵。在战争实践中,古老的车兵越来越显示了它不可克服的劣点:行动滞缓,不便实行快速突袭的军事行动;也不宜在复杂地形上的遭遇战,因为它要求战场平阔;单纯的车对车交战,如果在冲击中,某一方的车阵被冲乱,车毁马伤,就再难以重整队伍。所以,这种车战的结局是胜负立现的,如春秋时期的楚、晋城濮大战(公元前632年)、邺之战(公元前597年)都是当日立见分晓的。即使吴、楚的伯举之战(公元前506年),吴军长驱直入楚都——郢,前后也不过十天。可是到了战国时代,情况就大不相同了,战争方式由步兵、骑兵的野战和包围战代替了整齐的车阵的冲击战,双方投入的兵力可以多达五六十万人,进行着残酷的争夺战和旷日持久的攻坚战,如公元前307年,赵武灵王“以二十万之众攻中山,五年乃归”(《战国策·赵策》)。公元前260年,秦、赵的长平之役,光坑杀的赵卒就有四十万,“秦虽大胜于长平,三年然后决,士民倦”(《吕氏春秋·应言》)。像这种用兵多、战场地形复杂、费时而激烈的战争,是单纯的车战难以适应的。战车不能胜骑,也难于抵御穿透力强、密如雨丝的弩射,不可避免要退出历史舞台。

事物发展的规律总是新胜于旧,优胜劣败。奴隶社会那种以车战为主的战争方式逐渐在让位于步、骑兵的野战。而秦俑坑还可看到车兵队列,这能否说它依然是秦兵装备的历史影子呢?在这里,我们必须弄清这样几种情况:第一,秦俑军事序列已不再是单纯整齐的车阵,而是包括了步、弩、骑、车几个兵种组成的阵容;第二,布防中用车已异于此前的定制,如前后步卒数目不定,车单独编列,步兵随军,却又有骑兵殿后;第三,秦俑三坑中都杂有战车,正反映了把战车当作战斗手段之一而非唯一手段的历史事实。那么,战车在步、骑阵战中保留着自己的位置,随时间的推移和战斗方式的变化,其作用大致不外乎两种:

1.因地制宜,量机配合。战国以来军事家根据车、骑、步(特别是弩)的作用,总结出车能以“陷坚阵,要强敌,遮走北”,骑可“踵败军,绝粮道,击便寇”,步兵则用于“坚阵疾战”(《六韬·均兵》)。所以,孙膑指出:“车骑与战者,分以为三,一在于右,一在于左,一在于后。易则多其车,险则多其骑,厄则多其弩”(《孙膑兵法·八阵》)。车兵成了多兵种之一兵种,车战成为总战法之一种战法,而这些又服从于总体战争,是配合性的军事行动,显非单纯的车阵战可以比拟。

2.由车战到步、骑野战的转变过程中,车的战斗作用逐渐转向行则辎重、驻则为营的性质。这一点虽然在秦俑阵营中,表现得还不那么明显,仅见64乘战车单独编列,这正说明它是战斗手段转变和发展中的一种并存现象。我们只有从总体战争着眼看它的作用,才不致将前后二者截然分开。

最后,应当指出的是:秦俑坑的单辕驷马战车的存在,正是旧时代遗留下的尾巴。只有汉代双辕车出现后,这种单辕车才真正为历史所淘汰。

(三)兵器“刻久”与“寺工”

云梦秦简有文:“公甲兵各以其官名刻久(记)之,其不可刻久者,以丹若漆书之。”(秦简《工律》)。秦俑从葬坑出土的戟内、剑身基部、矛骹和铍身上,都铸或刻着“寺工”二字,另见铍鞘和坑Ⅰ车马器上还朱书“寺工”二字两处。

“寺工”只铭及兵器和军械,为他物所少见。看来,这是关涉到铸造兵器的权限问题。

经查阅,此前见载“寺工”的有11处:一、咸阳塔儿坡寺工师初壶[1];二、“二年寺工詟金角”残戈[2];三、“二年寺工詟金角”钩戟[3];四、长沙出土四年吕不韦戈[4];五、西安三桥出土“寺工献”羊头车軎[5];六、敦煌汉简文“盾一完,神爵元年寺工造”[6];七、“寺工”印[7];八、汉池阳“上林寺工”宫镫[8];九、汉“永光四年(公元前40年)寺工弘”行镫[9];十、《愙斋集古录》收有汉竟宁元年(公元前33年)的雁足镫;十一、《文物》1982年第9期刊登茂陵从葬坑出土未央宫之竹节铜熏炉,系建元四年(公元前137年)“寺工造”[10]。在这些有“寺工”铭记的器物中,属于兵器4件、车马器1件、量器1件。而秦器又占5/6。

有说“寺”是地名。但古籍中无“寺”地的记载。实际上刻铭中的“寺工”都同兵器、军用车马器发生关联。在始皇陵园多有冠“寺”的陶文发现。如果以“寺”地“工”某来解答的话,则有不能通释之嫌。

《说文解字》:“寺,廷也。”《说文通训定声》引《三仓》:“寺,官舍也。”《汉书·元帝纪》师古注:“凡府廷所有皆谓之寺。”所以,以“寺”命名的官署就像太仆寺、大理寺、鸿胪寺等即是。在此,我以为单书“寺工”者,指的是设立于京师专门从事军工生产的官署,也可作为中央官营作坊“百工”(官工)的统称。“寺工□”中的“寺工”,即官营作坊的工匠某人。《汉书·百官公卿表》:“少府,秦官”,属于管手工业生产和“掌山海池泽之税”的政府机构。“寺工”在秦自然属于少府,在汉代则是少府的属官上林的官工之寺,故汉器多为“上林寺工”所造。可见“寺工”在秦汉两代是通有的。

武器的制造权严格地掌握在国家之手,民间是不得私铸的。“寺工”专事军工生产,而代表秦政府进行督造的则是相邦(丞相),铸制地点多在雍、栎阳、咸阳等秦的首都,藏之于诸武库[11]。而由郡守替国家督造的,其数量以上郡为最多,其他地点见有漆(今陕西葭县)、高奴(今陕西延川)、图等,他如蜀郡[12]、河东郡的临汾[13]、陇西郡的西县[14]都有制造。藏之于武库,如蜀郡“武”、临汾库、陇西郡“武库”等。这里的“武”与“库”都应是“武库之”之省。当然,武库不仅藏器,而且造器(设有库冶作坊)。那么,秦俑坑的实用武器实际也是产之于首都咸阳王廷之作坊而藏之于武库的,俟装备秦俑时才运来入于地下的。

注释

[1]咸阳市博物馆:《陕西咸阳塔儿坡出土的铜器》,《文物》1975年第6期。

[2]端方:《陶斋吉金录》;邹安:《周金文存》。

[3]端方:《陶斋吉金录》;邹安:《周金文存》。

[4]作铭:《最近长沙出土吕不韦戈铭文》,《考古》1959年第9期。

[5]朱捷元:《介绍陕西省博物馆收藏的几件战国时期的秦器》,《文物》1966年第1期。

[6]劳干:《敦煌汉简校文》,商务印书馆,1947年。

[7]陈介祺:《十钟山房印举》。

[8]刘体智:《小校经阁金文拓本》。

[9]端方:《陶斋吉金录》。

[10]咸阳地区文管会等:《陕西茂陵一号无名冢一号从葬坑的发掘》,《文物》1982年第9期。

[11]秦都咸阳出土铜器铭刻“北库”二字,见陕西省博物馆、文管会勘查小组(王学理):《秦都咸阳故城遗址发现的窑址和铜器》,《考古》1974年第1期。山西省又检选出“五年相邦吕不韦”戈,铭刻“武库”、“少府”,见张颔:《检选古文物秦汉二器考释》,《山西大学学报》1979年第1期。

[12]于豪亮:《四川涪陵的秦始皇二十六年戈》,《考古》1976年第1期。

[13]江西省博物馆等:《记江西遂川出土的几件秦代铜兵器》,《考古》1978年第1期。

[14]王红武等:《陕西宝鸡凤阁岭公社出土一批秦代文物》,《文物》1980年第9期。

(四)秦制造兵器的下限年代问题

根据铭年兵器的发现,在这里姑先推论秦制造兵器的下限年代问题。

秦俑坑出土16柄铜铍,其铭年自十五至十九年连续,书体也草率急就(图Ⅱ-10:6~9)。伴出兵器还有三、四、五、七年吕不韦戟(图Ⅱ-10:2~5)。那么,这些年号是秦始皇作为秦王时的制造年号,应是毋庸置疑的。

解放后出土和发现的秦戟(戈)计有20件之多,其中除了秦俑坑试掘初出土过一柄素面无文铜戈[1]、宁夏固原出的一柄素戈[2]、内蒙秦汉广衍故城秦昭王十二年“上郡守寿”戈[3]、宝鸡凤阁岭之昭王廿六年“陇栖(西)守□”戈[4]等外,属秦始皇时代是秦俑坑的三年、四年、五年、七年“寺工”的吕不韦戟,长沙左家塘的四年“寺工”吕不韦戟[5],山西检选之五年“少府”戈[6],宝鸡检选之八年“诏事”戈[7],广州罗岗之十四年“属邦”戈[8],江西遂川之廿二年“临汾守曋”戈[9],四川涪陵之廿六年“蜀守武”戈[10]等。前列举之“寺工”、“诏事”诸戈的刻铭已清楚地表明:代表中央政府督造兵器的是“相邦吕不韦”,故也可统称“相邦戈”或“吕不韦”戈。至于各郡的兵器督造者,则是各郡的最高行政长官——郡守。

邹安在《周金文存》卷六里收有“三年寺工詟金角”戈的内部,在其右侧有铸铭“寺工”二字,这同秦俑坑“寺工”戈的字体完全相同,长沙左家塘的四年戈也刻有“寺工詟”字样,也应属吕不韦督造。按照秦戈的文例——刻铭在内之内侧,仅在外侧刻或铸一两个字。那么,“寺工詟金角”残戈和钩戟都应是秦始皇二年(公元前245年)所铸。

在过去的著录中,有把戈称作戟的。于是便产生了孰戈孰戟之争,弄得戈、戟不分。歧异之由,概因戈、矛同装一柄,后来木质的或“积竹柄”腐朽,使二者分离,已不如戈、矛同体的戟那么好认了。瞎子摸象,各执一说。秦俑坑出土的几柄吕不韦戟,若不是有柲迹的存在,也会有争论的。至于分称,也未必错,因为这种戟本来就是戈和矛的结合物,它既是单体的一柄长柄兵器,又可组成复合兵器。

现在,我们可把秦始皇时铸造的铜戈按照年代排出它的序列如表十:

从上表结合铭年的秦铍、矛等可以看出:第一,铸造地点除秦中央政府所在的首都之外,郡铸的仅涉及蜀郡、河东两郡,而此前则以上郡为最多[11],漆垣(陕西葭县境内)当是一处延续时间较久的兵器制造中心。第二,从秦始皇执政期间到秦二世元年,几乎是连年铸造兵器的,铸地不是在中央,就是在地方。至于中间有缺年,究竟原来如此,还是尚未发现,拟或是中央与地方轮番更铸……这就有赖于今后地下文物的出土来说明了。第三,秦统一后仍然制造兵器。虽然至秦亡的近十四五年间的铭文兵器仅发现有3例,但同秦始皇销兵铸鐻、夷毁川防、五次出巡安抚天下的行动联系起来看,就很能说明这样一个问题:因没有大的战争存在,社会处于一个相对稳定的时期,故而不需要大量的武器生产(作为长兵器是如此,而远射与短兵器也当与之相当)。但毕竟不能忘战,所以还不能停止武器的制造。

注释

[1]1974年,临潼县晏寨公社西杨村农民打井时出土了秦俑残片。县博物馆赵康民根据水保员房村民的报告,立即赶赴现场进行清理。此铜戈原物即存临潼县博物馆。

[2]宁夏博物馆钟侃:《宁夏固原出土文物》,《文物》1978年第12期。

[3]崔璿:《秦汉广衍城及其附近的墓葬》,《文物》1977年第5期

[4]王红武等:《陕西宝鸡凤阁岭公社出土一批秦代文物》,《文物》1980年第9期。

[5]作铭:《最近长沙出土吕不韦戈铭文》,《考古》1959年第9期。

[6]张颌:《检选古文物秦汉二器考释》,《山西大学学报》1979年第1期。

[7]李光军等:《咸阳博物馆藏的两件带铭铜器》,《考古与文物》1983年第6期。

[8]广州市文管会:《广州东郊罗岗秦墓发掘简报》,《考古》1962年第8期。

[9]江西省博物馆等:《记江西遂川出土的几件秦代铜兵器》,《考古》1978年第1期。

[10]于豪亮:《四川涪陵的秦始皇二十六年戈》,《考古》1976年第1期。

[11]上郡制造的兵器已发现数十件,其中秦昭王时的上郡戈有十二年和十五年的“上郡守寿戈”及四十年的“上郡戈”。秦始皇时期的矛、戈、戟铭年有二年、三年、五年、六年、七年、十年、十二年、十五年、二十五年、二十七年、四十年等。

解读秦俑:考古亲历者的视角/王学理著.—北京:学苑出版社,2011.9