您现在的位置:首页 > 研究论著 > 解读秦俑:考古亲历者的视角

兵器篇 贰 秦代长兵矛、戈、戟——白刃格斗中的利器

王学理

战国末期,随着步兵和骑兵采用新战术的需要,长柄兵器的矛、戈、戟也就成了战士手中进行格斗的有力武器。而这些兵器的本身也在历史长河的演进中改变着自己,使得更适合近距离格斗的需要。

秦的长兵器既遵循冷兵器发展的一般规律,但也受到政治、经济、技术等条件的制约,从而在利战的前提下创造出自己的特色来。

一 矛史追踪

(一) 一种长寿兵器

旧石器时代的先民采摘野果时,使用的工具或方式有两种,一是用石块投掷,二是用木棍击打;而猎取野兽时,则用尖状的木棍投刺。后来,人们在木棍的前端装缚上带尖的石头和兽骨,其杀伤效能无疑地比前大大地增加了。新石器时代遗址中常见用石矛头或动物骨角制作的矛头,这显然是原始人群所用长矛的遗留物。

至于使用铜矛头,那是历史进入文明时代,人们掌握了冶铜技术之后的事。古埃及和两河流域的绘画和碑刻,给我们提供了最早使用长矛的证据,距今大约有5000多年的历史。拉美西斯二世的步兵中建有长矛队,亚述军队也把长矛作为自己主要的武器之一。在乌尔王朝(约公元前27~前26世纪)的王陵中,殉葬的战士就装备有斧、匕首和长矛。波斯帝国虽然用弓、梭镖、长矛、剑、狼牙棒、匕首和投石器装备自己的士兵,但却败于希腊的军队。因为希腊的重步兵训练有素、进攻性的方阵由“有纵深的长矛手横队”所组成,前面几排士兵举矛向敌,后几排士兵把长达1.8~2.7米的矛架在前排士兵的肩上,这就使得敌人无隙可乘。公元前4世纪时,国王腓力二世把使用长矛的战斗队形发展到了极峰,这才产生了历史上有名的“马其顿方阵”[1]。

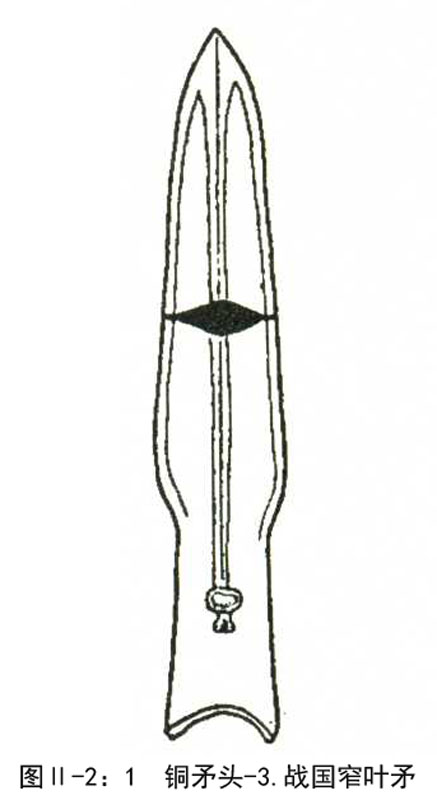

中国古代历史同样经过了使用石矛的阶段。夏代用何种矛,还没有出土实物的确证。而青铜矛登上战争舞台的历史,至少可以追溯到公元前16~前11世纪的商朝(图Ⅱ-2:1)。甲骨文中的“束”字,实际上就是一杆矛的形象。在河南安阳侯家庄的商王墓墓道中,曾出土有大量的铜矛,每捆有10枝,这些应当是商王亲兵的武器。殷墟西区,在1969~1977年发掘的中、小型墓群中,出土阔叶铜矛70件。这些铜矛,都是些实战兵器。可分成7式,其中有60%的矛叶呈亚腰形,也有骹上附双纽,身作前锐后宽的等腰三角形[2]。江西吴城的商代遗址中出土一件铜矛头,竟长达37厘米[3]。

周矛,则有着骹变短、刃加长的趋势。而且矛从当时有酋矛和夷矛的区分上看,显然已有了车兵和步兵用矛的不同。湖北随县曾侯乙墓出土的战国早期铜矛,用积竹柄,一般长3.2~3.8米,最长的有4.36米[4]。

从战国时期开始,就较多地使用了钢铁矛,而且从名称到形式也有了多样的变化。南阳的“宛钜铁釶,惨如蜂虿”(《荀子?议兵》),在战国享有盛名。西汉时,因为骑兵成了军队的主力,于是就出现了一种称为“矟”(“槊”)的长矛。晋代以后,矛变为枪。唐代有漆枪、木枪、白头枪和朴头枪四种(《唐六典》)。宋代的枪更是种类繁多,竟多达18种[5]。

尽管自宋之后,已进入了火器时代,明军的装备也曾以火器为主,但称矛为枪的这一长杆兵器仍居“百刃之首”。这种情况,一直持续到清代后期。

在人类战争史上,矛是诞生最早的兵器之一,而使用的时间又特别地长。如果从原始人类用石矛算起,直到近世的红缨枪,前后恐怕也经过了四千多年的漫长历程吧!矛,真算得上是一种“长寿兵器”。长矛之所以受到历代兵家的青睐,揆其原因,大致不外乎三方面的原因:

首先,攻击性能良好,适应于车、步、骑等多兵种前刺的需要。商周的铜矛头圆钝厚重,在车上击刺时主要靠车的冲力向前,以便洞穿敌人的甲盾。而在随后的时间里,由于用钢铁制造,矛头则变得锋利轻小,更方便步兵和骑兵的握持。

其次,方向性好,便于操持。它不像戈、戟那样需要通过挥斥动作来选择勾、啄的方向,自然也就避免了多种动作的变换而引起不必要的精力消耗。

再次,唐代以后,矛头尺寸变小,却种类增多,既有轻巧便携者,也有分量特重的,这更能适应多人、多种情况的战斗需要。宋代把枪当做作战的主要武器,骁将武卒无不善枪。

后世所传的“杨家枪”,就是名将杨业父子创造的枪法。中世纪的意大利,还制造出可以折叠的矛,便于携带。足见用矛的广泛性,它是世界范围内共有的一种长兵器。

注释

[1]《马克思恩格斯全集》第14卷《军队》。

[2]中国社会科学院考古研究所:《1969~1977年殷墟西区墓葬发掘报告》,《考古学报》1979年第1期。

[3]江西博物馆等:《吴城商代遗址新发现的青铜兵器》,《文物》1980年第1期。

[4]湖北省博物馆:《曾侯乙墓》,文物出版社,1989年。

[5]据《武经总要》一书记载,宋代的枪有18种之多,如捣马突枪、双钩枪、单钩枪、环子枪、素木枪、鵶项枪、锥枪、梭枪、槌枪、太宁笔枪、短刃枪、短锥枪、抓枪(两种)、蒺藜枪、拐枪、拐突枪、拐刃枪等。

(二) 中国矛的家族成员

汉代以后,用矛普遍,形制上略有差异,随着地域的扩大,再加之方言的关系,遂产生了不少异名,如鏦、铊、铤、矟、槊等。

矛是一种直刺和扎挑的长柄兵器,用于短距离内的白刃格斗。其基本形状是金属质的矛头安装在截面呈浑圆的长杆“矜”(柄)上,杆后端再装配带尖或作小平底的金属鐏。古代士兵入列,往往插矛于地,像《尚书·牧誓》说周武王对士兵说:“称尔戈,比尔干,立尔矛”。翻译成白话就是:举起你的戈,排列你的干(盾),树起你的矛。至于在矛骹同矛柄相接处系一圈红缨或加些飘带,那是在宋人画枪和舞台上看到具有装饰美的一种形象。

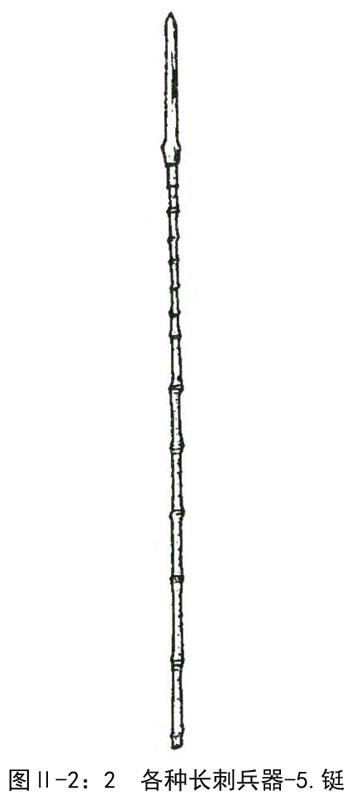

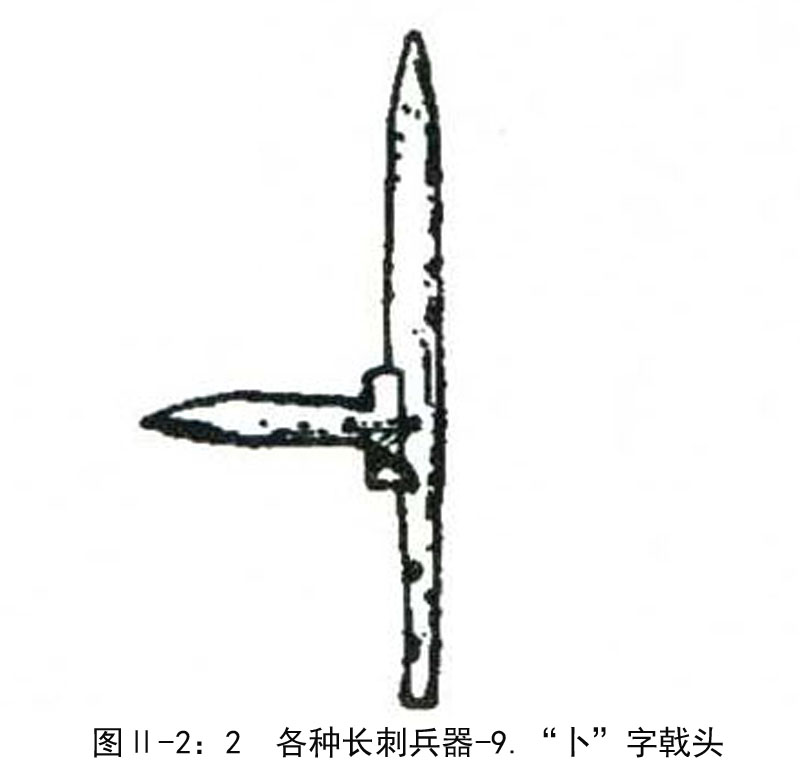

同矛相近的兵器还有这么一些(图Ⅱ-2:2):

1.梭枪

宋代曾公亮在《武经总要》一书中说:“梭枪长数尺,本出南方蛮獠用之。一手持旁牌,一手摽,以掷人,数十步内中者皆踣。以其如梭之掷,故云梭枪,亦曰飞梭枪。”

梭枪又称“投枪”或“镖枪”,实际上是一种用于投掷的矛。在旧石器时代的先民用以投击野兽。此物在古代的希腊、罗马曾用以装备军队,一直沿用到中世纪,而在中国却鲜有记载。秦俑一、三号坑战车附近也曾出土过十枝像毛笔状的铜器物,有首有铤,一次性连铸,长26厘米。过去曾有人推测此物为“镖”,但遗憾的是没有竹木柄的发现,也显得轻飘,是很难投掷伤人的。

明代茅元仪在《武备志》中载:水战时用“小镖”和“犁头镖”,长可七尺(约合2.2米)。前者系一般的镖枪,遇战“掷之如雨”;后者往往是从桅斗上掷向敌船,“中舟必洞,中人必碎”。

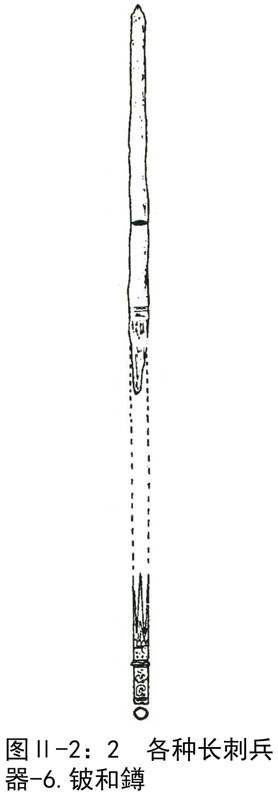

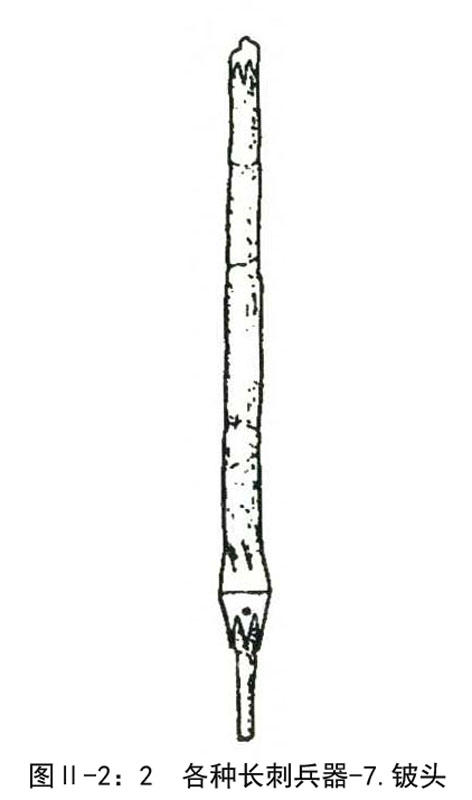

2.铍

《方言》郭璞注:“今江东呼大矛为铍。”《汉书·高惠高后文功臣表》颜注:“长鉟,长刃兵也,为刀而剑形。《史记》作‘长铍’,铍亦刀耳。”铍头确实大于一般的矛头,因为装在长柄上作为刺兵,同矛的作用相同:故而称之为“大矛”。长刃如刀,又是对开,因而才有“剑形”的比喻。在秦俑一号坑、临淄齐王墓从葬坑、钜野西汉墓中,都有铜铍或铁铍的出土。一杆完整的铍通常都在3米以上,这正是称其为“长铍”一名的根据。

铍是战国、秦汉间流行的一种具有相当威力的长柄刺兵。

3.铩

《说文解字》:“铩,铍有镡者。”镡,就是我们经常说的格。

铩同铍并非一物,有镡也只能是相似而已。铩镡比剑格宽大而厚重,而且是铩以骹装柲,不同于铍以茎插柲。我们看到画像石上的铩镡,还是两端翘起的“山”字形象,显然有着推刺的作用在内。铁铩铜镡,大概是汉代通用的形式。河北定县中山简王刘焉墓中,一次就出土了9件铩的实物[1]。

铩有长短的区别,实战则注重长铩。湖南长沙马王堆三号汉墓遣册中,有“执短铩”、“操长铩”的记述。贾谊《过秦论》有“勾戟长铩”之句,刘安《淮南子·兵训略》还有“修铩短鏦”的说法。

4.矟

矟,又作“槊”。《释名·释兵》:“矛长丈八尺曰矟。马上所持,言其矟矟便杀也。”看来,矟是定制长矛的专称,故而《通俗文》说“矛长丈八尺者,谓之矟”(《艺文类聚》卷60引)。汉代“丈八”约会4米多。秦俑一号坑T19出土一柄长矛有6.7米,不但超过《考工记》“无过三其身”的规范要求,而且矛头已同柲端脱离而折回,再加之发掘的原因,此物是否为矛很值得怀疑。

铍作为刺兵,长度多在3米以上,最长者可达到3.82米。由此可见,矟作为刺兵,长有“丈八”的记载是可信的。考古中见到矟的实物,当数河北满城中山靖王刘胜墓中那杆“铁矟”了:身如矛而细长,扁平,两侧有刃;长骹,中带箍,截面做上方下圆,有銎以纳柲;铜镦鎏金,中腰有凸弦纹一周。通长2.9米[2]。

稍有“马槊”和“步矟”的区别。前者就是人们经常误称的“丈八”大矛,曹操与曹丕“上马横槊”即此(《南齐书·垣荣祖传》)。

5.鋋

《史记·匈奴列传·索隐》引《埤苍》:“鋋,小矛也,铁矜。”颜师古在《汉书·司马相如传》里也作同样的注释。可见鋋是一种铁柄的短矛。其实物在湖南资兴曾出土过一柄,头做矛形,柄如竹节,二者连体,铁制,通常只有1.57米[3]。

鋋,用于草木丛生的林莽地带。《汉书·晁错传》:“萑苇竹萧,草木蒙笼,枝叶。茂接,此矛、鋋之地也,长戟二不当一。”

6.厺矛

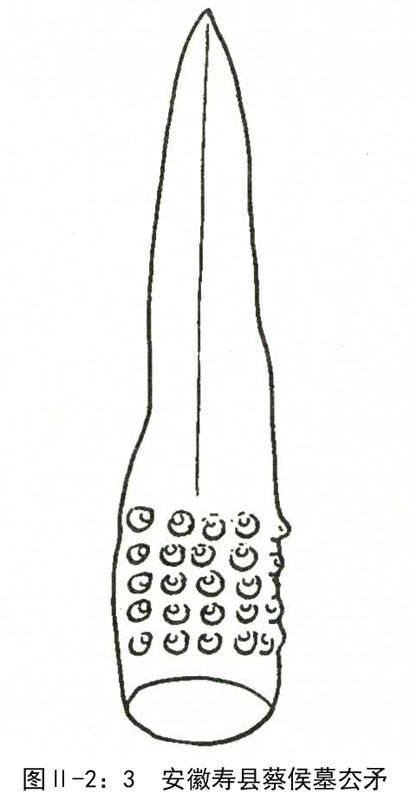

厺矛,据《诗·秦风·小戎》毛传:“三隅矛也”。隅即角,在此可作“棱”解。“厺”通“仇”。正如汉刘熙《释名·释兵》说的:“头有三叉,言可以讨仇敌之矛也。”“厺矛”也即是考古上通常说的“三叶矛”、“三棱矛”。

厺矛的形制,可能因时代或地域关系而有差异。在《寿县蔡侯墓出土遗物》一书中,收有三棱矛的材料。安徽淮南市蔡家岗的蔡声侯产的墓中,也有同样式三棱矛的出土(图Ⅱ-2:3)。而广东罗定背夫山战国早期墓中出土的越人厺矛,骹窄细,残长12.5厘米[4]。魏安釐王厺矛有“元年”(公元前276年)的刻铭[5]。但山西平朔煤矿第八生活区89号墓出土的西汉早期铜厺矛头,长36.9厘米,不但身做三棱柱形,而且也取以茎插柲的安装法[6]。

7.酋矛和夷矛

《周礼·考工记·庐人》:“酋矛常有四尺,夷矛三寻。”古人所谓“八尺曰寻,倍寻曰常”(《左传》杜预注)。据春秋战国之际的齐尺(合今19.7厘米[7])计算,酋矛长3.94米,夷矛长4.73米。但《释名》说夷矛“矜长丈六尺”,即合3.15米。这能否说,同样属于夷矛而又有着长短之分?

《周礼·夏官司马》说司兵“掌五兵五盾”。郑司农说“五兵者,戈、殳、戟、酋矛、夷矛”。这是所谓“建车之五兵”。郑司农还说“步兵之五兵则无夷矛而有弓矢”。酋通“道”,意为“迫近”。酋矛,也就是短矛。夷,“平”意,引申为“长”。夷矛,即是长矛。这从《考工记》所述二者之长度,也得到了说明。如果是车战,长短两种矛都需具备,而步战只能用短一些的“酋矛”。因此,还不能完全套用“攻国之兵欲短,守国之兵欲长”的话。况且“酋矛”和“夷矛”还只是从长短来说的,并不能表现出矛头有何异样,难怪我们找不到考古的实证。

由矛演化的刺兵还远远不限于以上几种,但从中我们可以得出这么一些认识:

第一,虽属刺兵,使用方式可以是双手一前一后地握持直刺扎挑,也可以投掷中的;

第二,矛柄(矜)有长有短,适用于车兵、步兵和骑兵等多兵种、多场合的使用,当然也是战斗方式更迭和多样化的反映;

第三,随战争方式的改变,各自产生和消亡的时间也不尽一致,而矛的基本形态未变,其流行的时间也相对要长。

注释

[1]河北省文化局文物工作队:《河北定县北庄汉墓发掘报告》,《考古学报》1964年第2期。

[2]中国社会科学院考古研究所等:《满城汉墓发掘报告》,文物出版社,1980年。

[3]湖南省博物馆:《湖南资兴旧市战国墓》,《考古学报》1983年第1期。

[4]安徽省文物工作队:《安徽淮南市蔡家岗赵家孤堆战国墓》,《考古》1963年第4期;广东省博物馆:《广东罗定背夫山战国墓》,《考古》1986年第3期。

[5]于中航:《“元年闰”矛》,《文物》1987年第11期。

[6]平朔考古队:《山西朔县秦汉墓发掘简报》,《文物》1987年第6期。

[7]闻人军:《考工记导读》,巴蜀书社,1987年。

二 戈、戟的产生与嬗变

(一)戈、戟分途与戈、矛联装的进程

戈作为一种勾兵,大概是最早是受到石、骨、陶镰的启示而产生的。新石器时代晚期遗址里就出土有石戈,其状如横长形的镰刀,就没有明显的援与内的分界线。

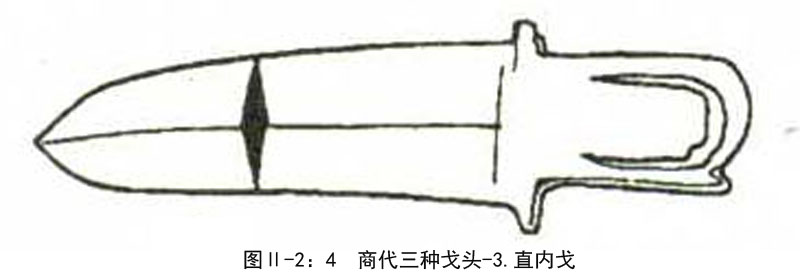

最早的铜戈头,出土于距今3500年的河南偃师二里头早商遗址中。长条形的援稍稍弯曲,虽然形似镰刀,但两面起脊,尖锐,内作直内或曲内。

商代,戈是装备军队的主要格斗兵器。1967~1977年,河南安阳殷墟出土的铜戈230件,竟是伴出铜矛的三倍多!可见作战时,“勾”的动作多于“刺”,显然是车战方式的特点。不过,商代戈的基本形态,还是做横长带内的刀形。柲顶端就垂直地在阑处同戈头绑缚在一起。为了使二者结合牢固,避免格斗中勾掉戈头的弊病,这时出现了銎内、曲内和直内三种戈头(图Ⅱ-2:4)。但在实际使用中,因为直内戈的援和内之间设置了突起的阑,上下延长有齿,同柲紧靠,再加之援下刃向下弧曲变为带穿的胡,就大大地增加了戈与柲结合的牢固性。因而,直内戈在随后的时间里得到了进一步的发展,并逐渐改变着自己原来的样子,使之更适合于格斗的需要。比如在殷墟西区出土的21件直内戈中,有胡戈超过半数,而且从短胡一穿到长胡四穿的都有。这种带胡戈的优越性是显而易见的,所以在商代以后,銎内戈和曲内戈经过战斗实践被淘汰。

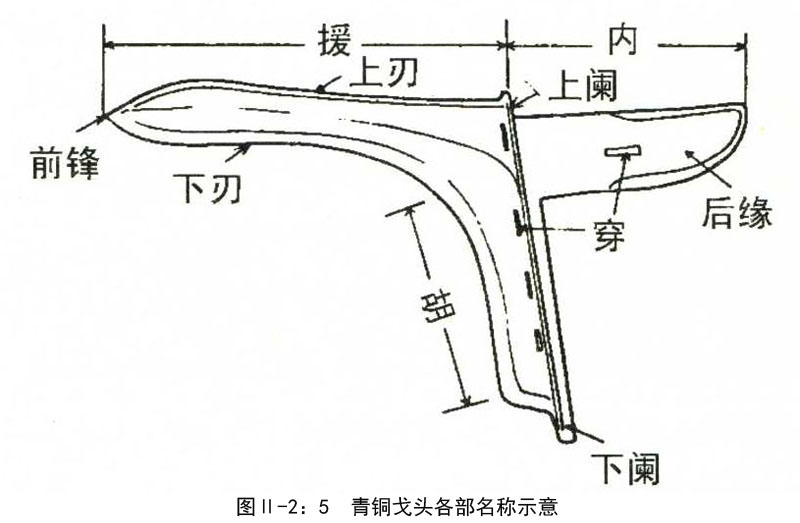

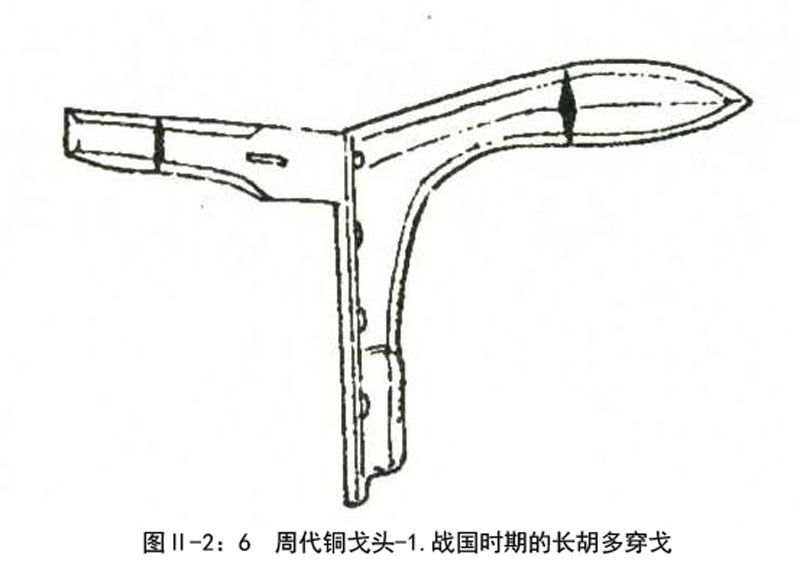

西周到春秋时期,在商戈的基础上,延长胡,增加穿数,发展成完备的戈式(图Ⅱ-2:5)。这表现在:首先,作为一柄长兵器,在柲的前端装上戈头,后端装鐏;其次,戈与柲由垂直相交,变得大于90°的钝角,使戈援上翘,从而加强了钩削的效能(图Ⅱ-2:6)。

战国时期戈头的内,不但增加了刃,使刺上翘,还有的在胡上设置了孑刺。尽管车兵的地位下降,但戈仍是新兴步兵手中的重要武器。《荀子·议兵》中说到“魏氏武卒”(步兵)的武器装备标准是弩、戈、剑,其中戈是兵器的代表。河北易县战国墓出土大量的燕王铜戈,都是长胡多穿的,可以视做这一时期铜戈的典型。

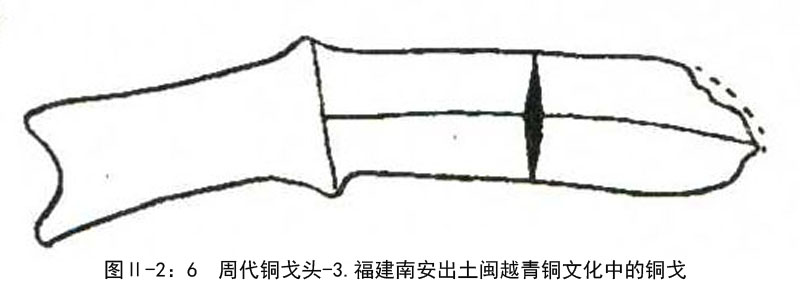

戈是中国独有的兵器,很具有民族特色。在文明古国的埃及、巴比伦、希腊和罗马等国都没有戈的发现。在欧洲和亚洲西北部的古老民族中也没有类似的兵器。而在中国的亚洲邻邦如朝鲜、日本和印度等国的古代遗存中虽有铜戈的发现,但那明显是受了中国古代文化的影响而在自己的青铜文化中才产生的勾兵[1]。

青铜戈在车战时代曾扮演过重要的角色。车士站在车上,利用错毂之机,从车侧伸出戈,钩杀对方的车士。春秋后期,随步兵和骑兵的出现,并在随后的战场上拼杀时,多作正面交锋,横勾式的戈就很难派上用场。于是,一种在钩、啄之外又能刺的多功能武器——由戈和矛联装的戟就应运而生。战国时期,刺、援合体的铁质“卜”字形戟出现了,它不但逐渐取代了青铜戟,而且也彻底地淘汰了青铜戈。

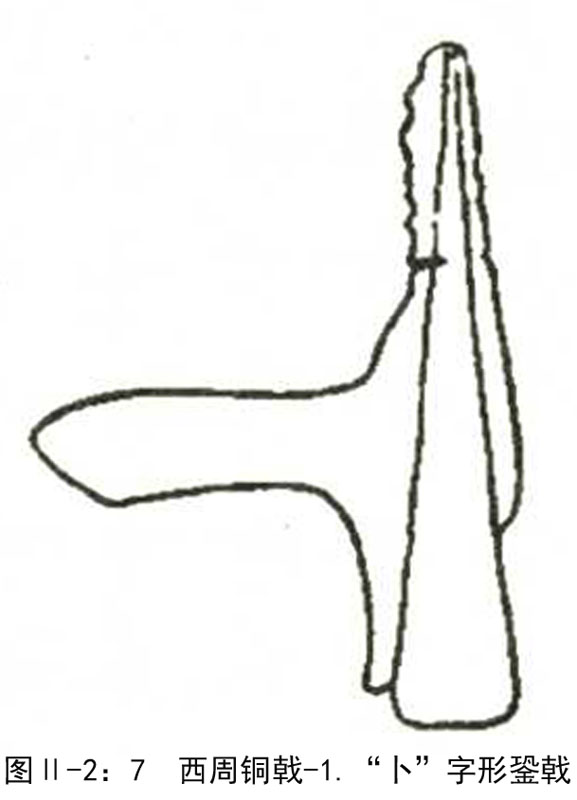

其实,戟早在商代已经孕育了自己的胚胎。河北藁城县台西第17号墓人骨架右侧,除一柄安长柲的铜戈外,右侧则有一柄直内铜戈,在戈柲顶端安着一支矛头,通长85厘米,看来还不是车兵的武器[2]。西周时期,则出现了戈、矛结合的实例,其形式有二,一是在矛侧出援,形成带銎的“卜”字戟;另一种是戈的上齿部延长并加宽出锋,形成“十”字形戟(图Ⅱ-2:7)。但这些连体戟,当时因铸造工艺复杂、质地又轻薄,在车战中并不比单体的戈或矛强多少,故而在西周末即被废除不用。

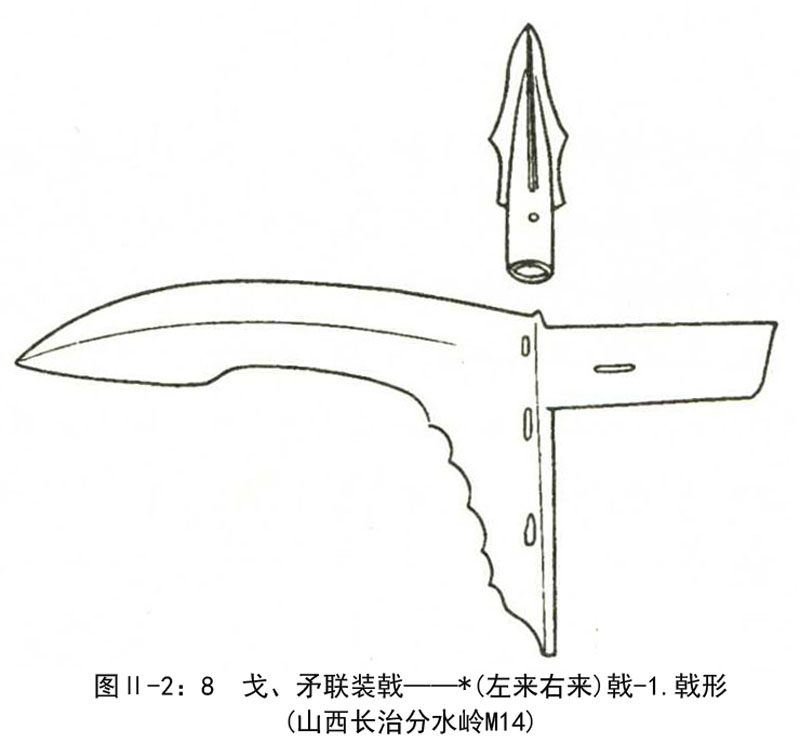

春秋时期出现了把青铜戈头和矛头联装在一起的长柄戟(图Ⅱ-2:8)。因为这种灵活的合成兵器成了颇受车兵欢迎的利器,直至战国时期还把它列为“车之五兵”。在实战中,援、胡的夹角在逐渐增大,直至稳定在90°左右,这就大大增强了戟刃的钩杀作用。

战国时期,戈、矛联装戟的优越性为军事家所认识,被普遍地用来武装已经成为作战主力的步兵和骑兵。在河南、河北、山西、陕西、安徽、江苏、湖南、湖北、四川等省都有戈矛联装戟的发现,足见其分布之广、数量之大(图Ⅱ-2:9)。

战国晚期,因有冶铁技术的精进,当“卜”字形铁戟一出现就显示出自己的优越性来。燕下都出土的铁戟经化验,有的竟是块炼铁固体渗碳后又经淬火的钢戟,其韧性和强度都大大地超过了青铜戟。

西汉末期以后,戟形发生了新的变化,这就是戟援渐次向上弯曲。西晋至南北朝时期,戟援作90°曲折前伸,几乎同刺平行。不过,随重甲骑兵的发展,用戟对人马铠甲的穿刺能力远远不如矟。步兵所用的戟和盾,也让位于刀和盾的配合。

及至隋、唐,长兵器除矛、矟和长刀之外,戟终于被排挤出实战的行列。

注释

[1]《中国军事百科全书》,军事科学出版社,1991年。

[2]河北省文物研究所:《藁城台西商代遗址》,文物出版社,1985年。

(二)戟的种类

战国、秦汉之间,因为用戟的普遍,其名称也由于各地方言的关系而显得繁杂不一。扬雄《方言》说:“戟,楚谓之孑。凡戟而无刃,秦晋之间谓之*(左钅右孑),或谓之*(左钅右寅)。吴扬之间谓之戈。东齐、秦之间,谓其大者曰镘胡,其曲者谓之钩*(左钅右孑)曼胡”,“三刃枝,南楚宛郢谓之郾戟”。

戟是一种把戈的钩、推、啄和矛的直刺功能,结合在一起的长柄格斗兵器。完整的一柄戟是由金属的戟头、长柲、鐏三部分组成。

戟同戈一样,在使用上是方向性很强的武器。其柄的截面呈杏仁状。春秋时期,南方国家的戟柄多以木为芯作成多棱柱,外裹16片竹篾同棱芯平行,再用丝线从外皮上缠紧,表面涂之以黑色或红色的漆,光亮平滑,称之为“积竹柄”。这种戟柄坚固而富有弹性,可说是刚柔相济。陕西秦俑坑出土的戟全长2.88米,河北满城刘胜墓出土的两柄戟分别长1.93米和2.26米。

按照戟的长度和使用情况,战车上用的戟名“车戟”。《考工记》说它的长度是“一丈六尺”(约合今3.2米),长沙浏城桥一号墓出土完整的木柄铜戟长达3.1米。两相印证,恰好契合。至于步兵所用的短戟,只有几十厘米。而骑兵使用的“马戟”大概介于二者之间。

还有单手握持的一种超短型戟,称作“手戟”。《释名·释兵》:“手戟,手所持擿戟也。”可刺可击,是一种防身护体的兵器。因为有双手各执一支戟,同时并用,故而又称之“双戟”。从画像石上看,手戟约出现于汉代,不安装木柄,直接握住“卜”字戟头掷击。《三国志·魏书·吕布传》记载,董卓发怒,曾“拔手戟掷布,布拳捷避之”。从明代的“铁手戟”(又名“双手带”)、清代的“月牙短戟”看,很少用手戟来装备军队的。所以,它只能是一种随身使用的特殊兵器。

从春秋时期开始,在中国南方的吴、楚、越等地,流行着一种类型别样的戈、矛联装戟——多果戟。它是在一柄戈、矛联装的长柄前端,隔一定距离再装一个或两个同向而无内的戈头(果)。湖北随县曾侯乙墓简文把这种戟称之为“二果”或“三果”戟(图Ⅱ-2:10)。在江苏六合郑桥、安徽贵池里山等地,都有铜果头的发现[1]。此外,“越王者旨於暘戈”和“楚王孙鱼戈”实际也是无内的“果”头[2]。曾侯乙墓出土完整的多果戟长达3.4米。由流行此式戟的地区看,多果戟同南方水乡早已发展步兵的历史背景有关,同样在车士手中也是对付接近战车之步兵的武器。

在原汉乐浪郡的范围之内,出土过一种把短剑和斧钺结合在一起的兵器,被称为“戚鉾”。河南鹤壁市也曾多有发现,其钺呈扁薄的斧状,弧刃,长方銎,横长12厘米;刺部状如短剑,有尖锋,双刃,两面起脊,长30.5厘米。其刺部之茎是垂直地插入钺之銎中的,成为一种能刺能砍的长兵器,被称之为“钺戟”[3](图Ⅱ-2:11)。不过,在步、骑兵战斗中,往往冲刺多于挥砍的情况下,铁的“卜”字戟显然优越于这种钺戟的实战效能,因而钺戟在出现之后不久就自行消失了。

戟在中世纪的欧洲战场上,也曾广泛地流行过。但是,欧式戟同中国的戟在形状上迥异,很富于艺术趣味。其刺部往往是很长的尖圆锥或条棱状,而在类似于中国戈的部位,一侧做成月牙儿刃或斧钺、或企口,另一侧则是各种形状的尖嘴。这种长柄戟显然是将刺、砍、啄的功能巧妙地结合在一起,成为步、骑兵手中的一把利器。15世纪以来,瑞士的戟使斜刃的战斧,锐三角形的长刺和尖嘴浑然一体。16世纪的西班牙,流行月牙儿刃戟。而同期的瑞典,则用特长刺的长柄戟。神圣罗马帝国皇帝斐迪南一世的侍从和德国萨克森公国选侯的卫士所用之戟,外形美观,装饰华丽,既是一柄锐利的长兵器,也是显示主人高贵身份的艺术品。到18世纪晚期,英国把戟作为指挥武器来用,在军队中成了权力的象征物(图Ⅱ-2:12)。

注释

[1]程桥的果戟参见江苏省文管会等:《江苏六合程桥东周墓》,《考古》1965年第3期;里山的果戟参见安徽省博物馆:《安徽贵池发现东周青铜器》,《文物》1980年第8期。

[2]“越王者旨於睗”戈见[9]安徽文;“楚王孙鱼”戈在1958年出土于江陵,藏湖北省博物馆。

[3]李京华:《汉代的铁钩镶与铁钺戟》,《文物》1965年第2期。

(三)矛、戈、戟历史性演化引出的结论

1.矛、戈、戟是三种各自独立的长柄格斗兵器。从诞生到消亡的进程中,为适应战斗、为发挥实效而在改变着自己的形态,也都有过一段相互作用而又辉煌的时期。

矛从原始人类的梭镖,到殷周、秦汉时期的长矛,可以说是经过了从徒手刺兽到进入车战和步、骑战斗的全过程。唐代之后,形态用途各不相同的枪,竟成了骑兵和步兵手中不可或缺的主要武器。

戈诞生的时间固然并不比矛迟多少,也曾在殷周时期度过了自己的黄金岁月,而战国晚期之后,由于钢铁戟登上战争舞台,竟迫使青铜戈寿终正寝,不曾完成由铜到铁的转变。

铜戟在商代,还只是处于萌芽时期。西周的骸体“卜”字戟和片状“十”字戟,还只能算作人们企图把矛的刺和戈的钩这两种杀伤效能进行合体的实验。矛和戈,既是单体的长兵器,又可联装,就成了春秋时期普遍的一种做法。随后,则有钢铁质“卜”字戟的正式出场。固然戟的作用在隋唐时期已被矛、矟和长刀所取代,而作为礼仪兵器则沿用汉以来的习惯,进入了门列“棨戟”的行列,

矛“长寿”,戈“短命”,戟“威武”,各领风骚。

2.矛、戈、戟的关系,是既单行又并轨的关系。

矛和戈都经历过由石制到铜制的诞生和转变,而戟则直接是由铜制开始的。

戟是受矛和戈的杀伤效能的启示而合成之物,同矛和戈并行使用而进入“五兵”之列,并随后同矛完成了由铜质到铁质的转变。

3.在西洋兵器之林中,固然无戈一物,却有矛和戟。但这同中国的长兵器形是两个不同的系统。而亚洲的中国邻邦,如朝鲜、日本、印度,因历史性的往还、文化的交流,明显地受到中国的影响,但各自创造出一些新型的同类兵器来。

三 秦矛、秦戈和秦戟

(一)矛、戈形制演进的轨迹

春秋时期的青铜秦矛,就目前所见,有9件。其中属于发掘品的8件,计有陕西宝鸡姜城堡墓出土1件[1]、陇县边家庄M1有2件[2]、凤翔八旗屯秦墓2件[3]、户县宋村M2有2件[4]、甘肃灵台景家庄M2有1件[5],著录的传世品经考定为春秋秦矛的还有“秦子矛”[6]。

关于战国到统一时期的秦矛,据我搜集所见,要比春秋时期秦矛的材料相对地多,约有26件。其中的发掘品,计有凤翔县高庄M18的1件[7]、临潼秦始皇陵兵马俑坑8件(其中一号坑5件[8]、二号坑3件[9])、始皇陵园的郑庄遗址出土1件[10]、咸阳车站南沙坑铜器窖藏中2件[11]、江西遂川左溪河岸与“临汾守戈”同出的矛1件[12]、湖北宜昌前坪M23、14、35及葛M4各出1件[13]、广西平乐银山岭战国墓出土“孱陵”矛1件[14]、湖南出土“上郡武库”矛1件[15]、河北易县燕下都“少府”矛1件[16]、内蒙古准格尔旗勿尔图遗址出土“广衍”矛1件[17]。著录的秦矛属于传世品的见有5件,计“大良造鞅矛镦”1件[18]、高奴矛1件[19]、“诏事”矛1件[20]、“栒”矛1件[21]、吕不韦矛骹1件[22]。另外,在秦一号坑的陶俑体腔中还出土过一件铁矛,做圆形细长骹,浑圆叶,扁体。因异于秦矛形制,很可能是外来品,故于此不作讨论。

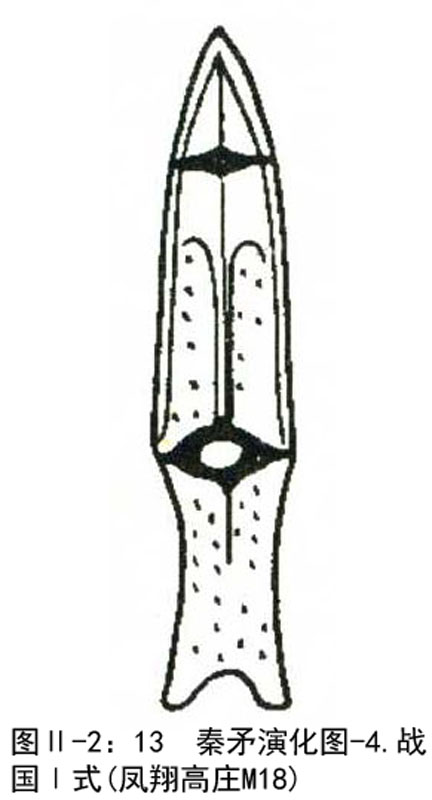

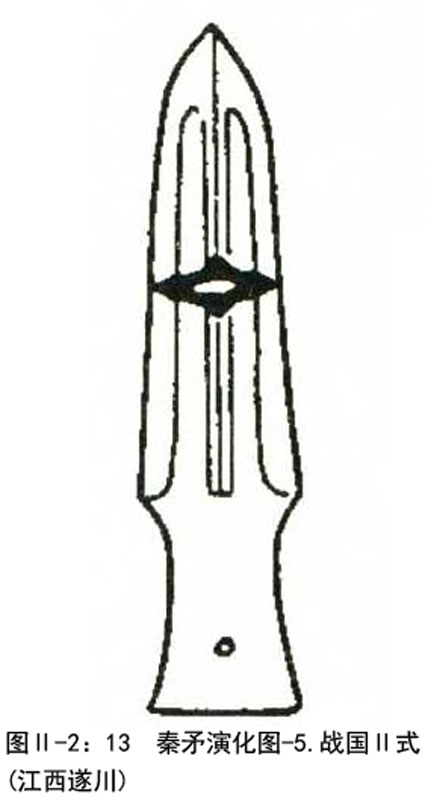

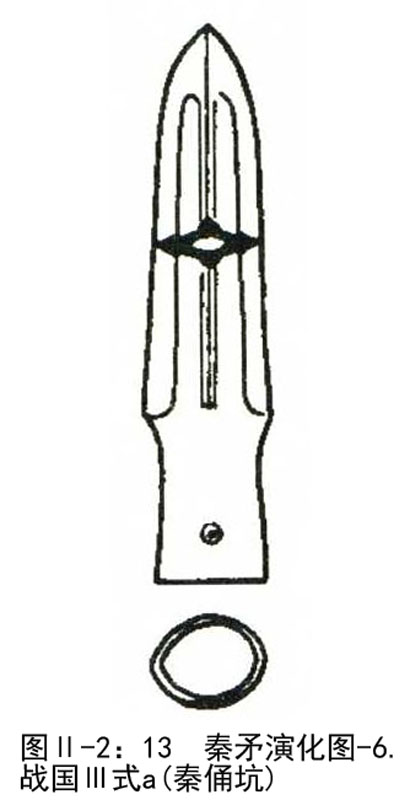

秦矛的形制演变如表一:

秦矛的形制,从春秋到战国就有着明显的变化,即使是同式在前后两期中也未必同形。我们对它型式的排列,也就是按不同阶段的顺序进行的(图Ⅱ-2:13)。边家庄秦墓的年代为春秋早期,铜器也多保持着西周的遗风,出土的4件铜戈头都做短胡二穿、三角锋,显然,这是春秋前期戈的标准形式。矛体长,筩形长骹,起脊,是秦人越过陇东高原、进入关中后采取通用的形式。随后,迁居雍地,在器用上既保持旧制,又有新创。及至宋村秦矛的加长,完全就成了秦人占有关中之后的新作风了。

在整个战国时期,秦矛的形制从春秋时期的窄长型脱胎出来,完全变成宽短型。从高庄大矛头起,遂后则变短,长度多在15厘米左右。更重要的是形制从此基本稳定下来。从统一战争前,到统一后可说是没有多大的变化。尽管其间风槽的有无、铭文的多寡,有所不同,但那只是同中有“异”罢了。秦俑坑、遂川、广衍、孱陵等地出土和著录的“栒”矛、“吕不韦矛”骹,都如出一辙,必定是同矛由原来的单兵变成可与戈组合为戟的这一原因有关。

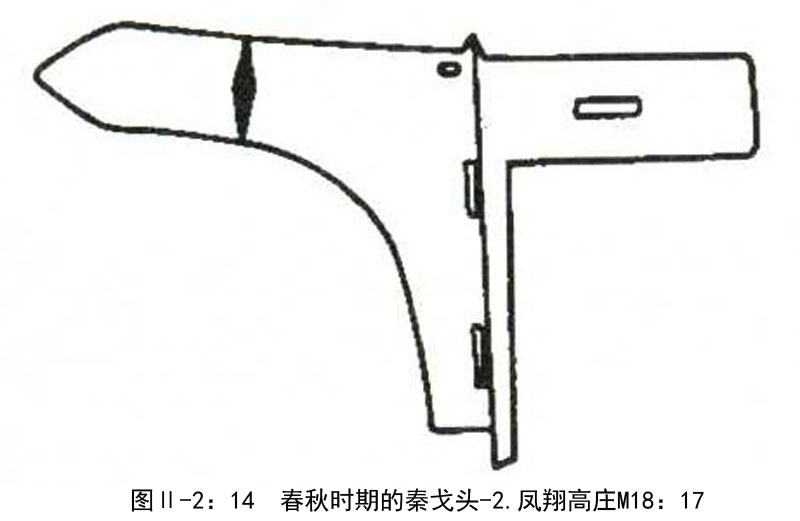

春秋时期的秦戈,早期的以宝鸡西高泉一号墓出土的6件最为典型:援略窄而长,锋作等腰三角形,上刃微内曲而呈弧线,援胡相接缓和;直内,援、内的中心线相连,直通锋端;中胡,有两个长条穿;援上角有一横穿,内上有一尖状穿。此种中胡二穿戈是春秋前期的标准样式[23]。同制同期的戈,还有宝鸡姜城堡的2件戈[24]、陇县边家庄一号墓出土的4件戈[25],同制而属于春秋早、中期之交的还有甘肃灵台景家庄M1和M2各1件戈[26]。

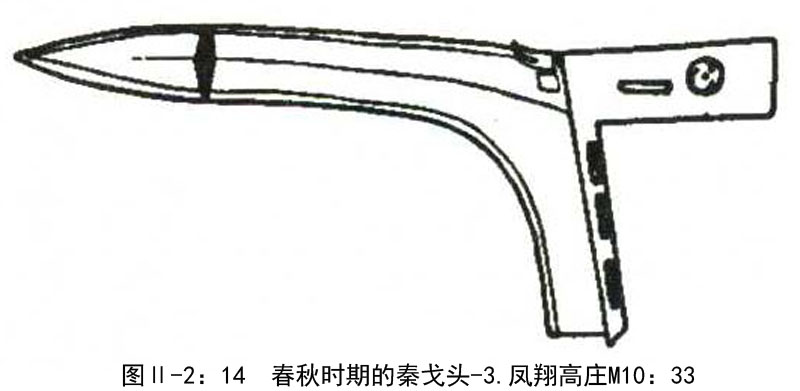

春秋战国之交,正处于戈制发生根本变化前的一个交替时期。像凤翔高庄的第10号墓,时代属于春秋时期,其第33号戈头的胡、内虽然还保持着旧时的老样子,而援部则变得窄而长,锋尖利。与众不同的是三个长条穿移至阑后,似乎这是为适应战斗的需要而作的一种尝试。因为在战国早期墓中出土的M18:17戈,仍然是春秋前的模式(图Ⅱ-2:14)。所以春秋早期秦戈的形制固定之后,就一直延续到了战国早期。

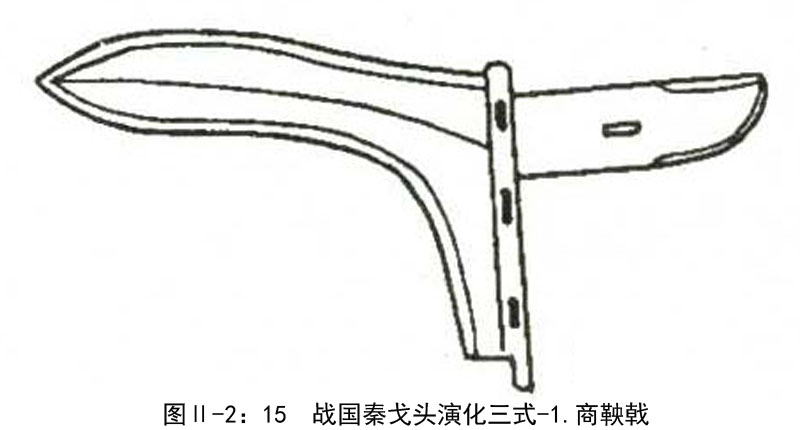

战国时期的秦戈,同春秋戈完全是大相径庭的全新型式(图Ⅱ-2:15)。从商鞅戟(戈斗)开始,戈形稳定下来,只是细部随时间有所变化。其特征,主要表现在:

第一,窄援瘦长,下刃呈内凹的弧曲;锋作外凸的等腰弧状三角形。

第二,内端变成具有上下刃的斜角状。

第三,胡加长,多有三个以上的穿。原来上齿前的横穿或圆孔穿,位置和方向也发生变化,即:一律同胡穿摆正,呈长条形地上下一条线排在阑前的胡基部,内穿多是横长形的“瓜子穿”。

第四,内上多有长段铭文。

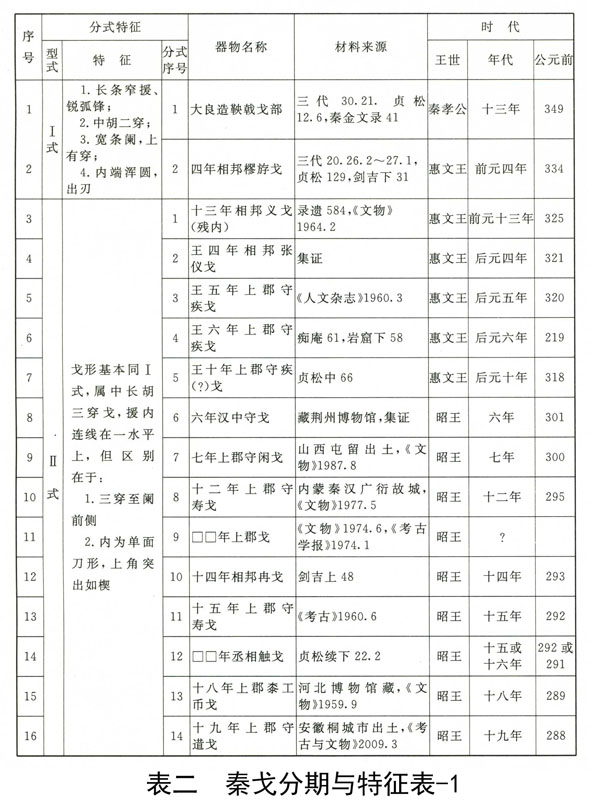

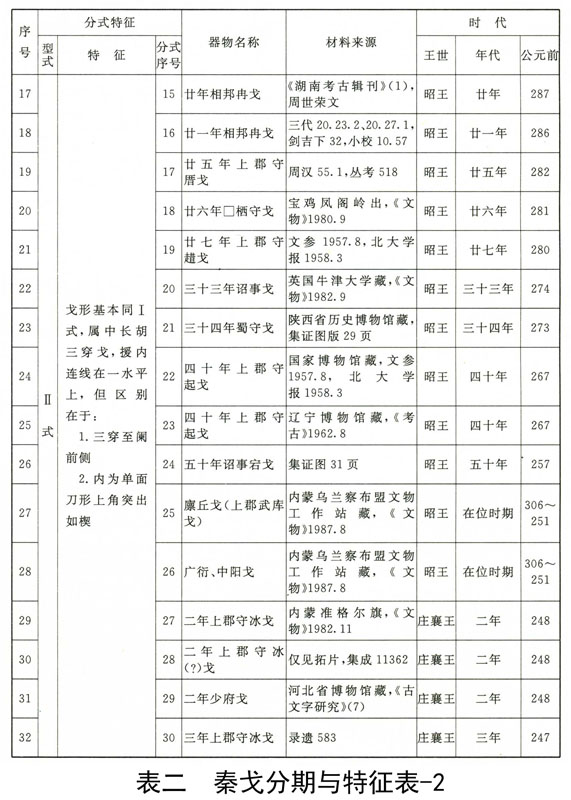

当然,在整个战国时期到秦统一的260多年间,秦戈随时间的进程还有着由多样性到相对稳定的变化。目前我们掌握战国到秦的青铜戈材料约有50件之多,其时限囊括了从秦孝公十三年(公元前349年)至秦二世元年(公元前209年),计150年。其分式和所属王世,在学术界也大体趋向一致。按照最新的研究成果[27],现列表如表二:

※征引论著说明:

三代——罗振玉《三代吉金文存》

贞松——罗振玉《贞松堂集古遗文》

贞松续——罗振玉《贞松堂集古遗文续编》

秦金文录——容庚《秦金文录》

剑吉——于省吾《双剑誃吉金图录》

录遗——于省吾《商周金文录遗》

痴庵——李泰棻《痴庵藏金》

岩窟——梁上椿《岩窟吉金录》

周汉——(日)原田淑人《周汉遗宝》

丛考——郭沫若《金文丛考》

周金——邹安《周金文存》

奇觚——刘心源《奇觚室吉金文选》

小校——刘体智《小校经阁金文拓片》

文参——《文物参考资料》

集成——中国社会科学院考古研究所《殷周金文集成》

集证——王辉《秦文字集证》,台北艺文印书馆,1999年

注释

[1]王光永:《宝鸡市渭滨区姜城堡东周墓》,《考古》1979年第6期。

[2]尹盛平、张天恩:《陕西陇县边家庄一号春秋秦墓》,《考古与文物》1986年第6期。

[3]吴镇烽、尚志儒:《陕西凤翔八旗屯秦国墓葬发掘简报》,《文物资料丛刊》3。

[4]陕西省文管会秦墓发掘组:《陕西户县宋村春秋秦墓发掘简报》,《文物》1975年第10期。

[5]刘得桢、朱建唐:《甘肃灵台景家庄春秋墓》,《考古》1981年第4期。

[6]《三代吉金文存》19·53·2。

[7]吴镇烽等:《陕西凤翔高庄秦墓地发掘简报》,《考古与文物》1981年第1期。

[8]陕西省考古研究所:《秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告》(1974~1984),文物出版社,1988年。

[9]秦俑坑考古队:《秦始皇陵东侧第二号兵马俑坑钻探试掘简报》,《文物》1978年第5期。

[10]秦俑坑考古队:《临潼郑庄石料加工场遗址调查简报》,《考古与文物》1981年第1期。

[11]陕西省博物馆、文管会勘查小组(王学理):《秦都咸阳故城遗址发现的窑址和铜器》,《考古》1974年第1期。

[12]江西省博物馆:《记江西遂川出土的几件秦代铜兵器》,《考古》1978年第1期。

[13]管维良:《宜昌前坪战国西汉墓》,《考古学报》1976年第2期。

[14]广西壮族自治区文物工作队:《平乐银山岭战国墓》,《考古学报》1978年第2期。

[15]周世荣:《湖南楚墓出土古文字丛考》,载《湖南考古辑刊》第1期。

[16]河北省博物馆、文管会:《河北省出土文物选集》,文物出版社,1980年。

[17]崔璿:《秦汉广衍故城及其附近的墓葬》,《文物》1977年第5期。

[18]《双剑誃吉金图录》下·50。

[19]《三代吉金文存》20·33·5。

[20]《小校经阁金文拓本》10·70·4。

[21]《贞松堂吉金图》卷中71。

[22]《小校经阁金文拓本》10·74·5。

[23]宝鸡市博物馆等:《宝鸡县西高泉村春秋秦墓发掘记》,《文物》1980年第9期。

[24]王光永:《宝鸡市渭滨区姜城堡东周墓》,《考古》1979年第6期。

[25]尹盛平、张天恩:《陕西陇县边家庄一号春秋秦墓》,《考古与文物》1986年第6期。

[26]刘得桢、朱建唐:《甘肃灵台景家庄春秋墓》,《考古》1981年第4期。

[27]陈平先生在《试论战国型秦兵的年代及有关问题》一文中,对战国时期的有铭秦戈考证颇详,见《中国考古学研究论集——纪念夏鼐先生考古50周年》,三秦出版社,1987年。该文后又收入《燕秦文化研究——陈平学术文集》,北京燕山出版社,2003年。本文秦戈的材料在陈文的基础上有所增加。

(二)秦俑坑的吕不韦戟引起戈、戟属性的考辨

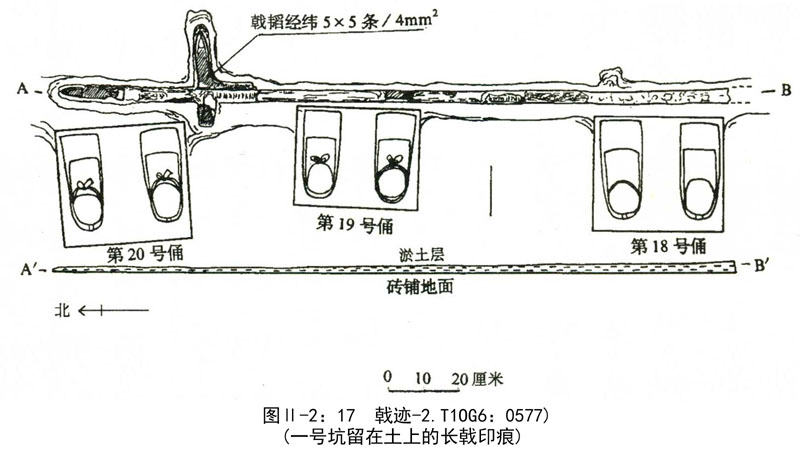

秦俑一号坑前五探方(T1、2、10、19、20)出土铜戈1件(T19G11:0924)、戈、矛联装的戟4柄(T10G6:0576、T1OG6:0577、T19G8:0710、T20G1O:01392)。所用戈头都是相邦吕不韦监造、内有“寺工”的铸铭。在这里,戈、戟分称的根据是:戈头出于第11过洞的红烧土中,并无矛头的相连或伴出。而其他的4戟不但戈、矛俱全,而且都是有木柲的存在,其中的0710号戟全长288厘米(图Ⅱ-2:16~17)。1986年,陕西省考古研究所秦陵考古队第二次发掘一号坑的次五探方(T11~13、21、22)时,又清理出一杆完整的秦戟。戈、矛联装,柲尾装镦,全长287厘米。现已加固保护,收藏于秦俑馆精品库中(《西安晚报》2009年3月25日)。

长期以来,人们固然把矛与戈头的分与合,作为判断是“戈”还是“戟”的根据,但又把传世品和著录中单见的戈头,时而称“戈”,又时而称“戟”。造成这种混乱而又有失偏颇的的原因,我这里以秦俑坑为例,就可以看到有这么几种情况:

第一,戈和戟上之戈头,有形制完全相同的,其实都属于长胡四穿的刃内戈(Ⅲ式)。

第二,二者的制作时间完全相同,都属于“寺工”的产品。有两件均铭刻“三年相邦吕不韦”者(0577、0924),如果是分别见其他地方,在称呼上就可能不同。

第三,0924号戈头出于第11过洞北侧上层的红烧土中,也无木柲的迹象,很可能是戟的戈头移位之物。

第四,无矛头共存之戈头,未必不是戟。如“大良造鞅戟”,就是一件被著录的戈头拓片。若不是内部“造戟”的自铭,恐怕也不作如是称呼了。

那么,对同形、同时之物而有不同称谓,在很大程度上是由于人的认识还没有一个统一的标准,因而也就把问题片面化、复杂化了。实际上,秦戟作戈和矛联合的组装品,单独安柲即为戈,同矛联装则为戟。但它们各自都可以独立而成为一支长兵器,所以对“游离”性质的戈头在定名上,各执一词的争论,就没有太大的必要。

战国晚期,刺援合体而锋利异常的铁“卜”字戟登上了战争的舞台,就大大地显示出来它的威力。河北易县燕下都出土的12件铁戟中,有一件竟是块炼铁固铁渗碳后又经淬火的钢戟[1]。那么,青铜戟有没有受此启示也做成“卜”字形呢?

终秦之世,没有见过戈、矛连体的青铜戟。而戈、矛联装戟则是各国共有的普遍现象。不但出土数量多,而且分布范围也广。在中国大部分省区,由河南、河北、山西、陕西、安徽、江苏、湖南、湖北、四川等省出土所见,都是矛、戈联装的青铜戟。在中国南方的蔡、吴、越、楚等地流行的多果戟,同样也是联装的异形物。所以,当人们一提到“青铜戟”时,它必定是戈、矛的结合物,绝非其他。若果仅就一支戈头称戟者,未必全错。只有把它同矛头联装后,称呼才更为恰当。

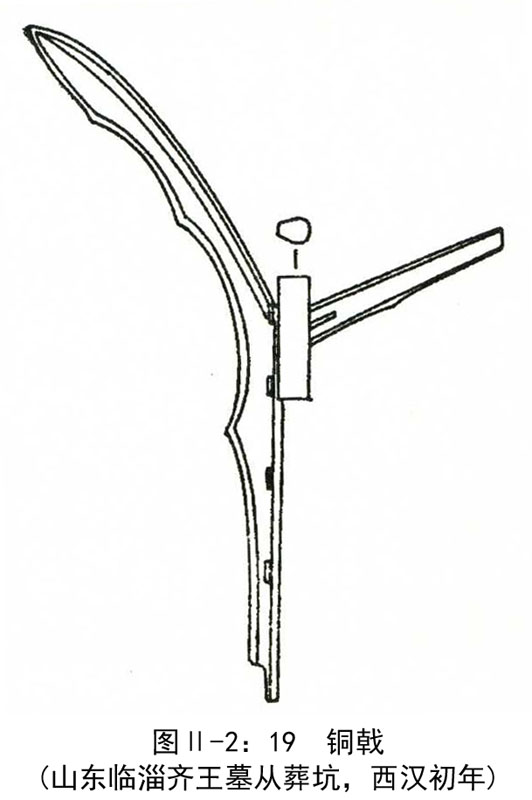

戈、矛联装的青铜戟,出现于春秋时期,是适应车战而产生的一柄长兵器。曾同戈、殳、夷矛和酋矛合称为“车之五兵”(《考工记》)。但在南方水乡本有步兵传统的战场上,人们曾做过戈、矛连体的实验。如长沙浏城桥一号墓出土一柄春秋晚期的铜戟,刺作矛形(长28厘米),在弧形的长援基部作90°相接,胡虽残而内则向下弯曲如钩(图Ⅱ-2:18)[2]。另外,山东临淄西汉齐王墓从葬坑出土过一柄连体的长胡四穿大铜戟,不但援、内向上扬起,而且援、内的下刃和胡部都有*(左角右巨)(图Ⅱ-2:19)[3]。从这两个特例中,我再重复地表明一下自己的认识:连体铜戟同联装铜戟绝非并行发展和使用的两种兵器。因为前例是步战出现后,是兵器改革中的“尝试品”;后例复原后也不过长1.86米,只能认为是仪仗兵器中的一只“雄戟”[4]。

我们再从戟的本源看,它的基本形制原来就应是戈、矛联装的。《考工记·冶氏》制造戟的规范中,对内、胡、援三部分用长度单位(寸),而对刺则用重量单位(锊)。其文曰:“戟广寸有半寸,内三之,胡四之,援五之。倨句中矩。与刺重三锊。”由此可见,“刺”同戟的本体原来就是脱开的。因为长度要求,是对连体各部的制约,而重量要求,则是对单体或合体两便的基本额定。郑玄说:“刺者,著柲直前,如鐏者也。”这话是对的。当然,这种单独的“刺”有如矛头。韩国早期的刺在山西长治分水岭14号墓中有出土,铭作“棘戟”。棘,即刹。戈文也有自名“宜无之乘戟”、“寅之戟”的[5]。同样,刺在河南“郑韩故城”兵器窖藏中也有出土,自铭作“*(左方右上右下戈)束”(即“戟刺”(图Ⅱ-2:20)[6]。刺原来作“鐏形”物,是专门的,后来干脆用矛代替,就像我们看到秦戟的那样。

注释

[1]河北省文管处:《河北易县燕下都44号墓发掘报告》,《考古》1975年第4期。同期又有北京钢铁学院:《易县燕下都44号墓铁器金器考察初步报告》。

[2]湖南省博物馆:《长沙浏城桥一号墓》,《考古学报》1972年第1期。

[3]山东省淄博市博物馆:《西汉齐王墓随葬器物坑》,《考古学报》1985年第2期。

[4]《方言》:“三刃枝,南楚、宛、郢谓之郾戟。”郭注:“所谓雄戟也。”

[5]山西省文管会:《山西长治市分水岭古墓的清理》,《考古学报》1957年第1期。

[6]郝本性:《新郑“郑韩故城”发现的一批战国铜兵器》,《文物》1972年第10期。

解读秦俑:考古亲历者的视角/王学理著.—北京:学苑出版社,2011.9